L'histoire d'un musée devenu bibliothèque

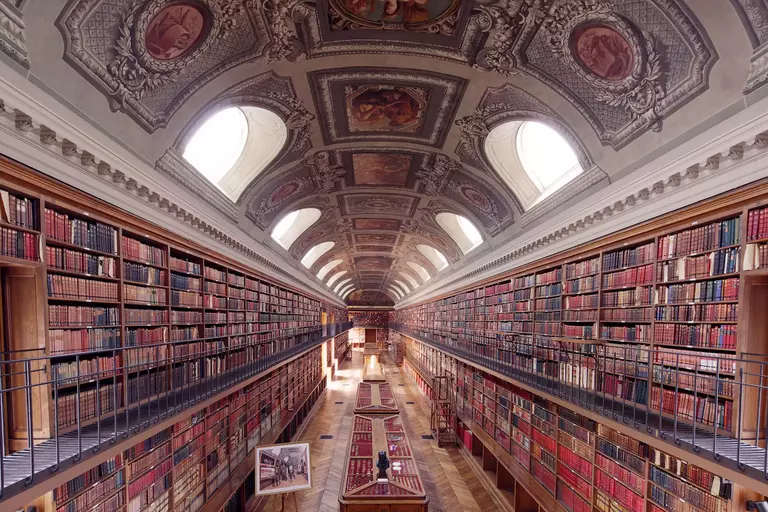

Cette salle à l’orient, longue de près de soixante mètres, offre une réplique à la galerie des Rubens détruite par Chalgrin pour laisser place à l’escalier d’honneur. Conçue pour accueillir un cycle de peintures sur Henri IV qui ne voit jamais le jour, elle est d’abord transformée en appartements princiers, le Palais revenant à Gaston d'Orléans à la mort de Marie de Médicis en 1642.

En 1750, Charles Le Normant de Tournehem, directeur général des Bâtiments du roi, y fait accrocher une centaine de chefs-d’oeuvre de la collection royale et l’ouvre au public, en même temps que la galerie des Rubens. Deux fois par semaine, les sujets de Louis XV puis de Louis XVI peuvent profiter de ce qui devient alors le premier « musée » des beaux-arts d’Europe ouvert au public.

Fermé en 1780 par le comte de Provence, frère de Louis XVI, futur Louis XVIII et nouveau propriétaire du palais, le musée rouvre en 1803 sous le Consulat, à la demande des sénateurs. Le plafond de la galerie est alors décoré par douze peintures de Jordaens, les Signes du Zodiaque, que l'artiste avait réalisé pour sa demeure d'Anvers et par une peinture de Callet, le Lever de l'Aurore.

Le musée ferme de nouveau en 1815, les œuvres exposées partant regarnir les salles du Louvre qui vient d'être dépouillé des trésors pris aux nations d'Europe sous le Directoire et l'Empire. Il rouvre en 1818 et devient le premier musée des artistes vivants.

Le palais du Luxembourg étant affecté au Sénat de la IIIe République, le besoin de locaux conduit à transférer le musée dans un autre bâtiment, rue de Vaugirard, et à transformer en 1887 la galerie Est en annexe de la bibliothèque.

C’est alors que sont installés les deux kilomètres de rayonnages en chêne sur lesquels sont conservés cinquante-sept mille ouvrages dans cette salle devenue une annexe de la bibliothèque.

Écoutez notre podcast sur l'histoire de l'annexe

Le médailler

Au centre de la galerie se trouve le médaillier.

Il contient de nombreuses pièces, dont notamment les "baromètres", broches représentant un faisceau de la République, surmonté d'une main de justice, et un glaive entrecroisés et ornés au centre d'une cocarde tricolore.

Sur le haut de cet insigne parlementaire, un bonnet phrygien.

Les Signes du zodiaque

Jacob Jordaens (1593-1678), vers 1640

Ces toiles sont disposées dans l'ordre du calendrier révolutionnaire (en vigueur à l'époque) ; allant donc de la Balance à la Vierge.