- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- PREMIÈRE PARTIE

PRÉSERVER L'INGÉNIERIE PUBLIQUE EXPERTE

DU CEREMA À L'HEURE OÙ L'ADAPTATION

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RÉVOLUTIONNE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

- I. LA NÉCESSITÉ D'UNE

INGÉNIERIE PUBLIQUE DE L'ÉTAT

- A. LE BESOIN D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE

ÉTATIQUE COMPLÉMENTAIRE DU SECTEUR PRIVÉ

- 1. Les services de l'État comme les

collectivités ne pourraient pas se passer de l'expertise du Cerema

- a) Certaines politiques publiques

déployées par les services de l'État dépendent de

l'appui technique du Cerema

- b) La concentration des capacités

d'ingénierie de pointe de l'État en matière

d'aménagement du territoire au sein d'un établissement

national : un moyen de parvenir à la mutualisation de cette

expertise technique, gage de son efficacité et de son efficience

- c) Une capacité de projection rapide unique

et précieuse après une crise ou une catastrophe naturelle

- d) Les collectivités ont besoin de

l'expertise du Cerema

- a) Certaines politiques publiques

déployées par les services de l'État dépendent de

l'appui technique du Cerema

- 2. L'ingénierie du Cerema est source d'une

gestion plus efficiente des finances publiques et de gains

socio-économiques

- 3. Alors que l'adaptation au changement climatique

bouleverse les enjeux d'aménagement du territoire, l'ingénierie

du Cerema est plus que jamais nécessaire

- 4. Il existe un espace pour une relation

complémentaire avec les bureaux d'études privés

- 1. Les services de l'État comme les

collectivités ne pourraient pas se passer de l'expertise du Cerema

- B. UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU CEREMA

CONCENTRÉ SUR L'EXPERTISE DE HAUT NIVEAU

- A. LE BESOIN D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE

ÉTATIQUE COMPLÉMENTAIRE DU SECTEUR PRIVÉ

- II. LE CEREMA A CONDUIT À SON TERME UNE

RESTRUCTURATION AMBITIEUSE

- I. LA NÉCESSITÉ D'UNE

INGÉNIERIE PUBLIQUE DE L'ÉTAT

- DEUXIÈME PARTIE

BASCULEMENT VERS LES COLLECTIVITÉS :

LE CEREMA EN QUÊTE D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE

- I. HISTORIQUEMENT ESSENTIELLEMENT TOURNÉ

VERS LES SERVICES DE L'ÉTAT, LE CÉRÉMA S'ORIENTE DE PLUS

EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS

- A. PRÉVUE DÈS LA CRÉATION DU

CEREMA, CETTE ÉVOLUTION S'EST ACCÉLÉRÉE

DEPUIS 2018

- B. LA FIN DES DROITS DE TIRAGE DES

MINISTÈRES SUR LA SUBVENTION DU CEREMA, UN TOURNANT

STRATÉGIQUE

- C. UNE NÉCESSAIRE COORDINATION DES

EXPRESSIONS DE BESOIN DES MINISTÈRES ET UN BESOIN DE SIMPLIFICATION DE

LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU CEREMA

- A. PRÉVUE DÈS LA CRÉATION DU

CEREMA, CETTE ÉVOLUTION S'EST ACCÉLÉRÉE

DEPUIS 2018

- II. UN NOUVEAU MODÈLE QUI CHERCHE ENCORE

SES MARQUES

- III. « MEZZA VOCE », DES

RÉSERVES S'EXPRIMENT DANS LA SPHÈRE DES ADMINISTRATIONS DE

L'ÉTAT

- A. LE NOUVEAU STATUT SUSCITE DES RÉSERVES

QUANT À LA PERTE D'INFLUENCE DE L'ÉTAT QUI DEMEURE POUR AUTANT LE

PRINCIPAL FINANCEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

- B. DES ADMINISTRATIONS REGRETTENT LA

RÉORIENTATION DES ACTIVITÉS DU CEREMA EN DIRECTION DES

COLLECTIVITÉS AU DÉTRIMENT DES PRESTATIONS QUI LEUR

ÉTAIENT AUPARAVANT DÉLIVRÉES

- A. LE NOUVEAU STATUT SUSCITE DES RÉSERVES

QUANT À LA PERTE D'INFLUENCE DE L'ÉTAT QUI DEMEURE POUR AUTANT LE

PRINCIPAL FINANCEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

- I. HISTORIQUEMENT ESSENTIELLEMENT TOURNÉ

VERS LES SERVICES DE L'ÉTAT, LE CÉRÉMA S'ORIENTE DE PLUS

EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS

- TROISIÈME PARTIE

LE CEREMA EST ENGAGÉ DANS UNE IMPASSE FINANCIÈRE

- I. LA RESTRUCTURATION DU CEREMA S'EST TRADUITE PAR

UNE CONTRACTION EXTRÊMEMENT FORTE DE SES MOYENS

- A. DEPUIS LA CRÉATION DU CEREMA, UNE

SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC EN « CHUTE

LIBRE »

- B. UNE RÉFORME STRUCTURELLE QUI A CONDUIT

À LA RÉDUCTION DE PRÈS DE 20 % DES EFFECTIFS

- 1. La baisse des effectifs du Cerema est-elle sur

le point d'atteindre un point de rupture ?

- 2. Un repyramidage des effectifs au service de la

réforme du positionnement stratégique du Cerema

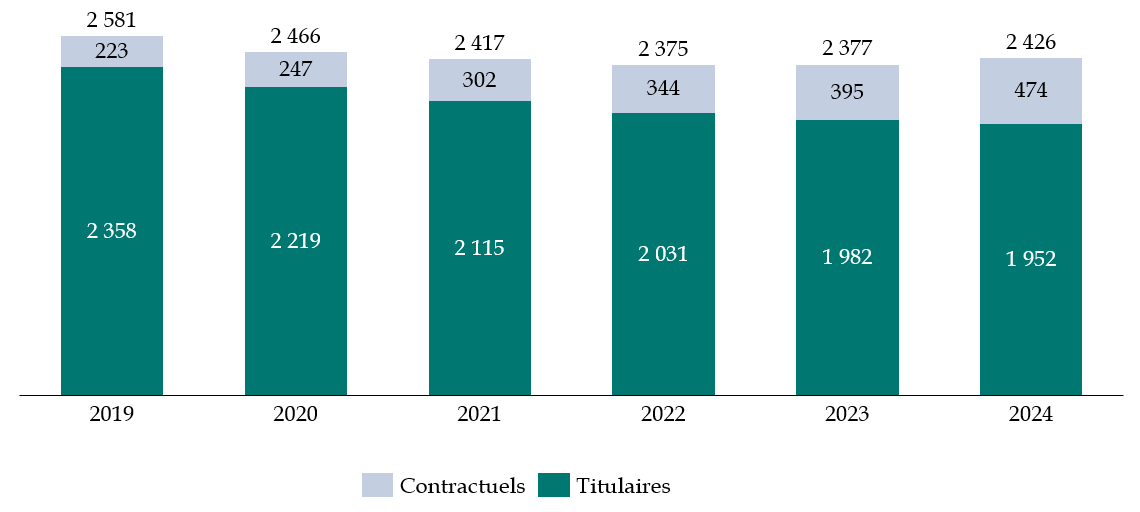

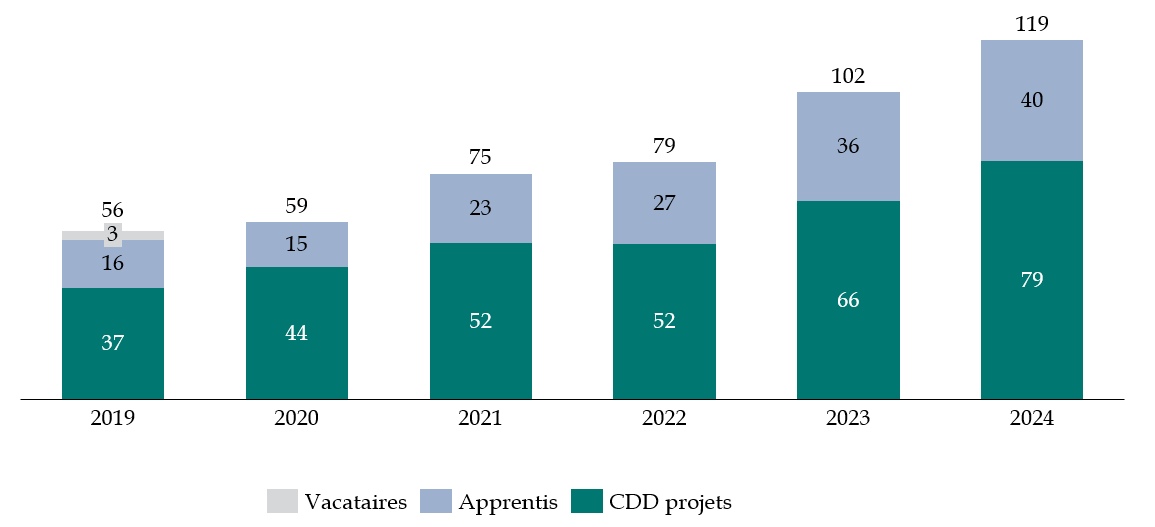

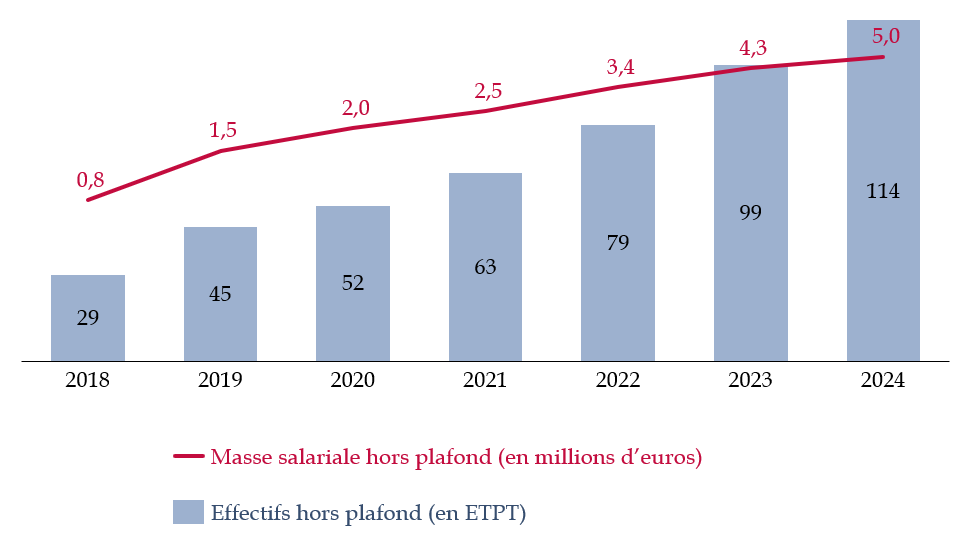

- 3. Une hausse sensible de la part des agents

contractuels pour attirer des compétences rares

- 4. Une augmentation substantielle des effectifs

hors plafond

- 1. La baisse des effectifs du Cerema est-elle sur

le point d'atteindre un point de rupture ?

- A. DEPUIS LA CRÉATION DU CEREMA, UNE

SUBVENTION POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC EN « CHUTE

LIBRE »

- II. UN MODÈLE FINANCIER EN

PÉRIL

- A. UNE SITUATION FINANCIÈRE

PROFONDÉMENT DÉGRADÉE

- 1. Un déficit structurel préoccupant

qui se creuse dangereusement

- 2. « Les arbres ne montent pas jusqu'au

ciel » : jusqu'à quel point le Cerema pourra-t-il

compenser la baisse de sa dotation de l'État par l'augmentation de ses

ressources propres ?

- 3. Les dépenses du Cerema sont fortement

contraintes par le poids et le dynamisme de sa masse salariale

- a) L'évolution très dynamique de sa

masse salariale en dépit des réductions d'effectifs contraint

fortement les dépenses du Cerema

- b) Comment se répartissent les

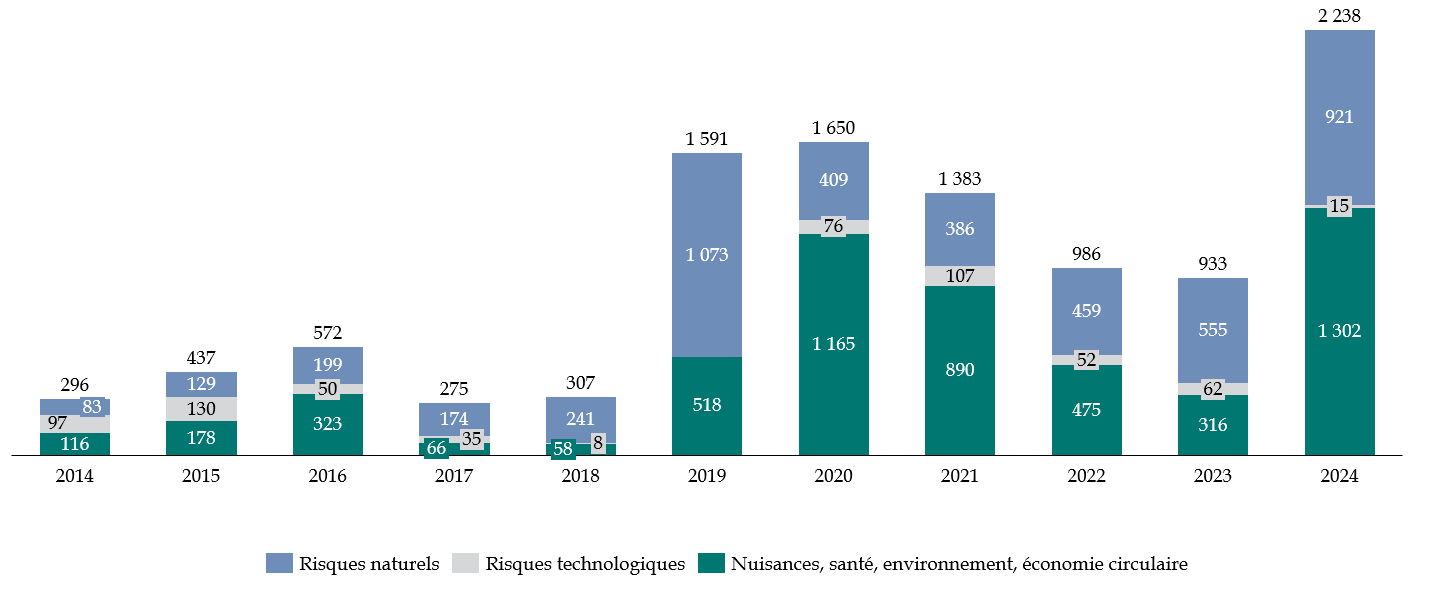

dépenses du Cerema entre ses différents domaines

d'intervention ?

- c) Le plan de retour à l'équilibre

mis en oeuvre en 2025 : un effort indispensable de maîtrise des

dépenses de fonctionnement

- a) L'évolution très dynamique de sa

masse salariale en dépit des réductions d'effectifs contraint

fortement les dépenses du Cerema

- 4. Un niveau de trésorerie non

fléchée déjà dans le rouge

- 1. Un déficit structurel préoccupant

qui se creuse dangereusement

- B. UN ÉTABLISSEMENT FINANCIÈREMENT

EN SURSIS

- A. UNE SITUATION FINANCIÈRE

PROFONDÉMENT DÉGRADÉE

- III. UN PATRIMOINE IMMOBILIER CONSÉQUENT,

DANS UN ÉTAT DE DÉGRADATION INDIGNE, ET UN PARC

D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES À

PRÉSERVER

- A. INDISPENSABLES AU MAINTIEN DES CAPACITÉS

D'EXPERTISE DU CEREMA, SES INVESTISSEMENTS NE DOIVENT PAS REDEVENIR UNE

VARIABLE D'AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE SAUF À HYPOTHÉQUER

L'AVENIR DE L'OPÉRATEUR

- B. UN PATRIMOINE IMMOBILIER HÉRITÉ

DU PASSÉ DANS UN ÉTAT DE DÉGRADATION INDIGNE

- C. ATOUT STRATÉGIQUE DU CEREMA, SON PARC

D'ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DOIT ÊTRE MAINTENU

À NIVEAU

- A. INDISPENSABLES AU MAINTIEN DES CAPACITÉS

D'EXPERTISE DU CEREMA, SES INVESTISSEMENTS NE DOIVENT PAS REDEVENIR UNE

VARIABLE D'AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE SAUF À HYPOTHÉQUER

L'AVENIR DE L'OPÉRATEUR

- I. LA RESTRUCTURATION DU CEREMA S'EST TRADUITE PAR

UNE CONTRACTION EXTRÊMEMENT FORTE DE SES MOYENS

- QUATRIÈME PARTIE

L'IMPÉRATIF DE S'EXTRAIRE D'UNE NAVIGATION BUDGÉTAIRE « À VUE » VOUÉE À L'ÉCHEC :

DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT,

L'ÉTAT DOIT ASSUMER DES CHOIX STRATÉGIQUES POUR L'AVENIR DU CEREMA

- I. DES PRÉALABLES INDISPENSABLES : LA

DÉFINITION DES MISSIONS « SOCLES » DE

L'ÉTABLISSEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE VÉRITABLE

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

- II. DANS UN CONTEXTE DE TENSION BUDGÉTAIRE

EXTRÊME, L'IMPÉRATIF DE DÉFINIR UN SCÉNARIO

RÉALISTE ET STRUCTUREL PERMETTANT D'ASSURER L'ÉQUILIBRE FINANCIER

DE L'OPÉRATEUR SUR LE LONG TERME

- A. MORTIFÈRE, LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE

« À VUE » DE TYPE « RABOT »

A CONDUIT À L'IMPASSE FINANCIÈRE ACTUELLE

- B. L'ÉTABLISSEMENT DOIT GAGNER EN

PRODUCTIVITÉ ET MOBILISER DE NOUVEAUX GISEMENTS DE RESSOURCES

PROPRES

- C. LE NÉCESSAIRE RENFORCEMENT DE LA TUTELLE

DE L'ÉTABLISSEMENT

- D. POUR EXTRAIRE L'ÉTABLISSEMENT DES AFFRES

D'UN PILOTAGE BUDGÉTAIRE « À VUE »,

L'ÉTAT DOIT LUI TRACER AU PLUS TÔT UNE STRATÉGIE DE LONG

TERME CLAIRE ET SOUTENABLE

- A. MORTIFÈRE, LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE

« À VUE » DE TYPE « RABOT »

A CONDUIT À L'IMPASSE FINANCIÈRE ACTUELLE

- III. AU-DELÀ DU SEUL CEREMA, UN BESOIN DE

MIEUX STRUCTURER L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE PUBLIQUE

- A. L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE

PUBLIQUE SOUFFRE ENCORE D'UN MANQUE DE LISIBILITÉ

- B. LE CEREMA, L'ADEME ET L'ANCT ONT MIS EN oeUVRE

DE PREMIÈRES MESURES POUR COORDONNER LEURS ACTIVITÉS ET

CLARIFIER LEURS CHAMPS D'INTERVENTIONS RESPECTIFS

- C. DES MUTUALISATIONS PARTIELLES DE SERVICES AINSI

QUE LE DÉPLOIEMENT « D'OFFRES UNIQUES » DEVRAIENT

ÊTRE PRIVILÉGIÉS

- A. L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE

PUBLIQUE SOUFFRE ENCORE D'UN MANQUE DE LISIBILITÉ

- I. DES PRÉALABLES INDISPENSABLES : LA

DÉFINITION DES MISSIONS « SOCLES » DE

L'ÉTABLISSEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE VÉRITABLE

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

N° 835

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la

transformation

du

Centre d'études et

d'expertise sur les

risques, l'environnement,

la mobilité et

l'aménagement (Céréma), un

modèle de

mutualisation en devenir

?,

Par M. Vincent CAPO-CANELLAS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial des crédits du programme 159 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », a présenté le mardi 8 juillet 2025 les conclusions de son contrôle sur la transformation du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

I. PRÉSERVER L'EXPERTISE DU CEREMA À L'HEURE OÙ L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RÉVOLUTIONNE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

A. L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS ONT BESOIN DE L'EXPERTISE DU CEREMA

Le Cerema est le bras armé de l'État s'agissant de l'expertise technique en matière d'aménagement du territoire et d'infrastructures. La mutualisation de cette capacité d'expertise au sein d'un opérateur de l'État unique est un facteur d'efficience des moyens publics, au contraire de son éventuelle dispersion au sein de différentes administrations. Le Cerema s'est aussi rendu indispensable par sa capacité à projeter rapidement une expertise technique de haut niveau après une crise, notamment une catastrophe naturelle. Maintes fois éprouvée, cette capacité sera de plus en plus mobilisée en raison du changement climatique.

Alors que l'État a de moins en moins les moyens de soutenir financièrement les collectivités, il n'est pas sans intérêt que celles-ci puissent recevoir un appui technique de la part d'un opérateur tel que le Cerema. L'appui expert du Cerema est devenu indispensable pour nombre d'entre-elles, notamment dans la phase amont de la définition d'un projet d'aménagement ou au moment d'aborder une thématique transversale complexe telle qu'une stratégie d'adaptation au changement climatique, un sujet qui révolutionne les enjeux d'aménagement du territoire et renforce la légitimité de l'opérateur, devenu une référence en la matière.

De nombreuses dimensions de l'activité du Cerema permettent de mieux maîtriser la dépense publique et sont génératrices de gains socio-économiques, des aspects qui mériteraient d'être d'avantage pris en compte : l'expertise prévient l'apparition de risques ou désordres plus importants et évite des dépenses plus importantes.

B. DEPUIS 2018, LE CEREMA S'EST PROFONDÉMENT RESTRUCTURÉ

À compter de 2018, pour atteindre l'objectif, que lui avait fixé le Gouvernement, de parvenir à réduire de 20 % ses effectifs et sa subvention pour charges de service public (SCSP), le Cerema a mis en oeuvre une restructuration profonde de son organisation. Cette réforme a notamment consisté en des réorganisations de ses implantations territoriales, un regroupement de ses laboratoires, des polarisations d'activités ainsi qu'une optimisation de l'organisation de ses fonctions supports.

Dans le cadre de sa restructuration, le Cerema s'est interrogé sur le périmètre de ses missions, opérant un exercice de réforme structurelle que l'État quant à lui a tant de mal à concrétiser. À l'issue de cette réforme, le Cerema a réduit le nombre de ses secteurs d'intervention de 66 à 21 renonçant à intervenir dans plusieurs domaines. Le programme de restructuration du Cerema s'est traduit par la suppression de 350 postes et la transformation substantielle de 800 autres. Dans le même temps, du fait des gains de productivité générés, la capacité de production de l'établissement aurait augmenté de 10 %.

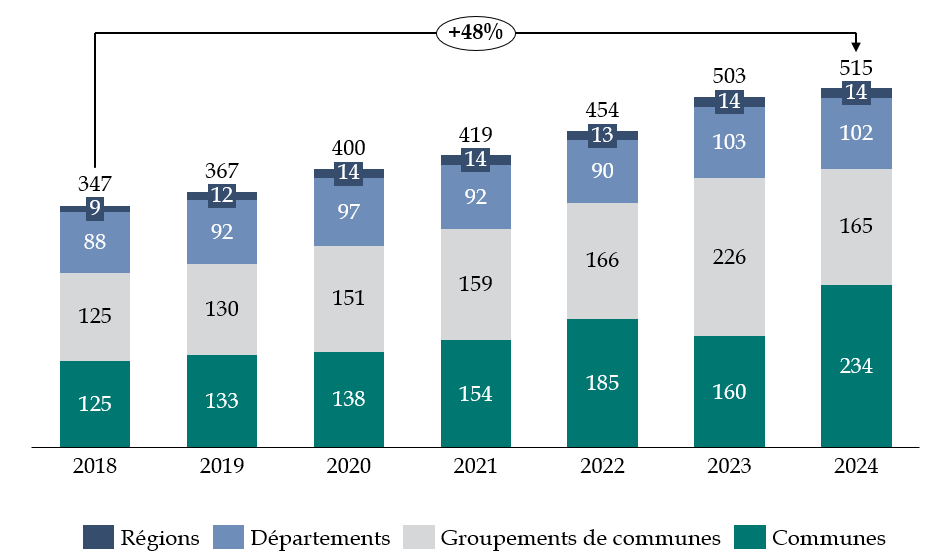

En parallèle de sa restructuration et dans le but de concentrer ses moyens en baisse sur les actions pour lesquelles sa plus-value est la plus substantielle, le Cerema poursuit une clarification de son positionnement stratégique. Il recentre son activité sur des prestations de conseil et d'expertise pointues plutôt que sur des interventions techniques plus opérationnelles qui relèvent davantage, lorsqu'elles existent, des agences techniques départementales. Pour cette raison, en matière d'accompagnement des collectivités, le « coeur de cible » du Cerema est constitué des régions, des départements et des groupements de communes de 50 000 habitants et plus qui disposent de services techniques suffisamment étoffés pour valoriser les expertises pointues de l'opérateur. Il s'attache en outre à développer une offre plus étoffée en direction des petites communes adhérentes.

II. VIRAGE VERS LES COLLECTIVITÉS : LA RECHERCHE D'UN NOUVEL ÉQUILIBRE

A. L'ACTIVITÉ DU CEREMA S'ORIENTE DE PLUS EN PLUS VERS LES COLLECTIVITÉS

À sa création, les activités du Cerema étaient quasi-exclusivement orientées vers les services de l'État (encore 90 % en 2018). Depuis 2018, à la faveur notamment d'une révision des modalités de la programmation annuelle de ses activités, l'établissement se tourne de plus en plus vers les collectivités. Cette réforme doit cependant être prolongée afin de simplifier les procédures et coordonner les commandes passées par les services de l'État.

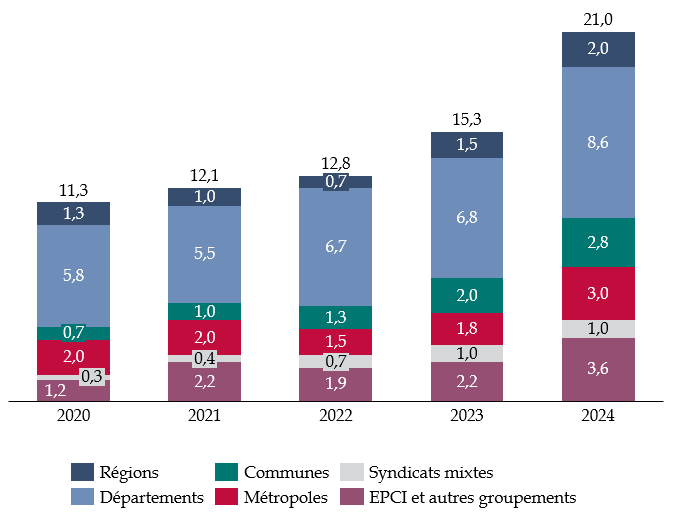

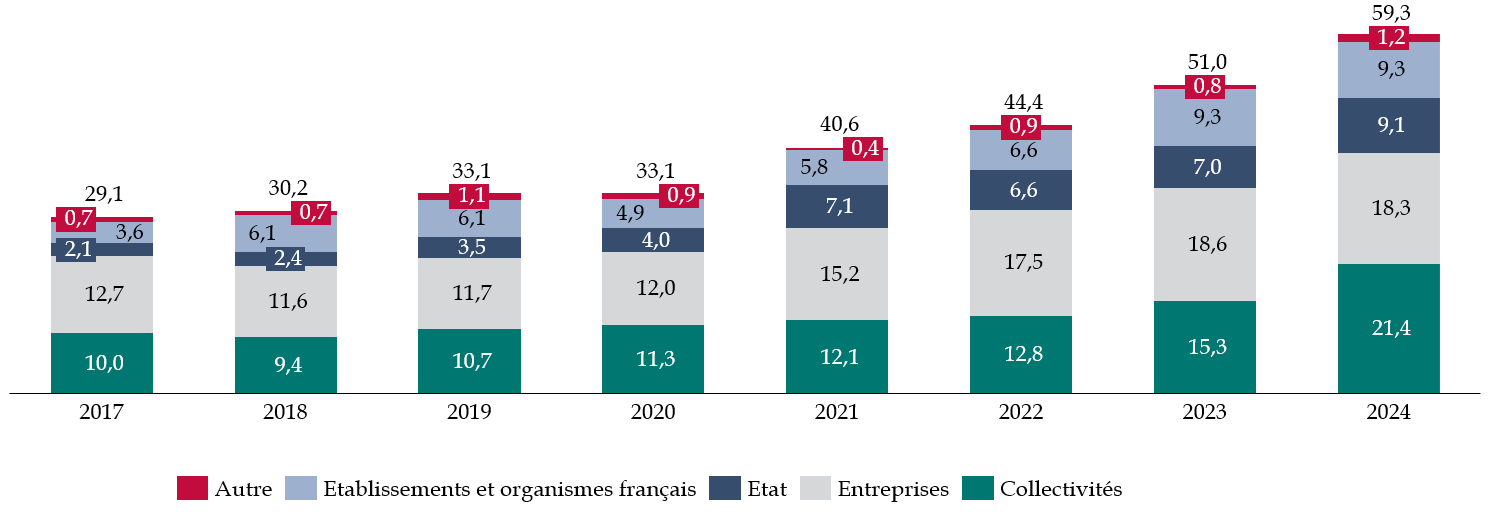

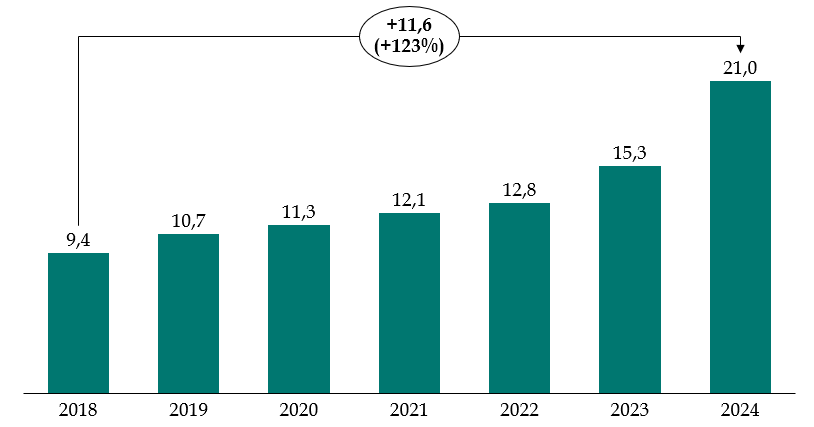

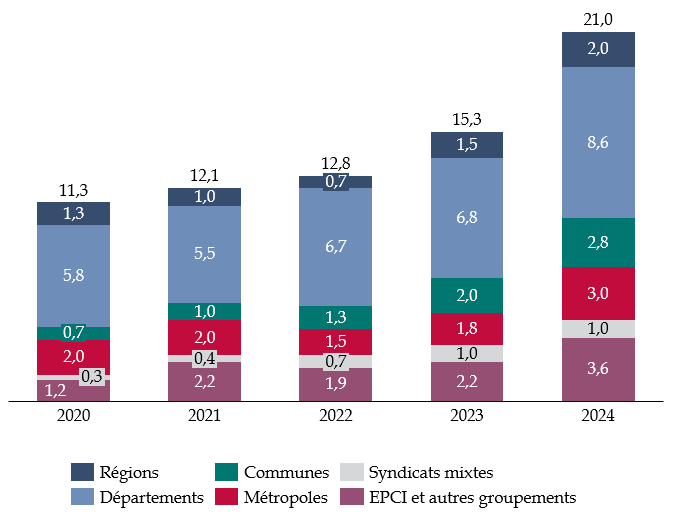

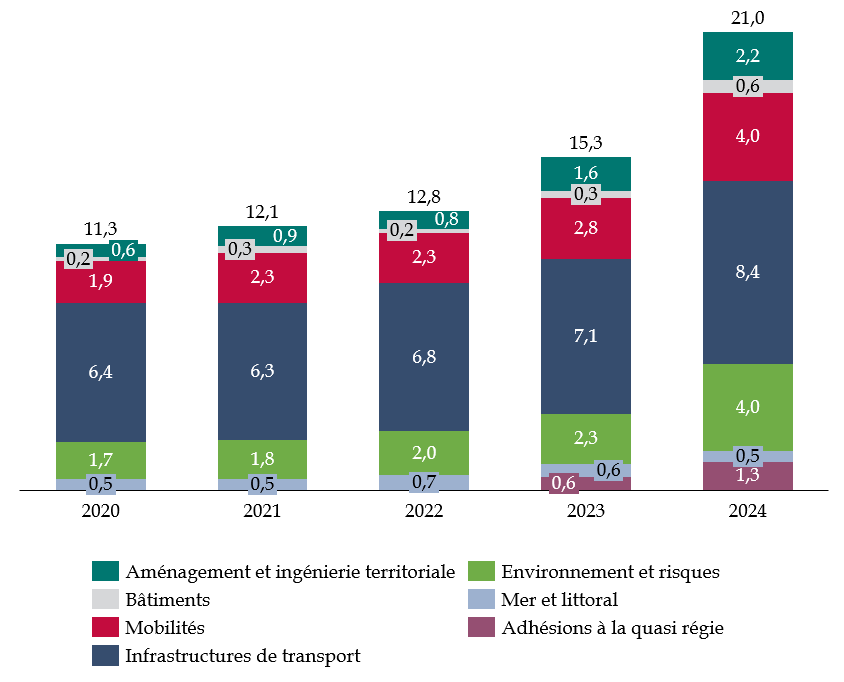

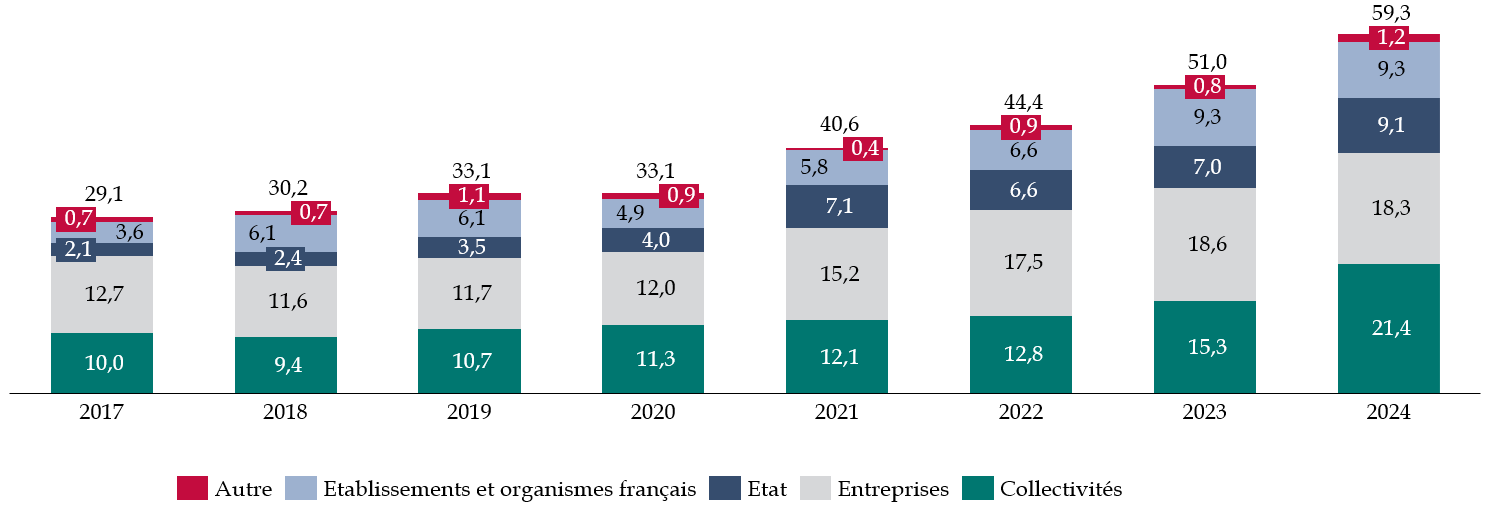

Le virage du Cerema vers les collectivités est encouragé par ses tutelles, y compris pour des raisons budgétaires, dans le but de développer les ressources propres de l'opérateur. Ainsi, les ressources propres que le Cerema perçoit de la part des collectivités ont plus que doublées entre 2018 et 2024, passant de 9 à 21 millions d'euros par an. Alors qu'en 2018, 347 collectivités avaient contractualisé avec le Cerema, elles étaient 515 en 2024 pour un total de 2 314 prestations délivrées.

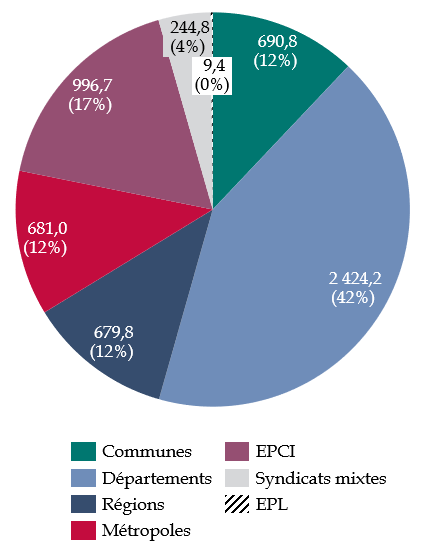

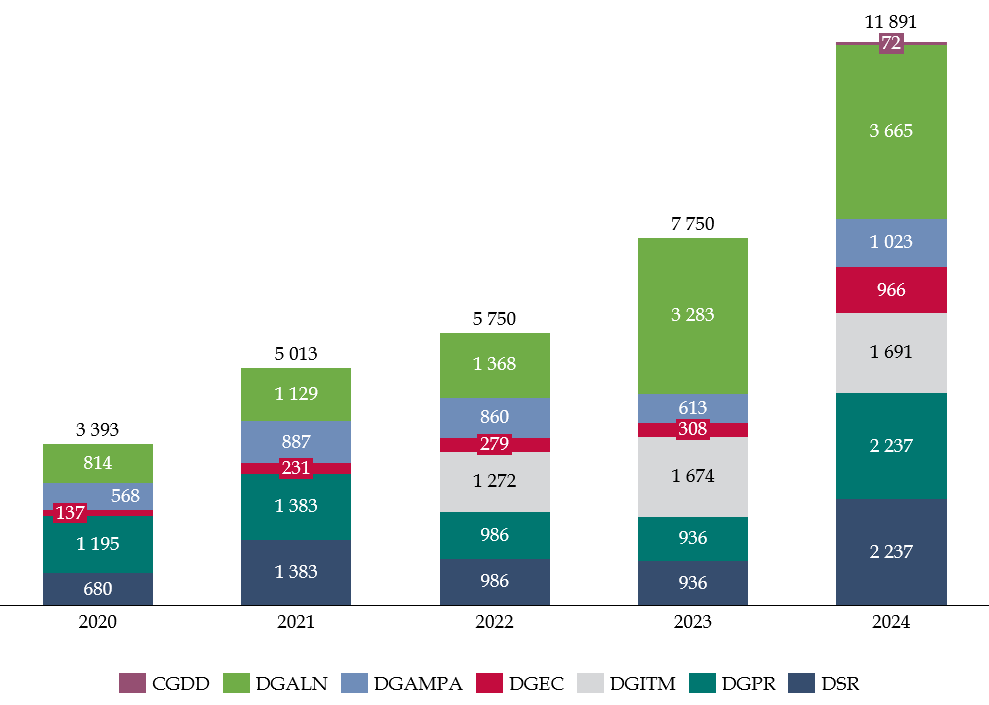

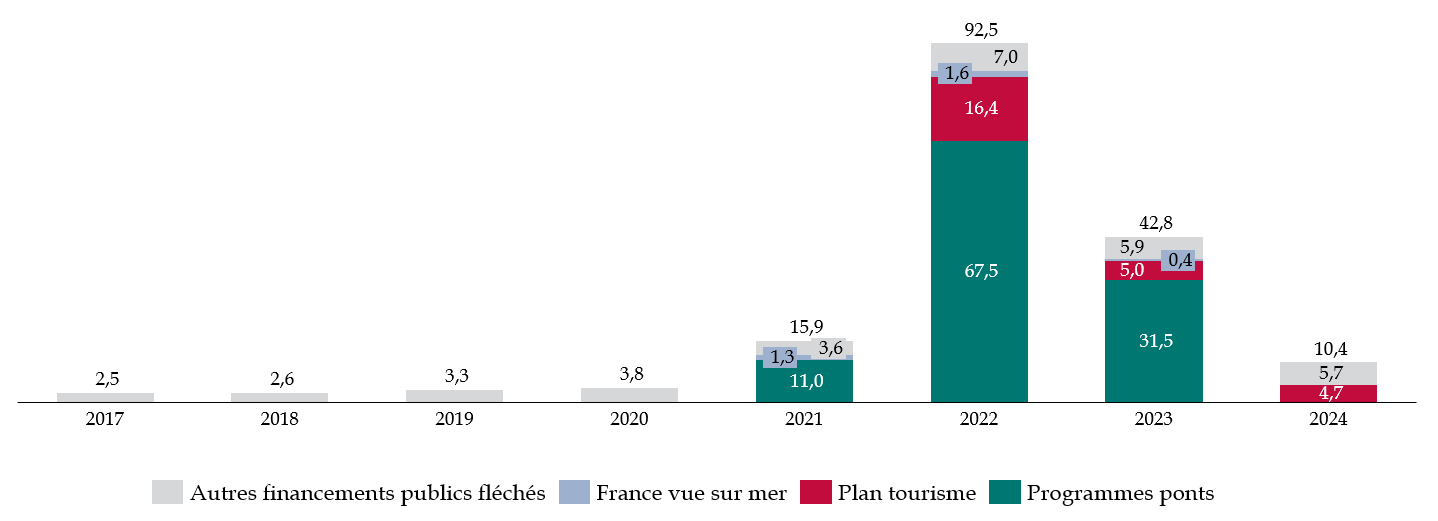

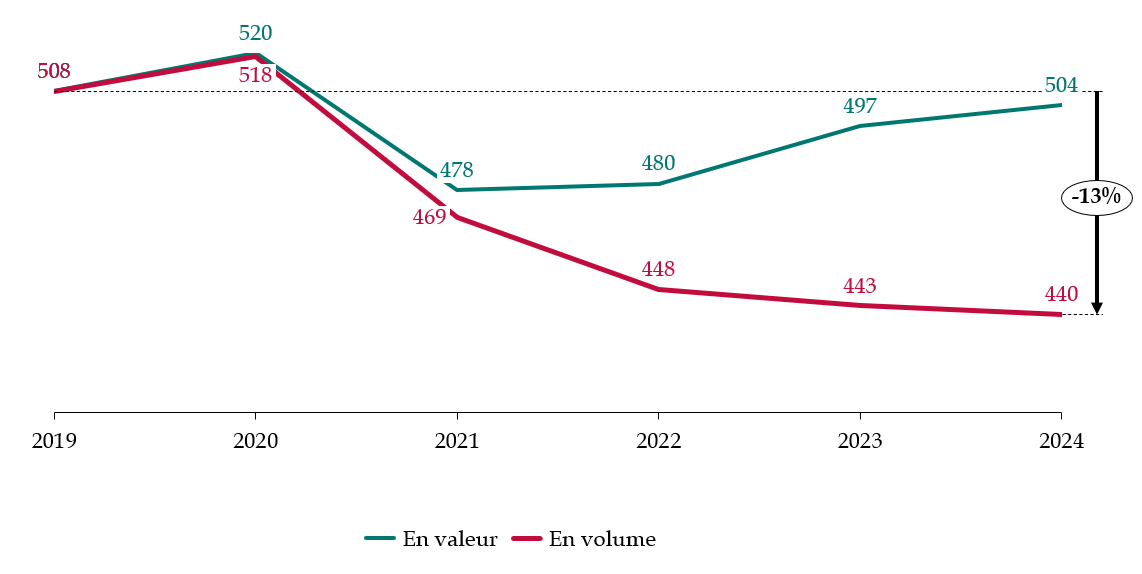

Évolution par type de collectivité

des ressources propres annuelles

perçues par le Cerema

(2020-2024)

(en millions d'euros)

Source : Commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

B. LE STATUT DE QUASI-RÉGIE CONJOINTE CONDUIT À DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES

Afin de surmonter des blocages qui contraignaient le virage du Cerema vers les collectivités, le législateur a entendu lui donner un nouveau statut de quasi-régie conjointe faisant de lui un établissement partagé entre l'État et les collectivités. Une réforme de la gouvernance du Cerema s'en est suivie, accordant une place beaucoup plus significative aux collectivités. La quasi-régie conjointe procure aux collectivités adhérentes un accès facilité au Cerema puisqu'elles peuvent recourir à ses services sans mise en concurrence. Les premiers résultats observés témoignent d'une indéniable dynamique. En mai 2025, 1 013 collectivités avaient adhérées à la quasi-régie1(*) et le Cerema vise 1 500 adhérents à l'horizon 2027.

La mise en oeuvre de ce nouveau statut suppose pour le Cerema comme son corps social, de construire de nouveaux repères et d'évoluer au sein d'un nouvel équilibre. Ce nouveau modèle est porteur de transformations importantes pour les personnels, d'autant qu'elles interviennent après de nombreuses et profondes évolutions, et suppose un travail de pédagogie renforcé ainsi que des consignes managériales très claires.

La dynamique des adhésions témoigne de la bonne réputation du Cerema auprès des collectivités. L'enjeu pour l'opérateur sera désormais de parvenir à entretenir cette relation de confiance et de ne pas décevoir les attentes placées en lui. Il s'agira pour lui de fidéliser ses adhérents en répondant à leurs besoins avec le niveau de qualité attendu. Or, dans un contexte de contrainte significative exercée sur ses moyens, notamment humains, cela représentera un vrai défi.

Le nouveau statut du Cerema suscite certaines réserves au sein de l'État. Exprimées à ce jour « à bas bruit », les critiques portent notamment sur la perte d'influence des représentants de l'État dans la gouvernance alors même que le budget de l'État demeure le principal financeur du Cerema. Constatant que le poids des ressources propres issues des collectivités restera limité dans le budget total de l'établissement, certains estiment notamment que « le jeu n'en valait pas la chandelle ». Par ailleurs, plusieurs directions d'administration centrale partenaires du Cerema notent, non sans parfois un certain regret, la diminution des activités de l'opérateur pour leur compte. S'il est encore trop tôt pour faire le bilan du nouveau statut du Cerema, il sera nécessaire d'en réaliser une évaluation approfondie à l'horizon 2027, après quatre années de mise en oeuvre.

III. LE CEREMA EST ENGAGÉ DANS UNE IMPASSE FINANCIÈRE

A. LE CEREMA A CONNU UNE CONTRACTION TRÈS SÉVÈRE DE SES MOYENS

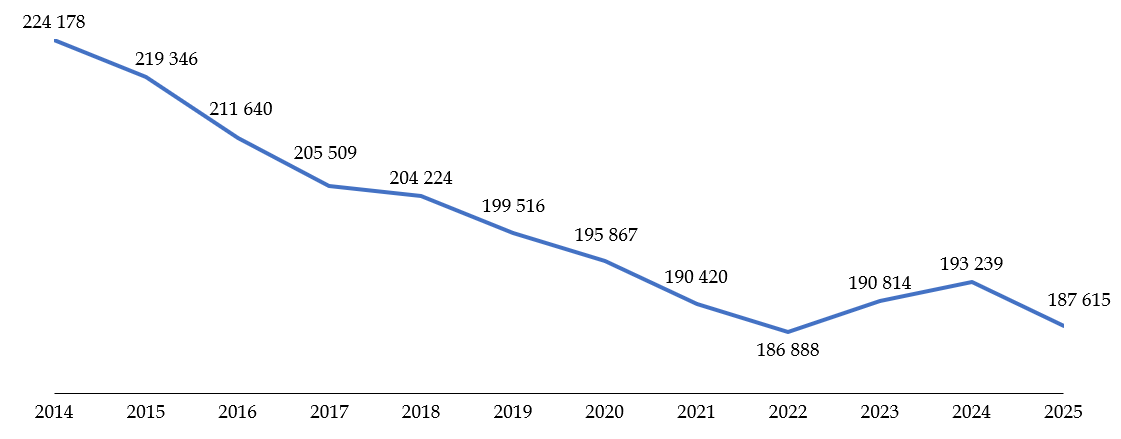

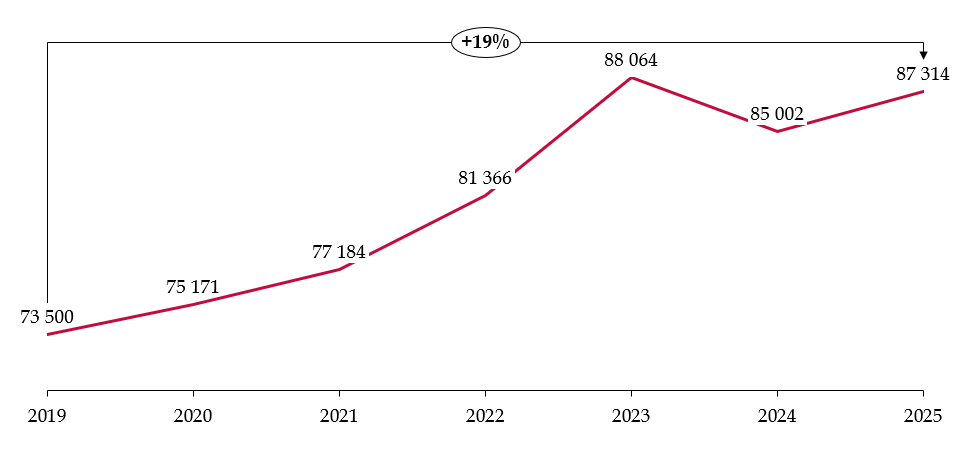

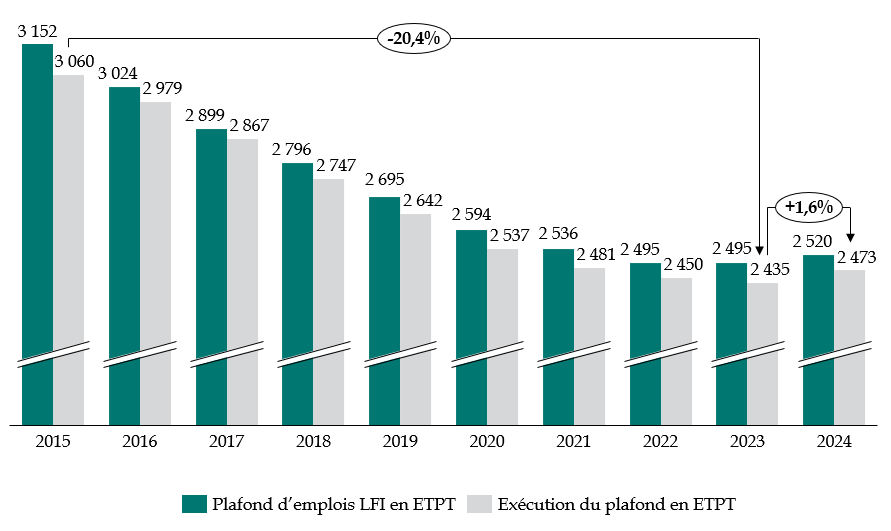

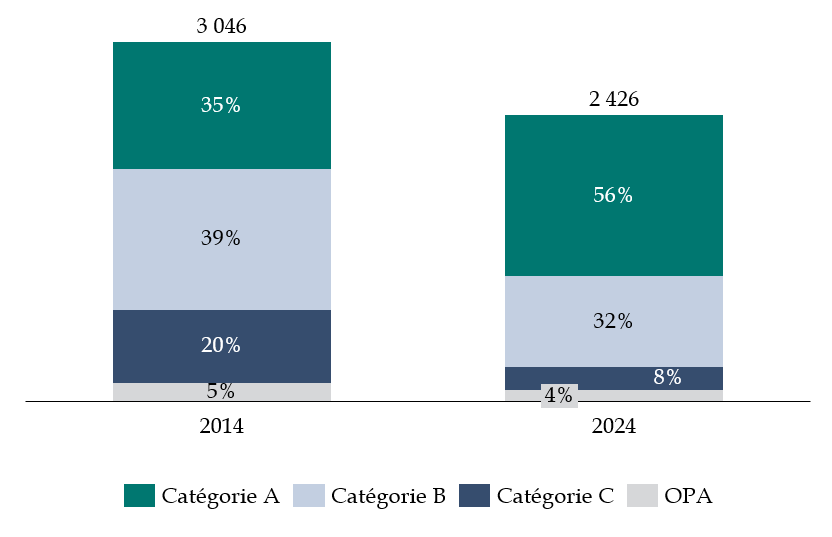

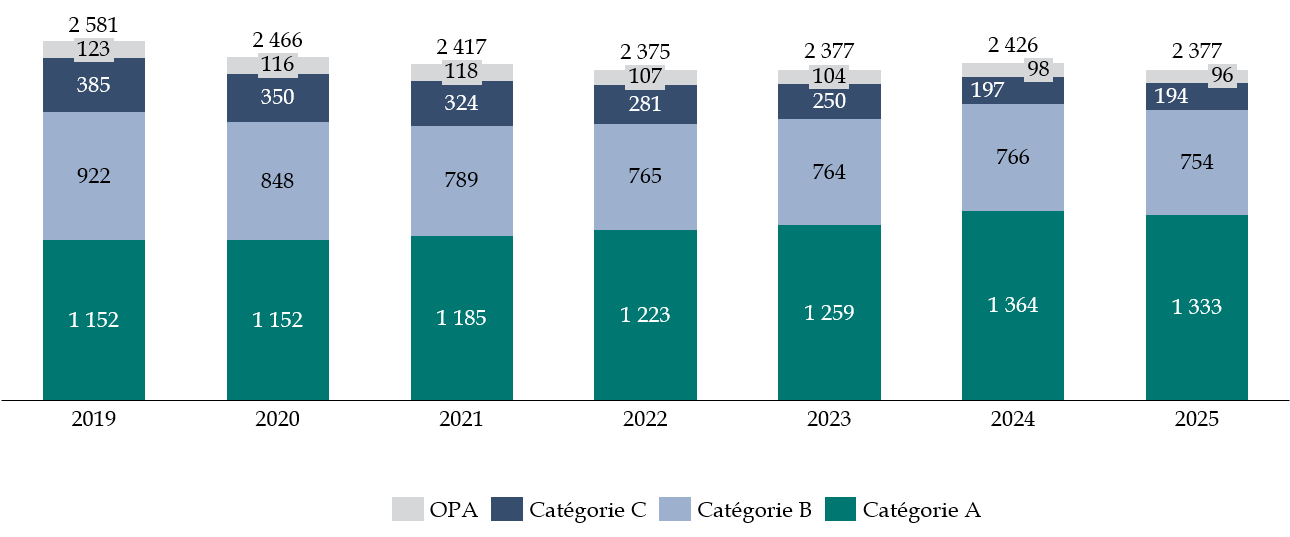

Depuis sa création, le Cerema s'est vu imposer une forte diminution de sa subvention pour charges de service public (SCSP). Le montant de sa dotation a ainsi diminué de 37 millions d'euros, soit 17 %. Dans le même temps, ses effectifs ont été réduits de 18 %.

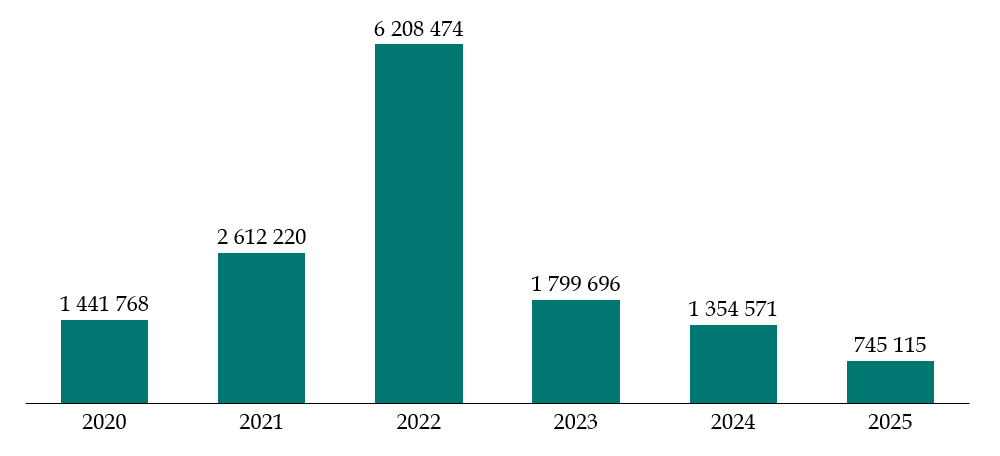

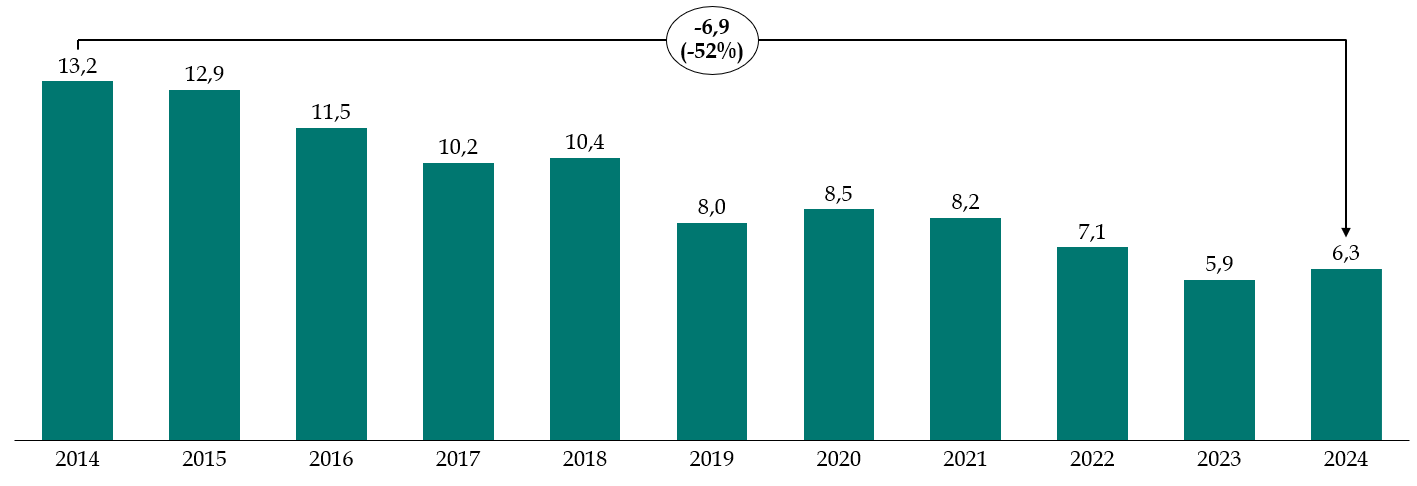

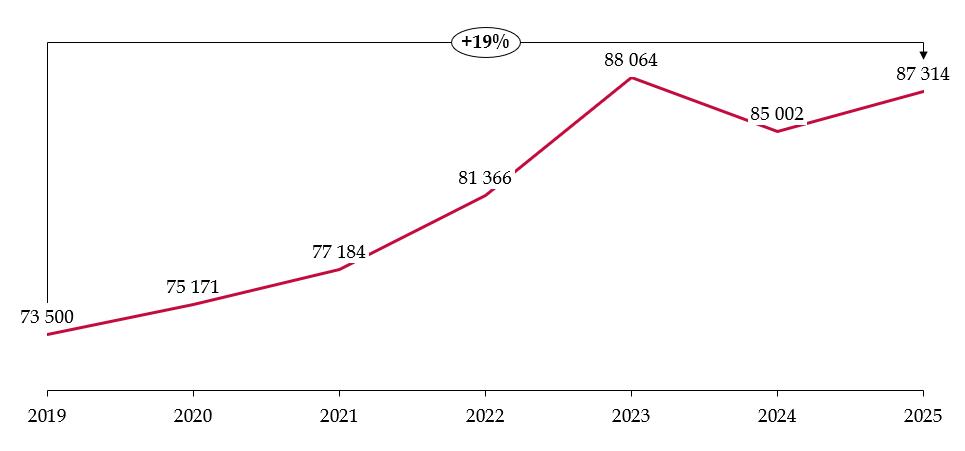

Évolution de la SCSP versée au Cerema (2014-2025)

(en milliers d'euros)

Source : commission des finances du Sénat d'après les documents budgétaires du Cerema

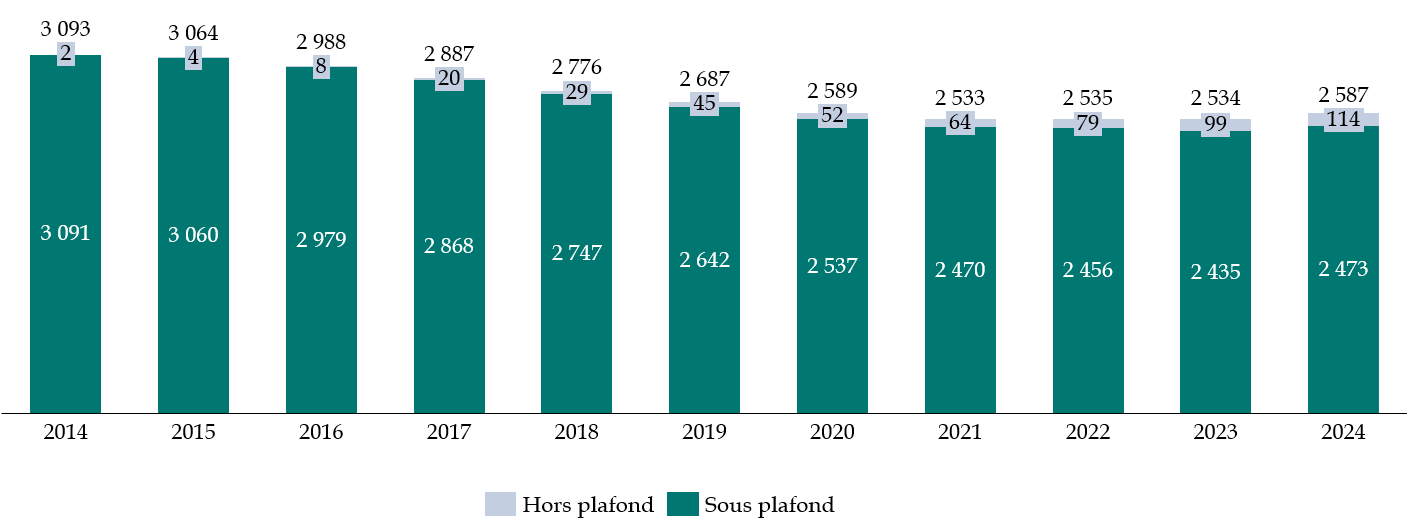

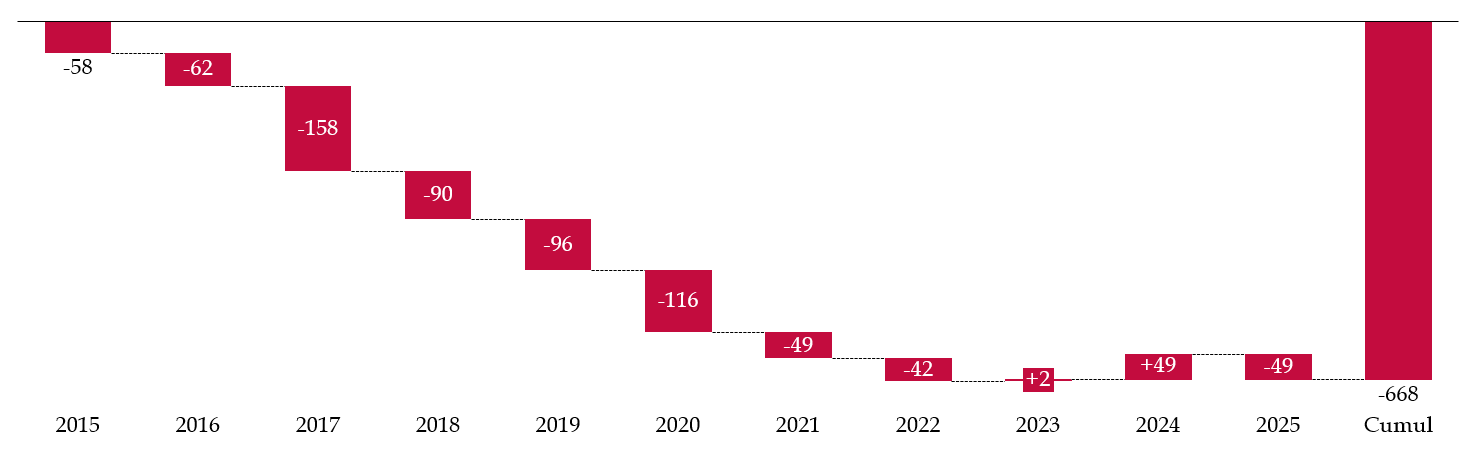

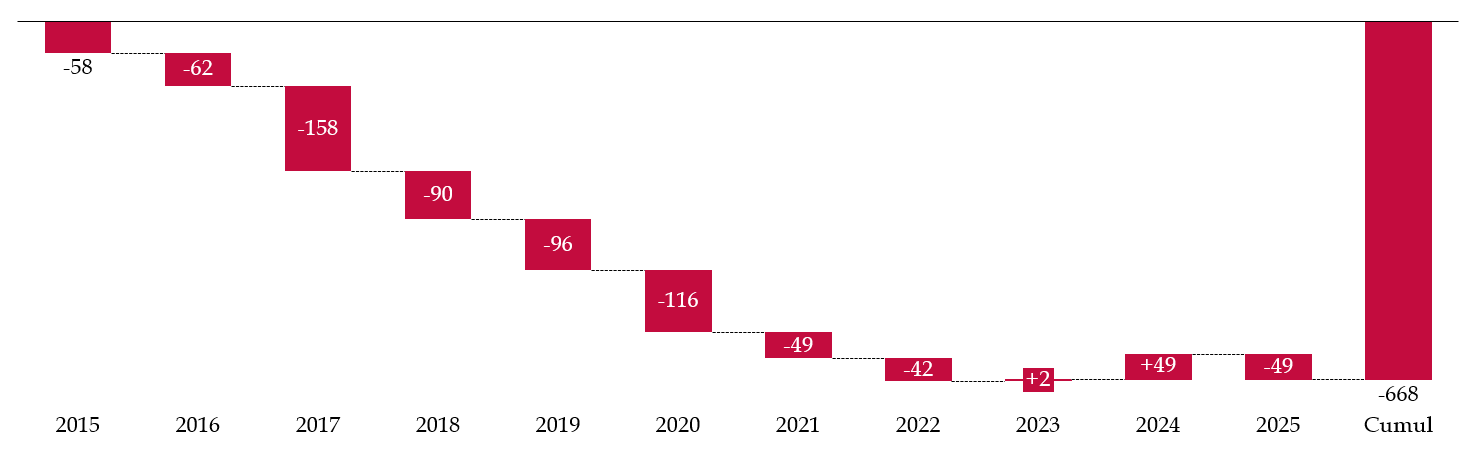

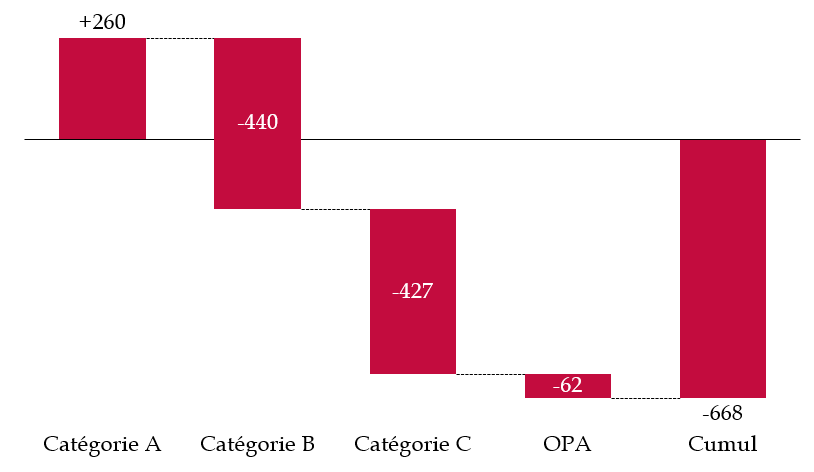

Au fil des schémas d'emplois négatifs successifs qu'il a connu, le Cerema a supprimé 668 équivalents temps plein (ETP) depuis sa création. Il serait vraisemblablement difficile d'aller plus loin dans cette voie sans une nouvelle restructuration significative ou une remise en cause du nouveau modèle de l'opérateur.

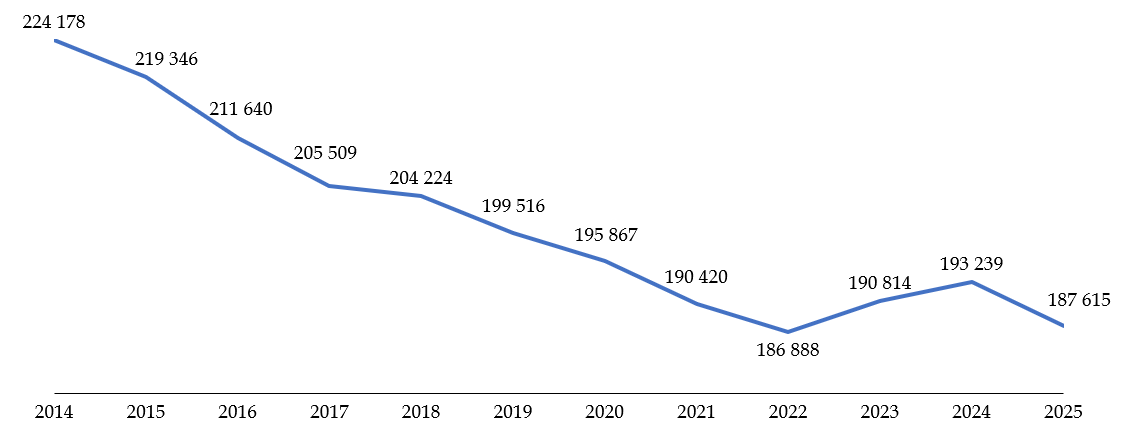

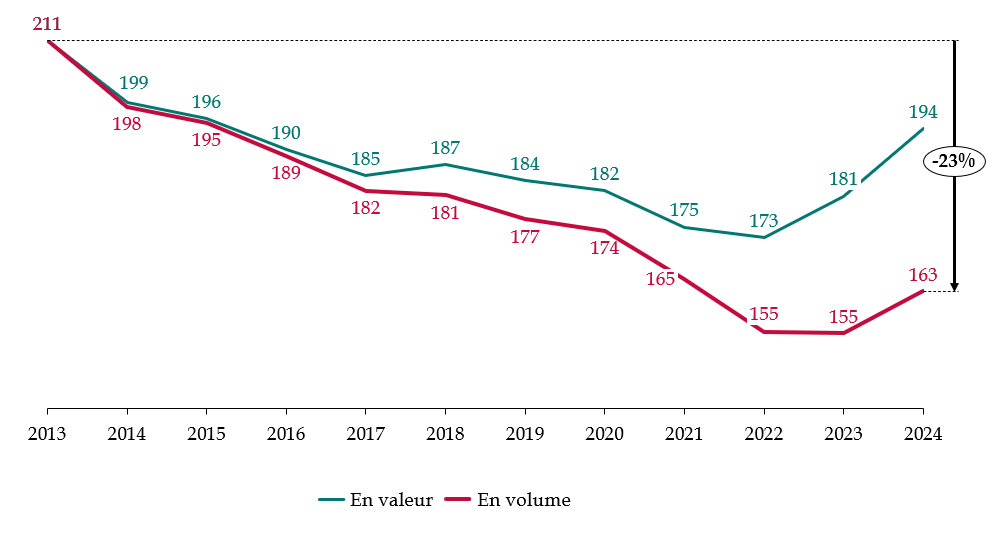

Évolution des effectifs du Cerema (2014-2024)

(en ETPT)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

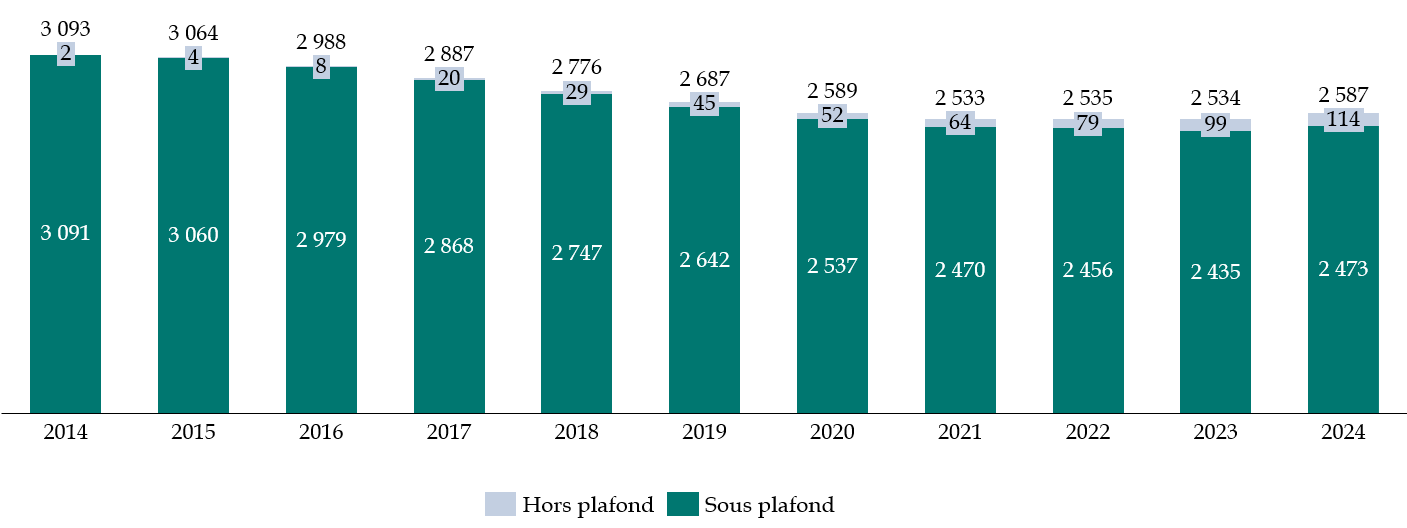

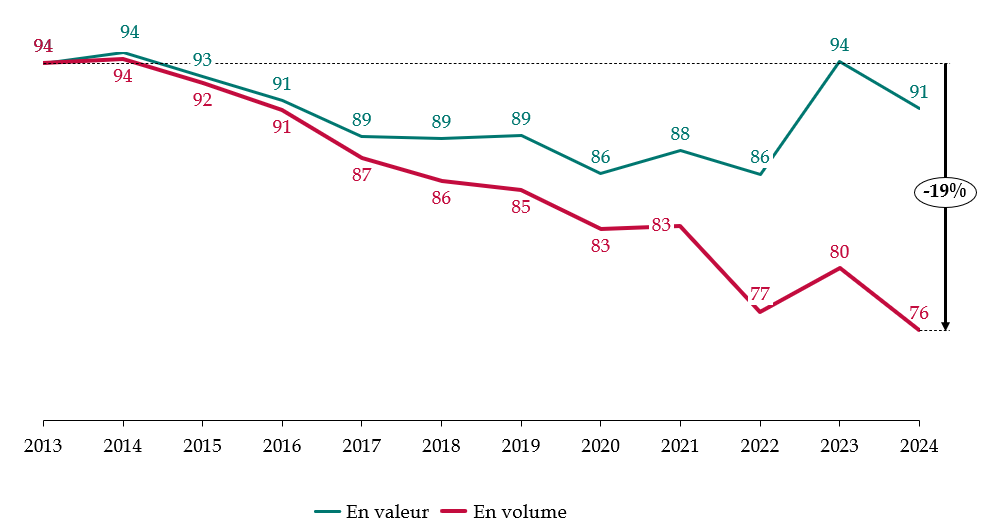

Cumul des schémas d'emplois du Cerema (2015-2025)

(en ETP)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

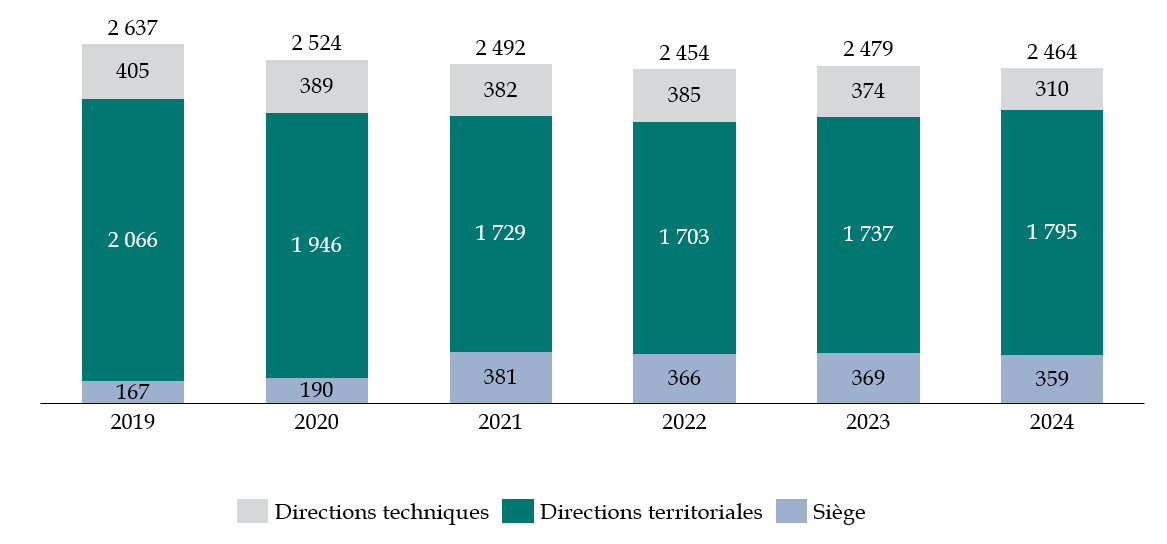

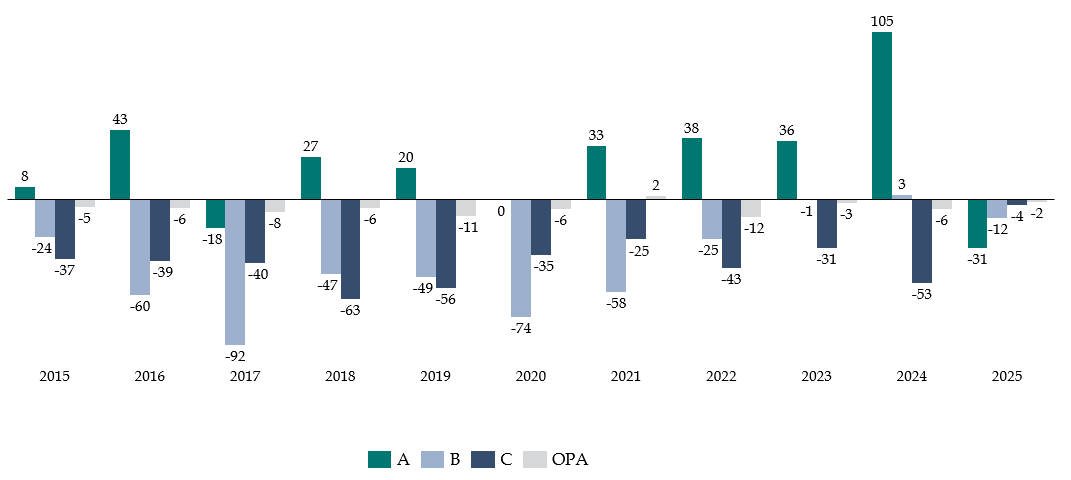

Dans le même temps, afin de concrétiser sa stratégie visant à recentrer son rôle sur le conseil et l'expertise de haut niveau, le Cerema a conduit une politique de repyramidage de ses effectifs au bénéfice des ingénieurs de catégorie A. Les postes occupés par des agents de catégorie B et C ont ainsi été les plus concernés par les suppressions d'effectifs.

B. UN MODÈLE FINANCIER EN PÉRIL

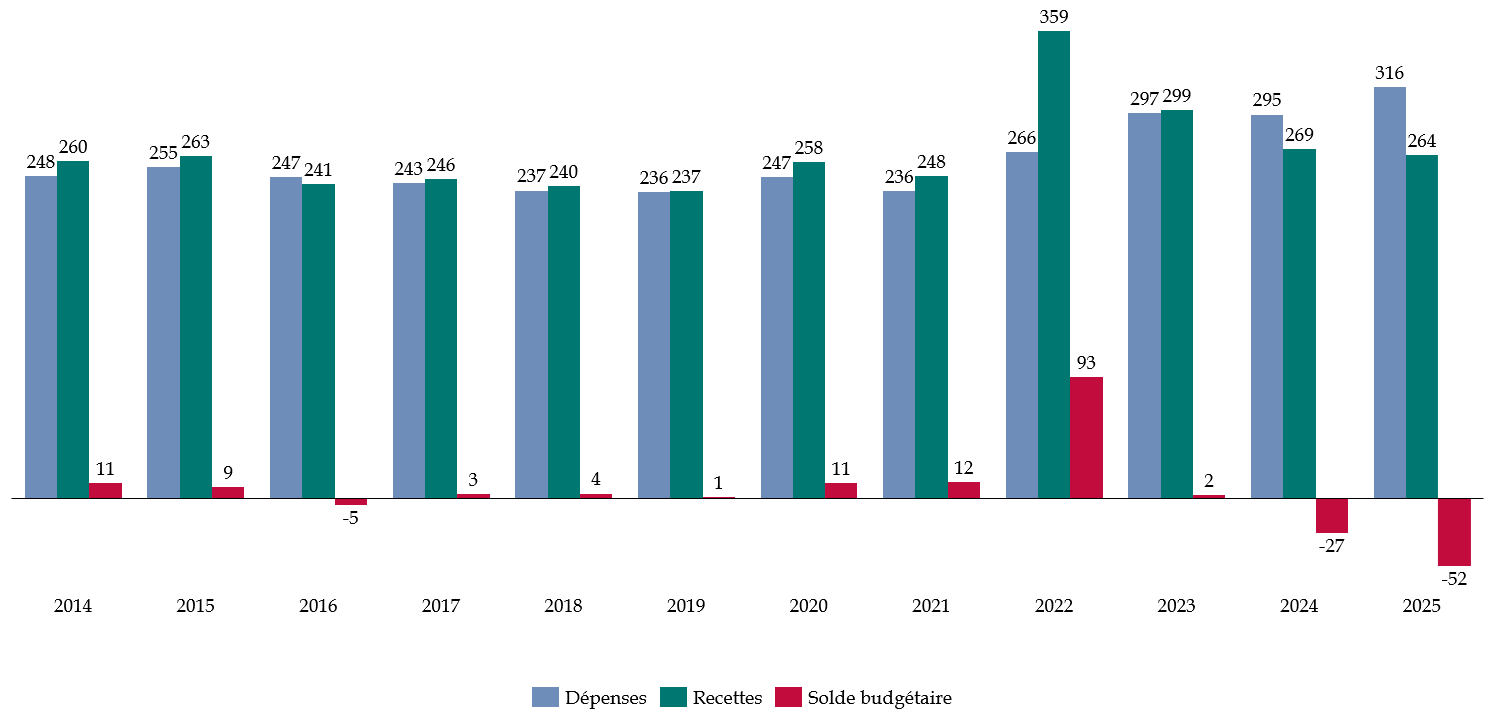

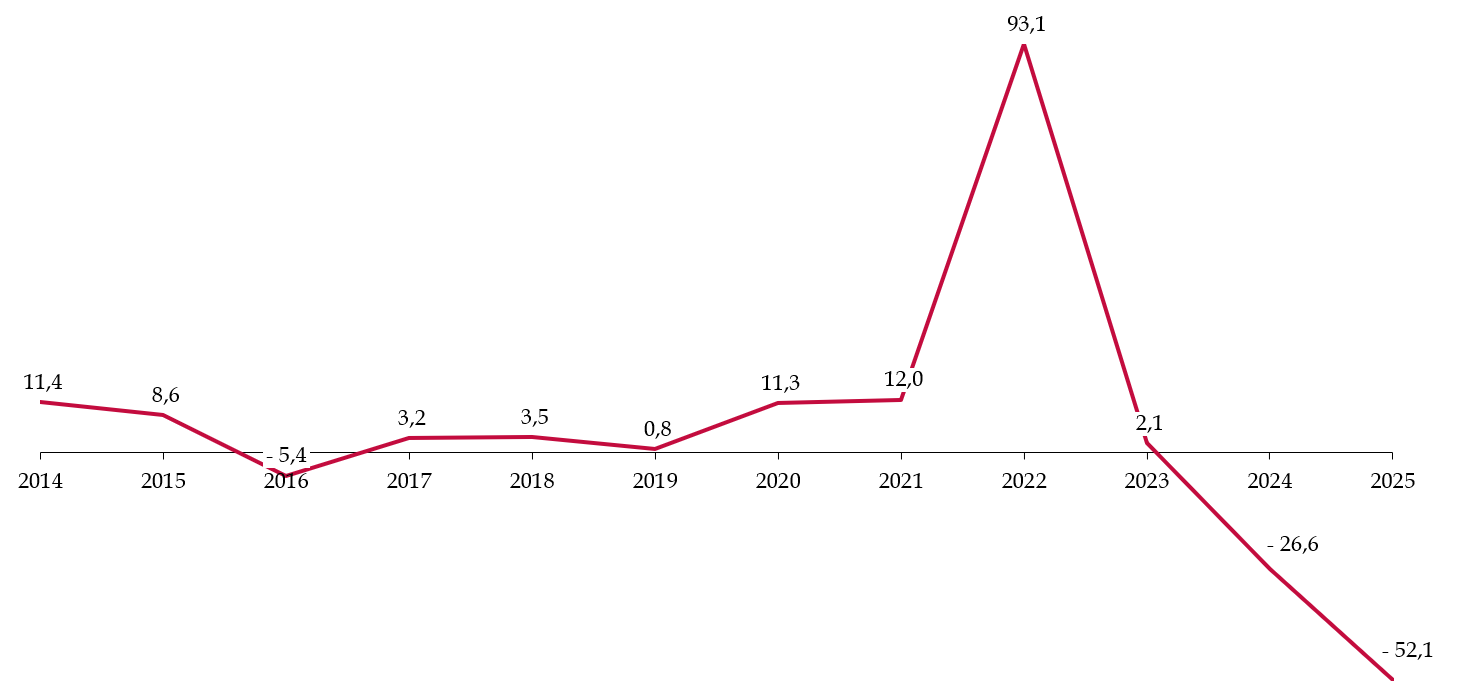

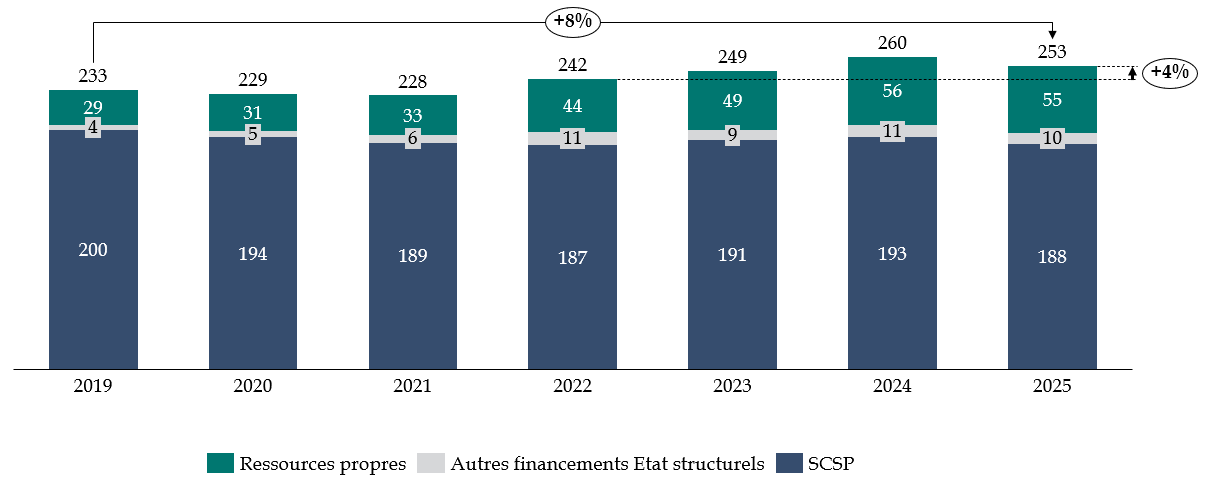

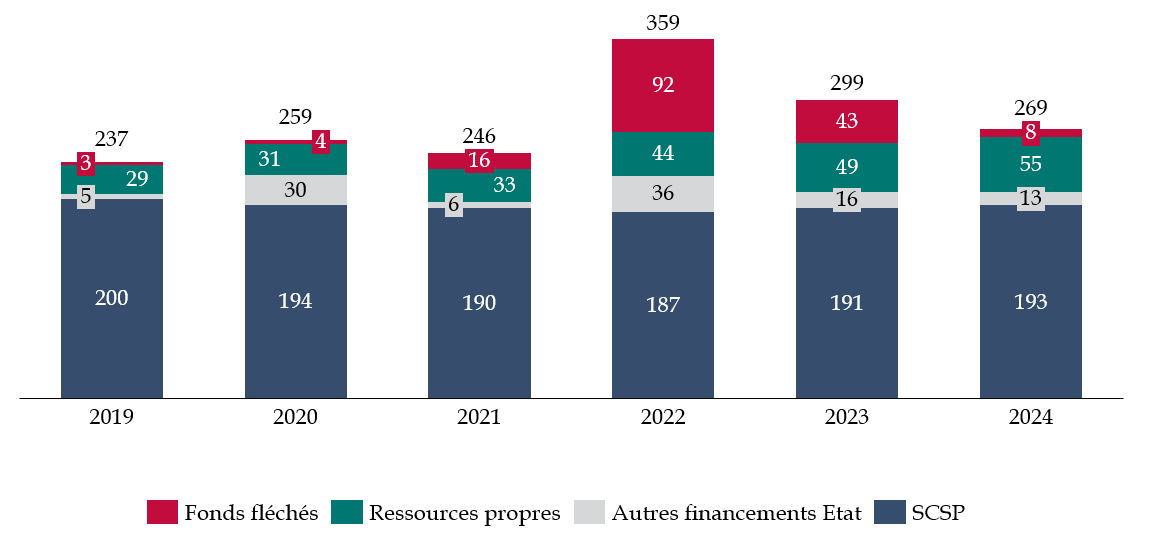

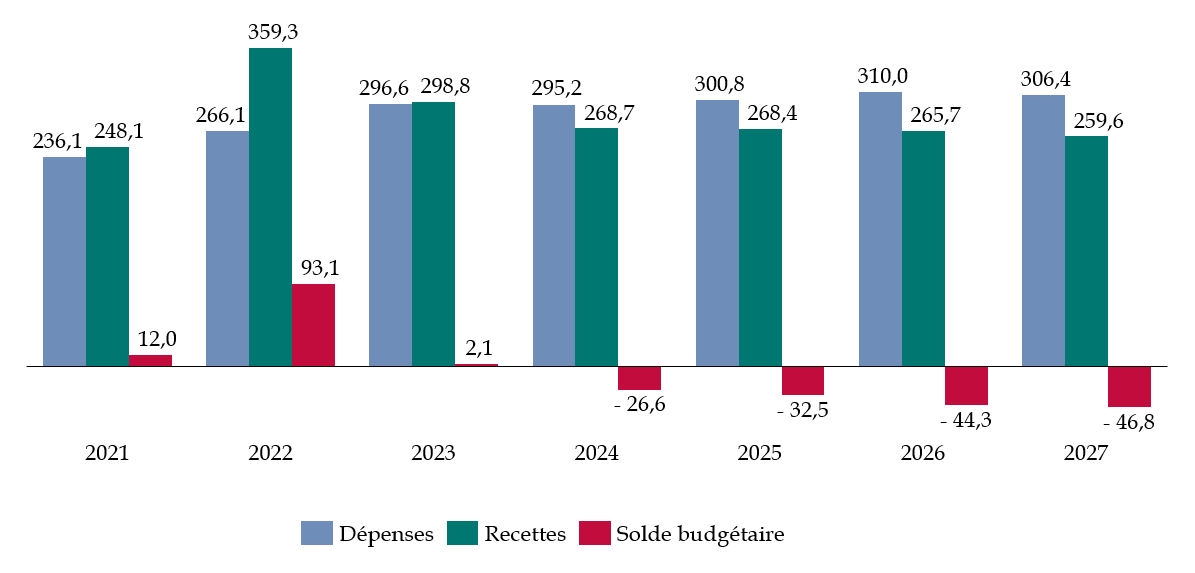

La lecture de l'équilibre budgétaire du Cerema a été compliquée ces dernières années par les flux financiers, décalés dans le temps, en recettes comme en dépenses, liés à la participation de l'établissement à certains grands programmes nationaux. Ces phénomènes expliquent les fluctuations très significatives du déficit budgétaire annuel du Cerema observées entre 2022 et 2025.

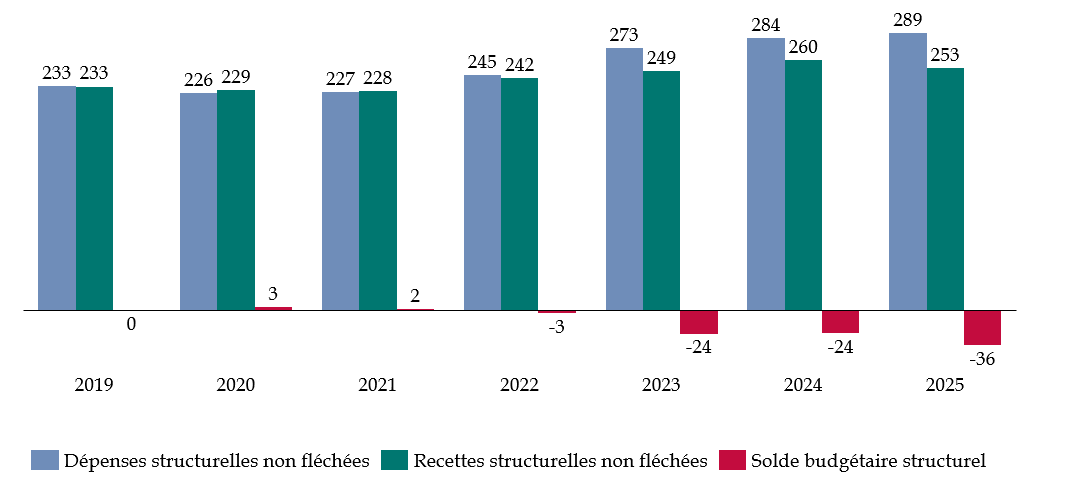

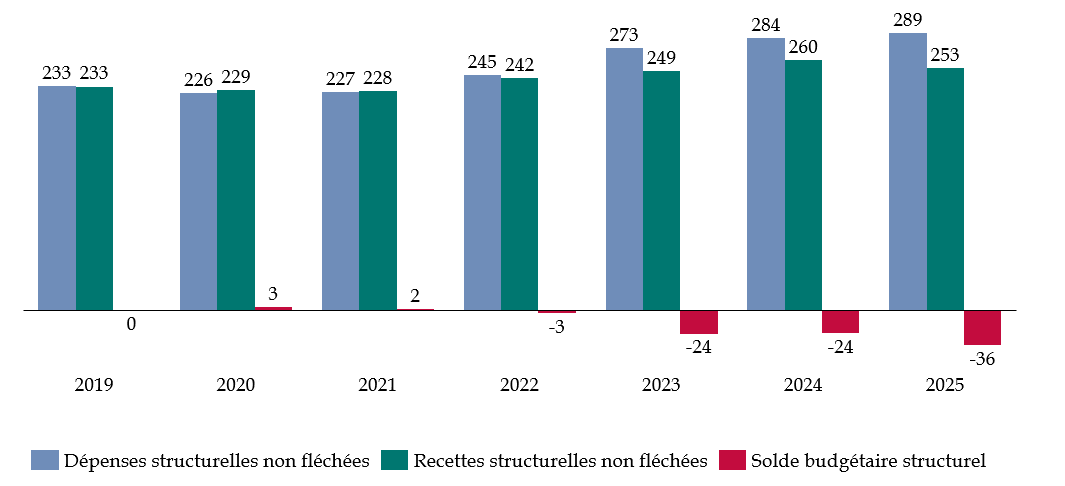

Après retraitement des opérations en recettes comme en dépenses qui relèvent de ces dispositifs fléchés, il apparaît que le solde budgétaire structurel du Cerema s'est nettement dégradé depuis 2022 en raison, d'une part, de la baisse de sa SCSP et, d'autre part, du dynamisme de ses charges de personnel et de ses autres dépenses de fonctionnement. L'établissement connaît aujourd'hui un déficit structurel substantiel d'une vingtaine de millions d'euros par an.

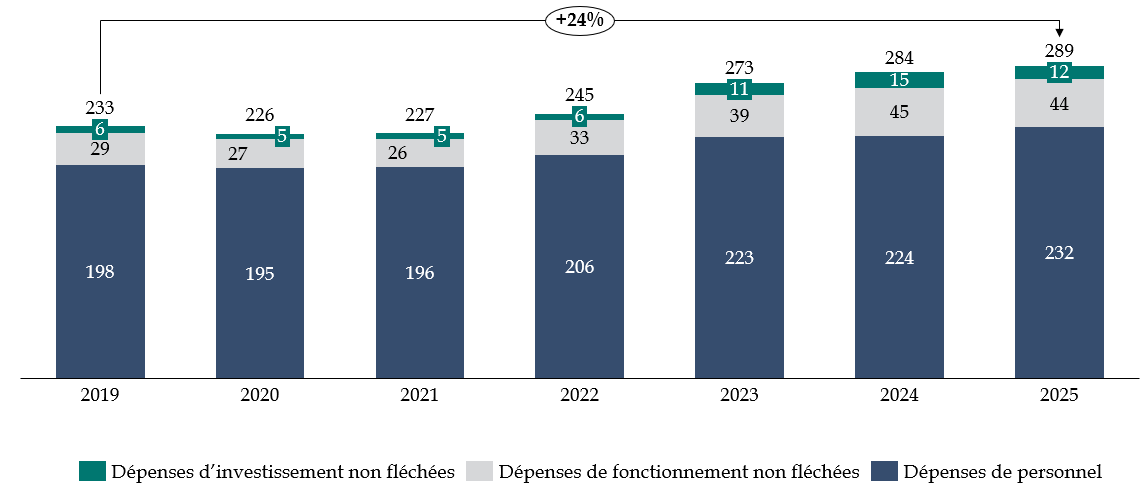

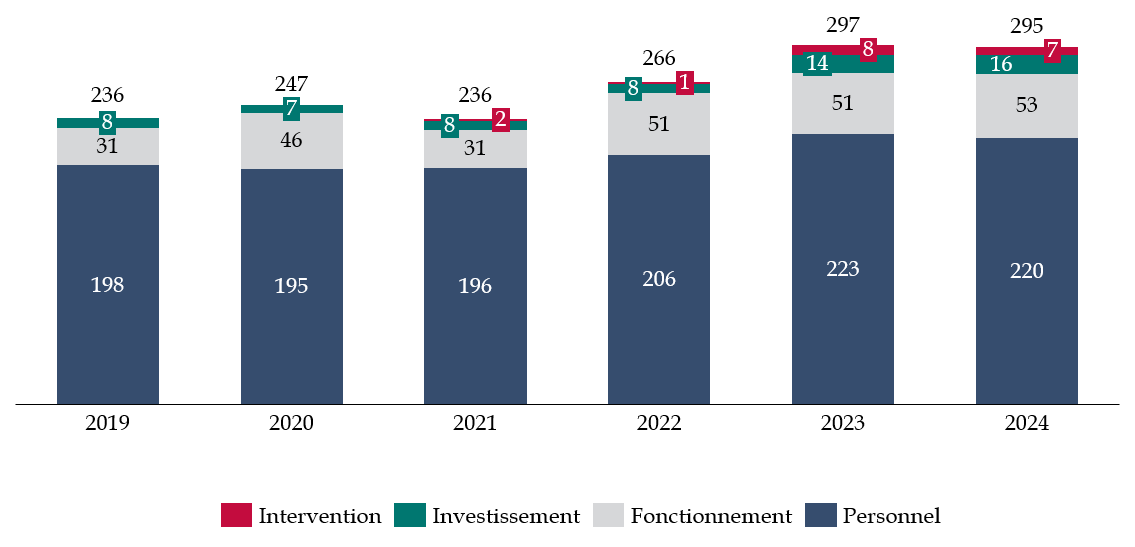

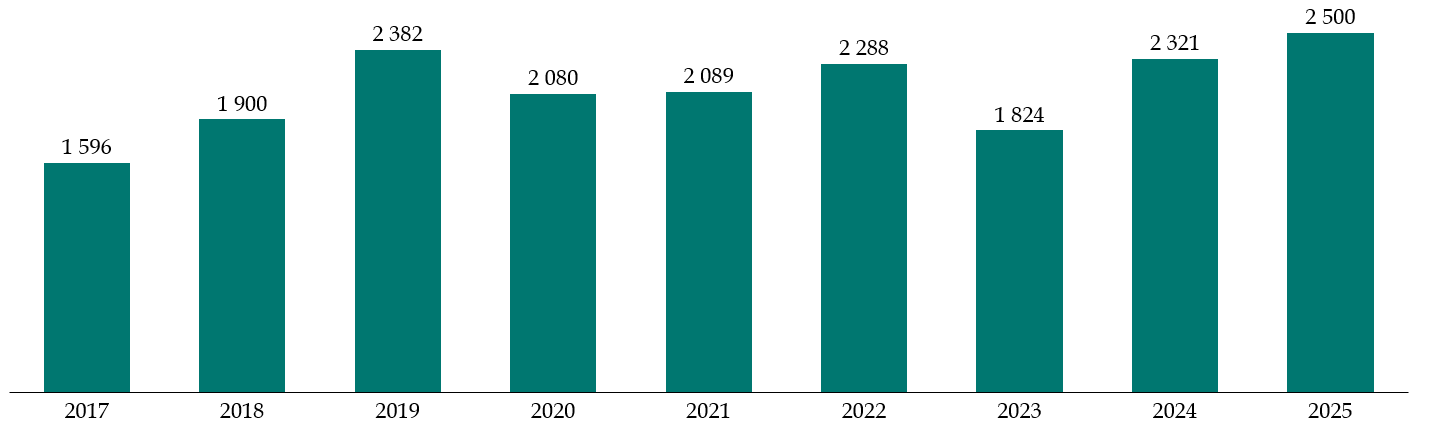

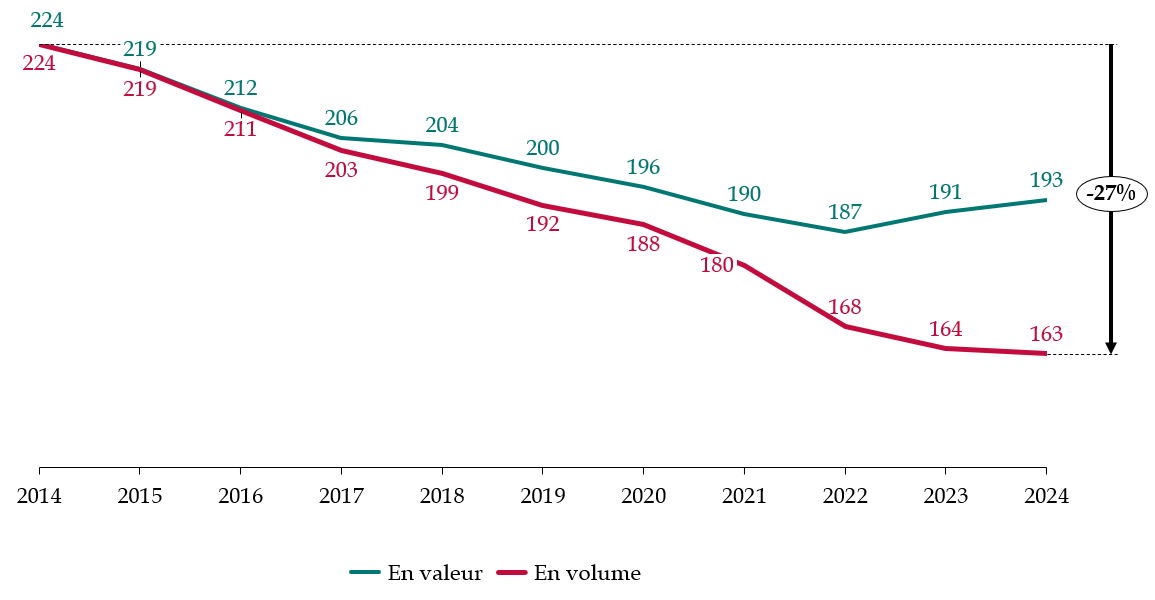

Dépenses et recettes structurelles du Cerema (2019-20252(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

Depuis la création du Cerema, ses tutelles l'on fortement incité à développer ses ressources propres pour compenser la réduction continue de sa SCSP et, plus récemment, pour absorber la hausse de ses charges de personnel. Leur montant a globalement doublé depuis 2018, passant de 30 à 60 millions d'euros par an. En 2025, le Cerema anticipe cependant une stabilisation de ses ressources propres. Les principaux gisements en la matière n'ont-ils pas déjà été exploités ? Si cette observation se confirmait, elle remettrait en cause le modèle selon lequel le Cerema se trouve sommé d'accroître ses ressources propres dans le but principal de compenser la baisse continue de sa dotation et d'absorber les charges supplémentaires qui lui sont parfois imposées de l'extérieur. « Les arbres ne montent pas au ciel » et il est possible que ce modèle, qui a permis à l'État de réaliser des économies, ait fini par atteindre ses limites.

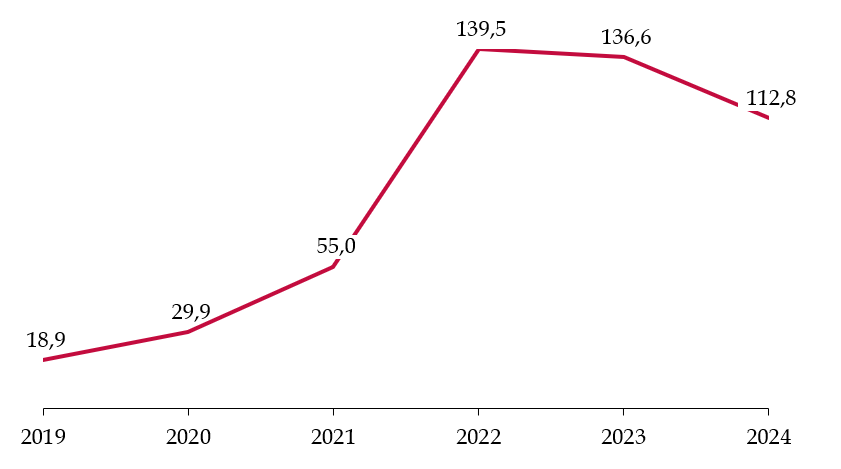

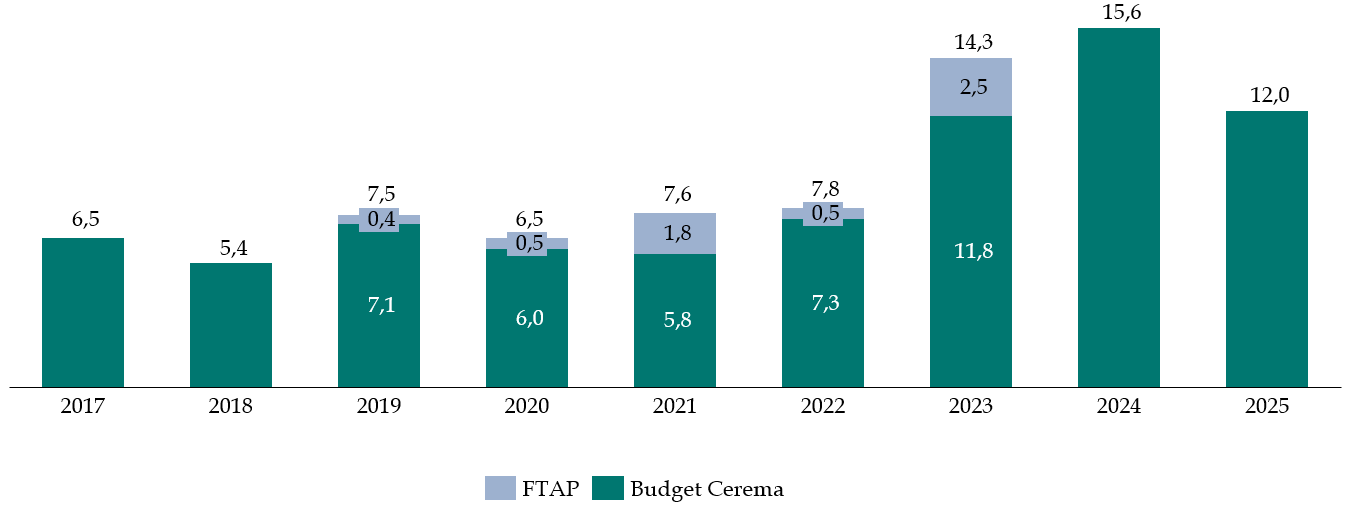

Ressources propres du Cerema (2017-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

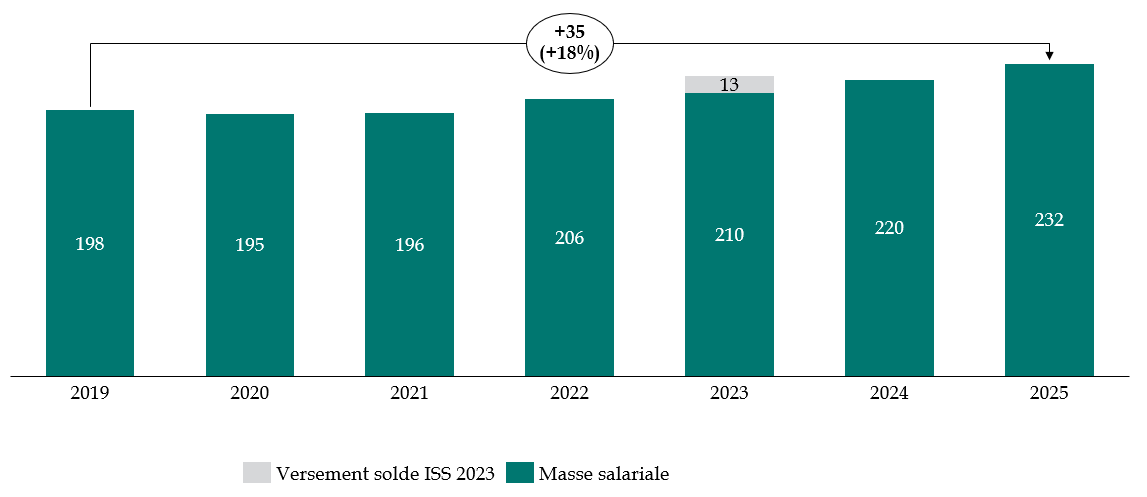

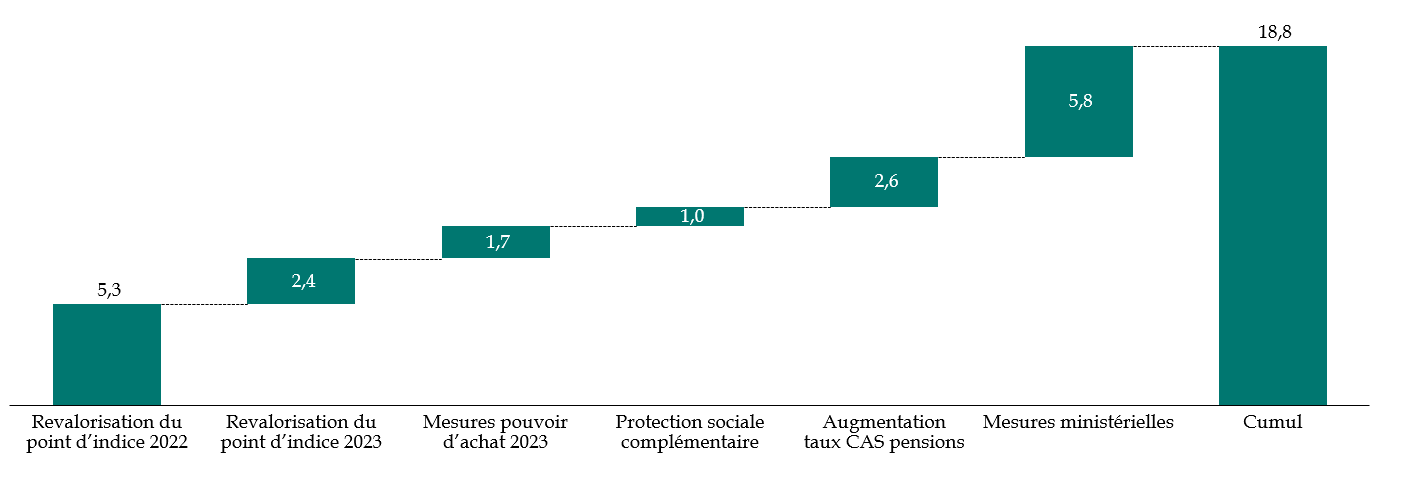

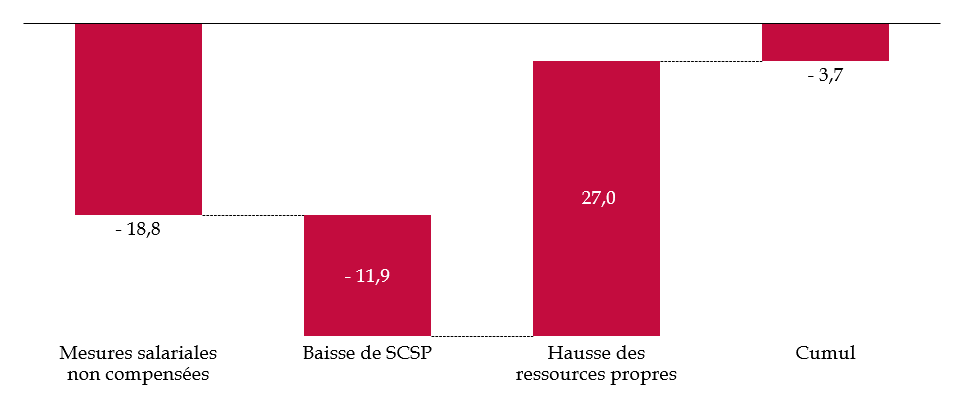

Le budget du Cerema est très contraint par le poids et le dynamisme de sa masse salariale qui représente presque 80 % du total de ses dépenses. Or, en dépit de la baisse sensible des effectifs de l'établissement, ses charges de personnel connaissent une augmentation très dynamique : entre 2019 et 2025, elles enregistrent une hausse de 35 millions d'euros (+ 18 %) pour atteindre 232 millions d'euros. Cette évolution résulte principalement de deux phénomènes.

Le premier, essentiellement exogène, correspond aux mesures ayant pour conséquence d'augmenter le traitement indiciaire ou les indemnités versés aux agents rémunérés par l'opérateur. D'après le Cerema, depuis 2019, les charges exogènes non compensées de ce type auraient conduit à majorer structurellement sa masse salariale de près de 19 millions d'euros par an, dégradant d'autant ses équilibres financiers. Le deuxième phénomène explicatif est quant à lui endogène et résulte de la politique de repyramidage des effectifs du Cerema. Ce phénomène a un coût pour l'établissement qui, depuis 2019, est estimé entre 2 et 2,5 millions d'euros par an, en lien avec l'augmentation du coût moyen par agent qui aura progressé de 19 % entre 2019 et 2025.

Coût moyen par agent (2019-20253(*))

(en euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

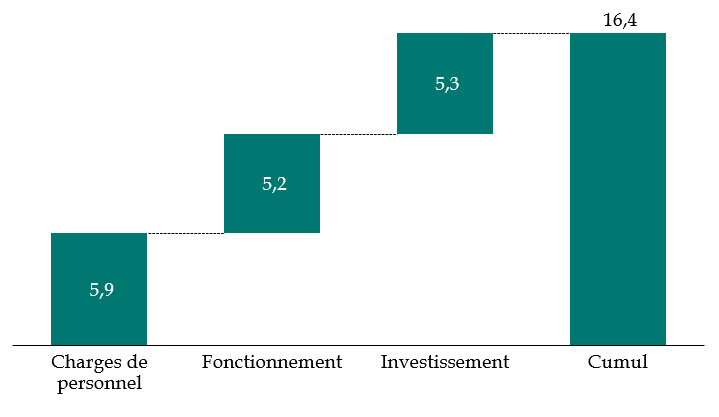

La hausse importante des dépenses de fonctionnement constatée depuis 2022 nécessitait de réaliser des économies pérennes. La forte contrainte budgétaire imposée par la loi de finances pour 2025 a obligé l'établissement à appliquer un plan de retour à l'équilibre prévoyant 16,5 millions d'euros d'économies, dont 11 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel. Même si l'établissement entend pérenniser ces économies, elles ne suffiront pas à rééquilibrer sa situation financière.

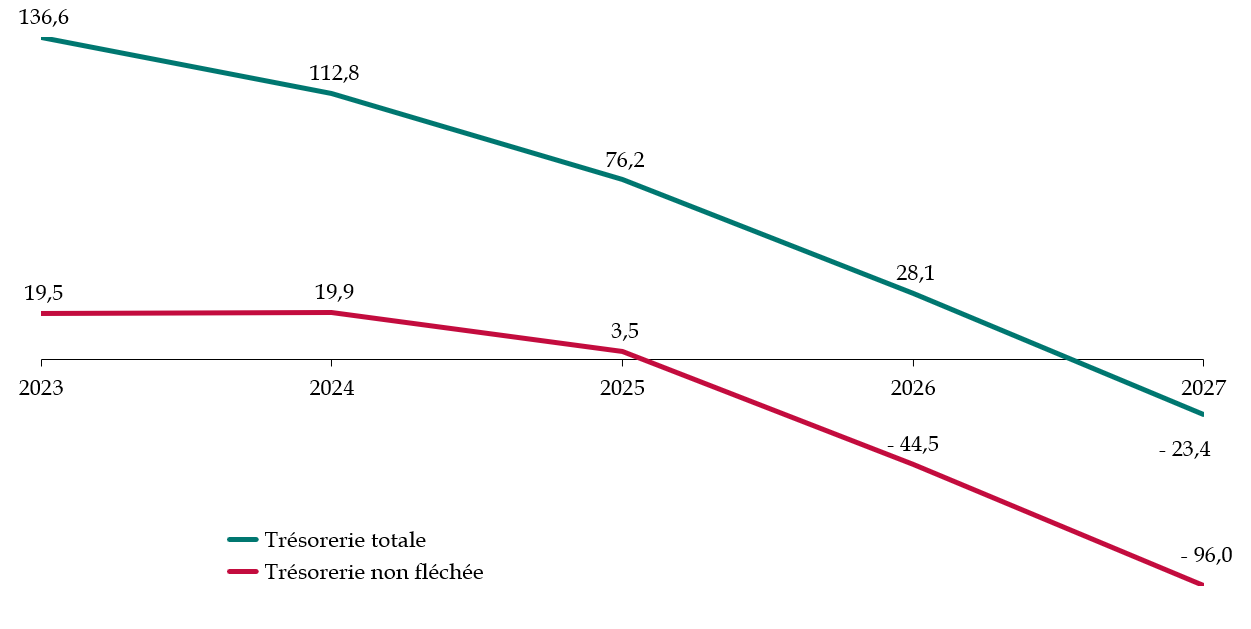

Compte-tenu de son déséquilibre budgétaire structurel, le Cerema n'a eu d'autre choix que de mobiliser sa trésorerie fléchée pour assurer ses dépenses courantes, notamment celle qu'il est tenu de redistribuer aux collectivités dans le cadre du programme « ponts ». Le conseil d'administration de l'établissement avait lui-même revendiqué la nécessité de recourir à cette forme de « cavalerie budgétaire ». Le paradoxe est que tout en regrettant cette situation, l'État a pu dans le même temps justifier la baisse significative de la SCSP du Cerema, notamment en 2025, par le fait que celui-ci disposait d'une trésorerie abondante. Il s'agit là d'un cas d'école symptomatique des injonctions contradictoires devant lesquelles le Cerema a pu être placé par l'État au cours de ces dernières années. Il est tout de même étonnant que l'État ait pu recourir sciemment à un système aussi « baroque » et aussi éloigné des règles élémentaires de bonne gestion des deniers publics.

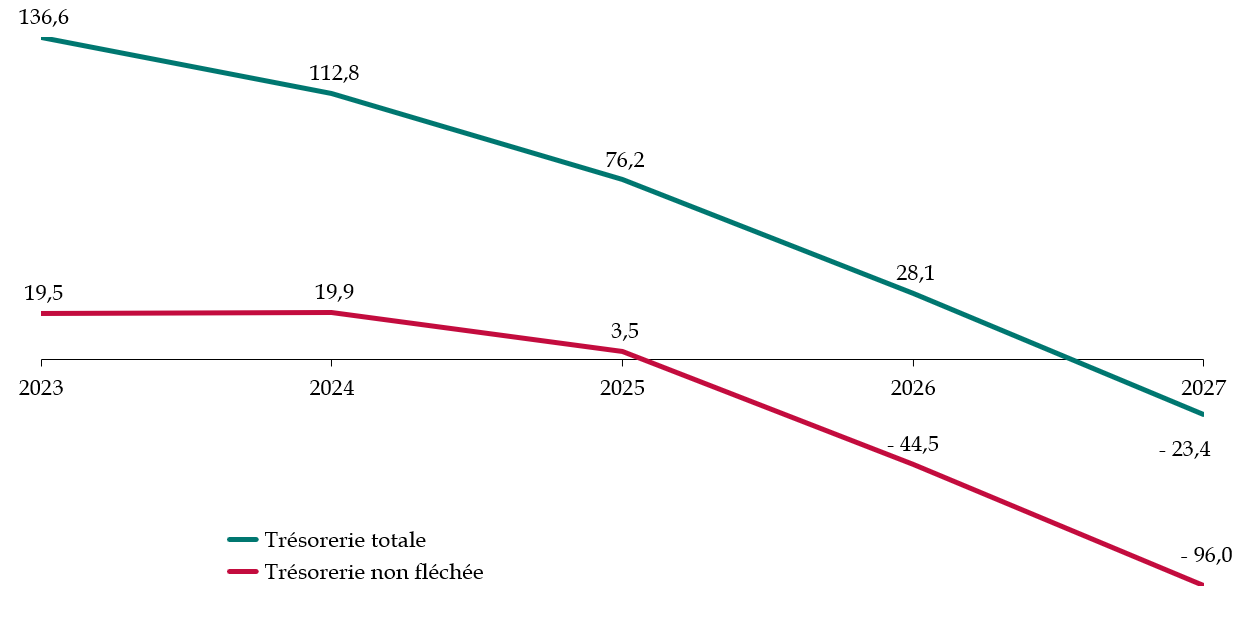

Aujourd'hui, les trajectoires financières prévisionnelles les plus actualisées sont extrêmement préoccupantes. Elles prévoient, dans une hypothèse de stabilisation de la SCSP du Cerema, un creusement de son déficit et un niveau de trésorerie négatif en 2027. Le Cerema est engagé dans une impasse financière manifeste, et ce, à très court terme. Une analyse plus fine révèle même que la trésorerie non fléchée de l'établissement, la seule dont il dispose réellement, deviendra négative dès 2026.

Trésorerie prévisionnelle en fin d'année du Cerema à horizon 2027

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

IV. L'ÉTAT DOIT DÉCIDER DU RÔLE QU'IL ENTEND DONNER AU CEREMA

A. L'ÉTAT DOIT ASSUMER LES CHOIX STRATÉGIQUES QUI DÉTERMINERONT L'AVENIR DU CEREMA

Le Cerema se trouve aujourd'hui à un point de bascule existentiel. D'ici 2027, l'État doit impérativement lui donner une orientation stratégique claire et financièrement soutenable. L'impératif de visibilité doit se substituer à l'incertitude permanente d'un pilotage budgétaire « à vue », sans cap ni boussole, qui finirait par menacer la pérennité même de l'opérateur.

1. Une tutelle à renforcer pour que l'État réaffirme pleinement son rôle de décideur stratégique...

L'exercice actuel de la tutelle sur l'opérateur, beaucoup trop effacé, ne semble pas compatible avec ce besoin de réaffirmation de la position de l'État. L'exercice de la tutelle du Cerema se trouve compliqué par son positionnement ambigu entre le ministère chargé de la transition écologique et le ministère chargé de l'aménagement du territoire. En outre, les moyens et le « poids » dans les arbitrages interministériels du commissariat général au développement durable (CGDD), tutelle métier de l'opérateur, sont trop limités. Il est aujourd'hui indispensable de renforcer la tutelle du Cerema.

2. ...définisse les activités « socles » du Cerema...

Le premier des choix stratégiques que devront assumer les tutelles du Cerema, et qui aurait dû être fait depuis longtemps déjà, consiste à détourer précisément ce qui relève des missions de service public « socles » de l'établissement, c'est-à-dire ses activités dont le coût de production a vocation à être financé par sa SCSP. Aujourd'hui, la délimitation du périmètre des missions de service public « socles » du Cerema, choix stratégique s'il en est, ne fait pas intervenir ses tutelles. Elle est le résultat de procédures de conventionnements bilatérales négociées entre la direction du Cerema et les différentes administrations centrales, sans coordination ni cadre harmonisé.

3. ...et fixe au Cerema une stratégie de long terme claire et soutenable

Au plus tard au cours de l'année 2026, l'État doit décider clairement de ce qu'il entend faire du Cerema, de sa vision stratégique de long terme pour l'établissement, et lui fixer un cadre propre à sécuriser la soutenabilité de son modèle économique. En tenant compte des fortes contraintes qui pèsent sur les finances publiques, trois scénarios alternatifs semblent se dessiner.

Un premier scénario serait celui du statu quo organisationnel et d'une augmentation de la SCSP de l'établissement pour combler son déficit structurel. Compte-tenu de l'état des comptes publics, cette hypothèse semble improbable à court terme.

Un deuxième scénario serait au contraire celui du statu quo en termes de moyens financiers, c'est à dire le gel durable de la SCSP. Toutes choses égales par ailleurs, cette situation aboutirait à une impasse financière dès 2027. Aussi, ce scénario supposerait-il une nouvelle réforme structurelle profonde de l'établissement se traduisant par une révision à la baisse, probablement substantielle, de son champ d'intervention, notamment pour le compte des services de l'État. À ce jour, aucune réflexion de la sorte n'a été entreprise par l'État. Or, une telle réforme nécessiterait d'être pensée très en amont et accompagnée d'une solide étude d'impact.

Un troisième scénario, hybride, pourrait induire une légère augmentation de la SCSP en contrepartie de gains de productivité dégagés par une réforme de l'organisation du temps de travail, par un programme ambitieux de diffusion de l'intelligence artificielle ainsi que par un nouveau recentrage des missions du Cerema. Ce scénario pourrait même être rendu plus soutenable par la recherche de compensations budgétaires à la hausse de la SCSP du Cerema dans un cadre plus large que celui du programme 159 du budget de l'État qui ne dispose plus d'aucune marge en la matière.

4. Le Cerema doit faire sa part du chemin

Le Cerema doit également faire sa part du chemin, notamment pour gagner la confiance de sa tutelle financière. Sur ce plan, un premier enjeu relève de la transparence du coût de ses prestations. Le modèle économique dual du Cerema, qui s'appuie à la fois sur des activités « socles » financées par sa SCSP et sur des activités commerciales rémunérées, suppose une comptabilité analytique très fine permettant de séparer les flux financiers de ces deux sphères. Cette « muraille de Chine » doit prévenir les « subventions croisées ». En l'occurrence, l'État souhaite avoir la garantie que la SCSP ne serve pas à financer des activités commerciales, notamment à destination des collectivités. Pour améliorer la transparence de ses coûts, le Cerema a développé une première forme de comptabilité analytique. Il lui revient désormais de l'affiner et de la généraliser à toutes ses activités pour mesurer avec la plus grande précision possible le coût complet de ses activités commerciales et pouvoir le comparer avec ses ressources propres.

Le Cerema doit aussi réaliser de nouveaux gains de productivité. Dans cette perspective, la direction de l'opérateur a engagé des négociations sociales au sujet de deux pistes de réforme de l'organisation du temps de travail : un projet de révision des règles de compensation des temps de déplacement et la forfaitisation du temps de travail des cadres. Une autre piste prometteuse relève de la diffusion de l'intelligence artificielle qui pourrait à terme représenter une amélioration de performance de 10 %.

B. AU-DELÀ DU SEUL CEREMA, UN BESOIN DE MIEUX STRUCTURER ET DE RENDRE PLUS LISIBLE L'OFFRE D'INGÉNIERIE TERRITORIALE PUBLIQUE

L'offre d'ingénierie territoriale publique souffre d'un manque de lisibilité. Cela vaut notamment pour les grands opérateurs de l'État qui y participent, en particulier le Cerema, l'Ademe et l'ANCT. Pour pallier à l'effacement d'une tutelle qui n'a pas pu, pas su ou pas voulu jouer son rôle d'arbitre, de premières initiatives ont été prises par ces trois opérateurs pour articuler leurs périmètres et coordonner leurs actions. C'est dans ce cadre qu'ils ont commencé à traiter les cas de redondances identifiés. Cependant, à des fins de lisibilité et de mise en cohérence des politiques publiques de l'État, il est nécessaire d'approfondir ce travail. Si une fusion de ces trois opérateurs n'apparaît ni réaliste, ni pertinente à court terme, des mutualisations de services, notamment s'agissant de leurs fonctions transverses seraient envisageables et souhaitables pour dégager des gains de productivité.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 : pour le recueil des expressions de besoin des administrations de l'État à l'endroit du Cerema, développer/organiser une coordination approfondie par la tutelle de l'établissement.

Recommandation n° 2 : simplifier la procédure de programmation annuelle des activités du Cerema pour qu'elle consomme moins de temps à ses personnels, permettant ainsi de dégager des gains de productivité.

Recommandation n° 3 : prévoir une évaluation du nouveau statut de quasi-régie conjointe du Cerema à l'horizon 2027.

Recommandation n° 4 : définir les activités « socles » du Cerema ayant vocation à être financées par sa subvention pour charges de service public (SCSP).

Recommandation n° 5 : développer et généraliser à l'ensemble des activités de l'établissement une comptabilité analytique plus fine, permettant d'identifier le coût complet exhaustif des différentes prestations réalisées par l'opérateur.

Recommandation n° 6 : l'établissement doit activer les leviers dont il dispose pour réaliser des gains de productivité, notamment en matière d'organisation du temps de travail et de diffusion de l'intelligence artificielle, ainsi que pour développer les ressources propres qu'il perçoit au titre des prestations délivrées aux entreprises.

Recommandation n° 7 : alors que le pilotage budgétaire « à vue » fait actuellement peser une menace existentielle sur l'établissement, il est impératif qu'une tutelle étatique renforcée lui fixe, au plus tard au cours de l'année 2026, un nouveau cap stratégique soutenable financièrement.

Recommandation n° 8 : en attendant que ce nouveau cap stratégique soit défini, la situation financière extrêmement délicate de l'opérateur suppose a minima de stabiliser sa subvention pour charges de service public en 2026.

Recommandation n° 9 : afin de réaliser des gains de productivité, procéder à la mutualisation de services du Cerema exerçant des fonctions transverses (publications et diffusion des connaissances) avec d'autres opérateurs de l'État qui interviennent dans des champs comparables, en particulier l'Ademe.

PREMIÈRE PARTIE

PRÉSERVER

L'INGÉNIERIE PUBLIQUE EXPERTE

DU CEREMA À L'HEURE OÙ

L'ADAPTATION

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE RÉVOLUTIONNE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

I. LA NÉCESSITÉ D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE DE L'ÉTAT

A. LE BESOIN D'UNE INGÉNIERIE PUBLIQUE ÉTATIQUE COMPLÉMENTAIRE DU SECTEUR PRIVÉ

1. Les services de l'État comme les collectivités ne pourraient pas se passer de l'expertise du Cerema

a) Certaines politiques publiques déployées par les services de l'État dépendent de l'appui technique du Cerema

Depuis sa création, le Cerema concentre les moyens et les capacités d'ingénierie de l'État dans les domaines de l'aménagement du territoire et des infrastructures. Il est devenu le bras armé de l'État en matière d'expertise technique et opérationnelle sur ces champs d'intervention. Son expertise technique pointue est incontournable pour de nombreux services de l'État, principalement sur les périmètres des ministères chargés de la transition écologique et de l'aménagement du territoire. Les compétences d'ingénierie qu'il déploie sont aujourd'hui indispensables à la mise en oeuvre des politiques publiques portées par ces ministères, tout particulièrement s'agissant de la réalisation de projets territoriaux complexes, innovants ou qui supposent d'adopter une approche pluridisciplinaire.

Le caractère incontournable de l'ingénierie publique déployée par le Cerema s'observe notamment dans ce qui constitue le coeur de son activité historique, à savoir l'expertise technique en matière d'infrastructures de transports. Ainsi, en ce qui concerne l'évaluation de l'état des chaussées ou des ouvrages d'art, le Cerema constitue la référence nationale et dispose même à ce titre d'une renommée européenne et mondiale. Aux dires de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM), dans ces domaines, l'État ne pourrait pas se passer de l'expertise du Cerema. Sur ce même champ d'intervention, compte-tenu du réseau routier qu'ils gèrent, les départements sont d'ailleurs tout aussi dépendants des compétences de cet établissement public.

Au-delà des infrastructures de transport, d'autres directions d'administrations centrales ont indiqué au rapporteur que l'expertise du Cerema leur était indispensable pour mettre en oeuvre certaines politiques publiques dont elles ont la responsabilité.

Ainsi, pour la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN), le Cerema est « un acteur indispensable » en ce qui concerne la connaissance et le suivi des emprises foncières, notamment dans le cadre de la politique de zéro artificialisation nette (ZAN), mais également des enjeux littoraux, en particulier s'agissant de la prévention du risque lié au recul du trait de côte.

De son côté, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) estime avoir impérativement besoin de l'appui du Cerema s'agissant notamment de la sécurité des ouvrages hydrauliques ou encore du suivi et du confortement des sites instables.

Aujourd'hui, pour l'accomplissement de ses missions d'élaboration, de mise en oeuvre et d'évaluation de la politique de sécurité routière, la délégation à la sécurité routière (DSR) dépend très fortement des compétences techniques dont dispose le Cerema. D'après la DSR, l'appui du Cerema lui est notamment indispensable « pour assurer la fiabilité des données d'accidentalité routière, la production du bilan annuel de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la production de supports méthodologiques, l'organisation de formations à la sécurité routière, le suivi d'expérimentations et la réalisation d'évaluations de dispositifs de la politique de sécurité routière ainsi que la production d'études pluriannuelles d'importance ».

Dans ces domaines, la DSR met en exergue certaines « activités régaliennes » qui pourraient « difficilement être réalisées par le privé » et pour lesquelles elle « ne peut que s'appuyer sur le Cerema ». Il s'agit de ses missions réglementaires, de la production d'études et d'évaluations sur des sujets ou des données sensibles, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des outils sensibles en particulier les fonctions d'administrateur de base de données partagées avec l'ONISR, de la production des bilans annuels d'accidentalité routière ou encore de l'appui technique à la politique de contrôle automatisé. La DSR ajoute que « le maillage territorial et thématique du Cerema lui permet d'être l'un des deux seuls acteurs français en capacité de produire des analyses complexes en sécurité routière, l'université Gustave Eiffel étant l'autre acteur central mais sur un champ moins directement applicable au terrain ».

b) La concentration des capacités d'ingénierie de pointe de l'État en matière d'aménagement du territoire au sein d'un établissement national : un moyen de parvenir à la mutualisation de cette expertise technique, gage de son efficacité et de son efficience

De par sa dimension nationale couplée à un réseau d'implantations décentralisées, le Cerema peut se prévaloir d'une expérience unique en France en ce qui concerne l'expertise technique des projets relatifs à l'aménagement du territoire. De par son histoire et celle des différentes entités dont il est le fruit, parce qu'il intervient sur l'ensemble du territoire et dispose d'une taille critique lui permettant d'apporter son appui à un nombre significatifs de projets relatifs à son périmètre d'activité, le Cerema dispose, dans ces domaines, d'une vision globale, d'un historique et d'une expérience inégalables.

Cette forme de mutualisation nationale de l'expertise technique de pointe sur les sujets d'aménagement du territoire au sein d'un opérateur de l'État unique constitue incontestablement un facteur d'efficacité et d'efficience des moyens publics engagés à cette fin.

En effet, une dispersion, voire un « saupoudrage » de cette capacité d'expertise au sein de différentes administrations de l'État et des collectivités territoriales se traduirait par une situation sous-optimale. La concentration des moyens correspondants au sein d'un opérateur national a plusieurs avantages. Elle permet en effet :

- de réaliser des économies de moyens, évitant que plusieurs entités publiques se dotent de ce type de capacités, ce qui induirait nécessairement des situations de doublons et une allocation inefficiente des compétences concernées ;

- de disposer d'une capacité d'expertise publique pointue et de très haut niveau sur des domaines spécifiques en concentrant une équipe d'experts atteignant une taille critique et bénéficiant d'un effet d'émulation par un phénomène de réseau4(*) ;

- de capitaliser sur un historique et des expériences issus de la confrontation à un grand nombre de projets de terrain réalisés sur l'ensemble du territoire national ;

- de valoriser la richesse et la diversité de ces expériences pour diffuser largement sur le territoire les connaissances et les bonnes pratiques qui en résultent, notamment à travers de grands programmes nationaux « massifiés » caractérisés par des économies d'échelle et une efficience décuplées en comparaison d'expertises qui seraient délivrées de façon disparates sur le territoire par différents acteurs disposant chacun de moyens limités.

Les travaux de recherche conduits par le Cerema et la façon dont ils infusent dans l'activité d'ingénierie opérationnelle renforcent également les avantages résultant de la mutualisation à l'échelle nationale de ces moyens d'expertise.

c) Une capacité de projection rapide unique et précieuse après une crise ou une catastrophe naturelle

L'une des caractéristiques qui rend le Cerema indispensable aujourd'hui réside dans sa capacité à projeter très rapidement une expertise technique de très haut niveau après la survenance d'une crise, notamment d'une catastrophe naturelle. Cette capacité inédite en France a été maintes fois éprouvée ces dernières années et le sera malheureusement sans aucun doute de plus en plus dans les années à venir en raison des effets résultant des dérèglements climatiques.

Si le Cerema n'est pas un acteur de la gestion de crise proprement dite, une mission et une responsabilité qui relève des services de l'État, il peut intervenir en appui technique dans l'immédiate après-crise. Dans ce cadre, le Cerema est mobilisé au titre de son expertise en matière d'analyse des risques (inondations, mouvements de terrain, submersions, etc.) ou de diagnostic des désordres structurels. Appui précieux à la décision publique, cette expertise a vocation à éclairer rapidement les autorités locales ou nationales, notamment pour hiérarchiser des interventions, sécuriser des sites ou encore mettre en oeuvre des solutions de remédiation.

Le référentiel d'interventions du Cerema dans l'immédiate après-crise

Lorsque son expertise est mobilisée par les services de l'État, des collectivités territoriales ou encore des gestionnaires d'infrastructures dans l'immédiate après-crise, le Cerema peut notamment être amené à procéder aux types d'interventions suivants :

- réaliser des diagnostics techniques rapides, notamment sur des ouvrages d'art, d'autres infrastructures de transport, des cavités, des écoulements en crue ou encore des glissements de terrains ou de talus ;

- conseiller sur la mise en place de mesures conservatoires (restriction de circulation, balisage, sécurité des personnes, etc.) ;

- proposer des solutions techniques, de confortement temporaire ou de reconstruction ;

- réaliser des levés par drones pour évaluer l'étendue des dégâts (zones inondées, glissements de terrain, etc.) ;

- mettre à disposition des ponts de secours ;

- participer à la priorisation des travaux, en évaluant l'état des infrastructures touchées.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Le commissariat général au développement durable (CGDD), tutelle métier de l'établissement, considère à ce titre que le Cerema se distingue par « une capacité de projection d'expertise robuste » et constitue souvent l'unique recours de l'État lorsqu'il a besoin d'une analyse technique sensible après la survenance d'une catastrophe naturelle, tout particulièrement si des infrastructures de transports sont concernées ou en cas d'aléas naturels complexes. Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) a lui aussi vanté auprès du rapporteur cette capacité de mobilisation rapide de l'expertise du Cerema dans l'immédiate après-crise. Aucune autre entité publique ni un acteur privé ne serait d'après lui en mesure de se substituer au Cerema dans ce domaine. Cette capacité de projection rapide d'une expertise technique de très haut niveau dont dispose l'État constitue un atout précieux pour la puissance publique et apparaît comme une plus-value majeure de l'opérateur.

L'expertise en matière de gestion de crise et de reconstruction du Cerema a ainsi été mobilisée par l'État après le passage du cyclone Irma en 2017 ou des tempêtes Alex en 2020 et Fiona en 2022. Mobilisé pour apporter son appui au syndicat de l'eau et de l'assainissement de Mayotte (Lema) afin d'endiguer la crise de la gestion de l'eau à Mayotte, le Cerema est intervenu dès les premières heures après le passage du cyclone Chido pour rétablir l'accès de la population à l'eau potable. Le Cerema doit par ailleurs également intervenir dans la reconstruction du territoire par l'intermédiaire de l'établissement public de reconstruction et de refondation de Mayotte. Plus récemment, en février 2025, le Cerema a été mobilisé dans le cadre des inondations en Ille-et-Vilaine afin de réaliser des levés par drones à grande échelle pour cartographier les zones affectées.

La mobilisation de l'expertise du Cerema dans la phase d'immédiate après-crise est tout sauf une activité anecdotique pour l'opérateur. En effet, pour la seule année 2024, le Cerema a été amené à réaliser 283 interventions d'urgence parmi lesquelles 221 en métropole et 62 en outre-mer.

Au-delà de l'immédiate après-crise, l'expertise du Cerema est également de plus en plus fréquemment sollicitée lors de la phase suivante, de long terme, consistant à analyser les enseignements de l'évènement et à les prendre en compte dans les choix stratégiques d'aménagement du territoire, en particulier en matière de prévention et pour promouvoir des approches de reconstruction visant à rendre le territoire moins vulnérable aux aléas. Cette mission, en fort développement, s'inscrit notamment dans les enjeux de l'adaptation des infrastructures et des territoires au changement climatique, un axe d'intervention devenu stratégique et structurant pour le Cerema (voir infra). À ce titre, il est à noter que le nouveau projet stratégique 2025-2028 du Cerema fait de la prévention des risques naturels, de la résilience des infrastructures, de la gestion de l'eau et de la sécurité des territoires littoraux et maritimes des priorités pour l'établissement.

Au-delà de la phase d'urgence, l'appui

apporté par le Cerema

dans la période

d'après-crise

Au-delà des réponses d'urgence à une crise environnementale, l'appui du Cerema est de plus en plus sollicité au cours de la phase postérieure d'après-crise dans une perspective de prévention des risques, de résilience et de préparation des territoires. Dans ce cadre, son action peut notamment l'amener à couvrir les domaines suivants :

- connaissance des aléas (inondations, mouvements de terrain, séismes, retrait gonflement des argiles, etc.) ;

- surveillance et observation, en lien avec des dispositifs comme Vigicrues ou Candhis ;

- maîtrise de l'urbanisation et réduction de la vulnérabilité ;

- préparation aux situations d'urgence, à travers des exercices de simulation et des guides pratiques ou encore animation des communautés d'acteurs de la gestion de crise ;

- retour d'expérience, pour améliorer les politiques publiques et les outils d'intervention.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Lors d'un déplacement sur le site de la direction territoriale Hauts-de-France à Lille, le rapporteur s'est notamment vu présenter l'appui apporté par l'opérateur aux territoires ayant été touchés par les inondations qui ont affecté le département du Pas-de-Calais durant l'hiver 2023-2024. Après avoir été mobilisé dans la phase d'immédiate après-crise (notamment pour réaliser des diagnostics de stabilité d'ouvrages d'art ou des analyses de risques géotechniques), le Cerema a apporté son appui à l'équipe d'experts placée auprès du préfet délégué à la reconstruction dans le cadre de l'exercice de retour sur expérience puis pour organiser la phase de concertation devant aboutir à la construction d'un plan de résilience territoriale destiné à définir les stratégies d'aménagement du territoire en intégrant les enseignements tirés des phénomènes survenus et des aléas qui en sont à l'origine.

Pour réduire structurellement la vulnérabilité des territoires concernés par ce type d'aléas et dans une perspective d'adaptation aux effets du changement climatique, le Cerema fait notamment porter ses efforts sur les enjeux de reconstruction après la survenance d'une catastrophe naturelle, une reconstruction qui doit rendre le territoire moins vulnérable aux aléas auxquels il est exposé. L'établissement mobilise à cette fin des équipes pluridisciplinaires de relèvement et de reconstruction5(*).

d) Les collectivités ont besoin de l'expertise du Cerema

Alors que l'État a de moins en moins les moyens de soutenir financièrement les collectivités, notamment pour s'assurer qu'elles disposent des moyens d'ingénierie qui leur sont nécessaires, il n'est pas sans intérêt que celles-ci puissent recevoir un appui technique de la part d'un opérateur tel que le Cerema. Autrefois essentiellement consacrées aux services centraux et territoriaux de l'État, la réorientation progressive des activités de l'opérateur vers les collectivités (voir infra) n'est à ce titre pas anodine.

L'appui expert du Cerema est devenu indispensable pour nombre de collectivités, notamment dans la phase amont de la définition d'un projet d'aménagement d'envergure ou encore pour éclairer les décideurs publics locaux sur l'approche et les méthodologies à adopter au moment où ils s'apprêtent à aborder des sujets transversaux complexes tels que la stratégie d'adaptation au changement climatique d'un territoire.

Par ailleurs, le Cerema est de plus en plus sollicité par les collectivités dans une rôle de tiers de confiance, notamment dans leurs relations avec des bureaux d'études privés.

2. L'ingénierie du Cerema est source d'une gestion plus efficiente des finances publiques et de gains socio-économiques

Bien qu'il soit difficile voire impossible d'en estimer l'ampleur, de par leur nature, de nombreuses dimensions de l'activité du Cerema permettent de mieux maîtriser la dépense publique locale comme nationale et sont génératrices de gains socio-économiques.

a) L'activité du Cerema se traduit par une gestion des deniers publics plus économe

Notamment parce que l'expertise et l'expérience accumulée par le Cerema permet aux maîtres d'ouvrages publics de dimensionner au plus juste leurs projets d'infrastructures mais aussi d'optimiser la gestion et l'entretien d'ouvrages, ce qui est un vecteur d'allongement de leur durée de vie, certaines prestations de l'opérateur permettent d'éviter des dépenses publiques. Cependant, ce volume de dépenses publiques évitées, parce qu'elles ne se sont jamais matérialisées, est par définition extrêmement difficile à estimer de façon globale. Il ne peut être perçu que de façon ponctuelle sur des projets concrets.

Des exemples de cette nature peuvent notamment être mis en évidence à travers les prestations de conseil en matière géotechnique délivrées par le Cerema aux maîtres d'ouvrages publics. Certains ont ainsi été présentés au rapporteur au cours de son déplacement sur le site de l'opérateur à Sequedin (Nord).

De par sa profondeur historique, sa taille critique et son périmètre national mais également grâce à ses implantations territoriales, le Cerema a développé un niveau d'expertise et surtout accumulé une expérience avec lesquels la plupart des bureaux d'études privés ne peuvent rivaliser. Sur chaque territoire, les équipes de l'opérateur assurent de façon continue le suivi d'ouvrages, tels que des talus ou des ponts, depuis plusieurs dizaines d'années. Cette expérience du Cerema lui permet de conseiller aux maîtres d'ouvrages publics des dimensionnements d'ouvrages optimisés au regard des aléas alors que des opérateurs privés disposant parfois d'une expérience moins fournie, peuvent avoir tendance, par souci de précaution, à proposer des ouvrages qui pourraient s'avérer surdimensionnés. Lors de phases critiques de projets d'infrastructures, dans la perspective d'éviter des surcoûts, le Cerema peut ainsi être sollicité pour des prestations de conseil par des maîtres d'ouvrages, dans un rôle de tiers de confiance, afin d'expertiser des propositions faites par des bureaux d'études privés.

Le Cerema a notamment présenté au rapporteur l'exemple d'un projet de contournement routier porté par un département pour lequel la prestation de conseil de l'opérateur a permis au maître d'ouvrage de réaliser une économie de 12 millions d'euros.

En mutualisant à l'échelle nationale la mise en oeuvre d'outils exigés par des normes législatives ou réglementaires, l'activité du Cerema permet également d'optimiser l'efficience de la dépense publique. Il en va notamment de l'outil de suivi de l'artificialisation des sols qu'il développe en lien avec la politique du zéro artificialisation nette (ZAN). D'après les éléments communiqués au rapporteur, en moyenne, le coût de cet outil revient pour le Cerema à environ 2 euros pour le territoire d'une commune. Il va de soi que si un tel outil n'était pas mutualisé à l'échelle nationale son coût global cumulé pour les finances publiques en serait largement majoré.

Certaines innovations développées par le Cerema permettent également d'optimiser la gestion des deniers publics. Il en va ainsi de l'outil de conseil numérique « UrbanVitaliz » qui a reçu le prix de l'innovation du salon des maires en 2021. Développé par le Cerema, cet outil gratuit de conseil numérique destiné aux élus est né du constat de l'illisibilité des dispositifs publics d'accompagnement à destination des collectivités en matière de revitalisation des friches. Il aurait permis à de nombreuses collectivités d'éviter le recours à des prestations de conseil dont le coût unitaire est estimé entre 8 000 et 12 000 euros et qui auraient eu pour seule vocation d'aider les élus à se retrouver dans le maquis d'une politique publique illisible. D'après les estimations du Cerema, cet outil aurait permis d'éviter entre 3,7 et 5,6 millions d'euros de dépenses publiques. Cet outil pourrait très vraisemblablement être dupliqué pour de nombreuses politiques publiques et générer ainsi des économies non négligeables.

b) L'activité du Cerema génère des gains socio-économiques difficile à chiffrer

Au-delà de leurs effets sur l'optimisation de la dépense publique, la plupart des prestations du Cerema génèrent également des gains socio-économiques qui mériteraient de faire l'objet d'une estimation afin de mesurer les bénéfices collectifs qui résultent de l'activité de l'opérateur. Compte-tenu du périmètre large des interventions du Cerema et du caractère transversal des dimensions qu'il couvre en matière notamment d'aménagement du territoire et d'adaptation au changement climatique, les gains socio-économiques générés par ses activités bénéficient directement ou indirectement à un grand nombre de secteurs économiques et d'individus.

Essentielles pour le Cerema, ses missions de diffusion de connaissance, de méthodologies et autres bonnes pratiques dans ses divers domaines de compétences, se traduisent également par des gains socio-économiques. Cependant l'évaluation de ces derniers est d'autant plus ardue qu'il apparaît extrêmement complexe, une fois la diffusion réalisée, sous forme de guide, de formations ou d'autres supports de diffusion, d'en suivre l'appropriation par les acteurs auxquelles elle est adressée.

Les gains socio-économiques résultant des activités d'expertise du Cerema peuvent également servir le développement et la souveraineté industrielle nationale, en particulier à travers ses missions normatives, d'homologation et de certification. Le rapporteur a notamment pris conscience de ces enjeux à l'occasion d'une visite d'un laboratoire d'essais du Cerema consacré aux aciers, sur le site de Sequedin (Nord). Si aujourd'hui l'essentiel de l'acier utilisé en France est issu d'une production nationale ou européenne, une évolution des équilibres sur les marchés internationaux pourrait résulter de la politique conduite par l'administration américaine. Une telle évolution ne serait pas sans risque pour les aciéries françaises et européennes. À ce titre, les activités normatives et de certification du Cerema en la matière ne sont pas anodine et emportent des enjeux de souveraineté industrielle.

Ces activités occupent une place importante dans les missions du Cerema. Ainsi, l'établissement est-il aujourd'hui en France le premier prestataire d'audits et d'essais des grands organismes certificateurs du génie civil et des équipements de la route. Il se positionne même désormais pour être reconnu comme organisme certificateur en tant que tel s'agissant de certains produits de construction, tels que les granulats.

Le rapporteur observe que le fait que les gains socio-économiques résultant des activités du Cerema soient si peu valorisés, un phénomène qui s'ajoute à la méconnaissance plus générale, du grand public mais aussi des décideurs politiques, du contenu même de ces activités, expose tout particulièrement l'opérateur aux campagnes d'économies budgétaires mises en oeuvre pour mieux maîtriser la dépense publique (voir infra).

3. Alors que l'adaptation au changement climatique bouleverse les enjeux d'aménagement du territoire, l'ingénierie du Cerema est plus que jamais nécessaire

Alors qu'une nouvelle étude scientifique publiée le 18 juin dernier6(*) confirme qu'au niveau mondial, l'objectif de contenir l'augmentation des températures à 1,5 degré est devenu inatteignable, il ne fait pas de doute que les conséquences du réchauffement climatique vont profondément affecter les modes de vie mais également les façons d'aménager le territoire. Aussi, les enjeux de l'adaptation aux effets des dérèglements climatiques sont-ils devenus absolument déterminants, en premier lieu en ce qui concerne les conceptions et les approches relatives à l'aménagement du territoire.

Pourtant, dans un tel contexte, le rapporteur est frappé et préoccupé par un paradoxe : dans un monde rendu plus complexe par les enjeux d'adaptation au changement climatique et par la rapidité des évolutions techniques et technologiques, la France continue de souffrir d'une pénurie structurelle d'ingénieurs. Un autre paradoxe tient au fait qu'alors que ces enjeux bouleversent les conceptions de l'aménagement du territoire, amenant par conséquent les autorités nationales comme locales à se réinterroger en profondeur sur ces questions, l'intérêt du maintien d'une capacité d'ingénierie publique experte dans ces domaines est parfois remis en cause.

Parce que l'ensemble de ses domaines d'intervention est affecté par les effets des dérèglements climatiques, le Cerema ne pouvait ignorer l'enjeu primordial de l'adaptation des territoires et des infrastructures. Il en a fait le fil rouge de son nouveau projet stratégique, s'affirmant, dans le domaine de l'expertise technique, comme l'établissement de référence en matière d'adaptation des territoires et des infrastructures au changement climatique. Ce fil rouge stratégique irrigue désormais l'essentiel des activités du Cerema, que ce soit pour le compte des services de l'État ou bien des collectivités.

Dans cette perspective, le Cerema développe actuellement une série de programmes et de prestations centrés sur les enjeux d'adaptation. C'est le cas notamment du programme global d'accompagnement baptisé « Territoires adaptés au climat de demain ». Celui-ci a pour objet d'anticiper et de planifier les stratégies territoriales d'adaptation dans la perspective d'une augmentation des températures de 4 degrés d'ici à la fin du siècle. D'autres programmes sont ciblés sur des thématiques spécifiques telles que par exemple l'adaptation des bâtiments ou de la voirie urbaine.

Le Cerema développe également des outils de connaissance, d'anticipation et de gestion de certains risques liés au changement climatique ainsi que de définition des stratégies d'adaptation qu'ils supposent. Il en va ainsi notamment de la problématique du recul du trait de côte pour laquelle l'établissement a acquis une expertise reconnue.

Sur le sujet des infrastructures de transport, le Cerema pilote actuellement, pour le compte de la DGITM, la production d'une étude relative à l'adaptation des réseaux routiers au changement climatique.

En 2021, un rapport inter-inspections produit par le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et l'inspection générale de l'administration (IGA)7(*) saluait le nouveau positionnement stratégique du Cerema sur les thématiques d'adaptation au changement climatique : « le grand mérite de la direction actuelle (...) est d'avoir donné une identité forte au Cerema comme agence climat et territoires de demain ». Cependant, ce même rapport soulignait que cette évolution n'allait pas de soi, supposait d'intégrer de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles expertises et n'était pas anodine pour les personnels de l'établissement : « faire du Cerema une agence de la transition écologique dans les territoires constitue en effet un tournant stratégique dans le domaine de ses compétences ». Le rapport précité soulignait notamment l'enjeu pour le Cerema d'être capable de « renforcer son expertise et sa notoriété sur les domaines émergents sans abandonner le socle de ses compétences de base ». Certaines des organisations syndicales représentatives auditionnées par le rapporteur lui ont également signalé que cette évolution significative du positionnement de l'établissement était exigeante pour ses agents.

4. Il existe un espace pour une relation complémentaire avec les bureaux d'études privés

a) Le Cerema entretien des relations étroites avec les bureaux d'études privés

Au cours de sa mission de contrôle, le rapporteur a constaté les liens qui unissaient les sphères de l'ingénierie publique et de l'ingénierie privée. Loin de constituer deux mondes qui s'ignorent, elles sont reliées par de fortes interactions. Ce constat se vérifie tout particulièrement s'agissant des relations établies entre le Cerema et les fédérations représentant les bureaux d'études privés. Le Cerema a notamment noué des partenariats avec les deux principales fédérations représentant les bureaux d'études privés, à savoir Syntec, pour les gros bureaux d'études, et Cinov, pour les plus petits.

Depuis 2019, une convention-cadre structure le partenariat entre le Cerema et Syntec-ingénierie. Cette convention a été renouvelée en novembre 2023 pour la période 2023-2026. Elle prévoit des actions communes et des collaborations autour d'axes spécifiques, notamment la résilience des infrastructures, le programme national ponts, l'eau, l'adaptation au changement climatique, un projet de jumeau numérique au service des territoires, ou encore la formation. Depuis novembre 2022, le Cerema a également formalisé un partenariat avec Cinov sous la forme d'une convention-cadre d'une durée de trois ans.

Le partenariat entre le Cerema et la

fédération Cinov

qui représente les petits bureaux

d'études privés

Souhaitant renforcer la complémentarité entre les ingénieries publique et privée, la fédération Cinov et le Cerema ont signé une convention-cadre de partenariat, d'une durée de trois ans, le 23 novembre 2022.

Ce partenariat s'articule autour de trois objectifs principaux :

- instaurer des échanges durables entre la fédération Cinov et le Cerema par la mise en place d'une gouvernance structurée (comité de pilotage annuel) ;

- favoriser une meilleure connaissance mutuelle des compétences et capacités respectives, en instaurant des échanges d'informations réguliers entre les personnels du Cerema et les adhérents de la fédération Cinov ;

- identifier des complémentarités techniques sur les différentes thématiques communes et expérimenter des modes de collaboration adaptés.

Ce partenariat couvre plusieurs domaines d'intérêt commun :

- infrastructures et transports ;

- bâtiment ;

- mobilité, environnement et risques ;

- expertise et ingénierie territoriale ;

- mer et littoral.

À l'échelle des territoires, certaines des fédérations régionales de Cinov ont engagé des échanges avec les antennes du Cerema, permettant d'être mieux identifié et de mener des actions de communication conjointes même si la connaissance par le Cerema des expertises représentées au sein de la fédération est encore très incomplète.

Au niveau national, un comité de pilotage de la convention permet de manière régulière d'échanger sur l'avancement des actions permises dans la cadre de la convention et a permis d'instaurer un dialogue ouvert et franc entre les instances dirigeantes du Cerema et de la fédération Cinov.

Source : contribution écrite de la fédération Cinov à la mission de contrôle

Dans le cadre de ces partenariats, le Cerema délivre notamment des formations à destination des bureaux d'études privés dans la perspective d'accompagner leur montée en compétences sur des domaines d'expertise de l'opérateur. D'après le Cerema, l'accompagnement technique et méthodologique qu'il délivre aux acteurs privés dans le cadre de ces actions de formation ou à travers des collaborations opérationnelles, notamment pour le déploiement de programmes nationaux, leur permet de « monter en compétences sur des sujets complexes tels que la transition écologique, la résilience des territoires ou encore la gestion durable des infrastructures »8(*).

Les interactions entre le Cerema et les bureaux d'études privés se caractérisent également par des échanges d'information et le partage de bonnes pratiques. En outre, le Cerema et les bureaux d'études privés collaborent à la production de guides techniques, de chartes ou de documents de référence. Ils répondent également parfois ensemble à des consultations en France comme à l'international, notamment auprès de guichets dédiés à la recherche et à l'innovation. Le Cerema souligne que « ces collaborations renforcent la mutualisation des expertises et permettent de promouvoir une ingénierie française innovante et de qualité »9(*).

Enfin, les allers-retours d'ingénieurs entre les sphères publiques et privées, mutuellement bénéfiques, sont monnaie courante et participent notamment à parfaire l'expérience et la compétence de la filière de l'ingénierie en France.

b) Le marché de l'ingénierie territoriale : un partage équilibré à respecter entre le Cerema et les bureaux d'études privés

La direction actuelle du Cerema a promu un repositionnement et un recentrage de l'activité de l'établissement sur l'expertise de pointe dite de « deuxième niveau » (voir infra) plutôt que sur de l'appui technique opérationnel relevant de l'ingénierie dite de « premier niveau ». Ce repositionnement stratégique doit notamment permettre au Cerema de ne pas concurrencer frontalement les bureaux d'études privés et d'occuper des espaces le plus souvent non couvert par ces acteurs. C'est à tout le moins une revendication affirmée du directeur général du Cerema qui rappelle régulièrement que son établissement n'a pas vocation à se positionner sur des activités qui peuvent être assurées de façon efficace par le secteur privé.

S'agissant du marché de l'ingénierie territoriale à destination des collectivités, le principal champ sur lequel sont susceptibles de se confronter les acteurs publics et privés, la stratégie poursuivie par le Cerema l'amène à intervenir dans la phase amont des projets. L'expertise fine de l'opérateur associée à son expérience tant locale que nationale doit alors lui permettre de conseiller la collectivité pour l'aider à concevoir son projet. Cette phase est parfois qualifiée de pré assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO). Il peut s'agir également d'aider une collectivité à définir la façon d'aborder une question nouvelle et complexe à l'image d'une stratégie territoriale d'adaptation au changement climatique.

Ce positionnement stratégique du Cerema apparaît comme complémentaire avec celui des acteurs privés du secteur. En effet, après l'intervention du Cerema en amont du processus, notamment pour affiner les méthodes, procédures et stratégies du maître d'ouvrage, permettant au projet d'atteindre un premier stade de maturité, des bureaux d'études privés sont mobilisés pour les phases plus opérationnelles de mise en oeuvre.

Dans une contribution écrite adressé au rapporteur spécial, si elle entend rester vigilante, la fédération Cinov salue le nouveau positionnement du Cerema : « nous soutenons les orientations récentes annoncées par la direction du Cerema sur une concentration de l'activité d'ingénierie dans les phases en amont des projets et sur le principe de ne pas entrer en concurrence avec le secteur privé. Néanmoins, nous espérons que ces orientations se concrétisent ».

Dans cette même contribution, Cinov a néanmoins signalé au rapporteur des situations s'apparentant selon elle à de la concurrence déloyale de certains acteurs de l'ingénierie publique au détriment des bureaux d'études privés. Cependant, il semble que les situations relevées par cette fédération professionnelle ne concernent le Cerema que dans des proportions très marginales. Les opérateurs d'ingénierie publique visés par la fédération sont principalement des sociétés d'économies mixtes locales (SEML), des sociétés publiques locales (SPL), des agences locales d'énergie (ALE) ou encore des agences techniques départementales (ATD).

La fédération Cinov ne cache pas cependant son inquiétude quant au nouveau statut de quasi-régie conjointe du Cerema qui lui permet de contracter avec les collectivités adhérentes sans mise en concurrence préalable (voir infra). Sur ce sujet, elle considère que « la coexistence entre une ingénierie publique bénéficiant d'un accès direct aux marchés et une ingénierie privée soumise aux appels d'offres crée un déséquilibre préoccupant »10(*).

c) Un effet d'entraînement de l'ingénierie publique sur le secteur privé

Les relations entre ingénieries publique et privée vont même au-delà d'une simple complémentarité, à certains égards, le marché de l'ingénierie privé dépend de l'existence d'une offre d'ingénierie publique. Cette réalité, qui a notamment été signalée aux rapporteurs par les fédérations représentatives des bureaux d'études privés, est particulièrement perceptible s'agissant des activités du Cerema.

Sans l'appui apporté par le Cerema aux collectivités dans la définition de certains de leurs projets, nombre d'entre eux ne verraient jamais le jour, ce qui constituerait une perte d'activité sèche pour le marché de l'ingénierie privé, très largement mobilisé dans leur mise en oeuvre opérationnelle. Dans sa contribution à la mission de contrôle, la fédération Cinov souligne l'importance de cet effet d'entraînement pour les bureaux privés généré par l'activité de l'opérateur : « le Cerema joue un rôle de tiers de confiance qui irrigue directement le marché privé de l'ingénierie. En fixant les référentiels techniques, en sécurisant les données de base et en cadrant les premières études, il réduit les incertitudes juridiques et méthodologiques qui freinent les investissements publics. Les bureaux d'études peuvent alors intervenir plus vite et sur des cahiers des charges clairement stabilisés ».

Au-delà même des prestations de conseil délivrées aux collectivités par l'établissement, la mise à disposition gratuite de guides méthodologiques d'aide à la décision permet également l'émergence de projets locaux qui alimentent le chiffre d'affaires du secteur : « le Cerema aide les collectivités à formaliser leurs besoins en matière de sobriété foncière, de mobilité ou de gestion des risques, puis ouvre ses bases de données et ses outils d'aide à la décision. Cette ingénierie publique gratuite ou mutualisée sécurise la phase programmative et crée un « pipeline » de projets solvables qui échoit ensuite naturellement aux bureaux d'études privés via les marchés publics »11(*).

Les fédérations représentatives des bureaux d'études privés ont également souligné auprès du rapporteur le rôle indispensable d'un opérateur comme le Cerema pour amorcer de grands programmes nationaux d'ingénierie qui stimulent ensuite largement l'activité du secteur.

À cet égard, l'organisation de la première phase du programme « ponts » est souvent présentée comme un modèle de complémentarité entre ingénieries publique et privée.

Dans un premier temps, le Cerema a commencé par définir le cadre général et la méthodologie du recensement et du diagnostic des ouvrages d'art. Dans un deuxième temps, des bureaux d'études privés sont intervenus sur place pour réaliser les diagnostics selon les règles fixées par l'opérateur qui a réalisé des contrôles pour s'assurer de la qualité des prestations réalisées. Dans un troisième temps, les diagnostics ont donné lieu à des marchés de travaux qui ont également alimenté le secteur privé.

Dans sa contribution à la mission de contrôle, la fédération Cinov a mis en exergue la relation complémentaire entre ingénieries publique et privée observée dans le cadre de ce programme : « après avoir élaboré la méthodologie de recensement des ouvrages et mobilisé les financements, le Cerema sous-traite les visites de terrain aux bureaux d'études, leur apportant ainsi un marché immédiatement opérationnel et normalisé. Les milliers de diagnostics produits servent ensuite de base aux contrats de maîtrise d'oeuvre, générant un effet de levier mesurable sur la commande privée ».

Lors de son audition, le président de la fédération Syntec-ingénierie a quant à lui affirmé au rapporteur que « sans le Cerema il n'y aurait pas eu de programme ponts ».

Les acteurs privés attendent un « effet de lancement » similaire de l'intervention du Cerema dans le cadre de la reconstruction de Mayotte suite au passage du cyclone Chido : « l'État a confié au Cerema la définition du schéma de reconstruction et la coordination des diagnostics post catastrophe. Les cabinets locaux et nationaux sont appelés dans un second temps pour la maîtrise d'oeuvre et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, sur la base de normes et de priorités hiérarchisées par le Cerema ».

La fédération Cinov synthétise ainsi les relations de complémentarité entre le Cerema et l'activité des bureaux d'études privés : « en définitive, l'utilité du Cerema pour la filière privée se mesure autant par l'effet de volume (des marchés supplémentaires, massifiés et finançables) que par l'effet de qualité : référentiels homogènes, données de confiance, innovations éprouvées, autant d'éléments qui abaissent les coûts de transaction et stimulent la concurrence au bénéfice des territoires ».

B. UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU CEREMA CONCENTRÉ SUR L'EXPERTISE DE HAUT NIVEAU

1. Quatre grandes missions recouvrant six domaines d'expertise

Établissement national de référence pour l'expertise technique relative à l'aménagement du territoire et aux infrastructures, le Cerema intervient dans les six domaines d'activités suivants :

- expertise et ingénierie territoriale ;

- bâtiment ;

- mobilités ;

- infrastructures de transport ;

- environnement et risques ;

- mer et littoral.

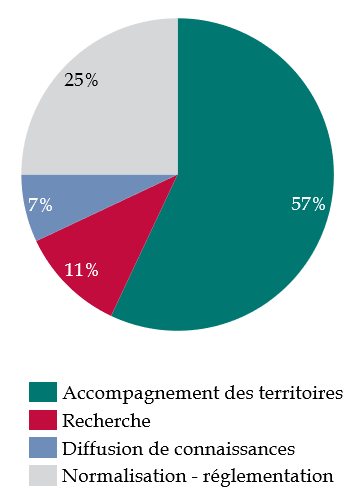

Sur le périmètre que recouvre ces six domaines d'expertise, le Cerema exerce quatre grandes missions :

- la production et la diffusion de référentiels techniques, de guides méthodologiques d'appui à la décision publique ou d'évaluation des politiques publiques ainsi que la contribution aux activités de mise à jour de la doctrine technique, de normalisation et de certification12(*) ;

- l'accompagnement des territoires face aux risques et aux défis climatiques à travers des prestations d'expertise technique, innovante et pluridisciplinaire destinées tant aux services déconcentrés de l'État qu'aux collectivités ;

- la capitalisation, la valorisation et la diffusion de connaissances13(*) tout particulièrement en matière d'aménagement du territoire, de mobilité et de transition écologique14(*) ;

- la conduite d'activités de recherches15(*) et d'innovation.

Le volume d'activité du Cerema reste encore aujourd'hui concentré sur ses domaines de compétences historiques, en particulier les infrastructures de transport et la mobilité pour plus de 50 %, même si des problématiques plus émergentes se développent de façon dynamique, à l'image de l'environnement et des risques.

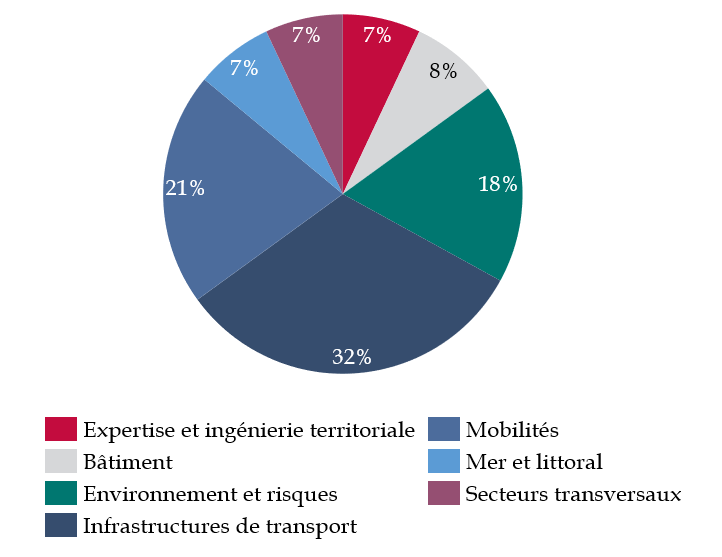

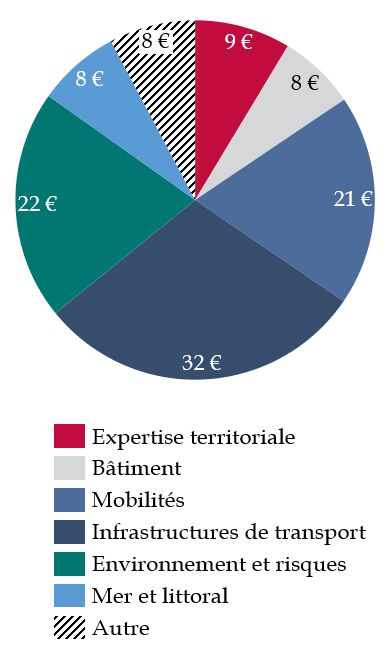

Répartition de l'activité du Cerema entre ses domaines d'expertise en 2024

Source : commission des finances, d'après le projet stratégique 2025-2028 du Cerema

2. Une stratégie de recentrage sur l'expertise de « deuxième niveau »

Le Cerema poursuit depuis plusieurs années une clarification de son positionnement stratégique. Cette évolution a pris une dimension plus substantielle dans le cadre de la réforme structurelle qu'a conduit l'établissement à partir de 2019 et dans un contexte de réduction sensible de ses moyens humains et financiers. Plus largement, cette évolution stratégique s'inscrit également dans l'historique de la transformation de l'offre d'ingénierie territoriale publique depuis les lois de décentralisation.