ÉTUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

NOR : INTD2522911L/Bleue-1

28 octobre 2025

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 10

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION 12

TITRE IER - LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE 17

Article 1er - Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité 17

TITRE II - LES PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES 24

CHAPITRE IER - LA CRÉATION DE SERVICES DE POLICE MUNICIPALE À COMPÉTENCE JUDICIAIRE ÉLARGIE 24

Article 2 - Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés 24

Article 3 - Extension du domaine des relevés d'identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres 47

CHAPITRE II - LE RAPPROCHEMENT DES COMPÉTENCES DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES 56

Article 4 - Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres 56

CHAPITRE III - MESURES DE DE COORDINATION AVEC LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 79

Article 5 - Habilitation du Gouvernement à opérer par ordonnance les coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale 79

TITRE III - LES NOUVEAUX MOYENS D'ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES 83

Article 6 - Autoriser les caméras aéroportées pour les services de la police municipale 83

Article 7 - Etoffement de l'équipement des gardes champêtres 97

Article 8 - Permettre l'utilisation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) 114

Article 9 - Possibilité de financement par les régions de l'équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection 123

TITRE IV - LA FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES 128

Article 10 - Permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres 128

Article 11 - Formation et dispense de formation des policiers municipaux 136

Article 12 - Renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux 146

TITRE V - MUTUALISATION ET COORDINATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES 154

Article 13 - Elargissement du recours aux assistants temporaires de police municipale et alignement du régime de mutualisation événement exceptionnel/catastrophe 154

Article 14 - Renforcement des dispositifs de mutualisation et de coordination applicables aux policiers municipaux et gardes champêtres 163

TITRE VI - CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES 178

Article 15 - Harmonisation et clarification des dispositions sur l'agrément et la prestation de serment des agents de police municipale et création d'un agrément préfectoral pour les gardes champêtres 178

Article 16 - Création de la faculté de contrôler le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans le cadre de ses activités de formation des fonctionnaires de police municipale 193

Article 17 - Étendre aux gardes champêtres le code de déontologie des agents de police municipale 200

Article 18 - Étendre la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à la thématique des gardes champêtres 206

TITRE VII - DISPOSITIONS D'ADAPTATION DANS LES OUTRE-MER 212

Article 19 - Dispositions d'adaptation dans les outre-mer 212

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ainsi que l'ont mis en lumière les violences urbaines de l'été 2023, ou encore récemment l'attaque du 22 février 2025 à Mulhouse, les polices municipales jouent un rôle déterminant dans la sécurité au quotidien de nos concitoyens, en complémentarité avec les forces de sécurité intérieure.

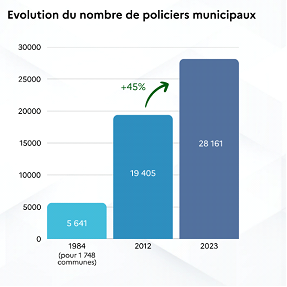

Or, alors que la place des polices municipales, au sein du continuum de sécurité, n'a cessé de s'affirmer au cours des dernières décennies, en atteste la croissance continue du nombre de policiers municipaux, qui a augmenté entre 2012 et 2023 de 45 %, pour atteindre aujourd'hui plus de 28 000 agents, et que, dans le même temps, les formes de délinquance et d'incivilité auxquelles elles font face, souvent en première ligne, n'ont cessé d'évoluer, aucune loi majeure spécifiquement dédiée aux polices municipales n'est intervenue depuis la loi fondatrice n° 99-291 du 15 avril 1999, dite loi « Chevènement ».

Certes, des évolutions législatives et réglementaires ponctuelles sont intervenues et ont permis de :

- renforcer certaines de leurs compétences : que ce soit en matière de lutte contre l'insécurité routière1(*), de protection des personnes contre les chiens dangereux2(*), de sécurité dans les transports3(*), de la lutte contre les dépôts de déchets4(*), au travers de l'élargissement de la liste des infractions que les agents de polices municipales peuvent relever5(*), ou, à compter de 20176(*), dans un contexte de menace terroriste élevée, pour la sécurisation des périmètres de protection de certains événements d'abord limités aux manifestations récréatives, sportives et culturelles rassemblant plus de 300 personnes7(*), possibilité élargie en 2021, au-delà de tout seuil8(*) ; de même en matière de vidéoprotection, avec la possibilité, depuis 20219(*), pour les policiers municipaux d'accéder aux images issues des commerces situés dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol10(*) ;

- adapter certains de leurs équipements : en 201611(*), une expérimentation des caméras piétons pour les policiers municipaux a ainsi été lancée avant d'entrer dans le droit commun en 201812(*). Les gardes champêtres ont fait l'objet d'une expérimentation semblable en 202113(*). Les policiers municipaux sont aussi désormais autorisés à utiliser des équipements permettant d'immobiliser les véhicules14(*) et leurs services peuvent constituer des brigades cynophiles15(*). Une disposition visant à autoriser le recours à des drones aux policiers municipaux a toutefois été censurée à deux reprises par le Conseil constitutionnel, en 202116(*) et en 202217(*). La carte professionnelle, les tenues, les équipements et les véhicules des gardes champêtres sont par ailleurs désormais encadrés18(*) ;

- faciliter les possibilités de mutualisation : dès 2002, a été introduite19(*) la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de recruter et d'équiper des agents de police municipale, en 200720(*) la possibilité de procéder à une mutualisation par voie de convention et, en 202121(*), la possibilité de recourir à un syndicat de communes.

En dépit de ces évolutions indéniables et continues, certains freins juridiques et techniques persistent et entravent les polices municipales dans leur capacité à agir toujours plus efficacement, au service de la tranquillité publique, dans un rapport de proximité avec les citoyens.

En effet, outre la question de l'accès à certains types d'équipements, comme la vidéo-verbalisation ou le recours à des drones sous l'autorité du préfet, demeure la question du possible élargissement des prérogatives des policiers municipaux à des délits du quotidien clairement circonscrits, comme par exemple le défaut d'assurance22(*), la conduite sans permis23(*), ou l'occupation illicite de hall d'immeuble24(*), auxquels les polices municipales sont régulièrement confrontées et qui constituent une partie du terreau de l'insécurité au quotidien. Réclamé par un certain nombre d'élus, voté à deux reprises par le législateur, cet élargissement s'est heurté à deux reprises (201125(*), 202126(*)) à la censure du Conseil constitutionnel. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure conférait ainsi la qualité d'agent de police judiciaire aux agents du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, lorsque la convention de coordination en disposait ainsi27(*). La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés conférait à titre expérimental la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de police municipale. Les deux textes de loi ont été censurés en ce qu'ils méconnaissaient l'article 66 de la Constitution, qui prévoit que l'exercice de la police judiciaire doit se faire sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire. Pour autant, dans sa décision du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a précisé les critères à remplir pour permettre une telle évolution.

C'est partant de ce constat, porté par de nombreux élus et inscrit dans plusieurs rapports parlementaires28(*), de la nécessité de lever certains freins juridiques et techniques et à nouveau mis en exergue à l'occasion des violences urbaines de l'été 2023, qu'une concertation, intitulée « Beauvau des Polices municipales », a été engagée, dans la lignée du discours de la Sorbonne de la Première ministre, Élisabeth Borne, en avril 2024, sous l'égide du ministre de l'intérieur, en lien étroit avec le garde des sceaux, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, d'une part, et d'élus et de représentants de l'association des maires de France, d'autre part.

Poursuivie par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau et le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, François-Noël Buffet, cette concertation a donné lieu à de nombreux échanges, notamment avec les associations d'élus.

Plusieurs ateliers de travail ont été organisés à Lyon29(*), Metz30(*), Meaux31(*) et Le Havre32(*), associant l'État, des parlementaires, des corps de contrôle, des élus et association d'élus, ainsi que des organisations syndicales de polices municipales. S'en sont suivies de nombreuses rencontres bilatérales avec les associations d'élus, les organisations syndicales et le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Les travaux se sont articulés autour des mots d'ordre suivants :

- les polices municipales et les gardes champêtres sont et doivent rester une police de proximité, au service de la tranquillité publique et n'ont pas vocation à se substituer aux forces de sécurité intérieure, avec qui ils doivent agir en parfaite complémentarité et en étroite collaboration, comme plus généralement avec l'ensemble des acteurs du continuum de sécurité. Ce principe doit être consacré par la loi ;

- il revient aux maires qui emploient les polices municipales et les gardes champêtres de définir leur doctrine d'intervention33(*), dans le respect du cadre fixé par la loi et le règlement. La libre administration des collectivités territoriales a ainsi été au centre des réflexions conduites et un élément structurant des évolutions proposées par le présent projet de loi ;

- il est nécessaire de permettre aux maires qui le souhaiteraient de doter leurs policiers municipaux de prérogatives judiciaires élargies à des délits du quotidien strictement circonscrits, en les confortant dans leur rôle de police de proximité et de renforcer la capacité à agir sur le terrain des policiers municipaux et des gardes champêtres ;

- toute prérogative supplémentaire appelle des responsabilités et des modalités de contrôle accrues, notamment par l'autorité judiciaire ;

- les gardes-champêtres sont des acteurs essentiels de la sécurité dans les territoires ruraux, le rôle doit être reconnu, au même titre que celui des polices municipales. Les textes doivent être ajustés pour faire converger, lorsque cela apparaît nécessaire et pertinent, les dispositions relatives aux polices municipales et aux gardes-champêtres, des possibilités de mise en commun entre service de police municipale et gardes champêtres doivent également être proposées ;

- une attention particulière doit être portée aux évolutions souhaitables dans les Outre-mer.

En réponse à ces orientations et fidèle aux trois grands piliers consacrés par la loi « Chevènement » (1. les polices municipales ont vocation à travailler en complémentarité des forces de sécurité de l'État, 2. elles doivent disposer de moyens adaptés aux missions qui sont les leurs, et 3. faire l'objet d'un contrôle adéquat34(*)), le présent projet de loi, qui vise ainsi à compléter le droit, tel qu'il découle principalement de la loi de 1999 et au regard des évolutions précédemment rappelées, entend ouvrir la possibilité aux communes qui le souhaitent, dans des conditions permettant de satisfaire aux exigences posées par le juge constitutionnel, que leurs agents disposent de prérogatives judiciaires élargies.

Pour autant, ces prérogatives élargies ne sont qu'un des aspects de la réforme que le Gouvernement entend mener. Il est par exemple prévu d'autoriser les communes à recourir à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation aux fins de faciliter la vidéo-verbalisation, de supprimer l'obligation de commissionnement par le maire qui pèse sur les agents avant qu'ils ne puissent relever les infractions à la police de l'urbanisme35(*).

Par ailleurs, ainsi qu'a permis de l'établir le cycle de concertation du Beauvau des polices municipales, les employeurs territoriaux sont fortement préoccupés par la formation initiale des agents de police municipale, et les délais avant leur mise à l'emploi. Les dispositions du présent projet de loi visent dès lors à aligner le régime des policiers municipaux et des gardes champêtres sur le droit commun de la fonction publique territoriale, en proposant des dispenses au regard des acquis de l'expérience, qui pourront être décidées par le CNFPT.

Complété par des modifications réglementaires pour notamment rendre le CNFPT autonome quant à la formation à l'armement - en lui permettant d'acquérir et de stocker des armes dans ses nouveaux centres de formation -, le projet de loi doit également permettre une accélération des formations. Une circulaire viendra parallèlement refondre le processus d'instruction par les préfectures des demandes d'agrément et d'autorisation de port d'arme. Ce train de mesures sera vraisemblablement de nature à permettre une mise à l'emploi plus rapide sur la voie publique des agents recrutés par les collectivités.

A plus long terme, pour simplifier les démarches des collectivités et des agents, tout en fiabilisant le contrôle par l'État, un projet de transformation numérique est prévu, pour dématérialiser les différents processus, fluidifier les échanges entre les différentes parties - dans le format actuel, la rédaction des conventions de coordination peut être particulièrement longue - et offrir une réponse globale au sujet de la consultation des fichiers de police.

Le projet de loi vise par ailleurs à faciliter les mutualisations entre communes, à la fois de policiers municipaux mais également de policiers municipaux et de gardes champêtre.

Il sera complété de différentes mesures réglementaires visant notamment à renforcer les dispositifs de reconnaissance du rôle des polices municipales et des gardes-champêtres au service du continuum de sécurité.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

|

Article |

Objet de l'article |

Consultations obligatoires |

Consultations facultatives |

|

1er |

Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

2 |

Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR) |

Sans objet. |

|

3 |

Extension du domaine des relevés d'identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

4 |

Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

5 |

Habilitation du Gouvernement à opérer par ordonnance les coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale |

Sans objet. |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

|

6 |

Autoriser les caméras aéroportées pour les services de police municipale |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |

Sans objet. |

|

7 |

Etoffement de l'équipement des gardes champêtres |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |

Sans objet. |

|

8 |

Permettre l'utilisation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Groupe interministériel permanent de la sécurité routière (GIPSR) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) |

Sans objet. |

|

9 |

Possibilité de financement par les régions de l'équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

10 |

Permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |

Sans objet. |

|

11 |

Formation et dispense de formation des policiers municipaux |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |

Sans objet. |

|

12 |

Renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux. |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |

Sans objet. |

|

13 |

Elargissement du recours aux assistants temporaires de police municipale et alignement du régime de mutualisation événement exceptionnel/catastrophe |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

14 |

Renforcement des dispositifs de mutualisation et de coordination applicables aux policiers municipaux et gardes champêtres |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Conseil supérieur de la fonction publique (CSFPT) |

Sans objet. |

|

15 |

Harmonisation et clarification des dispositions sur l'agrément et la prestation de serment des agents de police municipale et création d'un agrément préfectoral pour les gardes champêtres |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

16 |

Création de la faculté de contrôler le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans le cadre de ses activités de formation des fonctionnaires de police municipale |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

17 |

Étendre aux gardes champêtres le code de déontologie des agents de police municipale |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

18 |

Étendre la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à la thématique des gardes champêtres |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) |

Sans objet. |

|

19 |

Dispositions d'adaptation dans les outre-mer |

Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) Congrès de Nouvelle-Calédonie |

Sans objet. |

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION

|

Article |

Objet de l'article |

Textes d'application |

Administration compétente |

|

1er |

Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité |

Néant. |

Sans objet. |

|

2 |

Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés |

Décrets en Conseil d'Etat Décret simple Arrêtés |

Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Ministère de la justice Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) |

|

3 |

Extension du domaine des relevés d'identité réalisés par les agents de police municipale et les gardes champêtres |

Sans objet. |

Sans objet. |

|

4 |

Octroi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et gardes champêtres |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'Intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) |

|

5 |

Habilitation du Gouvernement à opérer par ordonnance les coordinations nécessaires avec la future ordonnance de réécriture du code de procédure pénale |

Ordonnance |

Ministère de la Justice Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) |

|

6 |

Autoriser les caméras aéroportées pour les services de police municipale |

Arrêtés |

Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) |

|

7 |

Etoffement de l'équipement des gardes champêtres |

Décrets en Conseil d'Etat |

Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) |

|

8 |

Permettre l'utilisation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) |

Néant. |

Sans objet. |

|

9 |

Possibilité de financement par les régions de l'équipement des polices municipales ou des systèmes de vidéoprotection |

Néant. |

Sans objet. |

|

10 |

Permettre au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de recruter des fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres |

Décrets en Conseil d'Etat |

Ministère de l'intérieur Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |

|

11 |

Formation et dispense de formation des policiers municipaux |

Décrets en Conseil d'Etat |

Ministère de l'intérieur Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |

|

12 |

Renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligner sur le dispositif rénové des policiers municipaux. |

Décrets en Conseil d'Etat |

Ministère de l'intérieur Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |

|

13 |

Elargissement du recours aux assistants temporaires de police municipale et alignement du régime de mutualisation événement exceptionnel/catastrophe |

Néant. |

Sans objet. |

|

14 |

Renforcement des dispositifs de mutualisation et de coordination applicables aux policiers municipaux et gardes champêtres |

Néant. |

Sans objet. |

|

15 |

Harmonisation et clarification des dispositions sur l'agrément et la prestation de serment des agents de police municipale et création d'un agrément préfectoral pour les gardes champêtres |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) Ministère de la justice Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) |

|

16 |

Création de la faculté de contrôler le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans le cadre de ses activités de formation des fonctionnaires de police municipale |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation Direction générale des collectivités locales (DGCL) |

|

17 |

Étendre aux gardes champêtres le code de déontologie des agents de police municipale |

Néant. |

Sans objet. |

|

18 |

Étendre la compétence de la commission consultative des polices municipales (CCPM) à la thématique des gardes champêtres |

Décret en Conseil d'Etat |

Ministère de l'intérieur Direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) |

|

19 |

Dispositions d'adaptation dans les outre-mer |

Néant. |

Sans objet. |

TABLEAU D'INDICATEURS

|

Indicateur |

Objectif et modalités de l'indicateur |

Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) |

Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) |

Identification et objectif des dispositions concernées |

|

Nombre de communes ou intercommunalités ayant opté pour l'octroi de compétences judiciaires élargies |

Cet indicateur vise à mesurer l'impact de l'octroi d'une possibilité pour les communes et les intercommunalités de disposer d'un service de police municipale à compétences judiciaires élargies et à évaluer la manière dont les communes et les intercommunalités se sont emparés de cette option. |

Augmentation |

Annuel |

Article 2 Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés Nouvel article L. 512-8 du code de la sécurité intérieure |

|

Nombre d'agents de police municipale disposant de prérogatives de polices judiciaires élargies en détaillant le nombre de personnes ayant des fonctions d'encadrement mentionnés au nouvel article L. 512-9 du CSI |

Cet indicateur vise à mesurer l'impact de l'octroi de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux agents de police municipale. |

Hausse en % du nombre d'agents disposant des nouvelles prérogatives |

Annuel |

Article 2 Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés Nouveaux articles L. 512-8 et L. 512-9 du code de la sécurité intérieure |

|

Nombre d'amendes forfaitaires délictuelles émises par les agents de police municipale |

Cet indicateur vise à mesurer l'utilisation par les services de police municipale à compétences élargies de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle pour verbaliser les délits pour lesquels ils sont compétents (nouvel article L. 512-15 du CSI). |

Augmentation |

Annuel |

Article 2 Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés Nouvel article L. 512-15 du code de la sécurité intérieure |

|

Nombre de communes ayant recouru à l'expérimentation |

Rapport d'évaluation remis par la commune ayant recouru à l'expérimentation au Gouvernement |

5 ans à compter de la promulgation de la loi (soit 2031) |

Article 6 Autoriser, à titre expérimental, les caméras aéroportées pour les services de police municipale |

TITRE IER - LE RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE

Article 1er - Réaffirmer le rôle des agents de police municipale et des gardes champêtres dans le continuum de sécurité

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Les missions des agents de police municipale et des gardes champêtres sont actuellement prévues par le code de la sécurité intérieure (CSI), auquel renvoient les articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au rôle du maire en matière de prévention de la délinquance et de police municipale.

Ainsi, le titre Ier du livre V du CSI, auquel renvoie l' article L. 2212-5 du CGCT, définit les missions confiées aux agents de police municipale. L' article L. 511-1 du CSI prévoit notamment que « sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».

De même, les missions des gardes champêtres sont prévues au titre II du livre V du CSI, auquel renvoie l' article L. 2213-17 du CGCT. L' article L. 521-1 du CSI dispose ainsi que « les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale ».

En outre, la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du CSI prévoit les conditions dans lesquelles est conclue une convention permettant de coordonner les interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat (police et gendarmerie nationales).

Toutefois, en-dehors de ces conventions, aucune disposition n'indique explicitement comment se coordonnent l'exercice des missions de maintien de la tranquillité publique des forces de sécurité locales et nationales dans le cadre plus général d'une politique de sécurité et de prévention de la délinquance cohérente36(*).

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Il appartient au législateur d'assurer, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public (voir CC, 28 juillet 1989, Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, n°89-261 DC), précisé par la jurisprudence constitutionnelle comprenant notamment la sécurité des personnes et des biens et la prévention des atteintes à l'intégrité physique des personnes, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la fraude, ou bien la prévention des actes terroristes et de la récidive.

En outre, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales " s'administrent librement par des conseils élus " et bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement "dans les conditions prévues par la loi ".

L'article 34 de la Constitution dispose quant à lui que la loi détermine les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources »

Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités et le livre V du code de la sécurité intérieure s'inscrivent dans ce cadre pour définir, d'une part, les compétences du maire en matière de police municipale et d'autre part, les conditions d'exercice des polices municipales.

Or, aucune disposition ni ne mentionne explicitement que les polices municipales sont placées, en dehors de l'exercice des compétences judiciaires, sous l'autorité du maire, ni ne définit le cadre général de leur intervention.

Compte tenu des dispositions législatives récentes relatives aux attributions de la police municipale et des gardes champêtres, et la montée en compétence de ces forces dont le présent projet de loi constitue la dernière incarnation, la définition dans la loi du cadre dans lequel elles exercent leurs missions est une évolution attendue.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

La disposition envisagée ne se heurte à aucune règle conventionnelle.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Le rapport publié par la Cour des comptes en octobre 2020 identifiait trois modes d'organisation concernant l'organisation des polices locales ou municipales en Europe et leur place par rapport à celles des autres forces de la sécurité intérieure :

- Pays ne disposant pas de polices municipales : Pays-Bas et Royaume-Uni ;

- Pays dans lesquels les polices municipales ou locales assument un rôle prépondérant dans la gestion de la sécurité publique : Allemagne et Belgique ;

- Les pays dans lesquels les polices municipales ne jouent qu'un rôle complémentaire dans la sécurité intérieure, au côté de polices nationales : Italie, Espagne.

Par l'organisation de ses forces de sécurité intérieure, la France est considérée comme appartenant au troisième groupe.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Les polices municipales et les gardes champêtres jouent un rôle actif dans le maintien de la tranquillité publique, en complément des forces de police et de gendarmerie nationales.

Toutefois, aucune disposition n'indique explicitement comment s'inscrit, dans le cadre plus général d'une politique de sécurité et de prévention de la délinquance cohérente et coordonnée, l'exercice des missions de maintien de la tranquillité publique, prenant en compte l'ensemble des forces de sécurité.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le présent article a pour objectif de prévoir dans la loi le rôle de proximité des polices municipales qui, sous l'autorité du maire, contribuent au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité publiques, ainsi qu'au continuum de sécurité37(*) dans le cadre d'une action coordonnée avec les forces de sécurité de l'Etat.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Une option aurait pu consister à considérer que les dispositions actuelles permettent d'ores et déjà aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d'exercer leur mission de maintien de la tranquillité publique, sous l'autorité du maire et de manière coordonnée avec les forces de sécurité de l'Etat.

Toutefois, cette option présente l'inconvénient d'être peu lisible et de ne pas affirmer le rôle primordial des polices municipales dans le quotidien des populations, en tant que composante de la police de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques ainsi que de la politique de prévention de la délinquance, en lien avec les forces de sécurité de l'Etat.

3.2. DISPOSITIF RETENU

La présente disposition prévoit de rétabli un article L. 2211-2 du CGCT consacrant le rôle des polices municipales dans le continuum de sécurité, en posant les principes suivants :

- les agents de polices municipale et les gardes champêtres concourent, sous l'autorité du maire, à la police de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques et à la politique de prévention de la délinquance dans le cadre de leurs missions fixées au livre V du code de la sécurité intérieure ;

- ils peuvent en outre participer aux actions de prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l'Etat.

Cette mesure va dans le sens des conclusions de la mission d'information sur les polices municipales de la commission des lois du Sénat publiée en mai 2025, qui posaient deux principes directeurs pour l'action des polices municipales :

- La préservation de la pleine autorité du maire sur l'action des polices municipales. Pour que les policiers municipaux puissent se voir accorder des prérogatives judiciaires supplémentaires, il est nécessaire de les placer sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire. Le présent article réaffirme que les polices municipales demeurent sous l'autorité du maire, à l'image de ce qui existe du côté des forces de sécurité de l'Etat, avec une autorité administrative, le préfet qui est responsable des missions de sécurité, sans préjudice de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire dès lors qu'elles font usage de leurs prérogatives de police judiciaire ;

- La préservation d'un champ de missions centré sur la tranquillité publique et la sécurité du quotidien, s'inscrivant en complémentarité avec l'action des forces de sécurité intérieure.

La présente disposition réaffirme en effet qu'il ne saurait y avoir de substitution, mais bien une complémentarité, l'État restant garant de la sécurité publique sur le territoire, quels que puissent être les choix politiques locaux.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

Le présent article rétabli l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Le présent article n'est contraire à aucun texte international ou européen.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3. Impacts budgétaires

Sans objet.

4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le présent article n'engendre ni coût, ni charge de travail supplémentaire en tant que tel sur les collectivités territoriales.

Il confirme que les polices municipales demeurent sous l'autorité du maire, sans préjudice de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire dès lors qu'elles font usages de leurs prérogatives de police judiciaire.

Ce fonctionnement correspond à celui des forces de sécurité intérieure, le préfet, autorité administrative, étant responsable des missions de sécurité, sans préjudice là encore de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire dès lors que les forces de sécurité intérieure de l'Etat font usage de leurs prérogatives de police judiciaire.

4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Sans objet.

4.5. IMPACTS SOCIAUX

4.5.1. Impacts sur la société

Le présent article vise une meilleure coordination dans le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que dans la politique de prévention. S'inscrivant en écho avec les compétences renforcées des services de police municipale et les gardes-champêtres prévues dans le présent projet de loi, cet article contribuera à la lisibilité de l'action de tous les acteurs par les usagers.

4.5.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

4.5.3. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.5.4. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.5.5. Impacts sur les professions réglementées

Sans objet.

4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS

Le présent article vise une meilleure coordination dans le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que dans la politique de prévention.

4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) a été saisi pour avis, à titre obligatoire, en application de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis favorable en date du 2 octobre 2025.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Le présent article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française.

5.2.2. Application dans l'espace

Le présent article s'applique à l'ensemble du territoire hexagonal.

Il s'applique pour les communes dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'applique également dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

En l'absence de mention expresse d'extension, il ne s'applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il ne s'applique pas non plus dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les TAAF, en l'absence de communes et donc de police municipale dans ces collectivités.

5.2.3. Textes d'application

Le présent article ne nécessite pas de texte réglementaire d'application.

TITRE II - LES PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES

CHAPITRE IER - LA CRÉATION DE SERVICES DE POLICE MUNICIPALE À COMPÉTENCE JUDICIAIRE ÉLARGIE

Article 2 - Étendre les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres afin de leur permettre de constater certains délits limitativement énumérés

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Chaque commune peut choisir de créer ou non un service de police municipale ( art L. 511-1, 1er alinéa, du code de la sécurité intérieure). Le nombre de collectivités optant pour cette possibilité a doublé en quarante ans, passant de 1 748 en 1984 à 3 812 en 202338(*). Les services de police municipale se sont également étoffés, le nombre d'agents de police municipale a ainsi été multiplié par 5, passant de 5 641 agents en 1984 à 28 161 en 202339(*).

Les services de police municipale ne constituent pas un ensemble homogène et répondent à des réalités très différentes. Ainsi, si près de la moitié des services de police municipale sont composés de moins de trois agents de police municipale, plusieurs de ces services regroupent plus d'une centaine d'agents40(*). En fonction du nombre d'agents, les services de police municipale disposent de modalités de fonctionnement et de missions très différentes.

En outre, chaque maire fixe, dans les limites de la loi, la doctrine d'emploi de sa police municipale41(*). Dès lors, les missions et les moyens attribués à chaque police municipale sont très variables sur le territoire.

La loi fixe un socle de compétences attribuées aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, qui les exercent dans les limites territoriales de la commune qui les emploie. Ces prérogatives relèvent de la police administrative ou de la police judiciaire.

Les missions de police judiciaire des agents de police municipale

Les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale sont principalement définies par le code de procédure pénale et le code de la sécurité intérieure.

Conformément au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale (CPP), les agents de police municipale ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA). A ce titre, ils ont pour missions :

- De seconder dans l'exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire (OPJ) ;

- De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques, notamment au maire, et à tout OPJ territorialement compétent, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

- De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.

Les prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale consistent essentiellement à constater des contraventions.

Les agents de police municipale sont ainsi compétents pour constater, par procès-verbal :

- les contraventions aux arrêtés de police du maire42(*) ;

- les contraventions aux dispositions du livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat43(*), telles que la divagation d'animaux dangereux ou l'abandon d'ordure, de déchets, de matériaux et autres objets, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes44(*) ;

- les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat45(*) ;

- les infractions à la police de la conservation du domaine public routier 46(*);

- l'infraction d'outrage sexiste et sexuel lorsqu'elle constitue une contravention ou lorsqu'elle constitue le délit prévu à l'article 222-33-1-1 du code pénal47(*) ;

- les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports en matière de transport collectif de voyageurs48(*) ;

- les infractions forestières, conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier ;

- certaines infractions au code de l'environnement49(*) ;

- les infractions à la législation sur les chiens dangereux 50(*);

- Les infractions de vente de protoxyde d'azote prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique51(*).

Les agents de police municipale sont également compétents pour constater, par rapport, le délit d'occupation illicite des halls d'immeuble prévu par l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure.

En application de l'article 78-6 du CPP, les agents de police municipale sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux de constatation des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorise à constater, ainsi que des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative spécifique.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police municipale peuvent également recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

L'alinéa 2 de l'article 21-2 du CPP précise que les agents de police municipale « adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République ».

Enfin, dès lors que la procédure d'amende forfaitaire, prévue aux articles 529 et suivants du CPP, est applicable aux contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater, ils peuvent faire usage de cette procédure. Celle-ci, applicable aux contraventions dont la liste est fixée à l'article R.48-1 du CPP, permet d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant est fixé, pour chaque classe de contraventions, à l'article R. 49 du CPP.

Les missions de police judiciaire des gardes champêtres

Contrairement aux agents de police municipale, les gardes champêtres ne disposent pas, de manière générale, de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. En application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale, ils ne disposent de cette qualité que lorsqu'ils constatent les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les gardes champêtres sont habilités à constater les infractions suivantes :

- contraventions aux règlements et arrêtés de police du maire52(*) ;

- contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat53(*) ;

- contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, telles que la filouterie de péage ou le refus d'obtempérer à une injonction d'enlever un objet troublant la circulation54(*) ;

- infractions forestières mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-4 du code forestier ;

- infractions au code de l'environnement55(*) ;

- infractions à la législation sur les chiens dangereux56(*) ;

- infractions de vente de protoxyde d'azote prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique57(*) ;

- délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés58(*).

En application de l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel affirme avec constance, depuis sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011, « qu'il résulte de cet article 66 [de la Constitution] que la police judiciaire doit être placée sous la direction de l'autorité judiciaire ».

S'agissant des agents de police municipale, il a ainsi jugé « [...] que cette exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire » 59(*).

Les OPJ opèrent ainsi le rôle d'intermédiaire entre le procureur de la République et les agents de police municipale dans l'exercice de leurs prérogatives de police judiciaire. Toutefois, pour que l'article 66 de la Constitution soit respecté, le lien entre les agents de police municipale et les OPJ doit être effectif.

C'est dans le cadre de ce contrôle que le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui attribuaient aux agents municipaux le pouvoir d'opérer des contrôles d'identité à des fins de police judiciaire et conféraient aux membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale la qualité d'APJ, au motif que ces agents n'étaient pas mis à la disposition des OPJ.

Dans le cadre de la loi « sécurité globale »60(*), le législateur a fait le choix de placer les agents de police municipale, dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives judiciaires non pas à la disposition des OPJ, mais à celle des directeurs de police municipale. Le Conseil constitutionnel a adapté son contrôle à cette configuration.

Dans sa décision n° 2021-817 DC, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi sécurité globale qui octroyaient de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux agents de police municipale au motif que l'exigence de placement de la police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire « ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes ».

Le Conseil constitutionnel a procédé par comparaison avec les dispositions du code de procédure pénale relatives aux liens entre le procureur de la République et les OPJ. Il a notamment relevé que n'étaient pas prévues :

- La possibilité pour le procureur de la République d'adresser des instructions aux directeurs et chefs de service de police municipale ;

- L'obligation pour les directeurs et chefs de service de police municipale de tenir le procureur de la République informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;

- L'association de l'autorité judiciaire aux enquêtes administratives relatives à leur comportement ;

- La notation des directeurs et chefs de service de police municipale par le procureur général.

Le Conseil a dès lors considéré que le législateur n'avait pas assuré un contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs et chefs de service de police municipale.

S'agissant de la condition de « garanties équivalentes à celles des OPJ », bien que la disposition de la loi sécurité globale ait prévu que les directeurs et chefs de service de police municipale soient tenus de suivre une formation et de satisfaire à un examen technique pour être habilités à exercer leurs missions de police judiciaire, le Conseil constitutionnel a constaté qu'« il n'est pas prévu qu'ils présentent des garanties équivalentes à celles exigées pour avoir la qualité d'officier de police judiciaire »61(*), sans toutefois préciser ses motifs sur ce point.

Eclairée par la jurisprudence constitutionnelle, le présent article étend les garanties envisagées en 2021. Tout d'abord, l'exercice des missions de police judiciaire élargies des services de police municipale est conditionnée à des conditions capacitaire d'encadrement et de continuité d'activité, déclinée dans une section dédiée de la convention de coordination prévue à article L. 512-4 du CSI validées par le préfet et le procureur de la République, étant précisé que ces deux autorités peuvent décider de la suspension immédiate de ces facultés judiciaires en cas de dysfonctionnements ou de méconnaissance du cadre législatif ou règlementaire.

Ensuite, s'agissant des personnels d'encadrement, ceux-ci sont habilités par le procureur général, notés par cette même autorité, placés sous la direction du procureur de la République, à qui ils doivent rendre compte sans délai des infractions dont ils ont connaissance, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction. Enfin, s'agissant de l'ensemble des agents du service de police municipale, ceux-ci peuvent se voir délivrer des instructions générales ou particulières de la part du procureur de la République et sont placés sous l'autorité effective et permanente des personnels d'encadrement.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Sans objet.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

Il ressort du rapport de la Cour des comptes sur les polices municipales daté d'octobre 202062(*) que l'existence d'une police locale n'est pas une caractéristique commune à l'ensemble des Etats européens et que, lorsqu'elle existe, les missions qui lui sont confiées varient d'un Etat à l'autre.

En premier lieu, certains Etats, tels que les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ne disposent pas d'une police locale.

En second lieu, dans certains Etats, tels que l'Allemagne ou la Belgique, la police locale dispose de prérogatives importantes. A titre d'exemple, en Allemagne, chaque Land est responsable de l'ordre public et de la sécurité et dispose d'une police urbaine en uniforme, assimilable aux polices municipales de par leurs missions de préservation et de tranquillité publique. Les missions des agents de cette police recouvrent la prévention mais également la lutte contre les délits commis sur la voie publique. La police nationale, chargée de la sécurité, de la police criminelle et du maintien de l'ordre, ne s'associe pas à ces missions de sécurité publique.

Enfin, en dernier lieu, certains Etats, tels que l'Italie ou l'Espagne disposent d'une police locale chargée de missions complémentaires à celles de la police nationale.

En Espagne, seules les villes de plus de 5 000 habitants peuvent créer une police municipale. Elle exerce des missions de police de proximité, aux côtés des autres forces de sécurité, avec des compétences de police judiciaire très réduites. Ces services de polices sont notamment en charge de l'application des arrêtés locaux, des questions de circulation routière, de stationnement et de la surveillance des bâtiments municipaux. Elle collabore également avec les forces de sécurité de l'Etat et des communautés autonomes pour la protection lors des manifestations et le maintien de l'ordre dans les grands rassemblements humains. Chaque mairie peut étendre les compétences de ses policiers municipaux en fonction des exigences de la municipalité.

En Italie, les polices municipales exercent des pouvoirs de police administrative dans les matières relevant de la compétence des communes. Elles sont également chargées des fonctions de police de la route et, de manière accessoire, de sécurité publique et de police judiciaire. S'agissant de leurs prérogatives de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés sous la responsabilité de la magistrature.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le cadre d'exercice des polices municipales n'a pas été profondément modifié depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales alors que les enjeux relatifs à la sécurité ont évolué. La place prise par les services de police municipale dans le continuum de sécurité63(*) et leurs capacités humaines et opérationnelles appellent dès lors un changement de compétence pour une partie d'entre elles.

L'intervention du législateur est doublement justifiée d'une part pour étendre les compétences de police judiciaire des agents de police municipale à la constatation de certains délits (1) et d'autre part pour créer un cadre d'exercice de ces nouvelles prérogatives (2).

(1) Les compétences de police judiciaire des agents de police municipale et des gardes champêtres recouvrent principalement la constatation de plusieurs contraventions et de certains délits dont la liste est strictement limitée par la loi. Toutefois, ces agents ne sont actuellement pas habilités à constater certains délits, pourtant aisément constatables, ne nécessitant pas d'actes d'enquête et s'inscrivant pleinement dans les missions traditionnelles de la police municipale, police de la proximité et de la tranquillité du quotidien. En tant que partenaire essentiel des forces de sécurité intérieure, engagées dans la lutte contre la délinquance du quotidien au sein d'un continuum de sécurité, l'octroi d'une compétence de constatation d'infractions délictuelles paraît légitime et nécessaire.

(2) L'exercice, par les agents de police municipale de nouvelles prérogatives de police judiciaire, nécessite au préalable d'établir un cadre juridique afin que ces derniers soient placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ce cadre d'exercice relève de la procédure pénale et nécessite donc l'adoption de dispositions d'ordre législatif.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Le présent article poursuit un triple objectif.

En premier lieu, il vise à attribuer aux agents de police municipale de nouvelles prérogatives de police judiciaire afin de leur permettre de faire face à la délinquance du quotidien et d'y apporter les réponses adéquates.

En deuxième lieu, il vise à conforter la spécificité de la police municipale dans son rôle de police de proximité, de la tranquillité du quotidien et de la salubrité publique. L'objectif est ainsi de renforcer la complémentarité de la police municipale avec les forces de sécurité intérieure de l'Etat.

Enfin, en dernier lieu, l'objectif de l'article 2 est de s'adapter à chaque spécificité du territoire en laissant le choix à chaque collectivité de doter ces agents de police municipale de nouvelles prérogatives de police municipale.

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

3.1.1 Octroyer à l'ensemble des agents de police municipale de nouvelles compétences de police judiciaire

L'extension des prérogatives de police judiciaire des agents de police municipale ne peut s'envisager qu'à la condition que ces derniers soient placés sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, exigence résultant de l'article 66 de la Constitution.

Aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette exigence implique que les agents de police municipale soient mis à la disposition des officiers de police judiciaire (OPJ) ou de personnes présentant des garanties équivalentes.

Or, il n'apparaît pas envisageable que chaque agent de police municipale soit mis à la disposition d'un OPJ ou d'une personne présentant des garanties équivalentes.

En premier lieu, le lien entre les OPJ et les agents de police municipale apparaît trop distendu pour que cette exigence soit remplie. Par ailleurs, il n'apparaît pas souhaitable de placer l'ensemble des agents de police municipale à la disposition des OPJ, ce qui entraînerait une charge d'activité trop importante pour ces derniers.

En second lieu, seuls les agents de police municipale exerçant leurs missions au sein de services atteignant une taille critique pourront être considérés comme mis à la disposition d'un personnel d'encadrement, chef de service ou directeur de police municipale, lequel devra présenter des garanties équivalentes à celles des OPJ. En revanche, cette condition ne pourra pas être remplie par les services de police municipale ne comportant pas de personnels d'encadrement ou dont l'encadrement n'est pas suffisant.

3.1.2 Octroyer aux directeurs et chefs de service de police municipale la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ)

Il a été envisagé de conférer à certains directeurs et chefs de service de police municipale la qualité d'OPJ.

Toutefois, cette option présente deux difficultés et a donc été écartée.

En premier lieu, au regard des compétences octroyées par le code de procédure pénale aux OPJ, l'octroi d'une telle qualité aux directeurs et chefs de service de police municipale de la qualité d'OPJ entraînerait une confusion entre le rôle de la police municipale et celui des forces de sécurité intérieure. Or, la volonté est d'assurer une complémentarité entre ces deux entités et de conforter la police municipale dans son rôle de police de la proximité, de la tranquillité du quotidien et de la salubrité publique.

En deuxième lieu, les polices municipales ne disposent pas et ne souhaitent pas disposer de moyens qui correspondent à une véritable capacité d'OPJ, s'agissant notamment des locaux de garde à vue, des services d'enquête judiciaire, ou encore de la capacité à traiter des commissions rogatoires des juges d'instruction. L'attribution de cette qualité serait donc en partie vide de sens pour certaines prérogatives particulièrement attentatoires aux libertés individuelles, comme la faculté de l'OPJ de placer une personne en garde à vue, impliquant un niveau de contrôle et de garantie sans rapport avec l'utilisation réelle des prérogatives judiciaires.

3.1.3 Octroyer aux policiers municipaux la qualité d'agent de police judiciaire (APJ)

Il a également été envisagé d'octroyer la qualité d'APJ aux agents de police municipale.

Toutefois, doter les policiers municipaux de la qualité d'agent de police judiciaire (APJ), prévue à l'article 20 du code de procédure pénale, entraînerait un accroissement significatif de leurs compétences en matière de police judiciaire. Les agents de police judiciaire disposent, en effet, de nombreuses prérogatives de police judiciaire au titre desquelles figurent notamment :

- la possibilité de procéder, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office (article 75 du CPP). À ce titre et sur autorisation du procureur de la République, les APJ peuvent procéder à des réquisitions, saisies ou auditions ;

- la possibilité d'effectuer des contrôles d'identité, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (article 78-2 et suivants du code de procédure pénale) ;

- la possibilité de constater par procès-verbal toute infraction (crime, délit ou contravention).

Octroyer la qualité d'APJ aux agents de police municipale aurait ainsi pour conséquence de leur attribuer une compétence générale en matière d'enquête judiciaire. L'exercice d'une telle compétence entraînerait un accroissement des tâches d'ordre administratif et par conséquent une présence diminuée sur le terrain à rebours de la raison d'être des policiers municipaux, ceux-ci devant rester une police de proximité dédiée à la tranquillité du quotidien et la salubrité publique.

3.1.4 Domaine pluricommunal

Deux options ont été écartées pour la mise en oeuvre de prérogatives de police judiciaire élargies dans l'hypothèse où la police municipale est mise à la disposition de plusieurs communes :

- une décision par vote majoritaire : cette option aurait eu pour conséquence de doter de prérogatives de compétences judiciaires élargies les agents de police municipale d'une commune malgré son refus, ce qui n'apparaît pas souhaitable. Cette capacité doit résulter d'une volonté affirmée par chaque commune concernée ;

- une décision individuelle de chaque commune, indépendamment du choix des autres : une telle option aurait abouti à un régime particulièrement complexe dans la mesure où un agent de police municipale aurait disposé de compétences différentes en fonction du territoire sur lequel il se trouve. Ainsi, à titre d'exemple, un même agent de police municipale serait compétent pour constater tel délit dans la commune A, mais ne serait plus compétent pour constater le même délit dès lors qu'il se trouverait dans la commune voisine B.

3.2. DISPOSITIF RETENU

Le présent article étend les prérogatives de police judiciaire de certains agents de police municipale et gardes champêtres (1) et créé un cadre d'exercice de ces nouvelles prérogatives (2).

(1) Le présent article autorise les agents de police municipale et les gardes champêtres à constater, par procès-verbal, huit délits. Ces délits s'inscrivent dans le cadre des missions traditionnelles de la police municipale64(*), sont aisément constatables, ne nécessitent généralement pas d'actes d'enquête et peuvent faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle y compris en cas de récidive. La liste de ces délits est la suivante :

- infractions de vente à la sauvette prévues aux articles 446-1 et 446-2 du code pénal ;

- infraction de vol dans les conditions prévues à l'article 311-3-1 du code pénal ;

- infraction d'inscription, signe ou dessin ayant entraîné un dommage léger prévue au II de l'article 322-1 du code pénal ;

- infraction d'entrave à la circulation prévue à l'article L. 412-1 du code de la route ;

- infraction d'occupation illicite de hall d'immeuble prévue à l'article 272-4 du code pénal ;

- infraction d'outrage sexiste et sexuel aggravé prévue à l'article 222-33-1-1 du code pénal ;

- infraction de vente d'alcool aux mineurs prévue à l'article L.3353-3 du code de la santé publique ;

- infraction d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 et suivants du code de la santé publique.

L'octroi de cette compétence de constatation permettra aux agents de police municipale de faire usage de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle (AFD) dès lors qu'elle est applicable aux délits concernés et à condition de se voir remettre volontairement les objets ayant servi à la commission des infractions. Toutefois, l'utilisation de cette procédure nécessite au préalable de doter les agents de police municipale, de terminaux électroniques aux fins d'établir le procès-verbal électronique relatif à l'infraction concernée.

Figure également un neuvième délit : l'infraction de conduite malgré invalidation du permis de conduire, prévue à l'article L. 224-16 du code de la route, qui ne peut pas faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle, mais qui est aisément constatable car la notification de l'invalidation figure au Système national des permis de conduire (SNPC), auquel les policiers municipaux ont déjà accès.

En outre, le présent article octroie de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux personnels d'encadrement de la police municipale afin d'accroitre l'autonomie des services de police municipale dans le traitement des procédures judiciaires. Ces agents pourront ainsi :

- ordonner, après accord du procureur de la République, la destruction ou la remise à des organisations caritatives ou humanitaires s'agissant des denrées périssables, des objets remis volontairement aux agents de police municipale dans le cadre de la procédure d'AFD ;

- ordonner, après accord du procureur de la République, l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicule en cas de constatation d'une contravention ou d'un délit pour lesquels la peine de confiscation est encourue ;

- procéder ou faire procéder au moyen d'un éthylomètre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique ;

- procéder ou faire procéder, en cas de crime ou délit flagrant, à la consultation, l'extraction, la copie et la transmission, d'initiative, au procureur de la République et aux officiers de police judiciaire, de données issues des systèmes de vidéoprotection.

S'agissant de ces deux dernières prérogatives, les personnels d'encadrement pourront faire réaliser les actions concernées par les agents placés sous leur autorité si bien qu'une présence physique, effective et constante, des encadrants, de jour comme de nuit, ne sera pas nécessaire65(*).

Ainsi, l'extension des prérogatives judiciaires confiées aux personnels d'encadrement de la police municipale et, dans une moindre mesure, à leurs subordonnés demeure limitée à un nombre réduit d'infractions et à la réalisation d'un nombre d'actions procédurales modiques.

Ce faisant, le risque de complexification procédurale tenant à la superposition de régimes procéduraux différents, selon que l'infraction constatée par un service de police municipal à compétences judiciaires élargies relève on non du présent dispositif, apparaît très modeste.

(2) L'article 2 définit le cadre d'exercice des nouvelles prérogatives de police judiciaire par les agents de police municipale.

Le dispositif retenu n'est pas applicable à l'ensemble des services de police municipale. Les nouvelles prérogatives de police judiciaire ne pourront être exercées que par les services qui remplissent les conditions suivantes.

En premier lieu, la collectivité doit en faire expressément la demande. Cette condition n'est pas nouvelle s'agissant d'un service de police municipale. Ainsi, à titre d'exemple, l'armement des agents de police municipales est limité aux communes qui ont font expressément la demande. Cette condition vise à laisser à chaque commune, le choix d'élargir à de nouvelles prérogatives de police judiciaire les compétences de ses agents de police municipale et gardes champêtres.

Cas spécifique des mutualisations

Lorsque la police municipale est mise à la disposition de plusieurs communes, l'attribution de nouvelles prérogatives de police judiciaire aux policiers municipaux résulte d'une décision conjointe prise par les communes, l'EPCI ou le syndicat de commune concerné. Les communes décident ainsi, à l'unanimité, de mettre en oeuvre, ou non, les nouvelles prérogatives de police judiciaire.

Cette modalité permet de s'aligner sur le régime existant en matière de port d'armes66(*).

En deuxième lieu, l'extension des prérogatives de police municipale est limitée aux services de police municipale disposant d'un nombre suffisant de personnels d'encadrement, eu égard à la taille et à l'organisation du service. Cette condition permet de s'assurer que dans le cadre de l'exercice de leurs nouvelles prérogatives, les agents de police municipale et gardes champêtres seront en permanence mis à disposition de personnels disposant de garanties équivalentes à celles d'un OPJ. Cette condition est un préalable indispensable à l'octroi de ces compétences.

Dès lors qu'un service de police municipale remplit ces conditions, l'exercice des prérogatives de police judiciaire élargies sera encadré par une section spécifique de la convention de coordination prévue à l'article L. 512-4 du CSI. Ainsi, ces prérogatives ne pourront être mises en oeuvre qu'après la signature, par le maire, le préfet et le procureur de la République, de cette convention et sous réserve du respect de ses stipulations. Deux procédures sont prévues en cas de manquement grave ou répété aux stipulations de la convention de coordination :

- Le procureur de la République ou le préfet pourront, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire, s'opposer à ce que le service de police municipale exerce ses missions de police judiciaire élargies ;

- En cas d'urgence, ces mêmes autorités, pourront décider de la suspension immédiate de l'exercice de ces missions de police judiciaire.

Enfin, en dernier lieu, le cadre d'exercice des nouvelles prérogatives de police judiciaire répond à l'exigence constitutionnelle, selon laquelle la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire67(*). S'agissant des agents de police municipale, le contrôle est décliné sur deux niveaux :

(a) les agents de police municipale sont mis à la disposition de personnels d'encadrement présentant des garanties équivalentes à celles des OPJ. Le respect de cette exigence du Conseil constitutionnel implique que seuls les services de police municipale disposant d'un nombre suffisant de personnels d'encadrement pourront se doter de nouvelles prérogatives de police judiciaire. Cette condition permet de s'assurer que la police municipale sera encadrée de façon suffisante et en capacité d'assurer ces missions étendues en permanence, de jour comme de nuit. A cet égard, la section spécifique de la convention de coordination devra indiquer les modalités d'organisation du service de police municipale afin de s'assurer du respect de cette condition. Si la détermination du niveau d'encadrement qui y correspond ne relève pas de la loi, l'importance des enjeux d'une telle réglementation supposent l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, cette exigence implique que les personnels d'encadrement suivent une formation validante équivalente à celle d'OPJ et dont le contenu sera fixé par arrêté.

(b) Les personnels d'encadrement sont eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif du procureur de la République. Afin de répondre à cette exigence, le présent article reprend les garanties précédemment prévues par la loi « sécurité globale » :

- habilitation de ces agents par le procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'agent ;

- possibilité pour le procureur général de refuser, suspendre ou retirer cette habilitation ;

- placement de ces personnels, ainsi que de leurs subordonnés, sous la direction du procureur de la République ;

- placement de ces personnels sous la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction.

En outre, la présente mesure insère les garanties supplémentaires suivantes :

- Possibilité pour le procureur de la République d'adresser des instructions aux agents de police municipale directement ou par l'intermédiaire des personnels d'encadrement ;

- Obligation pour ces personnels de tenir le procureur de la République informé sans délai des infractions dont ils ont connaissance ;

- Notation de ces personnels par le procureur général. Cette évaluation est prise en compte pour la notation administrative des agents concernés ;

- Association de l'autorité judiciaire aux enquêtes administratives relatives au comportement des personnels d'encadrement.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne

Le présent insère un chapitre 2 bis composé de 7 sections au sein du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure intitulé « Polices municipales à compétences judiciaires élargies » comportant les articles L.512-8 à L.512-20.

4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l'Union européenne

Sans objet.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Outre des impacts budgétaires pour l'Etat (cf.4.2.3) pour réceptionner et traiter les procédures d'AFD, devront également être impliqués dans le projet les éditeurs privés qui fournissent des terminaux de verbalisation électronique contraventionnelle aux unités de police municipale, actuellement au nombre de 8, puisque ceux-ci devront adapter leurs logiciels de relevé d'infraction en se conformant aux spécifications émises par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

4.2.3. Impacts budgétaires

L'extension des compétences des policiers municipaux à la constatation de délits pouvant faire l'objet de la procédure de l'AFD nécessitera l'adaptation de l'application informatique mise à disposition par le ministère de l'intérieur qui permet de tenir une gestion des carnets de verbalisation, d'enregistrer les paiements, et/ou retraits de points et d'établir automatiquement un bordereau de chèques destiné à la trésorerie.

L'émission d'amendes forfaitaires délictuelles et leur recouvrement aura un effet de recettes pour l'Etat, dont le volume dépendra du nombre de collectivités souhaitant utiliser le dispositif et des réalités locales de la petite délinquance éligible à l'AFD.

En prenant le total des effectifs de polices municipales (tous cadres d'emplois confondus) des 109 collectivités employant au moins 1 directeur de police municipal (DPM), on obtient 7 213 agents qui pourraient théoriquement recourir à la procédure d'AFD (à nouveau, l'hypothèse maximaliste), une fois les travaux de transformation numérique menés à bien, tous les agents équipés, et le personnel d'encadrement formé.

S'agissant des coûts du projet, une première estimation porte le besoin de financement pour l'ANTAI à 2,5 millions d'euros environ pour l'évolution de ses propres chaînes et pour la construction de la plate-forme de tests destinée aux éditeurs de solutions de verbalisation électronique évoqués au 4.2.2 ci-dessus, auxquels s'ajouteraient, toujours pour l'ANTAI, de l'ordre de 150.000 euros par éditeur souhaitant investir dans les développements demandés pour effectuer avec eux les tests de traitement de bout en bout et pour les assister dans la mise au point (soit 1,2 M euros en tout, si les 8 éditeurs actuels devaient tous s'engager dans la démarche). Ces dépenses s'échelonneraient sur 18 mois environ.

Des coûts récurrents s'y ajouteront par la suite en fonction des besoins de qualification d'évolutions techniques ou juridiques ultérieures, a minima lors de la mise en place ultérieure de nouveaux délits forfaitisés, notamment pour effectuer les tests de recette avec les éditeurs.

Les coûts pour les autres administrations de l'État impliquées dans la gestion des AFD (notamment ministère de la Justice et direction générale des finances publiques) restent à évaluer, mais devraient, en principe, être d'ampleur sensiblement moindre.