- L'ESSENTIEL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- PREMIÈRE PARTIE

LA PLACE DE L'ÉTAT DANS L'ORGANISATION

DE LA FILIÈRE DU LIVRE

- I. ÉTAT DES LIEUX GÉNÉRAL DE LA

CHAÎNE DU LIVRE

- A. LA FILIÈRE DU LIVRE EST IMPLANTÉE

SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES, EN PARTICULIER RURAUX ET TRÈS

RURAUX

- B. À L'EXCEPTION DE LA PÉRIODE DE LA

CRISE SANITAIRE, DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES QUI SONT RESTÉS

STABLES AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES

- C. LA CHAÎNE DU LIVRE EST CONFRONTÉE

À COURT ET MOYEN TERMES À DES ENJEUX MULTIPLES

- A. LA FILIÈRE DU LIVRE EST IMPLANTÉE

SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES, EN PARTICULIER RURAUX ET TRÈS

RURAUX

- II. UN PILOTAGE SATISFAISANT DE LA POLITIQUE

ÉCONOMIQUE DU LIVRE, QUI RELÈVE EN GRANDE PARTIE D'UNE POLITIQUE

DE PROXIMITÉ

- III. LES MOYENS DE L'ÉTAT POUR LE LIVRE

DÉPASSENT LE SEUL SOUTIEN À L'ÉCONOMIE DU LIVRE

- A. LE SOUTIEN HISTORIQUE DE L'ÉTAT À

LA FILIÈRE DU LIVRE PASSE POUR L'ESSENTIEL PAR LA RÉGULATION

- B. LE SOUTIEN À LA FILIÈRE NE

REPRÉSENTE QU'UNE FAIBLE PART DES MOYENS CONSACRÉS PAR

L'ÉTAT AU LIVRE ET À LA LECTURE

- A. LE SOUTIEN HISTORIQUE DE L'ÉTAT À

LA FILIÈRE DU LIVRE PASSE POUR L'ESSENTIEL PAR LA RÉGULATION

- I. ÉTAT DES LIEUX GÉNÉRAL DE LA

CHAÎNE DU LIVRE

- DEUXIÈME PARTIE

À REBOURS DES AUTRES INDUSTRIES CULTURELLES, UNE FILIÈRE QUI REPOSE PEU

SUR LE SOUTIEN BUDGÉTAIRE DE L'ÉTAT

- I. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU

LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS

- A. LE CNL VERSE ENVIRON 22 MILLIONS D'EUROS

D'AIDES DIRECTES À L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

- B. LES AIDES DIRECTES DES DRAC EN ARTICULATION

AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : UN EFFET LEVIER IMPORTANT

MAIS DES MONTANTS RÉDUITS

- C. LE RÔLE ACTIF DE L'ÉTAT PENDANT LA

CRISE SANITAIRE POSE LA QUESTION DE L'APRÈS

- 1. Un doublement des aides accordées par le

CNL pendant la crise sanitaire qui a principalement

bénéficié aux librairies

- 2. L'impact économique des aides de

l'État à la filière du livre pendant la crise

sanitaire : une sur-rentabilité temporaire des librairies

- 3. Comment tourner la page de la crise

sanitaire ?

- 1. Un doublement des aides accordées par le

CNL pendant la crise sanitaire qui a principalement

bénéficié aux librairies

- A. LE CNL VERSE ENVIRON 22 MILLIONS D'EUROS

D'AIDES DIRECTES À L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

- II. DE MULTIPLES SOUTIENS INDIRECTS PRIS EN CHARGE

PAR L'ÉTAT OU PAR DES OPÉRATEURS PRIVÉS FINANCÉS

PAR DES FONDS PUBLICS

- A. LES AUTRES AIDES À LA FILIÈRE DU

LIVRE : UN ENSEMBLE DE DISPOSITIFS DONT LE COÛT EST TRÈS

LARGEMENT SUPÉRIEUR À CELUI DES AIDES DIRECTES

- 1. Une prise en charge par l'État d'une

partie de l'assurance vieillesse des artistes auteurs dont le coût est en

hausse constante et qui doit être réévaluée

- 2. Les prêts à taux zéro

accordés par le CNL, un dispositif spécifique qui ne semble pas

justifié

- 3. Le taux réduit de taxe sur la valeur

ajoutée : un manque à gagner pour l'État de

600 millions d'euros dont la moitié bénéficie au

dernier décile de revenus

- 4. Le Pass Culture, un impact fondamental sur la

filière du livre : vers l'explosion d'une

« bulle » Pass culture dans les librairies ?

- 1. Une prise en charge par l'État d'une

partie de l'assurance vieillesse des artistes auteurs dont le coût est en

hausse constante et qui doit être réévaluée

- B. LES AIDES TRANSITANT PAR DES ORGANISMES

PRIVÉS FINANCÉS PAR DES FONDS PUBLICS

- A. LES AUTRES AIDES À LA FILIÈRE DU

LIVRE : UN ENSEMBLE DE DISPOSITIFS DONT LE COÛT EST TRÈS

LARGEMENT SUPÉRIEUR À CELUI DES AIDES DIRECTES

- III. UN SOUTIEN GLOBAL SANS COMMUNE MESURE AVEC

CELUI APPORTÉ PAR L'ÉTAT AUX INDUSTRIES CULTURELLES

- I. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU

LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

- ANNEXES

N° 812

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la politique de l'État en faveur de la filière du livre,

Par M. Jean-Raymond HUGONET,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. LE SOUTIEN À LA FILIÈRE DU LIVRE : UNE POLITIQUE DE PROXIMITÉ CENTRÉE SUR LES ENTREPRISES INDÉPENDANTES

Le montant total consacré par l'État au livre et à la lecture s'élevait en 2024 à 1,1 milliard d'euros, dont 600 millions d'euros de pertes de recettes liées au taux réduit à 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la vente de livre. Les bibliothèques représentent ensuite le premier poste de dépense, de sorte que la politique économique du livre proprement dite s'élève en 2024 à 50,7 millions d'euros, soit seulement 6,8 % des crédits consacrés au livre et à la lecture.

Montants consacrés par l'État au soutien au livre et à la lecture en 2024

(en millions d'euros et en %)

|

Dépense budgétaire ou incidence fiscale |

Montant |

Proportion du soutien total accordé par l'État |

|

|

Mission Médias, livre et industries culturelles Programme 334 |

Bibliothèque nationale de France |

243,0 |

22,07 % |

|

Politique économique du livre |

50,7 |

6,85 % |

|

|

Dont Centre national du livre |

28,5 |

2,52 % |

|

|

Développement de la lecture et des collections |

23,7 |

2,15 % |

|

|

Dont Bibliothèque publique d'information |

10,1 |

0,92 % |

|

|

Total |

317,4 |

28,83 % |

|

|

Mission Culture |

Achats de livres sur les crédits du Pass Culture (part individuelle) |

89 |

8,09 % |

|

Compensation partielle par l'État d'exonération de cotisation d'assurance vieillesse pour les artistes auteurs |

nc1(*) |

nc |

|

|

Mission relations avec les collectivités territoriales |

Concours particulier relatif aux bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) |

94,4 |

8,58 % |

|

Taux réduit de TVA sur le livre |

600 |

54,51 % |

|

|

Total |

1 100,8 |

100,00 % |

|

|

Total soutien économique à la filière du livre |

740 |

67,22 % |

|

|

Total dépenses budgétaires |

500,8 |

45,5 % |

|

|

Total dépenses budgétaires - soutien économique à la filière du livre |

139,7 |

12,69% |

|

Source : commission des finances

1. Un marché fragile confronté à de nombreux enjeux, mais dont la rentabilité reste stable

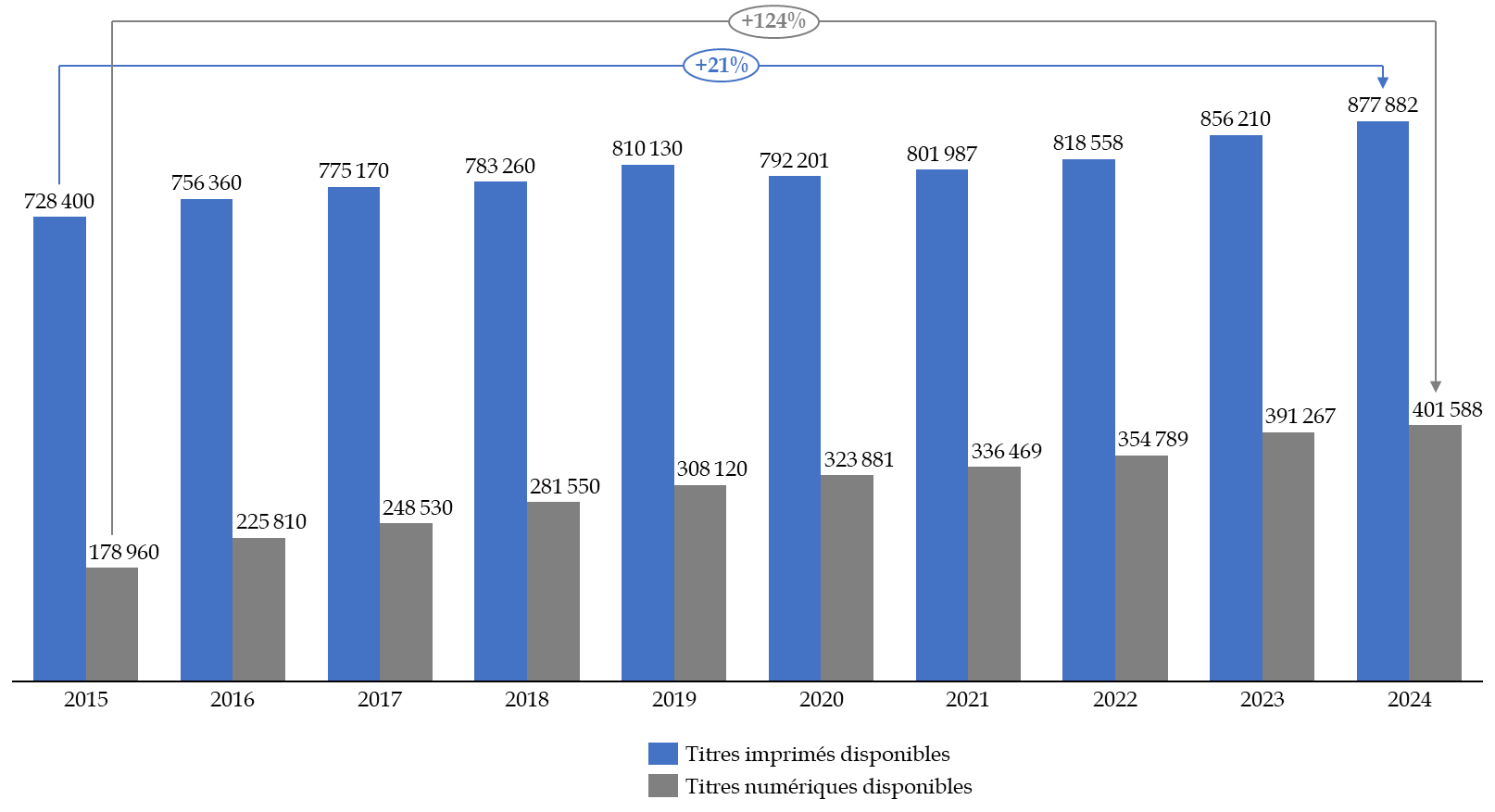

Le marché du livre est actuellement confronté à un effet de ciseaux entre, d'une part, la baisse structurelle du nombre de lecteurs, et d'autre part, une production de livres toujours plus abondante : Le nombre de livres non numériques disponibles a augmenté de 21 % en dix ans, alors même que le lectorat s'effondre.

|

Nombre d'éditeurs en 2025 |

Nombre de librairies en 2025 |

Source : Sénat d'après les données transmises par le Ministère de la Culture

2. Un pilotage de la politique économique qui ne relève que marginalement de l'administration centrale

Le suivi économique de la filière n'est effectué que par 10 agents en administration centrale. Celle-ci ne déploie aujourd'hui aucune activité de guichet et exerce une activité de contrôle et de régulation. L'administration déconcentrée a un rôle de répartition des aides (4,8 millions d'euros pour l'ensemble des directions régionales des affaires culturelles), en complémentarité avec les collectivités territoriales. Le pilotage économique et l'attribution des aides directes à la filière relèvent pour l'essentiel du centre national du livre (CNL).

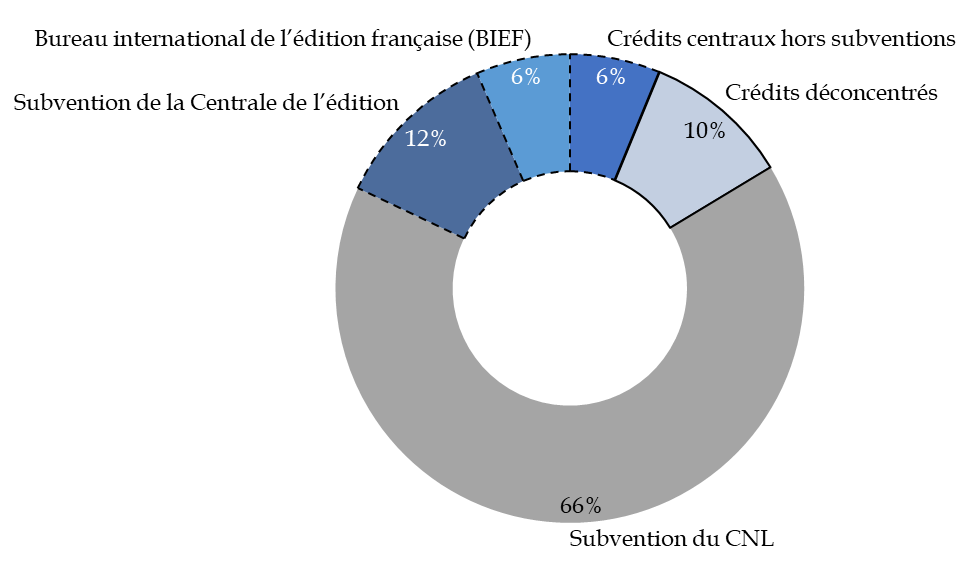

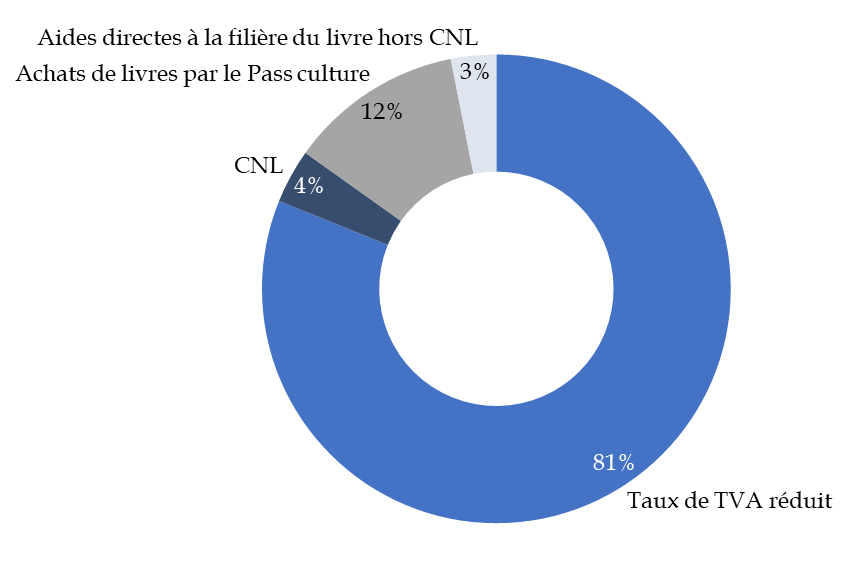

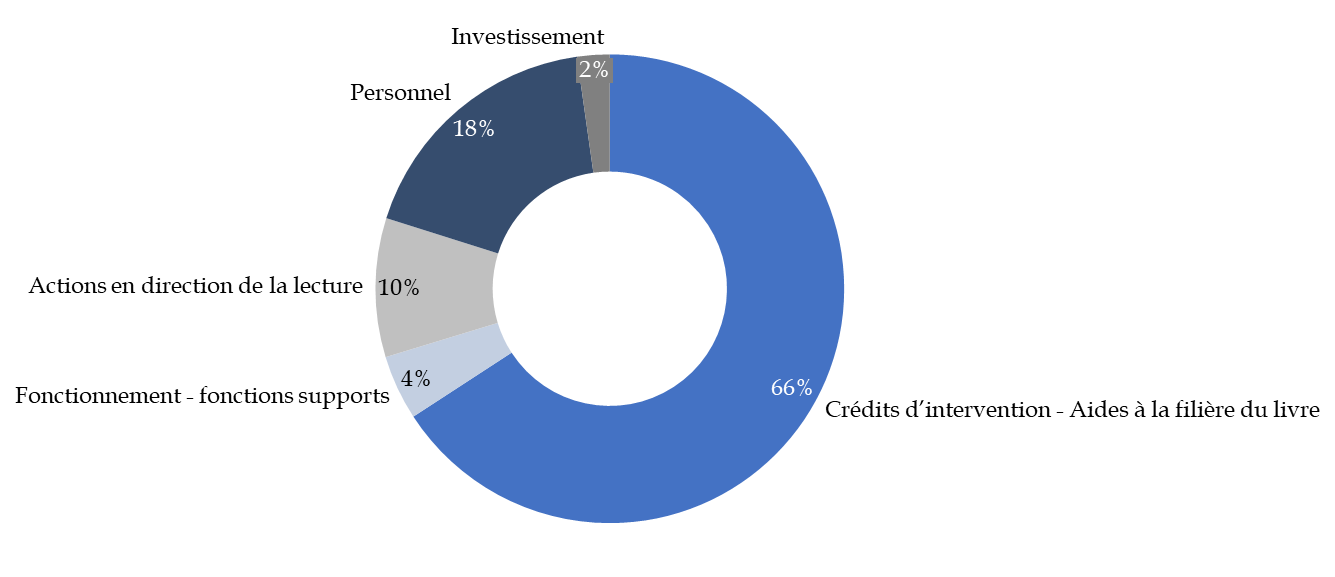

Répartition des crédits de la politique économique du livre

(en %)

Source : commission des finances d'après les données du ministère de la culture

II. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS

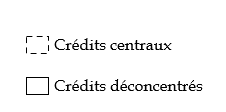

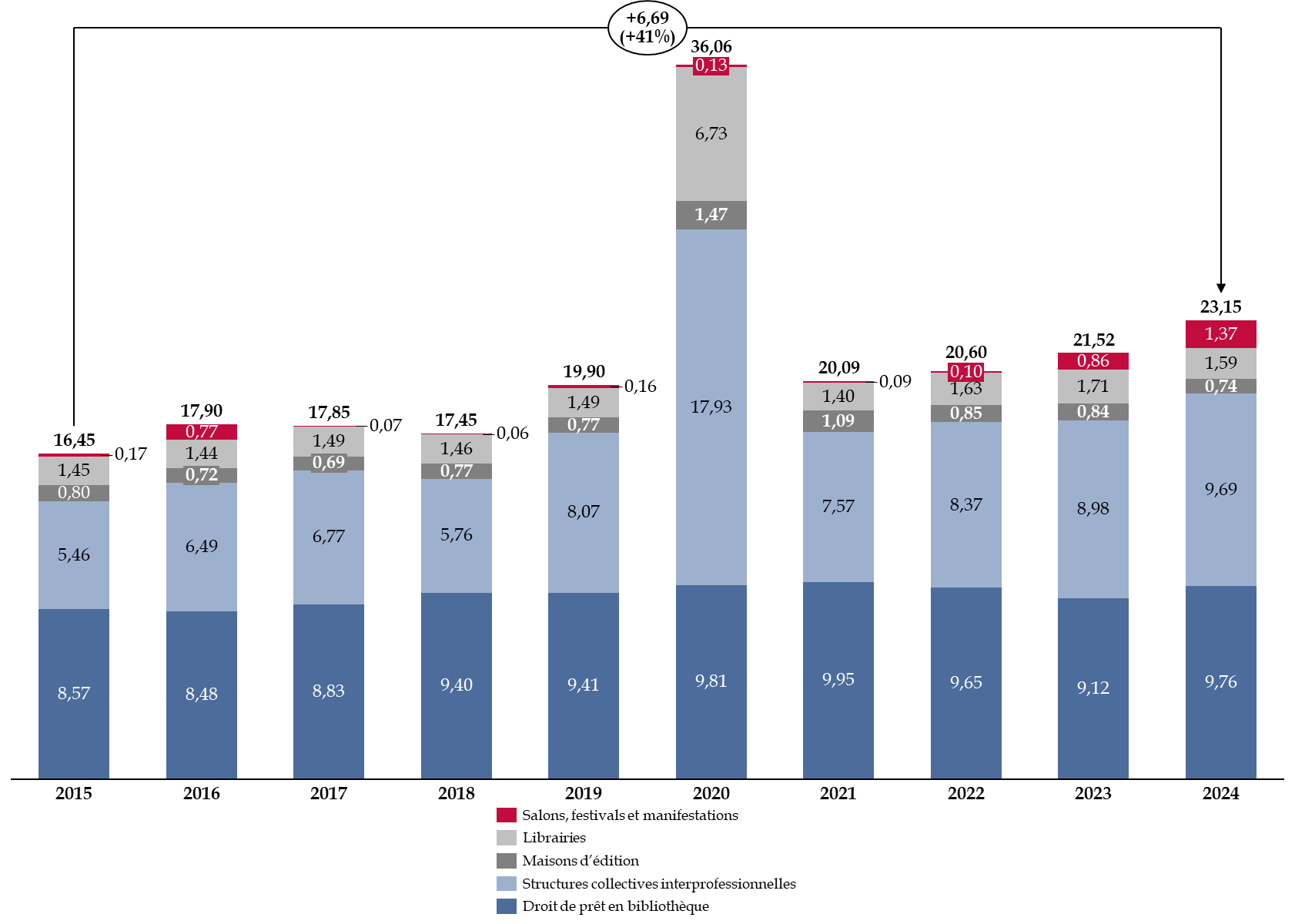

Le centre national du livre est le principal acteur à intervenir directement auprès des entreprises de la chaîne du livre. Les aides du CNL prennent la forme de 28 dispositifs, qui bénéficient à l'ensemble des professionnels de la chaîne du livre. Près de 3 000 aides ont été attribuées en 2023 par le CNL, pour un montant total de 22 millions d'euros. Les modalités d'attribution des aides du CNL sont perfectibles mais globalement satisfaisantes.

Aides directes totales attribuées par le CNL

(en millions d'euros et en nombre d'aides)

Source : commission des finances d'après le CNL. Les aides figurent sur l'échelle de gauche

Si, en nombre d'aides, les librairies ne représentent que 16 % des aides accordées, les aides aux librairies sont en moyenne d'un montant deux fois supérieur aux aides aux auteurs et aux éditeurs.

1. Un ciblage des aides sur les librairies et les éditeurs les moins rentables

Les librairies qui perçoivent des aides sont, en moyenne, structurellement moins rentables que les autres, ce qui semble indiquer que les aides sont bien ciblées sur les commerces les plus en difficulté. S'agissant des éditeurs, les aides versées par le CNL ont un impact plus faible que pour les librairies : les montants sont globalement plus faibles et se répartissent sur un marché plus étendu que celui des librairies.

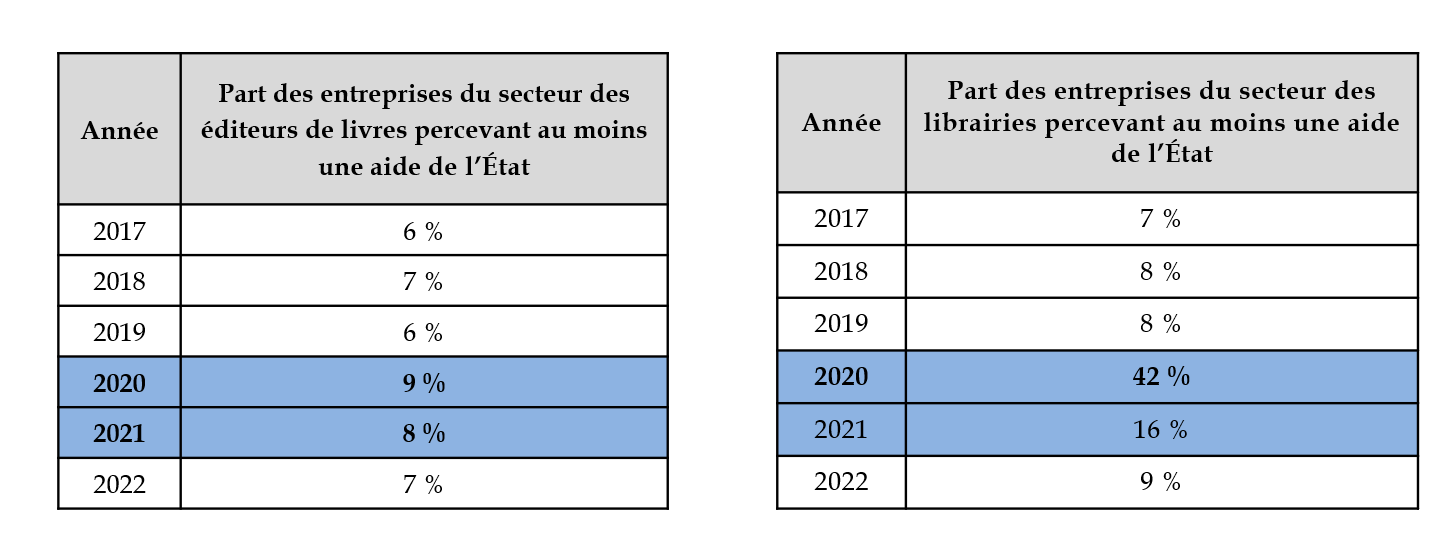

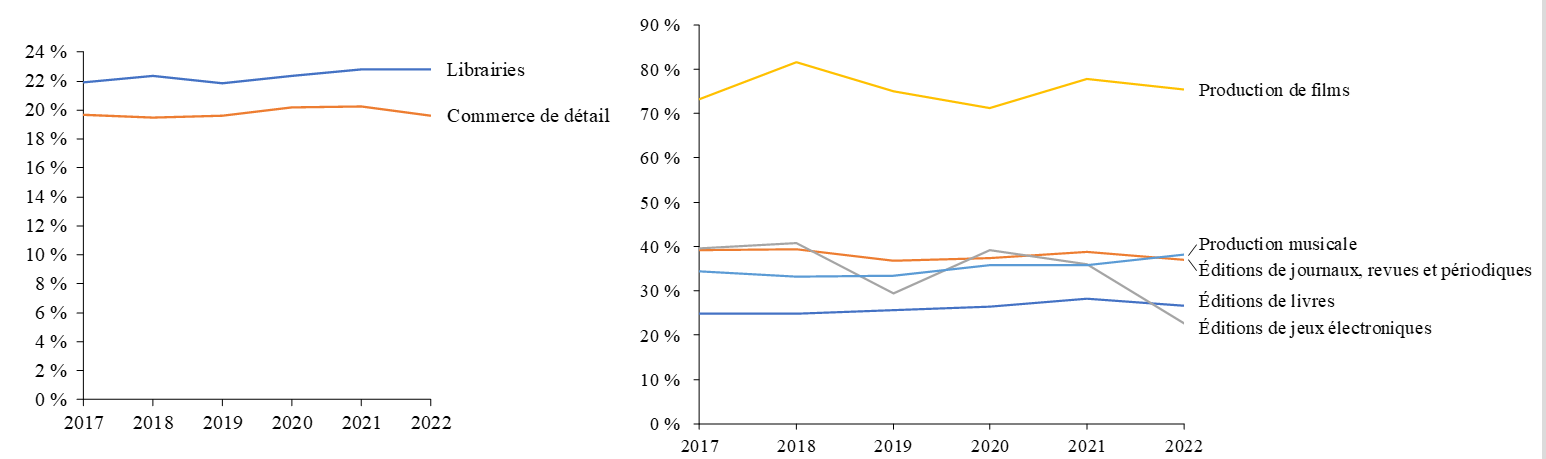

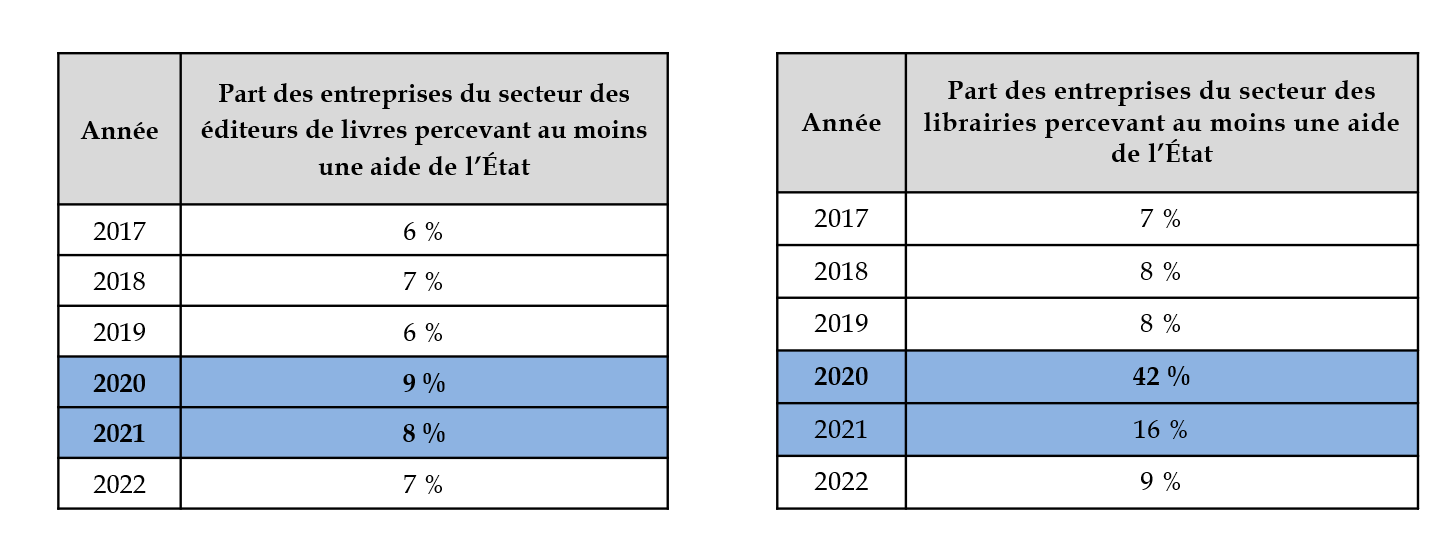

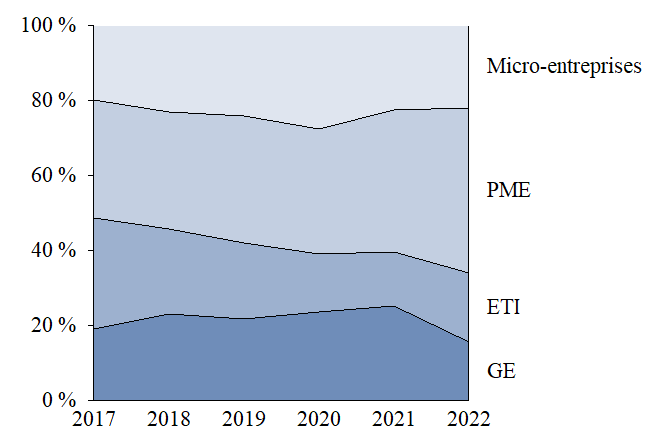

Évolution de la proportion d'entreprises de

la filière du livre

recevant des aides de l'État

(en %)

Source : Sénat, d'après base de données FARE et Ministère de la Culture. Pour les librairies, les ETI et GE sont exclues

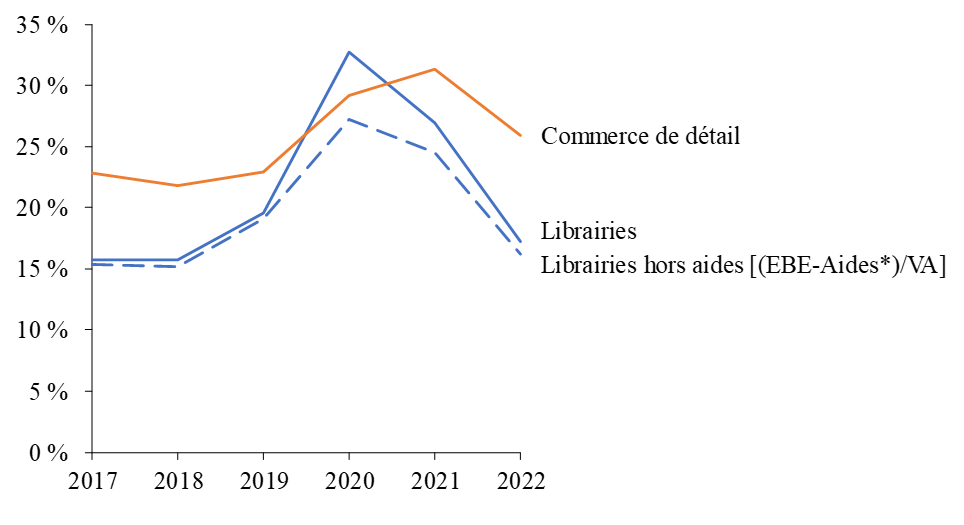

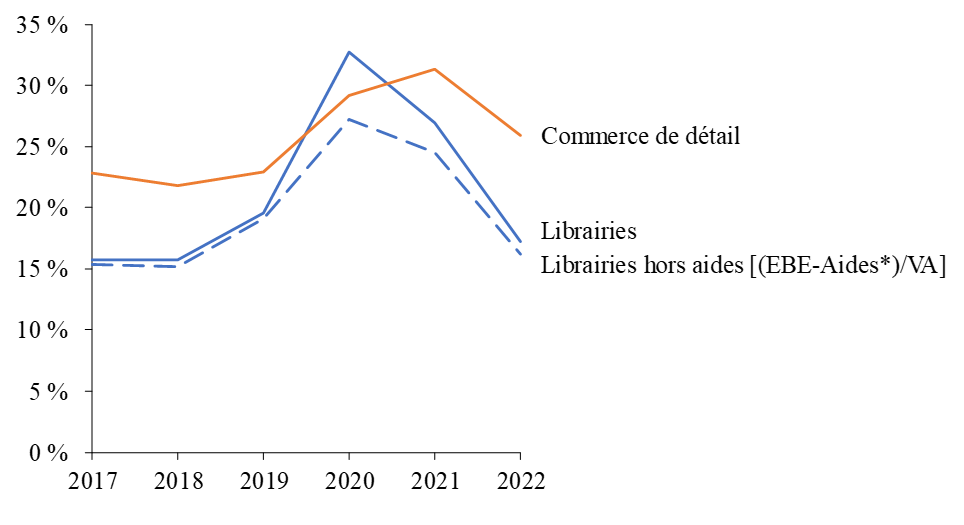

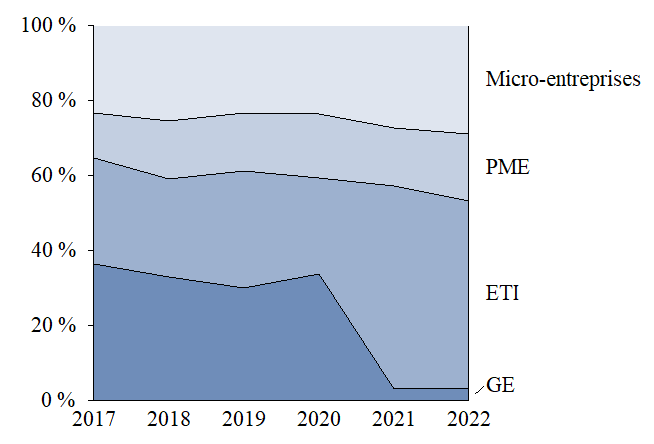

2. Comment tourner la page de la crise sanitaire ? Une sur-rentabilité temporaire des librairies en 2020

Les acteurs de la filière du livre ont pu, pour la plupart, bénéficier des dispositifs généraux d'aides aux entreprises mis en place dès le début de la crise sanitaire. S'y sont ajoutées des aides spécifiques au secteur du livre : le montant total des aides accordées par le CNL a doublé en 2020 par rapport à 2019. Au total, entre 2020 et 2022, 43 millions d'euros d'aides exceptionnelles auront été accordées à la filière du livre par le CNL.

Les mécanismes d'aide à la filière ont été mis en place, comme pour l'ensemble des secteurs, dans la précipitation et dans une période de grande crainte de la filière du livre sur les perspectives. Or les résultats de la filière ont été nettement meilleurs qu'anticipés, de sorte qu'une part non négligeable des fonds d'urgence n'ont pas été consommés et ont été redéployés. L'année 2020 est une année de très forte hausse du taux de marge pour les librairies, leur permettant même d'obtenir un taux de marge moyen plus élevé que pour le reste du commerce de détail. Les aides d'urgence de l'État ont donc entraîné une sur-rentabilité temporaire des librairies, avec un retour à la normale rapide dès 2021.

Impact des aides versées par l'État sur le taux de marge des librairies

(en %)

Source : Sénat, d'après la base de données FARE et le ministère de la Culture. Les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises sont exclues

III. AU-DELÀ DES AIDES BUDGÉTAIRES, UN APPUI MULTIFORME DE L'ÉTAT AU LIVRE

1. Le taux réduit de TVA : un manque à gagner pour l'État de 600 millions d'euros dont la moitié bénéficie au dernier décile de revenus

La vente et la location de livres bénéficient d'un taux réduit de TVA à 5,5 %. La dernière évaluation faite par la direction de la législation fiscale chiffrait son coût autour de 600 millions d'euros par an. Comme pour de nombreux taux réduits de TVA, le taux de 5,5 % applicable au livre ne constitue pas un instrument pertinent en termes de redistribution. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires considère dans un rapport de 20222(*) que le décile de population le plus riche achète des livres à hauteur de 294 millions d'euros par an, contre 84 millions d'euros pour le premier décile.

Ni le ministère de la culture ni celui des comptes publics ne suivent précisément ce taux réduit de TVA, dès lors que celui-ci n'est pas considéré comme une dépense fiscale. Au vu du coût de ce dispositif, qui est sans commune mesure avec les soutiens directs à la filière du livre, il est impératif de disposer d'une analyse plus fine.

2. Le Pass Culture, un impact fondamental sur la filière du livre

Le livre est, depuis la création du Pass culture en 2019, le produit le plus consommé. Au total, 28 millions de livres ont ainsi été achetés à travers le Pass culture, soit 359 millions d'euros cumulés depuis 2019.

Les achats de livres par le Pass culture représentaient 89 millions d'euros en 2024, soit près de trois fois le montant des aides directes du CNL à la filière du livre. L'impact économique du Pass culture sur la filière du livre peut donc s'apparenter à une aide d'État massive : le Pass culture a représenté 2,6 % des livres achetés en 2023, mais cette part peut représenter jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires de certaines librairies indépendantes.

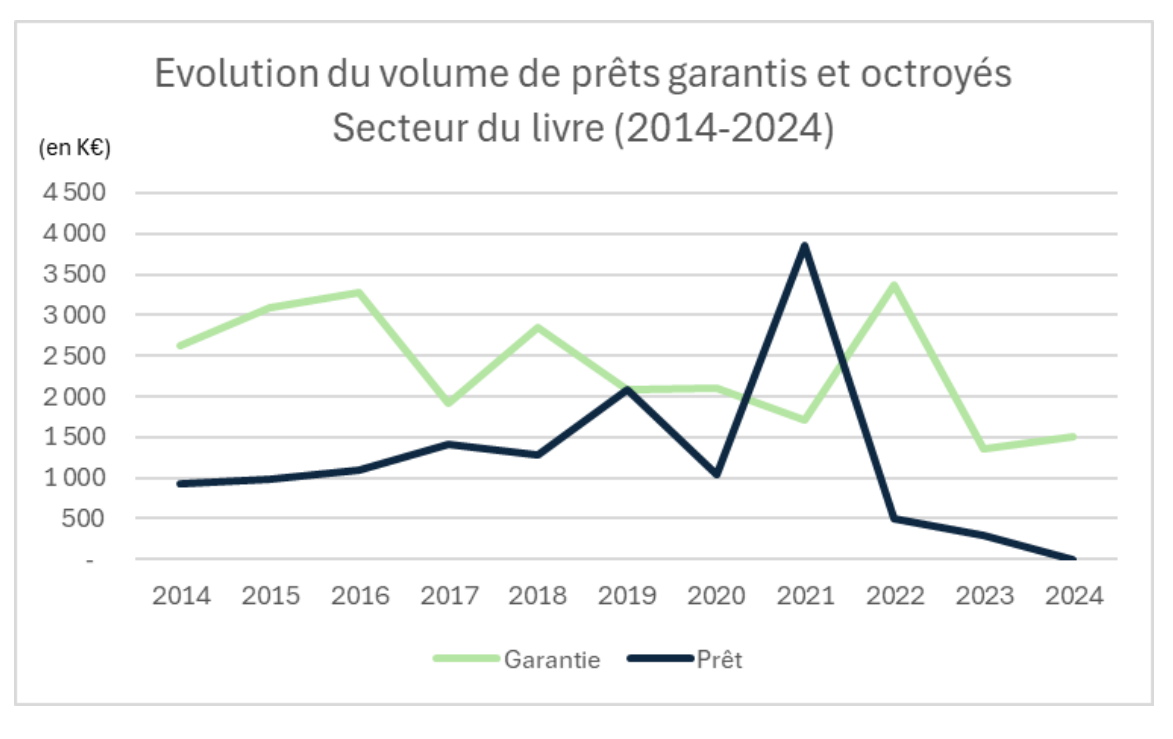

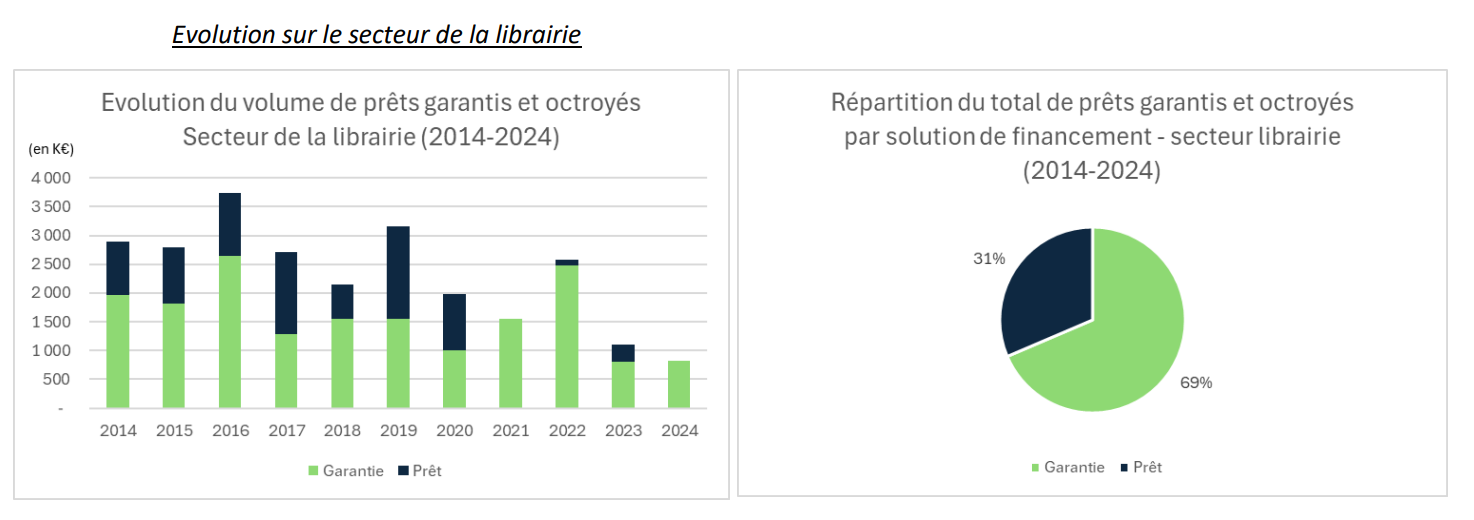

3. Les aides transitant par des organismes privés financés par des fonds publics

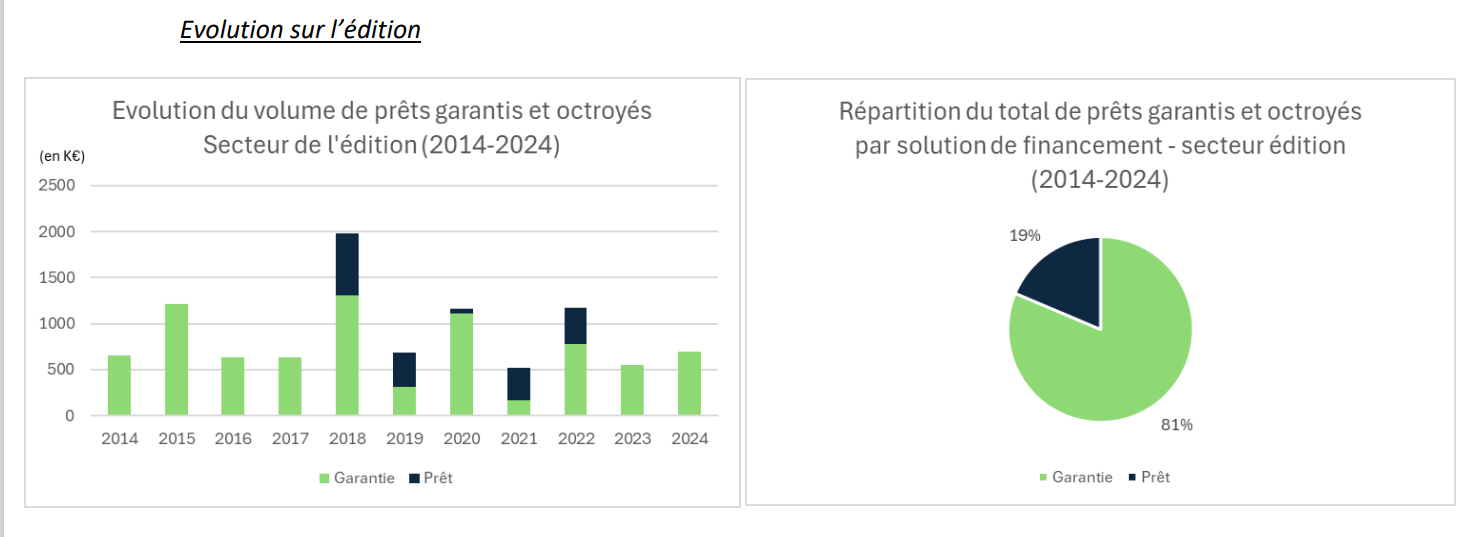

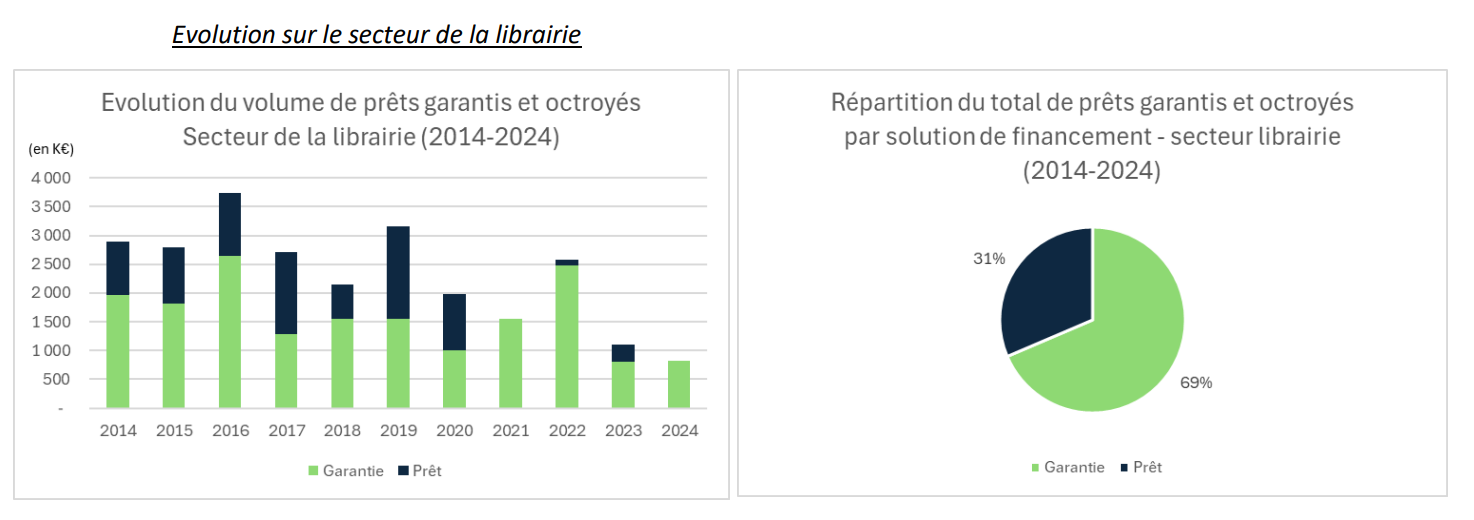

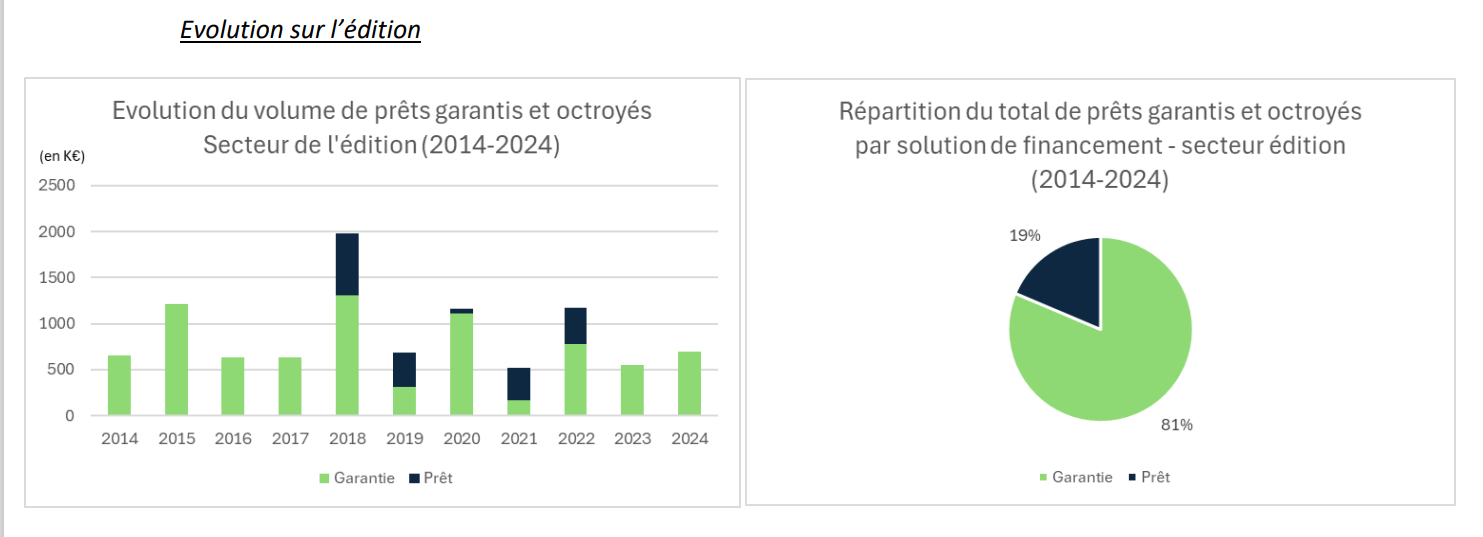

Plusieurs structures aident les entreprises du secteur du livre, généralement plus fragiles économiquement, à accéder au financement bancaire. L'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), « banque des industries culturelles » détenue pour moitié par l'État, a garanti et octroyé pour la seule filière du livre un total de 39,3 millions d'euros en faveur de 411 bénéficiaires sur la période 2014-2024.

Par ailleurs, le CNL et le ministère versent un certain nombre de subventions à des structures et associations représentatives du secteur, qui peuvent à leur tour redistribuer une part de ces financements sous forme d'aides.

IV. UN SOUTIEN GLOBAL SANS COMMUNE MESURE AVEC CELUI APPORTÉ PAR L'ÉTAT À D'AUTRES INDUSTRIES CULTURELLES

Le livre représente le premier secteur en termes de chiffres d'affaires parmi les industries culturelles. Il est pourtant de très loin le secteur le moins directement aidé.

Si les aides du CNL représentent entre 1 % et 2 % du chiffre d'affaires de l'édition et de la librairie indépendantes, elles ne représentent que 0,23 % du chiffre d'affaires total du secteur du livre.

Ce taux d'intervention est très largement inférieur à celui des autres industries culturelles : il est de 0,8 % pour le secteur du spectacle vivant et jusqu'à 15,1 % pour les secteurs soutenus par le Centre national du cinéma, dont le budget est sans commune mesure avec les moyens des autres opérateurs.

Poids des dépenses fiscales dans le secteur

des industries culturelles

par rapport à leur chiffre d'affaires en

2024

(en millions d'euros et en %)

|

Secteur |

Dispositif |

Coût des dépenses fiscales |

Part de la dépense fiscale par rapport au chiffre d'affaires du secteur |

|

Presse |

Taux réduit de TVA applicable aux publications de presse |

57 |

0,5 % |

|

Audiovisuel |

Taux réduit de TVA applicable aux services de télévisions |

150 |

13 % |

|

Cinéma |

Crédits d'impôts « cinéma » |

621 |

35 % |

|

Jeux vidéo |

Crédit d'impôt « jeux vidéo » |

66 |

2 % |

|

Spectacle vivant |

Taux réduits de TVA pour le spectacle vivant |

360 |

5 % |

|

Crédit d'impôt « spectacle vivant » |

42 |

||

|

Livre |

Taux réduit de TVA sur l'achat et la location de livre |

600 |

6 % |

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires et les données du Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS)

Même si les aides directes sont complétées par un ensemble de dispositifs, et si le soutien de l'État est multidimensionnel, le livre apparaît comme un secteur relativement indépendant des financements publics.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 : poursuivre le déploiement des contrats de filière tripartites dans les régions non encore signataires, en particulier dans les outre-mer (Directions régionales des affaires culturelles -DRAC, Centre national du livre - CNL, régions)

Recommandation n° 2 : introduire dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens du CNL un objectif de développement des ressources propres de l'établissement (ministère de la culture, CNL)

Recommandation n° 3 : évaluer le coût de traitement des aides du CNL et relever le montant minimal d'aides, actuellement fixé à 500 euros pour la plupart des aides et non revalorisé depuis 2018, afin de limiter le saupoudrage des moyens (CNL)

Recommandation n°4 : renforcer la conditionnalité des aides du CNL pour en faire davantage des instruments de politique publique face aux grands enjeux de la filière du livre (CNL)

Recommandation n° 5 : formaliser une doctrine d'intervention de l'administration déconcentrée commune à toutes les DRAC (ministère de la culture)

Recommandation n° 6 : mettre fin à l'octroi de prêts par le CNL, notamment en communiquant davantage sur le rôle de l'institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC), et ainsi recentrer le rôle de soutien économique du CNL sur l'octroi de subventions complémentaires, constituant une garantie de financement des projets (CNL, IFCIC)

Recommandation n° 7 : évaluer davantage le coût et l'impact du taux réduit à 5,5 % sur le livre, notamment en termes de redistribution et d'incitation à la lecture, et suivre le dispositif au sein du tome 2 de l'évaluations des voies et moyens en annexe des projets de loi de finances (ministère des comptes publics)

Recommandation n° 8 : transférer au CNL le financement de l'ensemble des structures professionnelles subventionnées, afin de rendre plus lisible la répartition des compétences entre tutelle et opérateur (ministère de la culture)

PREMIÈRE PARTIE

LA

PLACE DE L'ÉTAT DANS L'ORGANISATION

DE LA FILIÈRE DU LIVRE

I. ÉTAT DES LIEUX GÉNÉRAL DE LA CHAÎNE DU LIVRE

Le présent rapport porte sur les différents outils permettant à l'État de soutenir la filière du livre. Par conséquent, il apparaît utile, avant de rentrer dans le détail des moyens d'action de l'État et de l'évaluation des dispositifs mis en place, de dresser un panorama général du secteur.

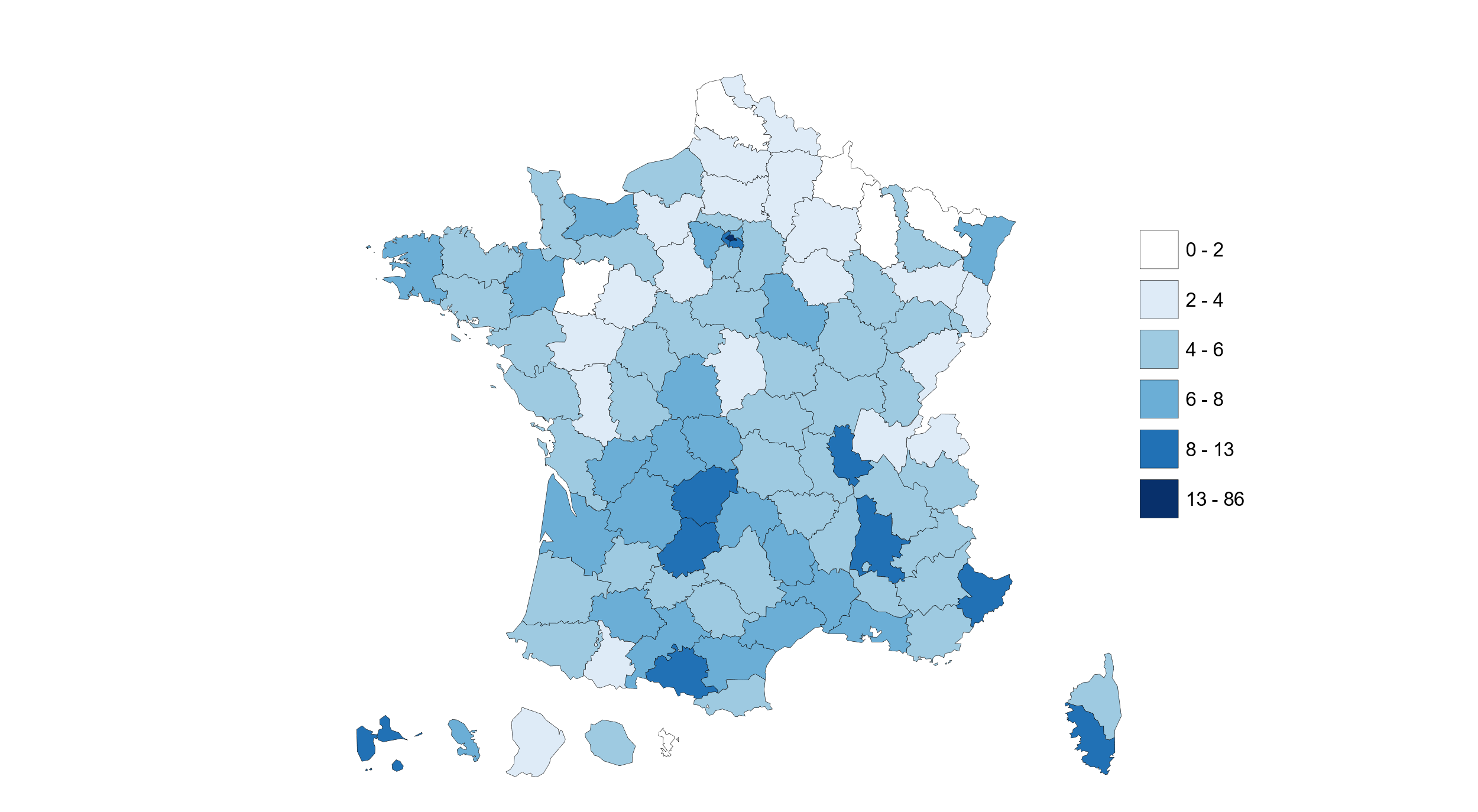

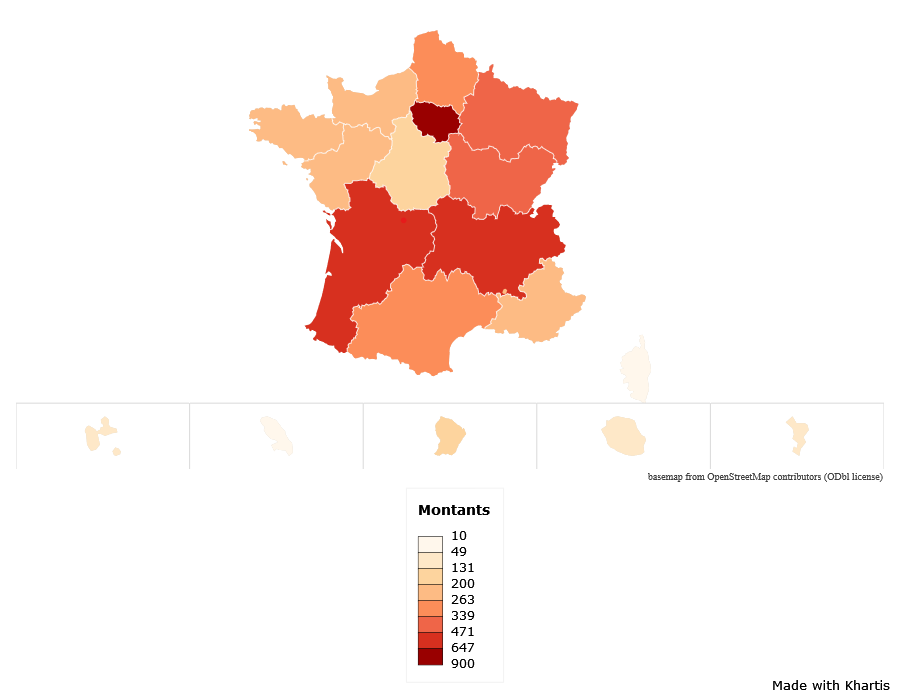

A. LA FILIÈRE DU LIVRE EST IMPLANTÉE SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES, EN PARTICULIER RURAUX ET TRÈS RURAUX

Il est difficile de disposer d'un décompte solide du nombre d'éditeurs : l'édition française se caractérise par l'existence de très nombreux acteurs indépendants aux dimensions variables. Les données transmises par le ministère de la culture permettent de considérer qu'il existe en 2022 plus de 8 000 structures éditoriales, dont 4 000 pour lesquelles l'édition constitue l'activité principale et 1 000 dont l'activité est significative sur le plan économique3(*). Ceux-ci sont répartis sur le territoire. Toutefois, rapporté au chiffre d'affaires réalisé, le marché de l'édition apparaît comme un secteur assez concentré dans certaines régions, en particulier en Île-de-France.

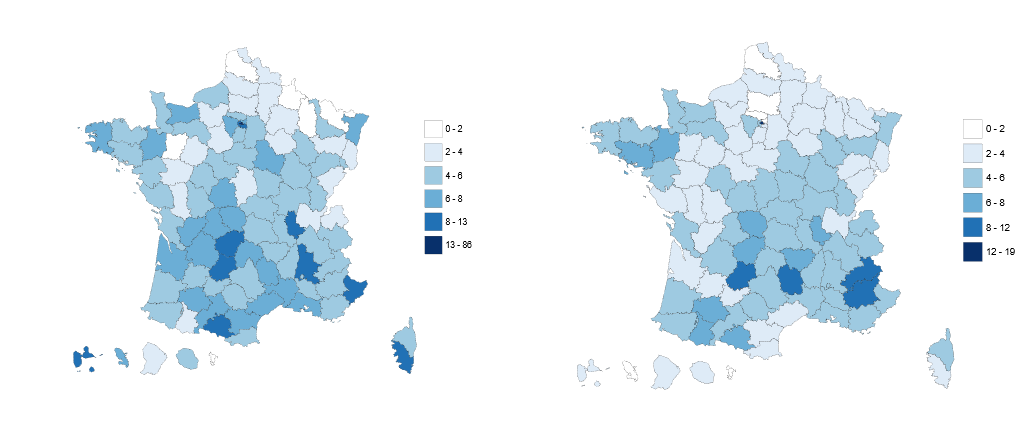

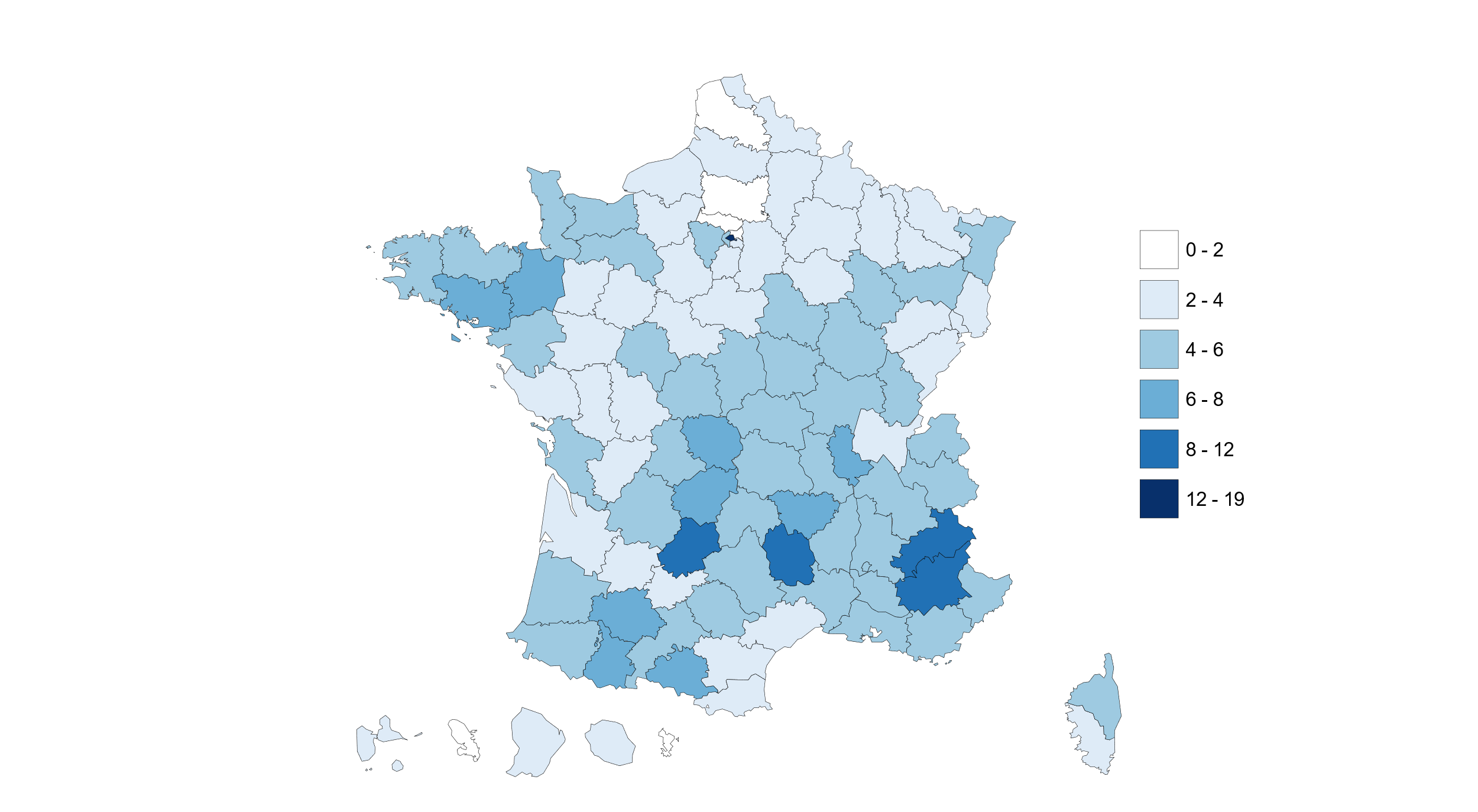

Nombre d'éditeurs pour 100 000 habitants en 2025

Source : Sénat d'après les données transmises par le Ministère de la Culture

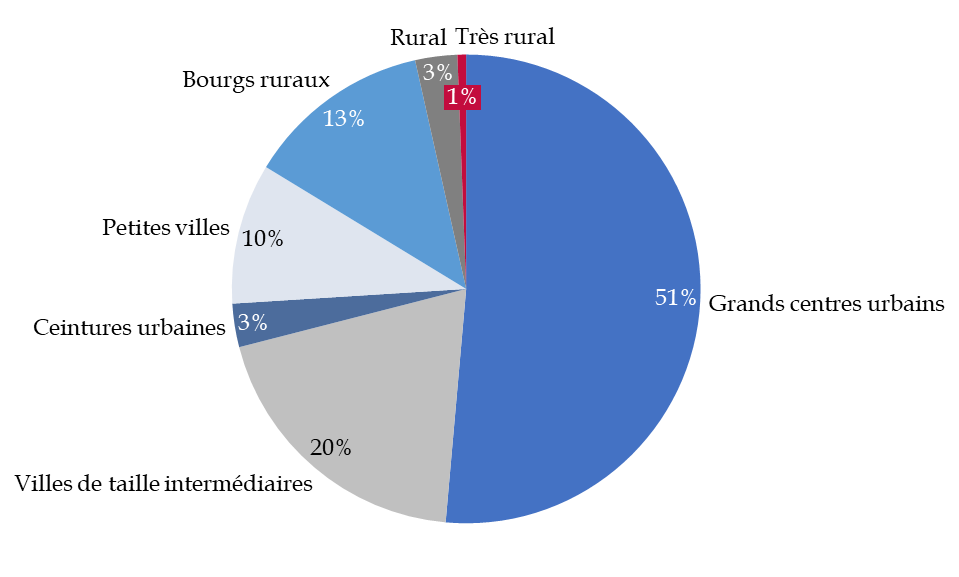

Plus de 3 000 librairies sont réparties sur le territoire, avec un nombre élevé de librairies par habitant à Paris, ainsi que dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de Lozère et du Lot. Si la moitié des librairies sont situées dans un grand centre urbain, 30 % des librairies sont implantées dans des petites villes ou des milieux ruraux ou très ruraux.

Implantation de librairie par type de territoire en 2024

(en %)

Source : commission des finances d'après les chiffres de l'observatoire de l'économie du livre

S'agissant des créations de librairies, le ministère note qu'à la suite de la crise sanitaire, les librairies généralistes ont continué à s'implanter dans des communes de moins de 15 000 habitants (plus de 3 créations de librairies sur 5), pour partie périurbaines, mais majoritairement isolées, et même de moins de 5 000 habitants (3 créations sur 10).

Ainsi, plus de 270 communes sont nouvellement dotées d'une librairie créée au cours des quatre dernières années. Les communes de plus de 100 000 habitants totalisent un cinquième des créations, avec une proportion de librairies spécialisées logiquement bien plus importante que la moyenne nationale (45 %).

Nombre de librairies pour 100 000 habitants en 2025

Source : Sénat d'après les données transmises par le Ministère de la Culture

L'analyse du secteur de la vente de livres est cependant bien plus large que les seules librairies. D'après le ministère de la culture, les librairies ne représentaient en 2024 que 27 % des achats de livres, contre 30 % pour les grandes surfaces spécialisées dans les industries culturelles. Il faut noter que la proportion d'achats en librairie est en hausse au cours des dernières années, l'achat de livres en ligne représentant une proportion stable au cours des dix dernières années.

Évolution des canaux de vente de livres

(en %)

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

Grandes surfaces spécialisées |

22,0% |

24,0% |

24,5% |

25,3% |

25,6% |

26,9% |

28,6% |

27,9% |

27,7% |

28,4% |

29,9% |

|

Librairies |

22,0% |

22,0% |

22,1% |

21,9% |

21,8% |

22,2% |

22,5% |

23,4% |

22,9% |

23,7% |

26,8% |

|

Internet |

18,5% |

19,0% |

19,5% |

20,3% |

20,8% |

20,9% |

21,9% |

20,0% |

21,9% |

22,2% |

19,9% |

|

Grandes surfaces non spécialisées |

19,5% |

19,5% |

19,2% |

19,2% |

19,4% |

18,5% |

16,7% |

18,3% |

18,7% |

18,1% |

17,9% |

|

Autres |

3,5% |

3,5% |

3,8% |

3,8% |

3,9% |

4,1% |

4,6% |

4,7% |

5,4% |

5,4% |

4,5% |

|

Courtage, club |

14,5% |

12,0% |

10,8% |

9,4% |

8,6% |

7,3% |

5,7% |

5,7% |

3,2% |

2,2% |

1,0% |

Source : ministère de la culture

B. À L'EXCEPTION DE LA PÉRIODE DE LA CRISE SANITAIRE, DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES QUI SONT RESTÉS STABLES AU COURS DES DIX DERNIÈRES ANNÉES

L'analyse des données économiques des entreprises de la chaîne du livre (la méthodologie de calcul figurant en annexe 1 du présent rapport) bat en brèche une vision défaitiste de l'évolution de la filière, mais n'incite pas pour autant à l'optimisme à moyen et long termes. Les données révèlent en effet, d'une part l'absence d'effondrement de la filière depuis 2017, d'autre part la fin très rapide, dès 2022, de la « bulle » de la chaîne du livre consécutive à la crise sanitaire.

D'après le Centre national du livre, le chiffre d'affaires global de la vente au détail de livres s'élève à 4 milliards d'euros par an, dont 500 à 600 millions d'euros pour l'export de livres. Pour les seules librairies indépendantes, les analyses du Sénat permettent de conclure à un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros en 20224(*).

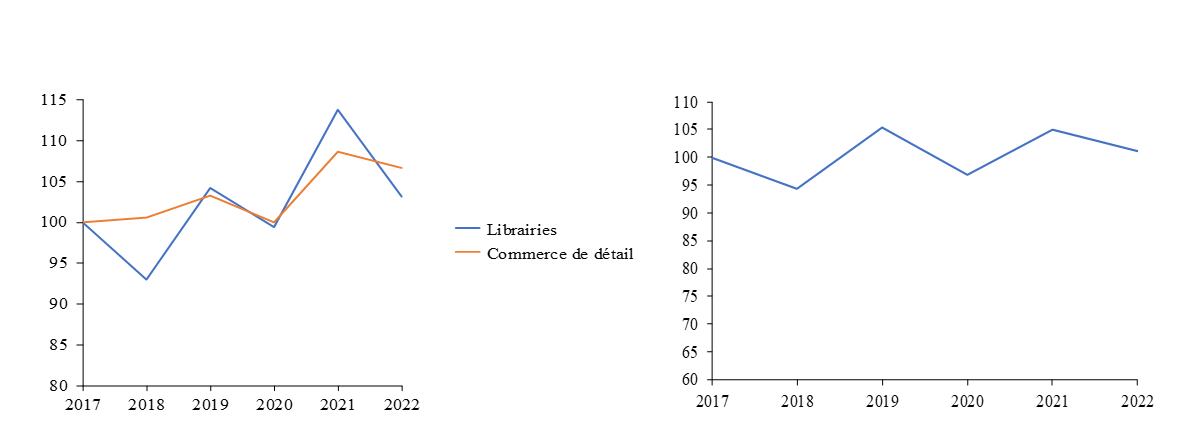

Évolution du chiffre d'affaires par secteur d'activité

(en base 100 en 2017)

Librairies Édition

Source : Sénat, d'après la base de données FARE. Les ETI et GE sont exclues pour les librairies.

Le secteur des librairies représente un marché relativement volatile, avec un niveau en 2022 proche de 2017. Si le secteur du commerce de détail a un chiffre d'affaires orienté tendanciellement à la hausse au cours des années 2017 - 2022, l'année 2020 montre un recul pour les librairies comme pour le commerce de détail. On constate un rebond important en 2021, particulièrement marqué pour les librairies, mais dont l'effet a été très limité dans le temps. Dès 2022, le secteur de la librairie est redevenu moins dynamique que l'ensemble des commerces de détail.

Contrairement au secteur des librairies, le chiffre d'affaires du secteur de l'édition est resté assez stable aux cours de la crise sanitaire. Le niveau en 2022 est proche du niveau de 2017.

Le Centre national du livre a évoqué lors de son audition un taux de marge des librairies de 2 %. Ces données sont cohérentes avec celles ressortant des analyses du présent rapport, mais cet indicateur, qui rapporte le résultat sur le chiffre d'affaires, ne permet cependant pas de comparer de façon fiable différents secteurs, contrairement au taux de valeur ajoutée.

Taux de valeur ajoutée par secteur d'activité

(en %)

Librairies Edition et autres industries culturelles

Ce graphique présente l'évolution du ratio valeur ajoutée / chiffre d'affaires.

Source : Sénat, d'après base de données FARE. Les ETI et GE sont exclues pour les librairies.

Le taux de valeur ajoutée des librairies est assez stable au fil des années, autour de 22 %. Même sans marge de manoeuvre sur le prix du livre, les librairies parviennent tout de même à obtenir un taux de valeur ajoutée légèrement plus élevé que le commerce de détail dans son ensemble.

Le taux de marge est quant à lui structurellement plus faible pour les librairies que pour le commerce de détail dans son ensemble. Cela s'explique notamment par un poids des salaires plus élevés pour les librairies que pour le reste du commerce de détail : les salaires représentent, en moyenne entre 2017 et 2022, 62 % de la valeur ajoutée des librairies, contre 55 % pour le commerce de détail. Ainsi, si les librairies génèrent plus de valeur ajoutée que le commerce de détail, le poids des effectifs rogne davantage sur la marge finale réalisée.

Le taux de valeur ajoutée du secteur des éditeurs de livres est structurellement plus bas que pour les autres industries culturelles et reste stable autour de 25 % au fil des années. Cela peut s'expliquer par une plus forte dépendance des éditeurs aux prestataires externes (auteurs à rémunérer, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs), là où les entreprises de production de films, par exemple, réalisent davantage le travail de création de valeur en interne.

Le taux de marge des éditeurs est relativement faible comparé aux autres industries culturelles. Il est toutefois plus élevé que celui des éditeurs de journaux et a une dynamique plutôt haussière, là où le taux de marge des éditeurs de journaux est plutôt orienté à la baisse.

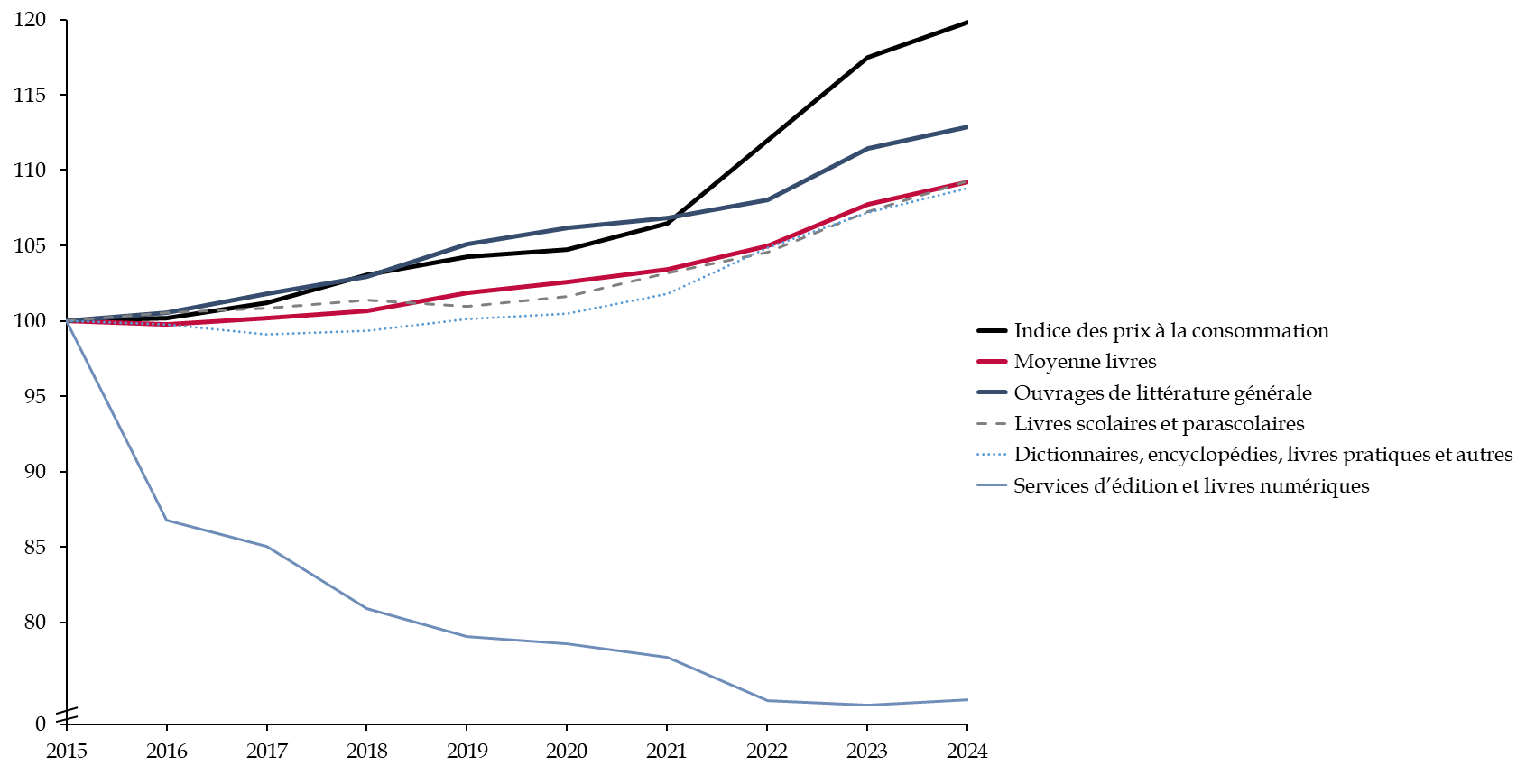

S'agissant du prix du livre, celui-ci a évolué nettement en deçà de l'inflation au cours de la dernière décennie. Les ouvrages de littérature générale sont ceux pour lesquels les prix ont été orientés davantage à la hausse.

Évolution du prix du livre par rapport à l'inflation

(base 100 en 2015)

Source : commission des finances d'après les chiffres du ministère de la culture

C. LA CHAÎNE DU LIVRE EST CONFRONTÉE À COURT ET MOYEN TERMES À DES ENJEUX MULTIPLES

Tout d'abord, le marché du livre est actuellement confronté à un effet de ciseaux entre, d'une part, la baisse structurelle du nombre de lecteurs, et d'autre part, une production de livres toujours plus abondante.

S'agissant du premier aspect, les conclusions du dernier baromètre de la lecture5(*) publié par le Centre national du livre ont été largement reprises. Globalement, la part des Français se déclarant spontanément lecteurs et lectrices diminue dans toutes les catégories socio-professionnelles et pour la quasi-totalité des tranches d'âge ; mais aussi et surtout les lecteurs réguliers (- 5 points), dont le niveau est au plus bas depuis 2015. Le ministère de la culture souligne un phénomène de « captation de l'attention par les écrans numériques », massif à partir de 2010.

Concernant le second aspect, le marché approche la saturation du fait d'une sur-publication de titres. Il existe aujourd'hui plus de 877 000 références d'ouvrages accessibles en version papier, et près de la moitié accessibles en livres numériques. Le nombre de livres physiques disponibles a augmenté de 21 % en dix ans, alors même que, comme indiqué précédemment, le lectorat s'effondre.

Évolution du nombre de titres disponibles

(en nombre de titres et en %)

Source : commission des finances d'après les chiffres du ministère de la culture

La vente de livres d'occasion constitue le seul secteur dynamique du marché, qui ne bénéficie qu'à la dernière étape de la chaîne du livre (d'où les discussions en cours sur le partage de la valeur de la vente du livre d'occasion. Ce sujet ne faisant pas l'objet du présent rapport, le rapporteur spécial ne se prononcera pas sur ces échanges).

À l'opposé des librairies dans la chaîne du livre, les évolutions technologiques, et en particulier l'intelligence artificielle, pourraient avoir un impact très fort pour les auteurs, l'activité de traduction d'ouvrages ayant déjà été fortement transformée au cours des dernières années.

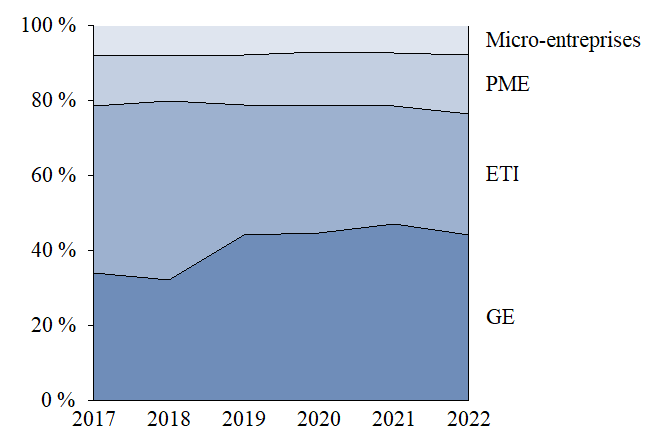

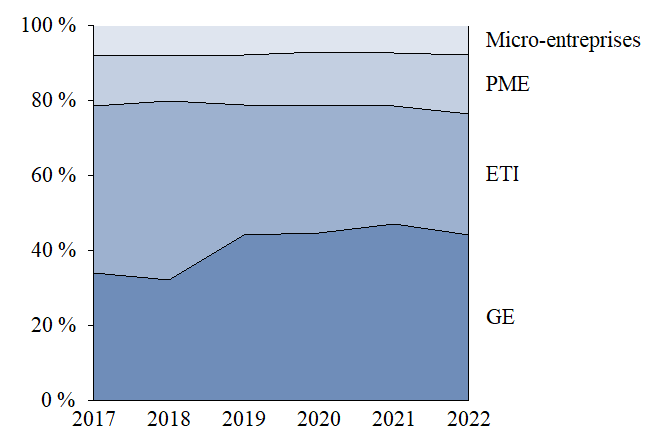

Le secteur éditorial fait quant à lui l'objet d'enjeux spécifiques du fait de sa concentration croissante. D'après le Centre national du livre, les deux premiers groupes d'édition totalisent environ 35 % des ventes de livres et les 12 premiers éditeurs, près de 80 %.6(*)

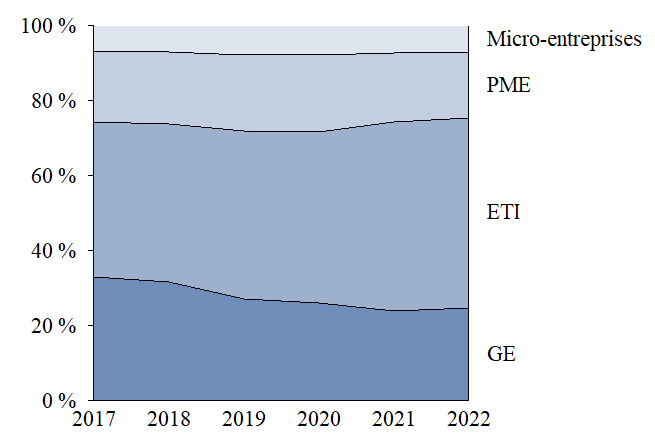

Part du chiffre d'affaires de l'édition de

livre réalisé par les entreprises

selon la taille de leur

groupe d'appartenance

(en %)

Source : Sénat, d'après la base de données FARE

II. UN PILOTAGE SATISFAISANT DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU LIVRE, QUI RELÈVE EN GRANDE PARTIE D'UNE POLITIQUE DE PROXIMITÉ

A. LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE, INTERLOCUTEUR RECONNU PAR L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE DU LIVRE

L'action du ministère de la culture en faveur du livre repose au niveau national en grande partie sur le Centre national du livre (CNL), qui, à l'image du Centre national du cinéma, a été créé après-guerre7(*). La Caisse nationale des lettres visait alors uniquement à soutenir l'édition et la réédition d'oeuvres littéraires. Ses missions se sont progressivement élargies (la caisse nationale devient ainsi le Centre national des lettres en 1973) en parallèle du développement de ses moyens, notamment par l'affectation de taxes sectorielles. Le Centre national des lettres prend le nom de Centre national du livre en 1993. La dernière évolution significative des missions du CNL remonte à 2018, qui a conduit à un recentrement du CNL sur le soutien économique à la filière du livre et le transfert à d'autres acteurs de certaines missions sans rapport (financement de la numérisation patrimoniale de la bibliothèque nationale de France par exemple).

Si la création du CNL est ancienne, sa séparation avec le ministère de la culture est en revanche assez tardive. Jusqu'en 2010, le Centre national du livre était dirigé par le directeur du livre et de la lecture au sein du ministère chargé de la culture. Cette confusion entre l'opérateur et l'administration (alors que le CNC est sa propre administration et ne dépend plus de l'administration du ministère de la culture) a été fortement critiquée. Ainsi, un rapport de l'inspection générale des affaires culturelles et de l'inspection des finances8(*) de 2007 soulignait que « la mission observe que la responsabilité de la Direction du livre et de la lecture et du Centre national du livre est exercée par la même personne, ce qui ne correspond pas aux principes souhaitables de gouvernance qui distinguent plus nettement les missions de stratège et de régulateur d'un côté, d'opérateur public chargé de la mise en oeuvre des politiques de l'autre ». La séparation a donc été renforcée en 2010, de sorte que le ministère de la culture n'exerce aujourd'hui sur le CNL qu'une tutelle classique, comparable à celle exercée sur le Centre national de la musique ou les grandes bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale de France notamment).

Aujourd'hui, cet établissement public administratif (EPA) a pour missions d'encourager la création, l'édition, la diffusion et la promotion d'ouvrages. Il assure la mise en place de nombreux dispositifs d'aide aux acteurs de la chaîne du livre.

Le CNL a fait l'objet de différentes évolutions au cours de la dernière décennie : réforme de sa gouvernance en 2014, transformation des aides à plusieurs reprises, dématérialisation des aides en 2018... Il assure également depuis 2009 la labellisation des libraires françaises ou à l'agrément des librairies francophones à l'étranger (cf. infra).

Dans son dernier rapport (non publié) sur le CNL9(*), la Cour des comptes soulignait que « l'établissement est aussi un lieu d'échanges entre tous les professionnels du livre, ce qui lui confère une place particulière au coeur du secteur ». De fait, il ressort des auditions du rapporteur spécial que le CNL est également une enceinte de concertation entre les différents acteurs de la filière du livre (auteurs et traducteurs, éditeurs et libraires en premier lieu), alors que des enjeux de partage de la valeur, historiquement prégnants, sont réactivés par les enjeux actuels (baisse du nombre de lecteurs, croissance du marché des livres d'occasion, essor du livre numérique, développement de l'intelligence artificielle, etc.).

B. UNE POLITIQUE FORTEMENT DÉCONCENTRÉE

1. Un service de taille restreinte en administration centrale qui n'a aucun rôle direct dans le soutien économique à la filière du livre

La tutelle de la politique du livre est assurée au ministère par le service du livre et de la lecture au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).

La taille du service du livre et de la lecture est désormais restreinte. Le ministère indique ainsi que le suivi économique de la filière n'est suivi que par 10 agents. Le département de l'économie du livre a pour mission d'élaborer, de coordonner et d'évaluer l'action du ministère de la culture pour l'ensemble des questions économiques, juridiques et sociales intéressant la création, l'édition, la distribution et la promotion du livre en France et à l'étranger.

L'administration centrale ne déploie aujourd'hui aucune activité de guichet en soutien à des projets portés par des acteurs de l'économie du livre. Elle exerce essentiellement une activité de contrôle et de régulation. Le département de l'économie du livre est divisé entre trois bureaux : le bureau de la création et de la diffusion ; le bureau de la régulation et des technologies ; l'observatoire de l'économie du livre, dont le rôle est d'assurer un suivi de la santé économique de la filière.

Certains intervenants entendus par le rapporteur spécial ont pu regretter la perte de poids de l'administration centrale sur le livre depuis 20 ans, vécue comme une invisibilisation progressive de la politique du livre au sein du ministère de la culture. S'il est vrai que, comparativement aux autres industries culturelles, le service du livre et de la lecture est plus réduit, sa diminution sur le temps long est en grande partie liée à la montée en puissance du CNL. D'autre part, il est vrai que peu de ministres de la culture au cours des dernières années ont fait de la lecture une des priorités de leurs ministère, de sorte que la relative attrition du service du livre et de la lecture est également liée à un portage politique souvent limité.

En revanche, la politique du livre est très peu interministérielle, alors que les enjeux sont transversaux. Par exemple, il n'existe pas de dialogue interministériel à haut niveau en administration centrale entre le ministère de la culture et celui de l'éducation nationale, alors même que la part collective du Pass culture comporte de nombreuses actions sur le livre et la lecture.

2. Un rôle essentiel de l'administration déconcentrée

La politique économique du livre a outre un caractère fortement déconcentré. Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) sont les interlocuteurs de premier niveau de la filière. Contrairement à l'administration centrales, elles ont non seulement un rôle d'expertise, mais également d'attribution de subventions.

Le ministère met ainsi en avant le rôle des 33 conseillers livre et lecture répartis dans 17 DRAC. Ils sont entre 1 à 4 par régions, selon la taille de celle-ci et l'importance que la DRAC accorde à la politique du livre. Ces conseillers ont cependant un rôle bien plus large que le soutien à l'économie du livre, et sont compétents sur l'ensemble des sujets liés au livre (économie du livre mais aussi bibliothèques, patrimoine et archives, développement de la lecture, etc.).

S'agissant de l'articulation entre le CNL et les DRAC, elle a pu faire l'objet de critiques par le passé, le ministère soulignant que « les champs d'intervention des DRAC en direction de l'économie du livre recoupent donc en partie ceux du CNL ». Aujourd'hui, la plupart des acteurs entendus par le rapporteur spécial qualifient de fluides les relations entre l'opérateur et l'administration déconcentrée.

S'agissant des aides, comme cela sera décrit plus bas, les règlements des aides sont conçus pour éviter les doubles subventions entre le CNL et les DRAC. La répartition s'effectue le plus souvent selon la taille des projets : les projets concernant les librairies dont le chiffre d'affaires est inférieur à 200 000 euros relèvent des DRAC, les autres du CNL. De même, les festivals à rayonnement national sont essentiellement soutenus par le CNL, les autres étant soutenus par les DRAC. La Drac rend également au CNL des avis sur les demandes de soutien qui lui sont adressées par les professionnels de la région.

Cette organisation a déjà été approuvée par une mission de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires culturelles, qui soulignait en 2017 que « la politique publique en faveur du livre articule l'action des régions, celle du CNL et celle des DRAC en organisant une complémentarité, davantage qu'un cumul, entre les différents dispositifs d'aide »10(*).

C. UN PILOTAGE STRUCTURÉ PAR LE BIAIS DES CONTRATS DE FILIÈRE, PERMETTANT UNE ASSOCIATION INDISPENSABLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La politique économique du livre est non seulement très déconcentrée, mais également très décentralisée. Dans le cadre de leur compétence en matière de développement économique, les régions sont les principales interlocutrices des DRAC en soutien de la filière du livre. Les départements n'ont quant à eux pas de compétence en matière de politique économique du livre (bien que pouvant intervenir localement et indirectement par le biais de l'approvisionnement des bibliothèques départementales). Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont depuis 202111(*) la possibilité de soutenir les librairies par des subventions, mais ces interventions demeurent très limitées en volume. Les communes ne peuvent par ailleurs pas accorder d'aides à la création de librairies.

Un outil de soutien des communes aux

librairies :

les marchés publics d'achats de livres

Les marchés publics pour les ventes de livres aux bibliothèques représentent en moyenne 10 % du chiffre d'affaires des librairies. Les communes peuvent appliquer la dispense de procédures pour les marchés publics de livres inférieurs à 90 000 euros. Ce seuil correspond aux achats moyens annuels de livres non scolaires d'une bibliothèque d'un territoire de 70 000 habitants. Comme précisé dans l'article R. 2122-9 du code de la commande publique, le choix de recourir à la dispense de publicité et de mise en concurrence est motivé par « l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création »

Cette mesure découle du constat que le critère du prix, habituellement déterminant pour l'attribution des marchés publics, est quasiment inopérant dans le cas des marchés publics de livres non scolaires. En effet, depuis la loi du 18 juin 2003, les rabais sur les achats de livres non scolaires par les collectivités sont plafonnés à 9 % et la quasi-totalité des fournisseurs proposent ce rabais maximal.

La dispense de procédure, bien que prévue par le code de la commande publique, n'est pas toujours connue ni appliquée par les collectivités.

Source : commission des finances

La politique du livre se caractérise, en dépit de la multiplicité des acteurs et de l'enchevêtrement de compétences, par une coordination approfondie entre les différents acteurs, par le biais de deux outils principaux : les contrats de filière économique d'une part, et les structures régionales pour le livre d'autre part.

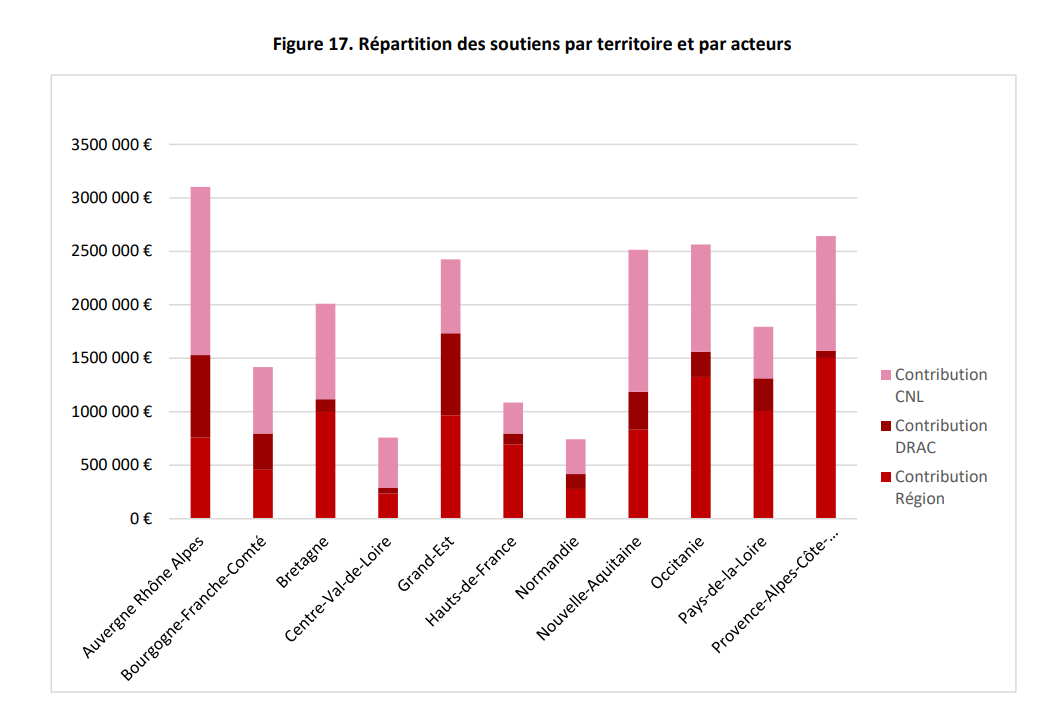

1. Les contrats de filière, un outil garantissant la complémentarité des interventions des différents échelons

Concernant le premier aspect, des contrats de filière tripartites, s'inspirant du cinéma, réunissant initialement les DRAC et les régions, puis le CNL après 2014, ont progressivement été déployés depuis le début des années 2010.

Ces contrats de filière pour l'économie du livre, conclus pour une durée de 3 ans entre la région, la DRAC et le CNL, définissent des orientations stratégiques communes. Ils ont également vocation à mutualiser les moyens publics accordés à l'économie du livre au travers d'une convention d'application financière annuelle. Les contrats de filière fonctionnent en effet sur le principe d'un co-financement entre l'État et les collectivités.

Les contrats de filière permettent notamment de limiter les doublons en matière d'invention économique. Ils permettent également de compléter l'action du CNL en axant le soutien des DRAC et des régions sur des librairies et des éditeurs inéligibles aux dispositifs nationaux du CNL. À ce titre, ils constituent des outils précieux pour la lisibilité de l'action publique et permettent d'éviter des interventions dispersées entre l'État et les collectivités. Ces contrats de filière constituent un exemple de coordination qui, s'il n'est pas unique dans le domaine des industries culturelles, est néanmoins à saluer.

Ces contrats couvrent aujourd'hui une majeure partie des régions. La politique territoriale du CNL pour la période 2022-2024 avait pour objectif d'étendre la politique de contractualisation du CNL à l'ensemble des régions métropolitaines, et d'étudier un dispositif ad hoc pour l'Outre-Mer. Cet objectif n'est pas encore tenu à l'heure actuelle, malgré des progrès. On dénombre aujourd'hui 11 contrats de filière, mais les régions Île-de-France et Pays de la Loire ne sont toujours pas dotées de contrats régionaux, même si des discussions sont en cours avec cette dernière. En outre-mer, dans lesquels les enjeux de la chaîne du livre, par exemple d'implantation de librairies, peuvent être très spécifiques, seule l'Île de la Réunion est dotée d'un contrat.

Recommandation n° 1 : poursuivre le déploiement des contrats de filière tripartites dans les régions non encore signataires, en particulier dans les outre-mer.

2. Un instrument ad hoc pour la politique du livre : les structures régionales pour le livre

Les contrats de filière sont mis en oeuvre par les structures régionales pour le livre (SRL). Celles-ci sont pour la plupart toutefois bien antérieures, et répondaient lors de leur création à un objectif de développement de la coopération décentralisée. Ces structures rassemblent, outre les financeurs publics, tous les acteurs de la chaîne du livre (soit plus de 30 000 acteurs au total).

Elles sont financées quasi-paritairement par l'État et par les collectivités : 50 % des financements proviennent des collectivités (dont 46 % des régions), 43 % de l'État et 7 % de la filière elle-même. Les structures régionales pour le livre rassemblent au total 135 équivalents temps plein (ETP).

S'agissant de l'État, ces financements ne s'ajoutent pas à ceux des DRAC : les financements déconcentrés de l'État sont le plus souvent affectés aux structures régionales pour le livre.

Selon les régions, les structures régionales pour le livre prennent la forme d'associations ou d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC). Dans le cadre des contrats de filière, les structures régionales pour le livre ont un rôle de pré-instruction des dossiers de demandes d'aides, les financeurs intervenant ensuite dans un second temps.

Les structures régionales pour le livre sont historiquement davantage liées à la librairie et à l'édition, dans une optique d'aménagement du territoire. Afin de répartir les efforts sur l'ensemble de la chaîne du livre, les nouveaux contrats de filière incitent les structures régionales pour le livre à soutenir davantage les auteurs.

Carte des structures régionales pour le livre

Source : fédération interrégionale du livre et de la lecture

La particularité de la région Île-de-France est de ne pas avoir de structure régionale pour le livre. Alors que la région francilienne concentre un grand nombre des acteurs de la chaîne du livre, le Centre national du livre ainsi que les différents acteurs entendus soulignent les difficultés qui résultent de cette absence de structure régionale, complexifiant l'articulation de l'État et de la collectivité.

Financement des structures régionales pour le livre en 2023

(en %)

|

Structure régionale |

Part de financement État |

Part de financement Région |

|

Auvergne-Rhône Alpes livre et lecture |

54 |

38 |

|

Agence livre et lecture Bourgogne Franche-Comté |

49 |

40 |

|

Livre et lecture en Bretagne |

42 |

42 |

|

Agence régionale pour le livre et l'image Centre Val de Loire |

nc |

nc |

|

Interbibly (Grand Est) |

51 |

18 |

|

Agence régionale livre et lecture Hauts-de-France |

42 |

46 |

|

Agence régionale livre et lecture Mayotte |

33 |

0 |

|

Normandie livre et lecture |

33 |

50 |

|

Agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine |

25 |

71 |

|

Occitanie livre et lecture |

31 |

46 |

|

Mobilis Pays de la Loire |

27 |

46 |

|

Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur |

25 |

45 |

|

La Réunion des livres |

49 |

15 |

|

Maison du livre de la Nouvelle Calédonie |

22 |

54 |

Source : commission des finances d'après le CNL

La politique économique du livre fait intervenir de nombreux acteurs. Cependant, la structuration ancienne de la filière, ainsi qu'un pilotage qui repose essentiellement sur le CNL et sur l'administration déconcentrée, fluidifient les relations entre les différents échelons. Nombre de recommandations figurant dans les rapports des inspections ou du Sénat du début des années 2010 ont été mises en oeuvre entre temps.

S'il reste des aspects perfectibles, s'agissant de la coordination interministérielle ou de la contractualisation avec l'ensemble des territoires, le rapporteur spécial considère que la gouvernance de la politique du livre a pour vertu d'assurer une complémentarité des actions à destination de la chaîne du livre, ce qui doit être salué.

III. LES MOYENS DE L'ÉTAT POUR LE LIVRE DÉPASSENT LE SEUL SOUTIEN À L'ÉCONOMIE DU LIVRE

A. LE SOUTIEN HISTORIQUE DE L'ÉTAT À LA FILIÈRE DU LIVRE PASSE POUR L'ESSENTIEL PAR LA RÉGULATION

1. Une action essentielle du ministère de la culture en matière de régulation du marché du livre

La politique publique du livre repose sur quatre piliers principaux :

- des mesures de régulation par le biais du droit de la propriété littéraire et artistique et du prix unique du livre ;

- un soutien aux bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale de France - BNF, bibliothèque publique d'information - BPI et bibliothèques locales) ;

- une fiscalité spécifique par l'application d'un taux réduit de TVA12(*) ;

- un soutien économique direct à la chaîne du livre, notamment par le biais du CNL.

Le présent rapport est consacré pour l'essentiel aux deux derniers aspects. Pour autant, il apparaît nécessaire pour mémoire de revenir brièvement sur les autres interventions de l'État.

Le rôle de l'administration centrale du ministère de la Culture est en effet essentiellement dédié à la construction du cadre législatif et réglementaire.

L'exemple le plus emblématique de l'intervention du ministère en matière de régulation du secteur est la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, qui a acté le principe du prix unique du livre. Le prix unique est désormais un instrument consensuel, les dérogations étant réduites au fil du temps (le dernier exemple en date étant l'interdiction faite aux plateformes de vente en ligne de contourner le prix unique en jouant sur le coût des frais de livraison13(*)).

L'autre volet principal de régulation du secteur est celui de la régulation par le droit d'auteur, le ministère intervenant par exemple sur des sujets tels que la gestion collective du droit de prêt en bibliothèques ou encore la mise en place d'une règlementation propre aux contrats d'édition.

La régulation reste, 45 ans après la loi sur le prix unique du livre, l'instrument privilégié d'intervention de l'État sur la filière du livre. À rebours de l'idée qui ferait du financement l'alpha et l'oméga de l'action de l'État en soutien à une filière économique, l'action régulatrice de l'État est particulièrement structurante : le prix unique est un outil garantissant l'égal accès à tous au livre et favorise également le maintien d'un réseau dense de librairies de proximité.

2. Une politique de labellisation axée sur le soutien aux librairies indépendantes gérée par le CNL pour le ministère

Autre instrument de la politique économique du livre, la labellisation des librairies a des conséquences sur l'attribution d'aides publiques, mais a des objectifs plus larges.

Les librairies peuvent bénéficier de l'un ou l'autre des deux labels attribués par le ministère : le label « librairie indépendante de référence » (LIR) ou « librairie de référence » (LR) pour des librairies de groupe. S'y ajoute un troisième label pour les librairies à l'étranger, qui peuvent bénéficier d'un agrément comme « librairie francophone de référence » (LFR).

Peuvent bénéficier de ces labels des libraires menant une politique de valorisation de la diversité éditoriale et de la création. Les établissements doivent remplir plusieurs conditions : avoir une activité principale de librairie en réalisant a minima 50 % du chiffre d'affaires au travers de livres ; disposer d'un catalogue d'ouvrages variés ; proposer toute l'année une animation culturelle dont la régularité et la qualité sont jugées suffisantes par la commission compétente au regard notamment de la diversité des actions et de l'importance des publics touchés.

Ces labels sont attribués pour 3 ans par le ou la ministre de la culture mais sont gérés par le CNL, qui instruit depuis 2009 les demandes de labellisation pour le compte de son ministère de tutelle. D'après le CNL, plus de 500 librairies sont actuellement labellisées, dont environ un cinquième en Île-de-France.

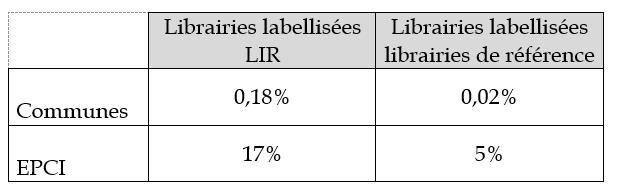

Les avantages du label LIR sont multiples : reconnaissance du public ; conditions commerciales favorables de la part des fournisseurs ; possibilité de bénéficier d'une aide à la valorisation des fonds accordée par le CNL ; possibilité de bénéficier d'une exonération de contribution foncière des entreprises si la collectivité a délibéré en ce sens.

Les exonérations de contribution foncière des entreprises pour les librairies

La loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 a posé le principe d'un label de librairie indépendante de référence, ouvrant la possibilité aux collectivités locales d'exonérer de taxe professionnelle (TP) les librairies labellisées librairies indépendantes de référence (LIR) répondant aux conditions de l'article 1464 I du code général des impôts. Elle a depuis été remplacée au 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale (CET).

Depuis la loi de finances pour 2018, les librairies labellisées librairies de référence peuvent également en bénéficier, sous réserve d'une décision étendue des collectivités territoriales.

Dans la plupart des cas, la compétence « livre » a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En 2024, 17 % des EPCI avaient mis en place cette exonération pour les librairies labellisées LIR, et 5 % des EPCI avaient étendu l'exonération aux librairies de référence.

Proportion d'EPCI et de communes ayant mis en

place une exonération

de CET en 2024

(en %)

Source : commission des finances

Source : commission des finances d'après le ministère de la culture

B. LE SOUTIEN À LA FILIÈRE NE REPRÉSENTE QU'UNE FAIBLE PART DES MOYENS CONSACRÉS PAR L'ÉTAT AU LIVRE ET À LA LECTURE

1. Les moyens budgétaires consacrés par l'État s'élèvent à 500 millions d'euros, dont la majorité n'est pas consacrée à l'économie du livre

Le montant total consacré par l'État au livre et à la lecture s'élevait en 2024 à 1,1 milliard d'euros. Ce volume élevé doit être analysé avec précaution : les deux-tiers de ce montant ne recouvrent en réalité pas une dépense budgétaire mais une perte de recettes pour l'État. La dépense budgétaire de l'État en faveur du livre et de la lecture représente 500 millions d'euros. Ces montants restent inférieurs au 1,7 milliard consacré par les collectivités à la politique de la lecture publique.

Le volet budgétaire de l'action de l'État en faveur du livre repose en grande partie par l'action 01 - Livre et lecture du programme 334 « Livre et industries culturelles » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Celle-ci s'élevait en exécution 2024 à 310 millions d'euros en AE et 317,4 millions d'euros en CP. Le reste de la dépense budgétaire découle pour une part de transferts de l'État aux collectivités territoriales (concours pour les bibliothèques locales sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ») et d'autre part du Pass culture, dont une grande partie subventionne l'achats de livres (pour un montant de 89 millions d'euros en 2024).

L'ensemble de ces 500 millions d'euros ne finance pas le soutien à l'économie du livre. La politique économique du livre proprement dite est financée par la sous-action 04 du programme 334, qui s'élève en 2024 à 50,7 millions d'euros, soit seulement 6,8 % des crédits consacrés au livre et à la lecture.

Montants consacrés par l'État au soutien au livre et à la lecture en 2024

(en millions d'euros et en %)

|

Dépense budgétaire ou incidence fiscale |

Montant |

Proportion du soutien total accordé par l'État |

|

|

Mission Médias, livre et industries culturelles Programme 334 - Action 01 livre et lecture |

Bibliothèque nationale de France |

243,0 |

22,07 % |

|

Politique économique du livre |

50,7 |

6,85 % |

|

|

dont Centre national du livre |

28,5 |

2,52 % |

|

|

Développement de la lecture et des collections |

23,7 |

2,15 % |

|

|

dont Bibliothèque publique d'information |

10,1 |

0,92 % |

|

|

Total |

317,4 |

28,83 % |

|

|

Mission Culture |

Achats de livres sur les crédits du Pass Culture (part individuelle) |

89 |

8,09 % |

|

Compensation partielle par l'État d'exonération de cotisation d'assurance vieillesse pour les artistes auteurs |

nc14(*) |

||

|

Mission relations avec les collectivités territoriales |

Concours particulier relatif aux bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) |

94,4 |

8,58 % |

|

Taux réduit de TVA sur le livre |

600 |

54,51 % |

|

|

Total |

1 100,8 |

100,00 % |

|

|

Total hors lecture publique et archives |

740 |

67,22 % |

|

|

Total dépenses budgétaires |

500,8 |

45,5 % |

|

|

Total dépenses budgétaires hors lecture publique et archives |

139,7 |

12,69% |

|

Source : commission des finances

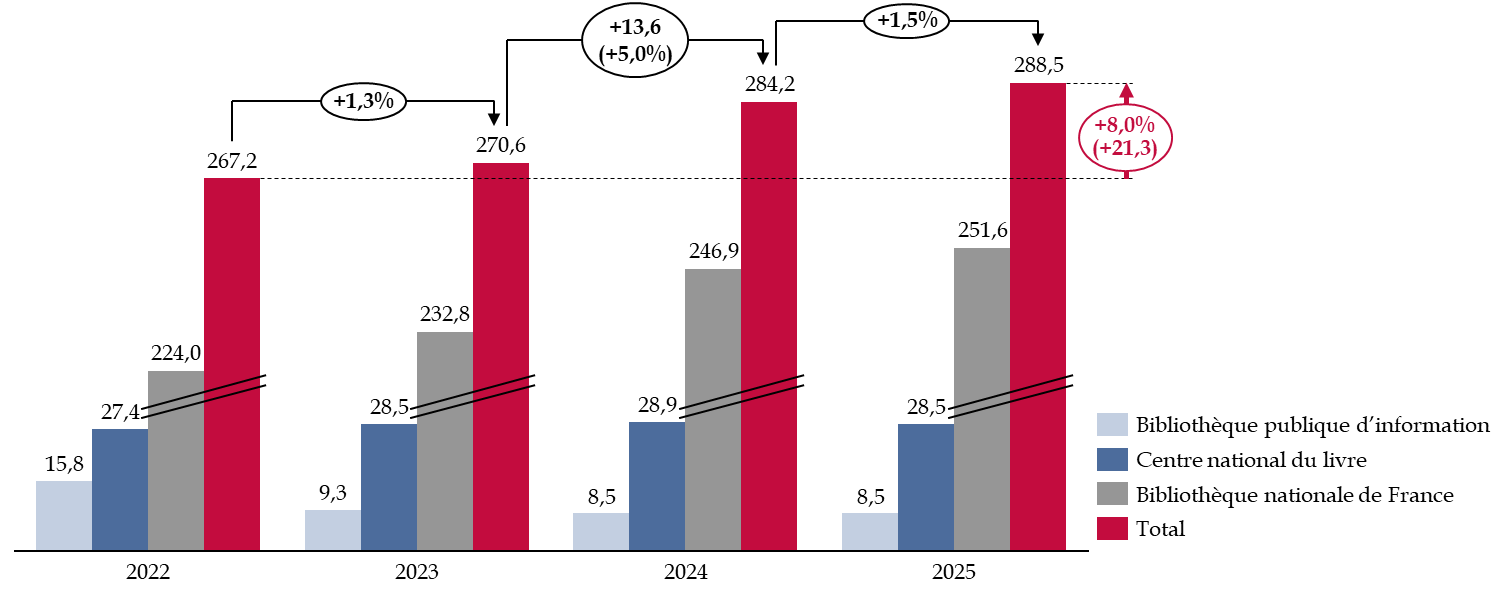

La très grande majorité des crédits budgétaires est donc consacrée à la politique de la lecture publique, essentiellement de soutien aux bibliothèques. Environ 260 millions d'euros sur les 317 millions d'euros du programme 334 consacrés au livre financent les grandes bibliothèques publiques (bibliothèque nationale de France - BnF et bibliothèque publique d'information - BPI). La dotation de la BnF est ainsi 10 fois supérieure à celle du Centre national du livre.

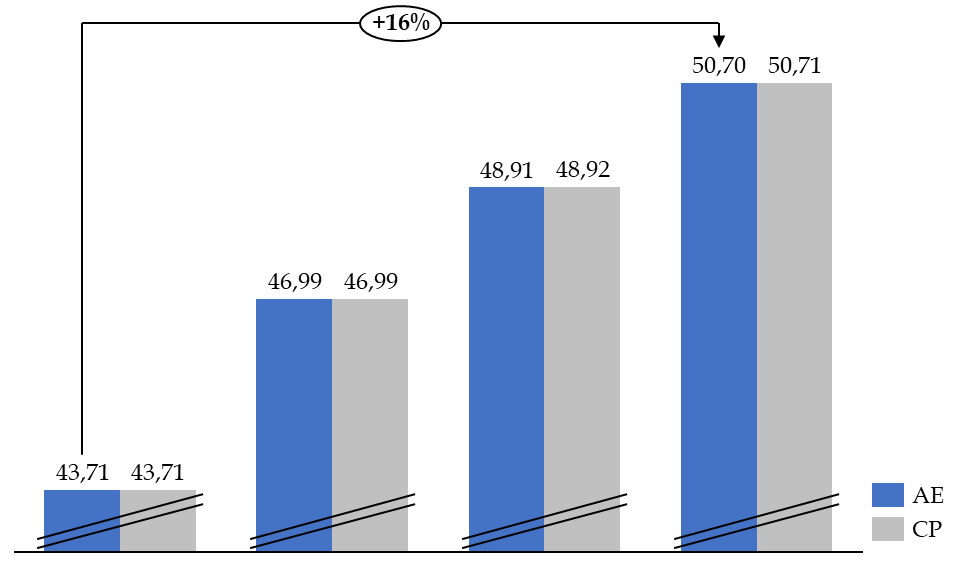

Évolution des crédits dédiés aux opérateurs du programme 334 « Livre et lecture »

(en millions d'euros)

Source : commission des finances

Les crédits de l'action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles », ces derniers ont augmenté de 15 % en AE et 21 % en CP entre 2020 et 2025. Là encore, une grande part de cette dynamique est imputable au soutien aux bibliothèques. Les crédits dédiés à la seule BnF sont en forte hausse au cours des dernières années du fait d'un besoin de gros investissements (+ 28 millions d'euros entre 2022 et 2025).

2. Des crédits dédiés au soutien économique à la filière du livre limités à 50 millions d'euros en 2024

a) Une relative stabilité des crédits dédiés à l'économie du livre depuis 2021

Le taux réduit de TVA pour le livre a un coût estimé à 600 millions d'euros en 2025 par le ministère des comptes publics. Cela représente 80 % du soutien direct de l'État à l'économie du livre. Les crédits de la mission « Médias et industries culturelles » représentent 7 % du soutien de l'État à la filière, soit une proportion inférieure au poids des crédits de la mission « Culture » (12 %).

Ventilation des dépenses fiscales et budgétaires consacrées à la politique économique du livre

(en %)

Source : commission des finances

Les crédits dédiés à l'économie du livre proprement dite s'élèvent en 2024 à 50,7 millions d'euros, soit une progression de 7 millions d'euros (+15 %) entre 2021 et 2024.

Évolution de la sous-action Économie du livre

(en millions d'euros)

Source : commission des finances

Hors inflation, sur la période 2021-2024, les crédits dédiés à l'économie du livre n'augmentent que de 3,1 %.

Évolution de la sous-action Économie du livre en euros constants

(en millions d'euros)

|

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

Montant en valeur |

43,71 |

46,99 |

48,91 |

50,70 |

|

Évolution en valeur (en euros courants) |

|

7,50% |

4,10% |

3,70% |

|

Évolution en volume (en euros constants) |

|

2,00% |

-0,70% |

1,80% |

|

Montant en euros 2025 |

49,85 |

50,87 |

50,51 |

51,41 |

Source : commission des finances

L'évolution à plus long terme des crédits budgétaires en faveur de la filière du livre depuis 2015 est difficile, du fait de forts changements de périmètre ; et en premier lieu la budgétisation des ressources du CNL en 2019 après la suppression des taxes affectées qu'il percevait antérieurement. En outre, l'évolution pluriannuelle est marquée par un fort soutien à la filière du livre dans le cadre des plans d'urgence et de relance pendant la crise sanitaire, thématique qui sera développée plus bas.

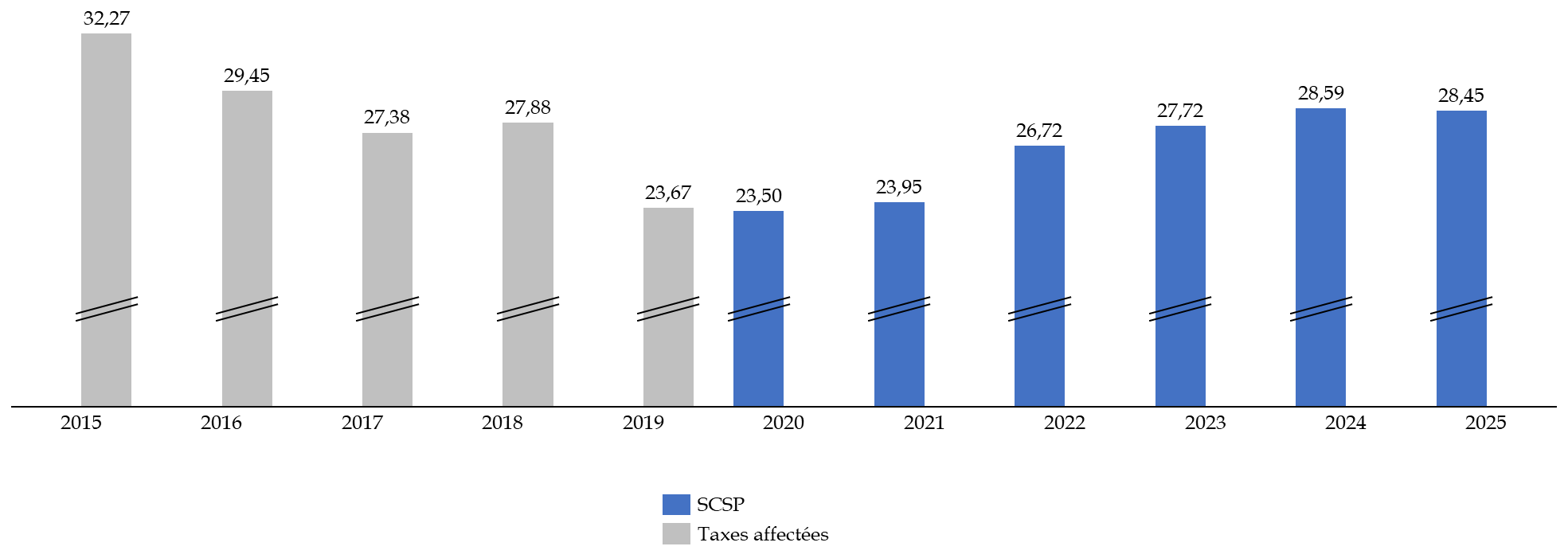

b) La situation financière du Centre national du livre : des recettes publiques en légère hausse et des dépenses maîtrisées, mais une trésorerie à un niveau particulièrement élevé

Le financement du CNL a été entièrement modifié en 2019. Auparavant, la quasi-totalité de ses ressources provenait du produit de deux taxes affectées : la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie et celle sur les appareils de reprographie et d'impression. Le rendement de ces deux taxes était en diminution, notamment du fait du caractère partiellement obsolète de la seconde (27 % entre 2015 et 2019). Dans le cadre plus large de volonté du ministère de l'économie et des finances de réduire les taxes affectées dont le montant était faible, leur suppression a été actée en loi de finances pour 201915(*).

Depuis le 1er janvier 2019, le financement du CNL a donc été budgétisé : l'opérateur perçoit désormais une subvention pour charges de service public (SCSP) sur le programme 334 « Livre et industries culturelles » de la mission » Médias, livre et industries culturelles ». Cette SCSP représentait 28,45 millions d'euros en 2025.

Le montant de la SCSP reste inférieur à celui des taxes affectées pendant la décennie 2010, là encore pour des raisons de périmètre : le montant de fiscalité affectée comprenait les subventions versées par le CNL destinées à la Bibliothèque nationale de France (BnF), au Bureau international de l'édition française (BIEF), et à la Maison des écrivains et de la littérature (MEL).

La dotation pour charges de service public du Centre national du livre a augmenté de 4,5 millions d'euros depuis 2020 (+21 %). Une part de cette augmentation en 2023 et 2024 est liée à la compensation de la hausse de l'inflation et de la revalorisation des personnels. Une autre part de cette hausse a été consacrée à des actions liées à l'année de la lecture « grande cause nationale » en 2022.

Elle a en revanche légèrement diminué entre 2024 et 2025 (de 440 000 euros), dans un contexte de contraction de la dépense publique.

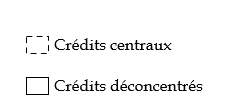

Évolution des crédits accordés au CNL

(en millions d'euros en AE=CP)

Source : commission des finances d'après les données du CNL

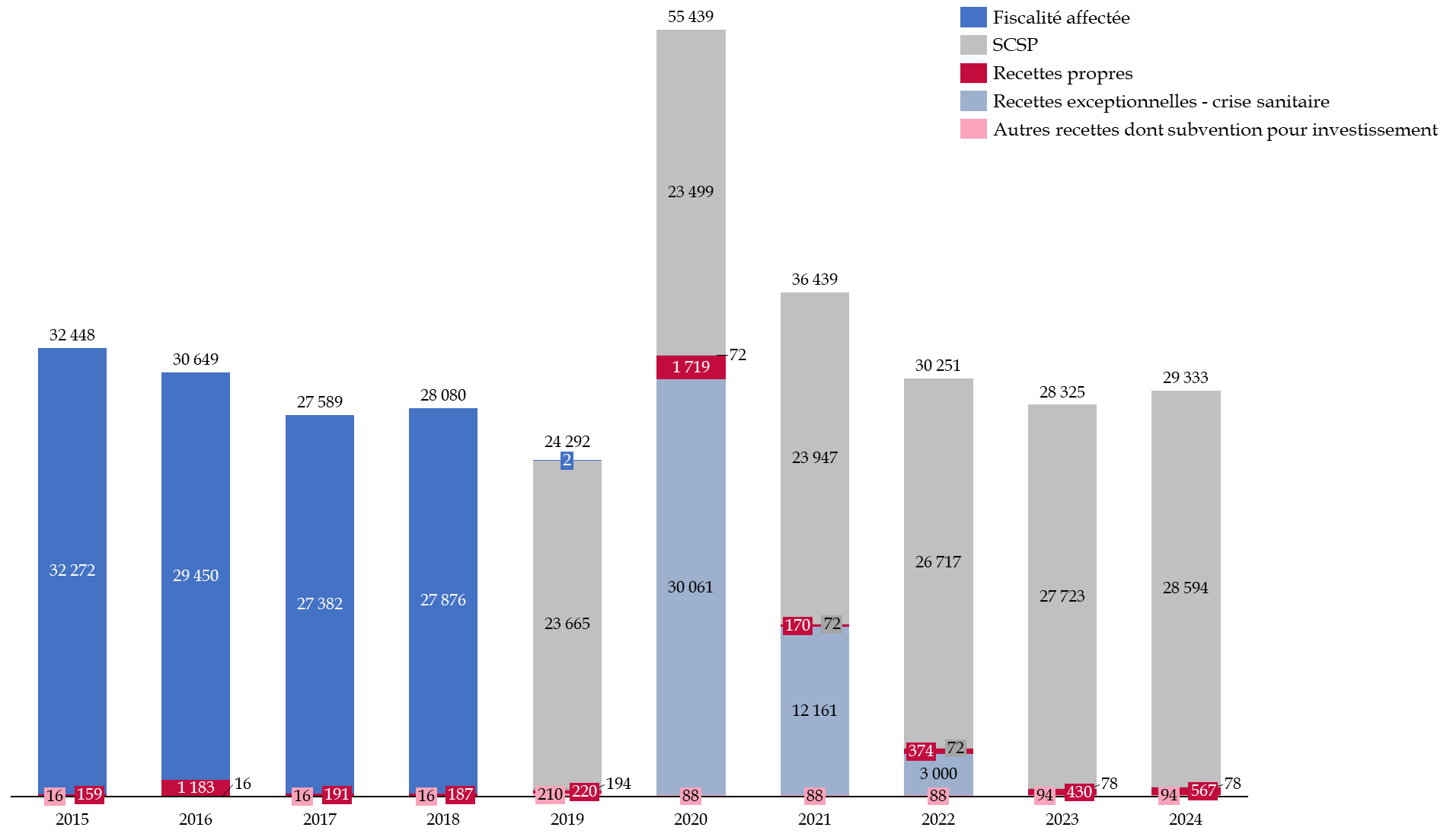

En 2024, la SCSP représentait 96 % des recettes du CNL. Pour autant, les recettes de l'établissement ont été diversifiées pendant la crise sanitaire, en particulier grâce aux versements de crédits exceptionnels (+ 30,1 millions d'euros en 2020 ; + 12,2 millions d'euros en 2021 et + 3 millions d'euros en 2022, cf. infra).

Évolution et ventilation des recettes du CNL

(en millions d'euros en AE=CP)

Source : commission des finances d'après les données du CNL

Le CNL voit ses recettes propres augmenter, mais celles-ci restent très réduites (2 % de recettes propres seulement en 2024). Elles sont aujourd'hui essentiellement constituées par le remboursement des prêts consentis par le CNL, des masterclass d'auteurs, financés la part collective du Pass culture et de l'organisation des manifestations nationales portées par le CNL. Comme pour nombre d'opérateurs du ministère de la culture, le développement des ressources propres doit représenter un axe d'amélioration au cours des prochaines années.

Il est d'ailleurs notable que le contrat d'objectifs et de performance du CNL pour 2022-2026 ne comporte pas d'indicateur dédié à la diversification de ses recettes16(*). Le seul indicateur de l'axe 4 du COP - adapter la gouvernance du CNL aux nouveaux enjeux concerne la réduction des dépenses de personnel. Le prochain COP doit être l'occasion pour la tutelle d'encourager le CNL à développer ses ressources propres en mettant en place un indicateur spécifique.

Recommandation n°2 : introduire dans le prochain contrat d'objectifs et de moyens du CNL un objectif de développement des ressources propres de l'établissement

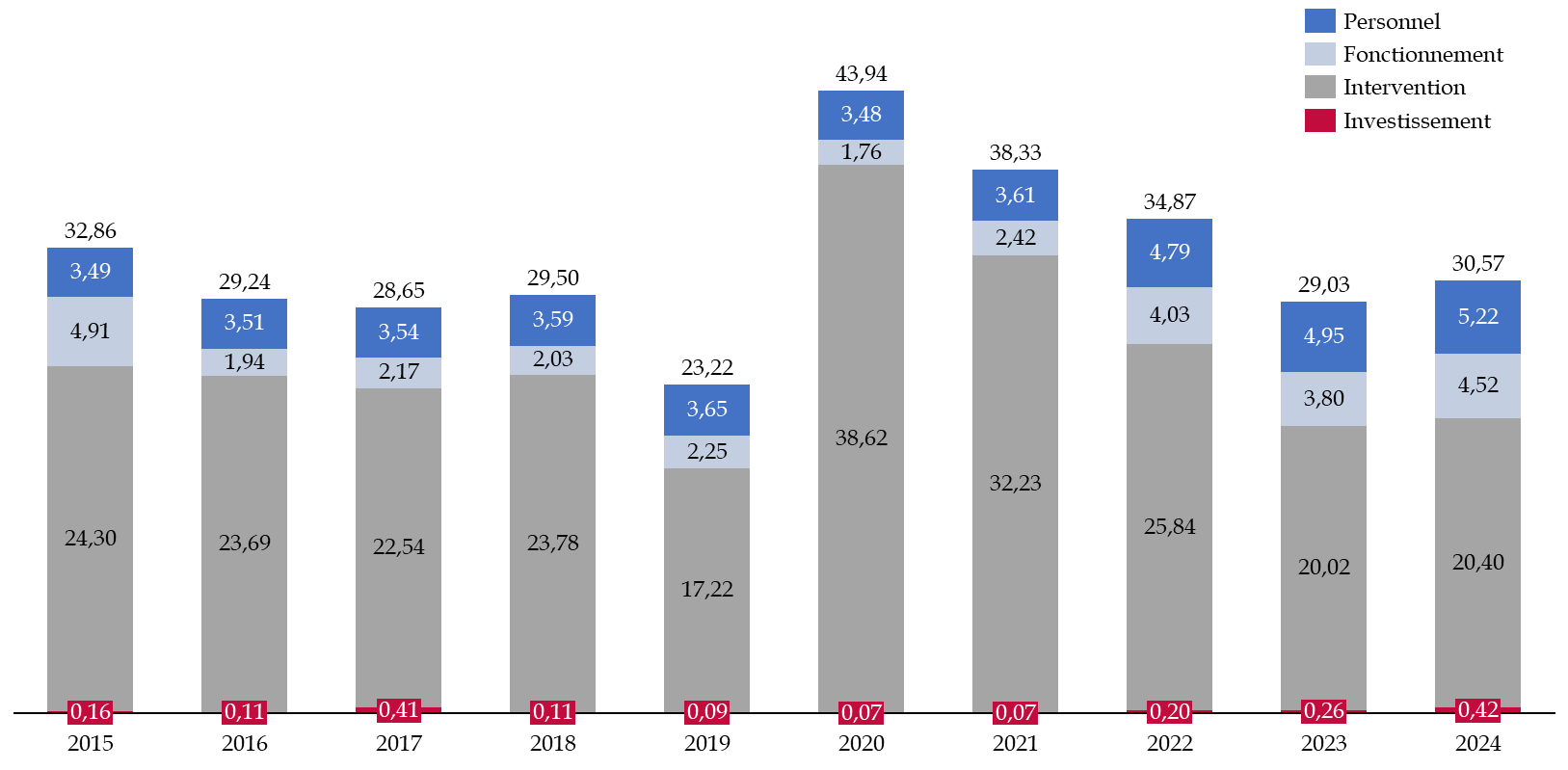

Deux-tiers des crédits versés au CNL par le ministère de la culture sont directement reversés à la filière du livre par des aides directes. Les dépenses de personnel constituent le deuxième poste de dépense (5,6 millions d'euros). Les frais de fonctionnement du CNL s'élèvent à 1,4 million d'euros.

Ventilation des dépenses du CNL en 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les données du CNL

Les dépenses du CNL sont globalement maîtrisées : elles ont diminué de 7 % au cours des dix dernières années et s'élèvent en 2024 à 30,6 millions d'euros.

Les dépenses de personnel sont celles qui ont davantage augmenté en proportion, de 3,5 millions d'euros en 2015 à 5,7 millions d'euros en 2024. La croissance de la masse salariale n'est pas liée à des recrutements (diminution d'un ETPT depuis 2015, le plafond d'emplois du CNL étant stable à 65 ETPT depuis 2019). Une part de cette augmentation découle du transfert en 2022 de la gestion des agents fonctionnaires (14 ETPT) sur le budget du CNL, qui a entraîné une hausse des dépenses d'environ 0,9 million d'euros. Les hausses successives du point d'indice en 2022 et 2023 se sont traduites par une progression de 5 % des dépenses de personnel.

Évolution des dépenses du CNL

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les données du CNL

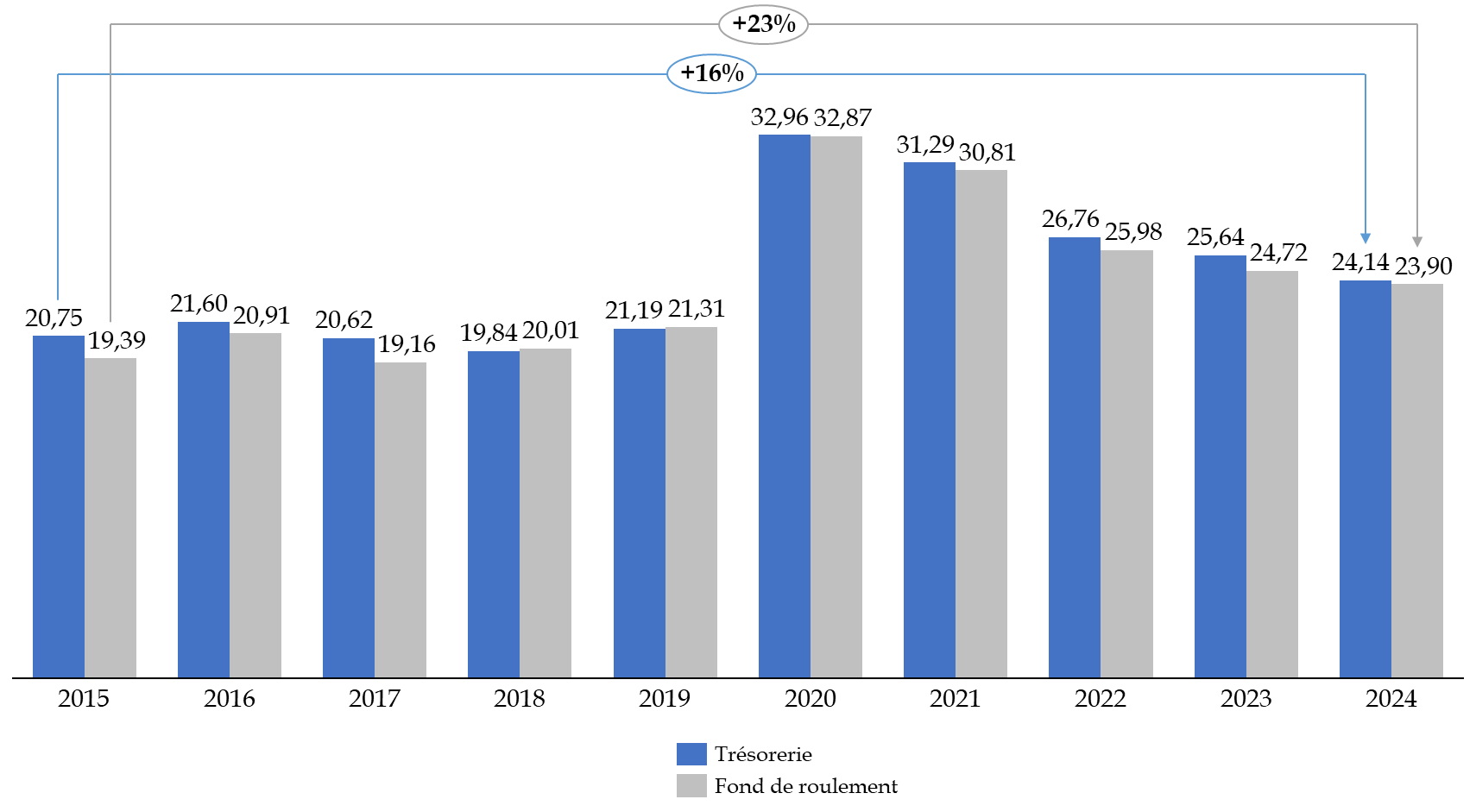

S'agissant de l'évolution des indicateurs financiers du CNL, la trésorerie et le fonds de roulement ont augmenté légèrement entre 2015 à 2019, (+ 2 % en 4 ans pour la trésorerie ; + 9 % pour le fonds de roulement). La crise sanitaire a entraîné un gonflement de l'une comme de l'autre sous le double effet de la hausse de recettes grâce aux abondements prévus dans le cadre des plans d'urgence et de relance et du décalage entre ces recettes et les dépenses correspondantes. En conséquence, en 2020, la trésorerie du CNL a augmenté de 55 % et le fonds de roulement de 54 %.

Les niveaux du fonds de roulement et de la trésorerie se sont relativement normalisés au cours des années suivantes, à la fois grâce au décaissement progressif des dépenses liées à la crise sanitaire et à des prélèvements ciblés sur le fonds de roulement. L'année de la lecture - grande cause nationale en 2022 a été financée par un prélèvement sur le fonds de roulement du CNL à hauteur de 1,5 million d'euros en 2022, prolongée en 2023 à hauteur de 500 000 euros et en 2024 de 400 000 euros. Des prélèvements sur le fonds de roulement ont également été mis en oeuvre pour financer des travaux de rénovation énergétique et le plan de soutien pour la transition écologique des acteurs de la chaine du livre (pour un montant de 400 000 euros par an).

Le fonds de roulement comme la trésorerie restent néanmoins aujourd'hui à un niveau largement supérieur à celui d'avant crise (+ 24 % par rapport à 2015), et au montant élevé, représentant près d'une année de budget. En conséquence, le CNL devrait mobiliser davantage son fonds de roulement afin de financer ses dépenses, dans un contexte de baisse potentielle des recettes publiques.

Évolution de la trésorerie et du fonds de roulement du CNL

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les données du CNL

c) Les crédits du ministère

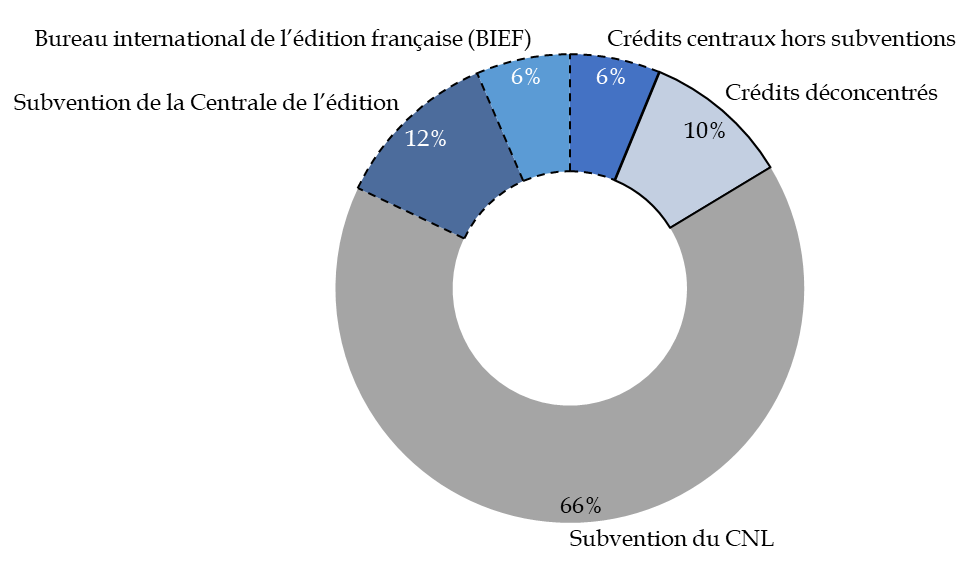

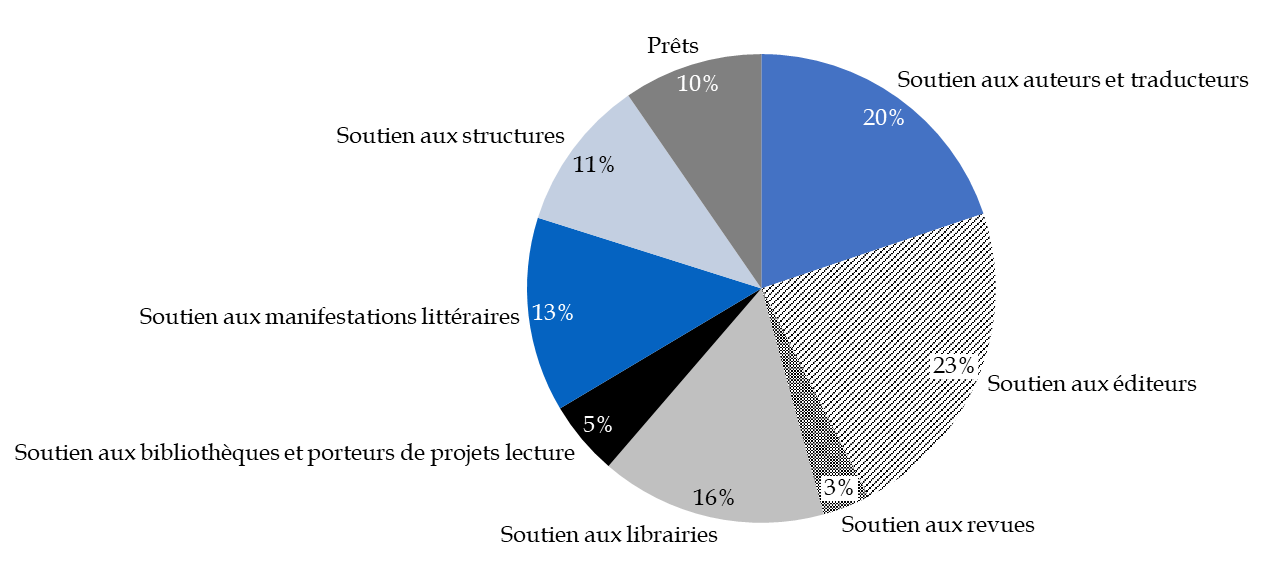

Les crédits de la sous-action « Politique économique du livre » s'élevaient en 2024 à 50,7 millions d'euros, dont les deux-tiers couvrent la SCSP du Centre national du livre. Le ministère disposait donc en 2024 de 22 millions d'euros, dont un tiers de crédits déconcentrés.

Répartition des crédits de la politique économique du livre

(en %)

Source : commission des finances d'après les données du ministère de la culture

Les crédits centraux s'élèvent en 2024 à 10,5 millions d'euros, essentiellement consacrés au financement de deux organismes, la Centrale de l'édition et le bureau international de l'édition française (BIEF). La première, qui a reçu 5 millions d'euros du ministère en 2024, est un groupement d'intérêt économique chargé à la fois de favoriser l'exportation à l'étranger des livres en langue française et de permettre l'application dans les territoires ultramarins de la loi de 1981 sur le prix du livre. Le second, recevant 2,8 millions d'euros en 2024, est chargé de faciliter et d'encourager les exportations et les échanges de droits à l'international. Le ministère verse également des subventions aux associations représentatives des auteurs, des éditeurs et des libraires (cf. infra).

S'ajoutent aux crédits centraux les montants versés par le ministère de la culture au titre du droit de prêt en bibliothèque, soit 9,8 millions d'euros en 2024. Ces derniers évoluent relativement peu selon les années (9,1 millions d'euros en 2023, 9,7 millions d'euros en 2022).

Le droit de prêt en bibliothèque et les régimes de retraites des auteurs

Le droit de prêt en bibliothèque constitue l'un des principaux dispositifs de l'action en faveur de l'économie du livre.

La loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a mis en place une rémunération des auteurs et des éditeurs pour le prêt de leurs livres en bibliothèques. Cette rémunération est financée par l'État, sur la base d'un forfait par lecteur inscrit, et par les bibliothèques de prêt, sous la forme d'un versement de 6 % du prix des livres achetés par ces dernières.

Ce dispositif permet également le financement d'un régime de retraite complémentaire au profit des écrivains et traducteurs, ainsi qu'aux illustrateurs de livres depuis le 1er janvier 201017(*).

Ce dispositif complémentaire s'ajoute aux compensations versées par l'État au titre de la prise en charge partielle des cotisations au régime général de l'Assurance retraite pour les artistes auteurs (cf. infra).

Source : ministère de la culture

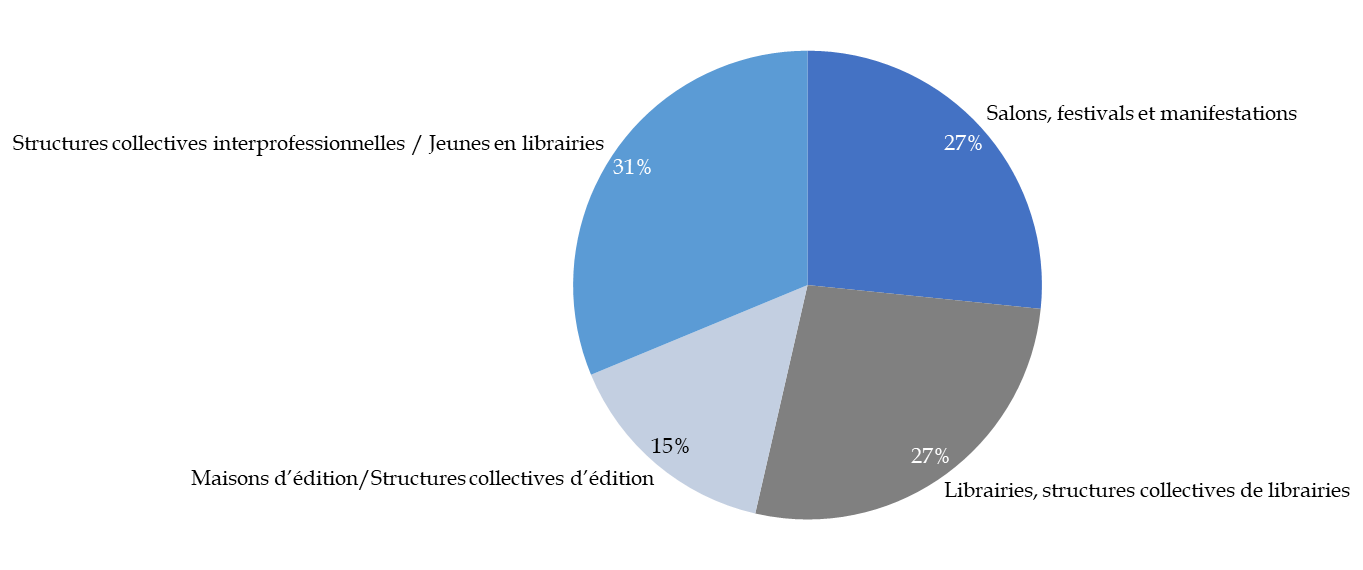

Les crédits déconcentrés représentent un tiers des montants accordés à la lecture et à l'économie du livre directement par le ministère de la culture. Toutefois, les crédits déconcentrés spécifiquement en faveur de la filière économique du livre sont d'un montant réduit, soit 4,8 millions d'euros en 2024.

Ce niveau correspond pour autant à un doublement par rapport à la période antérieure à la crise sanitaire (2,2 millions d'euros en moyenne sur la période 2015-2019). Une partie de cette hausse découle de financements de manifestations littéraires et du dispositif Jeunes en librairie (pour un total de + 1,3 million d'euros en 2023 et + 600 000 euros en 2024).

S'agissant de la destination des financements du ministère, ils contribuent pour l'essentiel au financement des librairies et dans une moindre mesure de l'édition et des manifestations littéraires. Une analyse plus précise des aides attribuées par les DRAC figure en deuxième partie du présent rapport.

Évolution des crédits de la

sous-action 4 du programme 334 - hors subvention

du Centre national du

livre

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après les données du ministère de la culture

DEUXIÈME

PARTIE

À REBOURS DES AUTRES INDUSTRIES CULTURELLES, UNE

FILIÈRE QUI REPOSE PEU

SUR LE SOUTIEN BUDGÉTAIRE DE

L'ÉTAT

I. LES AIDES DIRECTES À LA FILIÈRE DU LIVRE : UN EFFET LEVIER FORT, DES MONTANTS LIMITÉS

A. LE CNL VERSE ENVIRON 22 MILLIONS D'EUROS D'AIDES DIRECTES À L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

1. Un rôle central du Centre national du livre dans la distribution des aides à la filière du livre

a) Le CNL attribue plus d'une vingtaine d'aides pour des montants restreints

Le Centre national du livre est le principal acteur à intervenir directement auprès des entreprises de la chaîne du livre. Les aides du CNL concernent autant les aides à l'investissement qu'au fonctionnement. Elles prennent différentes formes :

- aides aux entreprises : prêts sans intérêts ou subventions pour l'accompagnement de projets de création, de reprise ou de développement ;

- aides aux actions qualitatives : prêts sans intérêts ou subventions pour le soutien aux actions d'animation culturelle, à l'élargissement ou à la création de fonds thématiques ;

- subventions en faveur des librairies francophones à l'étranger ;

- accompagnement de projets interprofessionnels.

Les aides du CNL prennent la forme de 28 dispositifs, qui bénéficient à l'ensemble des professionnels de la chaîne du livre.

Présentation des dispositifs d'aides directes du CNL

|

Cible |

Dispositif |

|

Soutien aux auteurs et traducteurs |

Bourses auteurs et illustrateurs : écriture |

|

Bourses auteurs et illustrateurs : résidences |

|

|

Bourses traducteurs : bourses de traduction |

|

|

Bourses traducteurs : bourses de séjour aux traducteurs |

|

|

Bourse Cioran |

|

|

Allocations annuelles aux auteurs |

|

|

Soutien aux éditeurs |

Publication |

|

Traduction (vers le français) |

|

|

Traduction (depuis le français) |

|

|

Développement numérique : livre audio |

|

|

Développement numérique : publications numériques |

|

|

Développement numérique : services numériques |

|

|

Promotion auteurs et publications |

|

|

Soutien aux revues |

Revues : fonctionnement |

|

Revues : numérisation |

|

|

Soutien aux librairies |

Conventions territoriales |

|

Subventions économiques |

|

|

Valorisation des fonds |

|

|

Librairies francophones à l'étranger |

|

|

Soutien aux bibliothèques et porteurs de projets lecture |

Aide au développement de la lecture |

|

Soutien aux manifestations littéraires |

Manifestations littéraires en région |

|

Partir en livre |

|

|

Printemps des poètes |

|

|

Soutien aux structures |

Accompagnement ou valorisation du secteur du livre |

|

Prêts économiques |

Prêts économiques aux éditeurs |

|

Prêts économiques aux librairies |

Source : commission des finances

S'agissant des domaines bénéficiant des financements, les livres jeunesse, les romans et la bande dessinée représentent à eux seuls plus de la moitié des aides. Les champs « histoire, sciences humaines et sociales, philosophie », « arts » et « poésie, théâtre » sont davantage aidés que ce qu'ils représentent au sein du chiffre d'affaires de l'édition française. À l'inverse, le CNL aide moins les domaines « bande dessinée » et « jeunesse » que ce qu'ils représentent au sein du chiffre d'affaires de l'édition française18(*).

Près de 3 000 aides ont été attribuées en 2023 par le CNL, pour un montant total de 22 millions d'euros.

Aides directes totales attribuées par le CNL

(en millions d'euros et en nombre d'aides)

Source : commission des finances d'après le CNL

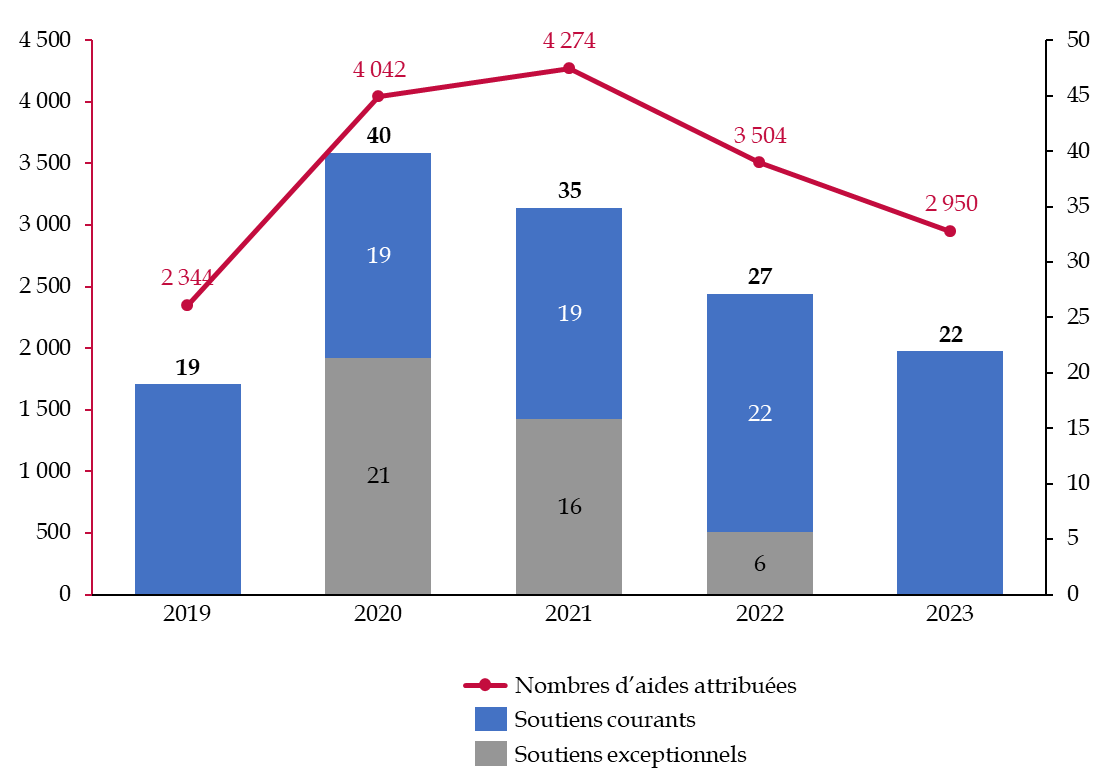

Le CNL soutient toutes les étapes de la chaîne du livre : ainsi, 20 % des aides accordées vont aux auteurs, 23 % aux éditeurs et 16 % aux librairies.

Ventilation par dispositifs des aides versées par le CNL en 2023

(en %)

Source : commission des finances d'après le CNL

Le montant moyen global pour l'ensemble des aides attribuées en 2023 est de 7 500 euros. On note cependant d'importantes variations selon l'échelon cible dans la chaîne du livre. Ainsi, si en nombre d'aides les librairies ne représentent que 16 % des aides accordées, les aides vers celles-ci sont en moyenne d'un montant deux fois supérieur aux aides aux auteurs et aux éditeurs.

Montant moyen des aides attribuées par le CNL en 2023

(en euros)

|

Nombre d'aides attribuées par le CNL |

Montant total |

Montant moyen |

|

|

Auteurs et traducteurs |

830 |

4 590 000 |

5 530,1 |

|

Éditeurs |

1131 |

5 080 000 |

4 491,6 |

|

Librairies |

449 |

5 740 000 |

12 784,0 |

|

Manifestations littéraires |

357 |

3 170 000 |

8 879,6 |

|

Valorisation du livre |

43 |

2 550 000 |

59 302,3 |

Source : commission des finances d'après les données du CNL

b) Un ciblage des aides sur les entreprises les moins rentables

Face à aux montants moyens des aides accordées par le CNL, il est possible de s'interroger sur un risque de saupoudrage. Sans l'écarter, l'analyse des données va dans le sens d'un ciblage des aides du CNL sur les entreprises les plus fragiles.

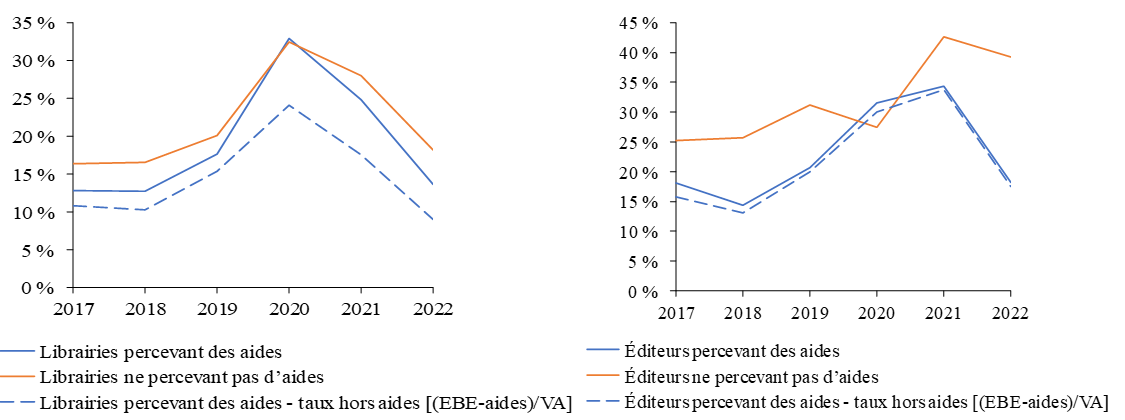

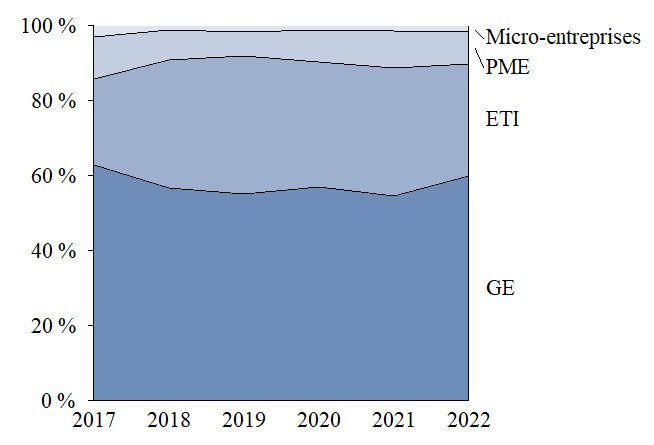

Évolution du taux de marge du secteur des

librairies et des éditeurs

selon les aides CNL et DRAC

perçues

(en %)

Taux de marge : Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée

Source : Sénat, d'après base de données FARE et Ministère de la Culture. Les ETI et GE sont exclues pour les librairies.

Les librairies qui perçoivent des aides sont, en moyenne, structurellement moins rentables que les autres, ce qui semble indiquer que les aides sont bien ciblées sur les commerces les plus en difficulté.

Hors crise sanitaire, les aides CNL et DRAC leur permettent de gagner entre 2 et 5 points de marge, et donc de se rapprocher du niveau de rentabilité des autres librairies. Malgré cela, leur taux de marge est resté inférieur au taux de marge de celles ne percevant pas d'aides. En 2020 et dans une moindre mesure 2021, les aides ont ciblé nettement plus d'entreprises, et ont tout de même été orientées, en moyenne, vers celles ayant un taux de marge plus faible.