B. ASSOUPLIR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS

1. Les compétences obligatoires : en finir avec le sentiment de dépossession

a) Le choix d'approfondir l'intercommunalité par le transfert obligatoire de nombreuses compétences structurantes aux intercommunalités

En même temps que l'intercommunalité se généralisait, avec l'entrée en vigueur des lois « RCT » et « NOTRe » qui ont rendu obligatoire l'adhésion des communes à un EPCI à fiscalité propre, l'intercommunalité s'est approfondie par le transfert de compétences sans cesse plus nombreuses.

Le plus souvent, le législateur a opté pour le transfert obligatoire aux intercommunalités de compétences jugées structurantes et dépassant le seul cadre communal.

En particulier, la loi « NOTRe » a procédé au transfert obligatoire de larges compétences aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2017, avec par exemple le transfert obligatoire, au bénéfice des communautés de communes et des communautés d'agglomération, des compétences :

- « collecte et traitement des déchets ménagers » ;

- « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » ;

- « promotion du tourisme », incluant la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes ;

- « eau » et « assainissement »66(*).

Compétences obligatoires exercées

par chaque catégorie d'EPCI

à fiscalité

propre

|

Compétence |

Communautés de communes |

Communautés d'agglomération |

Communauté urbaine |

Métropole |

|

Aménagement de l'espace et urbanisme |

? |

? |

? |

? |

|

Développement économique |

? |

? |

? |

? |

|

Gemapi |

? |

? |

? |

? |

|

Aire d'accueil des gens du voyage |

? |

? |

? |

? |

|

Collecte et traitement des déchets ménagers |

? |

? |

? |

? |

|

Eau67(*) |

? |

? |

? |

? |

|

Assainissement68(*) |

? |

? |

? |

? |

|

Politique de l'habitat |

? |

? |

? |

? |

|

Politique de la ville |

? |

? |

? |

? |

|

Gestion des eaux pluviales |

? |

? |

? |

? |

|

Voirie d'intérêt communautaire |

? |

? |

? |

? |

|

Équipements sportifs et culturels d'intérêt communautaire |

? |

? |

? |

? |

|

Cimetières, sites cinéraires et abattoirs |

? |

? |

? |

? |

|

Services d'incendie et de secours |

? |

? |

? |

? |

|

Lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores |

? |

? |

? |

? |

|

Réseaux et infrastructures de télécommunication |

? |

? |

? |

? |

|

Plan climat-air-énergie territorial |

? |

? |

? |

? |

b) Des transferts obligatoires de compétences générant un sentiment de dépossession chez les élus locaux

Le transfert obligatoire de compétences structurantes aux intercommunalités, exercées dès lors de plein droit et sans partage par celles à fiscalité propre en lieu et place des communes a généré un important sentiment de dépossession chez les élus locaux, qui ont vu leur capacité d'action se réduire drastiquement, alors même qu'ils demeurent placés en première ligne pour leurs administrés.

Le transfert obligatoire de certaines compétences n'a par ailleurs pas toujours été synonyme d'exercice plus efficace ni moins coûteux de ces compétences.

En conséquence, certains des transferts obligatoires de compétences opérés par la loi « NOTRe » ont, pour cette raison, provoqué d'importantes contestations de la part des élus municipaux.

Le cas le plus emblématique de cet état de fait est probablement celui du transfert des compétences « eau » et « assainissement ».

Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement »

En dépit de l'opposition marquée du Sénat, la loi « NOTRe » a prévu une obligation de transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers les communautés de communes et les communautés d'agglomération.

À la suite de l'entrée en vigueur de la loi « NOTRe », le Sénat a constamment réaffirmé son opposition à ce transfert obligatoire de compétences et a par exemple adopté à l'unanimité, dès le 23 février 2017, une proposition de loi visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes69(*).

Plusieurs aménagements ont au fil du temps été apportés à cette obligation, à l'initiative du Sénat.

Ainsi, la loi dite « Ferrand70(*) » de 2018 a créé une possibilité de report du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement », en permettant aux communes membres d'une communauté de communes n'exerçant pas les compétences « eau » ou « assainissement » de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles à l'intercommunalité si, avant fin 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibéraient en ce sens. À condition de réunir cette minorité de blocage, le transfert de compétence a ainsi été repoussé au 1er janvier 2026.

Par la suite, la loi dite « Engagement et proximité71(*) » a facilité les modalités de ce report, notamment en permettant aux communes membres d'une communauté de communes de s'opposer à la prise de compétence de leur intercommunalité lorsque celle-ci, alors qu'elle n'exerçait pas ou seulement partiellement ces compétences, se prononce sur leur exercice après le 1er janvier 2020.

Cette même loi a par ailleurs introduit un mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » d'une communauté de communes vers l'une de ses communes membres ou un syndicat infra-communautaire - de manière toutefois strictement encadrée, puisque le syndicat de communes devait exister avant le 1er janvier 2019 et être inclus en totalité dans le périmètre de l'intercommunalité - et autorisé le maintien de ces syndicats, même lorsque la compétence serait transférée de manière effective à l'intercommunalité, au plus tard au 1er janvier 2026.

Ces assouplissements successifs ont cependant démesurément complexifié le cadre juridique applicable à l'exercice de ces compétences et face aux difficultés rencontrées localement, le Gouvernement s'est alors engagé à aller vers « un assouplissement de l'obligation d'intercommunalisation fixée par la loi NOTRe72(*) ».

Dans ce contexte, le Sénat a adopté, le 16 mars 2023, la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », déposée par Jean-Yves Roux et plusieurs de ses collègues, dont la rapporteure de la mission. Le Sénat a une nouvelle fois réaffirmé son opposition à ce transfert obligatoire de compétences en adoptant, le 17 octobre 2024, la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », déposée par Jean-Michel Arnaud et plusieurs de ses collègues le 29 avril 2024. Celle-ci a finalement été adoptée définitivement par le Sénat le 1er avril 2025.

Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », les communes ayant conservé l'exercice de ces deux compétences n'ont plus l'obligation de les transférer à la communauté de communes.

Le transfert de la compétence « promotion du tourisme » constitue un autre exemple des difficultés rencontrées dans l'application de la loi. Comme souligné dans le rapport des députés Rémy Rebeyrotte et Arnaud Viala consacré à la commune dans la nouvelle organisation territoriale73(*), « ce transfert a suscité de fortes réticences compte tenu de l'attachement des communes à la gestion de leur office de tourisme et à la promotion de leur image ». En dépit d'une dérogation introduite au bénéfice des communes classées « stations de tourisme », qui ont été autorisées à conserver la compétence « promotion du tourisme »74(*), « le transfert de la compétence relative à la promotion du tourisme fait toujours l'objet de difficultés. (...) Les maires et présidents d'intercommunalité [se prononcent] en faveur du retour au caractère optionnel de cette compétence pour les intercommunalités ».

Ces difficultés ont été confirmées lors de l'audition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques (Anett), lors de laquelle la directrice générale, Géraldine Leduc, a indiqué à cet égard que « depuis la loi NOTRe, qui fait couler beaucoup d'encre, nous avons été entendus 24 fois par des commissions parlementaires sur le problème que pose le transfert obligatoire de la compétence de promotion du tourisme des communes vers les intercommunalités. Nous préconisions à l'époque le transfert optionnel de celle-ci. Notre président rappelle toujours le principe de subsidiarité, qui implique de mutualiser uniquement ce que les communes ne peuvent pas faire seules, ce qui pour nous est capital (...). Nous avons heureusement obtenu une exception pour les stations classées. Les maires de ces stations ont profité de cette exception et ont gardé la compétence de promotion du tourisme de manière isolée ».

Ce constat a également été confirmé par Annie Sagnes-Lagrange, maire de Luz-Saint-Sauveur et vice-présidente de la communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves, pour qui la conservation au niveau de la commune de la compétence « promotion du tourisme » et d'un office de tourisme est indispensable, en ce qu'elle permet, entre autres :

- une coopération étroite entre l'office de tourisme et les autres acteurs locaux (piscine, associations locales, maison de la culture, mairie, etc.) ;

- une grande réactivité pour résoudre rapidement les difficultés qui peuvent se poser en saison touristique, telles qu'une route coupée ou une fermeture de la piscine ;

- une offre touristique riche, car « les équipes [de l'office de tourisme] sont parfois issues du village et souvent y vivent. Les personnels sont donc imprégnés de la vie au village » ;

- une meilleure organisation des événements touristiques organisés, puisque les équipes sont directement sur place, pour organiser les événements et les animations.

Au total, au fil des auditions de la mission, la question des compétences obligatoires des intercommunalités a été l'une des plus discutées. Certains élus ont émis l'idée de supprimer les compétences obligatoires, là où d'autres proposaient d'aller plus loin en étendant le « bloc communal » aux compétences scolaire et santé.

À tout le moins, compte tenu des difficultés importantes provoquées par les transferts obligatoires de compétences, du sentiment d'impuissance et de dépossession qu'ils génèrent chez les élus municipaux et du peu de marges de manoeuvre qu'ils laissent pour adapter l'action publique aux réalités locales, il semble donc nécessaire, à l'avenir, d'éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences.

Comme explicité dans le rapport du groupe de travail de la présidence du Sénat sur la décentralisation75(*), de nouveaux transferts obligatoires de compétences « doivent être proscrits à l'avenir. L'efficacité de l'action publique locale doit désormais être la seule boussole du législateur : les communes et l'EPCI à fiscalité propre doivent être libres de déterminer, en responsabilité, les compétences qui doivent être exercées au niveau intercommunal. D'une part, les transferts obligatoires de compétences des communes vers les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres n'ont pas tous fait la preuve de leur efficacité et exigent souvent de multiples interventions du législateur, prévoyant délais d'entrée en vigueur différée et dispositions dérogatoires - à l'exemple des compétences « eau » et « assainissement ». D'autre part, de manière plus générale, le fait intercommunal étant établi, les intercommunalités n'ont plus besoin que leur soient octroyées des compétences obligatoires, comme autant de béquilles de leur légitimité ».

Recommandation n° 10 : Éviter tout nouveau transfert obligatoire de compétences.

2. Assouplir les règles de répartition des compétences afin d'adapter l'intercommunalité à la diversité des territoires

Pour mieux adapter l'exercice des compétences aux spécificités du territoire et donner davantage de marges de manoeuvre aux élus locaux, il importe d'assouplir les règles de transfert et de délégations de compétences, pour s'adapter au mieux aux réalités locales.

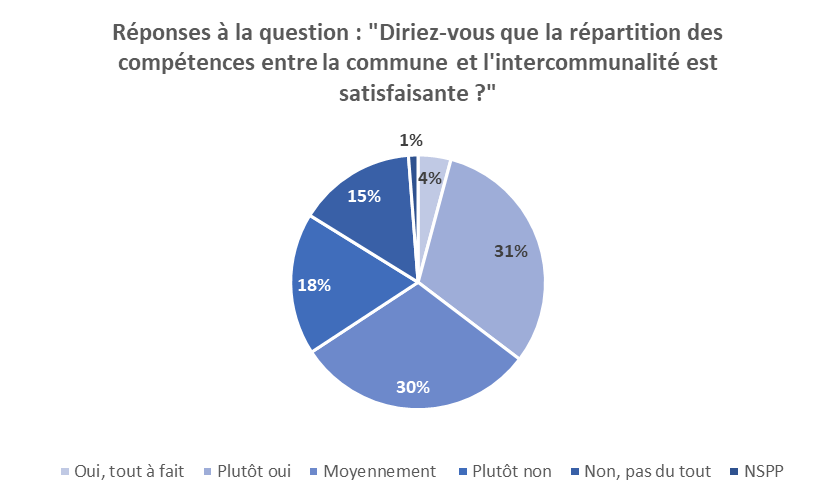

Sous les réserves méthodologiques liées au caractère purement volontaire de la participation, la consultation des élus locaux organisée par la mission d'information laisse en effet penser que la répartition des compétences entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres est perfectible. Beaucoup de répondants ont en effet indiqué ne pas être satisfaits de la répartition actuelle des compétences, comme le montre le graphique ci-dessous.

Source : résultats de la consultation des élus locaux

Concernant les transferts de compétences, des progrès importants ont été obtenus à l'initiative du Sénat. Ainsi, la loi dite « 3DS76(*) » a introduit la faculté de transférer « à la carte » certaines compétences facultatives des communes vers les EPCI à fiscalité propre. Ce transfert de compétence à la carte peut être mis en oeuvre par une ou plusieurs des communes membres de l'intercommunalité et peut concerner tout ou partie de la compétence, garantissant un exercice des compétences au plus près des réalités locales et le respect du principe de subsidiarité.

Les régimes de transferts de compétences

Il existe plusieurs régimes de transferts de compétences entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres.

En premier lieu, l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales autorise les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre à transférer, à tout moment, tout ou partie de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, à l'EPCI à fiscalité propre. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux, à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population - et avec l'accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de l'intercommunalité.

En deuxième lieu, les compétences exercées par les EPCI à fiscalité propre et dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent à tout moment être restituées aux communes membres, comme le prévoit l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. La restitution de compétences est décidée par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.

En troisième lieu, l'article L. 5211-17-2 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi « 3DS », prévoit un mécanisme de transfert de compétences « à la carte ». Ainsi, une ou plusieurs communes membres d'un EPCI à fiscalité propre peuvent lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, selon les mêmes règles de majorité qualifiée.

Pour aller plus loin et conformément aux recommandations émises par le groupe de travail de la présidence du Sénat sur la décentralisation déjà cité77(*), il convient d'approfondir les possibilités de transfert de compétences « à la carte ».

En effet, les mécanismes d'un tel transfert ne concernent pas l'ensemble des compétences.

Or, comme souligné dans le rapport précité, « l'exercice de certaines d'entre elles serait facilité par un transfert différencié à l'échelle du territoire. Il en va ainsi, en particulier, de la compétence « urbanisme » et de la possibilité de réaliser des PLUi « à la carte ». Sur certains pans du PLU, tels que l'urbanisme commercial, il pourrait ainsi être envisagé d'en transférer l'exercice à l'EPCI à fiscalité propre duquel la commune est membre, sans pour autant que celle-ci perde l'ensemble de sa compétence en matière d'urbanisme ».

Cette évolution constituerait une application concrète de la volonté de rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, objet d'une proposition de loi transpartisane issue des travaux de ce groupe de travail78(*). Il pourrait à ce titre être prévu :

- d'autoriser les EPCI à fiscalité propre à restituer certaines compétences obligatoires à leurs communes membres ;

- de permettre à une ou plusieurs communes membres d'un EPCI à fiscalité propre de transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines compétences obligatoires qui leur auront été restituées par l'EPCI à fiscalité propre.

Recommandation n° 11 : Étendre les possibilités de transfert de compétences « à la carte » à certaines compétences obligatoires.

Ensuite, toujours dans l'optique d'adapter l'exercice des compétences aux spécificités des territoires, il apparaît nécessaire de permettre de modifier la répartition des compétences, y compris « à la carte », par accord local pris à l'unanimité des conseils municipaux et du conseil communautaire.

Cette possibilité pourrait par exemple concerner la compétence « mobilités » et permettrait aux conseils municipaux, en accord avec l'intercommunalité, de transférer une partie de la compétence, jugée d'importance communautaire, à l'EPCI à fiscalité propre, tout en continuant d'exercer le reste de la compétence au niveau communal, au plus près des besoins du territoire.

Comme rappelé dans le rapport précité, « il est courant qu'en fonction des territoires, l'échelon approprié d'exercice diffère. Et nul ne sait mieux à quel échelon une compétence doit être exercée que les élus locaux eux-mêmes. À l'inverse, il est vain pour le législateur de vouloir régler uniformément l'ensemble des situations pouvant se présenter ».

Recommandation n° 12 : Permettre, par accord local, de modifier la répartition des compétences.

En principe, un EPCI à fiscalité propre ne peut déléguer l'une de ses compétences79(*). Toutefois, plusieurs mécanismes permettant à un EPCI à fiscalité propre de déléguer ses compétences à une ou plusieurs de ses communes membres ou à un syndicat infra-communautaire ont été ponctuellement introduits par le législateur. Plusieurs régimes coexistent donc en l'état actuel du droit.

D'abord, les EPCI à fiscalité propre peuvent confier, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions à une ou plusieurs communes membres de l'intercommunalité, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public80(*).

Inversement, ces mêmes collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'EPCI à fiscalité propre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions, dans les mêmes conditions81(*).

Par ailleurs, les communautés de communes et communautés d'agglomération s'étant vu transférer les compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » peuvent déléguer, par convention, ces compétences à une commune membre ou à un syndicat infra-communautaire existant au 1er janvier 2019 et inclus dans la totalité du périmètre de l'intercommunalité82(*).

Ensuite, les communautés urbaines et les métropoles sont autorisées, depuis l'entrée en vigueur de la loi « 3DS », à déléguer, par convention, à leurs communes membres, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elles ont la charge83(*).

Dans un objectif de simplification et pour permettre aux acteurs de se saisir davantage de ces outils, et ainsi de mieux adapter l'exercice des compétences aux réalités du territoire, il serait opportun d'unifier par le haut le régime des délégations de compétences par voie de convention. L'ensemble des régimes de délégations de compétences d'un EPCI à fiscalité propre vers ses communes membres ou vers un syndicat infra-communautaire serait donc unifié au sein d'une unique procédure de délégation.

Recommandation n° 13 : Simplifier le régime des délégations de compétences.

3. Rationaliser la répartition des compétences : appliquer strictement le principe de subsidiarité

a) L'intérêt communautaire permet de donner corps au principe de subsidiarité

L'exercice de certaines compétences au niveau intercommunal est subordonné à la reconnaissance préalable d'un intérêt communautaire.

Traduction concrète du principe de subsidiarité, l'intérêt communautaire permet, pour une seule et même compétence, de délimiter la part de cette compétence qui doit rester gérée au niveau communal, au plus proche du terrain, et la part dont les enjeux dépassent le strict cadre communal et qui doit plutôt être exercée au niveau de l'intercommunalité.

L'identification d'un intérêt communautaire est exigée pour l'exercice, au niveau intercommunal, de l'ensemble des compétences facultatives ainsi que, dans certains cas limitativement énumérés par la loi, pour l'exercice de certaines compétences obligatoires au niveau intercommunal.

À titre d'exemple, aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines exercent, de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence « construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs », lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire uniquement.

De même, pour les communautés d'agglomération, l'exercice de la compétence « politique du logement » au niveau intercommunal est subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire.

b) Un intérêt communautaire défini librement par les conseils communautaires

Depuis l'entrée en vigueur de la loi dite « Maptam84(*) », l'intérêt communautaire est défini par les conseils communautaires, à la majorité qualifiée des deux tiers, dans un délai de deux ans à compter du transfert de la compétence. À défaut de définition de l'intérêt communautaire, l'EPCI à fiscalité propre exerce l'intégralité de la compétence transférée.

Pour les communautés d'agglomération, le III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi « Maptam », précise ainsi que « lorsque l'exercice des compétences (...) est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée ».

La définition de l'intérêt communautaire retenue par l'organe délibérant peut par la suite être modifiée à tout moment, de façon à adapter l'action publique aux circonstances locales.

L'intérêt communautaire rend donc concret le principe de subsidiarité, en évitant qu'une compétence soit exercée au niveau intercommunal, alors qu'elle serait mieux exercée par les communes, et en permettant d'adapter à tout moment la répartition des compétences pour ajuster au mieux le niveau d'exercice des compétences concernées.

Toutefois, le législateur n'a défini aucun critère objectif pour permettre aux conseils communautaires de définir l'intérêt communautaire.

Certes, certains critères indicatifs ont pu être donnés par voie de circulaire : c'est par exemple le cas pour la définition de l'intérêt communautaire en matière d'habitat. Une circulaire du ministère de l'intérieur du 13 juillet 200685(*) présente ainsi des critères pouvant guider à la définition de l'intérêt communautaire en matière d'habitat, tels que :

- les zones d'intervention - les EPCI à fiscalité propre ayant davantage vocation à exercer leur compétence, s'agissant d'opérations concernant plusieurs communes ;

- la spécificité de certaines opérations (logement des personnes âgées par exemple) ;

- le seuil financier du projet ;

- le nombre de logements créés, etc.

Ces démarches sont toutefois très rares et selon la Cour des comptes, « de nombreuses communautés ont fait le choix de le définir sous forme d'une liste d'équipements, de voiries ou encore de zones économiques. En l'absence de critères objectifs reflétant une stratégie globale, l'intérêt communautaire est bien souvent le fruit de compromis communaux ».

Cette absence de critères objectifs conduit parfois à maintenir au niveau communal l'exercice de certaines compétences dépassant en réalité le seul cadre de la commune, ou inversement.

Dans ce contexte et pour garantir l'efficacité de l'action publique locale, il pourrait être envisagé de définir des critères objectifs permettant, pour chaque compétence concernée, de définir l'intérêt communautaire.

Recommandation n° 14 : Dans le cas d'un transfert de compétence subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, prescrire que ce dernier soit défini par le groupement intercommunal sur la base de critères formalisés et objectifs.

* 66 Ce dernier transfert de compétences devait intervenir, initialement, à compter du 1er janvier 2020.

* 67 La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » a supprimé le caractère obligatoire du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. Seules les communautés de communes s'étant vues transférer ces compétences par toutes les communes membres, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, l'exercent à titre obligatoire.

* 68 Idem.

* 69 Proposition de loi n° 291 (2016-2017) visant au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans les compétences optionnelles des communautés de communes, déposée par Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues le 11 janvier 2017.

* 70 Article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes.

* 71 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

* 72 Réponse de Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à une question de Jean-Michel Arnaud (séance de questions d'actualité au Gouvernement du 10 avril 2024).

* 73 Rapport n° 2191 du 24 juillet 2019 de Rémy Rebeyrotte et Arnaud Viala sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale.

* 74 Article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

* 75 Groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, « Libre administration, simplification, libertés locales : 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir », 6 juillet 2023.

* 76 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 77 Groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, « Libre administration, simplification, libertés locales : 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir », 6 juillet 2023.

* 78 Proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, présentée par MM. François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Mme Françoise Gatel et M. Jean-François Husson, 22 mars 2024.

* 79 Article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.

* 80 Articles L. 5214-16-1, L. 5125-27 et L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales.

* 81 Ibid.

* 82 Articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

* 83 Articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.

* 84 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

* 85 Circulaire du 13 juillet 2006 relative à l'aide à la définition de l'intérêt communautaire en matière « d'habitat » au profit des communes et de leurs groupements.