C. APPROFONDIR LES MUTUALISATIONS, PREMIÈRE RAISON D'ÊTRE DE L'INTERCOMMUNALITÉ

1. Des mutualisations encore insuffisamment mises en oeuvre

a) Une raison d'être de l'intercommunalité aux multiples formes

« Pour nous, l'intercommunalité sous toutes ses formes est un outil, et un outil indispensable, d'abord de mutualisation », avait déclaré M. André Laignel, vice-président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité chargé de l'intercommunalité.

Les outils de mutualisation sont nombreux et celle-ci peut prendre diverses formes.

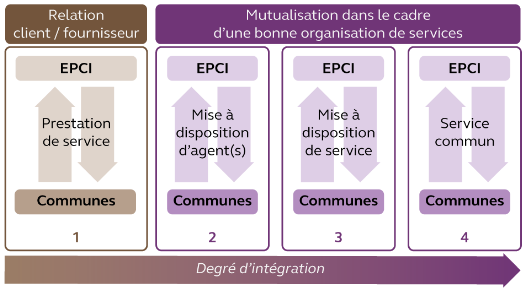

Une forme minimale de mise en commun consiste en la participation à des groupements de commandes. Au-delà de cette mise en commun minimale, la mutualisation connait trois formes principales, qui correspondent à des degrés divers d'intégration.

Schéma des diverses formes de mutualisation

Source : Cour des comptes, 2022

La forme la moins intégrée de mise en commun de moyens est la simple prestation de service, qui se déroule selon la modalité de relation client/fournisseur. L'intercommunalité peut assurer des prestations pour une ou plusieurs de ses communes membres et les communes membres pour leur EPCI pour « la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions »112(*).

Une forme de mise en commun plus intégrée consiste en la mise à disposition d'agents ou de services ou de parties de services. Cette forme de mutualisation apporte de la souplesse, mais peut également entraîner des mises à disposition croisées dont l'efficacité est variable.

Enfin, la création d'un service commun est la forme de mutualisation la plus intégrée, dans la mesure où elle est pérenne, et peut donner lieu à ajustement des attributions de compensation. Cette forme de mutualisation permet de gérer une activité en dehors des compétences transférées, pour l'exercice de toute mission opérationnelle ou fonctionnelle, à l'exception de celles réservées aux centres de gestion.

b) Des mutualisations inégalement mises en oeuvre et dont la performance devrait être améliorée

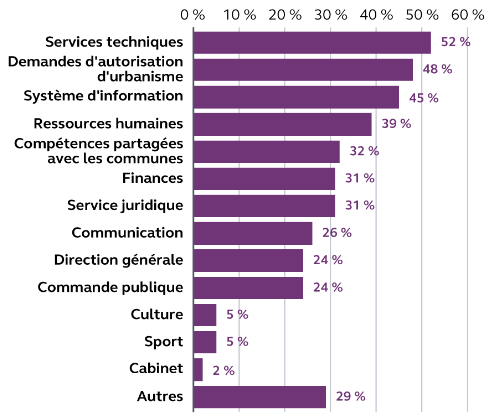

Les mutualisations sont inégalement mises en oeuvre. Elles ne concernent d'ailleurs pas nécessairement les mêmes services et certains sont plus souvent mutualisés que d'autres : c'est ainsi le cas des divers services supports - technique, systèmes d'information, ressources humaines, services juridiques ou financiers.

Services concernés par les mutualisations en 2021

Source : Cour des comptes, 2022

La dynamique des dépenses de personnel du bloc communal tend également à démontrer que les effets des mutualisations en termes d'économies d'échelle en matière de personnel sont relativement décevants.

D'une part, les dépenses de personnel des intercommunalités ont fortement augmenté (+ 35,6 % entre 2015 et 2021), avec une hausse des effectifs de de 221 700 à 270 800 entre 2015 et 2019. Cela s'explique par les transferts de compétences, la création de services supplémentaires et les mutualisations avec les communes membres. En revanche, les dépenses de personnel des communes n'ont pas diminué (+ 5,4 % entre 2015 et 2021).

Ainsi, il semble que les mutualisations n'aient pas été suffisantes pour générer auprès des communes les économies d'échelle attendues.

2. Poursuivre le développement des mutualisations intercommunales

a) Favoriser l'adoption systématique d'un schéma de mutualisation

Plusieurs personnes entendues par la mission d'information ont souligné l'importance des schémas de mutualisation pour permettre aux élus d'avancer dans cette voie. Les schémas de mutualisation, dont l'élaboration avait été rendue obligatoire par la loi « RCT » de 2010, ont été rendus à nouveau facultatifs avec la loi « Engagement et proximité » de 2019.

En pratique, comme l'ont indiqué les représentants de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, lors de leur audition : « dès que la loi l'a permis, [les schémas de mutualisation] n'ont pas été renouvelés », ce qui a rendu « difficile la poursuite de l'intégration dans ces territoires ». De même, les représentants de la Cour des comptes ont estimé que la suppression du caractère obligatoire des schémas de mutualisation leur semblait « passablement dommageable » et ont proposé que cette obligation soit rétablie.

L'association des gestionnaires des communautés de France (ADGCF) considère également que rendre obligatoire le schéma de mutualisation « permettrait au minimum de mettre ces sujets à l'ordre du jour, ne serait-ce que pour envisager des groupements de commandes ou des services communs. »

Sans nécessairement aller jusqu'à réintroduire une véritable obligation d'élaborer un schéma de mutualisation, qui n'était déjà pas réellement respectée avant 2019 - comme la Cour le souligne elle-même - et qui pourrait de toute façon s'avérer un exercice uniquement formel en l'absence d'appropriation sur le terrain, il semble qu'il faille du moins encourager son élaboration en prévoyant un débat obligatoire sur le sujet en début de mandat, par exemple dans le cadre du débat sur le projet de territoire (cf. recommandation n° 8).

b) Développer les services communs, dispositif vertueux

S'il est un outil intercommunal qui a reçu un large soutien des personnes entendues par la mission, c'est bien le dispositif des services communs.

Ainsi, l'AMRF a relevé que cette pratique, qui « génère une solidarité entre communes », « fonctionne bien ». Quant aux représentants des fonctionnaires territoriaux, ils ont qualifié les services communs d'« essentiels » pour animer le collectif intercommunal.

Les services communs sont particulièrement intéressants s'agissant des fonctions de secrétariat. L'AMRF a ainsi indiqué que les services communs « permettent aux secrétaires de mairie de bénéficier d'une rotation, ce qui limite les absences ». Les représentants de l'ADGCF ont quant à eux souligné que « face aux départs massifs à la retraite » certaines intercommunalités ont « créé un secrétariat de mairie itinérant assurant les remplacements et animant un collectif ».

Enfin, le président d'Intercommunalité de France a relevé que les services communs permettaient une mutualisation « à la carte » : « certaines communes peuvent décider d'avancer ensemble sur les ressources humaines ou l'informatique, par exemple », tandis que d'autres communes de la même intercommunalité peuvent préférer « utiliser le levier des groupements de commandes » si celui-ci leur paraît mieux adapté. Il s'agit donc d'un dispositif souple et adaptable selon les besoins des élus et des territoires.

Les services communs constituent un exemple concret d'efficacité intercommunale. Leur développement devrait donc constituer une priorité pour les intercommunalités, en fonction de leurs besoins spécifiques identifiés.

Recommandation n° 20 : Encourager le recours aux mutualisations, et notamment aux services communs, par une meilleure information des élus locaux.

* 112 Article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales.