- 1. État des lieux des procédures

d'infraction en cours à la directive européenne sur le bruit

(directive 2002/49/CE)

- 2. Les réglementations nationales contre le

bruit causé par les transports

- 3. La réglementation du contrôle

technique des véhicules à deux ou trois roues

2025

- LÉGISLATION COMPARÉE -

NOTE

sur

LES NUISANCES SONORES

CAUSÉES PAR LES

TRANSPORTS

_____

Allemagne - Espagne - Grèce - Italie - Pologne - Portugal - Suisse

_____

Cette note a été réalisée en juin 2025 à la demande de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

AVERTISSEMENT

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

LES NUISANCES

SONORES

CAUSÉES PAR LES TRANSPORTS

À la demande de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la division de la Législation comparée a effectué des recherches sur la thématique des nuisances sonores causées par les transports et le respect de la législation européenne en la matière.

La présente note aborde successivement les procédures d'infraction en cours à la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit (directive 2002/49/CE), les réglementations nationales contre le bruit causé par les transports (Allemagne, Espagne, Grèce et Suisse) ainsi que la réglementation du contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues (Allemagne, Espagne, Italie et Suisse)1(*).

1. État des lieux des procédures d'infraction en cours à la directive européenne sur le bruit (directive 2002/49/CE)

Afin de mettre en oeuvre l'objectif de pollution zéro, le législateur européen a introduit plusieurs mesures dans la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement2(*). Aussi les États membres doivent-ils notamment établir des « cartes de bruit stratégiques »3(*) déterminant l'exposition au bruit dans l'environnement, les réexaminer et, le cas échéant, les réviser tous les cinq ans (article 7). Ces cartes doivent présenter des données précises visées au point 1 de l'annexe IV, notamment le dépassement d'une valeur limite d'émission sonore. En se fondant sur ces cartes, les États membres doivent ensuite adopter des plans d'action afin de prévenir ou réduire la pollution sonore lorsqu'elle atteint des niveaux pouvant entraîner des effets nuisibles sur la santé et l'environnement (article 8). Ces cartes de bruit stratégiques et plans d'action concernent les bruits résultant de l'activité dans les agglomérations, des axes routiers et ferroviaires et des aéroports.

En 2023, 25 États membres sont considérés par la Commission européenne comme ayant transposé convenablement la directive, ce qui représente 98 % de la population de l'Union européenne (UE)4(*). Toutefois, en raison de délais de transposition trop longs et de transpositions lacunaires, la Commission avait initié des procédures de recours en manquement à l'encontre de 15 États membres5(*) en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Grâce à l'effort de certains États membres, la directive a ensuite été transposée avec une meilleure conformité, ce qui a permis la clôture de sept procédures de recours en manquement6(*) et des améliorations dans les transpositions en droit interne des huit autres États membres.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu trois arrêts7(*) en 2022 et en 2023 à l'encontre de la Slovaquie, du Portugal et de la Pologne, après avoir été saisie par la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive 2002/49/CE.

La présente note dresse un état des lieux plus détaillé de la situation concernant cinq États membres : l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, la Pologne et le Portugal.

État des lieux des procédures d'infraction dans cinq États membres

|

Procédures d'infraction |

Manquements à la directive 2002/49/CE reprochés |

En cours |

|

|

Allemagne |

29/09/2016 : Mise en demeure |

En 2016, défaut d'établissement de plans d'action pour les grands axes routiers. Depuis 2017, les plans d'action nécessaires ont été élaborés pour les agglomérations, les chemins de fer et les aéroports. Toutefois, 16 000 plans d'action pour les grands axes routiers font toujours défaut, d'où la mise en demeure complémentaire. |

Oui |

|

04/10/2017 : Avis motivé |

|||

|

13/03/2024 : Mise en demeure complémentaire |

|||

|

Espagne |

29/09/2016 : Mise en demeure |

La Commission a notifié une mise en demeure à l'Espagne en 2016 afin qu'elle établisse des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action pour des agglomérations et de grands axes routiers et ferroviaires. De plus, l'Espagne n'a ni réexaminé ni révisé les plans d'action existants pour les grands aéroports. Aussi, la Commission a émis un avis motivé en 2018. |

Oui |

|

19/07/2018 : Avis motivé |

|||

|

Grèce |

07/12/2017 : Mise en demeure |

La Grèce n'a pas adopté les cartes de bruit stratégiques et les plans d'actions nécessaires dans certaines agglomérations et pour certains grands axes routiers, d'où la mise en demeure de 2017 puis la mise en demeure complémentaire de 2020. Depuis, les seules évolutions positives concernent l'aéroport international d'Athènes ; pour le reste, les griefs sont toujours d'actualité, d'où l'avis motivé de 2023. Une mise en demeure complémentaire a été notifiée à la Grèce par la Commission en 2024 pour défaut de communication des certains éléments liés aux cartes de bruit stratégiques et plans d'action. |

Oui |

|

30/10/2020 : Mise en demeure complémentaire |

|||

|

19/04/2023 : Avis motivé |

|||

|

03/10/2024 : Mise en demeure |

|||

|

Pologne |

18/05/2017 : Mise en demeure |

Art. 8 § 1, 2 : plans d'action relatifs à 290 grands axes routiers et 20 grands axes ferroviaires non établis Annexe V, point 1, neuvième tiret : plans d'action incomplets Art. 10 § 2 : non-adoption de plans d'action et non-communication de leurs résumés à la Commission |

Non |

|

25/01/2019 : Avis motivé |

|||

|

28/09/2021 : Saisine de la CJUE |

|||

|

20/04/2023 : Arrêt de la CJUE |

|||

|

Portugal |

18/05/2017 : Mise en demeure |

Art. 7 § 2 al. 1 : cartes de bruit stratégiques non établies pour 5 grands axes routiers Art. 8 § 2 : plans d'action relatifs à deux agglomérations, 236 grands axes routiers et 55 grands axes ferroviaires non établis Art. 10 § 2 : non-communication des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d'action relatifs aux infrastructures mentionnées dans les deux points ci-dessus. |

Non |

|

20/07/2018 : Avis motivé |

|||

|

02/07/2020 : Saisine de la CJUE |

|||

|

31/03/2022 : Arrêt de la CJUE |

a) Allemagne

Depuis l'avis motivé d'octobre 2017, l'Allemagne a élaboré les plans d'action nécessaires pour les agglomérations, les chemins de fer et les aéroports. Toutefois, environ 16 000 plans d'action pour les grands axes routiers en dehors des agglomérations faisaient toujours défaut. Ainsi, la procédure d'infraction de l'article 258 TFUE est toujours ouverte et la Commission européenne est susceptible de notifier à l'Allemagne un nouvel avis motivé à l'issue de la mise en demeure complémentaire du 13 mars 2024.

La lettre de mise en demeure complémentaire adressée à l'Allemagne en mars 2024 ouvrait un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés.

Au 1er juin 2025, plusieurs Länder avaient adopté un plan d'action à l'échelle régionale concernant spécifiquement les grands axes routiers - comme par exemple, le Bade-Wurtemberg8(*), la Bavière9(*) et la Rhénanie du Nord-Palatinat10(*). Néanmoins, les recherches n'ont pas fait état d'un état des lieux consolidé au niveau fédéral des plans d'action à jour.

En ce qui concerne les grands axes ferroviaires, l'autorité fédérale des transports ferroviaires (Eisenbahn-Bundesamt) - autorité administrative indépendante relevant du ministère fédéral des transports - a publié en juillet 2024 un rapport à l'occasion du quatrième cycle quinquennal de réexamen et de révision des plans d'action, faisant état de l'élaboration de nouveaux plans d'action pour 16 000 kilomètres de voies ferroviaires supplémentaires alors même que ceux-ci étaient facultatifs du fait du faible impact sonore sur l'environnement des axes concernés11(*).

b) Espagne

En raison de manquements généraux aux principales exigences de la directive sur le bruit, la Commission européenne a mis en demeure en 2016 l'Espagne afin qu'elle établisse des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action pour un grand nombre d'agglomérations et de grands axes routiers et ferroviaires sur son territoire. La Commission reprochait également à l'Espagne de ne pas avoir réexaminé ni révisé les plans d'action existants pour les grands aéroports. La Commission européenne a également émis un avis motivé le 19 juillet 2018.

Les recherches n'ont pas permis d'établir si cette procédure d'infraction avait été formellement classée mais aucune suite n'a été donnée par la Commission européenne à ce jour12(*).

c) Grèce

La Grèce fait l'objet de deux procédures d'infraction concomitantes liées à des manquements aux obligations résultant de la directive sur le bruit.

D'une part, la Commission européenne reproche à la Grèce d'avoir manqué aux obligations d'adoption et de révision de plusieurs cartes de bruit (article 7 de la directive) et plans d'action (article 8 de la directive) pour diverses agglomérations et routes. En outre, certains plans et cartes adoptés ne répondent pas aux exigences minimales fixées par la directive (annexes IV et V de la directive) et ont été adoptés sans consultation du public en bonne et due forme. La Commission européenne a donc envoyé à la Grèce une mise en demeure en 2017, puis une mise en demeure complémentaire en 2020. Depuis, les seules évolutions positives concernent l'aéroport international d'Athènes ; pour le reste, les griefs sont toujours d'actualité, d'où l'avis motivé du 19 avril 202313(*). La Grèce disposait alors d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires. À défaut, la Commission européenne pourrait décider de saisir la CJUE.

D'autre part, la Grèce fait l'objet d'une seconde procédure d'infraction pour non-communication à la Commission européenne de toutes les informations pertinentes sur les cartes de bruit stratégiques (article 10 al. 2 de la directive), notamment l'exposition au bruit de la population puisque la réglementation grecque retient des seuils de niveau sonore de 70 Lden (Level Day Evening Night)14(*) et 60 Lnight (Level night)15(*), ce qui ne correspond pas aux standards minimaux de la directive dont la méthodologie est définie à l'annexe I. En conséquence, la Commission européenne lui a transmis une lettre de mise en demeure en octobre 202416(*) : la Grèce disposait d'un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements que la Commission a relevés. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d'émettre un avis motivé.

d) Pologne

Les échanges entre la Commission européenne et la Pologne à propos d'une éventuelle infraction quant à la transposition de la directive 2002/49/CE en droit interne ont abouti en 2023, au terme d'une procédure précontentieuse puis contentieuse ayant duré six ans, à un arrêt rendu par la CJUE le 23 avril 2023 (affaire C-602/21), par lequel la Cour a constaté que la Pologne avait manqué aux obligations lui incombant ; tous les griefs présentés par la Commission européenne ont ainsi été retenus17(*).

La Commission européenne reprochait à la Pologne de ne pas se soumettre aux exigences minimales contenues dans la directive et formulait à son égard trois griefs :

- une transposition incorrecte de l'article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive en ne prévoyant pas l'adoption de plans d'action dans les zones dans lesquelles les valeurs limites de bruit n'étaient pas dépassées ;

- une méconnaissance de l'annexe V, point 1, neuvième tiret en ne prévoyant pas que les plans d'action devaient inclure la description des mesures à prendre pour les cinq années à venir en vue de préserver les zones calmes ;

- un manquement à ses obligations faute d'avoir établi des plans d'action et communiqué des résumés de plans d'action concernant plusieurs grands axes ferroviaires et routiers du pays.

En ce qui concerne le premier grief, la Commission reprochait à la République de Pologne d'avoir transposé l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/49/CE de manière incomplète en prévoyant l'obligation d'adopter des plans d'action uniquement dans les zones dans lesquelles les valeurs limites de bruit dépassent les seuils minimaux. Dans son état antérieur à la loi du 30 août 2019, le droit polonais ne prévoyait en effet aucune obligation d'adopter des plans d'action dans les zones dans lesquelles les valeurs limites n'étaient pas dépassées, alors que cette obligation s'applique quel que soit le niveau de bruit dans l'environnement. Aussi, le grief tiré de ce que la Pologne a manqué à ses obligations en estimant qu'elle n'était pas tenue d'adopter de plans d'action dans les zones dans lesquelles les valeurs limites n'étaient pas dépassées dans les délais fixés à l'article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2002/49/CE était fondé à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, et ce nonobstant le fait que le droit polonais se soit ultérieurement conformé aux dispositions litigieuses (par la loi du 30 août 2019) puisque la Cour juge les faits à la date d'expiration du délai qu'elle a fixé (c'est-à-dire le 25 mars 2019).

En ce qui concerne le deuxième grief, la Commission européenne soutenait que la République de Pologne avait méconnu l'annexe V, point 1, neuvième tiret, de la directive 2002/49/CE, en ne prévoyant pas que les plans d'action devaient inclure la description des mesures à prendre pour les cinq années à venir en vue de préserver les zones calmes. Si la Pologne a finalement adopté des dispositions nationales prévoyant que les plans d'action incluent des mesures à mettre en oeuvre dans un délai de cinq ans et des mesures pluriannuelles en matière de lutte contre le bruit, ces dispositions sont issues de la loi du 30 août 2019. Elles sont ainsi postérieures au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission. Elles ne sauraient donc, en tout état de cause, être prises en compte par la Cour dans le cadre du recours. Il en va de même du règlement du ministre polonais chargé du climat et de l'environnement, du 26 juillet 2021, relatif au programme de protection de l'environnement contre le bruit précisant le contenu de ces programmes. Par conséquent, la Cour a accueilli le deuxième grief de la Commission et constaté que la Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'annexe V, point 1, neuvième tiret, de la directive 2002/49/CE.

Enfin, dans son dernier grief, la Commission européenne reprochait à la Pologne de n'avoir pas adopté de plans d'action pour 13 grands axes ferroviaires et 247 grands axes routiers ainsi que de ne pas avoir adopté de présentation de résumés de plans d'action pour 13 grands axes ferroviaires et 263 grands axes routiers. À la défense de la Pologne, qui faisait valoir que ces grands axes ferroviaires et routiers concernés par le grief avaient été traités au sein de plans d'action relatifs à des agglomérations, la Cour a répondu que les plans d'action établis pour les grandes agglomérations ne peuvent tenir lieu de plans d'action pour les grands axes ferroviaires et routiers situés sur le territoire de ces dernières.

e) Portugal

Dans le cadre de l'évaluation de la transposition de la directive 2002/49/CE par le Portugal, la Commission européenne a relevé des manquements et a décidé d'entamer une procédure d'infraction : après une mise en demeure le 18 mai 2017, puis un avis motivé fixant une date limite de mise en conformité au 20 octobre 2018, la Commission, constatant une persévérance des manquements aux obligations, a saisi la CJUE en vertu de l'article 258 TFUE.

La Cour a rendu un arrêt Commission européenne contre République portugaise (affaire C-687/20) le 31 mars 2022 concluant au fait que le Portugal avait manqué aux obligations lui incombant. Tous les griefs de la Commission ont ainsi été retenus, à savoir :

- une méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, alinéa 1 en n'établissant pas les cartes de bruit stratégiques relatives à cinq grands axes routiers ;

- les plans d'action relatifs à deux agglomérations, à 236 grands axes routiers et à 55 grands axes ferroviaires ;

- une méconnaissance de l'article 10, paragraphe 2 en ne communiquant pas à la Commission européenne les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les plans d'action mentionnés dans les deux points précédents.

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'établir des plans d'action, la majorité des grands axes routiers et ferroviaires a fait l'objet d'un tel plan, mais ultérieurement à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé de la Commission (le 20 octobre 2018), de sorte que la Cour ne pouvait pas établir de non-lieu, conformément à sa jurisprudence constante.

Concernant certains axes routiers, le Portugal défendait l'absence d'établissement de plan d'action en raison du fait qu'il n'y avait pas de présence humaine aux abords de ces axes. La Cour a jugé que l'article 8, paragraphe 2, ne prévoit aucune exception à l'obligation d'établir de tels plans pour les grands axes routiers, ces axes étant définis, à l'article 3 n) de cette directive, comme visant les routes régionales, nationales ou internationales sur lesquelles sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an. Ainsi l'absence de plans d'action pour les grands axes routiers en cause ne saurait-elle être justifiée par l'absence de population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l'État membre concerné. En effet, si l'absence d'une population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites en vigueur dans l'État membre concerné peut conduire cet État membre à décider, dans le cadre de la marge d'appréciation que l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive lui confère, d'indiquer, dans le plan d'action concerné, qu'il n'y a pas d'actions envisagées par les autorités compétentes pour les cinq années à venir pour l'axe en cause, cela n'exclut pas le caractère nécessaire de l'élaboration d'un tel plan.

2. Les réglementations nationales contre le bruit causé par les transports

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a conduit une étude scientifique à propos des effets de la nuisance sonore sur la santé18(*) et en a déduit, en conséquence, une série de recommandations afin de réduire le bruit en dessous de certains seuils. Le tableau ci-après présente les seuils définis par l'OMS pour l'Europe.

Seuils de bruit environnemental définis par l'OMS

|

Bruit durant la journée, |

Bruit durant la nuit (Lnight) |

|

|

Axes routiers |

53 |

45 |

|

Axes ferroviaires |

54 |

44 |

|

Axes aériens |

45 |

40 |

Source : OMS, Lignes directrices concernant le bruit environnemental pour la région européenne, 2018.

Les dispositions de la directive 2002/49/CE relative à la gestion du bruit dans l'environnement s'inspirent de cette étude mais envisagent des seuils plus hauts : ainsi l'obligation de l'article 10 selon laquelle les États membres doivent rapporter à la Commission les données relatives à l'exposition des personnes aux nuisances sonores ne vaut qu'à partir de 55 Lden et 50 Lnight19(*).

a) Allemagne

En Allemagne, c'est principalement la loi sur la lutte contre les pollutions atmosphériques, sonores et liées aux vibrations20(*) (Bundes-Immissionsschutzgesetz) qui transpose les obligations prévues par la directive 2002/49/CE, notamment dans sa partie 6 relative à la planification sur la réduction du bruit. On y retrouve notamment l'obligation pour les Länder, en collaboration avec les communes (Gemeinde), d'établir des cartes de bruit stratégiques21(*) . À cet égard, la loi dispose que ces cartes doivent respecter les exigences minimales prévues à l'annexe IV de la directive et transmettre à la Commission européenne les données visées à l'annexe VI de la directive - ces deux annexes renvoient aux seuils d'exposition des personnes aux pollutions sonores.

Le décret d'application de cette loi22(*) précise en son article 4 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques que celles-ci doivent reproduire graphiquement la situation sonore à l'aide de bandes isophones à partir de 55 Lden et 50 Lnight. Le droit allemand reprend donc à l'identique les standards prévus par le droit de l'UE et non ceux issus des recommandations de l'OMS.

b) Espagne

En Espagne, la législation contre la pollution sonore résulte principalement d'une loi de 200323(*), transposant la directive 2002/49/CE en droit interne. On y retrouve notamment les dispositions relatives aux cartes de bruit stratégiques (mapas de ruido estratégicos) dans la section 3 du chapitre 2, et les plans d'action (planes de acción) dans la section 3 du chapitre 2. L'article 15 de la loi, relatif au contenu des cartes de bruit stratégique, renvoie au pouvoir réglementaire la définition du fond et de la forme des cartes, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs limites de pollution sonore.

Aussi, le décret royal n° 1513/200524(*) appliquant la loi espagnole sur le bruit prévoit, en son article 9 al. b, que celles-ci doivent indiquer qu'une zone est soumise à une pollution sonore dès lors que les valeurs 55 Lden et 50 Lnight sont atteintes. Le droit espagnol reprend donc à l'identique les standards prévus par le droit de l'UE et non ceux issus des recommandations de l'OMS.

c) Grèce

En Grèce, le champ d'application et le contenu des obligations découlant de la directive 2002/49/CE sont fixés dans le décret interministériel n° 211773 du 27 avril 201225(*) relatif au bruit dans l'environnement.

L'article 4 du décret, déterminant les limites des indicateurs d'évaluation du bruit lié aux transports (routiers, ferroviaires et aériens) dans l'environnement, prévoit que les cartes de bruit stratégiques doivent reproduire graphiquement les zones géographiques soumises à une pollution sonore dès lors que les sonométries révèlent des niveaux sonores supérieurs ou égaux à 70 Lden et 60 Lnight. Ainsi, la réglementation grecque fixe des standards moins stricts que ceux du droit de l'UE, ce que la Commission européenne lui reproche dans la lettre de mise en demeure transmise en octobre 2024.

d) Suisse

En Suisse, le cadre juridique de la lutte contre la pollution sonore résulte essentiellement de la loi fédérale RS 814.01 sur la protection de l'environnement de 198326(*), et plus particulièrement de son titre 2, chapitre 1, consacré aux pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons.

L'article 13 de la loi fédérale renvoie au gouvernement suisse, le Conseil fédéral, le rôle d'établir par voie d'ordonnance les valeurs limites d'immissions27(*) applicables à l'évaluation des pollutions, notamment sonores. Concernant plus particulièrement le bruit, l'article 15 de cette même loi dispose que : « les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. » En outre, l'article 19 de la loi fédérale précise que, outre les valeurs limites classiques, le Conseil fédéral peut fixer des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier l'urgence des assainissements à mettre en oeuvre. Enfin, l'article 23 de la loi fédérale prévoit un troisième type de valeurs limites : les valeurs de planification. Celles-ci sont également fixées par le Conseil fédéral et permettent d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir.

Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance RS 814.41 sur la protection sur le bruit de 198628(*) qui met en oeuvre les dispositions de la loi fédérale correspondante, notamment eu égard à la fixation des valeurs limites. Par ailleurs, le Conseil fédéral a entendu déterminer différentes valeurs en fonction du degré de sensibilité de la zone concernée. Aussi l'article 43 de l'ordonnance prévoit-il quatre degrés de sensibilité différents : le degré de sensibilité I représente les zones les plus sensibles - où le bruit doit être le moins polluant possible - et le degré de sensibilité IV représente les zones où sont admises les pollutions sonores les plus gênantes (type « zone industrielle »). Les différentes valeurs limites en fonction des différents degrés de sensibilité sont précisées à l'annexe 3 de l'ordonnance et reproduites dans le tableau ci-dessous.

Valeurs limites de bruit environnemental en Suisse

|

Degré de sensibilité |

Valeurs de planification (Lden et Lnight en dB) |

Valeurs limites d'immission |

Valeurs d'alarme |

|||

|

Jour |

Nuit |

Jour |

Nuit |

Jour |

Nuit |

|

|

I |

50 |

40 |

55 |

45 |

65 |

60 |

|

II |

55 |

45 |

60 |

50 |

70 |

65 |

|

III |

60 |

50 |

65 |

55 |

||

|

IV |

65 |

55 |

70 |

60 |

75 |

70 |

3. La réglementation du contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues

La directive 2014/45/UE29(*) relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur établit des exigences minimales harmonisées au niveau de l'UE. En ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues30(*), la directive laisse aux États membres une marge de manoeuvre afin de définir la date et la fréquence du contrôle technique : « Les États membres déterminent des intervalles appropriés dans lesquels les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3, sont soumis à un contrôle technique » (article 5 al. 2). En ce qui concerne le contenu et les méthodes de ce contrôle, la directive laisse également aux États membres la liberté de leurs définitions : « Pour les catégories de véhicules L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3, les États membres définissent les domaines, points et méthodes de contrôle adaptés » (article 6 al. 3).

a) Allemagne

En Allemagne, le contrôle technique des véhicules est régi essentiellement par le règlement relatif à l'admission à la circulation routière (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - StVZO)31(*) qui prévoit les conditions dans lesquelles les véhicules sont autorisés à circuler sur la voie publique, eu égard à des considérations environnementales et sécuritaires.

L'article 29, qui pose le principe selon lequel les véhicules destinés à rouler sur la voie publique doivent se soumettre à un contrôle technique, renvoie respectivement vers l'annexe VIII et l'annexe VIIIa du même règlement pour la fréquence du contrôle puis pour son contenu, pour chaque type de véhicule.

S'agissant des motocycles32(*), les pouvoirs publics allemands ont ainsi opté pour une fréquence de contrôle technique de 24 mois (annexe VIII point 2.1.1). L'annexe suivante, relative au contenu du contrôle technique, prévoit plusieurs types de vérifications à effectuer successivement : outre les vérifications de sécurité (systèmes de freinage, de direction, rétroviseurs, phares, etc.), le décret prévoit également des vérifications liées au respect de l'environnement avec notamment un volet relatif à la pollution sonore (point 6.8.1). Ce contrôle du niveau sonore implique, s'agissant des motocycles, de vérifier l'état et la conformité du système de réduction du bruit du pot d'échappement. Il convient également de vérifier l'éventuel niveau sonore lié au moteur et à la carrosserie.

b) Espagne

En Espagne, le contrôle technique des véhicules est encadré par le décret royal sur le contrôle technique des véhicules (Real Decreto por el que se regula la inspección técnica de vehículos)33(*) transposant divers textes du droit de l'UE, notamment la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur, afin de garantir une sécurité routière optimale.

L'article 4 al. 1 pose le principe selon lequel les véhicules immatriculés en Espagne doivent, afin de pouvoir circuler librement sur la voie publique, se soumettre à un contrôle technique dans les conditions telles que fixées par le présent décret royal.

En ce qui concerne les véhicules à deux ou trois roues, l'article 6 relatif à la fréquence des contrôles techniques dispose que ceux-ci doivent se soumettre à un contrôle technique tous les deux ans à partir de leur quatrième année ; avant cela, ils en sont exonérés.

L'annexe 1 du décret, relative au contenu du contrôle technique, prévoit plusieurs types de vérifications à effectuer successivement : outre les vérifications de sécurité classiques, le décret prévoit également des vérifications liées au respect de l'environnement avec notamment un volet relatif à la pollution sonore (point 8.1.1). Ce contrôle du niveau sonore implique de vérifier l'état et la conformité du système de réduction du bruit (sistema de supresión de ruido) du véhicule. Ce contrôle consiste à vérifier à l'aide d'un sonomètre que le bruit engendré par le véhicule n'atteint pas un niveau supérieur à ceux autorisés dans les prescriptions. Le point 8.1.1 liste en outre quelques faits pouvant témoigner d'un dépassement des valeurs limites d'émissions sonores : « Tout composant du système de suppression du bruit est desserré, endommagé, mal installé, manquant ou manifestement modifié d'une manière qui affecte négativement les niveaux de bruit. Risque très sérieux de détachement. »

c) Italie

En Italie, la réglementation encadrant les contrôles techniques périodiques des véhicules est définie par le décret du 19 mai 2017 du ministère des transports34(*), transposant la directive européenne 2014/45/UE et dans sa version révisée en 2022. Le décret précise dans son article 2 relatif au champ d'application qu'il s'applique notamment aux cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles (c'est-à-dire les véhicules des catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e).

Depuis le 20 mai 2018, les contrôles techniques des véhicules de la catégorie L sont soumis à la fréquence suivante : quatre ans après la date de la première immatriculation et tous les deux ans par la suite (article 5 al. 1 point d).

En ce qui concerne le contenu du contrôle technique des véhicules motorisés à deux roues, un tableau en annexe du décret précise que la pollution sonore en fait bien partie (point 8.1.). Le contrôle technique analyse le système de protection contre le bruit (sistema di protezione dal rumore), notamment sa fixation, d'éventuels endommagements ou tout autre élément susceptible d'altérer son fonctionnement. Le tableau précise en outre que cette analyse se fait de façon « subjective » par l'autorité de contrôle, qui peut toutefois, si elle estime que la limite réglementaire d'émission sonore risque d'être dépassée, procéder à un contrôle formalisé de mesure du bruit à l'aide d'un phonomètre placé proche du véhicule en position de stationnement.

d) Suisse

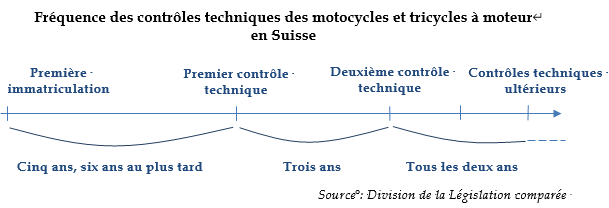

La réglementation suisse encadrant le contrôle technique des véhicules est consacrée dans l'ordonnance 741.41 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers de 199535(*). Son article 29 pose le principe général : les véhicules automobiles doivent faire l'objet d'un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s'ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l'équipement. Pour les véhicules neufs, la preuve du respect des prescriptions est apportée au moyen d'un rapport d'expertise préalable à la première immatriculation (article 30). En ce qui concerne les contrôles subséquents, l'article 33 al. b prévoit que les motocycles et tricycles à moteur s'y soumettent pour la première fois cinq ans - ou au plus tard six ans - après la première mise en circulation, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans.

Le contrôle technique des véhicules suisses comprend un volet relatif à la pollution sonore. L'article 53 de l'ordonnance, qui s'applique à l'ensemble des véhicules soumis à une obligation de contrôle technique, y compris les motocycles, prévoit un contrôle du niveau sonore et des dispositifs de silencieux : « Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer. ». Les valeurs limites des émissions sonores sont régies par l'annexe 6 de l'ordonnance. En vertu du point 37 de cette annexe, les motocycles dont le moteur a une puissance inférieure ou égale à 4 kW doivent respecter une valeur limite de 71 dB ; ceux dont le moteur a une puissance supérieure à 4 kW sont soumis à une valeur limite de 75 dB36(*).

* 1 L'échantillon des pays étudiés varie selon la pertinence des situations nationales ainsi que pour des motifs linguistiques.

* 2 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant.

* 3 L'Agence européenne pour l'environnement établit une carte globale et interactive reprenant les données de tous les pays européens participant, disponible en ligne : https://noise.eea.europa.eu/ (consulté le 9 juin 2025).

* 4 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE, COM(2023) 139 final.

* 5 Allemagne, Belgique, Chypre, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie.

* 6 Belgique, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie.

* 7 CJUE, 13 janvier 2022, Commission c. République slovaque, affaire C-683/20 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62020CA0683&qid=1746024633748 ; CJUE, 31 mars 2022, Commission c. République portugaise, affaire C-687/20 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62020CA0687&qid=1746024529748 ; CJUE, 20 avril 2023, Commission c. République de Pologne, affaire C-602/21 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62021CA0602&qid=1746024615998

* 8 https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/Dokumente/240308_Laermaktionsplan_BW.pdf (consulté le 17 juin 2025).

* 9 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2129_0_U_11133 (consulté le 17 juin 2025).

* 10 https://lfu.rlp.de/service/aktuelles/detail/mehr-schutz-vor-verkehrslaerm-1 (consulté le 17 juin 2025), en cours d'adoption définitive.

* 11 Eisenbahn-Bundesamt, Lärmaktionsplanung an Schienenwegen, 17.07.2024 : https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html (consulté le 13 mai 2025).

* 12 Pour plus d'informations voir : les cartes de bruit stratégiques (mapas estratégicos de ruido - MER), https://sicaweb.cedex.es/los-mapas-de-ruido/), les plans d'action (planes de acción - PAR) : https://sicaweb.cedex.es/planes-de-accion/ et l'historique des communications à la Commission : https://sicaweb.cedex.es/comunicaciones-a-la-comision-europea/ (consulté le 17 juin 2025).

* 13 Commission européenne, procédures d'infraction du mois d'avril 2023, principales décisions, Environnement et pêche, paragraphe 3, cartes de bruit stratégiques et plans d'action en Grèce : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_23_1808 (consulté le 13 mai 2025).

* 14 La valeur de l'indice de bruit Lden, exprimée en décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau d'exposition totale au bruit au cours d'une journée entière.

* 15 La valeur de l'indice de bruit Lnight correspond au bruit moyen pondéré durant la nuit (22h-6h).

* 16 Commission européenne, procédures d'infraction du mois d'octobre 2024, principales décisions, Environnement et pêche, paragraphe 3, déclarations incombant à la Grèce en vertu de la directive bruit : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_24_4561 (consulté le 13 mai 2025).

* 17 Pour une analyse détaillée voir : Allard, A., Canali, L., Bereni, A., Boucherifi, T., Delcroix, V., Fenner, A., sous la responsabilité d' Truilhé, E. (2023). Bruit - Directive 2002/49/CE - Prévention - Manquement. Revue juridique de l'environnement, 48(3), 723-725. https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2023-3-page-723?lang=fr (consulté le 9 juin 2025).

* 18 World Health Organisation, 2018, Environmental noise guidelines for the European Region : https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563 (consulté le 30 avril 2025)

* 19 Directive 2002/49/CE, annexe VI, points 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7.

* 20 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG).

* 21 Bundes-Immissionsschutzgesetz, art. 47c - Lärmkarten.

* 22 Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung).

* 23 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 08/12/2003.

* 24 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

* 25 Décret conjoint des ministères grecs de l'environnement, énergie et changement climatique et des infrastructures, transports et réseaux - Õ.Á. ïéê. 211773/2012, ÖÅÊ 1367/Â - du 27 avril 2012 : https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-2117732012-fek-1367b-2742012 (consulté le 14 mai 2025)

* 26 Loi fédérale sur la protection de l'environnement, RS 814.01, 1983.

* 27 Les émissions sont des substances émises par une source telle que par exemple un moteur d'avion. Ces substances sont fortement mélangées dans l'air. Les immissions représentent par contre la concentration de substances dans l'air ambiant mesurée en un point spécifique.

* 28 Ordonnance sur la protection contre le bruit, RS 814.41, 1986 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1987/338_338_338/fr

* 29 Directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur du 3 avril 2014.

* 30 La directive 2014/45/UE précise la définition des véhicules à deux ou trois roues auxquels elle s'applique : il s'agit des véhicules à deux ou trois roues des catégories et sous-catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125cm3 et dont la vitesse est supérieure à 25km/h (art. 2 al. 1 tiret 6).

* 31 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).

* 32 Le terme motocycle (Kraftrad) concerne les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e et L7e, de cylindrée supérieure à 125 cm3. Le droit allemand exclut explicitement les motocyclettes de l'obligation biannuelle de contrôle technique. V. décret sur l'admission des véhicules (Fahrzeug-Zumassungsverordnung), § 3 : https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__3.html

* 33 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12841 (consulté le mai 2025)

* 34 Decreto Ministero dei Trasporti - 19/05/2017 - n. 214 - Controlli tecnici periodici dei veicoli e rimorchi.

* 35 Ordonnance 741.41 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/fr

* 36 Le point 43 de l'annexe 6 précise les conditions dans lesquelles la mesure du niveau sonore, dans le cadre du contrôle technique, doit être effectuée. S'agissant des motocycles, le niveau sonore est mesuré à l'arrêt et à proximité de l'échappement.