- L'ESSENTIEL

- I. UNE DOTATION STABILISÉE POUR LA

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, MAIS UN ÉQUILIBRE

BUDGÉTAIRE DE PLUS EN PLUS CONTRAINT

- II. UNE STABILITÉ AFFICHÉE DES

DOTATIONS DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES, QUI MASQUE UNE PRESSION

CROISSANTE SUR LE FINANCEMENT DE LEUR FONCTIONNEMENT

- III. UNE DOTATION EN FORTE PROGRESSION POUR LE

CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DESTINÉE À COUVRIR DES INVESTISSEMENTS

PRIORITAIRES ET À RECONSTITUER UNE RÉSERVE DE

PRÉCAUTION

- IV. UNE DOTATION EN DIMINUTION POUR LA COUR DE

JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE, EN RAISON D'UNE PLUS FAIBLE ACTIVITÉ

JURIDICTIONNELLE

- I. UNE DOTATION STABILISÉE POUR LA

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, MAIS UN ÉQUILIBRE

BUDGÉTAIRE DE PLUS EN PLUS CONTRAINT

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

|

N° 145 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026 |

|

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2025 |

|

AVIS PRÉSENTÉ au nom de la commission des lois constitutionnelles,

de législation, du suffrage universel, du Règlement et

d'administration générale (1) |

|

TOME X POUVOIRS PUBLICS |

|

Par M. Éric KERROUCHE, Sénateur |

|

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel. |

|

Voir les numéros : Assemblée nationale (17ème législ.) : 1906, 1990, 1996, 2006, 2043, 2047, 2048, 2060, 2063 et T.A. 180 Sénat : 138 et 139 à 145 (2025-2026) |

L'ESSENTIEL

La mission « Pouvoirs publics » couvre les crédits de la présidence de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, des chaînes parlementaires, du Conseil constitutionnel, de la Cour de justice de la République et de la Haute Cour. Ces institutions déterminent de manière autonome les crédits nécessaires à l'exercice de leurs missions, que le Gouvernement inscrit ensuite sans modification dans le projet de loi de finances (PLF).

Cette année encore, dans un contexte de contrainte budgétaire marqué par la dégradation persistante des finances publiques, la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui représentent près de 95 % des crédits de la mission, ont choisi de maintenir leur dotation au niveau de l'exercice précédent. Malgré cette stabilité, le montant total de la mission atteint 1 140,2 millions d'euros dans le PLF pour 2026, soit une légère hausse de 0,21 %, due principalement au relèvement substantiel de la dotation du Conseil constitutionnel (+11,54 %) et, dans une moindre mesure, de celle des chaînes parlementaires.

Il convient de rappeler que ces crédits demeurent, à l'échelle des finances publiques, d'un poids très modeste : la mission « Pouvoirs publics » représente à peine 0,25 % du budget général de l'État, et le coût de l'ensemble des institutions qu'elle finance équivaut à environ 17 euros par Français et par an1(*). Cette proportion, particulièrement contenue, souligne à la fois l'effort de maîtrise consenti par les institutions et la faiblesse relative des moyens qu'elles mobilisent pour garantir le fonctionnement de la vie démocratique.

Le rapporteur observe que cette progression, bien que contenue, s'inscrit dans une période de contraction des moyens effectifs de la démocratie représentative. Il alerte une nouvelle fois sur une concurrence institutionnelle d'affichage que se livrent les différentes institutions qui souhaitent toutes présenter une dotation stabiliser au risque de fragiliser leur capacité à exercer pleinement leurs fonctions constitutionnelles.

Il renouvelle également son appel à la création d'une dotation spécifique dédiée à l'entretien du patrimoine. Aujourd'hui, les dépenses immobilières et de transition écologique des bâtiments se trouvent fondues dans les crédits de fonctionnement des différentes institutions, ce qui nuit à la lisibilité de l'effort consenti et conduit, en période de gel des dotations, à un arbitrage défavorable aux opérations indispensables de conservation et d'adaptation du patrimoine commun.

Évolution des crédits de la mission

« Pouvoirs publics »

(en millions

d'euros)

|

LFI 2025 |

PLF 2026 |

Variation |

|

|

Présidence de la République |

122,56 |

122,56 |

- |

|

Assemblée nationale |

607,65 |

607,65 |

- |

|

Sénat |

353,47 |

353,47 |

- |

|

La Chaîne Parlementaire |

35,25 |

35,6 |

+1 % |

|

Conseil constitutionnel |

17,93 |

20 |

+11,54 % |

|

Cour de justice de la République |

0,984 |

0,9 |

-8,54 % |

|

Total |

1 137,84 |

1 140,18 |

+0,21 % |

Source : Commission des lois, d'après l'annexe au projet de loi de finances pour 2026

Le montant total de la mission « Pouvoirs publics » s'établit dans le PLF pour 2026 à 1 140,2 millions d'euros, soit une hausse de 0,21 % par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 uniquement due à l'augmentation de la dotation du Conseil constitutionnel. Les autres institutions de la mission s'en tiennent à une stabilité de leur dotation.

Le rapporteur souhaite toutefois rappeler que, à euros constants, et compte tenu de l'inflation prévue pour 2026 (1,5 %), les crédits de la mission poursuivent leur fonte, puisqu'ils sont passés au global de 1,02 milliard d'euros en 2011 à 920 millions d'euros en 2025, selon les chiffres fournis par Grégory Blanc, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat.

I. UNE DOTATION STABILISÉE POUR LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, MAIS UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DE PLUS EN PLUS CONTRAINT

A. UN GEL DE LA DOTATION RENDU SOUTENABLE PAR DES AJUSTEMENTS INTERNES

Le gel de la dotation de la présidence de la République décidé lors du vote de la loi de finances pour 2025 n'a été soutenable qu'au prix d'ajustements internes significatifs : réduction des dépenses de fonctionnement hors activités présidentielles, contraction mesurée du budget d'investissement, réduit au niveau d'exécution de 2023, stricte stabilisation des dépenses liées à l'activité présidentielle et hausse contenue de la masse salariale.

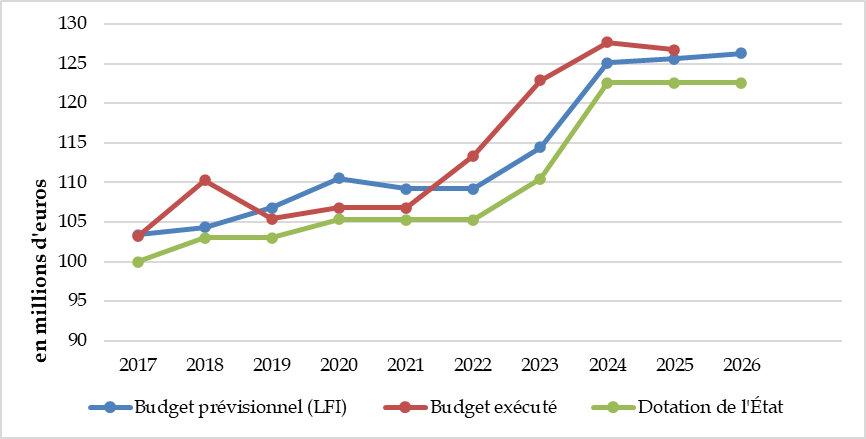

Pour l'exercice 2025, le budget total du programme atteint ainsi 125,6 millions d'euros, un équilibre obtenu grâce à la mobilisation de recettes propres et à une discipline accrue vis-à-vis des dépenses. La conjugaison de ces mesures a permis jusqu'à présent d'éviter tout recours au prélèvement sur trésorerie. Cette situation témoigne d'une gestion prudente mais révèle toutefois le caractère artificiel d'un gel de dotation désormais compensé par des économies répétées sur les moyens opérationnels de l'institution.

1. Des dépenses de déplacement et de fonctionnement relativement conformes aux prévisions

Les dépenses liées à l'activité présidentielle recouvrent principalement les déplacements du chef de l'État, complétés par les événements organisés au sein de la présidence de la République. Le rapporteur tient à relever les efforts engagés par les services de l'Élysée pour rationaliser ces dépenses, dans un contexte où la progression continue des charges imposait l'exemplarité.

Les données transmises confirment en effet une poursuite de la baisse du coût moyen des déplacements présidentiels : celui-ci est passé de 780 000 euros au premier semestre 2024 à 545 000 euros sur la même période en 2025. Selon la présidence, cette réduction « résulte des efforts déployés notamment sur la taille des délégations et des démarches de cadrage et d'anticipation »2(*).

Si cette évolution mérite d'être saluée, le rapporteur souligne qu'elle intervient après plusieurs exercices marqués par une forte intensité de déplacements internationaux et nationaux, ce qui doit conduire à apprécier ces progrès avec prudence et à en vérifier la soutenabilité dans la durée. Le rapporteur s'étonne par ailleurs de la hausse significative des dépenses de « déplacements hors activité diplomatique », qui passent de 2,8 millions d'euros en 2025 à 3,7 millions d'euros en 2026 - soit une augmentation de 31,5 % -, alors même que le président de la République ne dispose plus, dans le contexte politique actuel, du même rôle ni de la même latitude d'intervention que par le passé.

Ces efforts contribuent, malgré le gel de la dotation budgétaire, à absorber la légère augmentation des dépenses de fonctionnement, qui s'élèvent à 17,9 millions d'euros exécutés, contre 17,1 millions d'euros prévus en loi de finances pour 2025. Il convient néanmoins de rappeler que ces dépenses demeurent en recul de 2,9 % par rapport à l'exercice précédent (18,4 millions d'euros en 2024).

Yannick Desbois, directeur général des services de la présidence de la République, a par ailleurs indiqué au rapporteur qu'une partie des dépenses d'investissement destinées à renforcer la sécurité du palais relève désormais du périmètre des dépenses de fonctionnement, à l'instar des dépenses de lutte contre les drones3(*).

2. Une hausse persistante des dépenses de personnel, en décalage avec la diminution de la capacité d'initiative de la présidence de la République

Les dépenses de personnel de la présidence de la République devraient atteindre 78 millions d'euros en 2025, soit 1,16 million d'euros de plus que le budget prévisionnel établi à l'automne précédent. Selon les services de l'Élysée, cette progression résulte de « mesures exogènes de revalorisation qui s'ajoutent au glissement vieillesse-technicité (GVT) structurel »4(*).

Le plafond d'emplois, fixé à 825 équivalents temps plein (ETP) depuis 2019, demeure quant à lui inchangé. Au 31 décembre 2024, les effectifs atteignaient 822 ETP (pour 817,30 ETPT), contre 817 en 2023 et 796 en 2022. La présidence a engagé début 2025 un chantier de révision de son schéma d'emplois visant à intégrer les récentes évolutions organisationnelles et les nouvelles missions annoncées. L'objectif communiqué au rapporteur serait de ramener le plafond à environ 820 ETP en moyenne annuelle.

Évolution des effectifs de la présidence de la République

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

20255(*) |

|

|

Total effectifs |

816 |

779 |

799 |

800 |

796 |

817 |

822 |

816 |

Si les effectifs globaux ont légèrement baissé, ceux des conseillers rattachés au président demeurent élevés, avoisinant 49 ETP en 2025. Le maintien d'un tel volume, dans un contexte institutionnel profondément remanié depuis la dissolution de juin 2024, appelle des éclaircissements quant à sa justification et sa pertinence.

En outre, la sortie du dispositif de mutualisation avec les services du Premier ministre, qui comptaient encore 75 conseillers au 1er juillet 2025, n'a fait l'objet d'aucune explication précise concernant ses conséquences sur la trajectoire des effectifs de l'Élysée. Cette absence de justification, conjuguée à la stagnation des volumes d'emplois, montre que la réduction annoncée des effectifs reste largement théorique.

Dans ce contexte, une diminution du nombre de conseillers apparaît non seulement opportune mais nécessaire pour restaurer la discipline budgétaire, clarifier les responsabilités et rationaliser l'organisation de la présidence de la République.

B. UN BUDGET PRÉVISIONNEL À L'ÉQUILIBRE POUR 2026

Pour l'exercice 2026, la présidence de la

République présente un budget élaboré selon le

principe du « zéro valeur », reconduisant

strictement la dotation accordée en 2024 et 2025. Le

budget prévisionnel atteint

ainsi 126,3 millions d'euros, dont 122,6

millions d'euros de dotation complétés par 4 millions d'euros de

ressources propres, parmi lesquelles 1,2 million d'euros issus de la

commercialisation des produits « Maison

Élysée ».

Les dépenses prévisionnelles s'établissent également à 126,3 millions d'euros, traduisant un équilibre formel du budget et l'absence, pour 2026, de prélèvement sur les disponibilités. À l'exception des dépenses de personnel, qui progresseraient de 1,5 %, l'ensemble des postes enregistrent une diminution. Les crédits d'investissement connaissent en particulier une baisse significative (-12,9 % par rapport au PLF 2025), imputable à l'achèvement de plusieurs chantiers structurants : installation de la géothermie, rénovation de la « Maison Élysée », modernisation des grandes cuisines du Palais, notamment.

Évolution du budget et de la dotation de la présidence de la République depuis 2017

Source : commission des lois, d'après les annexes aux projets de loi de finances depuis 2017

Ce budget à l'équilibre permettrait, selon la présidence, de poursuivre la reconstitution progressive de la trésorerie, à hauteur de 280 000 euros en 2026. Depuis 2024, la présidence de la République s'est engagée à restaurer une trésorerie fortement entamée par les exercices antérieurs : celle-ci a été réduite de 22,9 millions d'euros en 2017 à 3 millions d'euros en 2023, avant d'augmenter à 4,5 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Toutefois, les perspectives pour 2025 fragilisent cette trajectoire. Alors que les services de la présidence anticipaient à l'automne dernier un excédent budgétaire de 964 000 euros, les informations transmises au rapporteur indiquent désormais que l'exécution prévisionnelle ne permettrait plus d'atteindre cet objectif. La raison en est claire : les dépenses de personnel, qui devraient s'élever à 78 millions d'euros, dépassent les 76,8 millions d'euros votés en LFI pour 2025. Cette dérive confirme la tension persistante qui pèse sur la masse salariale.

II. UNE STABILITÉ AFFICHÉE DES DOTATIONS DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES, QUI MASQUE UNE PRESSION CROISSANTE SUR LE FINANCEMENT DE LEUR FONCTIONNEMENT

Les crédits sollicités pour 2026 au bénéfice de l'Assemblée nationale et du Sénat demeurent strictement identiques, en volume, à ceux des exercices précédents. Cet apparent maintien des moyens pourrait donner à croire à une forme de continuité budgétaire maîtrisée. Il appelle toutefois une lecture politique : le gel répété des dotations traduit moins une sobriété de gestion qu'une stratégie d'affichage budgétaire, dont les pouvoirs publics supportent en réalité les contraintes structurelles. En renonçant à l'indexation de leur dotation sur l'inflation, les assemblées prennent part à l'effort national, mais ce choix, devenu récurrent, atteint désormais ses limites.

Il revient au Parlement d'apprécier avec rigueur les conséquences de ces évolutions, qu'il s'agisse, d'une part, de l'entretien du patrimoine institutionnel - dont les besoins ne sauraient être comprimés sans exposer la sécurité des personnes, la conservation des bâtiments, les conditions d'accueil du public et la transition écologique de ces derniers -, d'autre part, de la qualité du travail législatif et de contrôle, qui suppose des effectifs suffisants pour garantir la continuité et l'efficacité de l'action parlementaire. S'y ajoute la question de la soutenabilité pluriannuelle des équilibres internes, fragilisée par des déficits désormais structurels, compensés par des prélèvements croissants sur les disponibilités. La contraction progressive des marges budgétaires affecte ainsi non seulement la capacité d'investissement, mais aussi le financement des personnels - et notamment les collaborateurs parlementaires -, indispensables à l'exercice du mandat parlementaire.

Dans un contexte budgétaire national contraint, le Parlement doit contribuer à l'effort collectif. Mais le rapporteur considère que la reconduction mécanique des dotations, sans prise en compte de l'inflation ni des besoins d'investissement, revient à restreindre progressivement les moyens de la démocratie représentative, au détriment de l'indépendance du Parlement, de la qualité du travail législatif et de contrôle de l'action du Gouvernement.

A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE RECONDUCTION DES MOYENS QUI S'ACCOMPAGNE D'UN DÉFICIT STRUCTUREL

1. Un budget 2025 ajusté, construit autour d'un effort de maîtrise interne

Le budget révisé de l'Assemblée nationale pour 2025 a connu deux ajustements déterminants :

· la création d'un onzième groupe politique au début de la XVIIe législature a nécessité une augmentation de 2,4 millions d'euros des crédits de fonctionnement des groupes. Cette dépense nouvelle a été intégralement compensée par des économies équivalentes sur d'autres postes ;

· le gel de la dotation, décidé par la présidente et les questeures qui ont renoncé à toute indexation de la dotation sur l'inflation, qui l'a maintenue à 607,6 millions d'euros, soit son niveau de 2024.

Dans ce cadre, les dépenses totales sont arrêtées à 643,2 millions d'euros (-1,2 %), dont 606,0 millions d'euros de fonctionnement (-1,7 %) et 37,1 millions d'euros d'investissement (+9,5 %), notamment pour la modernisation de l'accueil du public. Les recettes propres atteignent 2,1 millions d'euros. Le gel de la dotation conduit à un déficit prévisionnel de 33,4 millions d'euros, appelé à être couvert par un prélèvement sur les disponibilités.

Évolution du solde budgétaire de

l'Assemblée nationale depuis 2017

au 31 décembre de chaque

année

(en millions d'euros)

|

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

2026 |

|

|

Solde budgétaire |

-58,4 |

-17,7 |

-22,8 |

-20,7 |

-37,3 |

-39,3 |

-26,7 |

-12,7 |

-33,4 |

-34,1 |

|

Titres immobilisés |

270,3 |

261,1 |

283,2 |

285,9 |

277,6 |

203,9 |

218,2 |

183,2 |

- |

- |

Source : Annexes aux projets de loi de finances depuis 2019

2. Un budget 2026 stable dans son périmètre mais marqué par un déficit persistant

Pour 2026, l'Assemblée nationale prévoit un budget de 644,01 millions d'euros, en progression marginale (+0,1 %) et donc inférieure à l'évolution prévisible des prix. Les dépenses de fonctionnement diminuent légèrement (604,8 millions d'euros, -0,2 %), tandis que les investissements augmentent (39,3 millions d'euros, +5,7 %), portés par la poursuite de chantiers structurants : rénovation de l'accueil du public, modernisation informatique (+26,4 %). Les charges parlementaires (347 millions d'euros, -1,2 %) bénéficient de la réforme des frais de mandat. À l'inverse, la masse salariale progresse (203,2 millions d'euros, +1,9 %), en raison du recours accru aux personnels contractuels.

La dotation de l'État est stable (607,7 millions d'euros), les recettes propres atteignant 2,2 millions d'euros. Le solde budgétaire demeure négatif (-34,64 millions d'euros). Hors investissements spécifiques de rénovation, le déficit structurel se maintient à près de 18,8 millions d'euros, révélant une contrainte croissante sur la stabilité financière de l'Assemblée.

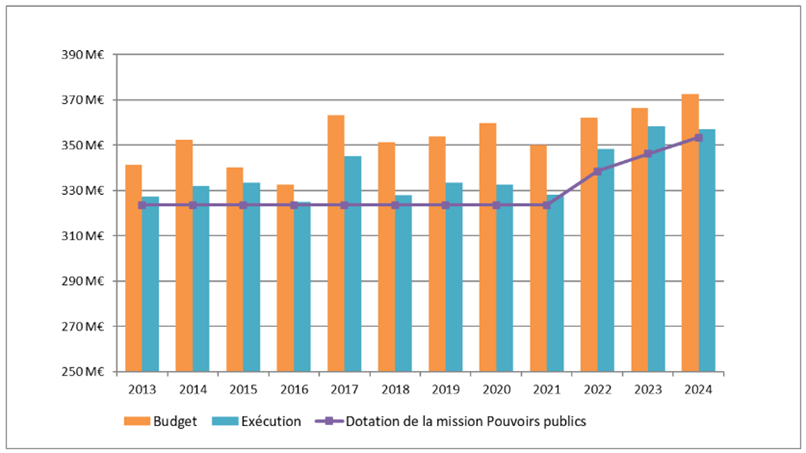

B. LE SÉNAT : UN MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE MALGRÉ UNE RECONDUCTION DES CRÉDITS, AU PRIX D'UN RECOURS ACCRU AUX DISPONIBILITÉS

La dotation demandée pour 2026, fixée à 353,5 millions d'euros, poursuit la stabilité observée depuis 2024. Elle alimente le programme 521, structuré autour des actions « Sénat », « Jardin du Luxembourg » et « Musée du Luxembourg ».

1. Un budget 2025 équilibré grâce à un prélèvement substantiel sur les disponibilités

Le budget 2025 du Sénat s'élève à 378,94 millions d'euros (+1,69 %). Le gel de la dotation à son niveau de 2024 a nécessité la réalisation d'un plan d'économies de 3,7 millions d'euros, placés en réserve.

Les dépenses de fonctionnement atteignent 367,1 millions d'euros (+1,96 %), sous l'effet des provisions pour fin de chantier, de la revalorisation de certaines aides au mandat, de l'augmentation des frais de déplacement et de la progression des rémunérations contractuelles. Les dépenses d'investissement, d'un montant de 11,8 millions d'euros, poursuivent leur décroissance (-5,9 %), tout en finançant des opérations immobilières majeures : restauration du Palais du Luxembourg, modernisation de la sécurité, requalification immobilière.

Les produits propres s'élèvent à 6,8 millions d'euros, tandis que l'équilibre du budget dépend d'un prélèvement sur disponibilités de 18,7 millions d'euros, nettement supérieur à celui des exercices précédents.

2. Un budget 2026 en légère hausse, reposant toujours sur les disponibilités

Le budget 2026 est arrêté à 382,28 millions d'euros (+0,88 %). Les dépenses d'investissement progressent fortement à 16,2 millions d'euros (+37 %), reflétant l'intensité des chantiers engagés depuis 2023. Les dépenses de fonctionnement (366,1 millions d'euros) reculent légèrement (-0,28 %), signe d'une gestion toujours rigoureuse.

Les charges parlementaires augmentent (+3,1 %), notamment en raison du renouvellement sénatorial prévu à l'automne 2026. La masse salariale reste maîtrisée (+0,5 %). Les produits budgétaires atteignent 5,7 millions d'euros.

La dotation demeurerait stable à 353,5 millions d'euros, pour la troisième année consécutive. Le budget est à l'équilibre grâce à un prélèvement sur disponibilités de 22,1 millions d'euros, mobilisé pour financer les investissements et compenser la modération durable de la dotation.

Dépenses du Sénat en budget initial et en exécution

Source : Sénat, présentation Commission commune des crédits de l'Assemblée nationale et du Sénat

Si le Sénat parvient à maintenir un équilibre budgétaire apparent, celui-ci repose de manière croissante sur la mobilisation de ses disponibilités, dont le niveau atteint désormais un seuil préoccupant. Les prévisions du Sénat précisent par ailleurs que, si la dotation de l'institution était reconduite à l'identique en 2027 et 2028, le prélèvement sur disponibilités atteindrait respectivement 27,5 et 36,1 millions d'euros6(*). Cette stratégie, qui permet de préserver la stabilité de la dotation, masque en réalité une tension structurelle entre des ressources stagnantes et des charges incompressibles liées à l'entretien du patrimoine, à la sécurité des sites et à la progression des coûts salariaux. En finançant des dépenses récurrentes par des prélèvements sur ses réserves, le Sénat compromet à terme sa capacité d'investissement.

Cette situation ne saurait être durable. Elle traduit les limites d'une politique de gel budgétaire prolongée, qui substitue artificiellement à une dotation adaptée l'épuisement progressif de ses ressources. Le Sénat, soucieux de participer à l'effort collectif de maîtrise de la dépense publique, a fait preuve d'une discipline incontestable ; mais la reconduction mécanique de sa dotation, en l'absence de réévaluation structurelle, n'apparaît pas soutenable au rapporteur.

Ce dernier appelle en conséquence à une réflexion approfondie sur le niveau de la dotation attribuée au Sénat, afin d'assurer la pérennité de son équilibre budgétaire et de garantir à la chambre haute les moyens nécessaires à l'exercice effectif de ses missions constitutionnelles, dans le respect des principes d'autonomie et de bonne gestion des deniers publics.

C. LES CHAÎNES PARLEMENTAIRES

La dotation du programme 541 « La Chaîne parlementaire » atteindrait 35,60 millions d'euros en 2026 (+1,00 %). Les deux chaînes, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat, voient leur dotation progresser respectivement de 1,14 % et 0,85 %, pour aboutir à un montant identique de 17,8 millions d'euros chacune.

III. UNE DOTATION EN FORTE PROGRESSION POUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DESTINÉE À COUVRIR DES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES ET À RECONSTITUER UNE RÉSERVE DE PRÉCAUTION

A. UNE EXÉCUTION DES CRÉDITS GLOBALE CONFORME AUX PRÉVISIONS

Au 30 septembre 2025, le niveau d'exécution des crédits du Conseil constitutionnel s'établissait à 11,9 millions d'euros en engagements, pour une prévision de 17,9 millions d'euros en fin d'exercice, soit un taux d'exécution conforme aux prévisions.

Les dépenses constatées en 2025 se répartissent entre le contrôle des normes, les relations extérieures et la communication, l'administration de l'institution ainsi que les opérations électorales et référendaires. L'exercice a été marqué par la poursuite des investissements engagés en 2024, notamment les travaux de sécurisation et de rénovation du hall d'accueil, dont le coût a dépassé les estimations initiales, ainsi que par la mise à niveau des équipements informatiques et de sûreté. Ces opérations, bien que ponctuelles, ont eu pour effet d'alourdir temporairement les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Les dépenses de personnel, représentant près de la moitié du budget total, ont légèrement progressé sous l'effet mécanique du glissement vieillesse-technicité (GVT) et de l'affectation de trois gardes républicains supplémentaires. Les effectifs demeurent globalement stables, avec 83 agents recensés à la fin du premier semestre pour une prévision de 79 agents en fin d'exercice.

Sur le plan de la trésorerie, le solde du compte de dépôt au Trésor atteignait 8,84 millions d'euros au 30 juin 2025. Ce montant, qui inclut les crédits ouverts mais non encore mandatés, ne constitue pas une trésorerie disponible effective. Après paiement des dépenses de fin d'exercice et des charges sociales différées, la trésorerie réelle devrait s'établir à environ 700 000 euros au 31 décembre 2025.

Ce niveau de liquidités demeure trop modeste pour absorber les charges exceptionnelles auxquelles le Conseil constitutionnel peut être confronté. Ainsi, selon les données communiquées au rapporteur lors de son entretien avec le président Richard Ferrand et secrétaire générale du Conseil constitutionnel Aurélie Bretonneau, le coût d'un référendum ou d'élections législatives anticipées est estimé entre 500 000 et 600 000 euros, tandis que celui d'une élection présidentielle s'élève entre 1 et 1,2 million d'euros, en raison notamment des exigences de sécurisation informatique7(*).

B. UNE HAUSSE DE LA DOTATION 2026 POUR FINANCER DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS ET RÉTABLIR UNE RÉSERVE DE PRÉCAUTION

Pour l'exercice 2026, la dotation demandée par le Conseil constitutionnel s'élève à 20 millions d'euros, contre 17,9 millions d'euros en 2025, soit une progression de 11,5 %. Cette hausse répond à la nécessité de consolider les moyens de fonctionnement de l'institution et de préparer plusieurs échéances majeures.

Le Conseil constitutionnel a fait savoir au rapporteur que le renforcement de la cybersécurité constituait une priorité, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Un dispositif de secours, sous la forme d'un site « jumeau » hébergé sur un autre site, serait ainsi déployé pour garantir la résilience de ses systèmes en cas d'attaque informatique.

En outre, des investissements seront effectués dans le cadre du plan de développement durable de l'institution, avec notamment la continuation des travaux de raccordement au réseau de chaleur et de refroidissement de la ville de Paris : 500 000 euros en 2025, 1,5 million d'euros en 2026 et 500 000 euros en 2027, selon les chiffres communiqués au rapporteur1.

Enfin, l'institution souhaite reconstituer une réserve de précaution aujourd'hui presque épuisée. Sous l'effet de l'inflation et de la hausse ponctuelle des dépenses de fonctionnement entre 2023 et 2025, cette réserve a atteint un niveau critique ne permettant plus de faire face à d'éventuelles charges exceptionnelles, telles que les coûts liés aux scrutins précités.

C. DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES INSUFFISAMMENT FIABLES

Malgré une exécution globale conforme à la trajectoire prévue, les prévisions budgétaires du Conseil constitutionnel demeurent insuffisamment fiables et particulièrement lapidaires. Dans son rapport du 21 novembre 2025, le rapporteur mettait en avant les irrégularités des prévisions budgétaires du Conseil constitutionnel : « au cours des derniers exercices budgétaires, le Conseil constitutionnel a systématiquement sur-exécuté ses crédits dédiés aux dépenses de fonctionnement [...] ».

Cette tendance se confirme une nouvelle fois : les dépenses de fonctionnement devraient s'établir à 4,9 millions d'euros8(*) contre 3 millions d'euros initialement prévus, soit un dépassement de 63 %.

Dépenses de fonctionnement du Conseil

constitutionnel

(en euros)

|

Année |

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles |

Dépenses de fonctionnement exécutées |

Écart en exécution |

Taux d'exécution |

|

2022 |

2 324 534 |

5 297 086 |

2 972 552 |

226 % |

|

2023 |

2 006 111 |

5 042 541 |

2 437 477 |

251 % |

|

2024 |

3 080 403 |

5 728 495 |

2 648 092 |

186 % |

|

2025 |

3 019 000 |

4 900 878 |

1 881 8789(*) |

163 % |

Source : Commission des lois, d'après les projets et rapports de performance annuelle depuis 2022

Si le rapporteur ne conteste pas l'autonomie financière dont dispose le Conseil constitutionnel10(*), au même titre que les autres pouvoirs publics, il regrette toutefois que cette autonomie ne s'accompagne pas d'une présentation budgétaire davantage explicitée et documentée. La clarté de l'information financière demeure en effet une condition essentielle d'une gestion rigoureuse des fonds publics et du consentement à l'impôt.

IV. UNE DOTATION EN DIMINUTION POUR LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE, EN RAISON D'UNE PLUS FAIBLE ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE

Après deux années de stabilité budgétaire, avec une dotation fixée à 984 000 euros pour les exercices 2023, 2024 et 2025, la dotation sollicitée pour 2026 s'établit à 900 000 euros, en diminution de 8,5 %. Cette évolution traduit une légère contraction de l'activité juridictionnelle de la Cour, permettant des économies sur plusieurs postes de dépenses, en particulier les frais de justice, malgré l'augmentation mécanique du loyer et des charges locatives.

La ventilation prévisionnelle des crédits pour 2026 s'établit comme suit : 576 000 euros pour le loyer et les charges, 140 000 euros pour les indemnités des magistrats et cotisations, 154 000 euros pour les autres dépenses de fonctionnement, 20 000 euros pour les frais de justice et 10 000 euros pour la tenue éventuelle d'un ou plusieurs procès. La diminution de la dotation résulte principalement du recul des frais de justice, lié à la réduction du nombre de dossiers en cours d'instruction, et de l'absence de procédure de jugement prévue à court terme.

L'exécution 2024 avait déjà mis en évidence une sous-consommation significative des crédits affectés aux frais de justice et aux dépenses liées à l'organisation d'audiences, dont les montants exécutés (respectivement 84 000 euros et 4 000 euros) étaient très inférieurs aux prévisions initiales. À l'inverse, le poste « loyer et charges » avait légèrement dépassé la prévision, s'élevant à 551 000 euros contre 530 000 euros inscrits en LFI, en raison de l'indexation contractuelle des loyers et de la hausse des coûts énergétiques.

Répartition du budget

2026

(en euros)

|

Dotation demandée |

PLF 2025 |

PLF 2026 |

|

Loyer |

530 000 |

576 000 |

|

Indemnités des magistrats et cotisations |

160 000 |

140 000 |

|

Autres dépenses de fonctionnement |

194 000 |

154 000 |

|

Frais de justice |

70 000 |

20 000 |

|

Frais de tenue d'un ou plusieurs procès |

30 000 |

10 000 |

|

Total |

984 000 |

900 000 |

Source : Commission des lois, d'après le projet annuel de performances pour l'année 2026

Le budget 2026 intègre ces évolutions structurelles et vise à ajuster la dotation au plus près des besoins réels de l'institution. La Cour de justice de la République, dont le personnel administratif demeure mis à disposition par la Cour de cassation et rémunéré par cette dernière, conserve un effectif constant et ne prévoit aucun recrutement. L'économie générale du budget repose sur la stabilité des charges de fonctionnement et la poursuite de la rationalisation des dépenses accessoires.

La commission a émis un avis favorable

à l'adoption des crédits

de la mission « Pouvoirs

publics » inscrits au projet de loi de finances pour

2026.

EXAMEN EN COMMISSION

Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous poursuivons nos travaux par l'examen du rapport pour avis de notre collègue Éric Kerrouche sur la mission « Pouvoirs publics ».

M. Éric Kerrouche, rapporteur pour avis de la mission « Pouvoirs publics ». - (Le rapporteur pour avis projette un diaporama en complément de son propos.) Cette mission, vous le savez, a une vocation particulière dans notre architecture institutionnelle : elle rassemble les dotations destinées aux institutions autonomes - la présidence de la République, les deux assemblées parlementaires et les chaînes parlementaires, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de la République (CJR) et la Haute Cour. Ces institutions demandent elles-mêmes leur dotation, que le Gouvernement inscrit sans modification au projet de loi de finances.

Cette règle, qui garantit leur autonomie financière, implique en retour une exigence renforcée : celle d'une présentation budgétaire rigoureuse, lisible et sincère, afin que le Parlement puisse exercer pleinement son rôle de contrôle.

Cette année, le montant global de la mission atteint 1 140,2 millions d'euros, en progression très modérée de 0,21 %. Cette augmentation presque symbolique ne doit pas conduire à sous-estimer les tensions profondes que subit désormais cette mission. Car derrière la stabilité affichée se poursuit un mouvement sur lequel je vous alerte depuis plusieurs années : la contraction progressive des moyens alloués à la démocratie représentative.

Je souhaite, à cet égard, rappeler un élément essentiel de proportion : la mission « Pouvoirs publics » ne représente que 0,25 % du budget général de l'État et son coût global équivaut à environ 17 euros par Français et par an, selon les calculs de notre collègue Grégory Blanc, rapporteur spécial de la commission des finances. Autrement dit, les moyens alloués à nos institutions constitutionnelles demeurent d'une ampleur très limitée au regard des enjeux démocratiques qu'elles portent.

En effet, la présidence de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat - ils concentrent, à eux seuls, près de 95 % des crédits - ont décidé de maintenir leurs dotations au niveau de l'année précédente. Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée de participer à l'effort national de redressement des finances publiques. Nous pouvons la comprendre, mais devons toutefois en mesurer les implications.

Un gel ponctuel peut en effet être un geste vertueux. Mais un gel répété, reconduit chaque année, devient un signal politique dont les effets cumulatifs fragilisent structurellement les institutions concernées. J'attire notre attention sur ce point : il ne faudrait pas que la sobriété budgétaire, devenue étendard, se transforme malgré elle peu à peu en affaiblissement durable du Parlement et des contre-pouvoirs.

J'appelle donc à distinguer la discipline budgétaire - d'une certaine façon, elle s'impose à tous - de la tentation d'une « concurrence d'affichage » entre institutions, dans laquelle chaque acteur chercherait à démontrer sa vertu en renonçant à une revalorisation presque indispensable à son fonctionnement. Cette course à la modération apparente, si elle se poursuit, ne pourra produire qu'un résultat : une démocratie parlementaire affaiblie, des moyens humains sous tension, et une action institutionnelle bridée.

Venons-en maintenant au détail des dotations, en commençant par la présidence de la République.

La dotation reconduite à 122,6 millions d'euros, pour la troisième année consécutive, n'a été soutenable qu'au prix d'ajustements internes significatifs. Le budget prévisionnel pour 2026, équilibré à 126,3 millions d'euros, repose sur plusieurs leviers : une contraction des investissements, après l'achèvement des chantiers lourds engagés en 2023 et 2024 notamment en matière de transition énergétique et une stabilisation des dépenses de fonctionnement hors activités présidentielles.

Je veux saluer certains efforts très concrets. Le coût moyen des déplacements présidentiels a diminué de manière substantielle, passant de 780 000 euros à 545 000 euros en un an, pour les déplacements internationaux. Ces résultats illustrent une réelle capacité d'optimisation, notamment grâce à la réduction de la taille des délégations et à une meilleure anticipation logistique.

Pour autant, la progression continue des dépenses de personnel, qui atteindraient 78 millions d'euros en exécution 2025, dépasse les prévisions initiales et fragilise l'objectif de reconstitution de la trésorerie. Celle-ci, tombée à 3 millions d'euros en 2023 alors qu'elle atteignait 22 millions d'euros en 2017, n'a pu être relevée que marginalement. Ce faisant, l'institution est vulnérable à des aléas budgétaires majeurs, pour lesquels aucune marge de sécurité réelle n'existe plus aujourd'hui.

Je souhaite également souligner que les dépenses de personnel de la présidence de la République sont, une année de plus, à la hausse. Mon collègue Grégory Blanc et moi-même nous interrogeons ainsi sur le nombre de conseillers rattachés au président - 49 en 2025 -, qui ne semble pas diminuer en dépit du contexte politique qui affaiblit directement la capacité d'action du Président de la République. Dans ce contexte, une diminution du nombre de conseillers apparaît non seulement opportune, mais nécessaire pour restaurer la discipline budgétaire, clarifier les responsabilités et rationaliser l'organisation de la présidence de la République.

S'agissant désormais des assemblées parlementaires, les enjeux sont considérables.

L'Assemblée nationale, d'abord, maintient sa dotation au niveau de 2025, à 607,6 millions d'euros. Mais derrière cette stabilité apparente, la réalité est celle d'un déficit structurel désormais massif : 34 millions d'euros en prévision 2026. Ce déficit est absorbé par un prélèvement sur les disponibilités, dont chacun voit bien qu'il ne pourrait constituer une solution durable. Les charges incompressibles - notamment la masse salariale, les frais liés à l'accueil du public, et les dépenses de modernisation informatique - progressent mécaniquement, alors que les ressources stagnent.

Je souligne également que l'entrée d'un onzième groupe politique a entraîné une dépense nouvelle substantielle, totalement compensée par des économies internes. Ce rééquilibrage est à mettre au crédit de la gestion de l'Assemblée nationale ; mais il illustre, là encore, que la contrainte atteint désormais un niveau qui oblige à des arbitrages serrés.

Les demandes de crédits supplémentaires, de l'Assemblée comme du Sénat, sont de plus en plus décorrélées du niveau de l'inflation.

Le Sénat, pour sa part, présente un budget 2026 à 382,28 millions d'euros, en légère hausse. La dotation stable à hauteur de 353,5 millions d'euros est complétée par un nouveau prélèvement sur disponibilités de 22,1 millions - je réitère mon alerte sur ce sujet -, nécessaire pour financer l'intensification des travaux d'entretien et de sécurisation des bâtiments. Là encore, le maintien d'un équilibre apparent masque la réalité : en 2027 et 2028, si rien ne change, les prélèvements pourraient atteindre 27,5, puis 36,1 millions d'euros, suivant l'accroissement des besoins absolus d'investissement en matière patrimoniale. Ce rythme est évidemment insoutenable.

C'est pourquoi je renouvelle avec insistance, cette année encore, mon appel à la création d'une dotation autonome spécifiquement dédiée à l'entretien du patrimoine parlementaire. Nos bâtiments sont un patrimoine national. Ils ne peuvent être soumis à des arbitrages budgétaires défavorables, pas plus que leur entretien ne peut être traité comme une variable d'ajustement. Or, ce risque se précise fortement, notamment en ce qui concerne le Sénat.

S'agissant des autres pouvoirs publics, la situation est plus hétérogène.

Le Conseil constitutionnel voit sa dotation augmenter de manière nette, à hauteur de 20 millions d'euros, soit une augmentation de 11,54 %. Cette hausse est largement justifiée : renforcement impératif de la cybersécurité à l'approche de l'élection présidentielle - un sujet abordé en détail avec le président du Conseil constitutionnel - ; poursuite du raccordement au réseau de chaleur urbain de Paris et des autres dépenses liées au plan développement durable de l'institution ; renouvellement des équipements informatiques et de sûreté ; reconstitution d'une trésorerie devenue critique.

J'aimerais toutefois attirer votre attention sur une difficulté récurrente liée à l'examen des crédits budgétaires dévolus au Conseil constitutionnel. Les prévisions budgétaires ainsi que les bilans budgétaires des exercices réalisés par les services du Conseil constitutionnel sont, quasi systématiquement, non fiables et peu documentés. Ainsi, je vous laisse, par exemple, juger vous-mêmes des écarts surprenants entre les dépenses de fonctionnement provisionnelles et les dépenses effectivement exécutées. Notre rôle n'est pas de contester l'indépendance du Conseil constitutionnel sur la gestion de ses fonds internes. Toutefois, au-delà de ces présentations budgétaires lapidaires et lacunaires, les prévisions fournies se révèlent souvent erronées : en témoignent les sur-exécutions successives importantes des dépenses de fonctionnement -J'ai explicitement évoqué cette problématique au cours d'un entretien avec le nouveau président du Conseil constitutionnel. Il a promis une amélioration dès le prochain exercice budgétaire : j'y serai particulièrement attentif.

La Cour de justice de la République, enfin, connaît une baisse de dotation, du fait d'une activité juridictionnelle plus faible. Le budget, néanmoins, n'est pas tenable et donne une image particulière de la gestion patrimoniale de l'État, dans la mesure où près de 64 % du budget de 900 000 euros, soit 576 000 euros, est alloué à la location des bureaux, qui n'accueillent que huit personnes.

Deux conclusions s'imposent avec force.

Premièrement, l'ensemble des institutions de la mission financent désormais leur équilibre à partir de leurs disponibilités. Or ce modèle n'est pas soutenable. Il reporte artificiellement la contrainte sur l'avenir, en sacrifiant les marges d'investissement et de sécurité financière.

Deuxièmement, de manière structurelle encore, la logique de gel répété des dotations, si elle se poursuit, réduira drastiquement les moyens de la démocratie parlementaire et de ses institutions. Or une démocratie exige des moyens humains, matériels et budgétaires proportionnés aux responsabilités exercées. Je vous rappelle que cette mission ne concerne que 0,25 % du budget de l'État.

Notre rôle n'est pas de cautionner une austérité d'apparence, mais de garantir les conditions réelles du fonctionnement des pouvoirs publics.

Sous réserve de ces observations, et compte tenu du contexte général de maîtrise des finances publiques, je vous propose de donner un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Pouvoirs publics », nonobstant mes remarques.

Mme Lauriane Josende. - Nous serons favorables à ces crédits, en dépit des problèmes d'exécution budgétaire, de sérieux et de rigueur que vous avez soulignés. Certes, le budget de la mission « Pouvoirs publics » est peu important au regard du budget total de l'État, mais les institutions qu'il finance sont des rouages démocratiques essentiels. Elles sont tenues autant que les autres - si ce n'est plus - à un devoir d'exemplarité. De quelle manière allez-vous formaliser les réserves que vous avez émises auprès du Conseil constitutionnel, afin que nous constations une amélioration pour les exercices à venir ?

M. Hussein Bourgi. - J'ai le sentiment que nous participons à un remake, si je puis dire, de l'année dernière. La présentation du rapport pour avis était peu ou prou la même ; nous pouvons aussi réitérer nos observations et nos objections.

La démocratie a un coût. Pour qu'elle vive, elle nécessite des institutions, qui permettent de réguler le jeu démocratique. Malheureusement, notre pays cède trop facilement au populisme ambiant, et je le déplore. À chaque phrase de journaliste, à chaque tweet de personnalité, nous baissons pavillon et renonçons à faire la pédagogie nécessaire auprès de la population. Nous nous contentons d'annoncer que nous serons les « bons élèves » en renonçant à toute évolution budgétaire, qu'il s'agisse du Sénat ou de l'Assemblée nationale.

Nous pouvons faire toutes les concessions que nous voulons ; certains ont instillé dans les esprits l'idée que nous sommes des privilégiés.

Certes, les deux assemblées seront en mesure de fonctionner comme par le passé, mais nous devrons procéder à des renoncements sur l'investissement. Or, l'investissement, c'est le patrimoine, ou l'informatique. Ces investissements ne paraissent pas nécessaires au quotidien ; pourtant, le moment de les réaliser venu, ils coûteront beaucoup plus cher à la Nation.

Nous puisons sur le fonds de réserve : une fois tari, cependant, il faudra demander dans quelques années une augmentation substantielle du budget. Alors, je vous le prédis, les mêmes qui, aujourd'hui, nous critiquent sans relever l'absence d'évolution budgétaire viendront pointer sur nous leur doigt accusateur. Cela me chagrine. Je voudrais que nous fassions preuve de plus de courage sur le travail d'explication du coût de la démocratie.

Ma deuxième observation porte sur la CJR, dont le fonctionnement m'interpelle. L'essentiel du budget qui lui est alloué sert au paiement de loyers. Le propriétaire de ces bureaux bénéficie ainsi d'une rente de situation : son locataire, toujours solvable, paiera ses loyers, revalorisés, année après année ! Ne peut-on pas trouver dans le patrimoine de l'État des locaux pour reloger la CJR dans des conditions beaucoup plus économes pour le budget de l'État ? Je ne veux pas donner l'impression de me répéter année après année ; toutefois, il est essentiel que nous soyons entendus.

Enfin, le Conseil constitutionnel est le gardien sourcilleux du respect du droit et des dépenses. J'aimerais qu'il soit aussi irréprochable que les candidats dont il examine les comptes électoraux. Je forme le voeu que le nouveau président s'y attelle pour l'année prochaine.

Mme Sophie Briante Guillemont. - Merci pour la clarté de ce rapport. Concernant les dépenses relatives à la cybersécurité du Conseil constitutionnel dans la perspective de l'élection présidentielle, quels investissements sont envisagés ? Que faut-il davantage sécuriser ?

M. Éric Kerrouche, rapporteur pour avis. - Je partage les propos de notre collègue Hussein Bourgi. Les réserves budgétaires de l'Assemblée nationale et du Sénat étant faibles ou en voie d'érosion, la question de l'augmentation des crédits se posera bientôt. Il aurait suffi que les budgets de ces deux institutions soient indexés sur l'inflation durant les dix dernières années pour que la trajectoire budgétaire s'en trouve modifiée.

Madame Josende, nous devons réitérer auprès des questeurs notre demande de créer une dotation spécifique pour l'entretien du patrimoine afin que les crédits soient décorrélés du budget de fonctionnement.

S'agissant du Conseil constitutionnel, nous demandons qu'il affiche l'année prochaine un budget fiable. Je ne peux pas être plus explicite que je l'ai été avec le nouveau président du Conseil, qui a promis un changement ; nous verrons s'il se matérialise ou pas l'année prochaine.

Concernant la question relative aux investissements du Conseil constitutionnel dans la perspective de l'élection présidentielle, notons que cette institution a fait l'objet de cyberattaques. Les crédits sont fléchés vers une sécurisation du système informatique en tant que tel, mais surtout vers la création d'un site informatique jumeau de façon à éviter une panne des services. Si le Conseil devait subir une panne informatique au moment de la vérification des opérations électorales, par exemple, cela pourrait être de nature à créer un flottement démocratique. Au regard des menaces cyber, qui sont réelles, et des attaques hybrides que nous connaissons, il me semble qu'il s'agit là d'une bonne décision.

Mme Audrey Linkenheld. - Il devrait en être de même pour toutes les administrations, y compris pour les autorités administratives indépendantes (AAI), dont les budgets sont pourtant plutôt à la baisse. Si une hausse des crédits se justifie pour le Conseil constitutionnel afin de faire face à cette cybermenace, qui est réelle, pourquoi n'en est-il pas de même pour les autres administrations ? À cet égard, nous pourrions avoir un débat plus général sur ce sujet afin d'explorer les pistes à retenir pour protéger nos administrations et nos institutions, dont le Sénat d'ailleurs, car je ne suis pas certaine qu'il jouisse d'un niveau de sécurité optimal.

La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Pouvoirs publics ».

LISTE DES DÉPLACEMENTS

Présidence de la République (jeudi 23 octobre 2025)

M. Yannick Desbois, directeur général des services, directeur adjoint de cabinet

Mme Florence Leverino, directrice des ressources et de la modernisation

Conseil constitutionnel (jeudi 5 novembre 2025)

M. Richard Ferrand, président

Mme Aurélie Bretonneau, secrétaire générale

* 1 Note de présentation de la mission « Pouvoirs publics » sur le projet de loi de finances pour 2026, déposée par Grégory Blanc le 28 octobre 2025

* 2 Annexe au projet de loi de finances pour 2026.

* 3 Entretien du 23 octobre 2025.

* 4 Annexe au projet de loi de finances pour 2026.

* 5 Au 1er septembre 2025.

* 6 Annexe au projet de loi de finances pour 2026.

* 7 Entretien du 5 novembre 2025.

* 8 Chiffre communiqué au rapporteur par les services du Conseil constitutionnel.

* 9 Répartition prévisionnelle du budget au 31 décembre 2025 effectuée par les services du Conseil constitutionnel.

* 10 Décision n°2001-448 DC du 25 juillet 2001.