- L'ESSENTIEL

- I. EXTENSION PROGRESSIVE DU PRINCIPE

D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AUX DÉCHETS DU BÂTIMENT : DES

DÉBUTS DIFFICILES

- II. TRANSFERT DES COÛTS DE GESTION DES

DÉCHETS AU SECTEUR DU BÂTIMENT : RENFORCER

L'ÉQUITÉ DE L'ÉDIFICE PAR UNE JUSTE CONTRIBUTION DU

BOIS

- A. COÛTS DE DÉMARRAGE DE LA

FILIÈRE REP PMCB : UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES CONTRIBUTIONS

FINANCIÈRES EST À PRÉVOIR D'ICI 2027

- B. LA QUESTION DES BARÈMES APPLIQUÉS

AU BOIS-CONSTRUCTION, FILIÈRE VERTUEUSE ET STRATÉGIQUE

- C. EXEMPTER LE BOIS-CONSTRUCTION DE LA

RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR : UNE PROPOSITION QUI

FRAGILISERAIT TOUT PARTICULIÈREMENT LES COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

- D. REBÂTIR L'ACCEPTABILITÉ DE

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DU

BOIS-CONSTRUCTION

- A. COÛTS DE DÉMARRAGE DE LA

FILIÈRE REP PMCB : UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES CONTRIBUTIONS

FINANCIÈRES EST À PRÉVOIR D'ICI 2027

- I. EXTENSION PROGRESSIVE DU PRINCIPE

D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AUX DÉCHETS DU BÂTIMENT : DES

DÉBUTS DIFFICILES

- EXAMEN DES ARTICLES

- Article 1er

Exclusion du bois-construction du régime de responsabilité élargie du producteur « Produits et matériaux de construction du bâtiment »

- Article 2

Création d'un mécanisme de répartition des charges entre matériaux au sein de la filière à responsabilité élargie du producteur « Produits et matériaux de construction du bâtiment »

- Article 3

Lutte contre la fraude aux écocontributions

- Article 1er

- EXAMEN EN COMMISSION

- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET

DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 591

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du

territoire et du développement

durable (1) sur la proposition de loi

visant à retirer les

produits du bois

de la

responsabilité

élargie du

producteur produits et

matériaux de

construction

du secteur

du bâtiment

(PMCB),

Par M. Bernard PILLEFER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de :

M. Jean-François Longeot, président ;

M. Didier Mandelli,

premier vice-président ;

Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé

Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet,

M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas,

MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec,

vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey

Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars,

secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine,

MM. Jean Bacci,

Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane

Demilly, Gilbert-Luc Devinaz,

Franck Dhersin, Alain Duffourg,

Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold,

Daniel Gueret,

Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier

Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili,

Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth,

M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet,

MM. Pierre Jean

Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé,

M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal,

Michaël Weber.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

242 et 592 (2024-2025) |

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a, le 7 mai 2025 et suivant le rapporteur Bernard Pillefer, adopté à l'unanimité la proposition de loi visant à retirer les produits du bois de la responsabilité élargie du producteur « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment » (PMCB) déposée par Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues.

Ce texte vise à exclure le bois-construction du cadre général de gestion des déchets du secteur du bâtiment. Ce secteur constitue l'un des principaux gisements de déchets en France, ainsi que la principale source de dépôts dits « sauvages ». Un cadre de gestion de ces déchets a été créé en 2020 par la loi dite « Agec » afin de les réduire à la source, ainsi que de financer leur gestion et leur inclusion dans des circuits de valorisation, de recyclage et de réemploi.

Il est ainsi prévu le transfert progressif, à horizon 2027, du coût de gestion et de traitement de ces déchets aux entreprises du secteur du bâtiment.

Toutefois, le niveau de la contribution financière fixée pour chaque type de matériau par les organismes agréés suscite des interrogations. En ce qui concerne le bois-construction, filière plus exemplaire que la moyenne en matière d'économie circulaire, la situation apparaît paradoxale : les barèmes appliqués par les structures sont plus élevés que pour des matériaux moins vertueux.

La commission juge légitimes les préoccupations de la filière bois-construction. Cependant, la sortie pure et simple du bois-construction d'un cadre général en plein déploiement présenterait de nombreuses difficultés, en particulier pour les collectivités territoriales et le système public de gestion des déchets.

La commission n'a donc pas retenu cette option. Elle demeure toutefois convaincue de la nécessité de développer significativement la part du bois, matériau écologique et stratégique, dans le secteur du bâtiment. Ainsi, guidée par un souci d'équité, elle a amélioré le texte sur deux points :

- l'inscription dans la loi d'un mécanisme de juste répartition de l'effort financier attendu des différents matériaux, au profit des matériaux les plus performants en matière d'économie circulaire, en visant particulièrement le bois-construction ;

- la création de deux dispositifs favorisant la lutte contre la fraude.

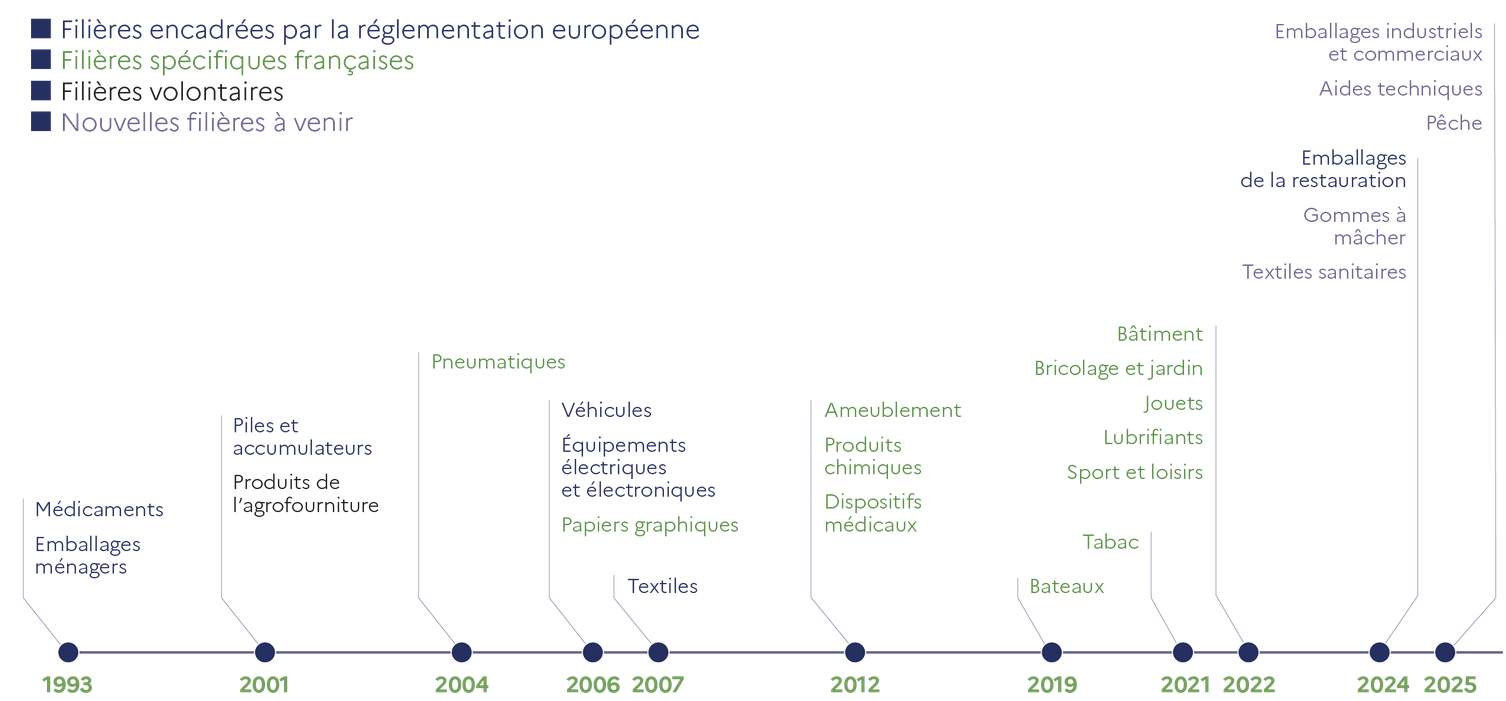

I. EXTENSION PROGRESSIVE DU PRINCIPE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AUX DÉCHETS DU BÂTIMENT : DES DÉBUTS DIFFICILES

A. INCLURE LES DÉCHETS DU BÂTIMENT DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR (REP)

Le secteur du bâtiment constitue, après celui des travaux publics, la principale source de production de déchets en France, avec environ 15 % des déchets produits, autant que l'ensemble des déchets des particuliers. Depuis 2020, un cadre de gestion a été créé pour les déchets du secteur du bâtiment : la responsabilité élargie du producteur (REP).

Créée afin d'appliquer le principe dit du « pollueur payeur », la responsabilité élargie du producteur (REP) dispose que les entreprises doivent assurer la prise en charge financière des déchets issus de leurs produits.

Cette obligation se décline en fonction de chaque type de matériau concerné, par filières, dites « filières à responsabilité élargie du producteur » (filières REP). Pour une catégorie de produit donnée, l'acteur responsable de la mise sur le marché doit assumer la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage ou l'élimination des déchets issus de ses produits. Il s'appuie pour cela sur une structure agréée, appelée éco-organisme. Afin de financer la mise en oeuvre de leurs obligations, les metteurs sur le marché versent une contribution financière, l'écocontribution, à l'éco-organisme de leur choix.

L'extension du principe de responsabilité

élargie du producteur (REP)

en France

Bâtiment (dont bois-construction)

Source : Ademe

B. LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS DE DÉCHETS DU BÂTIMENT (REP PMCB) : UN DISPOSITIF RÉCENT ET DIFFICILE À METTRE EN oeUVRE

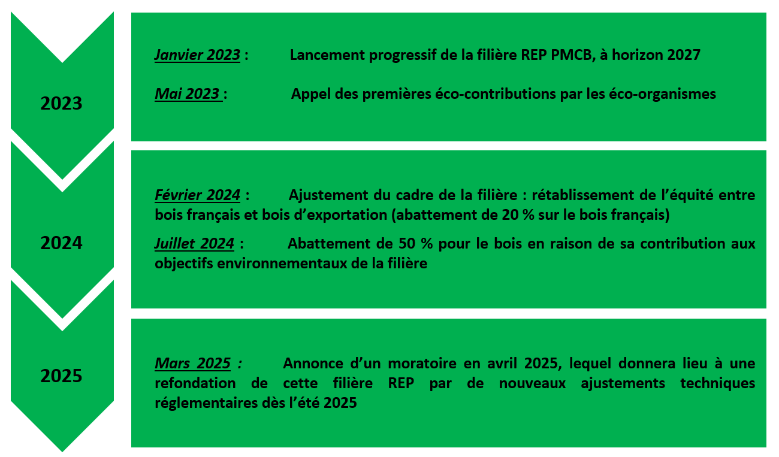

Depuis 2020, avec la loi dite « Agec » relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le principe de la responsabilité élargie des producteurs s'applique ainsi aux Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB).

Cette nouvelle filière, la filière « REP PMCB », constitue désormais la principale filière REP en volume de déchets concernés. Son cadre, entré en vigueur en 2023, a déjà été adapté à plusieurs reprises et fait l'objet à l'heure actuelle d'un moratoire.

II. TRANSFERT DES COÛTS DE GESTION DES DÉCHETS AU SECTEUR DU BÂTIMENT : RENFORCER L'ÉQUITÉ DE L'ÉDIFICE PAR UNE JUSTE CONTRIBUTION DU BOIS

A. COÛTS DE DÉMARRAGE DE LA FILIÈRE REP PMCB : UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES EST À PRÉVOIR D'ICI 2027

La filière REP PMCB est de mise en oeuvre très récente. En conséquence, les coûts de gestion des déchets de PMCB sont fortement affectés par cette phase de démarrage du fait du déploiement des points de reprise de ces déchets. Afin d'achever en 2027 le transfert des coûts de gestion des déchets PMCB au secteur du bâtiment, la trajectoire attendue des budgets des éco-organismes implique leur multiplication par quatre à cet horizon.

En ce qui concerne plus spécifiquement les écocontributions attendues pour le bois-construction dans les prochaines années : selon cette trajectoire ascendante, ces écocontributions se chiffreraient à environ 1,2 % du chiffre d'affaires du secteur du bois-construction en 2027, contre 0,3 % de ce chiffre d'affaires en 2023.

B. LA QUESTION DES BARÈMES APPLIQUÉS AU BOIS-CONSTRUCTION, FILIÈRE VERTUEUSE ET STRATÉGIQUE

Au sein de la filière REP PMCB, les éco-organismes appliquent aux matériaux des barèmes d'écocontributions très différents : en moyenne, ceux-ci s'élèvent à 5 euros la tonne en 2023 pour les produits de la catégorie réglementaire qui comprend entre autres le bois-construction.

Le barème appliqué par les éco-organismes au bois-construction, à 7,6 euros la tonne, est supérieur au barème moyen de la catégorie, derrière le métal (1 euro la tonne), mais inférieur à d'autres matériaux tels que le plastique (12 euros la tonne) ou encore les membranes bitumineuses (28 euros la tonne).

Ce barème suscite toutefois des interrogations qui remettent en cause son acceptabilité. En effet, la contribution financière au coût de gestion des déchets PMCB est aujourd'hui en moyenne plus élevée par tonne pour le bois que pour d'autres matériaux concurrents pourtant moins vertueux sur le plan environnemental. Le bois constitue en effet un matériau de construction d'avenir : ressource renouvelable, favorisant le stockage des émissions de carbone, il est également recyclable et valorisable énergétiquement.

C. EXEMPTER LE BOIS-CONSTRUCTION DE LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR : UNE PROPOSITION QUI FRAGILISERAIT TOUT PARTICULIÈREMENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'article 1er de la proposition de loi prévoit de modifier le périmètre de la filière REP PMCB afin d'exclure le bois-construction de son champ d'application. Il exempte ce matériau de l'ensemble des obligations définies par le principe de responsabilité élargie du producteur, et notamment de pourvoir à la prévention et à la gestion des déchets issus de cette activité économique.

Il est ressorti des travaux du rapporteur que la suppression pure et simple des obligations de la filière bois-construction en matière d'économie circulaire présenterait des difficultés opérationnelles significatives. En particulier, le financement de la gestion des déchets de bois-construction relèverait des seules collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets.

En outre, les déchets des professionnels du bâtiment constituent la principale source de dépôts dits « sauvages », dont le coût annuel pour les collectivités territoriales s'élève à 400 millions d'euros. Exclure le bois, qui représente 10 % des matériaux retrouvés dans les dépôts sauvages de déchets du bâtiment, risquerait de fragiliser le déploiement de points de reprise de proximité des déchets du bâtiment, au détriment de la protection du cadre de vie, de l'environnement, des équipements publics stratégiques que constituent les déchetteries publiques, et, plus largement, des finances locales.

En conséquence, la commission a supprimé l'article 1er ( amdt) pour privilégier des alternatives permettant de mieux proportionner les écocontributions aux performances environnementales du bois, tout en renforçant la lutte contre la fraude aux écocontributions.

D. REBÂTIR L'ACCEPTABILITÉ DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DU BOIS-CONSTRUCTION

L'article 2, introduit par la commission à l'initiative du rapporteur ( amdt), inscrit dans la loi un mécanisme de juste répartition de l'effort financier, au profit des matériaux des plus performants en matière d'économie circulaire, en visant particulièrement le bois-construction.

Ce mécanisme de répartition aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier 2025 ; toutefois son application a été suspendue par le moratoire sur la filière REP PMCB, qui suspend les mesures devant entrer en vigueur au début de l'année 2025. La consécration législative de ce mécanisme permettra de le sécuriser juridiquement et d'en assurer l'application. Elle permet également d'en garantir la pérennité, dans un contexte de hausse prévue du niveau des contributions financières qui seront appelées par les organismes agréés.

Deux autres dispositifs, prévus par l'article 3 - également introduit par la commission à l'initiative du rapporteur ( amdt) - visent à favoriser la lutte contre la fraude aux contributions, afin de renforcer l'acceptabilité du cadre général pour les professionnels qui remplissent leurs obligations :

- il autorise les agents de la DGPR, de l'Ademe, des douanes et de la DGCCRF à se communiquer des informations afin de renforcer le cadre des contrôles menés par ces administrations ;

- il ajoute une obligation, pour les personnes non établies en France, de désigner un mandataire qui se substituerait au producteur dans ses obligations de contribuer financièrement au traitement des déchets issus de la filière, comme le permet au niveau européen la révision de la directive-cadre déchets.

En cohérence, l'intitulé de la proposition de loi a été modifiée par la commission à l'initiative du rapporteur, afin de l'adapter à la nature des modifications ainsi apportées ( amdt).

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Exclusion du bois-construction du régime de

responsabilité élargie du producteur « Produits et

matériaux de construction du bâtiment »

Cet article modifie le périmètre de la filière à responsabilité élargie du producteur « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment » (PMCB) afin d'exclure de son champ d'application le bois dédié à la construction.

L'article exempte ce matériau de l'ensemble des obligations définies par le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), et notamment de pourvoir à la prévention et à la gestion des déchets issus de cette activité économique.

La commission a supprimé l'article 1er.

I. La récente mise en oeuvre du principe d'économie circulaire dans le secteur du bâtiment se heurte à de nombreuses difficultés opérationnelles

A. Le cadre de gestion des déchets du bâtiment, créé en 2020, est déployé progressivement depuis 2023

1. La gestion des déchets du bâtiment constitue un enjeu sensible

Le secteur du bâtiment est, après celui des travaux publics, la principale source de production de déchets en France, avec environ 15 % des déchets produits, soit 42 millions de tonnes de matériaux par an, autant que l'ensemble des déchets des particuliers.

La gestion et l'élimination des déchets du bâtiment dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la santé de l'homme ni à l'environnement constituent ainsi un enjeu stratégique et sensible en matière d'économie circulaire.

La gestion des déchets du secteur du bâtiment correspond à un objet de préoccupation de longue date pour les élus des communes et de leurs groupements, chargés du service public de gestion des déchets. En particulier, les déchets des professionnels du bâtiment constituent la principale source de dépôts sauvages, dont le coût annuel pour les collectivités territoriales s'élève à 400 millions d'euros. En outre, afin de lutter contre ces derniers, il convient de trouver des exutoires conséquents dans les déchetteries publiques, qui font déjà face à des contraintes d'espace et d'organisation. Enfin, le modèle de financement de la gestion des déchets des professionnels du bâtiment repose aujourd'hui encore à plus de la moitié sur les collectivités - au titre de leur mission relative au service public de gestion des déchets - et fait ainsi peser une charge financière conséquente sur le bloc communal.

2. La loi « Agec » a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur au secteur du bâtiment

Le principe de responsabilité élargie du producteur est une application de la notion de « pollueur payeur ». Il prévoit que les entreprises assurent la prise en charge financière des déchets issus des produits qu'elles mettent sur le marché.

La déclinaison française de ce principe correspond aux filières dites « filières à responsabilité élargie du producteur » (filières REP). Au sein de ces filières, l'acteur responsable de la mise sur le marché d'un produit doit assumer la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage ou l'élimination des déchets qui en sont issus. Il s'appuie pour cela sur une structure appelée éco-organisme, pilotée par les entreprises du secteur et chargée de collecter une contribution financière auprès des metteurs sur le marché, l'écocontribution. Celle-ci constitue une contrepartie à la mise en oeuvre par les éco-organismes des obligations issues du principe de REP, obligations que les producteurs leur ont transférées.

Jusqu'à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « loi Agec », il existait 12 filières REP, ne couvrant qu'une partie minoritaire du gisement de déchets. La loi « Agec » réforme ce dispositif en l'élargissant et en créant dix nouvelles filières, dont en particulier la filière REP correspondant aux produits et matériaux de construction du bâtiment (filière REP PMCB). Cette filière, désormais la principale filière REP en volume de déchets concernés, se déploie progressivement depuis l'entrée en vigueur de ses premières dispositions en janvier 2023 et l'appel des premières écocontributions en mai 2023.

B. Le bois-construction est ainsi inclus dans une filière REP spécifique qui réunit des matériaux aux caractéristiques très disparates

La REP PMCB comprend deux catégories d'agrément : la catégorie 1 correspond aux produits et matériaux minéraux dits inertes (hors verre, plâtre et laines minérales), et la catégorie 2 comprend les autres produits et matériaux, dits non-inertes (bois, métal, plastique, plâtre...).

Les caractéristiques des matériaux d'une catégorie à l'autre et au sein d'une même catégorie varient significativement, notamment en termes de coût de gestion des déchets associés.

Les éco-organismes appliquent à ces matériaux aux caractéristiques très disparates des barèmes d'écocontribution différents, aux ordres de grandeur variés : en moyenne, ceux-ci s'élèvent à 5 euros la tonne en 2023 pour la catégorie 2. Ces barèmes ne correspondent pas à des paramètres réglementaires mais à des choix stratégiques des éco-organismes.

Le barème appliqué au bois-construction, d'une moyenne de 7,6 euros la tonne, est légèrement supérieur au barème moyen de la catégorie, derrière le métal (1 € / tonne), mais inférieur à d'autres matériaux tels que le plastique (12 € / tonne) ou encore les membranes bitumineuses (28 € / tonne)1(*).

D'un point de vue quantitatif, la part, à date, du bois-construction dans la filière REP PMCB pour les produits de catégorie 2 est la suivante, selon les données provisoires de l'organisme coordonnateur agréé pour la filière du bâtiment sur l'année 2024 :

|

Typologie |

Part du bois construction (tonnes) |

Part du bois-construction (pourcentage) |

|

PMCB catégorie 2 mis en marché |

2,6 millions |

20 % |

|

Gisement de déchets issus de PMCB |

1,6 million |

30 % |

|

Déchets de catégorie 2 collectés par la REP |

Entre 219 000 tonnes et 223 000 tonnes |

Entre 52 % et 55 % |

C. La montée en puissance de la REP PMCB se heurte à de nombreuses difficultés opérationnelles

1. La trajectoire fortement ascendante des écocontributions attendues à horizon 2027 suscite les craintes du secteur économique

Selon l'Ademe, afin que le coût de gestion des déchets du bâtiment soit transféré aux metteurs en marché à horizon 2027, conformément au principe de la responsabilité élargie du producteur, le budget total de la REP PMCB devrait s'élever à environ 610 M€ en 2027, dont 430 M€ pour la catégorie 2.

Dans le cadre du démarrage de la filière en janvier 2023, les éco-organismes ont appelé les premières écocontributions de leurs adhérents à compter du mois de mai 2023. Les budgets que ces éco-organismes ont adoptés en 2023 et 2024 s'élevaient respectivement à 121 M€ puis 170 M€.

Le caractère récent de cette REP entraîne la conséquence suivante : les coûts de gestion des déchets de PMCB sont fortement impactés par le déploiement des points de reprise de ces déchets. Il ressort des auditions menées par le rapporteur que ces coûts de démarrage incompressibles caractérisent une REP « jeune » et ne correspondent pas au « rythme de croisière » d'une REP mature, à l'exemple d'une autre filière REP, celle de l'ameublement, déployée depuis dix ans.

Afin d'atteindre le niveau de budget attendu pour 2027, la trajectoire attendue des budgets des éco-organismes implique leur multiplication par 4 à cet horizon.

En fonction de cette trajectoire attendue pour l'internalisation par la filière REP du coût de gestion des déchets de PMCB, les projections en ce qui concerne les écocontributions à attendre plus spécifiquement pour le bois-construction à horizon 2027, dans l'hypothèse où les éco-organismes appliqueraient ce ratio à l'identique pour tous les matériaux de la catégorie 2, conduiraient à ce que ces écocontributions se chiffrent à environ 1,2 % du chiffre d'affaires du secteur du bois-construction en 2027. En 2023, au démarrage de la REP, les écocontributions appelées correspondaient à 0,3 % de ce chiffre d'affaires.

2. Le cadre partiellement entré en vigueur en mai 2023, adapté à plusieurs reprises, fait déjà l'objet d'un moratoire depuis avril 2025

Le cadre régissant la responsabilité élargie du secteur du bois-construction a fait l'objet de plusieurs adaptations depuis le démarrage de la filière en janvier 2023.

Afin de garantir la compétitivité de la filière nationale face à des produits d'importation, le cadre réglementaire de la REP PMCB a été assoupli une première fois pour le bois en février 2024. Un arrêté a été publié 10 mois après le démarrage de la REP, en février 20242(*), afin de mettre sur un pied d'égalité les bois français et les bois d'importation grâce à l'introduction d'un abattement de 20 % applicable aux bois frais de sciage au fort taux d'humidité. En effet, les bois importés secs ont un poids inférieur au bois frais, qui peut aller jusqu'à 20 % du poids du produit.

Un second arrêté, publié le 3 juillet 20243(*), soit 14 mois après le démarrage de la REP, prévoit un mécanisme de répartition des charges selon la contribution des différents produits et matériaux à l'atteinte des objectifs du cahier des charges, en visant ainsi spécifiquement les produits composés majoritairement de bois. Cette adaptation en ce qui concerne le bois-construction correspond à un abattement de 50 % du montant des écocontributions.

En outre, face aux nombreuses revendications des professionnels des différentes filières correspondant aux différents produits et matériaux de construction. Le cadre de la REP PMCB fait en outre l'objet d'un « moratoire » en avril 2025, c'est-à-dire d'un report sine die des mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2025, lequel donnera lieu à une « refondation » de cette filière REP, selon l'annonce de la ministre de la transition écologique en date du 20 mars 2025.

À l'issue de ce moratoire et de la consultation par l'administration de l'ensemble des acteurs de la filière, des mesures techniques d'adaptation du cadre de la REP PMCB par la voie réglementaire sont attendues d'ici juin 2025.

II. Le dispositif envisagé : exempter le bois-construction de tout principe de responsabilité élargie du producteur

L'article 1er modifie le périmètre de la filière à responsabilité élargie du producteur « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment », défini à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, afin d'exclure le bois-construction de son champ d'application.

Il crée un régime dérogatoire au sein des PMCB : l'article exempte ce matériau de l'ensemble des obligations définies par le principe de responsabilité élargie du producteur, et notamment de pourvoir à la prévention et à la gestion des déchets issus de cette activité économique. En particulier, cet article dispense les producteurs de bois-construction de toute contribution financière à un éco-organisme.

En conséquence, le financement de la gestion des déchets de bois-construction relèverait des seules collectivités territoriales, en charge du service public de gestion des déchets et des opérateurs de chantier.

Enfin, l'exclusion du bois-construction du périmètre de la REP PMCB rendrait sans objet les objectifs réglementaires fixés à ce matériau en termes de collecte, de recyclage, de valorisation et de réemploi-réutilisation à horizon 2027.

III. La position de la commission : une dispense de responsabilité inédite qui fragiliserait l'ensemble des acteurs, et tout particulièrement les collectivités territoriales

A. Les inquiétudes de la filière bois-construction apparaissent légitimes

Le bois-construction constitue une filière stratégique sur le plan économique et vertueuse sur le plan environnemental, qu'il est impératif de soutenir.

La filière bois française dans son ensemble en France représente 417 000 emplois directs et 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il s'agit d'une filière dynamique, qui a créé 44 600 emplois supplémentaires entre 2016 et 20224(*). Elle contribue pleinement à la vitalité de nombreux territoires, à travers l'implantation de scieries et un réseau particulièrement dense d'artisans du bois.

Au-delà de son apport économique, le bois est un matériau de construction d'avenir : ressource renouvelable, favorisant le stockage des émissions de carbone, il est également recyclable et valorisable énergétiquement.

Enfin, il est crucial de développer significativement la part du bois dans les matériaux de construction pour respecter l'ambitieuse trajectoire de réduction des émissions carbone qui a été fixée pour le secteur du bâtiment à horizon 2030.

Cependant, la trajectoire très ascendante attendue des écocontributions en général et pour le bois-construction en particulier suscite une préoccupation légitime du secteur. La question du barème appliqué par les éco-organismes à ce matériau suscite des interrogations et conditionne son acceptabilité pour la filière. Cette contribution financière est aujourd'hui en moyenne plus élevée par tonne pour le bois que pour d'autres matériaux concurrents pourtant moins vertueux sur le plan environnemental : la situation actuelle paraît ainsi paradoxale.

En signe de ce problème d'acceptabilité, certains acteurs de la filière bois mènent, depuis le deuxième semestre 2024 une campagne de protestation, en refusant de payer leur écocontribution5(*).

B. La dispense pure et simple du bois-construction de toute responsabilité élargie du producteur ne paraît toutefois pas une mesure adaptée

À l'éclairage des auditions conduites par le rapporteur, il est apparu que l'article 1er posait de nombreuses difficultés.

Une sortie pure et simple du bois de la filière REP PMCB ne semble ainsi pas adaptée, ni pour les collectivités territoriales, ni pour l'économie circulaire en général.

Chaque année, les dépôts sauvages des professionnels du bâtiment coûtent près de 400 millions d'euros aux collectivités territoriales. Au-delà du coût financier, ces dépôts sont aussi source de très vives tensions locales. Il ressort des auditions une colère marquée des élus locaux, qui se trouvent souvent impuissants face à la mauvaise gestion de déchets du bâtiment. Ceux-ci gardent notamment en mémoire le drame de Signes en 2019, où le maire a perdu la vie alors qu'il tentait de faire respecter l'interdiction des dépôts sauvages.

La filière REP PMCB a vise à lutter contre ce fléau en structurant un maillage de points de collecte sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales. Exclure le bois, qui représente, selon l'Ademe, 10 % des matériaux retrouvés dans ces dépôts, risquerait de fragiliser ce maillage, au détriment de la protection du cadre de vie, de l'environnement, des équipements publics stratégiques que constituent les déchèteries publiques et plus largement des finances locales.

Par ailleurs, retirer le bois de la filière REP PMCB reviendrait à remettre en cause l'objectif de circularité. La REP encourage non seulement la collecte, mais aussi la valorisation des matériaux, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le bois est un « bon élève », qui a encore toutefois des progrès à faire : un quart du gisement, soit 400 000 tonnes par an, est toujours enfoui. Les trois quarts restants sont valorisés, mais près de la moitié de cette matière valorisée fait l'objet d'une valorisation énergétique, et non pas d'un recyclage6(*). Il convient encore de développer le recyclage -- seul du bois ayant fait plusieurs cycles de recyclage aurait vocation à être valorisé énergétiquement -- et de diminuer la part du bois non recyclée ni valorisée. Sortir le bois de la filière affaiblirait cette dynamique, pourtant nécessaire à la transition écologique.

De surcroît, ce retrait porterait atteinte au principe même de la responsabilité élargie du producteur. Si l'on commence à accepter des exemptions pour un matériau, en l'occurrence le bois-construction, il sera délicat de refuser demain d'autres demandes de retrait pour d'autres matériaux, comme le métal ou le plâtre, qui font déjà l'objet de revendications similaires. Cette évolution aurait en outre des effets de contagion sur les autres filières REP, qui demanderaient à bénéficier d'une exemption similaire. Le principe « pollueur-payeur » ne peut en effet fonctionner que s'il est appliqué de manière universelle et cohérente.

Enfin, en pratique, une telle sortie poserait de sérieuses difficultés d'organisation pour les professionnels comme pour les collectivités territoriales. La déconstruction d'un bâtiment génère des flux multimatériaux. Séparer le bois des autres matériaux nécessiterait de doubler les filières de traitement, complexifiant inutilement la gestion des déchets, en particulier pour les petits artisans. De même, pour les collectivités confrontées aux dépôts sauvages mêlant différents matériaux, il deviendrait beaucoup plus compliqué de traiter efficacement les déchets.

Ainsi, les difficultés rencontrées par la filière bois-construction sont bien réelles ; toutefois la sortie du bois de la filière REP PMCB n'apporte pas de solution durable à ces problèmes, la commission a donc adopté l'amendement COM-1 de suppression du rapporteur.

La commission a supprimé l'article 1er.

Article 2

Création d'un mécanisme de

répartition des charges entre matériaux au sein de la

filière à responsabilité élargie du producteur

« Produits et matériaux de construction du

bâtiment »

Cet article, inséré par la commission à l'initiative du rapporteur, vise à instituer un mécanisme de répartition des charges entre matériaux au sein de la filière à responsabilité élargie du producteur « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment » (PMCB).

La commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

I. Le mécanisme de répartition des charges entre matériaux au sein de la filière REP PMCB, au bénéfice en particulier du bois, n'a jamais pu entrer en vigueur en raison du moratoire sur la filière REP PMCB

Le bois-construction, qui présente des performances en termes d'économie circulaire supérieures à la moyenne, assume également un niveau d'écocontribution supérieur à celui d'autres matériaux.

Ainsi, le taux de valorisation7(*) du bois-construction était selon l'Ademe de 76 % pour le bois-construction en 2023, contre 66 % sur la même période pour l'ensemble des déchets de la même catégorie réglementaire8(*) au sein de la filière REP PMCB.

En parallèle, le niveau moyen d'écocontribution s'élève en 2023 à 7,6 euros par tonne de bois-construction selon la DGPR, contre 5 euros en moyenne par tonne pour les autres déchets de la même catégorie.

Le Gouvernement a souhaité pallier ce déséquilibre entre performance et écocontribution par un arrêté, publié le 3 juillet 20249(*), soit 14 mois après le démarrage de la REP. Ce texte prévoit un mécanisme de répartition des charges selon la contribution des différents produits et matériaux à l'atteinte des objectifs du cahier des charges des éco-organismes, en visant ainsi spécifiquement les produits composés majoritairement de bois et de métal. Cette adaptation en ce qui concerne le bois-construction correspond à un abattement de 50 % du montant des écocontributions.

L'abattement n'a toutefois jamais été mis en oeuvre : le « moratoire » annoncé en mars 2025 a en effet entraîné un report sine die de l'ensemble des mesures relatives à la filière REP PMCB entrées en vigueur au 1er janvier 2025, ce qui inclut l'arrêté du 3 juillet 2024 précité.

II. Une consécration législative du mécanisme de répartition, qui permet de le sécuriser juridiquement

Introduit par l'amendement COM-2 du rapporteur en commission, l'article 2 instaure au niveau législatif un mécanisme de répartition des charges entre matériaux, au bénéfice des matériaux les plus performants en termes de taux de valorisation des déchets, parmi lesquels le bois-construction.

L'abattement prévu par l'arrêté du 3 juillet 2024 serait ainsi inscrit à l'article L. 541-10-23 du code de l'environnement. La consécration législative de ce mécanisme de répartition permettra de le sécuriser juridiquement et d'en assurer l'application. Elle permet également d'en garantir la pérennité, dans un contexte de hausse prévue de l'écocontribution liée à la montée en charge de la filière REP.

La commission a adopté l'article 2 ainsi rédigé.

Article 3

Lutte contre la fraude aux

écocontributions

Cet article, inséré par la commission à l'initiative du rapporteur, prévoit deux mesures de lutte contre la fraude aux écocontributions :

- il autorise les agents de différentes administrations à se communiquer des informations sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire, pour renforcer le cadre des contrôles menés par ces administrations ;

- il ajoute une obligation, pour les personnes non établies en France, de désignation d'un mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de REP et qui est susceptible de se substituer au producteur dans ses obligations découlant de la REP.

La commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé.

I. La fraude aux écocontributions dans la filière REP PMCB contribue à fragiliser l'acceptabilité de la REP pour la filière bois-construction

A. La lutte contre la fraude aux écocontributions repose sur une coopération entre les éco-organismes et plusieurs administrations

L'acceptabilité des écocontributions est remise en cause par le développement de pratiques frauduleuses, qui consistent à ne pas s'enregistrer auprès de l'éco-organisme, ou bien à communiquer à l'éco-organisme des informations mensongères.

La lutte contre la fraude aux écocontributions repose, à titre principal, sur les éco-organismes : conformément à l'article R. 541-120-1 du code de l'environnement, chaque éco-organisme doit mettre en oeuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie des producteurs, ainsi que des procédures permettant d'identifier les contrevenants et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité. En cas d'échec de ces mesures, les éco-organismes ont l'obligation de signaler les fraudeurs au ministre chargé de l'environnement.

La direction générale de la prévention des risques (DGPR), chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la prévention de la production de déchets, à leur valorisation et à leur traitement10(*), est compétente à titre principal pour traiter les signalements des éco-organismes.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), chargée de la supervision des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), est également susceptible de contribuer au processus de contrôle. Des agents de l'Ademe sont ainsi habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'Ademe à constater les manquements aux dispositions relatives à la conception, à la production et à la distribution de produits générateurs de déchets11(*).

D'autres administrations sont amenées à intervenir dans le processus de contrôle des obligations de REP : la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) s'assure que les importateurs de biens respectent leurs obligations. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est quant à elle amenée, dans le cadre de ses missions, à enquêter sur la conformité des produits avec les règles de protection des consommateurs.

La coopération entre ces autorités compétentes est limitée par l'impossibilité de se communiquer entre elles les informations utiles pour mener à bien leurs missions de contrôle respectives. Les agents des services de la DGDDI sont par obligation soumis au secret et les échanges d'information avec d'autres administrations doivent être expressément prévus par la loi.

B. Dans la filière REP PMCB, la fraude reste à ce stade difficile à mesurer

Les signalements de fraude dans la filière REP PMCB apparaissent, à ce stade, limités. Les services de la DGPR ont reçu 29 dossiers de signalements de fraudeurs pour cette filière REP dont 20 appartenant à la filière bois. Ces 29 dossiers représentent un montant d'écocontributions non perçu évalué à environ 220 000 euros, dont 130 000 euros pour les dossiers relevant de la filière bois12(*).

Toutefois, au-delà de ces signalements limités, l'analyse des données du bois-construction dans la filière REP PMCB tend à étayer l'hypothèse d'une sous-contribution des metteurs en marché, qui pourrait être liée soit à une fraude plus généralisée soit à un niveau d'information insuffisant des producteurs redevables. Sur la base des données déclarées par les éco-organismes pour l'année 2023 et de l'état des lieux du marché effectué par l'Ademe dans l'étude de préfiguration, il est ainsi estimé par la DGPR que la part de producteurs non-contributeurs dans le secteur du bois représentaient 35 % des mises en marché en 2023.

La fraude aux écocontributions dans la filière REP PMCB contribue à fragiliser l'acceptabilité de la filière REP pour les producteurs, en créant une concurrence déloyale : les fraudeurs, qui n'assument pas le coût de l'écocontribution, sont favorisés par rapport aux entreprises qui remplissent leurs obligations.

II. Un renforcement des moyens de lutte contre la fraude aux écocontributions qui s'inscrit dans le cadre européen de la directive-cadre déchets

Introduit par l'amendement COM-3 du rapporteur en commission, l'article 3 prévoit deux mesures de nature à améliorer la lutte contre la fraude aux écocontributions.

D'une part, il modifie le III de l'article L. 541-9 du code de l'environnement pour autoriser les échanges de renseignements et de documents détenus ou recueillis pour les besoins de leurs missions de contrôle de l'obligation de justification par les producteurs, importateurs ou exportateurs que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites par le code de l'environnement.

Les autorités administratives autorisées à échanger renseignements et documents sont :

- les agents de la DGPR ;

- les agents de l'Ademe habilités en vertu de l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement ;

- les agents des douanes ;

- les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

D'autre part, il ajoute, à l'article L. 541-10-9 du même code, une obligation, pour les personnes non établies en France, de désigner un mandataire, chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de REP, et qui se substitue au producteur dans ses obligations découlant de la REP comme le permet au niveau européen le projet de révision de la directive-cadre déchets dans la version ayant fait l'objet d'un compromis le 19 mars 202513(*).

La commission a adopté l'article 3 ainsi rédigé.

EXAMEN EN COMMISSION

Désignation du

rapporteur

(Mercredi 9 avril 2025)

M. Jean-François Longeot, président. - Mes chers collègues, j'en viens désormais au quatrième point de notre ordre du jour. Nous devons procéder à la désignation d'un rapporteur sur la proposition de loi relative à l'exclusion des produits du bois de la responsabilité élargie du producteur « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment » (REP PMCB).

La déclinaison du principe d'économie circulaire dans les différents secteurs économiques concernés mobilise une nouvelle fois la commission en ce printemps 2025. Cinq ans après la publication de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, dite loi « Agec », force est de constater que la mise en oeuvre effective de ses différents volets se révèle complexe. La mission d'information actuellement conduite par nos collègues Marta de Cidrac et Jacques Fernique depuis janvier dernier, dont nous aurons l'occasion d'examiner les travaux en juin, a justement pour objectif de tirer un premier bilan global de l'application de cette loi.

La proposition de loi rédigée par notre collègue Anne-Catherine Loisier, dont plusieurs d'entre vous se sont portés signataires, concerne plus spécifiquement la déclinaison de ce principe d'économie circulaire au secteur du bâtiment.

Le secteur du bâtiment est, après celui des travaux publics, la principale source de production de déchets en France, avec environ 15 % des déchets produits. Cette activité représente 42 tonnes de matériaux par an, soit autant que l'ensemble des déchets des ménages. La gestion de ces déchets constitue donc un enjeu de premier plan pour les élus locaux et une préoccupation ancienne du fait du volume considérable de ces déchets et de la fréquence du phénomène des dépôts sauvages des déchets issus du secteur.

La loi Agec a tenté de répondre à cet enjeu stratégique en appliquant au secteur du bâtiment le principe dit du « pollueur-payeur » : les producteurs de matériaux de construction sont désormais redevables d'une écocontribution afin de financer la collecte et le traitement de ces déchets spécifiques.

Cependant, la mise en place effective de ce dispositif, plusieurs fois retardée, s'est déjà heurtée à des difficultés d'une ampleur telle que le ministère de la transition écologique vient d'annoncer il y a deux semaines une refonte du dispositif à l'issue d'un moratoire qui débutera en avril.

La proposition de loi qui nous a été soumise porte sur le cadre réglementaire régissant cette écocontribution et plus particulièrement sur son périmètre. L'objet de la proposition est en effet d'exclure les produits de la filière du bois-construction du dispositif au vu de la spécificité mise en avant par la filière.

En ce qui concerne le calendrier d'examen, le groupe Union centriste a demandé l'inscription de cette proposition de loi dans le cadre de son espace réservé du jeudi 15 mai prochain. En conséquence, l'examen du rapport et du texte de commission interviendra le mercredi 7 mai prochain.

En vue de cet examen, j'ai reçu la candidature de Bernard Pillefer. Je vous propose donc de le désigner en qualité de rapporteur.

La commission désigne M. Bernard Pillefer rapporteur sur la proposition de loi n° 242 (2024-2025) visant à retirer les produits du bois de la responsabilité élargie du producteur produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), présentée par Mme Anne-Catherine Loisier et plusieurs de ses collègues.

Examen du rapport

(Mercredi 7 mai 2025)

M. Jean-François Longeot, président. - Nous poursuivons nos travaux avec l'examen de la proposition de loi visant à retirer les produits du bois du champ de la responsabilité élargie du producteur produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, dite REP PMCB, déposée par notre collègue Anne-Catherine Loisier.

L'économie circulaire, principe structurant de la transition écologique, irrigue progressivement tous les secteurs économiques. Ce printemps 2025 voit de nouveau notre commission se mobiliser sur ce sujet, cinq ans après la promulgation de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec).

Force est de constater que la mise en oeuvre de ses nombreuses dispositions demeure complexe. C'est précisément l'objet de la mission d'information conduite depuis janvier par nos collègues Marta de Cidrac et Jacques Fernique, dont nous attendons les conclusions en juin prochain pour dresser un premier bilan global de l'application de cette loi fondatrice.

La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui porte plus spécifiquement sur l'application du principe d'économie circulaire au secteur du bâtiment. Ce secteur, après celui des travaux publics, est le deuxième contributeur à la production de déchets en France : il génère environ 15 % des déchets nationaux, soit quelque 42 millions de tonnes chaque année, volume équivalent à celui de l'ensemble des déchets ménagers.

Ce constat fait de la gestion des déchets du bâtiment un enjeu majeur pour les élus locaux, d'autant que le phénomène des dépôts sauvages y est particulièrement préoccupant, tant par sa fréquence que par son impact. Pour répondre à cette problématique, la loi Agec du 10 février 2020 a introduit dans ce secteur le principe du « pollueur-payeur » en instituant une écocontribution à la charge des producteurs de matériaux, destinée à financer la collecte et le traitement des déchets de chantier. Cependant, sa mise en oeuvre effective, plusieurs fois différée, s'est heurtée à des difficultés notables. Ces obstacles ont conduit le ministère de la transition écologique à annoncer une refonte du dispositif, précédée d'un moratoire sur les mesures qui devaient entrer en vigueur cette année, qui a débuté ce mois-ci.

La proposition de loi que nous examinons vise à ajuster le périmètre de cette écocontribution, en excluant les produits issus de la filière bois-construction. L'examen de ce texte intervient donc dans un contexte singulier, marqué par une double temporalité : celle du travail en cours du Gouvernement sur le moratoire de la REP PMCB, et celle des travaux approfondis menés au Sénat dans le cadre de la mission d'information précitée.

Je salue le travail du rapporteur Bernard Pillefer, qui a su mener son analyse dans des délais particulièrement resserrés.

M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Nous avons mené une quinzaine d'auditions ces dernières semaines. Je remercie Anne-Catherine Loisier de nos longs échanges, même si les conclusions auxquelles je suis arrivé ne sont peut-être pas celles qu'elle aurait espérées.

La filière bois en France représente 417 000 emplois directs et 28 milliards d'euros de valeur ajoutée. C'est une filière dynamique, qui a créé 44 600 emplois supplémentaires entre 2016 et 2022. Elle contribue pleinement à la vitalité de nombreux territoires, à travers l'implantation de scieries et un réseau particulièrement dense d'artisans du bois.

Au-delà de son apport économique, le bois est un matériau de construction d'avenir : ressource renouvelable, favorisant le stockage des émissions de carbone, il est également recyclable et valorisable énergétiquement. La part du bois dans les matériaux de construction doit donc être développée si nous souhaitons respecter l'ambitieuse trajectoire de réduction des émissions carbone fixée pour le secteur du bâtiment à l'horizon de 2030.

Il est ainsi indispensable de soutenir le développement d'une filière bois-construction robuste, nous en convenons tous. Pourtant, les acteurs de cette filière nous alertent régulièrement sur le poids croissant que représente pour eux la contribution aux coûts de gestion des déchets. Cette contribution, qui existe depuis tout juste deux ans, s'applique aussi bien au bois produit en France qu'au bois importé.

En 2023, son montant atteignait 14 millions d'euros, soit 0,3 % du chiffre d'affaires de la filière. À l'horizon de 2027, lorsque l'ensemble des coûts de gestion des déchets issus du bois-construction auront été totalement transférés aux professionnels du secteur, il pourrait s'élever à 170 millions d'euros, soit 1,2 % du chiffre d'affaires. Par tonne, cette contribution financière est aujourd'hui en moyenne plus élevée pour le bois-construction que pour d'autres matériaux concurrents moins vertueux sur le plan environnemental. La situation est paradoxale : on pénalise au nom de l'environnement un matériau durable ! Signe de ce problème d'acceptabilité, certains acteurs de la filière bois-construction ont décidé, en 2025, de pratiquer un système d'adhésion-retrait immédiat pour se préserver la possibilité de changer rapidement d'éco-organisme.

La loi Agec du 10 février 2020 a créé une nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur dédiée aux producteurs de matériaux de construction et du bâtiment, la filière REP PMCB. Le principe d'une filière REP est simple : la collecte et le traitement des déchets issus des matériaux de construction sont assurés par des sociétés, les éco-organismes, elles-mêmes financées par une participation financière, appelée écocontribution, versée par les producteurs. Elle permet l'application concrète du principe du « pollueur-payeur » : celui qui met sur le marché un produit destiné à devenir un déchet en assume le coût de gestion.

Depuis 2023, la filière REP PMCB poursuit ainsi trois objectifs : lutter contre les dépôts sauvages, améliorer la valorisation des déchets et encourager l'écoconception des produits du bâtiment. Son démarrage a été difficile, nous l'avons constaté : les objectifs environnementaux ambitieux fixés à la filière REP apparaissent, deux ans plus tard, pour la plupart difficiles à atteindre. Le niveau de contribution fixé pour chaque type de matériau par les organismes agréés cristallise en outre les inquiétudes du secteur. Les barèmes choisis par les éco-organismes dessinent en effet une trajectoire très ascendante à l'horizon de 2027.

Je salue à ce titre deux initiatives récentes, qui permettent de faire un pas de côté et de réfléchir au fonctionnement de la filière REP PMCB : d'une part, notre commission a lancé en décembre 2024 une mission d'information sur l'application de la loi Agec du 10 février 2020, ses rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique devant nous présenter leurs conclusions au mois de juin prochain. D'autre part, la ministre Agnès Pannier-Runacher a annoncé en mars 2025 un moratoire sur les mesures de la filière REP PMCB qui devaient entrer en vigueur cette année. L'administration conduit actuellement une vaste consultation de l'ensemble des acteurs afin de réfléchir, d'ici à l'été, à des pistes d'amélioration réglementaires. Il faut laisser le temps à ces deux travaux complémentaires d'aboutir, avant d'envisager des améliorations, car la filière REP reste encore jeune : alors qu'elle a été mise en place depuis moins de deux ans, elle a déjà fait l'objet de deux évolutions réglementaires mises en oeuvre respectivement depuis dix et quatorze mois.

Au cours de mes travaux préparatoires, j'ai essayé d'éviter autant que possible d'empiéter sur ces deux travaux en cours, en me concentrant sur les problèmes spécifiques de la filière bois-construction. J'ai ainsi décidé de ne pas aborder le sujet des conditions tarifaires de reprise des déchets dans la filière REP PMCB, qui constitue certes un sujet important, mais qui a vocation à être réglé, dans le cadre du moratoire, par un dialogue entre l'ensemble des parties prenantes.

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a le mérite de la simplicité : elle prévoit d'exclure le bois-construction de la filière REP PMCB, dispensant ainsi le secteur de toute obligation de contribuer au coût de gestion des déchets issus de ses produits. Une telle proposition ne semble toutefois pas adaptée, ni pour les collectivités territoriales ni pour l'économie circulaire en général.

Chaque année, les dépôts sauvages coûtent près de 400 millions d'euros aux collectivités territoriales. Au-delà du coût financier, ces dépôts sont aussi source de très vives tensions. J'ai entendu au cours de mes auditions la colère des élus locaux, bien souvent démunis face à la mauvaise gestion de déchets du bâtiment. Nous avons ainsi tous en mémoire le drame de Signes en 2019, où le maire a perdu la vie alors qu'il tentait de faire respecter l'interdiction de tels actes.

La filière REP PMCB vise à lutter contre ce fléau en structurant un maillage de points de collecte sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales. Exclure le bois, qui représente 10 % des matériaux retrouvés dans ces dépôts, risquerait de fragiliser ce maillage, au détriment de la protection du cadre de vie, de l'environnement, des équipements publics stratégiques que constituent les déchetteries publiques et plus largement des finances locales.

Par ailleurs, retirer le bois de la filière REP PMCB reviendrait à remettre en cause l'objectif de circularité. La REP encourage non seulement la collecte, mais aussi la valorisation des matériaux, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le bois est un bon élève, mais il peut encore progresser : un quart du gisement, soit 400 000 tonnes par an, est toujours enfoui. Les trois quarts restants sont valorisés, mais près de la moitié de cette matière fait l'objet d'une valorisation énergétique, et non d'un recyclage. Il convient de développer cette dernière option, en réservant la valorisation énergétique au bois ayant déjà connu plusieurs cycles de recyclage, et de diminuer la part du bois non recyclée ni valorisée. Sortir le bois de la filière REP PMCB affaiblirait cette dynamique, pourtant nécessaire à la transition écologique.

De surcroît, ce retrait porterait atteinte au principe même de la responsabilité élargie du producteur (REP). Si l'on commence à accepter des exemptions pour le bois-construction, comment refuser demain d'autres demandes de retrait pour d'autres matériaux, que les professionnels des secteurs du métal ou du plâtre ont déjà formulées ? Cela pourrait même avoir des conséquences sur les autres filières REP, qui demanderaient à bénéficier d'une exemption similaire. Le principe « pollueur-payeur » ne peut fonctionner que s'il est appliqué de manière universelle et cohérente.

Enfin, en pratique, une telle sortie poserait de sérieuses difficultés d'organisation pour les professionnels comme pour les collectivités. La déconstruction d'un bâtiment génère des flux multimatériaux. Séparer le bois des autres matériaux nécessiterait de doubler les filières de traitement, complexifiant inutilement la gestion des déchets, en particulier pour les petits artisans. De même, pour les collectivités confrontées aux dépôts sauvages mêlant différents matériaux, il deviendrait beaucoup plus compliqué de traiter efficacement les déchets.

Vous l'aurez compris, les difficultés rencontrées par la filière bois-construction sont bien réelles, mais la sortie du bois de la filière REP PMCB n'apporte pas de solution durable à ces problèmes.

Pour toutes ces raisons, je vous proposerai de supprimer l'article unique de cette proposition de loi, qui vise à exclure le bois-construction de la filière REP PMCB, pour privilégier d'autres mesures permettant de mieux proportionner les écocontributions aux performances environnementales du bois, tout en renforçant la lutte contre la fraude aux écocontributions.

Je proposerai ainsi d'instaurer un mécanisme de répartition des charges entre les différents matériaux de construction, au bénéfice des matériaux les plus performants en matière de taux de valorisation des déchets, parmi lesquels le bois. Un arrêté publié le 3 juillet 2024 à la suite des inquiétudes formulées par les professionnels du bois-construction visait à mettre en oeuvre un tel mécanisme de répartition. Le dispositif était simple et équitable : comme le bois-construction contribue plus que les autres matériaux à l'atteinte des objectifs environnementaux de la filière REP, sa contribution est réduite de moitié. Cette mesure aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier 2025, mais son application a été reportée en raison du moratoire sur la filière REP PMCB. La consécration législative de ce mécanisme de répartition permettra de le sécuriser juridiquement et d'en assurer l'application, ainsi que de protéger le mécanisme d'éventuels revirements réglementaires, alors que l'on prévoit une hausse de l'écocontribution, liée à la montée en charge de la filière REP.

La fraude aux écocontributions contribue également à fragiliser l'acceptabilité de la filière REP pour les producteurs, en créant une concurrence déloyale. Les fraudeurs, qui n'assument pas le coût de l'écocontribution, sont favorisés par rapport aux entreprises qui remplissent leurs obligations. Pour améliorer la lutte contre cette fraude, je vous proposerai donc de faciliter la communication entre administrations, afin que celles-ci soient en mesure d'échanger des informations relatives au respect des règles de l'économie circulaire. Il s'agit de permettre à la puissance publique de mieux dialoguer afin de cibler plus efficacement ceux que l'on nomme les free-riders, ou passagers clandestins, qui pénalisent toute la filière.

Je proposerai également de créer une obligation, pour les personnes non établies en France, de désigner un mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de REP, qui se substituera au producteur si les obligations financières ne sont pas remplies. Cette mesure innovante s'inscrit précisément dans l'esprit de la révision de la directive-cadre relative aux déchets en cours à l'échelle de l'Union européenne.

Enfin, pour tirer les conséquences de l'adoption éventuelle de ces amendements, je proposerai de modifier l'intitulé de ce texte, en le renommant : « proposition de loi visant à rééquilibrer la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois. »

Je remercie de nouveau notre collègue Anne-Catherine Loisier pour son initiative, mais également pour la qualité de nos échanges constructifs. Ceux-ci nous ont permis d'aboutir à un texte équilibré et bien charpenté, qui protège notre filière bois, sans pour autant abaisser l'ambition de nos politiques d'économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

Mme Anne-Catherine Loisier, auteure de la proposition de loi. - Le sujet des REP est très compliqué, chacune d'elles ayant son économie, sa logique et ses modulations internes. C'est un exercice complexe pour le législateur que de s'en saisir.

En tant que présidente du groupe d'études Forêt et filière bois, je me suis attachée personnellement à la question du traitement réservé au bois de construction, en particulier depuis la mise en place de la REP PMCB en 2023. La France est le seul pays en Europe, et probablement au monde, à avoir intégré le bois dans cette REP. Or si nos voisins ne l'ont pas fait, c'est parce que cela pénalise économiquement la compétitivité de leur filière forestière.

Le bois de construction est un cas particulier, car les matériaux qui en sont issus, comme les charpentes, sont largement collectés, triés et recyclés, avec un taux de valorisation de 80 % à 90 % selon les organismes. Cela s'explique par leur valeur en tant que matière première pour les chaufferies, très convoitée dans le contexte de la décarbonation de notre industrie. Ils sont également utilisés sur le long terme comme bois pour panneautiers. Cette activité perdure en effet en France, mais se raréfie, car la matière première à un coût accessible fait défaut.

Les niveaux de collecte, de tri et de recyclage atteints par ces matériaux issus du bois de construction sont bien supérieurs à ceux des autres matériaux de construction, à l'exception peut-être de l'acier.

Je tiens à souligner que la REP, telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France, conduit à l'exportation de près de 1,6 million de tonnes de matériaux bois recyclés sur 5,8 millions de tonnes collectées. Ces matériaux sont exportés vers le Portugal, la Belgique ou d'autres pays pour alimenter des chaufferies ou des panneautiers étrangers, ce qui signifie que les industriels français offrent gratuitement une matière première à leurs concurrents, la REP incluant le transport jusqu'à l'usager final.

Selon les chiffres de l'éco-organisme Ecomaison, l'écocontribution s'élève en moyenne à 15 euros par tonne de bois, ce qui représente une proportion importante par rapport au prix moyen de la tonne de bois, qui est de 200 euros. Certains industriels considèrent que cela équivaut presque à une deuxième TVA. Selon le processus de la REP, ce chiffre devrait évoluer jusqu'à 80 euros en 2028, ce qui a incité les industriels à se mobiliser.

Le Gouvernement a pris conscience de ces difficultés et a tenté de trouver des mécanismes de pondération. Le dernier arrêté prévoyait un abattement de 50 % sur le prix de l'écocontribution. Cependant, le moratoire en cours vise la suppression de cet abattement, ce qui suscite l'incompréhension de la filière et justifie le dépôt de cette proposition de loi. En effet, un moratoire qui supprimerait l'abattement serait à rebours des enjeux, alors que la loi Agec du 10 février 2020 avait pour objet de favoriser les produits biosourcés en faisant baisser le prix des matériaux vertueux pour les rendre plus attractifs.

Le bois est un matériau important pour relever les défis environnementaux, favoriser la transition énergétique et nous permettre de développer la bioéconomie. La France exerce une souveraineté dans le secteur du bois, car elle est le quatrième pays forestier d'Europe, avec une production très importante. C'est pourquoi le Gouvernement a largement soutenu l'industrie du bois dans le cadre du plan France 2030, pour qu'elle s'adapte et utilise les essences accessoires, préservant ainsi notre souveraineté. Cette filière est importante tant pour la réindustrialisation que pour la décarbonation de notre pays. Elle l'est aussi pour le secteur de la construction, puisque l'objet de la réglementation environnementale RE2020 est de favoriser l'emploi des matériaux biosourcés dans ce secteur. Le coût de la REP s'ajoute au surcoût que l'on pointe aujourd'hui en matière de construction, ce qui est un enjeu important.

La filière forêt-bois, qui articule le stockage dans les forêts et le stockage dans la construction et dans le matériau en longue durée, représente entre 9 % et 10 % du puits de carbone. Elle fait l'objet, à ce titre, d'une grande vigilance. Le mécanisme de la REP, notamment la REP PMCB, est déterminant et doit favoriser l'emploi du bois dans les usages, y compris les plus longs.

En résumé, je tiens à souligner l'importance de poursuivre le soutien au matériau bois, qui est une chance et une richesse pour la France. Je remercie le rapporteur Bernard Pillefer avec qui nous avons travaillé en co-construction, pour aboutir à des amendements qui concourent à cet objectif.

M. Jacques Fernique. - Je félicite le rapporteur d'avoir réussi à travailler dans un délai court pour nous éclairer sur un sujet complexe.

Cette proposition de loi apporte une réponse simple, mais erronée, aux problèmes réels qui se posent dans le secteur du bois. En effet, le diagnostic n'est pas complet et le texte se polarise sur l'évolution estimée de la contribution du bois à la REP PMCB, c'est-à-dire des écocontributions versées aux éco-organismes, finançant la gestion des déchets générés.

La proposition de loi reprend la position d'affichage de la Fédération nationale du bois, selon laquelle le bois devrait sortir du système de responsabilité élargie du producteur. Cela signifierait que les écocontributions ne seraient plus versées aux éco-organismes et que la collecte et la valorisation retourneraient au régime empirique en place avant la loi Agec du 10 février 2020 et la récente mise en oeuvre de cette fameuse REP PMCB.

Notre commission a chargé Marta de Cidrac et moi-même de conduire une mission d'information sur la loi Agec du 10 février 2020 pour permettre au Sénat de prendre la mesure des effets de sa mise en oeuvre. Notre travail est en cours, et des diagnostics et recommandations commencent à prendre forme. Il serait dommage de légiférer par cette proposition de loi sans prendre en compte cet apport à venir.

En effet, il apparaît d'ores et déjà que le diagnostic posé est incomplet. L'approche étroite qui motive la volonté de sortir le bois de la REP esquive des éléments et des défis majeurs, comme la nécessité de contrer la forte concurrence des importations illégales de bois et la part considérable de mise sur le marché frauduleuse de produits bois qui n'écocontribuent pas - la Fédération nationale du bois chiffre le taux de fraude à 65 % pour la catégorie 2.

À cela s'ajoute la nécessité de résorber les pratiques néfastes qui perdurent. À ce sujet, on peut dénoncer l'irresponsabilité des producteurs, puisque 300 000 tonnes de déchets partent en brûlage sur chantier et en dépôts sauvages, payés par les contribuables, qui détériorent la vie des collectivités et de leurs élus. En 2019, cela a même coûté la vie à l'un d'eux.

Enfin, il est primordial d'améliorer la valorisation du bois, matériau vertueux, naturellement renouvelable et biodégradable. La valorisation énergétique est une bonne solution, mais il faut développer en priorité la valorisation de cette matière à forte valeur ajoutée. Autrement dit, les éco-organismes ont du travail à faire pour développer des stratégies industrielles aux enjeux de souveraineté importants qui permettront que les flux de matière soient bons pour nos territoires.

Voter cette proposition de loi en l'état reviendrait à court-circuiter le travail de concertation et d'adaptation collective engagé par le moratoire en cours sur la REP PMCB. Ce moratoire suspend notamment la question des écocontributions du bois et de leurs évolutions pour trouver des adaptations viables, notamment en déplaçant le point de prélèvement de l'écocontribution vers l'aval, c'est-à-dire du scieur vers le maître d'oeuvre.

Notre rapporteur a raison de faire évoluer cette initiative parlementaire non pas vers une sortie abrupte de la REP, ce qui alourdirait la charge financière des collectivités territoriales, mais vers des barèmes d'écocontribution qui bénéficient mieux aux matériaux les plus vertueux et les mieux valorisés, vers un renforcement rigoureux de la lutte contre la fraude, vers une bien meilleure régulation des importations pour qu'elles s'intègrent à la REP et y contribuent, et vers une plus juste équité entre les matériaux du bâtiment en concurrence - PVC, aluminium, bois ou béton - afin d'éviter de pénaliser les plus vertueux.

En conclusion, sortir le bois de la REP serait une mauvaise idée. C'est au contraire par l'amélioration et l'adaptation de la REP que la régulation, la traçabilité, la collecte, le réemploi et la valorisation en matière progresseront.

Mme Marta de Cidrac. - Cette proposition de loi a le mérite de poser un vrai sujet. Comme l'a rappelé mon collègue Jacques Fernique, nous avions déjà identifié cette problématique au sein de la mission d'information sur l'application de la loi Agec du 10 février 2020 que nous menons actuellement et dont les auditions sont encore en cours. Dans le cadre de nos travaux préparatoires, nous avons auditionné les acteurs du bois, de sorte que nous avons déjà pris en compte les éléments qui viennent d'être rappelés.

Je salue le travail de Bernard Pillefer et son écoute, car le sujet est complexe.

La REP PMCB a été mise en place dans le cadre de la loi Agec du 10 février 2020 que nous avons examinée, il y a cinq ans. Le rapporteur a rappelé le drame de Signes, qui a créé beaucoup d'émotion dans les collectivités territoriales. Le problème des dépôts sauvages est bien connu dans les territoires, où la filière REP PMCB est appréciée, car elle apporte des solutions pour venir à bout de ce fléau qui les gangrène.

Nous devons veiller à ne pas déstabiliser un dispositif qui commence seulement à se mettre en place. Il faut laisser aux acteurs la possibilité de déployer l'ensemble des mesures, même si celles-ci peuvent être améliorées. Nous devons aller dans le sens de l'efficacité économique et environnementale pour faciliter la vie de nos collectivités.

Je ne reviendrai pas sur la philosophie qui préside au concept de la REP, c'est-à-dire le principe « pollueur-payeur ». Le bois n'y échappe pas, malgré ses qualités vertueuses. C'est la raison pour laquelle je souscris totalement aux amendements que le rapporteur nous présentera. En effet, celui-ci a parfaitement identifié le problème et propose une amorce de réponse au travers de ses amendements.

Il est essentiel de parvenir à un consensus sur le fait de ne pas sortir la filière bois de la REP PMCB. Cela serait néfaste pour un certain nombre d'actions que nous devons mener au service de nos collectivités, en faveur de l'environnement et du déploiement de l'économie circulaire.

M. Michaël Weber. - Je rends hommage au travail réalisé par Anne-Catherine Loisier sur le sujet de la filière du bois de construction qui concerne tous les territoires. Je remercie également Bernard Pillefer pour les auditions qu'il a menées dans le cadre de ses travaux préparatoires. J'ai pu constater qu'elles visaient à trouver un consensus avec l'ensemble des acteurs entendus.

Il existe depuis longtemps un problème, en France, sur le bois de construction. Notre filière bois est excessivement déficitaire par rapport au reste de l'Europe, en particulier l'Europe centrale. En tant que président de l'Association des communes forestières de Moselle, j'ai mené des actions pour essayer de relever cette filière bois qui est fragile, soumise aux prix du marché, notamment de la matière première, qui sont très fluctuants d'année en année en fonction des essences, de la demande et de l'export.

La filière bois génère un nombre d'emplois significatif. On le constate notamment à l'est du pays, où se trouvent la plupart des forêts publiques qui contribuent à la richesse économique de ces territoires. Il est important de mesurer la nécessité absolue qu'il y a à revaloriser l'utilisation du bois dans la construction.

La proposition de loi initiale portait en germe un risque de fragilité générale, puisqu'elle excluait la filière bois des contraintes sur l'utilisation des matériaux et l'économie circulaire. Je soutiendrai les amendements proposés par le rapporteur, car ils visent à adapter ces contraintes à la spécificité de la filière bois, sans les remettre en question.

J'émettrai toutefois une réserve sur l'amendement COM-2, dont la rédaction me semble quelque peu alambiquée. Néanmoins, les dispositions proposées vont dans le bon sens et répondent aux attentes exprimées par la filière, notamment par la Fédération nationale du bois.

Le rapport de Bernard Pillefer, tout comme ses amendements, méritent donc d'être soutenu.

Mme Kristina Pluchet. - Agricultrice, je suis confrontée au problème des dépôts sauvages, de plus en plus fréquents dans nos plaines. Cependant, jamais je n'ai constaté de dépôts sauvages de bois.

En réalité, ces dépôts proviennent surtout d'entreprises venues des pays de l'Est, intervenant sur des chantiers, mais n'ayant pas accès aux déchetteries. Cet accès est entravé par des horaires d'ouverture trop restreints et une organisation compliquée. Ainsi, la filière bois n'est nullement responsable de ce problème.

Il en va de même pour les pneus : les déchetteries refusent aujourd'hui d'en collecter. Or, chaque année, je ramasse entre 50 et 100 pneus dans mes champs.

Pour remédier efficacement à ce fléau, il faut envisager une autre approche : améliorer les conditions d'accès aux déchetteries, adapter les plages horaires aux contraintes des entreprises et revoir les modalités de collecte, notamment en matière de tonnage admissible.

M. Jean-François Longeot, président. - Dans mon département, les déchetteries sont ouvertes sur des plages horaires suffisamment souples pour permettre aux entreprises d'y accéder. Une entreprise qui termine à 18 heures ne peut évidemment pas se rendre dans une déchetterie qui ferme à 17 h 30. De même, si cette dernière ouvre à 8 heures alors que l'activité reprend à 7 heures, cela devient ingérable. C'est donc un problème local. Dans le département du Doubs que je connais bien cette difficulté ne se pose pas, car les horaires sont adaptés, même si, effectivement, c'est un coût pour la collectivité.

Mme Kristina Pluchet. - Selon moi, c'est un problème national.

M. Pierre Jean Rochette. - Une écocontribution est prélevée lors de l'achat de pneus. À mon sens, la reprise des pneus en déchetterie devrait être interdite, car elle fait injustement peser sur la collectivité le coût d'un traitement qui doit incomber aux vendeurs.

Un système de collecte est déjà en place dans les points de vente des manufacturiers. Tous les garages, en tant que revendeurs, sont également collecteurs. Il conviendrait donc d'orienter systématiquement les usagers vers ces établissements.

Mme Kristina Pluchet. - Effectivement, les pneus ne sont plus collectés en déchetterie. Ce sont les entreprises qui remettent des pneus neufs qui sont censées reprendre les anciens. Mais cela ne fonctionne pas toujours : les garages refusent parfois de reprendre les pneus si l'on n'y a pas acheté les neufs. Or tout le monde n'a pas les moyens de s'équiper dans ces établissements. C'est une difficulté concrète.

M. Bernard Pillefer, rapporteur. - Il existe bien une écocontribution sur le bois importé. De ce fait, il n'y a pas de déséquilibre entre bois importé et bois national. Toutefois, le mode de calcul et la mise en oeuvre de cette contribution se révèlent déstabilisants pour la filière. Ils ne reconnaissent pas à sa juste valeur l'effort de recyclage qu'elle fournit.

C'est pourquoi je propose, par amendement, une révision de ces dispositions afin que la filière bois bénéficie d'une réduction de l'écocontribution proportionnelle à ses engagements.

Par ailleurs, selon une étude menée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) de 2024, la demande en déchets de bois reste faible en France, en comparaison des volumes produits. Cela entraîne une exportation de ces déchets, notamment vers les panneautiers. Il est pourtant préférable de privilégier le recyclage à la valorisation énergétique. Le bois, qui capte le carbone, peut être recyclé plusieurs fois. Il importe donc d'exploiter cette capacité autant que possible avant d'envisager une autre forme de valorisation.

L'évolution de la réglementation française ira dans ce sens, en imposant l'intégration d'un pourcentage de bois recyclé dans la fabrication des panneaux. Cette exigence retiendra les déchets bois sur le territoire national, ce qui constitue une avancée.

J'ai conduit une quinzaine d'auditions, tant auprès des services de l'État, notamment la direction générale de la prévention des risques (DGPR), qu'auprès de l'Ademe, ou de l'association Amorce et d'autres organismes. Je m'appuie donc sur des éléments solides.

Le moratoire décidé par la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, ne supprime pas l'abaissement envisagé de l'écocontribution ; il le suspend.

L'ensemble des auditions menées, à l'exception de celle de la Fédération nationale du bois, montre un large consensus en faveur du maintien du bois dans la filière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Ce contexte permettra de poursuivre les améliorations attendues sans déstabiliser la filière, qui doit encore progresser pour répondre aux attentes des producteurs et des scieurs.

Les collectivités territoriales expriment également des préoccupations légitimes. Monsieur Fernique, ces débats ont permis de mieux appréhender ces enjeux.

Il faut non pas exclure le bois de l'agrément pour la REP, mais adapter les règles et valoriser les acteurs vertueux. Mes amendements s'inscrivent dans cette logique.

S'agissant de la fraude, deux propositions concrètes sont formulées : instituer un mandataire financier et renforcer la coopération entre administrations détentrices d'informations sur les pratiques frauduleuses.

Je réaffirme la priorité donnée au recyclage sur la valorisation énergétique. C'est un axe que je partage avec notre collègue Anne-Catherine Loisier et que notre collègue Jacques Fernique a également évoqué.

Je remercie ma collègue Marta de Cidrac de ses propos. Il s'agit de ne pas sortir le bois du champ de la réglementation, mais d'en aménager intelligemment les contours.

Il faut également rappeler que 10 % des dépôts sauvages contiennent du bois. Ce n'est certes pas la majorité, mais ce taux n'est pas négligeable. J'ai été maire pendant vingt-huit ans, j'ai donc vu passer beaucoup de plaques de fibrociment ou de placoplâtre abandonnées illégalement. Exclure le bois de la REP reviendrait à réduire encore les leviers d'action disponibles. Poursuivons le travail sur ce sujet.

L'association Amorce, par exemple, qui représente les structures issues des collectivités, milite pour ce maintien.

Cette filière est importante, elle mérite d'être accompagnée et renforcée.

Monsieur Rochette, je le regrette, mais cette proposition de loi ne permet pas de traiter la question des pneus. Le président Longeot l'a dit : il faudra, un jour, prendre le temps de l'aborder sérieusement.