N° 59

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires

étrangères, de la défense et des forces armées (1)

sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale

après engagement

de la procédure

accélérée, autorisant

l'approbation de l'accord

de coopération

dans le

domaine de la

défense entre le

Gouvernement de la

République

française

et le

Gouvernement de la

République de

Macédoine du

Nord,

Par Mme Hélène CONWAY-MOURET,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Cédric Perrin, président ; MM. Pascal Allizard, Olivier Cadic, Mmes Hélène Conway-Mouret, Catherine Dumas, Michelle Gréaume, MM. André Guiol, Jean-Baptiste Lemoyne, Claude Malhuret, Akli Mellouli, Philippe Paul, Rachid Temal, vice-présidents ; M. François Bonneau, Mme Vivette Lopez, MM. Hugues Saury, Jean-Marc Vayssouze-Faure, secrétaires ; M. Étienne Blanc, Mme Valérie Boyer, M. Christian Cambon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Édouard Courtial, Jérôme Darras, Mme Nicole Duranton, MM. Philippe Folliot, Guillaume Gontard, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Ludovic Haye, Loïc Hervé, Alain Houpert, Patrice Joly, Mmes Gisèle Jourda, Mireille Jouve, MM. Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Ronan Le Gleut, Didier Marie, Pierre Médevielle, Thierry Meignen, Jean-Jacques Panunzi, Mme Évelyne Perrot, MM. Stéphane Ravier, Jean-Luc Ruelle, Bruno Sido, Mickaël Vallet, Robert Wienie Xowie.

Voir les numéros :

|

Assemblée nationale (17ème législ.) : |

1520, 1593 et T.A. 150 |

|

|

Sénat : |

788 (2024-2025) et 60 (2025-2026) |

|

L'ESSENTIEL

Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord, signé le 14 octobre 2022 à Paris par le ministre des armées de la République française, Sébastien Lecornu, et par la ministre de la Défense de la République de Macédoine du Nord, Slavjanka Petrovsk, marque une étape importante de la relation en matière de défense entre nos deux pays.

Alors que cette relation était jusqu'à présent encadrée par un simple « arrangement », cet accord intergouvernemental permet de renforcer et d'approfondir la coopération entre nos deux États, dans le contexte de la guerre hybride ciblant tout particulièrement les Balkans occidentaux et de l'entrée de la Macédoine du Nord dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le 27 mars 2020.

De rédaction classique, il couvre largement tous les domaines et formes de coopération dans le domaine de la défense ; il s'appuie à cette fin sur le statut des forces armées (dit « SOFA ») prévu par le Traité de l'OTAN, sous réserve d'un certain nombre de dérogations concernant des clauses devenues obsolètes ou inadaptées.

Il comporte en outre un important volet mémoriel, lié à la relation mémorielle forte unissant nos deux pays autour du souvenir du Front d'Orient au cours de la première guerre mondiale.

Cet accord s'inscrit dans le cadre général de la Stratégie française pour les Balkans occidentaux et traduit la volonté française d'approfondir une relation modeste mais prometteuse avec la Macédoine du Nord. Il permettra de renforcer la présence française dans une région tiraillée entre des aspirations européennes contrariées et des influences étrangères pernicieuses.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence de M. Pascal Allizard, puis de M. Cédric Perrin, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du rapport de Mme Hélène Conway-Mouret sur le projet de loi n°788 (2024-2025) autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Pascal Allizard, président. - Nous examinons maintenant le rapport de Mme Hélène Conway-Mouret sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord.

Mme Hélène Conway-Mouret, rapporteure. - Nous examinons le projet de loi n° 788, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord.

Mme Hélène Conway-Mouret, rapporteure. - Nous sommes saisis de ce projet d'accord de coopération, qui comporte à la fois un volet géopolitique et un volet relatif à la défense, en seconde chambre, le dispositif ayant été adopté sans opposition par l'Assemblée nationale le 25 juin dernier. Les auditions que j'ai conduites avec Son Excellence Igor Nikolov, ambassadeur de la République de Macédoine du Nord en France, M. Refet Hajdari, chargé d'affaires, ainsi qu'avec les commissaires du Gouvernement chargés du dossier - au ministère des armées et au ministère de l'Europe et des affaires étrangères - m'ont permis de mesurer l'enjeu de cet accord, qui, au-delà du nécessaire cadre juridique qu'il apporte à notre coopération, est porteur d'opportunités pour les deux parties.

La rapporteure projette une présentation PowerPoint en complément de son propos.

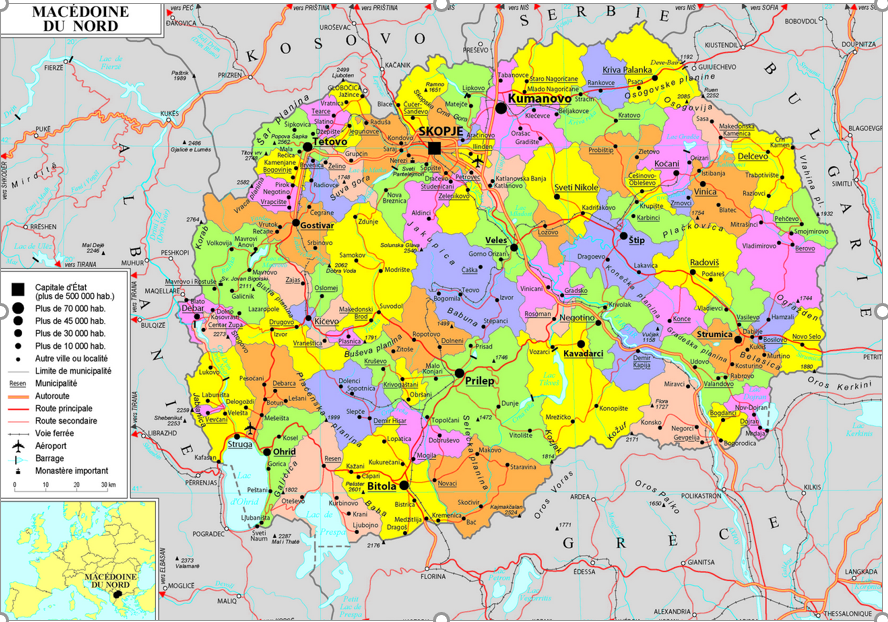

La Macédoine du Nord est située sur le flanc est des Balkans occidentaux, au sein desquels elle occupe une position stratégique du fait de sa situation au carrefour des corridors VIII et X. Elle est officiellement candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis 2004 et membre de l'Alliance atlantique depuis 2020.

La candidature macédonienne à l'Union européenne fait l'objet d'un accueil de principe très favorable de la part de celle-ci, depuis le sommet de Thessalonique de juin 2003, mais aussi de la part de la France, comme en témoigne la Stratégie française pour les Balkans occidentaux de 2019. Le soutien français a été clairement réaffirmé par le Président Macron dans son discours de clôture du forum Globsec en mai 2023 : « La question pour nous n'est pas de savoir si nous devons élargir, nous y avons répondu il y a un an ; ni même quand nous devons le faire, c'est pour moi le plus vite possible, mais bien comment nous devons le faire. » En effet, pour la France comme pour ses partenaires européens, la perspective de l'élargissement s'inscrit dans une démarche globale visant à assurer durablement la stabilité de la région, encore fragile, en l'arrimant au camp européen, mais aussi en la préservant, autant que possible, des influences étrangères particulièrement agressives dont elle fait l'objet, comme, bien sûr, les ingérences toxiques russes, mais aussi l'emprise chinoise sur ses infrastructures, sans négliger l'omniprésence turque dans ses réseaux d'affaires.

Cependant, en dépit de ce soutien, cette ambition européenne s'est trouvée dès l'origine contrariée par une succession de tensions identitaires. Pour rappel, le pays avait connu au début du siècle une violente insurrection de la communauté albanaise, jusqu'à ce que les accords d'Ohrid, en août 2001, mettent fin à la crise en accordant une reconnaissance de la minorité albanaise. Un différend a ensuite longtemps opposé le pays à la Grèce au sujet de l'utilisation de la dénomination « Macédoine ». L'accord dit « de Prespa », en juin 2018, a permis de lever l'opposition grecque aux candidatures du pays à l'Union européenne et à l'Otan. Enfin, un contentieux avec la Bulgarie concerne la reconnaissance d'une minorité bulgare, les deux autres contentieux existants ayant été réglés. Sur ce point, le rapprochement diplomatique entamé en 2017 a fait évoluer favorablement la situation, mais une modification de la constitution demeure requise pour mener à terme cette démarche. On soulignera sur ce point que la coalition nationaliste au pouvoir depuis mai 2024 ne remet aucunement en question cette perspective, mais la conditionne à la garantie que plus aucun veto ne sera opposé à la candidature macédonienne.

C'est pourquoi, vingt-deux ans après le sommet de Thessalonique, force est de constater que l'Union européenne n'est toujours pas au rendez-vous des espoirs suscités. Certes, malgré la lenteur du processus d'intégration qui distille peu à peu dans la région un découragement de plus en plus tangible par rapport à la perspective d'adhésion, l'aspiration européenne des Macédoniens demeure presque intacte. La patience est une des grandes qualités de ce pays. Je saluerai ici les sacrifices significatifs que le pays a consentis à cette fin, en modifiant à la fois son nom et son drapeau, qui témoignent de son engagement et de son volontarisme.

Le rapport d'information Réinvestir les Balkans occidentaux : un impératif stratégique, que j'ai cosigné en juillet 2023, avec nos collègues Olivier Cigolotti, Bernard Fournier et Michelle Gréaume, pointait les conséquences délétères de ces atermoiements successifs, qui favorisent l'emprise croissante des puissances extérieures dans la région. Il insistait par ailleurs sur la nécessité d'y renforcer notre présence stratégique, notamment notre coopération militaire. Les conclusions de ce rapport me semblent conserver toute leur actualité et leur pertinence.

En matière de politique étrangère, la Macédoine du Nord est résolument tournée vers l'Ouest, privilégiant le cadre de l'Otan ou les partenariats stratégiques avec les États-Unis, l'Union européenne et, plus récemment, celui qui a été conclu en mai dernier avec le Royaume-Uni. Elle a su se constituer au fil des années, au-delà des alternances politiques, l'image d'une alliée fiable.

La Macédoine du Nord est alignée sur les décisions et déclarations adoptées par l'Union européenne au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (Pesc) ainsi que sur les sanctions européennes imposées à l'encontre de la Russie, et ceci en dépit de lourdes conséquences sur sa propre économie. Elle participe aux opérations européennes dans le cadre de la force de l'Union européenne Althea (Eufor Althea) en Bosnie-Herzégovine et bénéficie depuis 2023 de la Facilité européenne pour la paix (FEP), à hauteur de 37 millions d'euros, notamment pour renforcer la capacité opérationnelle de ses forces armées et développer des outils logistiques, de renseignement ou de guerre électronique.

L'engagement du pays au sein de l'Alliance atlantique est plus que symbolique, puisque la Macédoine du Nord déploie actuellement 67 personnels dans le cadre de la mission Kosovo Force (KFOR) au Kosovo, et 83 dans les opérations de réassurance en Lettonie, en Bulgarie et en Roumanie. L'adhésion à l'Otan a permis d'engager une modernisation de son outil de défense. Avec à peine 6 000 personnels, équipés de matériel vieillissant, les capacités de l'armée macédonienne demeurent modestes. Cependant, à l'échelle du pays, son budget de dépense, soit 332 millions d'euros, dépasse actuellement les 2 % du PIB. Surtout, le pays prévoit une montée en puissance de ses capacités avec, à horizon 2029, un objectif de 955 millions d'euros, soit un quasi triplement : ce chiffre correspond à 530 euros par habitant, alors que le salaire mensuel moyen s'établit à 623 euros, ce qui donne la mesure de l'effort accompli par le pays. Cet objectif ouvre également de réelles possibilités de partenariat et l'accord qui nous occupe aujourd'hui ne manquera pas, de ce point de vue, de constituer un atout pour nos industriels.

La Macédoine du Nord a contribué de manière substantielle à l'aide militaire à l'Ukraine, et figure même parmi les pays l'ayant le plus soutenue en PIB par habitant. Elle a notamment fourni des chars T-72, des avions d'attaque SU-24 et des batteries de missiles antiaériens SA-13 et SA-16. De plus, elle a dispensé une formation à une compagnie ukrainienne en 2023. L'arrivée au pouvoir de la coalition nationaliste a fait craindre un temps un infléchissement de cet engagement en faveur de l'Ukraine et de l'alignement indéfectible de la Macédoine du Nord sur la Pesc, mais les auditions que j'ai conduites ont permis de dissiper cette inquiétude et de nous rassurer sur la continuité de l'engagement macédonien.

S'agissant de nos relations bilatérales, elles reposent sur des liens historiques forts, étayés par l'engagement constant de notre pays aux côtés de la Macédoine du Nord à l'occasion des différends régionaux successifs qui l'ont agitée. Le soutien français à l'adhésion européenne et, d'une manière générale, des intérêts géostratégiques convergents ont également contribué au rapprochement de nos deux pays. Cependant, la France n'est que le vingt-quatrième fournisseur de la Macédoine du Nord, son quinzième client, et n'arrive qu'en trente-quatrième position comme investisseur. Dans le domaine de l'armement, même si la Macédoine du Nord privilégie les partenariats américains - ce en quoi elle n'est pas la seule - anglais, italiens ou turcs, une relation dans le domaine de l'armement a été nouée avec l'achat en 2022 de missiles sol-air Mistral à l'industriel français MBDA. Mais, globalement, ce partenariat embryonnaire apparaît bien modeste au regard de la relation forte qui unit nos deux pays.

Dans le domaine de la défense, notre coopération était régie depuis 1996 par un « arrangement », c'est-à-dire un engagement de nature infraréglementaire, dont la teneur - par ailleurs obsolète - ne permettait ni de couvrir tous les domaines de la coopération en matière de défense ni de sécuriser juridiquement cette coopération. Il manquait ainsi à la relation franco-macédonienne un outil adapté pour développer pleinement des partenariats hors Otan. Avec l'accord qui est aujourd'hui soumis à votre examen, et dont je vais vous présenter les points saillants, cette lacune est dorénavant comblée.

Cet accord, signé le 14 octobre 2022, a vu le jour dans le double contexte de l'entrée de la Macédoine du Nord dans l'Otan et de la Stratégie française pour les Balkans occidentaux, à la demande de la partie macédonienne.

On soulignera pour commencer que le volet relatif au statut des forces, dit « Sofa » (Status of Forces Agreement), est pour l'essentiel traité par un simple renvoi au « Sofa » prévu par le Traité de l'Otan. En effet, d'ordinaire, les accords qui sont soumis à notre examen comportent des clauses spécifiques qui encadrent juridiquement le séjour des forces armées sur le territoire de l'autre partie : dans l'accord qui nous occupe, il a été fait le choix de se référer au « Sofa Otan », car il présente l'avantage de constituer un cadre bien connu de notre partenaire. Cependant, afin de mettre à jour cette rédaction qui date de 1951, les articles 6 à 11 de l'accord introduisent des dérogations aux clauses devenues obsolètes ou inadaptées. Ces dérogations concernent notamment le principe de la non-implication des effectifs dans des opérations de guerre ou de maintien de l'ordre, la domiciliation fiscale des personnels, les dispositions applicables en matière de soutien médical ou en cas de décès, la compétence disciplinaire ou encore l'indemnisation d'éventuels dommages.

Par ailleurs, parmi les domaines de coopération énumérés à l'article 3, j'attire votre attention sur un volet relativement inhabituel dans ce type d'accord : celui de la politique mémorielle.

En effet, les armées de nos deux pays ont noué une relation mémorielle forte autour du souvenir du front d'Orient au cours de la Première Guerre mondiale. En témoignent le cimetière militaire français de Bitola, qui compte entre 12 000 et 15 000 sépultures, et l'espace muséal inauguré en 2018 dans son enceinte. Les deux parties sont très attachées à cette coopération mémorielle, qui pourrait prochainement se voir approfondie grâce à un accord bilatéral, en cours de négociation, sur la gestion des cimetières et des lieux de mémoire.

Les autres clauses figurant dans cet accord sont tout à fait classiques. Ainsi, les traditionnelles dispositions concernant les domaines et les formes de coopération, les échanges d'informations, la répartition des frais, le règlement des différends, etc., fixent le cadre juridique nécessaire à un partenariat large et solide. Vous les trouverez détaillées dans l'exposé des motifs du projet de loi.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d'approuver ce texte, qui s'inscrit dans le cadre général de la Stratégie française pour les Balkans occidentaux et traduit la volonté française d'approfondir une relation, certes modeste, mais prometteuse - notamment sur le plan industriel - avec la Macédoine du Nord. Il permettra de renforcer la présence française dans une région tiraillée entre des aspirations européennes contrariées et des influences étrangères pernicieuses. Sa ratification par la partie macédonienne devrait intervenir dans la foulée de sa validation par la partie française.

L'examen de ce projet de loi est inscrit en séance publique à l'ordre du jour du mercredi 29 octobre prochain, selon la procédure simplifiée, ce à quoi la Conférence des Présidents, ainsi que votre rapporteure, a souscrit.

Présidence de M. Cédric Perrin, président

M. Roger Karoutchi. - Il existe beaucoup de difficultés dans l'ancienne Yougoslavie, notamment en Serbie, concernant la politique mémorielle. Or les cimetières français de l'armée d'Orient sont bien plus nombreux en Serbie qu'en Macédoine du Nord. La France a-t-elle une politique claire en la matière pour toute l'ancienne Yougoslavie ?

Mme Hélène Conway-Mouret, rapporteure. - Les représentants du ministère que nous avons reçus en audition nous ont parlé de la seule Macédoine du Nord, car ce texte contient pour la première fois une partie mémorielle. Toutefois, cela pourra avoir un effet d'entraînement pour l'ensemble de la région, d'autant que le Président de la République est assez attaché à ce volet.

Le projet de loi est adopté sans modification.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

S.E. Igor NIKOLOV, Ambassadeur de Macédoine du Nord à Paris ;

M. Rafet HADJARI, Ministre conseiller ;

Pour le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) :

M Florent CHEVAL, sous-directeur de l'Europe balkanique ;

M. Alexandre PIQUET, chef de mission ;

M. François MATTRET, rédacteur ;

Mme Valéria MANZIONE, rédacteur ;

M. Adrien ALBOUY, rédacteur ;

Pour le Ministère des Armées :

M. Antoine PAVAGEAU, sous-directeur ;

M. Jean MAZEL, conseiller juridique ;

Mme Julie JOLIVET, stagiaire.