B. ASPECTS JURIDIQUES : LA FIN DES ILLUSIONS MULTILATÉRALES

La bataille pour le contrôle des ressources spatiales se joue aussi sur le terrain juridique, et principalement au niveau international autour d'une question déjà ancienne : peut-on s'approprier les ressources spatiales ?

Ses implications sont à la fois géopolitiques et économiques :

- du point de vue géopolitique, il s'agit de savoir si le premier pays « arrivé » sur Lune (ou sur Mars) pourra légitimement revendiquer les ressources qui se trouvent à proximité du site où il s'est établi, et si oui, à quelles conditions ;

- du point de vue économique, il s'agit de savoir si les entreprises qui proposent des services liés à l'extraction et à l'utilisation des ressources (sur la Lune, sur Mars, sur un astéroïde, etc.) disposent de droits sur celles-ci, à commencer par le droit d'en faire commerce.

1. Le droit de l'espace et l'appropriation des ressources spatiales

a) Une question ancienne

Le Traité de l'espace de 1967, principal instrument du droit spatial international, proclame à son article II un principe de non-appropriation nationale des corps célestes : « l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen ».

L'espace extra-atmosphérique85(*) se distingue ainsi de l'espace aérien, ou s'exerce la souveraineté des États, et peut être comparé à la haute mer, où s'applique le même principe de non-appropriation (cf. infra). Ce dernier est l'un des trois principes fondamentaux du droit de l'espace, avec le principe de la liberté d'exploration et d'utilisation et le principe d'utilisation à des fins pacifiques86(*).

|

Les sources internationales du droit de l'espace87(*) Cinq traités internationaux ont été négociés dans le cadre des Nations Unies. Le principal est le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, dit Traité de l'espace, signé le 27 janvier 1967 et entré en vigueur le 10 octobre 1967. Il a été signé et est utilisé par la quasi-totalité des membres de l'ONU. Il a été suivi de quatre traités d'application : - l'Accord sur le sauvetage des spationautes, le retour des spationautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (1968) ; - la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1972). Par dérogation au droit commun international, ce texte prévoit une responsabilité des États qui font procéder à un lancement ou qui prêtent leur territoire ou leurs installations aux fins d'un lancement. Cette responsabilité est absolue (sans faute) en cas de dommage causé à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol ; - la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (1975) ; - l'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, signé en 1979 et entré en vigueur en 1984. Seuls dix-sept pays l'ont toutefois ratifié, dont aucune puissance spatiale (cf. infra). Outre les cinq traités négociés dans le cadre de l'ONU, il existe d'autres accords multilatéraux, tels que l'Accord intergouvernemental pour le développement et l'utilisation de la Station spatiale internationale (ISS), conclu en 1988 et révisé en 1998, ainsi que de nombreux accords bilatéraux entre États, agences spatiales, organisations internationales, etc. Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU88(*), la jurisprudence, voire les lois nationales adoptées par certains pays constituent également, de jure ou de facto, des sources du droit spatial international. |

Buy Land on the Moon

$44.99 - $1004.80

On pourrait en déduire que l'appropriation des ressources spatiales est tout aussi contraire au droit international, et que la question est tranchée - mais il n'en est rien. En effet, si le traité de 1967 interdit l'appropriation des corps célestes, il ne dit rien, en revanche, des ressources qui pourraient en être tirées.

Le problème, à vrai dire, ne se posait pas vraiment à l'époque de la négociation du traité, l'exploitation des ressources, bien que théoriquement possible, étant alors techniquement hors de portée. Pour les deux grandes puissances spatiales de l'époque, les États-Unis et l'URSS, le Traité de l'espace offrait l'occasion de mettre en scène à peu de frais leur « détente », en s'accordant sur des obligations consensuelles (immatriculation, assistance aux astronautes, etc.) ou des principes généraux ne remettant en cause aucun intérêt établi (exploitation des ressources spatiales).

À cet égard, le Traité sur la Lune de 1979 est bien moins ambigu puisqu'il inclut expressément les ressources naturelles dans le champ du principe de non-appropriation.

L'article 11 considère en effet que « la Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l'humanité91(*) ». Il en résulte que « ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s'y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d'États, d'organisation internationales, intergouvernementales ou non gouvernementales, d'organisations nationales ou d'entités gouvernementales, ou de personnes physiques92(*) ».

Il ne s'agit pas, pour autant, d'empêcher l'utilisation des ressources de la Lune, dont les avantages potentiels étaient déjà clairement identifiés à l'époque93(*). Par conséquent, l'article 11 prévoit que « les États parties (...) s'engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l'exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible ». Ce régime a notamment pour but d'assurer la mise en valeur des ressources naturelles, d'assurer leur gestion rationnelle, de développer les possibilités d'utilisation de celles-ci, et enfin de ménager une répartition équitable entre tous les Etats parties des avantages qui en résulteront94(*).

À la différence des accords précédents, et précisément en raison de ses dispositions relatives à la propriété et à l'exploitation des ressources naturelles, le traité sur la Lune n'a cependant été ratifié par aucune grande puissance spatiale - la France et l'Inde étant les seuls pays dotés d'un programme autonome en matière de vol habité à l'avoir signé (en 1980 et en 1982), sans pour autant le ratifier. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni la plupart des membres de l'ESA ne sont donc liés par ce texte.

La notion de « patrimoine commun de l'humanité » est pourtant loin d'être inconnue en droit international : elle est notamment utilisée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) pour qualifier les grands fonds marins, et justifier la mise en place d'une autorité internationale de régulation.

|

La haute mer et les grands fonds

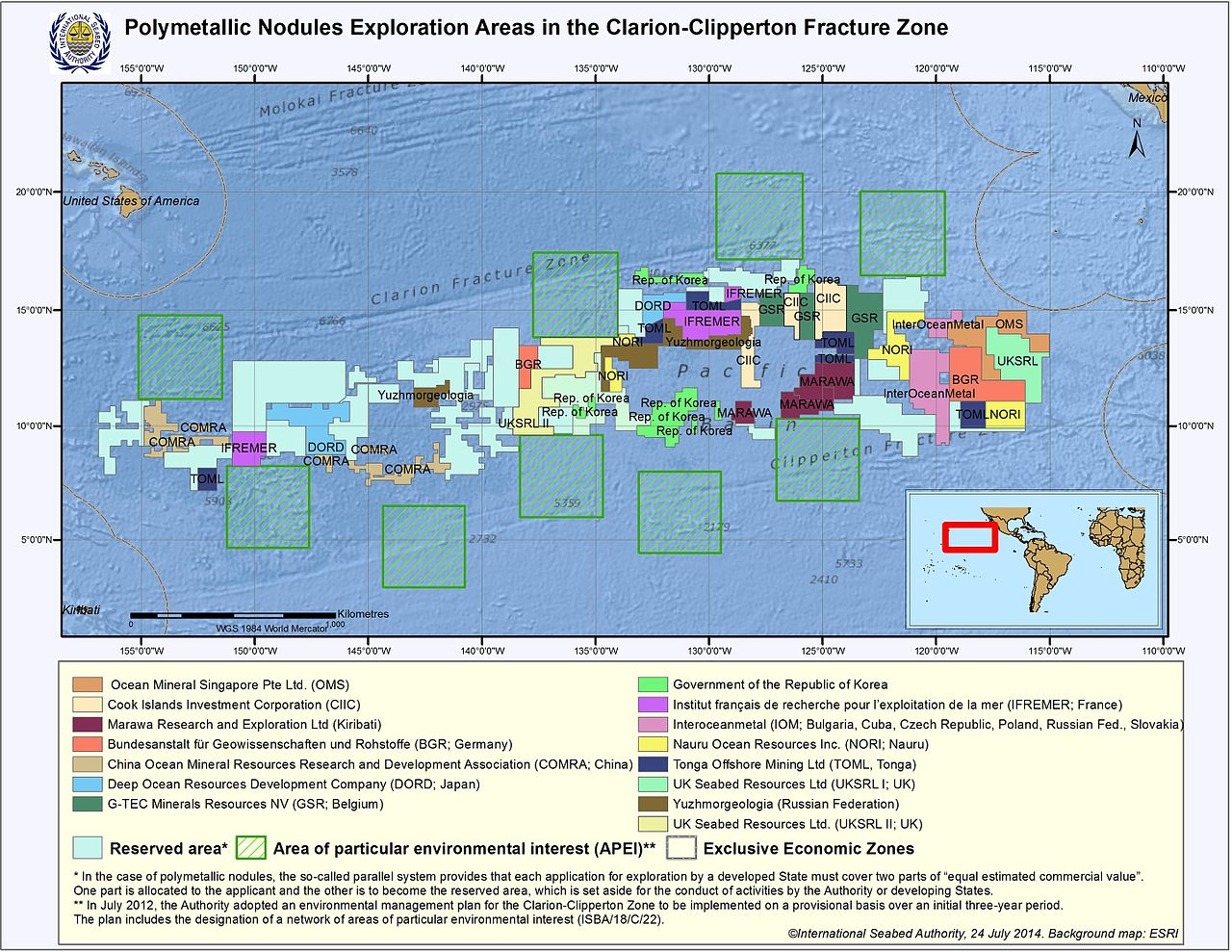

marins : Longtemps coutumier, le droit de la mer est aujourd'hui principalement régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, ou UNCLOS en anglais) du 10 décembre 1982, dite Convention de Montego Bay. Négociée sous l'égide de l'ONU et ratifiée par la quasi-totalité des pays industrialisés du monde (à l'exception notable des États-Unis), elle est entrée en vigueur en 1994. Au regard du droit international, la Convention de Montego Bay distingue : - les eaux territoriales, où l'État côtier exerce sa pleine souveraineté. Il s'agit principalement des eaux intérieures (rades, ports, etc.), de la mer territoriale (jusqu'à 12 milles marins de la côte95(*)) et des détroits internationaux (où tous les navires disposent d'un droit de passage) ; - la zone économique exclusive (ZEE), jusqu'à 200 milles marins (370 km), où l'État côtier dispose de « droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ». Ses droits ne sont cependant pas exclusifs en matière de recherches scientifiques et de protection de l'environnement, et il doit assurer la liberté de navigation et de survol. Le régime de la ZEE peut être étendu sous conditions à tout le plateau continental de l'État côtier, mais pour les seules ressources des fonds marins et de leur sous-sol ; - la haute mer, qu'on appelle couramment les « eaux internationales », et qui correspond à tout le reste - soit près de 64 % des océans. Comme les corps célestes, la haute mer n'est sous la juridiction d'aucun État souverain : elle ne peut pas faire l'objet d'une appropriation nationale, et le principe de liberté y prévaut (navigation, survol, pêche, recherche scientifique, pose de câbles et de pipelines, etc.). Comme les corps célestes, la haute mer dispose de ressources naturelles, dont l'exploitation présente à la fois un intérêt économique majeur et une menace pour l'environnement (ressources non renouvelables, perte de biodiversité, pollution, etc.), ce qui justifie une régulation internationale. Il existe donc de nombreuses conventions internationales destinées à réglementer la pêche en haute mer et à protéger certaines espèces (baleine, thon, etc.). Plus bas dans la colonne d'eau, ce sont les « ressources génétiques marines96(*) » qui suscitent le plus de convoitises et d'inquiétudes ; c'est pour protéger celles-ci que le premier traité international de protection de la haute mer a été adopté le 4 mars dernier, par 51 pays, à l'issue de près de vingt ans de négociations. Ce texte, quoique très imparfait, constitue une avancée majeure. * Mais c'est la zone des grands fonds marins (« la Zone ») qui fournit, au regard du droit de l'espace, l'analogie la plus pertinente. Elle dispose en effet d'importantes ressources minérales, notamment les nodules polymétalliques, ces concrétions de 1 à 15 cm de diamètre riches en manganèse, cobalt, cuivre, nickel et autres métaux rares ou précieux qui tapissent le fond des océans en certains endroits. La zone de Clarion-Clipperton, soit 4,5 millions de km² situés entre Hawaii et l'Amérique centrale, contiendrait à elle seule 340 millions de tonnes de nickel (contre 300 millions pour les réserves terrestres estimées) et 275 millions de tonnes de cuivre (275 millions de tonnes sur terre)97(*). La Zone et ses ressources naturelles sont qualifiées de « patrimoine commun de l'humanité » (art. 136 de la Convention). Il en découle, entre autres conséquences, que ni la Zone ni ses ressources ne peuvent faire l'objet d'une appropriation par un État ou une autre personne physique ou morale (art. 137)98(*), que la Zone ne peut être utilisée qu'à « des fins exclusivement pacifiques » (art. 141) et « l'exploration et l'exploitation de ses ressources se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière » (préambule, cf. aussi art. 140). Prévue par la Convention de 1982 et établie en 1994, l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM, ou ISA) a pour mission d'organiser et de contrôler les activités relatives à l'extraction des ressources minérales des fonds marins, afin d'éviter la surexploitation au détriment des générations futures, la captation des richesses par les seuls pays développés et les atteintes à l'environnement (notamment à la biodiversité). Il est prévu que l'AIFM assure, par un mécanisme de taxation, « le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone » (art. 140). L'AIFM n'a pour l'instant octroyé aucun permis d'exploitation, et n'a de toute façon pas la possibilité de le faire tant que les États ne se seront pas accordés sur le « code minier sous-marin » en négociation depuis 2011 (les négociations pourraient aboutir prochainement). Elle a en revanche déjà attribué 31 permis d'exploration, principalement dans la zone Clarion-Clipperton, d'une durée de 15 ans renouvelables et couvrant près de 1,5 million de km². Ces permis, dont l'objectif est à la fois la prospection des ressources et le test des technologies d'extraction, bénéficient à un petit nombre de pays : la Chine, la Corée, la Russie, le Canada, le Japon, l'Inde, la Norvège, l'Allemagne ou encore la France (deux permis pour l'IFREMER), ainsi que quelques « petits pays » de l'Indopacifique (Nauru, Tonga, Kiribati, etc.) - ces derniers attribuant en pratique leurs droits à des entreprises étrangères. Carte des permis accordés par l'AIFM en 2014 Les opérations menées sur place ont permis de montrer deux choses : - d'une part, l'extraction de ces ressources demeure extrêmement complexe sur le plan technique, et donc extrêmement coûteuse, au point qu'elle ne devrait pas devenir rentable avant longtemps ; - d'autre part, cette extraction causera quoi qu'il en soit des dommages considérables à l'environnement : il s'agit, rappelons-le, de draguer la vase par quelque 6 000 mètres de fond pour en extraire les nodules, au moyen d'une sorte de « moissonneuse-batteuse » de plusieurs dizaines de tonnes, détruisant au passage la biodiversité locale et soulevant d'importants nuages de sédiments sur plusieurs centaines de mètres de hauteur, sans compter les rejets toxiques dus au nécessaire traitement sur place du minerai, soit directement au fond, soit sur le navire. C'est pourquoi la France, après avoir dans un premier temps soutenu l'exploitation des nodules polymétalliques, a finalement décidé en novembre 2022 de s'opposer à « toute exploitation des grands fonds marins » (Emmanuel Macron), avec d'autres pays (Allemagne, Espagne, Nouvelle-Zélande, Chili, Costa-Rica, Palaos, Vanuatu, etc.) soutenus par le Parlement européen et une coalition d'ONG. À l'inverse, l'entreprise canadienne The Metals Company a indiqué qu'elle allait solliciter une licence d'exploitation dès 2023, et débuter son activité dès 2024 - avec ou sans « code minier ». Ses difficultés financières, toutefois, ne sont pas sans rappeler celles de Deep Space Industries ou de Planetary Resources. * L'analogie entre les grands fonds marins et les corps célestes est donc bien valable : ces zones ne relèvent de la souveraineté d'aucun État, et leurs ressources minérales, à la fois précieuses et limitées, suscitent autant de convoitises que d'inquiétudes, justifiant une régulation internationale. Mais alors, si l'exploitation des nodules polymétalliques est à la fois complexe, coûteuse et dommageable à l'environnement, pourquoi ne pas envisager d'aller chercher ces métaux là où il n'y a ni biodiversité à détruire, ni atmosphère ou mer à polluer ? C'est bien entendu un calcul de rentabilité qui permettra de trancher entre les deux options, et rien n'est évident à long terme - si ce n'est que le coût réel de l'exploitation des grands fonds marins, en tenant compte des externalités liées aux dommages environnementaux, sera bien plus élevé que le coût assumé par les entreprises. Un tel écart ne se retrouvera pas pour l'exploitation spatiale. Par ailleurs, il existe entre les deux d'importantes synergies. Pour conclure, si l'exemple des grands fonds marins apporte un éclairage utile en vue de l'élaboration d'un cadre juridique adapté à l'exploitation des ressources spatiales, il ne doit pas conduire à en tirer les mêmes conclusions. Bien au contraire, le désastre environnemental qui pourrait résulter de l'exploitation des grands fonds marins constitue un argument puissant en faveur de l'exploitation des ressources spatiales. |

b) Un problème récent

La question de l'appropriation des ressources spatiales est pendant longtemps demeurée très théorique, alimentant les controverses doctrinales davantage que les échanges diplomatiques.

Avec l'imminence d'un retour sur la Lune, il en va tout autrement : comme le souligne la géographe Isabelle Sourbès-Verger, « l'installation d'une base lunaire, prévue pour après 2025, voire à plus longue échéance d'une base martienne, est de fait indissociable de la question de l'exploitation des ressources in situ, de même que celle de l'exploitation minière des astéroïdes99(*) ». Dès lors, la compétition prévisible entre quelques acteurs (États et entreprises privées) pour accéder en premier à des ressources à la fois vitales et limitées appelle à trancher rapidement la question du caractère appropriable de celles-ci, mais aussi à s'accorder sur un ensemble de règles et de normes permettant, concrètement, d'encadrer les futures activités d'extraction, d'utilisation et de commercialisation.

En 2022, le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS), principal forum multilatéral en matière d'élaboration du droit spatial, s'est donc officiellement saisi de la question, en constituant un « Groupe de travail sur les aspects juridiques des activités relatives aux ressources spatiales », chargé de recommander un ensemble de principes et de lignes directrices100(*). Ces recommandations pourraient ensuite, le cas échéant, être reprises par l'Assemblée générale des Nations Unies sous la forme d'une résolution, elle-même pouvant déboucher sur un nouveau traité international.

|

Le COPUOS et les autres institutions

internationales Le Comité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (CUPEEA, ou COPUOS en anglais) est un comité permanent (depuis 1959) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son secrétariat est assuré par le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA). Il compte une centaine de pays membres et se réunit chaque année en juin pour une session de dix jours. Il comprend deux sous-comités qui se réunissent en amont : le sous-comité scientifique et technique (SCST), et le sous-comité juridique (SCJ). C'est à ce dernier qu'est rattaché le groupe de travail sur les ressources spatiales. Le COPUOS est à l'origine des cinq grands traités du droit de l'espace, ainsi que d'autres textes majeurs (résolutions associées, lignes directrices en matière de débris spatiaux, de soutenabilité des activités spatiales, etc.). D'autres institutions internationales jouent également un rôle dans l'élaboration et de suivi de l'application du droit de l'espace, parmi lesquelles : - l'Assemblée générale des Nations Unies, via sa Première commission (désarmement et sécurité internationale). L'ONU compte 193 membres ; - la Conférence du désarmement : créée en 1979 et comptant 65 membres, c'est l'instance informelle des Nations Unies où se déroulent les négociations en matière de désarmement, y compris dans l'espace ; - l'Union internationale des télécommunications (UIT) : créée en 1865 et composée de 196 membres, l'UIT est aujourd'hui une institution spécialisée des Nations Unies, qui attribue notamment les fréquences et les orbites de satellites et élabore des réglementations techniques. |

Toutefois, les négociations multilatérales au sein du COPUOS ont peu de chances d'aboutir à court terme. De telles négociations sont lentes, et les premières recommandations ne sont pas attendues avant 2027 au mieux101(*), c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un consensus entre les pays membres. Or un tel consensus n'existe pas, notamment du fait de la forte opposition de la Russie à un cadre juridique dont elle estime qu'il serait dicté par la vision et les intérêts des États-Unis. Sur ce point précis, il est difficile de lui donner complètement tort.

2. Le SPACE Act et les accords Artemis : un cas d'école de l'unilatéralisme juridique américain

a) Le SPACE Act : projet économique et arme stratégique

L'exploitation des ressources spatiales devenant une perspective de plus en plus réaliste à relativement court terme, les États-Unis ont choisi de prendre l'initiative et d'avancer de façon unilatérale, sans attendre la fin -ni même le lancement - des négociations au niveau multilatéral.

Signé par Barack Obama le 25 novembre 2015, le SPACE Act102(*) prévoit ainsi qu'« un citoyen américain engagé dans l'exploitation commerciale d'une ressource astéroïdale ou d'une ressource spatiale a le droit de posséder, de transporter, d'utiliser et de vendre la ressource obtenue103(*) », ce qui revient à affirmer que les ressources spatiales sont susceptibles d'appropriation en vue d'une exploitation commerciale. Simultanément, le Congrès prend soin d'affirmer que cette loi « ne constitue pas, de la part des États-Unis, une déclaration de souveraineté, de juridiction exclusive ou d'appropriation nationale de quelque corps céleste que ce soit104(*) », et n'est donc pas contraire au principe de non-appropriation posé par le Traité de l'espace de 1967.

Contestée par une partie de la doctrine et par certains pays, cette interprétation se fonde, pour résumer, sur le raisonnement suivant : l'appropriation des ressources tirées des corps célestes n'étant pas interdite par le traité de 1967, et le traité sur la Lune de 1979, non ratifié, n'étant pas applicable, elle est par conséquent permise. Du reste, il n'est pas ici question d'une appropriation nationale, par un État, mais bien d'une autorisation accordée à un acteur privé - à l'instar de celle donnée aux exploitants de la « ressource spectre-orbite » en matière de télécommunications.

Sur le plan économique, ce texte manifeste la volonté des États-Unis de développer la dimension commerciale de l'exploration et des activités spatiales, en garantissant aux potentiels investisseurs un droit de propriété sur les ressources tirées des corps célestes, et sur les revenus correspondants. De même, ce sont d'abord des raisons économiques qui ont conduit certains pays comme le Luxembourg, le Japon ou les Émirats arabes unis à se doter d'une législation inspirée du SPACE Act (cf. infra). À l'époque, c'est principalement l'exploitation minière des astéroïdes qui était visée, le programme lunaire Constellation ayant été annulé cinq ans plus tôt par Barack Obama. Avec le programme Artemis, les perspectives sont à la fois plus importantes et plus immédiates - aussi le SPACE Act, qui bénéficie d'un soutien bipartisan, a-t-il été confirmé par Donald Trump par son executive order (décret présidentiel) du 6 avril 2020.

Mais le SPACE Act n'a pas qu'une dimension économique : sur le plan géopolitique, il s'analyse d'abord comme la manifestation de l'unilatéralisme juridique des États-Unis, ce précédent - quoique relevant du droit interne - ayant vocation à s'imposer de facto comme la norme internationale. Cette dimension politique est d'ailleurs bien plus assumée dans l'executive order du 6 avril 2020, qui vise à encourager « le soutien international à la récupération et à l'utilisation des ressources spatiales ».

En réalité, l'interprétation américaine s'impose aussi de jure dans une large mesure, puisqu'elle est reprise par les accords Artemis.

b) Les accords Artemis et les zones de sécurité

Les accords Artemis, ou Principes de coopération pour l'exploration et l'utilisation civiles à des fins pacifiques de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes, sont un accord international qui regroupe les pays participant au programme Artemis mené par les États-Unis, dans le but de ramener les humains sur la Lune - et plus généralement de préparer les futures missions d'exploration spatiale, y compris vers Mars, les comètes et les astéroïdes.

Ils prennent la forme d'une série d'accords bilatéraux entre les États-Unis et chaque pays partenaire, représentés par leurs agences spatiales respectives. Obligatoires pour participer au programme Artemis, ces accords ont été signés par huit pays le 13 octobre 2020, et vingt-quatre pays à ce jour (outre les États-Unis), dont la France (le 7 juin 2022), mais pas l'Allemagne. L'Espagne est le dernier pays à les avoir signés (le 8 juin 2023).

Les pays signataires des accords Artemis au 8 juin 2023. Source : NASA.

Ces accords, qui constituent un engagement politique plus qu'une obligation juridique, établissent une série de principes, de lignes directrices et de bonnes pratiques en vue du retour sur la Lune et, plus largement, du développement de nouvelles activités spatiales. Certains principes sont déjà prévus en droit international (utilisation pacifique, échange d'informations, assistance aux astronautes, immatriculation, prévention des débris, etc.), et d'autres sont nouveaux (ressources spatiales, zones de sécurité, préservation des sites historiques de l'exploration spatiale, etc.).

Le paragraphe 10, consacré aux ressources spatiales, reprend l'esprit du SPACE Act, tout en évitant de faire expressément référence aux notions d'« appropriation » ou de « possession ». L'exploitation à des fins commerciales est non seulement autorisée, mais aussi présentée comme compatible avec le Traité de l'espace de 1967 et les négociations à l'ONU, et plus généralement comme source de progrès pour l'humanité tout entière.

|

Les accords Artemis (extraits) Paragraphe 10 - Ressources spatiales 1. Les signataires notent que l'utilisation de ressources spatiales peut profiter à l'humanité en offrant un soutien essentiel pour la réalisation d'activités sûres et durables. 2. Les signataires rappellent que l'extraction et l'utilisation des ressources spatiales, y compris tout prélèvement sur ou sous la surface de la Lune, de Mars, de comètes ou d'astéroïdes, sont censées être effectués conformément au Traité sur l'espace extra-atmosphérique et en vue d'appuyer des activités spatiales sûres et durables. Les signataires affirment que l'extraction des ressources spatiales ne constitue pas en soi une appropriation nationale aux termes de l'article II du Traité sur l'espace extra-atmosphérique et que les contrats et autres instruments juridiques liés aux ressources spatiales sont censés concorder avec ce traité. (...) Paragraphe 11 - Prévention des interférences 7. Afin de mettre en oeuvre leurs obligations en vertu du Traité sur l'espace extra-atmosphérique, les signataires entendent aviser tout acteur concerné de leurs activités et s'engagent à se coordonner avec lui pour éviter les interférences nuisibles. La « zone de sécurité » est la zone dans laquelle ces mesures d'avis et de coordination seront mises en oeuvre pour éviter les interférences nuisibles. Une zone de sécurité devrait représenter une zone dans laquelle les opérations normales d'une activité pertinente ou un événement anormal pourraient raisonnablement causer des interférences nuisibles. (...) 11. Les signataires s'engagent à utiliser des zones de sécurité, qui sont censées changer, évoluer ou être abolies en fonction du statut de l'activité visée, de façon à encourager la recherche scientifique et la démonstration de technologies ainsi que l'extraction et l'utilisation sûres et efficaces des ressources spatiales en vue d'appuyer l'exploration spatiale durable et d'autres activités. (...) Source : traduction officielle par le Département d'État américain |

Si le paragraphe 10 traite de l'exploitation des ressources spatiales sous l'angle des opportunités économiques, tous les risques et toutes les tensions que le sujet implique sur le plan stratégique, voire sur le plan militaire, sont lisibles en creux dans le paragraphe 11.

C'est ce dernier, le plus contesté, qui introduit le concept de « zone de sécurité », ou « safety zone », dans lequel il est difficile de voir autre chose que les prémices d'une militarisation de l'espace, ou à tout le moins d'une occupation exclusive, si ce n'est d'une appropriation territoriale de facto - quoique le texte s'en défende en multipliant les références à la coopération et au multilatéralisme. Il s'agit en effet de permettre à un pays de définir unilatéralement les zones où il mène des opérations, et ceci afin de les protéger de toute « interférence nuisible » de la part d'un autre acteur, si besoin en prenant les « mesures d'avis et de coordination » qui s'imposent.

Tout ceci est bien sûr défini de manière très vague, mais il ne fait guère de doute qu'à court terme, ce concept a surtout vocation à s'appliquer au périmètre entourant les bases lunaires, la zone de « protection » définie par le premier pays arrivé - et comprenant son accès aux ressources - étant alors synonyme de zone d'exclusion pour les suivants, exception faite de ses alliés et partenaires autorisés.

Sur une zone aussi restreinte que le cratère de Shackleton, il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'il adviendrait alors de l'harmonie et de la concorde dont chacun se fait aujourd'hui le défenseur - d'autant que le principe d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques est en réalité bien fragile (cf. supra).

3. La politique du fait accompli

a) Les intérêts bien compris de la Chine

Le SPACE Act et plus encore les accords Artemis illustrent le retour de la realpolitik et des rapports de force dans le domaine spatial, le recul du multilatéralisme et l'affirmation d'une logique de blocs.

À cet égard, il n'est pas exagéré de comparer les accords Artemis à l'OTAN pendant la Guerre froide, la liste des pays signataires étant ce qui se rapproche le plus d'une liste des pays qui se considèrent comme « alliés des États-Unis », dans l'espace comme sur Terre. D'ailleurs, les notions de « zone de sécurité » et de « prévention des interférences nuisibles » ne sont pas sans rappeler l'esprit du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, qui a lui aussi une vocation défensive, et qui lui aussi affiche un objectif de concorde internationale105(*).

Il n'en a pas fallu davantage à Dmitri Rogozine, le directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, pour comparer les accords Artemis à l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, c'est-à-dire à une coalition mise en place par les Etats-Unis au mépris du droit international. Sur le sujet, la Russie est toutefois isolée : son opposition s'explique assez facilement par le contexte de la guerre en Ukraine, et serait sans doute moins bruyante si le pays pouvait encore espérer, lui aussi, exploiter les ressources in situ dans le cadre d'un programme d'exploration spatiale autonome.

À vrai dire, si les accords Artemis peuvent à certains égards rappeler le Traité de l'Atlantique Nord, ce n'est plus du côté de la Russie mais bien du côté de la Chine qu'il faudrait chercher le « nouveau Pacte de Varsovie ». On ne trouve pourtant rien de tel pour l'instant. L'accord de mars 2021 relatif à l'International Lunar Research Station (ILRS, cf. supra), qui s'en rapprocherait le plus, n'a pas l'ampleur des accords Artemis, et il contient d'ailleurs un volet relatif à l'exploitation des ressources in situ.

De fait, la Chine reste largement silencieuse sur le sujet et se garde bien de prendre formellement position dans les négociations. Cet attentisme s'explique aisément106(*) : l'évolution poussée par les États-Unis correspond in fine à ses intérêts, et il lui suffira d'en récolter les fruits « sur place » le moment venu, sans avoir eu à s'exposer. Du reste, la Chine a clairement dit son intention d'exploiter les ressources extra-atmosphériques, et son droit interne ne fait plus obstacle à ce que cela se fasse dans un cadre commercial107(*).

Enfin, la Chine a conscience que la légalité internationale importe finalement moins que le fait accompli : le cratère de Shackleton sera peut-être à la Lune ce que les îles Spratleys sont à l'Indopacifique - un rocher isolé transformé en base militaire, dont il vaut mieux ne plus s'approcher.

b) Les hésitations de la France : une perte de temps

Dans les faits, l'initiative américaine a globalement suscité peu de réactions au sein de la communauté internationale : peu de pays sont fondamentalement hostiles au principe même de l'exploitation commerciale, et beaucoup n'en ont de toute façon pas les moyens. Pour autant, à ce jour, les pays prêts à soutenir la mise en place d'un cadre juridique effectif sans attendre la fin des négociations multilatérales sont peu nombreux - même si l'on peut considérer que la signature des accords Artemis revient à cela108(*).

La position officielle de la France, en particulier, n'a pas évolué : elle appelle toujours à une solution multilatérale, c'est-à-dire à l'adoption d'un accord international sous l'égide de l'ONU et issu des négociations menées au COPUOS109(*). C'est également la position défendue par la mission d'information sur l'espace110(*) de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale dans son rapport de 2022 (recommandation n° 31) : « Utiliser le CUPEEA [le COPUOS] pour établir un régime juridique mondial sur l'exploitation des ressources spatiales111(*) ».

Il s'agit d'une position de principe - la préférence de la France pour le multilatéralisme - mais pas seulement. En effet, l'absence d'évolution de la position internationale officielle de la France s'explique aussi par les débats en cours au niveau national, entre administrations, qui s'ils n'ont pas (encore) abouti à un arbitrage politique, n'en ont pas moins lieu. Or il existe, au sein des administrations chargées de la politique spatiale, des sensibilités différentes112(*).

Il n'en demeure pas moins que la position officielle de la France apparaît de plus en plus problématique, pour trois raisons :

- d'abord, le multilatéralisme ne fonctionne pas dans ce cas précis. En continuant à appeler à un accord international qui est de toute évidence illusoire, la France fait au mieux preuve de naïveté ;

- ensuite, cette position est en partie hypocrite, dans la mesure où la France a rejoint les accords Artemis le 7 juin 2022 : elle a donc d'ores et déjà souscrit à l'interprétation américaine ;

- enfin, et surtout, cette position est totalement contre-productive, car l'exploitation des ressources spatiales va de toute façon avoir lieu : d'une part, elle est indispensable, aucune mission habitée n'étant viable sans recours à l'ISRU (ce que du reste personne ne conteste) ; d'autre part, elle sera de toute façon permise d'une manière ou d'une autre, l'initiative américaine suffisant à elle seule à fixer de facto la norme internationale.

Dans ces conditions, les hésitations de la France ne sont rien d'autre qu'une perte de temps, de surcroît à un moment où tout s'accélère. Ce n'est un service rendu ni à nos intérêts politiques, ni à notre compétitivité économique.

Pire encore : tout le temps passé à discuter du principe même de l'appropriation est autant de temps perdu pour en négocier les modalités, qui sont le véritable enjeu (attribution, redistribution, contrôles, etc.). Ici, tout reste à définir, et rien dans les accords Artemis n'exclut a priori la mise en place, par exemple, d'un organisme ayant une mission équivalente à celle de l'Autorité internationale des fonds marins. Pour le coup, l'Europe a ici une vision singulière à défendre (cf. Partie III), mais encore faudrait-il pour cela qu'elle se saisisse du sujet. Rien de tout cela n'arrivera si la France, avec les autres puissances spatiales européennes, ne prend pas ses responsabilités.

* 85 Aucun traité international ne définit la limite entre l'atmosphère et l'espace. En pratique, on retient généralement la « ligne de Kármán », située à 100 km au-dessus de la surface de la Terre, soit pour simplifier à l'altitude approximative à partir de laquelle la densité de l'air devient si faible que, pour conserver sa portance, un avion devrait voler à une vitesse qui correspond à la vitesse orbitale d'un satellite (qui ne dépend pas de la portance mais de la pesanteur et de la force centrifuge). Cette limite de 100 km est celle retenue par la Fédération aéronautique internationale (FAI), mais elle est contestée par les États-Unis (qui lui préfèrent celle de 80 km).

* 86 La doctrine ajoute parfois d'autres principes : principe de conformité au droit international, principe d'assistance mutuelle, principe de responsabilité internationale, principe de juridiction sur les objets spatiaux, principe de non-interférence, de non-dégradation et de non-contamination, etc.

* 87 Voir notamment les travaux de Philippe Achilleas, professeur de droit public à l'Université Paris-Saclay et directeur de l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications (IDEST).

* 88 Dépourvues de force obligatoire, celles-ci n'en constituent pas moins d'importantes références normatives. C'est par exemple la résolution XVIII du 13 décembre 1963 qui a posé les principes qui, plus tard, allaient inspirer le Traité de l'espace.

* 89 Pour un prix modique, le lecteur intéressé pourra ainsi devenir l'heureux propriétaire d'un terrain sur la Lune, sur Mars, sur Mercure ou sur Vénus (au choix !), en commandant directement son titre de propriété sur le site https://lunarembassy.com/. Dennis Hope, par ailleurs président du Galactic Government depuis 2004, délivre également des passeports extraterrestres.

* 90 Voir notamment à ce sujet : Isabelle Sourbès-Verger, « Conquérir du foncier dans l'espace », Constructif 2020/3 : https://www.cairn.info/revue-constructif-2020-3-page-52.htm#re3no3

* 91 Article 11, alinéa 1.

* 92 Article 11, alinéa 3. Le texte se poursuit ainsi : « L'installation à la surface ou sous la surface de la Lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d'ouvrages reliés à sa surface ou à son sous-sol, ne crée pas de droits de propriété sur la surface ou le sous-sol de la Lune ou sur une partie quelconque de celle-ci ». L'article 6 prévoit toutefois une exception pour le prélèvement d'échantillons, de minéraux et d'autres substances ainsi que leur utilisation « en quantités raisonnables » dans le cadre de recherches scientifiques.

* 93 Comme le montre le préambule de l'Accord : « Reconnaissant que la Lune (...) joue un rôle important dans l'exploration de l'espace, (...) Fermement résolus à favoriser dans des conditions d'égalité le développement continu de la coopération entre États aux fins de l'exploration et de l'utilisation de la Lune et des autres corps célestes, (...) Tenant compte des avantages qui peuvent être retirés de l'exploitation des ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes (...) ».

* 94 Article 11, alinéa 7. Il est précisé : « une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi qu'aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, à l'exploration de la Lune ».

* 95 Un mille marin ou nautique est égal à 1 852 mètres. Dans la Convention de Montego Bay, la côte correspond à la notion de « ligne de base ».

* 96 Longtemps ignorées, car méconnues et de toute façon peu ou pas accessibles, celles-ci correspondent au « matériel génétique » issu de plantes, animaux et autres organismes qui ont évolué dans des conditions extrêmes de température, de pression, d'absence de lumière, d'acidité, etc. Ce matériel génétique présente donc un intérêt majeur pour des secteurs comme la médecine, la pharmacie, la cosmétique ou encore la chimie. Or les ressources génétiques marines échappent à l'interdiction générale de « breveter le vivant », et leur exploitation risque donc de se faire au seul profit de quelques pays ou entreprises (l'entreprise BASF détient à elle seule 47 % des quelque 13 000 brevets déposés à ce titre). Voir à ce sujet : https://reporterre.net/BASF-le-geant-de-la-chimie-mondiale-s-approprie-la-biodiversite-des-oceans

* 97 Source : AIFM. Voir à ce sujet : https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/06/metaux-rares-ces-entreprises-lancees-dans-la-course-aux-abysses_6156802_3234.html

* 98 Comme le Traité sur la Lune, la Convention de Montego Bay exclut non seulement toute appropriation nationale (par un État), mais aussi par une personne privée : « Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources ; aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources » (paragraphe 1). En revanche, elle opère une distinction entre les « ressources » (dans le sol) et les « minéraux » (après leur extraction), qui peuvent quant à eux « être aliénés » dans les conditions prévues par le texte (c'est-à-dire via l'AIFM) (paragraphe 2).

* 99 Isabelle Sourbès-Verger, « Conquérir du foncier dans l'espace », Constructif 2020/3 : https://www.cairn.info/revue-constructif-2020-3-page-52.htm#re3no3

* 100 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V22/022/50/PDF/V2202250.pdf

* 101 C'est la date fixée par le « plan de travail quinquennal » du groupe de travail sur les ressources spatiales, qui doit auparavant recueillir les contributions des pays membres, étudier le cadre juridique existant, et surtout parvenir à un consensus.

* 102 Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act.

* 103 Paragraphe 51303. Traduction Sénat.

* 104 Traduction Sénat.

* 105 Il ne faut toutefois pas exagérer la comparaison : il n'y a dans les accords Artemis ni dimension militaire explicite, ni bien sûr solidarité entre alliés en cas d'attaque (article 5 du Traité de l'Atlantique), les « zones de sécurité » et les intérêts à protéger des « interférences nuisibles » ne s'entendant qu'au niveau de chaque pays individuel.

* 106 En revanche, sur le sujet plus ancien de la militarisation de l'espace, les positions de la Chine et de la Russie sont traditionnellement alignées, mais là encore, leur opposition tient moins de convictions pacifistes que d'une volonté de ne pas laisser les États-Unis prendre un avantage décisif.

* 107 Comme le souligne Isabelle Sourbès-Verger, la Chine a modifié en 2004 sa constitution afin de consacrer la protection de la propriété privée en tant que droit d'usage du terrain.

* 108 On peut également citer le cas de l'Arabie saoudite, qui s'est officiellement retirée en janvier 2023 du Traité sur la Lune de 1979, qu'elle avait ratifié en 2012.

* 109 Le Sénat de Belgique a aussi adopté une résolution en ce sens le 24 juin 2022.

* 110 Rapport d'information n° 4991 du 3 février 2022 présenté par Pierre Cabaré et Jean-Paul Lecoq en conclusion d'une mission d'information sur l'espace de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.