II. TROIS ÉLÉMENTS DE MÉTHODE POUR APPLIQUER CHACUN DE CES CONSEILS

Trois éléments de méthode ont été avancés et ils fonctionnent sur les trois conseils donnés par les élus locaux. Que ce soit en matière de sensibilisation et de formation, de construction d'une capacité d'action sur la connaissance, de passage progressif à l'action vers une ambition systémique : les élus estiment nécessaire de mettre en récits, coopérer et impliquer les citoyens.

A. METTRE EN RÉCITS

Une des dimensions du « comment » mener une politique de transition environnementale réside dans la capacité des collectifs, et en particulier des élus, à construire de nouveaux récits. Pour engager, maintenir et réussir cette politique, il faut forcément savoir la raconter.

Paroles d'élus

« Le récit doit être lucide, optimiste, car il y a toujours des choses à faire et courageux, car il doit s'inscrire dans une durée qui dépasse son mandat. »

« L'entrée par le désir est centrale, parce que le désir, c'est une énergie. Si vous êtes pris de désirs, de rêves, d'émotions, vous avez un élan, une impulsion. Tout mon travail, c'est d'agir sur les imaginaires, c'est d'essayer de mettre en mode désir la transformation, par exemple être la première ville de France intégralement solaire, c'est une étoile qui brille dans notre ciel. »

« Engager la transition se joue dans l'imaginaire : bâtir la capacité des acteurs de se mettre en mouvement »

1. Les fonctions de la mise en récits

Cette mise en récits semble remplir trois grandes fonctions.

a) Dépasser la complexité de la transition.

La complexité des enjeux, des règlementations, des projets, des politiques publiques, du chemin à construire est aggravée par les incertitudes relatives aux effets à venir des mutations de l'environnement et aux solutions à déployer. Face à cette complexité, le rôle de l'élu local est délicat : il doit donner du sens à l'action collective. Il doit mettre en récits un monde moins lisible, plus incertain, plus complexe, fait d'injonctions contradictoires. Par exemple, un PLUi est un document complexe qui demande des dizaines d'heures d'élaboration administrative. L'élu doit, en quelques mots, pouvoir exprimer la portée de ce document en matière de transition environnementale. La complexité du réel rend la mise en récits d'autant plus nécessaire.

Le PETR Causses et Cévennes expose, dans sa contribution écrite, cette mise en récits pour dépasser l'apparente contradiction qu'il y a entre développement économique et préservation de l'environnement. Le PETR cherche à « construire un récit partagé combinant le développement local et la préservation d'un environnement exceptionnel ». Il en donne un exemple avec la Charte Forestière de Territoire (CFT) 90(*) qui constitue un outil intéressant de coopération, de concertation, de partage des représentations et des enjeux pour aboutir à un plan d'action commun. La méthodologie repose sur la place d'un dialogue et d'une négociation poussée entre ces catégories d'acteurs (institutionnels, économiques, associatifs, etc.), afin d'aboutir à un équilibre et à une vision partagée.

b) Accompagner les changements

La transition implique de réinterroger le quotidien de tout un chacun. En Allemagne, le terme utilisé est « bifurcation » ou « tournant » et non pas « transition » qui exprime une forme de rupture. La mise en récits est essentielle pour accompagner cet appel à changer un certain nombre de comportements, d'usages et de pratiques.

La Communauté urbaine d'Arras évoque, dans sa contribution écrite, cette dimension de « mise en récits » et de « mise en émotions » qui permet de penser et d'accompagner le changement.

Le rapport « Paris à 50° C » de la mission d'information et d'évaluation transpartisane du Conseil de Paris a ainsi pour objet de formuler des recommandations pour adapter la ville aux évolutions en cours et à venir. Il fait le récit de la ville de demain, non pas d'une ville idéale, mais d'une ville habitable compte tenu des conditions physiques. C'est une mise en récit de la transformation du territoire en prenant en compte les bouleversements prévisibles du fait du changement climatique. Autrement dit, il s'agit de s'approprier les évènements climatiques plutôt que de les subir, raconter la ville de demain qui connaitra 50° C et inventer un « autre modèle urbain », indique le rapport.

L'Eurométropole de Strasbourg est accompagnée par le géographe Martin VANIER, pour écrire un nouveau récit : « dans ce nouveau récit, on ne parle plus de croissance et d'attractivité, mais de qualité de vie, de métropole du quart d'heure et de proximité, ce qu'il nous faut définir dans un esprit de coopération. »

Le Puy-de-Dôme a lancé un « master plan », intitulé « notre Puy-de-Dôme écologique », pour acter sa transition et sa démarche globale. Il a été coconstruit avec 200 agents, experts ou non. « Nous avons pris le parti d'un changement d'imaginaire avec l'emploi assumé d'un vocabulaire nouveau» résumait son président91(*).

c) Contrebalancer un discours catastrophiste ou fataliste

Enfin, la mise en récits répond à un besoin de paroles « rassurantes » face à des enjeux angoissants. De nombreux élus considèrent qu'il est de leur devoir de porter un récit de la « transition environnementale heureuse ». Face à des discours qui peuvent être alarmistes, catastrophistes ou tétaniser, il est essentiel de pouvoir proposer un discours positif, davantage susceptible de favoriser l'engagement.

Dans un document intitulé « facteur de réussite de la transition énergétique en Bourogne Franche-Comté », la région avance notamment cette capacité à « expliquer, raconter, célébrer » qu'elle illustre avec de nombreux exemples. Le document revient sur cette nécessité de « prendre en compte les réactions fondées sur la peur du changement ou la méconnaissance des projets et favoriser une communication par l'exemple, concrète et facilement transposable ».

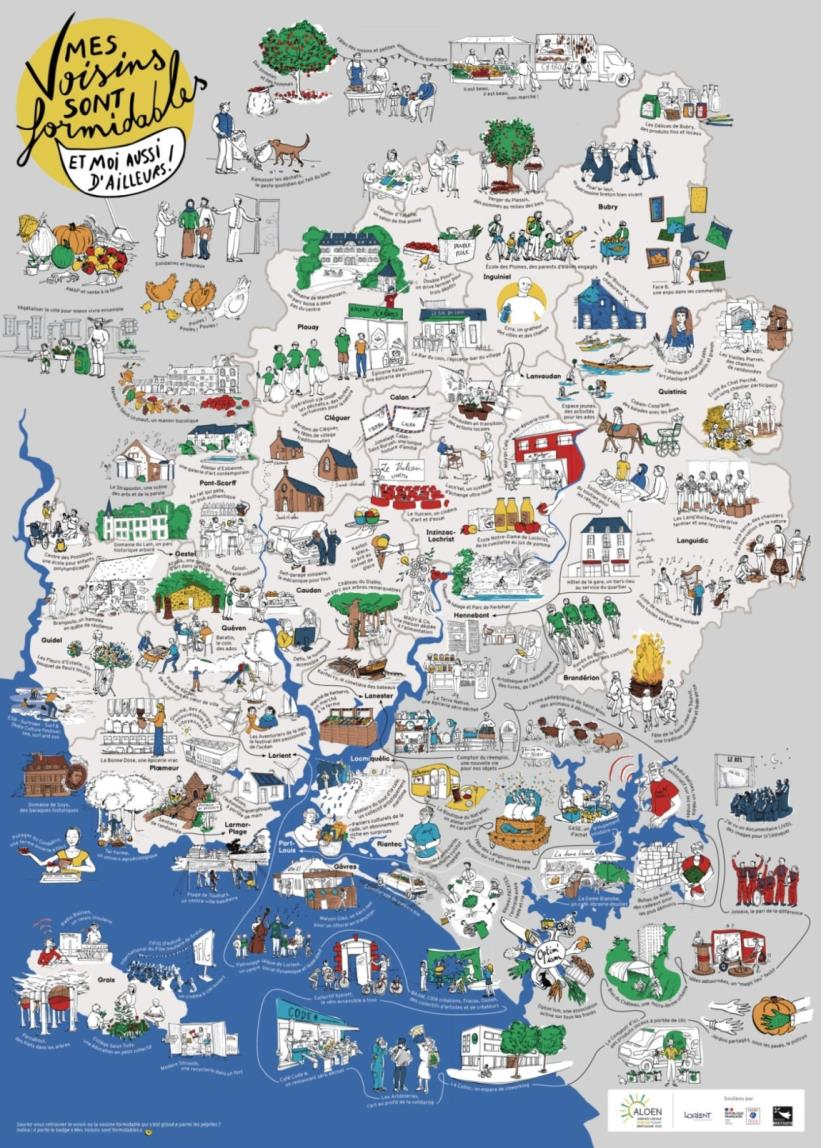

Lorient et Lorient Agglomération ont signalé, lors de leur audition, l'attention particulière portée à « l'écriture d'une histoire » des actions menées. Il a été par exemple mentionné l'opération « Mes Voisins Sont Formidables - et moi aussi » lancée sur les 25 communes de Lorient Agglomération et conduite par l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat de Bretagne Sud (ALOEN). L'objectif était de mettre en récits les initiatives associatives et citoyennes en lien avec les transitions. Elle se traduit par une carte graphique dont l'iconographie est, à elle seule, une mise en représentation et en récits du territoire.

Carte mes voisins sont formidables

Source : Lorient

2. La mise en récits, facteur de réussite de la transition

- Le récit permet une mise en synthèse collective de l'action et une capitalisation. À titre d'exemple, les élus du département de l'Eure ont insisté sur l'importance de prendre ce temps du bilan en début de mandat. Cette démarche a permis, d'une part, de partir de l'existant, de recenser les projets, les ressources en interne, les succès et, d'autre part, d'acculturer et de mobiliser les autres élus sectoriels en mettant en évidence ce que leur délégation avait déjà accompli. Enfin, cette valorisation des actions passées contribue à donner de la reconnaissance et à favoriser l'engagement futur.

- Le récit donne du sens. Une des références les plus connues est la parabole de « l'étoile et les cailloux blancs » du maire de Loos-en-Gohelle qui revendique cette « poétique du changement »92(*). « L'étoile » est l'horizon qui suscite le désir d'agir, en proposant un projet collectif susceptible de faire rêver les gens, auquel chacun peut contribuer et s'identifier. En complément, il est essentiel de baliser le chemin parcouru de « cailloux blancs » c'est-à-dire des réalisations concrètes, des petites victoires qui rendent visibles les résultats obtenus et indiquent la direction à suivre93(*). La métropole du Lyon scénarise le développement du compostage sur « le retour à la terre ». Une étude met en évidence que si tous les bio-déchets étaient captés par la métropole, il serait possible de fournir la totalité des aires agricoles sur un périmètre de 50 km. La métropole estime que ce récit a contribué aux résultats constatés d'amélioration de la collecte en volume et en qualité.

- Le recours au récit vient susciter des leviers de coopération et d'action qu'une simple approche rationnelle n'atteint pas. Elle permet de susciter de la fierté, de l'appartenance, de l'adhésion, de l'attachement et de la prise d'initiatives. Le PETR Causses et Cévennes explique, par exemple, que la mise en récits « favorise la projection vers un avenir souhaitable et donc les conditions de sa faisabilité. La transition se joue à l'échelle d'un territoire vécu, induisant des représentations sociales et historiques fortes, des imaginaires communs (....). L'intégration de ces enjeux sociaux et humains nous semble nécessaire dans le déploiement d'actions et de stratégies transversales. »

- Le récit crée de l'engagement. Pierre Rosanvallon, dans son ouvrage Le Parlement des invisibles94(*), invente le concept de « démocratie narrative » en soulignant que le récit renforce la démocratie, car il apporte une forme d'engagement social et citoyen, individuel et collectif. À titre d'exemple, à Loos-en-Gohelle, le processus débute par la culture et le patrimoine, au moment de la fermeture des mines. Malgré une forme de désespérance et de deuil, la mise en récits de cette action sectorielle a contribué à « changer le regard des Loossois sur eux-mêmes » et a « planté les germes de la résilience locale et de la transition en soutenant un rebond et en faisant émerger une nouvelle trajectoire de développement »95(*).

- La mise en récits permet de tester les résistances et l'acceptabilité des projets. « Les États comme les collectivités territoriales doivent veiller à l'acceptabilité, à la bonne compréhension et à l'accompagnement des mesures mises en place. C'est important de le dire, car braquer des franges entières de la population par une vision déconnectée de la vraie vie des gens, peut aboutir à plus de mal que de bien, le récent mouvement des gilets jaunes, né en réaction à l'augmentation des taxes sur le gasoil, ne nous le rappelant que trop bien » résume la contribution écrite du département du Calvados.

- La mise en récits se fait au pluriel. Elle est aussi une modalité d'appropriation collective de ces politiques de transition, d'évaluation et de réorientation de l'action publique. « Il n'y a pas un récit, mais bien un ensemble de récits qui concourent à écrire l'histoire du territoire (...) La mise en récits n'est pas un outil de propagande au service des politiques municipales. Elle permet, au contraire, d'accueillir les récits alternatifs, parfois critiques ou contradictoires du discours institutionnel, qui ont toute légitimité à être exprimés ». Le récit « Loos ville pilote du développement durable » est un récit dominant du point de vue des Loossois qui, dans leur quotidien, peuvent pourtant avoir une appréciation différente de la réalité. Ils font souvent référence à ce récit pour pointer des manquements écologiques évidents dans leur quartier et leurs récits alternatifs sont d'autant mieux accueillis qu'ils offrent l'opportunité d'améliorer la situation et, en définitive, de renforcer le récit d'une ville en transition que la mairie souhaite écrire »96(*). La mise en récits est donc aussi un moyen d'accueillir plusieurs récits, plusieurs revendications, y compris des points de vue divergents. « S'ils critiquent, qu'ils fassent ! Intégrer les oppositions dans le projet nécessite d'accepter de confier des responsabilités et des moyens à des opposants. Et cela suppose aussi assurance et confiance en soi... Une façon de les responsabiliser et de les engager avec vous et non plus contre vous » 97(*). C'est dans ces contradictions et cette résistance que s'améliore le récit et que se réduit l'écart entre le récit et la réalité. « Il faut que ce soit de la polyphonie et pas du storytelling » résume Daniel Florentin.

- Le récit vient retisser l'histoire longue du territoire. Repartir de sa culture, de son identité, permet de se projeter plus efficacement vers l'avenir. Cette démarche renforce le sentiment de reprendre son destin en main et de dépasser le fatalisme ou le pessimisme.

- Enfin, le récit est un facteur de reconnaissance et de valorisation. Le département de la Gironde a édité un guide pratique pour les communes et les groupements qui donnent à voir des projets portés par les collectivités de son territoire. Ainsi, ce document présente les projets de plusieurs communes ou intercommunalités positivement et met en exergue les bénéfices collectifs à travers deux questions : « en quoi ce projet est résilient et en quoi ce projet concerne la Gironde ? »

Boite à outils pratique : les ressources pour la mise en récits (annexe 10)

Plusieurs ressources sont disponibles : les kits de mise en récits du Centre Ressource du Développement Durable (CRDD), les outils ludiques de l'Institut des Futurs souhaitables, les 16 scénarios de rupture de la revue Futuribles, l'étude « repenser les villes dans la société post-carbone » publiée en 2015 du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), le Plan de transformation de l'économie française présenté par le Shift Project, etc.

* 90 Ce dispositif, de nature non contractuelle, a été instauré par la loi d'orientation forestière de juillet 2001 (art. L.12 du code forestier). Il consiste à analyser la place de la forêt et de la filière forêt - bois au sein d'un territoire afin de bâtir un projet partagé, faisant de la forêt et du bois des leviers de développement local.

* 91 https://www.lagazettedescommunes.com/827957/transition-ecologique-limplication-par-la-coconstruction/

* 92 Édouard Glissant.

* 93 L'implication des citoyens, op.cit. p. 11.

* 94 Pierre ROSANVALLON, le Parlement des invisibles, 2014, édition du Seuil.

* 95 L'implication des citoyens, op.cit. p44.

* 96 Voir notamment : https://www.fabriquedestransitions.net/bdf_initiative-20_fr.html

* 97 Ibidem.