- AVANT-PROPOS

- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS

SPÉCIAUX

- LES PRINCIPALES OBSERVATIONS

DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

- I. UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU DE LA FIBRE

MAIS EN VOIE D'ESSOUFFLEMENT, ALORS QUE LA FERMETURE DU RÉSEAU CUIVRE SE

PROFILE

- A. UN TAUX DE DÉPLOIEMENT IMPORTANT QUI

MASQUE TOUTEFOIS DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES ET DES

DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENTS POUR CERTAINS LOCAUX

- 1. La mise en oeuvre du plan France très

haut débit repose sur un découpage zonal complexe

- 2. Un déploiement rapide qui place la France

au premier rang des pays européens en matière de couverture

très haut débit fixe

- 3. Une couverture territoriale

hétérogène et un déploiement qui tend à

s'essouffler

- 4. Les difficultés spécifiques

liées aux raccordements dits « complexes »

- 1. La mise en oeuvre du plan France très

haut débit repose sur un découpage zonal complexe

- B. LE CHANTIER DE LA SORTIE DU RÉSEAU

CUIVRE : UN TOURNANT À NE PAS MANQUER POUR RÉUSSIR LA

TRANSITION VERS LA FIBRE

- A. UN TAUX DE DÉPLOIEMENT IMPORTANT QUI

MASQUE TOUTEFOIS DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES ET DES

DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENTS POUR CERTAINS LOCAUX

- II. LES FRAGILITÉS DU MODÈLE

ÉCONOMIQUE DES RÉSEAUX D'INITIATIVE PUBLIQUE NÉCESSITENT

UNE RÉACTION RAPIDE DU RÉGULATEUR ET UN SOUTIEN BUDGÉTAIRE

DE L'ÉTAT RÉAFFIRMÉ

- III. LA QUALITÉ ET LA RÉSILIENCE DES

RÉSEAUX DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ATTENTION RENFORCÉE À

MESURE QUE LA GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE SE RAPPROCHE

- A. LE RECOURS AU MODE STOC POUR LE RACCORDEMENT

FINAL A PERMIS UN TAUX DE PÉNÉTRATION PLUS RAPIDE DE LA FIBRE

MAIS PRÉSENTE PLUSIEURS FACTEURS DE FRAGILISATION DE LA QUALITÉ

DES RÉSEAUX

- 1. Le mode STOC a permis une

pénétration rapide de la fibre jusqu'à

l'abonné

- 2. Les lacunes du mode STOC font apparaitre des

fragilités quant à la qualité des réseaux qui

plaident pour de nouvelles mesures contraignantes à l'égard des

opérateurs

- 3. Vers une remise en cause du mode STOC, à

mesure de l'amélioration du taux de pénétration de la

fibre ?

- 1. Le mode STOC a permis une

pénétration rapide de la fibre jusqu'à

l'abonné

- B. LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE DES

RÉSEAUX DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE RÉFLEXION PLUS

ABOUTIE

- A. LE RECOURS AU MODE STOC POUR LE RACCORDEMENT

FINAL A PERMIS UN TAUX DE PÉNÉTRATION PLUS RAPIDE DE LA FIBRE

MAIS PRÉSENTE PLUSIEURS FACTEURS DE FRAGILISATION DE LA QUALITÉ

DES RÉSEAUX

- I. UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU DE LA FIBRE

MAIS EN VOIE D'ESSOUFFLEMENT, ALORS QUE LA FERMETURE DU RÉSEAU CUIVRE SE

PROFILE

- TRAVAUX DE LA COMMISSION :

AUDITION POUR SUITE À DONNER

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES

DÉPLACEMENTS

- ANNEXE :

COMMUNICATION DE LA COUR DES COMPTES À LA COMMISSION DES FINANCES

N° 510

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 avril 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les soutiens publics en faveur de la fibre optique,

Par M. Thierry COZIC et Mme Frédérique ESPAGNAC,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La commission des finances du Sénat a demandé à la Cour des comptes, par courrier daté du 16 janvier 2024, la réalisation d'une enquête sur le déploiement de la fibre optique sur le territoire, au titre du 2° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf).

L'objectif d'une couverture totale du territoire par la fibre à l'horizon 2025 est porté par le Plan France très haut débit. La mise en oeuvre de ce projet, présentée par la Cour des comptes comme un succès, a favorisé le déploiement de la fibre dans plus de 90 % du territoire. Ce chiffre reluisant masque toutefois de très fortes disparités territoriales, ainsi qu'un relatif ralentissement de la dynamique de déploiement dans les poches de basse densité situées dans les zones dites « très denses ». Afin de réussir la généralisation du déploiement de la fibre, la Cour des comptes souligne la nécessité d'une remobilisation de l'ensemble des acteurs du plan notamment par la définition de nouveaux engagements contraignants avec les opérateurs d'infrastructures dans les zones très denses.

La Cour s'est également intéressée au financement des « réseaux d'initiative publique » (RIP), qui sont les projets de déploiement de la fibre co-financés par les collectivités locales dans les zones moins denses, où l'investissement est par essence moins rentable pour les opérateurs privés. Après avoir rappelé le haut niveau de soutien financier dont ont bénéficié les RIP de la part des pouvoirs publics, la Cour met en évidence les faiblesses de leur modèle économique, qui fragilisent leur pérennité. En effet, les lignes directrices tarifaires établies par l'Arcep en 2015, sur lesquelles sont basées les plans d'affaires des RIP, sont aujourd'hui inadaptées à la réalité des coûts qu'ils doivent supporter. Il en résulte un déséquilibre structurel du modèle de financement de certains RIP, qui plaide pour une actualisation dès 2025 des lignes directrices tarifaires de l'Arcep.

Enfin, les travaux de la Cour insiste sur les risques pesant sur la qualité et la résilience des réseaux de fibre optique. Le modèle de sous-traitance à l'opérateur commercial des raccordements finals jusqu'aux abonnés - le mode STOC - a certes permis une pénétration rapide de la fibre dans les foyers, mais il présente plusieurs dysfonctionnements qui entrainent des malfaçons sur les réseaux, des câbles emmêlés, des débranchements injustifiés et des coupures internet répétées pour les usagers.

Pour donner suite à la remise de cette enquête, la commission des finances a organisé, le 2 avril 2025, une audition réunissant Mme Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes, Mme Laure de la Raudière, présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), M. Antoine Jourdan, sous-directeur des communications électroniques et des postes à la direction générale des entreprises (DGE) et M. Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Les rapporteurs spéciaux rejoignent les préoccupations de la Cour des comptes, et reprennent les recommandations qu'elle formule. Ils présentent par ailleurs les recommandations suivantes :

Recommandation n° 1 : Sanctuariser les crédits budgétaires dédiés au financement du réseau d'initiative publique de Mayotte, conformément à la volonté exprimée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Recommandation n° 2 : Définir un calendrier et une méthodologie clairs pour les travaux d'objectivation des coûts observés dans les réseaux d'initiative publique menés par l'Arcep, afin de favoriser la remontée d'informations fiables par les opérateurs d'infrastructures (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Recommandation n° 3 : Renforcer les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet, en instaurant une suspension du paiement de l'abonnement, une indemnisation du consommateur et un droit de résiliation sans frais de l'abonnement (Législateur)

Recommandation n° 4 : Encourager et accompagner les collectivités locales dans leurs initiatives d'expérimentations de pratiques alternatives au mode STOC (sous-traitance à l'opérateur commercial) pour les raccordements finals à la fibre (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation)

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS

DES RAPPORTEURS

SPÉCIAUX

I. UN DÉPLOIEMENT ÉTENDU DE LA FIBRE MAIS EN VOIE D'ESSOUFFLEMENT, ALORS QUE LA FERMETURE DU RÉSEAU CUIVRE SE PROFILE

A. UN TAUX DE DÉPLOIEMENT IMPORTANT QUI MASQUE TOUTEFOIS DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES ET DES DIFFICULTÉS DE RACCORDEMENTS POUR CERTAINS LOCAUX

1. La mise en oeuvre du plan France très haut débit repose sur un découpage zonal complexe

Le plan « France très haut débit » (PFTHD), annoncé en 2013, porte l'objectif d'une couverture totale du territoire par la fibre optique à l'horizon 2025. Il s'appuie sur l'articulation entre initiatives privées et publiques au sein de catégories de zones dont le découpage est relativement complexe :

- les zones très denses relèvent de l'initiative privée. Aucun engagement contraignant ne s'impose aux opérateurs dans ces zones, les pouvoirs publics ayant anticipé que la libre concurrence devait permettre d'y garantir le déploiement de la fibre. Elles comptent 106 communes et représentent près de 6,5 millions de locaux.

- les zones dites « moins denses » (ZMD) sont les zones dans lesquelles l'initiative privée n'est pas réputée rentable pour les opérateurs privés. Ces derniers peuvent néanmoins y mener également des projets sans financement public, et prennent dans ce cadre des engagements contraignants. Définies « en creux » par rapport aux zones très denses, elles représentent environ 30,7 millions de locaux.

La ZMD se décompose donc elle-même en une ZMD d'initiative privée et une ZMD d'initiative publique :

- dans la ZMD d'initiative privée, le déploiement de la fibre optique est effectué aux frais des opérateurs sur la base d'engagements pris avec l'État. Il s'agit des zones d'appel à manifestation d'intentions d'investissement (AMII) ;

- dans la ZMD d'initiative publique, les collectivités doivent s'associer dans leur projet de déploiement à l'échelle au moins départementale pour bénéficier d'un soutien de l'État, dans le cadre de réseaux d'initiative publique (RIP). Il existe par ailleurs des zones pour lesquelles le Gouvernement a autorisé, à compter de 2018, les collectivités territoriales à accélérer les déploiements de la fibre optique via des appels à manifestation d'engagement local (AMEL) afin que des opérateurs privés déploient, sur leurs fonds propres, la fibre optique, dans le cadre d'engagements qui leur sont opposables, sur le modèle des engagements en zones AMII. Sans la création des zones AMEL, les déploiements en question auraient dû être à la charge des collectivités, via la création d'un RIP.

2. Un déploiement rapide qui place la France au premier rang des pays européens en matière de couverture très haut débit fixe

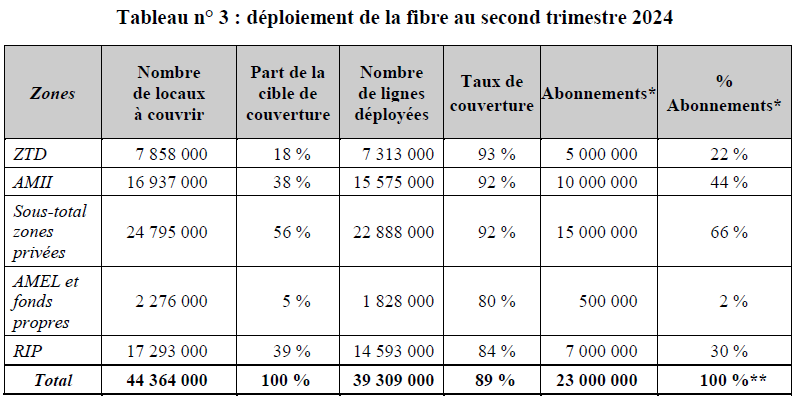

Le taux de couverture du territoire par la fibre optique s'élève en 2024 à près de 90 %, ce qui conduit la Cour des comptes à présenter le PFHDT comme un succès. Les rapporteurs se félicitent de cette large couverture, qui place aujourd'hui la France comme le premier pays européen en termes de taux de couverture, alors qu'un juin 2015, elle se positionnait au 26ème rang avec seulement 45 % des foyers couverts en très haut débit fixe.

Par ailleurs le nombre d'abonnements à la fibre optique s'établit désormais à 23,7 millions, alors que les juridictions financières relevaient, dans un premier bilan du PFTHD réalisé en janvier 2017, que les bénéficiaires finaux, qui s'élevaient à l'époque à 4,8 millions, restaient très peu nombreux1(*).

Déploiement de la fibre au second trimestre 2024

* abonnements souscrits à fin juin 2024

** total arrondi

Source : Cour des comptes d'après les données de l'ARCEP

3. Une couverture territoriale hétérogène et un déploiement qui tend à s'essouffler

Le haut niveau de couverture masque toutefois de fortes disparités en fonction des territoires. En zone dense, le déploiement atteint, à la fin du premier semestre 2024, un niveau de 93 %, légèrement supérieur à celui de la zone AMII, qui s'élève à 92 %. Le taux de déploiement en zone d'initiative privé dépasse donc substantiellement celui des zones AMEL qui s'élève à 80 %, et celui des RIP, qui atteint 84 %.

En outre, la forte dynamique initiale du déploiement de la fibre tend à s'essouffler, en particulier dans les zones les plus denses, pourtant les plus rentables pour les opérateurs privés. La Cour des comptes met en évidence l'existence de poches de basse densité dans ces zones, faute d'engagements contraignants opposables aux opérateurs d'infrastructures chargés de réaliser les déploiements. D'après la Cour, « la présence forte d'immeubles de petite taille, interdisant l'implantation des points de mutualisation à l'intérieur des bâtiments, ou le caractère plus diffus de l'habitat », conduirait à ce que « l'opérateur d'infrastructures dépriorise le déploiement, en l'absence d'engagement sanctionné par l'Arcep ». Cette situation entraîne des délais de déploiement plus importants et difficilement compréhensibles par la population de ces territoires.

Dans ce contexte, il apparait nécessaire que les pouvoirs publics disposent des leviers contraignants pour inciter les opérateurs à relancer la dynamique de déploiement dans les zones denses. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à la recommandation de la Cour des comptes, selon laquelle « une nouvelle concertation ouverte par l'État avec les opérateurs concernés » doit être prévue dans le but de « renforcer leurs obligations sur ces territoires bien délimités, en associant les représentants des collectivités territoriales. » À défaut, « une modification du cadre législatif permettant à l'Arcep d'imposer des obligations dans ces zones pourrait s'avérer nécessaire ».

En tout état de cause que l'Arcep devrait se saisir de ses prérogatives pour faire respecter pleinement les engagements contraignants des opérateurs, quelles que soient les zones concernées. Il ressort en effet des auditions des rapporteurs spéciaux que l'Arcep ferait preuve d'une certaine réticence à mobiliser pleinement son pouvoir de sanction à l'égard des opérateurs. Celui-ci n'a en effet été mobilisé qu'à deux reprises en zone AMII en 2024, à l'égard d'Orange et d'XpFibre, qui ont reçu de la part de l'Arcep une injonction de respecter leurs obligations de complétude des déploiements de fibre optique d'ici au 31 décembre 2025. En zone AMEL, deux procédures de mise en demeure sont à l'instruction pour la Nièvre et la Savoie.

4. Les difficultés spécifiques liées aux raccordements dits « complexes »

L'existence de raccordements dits « complexes » est également, dans toutes les zones, un facteur de ralentissement du déploiement. L'effectivité de l'accès à la fibre se heurte parfois à des lacunes des infrastructures rendant difficile voire impossible le raccordement à la fibre de certains usagers. D'après la Cour des comptes, ces raccordements complexes ont pour principaux points communs l'absence de traitement aisé et industrialisable, en raison d'anomalie sur le génie civil, les difficultés à coordonner des travaux entre le domaine public et le domaine privé, ou le refus de tiers privés ou publics.

Les raccordements complexes sont par essence particulièrement couteux puisqu'ils nécessitent souvent des travaux de génie civil importants, que les opérateurs sont peu enclins à réaliser. La Cour des comptes considère qu'une « estimation du nombre et du coût total de ces raccordements est délicate en l'absence de recensement systématique par les opérateurs commerciaux ». Toutefois, le Conseil général de l'économie a estimé le coût des raccordements complexes en domaine privé entre 758 à 991 millions d'euros. En ce qui concerne le domaine public, la Banque des territoires évalue le coût de ces raccordements entre 600 millions et 2 milliards d'euros.

Une enveloppe de 16,1 millions d'euros - modeste au regard des montants évoqués supra - a été votée dans la loi de finances initiale pour 2025 sur le programme 343 « Plan France très haut débit » afin de financer un dispositif expérimental de soutien budgétaire aux travaux de génie civil relatifs aux raccordements complexes dans le domaine privé. D'après les informations transmises par la direction générale des entreprises (DGE) aux rapporteurs spéciaux, les travaux de définition des paramètres de cette expérimentation seraient actuellement en cours et devraient aboutir avant la fin de l'année 2025. Il est essentiel que cette expérimentation puisse se concrétiser dès cette année, afin que l'opportunité d'une généralisation d'un tel dispositif soit rapidement étudiée.

S'agissant de la zone d'initiative publique, une enveloppe de 150 millions d'euros a été inscrite en 2021 sur la mission « Plan de relance », afin de financer des raccordements finals nécessitant des travaux de génie civil pour garantir des possibilités de raccordement des locaux sur le domaine public. Ces crédits sont mobilisés dans le cadre d'un appel à projet « Création d'infrastructures de génie civil nécessaires aux raccordements finals », pilotés par l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Ce dispositif propose un soutien financier à hauteur de 12,5 % des coûts d'étude et de travaux portées par les collectivités. L'engagement de ces crédits a été réalisé en deux temps, à hauteur de 88,7 millions d'euros en 2022 et de 61,3 millions d'euros en 2023. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à cette initiative, mais s'étonnent du très faible niveau de consommation des crédits près de quatre ans après la création de dispositif. En effet seuls neufs dossiers ont été instruits par l'ANCT à ce stade, pour un montant total de 18,6 millions d'euros effectivement consommés. Lors de la présentation du rapport de la Cour devant la commission des finances le 2 avril 2025, le directeur général de l'ANCT a indiqué que ce faible taux de consommation s'explique surtout par le fait qu'« il s'agit de dossiers délicats, puisque l'opérateur et les collectivités doivent négocier pour obtenir une participation du privé à ces raccordements, ce qui rallonge les délais ». L'ANCT a toutefois constaté qu'un certain nombre de territoires potentiellement concernés ne l'avait pas encore saisie pour bénéficier de cette enveloppe. Les rapporteurs spéciaux invitent donc l'ANCT à sensibiliser de nouveaux les collectivités concernées, afin de s'assurer qu'elles aient pleinement connaissance de l'existence de ce dispositif. En tout état de cause, et comme le souligne la Cour des comptes, une nouvelle impulsion de l'ensemble des acteurs du PFTHD sera nécessaire pour traiter la question des raccordements complexes dans les domaine public et privé et mieux communiquer sur les dispositifs d'aides existants.

En résumé, s'il convient de se féliciter du volontarisme affiché par les pouvoirs publics pour le déploiement rapide de la fibre sur le territoire, les rapporteurs spéciaux estiment qu'il est bien trop tôt pour donner un satisfécit au PFTHD. Il n'est en effet pas acceptable, dans un contexte de numérisation croissante des services publics, que des pans entiers de la population soient privées d'accès à la fibre, faute d'engagement de déploiement contraignant à l'égard des opérateurs ou de possibilité de raccordement effectif à la fibre, alors même que l'État s'est engagé à un déploiement de la fibre sur 100 % du territoire à l'horizon fin 2025.

Les rapporteurs spéciaux relèvent par ailleurs que le recours à la technologie satellite est souvent avancé comme un moyen d'attendre la mise en service de la fibre ou de fournir un accès effectif au très haut débit, faute de possibilité de raccordement. Cette technologie alternative ne peut toutefois constituer qu'une solution transitoire. Elle ne présente en effet pas les mêmes garanties que la fibre en matière de qualité du débit, et pose un vrai problème de souveraineté, ce marché étant aujourd'hui dominé par des entreprises étrangères telles que Starlink.

B. LE CHANTIER DE LA SORTIE DU RÉSEAU CUIVRE : UN TOURNANT À NE PAS MANQUER POUR RÉUSSIR LA TRANSITION VERS LA FIBRE

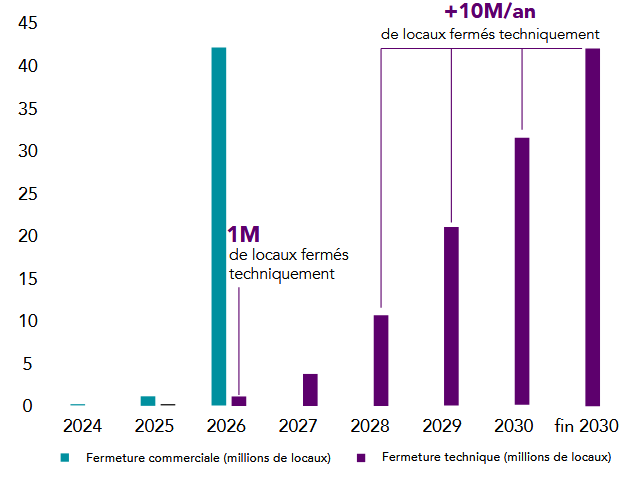

Le déploiement de la fibre sur le territoire implique, en parallèle, la fermeture du réseau cuivre par Orange, opérateur historique de ce réseau. Orange a en effet prévu un plan visant à permettre la migration progressive vers les réseaux de fibre afin qu'à l'horizon 2030, plus aucun utilisateur n'ait accès à internet depuis le réseau cuivre. La fermeture de ce réseau suit un processus structuré en une première étape de fermeture commerciale à partir de laquelle Orange ne commercialise plus de nouveaux accès à sa boucle locale cuivre, et une seconde étape de fermeture technique qui correspond à l'interruption définitive des produits et services existants sur le réseau.

Orange a donc présenté à l'Arcep un plan de fermeture du réseau cuivre en février 2022, qui prévoit :

- une phase dite de « transition » jusqu'à début 2026, avec des expérimentations sur des territoires circonscrits, au sein de trois lots de communes. Ces expérimentations doivent permettre de tester et faire évoluer les modalités opérationnelles des processus de fermeture ;

- une phase d'industrialisation de la fermeture du réseau cuivre concernant l'ensemble du pays, jusqu'en 2030.

Le plan d'Orange repose sur une montée en puissance progressive du nombre de locaux techniquement fermés, avec en ligne de mire un objectif de 10,5 millions de fermetures de locaux chaque année en 2029 et 2030.

Calendrier de fermeture du réseau cuivre par Orange

(en millions de locaux fermés)

Source : Infranum

L'évaluation de ces expérimentations par la Cour des comptes témoigne de résultats globalement positifs. Toutefois, elle met en évidence plusieurs difficultés dans le processus de fermeture du réseau cuivre.

Tout d'abord, elle fait état de décalages calendaires dans la fermeture de certains locaux. Alors que la fermeture commerciale dans les trois premiers lots doit théoriquement s'achever le 31 janvier 2026, des reports ont été annoncés par Orange concernant 245 communes.

Par ailleurs, elle considère que les expérimentations « ont révélé la nécessité d'une clarification des parties prenantes auprès des particuliers, des professionnels mais également auprès d'élus locaux », Orange étant encore parfois perçu « comme unique responsable du déploiement de la fibre optique, aussi bien en termes d'infrastructures qu'en termes d'abonnement commercial. »

La Cour déplore également une communication sur la fermeture prochaine du réseau cuivre très limitée à l'échelle nationale. Ce constat est partagé par les rapporteurs spéciaux, qui ont été alertés par plusieurs auditionnés sur le manque criant d'information de l'État sur cette question. Or, le travail de pédagogie à réaliser auprès des citoyens sur les enjeux de la fermeture ne peut uniquement reposer sur les élus de terrains, qui sont, dans le même temps, en première ligne pour justifier les éventuels retards de déploiement de la fibre auprès des usagers. Les rapporteurs spéciaux rejoignent donc la recommandation de la Cour invitant l'État à relayer plus activement la communication de l'opérateur Orange sur le calendrier de fermeture du réseau cuivre.

II. LES FRAGILITÉS DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DES RÉSEAUX D'INITIATIVE PUBLIQUE NÉCESSITENT UNE RÉACTION RAPIDE DU RÉGULATEUR ET UN SOUTIEN BUDGÉTAIRE DE L'ÉTAT RÉAFFIRMÉ

A. L'ÉTAT DOIT MAINTENIR SON ENGAGEMENT FINANCIER EN FAVEUR DU PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT MALGRÉ LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT

1. Un soutien public important entre 2010 et 2024 qui a eu un effet levier indéniable sur le déploiement des RIP

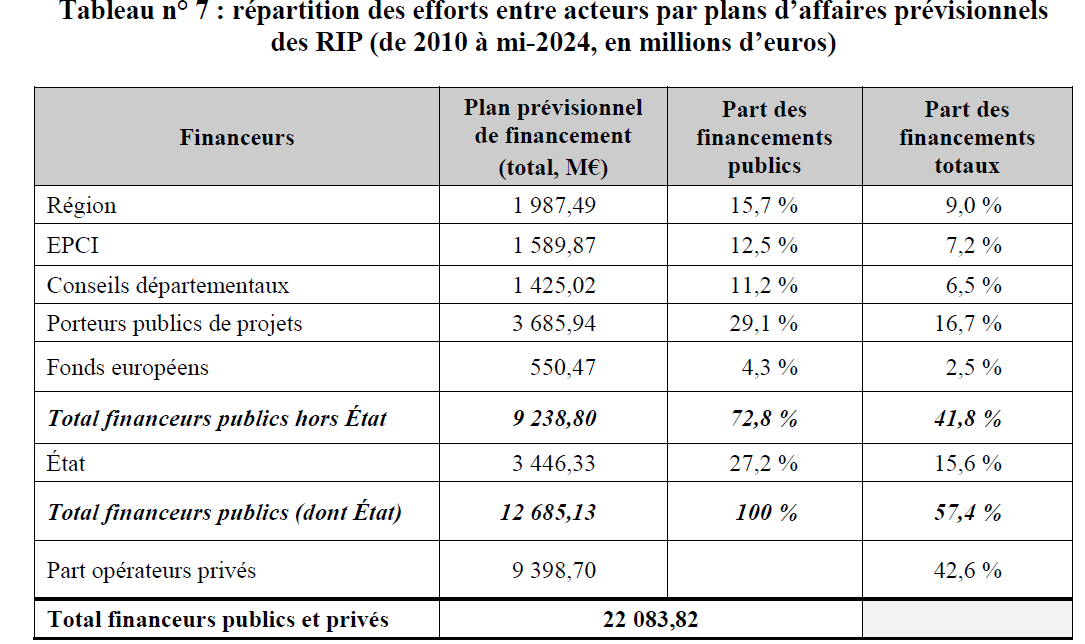

L'effort financier global consenti pour la construction des réseaux de fibre optique s'établit à plus de 22 milliards d'euros pour les seuls réseaux d'initiative publique (RIP). Ils ont bénéficié d'un soutien public important, principalement par les collectivités locales, à hauteur de 8,7 milliards d'euros, mais aussi par l'État, à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Ces financements publics ont eu un véritable effet levier sur l'investissement privé, puisque les opérateurs déclarent avoir consacré plus de 13 milliards d'euros au déploiement des RIP.

Répartition des efforts entre acteurs par

plan d'affaires prévisionnels

de 2010 à

mi-2024

(en millions d'euros et %)

Source : Cour des comptes

2. Les coupes budgétaires successives depuis 2024 soulèvent des interrogations sur l'engagement financier de l'État en faveur des RIP dans la durée

Les rapporteurs spéciaux se félicitent de l'ampleur des financements engagés, qui traduit le volontarisme des pouvoirs publics en faveur du Plan France très haut débit. Toutefois, les coupes budgétaires successivement réalisées depuis plus d'un an sur le programme 343 « Plan France Très Haut débit » soulèvent des interrogations sur les perspectives de soutien financier de l'État à ce projet, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint.

En effet, l'année 2024 a été marquée en cours de gestion par une annulation de 116,8 millions d'euros en crédits de paiement (CP) par le décret du 21 février 20242(*), ainsi qu'une annulation de 85 millions d'euros en CP par la loi de finances de fin de gestion pour 20243(*). La Cour des comptes souligne que, malgré ces baisses de crédits, l'ensemble des décaissements nécessaires au financement des RIP ont pu être assurés en 2024 par l'ANCT, grâce à sa trésorerie excédentaire et à une sous-exécution des crédits. Toutefois, certains auditionnés ont fait état auprès des rapporteurs spéciaux de contrôles zélés réalisés par l'ANCT au moment des versements des soldes de subventions aux RIP, qui ralentiraient de facto le rythme des décaissements des crédits, et expliqueraient ces sous-exécutions. L'ANCT s'est défendue en audition d'avoir réalisé un pilotage des crédits par un renforcement de ces contrôles, en insistant par ailleurs sur le fait que les audits réalisés au moment du versement des soldes contribuent surtout à garantir le respect des cahiers des charges imposés aux opérateurs en matière de qualité des réseaux.

Cette dynamique de coupes budgétaires semble se poursuivre pour l'année 2025. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2025, les rapporteurs spéciaux avaient émis des doutes sur les ambitions du pouvoir exécutif à l'égard du PFTHD, au regard de la baisse de 52 % des crédits du programme 343 par rapport à l'année 2024. Ils avaient également déploré le dépôt et l'adoption en séance publique au Sénat d'un amendement « rabot » du Gouvernement de baisse de 21,6 millions d'euros des autorisations d'engagement (AE) et CP sur ce même programme, traduisant les annonces gouvernementales de rétablissement des finances publiques. Par ailleurs, le décret d'annulation du 25 avril 2025 a priver le programme 343 de 12,5 millions d'euros de CP supplémentaires.

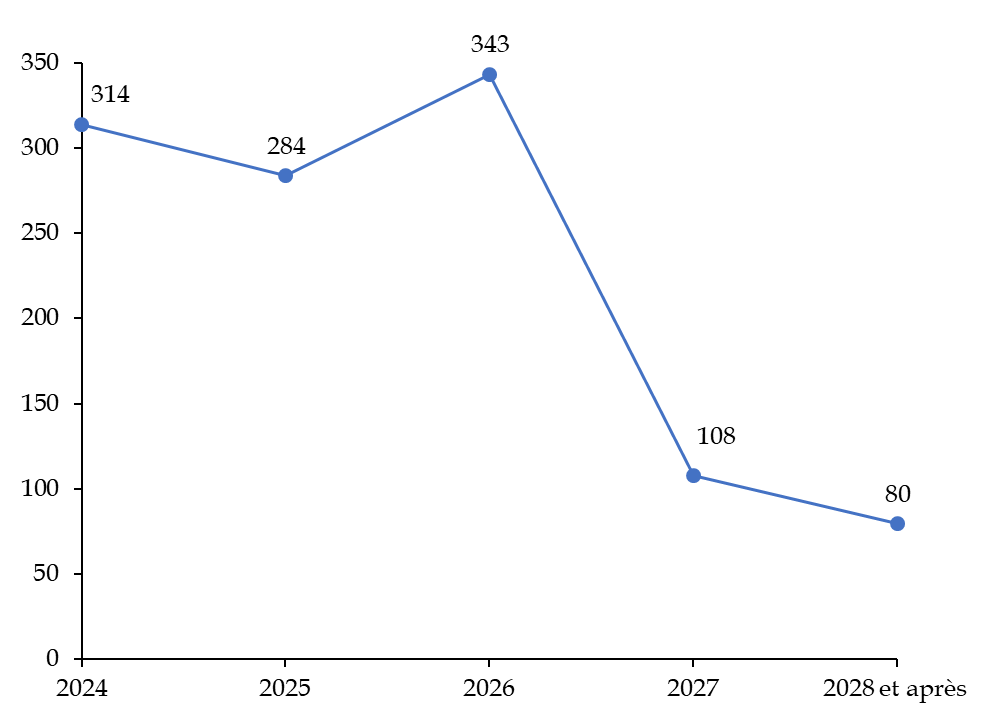

Le rapport de la Cour indiquait dans son rapport que le montant des crédits de paiement disponibles sur l'action 1 du programme 343 destinée au financement des RIP, serait, pour l'année 2025, inférieur aux besoins des collectivités, de l'ordre de 84 millions d'euros, à moins d'un report de crédits et d'une éventuelle mobilisation de la trésorerie excédentaire.

Le DGE a néanmoins affirmé, lors de la présentation du rapport de la Cour devant la commission des finances, que les crédits effectivement disponibles seraient suffisants pour répondre à ces besoins. D'après les éléments transmis aux rapporteurs spéciaux, le montant des CP consacrés à l'action 1 « RIP » du programme 343, qui était estimé à seulement 200 millions d'euros dans les documents budgétaires annexés au PLF 2025, aurait été porté à 276 millions d'euros grâce à des reports de crédits4(*) résultant de la suppression du programme 364 « Cohésion » de la mission « Plan de relance » et, dans une moindre mesure, à un report résultant d'une sous-exécution des crédits sur l'exercice 2024. Ces reports de crédits, associés à la possibilité de mobiliser les 50,7 millions d'euros de trésorerie excédentaire de l'ANCT, permettraient ainsi de couvrir les besoins de décaissements des collectivités pour le financement des RIP, qui sont estimés à 284 millions d'euros en 2025.

La Cour des comptes a également souligné que la disponibilité des AE consacrées au RIP de Mayotte, introduit à l'initiative de la commission des finances dans le texte, n'était serait pas garantie, et dépendrait des arbitrages qui seront réalisés concernant la ventilation des économies résultant de l'amendement « rabot » du Gouvernement. Les rapporteurs spéciaux estiment que les AE destinés au financement de ce projet, dont le lancement a été acté en mars dernier, doivent être sanctuarisés, conformément à l'intention clairement exprimée par le Parlement.

Recommandation n° 1 : Sanctuariser les crédits budgétaires dédiés au financement du réseau d'initiative publique de Mayotte, conformément à la volonté exprimée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique).

En tout état de cause, le rapport de la Cour montre que les prochains exercices budgétaires devraient être marqués par un pic de demande de versement de la part des RIP au fur et à mesure de leur achèvement. Or, si l'État décide dans le même temps de réduire la voilure sur le plan budgétaire, les collectivités seront contraintes de s'y substituer, ce que leur situation financière ne leur permet pas. Cette situation se répercutera in fine sur les opérateurs et leurs sous-traitants, fragilisant ainsi les tissus économiques locaux.

Besoins prévisionnels de versements des

crédits du PFTHD

aux porteurs des projets de RIP anticipés par

l'ANCT

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après le rapport de la Cour des comptes

B. LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES RIP EST AUJOURD'HUI FRAGILISÉ ET DOIT ÊTRE ACTUALISÉ AU PLUS VITE

1. La Cour fait le constat d'une inadéquation du modèle économique des RIP par rapport à la réalité des coûts qu'ils doivent supporter

La Cour des comptes a également mis en évidence dans son rapport une situation de déséquilibre du modèle économique des RIP. En effet, les plans d'affaires des RIP ont été construits sur la base de lignes directrices tarifaires établies par l'Arcep en 2015. Toutefois, ces lignes directrices, basées sur le modèle des zones denses, sont inadaptées à la réalité des coûts que doivent supporter les RIP. D'après la Cour des comptes, « 9 RIP sur 10 indiquent avoir constaté des surcoûts par rapport au plan d'affaires initial, concernant pour la plupart tant l'exploitation du réseau que le niveau des investissements ». Les coûts d'exploitation sont en effet significativement plus élevés en zone publique qu'en zone dense, et plusieurs auditionnés ont indiqué que les tarifs d'accès à la fibre sur le marché de gros ne leur permettrait pas de les compenser.

Le modèle économique des RIP a été construit sur la base de lignes tarifaires de l'Arcep non contraignantes mais largement suivies

L'Arcep a défini en 2015 des lignes directrices indiquant des niveaux de tarifs à pratiquer entre opérateurs d'infrastructures et opérateurs commerciaux et visant à ce qu'ils soient homogènes entre RIP et zones d'initiative privée. Les RIP ont ainsi été invités, pour les investissements initiaux, à calibrer leur demande de subvention à l'État pour assurer leur viabilité économique à partir de ces tarifs.

Les lignes tarifaires de 2015 précisent qu'il existe un risque de constater des variations dans les coûts de déploiement par rapport aux anticipations. De même, les coûts d'exploitation, potentiellement proportionnels à la longueur des lignes, pourraient être supérieurs en zone d'initiative publique et générer des surcoûts pénalisant les projections de marges financières de l'opérateur d'infrastructures. Or, ces coûts d'exploitation ne peuvent faire l'objet d'un soutien de l'État et pourraient ainsi déséquilibrer les finances des RIP sur le long terme, en cas de recettes d'exploitation insuffisantes. Ainsi, il est prévu que le régulateur examine au cas par cas les éventuelles demandes d'ajustement à la hausse des tarifs de gros et valide ou non leur justification.

Le document publié par l'Arcep, dépourvu de toute portée prescriptive et contraignante, vise « à guider l'action des collectivités locales » pour fixer des tarifs à appliquer aux opérateurs commerciaux dans des conditions « objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées ». Il précise qu'il sera envisageable de réviser ces préconisations en cas « de modifications significatives des conditions de marché » ou de « changement législatif ou règlementaire » sous réserve d'éléments de justification suffisants.

Malgré leur caractère non contraignant, les lignes directrices de l'Arcep ont été largement suivies par les RIP pour établir leurs plans d'affaires initiaux. Ainsi, sur la base des réponses au sondage réalisé par la Cour des comptes, 80 % des RIP interrogés déclarent avoir utilisé exactement le tarif de l'Arcep, à 15 % légèrement au-dessus et à 5 % légèrement en-dessous.

Source : rapport de la Cour des comptes

2. Des travaux d'objectivation des coûts d'exploitation des RIP à faire aboutir dès 2025

Face à ce constat, les collectivités territoriales, les opérateurs d'infrastructures, mais aussi les opérateurs commerciaux, attendent de la part de l'Arcep un travail d'objectivation des coûts supportés par le RIP, afin d'établir les écarts de coûts constatés entre les modèles initiaux et la réalité. Ce travail permettra, d'après la Cour des comptes, d'envisager d'éventuelles révisions des modèles d'affaires des RIP, voire une mobilisation supplémentaire de fonds publics pour les soutenir.

Pourtant, l'Arcep tarde à faire évoluer ses lignes directrices et refuse pour le moment des hausses tarifaires demandées par certaines collectivités locales, qui doivent dès lors compenser le déficit d'exploitation par des subventions. Certains opérateurs d'infrastructures ont par ailleurs alerté les rapporteurs spéciaux sur l'absence de méthodologie fixée par l'Arcep pour la remontée des informations nécessaires à ces travaux d'actualisation.

Les rapporteurs spéciaux rejoignent la recommandation de la Cour sur le nécessité de faire aboutir ces travaux d'objectification dès 2025. À défaut, les collectivités pourraient être contraintes, au fur et à mesure du renouvellement des délégations de service public, d'assumer seules les charges d'exploitation du réseau. En effet, faute de possibilité pour les RIP de faire évaluer ces tarifs, les collectivités risquent d'être confrontées à un défaut de candidat, puisqu'aucun opérateur d'infrastructures ne souhaitera s'engager dans un modèle ne leur permettant pas de couvrir leurs coûts d'exploitation. Les rapporteurs spéciaux ont été alertés sur le fait que, face à cette impasse, certaines collectivités pourraient être contraintes de céder leurs RIP à vil prix à des opérateurs.

Recommandation n° 2 : Définir un calendrier et une méthodologie clairs pour les travaux d'objectivation des coûts observés dans les réseaux d'initiative publique menés par l'Arcep, afin de favoriser la remontée d'informations fiables par les opérateurs d'infrastructures (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse).

III. LA QUALITÉ ET LA RÉSILIENCE DES RÉSEAUX DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE ATTENTION RENFORCÉE À MESURE QUE LA GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE SE RAPPROCHE

A. LE RECOURS AU MODE STOC POUR LE RACCORDEMENT FINAL A PERMIS UN TAUX DE PÉNÉTRATION PLUS RAPIDE DE LA FIBRE MAIS PRÉSENTE PLUSIEURS FACTEURS DE FRAGILISATION DE LA QUALITÉ DES RÉSEAUX

1. Le mode STOC a permis une pénétration rapide de la fibre jusqu'à l'abonné

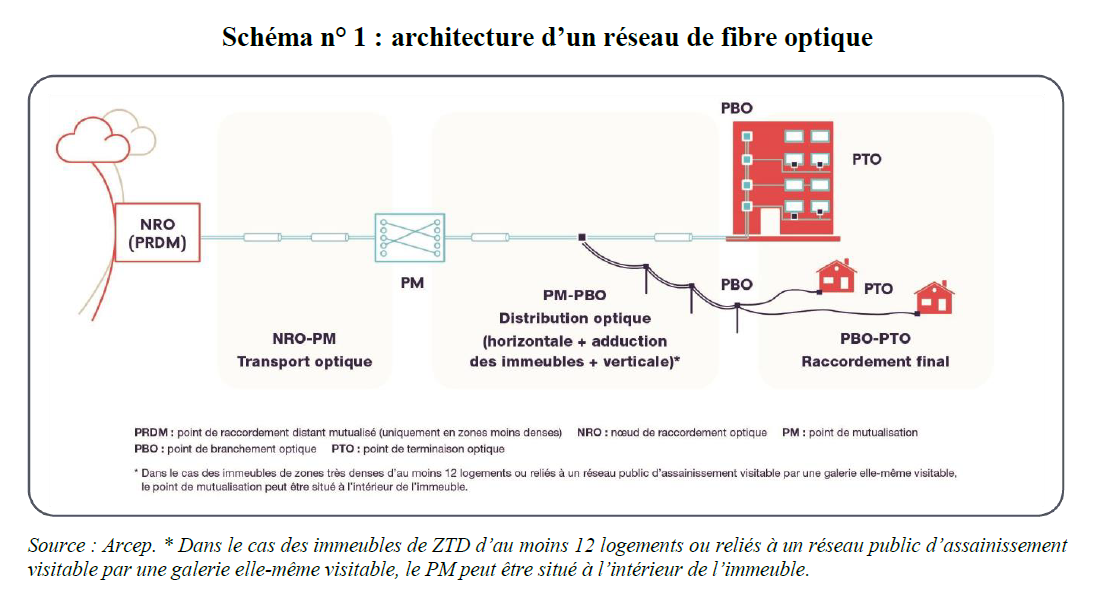

Le raccordement final désigne plus particulièrement la construction du dernier segment du réseau, reliant le point de mutualisation (PM) à la prise terminale optique (PTO) située dans le local à raccorder.

Architecture d'un réseau de fibre opitque

Source : rapport de la Cour des comptes

Dans une décision du 2 juillet 2015, l'Arcep a validé le principe de la sous-traitance par l'opérateur d'infrastructures à un opérateur commercial, de la réalisation du raccordement final, conformément au souhait exprimé par les acteurs du marché. Ce mode de raccordement - couramment appelé mode STOC (sous-traitance à l'opérateur commercial) - est retenu dans la quasi-totalité des cas en France, l'ensemble de la filière s'étant organisée autour de cette partition des rôles entre opérateur d'infrastructures et opérateur commercial. Ce mode de raccordement est unique en Europe, ce dernier étant généralement effectué par le constructeur du réseau dans les autres pays.

Le recours au mode STOC a eu pour principal avantage de permettre une pénétration plus rapide de la fibre dans les territoires, les opérateurs commerciaux qui réalisent les raccordements pouvant alors démarcher directement les usagers.

2. Les lacunes du mode STOC font apparaitre des fragilités quant à la qualité des réseaux qui plaident pour de nouvelles mesures contraignantes à l'égard des opérateurs

La Cour des comptes met toutefois en évidence dans son rapport les dysfonctionnements du recours au mode STOC ainsi que leurs conséquences néfastes sur la qualité du réseau. Les rapporteurs spéciaux ont également porté une attention particulière à ce sujet lors de leurs travaux. D'après les personnes auditionnées, le recours au mode STOC se traduirait bien souvent par de la sous-traitance en cascade, impliquant le recours à une main-d'oeuvre peu qualifiée et exerçant dans des conditions de sécurité parfois désastreuses, ce qui nuit grandement à la qualité des réseaux.

D'après la Cour des comptes, ces problèmes de qualité se concentrent sur un nombre limité de réseaux, représentant environ 2 % des lignes. Ils occasionnent toutefois des désagréments importants pour les usagers, en provoquant des malfaçons sur les réseaux, des câbles emmêlés, des débranchements injustifiés et des coupures internet répétées. La Cour fait le constat d'un échec de la régulation du mode STOC, fondée sur la capacité de l'opérateur d'infrastructures à contrôler les opérateurs commerciaux intervenant sur son réseau. Cette régulation serait en effet inopérante faute d'outils permettant d'identifier l'auteur des dégradations. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à la recommandation de la Cour visant à confier à l'Arcep « un pouvoir de sanction en cas de non-respect de ces prescriptions par les opérateurs commerciaux ».

La Cour des comptes rappelle toutefois la responsabilité pesant sur les opérateurs d'infrastructures, qui demeurent les premiers responsables de la qualité de leurs réseaux. Elle souligne à cet égard l'intérêt des audits réalisés par l'ANCT concernant le respect des exigences de qualité demandées aux opérateurs. Elle estime que l'Arcep devrait pouvoir réaliser ce type d'audits dans l'ensemble des zones, aux frais des opérateurs, comme elle le fait déjà pour les réseaux mobiles. Dans le cadre de leur déplacement à Clermont-Ferrand au RIP Auvergne numérique, les rapporteurs spéciaux ont constaté que la mise en place de tels audits de qualité pouvait également être réalisée directement par l'opérateur d'infrastructures à destination des opérateurs commerciaux, avec un certain succès.

Par ailleurs, les difficultés posées par le recours au mode STOC en termes de qualité des réseaux font également écho à plusieurs dispositions de la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize5(*), adoptée par le Sénat en mai 2023, mais dont l'examen par l'Assemblée nationale se fait toujours attendre. Plusieurs dispositions de cette proposition de loi s'inscrivent dans la même philosophie que les recommandations de la Cour, ce qui plaide d'autant plus pour une inscription rapide de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Compte tenu de l'ampleur des désagréments impliqués par le dysfonctionnement du mode STOC pour les usagers, les rapporteurs spéciaux souscrivent plus particulièrement à la disposition de cette proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet.

Recommandation n° 3 : Renforcer les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet, en instaurant une suspension du paiement de l'abonnement, une indemnisation du consommateur et un droit de résiliation sans frais de l'abonnement (Législateur).

3. Vers une remise en cause du mode STOC, à mesure de l'amélioration du taux de pénétration de la fibre ?

Face aux dysfonctionnements impliqués par le recours au mode STOC, la possibilité d'une remise en cause de ce modèle pourrait davantage être explorée. Compte tenu de la progression du taux de pénétration de la fibre, l'activité de raccordement se réduira à terme aux seuls cas où l'abonné changera d'opérateur commercial (opération de churn) et au raccordement des locaux neufs. L'opérateur d'infrastructures pourrait ainsi devenir le principal acteur intervenant sur son réseau.

La Cour des comptes ouvre la voie à la réintroduction progressive d'un raccordement final effectué par l'opérateur d'infrastructures pour les opérations de churn et les raccordements en zone entièrement fibrées, et par conséquent à une extinction progressive du mode STOC. Dans cette même logique, le Sénat a adopté, à l'article 3 de la proposition de loi précitée, une interdiction du recours au mode STOC dans les zones fibrées - c'est-à-dire les zones dans lesquelles 100 % des locaux sont déjà raccordables à la fibre.

D'après le rapport de la Cour, plusieurs collectivités ont déjà mis en place des expérimentations afin de tester des alternatives au mode STOC, tels que le recours au « mode opérateur d'infrastructures » (mode OI) - comme c'est par exemple le cas à Angres dans le département du Pas-de-Calais et à Le Mesnil-Saint-Denis dans le département des Yvelines - ou à des raccordements dits de service public. Les rapporteurs spéciaux souscrivent à ces initiatives, qui pourraient davantage être encouragées et accompagnées par l'État auprès des collectivités.

Recommandation n° 4 : Encourager et accompagner les collectivités locales dans leurs initiatives d'expérimentations de pratiques alternatives au mode STOC (sous-traitance à l'opérateur commercial) pour les raccordements finals à la fibre (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation).

B. LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE DES RÉSEAUX DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE RÉFLEXION PLUS ABOUTIE

Les réseaux de fibre optique sont amenés à devenir, avec la fermeture du réseau cuivre annoncée, le réseau support des usages numériques liés à l'internet fixe. Leur rôle va devenir d'autant plus essentiel que les usages progressent, ce qui pose la question de leur résilience, c'est-à-dire de leur capacité à résister à des aléas et à retrouver rapidement un mode de fonctionnement normal. Or, d'après le rapport de la Cour des comptes, la question de la résilience des réseaux fait l'objet d'une réflexion très peu aboutie de la part des pouvoirs publics.

Les spécificités des réseaux en fibre optique et du PFTHD révèlent en effet des difficultés potentielles pour l'avenir tel que la multiplicité des modes d'intervention et des schémas de responsabilité, la forte dépendance des réseaux en fibre optique envers le réseau électrique, ou encore, la mobilisation à terme de 16 millions d'appuis aériens d'Orange et d'Enedis, qui sont soumis aux aléas climatiques et dont l'avenir est incertain dans le contexte de fermeture du réseau de cuivre d'Orange. Par ailleurs, les opérateurs de communications électroniques peuvent être confrontés à une multiplication des actes de vandalisme, au risque climatique et au risque d'attaque cyber. Enfin, la densification de certains territoires et le développement du télétravail devraient mécaniquement engendrer des besoins de raccordements supplémentaires, qui mettront à l'épreuve des infrastructures dont le dimensionnement n'a pas forcément été anticipé en conséquence.

D'après la Cour des comptes, une minorité de RIP a pris des initiatives en matière de résilience des réseaux, tels que des schémas locaux de résilience, des plans d'investissements dédiés, ou un rapprochement avec les services en charge de la planification et de la gestion de crises. Elle estime que « dans les zones d'initiative privée, rien n'incite les opérateurs, ni économiquement, ni comptablement, à consentir des investissements coûteux pour prévenir des risques futurs. En outre « le morcellement des intervenants sur les réseaux de fibre optique complexifie le cadre juridique relatif aux obligations de continuité des réseaux et à la sécurisation des activités d'importance vitale, conçu pour les grands monopoles d'infrastructures. »

Face à ce constat, les rapporteurs spéciaux souscrivent pleinement aux recommandations de la Cour des comptes plaidant d'une part, pour l'élaboration d'une stratégie nationale de résilience des réseaux de fibre optique, et d'autre part, pour l'intégration des réseaux de fibre optique dans les dispositifs locaux de planification et de gestion des crises.

TRAVAUX DE LA

COMMISSION :

AUDITION POUR SUITE À DONNER

Réunie le mercredi 2 avril 2025, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a procédé à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique.

M. Claude Raynal, président. - Nous procédons ce matin à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, réalisée à la demande de notre commission en application du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), portant sur les soutiens publics en faveur du déploiement de la fibre optique.

L'objectif d'une couverture totale du territoire par la fibre à l'horizon 2025 est porté par le plan France Très Haut Débit (THD). Ce projet se traduit notamment par le subventionnement des réseaux d'initiative publique (RIP), au sein des zones les moins denses, dans lesquelles le déploiement de la fibre n'est pas rentable pour les opérateurs. Ces RIP sont mis en oeuvre dans le cadre de projets menés et financés par les collectivités territoriales.

Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances (PLF), nos rapporteurs spéciaux Thierry Cozic et Frédérique Espagnac ont fait part à notre commission de leurs inquiétudes quant à l'atteinte de l'objectif fixé, dans les zones RIP comme ailleurs. Ils nous ont notamment alertés au sujet de l'hétérogénéité du taux de déploiement, au détriment des territoires les plus enclavés.

Sans anticiper la présentation qui nous en sera faite, je note que le rapport d'enquête de la Cour des comptes, après avoir dressé le constat d'un haut niveau de déploiement global, fait état de disparités territoriales importantes. Il pointe également les faiblesses du modèle de financement des RIP et met en lumière des fragilités affectant la qualité et la résilience des réseaux.

Pour aborder tous ces sujets, nous recevons ce matin Mme Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes, qui va nous présenter les principales observations et recommandations issues de cette enquête.

Thierry Cozic et Frédérique Espagnac prendront ensuite la parole pour indiquer les enseignements qu'ils retiennent de ce travail et exposer leurs réflexions.

Pour prolonger nos échanges, nous éclairer et répondre aux observations de la Cour des comptes et des rapporteurs spéciaux, je donnerai ensuite la parole à Mme Laure de La Raudière, présidente de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ; à M. Antoine Jourdan, sous-directeur des communications électroniques et des postes à la Direction générale des entreprises (DGE) ; ainsi qu'à M. Stanislas Bourron, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

La parole sera ensuite à M. le rapporteur général et à l'ensemble des collègues qui souhaiteront intervenir.

À cet égard, je salue la présence de M. Sébastien Fagnen, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

À l'issue de notre réunion, je demanderai aux membres de la commission des finances leur accord pour la publication de l'enquête remise par la Cour des comptes et l'adoption des recommandations des rapporteurs spéciaux, qui leur ont été distribuées.

Je vous indique enfin que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est retransmise sur le site internet du Sénat.

Mme Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes. - Avant tout, je tiens à vous remercier de m'avoir invitée à vous présenter le rapport de la Cour des comptes relatif au soutien public en faveur du déploiement de la fibre optique.

Je me dois également de saluer les différents membres de l'équipe qui m'ont accompagnée dans ce travail et qui sont présents ce matin : Pauline Odile, Antoine Gobelet et Mathilde Lignot-Leloup, qui préside la section.

Monsieur le président, ce rapport répond à la saisine que vous avez adressée à M. le Premier président et dont la Cour a accepté le principe en février 2024. Un certain nombre d'échanges ont dès lors eu lieu avec les rapporteurs spéciaux. Ils ont permis de fixer les axes de l'enquête, arrêtés conjointement.

Avant tout, un point de méthode me semble nécessaire. Si vous nous avez demandé il y a un an d'étudier ce sujet, c'est sans doute, entre autres raisons, parce que la généralisation des réseaux de fibre optique sur l'ensemble du territoire à la fin de l'année 2025 vous inspirait un certain nombre d'inquiétudes.

Cette échéance a été annoncée par le Gouvernement il y a cinq ans. L'accès au très haut débit par la fibre optique est d'autant plus important pour nos concitoyens que l'opérateur Orange a annoncé la fermeture du réseau cuivre, dont il est propriétaire, d'ici à 2030. Certaines opérations de fermeture sont d'ailleurs engagées.

Le rapport qui vous est présenté dresse donc un état des lieux, à la fin de l'année 2024, du déploiement de la fibre optique sur le territoire national. Il identifie également les enjeux de sa finalisation et de sa pérennité, qu'il s'agisse de la qualité du service, de sa résilience ou de sa viabilité économique.

Pour réaliser cette enquête, les rapporteurs ont mené soixante-huit entretiens, auprès du régulateur, des administrations, des opérateurs et des associations d'élus, notamment l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (Avicca) et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Nous nous sommes également entretenus avec M. le sénateur Patrick Chaize.

Les juridictions financières ont également tenu à fonder leurs constats sur de nombreux exemples territoriaux. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec les chambres régionales des comptes (CRC) de Bretagne, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays-de-la-Loire et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca).

Les contrôles effectués par ces CRC ont donné lieu à diverses observations portant sur des exemples territoriaux, lesquelles sont retracées dans le rapport. Par ailleurs, l'équipe a procédé à un certain nombre de visites de terrain, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, département dont Mme Espagnac est l'élue. En outre, un sondage a été réalisé auprès des RIP. Le taux de réponse atteignant 80 %, ce qui est très satisfaisant, nous disposons à cet égard d'un retour étayé.

J'en viens au fond de ce rapport. En premier lieu, j'évoquerai l'avancement du déploiement de la fibre optique en France : où en est la mise en oeuvre du plan France THD ? En deuxième lieu, je reviendrai sur la viabilité des réseaux financés par les fonds publics dans les zones de notre territoire considérées comme moins rentables pour les opérateurs privés. En troisième lieu, j'aborderai la qualité de service et la résilience des réseaux de fibre optique, enjeux qui deviennent prioritaires et appellent des actions rapides. Et, en conclusion, j'énumérerai les recommandations que nous avons formulées à l'issue de cette enquête.

Je rappelle que la France a fait le choix d'une méthode originale pour se doter d'une infrastructure numérique de très haut débit dans un délai relativement court. Il ressort de notre enquête que ce choix a permis d'atteindre l'objectif de large couverture du territoire en très haut débit.

Le plan lancé en 2013 par le Gouvernement repose sur une coopération forte entre les opérateurs privés et publics, entre l'État et les collectivités territoriales.

Les territoires les plus rentables, ou zones denses, ont été laissés aux opérateurs privés de télécommunications. On est parti du principe que ces derniers y avaient un intérêt économique pour développer la meilleure couverture possible.

Pour les zones les moins denses, les opérateurs ont pris des engagements contraignants de couverture, envers l'État dans les zones d'appel à manifestation d'intention d'investissement (Amii) et envers les collectivités territoriales dans les zones d'appel à manifestation d'engagements locaux (Amel).

Enfin, dans les zones où les opérateurs privés ne souhaitaient pas investir, que ce soit librement ou sur la base d'engagements contraignants, les collectivités territoriales se sont saisies, avec l'appui financier de l'État, de la compétence d'aménagement numérique. Le plus souvent, les travaux ont été confiés à des délégations de service public.

En 2020, à la suite de l'annonce par Orange de sa volonté de fermer le réseau cuivre, pour des raisons d'obsolescence et d'augmentation des coûts de maintenance, l'État a annoncé « la généralisation de la fibre optique partout sur le territoire ». En zone moins dense, le régulateur, à savoir l'Arcep, contrôle le respect des engagements contraignants de déploiement.

Au vu de l'enquête menée par les juridictions financières, le modèle de déploiement retenu par la France a porté ses fruits. Notre pays, qui, en la matière, était classé vingt-sixième sur vingt-huit en 2015, se trouve désormais en tête des classements européens. Ainsi, au troisième trimestre 2024, 90 % des locaux identifiés par les opérateurs privés ont été rendus raccordables à la fibre optique. Le nombre d'abonnements effectifs est passé de 4,8 millions en 2017 à 23,7 millions au troisième trimestre 2024. On a donc assisté à leur quasi-quintuplement en sept ans.

Ce succès masque évidemment des situations disparates, pour nos territoires comme pour nos concitoyens. L'analyse des données complètes, disponibles auprès de l'Arcep, fait état d'une meilleure couverture dans les zones les plus rentables, confiées aux opérateurs privés, 92 % de locaux y étant raccordables contre 84 % dans les RIP. Mais, si l'on observe le rythme de déploiement, les résultats sont peu ou prou inversés. Au cours du dernier trimestre 2024, la progression de la couverture est deux fois moins rapide dans les zones très denses que dans les zones RIP. Ce ralentissement du déploiement dans les territoires les plus denses traduit incontestablement un choix des opérateurs : porter les efforts où ils doivent respecter des objectifs contraignants, sous peine de faire l'objet de sanctions de la part du régulateur. Ce fut le cas pour Orange en 2024.

En zone dense, les pouvoirs publics sont, du moins à ce stade, privés de moyens contraignants envers les opérateurs.

À ce titre, je citerai deux exemples illustrant tout particulièrement les difficultés observées.

Le premier exemple figure dans le rapport : c'est celui de la commune de Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine, qui, malgré l'implication très forte des élus locaux et de leurs administrés, n'a pas réussi à obtenir un taux de raccordement suffisant. Bien sûr, cette commune n'est pas la seule concernée. Dans les agglomérations particulièrement denses se trouvent ce que l'on appelle des poches de basse densité.

Le second exemple illustre les effets de seuils constatés entre les zones denses et les zones soumises au contrôle du régulateur. Dans l'agglomération niçoise, la zone dense de Nice pourrait présenter, dans certaines unités territoriales, un déploiement de 71 % seulement, 16 points sous le taux de déploiement de la commune limitrophe de Colomars.

Les juridictions financières établissent ainsi, au terme de l'enquête, que si la plupart des Français auront effectivement accès à la fibre optique en 2025 certains territoires n'atteindront pas l'objectif de généralisation fixé par les pouvoirs publics à cette échéance. Il est donc nécessaire de remobiliser rapidement l'ensemble des acteurs, nationaux et territoriaux, privés et publics, pour atteindre cet objectif.

Les raccordements les plus difficiles ou les plus chers, dont le coût peut être estimé entre 600 millions et 2 milliards d'euros, doivent faire l'objet d'une attention particulière. Qu'il s'agisse de la fibre ou des technologies alternatives, les aides publiques susceptibles d'être mobilisées doivent disposer d'une meilleure visibilité.

Face à ces constats, nous formulons trois recommandations. Premièrement, l'Arcep pourrait synthétiser chaque trimestre, de façon lisible et facilement accessible, l'avancement du déploiement par opérateur et par zone, dans une logique de régulation par la donnée qu'elle met du reste déjà en oeuvre. Deuxièmement, nous appelons le Gouvernement et le régulateur à une concertation avec les opérateurs d'infrastructures (OI), pour négocier des objectifs contraignants en zone dense, si nécessaire en modifiant la loi. Troisièmement et enfin, nous soulignons la nécessité de relayer plus activement la communication d'Orange relative à la fermeture du réseau cuivre. Cette décision reste assez largement méconnue par nos concitoyens ; elle peut légitimement les inquiéter, puisque son échéance approche.

J'en viens à présent au financement du plan France THD et à la viabilité des modèles économiques des RIP.

L'analyse des financements montre que ce plan a su combiner fonds publics et fonds privés. Cela étant, les RIP devront faire l'objet d'une vigilance particulière dès cette année : il convient de finaliser et de sécuriser le financement des infrastructures considérées.

L'important effort consenti par l'ensemble des acteurs a été supporté à 57 % par les pouvoirs publics. Au total, les financements apportés au cours de la période 2010-2024 s'élèvent à 22 milliards d'euros. Ils proviennent des opérateurs privés pour 43 % du total, des collectivités territoriales pour 42 % et de l'État pour un peu plus de 15 %.

À l'échelle de chaque RIP, on observe toutefois une grande variabilité des financements et de leur répartition entre public et privé. Ce constat s'explique en général par le montage choisi et par la date de construction du réseau. Les dernières concessions ont été négociées dans des conditions plus favorables aux collectivités territoriales que les premières - on constate, en somme, un coût d'apprentissage.

S'agissant de l'investissement privé dans les zones laissées à l'initiative des opérateurs, il est difficile d'établir le montant exact des financements. Je rappelle que les juridictions financières n'ont pas compétence sur les opérateurs privés.

Au total, malgré des ajustements à la hausse relativement limités, le plan France THD aura respecté sa trajectoire budgétaire au cours de la période.

L'État a honoré ses engagements : sur 3,5 milliards d'euros déployés au titre des décisions d'attribution des RIP, 2,5 milliards d'euros avaient été consommés à la fin de l'année 2024. Les demandes de versements de tranches additionnelles et de soldes devraient s'élever à 734 millions d'euros entre 2025 et 2027. Il conviendra de suivre avec attention les besoins persistant pour s'assurer de la disponibilité effective des crédits.

Permettez-moi de présenter rapidement les observations relatives à la fiabilité des modèles économiques des RIP.

Les plans d'affaires ont été conçus sur la base des lignes directrices tarifaires établies en 2015 par l'Arcep. Or les modèles économiques initialement envisagés ne sont plus totalement en adéquation avec les recettes et les charges effectivement constatées.

Au titre des recettes, le niveau de cofinancement par les opérateurs commerciaux est moins rémunérateur qu'initialement prévu par les RIP. De plus, les coûts des raccordements les plus difficiles n'ont pas toujours été correctement anticipés. Leur nombre et leur nature n'étaient pas encore connus lorsque le déploiement de ces réseaux a commencé. De leur côté, les opérateurs ont peut-être eu tendance à minimiser les coûts pour emporter les mises en concurrence.

L'enquête met en avant un degré variable de sensibilisation aux risques financiers auxquels ils sont exposés. Certains concentrent en effet prioritairement leurs efforts sur le déploiement de ces réseaux. Nous recommandons de confier à l'ANCT une mission d'accompagnement des RIP pour mettre à jour leur plan d'affaires et de faire aboutir dès cette année les travaux menés par l'Arcep pour objectiver les coûts observés dans les RIP et revoir les lignes directrices tarifaires.

L'enquête s'est enfin attachée aux enjeux de qualité et de résilience des réseaux. D'abord, on relève, de façon localisée, des problèmes importants de qualité, qui affectent 2 % des lignes en France et occasionnent des désagréments très importants pour les usagers concernés, pendant, parfois, de longues années. Les plans de reprise des réseaux pilotés par l'Arcep permettent d'enregistrer des améliorations notables, mais les performances de ces réseaux sont encore en-deçà des standards de qualité du marché. Aussi, nous recommandons une intervention plus contraignante du régulateur en matière de qualité, d'une part en sanctionnant les opérateurs d'infrastructures si des défauts de qualité graves et persistants font obstacle à l'accès effectif aux réseaux, d'autre part en permettant à l'Arcep d'auditer les réseaux fixes de télécommunication, comme elle le fait déjà pour les réseaux mobiles.

Ensuite, le choix du mode « Stoc » (« sous-traitance à l'opérateur commercial »), c'est-à-dire par les opérateurs commerciaux (OC), pour la totalité des raccordements finaux, se traduit souvent par des malfaçons qui peuvent dégrader les infrastructures et provoquer des pannes pour les usagers. Il n'y a pas, à ce jour, d'indicateur fiable pour mesurer ces dysfonctionnements et ces derniers devraient être publiés dans les meilleurs délais par le régulateur.

Les problèmes de qualité constituent un irritant local très important, notamment parce que les élus locaux sont interpellés directement sur ces sujets. Les actions déployées par la filière depuis 2019 pour maîtriser la sous-traitance, notamment en faveur de la qualité des interventions, de la formation des intervenants et du contrôle de la qualité des interventions, se heurtent parfois à la difficulté d'identifier l'opérateur responsable. C'est pourquoi nous recommandons d'introduire une obligation légale d'indemnisation de l'abonné par l'opérateur commercial en cas d'interruption longue du service et de confier à l'Arcep un pouvoir de sanction des opérateurs commerciaux en cas de non-respect des niveaux de qualité attendus pour les raccordements finaux.

Enfin, la résilience des réseaux est un chantier qui reste largement à réaliser, mais qui devrait devenir prioritaire. En effet, seulement 11 % des RIP qui ont répondu à notre sondage ont commencé à disposer d'un schéma de résilience, alors que les événements météorologiques de plus en plus intenses peuvent endommager les réseaux de fibre. Il n'existe pas à ce jour de cadrage national suffisant et les initiatives de renforcement de la résilience des réseaux, coûteuses, sont menées en ordre dispersé. Nous recommandons donc d'élaborer, sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) une stratégie de résilience des réseaux de fibre optique qui intègre les problématiques techniques, juridiques et opérationnelles. L'enquête a mis en évidence que, en cas de crise, le morcellement des acteurs impose une coordination que les schémas opérationnels de gestion de crise n'ont pas encore totalement intégrée. Les épisodes d'intempéries intenses dans les Alpes-Maritimes en 2020 ou en Bretagne en 2023 ont révélé un réel point de fragilité. Nous préconisons donc, sous l'égide des préfets, de s'assurer de la bonne intégration des réseaux de fibre optique dans les dispositifs locaux de planification et de gestion de crise.

Mme Frédérique Espagnac, rapporteure spéciale. - Je remercie les équipes de la Cour des comptes pour cette enquête. Conduite à notre demande, elle nous apporte un bilan éclairant sur le déploiement du plan France Très Haut Débit. Si nous pouvons nous féliciter du volontarisme affiché sur cette politique publique, nous constatons toutefois plusieurs fragilités, mises en lumière dans le rapport de la Cour des comptes, qui portent à la fois sur la dynamique de déploiement de la fibre, sur le modèle de financement des RIP ainsi que sur la qualité et la résilience des réseaux.

Le plan France Très Haut Débit a favorisé le déploiement de la fibre dans plus de 90 % du territoire. Ce chiffre reluisant masque toutefois de très fortes disparités territoriales. Pour nos concitoyens des territoires les plus enclavés, le déploiement de la fibre n'est pour l'instant qu'un mirage. Comment justifier, à l'heure de la dématérialisation des services publics, que des pans entiers de la population soient privés d'accès à la fibre ?

Les derniers kilomètres de déploiement de cette technologie seront à la fois les plus coûteux et les plus complexes à réaliser. C'est pourquoi il nous semble un peu tôt pour donner un satisfecit à ce projet. L'enquête de la Cour des comptes fait en effet état d'un ralentissement du déploiement, particulièrement dans les zones très denses. Nous souscrivons à la recommandation de la Cour qui vise à ce que des engagements contraignants soient pris par les opérateurs dans les zones denses. Cependant, nous constatons que l'Arcep ne mobilise pas suffisamment son pouvoir de sanction pour faire respecter les obligations de déploiement dans les zones où c'est déjà le cas. Madame la présidente de l'Arcep, nous insistons sur la nécessité que le régulateur se saisisse pleinement de ses prérogatives.

De plus, l'enveloppe de 16,1 millions d'euros consacrée aux raccordements complexes en zone privée votée dans le PLF 2025 ne sera évidemment pas suffisante, puisque le coût global de ces raccordements est estimé entre 640 millions d'euros et plus d'un milliard d'euros. Où en est le lancement de cette expérimentation ? Qu'en est-il des raccordements complexes en zone publique ? Une enveloppe de 150 millions d'euros a été prévue en 2021, mais n'a, à ce jour, été que très peu consommée. Les collectivités locales sont-elles suffisamment informées sur l'existence de ce dispositif ? Quel premier bilan peut-on en tirer ?

Il n'est pas acceptable que certains de nos concitoyens soient privés d'accès à la fibre faute d'infrastructure de génie civil pour réaliser les raccordements. Le recours au satellite est régulièrement présenté par les opérateurs comme une solution, mais cette technologie alternative ne peut constituer qu'une solution transitoire, puisqu'elle ne présente pas les mêmes garanties que la fibre en matière de qualité du débit et pose un vrai problème de souveraineté, ce marché étant dominé par des entreprises étrangères telles que Starlink.

Enfin, le déploiement ne peut être réalisé dans de bonnes conditions si le décommissionnement du réseau cuivre d'Orange, prévu d'ici à 2030, n'est pas correctement anticipé. Or, l'ensemble des acteurs que nous avons entendus en audition constatent un manque criant d'information de la part de l'État sur cette question. La communication ne peut pas reposer uniquement sur les élus de terrain, qui sont, dans le même temps, en première ligne pour justifier les retards de déploiement auprès des citoyens... Nous souscrivons donc à la recommandation de la Cour : il est grand temps qu'une campagne de communication d'ampleur nationale soit réalisée sur cette question. Certains nous répondront que, contrairement à ce qui avait été mis en oeuvre au moment de la création de la TNT, l'intérêt économique de l'État est limité. Mais il y va de l'intérêt de nos concitoyens.

J'en viens maintenant à la question du financement des RIP. Ces projets ont bénéficié d'un soutien public important, principalement des collectivités locales, à hauteur de 8,7 milliards d'euros, mais aussi de l'État, à hauteur de 3,5 milliards d'euros. Ces financements ont eu un vrai effet levier sur les investissements privés, et nous nous en félicitons.

Nous avions toutefois alerté notre commission lors de l'examen du PLF 2025 sur le risque impliqué par les coupes budgétaires successives décidées par le Gouvernement sur le programme 343 « Plan France Très Haut Débit ». On décompte en effet depuis près d'un an : 116,8 millions d'euros annulés par le décret d'avance du 21 février 2024 ; 85 millions d'euros annulés par la loi de finances de fin de gestion pour 2024 ; 21,6 millions d'euros supprimés par un amendement de rabot du Gouvernement dans le PLF 2025 ; enfin, le gel de crédit annoncé il y a deux semaines par la ministre des comptes publics au titre de la réserve de précaution devrait priver le programme de 12,5 millions d'euros de crédits de paiement supplémentaires.

La Cour des comptes souligne que l'ensemble des décaissements nécessaires ont pu être assurés en 2024 par l'ANCT, grâce à sa trésorerie excédentaire et à une sous-exécution des crédits. On peut toutefois s'interroger sur les raisons de cette sous-exécution. Certaines remontées du terrain font état de contrôles zélés de l'ANCT, qui ralentiraient de facto le rythme des décaissements. Y-a-t-il eu un pilotage des crédits par un renforcement des contrôles réalisés par l'ANCT au moment des versements des soldes de subventions aux RIP ?

Le rapport de la Cour des comptes souligne également que le montant des crédits de paiement actuellement disponibles pour 2025 serait largement inférieur aux besoins des collectivités, de 84 millions d'euros. Comment comptez-vous gérer cette situation ? Par ailleurs, la Cour nous alerte sur le fait que la disponibilité des autorisations d'engagement consacrées au RIP de Mayotte, introduites sur l'initiative de notre commission dans le PLF 2025, ne serait pas garantie. Cette situation n'est pas acceptable puisque le Parlement a clairement exprimé son intention sur le sujet. Pouvez-vous confirmer que ce projet, dont le déploiement vient d'être lancé, pourra se concrétiser et que les crédits seront disponibles en temps utile ? Ces crédits doivent être sanctuarisés. C'est l'objet de notre première recommandation.

Les prochains exercices budgétaires devraient concentrer un volume important de demandes de versement de la part des RIP au fur et à mesure de leur achèvement. Or, si l'État décide dans le même temps de réduire la voilure sur le plan budgétaire, les collectivités seront contraintes de s'y substituer, alors que leur situation financière ne le permettra pas. Cela se répercutera in fine sur les opérateurs et leurs sous-traitants, fragilisant le tissu économique local.

M. Thierry Cozic, rapporteur spécial. - Je compléterai les propos de ma collègue en évoquant le déséquilibre du modèle économique des RIP mis en évidence par la Cour des comptes. En effet, les plans d'affaires des RIP ont été construits sur la base de lignes directrices tarifaires établies par l'Arcep en 2015. Toutefois, ces lignes directrices, basées sur le modèle des zones denses, sont inadaptées à la réalité des coûts que les RIP doivent supporter. Les coûts d'exploitation sont en effet significativement plus élevés en zone publique qu'en zone dense et plusieurs des personnes que nous avons entendues en audition nous ont indiqué que les tarifs d'accès à la fibre sur le marché de gros ne permettaient pas de les compenser.

Pourtant, l'Arcep tarde à faire évoluer sa doctrine et refuse pour le moment des hausses tarifaires demandées par certaines collectivités, qui doivent dès lors compenser le déficit d'exploitation par des subventions. À défaut de pouvoir faire évoluer les tarifs, les collectivités risquent d'être confrontées, lors du renouvellement des délégations de service public, à un défaut de candidat, puisqu'aucun opérateur d'infrastructures ne souhaitera s'engager dans un modèle dans lequel les coûts d'exploitation ne seront pas couverts. Les collectivités pourraient ainsi se trouver contraintes d'assumer seules les charges d'exploitation du réseau, et face à cette impasse, devoir les céder à des opérateurs. Madame la présidente de l'Arcep, quelle est votre stratégie pour éviter que les collectivités n'en arrivent là ? Constatez-vous un intérêt de la part de certains opérateurs pour le rachat de réseaux aux collectivités ? Quel est le calendrier envisagé par l'Arcep pour faire aboutir ces travaux d'actualisation des lignes tarifaires ?

Par ailleurs, certains opérateurs d'infrastructures nous ont alertés sur l'absence de méthodologie fixée par l'Arcep pour la remontée des informations nécessaires à ces travaux d'actualisation. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ? Notre deuxième recommandation plaide pour la définition d'un calendrier et d'une méthode clairs pour que ces travaux soient menés dans les meilleures conditions.

En outre, la qualité des raccordements devient un véritable enjeu au fur et à mesure de l'avancée du déploiement de la fibre. La Cour des comptes a mis en évidence les problèmes posés par la sous-traitance aux opérateurs commerciaux du raccordement final jusqu'à l'abonné.

Je fais ici référence au recours au mode « Stoc », modèle unique au monde, qui a eu pour principal avantage d'accélérer la pénétration de la fibre dans nos territoires, en permettant aux opérateurs commerciaux qui réalisent les raccordements de démarcher directement les consommateurs. Toutefois le recours au mode « Stoc » présente plusieurs écueils : recours à la sous-traitance en cascade ; main d'oeuvre peu qualifiée ; conditions de sécurité parfois désastreuses pour les sous-traitants. Cette situation engendre de nombreuses malfaçons dans les raccordements et des débranchements de ligne injustifiés. Il est grand temps que le Gouvernement, le législateur et le régulateur agissent concrètement pour régler ces problèmes, dans l'intérêt des consommateurs, qui sont les premiers à pâtir de la dégradation des réseaux et de la répétition des coupures d'internet.

L'Arcep a publié la semaine dernière les chiffres grâce auxquels on peut identifier les opérateurs mauvais élèves en matière de qualité des réseaux. On y apprend que Free et dans une moindre mesure SFR affichent les taux de malfaçons les plus élevés. Madame la présidente de l'Arcep, le name and shame des opérateurs commerciaux présente un certain intérêt mais ne suffira pas à enrayer le phénomène. Il faudra à l'avenir que l'Arcep soit dotée d'un pouvoir de sanction contre les opérateurs commerciaux peu scrupuleux et qu'elle s'en saisisse pleinement.

Le sujet de la qualité des réseaux fait également écho aux dispositions de la proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de notre collègue Patrick Chaize, adoptée par le Sénat en octobre 2023. Je pense notamment au renforcement des droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée de l'accès à internet, que nous mettons en avant dans notre troisième recommandation. Espérons que cette proposition de loi soit prochainement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, face aux difficultés pratiques posées par le mode « Stoc », nous estimons que la possibilité d'une remise en cause de ce modèle devrait être davantage explorée, compte tenu de la progression du taux de pénétration de la fibre. En effet, l'activité de raccordement se réduira, à terme, aux seuls cas où l'abonné changera d'opérateur commercial et au raccordement des locaux neufs. L'opérateur d'infrastructures pourrait ainsi devenir le principal acteur intervenant sur son réseau. D'après le rapport de la Cour, plusieurs collectivités ont mis en place des expérimentations afin de tester des alternatives au mode « Stoc ». C'est une initiative intéressante que l'État devrait davantage encourager et accompagner. C'est le sens de notre quatrième et dernière recommandation.

Enfin, d'après la Cour, la résilience des réseaux fait l'objet d'une réflexion assez peu aboutie. Nous avons identifié, dans le cadre de nos travaux, plusieurs facteurs de fragilisation des réseaux :la multiplication des actes de vandalisme, les risques climatiques face auxquels les territoires ne sont pas tous égaux, mais aussi la densification de certaines zones et le développement du télétravail qui impliqueront des besoins de raccordement supplémentaires et auront donc mécaniquement un impact sur le dimensionnement des infrastructures existantes.

Face à ce constat, ma collègue Frédérique Espagnac et moi-même souscrivons à la recommandation de la Cour : une stratégie nationale de résilience des réseaux de fibre optique doit être mise en oeuvre. Je souhaite d'ailleurs vous entendre sur ce sujet : le Gouvernement a-t-il engagé des travaux pour renforcer la résilience de nos réseaux ?