N° 615

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur les perspectives de financement des objectifs fixés par la loi de programmation militaire,

Par M. Dominique de LEGGE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de :

M. Claude Raynal, président ;

M. Jean-François Husson, rapporteur général

; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel

Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de

Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli,

vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu,

Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé

Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin,

Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet,

M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée,

MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent

Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin,

Mme Nathalie Goulet,

MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric

Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine

Lefèvre,

Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon,

Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges

Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée,

MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek,

Mme Sylvie Vermeillet,

M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. LA LPM 2024-2030 : DES ARMÉES MODERNISÉES MAIS DONT LE FORMAT DEMEURE ENCORE LIMITÉ

A. LA BAISSE CONSTANTE DE L'EFFORT DE DÉFENSE A CONDUIT À UN FORT RÉTRÉCISSEMENT DU FORMAT DES ARMÉES DANS LES DERNIÈRES DÉCENNIES

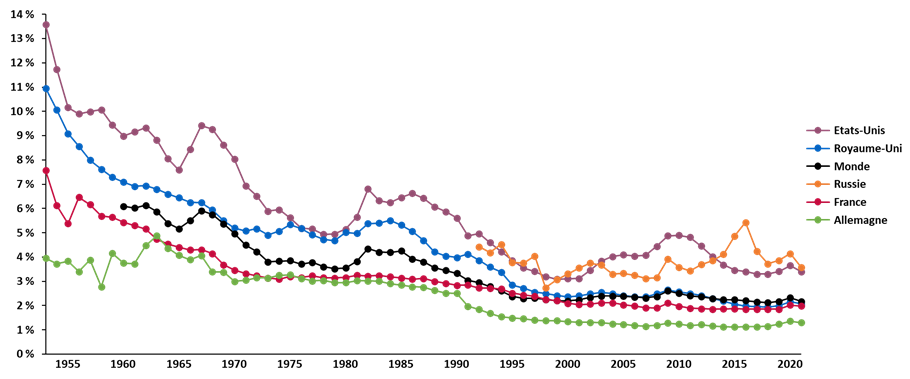

En proportion de la richesse nationale (PIB), alors que la part des dépenses de défense représentait 6,1 % du PIB mondial en 1960, elle s'établissait à 2,2 % en 2021. C'est dans ce contexte qu'a été fixé en 2006 par les États membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) l'objectif d'un niveau minimal de dépenses de 2 % du PIB, pensions comprises. En France, elles sont passées de 7,6 % en 1953 à 1,85 % du PIB en 2013, avant de fluctuer entre ce taux et 2 % jusqu'à aujourd'hui.

Part des dépenses militaires dans le PIB au niveau mondial entre 1953 et 2021

(en proportion du PIB)

Source : commission des finances, d'après les données de l'INSEE et du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

En volume (à valeur de monnaie constante), les dépenses de défense ont eu tendance à quasiment stagner entre 1985 et 2021. En France, elles ont progressé de 9,8 % entre 1986 et 2021. Or, dans le même temps, le coût d'acquisition des matériels militaires a augmenté nettement plus rapidement que les budgets militaires ; cet effet « ciseaux » s'explique par la course technologique qui s'applique aux équipements militaires.

Dans ce contexte, le format des armées françaises s'est fortement réduit. À titre d'illustration, entre 1991 et 2021, le nombre de chars de combat est passé de 1 349 à 222, celui des avions de chasse de 686 à 254 et celui des grands bâtiments de surface de la marine nationale de 41 à 19.

B. FACE À L'AGGRAVATION DES RISQUES STRATÉGIQUES, LA LPM 2024-2030 FIXE UNE TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE EN HAUSSE

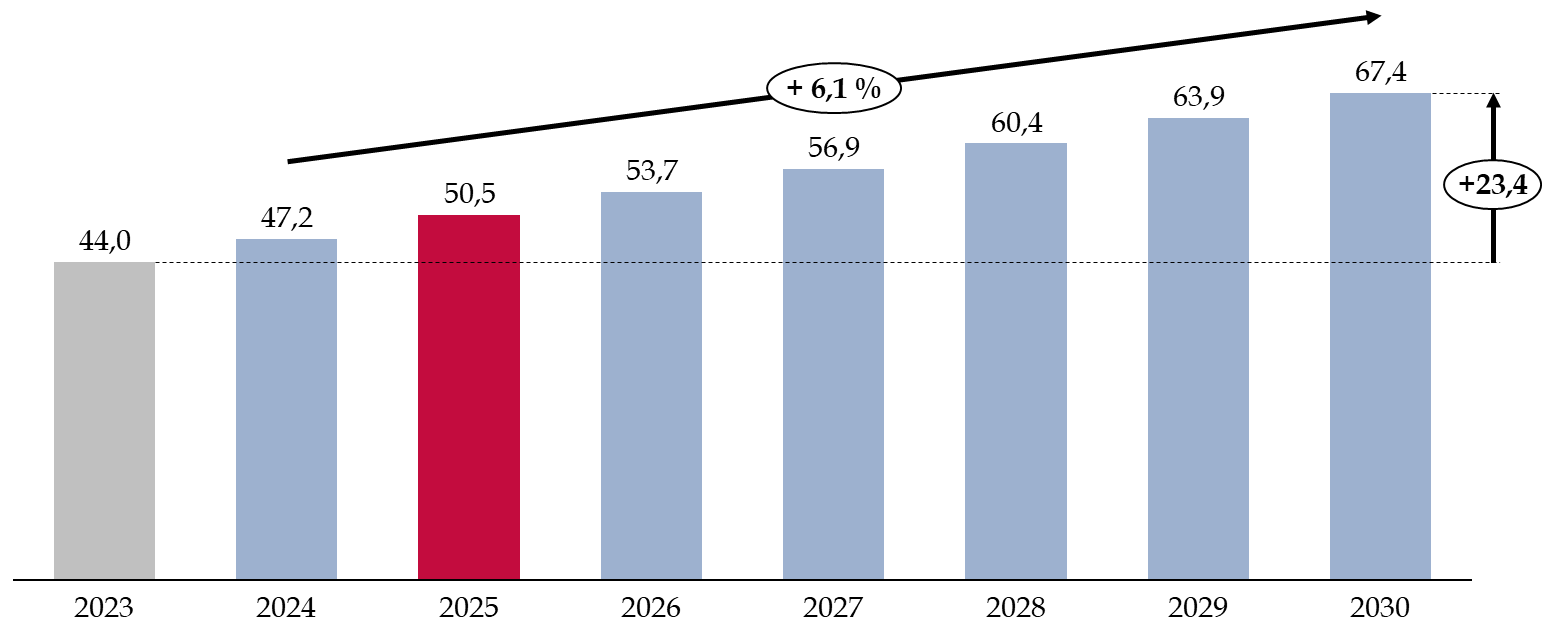

Dans un contexte géostratégique dégradé, marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 - entraînant le retour de la guerre de haute intensité en Europe - mais également par les tensions mondiales protéiformes, la LPM 2024-2030 prévoit une enveloppe au profit des armées de 400 milliards d'euros en crédits de paiement (CP) pour la période, hors contribution au CAS « Pensions », en hausse de 105 milliards d'euros par rapport à la précédente programmation.

Trajectoire budgétaire prévue par la LPM 2024-2030

(en CP, en milliards d'euros courants et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la LPM 2024-2030

S'y ajoutent des ressources complémentaires à hauteur de 13,3 milliards d'euros (dont une part constitue en réalité de moindres dépenses), pour un total de 413,3 milliards d'euros.

Si ce montant est significatif, il doit être relativisé en partie. D'une part, il est mesuré en euros courants, l'inflation venant ainsi éroder sa portée, pour un total initialement mesuré à 30 milliards d'euros sur la période de programmation. D'autre part, s'il pourrait conduire à porter le taux d'effort de défense de 2,06 % aujourd'hui à un peu moins de 2,3 % à l'horizon 2030, c'est notamment au bénéfice artificiel de l'affaissement des perspectives de croissance du PIB par rapport à celles qui étaient sous-jacentes à la construction de la LPM. Par ailleurs, ce niveau serait comparable à celui observé à la fin des années 1990 mais resterait inférieur de moitié à celui du milieu des années 1960.

C. SANS ÊTRE EN MESURE D'ÉLARGIR LE FORMAT DES ARMÉES, LA LPM 2024-2030 EN MODERNISE LES CAPACITÉS ET FIXE DES OBJECTIFS À L'HORIZON 2030

La LPM fixe des ambitions en termes de capacités pour la période de programmation. En premier lieu, elle prévoit un effort budgétaire significatif dédié aux équipements, qui n'empêche pas de décaler des cibles à l'horizon 2035 sur certains segments pourtant majeurs concernant les trois forces, notamment le programme Scorpion de l'armée de Terre et le programme Rafale. En deuxième lieu, elle intègre un objectif de renforcement net des effectifs du ministère des armées de 6 300 ETP et de 40 000 réservistes. En troisième lieu, elle prévoit une augmentation des niveaux de préparation, de capacités opérationnelles et de disponibilité des matériels. En dernier lieu, elle pose l'objectif de renforcer la base industrielle et technologique de défense (BITD) en France et en Europe.

Dans un contexte de hausse du coût des matériels, l'enveloppe budgétaire prévue par la LPM 2024-2030 permet d'assurer la modernisation des armées, mais pas véritablement le rehaussement de leur format.

II. UNE EXÉCUTION DE LA LPM GLOBALEMENT CONFORME, MAIS DES ÉCUEILS NOTABLES

A. UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE MARQUÉE PAR DES TENSIONS ET RIGIDITÉS MANIFESTANT L'ABSENCE DE TOUTE MARGE DE MANoeUVRE

1. Les lois de finances initiales sont conformes à la trajectoire prévue en LPM...

À ce jour, pour 2024 et 2025, les budgets initiaux annuels prévus pour la mission « Défense » dans les lois de finances initiales (LFI) afférentes se sont inscrites en cohérence avec la trajectoire budgétaire prévue en LPM. Les crédits initiaux pour 2025 représentent 59,95 milliards d'euros en CP, pensions comprises, soit 10,3 % des crédits du budget général de l'État.

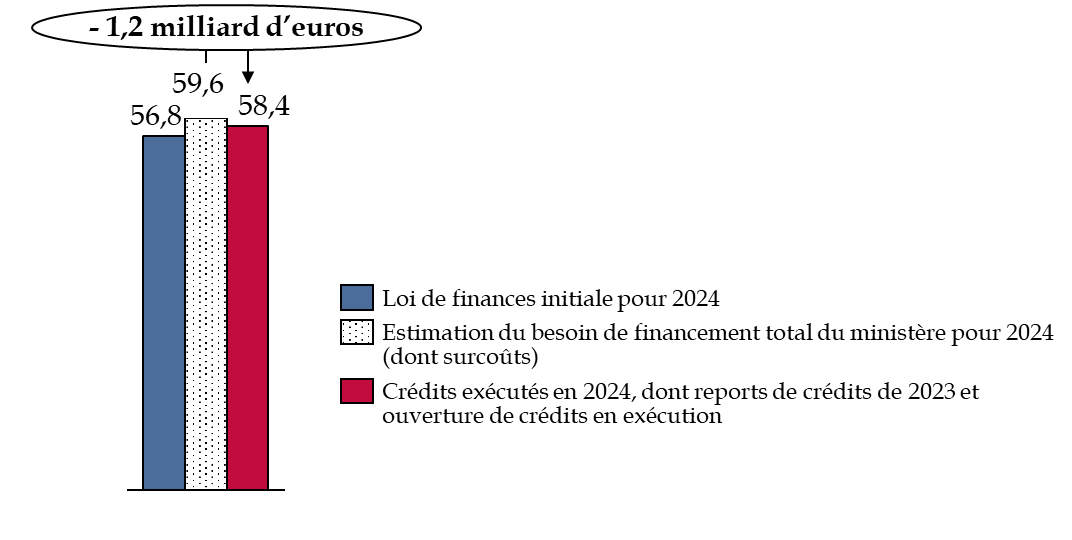

2. ...mais la gestion budgétaire est marquée, dès la première année de la période de programmation, par une tension exagérément forte sur les crédits

En 2024, 58,43 milliards d'euros ont été consommés en CP, dont la contribution au CAS « Pensions », soit + 1,67 milliard d'euros par rapport aux crédits initialement ouverts. La mission a notamment bénéficié en 2024 de reports et d'ouverture de crédits en exécution. Les crédits exécutés n'ont toutefois pas permis de financer l'ensemble des surcoûts constatés en cours d'année (principalement au titre des opérations extérieures et missions intérieures, des déploiements sur le flanc oriental de l'OTAN, et pour le soutien à l'Ukraine).

En fin d'année, le reliquat du besoin de financement à l'échelle de la mission était d'environ 1,2 milliard d'euros, essentiellement porté par le programme 146 relatif à l'équipement des forces.

Crédits prévus et crédits exécutés en 2024 pour la mission « Défense »

(en milliards d'euros, y compris contribution au CAS « Pensions », en CP)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la LFI pour 2024 et les documents budgétaires

Cette situation s'explique par une sous-estimation chronique initiale des surcoûts à prévoir, une divergence d'interprétation sur ce que recouvre le financement interministériel des surcoûts liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures prévu dans la LPM et des difficultés à ouvrir en cours d'année les crédits supplémentaires, dans un contexte budgétaire général très dégradé, en contradiction sur certains points avec la lettre de la LPM.

Alors que le ministère des armées manifeste une volonté forte de sanctuariser autant que possible l'intégralité des acquisitions capacitaires prévues en LPM, le besoin de financement subsistant s'est traduit essentiellement par une hausse du « report de charges » (à savoir les dépenses qui auraient dû être réglées dans l'année mais dont le paiement a été reporté).

Concrètement, le ministère des armées achète donc davantage qu'il ne peut aujourd'hui payer.

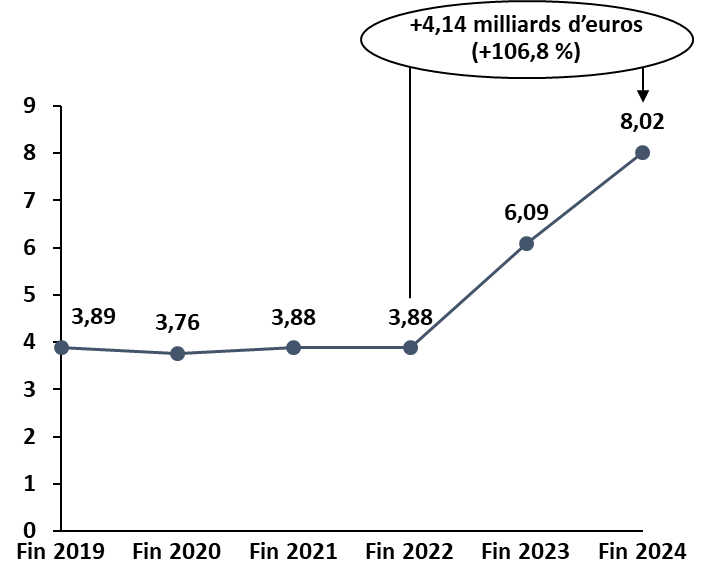

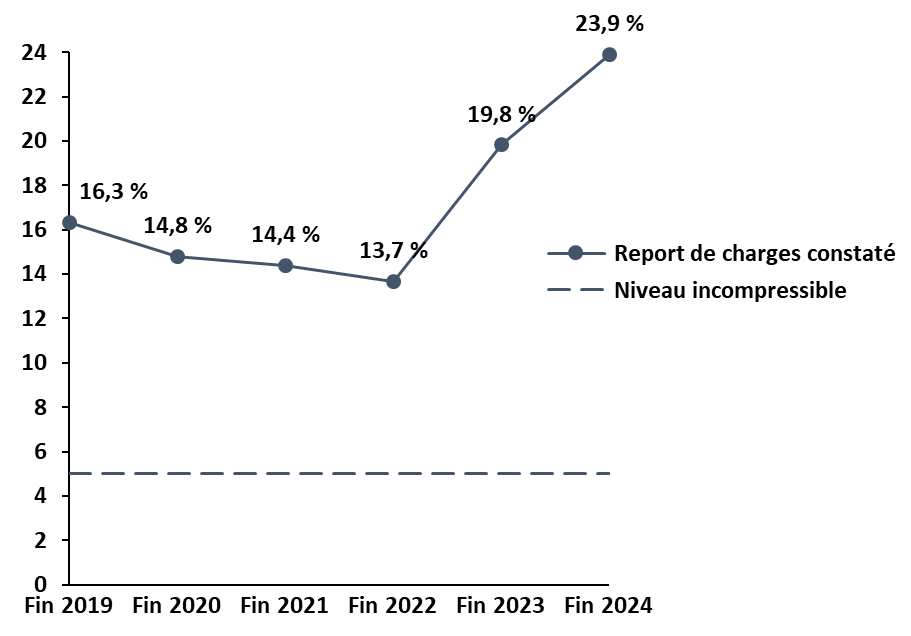

3. Une hausse anormale du report de charges

Alors que le stock de report de charges de 2022 vers 2023 était de 3,88 milliards d'euros, il s'établirait à environ 8,02 milliards d'euros de 2024 vers 2025 ; le stock a ainsi plus que doublé en deux ans.

Face à une dynamique souffrant d'importants risques de soutenabilité, il importe de reprendre rapidement le contrôle du report de charges.

Évolution du report de charges de la mission « Défense » entre fin 2019 et fin 2024

(en milliards d'euros) (en % des crédits, hors dépenses de personnel)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses aux questionnaires du rapporteur spécial

4. Une mission « Défense » souffrant de trop fortes rigidités

Les rigidités les plus contraignantes pesant sur la mission « Défense » portent sur le poids des paiements nécessaires pour honorer les engagements pris antérieurement. En particulier, les restes à payer, c'est-à-dire le stock de crédits de paiement ayant vocation à être consommé pour payer les autorisations d'engagement (AE) mobilisées dans les années précédentes, représentent aujourd'hui un montant cumulé de 99 milliards d'euros fin 2024. Près de 90 % des crédits de paiement prévus en 2025, hors dépenses de personnel, seront ainsi destinés à apurer ce stock, qui continue par ailleurs d'être alimenté par l'engagement d'AE.

5. Au total, un budget de la défense qui apparaît dépourvu de toute marge de manoeuvre

Au total, l'exécution budgétaire des dépenses de défense est dépourvue de toute marge de manoeuvre, situation que les hausses prévues des crédits budgétaires alloués annuellement (les « marches ») ne devraient pas être en mesure de modifier fondamentalement, au regard du montant des engagements qui continuent à être pris. Cette situation induira une très forte difficulté du ministère à pouvoir répondre aux aléas, y compris en cas d'évolution des besoins des armées.

Le Gouvernement doit dégager des marges de manoeuvre pour le budget de la défense, en augmentant les ressources disponibles ou en procédant à des choix dans les dépenses.

B. LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE CAPACITÉS FIXÉS PAR LA LPM POUR 2030 RESTE POSSIBLE À CE JOUR, MAIS DES DIFFICULTÉS APPARAISSENT

1. Si le rythme d'acquisition des matériels demeure à ce jour compatible avec l'atteinte des objectifs capacitaires pour 2030, des difficultés doivent être relevées

De nombreux équipements ont été livrés à temps en 2024. Néanmoins, l'indicateur du taux de réalisation des équipements (cible de commandes, de livraisons, de jalons ou étapes importantes des programmes d'armement à franchir dans l'année), s'établit en 2024 à 62,7 %, contre un objectif fixé à 85 %. En outre, des retards ou reports se matérialisent concernant les livraisons de matériels. Peuvent être notamment cités en 2024, pour la Marine nationale, des retards pour les frégates de défense et d'intervention et les patrouilleurs.

2. Le début d'exécution de la LPM connaît une reprise de la hausse des effectifs

Après une période de fin d'exécution de la LPM précédente très compliquée du point de vue des effectifs, la chronique annuelle actée de la LPM 2024-2030 prévoit une augmentation limitée annuellement à 700 équivalents temps plein (ETP) en 2024 et 2025. La prévision inscrite en LFI 2024 était toutefois limitée à + 456 ETP, dont + 400 ETP sur le périmètre de la LPM. La LFI pour 2025 a, quant à elle, prévu un schéma d'emplois de + 700 pour 2025.

Le schéma d'emplois exécuté pour 2024 a dépassé la prévision en LFI, s'établissant à + 479 ETP. Néanmoins, l'effectif total réalisé à fin 2024 reste très en-deçà des objectifs fixés par la LPM, essentiellement du fait de la très forte sous-réalisation du schéma d'emplois en 2023.

3. Une hausse très progressive de la préparation opérationnelle des forces et de la disponibilité des matériels

Depuis 2023, le ministère des armées ne communique plus publiquement les indicateurs généraux relatifs à la disponibilité technique des matériels et à l'activité des forces. Or, le niveau de disponibilité des matériels demeure aujourd'hui, selon les informations recueillies, inégal1(*), même si des progrès doivent être soulignés dans certains secteurs.

Par ailleurs, si la LPM vise à renforcer la préparation opérationnelle des armées, la hausse de ses niveaux d'activité n'est en réalité prévue qu'à compter de 2028, comme l'a constaté le rapporteur spécial, bien que des efforts d'amélioration qualitative de l'activité sont prévues antérieurement. Cet horizon apparait lointain au regard du contexte stratégique.

III. TOUT NOUVEL EFFORT BUDGÉTAIRE EN FAVEUR DE LA DÉFENSE DEVRA RESTER SOUTENABLE POUR LES FINANCES PUBLIQUES ET ÊTRE INTÉGRÉ À UN CADRE STRATÉGIQUE RENOUVELÉ

A. LA HAUSSE DES CRÉDITS ANNUELS EN FAVEUR DES ARMÉES DEVRA RESTER SOUTENABLE ET S'APPUYER SUR UNE LÉGITIMITÉ FORTE

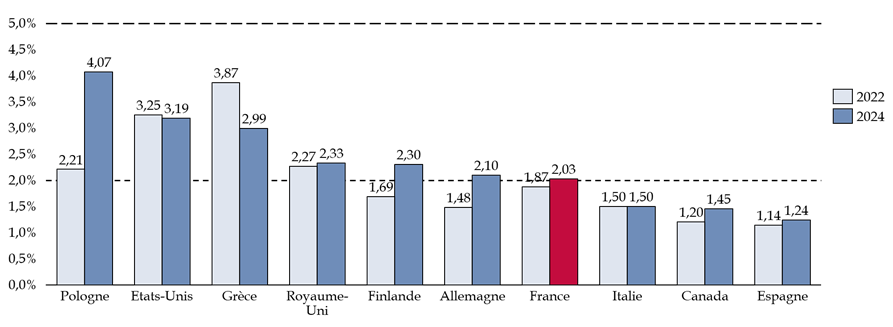

1. L'accélération de la dégradation du contexte stratégique en 2025 a conduit de nombreux États à envisager un net renforcement des dépenses de défense, amorcé dès 2022

Dans un environnement stratégique déjà très détérioré, les dépenses de défense des États sont orientées à la hausse depuis 2022. Au niveau mondial, la part des dépenses militaires est ainsi passée d'environ 2,2 % du PIB en 2021 à 2,5 % en 2024. Au sein de l'OTAN, ces dépenses ont également eu tendance à augmenter parmi les 32 membres, pour certains fortement.

Évolution de la part des dépenses militaires entre 2022 et 2024 au sein de l'OTAN

(en proportion du PIB, aux prix de 2021)

Source : commission des finances, d'après les données de l'OTAN

La tendance à la progression des dépenses de défense se traduit également dans leur volume. À prix constants de 2023, les dépenses de la Russie ont ainsi augmenté d'environ 119,3 % entre 2021 et 2024, de 93,4 % en Pologne, de 47,6 % en Allemagne, de 14,2 % au Royaume-Uni, de 6,8 % aux Etats-Unis et de 6,6 % en France.

Si la tendance est à la hausse, les efforts consentis par chaque pays demeurent néanmoins aujourd'hui très disparates. En 2024, les dépenses françaises représentent environ 6,5 % des dépenses américaines, 43,5 % des dépenses russes, 73 % des dépenses allemandes, 79 % des dépenses du Royaume-Uni, 100 % des dépenses ukrainiennes et 170 % des dépenses italiennes.

Si la trajectoire prévue en LPM présente une augmentation notable des dépenses, celle-ci n'est pas de nature à modifier sensiblement la place de la France à l'échelle mondiale dans l'effort de défense, ni en proportion de la richesse nationale, ni en volume de dépenses, dans un contexte d'augmentation rapide des dépenses militaires dans de nombreux pays depuis 2022.

Les annonces américaines de début 2025 remettant en cause ou conditionnant fortement la protection de l'Europe par les Etats-Unis a conduit à un large mouvement d'annonces de hausse à venir des dépenses militaires sur le continent, qui reste pour l'essentiel à être concrétisée.

2. L'effort de défense devra s'appuyer, tant à l'échelle européenne que française, sur une vision stratégique et une légitimité forte

À l'échelle continentale, il manque aujourd'hui une véritable stratégie de défense de l'Europe. Certes, la Commission européenne a présenté à la mi-mars 2025 un Livre blanc pour la défense européenne. Néanmoins, la défense de l'Europe relève avant tout des États, ainsi que de l'OTAN. C'est à ces échelles que des décisions stratégiques devront être prises pour la sécurité de l'Europe.

À l'échelle française, une analyse renouvelée des enjeux stratégiques est nécessaire. S'il advenait que le Gouvernement souhaite modifier la trajectoire prévue en LPM, il conviendrait de procéder soit à son actualisation par la voie parlementaire, soit à l'examen d'un nouveau texte.

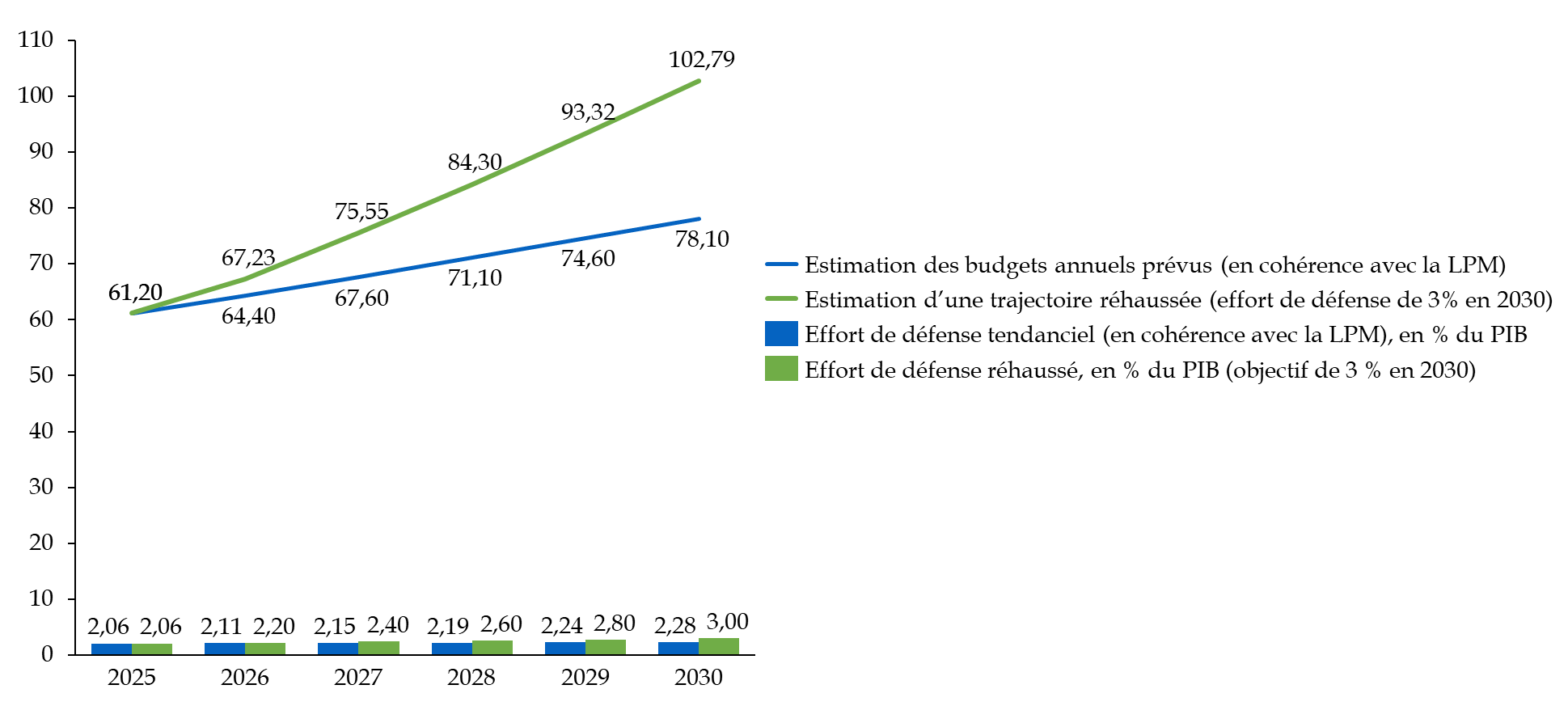

3. Un effort de défense qui doit rester finançable

a) Les défis des modalités de financement de l'effort de défense en Europe

Si l'importance des menaces incite à un effort de défense supplémentaire, il importe de s'assurer que celui-ci demeure effectivement finançable au regard des leviers disponibles : hausse des impôts, baisse des dépenses publiques hors défense, hausse du déficit et de la dette publics.

Les efforts annoncés dans de nombreux pays d'Europe interviendraient dans un environnement économique et de finances publiques contraignant, plus ou moins fortement en fonction des cas. Or, le plan « ReArm Europe » annoncé par la Commission européenne en mars 2025 consiste à assouplir les contraintes pesant sur le niveau de déficit pour ce qui concerne les dépenses de défense. Il prévoit, d'une part, de permettre, sous certaines conditions, aux États d'augmenter ces dépenses sans déclencher la procédure de déficit excessif pour « créer une marge de manoeuvre budgétaire de près de 650 milliards d'euros sur quatre ans » à l'échelle de l'UE, et, d'autre part, de créer un instrument intitulé « SAFE » permettant à la Commission de lever jusqu'à 150 milliards d'euros sur les marchés de capitaux pour les prêter aux États, à cette même fin.

Néanmoins, les dépenses auront bien à être assumées par les États eux-mêmes, alors que la France devrait demeurer quant à elle soumise à une procédure pour déficit public excessif.

b) Le caractère très détérioré des finances publiques en France, impose un effort de défense progressif et des économies concomitantes dans les autres dépenses

En France, le contexte des finances publiques ne laissant pas de marge pour une augmentation du déficit, de l'endettement ou du niveau de prélèvements obligatoires, tout effort supplémentaire de dépense devrait conduire parallèlement à une réduction des dépenses publiques sur d'autres postes.

Hypothèse de trajectoire budgétaire

portant l'effort de défense à 3 % du PIB

en 2030

(en milliards d'euros courants et en % du PIB, pensions comprises)

Source : Calculs de la commission des finances, d'après les données du Rapport d'avancement annuel 2025, de l'INSEE et la trajectoire budgétaire prévue par la LPM 2024-2030

B. CRÉER RAPIDEMENT LES CONDITIONS DE LA MONTÉE EN CHARGE DE L'INDUSTRIE DE DÉFENSE EN FRANCE ET EN EUROPE

La montée en puissance de la BITD en Europe et en France ne se décrète pas, elle se construit. Si une montée en cadence a déjà eu lieu, des efforts sont encore nécessaires, tant au niveau stratégique que des points de vue financier et normatif. En effet, la cohérence de la progression des dépenses militaires et des capacités industrielles sera primordiale. À défaut, les efforts budgétaires se feraient au profit des industriels extérieurs à l'UE.

À l'échelle européenne, loin de la stratégie classique du juste « retour géographique », il conviendra de mettre la politique industrielle au service de l'efficacité de la défense de l'Europe. Devrait être privilégiée en Europe une stratégie consistant à acquérir de façon conjointe les matériels européens les plus efficients, quel que soit leur pays de fabrication.

Par ailleurs, il conviendra de s'assurer que les financements nécessaires aux entreprises pour leurs investissements sont disponibles en quantité suffisante. Pour ce faire, il est nécessaire, outre que l'État formalise les commandes (qu'il ne fait parfois qu'évoquer) et règle ses factures à temps, de mobiliser les fonds publics d'investissement en capital et de garantir que les normes applicables, notamment en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, soient favorables au développement du secteur.

Enfin, il serait opportun de lever une partie des contraintes pesant sur la BITD, notamment les lourdeurs des procédures afférentes à la création et à l'extension d'infrastructures industrielles dans le secteur, ainsi que de sécuriser « à 360 degrés » ces entreprises face aux différents risques auxquels elles sont exposées (rupture d'approvisionnement, renseignement, intrusions, etc.).

* 1 Comme l'avait déjà montré le rapporteur spécial dans un rapport récent n° 4 (2024-2025), déposé le 2 octobre 2024, fait au nom de la commission des finances, sur le maintien en condition opérationnelle des équipements militaires.