III. TOUT NOUVEL EFFORT BUDGÉTAIRE EN FAVEUR DE LA DÉFENSE DEVRA RESTER SOUTENABLE POUR LES FINANCES PUBLIQUES ET ÊTRE INTÉGRÉ À UN CADRE STRATÉGIQUE RENOUVELÉ

Alors que l'environnement stratégique s'est significativement détérioré depuis quelques années95(*), et tandis que la trajectoire budgétaire de la LPM 2024-2030 prévoit une progression continue des crédits annuels en faveur de la défense jusqu'en 2030, les dépenses militaires sont orientées à la hausse en Europe et dans le monde depuis 2022.

Plus récemment, face au très net amoindrissement de la crédibilité de la protection américaine de l'Europe depuis la prise de fonction de Donal Trump comme 47e président des Etats-Unis en janvier 2025, et à l'hostilité déclaratoire du président russe à l'égard de l'Europe, de nombreux chefs d'États et de Gouvernement du continent ont évoqué la nécessité de renforcer plus vigoureusement les dépenses de défense, y compris le président de la République, Emmanuel Macron.

En France, si l'augmentation des dépenses de défense au-delà de la trajectoire de la LPM doit être examinée, dans un environnement de sécurité en Europe qui a profondément évolué depuis l'adoption de cette loi, il convient toutefois de s'assurer que l'effort en faveur des armées reste soutenable et crédible, et qu'il s'appuie sur une analyse stratégique renouvelée en France et en Europe.

En outre, pour garantir une certaine autonomie stratégique et faire bénéficier l'économie européenne de l'effort de défense, il est indispensable de créer rapidement les conditions de la poursuite de la montée en charge de l'industrie de défense en France et en Europe. Aux enjeux de financement tenant aux dépenses militaires étatiques (qu'il provienne d'argent public ou de financements privés, par exemple dans le cadre d'un éventuel grand emprunt) s'ajoutent ainsi ceux, distincts, relatifs à la base industrielle et technologique de défense (BITD), que ce financement provienne, là encore, d'argent privé ou d'argent public (dans le cadre d'un fonds public d'investissement en fonds propres par exemple).

Plus largement, la manière de dépenser importera fortement, qu'il s'agisse du format d'armées souhaité et de leur articulation continentale, de l'équilibre recherché entre capacités de pointe et la masse des matériels ou encore du choix des pays européens quant aux modalités d'acquisition des matériels.

A. QUELLE QUE SOIT SON AMPLEUR, LA HAUSSE DES CRÉDITS ANNUELS EN FAVEUR DES ARMÉES DEVRA ÊTRE SOUTENABLE ET CRÉDIBLE ET S'APPUYER SUR UNE LÉGITIMITÉ FORTE

1. L'accélération de la dégradation du contexte stratégique en 2025 a conduit de nombreux États d'Europe, y compris la France, à envisager un net renforcement de la progression des dépenses militaires, amorcée dès 2022

a) Un contexte stratégique qui s'est récemment fortement détérioré en Europe sous l'impulsion militaire de la Russie, en 2022, puis des déclarations des Etats-Unis sur la protection de l'Europe, en 2025...

L'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie le 24 février 2022 et la guerre qui se poursuit depuis lors a constitué un tournant stratégique majeur pour la sécurité en Europe et marqué le retour de l'affrontement entre États souverains et de la guerre de haute intensité en Europe. Plus largement, elle s'est inscrite dans un monde désormais caractérisé par des conflits placés sous le triple signe du retour du fait nucléaire, de la haute intensité et de l'hybridité des stratégies, combinant actions militaires et non militaires.

Dans ce contexte, plusieurs prises de position du nouveau président américain Donald Trump et de son administration en début d'année 2025 ont en outre réduit la crédibilité de la protection militaire américaine de l'Europe, y compris au regard de l'article 5 du traité de l'OTAN, qui prévoit une assistance militaire mutuelle entre les États membres en cas d'agression.

L'OTAN, le coeur de la défense de l'Europe

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est une entité politico-militaire établie par le traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949, à des fins de défense et de sécurité collectives des États membres.

L'OTAN, qui comptait initialement 12 membres fondateurs, en comprend aujourd'hui 32, dont 29 pays d'Europe (y compris la Finlande et la Suède, qui ont rejoint l'Alliance respectivement en 2023 et 2024), la Turquie, le Canada et les Etats-Unis. Seuls 4 pays membres de l'Union européenne ne sont pas membres de l'OTAN : l'Irlande, l'Autriche, Malte et Chypre.

L'article 5 du traité stipule que « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. »

L'OTAN constitue ainsi le pilier de la défense collective de l'Europe.

Source : commission des finances.

Si, cette évolution stratégique majeure, postérieure à l'adoption de la LPM, ne semble pas nécessairement concerner la protection nucléaire, elle questionne directement la protection conventionnelle du continent, que le président américain a conditionné à un très fort renforcement des dépenses militaires des États européens, la moitié des dépenses totales de l'OTAN étant aujourd'hui assuré par les Etats-Unis.

b) ...conduisant à une hausse des dépenses militaires à compter de 2022, sans remettre en cause les grands équilibres...

(1) Une claire hausse des dépenses de défense à compter de 2022, tant en proportion du PIB qu'en volume...

Dans un contexte stratégique déjà détérioré, les dépenses militaires ont pris une trajectoire ascendante à compter de 2022 et surtout de 2023 dans de nombreux pays du monde, y compris en proportion du PIB. Au niveau mondial, la part des dépenses militaires est ainsi passée d'environ 2,2 % du PIB en 2021 à 2,5 % en 2024. Cette même année, les dépenses militaires mondiales ont représenté 2 718 milliards de dollars96(*). Les dépenses militaires en Europe (Russie incluse) ont augmenté de 17 % pour atteindre 693 milliards de dollars et sont le principal facteur de la hausse au niveau mondial en 2024.

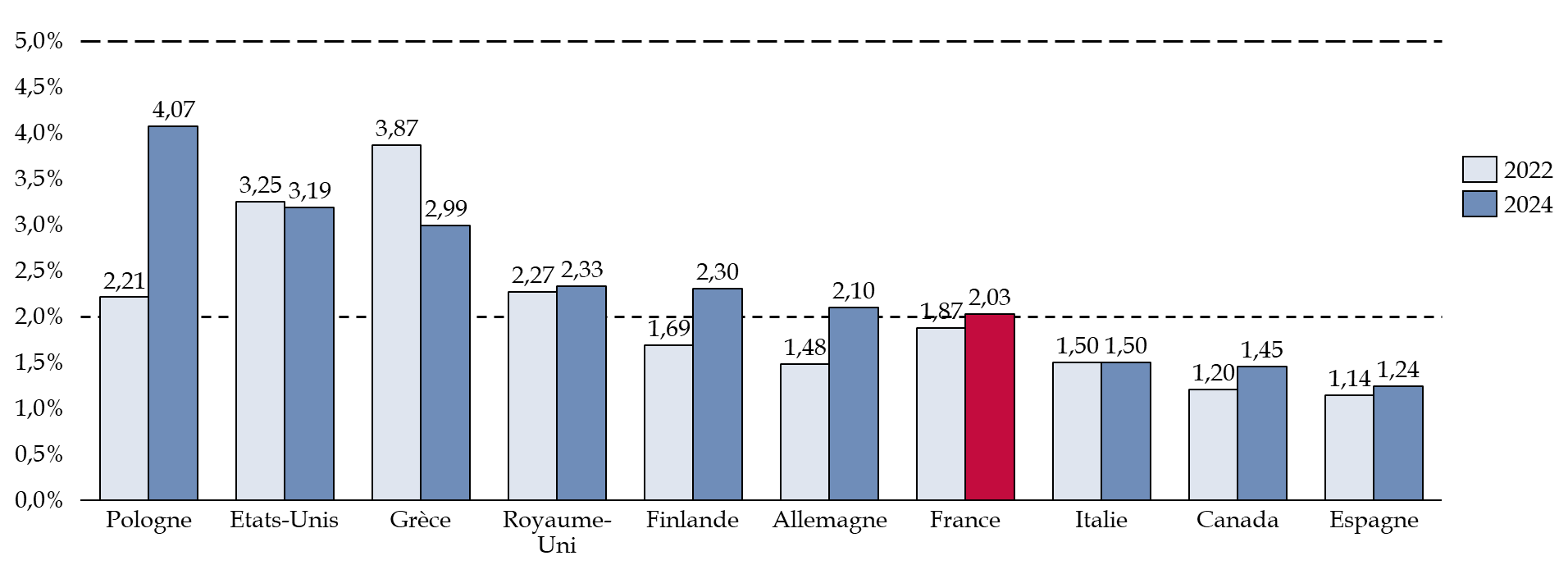

Pour ce qui concerne les pays membres de l'OTAN, la plupart d'entre eux ont connu une hausse de la part des dépenses militaires en proportion du PIB entre 2022 et 2024, permettant à certains, comme l'Allemagne et la France, de franchir l'objectif de 2 %.

Évolution de la part des dépenses militaires pour plusieurs pays de l'OTAN entre 2022 et 2024 dans la richesse nationale

(en proportion du PIB, aux prix de 2021)

Source : commission des finances, d'après les données de l'OTAN.

En 2024, sur les 32 membres de l'Alliance, 23 atteignent la cible de 2 % (soit 72 %) alors qu'en 2022, ils étaient 8 sur 30 membres (soit 27 %). Au total, les dépenses des membres de l'OTAN hors Etats-Unis s'établissent à 2,0 % de leur PIB cumulé en 2024, contre 1,63 % en 2022. En 2024, la France se situe au 20e rang des membres de l'Alliance en termes d'effort de défense en proportion du PIB.

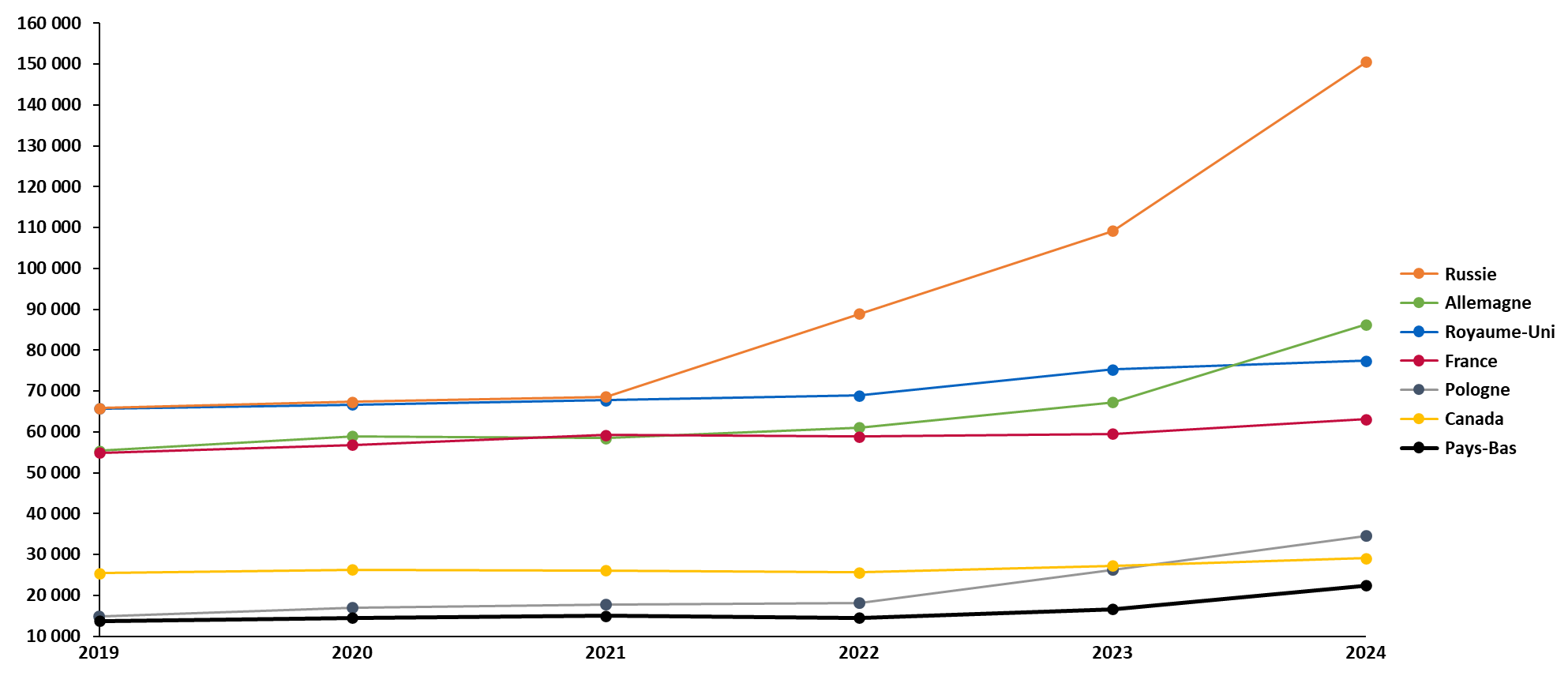

La tendance à la progression des dépenses de défense se traduit également dans leur volume. Si c'est en particulier le cas s'agissant de la Russie, cela est vrai dans de nombreux autres pays, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.

Dépenses militaires dans sept pays entre 2019 et 2024

(en millions de dollars américains de 2023)

Source : commission des finances d'après les chiffres du SIPRI.

Alors que la Russie dépensait autant en matière de défense que le Royaume-Uni en 2019, elle a dépensé deux fois plus en 2024 ; durant la même période, l'Allemagne, qui dépensait la même somme que la France en 2019, a dépensé nettement plus en 2024, et a dépassé le Royaume-Uni.

À l'échelle de l'OTAN, en 2024, la France se situe au 4e rang des pays dépensant le plus pour leur défense, derrière les Etats-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et devant la Pologne, l'Italie, la Turquie et l'Espagne. À l'échelle mondiale, c'est le neuvième pays le plus dépensier : outre les trois pays précités, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Arabie Saoudite et l'Ukraine (quasiment à égalité) dépensent davantage que la France.

(2) ... qui ne remet pas en cause les différences d'effort entre pays

Si les tendances sont globalement cohérentes aux niveaux mondial et européen, il n'en demeure pas moins que les efforts consentis par chaque pays demeurent aujourd'hui très disparates, s'étendant, hors petits pays insulaires, de 0,24 % du PIB pour l'Irlande à 34,5 % pour l'Ukraine, suivi d'Israël (8,8 %), en 2024.

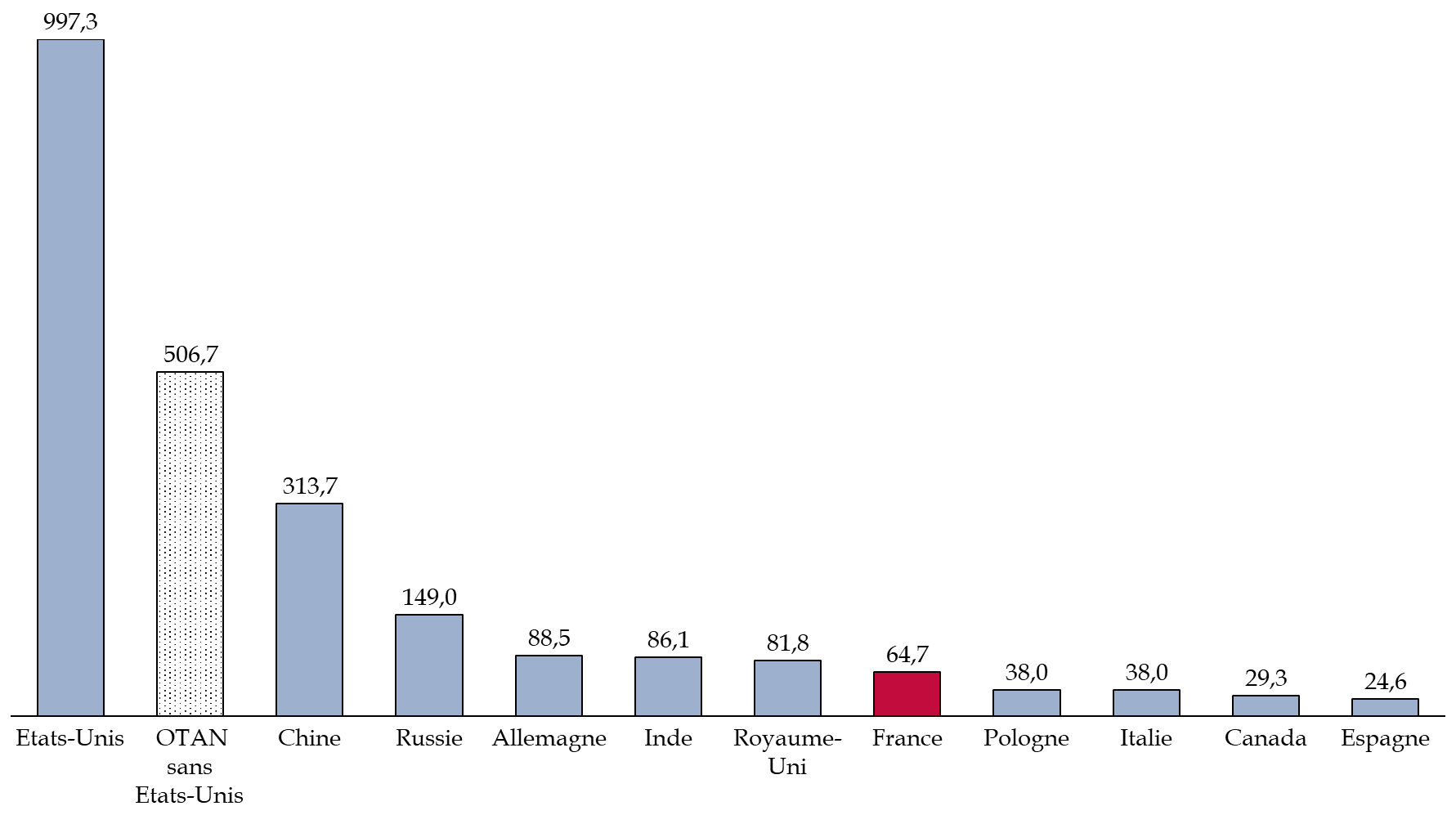

Les écarts sont encore plus manifestes en valeur absolue des dépenses militaires. En 2024, les dépenses françaises représentent environ 6,5 % des dépenses américaines, 43,5 % des dépenses russes, 73 % des dépenses allemandes, 79 % des dépenses du Royaume-Uni, 100 % des dépenses ukrainiennes et 170 % des dépenses italiennes.

Montant estimé des budgets militaires de plusieurs pays, en 2024

(en milliards de dollars américains de 2023)

Source : commission des finances, d'après les données du SIPRI et de l'OTAN (pour le chiffrage des dépenses de l'OTAN sans les Etats-Unis).

Ces différents éléments illustrent le fait que si la trajectoire prévue en LPM présente une augmentation notable des dépenses, celle-ci n'est pas de nature à modifier sensiblement la place de la France à l'échelle mondiale dans l'effort de défense, ni en proportion de la richesse nationale, ni en volume de dépenses. En effet, le niveau initial de l'effort de défense en 2024, associé à une augmentation rapide des dépenses militaires dans de nombreux pays depuis 2022, en réduit fortement la portée comparative. À titre d'illustration, l'effort de défense annuel allemand a augmenté d'environ 19 milliards d'euros en un an entre 2023 et 202497(*), soit l'équivalent de l'écart des crédits annuels prévu en LPM entre 2024 et 2030 (20,2 milliards d'euros). Néanmoins, le Royaume-Uni n'a quant à lui augmenté son effort que de 2,1 milliards d'euros, contre 3,5 milliards d'euros pour la France, mais son niveau initial était plus élevé.

Les efforts complémentaires très importants annoncés par de nombreux pays européens à l'occasion des déclarations de Donald Trump sur la protection américaine de l'Europe sont également de nature à modérer le poids relatif des hausses de dépenses de défense prévues en LPM.

c) ...puis à l'annonce d'importants efforts complémentaires à compter de 2025, dont la matérialisation reste à être constatée

(1) Au sein de l'OTAN, en Europe...

Dans le contexte déjà détérioré de l'environnement stratégique en Europe, les annonces américaines de début 2025 remettant en cause ou conditionnant fortement la protection de l'Europe par les Etats-Unis a conduit à un large mouvement d'annonces de hausse à venir des dépenses militaires sur le continent.

D'une part, à l'échelle de l'OTAN, l'objectif fixé en 2006 et 201498(*) de 2 % de dépenses de défense en proportion du PIB devrait être nettement relevé à l'occasion du sommet de la Haye, à la fin du mois de juin 2025. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a ainsi évoqué en février dernier un objectif qui pourrait s'établir à un niveau « considérablement plus élevé que 3 %99(*) ». Dans le même temps, le président américain Donald Trump et son administration100(*) prônent un objectif de 5 % pour les membres de l'OTAN, hors Etats-Unis, contre 2,0 % en 2024.

Pour mémoire, en 2024, il aurait fallu que les membres de l'OTAN, hors Etats-Unis, dépensent 371 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre une cible à 3,5 points de PIB et 748 milliards de dollars de plus pour parvenir à une cible de 5 points de PIB.

D'autre part, de nombreux chefs d'Etat et de Gouvernement ont annoncé début 2025 une forte hausse à venir de leurs dépenses militaires, qui reste pour l'essentiel à être concrétisée. Peuvent notamment être cités :

- l'Allemagne, qui a réformé le mécanisme du « frein à la dette » pour lui permettre d'augmenter d'environ 45 milliards d'euros par an ses dépenses de défense ;

- le Royaume-Uni, qui souhaite atteindre la cible de 2,5 % du PIB en 2027 (contre 2,3 % en 2024) ;

- le Danemark, qui cible un objectif de 3 % du PIB dès 2025 (contre 2,4 % en 2024) ;

- la Suède, qui désire établir ses dépenses militaires à 3,5 % du PIB en 2030 (contre 2,3 % en 2024) ;

- la Finlande, qui vise 3 % du PIB d'ici 2029 (contre 2,3 % en 2024) ;

- ou encore l'Estonie, qui cherche à atteindre 5,4 % du PIB en 2029 (contre 3,4 % aujourd'hui).

(2) ...et en France

S'agissant de la France, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué début mars 2025 un objectif de 3 % à 3,5 % de dépenses militaires en proportion du PIB pour les États européens, y compris la France.

Le ministre des armées, Sébastien Lecornu, a quant à lui déclaré qu'« un horizon autour de 100 milliards d'euros par an constituerait le poids de forme idéal pour les armées françaises ». Pour mémoire, ce montant correspondrait, en 2025, à environ 3,35 % du PIB. Lors de la conférence nationale des finances publiques du 15 avril 2025, le Premier ministre François Bayrou, a quant à lui indiqué que « Le Gouvernement affirme ses choix pour répondre à l'effort nécessaire : respecter les engagements prix dans le cadre de la loi de programmation, prendre notre part de la remise à niveau en tenant compte les efforts que la France a déjà consentis, par exemple pour notre force de dissuasion, ce qui signifiera sans doute un effort de quelques 3 milliards d'euros supplémentaires l'année prochaine », sans qu'il ne puisse être déterminé avec certitude s'il s'agit là de la marche annuelle prévue en LPM pour 2026 ou d'un effort complémentaire à celle-ci.

2. L'effort de défense devra s'appuyer, tant à l'échelle européenne que française, sur une vision stratégique et une légitimité forte

Quel que soit l'ampleur de l'effort de défense qui sera finalement acté aux échelles européenne et française - respect de la trajectoire de la LPM ou effort complémentaire -, l'évolution de la position américaine sur la défense de l'Europe et le caractère de plus en plus dégradé du contexte stratégique impose de redéfinir notre cadre stratégique. Les décisions budgétaires en découlant doivent en outre résulter d'une saisine pleine et entière du Parlement, condition de leur légitimité.

a) La stratégie de défense de l'Europe doit être renouvelée, à l'échelle des États européens et de l'OTAN

Si de nombreux États européens ont annoncé une nette hausse à venir de leurs budgets militaires et que de nombreuses réunions ont eu lieu au niveau des chefs d'États et de gouvernements à l'échelle européenne, de même qu'à celui des états-majors des armées, il manque aujourd'hui une véritable stratégie de défense de l'Europe.

Certes, la Commission européenne a présenté à la mi-mars 2025 un Livre blanc pour la défense européenne, qui n'est pas dépourvu de mérite, notamment en ce qu'il reprend la liste des besoins capacitaires établie à l'échelle du Conseil européen et donc des États-membres.

Le « livre blanc pour une défense européenne »

Alors que le plan « Rearm Europe / Préparation à l'horizon 2030 » prétend déployer de nouvelles capacités financières pour investir dans le domaine de la défense101(*), le livre blanc « pour une défense européenne » vise à déployer une approche stratégique à l'échelle continentale.

Présenté le 19 mars 2025 par la Commission européenne, le document énonce plusieurs grandes lignes d'action :

- combler les lacunes en matière de capacités militaires, l'accent étant mis sur les capacités critiques recensées par les États membres, à savoir la défense antiaérienne et antimissile, les systèmes d'artillerie, les munitions et missiles, les drones et systèmes anti-drones, la mobilité militaire, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la cyberdéfense, la guerre électronique, les facilitateurs stratégiques (les « strategic enablers »)102(*) et la protection des infrastructures critiques, incluant le transport stratégique, le ravitaillement en vol, la connaissance du milieu maritime et les capacités spatiales ;

- soutenir l'industrie européenne de la défense par un regroupement de la demande et une augmentation de la passation collaborative de marchés publics, de nature à renforcer l'interopérabilité des matériels ainsi qu'à réduire les coûts ;

- soutenir l'Ukraine par une assistance militaire accrue et une intégration plus poussée des industries européenne et ukrainienne de la défense ;

- approfondir le marché de la défense à l'échelle de l'UE, notamment en simplifiant la réglementation ;

- accélérer la transformation de la défense au moyen d'innovations de rupture telles que l'IA et la technologie quantique ;

- faire en sorte que l'Europe soit mieux préparée aux scénarios les plus pessimistes, en améliorant la mobilité militaire, en constituant des stocks et en renforçant les frontières extérieures, notamment la frontière terrestre avec la Russie et la Biélorussie ;

- renforcer le partenariat avec des pays du monde entier qui partagent les mêmes valeurs.

Source : commission des finances, d'après le livre blanc pour une défense européenne et les informations de la Commission européenne.

Il s'inscrit toutefois dans un cadre institutionnel qui n'est pas le plus adapté. En effet, la défense de l'Europe ne relève pas des compétences de la Commission européenne, ni même réellement de l'Union européenne, mais des États européens, ainsi que de l'OTAN. C'est à ces échelles que des décisions stratégiques devront être prises pour la sécurité de l'Europe.

Des compétences de l'Union européenne en matière de défense principalement limitées aux enjeux industriels et de financement

Si l'Europe a connu des projets de politique commune en matière de défense, à l'image de la Communauté européenne de défense en 1954, les communautés européennes puis l'Union européenne ne disposent que de peu de compétences en la matière, même si elles ont été un peu étendues au fil du temps.

Après le traité de Maastricht, qui a introduit une « définition progressive » d'une politique de défense commune, qui a donné naissance à la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), le traité de Lisbonne a institué une politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Selon l'article 42 du traité sur l'Union européenne (TUE), la PSDC fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). « Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires », à laquelle l'UE peut avoir recours afin de permettre « le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la coopération internationale conformément aux principes de la Charte des Nations unies », en dehors de l'UE. Par ailleurs, l'Agence européenne de défense (AED), « identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires ». Enfin, le même article précise qu'« au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies », étant précisé que « cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres ».

Toutefois, « l'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres », en l'absence d'armée commune. En outre, les décisions relatives à la PSDC, y compris celles portant sur le lancement d'une mission, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, ce qui renvoie de fait la compétence à l'ensemble des États-membres.

Ainsi, si l'article 42 du TUE stipule que la PSDC « inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union » et « conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi », la défense relève aujourd'hui de la souveraineté des États.

La souveraineté de ces derniers s'exprime en outre dans le fait que l'essentiel des États membres de l'Union européenne sont membres de l'Alliance atlantique, qui constitue en réalité l'organe central de défense de l'Europe aujourd'hui103(*). C'est d'ailleurs le sens du dernier paragraphe de l'article 42 du TUE, qui stipule que « Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre ».

Conformément aux traités, l'Union européenne peut en revanche être amenée à jouer un rôle important en matière de modalités de financement des dépenses de défense (application du pacte de stabilité et de croissance, outils de prêts) et de politique industrielle, notamment s'agissant du financement de la BITD, y compris concernant les aspects normatifs, et de la mise en place de commandes groupées.

Source : commission des finances.

b) À l'échelle française, l'effort de défense doit reposer sur une analyse renouvelée des enjeux stratégiques et de l'efficience des dépenses

Il convient aujourd'hui, comme à l'échelle européenne, de faire un état des lieux stratégiques de la situation pour la France. Car avant de dépenser plus, il convient de s'assurer que l'on dépense utilement en fonction du nouveau contexte. Et ce, même si le choix était fait d'en rester à la trajectoire prévue en LPM.

(1) La nécessité d'une analyse renouvelée des enjeux stratégiques

Cette méthode, dont la nécessité n'a pas échappée sur le principe au pouvoir exécutif, a conduit le président de la République à demander en janvier 2025, pour le mois de mai 2025, au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) une actualisation de la Revue nationale stratégique (RNS), dont la dernière édition date de novembre 2022104(*). Au regard du temps court imparti par le président de la République pour cette actualisation, il faudra prendre garde à ce qu'elle soit suffisamment approfondie.

(2) La nécessité d'un effort de défense aussi efficient que possible

Sur la base de ce travail stratégique, il conviendra de déterminer les besoins militaires idoines, que ce soit en matériels, en effectifs ou encore dans l'organisation et les doctrines des armées. Face au durcissement du contexte militaire et aux limites pesant sur les possibilités d'augmentation du budget de la défense, il est nécessaire de s'assurer de façon encore plus exigeante que les dépenses de défense sont efficientes et permettent d'atteindre les objectifs stratégiques définis au moindre coût. Une telle démarche ne pourra faire l'économie d'une réflexion sur le type de matériels acquis et sur le format des armées.

En premier lieu, s'agissant des matériels acquis, il convient aujourd'hui, d'une part, de réfléchir à une éventuelle modification de l'équilibre attendu entre le haut niveau technologique des matériels, pour un coût unitaire élevé, et leur disponibilité en « masse ». En effet, les conflits contemporains, marqués par des stratégies d'attrition, supposent de disposer de certains types de matériels en grand nombre, à l'image des drones à coûts modestes en Ukraine. Or, à ce jour, les armées françaises s'appuient majoritairement sur des parcs d'équipements limités, dont une part figure à la pointe de la technologie et est donc particulièrement exposée au risque d'attrition, par exemple en matière d'aéronefs, de missiles et de drones.

D'autre part, il conviendrait d'apporter une attention particulière aux modalités d'acquisition des matériels. En effet, les travaux menés par le rapporteur spécial ont permis de constater que pour certains matériels, le coût unitaire est fortement alourdi par un niveau élevé de spécifications complémentaires au modèle « de base » vendu par les industriels, ainsi que par le fait que peu d'exemplaires du même matériel sont commandés, renchérissant notamment le coût relatif des études associées. Une logique de « juste suffisance » des capacités des équipements pourrait ainsi être davantage privilégiée, pour une partie d'entre eux.

Une évolution maîtrisée de l'équilibre en faveur de la « masse » et de spécifications allégées des matériels supposerait une modification de la culture d'acquisition des armées, tant s'agissant des services du ministère, et en particulier de la direction générale de l'armement, que des industriels, habitués à des commandes du « haut du spectre » en nombre limité et sur le temps long.

Recommandation n° 7 : Envisager, pour certains besoins, un rééquilibrage partiel de la culture d'acquisition des armées au profit de matériels moins onéreux mais plus nombreux, dans le cadre d'une stratégie de juste suffisance des capacités des équipements (ministère des armées)

En second lieu, dans l'hypothèse d'un budget des armées demeurant limité, leur format pourrait éventuellement être interrogé s'agissant de la logique des capacités « différenciantes » à très haute valeur ajoutée. En effet, la France déploie aujourd'hui une forme de stratégie de « clubs » matérialisé par la volonté d'appartenir à des cercles fermés de capacités très spécifiques (dissuasion nucléaire, propulsion nucléaire des sous-marins et du porte-avions, capacités cyber et spatiales, etc.)105(*). Or, ces choix stratégiques opérés dans le cadre d'un budget limité conduisent, même pour une armée parfois qualifiée d'« embryonnaire » ou de « bonzaï » (force quasi-complète pouvant prendre en charge la quasi-totalité du spectre de mission mais disposant d'une faible épaisseur) des coûts fixes importants dans tous les domaines. En présence d'un budget limité, la marge de manoeuvre pour utiliser effectivement l'ensemble de nos capacités est en conséquence limitée. Néanmoins, le renoncement à une part de ces capacités serait de nature à rendre beaucoup plus difficile leur ré-acquisition ultérieure en cas de nécessité, du fait de pertes de compétences.

c) L'impératif de respecter pleinement les prérogatives du Parlement dans les modalités d'évolution de l'effort de défense

Si, à ce jour, le choix du Gouvernement n'est pas connu entre le respect de la trajectoire prévue en LPM ou une proposition d'effort de défense complémentaire, il est indispensable que le Parlement soit immédiatement saisi dès que des orientations auront été dégagées. Surtout, ses prérogatives décisionnelles en matière budgétaire devront être pleinement respectées.

Dans ce cadre, s'il advenait que le Gouvernement souhaite modifier la trajectoire prévue en LPM à compter de 2026 ou des années suivantes, il conviendrait de procéder soit à son actualisation par la voie parlementaire (la LPM le prévoyait pour avant la fin d'année 2027)106(*), soit, si les évolutions budgétaires étaient très substantielles, à l'examen d'une nouvelle LPM. En effet, si, comme le précise l'article 4 de la LPM, « la trajectoire de ressources budgétaires s'entend comme un minimum », il n'en demeure pas moins que cette trajectoire a été construite en cohérence avec des objectifs physiques mentionnés dans son rapport annexé, qui ont vocation à être modifiés en cas de hausse des crédits.

Recommandation n° 8 : Respecter pleinement les prérogatives législatives et budgétaires du Parlement s'agissant de la politique de défense, notamment en le saisissant rapidement dans l'hypothèse d'une proposition de modification de la trajectoire budgétaire prévue dans la LPM 2024-2030 (Gouvernement)

De même, dans l'hypothèse où de nouveaux crédits devaient être ouverts dès 2025 en faveur de la défense, la voie du projet de loi de finances rectificative (PLFR) devrait être privilégiée sur un décret d'avance. Certes, un tel décret peut permettre d'ouvrir des crédits supplémentaires jusqu'à 1 % des crédits ouverts par la LFI107(*), soit environ 8,1 milliards d'euros en CP et 8,4 milliards d'euros en AE en 2025, à condition que des crédits soient par ailleurs annulés au moins dans la même mesure. Cette solution priverait toutefois le Parlement de la possibilité de se prononcer sur les choix effectués et de les modifier108(*).

3. La nécessité de répondre aux écueils du début de période de la LPM en assainissant l'exécution budgétaire de la mission « Défense »

Comme cela a été développé supra, l'exécution du début de période de programmation est notamment marquée par une trop forte tension sur les crédits, un recours excessif au report de charges, et une rigidification marquée des dépenses, ne laissant aucune marge de manoeuvre pour faire face aux aléas et posant des questions de soutenabilité.

Dans ce contexte, il conviendra de s'assurer que la hausse des crédits annuels du budget de la défense est mobilisée en partie pour garantir la soutenabilité de l'exécution de la programmation, limiter le report de charges et recréer des marges de manoeuvre. Si, dans l'hypothèse où la trajectoire de la LPM n'était pas réhaussée, un certain ralentissement de la consommation des crédits engendrera un impact pour les armées, à défaut, le risque est grand de constater en fin de période de programmation qu'il aurait fallu en réalité une ou deux marches de plus pour financer l'ensemble des engagements pris. Il est en ce sens préférable, y compris pour les armées elles-mêmes, de s'assurer de la soutenabilité et donc de la crédibilité de la trajectoire plutôt que de devoir, à terme, mettre en pause les programmes par manque de crédits. En outre, même dans l'hypothèse où un effort supplémentaire était produit par rapport à la LPM, il conviendrait également de s'assurer qu'une part est bien mobilisée pour garantir la soutenabilité des dépenses et ainsi résister à la tentation de reproduire les mêmes schémas - avec les mêmes écueils - d'exécution des crédits.

4. Un effort de défense qui doit rester finançable

Si l'importance des menaces peut inciter à un effort de défense supplémentaire, il importe de s'assurer que celui-ci demeure effectivement finançable. La crédibilité et la prévisibilité de cet effort est d'ailleurs une condition de son effectivité et de la crédibilité internationale des capacités des armées. Cette préoccupation se pose avec une forte acuité en France, où les finances publiques sont dans un état particulièrement dégradé.

Schématiquement, le financement de la hausse des dépenses de défense peut en principe être assuré par trois biais, potentiellement cumulatifs :

- le recours au déficit public, ou à son aggravation, et donc à l'endettement public auprès des marchés ou des particuliers (par exemple dans le cadre d'un grand emprunt national) ;

- la hausse des prélèvements obligatoires ;

- la réduction des dépenses publiques autres que celles de défense.

a) Les défis des modalités de financement de l'effort de défense en Europe

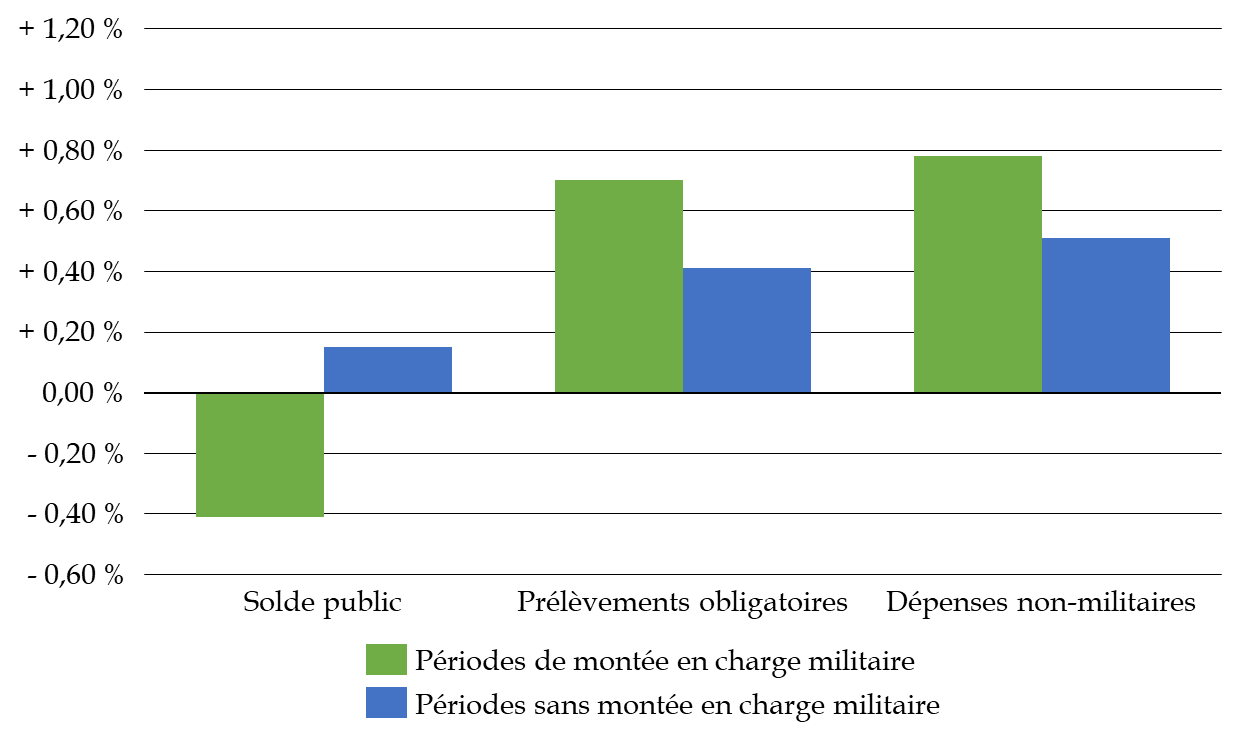

(1) Une tendance historique : le financement des efforts de défense se fait en général par l'endettement et les impôts

Sur la base d'une analyse des données depuis 1870 dans 22 pays, les économistes Christoph Trebesch et Johannes Marzian indiquent dans une publication de février 2025109(*) que les 113 épisodes de montée en charge des dépenses militaires identifiés110(*) ont le plus souvent été financées par un mélange de hausse du déficit et des prélèvements obligatoires. En outre, plus l'effort en dépenses militaires a été important, plus il a été financé par le levier de l'endettement.

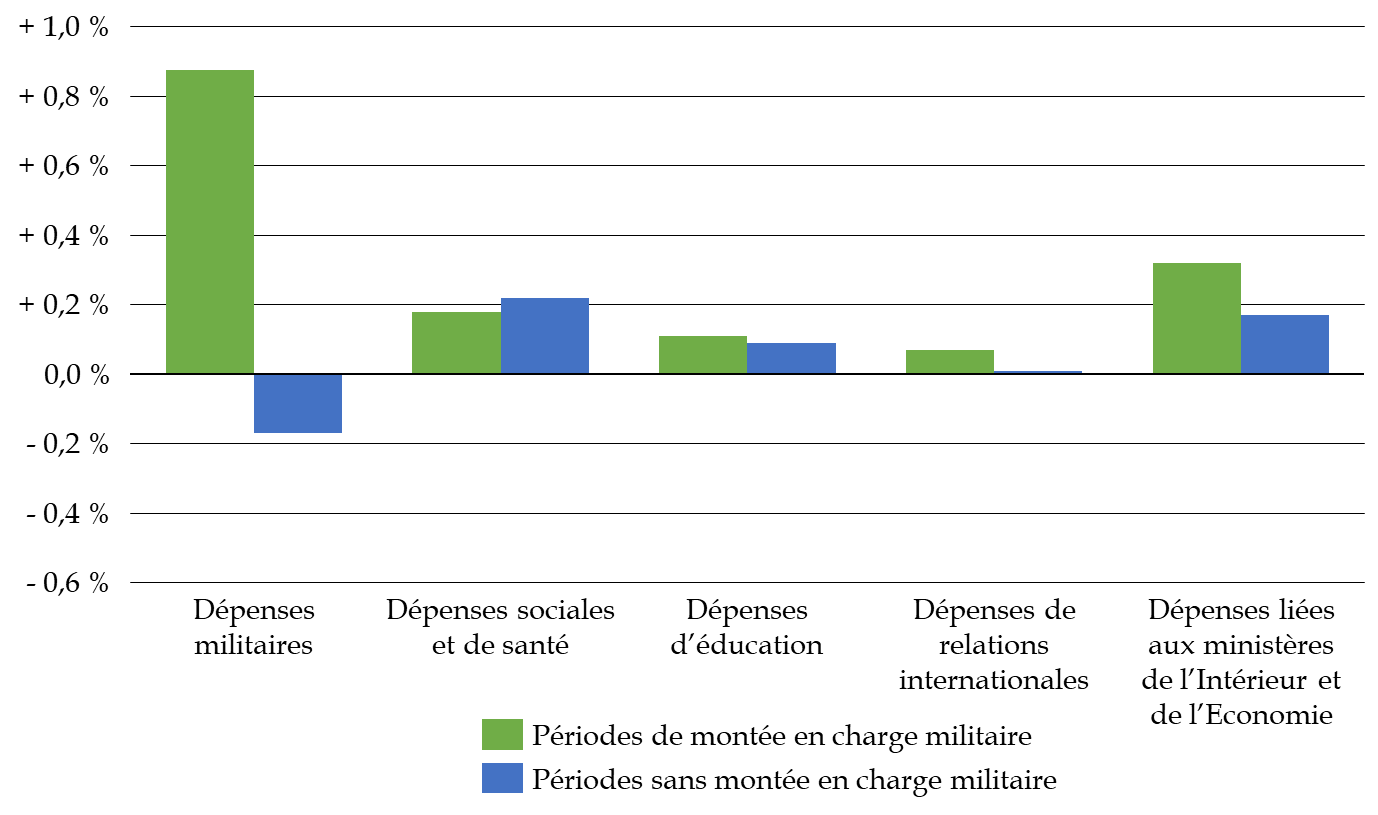

À l'inverse, la réduction des dépenses, notamment en matière sociale, a été rarement mobilisée. Les dépenses non-militaires tendent d'ailleurs plutôt en moyenne à augmenter concomitamment à l'effort militaire.

Évolution annuelle du solde public, des

prélèvements obligatoires et

des dépenses

non-militaires selon la mise en oeuvre d'un effort de guerre ou non

dans 22

pays

(en % du PIB)

Note : les chiffrages sont des estimations arrondies de ceux apparaissant dans l'étude. De légers écarts pourraient être constatés.

Source : commission des finances d'après l'étude de Marzian Trebesch (2025).

En période d'effort de défense, l'ensemble des grandes catégories de dépenses non-militaires répertoriées par l'étude tendent à augmenter, au demeurant de manière plus rapide qu'hors période d'effort (à l'exception des dépenses sociales et de santé, qui progressent un peu moins vite).

Évolution annuelle des dépenses militaires et des grandes catégories de dépenses non-militaires selon la mise en oeuvre d'un effort de guerre ou non dans 22 pays

(en % du PIB)

Note : les chiffrages sont des estimations arrondies de ceux apparaissant dans l'étude. De légers écarts pourraient être constatés.

Source : commission des finances d'après l'étude de Marzian, Trebesch (2025).

(2) Un contexte économique peu favorable

Les importants efforts de défense annoncés dans de nombreux pays d'Europe interviendraient dans un environnement économique contraignant, plus ou moins fortement en fonction des cas.

Du point de vue général, le caractère modeste des perspectives de croissance (tendance alourdie par les tensions commerciales initiées par le président américain Donald Trump) rendra les augmentations de dépenses de défense plus douloureuses pour le continent, même si elle facilitera, de façon paradoxale, la hausse du ratio de ces dépenses en proportion du PIB.

En outre, s'ajoutent à ces enjeux économiques les difficultés tenant à la situation dégradée des finances publiques de nombreux pays européens, en particulier en termes de taux d'endettement, bien que la situation soit hétérogène.

Comparaison de la part des dépenses

militaires et de l'endettement

en proportion du PIB dans plusieurs pays, en

2024

(en % du PIB)

Source : commission des finances, d'après les données de l'OTAN, d'Eurostat et sources diverses.

La mise en regard du taux d'endettement et de la proportion des dépenses de défense dans la richesse nationale permet de mesurer les marges de manoeuvre disponibles pour augmenter l'effort de défense par le biais de l'endettement. Ainsi, la très forte hausse de l'effort de défense polonais depuis 2022 a été permis par un niveau d'endettement relativement faible. De même, le niveau relativement maîtrisé de l'endettement de la Finlande et de l'Allemagne leur permet d'envisager de financer par la dette une partie de la hausse des dépenses. A l'inverse, la France - et de manière encore plus forte, l'Italie - se trouve dans une situation défavorable dans la mesure où son niveau d'endettement est déjà très élevé, alors même que son niveau d'effort de défense en proportion du PIB est aujourd'hui modéré en comparaison internationale.

(3) Un plan européen qui se fonde largement sur le déficit et l'endettement, tandis que les États envisagent à ce jour des modalités de financement variables

(a) Le plan ReArm Europe de la Commission européenne : pour l'essentiel, un allégement des contraintes pesant sur le recours au déficit et à l'endettement

En cohérence à la fois avec les tendances historiques des modalités de financement de l'effort de guerre et avec la nature des compétences de l'Union européenne en matière de défense111(*), la Commission européenne a présenté en mars 2025 un plan « ReArm Europe - Préparation à l'horizon 2030 », qui consiste principalement à assouplir les contraintes pesant sur le niveau du déficit et sur l'endettement des États pour ce qui concerne les investissements dans la défense.

Si les modalités précises de ce plan restent à être actées, il vise à augmenter les capacités de défense « pour répondre à l'urgence, mais également à plus long terme, tout au long de la décennie » en prévoyant :

- d'inviter les États à activer la clause dérogatoire nationale du pacte de stabilité et de croissance pour permettre aux États membres d'augmenter sensiblement leurs dépenses de défense sans déclencher la procédure de déficit excessif. Les États membres devront toutefois limiter ces écarts, d'une part, à l'augmentation des seules dépenses en matière de défense, en prenant pour point de départ la catégorie statistique « défense » dans la classification des fonctions des administrations publiques et, d'autre part, à une augmentation maximale de 1,5 % du PIB par année d'activation de la clause dérogatoire nationale. En outre, cette possibilité est limitée à quatre ans. Selon une estimation de la Commission européenne, ces mesures pourraient permettre de « créer une marge de manoeuvre budgétaire de près de 650 milliards d'euros sur quatre ans » à l'échelle de l'Union européenne ;

- de créer un nouvel instrument, intitulé « Agir pour la sécurité de l'Europe - SAFE » permettant à la Commission européenne de lever jusqu'à 150 milliards d'euros sur les marchés de capitaux pour aider les États membres (et les pays partenaires, en voie d'adhésion, candidats ou candidats potentiels, y compris l'Ukraine) le souhaitant à augmenter leurs investissements dans les capacités de défense. Ces financements seraient versés sur demande aux États membres intéressés, sur la base de leurs plans nationaux d'investissement, dans le cadre d'acquisitions conjointes d'au moins deux pays auprès de la BITD en Europe, en mettant l'accent sur les capacités prioritaires. Les prêts de la Commission européenne prendraient la forme de prêts à longue échéance aux États et seraient garantis par la marge de manoeuvre du budget de l'UE ;

- en complément, de mobiliser les programmes de la politique de cohésion pour augmenter les dépenses en matière de défense, pour les États qui le souhaitent, et de prévoir une intervention plus forte de la Banque européenne d'investissement (BEI) en matière de financement de la défense, au titre de son poids financier mais également de l'effet de signal afférent pour les autres investisseurs.

Si le plan européen vise à libérer une partie des contraintes pesant sur les conditions de recours au déficit et à l'endettement, il n'en demeure pas moins que les dépenses associées - tant s'agissant des dépenses de défense elles-mêmes que des intérêts d'emprunt - auront bien à être assumées par les États eux-mêmes, alors que les taux d'intérêt souverains tendent à augmenter.

(b) Des modalités de financement annoncées variables en fonction des États européens

Dans un contexte économique et de finances publiques globalement médiocre en Europe mais hétérogène en fonction des pays, les modalités de financement annoncées par ceux qui prévoient un effort complémentaire de défense sont variables. Ces annonces, relayées par les médias, peuvent présenter, par nature, un caractère temporaire et incomplet.

Si les trois outils de financement sont évoqués (endettement, restrictions budgétaires et surcroît d'imposition), les pays les moins endettés sont ceux qui ont annoncé le plus clairement un recours possible à l'endettement. De ce point de vue, l'exemple allemand est révélateur. Le pays, pourtant plutôt hostile au déficit et à l'endettement et aujourd'hui relativement peu endetté a réformé son mécanisme constitutionnel du « frein à la dette », notamment dans l'objectif de financer une partie de l'effort de défense par la dette. Néanmoins, si les tendances historiques sont respectées, d'autres, dans une position pourtant moins favorable, pourraient in fine également y avoir recours.

b) Le caractère très détérioré des finances publiques en France impose un effort de défense progressif et des économies concomitantes dans les autres dépenses

La France connaît aujourd'hui une situation de finances publiques très détériorée. En 2025, l'objectif de déficit public est de - 5,4 % et celui du taux d'endettement de 116,2 % (contre 113 % fin 2024)112(*). Hors période de crise, pour le déficit, ou de guerre, pour le taux d'endettement, ces niveaux constituent des anomalies historiques. Par ailleurs, le niveau des prélèvements obligatoires est déjà particulièrement élevé : en comparaison européenne, selon Eurostat, il atteignait 45,6 % en 2023, soit le niveau le plus élevé de l'Union européenne113(*). En outre, les perspectives de croissance de l'économie sont faibles, s'établissant à + 0,7 % du PIB réel en 2025, contre + 1,1 % en 2024114(*).

Alors que le Gouvernement indique par ailleurs souhaiter ramener le déficit sous les 3% de PIB en 2029, il est certain que le financement de l'effort de défense présente un caractère exigeant, y compris dans l'hypothèse où la trajectoire budgétaire prévue en LPM ne faisait pas l'objet d'un complément. Ainsi, chaque année, les crédits de la défense doivent augmenter de plus de 3 milliards d'euros115(*).

Le contexte des finances publiques ne laissant pas de marge pour une augmentation du déficit, de l'endettement ou du niveau de prélèvements obligatoires, il faudra recourir à une réorientation des dépenses publiques pour financer l'effort de défense.

Certes, cette solution n'est pas celle qui a été choisie historiquement par la majorité des pays ayant procédé à une augmentation de leur effort de défense116(*). En outre, elle présente un caractère politiquement sensible. Mais l'état de finances publiques duquel la France part ne permet pas d'y échapper : sa mise en oeuvre est d'ailleurs la solution qui garantirait le mieux la pérennité de l'effort de défense en ce qu'elle serait structurellement plus saine qu'une hausse du déficit ou des prélèvements obligatoires.

Néanmoins, même s'il existe des marges importantes de réduction des dépenses publiques au regard de leur poids (57,1 % du PIB en 2024), il sera difficile de les réduire fortement à court terme, un schéma progressif étant plus adapté, notamment au regard de la nécessité d'assurer l'acceptabilité sociale des mesures d'économies et de hausses des dépenses de défense.

Dans ces conditions, un renforcement de l'effort de la défense par rapport à ce que prévoit la LPM ne pourrait être que progressif, dans un scenario au sein duquel des économies ambitieuses seraient effectuées dans les dépenses publiques dès 2026. Toutefois, même dans l'hypothèse où il ne serait pas apporté de complément à la trajectoire prévue en LPM, une réduction notable des dépenses sera nécessaire pour assurer le financement de la marche prévue en 2026 (+ 3,2 milliards d'euros), tout en maîtrisant le déficit public.

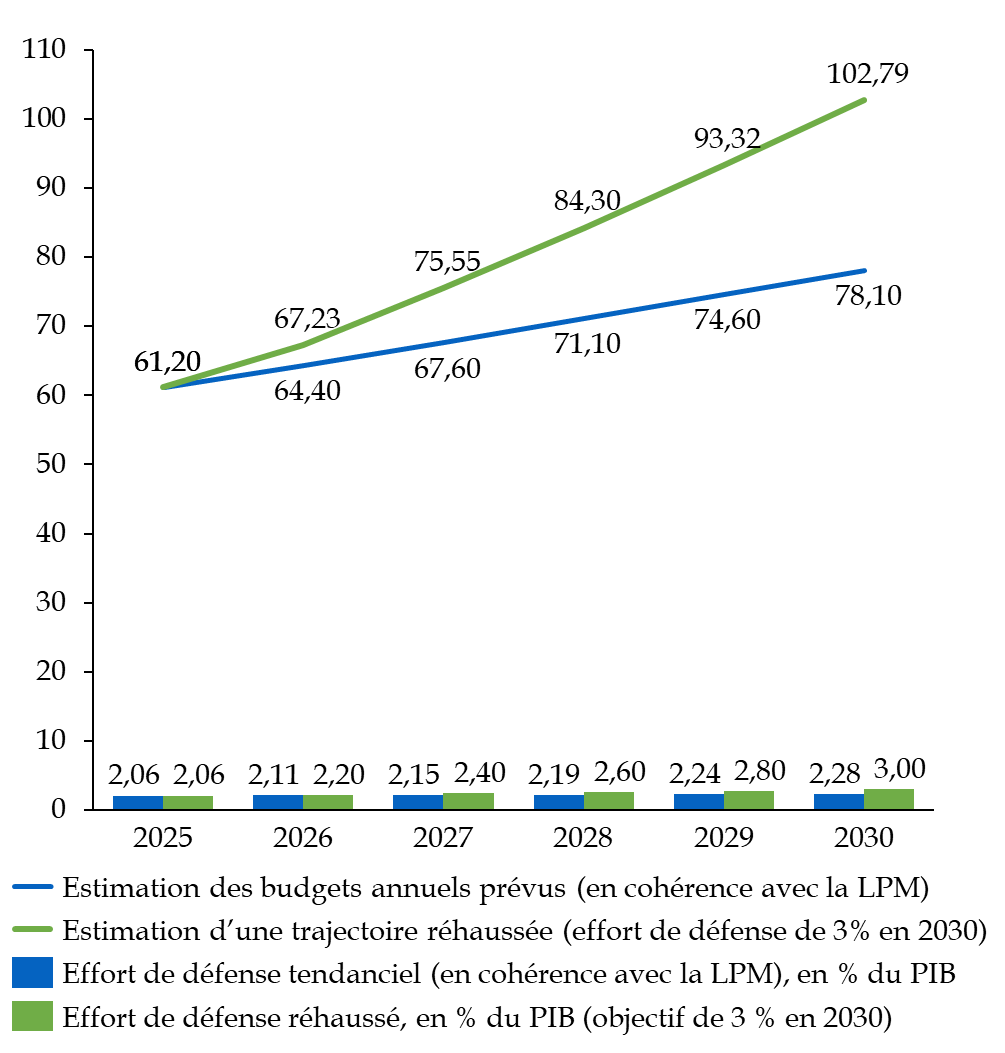

Afin d'illustrer l'impact budgétaire d'une éventuelle hausse de l'effort de défense, le graphique suivant présente l'hypothèse d'une augmentation progressive de celui-ci jusqu'à 3 % à l'horizon 2030 (d'environ 0,20 point par an en moyenne).

Hypothèse

de trajectoire budgétaire menant l'effort de défense

à

3 % du PIB en 2030

(en milliards d'euros courants et en % de PIB)

Source : commission des finances. Calculs de la commission des finances, d'après les données du Rapport d'avancement annuel 2025, de l'INSEE, la trajectoire budgétaire prévue par la LPM 2024-2030, et les réponses aux questionnaires du rapporteur spécial.

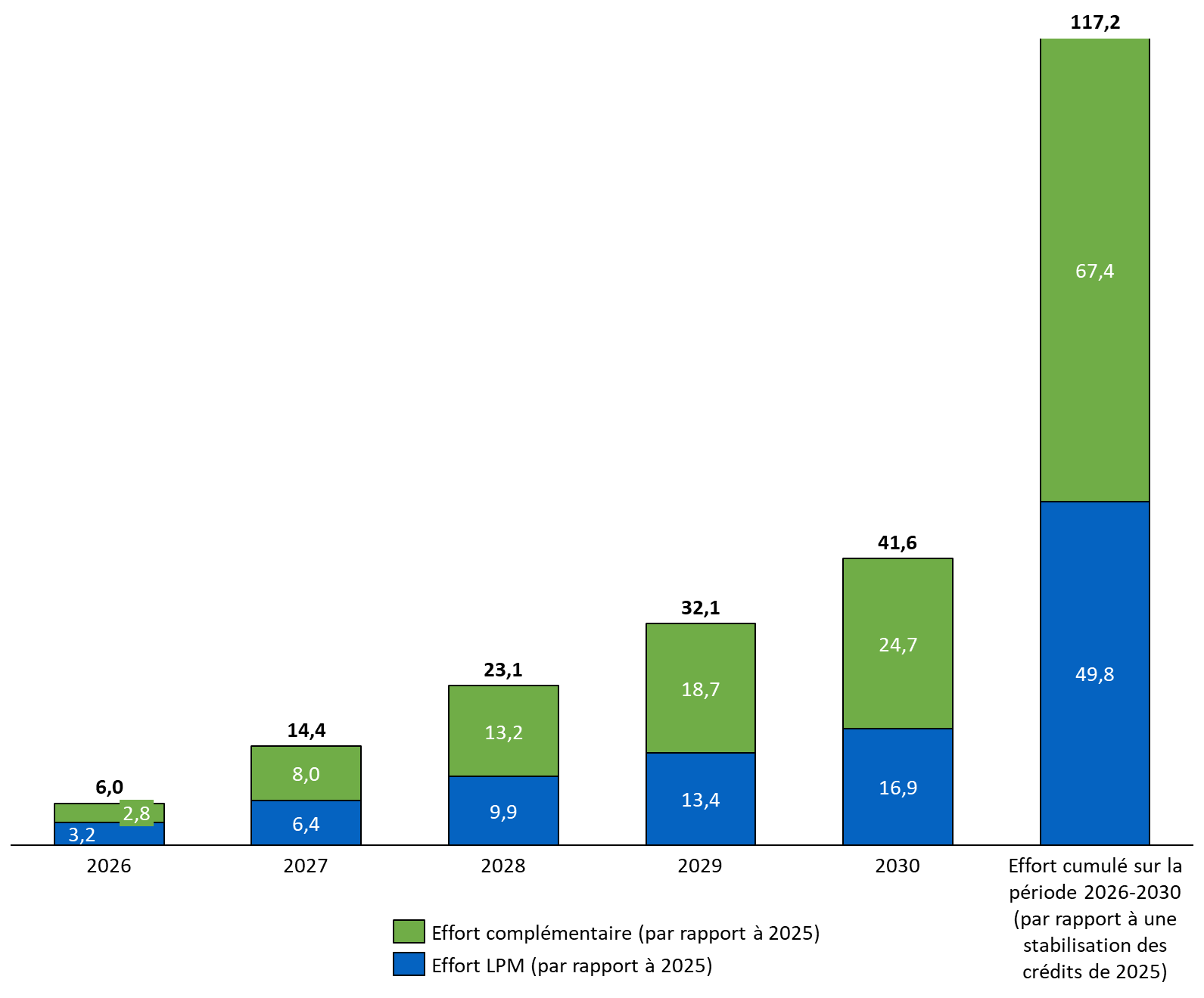

Selon les calculs de la commission des finances et les prévisions du rapport annuel d'avancement 2025 du Gouvernement, il faudrait environ 103 milliards d'euros de crédits117(*) en 2030 pour atteindre un taux d'effort de 3 % du PIB, pensions comprises, soit environ 25 milliards d'euros de plus que ce qu'implique la LPM pour cette année-là et 42 milliards d'euros de plus que les crédits initiaux pour 2025118(*).

Le coût budgétaire pluriannuel afférent serait, par rapport à une hypothèse de stabilisation des crédits prévus en 2025, d'environ 117 milliards d'euros sur la période 2026-2030, dont 50 milliards d'euros au titre de la trajectoire prévue en LPM et 67 milliards d'euros au titre d'un complément d'effort. Il convient néanmoins de noter que dans le cas où les perspectives de croissance du Gouvernement se révèleraient surestimées, ce qui est fréquemment le cas, l'effort de défense nécessaire pour atteindre 3 % du PIB serait amoindri119(*).

Effort budgétaire annuel à fournir,

par rapport à une stabilisation du montant des crédits de

2025,

pour atteindre de façon progressive un taux d'effort de

3 % en 2030

(en milliards d'euros courants)

Source : commission des finances. Calculs de la commission des finances, d'après les données du Rapport d'avancement annuel 2025, de l'INSEE, la trajectoire budgétaire prévue par la LPM 2024-2030, et les réponses aux questionnaires du rapporteur spécial.

Pour ce qui concerne l'année 2025, il a pu être évoqué dans les derniers mois l'hypothèse de l'ouverture de crédits supplémentaires en gestion120(*). Au regard de la nécessité de s'appuyer sur une analyse stratégique approfondie de la situation, d'en tirer les conséquences quant aux besoins des armées, et d'inscrire tout effort de défense dans la durée, il appartiendrait au Gouvernement de justifier de la nécessité d'injecter des crédits nouveaux dès cette année. Une autre voie pourrait consister, au regard du caractère prioritaire des dépenses de défense, à dégeler rapidement une partie substantielle des crédits de paiement121(*) aujourd'hui mis en réserve sur la mission « Défense » (8,6 % des crédits initiaux hors dépenses de personnel, au 12 mai 2025), tout en assurant en fin d'année la couverture de l'essentiel des surcoûts par l'ouverture de crédits nouveaux en loi de finances de fin de gestion. Ce scenario, conforme aux dispositions de la LPM, serait de nature à faciliter le pilotage des crédits par le ministère, y compris en termes d'acquisition, et à réduire le report de charges.

Recommandation n° 9 : Privilégier en 2025 un assouplissement de la régulation budgétaire s'appliquant à la mission « Défense » et assurer en fin d'année la couverture de l'essentiel des surcoûts par l'ouverture de crédits en loi de finances de fin de gestion, sauf à ce que le Gouvernement justifie de la nécessité d'ouvrir dès cette année des crédits supplémentaires (Gouvernement)

Il convient néanmoins de s'assurer que les mesures prises en 2025, notamment en autorisations d'engagement, pourront être assumés les années suivantes en crédits de paiement, ce qui renvoie à la nécessité de dégager une vision de l'effort de défense sur le temps long. Cette préoccupation devra être intégrée alors que le montant des reports d'autorisations d'engagement de 2024 vers 2025 a été fixé à 40,583 milliards d'euros, dont 32 505,3 M€ d'AEANE122(*). Comme le précise la direction du budget123(*), « une partie de ces reports en AE124(*), non demandé par le ministère des armées, l'a été en prévision des éventuels arbitrages budgétaires à venir concernant la mission « Défense » ».

Recommandation n° 10 : En présence d'un montant d'autorisations d'engagement disponible très élevé, y compris au titre de reports, adopter en 2025 un niveau d'engagement cohérent avec le montant des crédits de paiement envisagés pour les prochaines années, afin d'éviter les risques de soutenabilité (Gouvernement)

* 95 Voir supra.

* 96 Selon le SIPRI.

* 97 Selon les chiffres du SIPRI.

* 98 Voir supra.

* 99 « Considerably more than 3 percent » en anglais.

* 100 Notamment le secrétaire à la défense, Pete Hegseth.

* 101 Voir infra.

* 102 À savoir les capacités permettant d'opérer de manière autonome, notamment grâce à des centres de commandement, des avions de transport stratégique, du renseignement satellitaire et des capacités de frappe dans la profondeur.

* 103 Voir supra.

* 104 Voir supra.

* 105 Selon la terminologie utilisée par Elie Tenenbaum, chercheur à l'IFRI, auditionné à l'occasion des travaux du rapporteur spécial.

* 106 L'article 8 de la LPM prévoit que « la présente programmation fera l'objet d'une actualisation par la loi avant la fin de l'année 2027. Précédée d'une actualisation de la revue nationale stratégique (...). ».

* 107 Article 13 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

* 108 Il est en revanche prévu par l'article 13 de la LOLF que « La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée. »

* 109 How to Finance Europe's Military Buildup ? Lessons from History, Johannes Marzian and Christoph Trebesch : https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/fis-import/2ff3cc9c-77e3-4e16-9b1f-6b91cf251cd4-KPB_184_en.pdf

* 110 Définis comme débutant par une forte hausse du ratio des dépenses militaires par rapport au PIB de plus de 6,8 % deux années d'affilée et se terminant par l'absence de progression pendant deux années consécutives. 113 épisodes ont ainsi été identifiés sur la période 1870-2020, à l'exclusion des périodes de la Première et de la Seconde guerres mondiales, en moyenne pour une période de 5 ans et résultant dans l'augmentation des dépenses militaires d'environ 1,5 point de PIB.

* 111 Voir supra.

* 112 Rapport d'avancement annuel 2025.

* 113 Selon l'INSEE, qui utilise une méthodologie différente, ce taux est de 42,8 % en 2024.

* 114 Et 1,2 %, 1,4 %, 1,4 % et 1,2 % de 2026 à 2029, selon le rapport annuel d'avancement.

* 115 Voir supra.

* 116 Idem.

* 117 En euros courants.

* 118 En incluant les reports de crédits.

* 119 Selon la même logique qui préside au fait que le taux d'effort de défense correspondant à la trajectoire budgétaire de la LPM tend à augmenter davantage qu'initialement prévu.

* 120 Voir supra.

* 121 Idem.

* 122 Voir supra.

* 123 Dans ses réponses au questionnaire du rapporteur spécial.

* 124 À savoir 7,8 milliards d'euros selon Amélie de Montchalin, ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, entendue par la commission des finances du Sénat le mardi 18 mars 2025.