- L'ESSENTIEL

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

DES RECOMMANDATIONS

- INTRODUCTION

- CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

LES EAUX MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE,

UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE, FRAGILE ET PÉRISSABLE

- I. QUE SONT LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX DE

SOURCE ?

- A. LES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX

MINÉRALES NATURELLES

- B. LES EAUX DE SOURCE NE SE VOIENT PAS IMPOSER

D'OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMPOSITION MINÉRALE ET DE

STABILITÉ

- C. LES AUTRES TYPES D'EAUX DISPONIBLES À LA

VENTE SUR LE MARCHÉ APPARTIENNENT À LA CATÉGORIE DES

BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES SANS ALCOOL

- A. LES CARACTÉRISTIQUES DES EAUX

MINÉRALES NATURELLES

- II. DES EAUX MINÉRALES NATURELLES

PRÉSENTES PARTOUT SUR LE TERRITOIRE ET À L'HISTOIRE GRAVÉE

DANS LA ROCHE

- III. LES EAUX MINÉRALES NATURELLES

REPRÉSENTENT UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR POUR LES TERRITOIRES

CONCERNÉS

- A. UN SECTEUR DOMINÉ PAR TROIS GRANDS

GROUPES, MAIS QUI COMPREND ÉGALEMENT DE NOMBREUX PRODUCTEURS

INDÉPENDANTS

- B. UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

ESSENTIELLE POUR DES RÉGIONS RURALES

- C. POUR LES COMMUNES SUR LESQUELLES EST

SITUÉE UNE SOURCE D'EAU MINÉRALE NATURELLE, L'ENJEU FINANCIER

MAJEUR DE LA CONTRIBUTION SUR CES EAUX

- A. UN SECTEUR DOMINÉ PAR TROIS GRANDS

GROUPES, MAIS QUI COMPREND ÉGALEMENT DE NOMBREUX PRODUCTEURS

INDÉPENDANTS

- IV. L'ENJEU CRUCIAL DE LA PURETÉ ORIGINELLE

DE L'EAU

- I. QUE SONT LES EAUX MINÉRALES ET LES EAUX DE

SOURCE ?

- PARTIE I

LE SCANDALE DES EAUX MINÉRALES :

CONTRÔLES MIS EN ÉCHEC, LOBBYING DÉCOMPLEXÉ, LES PRATIQUES INTERDITES DE CERTAINS INDUSTRIELS

ET LEUR DISSIMULATION PAR L'ÉTAT ONT MIS À MAL

LA CONFIANCE DANS LE SECTEUR

- I. UNE DÉCOUVERTE FORTUITE DE PRATIQUES

ILLÉGALES

- A. LA RÉVÉLATION DES TRAITEMENTS PAR

UN SALARIÉ CHEZ UN PREMIER INDUSTRIEL ET L'ENQUÊTE DU SNE

- B. LA PREMIÈRE CONSÉQUENCE : LE

LANCEMENT D'UNE ENQUÊTE DE LA DGCCRF ET LA MISE À JOUR DE

DISPOSITIFS DISSIMULÉS

- C. LA DEUXIÈME CONSÉQUENCE :

L'AVEU DE NESTLÉ WATERS AUPRÈS DU CABINET DE LA MINISTRE DE

L'INDUSTRIE

- D. LA TROISIÈME CONSÉQUENCE : LE

LANCEMENT D'UNE INSPECTION DE L'IGAS

- A. LA RÉVÉLATION DES TRAITEMENTS PAR

UN SALARIÉ CHEZ UN PREMIER INDUSTRIEL ET L'ENQUÊTE DU SNE

- II. UNE RÉACTION DE L'ÉTAT TARDIVE,

INADAPTÉE ET NON TRANSPARENTE, QUI PÈCHE PAR UNE SÉRIE DE

DYSFONCTIONNEMENTS

- A. UN PREMIER DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE OU

LE RETARD DE SIGNALEMENT DES DÉLITS PRÉSUMÉS

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE

PÉNALE

- B. UN DEUXIÈME DYSFONCTIONNEMENT : LA

MINIMISATION DU RISQUE SANITAIRE À L'ÉCHELON NATIONAL

- C. UN TROISIÈME DYSFONCTIONNEMENT :

LES ÉCHECS DE L'INTERMINISTÉRIEL ET LE TRAVAIL EN SILO

- D. UN QUATRIÈME DYSFONCTIONNEMENT :

L'ABSENCE DE SANCTION ADMINISTRATIVE DE L'INDUSTRIEL

- E. UN CINQUIÈME DYSFONCTIONNEMENT :

L'INVERSION DE LA RELATION ENTRE L'ÉTAT ET L'INDUSTRIEL EN

MATIÈRE D'ÉDICTION DE LA NORME

- F. UN SIXIÈME DYSFONCTIONNEMENT : DES

AUTORITÉS LOCALES PEU, VOIRE PAS, ASSOCIÉES AUX DÉCISIONS

PRISES PAR L'ÉCHELON CENTRAL

- G. UN SEPTIÈME DYSFONCTIONNEMENT : LA

DISSIMULATION PAR L'ÉTAT DES INFORMATIONS ET DÉCISIONS CONCERNANT

NESTLÉ WATERS

- H. UN HUITIÈME DYSFONCTIONNEMENT : DES

DÉLAIS EXCESSIFS QUI FAVORISENT L'ENRACINEMENT DES INFRACTIONS EN

MATIÈRE DE TROMPERIE DU CONSOMMATEUR ET DE SURVENANCE DE RISQUES

SANITAIRES

- 1. Délais entre l'aveu de Nestlé

Waters et l'information du ministère de la santé

- 2. Délais entre l'information de

l'État et le déclenchement de la mission de l'Igas

- 3. Délais entre le déclenchement de

la mission de l'Igas et la constatation des pratiques interdites sur les sites

Nestlé des ARS Grand Est et Occitanie

- 4. Délais entre la réalisation des

inspections et les retraits de traitements interdits ou le signalement au titre

de l'article 40

- 5. Délais de régularisation

éventuelle des arrêtés préfectoraux

- 6. Délais entre la connaissance des

infractions et leur traitement judiciaire

- 1. Délais entre l'aveu de Nestlé

Waters et l'information du ministère de la santé

- I. UN NEUVIÈME DYSFONCTIONNEMENT :

L'ABSENCE DE VÉRIFICATIONS ET DE SUIVI DU DOSSIER PAR

L'ÉTAT

- J. UN DIXIÈME DYSFONCTIONNEMENT :

L'ABSENCE DES MINISTRES DANS LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

- K. DES DÉFICIENCES STRUCTURELLES ? LA

DÉCOUVERTE DE « L'AFFAIRE MAYOTTE »

- L. LES LIAISONS DANGEREUSES ÉTAT -

NESTLÉ : OÙ COMMENT ÉDULCORER UN RAPPORT OFFICIEL

À LA DEMANDE D'UN INDUSTRIEL

- A. UN PREMIER DYSFONCTIONNEMENT : L'ABSENCE OU

LE RETARD DE SIGNALEMENT DES DÉLITS PRÉSUMÉS

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE

PÉNALE

- I. UNE DÉCOUVERTE FORTUITE DE PRATIQUES

ILLÉGALES

- PARTIE II

COMPRENDRE LES DESSOUS D'UNE CRISE

- I. DES TRAITEMENTS INTERDITS À LA

MICROFILTRATION :

LE POURQUOI D'UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE DEVOYÉE

- A. LES TRAITEMENTS INTERDITS : UNE

RÉPONSE NON GÉNÉRALISÉE DE CERTAINS INDUSTRIELS

CONFRONTÉS À UNE DÉGRADATION DE LA RESSOURCE ET/OU

À DES PROCESSUS DE PRODUCTION DÉFICIENTS ?

- B. LA MICROFILTRATION, OU COMMENT TORDRE LA

RÈGLEMENTATION ET LE BRAS DE L'ÉTAT POUR REMPLACER DES

TRAITEMENTS INTERDITS PAR UN TRAITEMENT NON AUTORISÉ

- 1. La filtration n'est possible que dans certains

cas limitativement énumérés par le droit

européen...

- 2. Tout mise en place d'un autre type de

filtration doit faire l'objet d'une procédure spécifique

- 3. La filtration n'est possible que si elle ne

modifie pas le microbisme de l'eau

- 4. Or, la microfiltration à 0,2 micron

est un outil visant à décontaminer les eaux des usines

Nestlé

- 5. La procédure spécifique

prévue par les textes n'a jamais été mise en oeuvre pour

la microfiltration

- 1. La filtration n'est possible que dans certains

cas limitativement énumérés par le droit

européen...

- C. LA MICROFILTRATION EST POURTANT LA CLÉ

DE VOÛTE DU « PLAN DE TRANSFORMATION » QUE

NESTLÉ WATERS DEMANDE AUX AUTORITÉS DE VALIDER DÈS

2021

- D. UNE PERPLEXITÉ DE L'ÉTAT

VIS-À-VIS DE LA MICROFILTRATION QUI DEMEURE ENCORE AUJOURD'HUI

- 1. Un déplacement du débat de

l'absence de désinfection vers la question du seuil de

microfiltration

- 2. Un dossier mystérieux de Nestlé

sur la microfiltration qui se transforme en un simple feuillet

- 3. Malgré les tentatives

d'instrumentalisation de Nestlé Waters, l'absence encore aujourd'hui de

norme autorisant la microfiltration à 0,2 micron

- 1. Un déplacement du débat de

l'absence de désinfection vers la question du seuil de

microfiltration

- A. LES TRAITEMENTS INTERDITS : UNE

RÉPONSE NON GÉNÉRALISÉE DE CERTAINS INDUSTRIELS

CONFRONTÉS À UNE DÉGRADATION DE LA RESSOURCE ET/OU

À DES PROCESSUS DE PRODUCTION DÉFICIENTS ?

- II. UN ÉTAT CENTRAL DIVISÉ ET

TIRAILLÉ QUI FAIT PRÉVALOIR L'INTÉRÊT D'UN

INDUSTRIEL SUR CELUI DES CONSOMMATEURS

- A. UN DIALOGUE BIAISÉ ENTRE

MINISTÈRES DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTÉ ?

- 1. Une perception faussée du risque

sanitaire au départ imputable à Nestlé Waters et au

ministère de l'économie

- 2. Le ressaisissement de la DGS sur le risque

sanitaire

- 3. Le risque sanitaire à nouveau

minimisé

- 4. La DGS tente d'écarter la

microfiltration malgré la pression de l'industriel, soutenu par le

cabinet du ministre de l'industrie

- 5. La DGS battue par le cabinet de son propre

ministère

- 1. Une perception faussée du risque

sanitaire au départ imputable à Nestlé Waters et au

ministère de l'économie

- B. L'ANSES : UN REMPART QUI AURAIT PU FAIRE

DAVANTAGE

- C. L'ABSENCE REMARQUÉE DES

MINISTÈRES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA

CONSOMMATION

- D. LE FORCING DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

EN FAVEUR DE NESTLÉ

- E. L'ARBITRAGE FAUTIF AU SOMMET DE

L'ÉTAT

- A. UN DIALOGUE BIAISÉ ENTRE

MINISTÈRES DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTÉ ?

- III. UN ÉTAT LOCAL LAISSÉ

LIVRÉ À LUI-MÊME ET MAL ARMÉ FACE À L'AMPLEUR

DES PRÉOCCUPATIONS SANITAIRES, ENVIRONNEMENTALES ET ÉCONOMIQUES

LIÉES AUX PRATIQUES FRAUDULEUSES

- A. LE DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT

CENTRAL DE LA MISE EN oeUVRE CONCRÈTE DU PLAN DE TRANSFORMATION DE

NESTLÉ WATERS

- B. LA TRADUCTION CONCRÈTE DU PLAN DE

TRANSFORMATION DE NESTLÉ WATERS PAR LES AUTORITÉS LOCALES

- C. CE PLAN DE TRANSFORMATION N'ÉVACUE PAS

TOUTES LES PRÉOCCUPATIONS, NOTAMMENT SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES,

À L'ÉGARD DES ACTIVITÉS DE NESTLÉ WATERS

- D. PLAN DE TRANSFORMATION INACHEVÉ ;

INDUSTRIEL NI EN CONFORMITÉ NI SANCTIONNÉ : L'ENTRE-DEUX

INCONFORTABLE DES SERVICES DE L'ÉTAT

- E. UN ENJEU POUR L'AVENIR : MIEUX ENCADRER

LES CONDITIONS D'UTILISATION D'UNE CONVENTION JUDICIAIRE D'INTÉRÊT

PUBLIC EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE (CJIPE)

- A. LE DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT

CENTRAL DE LA MISE EN oeUVRE CONCRÈTE DU PLAN DE TRANSFORMATION DE

NESTLÉ WATERS

- I. DES TRAITEMENTS INTERDITS À LA

MICROFILTRATION :

- PARTIE III

PRÉSERVER L'AVENIR

DES EAUX MINÉRALES ET DE SOURCE EN FRANCE

- I. PROTÉGER LES AQUIFÈRES DES EAUX

MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE POUR RENFORCER LA CONFIANCE DANS LE

SECTEUR

- II. RÉNOVER UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE

TROP COMPLEXE

- A. UN CONTRÔLE TROP DISPERSÉ À

UNIFIER RAPIDEMENT

- 1. La nécessité d'un dialogue

renforcé entre administrations formalisé dans un protocole

tripartite

- 2. Les moyens consacrés aux eaux en

bouteille doivent être renforcés

- 3. Responsabiliser les autorités

chargées du contrôle et laisser moins de place aux

considérations d'opportunité dans les suites à

donner

- 1. La nécessité d'un dialogue

renforcé entre administrations formalisé dans un protocole

tripartite

- B. UNE RÉGLEMENTATION À

RESTRUCTURER

- C. UN CONTRÔLE DES COMPOSANTS DE L'EAU

À ÉLARGIR D'URGENCE EN RAISON DES POLLUTIONS

ÉMERGENTES

- A. UN CONTRÔLE TROP DISPERSÉ À

UNIFIER RAPIDEMENT

- III. ASSURER LA TRANSPARENCE ET RENFORCER LES

MOYENS D'ACTIONS DU CONSOMMATEUR

- A. PRÉCISER L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR

SUR LE CONTENU DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DE SOURCE

- 1. Informer le consommateur sur le recours

à des traitements de microfiltration et sur les demandes de mises en

conformités formulées auprès des exploitants

- 2. Mieux préciser le contenu des eaux de

boisson et des eaux « atypiques » sucrées sur les

étiquettes

- 3. Informer le consommateur sur les

évènements relatifs aux aquifères et aux forages

- 1. Informer le consommateur sur le recours

à des traitements de microfiltration et sur les demandes de mises en

conformités formulées auprès des exploitants

- B. VERS UN RENFORCEMENT DES VOIES D'ACTION EN

JUSTICE OUVERTES AUX CONSOMMATEURS ?

- A. PRÉCISER L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR

SUR LE CONTENU DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DE SOURCE

- I. PROTÉGER LES AQUIFÈRES DES EAUX

MINÉRALES ET EAUX DE SOURCE POUR RENFORCER LA CONFIANCE DANS LE

SECTEUR

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- CONTRIBUTION DU GROUPE ÉCOLOGISTE -

SOLIDARITÉS ET TERRITOIRES

- ANNEXE 1

UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE COMPLEXE

- ANNEXE 2

ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

- ANNEXE 3

DOCUMENTS TRANSMIS PAR L'ÉLYSÉE

N° 628

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Rapport remis à M. le Président du Sénat le 14 mai 2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mai 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission d'enquête (1) sur les

pratiques des

industriels

de l'eau en

bouteille et les

responsabilités des pouvoirs

publics

dans les défaillances

du contrôle de leurs

activités et la gestion

des risques économiques,

patrimoniaux, fiscaux,

écologiques et

sanitaires associés,

Président

M. Laurent

BURGOA,

Rapporteur

M. Alexandre OUIZILLE,

Sénateurs

Tome I - Rapport

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Burgoa, président ; M. Alexandre Ouizille, rapporteur ; Mmes Anne Ventalon, Françoise Dumont, Audrey Linkenheld, Jocelyne Antoine, Marie-Lise Housseau, MM. Saïd Omar Oili, Jean-Pierre Grand, Jean-Pierre Corbisez, Mmes Antoinette Guhl, Mireille Jouve, vice-présidents ; Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Frédéric Buval, Marc-Philippe Daubresse, Mme Élisabeth Doineau, MM. Hervé Gillé, Daniel Gremillet, Loïc Hervé, Olivier Jacquin, Mmes Else Joseph, Florence Lassarade, M. Khalifé Khalifé.

L'ESSENTIEL

Eaux minérales : préserver la pureté

Le 14 mai 2025, la commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille, présidée par Laurent Burgoa (Les Républicains - Gard), a adopté le rapport d'Alexandre Ouizille (Socialiste, Écologiste et Républicain - Oise).

Entre décembre 2024 et mai 2025, elle a mené 73 auditions de ministres, de membres de cabinets ministériels, de directeurs d'administration, de dirigeants d'entreprises, de préfets et services de l'État au niveau local, de directeurs d'Agences régionales de santé ou encore de chercheurs et d'associations.

Elle formule 28 propositions destinées à sécuriser la qualité des eaux minérale et de source.

I. EAU MINÉRALE, EAU DE SOURCE : UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

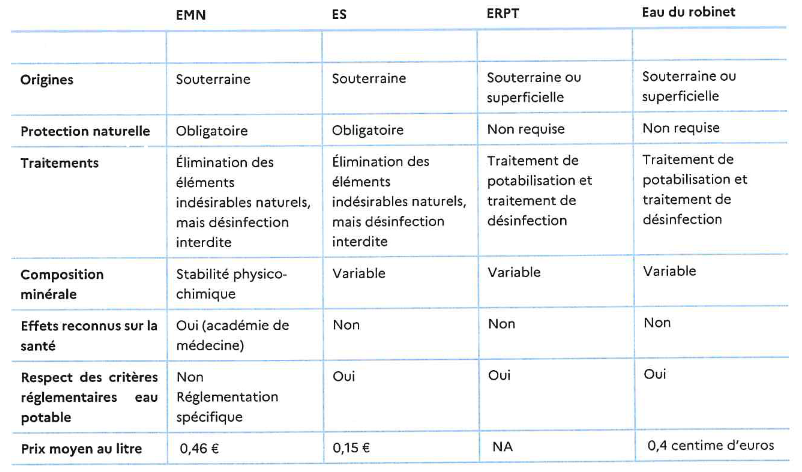

Conformément à la définition prévue par le droit européen et sa transposition nationale, les eaux minérales naturelles et les eaux de source doivent être microbiologiquement saines et être embouteillées telles qu'elles sont à l'émergence, sans traitement susceptible d'altérer leurs caractéristiques. D'origine souterraine, se distinguant par leur pureté originelle, elles ne doivent en aucun cas faire l'objet d'une désinfection.

Ces caractéristiques uniques liées à leur terroir et qui, pour certaines, voient leurs effets favorables à la santé reconnus par l'Académie nationale de médecine, justifient une dénomination spécifique revendiquée par les exploitants et un prix de vente de 100 à 400 fois plus élevé que celui de l'eau du robinet.

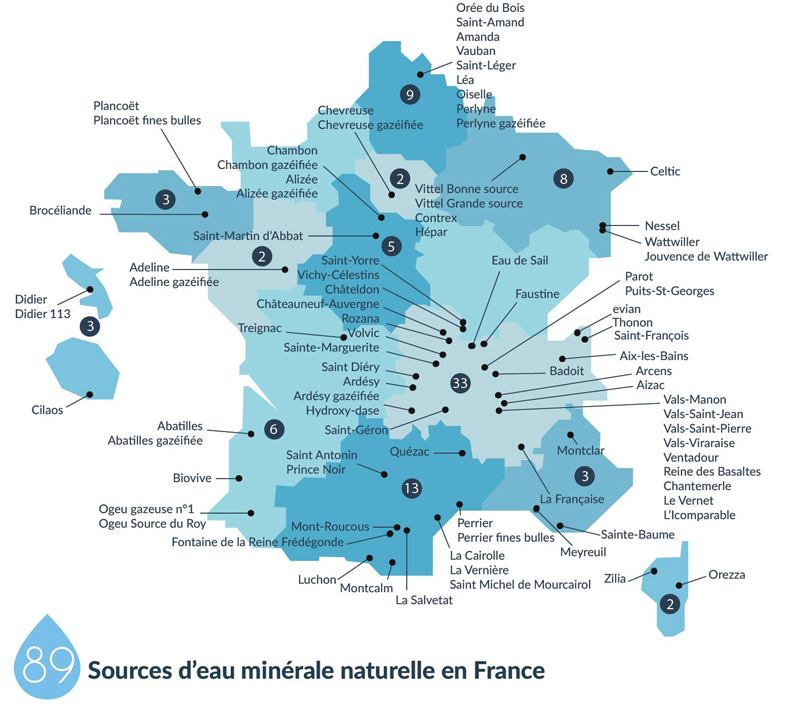

La France compte 104 sites d'exploitation d'eau minérale naturelle et d'eau de source, répartis sur le territoire, au sein de 59 départements et 18 régions.

Le secteur est dominé par trois groupes qui se partagent 80 % du marché, dont deux multinationales du secteur de l'agroalimentaire, Danone et Nestlé, mais compte également de nombreux autres minéraliers de taille plus modeste. Le marché, en croissance depuis 20 ans, représente un total de 2,7 milliards d'euros en termes de chiffres d'affaires cumulé.

Recettes fiscales

en 2024 au titre

de la

contribution sur les eaux minérales naturelles

Les sites de production d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source ont souvent une empreinte économique très forte sur leur territoire, sont parfois l'un des principaux employeurs locaux et sont toujours une source de richesse pour les habitants comme pour les collectivités territoriales. La filière représente ainsi 11 000 emplois directs en France, dont 8 000 dans la filière des eaux minérales naturelles et 3 000 dans la filière des eaux de source, et 30 000 emplois indirects.

Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales naturelles bénéficient d'une contribution dont le rendement total était de 18,4 millions d'euros en 2024 : il s'agit là d'une ressource fiscale essentielle pour les collectivités concernées.

II. LE SCANDALE DES EAUX MINÉRALES : ENTRE CONTRÔLES MIS EN ÉCHEC ET LOBBYING DÉCOMPLEXÉ, CERTAINES PRATIQUES ET LEUR DISSIMULATION PAR L'ÉTAT ONT MIS À MAL LA CONFIANCE

A. UNE DÉCOUVERTE FORTUITE DE PRATIQUES ILLÉGALES

Le scandale du traitement des eaux minérales naturelles commence fin 2019 par un signalement d'un salarié de Sources Alma, qui commercialise notamment Vichy Célestins, St-Yorre, Cristaline, Thonon et Châteldon, concernant des traitements non autorisés. Une enquête du service national d'enquête (SNE) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) met alors en lumière le recours, chez plusieurs industriels, à des microfiltrations inférieures au seuil de 0,8 micron, pourtant considéré depuis 2001 par les autorités comme « seuil limite » afin d'éviter un impact sur la composition de l'eau.

Le 31 août 2021, Nestlé Waters rencontre, à sa demande, le cabinet de la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, en présence de la DGCCRF. Muriel Liénau, PDG de Nestlé Waters, reconnaît alors l'utilisation dans ses usines des Vosges et du Gard (Vittel, Hépar, Contrex, Perrier) de filtres à charbon actif et de traitements ultraviolets qui sont des mesures de désinfection, strictement interdites. Lors de cet entretien :

ð Nestlé Waters fait valoir, sans preuve, que ces traitements n'ont pas affecté la sécurité alimentaire ni la composition de l'eau ;

ð Nestlé Waters présente aux autorités un « plan de transformation » visant à remplacer ces traitements par une filtration à un seuil de 0,2 micron, dont la conformité au cadre juridique régissant les eaux minérales naturelles n'est pourtant pas assurée.

Malgré la fraude aux consommateurs que représente la désinfection de l'eau, les autorités ne donnent pas de suites judiciaires à ces révélations. Le 14 octobre 2021, il est décidé d'une saisine de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas). Cette mission est lancée le 19 novembre 2021, les agences régionales de santé n'en étant informées que le 28 janvier 2022. Ce choix d'une mission de l'Igas, alors exclusive de toute saisine de l'autorité judiciaire ou de mesure administrative de suspension des forages incriminés, a retardé la réponse publique aux révélations de Nestlé.

B. UNE RÉACTION DE L'ÉTAT TARDIVE, INADAPTÉE ET NON TRANSPARENTE QUI PÈCHE PAR UNE SÉRIE DE DYSFONCTIONNEMENTS

1

L'absence ou le retard de signalement des délits présumés au Procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Dès le 31 août 2021, les membres des cabinets de l'industrie et de la DGCCRF étaient informés du recours par Nestlé à des traitements interdits, susceptibles d'induire la qualification pénale de tromperie. Pour autant, seul Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a souhaité réaliser un tel signalement, dès le 13 octobre 2021. Il en a été dissuadé par sa direction des affaires juridiques au motif que les infractions ne relevaient pas de la compétence de sa direction. Le rapporteur le déplore, l'article 40 étant clairement de portée générale. Trois signalements ont finalement été effectués : le premier, en octobre 2022, par la directrice générale de l'ARS Grand Est. Les deux autres beaucoup plus tardivement et après constitution de la commission d'enquête, par la DGCCRF, le 19 février 2025, et le directeur général de l'ARS Occitanie, le 18 avril 2025, soit près de 4 ans après les révélations du 31 août 2021 !

2

La minimisation du risque sanitaire à l'échelon national. Dans un premier temps, l'affirmation de Nestlé Waters selon laquelle la sécurité sanitaire n'était pas un sujet n'a pas été questionnée et a été relayée telle quelle par le ministère de l'industrie. Seule la direction générale de la santé a évoqué le risque sanitaire en octobre 2021. Pourtant, l'exploitant avait démontré son manque de transparence par le passé : parmi les contaminations bactériologiques intervenues sur le site de Perrier dès juin 2020, certaines n'avaient pas été signalées à l'ARS. Par la suite, le risque de contamination des eaux brutes à la source - avant les traitements de désinfection - s'est vérifié : l'Anses a préconisé, en octobre 2023, la mise en place d'un « plan de surveillance renforcé » sur les eaux de Nestlé Waters, incluant le risque virologique, confirmant que l'État avait sous-estimé le risque sanitaire.

3

Les échecs de l'interministériel et le travail en silo. Le contrôle des eaux minérales naturelles fait intervenir, au niveau central, les administrations des ministères de la santé, de la consommation, de l'agriculture et de la transition écologique et, au niveau local, les préfets, les directions départementales interministérielles et les ARS : il en résulte un véritable éclatement de compétences, source de coûts de coordination considérables. Le constat de la Commission européenne à la suite de son audit de mars 2024 était déjà accablant, pointant une « mauvaise collaboration » entre autorités compétentes. La commission d'enquête le confirme : absence de contrôle renforcé ou d'actions coordonnées après la révélation des fraudes, absence de prise de connaissance du rapport de l'Igas de 2022 par la DGCCRF ou par l'Anses avant sa publication en février 2024, manque de communication patent entre administrations centrales, entre administrations centrales et locales, entre administrations locales elles-mêmes... La règlementation semble donner l'occasion à chaque administration de se replier derrière une vision étroite de ses compétences. La volonté de conserver l'affaire confidentielle le plus longtemps possible a en outre nui à la circulation de l'information. Le travail en interministériel n'a de surcroît pas été bien coordonné : d'une part, les ministères de la consommation et de la transition écologique ont été écartés des réunions interministérielles et du processus décisionnel et, d'autre part, l'opposition constante de la direction générale de la santé à l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron n'a pas été relayée par le cabinet de son ministère de tutelle à Matignon.

4

L'absence de suspension de la production d'eau minérale naturelle non-conforme. Malgré l'absence de doute, dès le 31 août 2021, sur l'illégalité des traitements pratiqués par Nestlé, aucune autorité politique ou administrative ne montre sa volonté de faire cesser la commercialisation des produits non-conformes à leur étiquetage. Pourtant, les administrations disposent de ce pouvoir : indépendamment de poursuites pénales, le non-respect du cadre juridique des eaux minérales naturelles peut justifier une mise en demeure, éventuellement assortie d'une suspension de la production ou de la distribution jusqu'à exécution. La commission d'enquête peine toujours à comprendre que la DGCCRF n'ait pas fait usage de ses pouvoirs administratifs pour faire cesser dès 2021 la fraude massive de Nestlé à l'égard des consommateurs. De fait, les traitements interdits ne seront retirés dans les Vosges qu'à la fin de l'année 2022 et dans le Gard qu'en août 2023, soit respectivement près d'un an et demi et deux ans après les aveux de Nestlé. Mais il leur est substitué une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité est elle aussi contestable.

5

L'inversion de la relation entre l'État et les industriels en matière d'édiction de la norme. Dès le 31 août 2021, Nestlé Waters adopte une attitude transactionnelle, posant explicitement l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron comme condition à l'arrêt de traitements pourtant illégaux, via ce qui est pudiquement appelé un « plan de transformation ». Il est donc d'emblée question de mettre en conformité le droit avec la pratique de l'exploitant, dans une logique totalement dévoyée par rapport à ce que devraient être les relations entre l'État qui édicte la norme et l'industriel qui l'applique. Pire, les rares arguments scientifiques transmis par Nestlé Waters pour démontrer le caractère non-désinfectant d'une filtration à 0,2 micron ont été invalidés par les services du ministère de la santé. Enfin, sa stratégie d'influence menée via son lobbying témoigne à chaque étape d'une impatience non dissimulée et d'une volonté d'imposer son tempo à l'État, en faisant notamment état d'un risque de suppressions d'emplois sur le site des Vosges en cas de refus d'autoriser la filtration à 0,2 micron, et ce dans un contexte de perte du marché allemand. Cet argument a été interprété par la direction générale de la santé comme un véritable « chantage » auquel se livrait l'industriel.

Bien que l'Anses, en 2023 et 2024, ait rappelé que la microfiltration ne devait pas corriger une qualité insuffisante des eaux brutes, ses avis auraient gagné à être plus directs et explicites pour éviter de laisser subsister une forme d'ambiguïté que l'industriel n'a pas manqué d'exploiter et qui a laissé trop de marges décisionnelles aux cabinets ministériels par ailleurs directement soumis aux sollicitations pressantes de l'industriel.

6

Des autorités locales peu, voire pas, associées aux décisions prises par l'échelon central et parfois au plus haut sommet de l'État. Dès octobre 2021, les cabinets donnent consigne de ne pas impliquer les services déconcentrés sur le dossier, pourtant responsables du contrôle des eaux minérales. Cela les place dans une situation d'ignorance pendant plusieurs mois, entraînant, de manière stupéfiante, l'absence d'inspection, dans le cadre de la mission de l'Igas, du site de Perrier dans le Gard. En outre, l'échelon central sollicite peu, voire pas, l'avis de l'échelon local au moment de décider, seul, sous la pression de Nestlé Waters. Enfin, l'État central n'accompagne pas l'échelon local dans la mise en oeuvre de ses décisions : la concertation interministérielle dématérialisée (CID) de février 2023, dont découle la possibilité d'autorisations de microfiltations inférieures à 0,8 micron, ne précise aucun calendrier et reste floue, à dessein.

7

La dissimulation par l'État des informations et décisions concernant Nestlé Waters. Outre le manque de transparence de Nestlé Waters, il faut souligner celui de l'État, à la fois vis-à-vis des autorités locales et européennes et vis à vis des Français. Comme le grand public, c'est par la voie des articles publiés Le Monde et France Info en janvier 2024 que les autorités européennes ont pris connaissance des traitements interdits. Entre le 31 août 2021 et le 29 janvier 2024, la Commission européenne n'a jamais été mise au courant des pratiques de Nestlé Waters alors qu'une directive européenne impose de l'informer en cas de difficultés sur un eau minérale naturelle. Cette dissimulation, y compris à l'égard des autorités locales, relève d'une stratégie délibérée, abordée dès la première réunion interministérielle sur les eaux minérales naturelles le 14 octobre 2021. Près de quatre ans après, la transparence n'est toujours pas faite.

8

Des délais excessifs qui favorisent l'enracinement des infractions en matière de tromperie du consommateur et de survenance de risques sanitaires. Des délais excessifs, de réaction aux révélations effectuées par Nestlé le 31 août 2021 se sont cumulés :

- un mois entre l'aveu de Nestlé le 31 août 2021 au cabinet de la ministre de l'industrie et l'information du ministère de la santé le 27 septembre 2021 ;

- près de 3 mois entre l'information de l'État le 31 août 2021 et le déclenchement de la mission de l'Igas le 19 novembre 2021 ;

- deux mois entre la lettre de mission de novembre et la première réunion de travail de la mission Igas avec la direction générale de la santé, le 18 janvier 2022 ;

- plus de trois ans entre la connaissance des infractions par l'autorité judiciaire et leur début de traitement ;

- respectivement 8 mois et plus de 3 ans entre l'information, fin janvier 2022, des ARS Grand Est et Occitanie par l'Igas sur les pratiques de Nestlé Waters (sur l'existence d'une l'enquête de nature pénale du service national des enquêtes de la DGCCRF et les révélations de Nestlé waters au cabinet de la ministre de l'Industrie) et leurs signalements au titre de l'article 40 du code de procédure pénale (octobre 2022 pour l'ARS Grand Est et avril 2025 pour l'Occitanie) ;

- Un délai excessif de régularisation de certains arrêtés préfectoraux, avec des procédures d'instruction toujours pendantes.

o Parmi les conséquences de ces délais : l'industriel a pu continuer à commercialiser comme eau minérale naturelle une eau qui n'aurait pas dû avoir droit à cette appellation. Dans les Vosges, pour un total évalué à environ 440 000 m3, le tout pouvant être valorisé à environ 220 millions d'euros à raison de 0,5 €/litre.

o Dans le Gard, pour un total évalué à environ 755 500 m3 d'eau, le tout pouvant être valorisé à environ 375 millions d'euros, à raison de 0,5 €/litre.

9

L'absence de suivi du dossier par l'État. Elle se traduit notamment par l'absence, encore à ce jour, de vérifications exhaustives par les autorités déconcentrées de l'absence de traitements interdits sur tous les sites de production d'eau conditionnée. Dans nombre de départements, les autorités locales sont restées comme immobiles jusqu'à aujourd'hui. Les modalités de contrôle n'ont pas évolué, alors même que les traitements interdits constatés chez Alma Sources ou avoués par Nestlé Waters n'auraient jamais été décelés en l'absence de signalement. Il n'y a eu aucune instruction claire aux préfectures pour vérifier de manière exhaustive l'absence de traitements interdits sur les sites de production. Il a fallu le déplacement de la commission d'enquête en Haute-Savoie, où se trouve le site d'Évian, pour que les services de l'État du département communiquent avec ceux du Gard, qui bénéficiaient de l'expérience du cas Perrier de Nestlé Waters. Bien sûr, la fragilité des moyens des préfectures et des ARS n'est pas pour rien dans cette absence de réactivité. Tous ces éléments témoignent néanmoins d'une absence de culture du suivi des actions de l'État.

10

L'absence des ministres dans le processus décisionnel. L'absence de l'autorité politique est particulièrement marquante pour les ministres chargés de la consommation et de la santé. S'agissant de la consommation, les ministres n'apparaissent jamais dans la documentation. Leurs cabinets sont peu présents, rapidement exclus du processus de décision. S'agissant de la santé, la plupart des titulaires de la fonction semble n'avoir gardé qu'un souvenir lointain d'un dossier pourtant éminemment sensible. La faible mobilisation de l'autorité politique chargée de la santé se poursuit même après les révélations de presse sur le scandale en janvier 2024. Dans ces cas, comme dans celui de Matignon, les cabinets ministériels prennent les décisions et arbitrages sans même parfois informer le ministre. Le cas de l'industrie est différent : ce ministère, porte d'entrée de Nestlé au sein de l'État, a assumé un soutien fort à l'égard des exigences de Nestlé. Son cabinet n'a cessé de relayer les exigences de l'industriel.

11

L'arbitrage fautif au sommet de l'État. En définitive, c'est au plus haut niveau de l'État que s'est jouée la décision d'autoriser une microfiltration sous le seuil de 0,8 micron. Dans la continuité des arbitrages pris par le cabinet de la Première ministre, Elisabeth Borne, mais sans que celle-ci ne semble informée, la concertation interministérielle dématérialisée (CID) de février 2023 valide, de manière implicite, mais claire la filtration à 0,2 micron. De son côté, la présidence de la République, loin d'être une forteresse inexpugnable à l'égard du lobbying de Nestlé, a suivi de près le dossier. Des documents recueillis par ses soins, et mis à disposition des citoyens, la commission conclut que la présidence de la République savait, au moins depuis 2022, que Nestlé trichait depuis des années, avait conscience que cela créait une distorsion de concurrence avec les autres minéraliers et avait connaissance des contaminations bactériologiques, voire virologiques sur certains forages.

DES DÉFICIENCES STRUCTURELLES ?

LA

DÉCOUVERTE DE « L'AFFAIRE MAYOTTE »

À la suite de signalements d'odeurs d'hydrocarbures ou de moisissures sur des bouteilles de la marque Cristaline (groupe Alma) acheminées et stockées à Mayotte lors de la crise de l'eau connue par ce territoire en 2023-2024, il a été constaté que les conditions de stockage en conteneurs (humidité, forte chaleur) au port de Longoni et à l'aéroport de Pamandzi avaient favorisé le développement de moisissures sur les packs d'eau. Environ 700 000 bouteilles stockées dans ces lieux ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais 1,4 million de bouteilles avaient déjà été distribuées. Après d'autres signalements, cette fois dans l'hexagone, les services de l'État ont mis en lumière une dégradation des intercalaires utilisés pour la palettisation des lots en sortie d'usine, ce qui occasionnait un développement de moisissures altérant le goût et l'odeur de l'eau. Ce nouvel exemple montre que les délais d'intervention des services de l'État, même en cas d'urgence, sont encore trop importants. Il montre aussi que les conditions de fourniture, le conditionnement et le stockage des réserves d'eau de l'État doivent être réexaminées, dans la mesure où elles peuvent ne pas être idéales en termes de résilience.

LES LIAISONS DANGEREUSES ÉTAT-NESTLÉ : OÙ COMMENT ÉDULCORER UN RAPPORT OFFICIEL À LA DEMANDE D'UN INDUSTRIEL

La commission d'enquête a été saisie à la toute fin de ses travaux par un lanceur d'alerte sur un épisode qui illustre parfaitement les dysfonctionnements de l'action de l'État et les pratiques d'un industriel.

Tout commence fin 2023 alors que se prépare la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) du Gard qui doit donner un avis sur l'autorisation d'exploiter les eaux de Vergèze pour la nouvelle marque d'eau désinfectée « Maison Perrier ». Nestlé Waters intervient pour faire modifier le rapport soumis au Coderst en supprimant notamment certaines mentions de bactéries contaminant les eaux, de crainte de fuites et d'informer les associations de consommateurs membres du conseil. Après contacts entre le cabinet de la ministre de la santé (Agnès Firmin Le Bodo), le directeur général de l'ARS et le préfet du Gard, les autorités acceptent d'édulcorer le rapport et de substituer à certains paragraphes ceux rédigés par l'industriel lui-même.

III. COMPRENDRE LES DESSOUS D'UNE CRISE : UNE RÉPONSE DE CERTAINS INDUSTRIELS À LA DÉGRADATION DE LA RESSOURCE ET/OU À DES PROCESSUS DE PRODUCTION DÉFICIENTS ?

A. LE POURQUOI DES PRATIQUES : ENTRE DÉGRADATION DE LA RESSOURCE, VÉTUSTÉ DES INSTALLATIONS, VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE

Pour expliquer le recours aux traitements non-conformes des industriels, le rapport de l'Igas remis en 2022 formule trois hypothèses : une dégradation des ressources, un vieillissement des installations et la sécurisation du processus industriel. Ces hypothèses sont confirmées par les travaux de la commission, qui en ajoute une quatrième.

La dégradation de la qualité de la ressource en eau en raison de pollutions anthropiques ou naturelles est une première hypothèse, confirmée par exemple pour certains forages Hépar ou pour Perrier. Autre source de vulnérabilité, mise en évidence par les directeurs de sites de Nestlé Waters : la vétusté des installations. Nestlé Waters a en outre justifié la nécessité de traiter ses eaux avec une microfiltration à 0,2 micron pour sécuriser son processus industriel en raison de la formation de « biofilm », amas de micro-organismes qui se déposent à l'intérieur des canalisations. Néanmoins, cette analyse n'est pas partagée par d'autres industriels qui estiment que la formation de biofilm est tout simplement prévenue par... des nettoyages réguliers. Il apparaît donc que la microfiltration pourrait être un outil pour réduire la fréquence des nettoyages qui impliquent des arrêts de la production.

B. LA MICROFILTRATION, UN TRAITEMENT AU CoeUR DU PLAN DE TRANSFORMATION DE NESTLÉ

À plusieurs reprises, le statut juridique entourant la microfiltration a été présenté comme flou ou incertain par un certain nombre d'acteurs, en particulier de Nestlé, qui en a fait l'un de ses arguments centraux pour demander à l'État un seuil de coupure à 0,2 micron. Pour autant, la règlementation apparaît très claire à d'autres opérateurs majeurs, comme Danone, par exemple. Le coeur de cette règlementation est la pureté originelle : le principe est qu'une eau minérale naturelle ne subit pas de traitements. Ces derniers ne sont qu'une exception. La directive européenne de 2009 précise qu'une eau minérale naturelle ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que ceux qui sont listés par la directive, à moins d'une autorisation au terme d'une procédure spécifique.

En tout état de cause, afin de préserver la pureté originelle de l'eau, un traitement ne doit pas modifier le microbisme de l'eau. À la suite d'un avis de l'AFSSA de 2001, l'ANSES a confirmé en 2022 et 2023, s'est référé à un seuil de coupure de 0,8 micron en la matière. Il est résulté de cet avis une tolérance des autorités vis-à-vis de filtration à un seuil de coupure de 0,8 micron. Les avis de l'Anses ne donnent absolument aucun blanc-seing pour une filtration inférieure.

La microfiltration à 0,2 micron est pourtant la clé de voûte du plan de transformation que Nestlé Waters demande aux autorités de valider dès 2021 : elle est la contrepartie de l'arrêt des traitements au charbon actif et aux UV, pudiquement appelés « barrières de protection » :

ð dans les Vosges, le plan présenté aux agents de l'ARS lors de l'inspection du 6 avril 2022 prévoit le maintien des filtrations à 0,2 micron, l'arrêt de l'utilisation du charbon actif le 12 avril 2022 et l'arrêt de l'utilisation des traitements UV fin mai ou début juin 2022 ;

ð dans le Gard, le plan présenté le 3 novembre 2022 à l'ARS Occitanie prévoit le maintien des « barrières de protection » à titre transitoire pendant la durée du plan de transformation, et à titre permanent pour la production à destination des Etats-Unis, en parallèle du maintien des microfiltres à 0,2 micron.

Sans attendre la position des autorités et l'autorisation de la microfiltration à 0,2 micron, ce sont près de 95 millions d'euros qui ont été investis au cours des cinq dernières années sur le site des Vosges et 150 millions d'euros sur le site de Vergèze pour mettre en oeuvre ce plan de transformation.

Pour autant, ce « plan de transformation » n'évacue pas toutes les préoccupations, notamment sanitaires et environnementales. Dans les Vosges, il s'accompagne d'une surveillance renforcée par l'ARS face aux risques de contaminations. Dans le Gard, des doutes persistent quant à la traçabilité de l'eau minérale naturelle et à la maîtrise du risque sanitaire avec la mise en place trop tardive d'un contrôle sanitaire renforcé. Pourtant il s'imposait sur un site où l'avis des hydrogéologues mandatés par le préfet met clairement en doute la pureté originelle de la nappe Perrier sur de nombreux forages. À la date de publication du rapport, Nestlé Waters n'est toujours pas en conformité avec la règlementation, plus de trois ans et demi après ses aveux au cabinet de la ministre de l'industrie. Mais il aura fallu attendre le 7 mai 2025 pour que le préfet du Gard, en quelque sorte « piégé » par les résultats de la concertation interministérielle dématérialisée (CID) de février 2023, mette en demeure Nestlé Waters de retirer ses filtres à 0,2 micron.

C. UN BESOIN URGENT DE CLARIFICATION DE LA POSITION DE L'ÉTAT SUR LA MICROFILTRATION

Le besoin de clarification ne s'arrête pas au Gard et aux Vosges : des industriels d'autres départements demandent à recourir à une microfiltration à 0,2 micron. La clarification de la norme était d'ailleurs une des recommandations du rapport de l'Igas.

Cette clarification attendue par les autorités locales depuis 2022 n'est jamais vraiment intervenue. Entre octobre et décembre 2024, le directeur général de la santé a expliqué aux ARS, sous la forme d'une simple lettre, que la microfiltration n'était autorisée qu'à deux conditions : d'une part sous réserve que l'exploitant apporte la preuve de l'absence de modification du microbisme de l'eau, et d'autre part, que le seuil de coupure soit supérieur à 0,45 micron, en cohérence avec les autres États membres de l'Union européenne. Cette prise de position, bienvenue, n'a pas pour autant conduit à la prise d'une norme de « droit dur ».

Elle s'est en outre traduite par des réactions hétérogènes des autorités préfectorales et des ARS, certaines demandant une simple démonstration de l'absence de modification du microbisme de l'eau, d'autres se référant au seuil de 0,8 micron tandis que d'autres faisant référence à celui de 0,45 micron. Face à ces différences qui portent autant sur les procédures que sur le contenu des demandes adressées aux industriels, le rapporteur estime urgent de clarifier la règlementation en se fondant sur un avis scientifique de l'Anses.

IV. PRÉSERVER L'AVENIR DES EAUX MINÉRALES ET DE SOURCE EN FRANCE

A. UNE RESSOURCE À PROTÉGER

Le suivi quantitatif du niveau des aquifères, qui sont des formations géologiques poreuses dans lesquelles circulent les eaux souterraines exploitables, doit être renforcé afin d'améliorer le suivi en temps réel du niveau de la ressource en eau.

Ce suivi est assuré pour le compte de l'État par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la direction de l'eau et de la biodiversité, via l'exploitation de piézomètres1(*) répartis sur le territoire. Il est également dressé un inventaire exhaustif des émergences d'eau souterraine et d'eau minérale naturelle, contenu dans la base de données SISE-EAUX. Or, les ARS, qui sont chargées depuis 2007 la base SISE-EAUX le font de manière hétérogène au regard de leur manque de personnel hydrogéologue, de sorte que de nombreux forages restent non déclarés. Les piézomètres sont inégalement répartis sur le territoire, et notamment en outre-mer, de sorte que ce suivi n'est pas suffisamment fin pour renseigner l'évolution du niveau d'une nappe précise et de l'ensemble de la ressource.

Le suivi qualitatif de la ressource en eau doit être repensé afin de mieux protéger les zones sensibles à la pollution que sont l'impluvium, qui correspond à la zone de surface dans laquelle l'eau s'infiltre dans les nappes, et la zone d'émergence sur laquelle se situent les captages d'eau. Actuellement, les arrêtés d'autorisation d'exploitation fixent un périmètre sanitaire d'émergence matérialisé par un grillage pour protéger les captages des pollutions anthropiques. A ce mécanisme obligatoire s'ajoute un outil juridique facultatif qu'est la déclaration d'intérêt public, qui permet à un industriel de demander au préfet de définir un périmètre de protection plus large, à l'intérieur duquel toute activité humaine de nature à nuire à la qualité des eaux est soumise à autorisation. Cette règlementation pourrait être renforcée en élargissant la zone de périmètre sanitaire d'émergence de façon à ce qu'elle inclue l'impluvium et l'ensemble du gisement d'eau et permette aux autorités locales d'interdire sur ces zones l'usage de produits phytosanitaires de nature à affecter la qualité des nappes, comme cela est le cas en Belgique. Il convient enfin d'instaurer un suivi qualitatif des nappes et des gisements au niveau national sur le modèle du suivi quantitatif qui existe déjà.

Une meilleure gestion de la ressource en eau passe également par un contrôle effectif du niveau de prélèvement réalisé par les industriels minéraliers au regard des seuils maximum de débit autorisés dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, afin que l'autorité préfectorale ait une connaissance générale de l'eau prélevée.

B. RÉNOVER ET CLARIFIER LA RÈGLEMENTATION ET LES CONTRÔLES, COMPLEXES ET ILLISIBLES

1) Un dispositif de contrôle dispersé à unifier en renforcer les moyens et le dialogue entre administrations

Le dispositif d'autorisation et de contrôle des eaux minérales naturelles est dispersé et fractionné. L'autorisation de la production d'eaux minérales naturelles et de source associe un volet environnemental et un volet sanitaire. Le contrôle dépend quant à lui de quatre autorités administratives centrales et fragmenté tout au long du processus de production.

La commission d'enquête recommande de renforcer la fréquence des contrôles, les moyens et la coopération entre les autorités. Un protocole tripartite entre les ministères chargés de la santé (la DGS), de la consommation (la DGCCRF) et de l'agriculture (DGAL), à finaliser dans les meilleurs délais, précisera les rôles des trois autorités compétentes et devra garantir une plus grande coordination entre les différentes autorités centrales et locales et un chef de filât clairement identifié.

Les administrations centrales devront mettre en place une véritable animation de leurs réseaux déconcentrés sur cette thématique et la coopération entre les services déconcentrés chargés du contrôle des eaux conditionnées devra devenir la règle grâce à la création de groupes de suivi dédiés dans chaque département associant les inspecteurs territorialement compétents des ARS, les services déconcentrés de la DGCCRF, de la DGAL et du ministère de l'écologie.

2) Une règlementation à restructurer sur deux sujets majeurs : la microfiltration et la traçabilité

Si la réglementation relative à la microfiltration est apparue claire au rapporteur, force est de constater que de nombreux acteurs se sont retranchés derrière un flou supposé pour justifier leurs actes ou leur immobilisme.

Par conséquent, la commission d'enquête souhaite que la France saisisse la Commission européenne, qui n'a pas cherché jusqu'à présent à prendre d'initiative, pour obtenir une révision de la directive sur les eaux minérales naturelles afin de consolider la notion de pureté originelle, notamment en fixant un seuil de microfiltration suffisamment haut pour garantir sa préservation.

A plus brève échéance et au niveau national, il s'agira de diffuser rapidement une instruction et de modifier la règlementation pour écarter la microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron et conditionner la microfiltration avec des seuils compris entre 0,45 et 0,8 micron à la démonstration d'une absence d'impact sur le microbisme naturel de l'eau, sur la base d'un avis de l'Anses.

Autre sujet majeur, celui de la traçabilité de l'eau, alors que les sites assurant la production de plusieurs types d'eau sont de plus en plus automatisés. Il est proposé que l'État établisse un cahier des charges de traçabilité des eaux qui impose des règles précises d'auditabilité informatique des dispositifs de gestion des flux d'eau et que, parallèlement, le ministère de l'économie consente un effort de recrutement, de rémunération et de formation de personnels en capacité de procéder à des audits informatiques des programmes de production.

3) Élargir d'urgence le contrôle des composants de l'eau en raison de pollutions émergentes, PFAS et micro/nanoplastiques

Produites depuis de nombreuses décennies, les PFAS sont désormais très largement répandues dans l'environnement et se révèlent bioaccumulables. Certaines sont toxiques ou « CMR », c'est à dire cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, mais leur toxicité demeure encore insuffisamment documentée.

La commission d'enquête soutient la volonté exprimée par la DGS de demander aux ARS de vérifier au cours de l'année 2025 la qualité des eaux brutes des eaux minérales naturelles et des eaux de source afin de s'assurer que celle-ci ne contiennent pas de PFAS ou à des quantités inférieures au seuil de 0,1 ng/l pour les 20 PFAS listés par la directive de 2020 sur les eaux destinées à la consommation humaine.

Pour s'assurer que les processus de production n'augmentent pas l'exposition des eaux aux PFAS, la commission recommande de mener des campagnes de tests sur la présence de PFAS dans les eaux embouteillées.

La commission d'enquête estime indispensable qu'un point soit fait sur les risques de pollution par les processus industriels de production des eaux minérales et de source et recommande à la DGS de saisir l'Anses sur ce sujet. Elle estime que les résultats de cette étude devront être rendus publics.

S'agissant des microplastiques et nanoplastiques, les travaux scientifiques démontrent l'ubiquité de la contamination dans l'environnement : on les détecte actuellement, partout dans le monde, dans presque toutes les ressources aquatiques, qu'elles servent à l'obtention de l'eau du robinet ou pour les eaux embouteillées.

Une étude américaine, publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences le 8 janvier 2024, décompte ainsi près de 240 000 fragments de micro et nanoplastiques par litre d'eau en bouteille, avec une variation allant de 110 000 à 370 000 particules par litre.

En conséquence, les travaux de recherche sur les micro et nanoplastiques doivent faire désormais l'objet d'une priorisation claire et porter sur l'ensemble des eaux consommées par les humains, mais sans oublier les eaux conditionnées souvent recommandées pour la consommation des jeunes enfants, dont on a pu constater qu'elles n'avaient pas toujours été au coeur des préoccupations des autorités sanitaires.

C. ASSURER LA TRANSPARENCE ET RENFORCER LES MOYENS D'ACTIONS DU CONSOMMATEUR

Afin de remédier aux manquements révélés par les révélations effectuées par Nestlé, il pourrait être envisagé de renforcer l'information du consommateur sur le recours éventuel à la microfiltration lorsqu'elle est autorisée par des arrêtés préfectoraux, grâce à une information sur l'étiquette.

La bonne information sanitaire du consommateur passe également par une publicité renforcée du contenu des eaux qu'il achète, et notamment des eaux qui, pour être à base d'eau minérale, contiennent des quantités de sucre assimilables à des boissons de type soda.

La commission propose de renforcer la transparence sur le suivi de la ressource en eau et les contrôles réalisés par les autorités locales. Les différents épisodes de contamination recensés par la commission ont donné lieu à des décisions de suspension de certains forages qui n'ont pas été rendues publiques. L'amélioration du suivi quantitatif et qualitatif de l'eau contenue dans les nappes pourrait également donner lieu à une publicité accrue afin de sensibiliser le grand public à leur vulnérabilité.

D. UN ENJEU POUR L'AVENIR : MIEUX ENCADRER LES CONDITIONS D'UTILISATION DES CONVENTIONS JUDICIAIRE D'INTÉRÊT ENVIRONNEMENTALE (CJIPE)

Plusieurs infractions constatées dans les Vosges ont donné lieu à la conclusion d'une CJIPE entre le procureur d'Épinal et Nestlé Waters le 2 septembre 2024, validée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Épinal le 10 septembre 2024. La décision de recourir à cette convention n'a pas été comprise par une partie du grand public et soulève des interrogations. En particulier, le montant de l'amende d'intérêt public infligée à Nestlé Waters, qui aurait pu, selon les textes, être beaucoup plus élevée, jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires annuel, n'a pas fait l'objet d'explications étayées. Cette absence de précision peut donner l'impression d'un manque de transparence et d'une atténuation de la sanction. Aussi la commission estime-t-elle nécessaire que la chancellerie établisse des Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public environnementale, à l'instar de celles publiées en janvier 2023 par le parquet national financier pour les CJIP « financières ».

TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET

DE SUIVI

DES RECOMMANDATIONS

|

Recommandations |

||||

|

N° Par ordre d'apparition dans le rapport |

Libellé |

Destinataire |

Échéancier |

Support |

|

Préserver la ressource |

||||

|

7 Page 171 |

Renforcer le suivi du niveau des aquifères sur le territoire et Instaurer un suivi national de la qualité de la ressource des aquifères sur le territoire |

Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité Autorités de contrôle déconcentrées (Préfectures et DDT) |

2030 |

Processus |

|

8 Page 173 |

Revoir les dispositifs des périmètres sanitaires d'émergence (PSE), rendre obligatoires les périmètres de protection à l'échelle de l'ensemble du gisement d'eau minérale naturelle en s'inspirant de la loi belge de 1991 et instaurer des restrictions d'usage de produits de nature à altérer la pureté originelle de l'eau sur la zone de périmètre encadrant les gisements |

Ministère chargé de l'environnement, direction générale de la prévention des risques et direction de l'eau et de la biodiversité |

2nd semestre 2025 |

Dispositions législatives et réglementaires |

|

Conforter la fiscalité locale sur les eaux minérales naturelles |

||||

|

9 Page 177 |

Revoir le régime fiscal des eaux minérales naturelles : - en étendant la contribution à toute exploitation d'eau souterraine, eau minérale naturelle, eau de source ou eau de boisson - en supprimant le plafond de 0,58 € par hectolitre - en supprimant l'exonération de contribution pour l'eau vendue à l'exportation |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |

2nd semestre 2025 |

Dispositions fiscales |

|

Renforcer le dispositif de contrôle |

||||

|

2 Page 55 |

Rappeler le caractère général de l'article 40 du code de procédure pénale |

Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |

Immédiat |

Instruction |

|

3 Page 81 |

Donner instruction aux préfets, en lien avec les ARS, de vérifier, sur la base de l'expérience acquise dans les établissements Nestlé Waters et Alma, l'absence de traitements interdits sur les sites minéraliers de France |

Ministère de la santé, direction générale de la santé |

Immédiat |

Instruction |

|

4 Page 82 |

Animer régulièrement le réseau des contrôleurs des eaux minérales (préfets et services départementaux de l'État, ARS) pour partager, enjeux, évolutions et expériences |

Ministère de la santé, direction générale de la santé |

Immédiat |

Conduite |

|

5 Page 111 |

Rappeler aux autorités locales (préfets, ARS) les textes en vigueur en matière de traitements des eaux et notamment l'existence d'une procédure spécifique en matière de traitements nouveaux à l'instar de la microfiltration à seuil bas |

Ministère de la santé, direction générale de la santé |

Immédiat |

Instruction |

|

10 Page 181 |

Instaurer, pour les contrôles un chef de filât clairement identifié par le protocole tripartite entre les ministères chargés de la santé, de la consommation et de l'agriculture pour la réalisation des contrôles et pour la gestion des alertes et soumettre à une validation politique ce protocole |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |

1er semestre 2025 |

Protocole interministériel |

|

11 Page 181 |

Créer dans chaque département un groupe de suivi des eaux conditionnées associant les inspecteurs territorialement compétents des ARS, les services déconcentrés de la, de la DGAL, de la DGCCRF et de la DGALN et Systématiser la présence des agents de la répression des fraudes lors des inspections déclenchées par les ARS |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |

2nd semestre 2025 |

Protocole |

|

12 Page 183 |

Renforcer par redéploiements les effectifs des services de l'État consacrés au contrôle des eaux minérales naturelles et des eaux de source et Renforcer la professionnalisation de ces agents en les formant notamment aux risques de fraude informatique en matière de traçabilité des eaux |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation |

2nd semestre 2025 idem |

Redéploiement d'effectifs Programme |

|

13 Page 185 |

Concevoir et mettre en oeuvre un plan de contrôle des eaux conditionnées fondé sur les risques et la probabilité de comportements frauduleux et multiplier les inspections inopinées |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de la consommation, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité |

2nd semestre 2025 |

Stratégie nationale spécifique |

|

14 Page 185 |

Mettre en place une véritable animation par les administrations centrales de leurs réseaux déconcentrés sur le thème du contrôle des eaux embouteillées |

idem |

idem |

Conduite administrative |

|

17 Page 190 |

Mettre en place un cahier des charges de traçabilité des eaux qui impose des règles précises d'auditabilité informatique des dispositifs de gestion des flux d'eau |

Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |

2nd semestre 2025 |

Cahier |

|

18 Page 190 |

Créer un groupe de réflexion interservices pour instituer un programme de recrutement et de formation d'agents capable de réaliser des audits des dispositifs informatisés de production et concevoir un plan d'audit de la traçabilité des eaux conditionnées |

Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |

Immédiat |

Instruction |

|

19 Page 190 |

Mener une campagne d'inspection des sites de production d'eau embouteillée portant spécifiquement sur la traçabilité des eaux minérales naturelles et/ou des eaux de source avant d'envisager une évolution ou, a minima, une clarification de la règlementation |

Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directions départementales de la protection des populations |

Immédiat |

Instruction |

|

Clarifier la règlementation |

||||

|

15 Page 188 |

Solliciter à nouveau la Commission européenne, y compris au niveau politique, pour obtenir une révision de la directive sur les eaux minérales naturelles afin de consolider la notion de pureté originelle, notamment en fixant un seuil de microfiltration suffisamment haut pour garantir sa préservation puis Engager une négociation au niveau européen pour réviser la directive de 2009 sans altérer la protection de la pureté originelle de l'eau minérale |

Premier ministre, secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère chargé de l'Europe |

2025 |

Sollicitation puis négociation diplomatique |

|

16 Page 188 |

Diffuser rapidement l'instruction interdisant la microfiltration avec des seuils de coupure inférieurs à 0,45 micron et conditionnant la microfiltration à des seuils compris entre 0,45 et 0,8 micron à la démonstration d'une absence d'impact sur le microbisme naturel de l'eau, sur la base d'un avis de l'Anses puis Modifier l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnée pour y insérer le même niveau de seuils |

Ministère de la santé, direction générale de la santé |

1er semestre 2025 |

Instruction Arrêté |

|

Évaluer les nouveaux risques |

||||

|

20 Page 195 |

Saisir l'Anses aux fins d'établir un avis complet sur les risques de contamination des processus de production d'eau minérale et de source par les PFAS et rendre public cet avis |

Ministère de la santé, direction générale de la santé |

1er semestre 2025 |

Saisine au titre de l'article L1313-3 du code de la santé publique |

|

21 Page 198 |

Renforcer le contrôle sur la présence des PFAS dans les eaux embouteillées en menant une campagne de tests en 2025 |

Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé |

2nd semestre 2025 |

Instruction |

|

22 Page 198 |

Vérifier l'absence d'adjonction de PFAS au cours des processus d'embouteillage |

Ministère de la santé, direction générale de la santé, agences régionales de santé |

2nd semestre 2025 |

Instruction |

|

23 Page 201 |

Proposer une programmation sur 5 ans de recherche en matière de contamination des eaux embouteillées : - par les microplastiques - par les PFAS des eaux et de leur processus de production |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Anses |

2026-2030 |

Programmation |

|

24 Page 201 |

Déterminer une méthodologie de mesure de la quantité des microplastiques dans l'eau et de la manière de prévenir leur présence dans les processus d'embouteillage |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Anses |

2nd semestre 2025 |

Instruction |

|

Mieux protéger le consommateur |

||||

|

25 Page 203 |

Préciser parmi les mentions devant figurer sur l'étiquette des eaux minérales naturelles le recours à des traitements de filtration |

Ministère de l'économie pour porter une telle demande devant la Commission européenne et les États membres |

Modification |

|

|

26 Page 203 |

Communiquer sur les demandes de mise en conformité effectuées par la DGCCRF |

DGCCRF |

Instruction |

|

|

27 Page 204 |

Préciser parmi les mentions devant figurer sur l'étiquette des eaux aromatisées le fait qu'elles ne peuvent s'apparenter à des eaux minérales naturelles et ne pas commercialiser ces eaux dans les rayons d'eau minérale naturelle |

Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |

Dispositions réglementaires |

|

|

28 Page 205 |

Mettre en oeuvre une information des consommateurs sur la qualité et la quantité d'eau disponible dans les aquifères via un site internet cogéré par les administrations compétentes |

Ministère de la santé, direction générale de la santé Ministère de l'économie, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Ministère chargé de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité |

2nd semestre 2025 |

Site internet |

|

6 Page 168 |

Mieux encadrer la mise en oeuvre de la CJIP en matière environnementale en l'alignant sur celle de la CJIP financière et en ajustant certains de ses aspects |

Parlement Ministère de la justice, direction des affaires criminelles et des grâces |

2025-2026 |

Dispositions législatives et instruction sous forme de Lignes directrices adressées aux Parquets |

|

Renforcer le pouvoir des commissions d'enquête |

||||

|

1 Page 29 |

Renforcer les moyens des commissions d'enquête |

Parlement |

2025 |

Dispositions législatives |

INTRODUCTION

En janvier 2024, la presse révélait un scandale inimaginable : depuis des années, certains industriels désinfectaient, au mépris de la règlementation, leurs eaux vendues avec l'appellation « minérales naturelles ». Et, pire, l'État, qui était au courant depuis au moins 3 ans, l'avait caché. Ainsi avait-il dissimulé l'existence d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) visant à faire le point sur ces pratiques et transmis aux ministres de l'économie, de l'industrie et de la santé en juillet 2022.

Une question fondamentale se posait : pourquoi cette tricherie ? Et, contrairement à ce que certains tenteraient de faire croire, elle n'appelait qu'une seule réponse : au coeur de cette affaire se trouvait un problème sur la pureté originelle de l'eau vendue comme eau minérale naturelle. Car, s'il y avait eu, à l'évidence, tromperie du consommateur, c'était parce que les industriels concernés, Nestlé Waters au premier chef, ne pouvaient plus vendre une eau sans traitement compte tenu de la dégradation de sa qualité.

Si la qualité de l'eau était en cause, cela signifiait qu'à la tromperie s'ajoutait un enjeu sanitaire, en d'autres termes que l'eau vendue ne pouvait être consommable sans des dispositifs de désinfection permettant de détruire les germes la contaminant. Certes, à la connaissance de la commission d'enquête, ce risque sanitaire ne s'est pas réalisé, en tout cas pas au point de causer des lésions graves à des consommateurs. Mais qui peut dire combien de désagréments intestinaux ou d'intoxications alimentaires non létales ont pu se produire à la suite de la consommation de ces eaux ? Qui peut faire confiance, encore aujourd'hui, à l'autocontrôle sanitaire d'un industriel qui se refuse à faire toute la transparence sur ses agissements passés devant la représentation nationale ?

Cet enjeu, en effet, a été latent jusqu'à la découverte des traitements de désinfection interdits et il est devenu beaucoup plus fort ensuite, à partir de 2022-2023. Car, alors que l'État aurait dû exiger le déclassement des eaux contaminées, ce qui aurait autorisé leur traitement, il a préféré, avec un industriel, choisir la solution la plus équivoque : maintenir l'appellation d'eau minérale naturelle pour des eaux qui ne la méritaient plus, car traitées par un dispositif non autorisé, et qui n'offrait pas de garantie absolue de désinfection. Chacun comprendra l'objectif de l'industriel : car l'eau minérale se vend cher, parfois très cher, en tout cas beaucoup plus cher que l'eau du robinet. Par ailleurs, dans le secteur des eaux, être producteur d'eau minérale naturelle vous donne une sorte de brevet de qualité, de pureté, gage de marge importante pour toute votre gamme de produits.

Le Sénat ne pouvait rester indifférent à cette situation qui engageait la confiance des Français, la protection du consommateur, la loyauté du commerce et l'avenir de tout le secteur minéralier qui est un des points forts de l'industrie alimentaire française. Une affaire qui engageait aussi la responsabilité de l'État, garant de l'intérêt général. Ainsi, en octobre 2024, sa commission des affaires économiques a adopté le rapport signé de notre collègue Antoinette Guhl, qui faisait un premier point de la situation2(*). Puis il a créé, le 20 novembre 2024, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille et les responsabilités des pouvoirs publics.

La commission d'enquête s'est très rapidement mise au travail. Elle a requis la transmission et exploité des milliers de pages de documentation et a réalisé un très intense programme d'auditions publiques3(*) lui permettant d'entendre :

- des spécialistes des eaux et aquifères : le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), des universitaires et des chercheurs, responsables de laboratoires publics, ainsi que les laboratoires privés effectuant les contrôles de qualité de l'eau pour le compte des industriels ;

- les directeurs et conseillers de cabinets des ministères responsables (santé, industrie, consommation) et de la Première ministre ;

- les responsables des principales administrations centrales impliqués dans le dossier : Anses, Igas, direction générale de la santé (DGS), direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;

- les responsables des administrations locales : préfets, agences régionales de santé (ARS), directions départementales des territoires (DDT), directions départementales de la protection des populations (DDPP) ou directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)... ;

- les dirigeants des activités minéralières des groupes et entreprises les plus importants : Danone (Évian, Volvic, Badoit...), Alma (Cristaline, Thonon, Châteldon, Vichy-Saint-Yorre...), Ogeu (Plancoët, Quézac...), Mont-Roucous et Nestlé (Perrier, Vittel, Hépar...) ;

- les élus locaux des principales zones de production ;

- une lanceuse d'alerte, ancienne responsable de la sécurité alimentaire du groupe Nestlé ;

- les anciens ministres en charge du dossier : Agnès Firmin Le Bodo, ancienne ministre de la santé4(*), Aurélien Rousseau, ancien ministre de la santé mais aussi ancien directeur de cabinet de la Première ministre5(*), Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de l'industrie6(*), et Roland Lescure, ancien ministre de l'industrie7(*). Les années 2022-2024 ayant vu se succéder un grand nombre de ministres, certains pour quelques mois, il a été transmis un questionnaire à Brigitte Bourguignon, François Braun, Frédéric Valletoux, et Geneviève Darrieussecq, pour le ministère de la santé, à Olivia Grégoire, Jean-Baptiste Lemoyne et Alain Griset, pour le ministère de la consommation ;

- le directeur général du groupe Nestlé, Laurent Freixe.

La commission a par ailleurs demandé à la division de législation comparée du Sénat une étude de droit comparé sur la réglementation des eaux en bouteille portant sur six pays (Allemagne, Belgique, Espagne, États Unis, Italie et Suisse) qui est annexée au rapport. Dans le cadre de la concertation interministérielle dématérialisée de février 2023, le cabinet du Premier ministre avait demandé « au Secrétariat général des affaires européennes de conduire une analyse de la situation de la microfiltration et des pratiques existantes dans les autres pays de l'Union (...) ». À la connaissance de la commission d'enquête, cette analyse n'a jamais été réalisée. Il est piquant de remarquer que le Sénat a produit en moins de trois mois ce que le SGAE n'a pas été en mesure de faire en plus de deux ans.

Il est apparu au cours de nos recherches que la présidence de la République avait été impliquée dans cette affaire. Aussi, conformément à l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en ma qualité de rapporteur de la commission d'enquête, j'ai réclamé un certain nombre de documents illustrant les échanges avec Nestlé Waters ou à propos de l'affaire des eaux minérales. Ceux qui m'ont été transmis démontraient la justesse de notre intuition : l'Élysée savait beaucoup de choses. Aussi, en complète harmonie avec le président de la commission, nous avons souhaité entendre Alexis Kohler, alors secrétaire général de la présidence de la République. Ayant transmis des documents dont il reconnaissait lui-même qu'ils n'avaient pas eu pour « finalité d'éclairer le président de la République en vue d'une prise de position de sa part, ni ayant été la transcription par ses collaborateurs d'une telle prise de position » et qu'il pouvait, par conséquent, « au regard du principe de séparation des pouvoirs », nous les adresser, il aurait dû, en toute logique, accepter de s'expliquer sur ces documents. Le secrétaire général de l'Élysée a préféré se dérober, semble-t-il en accord avec le chef de l'État, ce qui ne laisse pas d'interroger sur leur respect à l'égard de la représentation nationale.

Qu'à cela ne tienne ! La présidence de la République ne voulait pas plus de transparence sur cette affaire aujourd'hui que le Gouvernement hier ? Le Sénat a décidé de la faire au profit de tous nos concitoyens. Telle est la raison pour laquelle nous avons décidé de publier de manière inédite, en annexe de ce rapport et sur le site internet du Sénat, l'intégralité des 74 documents qui nous ont été transmis par l'Élysée.

Ce refus de déposer nous a aussi été opposé, de façon moins brutale, par les dirigeantes de Nestlé Waters. Certes, elles se sont déplacées et ont été entendues par la commission, mais pour ne rien dire ou presque. Dûment chapitrées par leurs avocats, elles se sont bornées à répéter les mêmes éléments de langage, à savoir l'existence d'une instruction judiciaire pour ne rien dire des agissements de leur société. Cette stratégie en matière de communication était désastreuse pour le groupe Nestlé tout entier qui donnait ainsi l'impression d'avoir encore à cacher des turpitudes et elle n'a pas fait obstacle, en définitive, à ce que la commission collecte suffisamment d'éléments par ailleurs pour se faire une idée précise des responsabilités des uns et des autres. Au surplus, comme le rapporteur a eu l'occasion de le leur rappeler, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme8(*) préserve le droit des personnes auditionnées devant une commission d'enquête à ne pas s'auto-incriminer dans la mesure où le juge pénal ne peut fonder une condamnation sur les seuls propos tenus devant elle. Le risque judiciaire encouru était donc limité.

Cependant, cette attitude était une marque de mépris pour le Parlement et les Français et, dans d'autres cas, elle pourrait être un sérieux obstacle à la manifestation de la vérité. En l'espèce, les responsables de Nestlé Waters pouvaient jouer de l'ambigüité des termes de l'article 6 de l'ordonnance de 1958, et en particulier de ses alinéas 3 et 7. L'alinéa 3 dispose : « Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ». Nestlé Waters et ses avocats en ont inféré jusqu'à l'illégitimité de la commission d'enquête ! Quant au 7ème alinéa, il prévoit que le rapporteur d'une telle commission est habilité à se faire communiquer « tous les renseignements de nature à faciliter (sa) mission » et « tous documents de service », « à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ». Ici Nestlé Waters prétendait que nous allions à l'encontre du principe de séparation des pouvoirs, rien que cela !

Au-delà de la stratégie d'obstruction dérisoire de cette entreprise, il faut avouer que les termes de l'ordonnance de 1958 sont à la fois trop larges et imprécis. Suffisamment pour que même une administration de l'État, en l'espèce la DGCCRF, refuse des documents à la commission. Il y avait bien une procédure judiciaire dans notre affaire, voire deux, mais elles étaient bien loin de couvrir le vaste champ de notre commission. Par ailleurs, en réalité, en quoi informer la commission d'enquête sur les agissements passés de cette société, ou d'une autre, pouvait-il affecter le principe de séparation des pouvoirs ? À l'évidence, la disposition de l'alinéa 7 vise à éviter que l'un des pouvoirs ne fasse pression sur le pouvoir judiciaire et n'altère l'indépendance des juges. Elle n'a pas pour objet de rendre aveugle le Parlement en le privant non d'un pouvoir d'action, mais d'une simple information. Ajoutons que, par mesure de précaution, les informations jugées nécessaires pas une commission d'enquête pourraient lui être communiquées à la condition de ne pas faire l'objet d'une publication si cette dernière était de nature à fragiliser l'enquête pénale en cours.

De ces épisodes, ressort la conviction qu'il nous faut, parlementaires, reprendre la rédaction de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 pour éviter que d'autres commissions, à l'avenir, ne soit entravées dans leur action.

À cet égard, trois objectifs devraient nous guider : il faut d'abord préciser et réduire le champ de l'alinéa 3 qui ne doit avoir à jouer que si le champ des poursuites judiciaires épouse parfaitement celui d'une commission d'enquête.

Une deuxième nécessité est de permettre la complète information des commissions d'enquête parlementaires sur des faits n'ayant pas donné lieu à poursuites. Lorsque que des documents lui ont été refusés par la DGCCRF, la commission a eu la surprise de découvrir que les mêmes documents avaient été auparavant transmis à l'Igas. Une inspection administrative avait accès à davantage d'informations que les membres du Parlement ! Le fondement juridique de cette différence de traitement réside dans l'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, qui précise notamment : « Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ont libre accès à toutes les administrations de l'État et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions (...).