II. LE CEREMA A CONDUIT À SON TERME UNE RESTRUCTURATION AMBITIEUSE

A. UN MODÈLE DE FUSION RÉUSSI

Créé en 2014, le Cerema est né d'une fusion de onze entités constituées d'anciens services de l'État :

- les huit centres d'études techniques de l'équipement (CETE) et leurs laboratoires ;

- trois services techniques centraux : le centre d'étude sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU), le centre d'études techniques, maritimes et fluviales (CETMEF) et le service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA).

Le Cerema comptait alors 3 250 agents. Sa création visait à rassembler et à coordonner le réseau scientifique et technique de l'État permettant un pilotage unifié, la conduite d'une stratégie d'ensemble cohérente et la réalisation de synergies entre ses composantes. Alors qu'il était auparavant quasi exclusivement orienté vers le conseil et l'expertise pour le compte des services de l'État, la création du Cerema avait aussi pour vocation de faire bénéficier les collectivités de ce réseau.

À l'époque, ce nouvel établissement public est défini comme un centre de ressources et d'expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques dans les champs des ministères chargés du développement durable, de l'urbanisme, des transports et, pour ce qui concerne les enjeux de sécurité routière, de l'intérieur.

Ayant fait l'objet d'un protocole d'accord signé avec les organisations syndicales, cette fusion a été bien vécue par les personnels. Sa mise en oeuvre peut être considérée comme une réussite. Le rapporteur a notamment pu le mesurer lors de ses échanges avec les différentes organisations syndicales représentatives de personnel du Cerema, l'une d'entre elles évoquant notamment le regroupement de onze « services frères » qui exerçaient des métiers très proches et qui, avant la fusion, pouvaient être amenés à se faire concurrence les uns les autres.

B. « CEREM'AVENIR » : UNE RÉFORME STRUCTURELLE SALUÉE

Pour atteindre l'objectif, que lui avait fixé le Gouvernement de l'époque, de parvenir à réduire de 20 % ses effectifs et sa subvention pour charges de service public (SCSP) tout en rendant plus lisible son offre de services et en la tournant davantage vers les collectivités, le Cerema a été amené à mettre en oeuvre une restructuration profonde de son organisation.

Celle-ci a été initiée en 2018 par des travaux préparatoires visant à dresser un état des lieux et à définir les grandes orientations de la réforme envisagée. Les principes généraux de cette réforme ont été présentés au conseil d'administration du 17 avril 2019 avant d'être formalisés dans un projet d'établissement approuvé en juillet 2020. Le 1er janvier 2021, le programme de réforme, baptisé « Cerem'Avenir » est entré dans sa phase de mise en oeuvre concrète.

Cette réforme a notamment consisté en des réorganisations des directions techniques et territoriales de l'établissement, un regroupement de ses laboratoires sur six sites ainsi que des polarisations géographiques de certaines activités (voir infra). Cette réforme comportait surtout un volet d'optimisation de l'organisation des fonctions support particulièrement substantiel à travers notamment la mutualisation des fonctions financières et comptables, le regroupement des fonctions informatiques ainsi que celui des fonctions communication, édition et diffusion des connaissances.

Les grands principes organisationnels de la restructuration du Cerema

- Réorganisation des directions techniques autour des fonctions de pilotage des secteurs d'activité et de portage de l'expertise technique ;

- Réorganisation des directions territoriales, de leurs départements métier et équipes de production, ainsi que de leurs équipes de support, avec un resserrement de la ligne hiérarchique et une meilleure identification des fonctions commerciales, management de projet et encadrement d'équipes ressources ;

- Création d'agences dans certaines directions territoriales, chargées d'une double fonction de représentation auprès des acteurs et responsables territoriaux et de portage de l'action commerciale (prospection, vente, suivi...) ;

- Regroupement des activités d'essais « chaussées » de laboratoire, auparavant exercées dans les 17 sites des anciens laboratoires régionaux de ponts et chaussées, dans 6 entités interrégionales ;

- Polarisations et spécialisations d'activités au sein des différentes directions techniques et territoriales ;

- Regroupement des activités de prototypes au sein d'un unique département d'études et de conception des prototypes ;

- Mutualisation des fonctions financières et comptables au sein de 3 centres financiers mutualisés et de 2 services facturiers ;

- Regroupement des fonctions informatiques au sein d'une nouvelle direction des systèmes d'information ;

- Regroupement des fonctions communication, édition et diffusion des connaissances au sein d'une nouvelle direction de la stratégie et de la communication ;

- Mutualisation des fonctions supports de certaines directions au sein de directions déléguées aux ressources, à Lyon et en Ile-de-France ;

- Réorganisation de la fonction recherche par la création de groupes de recherche dédiés constituant les équipes de recherche du Cerema, dans l'objectif de confirmer la place de l'activité recherche dans l'établissement et de poursuivre son développement en synergie avec les secteurs d'activité par l'insertion des équipes de recherche du Cerema dans le monde académique et par une valorisation de la formation par la recherche au sein de l'établissement ;

- Réorganisation des fonctions commerciale et formation donnée ;

- Création d'une délégation Occitanie et préfiguration d'une délégation Outre-Mer, dans l'objectif d'une mise en place à l'horizon 2022.

Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Au-delà de l'ampleur de cette restructuration organisationnelle, le Cerema s'est interrogé sur le périmètre de ses missions, réalisant un véritable exercice de réforme structurelle que l'État, au fil de nombreuses tentatives avortées, a tant de mal à appliquer à son propre domaine d'intervention. Pour conduire cette réforme structurelle, le Cerema a passé l'ensemble de ses missions au crible de deux critères :

- premièrement, mérite-t-elle d'être prise en charge par la puissance publique ou le secteur privé est-il en mesure de la mettre en oeuvre de façon suffisamment efficace ?

- deuxièmement, si l'intervention publique se justifie, le Cerema est-il l'entité publique de référence la plus à même de l'assurer ?

Au terme de cet exercice, le Cerema a réduit le nombre de ses secteurs d'interventions de 66 à 21, renonçant à intervenir dans plusieurs domaines tels que par exemple les risques industriels, le contrôle des règles de construction, les systèmes d'information du logement ou encore la biodiversité marine.

En matière de ressources humaines, le programme de restructuration du Cerema s'est traduit par la suppression de 350 postes et la transformation substantielle de 800 autres. Pour mener à bien cette réforme dans sa dimension ressources humaines, le Cerema a appliqué un dispositif d'accompagnement social pour lequel il a largement recouru aux différents outils prévus par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique cofinancés par le fonds d'accompagnement interministériel ressources humaines (FAIRH).

D'après l'évaluation réalisée par la direction du Cerema, ce programme de restructuration, notamment en raison de la mutualisation des fonctions supports et de la hausse de la part relative des effectifs productifs, aura permis à l'établissement d'accroître sa capacité de production de l'ordre de 10 %.

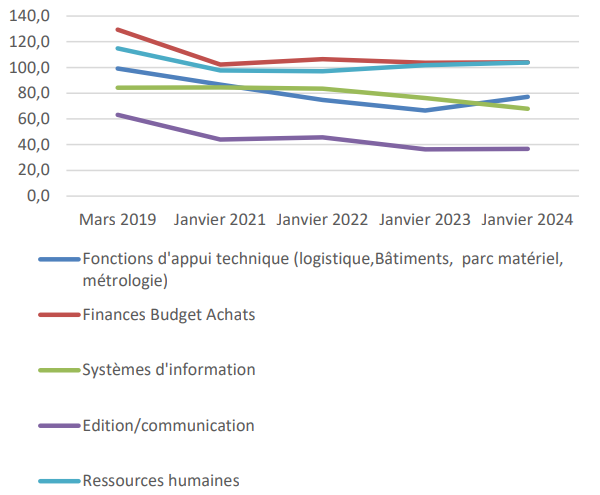

Évolution des effectifs des fonctions support du Cerema (2019-2024)

(en ETP)

Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

L'ampleur de la réforme structurelle mise en oeuvre par le Cerema est reconnue et saluée par ses tutelles. Pour sa tutelle métier, le commissariat général au développement durable (CGDD), cette réforme constitue « une réussite en termes de transformation interne et de stratégie »17(*). La direction du budget, sa tutelle budgétaire, reconnaît également les efforts réalisés par l'établissement considérant que « la réforme a apporté des gains d'efficience », notamment par les mesures « d'optimisation des ressources humaines et financières ».

* 17 Réponses du CGDD au questionnaire du rapporteur.