C. UN RÉSEAU D'IMPLANTATIONS TERRITORIALES RÉFORMÉ ET ENTIÈREMENT DÉCONCENTRÉ

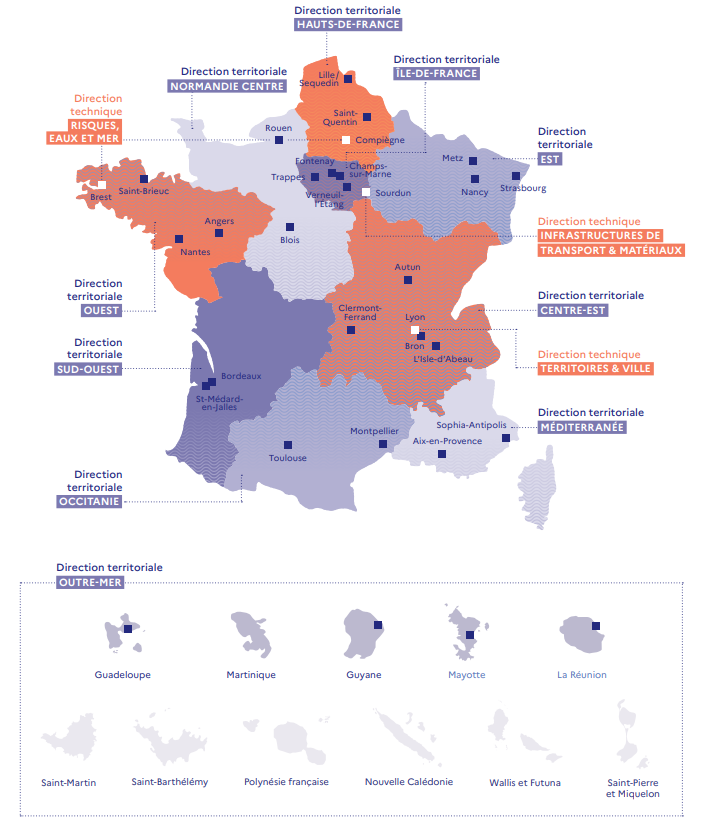

Établissement public entièrement déconcentré dont le siège est établi à Lyon, le Cerema compte 27 implantations en métropole et en outre-mer.

L'organisation des implantations territoriales du Cerema se structure principalement autour de trois directions techniques spécialisées dont les compétences s'étendent à l'ensemble du territoire national et de dix directions territoriales généralistes qui exercent leurs activités au sein d'une zone géographique délimitée mais qui comprennent également parfois des pôles spécialisés qui disposent d'un champ d'action géographique plus étendu.

Les implantations du Cerema

Source : projet stratégique 2025-2028 du Cerema

En 2023, pour élargir ses activités dans ces territoires, le Cerema a créé une direction territoriale outre-mer composée de trois agences : une agence « Océan indien » constituées de deux implantations, à La Réunion et à Mayotte, une agence « Guyane », et une agence Antilles, créée en février 2024, implantée en Guadeloupe dont l'activité couvre à la fois la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy.

Les directions techniques pilotent, structurent et garantissent au niveau national les compétences et l'expertise de l'établissement dans leurs domaines d'actions. Elles élaborent les offres de référence du Cerema ainsi que des référentiels méthodologiques et techniques dans ces domaines.

Comme le soulignait le rapport précité du CGEDD et de l'IGA en 2021, les directions territoriales sont quant à elles dotées d'un triple rôle « commercial, de direction de projets et d'encadrement des équipes de production ». Ces directions ont une vocation généraliste en ce sens qu'elles ont vocation à maintenir des capacités de production de base territorialisées pour répondre aux demandes locales des collectivités ou des services déconcentrés de l'État ainsi que pour déployer localement des programmes nationaux sans avoir à faire appel aux compétences d'autres directions territoriales. Pour le Cerema, elles constituent en quelque sorte « des portes d'entrée » pour accéder aux principales offres et compétences de l'établissement.

Comme évoqué supra, cette organisation n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît et, pour des domaines de production spécifiques, certaines directions territoriales comportent des « pôles d'expertise », « centres de référence » ou « équipes spécialisées » qui ont un périmètre d'action plus large que celui de la direction et qui peut aller jusqu'à l'échelle nationale. En outre, pour maintenir des équipes d'experts de taille critique, certaines activités de base ayant vocation à être assurées par les directions territoriales peuvent être gérées en binôme par deux directions territoriales voisines.

La souplesse d'organisation des directions territoriales du Cerema

Le choix des activités polarisées ou non est assez fin et ne s'applique pas a` l'ensemble d'un grand domaine. Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie du territoire (A) le secteur de l'expertise territoriale intégrée (A1) fait partie des activités socles, présentes dans chaque direction territoriale, et n'est pas polarise'. En revanche, la connaissance et la mobilisation du foncier (A2) est polarisée sur la direction territoriale Hauts-de-France et fait l'objet d'un copilotage par un expert de la direction territoriale et un expert de la direction technique territoires et villes.

Un appui des directions techniques aux directions territoriales et une collaboration étroite entre pôles techniques et directions territoriales sont en effet nécessaires pour faire fonctionner cette organisation, l'objectif étant de rendre disponible une ingénierie de référence sur tout le territoire, qui soit a` la fois capable de proposer des réponses aux problèmes récurrents des territoires et de décliner localement des offres « cousues main ».

Néanmoins, sur certaines des activités socles, les directions territoriales sont également constituées en binômes, de façon a` maintenir une masse critique opérationnelle minimale. Dans le domaine des mobilités (C), pour la connaissance, la modélisation et l'évaluation des mobilités (C2) mais aussi pour les systèmes de transports intelligents, les trafics et la régulation (C3), les directions territoriales Hauts-de-France/Est, Normandie-Centre/Ouest, Méditerranée/Sud-Ouest, Centre-Est/Ile de France sont ainsi les binômes compétents.

Des équipes de production « spécialisées » ou « en pointe » sur certaines activités ont également été définies. Par exemple, toujours dans le domaine des mobilités, il existe un socle, un pôle et des équipes spécialisées. Le socle est constitué' par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les enquêtes de déplacements, les simulations dynamiques ou les évaluations socio-économiques sommaires, le pôle concerne les évaluations complexes (direction territoriale Ouest et direction territoriale Méditerranée) et des équipes spécialisées existent lorsqu'il s'agit de mobilité routière (Sud-Ouest et Méditerranée) ou d'applications satellitaires pour la mobilité (Sud-Ouest).

Source : le rôle du Cerema en matière d'appui aux collectivités territoriales, rapport du CGEDD et de l'IGA, juin 2021

L'organisation territoriale de l'établissement a été substantiellement révisée par la réforme Cerem'Avenir. L'incidence la plus visible de cette réforme a été le regroupement des anciens laboratoires d'essais, qui étaient au nombre de 17, sur seulement 6 sites, désormais qualifiés d'agences. La réforme s'est également traduite par des mouvements de polarisation et de spécialisation d'activités de production ainsi que par des mutualisations de services, en particulier s'agissant des fonctions support.

Son réseau d'implantations territoriales représente indéniablement un atout indispensable et une force pour le Cerema. Il lui permet d'être aux prises et en phase avec les attentes des territoires et de pouvoir répondre efficacement à leurs besoins. D'après les études du Cerema présentées par son directeur général au rapporteur, la proximité géographique des implantations joue un rôle déterminant dans l'accès des territoires à l'expertise de l'établissement. Plus un territoire est éloigné géographiquement d'une implantation du Cerema, moins il a accès aux services de l'opérateur. C'est notamment pour cette raison que la direction de l'établissement envisage de créer une antenne de la direction territoriale Sud-Ouest à Brive.

Les atouts du réseau d'implantations du Cerema

Du fait de ses 27 implantations locales sur l'ensemble du territoire, le Cerema est un acteur clé pour le déploiement de la méthode de territorialisation, essentielle pour adapter les objectifs nationaux aux réalités locales.

Cette approche permet de confronter les visions nationales avec les perspectives locales afin de convenir d'objectifs partagés et adaptés aux spécificités de chaque territoire.

Le Cerema joue ainsi un rôle essentiel pour la cohésion de tous les territoires en mobilisant ses compétences en matière d'expertise technique et d'innovation pour soutenir les collectivités territoriales et les acteurs locaux dans la mise en oeuvre des objectifs de la planification écologique et de la cohésion territoriale.

Il facilite en outre la cohérence et la coordination des efforts entre l'État et les différents niveaux de collectivités par la production de connaissances et la mise à disposition d'outils d'information adaptés.

Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Pour autant, l'actuel réseau des implantations territoriales du Cerema est issu d'un compromis entre la réduction des moyens alloués à l'opérateur et l'enjeu de répondre à de nouveaux besoins sur les territoires, notamment pour le compte des collectivités. Aussi, ce réseau aura-t-il encore probablement à évoluer. Cette considération avait notamment été soulevé par les auteurs du rapport précité du CGEDD et de l'IGA : « la cartographie actuelle résulte d'une adaptation a` la baisse des effectifs et d'un compromis entre, d'une part, le souci de ne pas fermer les implantations historiques du Cerema et, d'autre part, celui de garantir une présence correspondant aux besoins nouveaux des territoires. Il n'est donc pas certain qu'elle soit encore pleinement adaptée et il est probable qu'elle devra encore évoluer ».

À ce titre, à la demande notamment du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le Cerema expérimente aujourd'hui18(*) le positionnement d'un expert référent de l'établissement dans chaque département.

Sur ce sujet, le rapporteur appelle néanmoins le Gouvernement à être cohérent dans les objectifs qu'il fixe au Cerema et à ne pas lui donner d'injonctions contradictoires entre, d'un côté, une contraction sévère de ses moyens humains et financiers et, de l'autre, une demande de densification de sa présence sur les territoires.

* 18 Dans vingt départements.