C. DES CHANTIERS DÉCISIFS POUR LES DROITS DE L'USAGER

1. Mettre en cohérence la politique de l'inclusion numérique

a) L'illectronisme : un phénomène qui n'est pas appelé à disparaître

Il importe de dissiper un cliché tenace selon lequel internet étant apparu dans les années 1990, l'illectronisme serait voué à se résorber inéluctablement à mesure que se diffusent les compétences numériques au sein de la population.

Or la rapporteure est convaincue qu'une telle approche revient à ignorer deux réalités.

D'abord, l'apparition à un rythme rapide d'équipements nouveaux comme le smartphone ou d'outils comme les QR codes et l'intelligence artificielle est à l'origine d'une évolution constante du contenu des compétences numériques qui laisse nécessairement sur le bord de la route une partie de la population : en somme, l'effet de génération ne l'emporte pas tout à fait sur l'effet d'âge.

Ensuite, la compétence numérique ne se résume pas à la possession d'un ordinateur ou d'un smartphone et de la capacité à les utiliser : tout dépend de l'usage que l'on veut en faire. Le rapport de la mission d'information sur l'illectronisme et l'inclusion numérique359(*), précédemment cité, reproduit ainsi le témoignage éclairant d'un professeur en Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté)360(*) à Marseille : ses élèves, explique-t-il, « savent jouer à Fortnite361(*) et publier des statuts sur Facebook ou des stories sur Snapchat. Ils sont aussi capables de trouver les clips de leurs artistes préférés sur YouTube et de suivre les carrières de telle ou telle star de télé-réalité sur Instagram. C'est quand il s'agit de faire un usage éducatif de l'outil numérique qu'ils redeviennent ces êtres chétifs et impuissants qu'ils sont devant un livre ou un cahier ».

Ce constat recoupe l'analyse du sociologue Vincent Dubois, qui se déclare « sceptique quant à la thèse optimiste d'une résorption à venir de l'illectronisme dans les démarches administratives », car « au facteur générationnel et d'âge il faut en effet ajouter les caractéristiques sociales des usagers : à la fois leurs compétences techniques, linguistiques, administratives, et la complexité de leur situation ou sa plus ou moins grande concordance avec les catégories bureaucratiques »362(*).

En d'autres termes, un rapport de l'ONU précédemment cité souligne la difficulté majeure que constitue la lutte contre l'exclusion numérique, car « les fractures numériques ne sont pas statiques » et « la vulnérabilité est un état dynamique et changeant »363(*) : la mission d'information fait sien ce constat.

b) Des réponses différentes à l'exclusion numérique : le choix assumé du « tout numérique » au Royaume-Uni, la stratégie danoise de l'accompagnement renforcé à l'usage des services publics numériques, la volonté de maintenir des alternatives (omnicanalité) en France

Les stratégies déployées par la France, le Danemark et le Royaume Uni illustrent des manières différentes de répondre au phénomène de marginalisation numérique.

(1) Royaume-Uni : le numérique à marche forcée

La première manière consiste à assumer la dématérialisation tout en misant sur la formation des publics au numérique. C'est la voie choisie par nos voisins d'outre-Manche : selon l'ambassade de France dans ce pays, sollicitée par la mission d'information, au Royaume-Uni « il s'agit moins d'adapter les modalités d'accès aux services publics aux besoins des personnes éloignées du numérique (par exemple en garantissant la possibilité d'un accueil au guichet), que d'équiper, accompagner et former ces publics à l'utilisation des outils numériques ("digital inclusion"). »

L'ambassade observe également que, si par la stratégie d'inclusion numérique « l'administration s'engage à rendre les démarches numériques les plus simples et intuitives possibles », « le maintien de "voies alternatives" au numérique dans l'accès aux services publics est mentionné de façon résiduelle dans cette stratégie, la concrétisation de cet objectif étant renvoyée à des partenariats locaux avec le secteur associatif et les autorités locales »364(*).

Parmi les acteurs de l'inclusion digitale on peut ainsi citer, parallèlement à des associations comme Citizen advice, les bibliothèques, qui fournissent un accès gratuit à internet et des ordinateurs ainsi que des formations aux usagers pour utiliser les services en ligne.

(2) Danemark : l'accompagnement renforcé à l'usage des services publics numériques

Au Danemark365(*), où 17 à 22 % des adultes environ sont « digitalt udsatte » (éloignés du numérique), parmi lesquels des personnes âgées et handicapées, le Gouvernement a mis en place un accompagnement renforcé des citoyens à l'usage des services publics numériques : déploiement de 7 000 digital ambassadors (référents locaux qui forment et accompagnent physiquement les citoyens) dans les communes, organisation de cours de formation au numérique dans les bibliothèques municipales, etc.

Une assistance est également proposée aux usagers dans les Borgerservice, équivalent danois des espaces France service.

En parallèle, le Gouvernement danois vise « le développement d'une utilisation facilitée des services administratifs via les smartphones ».

De plus, si la transmission de documents officiels via Digital Post366(*) est en principe obligatoire depuis 2014, des exemptions à l'utilisation des services publics numériques sont prévues pour certains usagers : ces exemptions concernent « 5 % des adultes (soit environ 255 000 personnes) qui restent éligibles à l'envoi papier »367(*).

(3) France : l'ambition d'assurer des alternatives au numérique par l'omnicanalité

La démarche française consiste à maintenir pour les usagers la faculté de communiquer avec l'administration par d'autres voies que l'électronique : c'est l'exigence d'omnicanalité, un axe fort des conclusions de la mission d'information du Sénat « Lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique » : « passer d'une logique 100 % dématérialisation à une logique 100 % accessible ». « À cet effet, ajoute la mission d'information, il faut conserver la faculté d'un accès physique et/ou d'un accueil téléphonique pour l'ensemble des démarches dématérialisées des services publics ».

L'omnicanalité demeure une véritable attente pour nombre d'usagers : dans cette logique, le septième Comité interministériel de la transformation publique (CITP) a fixé, en mai 2023, parmi les objectifs du Gouvernement, celui de « Faire de l'accès aux services publics une priorité avec une action sur l'ensemble des canaux : téléphone, numérique et physique »368(*). Le Plan téléphone, précédemment évoqué, illustre cette priorité.

Deux décisions du Conseil d'État sur la saisine de l'administration par voie électronique

En 2019, le Conseil d'État a considéré, à propos des difficultés rencontrées par des ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous en ligne dans les préfectures, qu'en créant un droit pour les usagers de saisir l'administration par voie électronique, le code des relations entre le public et les administrations n'avait mis en place aucune obligation de saisine des administrations par voie électronique369(*).

En revanche, par une décision du 3 juin 2022370(*), en réponse à deux recours du Conseil national des barreaux et d'un ensemble d'associations contre la mise en place d'un téléservice pour les demandes de titre de séjour, il a validé le fait de « rendre obligatoire le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative », « à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits ». En l'espèce, et au vu des difficultés spécifiques du public visé - les étrangers demandant un titre de séjour - le Conseil d'État a annulé le décret et l'arrêté qui faisaient l'objet du recours, au motif que l'État n'avait pas mis en place de solution de substitution.

Dans sa décision du 31 octobre 2023371(*) relative à une procédure dématérialisée pour l'inscription en master, le Conseil d'État a mis en oeuvre les mêmes critères - objet, public concerné, caractéristiques de l'outil numérique utilisé - pour, cette fois, valider la procédure en question sans demander la mise en place de dispositifs spécifiques d'accompagnement ni de solution de substitution.

Pour le Défenseur des droits, « une telle logique aboutit à légitimer le développement d'un service public qui n'est pas conçu d'emblée comme inclusif ou universel, et dont l'accès ne serait garanti à tous que sous certaines conditions, par des dispositifs correctifs ou dérogatoires, lorsque l'absence de tels dispositifs porterait une atteinte trop importante aux droits des usagers concernés »372(*). Le rapport exprime la crainte de l'émergence de « services publics à deux ou à plusieurs vitesses » et recommande la mise en oeuvre systématique d'une alternative à la voie numérique. La proposition de loi tendant à la réouverture des accueils physiques dans les services publics adoptée le 17 octobre 2023 par l'Assemblée nationale va dans le même sens.

L'exigence, ou à tout le moins l'ambition d'omnicanalité ne dispense évidemment pas de réduire l'exclusion numérique en aidant les publics qui en sont victimes à effectuer leurs démarches et en les formant373(*).

c) Focus sur deux dispositifs d'inclusion numérique : les conseillers numériques et Aidants Connect

La stratégie d'inclusion numérique du Gouvernement, portée par le volet « Inclusion numérique » du plan de relance doté de 250 millions d'euros, est pilotée par l'ANCT via le programme Société numérique374(*). Celui-ci repose sur trois dispositifs - les conseillers numériques, Aidants Connect et Numérique en commun(s) - dont les deux premiers seront évoqués dans ce rapport375(*).

(1) Les conseillers numériques : un avenir à préciser

Le dispositif des conseillers numériques est piloté par l'ANCT, la Banque des territoires intervenant plus particulièrement au titre du conventionnement avec les structures d'accueil et de la formation initiale et continue. Ce dispositif vise à « accompagner la population qui n'est pas à l'aise avec les usages numériques, sous forme d'accompagnements individuels ou d'ateliers collectifs »376(*). Les conseillers numériques assurent une présence de terrain « en capitalisant sur les lieux déjà fréquentés par les publics cibles (missions locales, centres sociaux, associations, mairies, espaces France services, établissements scolaires, bureaux de poste), et en articulant leurs missions avec l'ensemble des acteurs locaux intervenant dans le champ de la médiation sociale »377(*).

Au total, selon la Banque des territoires, « plus de 3,5 millions de personnes ont pu être accompagnées depuis le lancement du dispositif en 2021 ».

L'encadré ci-dessous illustre l'engagement de la Communauté urbaine d'Arras dans ce domaine.

Communauté urbaine d'Arras :

un exemple de déploiement des conseillers numériques sur le terrain

Lors de l'audition de France Urbaine par la mission d'information378(*), Jean-Luc Tillard, vice-président de la Communauté urbaine d'Arras en charge du développement des solidarités et préventions, a présenté le dispositif mis en place en faveur de l'inclusion numérique : « Nous nous sommes dotés de trois conseillers numériques, qui animent des ateliers thématiques, des séances en accès libre, ainsi que des entretiens personnalisés. Ils aident les usagers à s'approprier les outils numériques et à mener à bien leurs démarches en ligne. » Leur déploiement a été pensé pour « coller » aux besoins du territoire : « Nous avons mis en place deux modes d'organisation, selon la typologie du territoire. En zone urbaine, les conseillers numériques sont encadrés par des centres sociaux, qu'ils soient communaux ou associatifs. Ils interviennent dans le cadre des projets sociaux portés par ces structures, avec des ateliers collectifs s'inscrivant dans des démarches transversales : lien entre numérique et santé, ou encore numérique et parentalité. En zone rurale, les conseillers numériques sont employés directement par la Communauté urbaine, qui assure leur déploiement dans les communes » 379(*).

Cette organisation répond au besoin de souplesse organisationnelle décrit par la Banque des territoires : « La mobilité des conseillers numériques et leur capacité à s'intégrer à d'autres dispositifs sont des éléments-clés de la réussite du programme. La diversité de leurs missions (démarches en ligne, prise en main de matériel informatique, IA, cybersécurité, parentalité, éducation aux médias, extinction du réseau cuivre, réparation du matériel...) et la souplesse de leurs modalités d'accompagnement contribuent aussi à répondre de manière efficace aux besoins qu'ils rencontrent sur le terrain. »

La présence des conseillers numériques s'articule avec celle des conseillers France Services, qui servent des publics similaires et sont identifiés comme assurant un premier accueil pour les démarches numériques. Ainsi des permanences communes peuvent être assurées dans le cadre d'un dispositif itinérant (bus France Services)380(*). L'un des élus rencontrés lors du déplacement de la mission d'information dans l'Yonne, le 30 juin 2025, regrettait même l'impossibilité de mutualiser ces deux fonctions, déplorant une « vision très silotée » : au vu des ressources limitées de sa commune, il était impossible de financer à la fois un poste de conseiller France Services et un poste de conseiller numérique.

En revanche, dans certains territoires la mission des conseillers numériques gagnerait à être précisée. Si elle vise en principe l'accompagnement pédagogique des usagers pour leur permettre à terme un recours autonome à l'informatique, dans les territoires les plus défavorisés les conseillers numériques peuvent être conduits à effectuer eux-mêmes des démarches à la place des usagers, dans un contexte d'urgence qui se prête mal à la mise en place d'une démarche pédagogique.

Les témoignages recueillis lors du déplacement de la mission d'information à Saint-Fons, dans le Rhône, le 16 juin 2025, confirment la difficulté de mettre en place une démarche d'accompagnement pour des usagers confrontés à deux obstacles majeurs : la langue et le numérique. De même, les ateliers numériques présentés à la rapporteure par les responsables du service social départemental de Bondy, en Seine-Saint-Denis, le 8 juillet 2025, semblent peiner à trouver leur public face à des usagers « en mode survie ».

Selon la Commission supérieure du numérique et des postes (CNSP)381(*), « le profil des personnes accompagnées par les conseillers numériques est relativement diversifié même si les plus de 60 ans représentent 47 % du public accompagné (29 % pour la tranche d'âge 35-60 ans et 10 % pour les 18-35 ans). » La CSNP fait valoir un taux de satisfaction important des personnes accompagnées :

- « 97 % des personnes accompagnées ont le sentiment d'avoir progressé,

- 83 % des individus se sentent plus à l'aise avec le numérique après les accompagnements,

- 93 % estiment réussir des tâches qu'elles n'arrivaient pas réaliser avant l'accompagnement,

- 60 % estiment être moins stressées à l'idée de manipuler des outils numériques ».

Si le nombre de conseillers numériques est officiellement de 4 000, selon la Banque des territoires, la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) estimait en novembre 2024 : « entre les non-renouvellements et les renouvellements de contrats en cours ainsi que le fort turnover des contrats de conseiller numérique, ce n'est pas 4 000 conseillers numériques qui sont déployés dans les territoires mais seulement 2 600 »382(*). La CSNP pointe notamment « la réduction du nombre de conseillers numériques employés par les associations depuis son avis publié en 2022 ».

La CSNP et plusieurs acteurs comme Départements de France, par la voix de sa vice-présidente Marie-Agnès Petit383(*), se sont fortement inquiétés de l'avenir du dispositif. Mme Petit, également présidente du département de la Haute Loire, a ainsi déclaré à la mission d'information : « Tous les présidents de communautés de communes et tous les maires se demandent par ailleurs si l'État sera toujours au rendez-vous pour financer les conseillers numériques ». En effet, la loi de finances pour 2025 a réduit les crédits dédiés à l'inclusion numérique de 56 % en n'allouant que 28 millions d'euros384(*) au dispositif des conseillers numériques contre 62 millions d'euros alloués en 2024385(*).

Les fonctions des conseillers numériques par rapport à celles des conseillers France services gagneraient donc à être précisées, de même qu'il importe de clarifier l'avenir du financement des conseillers numériques.

Ces remarques conduisent la rapporteure à insister sur la nécessaire clarification du paysage institutionnel de l'inclusion numérique, où coexistent plans (plan de relance, plan France Très Haut débit386(*)), programmes (programme France Numérique Ensemble, piloté par l'ANCT) et feuilles de route (feuille de route nationale d'inclusion numérique).

Si, à travers la plateforme beta.gouv et la publication d'indicateurs et de statistiques en temps réel, une grande transparence est affichée autour de cette politique publique, la coexistence de ces multiples dispositifs comme les hésitations terminologiques (médiateur/conseiller numérique par exemple) tendent à introduire une certaine opacité.

Est-il cohérent, par exemple, que les conseillers numériques restent portés par le programme budgétaire qui met en oeuvre le plan France Très Haut débit, relatif au déploiement de la fibre optique ?

Il conviendrait donc de réfléchir non seulement à une meilleure définition de la mission des conseillers numériques, mais aussi à une clarification du financement et de la conduite de cette politique publique, qui appelle un pilotage cohérent.

Recommandation : Clarifier les missions et le positionnement des conseillers numériques, notamment vis-à-vis des conseillers France Services, et mettre en cohérence le financement et la mise en oeuvre de l'inclusion numérique en désignant un chef de file de cette politique publique.

(2) Aidants Connect : un périmètre à trouver

Au même titre que les conseillers numériques, le programme Aidants Connect fait partie du programme Société numérique de l'ANCT. Il est destiné aux professionnels qui accompagnent régulièrement des personnes éloignées du numérique dans leurs démarches, en particulier des personnes âgées, ou souffrant de handicap - ce qui exclut les proches aidants et les bénévoles. Voici comment le site de présentation du dispositif, hébergé par beta.gouv, présente les cas d'usage du dispositif :

- « lorsque j'effectue des démarches administratives régulières avec des personnes peu à l'aise avec le numérique,

- si mes usagers viennent me voir sans leur identifiant et leur mot de passe,

- si j'accompagne l'usager sur plusieurs démarches à la fois,

- lorsque l'usager a du mal à se déplacer régulièrement en agence ».

Les aidants - individuels ou structures - susceptibles d'obtenir ce label sont les travailleurs sociaux, agents publics d'accueil, médiateurs numériques, conseillers numériques. À l'issue de la procédure d'habilitation et d'une formation, ils pourront réaliser des démarches en ligne - dont le périmètre aura été défini au préalable avec la personne aidée - pour le compte de celle-ci. Selon M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, « l'ensemble des connexions et des démarches effectuées sont dès lors tracées ou stockées, ce qui donne un cadre sécurisé aux démarches »387(*).

Il subsiste une incertitude sur le nombre de professionnels et de structures labellisés à ce jour. D'après les données présentées sur le site de l'ANCT388(*), on compte aujourd'hui 15 708 aidants ; mais d'après le site aidantsconnect.beta.gouv389(*), ils seraient 7 367 aidants et 3 008 structures, pour environ 53 000 personnes accompagnées et 350 000 démarches réalisées. Le coût de ce dispositif lancé en 2019 représente, d'après M. Laurent Marcangeli, 7,6 millions d'euros.

Ce programme semble connaître un problème de positionnement. D'abord, l'habilitation ne peut être donnée à un tuteur ou mandataire judiciaire, alors que la protection juridique serait pourtant le cas d'usage le plus évident pour ce type de service. De même, les bénévoles et particuliers aidants ne sont pas éligibles au programme.

Ensuite, la CSNP, dans l'avis cité plus haut, observe « des flottements sur la notion d'Aidants Connect, parfois confondus avec les Conseillers numériques ou les "anciens" conseillers numériques France Service », et suggère notamment une clarification sur la responsabilité engagée en cas d'erreur ou de fraude des Aidants Connect. La Poste aurait ainsi fait le choix de ne pas habiliter ses facteurs, afin de ne pas engager sa propre responsabilité. La CSNP propose donc que cette garantie soit apportée par l'État.

Ces ambiguïtés expliquent les chiffres relativement modestes affichés à ce jour. Une conseillère France Services a ainsi indiqué à la mission d'information que sa structure avait reçu l'habilitation mais s'en servait peu390(*), ce qui suggère que le dispositif a des difficultés à trouver son public.

La rapporteure estime qu'un succès d'Aidants Connect reposerait nécessairement sur un élargissement du périmètre de ce dispositif.

Cette évolution comblerait un vide dans le dispositif actuel d'inclusion numérique, qui concerne les personnes réellement dépendantes, en particulier celles qui sont atteintes d'une maladie chronique ou dégénérative. Ce public n'a pas nécessairement accès aux travailleurs sociaux ou conseillers numériques qui sont concernés par l'habilitation, or il a clairement besoin d'une aide au quotidien pour ses démarches.

Recommandation : Étudier l'élargissement du périmètre d'Aidants Connect, afin de toucher les publics éloignés du numérique par la dépendance et/ou la maladie.

d) France Travail : des initiatives intéressantes pour repérer l'illectronisme et développer les compétences numériques

France Travail a développé plusieurs initiatives intéressantes en matière de repérage de l'illectronisme391(*) et de lutte contre celui-ci :

- la généralisation du diagnostic des compétences numériques Pix emploi, qui vise à évaluer la maîtrise des compétences numériques. « Les demandeurs d'emploi, indique France Travail, sont invités automatiquement à passer ce test sept jours après leur inscription, puis relancés automatiquement 30 jours après » ;

- « l'expérimentation "Territoire Zéro Illectronisme" dans l'Allier en 2024 a permis de tester un diagnostic rapide de repérage de l'illectronisme auprès des nouveaux bénéficiaires du RSA », posant les bases d'un processus de détection.

France Travail s'appuie sur 3 200 jeunes en service civique en agence pour soutenir les demandeurs d'emploi dans leurs démarches administratives, et propose des ateliers pratiques pour développer leurs compétences numériques.

Cette manière d'aborder l'inclusion numérique a suscité l'intérêt de la rapporteure, d'abord en ce qu'elle associe le développement des compétences numériques à un objectif concret, celui de la recherche d'emploi ; ensuite en ce qu'elle s'appuie sur un repérage au niveau le plus local, à l'image des initiatives espagnoles en matière d'inclusion numérique présentées dans l'encadré ci-dessous.

L'exemple espagnol : un modèle décentralisé, comportant de nombreuses initiatives locales pour l'inclusion numérique392(*)

L'Espagne est globalement plus avancée que la France dans la numérisation de son administration : elle se classe en deuxième position pour les services publics numériques dans l'index DESI 2020393(*), qui mesure les performances numériques des pays européens, quand la France se situe au douzième rang. En matière d'inclusion numérique, l'initiative va aux collectivités, d'où un foisonnement de projets locaux, principalement à destination des personnes âgées. Sollicitée par la rapporteure, l'ambassade de France à Madrid a communiqué à la mission d'information quelques exemples :

Ville de Madrid

- Volontariat numérique / Madrid te Acompaña : +18 000 volontaires qui aident quelque 665 000 personnes âgées à effectuer des démarches numériques et à utiliser l'application municipale

- Ateliers « APPrender a usar tu móvil » : en 2022, plus de 200 personnes âgées ont appris à utiliser un smartphone en collaboration avec une association locale.

Communauté de Madrid

- Plan d'autonomisation numérique (2022-2023) : priorité aux « personnes vulnérables » et aux personnes âgées sans accès ni compétences numériques.

- Tres Cantos active un canal WhatsApp pour communiquer des activités aux personnes âgées : 1 300 utilisateurs en seulement trois mois.

Comunidad Valenciana - Mairie de Villena

- Aula Innova (septembre 2024 juin 2025) : promu par le conseil municipal de Villena, il a formé 444 personnes - principalement des personnes âgées, des chômeurs ou des personnes ayant un faible accès à la technologie.

Andalousie - CIC Batá et Linares

- Le programme Conectad@s 55 (CIC Batá) formera 800 seniors dans 80 centres de participation active dans les municipalités rurales de Grenade, Malaga, Séville et Cordoue en 2024.

- À Linares, le projet Conectad@ss.ss comprend des ateliers, des guides et 4 points TIC, financés par les fonds européens.

Asturies - Gijón

- Stratégie « Gijón Yes Digital » : 395 cours gratuits (10 heures chacun) pour les personnes âgées ou à risque numérique »

2. Rendre effectifs l'omnicanalité, le principe « dites-le nous une fois » et le droit à l'erreur de l'usager

La dématérialisation des services publics, avec les garde-fous qui ont été évoqués, notamment en matière d'accompagnement numérique, peut incontestablement être une opportunité, à la fois pour l'usager et pour l'agent, à condition toutefois que soient effectivement appliqués ces droits essentiels pour l'usager :

- la possibilité pour l'usager de choisir le canal par lequel il s'adresse à l'administration (ou omnicanalité) ;

- le principe « dites-le nous une fois » ;

- le droit à l'erreur.

Certes, nous ne sommes plus à l'époque où adresser une demande à l'administration pouvait se comparer au jet d'un caillou dans un puits sans fond ; la rapporteure a pu constater que, globalement, les administrations en contact avec l'usager s'étaient mises en ordre de marche afin de donner une réalité concrète à ces droits.

Cependant, il reste du chemin à parcourir avant d'arriver à une fluidité totale dans les relations entre les usagers et les administrations qui permette à la dématérialisation des services publics de produire tous les effets positifs susceptibles d'en résulter pour l'usager.

a) L'omnicanalité : une ambition plus qu'une réalité

L'un des enseignements des auditions et des déplacements effectués par cette mission d'information est que les Français restent attachés à la possibilité de communiquer avec l'administration par d'autres voies que le numérique. C'est justement la raison d'être des France Services que d'offrir cet accueil physique devenu plus en plus rare avec la fermeture des points d'accueil des administrations déconcentrées. Quant au téléphone, il reste très utilisé : selon l'Urssaf, « le canal phare reste le téléphone avec en 2024 6,5 millions d'appels394(*) ». La CNAM souligne, quant à elle : « entre 2019 et 2023, les volumes d'appels reçus au 3646 ont augmenté de 67 %395(*) ».

Ce constat concorde avec les résultats de la dernière édition du baromètre des services publics publié par l'institut Paul-Delouvrier396(*), parue en février 2025, précédemment cité. L'un des enseignements de l'étude est le suivant : « Les Français souhaitent en priorité que leurs services publics soient plus facilement joignables, quel que soit le mode de contact utilisé.

- Il s'agit de la dimension sur laquelle ils aimeraient que les services publics fassent le plus de progrès ces prochaines années (55 %).

- En ce qui concerne les modes de contact, Internet s'impose généralement comme le premier canal par lequel les usagers entrent en relation avec les différents services publics (que ce soit par mail ou via le site web), à l'exception des forces de l'ordre pour lesquelles le contact physique via un déplacement sur place reste en tête.

- Les tendances de long terme sont les mêmes pour la plupart des services publics : progression du contact par Internet, baisse du courrier, stabilité relative du téléphone et du contact physique (même si on note un léger rebond de ce dernier pour certains services cette année) ».

Ce baromètre confirme que si internet se développe, les Français ne sont pas prêts à la dématérialisation totale.

Dans ces conditions, l'enjeu pour les administrations réside dans la mise en oeuvre d'une approche intégrée entre les différents canaux, afin d'éviter notamment toute déperdition d'information. C'est ainsi que les Urssaf assurent « une continuité digitale entre les demandes utilisateurs qui nous parviennent par différents canaux (courriel, sites internet, téléphone) et nos systèmes backoffice avec des routage automatisés par organisme et motifs », avec un centre de contact qui transmet les demandes au système d'information ; « ces informations sont intégrées dans une vision 360° permettant au collaborateur d'avoir la vision sur l'ensemble des interactions Usager - Urssaf »397(*).

Des fonctions analogues sont assumées, au sein de l'Assurance maladie, par l'outil Medialog+ qui assure :

- « La centralisation des interactions avec les assurés, quels que soient les canaux utilisés (appels, courriels, messages via le compte Ameli, rendez-vous physiques...).

- L'accès à l'historique des échanges et aux demandes en cours, garantissant une prise en charge cohérente et personnalisée.

- La remontée d'indicateurs sur les motifs de contact, les canaux utilisés, et les délais de traitement ».398(*)

Comme cela a été rappelé précédemment à propos de l'accompagnement numérique, le septième Comité interministériel de la transformation publique (CITP) a fait de l'accès aux services publics par tous les canaux une ambition du Gouvernement. Cette ambition se traduit par l'un des engagements du programme Services Publics+ : « Vous pouvez facilement entrer en contact avec vos services publics ». Il conviendrait, pour mieux incarner l'ambition d'omnicanalité, de modifier l'intitulé de cet engagement dans un sens plus explicite.

En outre, la mission d'information estime nécessaire que le CITP, qui ne s'est pas réuni depuis avril 2024, réaffirme la priorité dont doit faire l'objet l'omnicanalité parallèlement au développement de l'administration numérique et rappelle l'obligation, pour tous les services publics, de l'appliquer effectivement.

Recommandation : Garantir à l'usager un accès aux services publics selon le canal de son choix, notamment téléphonique, en réaffirmant l'obligation, pour tous les services publics, d'appliquer le principe de l'omnicanalité ; faire de ce principe la priorité du prochain Comité interministériel de la transformation publique (CITP).

b) Dites-le nous une fois : un chantier ouvert dans les administrations, des progrès à réaliser

Comme l'a reconnu le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification devant la mission d'information, « cela fait maintenant quelques années que [dites-le nous une fois] est appliqué, et je constate qu'il ne suffit pas de le dire une fois pour qu'il le soit partout, car on lui oppose des résistances... » 399(*). Le ministre a évoqué, à titre d'exemple, les déclarations de handicap : « Il est par exemple très pénible, pour les personnes lourdement handicapées ou leurs proches aidants, de devoir déclarer chaque année que leur situation n'a pas changé. Nous devons épargner à nos compatriotes ce type de démarche inutile et fatigante »400(*).

La non-reconnaissance de ce principe peut avoir des conséquences très regrettables, comme l'illustre le cas d'un candidat à un examen, rapporté dans l'encadré ci-dessous.

Les couacs du « dites-le nous une fois » : un exemple issu du rapport pour 2024 de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur401(*)

Voici un exemple de non-application du « dites-le nous une fois », avec de lourdes conséquences pour un étudiant : « Un candidat au BTS Gestion de la PME était redoublant et avait choisi de repasser l'épreuve professionnelle E4 à la session 2023 afin d'améliorer sa note de 13/20. Il avait déjà déposé un dossier complet à la session 2022 montrant qu'il avait effectué les stages nécessaires pour se présenter à l'épreuve. Il n'avait pas imaginé qu'il devrait recommencer les mêmes démarches, ayant atteint une note supérieure à 10/20. Il est convoqué à l'épreuve et la passe, mais il reçoit au mois de mars un courrier l'informant que l'épreuve est déclarée non valide pour absence de dépôt du dossier. Dans ce courrier est annoncé un courrier de relance qu'il n'a pas reçu. Cet incident constitue une véritable catastrophe pour le candidat : il va à nouveau retarder d'une année l'obtention de son diplôme. »

Le rapport de la médiatrice précise que celle-ci a pu intervenir en faveur du candidat.

(1) Un effort porté par la Dinum

La Dinum, chargée de faciliter la mise en place du « dites-le nous une fois » dans les administrations, reconnaît que la France se situe à la vingtième place en Europe sur cet indicateur402(*).

Toutefois, un effort a été engagé pour une meilleure communication des bases de données de l'administration, ce qui constitue une étape décisive puisque l'accès des administrations ou des collectivités à ces bases de données dispense l'usager de fournir lui-même l'information requise.

Ainsi, « la Dinum met à disposition un ensemble de données accessibles sur DATA.gouv comme des données des entreprises et des particuliers. Ces dispositifs ont pour objectif de permettre aux administrations de proposer des téléservices intégrant le pré-remplissage des données dans les formulaires ».

Concrètement, la Dinum, avec l'appui de la DITP, a obtenu de la direction de la sécurité sociale la création d'un « point d'accès aux données de la sphère sociale permettant d'accéder aux statuts d'allocataire du RSA, de bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, les données de quotient familial ou celles nécessaires au calcul des tarifs des crèches disponibles d'ici à la fin de l'année ».

Ces informations bénéficient également aux collectivités territoriales. Selon la Dinum, « Le quotient familial constitue l'information la plus fréquemment mobilisée, notamment pour la tarification des services municipaux liés à l'enfance, en particulier la cantine scolaire. Par ailleurs, les données de la CNAF et de la MSA sont également exploitées par les départements dans le cadre d'aides facultatives à la scolarité ».

La Dinum estime toutefois que le nombre de collectivités territoriales utilisant les données relatives aux particuliers qu'elle met à leur disposition se limite à 1 200 environ : un total modeste, qui donne une idée du chemin qui reste à parcourir.

Les données relatives aux entreprises sont en revanche davantage utilisées puisque 25 000 collectivités y ont recours, en particulier pour leur intégration dans les logiciels de la commande publique, même si « ces outils n'exploitent pas encore l'ensemble des données nécessaires à l'attribution des marchés », explique la Dinum.

Les API : une brique essentielle dans la mise en oeuvre du principe « dites-le nous une fois ».

Une API, ou interface de programmation d'application, est une « interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités403(*) ». Les API permettent donc aux administrations de se communiquer des informations et des bases de données, ce qui leur évite de les demander à l'usager. La Dinum joue un rôle moteur dans la diffusion de ces API, à travers le site data.gouv.fr/dataservices. Certaines d'entre elles sont en libre accès, comme le répertoire Sirene des entreprises : d'autres sont en accès restreint, comme l'API Impôt particuler qui donne accès aux données fiscales des citoyens.

Le partage de données via les API est naturellement encadré par la réglementation, et plus particulièrement par l'article L114-8404(*) du code des relations entre le public et l'administration. Tout projet d'échange entre administrations doit répondre aux conditions suivantes :

- l'échange doit être opéré par les administrations elles-mêmes ;

- il ne peut être mis en oeuvre que pour traiter « une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire » : tout échange ex nihilo est exclu ;

- seules les données strictement nécessaires au traitement de la demande peuvent faire l'objet de l'échange, en vertu du principe de minimisation énoncé par le règlement général sur la protection des données405(*) (RGPD)406(*).

(2) Des organismes de protection sociale qui se mettent progressivement en ordre de marche

Sollicitées par la rapporteure, l'Acoss, l'Agirc-Arrco et la Caisse nationale d'assurance maladie ont détaillé les démarches entreprises au sein de leur propre administration pour mettre en oeuvre le « dites-le nous une fois », dont voici quelques exemples407(*) :

- pour l'Urssaf, « le partage des données de statuts et de salaires des salariés déclarés au CESU ou à la PAJE avec France Travail (généralisation terminée en mars 2025) [...] permet de réduire les démarches des salariés auprès de France Travail lors d'une fin de contrat » ;

- pour l'Agirc-Arrco, « le chargement des données de la déclaration sociale nominative (DSN) pour éviter de demander les 12 derniers bulletins de salaire, ou encore le chargement du taux de CSG (échange avec la DGFiP) pour éviter de demander les deux derniers avis d'imposition » ;

- pour l'Assurance maladie, « automatiser le versement des prestations maladie des salariés CESU et PAJE en transmettant de L'urssaf vers la CNAM les pièce jointes des arrêts de travail (identification du salarié, éléments de salaire ...) ».

Comment la circulation des données se structure au sein de la Sécurité sociale

Dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure, la Caisse nationale d'assurance maladie a présenté le cadre général de la politique de circulation des données au sein des administrations de la sécurité sociale :

« Afin de faciliter la mise en oeuvre des échanges interbranches, une comitologie dédiée a été mise en place par la direction de la sécurité sociale à travers un COPIL interbranche « circulation de la donnée », permettant d'améliorer le pilotage de la feuille de route « dites-le nous une fois » et plus largement de l'ensemble des travaux en lien avec la circulation des données pour la sphère sociale.

Composé des représentants de chaque branche, et des membres de la direction de la sécurité sociale et de la Dinum, il a pour but de :

- définir et piloter une vision urbanisée sur le périmètre de la circulation des données, tant sur le plan fonctionnel que technique ;

- définir et piloter la feuille de route du « dites-le nous une fois » annexée aux conventions d'objectifs et de gestion du régime général et les arbitrages concernant la circulation de la donnée, tant entre les organismes de sécurité sociale qu'avec l'extérieur ;

- définir la politique d'accès aux données par les partenaires extérieurs, en relation avec les usages identifiés ;

- définir et préciser le cadre juridique afférent aux différents échanges de données. »

c) Droit à l'erreur : une généralisation indispensable qui doit être combinée à des efforts des administrations pour éviter toute perte de chance pour les usagers

Le cadre juridique du « droit à l'erreur » (loi ESSOC du 10 août 2018 ; articles L. 123-1 et L. 123-2 du CRPA) a été précédemment évoqué. Or, selon la défenseure des droits, « malgré la loi ESSOC, la reconnaissance au droit à l'erreur n'est pas encore totalement généralisée » 408(*).

Créé initialement en matière fiscale, le droit à l'erreur a été décliné au domaine social par le législateur et les administrations.

Ainsi, dans leurs réponses écrites aux questionnaires de la rapporteure, la CNAV et l'assurance maladie ont ainsi mis en avant des actions de formation spécifiques :

- pour la CNAV, « la mise en oeuvre du droit à l'erreur s'est traduite par des actions d'information et prévention à l'attention des assurés, et de formation et instructions en interne : encarts sur les courriers, articles dans Forum Retraite ; publication sur lassuranceretraite.fr et service-public.fr de conseils pour éviter et corriger les erreurs les plus fréquentes ; contacts sortants invitant à signaler un changement de situation ; instructions et modes opératoires pour articuler droit à l'erreur avec lutte contre la fraude, politique de sanctions et gestion des indus, et enregistrer les erreurs signalées ou détectées ». La Caisse nationale indique que 38 000 droits à l'erreur ont été accordés en 2024 ;

- enfin, la CNAM fait valoir une série d'initiatives :

· « Formation de l'ensemble des agents au droit à l'erreur.

· Travail en cours dans le cadre d'ateliers animés par la DITP pour contribuer à la réalisation un guide d'auto-évaluation et de bonnes pratiques et construire des indicateurs qui permettent de suivre plus facilement le recours et l'application de ce droit.

· Afin de prévenir les erreurs, nous sensibilisons sur les questions les plus fréquentes et mettons en place des systèmes d'alerte et de vérification pour éviter que ces erreurs ne soient commises lors de la réalisation des démarches. Elles sont disponibles sur Internet sur le site du ministère (« J'ai droit à l'erreur » / Conseils pour les particuliers / rubrique « Je prends soin de ma santé) »

Toutefois, le droit à l'erreur ne peut, en l'état de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, s'appliquer qu'à une double condition :

- que l'erreur soit commise par un usager vis-à-vis de l'administration ;

- qu'elle implique une sanction financière ou pécuniaire pour ledit usager.

Article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : la consécration du droit à l'erreur de l'usager

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».

Or, de toute évidence, l'administration peut parfois être elle-même à l'origine d'une erreur ; celle-ci peut également induire pour l'usager non pas une sanction, mais un préjudice ou, de manière plus générale, une perte de chance. Dans l'un et l'autre cas, elle ne saurait être couverte par le droit à l'erreur.

À cet égard, l'exemple de l'éducation nationale (voir l'encadré ci-dessous sur les conséquences fâcheuses, pour un candidat au baccalauréat, de la non-reconnaissance du droit à l'erreur) montre que les efforts des administrations, quel que soit le service public concerné, doivent être poursuivis et amplifiés de façon à éviter toute perte de chance pour les usagers auxquels le droit à l'erreur ne s'applique pas strictement.

Éducation nationale : les limites du droit à l'erreur - cas d'un candidat au baccalauréat issu du rapport pour 2023 de la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

Voici une autre saisine reproduite par la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 2023 dans son rapport annuel : « L'élève D n'a pas été inscrit au bac dans la bonne spécialité. En effet, il faut remplacer NSI par « physique-chimie ». Cette famille ne parle pas bien le Français et n'a pas compris. [...] Étant moi-même en arrêt maladie durant cette période et notre établissement n'ayant pas de proviseur adjoint, notre pauvre CPE s'est retrouvée seule à assumer la charge des inscriptions au bac alors qu'elle ne connaissait rien. [...] N'ayant pas suivi la spécialité NSI en première, cet élève déjà faible n'aura aucune chance d'avoir son bac l'année prochaine ».

En l'espèce, la médiatrice n'a pas pu intervenir, l'alerte lui ayant été remontée trop tard. Ici l'administration n'a pas rempli son devoir de conseil auprès d'une famille qui ne maîtrisait pas la procédure d'inscription, avec des conséquences lourdes pour l'élève.

Dans ce type de cas, la médiatrice observe que le droit à l'erreur prévu par la loi n'est pas opposable : « Cette loi de portée générale n'est pas applicable aux erreurs qui peuvent être commises par un élève ou un étudiant lors de l'inscription à un examen car elles ne sont assorties d'aucune sanction au sens juridique du terme ». C'est pourquoi la médiatrice estime que « les erreurs aux conséquences les plus graves devraient être systématiquement régularisées, en suivant des orientations générales ministérielles. Cette approche éthique et bienveillante des relations entre l'administration et les usagers du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est de nature à renforcer le sens des missions accomplies par ses personnels et la confiance que les élèves, les étudiants et leur famille lui portent ».

Les erreurs répertoriées dans l'encadré ci-dessus glissent dans les interstices du système - case non cochée, dossier mal rempli, léger retard. Elles rendent indispensable une communication fluide entre l'administration et l'usager, seule susceptible d'y remédier. Comme la médiatrice de l'éducation nationale, la rapporteure estime souhaitable de promouvoir, dans tous les services publics, une « approche bienveillante » du cas de certains usagers lorsque la reconnaissance du droit à l'erreur, s'il ne s'applique pas rigoureusement à leur situation, permettrait de leur épargner un préjudice ou une perte de chance.

Recommandation : Étendre la reconnaissance du droit à l'erreur en encourageant, dans tous les services publics, une approche bienveillante du cas de certains usagers lorsque le droit à l'erreur, s'il ne s'applique pas rigoureusement à leur situation (erreur imputable à l'administration ou n'impliquant pas une sanction pécuniaire), permettrait de leur épargner un préjudice ou une perte de chance.

3. Mieux protéger l'usager contre la concurrence des sites payants

a) La prolifération de sites internet marchands en lien avec des démarches administratives pourtant gratuites ou quasi-gratuites

D'un constat partagé entre la DGCCRF, l'UFC que choisir et l'Institut national de la consommation, il résulte que le nombre croissant de démarches administratives désormais dématérialisées a eu pour effet collatéral la multiplication de sites marchands proposant des offres payantes, parfois trompeuses ou frauduleuses, pour réaliser des démarches administratives pourtant gratuites ou quasi-gratuites.

Face à la primo-dématérialisation de certaines démarches telles que l'établissement ou le renouvellement d'un certificat d'immatriculation (ex carte grise), accessible uniquement en ligne depuis 2017, les usagers sont confrontés à un nombre important et parfois contradictoires d'informations disponibles en ligne, sans être en mesure d'en maitriser la fiabilité ou la véracité.

Les causes de cette multiplication des sites marchands - frauduleux ou non - sont multiples et faciles à identifier :

- la nouveauté de certaines procédures en ligne, entraînant l'absence de référentiel ou d'habitude pour l'usager ;

- le caractère faiblement récurrent - voire ponctuel - de certaines démarches (à l'inverse des déclarations fiscales), qui ne permet pas à l'usager de se familiariser avec celles-ci ;

- la grande diversité des sites et applications des organismes et des administrations de l'État pourtant certifiées ;

- l'absence de charte graphique, de nom de domaine unifié ou de moyen d'identification unique des sites officiels, le site servicespublics.fr, à titre d'exemple, ne possédant pas à ce jour un domaine en « .gouv.fr », exigence qui d'après les informations transmises à la rapporteure sera prochainement satisfaite, ce dont il convient de se réjouir ;

- les changements d'intitulés des structures opératrices de ces démarches, susceptible de troubler l'usager peu averti (comme par exemple le passage de l'ANTS à France titres) ;

- le caractère vulnérable de certains usagers face à des démarches parfois complexes, longues ou impliquant de prendre des rendez-vous dans des administrations ou organismes parfois saturés.

Ces sites payants valorisent trois arguments, comme le montre la capture d'écran ci-dessous : la simplicité, l'accompagnement de la personne, le traitement sécurisé de ses données. Ce dernier argument vise à rassurer face aux risques d'arnaque ou de hacking qui ont altéré la confiance de nombreux usagers au cours de la période récente.

En outre, certains sites valorisent un accueil téléphonique assorti de plages horaires satisfaisantes, captant l'attention d'usagers soucieux de bénéficier d'un contact humain de préférence au « tout numérique ». Or sur la plupart de ces sites, les services de renseignement téléphonique sont payants (voir la capture d'écran ci-dessous : 80 centimes la minute), alors que les plateformes téléphoniques publiques sont désormais gratuites.

Types d'irrégularités constatées par la DGCCRF409(*)

« Les principales pratiques commerciales trompeuses relevées sont celles portant sur l'identité du professionnel, consistant à faire croire au consommateur qu'il commande un acte sur un site officiel alors qu'il s'agit d'un opérateur privé.

D'autres pratiques sont également constatées, dont celle sur les prix, en ne portant pas clairement et visiblement, à la connaissance du consommateur, le prix réel à payer, qui peut s'avérer être un abonnement.

Les manquements les plus relevés sont ceux ayant trait au défaut d'informations précontractuelles et à la mise en oeuvre du droit de rétractation.

S'agissant du défaut d'informations précontractuelles, c'est l'absence des coordonnées du médiateur qui est le plus fréquemment relevé.

Concernant le droit de rétractation, il a été constaté le défaut d'information ou une information erronée, le non-respect des conditions d'exercice du droit de rétractation et particulièrement des difficultés importantes à la mise en oeuvre du recueil de la demande expresse du consommateur qui souhaite que l'exécution de la prestation de service commence avant la fin du délai de rétractation et qui reconnaît renoncer à son droit de rétractation. »

La rapporteure a pu constater que la plupart de ces sites, par ailleurs annoncés sur la page de résultats comme « sponsorisés », affichent de manière claire sur leur page d'accueil, conformément à la règlementation, le message suivant : « service d'accompagnement indépendant de l'administration », destiné à avertir l'internaute qu'il ne se trouve pas sur un site administratif.

En revanche il faut, sur certains sites, aller en bas de page pour découvrir, en très petits caractères, le message suivant, lui aussi conforme aux exigences juridiques même s'il n'est pas clairement accessible à l'internaute : « le site et les services sont fournis à titre privé uniquement, et ne correspondent en aucune manière à une mission de service public qui lui aurait été déléguée par une quelconque administration publique ou collectivité territoriale. Possibilité d'effectuer vos démarches sans frais sur service-public.fr »

La mission a conduit un atelier afin de mesurer concrètement la fréquence de tels sites internet : une simple recherche pour établir une carte grise sur un moteur de recherche grand public a abouti à la proposition de plusieurs sites internet marchands ou frauduleux, parfois référencés avant le site officiel et, beaucoup plus rarement, avant la notice générique proposée par servicespublics.fr. De façon analogue, des sites internet possédant des noms de domaines génériques de type « demarchespubliques » (ou plus simplement « demarches », « mesdemarches », etc.) apparaissent sur les propositions des moteurs de recherche, notamment en première page.

Forte de ses travaux, la mission a établi une première typologie des sites marchands, dont certains sont légaux, proposant des démarches administratives en ligne :

- des sites marchands proposant de payer pour avoir accès à certaines démarches, en avançant l'argument d'une prise en charge totale de la démarche et d'une réponse rapide, notamment pour l'établissement d'actes d'état civil ;

- des sites marchands réalisant des démarches moyennant un abonnement, par ailleurs annoncé en petits caractères et en bas de page internet, et de surcroît pour des sommes non négligeables (37,95 euros par mois) s'ajoutant aux frais d'inscription ; à titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris a condamné, le 20 juin 2022, le gérant d'une société de droit irlandais pour pratique commerciale trompeuse sur des sites d'assistance administrative (extraits d'actes de naissance, extrait K-bis, casier judiciaire, etc...) avec « piège à l'abonnement », à 50 000 euros dont 20 000 euros avec sursis410(*) ;

- un site dénommé « service payant de conciergerie administrative », avertissant l'internaute qu'en achetant la prestation proposée il « [accepte] de communiquer les données personnelles comprises dans le présent formulaire pour un usage exclusif de la société XX, dans le cadre du traitement et de la réponse à [sa] demande » ;

- des sites marchands recensant les aides sociales et financières auxquelles serait éligible l'usager, et proposant d'effectuer pour son compte ces démarches en contrepartie d'un abonnement ou du prélèvement d'un pourcentage des aides ainsi reçues ;

- des sites marchands facturant avec une marge importante des procédures administratives quasi-gratuites, à l'exemple de l'établissement d'un certificat d'immatriculation (ex-carte grise) dont le coût des taxes et redevances obligatoires est compris entre 13,76 euros et 60 euros, mais fait l'objet de démarches facturées par des tiers habilités à plus de 70 euros ; certaines de ces démarches, gratuites comme le changement d'adresse sur un certificat d'immatriculation, sont néanmoins facturée par des tiers agréés.

En outre, la mission d'information a régulièrement été alertée, pendant ses déplacements, de l'existence de sites marchands de revente de créneaux de rendez-vous en préfecture pour réaliser des démarches d'état civil ou de droit de séjour.

Outre la vente ou revente de démarches pourtant gratuites - pratiques généralement légales -, nombre de ces sites internet entretiennent la confusion entre l'identité du professionnel et un site officiel en faisant croire au consommateur qu'il se trouve sur un site officiel et non marchand, ce qui constitue en revanche une pratique commerciale trompeuse.

Ainsi, le design, les couleurs ou la présentation de certains sites entretiennent la confusion avec les sites administratifs officiels : utilisation du bleu, du blanc et du rouge ou de la Marianne officielle de l'État. Ce type de pratique induit l'utilisateur en erreur, d'autant que l'identité de l'exploitant du site internet n'est pas toujours clairement indiquée. On observe d'ailleurs que derrière la rubrique « qui sommes-nous ? » se cache parfois, en petits caractères, une adresse à l'étranger411(*).

S'agissant spécifiquement de l'établissement des certificats d'immatriculation, certains professionnels mettent en avant un agrément préfectoral pour l'immatriculation de véhicules sans en être titulaire ou sans en respecter les conditions ; d'autres sites cachent leur identité professionnelle ou mettent en avant un nom qui semble officiel, comme « bureau des cartes grises ».

La mission d'information a constaté qu'un de ces sites de « conciergerie administrative » se prévalait d'un adresse mail @ants-demarches.fr, faisant croire l'internaute que son interlocuteur n'était autre que l'Agence nationale des titres sécurisés de l'État ou ANTS, devenue France titres.

Ces pratiques commerciales trompeuses prennent également la forme de prix et d'abonnement « cachés » qui ne sont pas clairement et visiblement portées à la connaissance du consommateur, et dont la résiliation semble problématique, selon les plaintes formulées sur les forums d'utilisateurs. Au surplus, certains sites manquent à leurs obligations de protection des consommateurs par défaut ou manque d'informations précontractuelle - notamment l'absence des coordonnées du médiateur - et la mise en oeuvre du droit de rétractation.

La protection de l'usager via la protection du consommateur en ligne est donc le grand impensé de la dématérialisation des services publics, qu'elle contribue pourtant à nourrir.

Ainsi, la DGCCRF, auditionnée par la rapporteure, a indiqué augmenter le nombre de ces contrôles en la matière, suite à de nombreux signalements par des particuliers ou des associations de consommateurs, conduisant pour la seule année 2024 au contrôle de près de 40 sites internet dont 53 % présentaient des anomalies412(*), 21 sanctions ayant été prononcées (de l'avertissement au procès-verbal pénal).

b) L'attractivité du coaching privé pour Parcoursup : une préoccupation

La rapporteure a été alertée par l'attractivité du coaching privé sur Parcoursup, qui conduit certaines familles à engager des frais importants pour accompagner leurs enfants lycéens dans leurs démarches d'inscription post-bac. D'après une analyse publiée par la revue L'étudiant en mars 2024413(*), « Parcoursup cristallise les crispations. Pourtant, les élèves sont accompagnés par leur lycée tout au long de la procédure. Un dispositif parfois jugé insuffisant par certaines familles qui font appel à des coachs privés ». Selon cette étude, les élèves bénéficient grâce à ces coachs d'une présélection d'établissements et de formations établie à la suite de tests de personnalité qui permettent au professionnel d'aider le jeune à formuler une liste de voeux qui lui correspondent. L'intervention du coach inclut également en général une assistance à la mise en valeur du parcours du lycéen (études, activités extrascolaires, goûts personnels, etc.), composante importante de son dossier. Le coaching peut aussi comprendre :

- l'inscription proprement dite sur Parcoursup, épargnant au jeune et à ses parents l'angoisse des difficultés de connexion ;

- la rédaction des lettres de motivation, susceptibles de faire la différence entre les dossiers, et dont les effets anxiogènes sont bien connus des élèves de terminale et de leurs parents.

Une élève témoigne : « Finalement, [le coach] a fait exactement le même chose qu'au lycée. [...]. On a payé pour que quelqu'un m'inscrive sur la plateforme, mais est-ce que ça vaut ce prix-là ? ».

En effet, le coût de ces prestations est compris, selon l'article précité, entre 300 et 1 000 euros en fonction de l'étendue de l'intervention du coach.

Une recherche en ligne a même permis à la rapporteure de prendre connaissance d'une offre de coaching aux prix nettement plus élevés (1 390 €, 1 690 € ou 3 590 € selon la formule sélectionnée)414(*):

- la prestation la moins coûteuse comprend le bilan d'orientation, la recherche d'établissements et de formations correspondant au profil du jeune et la réalisation d'une liste de dix voeux, ainsi que l'accès à un atelier en ligne de saisie des voeux sur Parcoursup ;

- la prestation intermédiaire s'étend à la saisie en ligne des voeux (et des sous-voeux), la rédaction des activités extrascolaires ainsi que l'accès à un atelier en ligne sur la rédaction des lettres de motivation au cours duquel le coach « donne aussi des astuces » pour aider à rédiger les lettres avec l'IA : cela se passe de commentaire ;

- la formule la plus coûteuse, qui garantit aux parents une complète sérénité, assure la saisie des lettres de motivation, limitées toutefois à 1 500 caractères, ce qui toutefois n'inclut pas les « lettres spécifiques pour Sciences Po ou certaines prépas », qui « ne sont pas comprises car elles nécessitent un temps énorme de rédaction ». Ce forfait s'étend à l'accompagnement en phase complémentaire, si le jeune n'obtient pas de réponse positive, et l'aide à la saisie de nouveaux voeux.

La rapporteure ne peut que déplorer le développement de l'activité de coaching privé, qui ne se limite pas à Parcoursup : un rapport d'information publié par la commission de la culture du Sénat constatait ainsi, en juin 2023, « l'augmentation du nombre de structures privées proposant des services de coaching scolaire ou la présence de plus en plus importante de ces entreprises dans les salons d'orientation », notant que « le développement de ce secteur privé de l'accompagnement à l'orientation contribue à aggraver les inégalités sociales entre lycéens, puisqu'y ont majoritairement recours ceux issus de milieux favorisés, compte tenu des tarifs pratiqués »415(*).

Notre collègue Jacques Grosperrin, rapporteur, jugeait à juste titre urgent d'assurer un « service public d'accompagnement à l'orientation adapté à la nouvelle organisation du lycée et à la maîtrise de Parcoursup », afin de répondre à l'évolution des besoins des lycéens et de réduire les inégalités dans l'accès à l'accompagnement.

c) Un arsenal législatif à consolider et à adapter aux pratiques en ligne pour mieux protéger l'usager

Issu du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, hérité des lois du 2 juillet 1963 et du 27 décembre 1973, le délit de pratique commerciale trompeuse a été introduit et défini par la loi du 3 janvier 2008 afin d'assurer la transposition de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Depuis, les pratiques commerciales trompeuses sont caractérisées, en droit français, par une double condition, non cumulative :

- l'article L. 121-2 définit les pratiques commerciales trompeuses par action. Une pratique commerciale est trompeuse si elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent, ou si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des éléments énumérés ou si, enfin, la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ;

- l'article L. 121-3 définit les pratiques commerciales trompeuses par omission. Une pratique commerciale est trompeuse si, « compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte »416(*).

Ainsi, la définition du délit de pratique commerciale trompeuse repose sur un élément intentionnel417(*) et un double élément matériel : la pratique commerciale et le caractère trompeur de cette pratique.

La tromperie effective du consommateur n'est pas un résultat nécessaire à la constitution de l'infraction de pratique commerciale trompeuse. Pour que cette infraction soit constituée, il suffit que la pratique commerciale mise en place soit de nature à induire en erreur. Le juge pénal se livre à une appréciation par référence au standard du « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »418(*). Il vérifie l'incidence de la pratique commerciale dénoncée sur ce consommateur de référence.

Cependant, face aux difficultés récurrentes de sanctionner de telles pratiques et au caractère faiblement dissuasif de l'arsenal existant, le législateur a souhaité en 2014 par l'adoption de la loi n° 2014-344 relative à la consommation :

- d'une part, renforcer le régime de sanction pour les pratiques commerciales trompeuses en les portant à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 1,5 million d'euros pour une personne morale ;

- d'autre part, créer un régime de sanctions administratives en cas de manquements à certaines dispositions protégeant les intérêts des consommateurs. Le législateur institue ainsi plusieurs amendes administratives, soit pour remplacer certaines sanctions pénales, soit pour réprimer certains manquements prévus par le code de la consommation, qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucune sanction. La DGCCRF s'est vu confier le pouvoir de prononcer ces amendes administratives qui sont, dans leur très grande majorité, des amendes de 3 000 euros lorsque le manquement est commis par une personne physique et de 15 000 euros lorsqu'il est commis par une personne morale. Certaines prévoient des amendes de 15 000 euros pour les personnes physiques et de 75 000 euros pour les personnes morales : c'est le cas par exemple des articles L. 242-13 sur le droit de rétractation.

Toutefois, force est aujourd'hui de constater que de nouvelles évolutions sont nécessaires pour garantir une protection effective et efficace des usagers et des consommateurs de ces démarches administratives en ligne.

La rapporteure juge indispensable, parallèlement au développement des contrôles réalisés par la DGCCRF, de renforcer l'arsenal existant en matière d'utilisation frauduleuse ou trompeuse de signes de l'autorité administrative afin de préserver la confiance des usagers dans la dématérialisation des procédures administratives en ligne et de mieux sanctionner les pratiques identifiées par la mission d'information.

Ainsi, les sections 7 « de l'usurpation de fonctions » et 8 « de l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique » du code pénal visent à réprimer l'utilisation frauduleuse de signes distinctifs des autorités publiques par des particuliers ou des entreprises. Ces agissements sont punis de peine allant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Des peines spécifiques pour les personnes morales sont, en outre, prévues visant à en permettre la dissolution, la fermeture définitive et la confiscation de leurs biens.

Parallèlement, l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement de peines pouvant aller jusqu'à 4 500 euros d'amende.

Cependant, si ces dispositions étaient adaptées à des utilisations détournées, physiques ou téléphoniquement, les consommateurs et usagers sont trop souvent confrontés à des pratiques démultipliées par les évolutions technologiques qui permettent non seulement la diffusion de tels contenus frauduleux à une large échelle dans l'espace public, mais surtout en facilitent l'accessibilité.

Il ressort des auditions que ce régime de sanctions devrait être encore renforcé, afin d'en augmenter le caractère dissuasif.

Dès lors, il convient d'instituer une circonstance aggravante dès lors que ces infractions seraient commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, et de poursuivre un raisonnement analogue s'agissant des pratiques commerciales trompeuses définies ci-avant.

Dès lors qu'elle serait effectuée en ligne, le montant de l'amende prononcée pourrait être porté de 50 à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique commerciale trompeuse, dès lors que celle-ci viserait des démarches administratives.

Recommandation : Moderniser et renforcer l'arsenal pénal destiné à lutter contre les sites frauduleux proposant d'effectuer pour l'usager des démarches administratives contre rémunération :

- en introduisant des circonstances aggravantes, pour en renforcer les sanctions, en cas de pratiques commerciales trompeuses en ligne ou d'utilisation frauduleuses des signes d'autorité en ligne ;

- en étendant explicitement le champ de l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement, aux offres de tels services en ligne.

Toutefois, le foisonnement de mentions et d'allégations sur les démarches administratives en ligne profitent des carences de la loi et sont aujourd'hui pour leur grande majorité légales en ce qu'elles sont protégées par la liberté d'entreprendre, constitutionnellement garantie. Face à ce constat, la rapporteure considère indispensable d'envoyer un signal fort en la matière afin de limiter ces pratiques, qui profitent des silences et de l'inadaptation de loi.

C'est pourquoi la rapporteure est d'avis de compléter la liste des pratiques commerciales trompeuses pour tenir compte de ces évolutions en y intégrant les mentions valorisantes laissant croire que le traitement des dossiers par l'administration serait différent si l'usager rétribue un tiers marchand ou réalise sa demande par lui-même.

En effet, nombre de vendeurs et de sites indiquent des délais de traitement ou des taux de réussite qui sont ceux de droit commun (par exemple, « obtenir une carte grise en sept jours », alors que c'est le délai moyen de traitement par l'administration ; ou « délivrance d'un extrait d'acte de naissance : 100 % de réussite », alors que ce document est de droit) sur lesquels ils n'ont aucune marge de manoeuvre. Cette pratique aujourd'hui à la limite de la légalité doit donc être réprimée au même titre qu'une pratique commerciale trompeuse.

Recommandation : Tenir compte, dans le régime juridique des pratiques commerciales trompeuses concernant la marchandisation de démarches administratives, des pratiques visant à mettre en avant des mentions telles que la rapidité ou le taux de réussite de démarches administratives effectuées contre rémunération, laissant croire que le vendeur obtient de meilleurs résultats que les usagers réalisant leurs démarches par eux-mêmes.

Enfin, la mission d'information soutient l'ensemble des actions engagées par les administrations françaises pour renforcer la protection des consommateurs et des usagers des services publics en ligne, qui aujourd'hui sont moins protégés du fait de l'établissement de corpus normatifs européens conçus pour la protection de la vente physique seulement. Elle appelle à une meilleure prise en compte des enjeux de la vente en ligne au niveau européen afin de protéger les fondements de la confiance en la dématérialisation et l'accès en ligne aux services publics.

d) Une meilleure identification des sites officiels par les usagers : un enjeu central qui nécessite une clarification de la communication des opérateurs et des administrations publiques

Face aux risques de perte de confiance de l'action publique du fait des pratiques frauduleuses ou contestables en ligne, il convient de prendre, parallèlement au renforcement des mesures de sanction évoquées supra, des mesures visant à renforcer l'identification et l'appropriation par les usagers des outils et des sites officiels permettant d'accéder aux services publics et de réaliser des démarches en ligne.

En effet, force est de constater que l'enjeu de l'identification des sites officiels est crucial sur l'ensemble des plateformes de recherches en ligne. Malgré les récents efforts de signalétique et la richesse du site servicespublics.fr, la rapporteure n'a pu que constater que l'identification claire de ceux-ci reste perfectible.

Pour y remédier, une campagne nationale de communication doit être envisagée à intervalles réguliers et ponctuellement lors des primo-dématérialisations ou des campagnes de déclarations.

Recommandation : Clarifier la communication nationale autour des démarches en ligne en insistant sur la gratuité de celles-ci, et assurer une communication régulière sur ce sujet.

En complément, il est impératif de lancer une réflexion sur les moyens d'identification uniques et numériques des sites officiels, pour éviter l'entretien de la confusion avec les sites marchands et ce, en mobilisant tous les canaux, y compris les noms de domaines aujourd'hui trop peu uniformisés. À ce titre, la rapporteure a appris avec satisfaction, comme cela est mentionné plus haut, que le site service-public.fr serait prochainement assorti de l'adresse @gouv.fr

Recommandation : Unifier la présentation des sites officiels par l'établissement de signes distinctifs communs et infalsifiables afin de limiter les risques de confusion avec les sites payants.

Enfin, le travail déjà initié par les services de l'État avec les plateformes de recherche pour assurer le déréférencement de certains sites et le référencement prioritaires des sites officiels doit être maintenu et amplifié afin de garantir le bon positionnement de ces derniers.

Recommandation : Poursuivre les efforts mis en oeuvre en vue du référencement des sites officiels de démarches administratives et poursuivre avec détermination le déréférencement des sites frauduleux.

e) Mesdroitssociaux.gouv.fr : un exemple de site officiel à améliorer dans une logique de lutte contre la concurrence de sites payants

Le site mesdroitssociaux.gouv.fr, « porté par le ministère en charge de la santé et les organismes de protection sociale », permet via FranceConnect d'accéder à un « simulateur officiel » qui agglomère en tout 58 aides sociales :

- l'ensemble des aides sociales nationales419(*) ;

- ainsi que les aides attribuées par les collectivités territoriales suivantes : communes de Paris420(*), Antony421(*), Rennes et Brest422(*) ; Côtes d'Armor423(*) ; Eure-et-Loir424(*).

Selon le site de cette plateforme, « fruit d'un travail collectif des différents acteurs de la protection sociale, de l'emploi et de l'État »425(*), ce portail s'adresse à tous, personnes « en activité, sans emploi ou à la retraite ».

Outre les simulateurs, ce site permet de réaliser des démarches en ligne et d'accéder à des informations présentées par « moments de vie », à l'instar du site service-public.fr, bien que la présentation en soit quelque peu différente : naissance, décès d'un proche, autonomie et grand âge, handicap, enfant en situation de handicap, garde d'enfant, recherche d'emploi, préparation de la retraite, séparation, déménagement, partir de chez ses parents, partir à l'étranger, revenir de l'étranger, vivre en France.

À titre d'exemple, la rubrique « partir de chez ses parents » comporte des conseils en matière d'aide au logement et propose des outils pour personnaliser son CV.

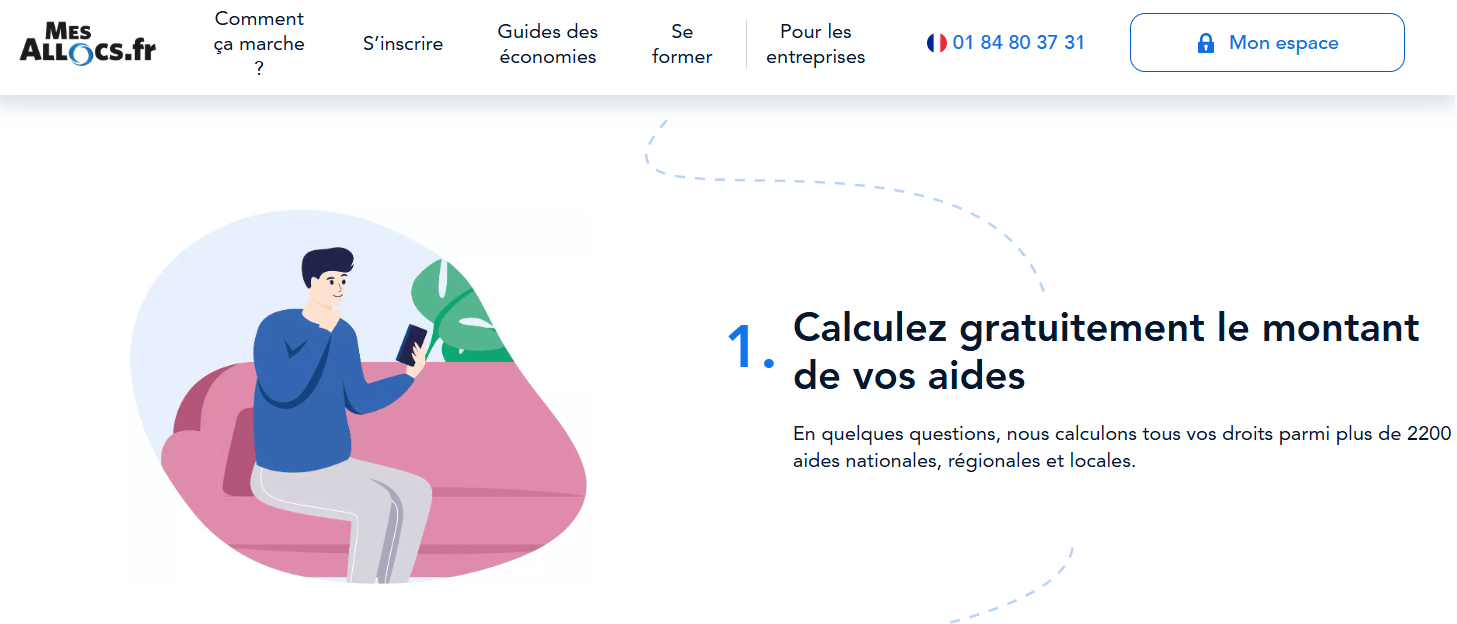

Il semble toutefois qu'avec 58 aides référencées, ce site officiel puisse se trouver en retrait par rapport aux prestations promises par certains sites payants,dits de « conciergerie administrative ». L'un d'eux annonce « plus de 2 200 aides nationales, régionales et locales »426(*). Même si l'étendue de cette offre est vraisemblablement théorique, elle peine à concurrencer les 58 offres affichées par mesdroitssociaux.gouv.fr.

Pour rappel, comme indiqué précédemment, l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale sanctionne les intermédiaires offrant des services payants à un allocataire pour lui faire obtenir des prestations contre paiement de peines pouvant aller jusqu'à 4 500 euros d'amende. La rapporteure considère à ce titre qu'un meilleur contrôle de cette interdiction ainsi qu'un élargissement de son champ à l'ensemble des sites proposant ce type de services au-delà des seules prestations sociales sont indispensables pour renforcer la protection des usagers.

Si la simulation est gratuite, l'intervention de ce « service d'accompagnement administratif » est payante sous la forme d'un abonnement facturé 19,90 euros par mois. Le site promet en outre l'intervention d'un « expert dédié, disponible tous les jours de la semaine [...] par mail ou téléphone » et qui « vous accompagne de A à Z » afin de « demander vos aides et réduire vos factures du quotidien (électricité, gaz, internet, téléphone, assurances, mensualités de crédit) ». La prestation concerne tant l'assistance aux démarches que le suivi des dossiers des clients.

Cette concurrence est d'autant plus regrettable que ce site fait payer l'usager pour accéder à des aides auxquelles il a droit.

On note qu'en complément de cette offre, le site propose des prestations de coaching en matière de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, faisant miroiter une prise en charge au titre des droits à formation.

La rapporteure estime en conclusion qu'il convient d'encourager le site mesdroitssociaux.gouv.fr à enrichir son simulateur en y intégrant des aides sociales locales plus diversifiées et plus nombreuses.

Recommandation : Encourager un partenariat entre les collectivités territoriales et le site mesdroitssociaux.fr afin d'enrichir son simulateur en y intégrant des aides sociales locales plus diversifiées et plus nombreuses, de manière à limiter l'intérêt pour l'usager de recourir à des sites payants pour accéder à ses droits.

* 359 L'illectronisme ne disparaitra pas d'un coup de tablette magique !, rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.

* 360 Classes réservées aux enfants présentant d'importantes difficultés scolaires.

* 361 Jeu en ligne très populaire chez les adolescents.

* 362 Texte de l'intervention de M. Vincent Dubois lors de son audition par la rapporteure, reproduit infra.

* 363 Nations Unies, Enquête sur l'e-gouvernement - L'avenir du gouvernement numérique, 12e édition, 2022.

* 364 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Londres au questionnaire de la rapporteure.

* 365 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Copenhague au questionnaire de la rapporteure.

* 366 Système sécurisé de transfert de documents entre administration et usagers.

* 367 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Copenhague au questionnaire de la rapporteure.

* 368 https://www.modernisation.gouv.fr/presse/7e-comite-interministeriel-de-la-transformation-publique-citp-des-services-publics-au-rendez

* 369 Décision n°422516 du Conseil d'État, 27 novembre 2019.

* 370 Décision n°452798 du Conseil d'État, 3 juin 2022.