- L'ESSENTIEL

- I. DEPUIS 20 ANS,

L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES OBÉRÉES

PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE

- II. UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS

VERS LES AUTORISATIONS EST ENVISAGÉ POUR RÉSOUDRE CE

DIFFÉREND

- III. POUR UN CHANGEMENT DE RÉGIME

CONSENSUEL, SÉCURISÉ ET RÉUSSI DES CONCESSIONS VERS LES

AUTORISATIONS :

15 PROPOSITIONS RÉUNIES EN 4 AXES

- A. LE PREMIER AXE VISE À ÉVALUER EN

AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE

RÉGIME

- B. LE DEUXIÈME AXE TEND À

SÉCURISER LES PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU

CHANGEMENT DE RÉGIME

- C. LE TROISIÈME AXE PROPOSE DE

TERRITORIALISER LA GOUVERNANCE ET LES PROCÉDURES APPLICABLES AU SECTEUR

DE L'HYDROÉLECTRICITÉ, À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE

RÉGIME

- D. LE DERNIER AXE PRÉVOIT DE

COMPLÉTER LE CHANGEMENT LÉGISLATIF DE RÉGIME PAR UNE

RÉVISION DES CADRES RÈGLEMENTAIRE ET EUROPÉEN

APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ

- A. LE PREMIER AXE VISE À ÉVALUER EN

AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE

RÉGIME

- I. DEPUIS 20 ANS,

L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES OBÉRÉES

PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE

- HYDROÉLECTRICITÉ : FAIRE

BARRAGE

À LA MISE EN CONCURRENCE

- I. ÉNERGIE ANCIENNE, PILOTABLE ET

DÉCARBONÉE, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OBÉRÉES PAR UN

DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE, VIEUX DE PLUS

DE 20 ANS

- A. REPRÉSENTANT 12 % DE NOTRE

PRODUCTION ÉLECTRIQUE, DONT 42 % DE CELLE RENOUVELABLE,

L'HYDROÉLECTRICITÉ CONSTITUE UN ATOUT POUR NOTRE TRANSITION

ET NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES

- 1. L'énergie hydraulique : une

énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été

adoptées au sortir des deux guerres mondiales

- 2. Les installations hydroélectriques :

une diversité d'installations, partagées entre le régime

des concessions et celui des autorisations, selon leur puissance

- 3. La production hydroélectrique : une

activité économique importante et des bénéfices

environnementaux intéressants

- 4. Les concessions hydroélectriques

échues du groupe EDF : des concessions placées sous un

régime transitoire dit « des délais

glissants »

- 5. Les objectifs en matière d'énergie

hydroélectrique : une bonne prise en compte dans le code de

l'énergie et le décret sur la programmation

pluriannuelle de l'énergie (PPE)

- 1. L'énergie hydraulique : une

énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été

adoptées au sortir des deux guerres mondiales

- B. DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, UN DIFFÉREND

ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT OBÈRE

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE

HYDROÉLECTRIQUE FRANÇAISE

- 1. Une première mise en demeure

adressée en 2015 à la France par la Commission

européenne, sur le fondement des articles 102 et 106 du

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(TFUE)

- 2. Une seconde mise en demeure adressée

à la France par la Commission européenne en 2019,

sur le fondement de la directive dite

« Concession », du 26 février 2014,

et des articles 49 et 56 du traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

- 3. De 2015 à 2023, des

échanges n'ayant pas permis de clore les procédures

engagées par la Commission européenne à l'encontre de

la France

- 4. En 2021 et 2023, des échanges

entre la Commission européenne et les autres pays européens ayant

permis de clore les procédures initiées à leur

encontre

- 1. Une première mise en demeure

adressée en 2015 à la France par la Commission

européenne, sur le fondement des articles 102 et 106 du

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(TFUE)

- A. REPRÉSENTANT 12 % DE NOTRE

PRODUCTION ÉLECTRIQUE, DONT 42 % DE CELLE RENOUVELABLE,

L'HYDROÉLECTRICITÉ CONSTITUE UN ATOUT POUR NOTRE TRANSITION

ET NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES

- II. SI LES SOLUTIONS LÉGISLATIVES

ENVISAGÉES PAR LE PASSÉ N'ONT PAS PERMIS DE RÉSOUDRE LE

DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT, UN

CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS

APPARAÎT AUJOURD'HUI COMME UN COMPROMIS À PORTÉE DE

MAINS

- A. LES SOLUTIONS ISSUES DE LA LOI DITE

« TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »,

DU 15 AOÛT 2015, SE SONT RÉVÉLÉES

INOPÉRANTES POUR RÉSOUDRE LE DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION

EUROPÉENNE ET L'ÉTAT

- 1. Un consensus de l'État, autorité

concédante, et du groupe EDF, concessionnaire, sur l'échec des

solutions législatives issues de la loi dite « Transition

énergétique »,

du 15 août 2015

- 2. Le regroupement de concessions : un

regroupement des concessions de Coindre-Marèges et de

Saint-Pierre-Marèges de la Société hydroélectrique

du Midi (SHEM) annulé par le Conseil d'État en 2022

- 3. La prolongation de concessions contre

travaux : une prolongation de la concession de la Truyère contre

travaux du groupe EDF refusée par la Commission européenne

en 2018

- 4. La constitution d'une quasi-régie :

un placement des concessions hydroélectriques du groupe EDF dans une

quasi-régie dans le cadre du projet « Hercule »

abandonné en 2021

- 5. La constitution de sociétés

d'économie mixte hydroélectriques (Semh) : une option

toujours ouverte impliquant cependant la mise en concurrence des concessions

hydroélectriques

- 1. Un consensus de l'État, autorité

concédante, et du groupe EDF, concessionnaire, sur l'échec des

solutions législatives issues de la loi dite « Transition

énergétique »,

du 15 août 2015

- B. LES ACTEURS ÉCONOMIQUES, INSTITUTIONNELS

ET POLITIQUES ONT DES POSITIONS TRÈS DIVERSES SUR LA RÉSOLUTION

DU DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT, QUI

FONT TOUTEFOIS APPARAÎTRE UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS

VERS LES AUTORISATIONS COMME UN COMPROMIS À PORTÉE DE

MAINS

- 1. Des acteurs économiques aux positions

plutôt divergentes sur l'organisation du marché français de

l'hydroélectricité

- a) Le point de vue du groupe EDF : une

préférence pour un changement de régime des concessions

vers les autorisations et une révision de la directive dite

« Concession »,

du 26 février 2014

- b) Le point de vue des concurrents du groupe

EDF : des positions hétérogènes allant de

l'accompagnement du changement de régime des concessions vers les

autorisations à son refus au profit d'un renouvellement des concessions

par appels d'offres

- a) Le point de vue du groupe EDF : une

préférence pour un changement de régime des concessions

vers les autorisations et une révision de la directive dite

« Concession »,

du 26 février 2014

- 2. Des acteurs syndicaux et locaux aux positions

plutôt convergentes sur l'organisation du marché français

de l'hydroélectricité

- a) Le point de vue des syndicats : un

très large soutien au changement de régime des concessions vers

les autorisations sous réserve de conditions liées à la

propriété des ouvrages, au statut des personnels ou à la

soutenabilité des contreparties

- b) Le point de vue des élus locaux :

un très large soutien au changement de régime des concessions

vers les autorisations sous réserve de conditions liées aux

redevances ou aux instances locales

- a) Le point de vue des syndicats : un

très large soutien au changement de régime des concessions vers

les autorisations sous réserve de conditions liées à la

propriété des ouvrages, au statut des personnels ou à la

soutenabilité des contreparties

- 3. Des acteurs institutionnels nationaux et

européens ayant convenu d'un accord de principe sur la

réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe

EDF

- a) Le point de vue des institutions

nationales : une préparation bien avancée du changement du

régime des concessions vers les autorisations, mais une perspective

toujours incertaine de révision de la directive dite

« Concession »,

du 26 février 2014

- b) Le point de vue des instances

européennes : une compatibilité sous conditions du

changement de régime des concessions vers les autorisations avec le

droit de l'Union européenne et une révision de la directive dite

« Concession », du 26 février 2014,

n'étant pas susceptible de produire des effets avant 2030

- c) Un accord de principe, annoncé par le

Premier ministre, entre la Commission européenne et la France sur la

réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF,

dont les modalités d'application doivent encore être

précisées

- a) Le point de vue des institutions

nationales : une préparation bien avancée du changement du

régime des concessions vers les autorisations, mais une perspective

toujours incertaine de révision de la directive dite

« Concession »,

du 26 février 2014

- 1. Des acteurs économiques aux positions

plutôt divergentes sur l'organisation du marché français de

l'hydroélectricité

- A. LES SOLUTIONS ISSUES DE LA LOI DITE

« TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »,

DU 15 AOÛT 2015, SE SONT RÉVÉLÉES

INOPÉRANTES POUR RÉSOUDRE LE DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION

EUROPÉENNE ET L'ÉTAT

- III. POUR UN PASSAGE CONSENSUEL,

SÉCURISÉ ET RÉUSSI DU RÉGIME DES CONCESSIONS VERS

CELUI DES AUTORISATIONS : 15 PROPOSITIONS RÉUNIES

EN 4 AXES

- A. ÉVALUER EN AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE

ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE RÉGIME

- B. SÉCURISER LES PARAMÈTRES

ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU CHANGEMENT DE RÉGIME

- C. TERRITORIALISER LA GOUVERNANCE ET LES

PROCÉDURES APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ

À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE RÉGIME

- D. COMPLÉTER LE CHANGEMENT

LÉGISLATIF DE RÉGIME PAR UNE RÉVISION DU CADRE

RÉGLEMENTAIRE ET DU CADRE EUROPÉEN APPLICABLES AU SECTEUR DE

L'HYDROÉLECTRICITÉ

- A. ÉVALUER EN AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE

ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE RÉGIME

- I. ÉNERGIE ANCIENNE, PILOTABLE ET

DÉCARBONÉE, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OBÉRÉES PAR UN

DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE, VIEUX DE PLUS

DE 20 ANS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

N° 1

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires

économiques (1)

sur l'avenir des

concessions

hydroélectriques,

Par MM. Daniel GREMILLET, Patrick CHAUVET, Jean-Jacques

MICHAU

et Fabien GAY,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.

L'ESSENTIEL

Mercredi 1er octobre 2025, la commission des affaires économiques a adopté les conclusions de sa mission d'information sur l'avenir des concessions hydroélectriques, confiée aux rapporteurs Daniel Gremillet, Patrick Chauvet, Jean-Jacques Michau et Fabien Gay. En effet, un différend, en passe d'être résolu, oppose la Commission européenne à l'État depuis 20 ans s'agissant des concessions hydroélectriques du groupe EDF, ce qui obère les perspectives de toute la filière hydroélectrique française.

Les rapporteurs ont organisé 25 auditions, entendant : le ministre chargé de l'énergie, les représentants de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), le président du groupe EDF, les syndicats de ce groupe, les concurrents de ce groupe, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ou encore les représentants de la Commission européenne. Ils ont aussi auditionné les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo, en charge d'une mission d'information proche pour l'Assemblée nationale.

Les rapporteurs ont identifié le changement de régime des concessions vers les autorisations comme la solution la plus prometteuse pour éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises. C'est pourquoi ils ont formulé 15 recommandations, réunies en 4 axes, proposant : d'évaluer en amont sa robustesse technique et son impact financier, de sécuriser ses paramètres économiques et sociaux, de territorialiser la gouvernance et les procédures du secteur hydroélectrique et enfin de réviser les cadres règlementaire et européen applicables à ce secteur.

I. DEPUIS 20 ANS, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES OBÉRÉES PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. L'HYDROÉLECTRICITÉ CONCOURT À NOTRE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'hydroélectricité constitue une énergie ancienne, dont les lois fondatrices remontent au 16 octobre 1919 et au 8 avril 1946. Les barrages hydrauliques ont été construits à des fins, d'abord de navigation et d'irrigation, dès le XIXe siècle, puis de production d'électricité, au cours du XXe siècle. Puis spécifiquement, les premiers barrages hydroélectriques ont été édifiés dans les années 1920 et les derniers dans les années 1990.

La filière hydroélectrique regroupe une diversité d'installations hydrauliques, qui relèvent du régime des concessions ou des autorisations, selon que leur puissance excède ou non 4,5 mégawatts (MW). Selon la CRE, le parc a regroupé 2 500 installations en 2020, dont 400 pour les concessions et 2 100 pour les autorisations. Pour Réseau de transport d'électricité (RTE), sa capacité a atteint 25,7 gigawatts (GW) en 2023.

La filière hydroélectrique génère une production électrique importante, qui contribue à la sécurisation et à la décarbonation de notre système électrique. Selon RTE, sa production a représenté 58,8 térawattheures (TWh) en 2023, soit 12 % de la production totale et 42 % de celle renouvelable. C'est la 2e source d'électricité, après le nucléaire, et la 1ère source renouvelable, devant l'éolien. Pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), les émissions de cette production sont demeurées limitées, entre 40 et 70 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure (gCO2/kWh).

B. UN DIFFÉREND OPPOSE LA FRANCE À LA COMMISSION EUROPÉENNE

Les concessions hydroélectriques échues du groupe EDF n'ont pas pu être renouvelées en raison d'un différend entre la Commission européenne et la France. Selon la DGEC, 38 de ces concessions ont été placées sous le régime dit « des délais glissants », qui permet leur prorogation aux conditions antérieures en contrepartie d'une redevance. Si ce régime permet de garantir la continuité de l'exploitation des concessions, il exclut tout investissement non prévu par leurs cahiers des charges.

En effet, deux mises en demeure ont été adressées à la France. Le 13 octobre 2015, une première a été engagée par la Direction générale en charge de la concurrence (DG COMP), concernant les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prohibent les abus de position dominante et les aides d'État aux entreprises publiques. Le 7 mars 2019, une seconde a été initiée par la Direction générale en charge du marché intérieur (DG GROW), s'agissant des articles 49 et 56 du TFUE, qui interdisent les restrictions à la liberté d'établissement et à la liberté de service, ainsi que de la directive dite « Concession », du 26 février 2014.

Aujourd'hui, la France est le seul pays européen pour lequel une mise en demeure est pendante. En effet, 7 autres États membres avaient fait l'objet de procédures similaires. Or la Commission européenne a clos, en 2021, celles engagées à l'encontre de cinq régimes d'autorisation, pour des raisons d'opportunité, et, en 2023, celles initiées contre deux régimes de concession, après la révision de leur cadre législatif ou règlementaire.

|

Chiffres clés de la filière hydroélectrique française |

||||

|

installations hydrauliques dont 400 concédées et 2 100 autorisées en 2020, selon la CRE |

de capacité hydroélectrique en 2023, selon RTE |

de production hydroélectrique en 2023, selon RTE |

concessions du groupe EDF placées sous le régime dit « des délais glissants », selon la DGEC |

d'émission en fonction des installations hydrauliques, selon l'Ademe |

II. UN CHANGEMENT DE RÉGIME DES CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS EST ENVISAGÉ POUR RÉSOUDRE CE DIFFÉREND

A. APRÈS L'ÉCHEC DE PRÉCÉDENTES SOLUTIONS, UN CHANGEMENT DE RÉGIME EST AUJOURD'HUI ENVISAGÉ PAR LE GOUVERNEMENT

Les solutions issues de la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015, n'ont pas permis de résoudre le différend entre la Commission européenne et l'État. D'une part, un regroupement de concessions, appliqué aux concessions de Coindre-Marèges et de Saint-Pierre de Marèges du groupe Engie, a été annulé par un arrêt du Conseil d'État du 12 avril 2019. D'autre part, une prolongation de concessions contre travaux a été refusée par la Commission européenne, pour le projet de la Truyère du groupe EDF, dans sa lettre du 12 juillet 2018, puis en tant que tel, dans sa mise en demeure du 7 mars 2019. S'agissant des sociétés d'économie mixte hydroélectriques, si elles permettent d'associer les collectivités territoriales à un opérateur économique, elles n'excluent pas la mise en concurrence.

Aussi, le Gouvernement a d'abord envisagé le regroupement des concessions du groupe EDF dans une quasi-régie, qui permet de déroger à la mise en concurrence sous trois conditions : le contrôle de l'État analogue à ses propres services ; la réalisation par la société de 80 % de son activité dans ce cadre ; l'absence de capitaux privés dans cette société. Ce régime est compatible avec l'article 17 de la directive dite « Concession », du 26 février 2014. Pour autant, sa mise en oeuvre aurait induit la filialisation des activités hydroélectriques du groupe EDF, ce qui aurait soulevé un risque de désoptimisation voire de démembrement de ce groupe. De plus, elle aurait interrogé la pérennité des activités hydroélectriques des concurrents du groupe EDF.

Dans ce contexte, le Gouvernement envisage désormais un changement de régime des concessions vers les autorisations. Il concernerait l'ensemble des concessions, du groupe EDF et de ses concurrents, échues et non échues. Pour y parvenir, il requerrait : la résiliation des contrats de concession et le paiement d'une indemnité de résiliation ; le déclassement des biens hydroélectriques ; la cession de gré à gré de ces biens et le versement d'un prix de cession ; la conception d'un nouveau régime d'autorisation, d'une nouvelle redevance et d'une nouvelle gouvernance pour les installations hydrauliques de plus de 4,5 MW. En contrepartie du maintien des exploitants historiques, une part virtuelle des capacités de production hydroélectriques serait ouverte par enchère aux acteurs de marché.

B. ACCEPTÉ SUR LE PRINCIPE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE, LE CHANGEMENT DE RÉGIME ATTEND D'ÊTRE PRÉCISÉ DANS SES MODALITÉS

Le 28 août dernier, l'ancien Premier ministre François Bayrou a annoncé la conclusion d'un accord de principe entre la Commission européenne et l'État au sujet de l'organisation des concessions hydroélectriques françaises, de nature à éteindre les deux mises en demeure précitées. Le schéma retenu comporterait trois volets : le passage du régime de concession à un régime d'autorisation pour l'exploitation de l'énergie hydraulique, à l'exception des ouvrages de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) ; la possibilité de maintien des exploitants en place, de manière à garantir la continuité de l'exploitation des ouvrages ; la mise à disposition par le groupe EDF de 6 GW de capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs, via des enchères concurrentielles mises en vente par la CRE. Il pourrait faire l'objet d'une proposition de loi déposée par les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo.

Un grand nombre de personnes auditionnées ont fait part aux rapporteurs de leur intérêt, sur le principe, pour un changement de régime des concessions vers les autorisations, tout en plaidant pour préciser certaines modalités. Tout d'abord, le groupe EDF a rappelé la nécessité que la contrepartie laisse inchangée la gestion opérationnelle de la production hydroélectrique, soit appliquée à un volume limité et temporaire d'hydroélectricité, et ne soit pas semblable à un Arenh hydraulique. S'agissant de la CRE, elle a indiqué être disposée à réguler la contrepartie, en plaidant pour laisser telle quelle cette gestion opérationnelle de la production hydroélectrique mais aussi pour tenir compte des volumes d'hydroélectricité déjà commercialisés sur les marchés par le groupe EDF. De leur côté, les syndicats des personnels du groupe EDF ont mis l'accent sur l'incessibilité des ouvrages transférés, le maintien du statut des industries électriques et gazières (IEG), ou le refus de mesures compensatoires excessives, de type Arenh hydraulique. Pour ce qui les concerne, les associations d'élus locaux ont proposé la consolidation de la gouvernance et le maintien d'une redevance. Enfin, les concurrents du groupe EDF ont plaidé pour une mise en concurrence des concessions hydroélectriques de ce dernier par appel d'offres ou, à défaut, un accès à la contrepartie.

Le Gouvernement a répondu à certaines interrogations des rapporteurs sur le changement de régime des concessions vers les autorisations. D'une part, l'indemnité de résiliation et le prix de cession doivent être définis par une commission d'experts indépendants. D'autre part, les futures cessions des biens transférés doivent faire l'objet d'un droit d'opposition. Autre point, à l'échelon local, les compétences, gouvernance et redevance actuelles doivent être maintenues. Enfin, la contrepartie doit laisser inchangée l'exploitation opérationnelle de la production hydroélectrique, l'enjeu étant d'introduire une part de concurrence sur la commercialisation des produits, non sur la gestion des ouvrages.

La Commission européenne a également répondu à certains questionnements des rapporteurs sur le changement de régime des concessions vers les autorisations. Tout d'abord, elle a rappelé que les États membres sont libres de choisir l'organisation du secteur hydroélectrique sur leur territoire selon le modèle de leur choix. Plus encore, s'agissant du devenir de la CNR, dont la concession vient d'être renouvelée, elle a confirmé que les États membres peuvent choisir des modèles différents pour leurs différents aménagements. Enfin, elle a réaffirmé que les États membres doivent respecter les règles européennes relatives à la concurrence, au marché intérieur et à l'énergie.

III. POUR UN CHANGEMENT DE

RÉGIME CONSENSUEL, SÉCURISÉ ET RÉUSSI DES

CONCESSIONS VERS LES AUTORISATIONS :

15 PROPOSITIONS

RÉUNIES EN 4 AXES

Les rapporteurs sont convaincus de l'intérêt de l'accord de principe annoncé sur la réorganisation des concessions hydroélectriques du groupe EDF. Aussi les rapporteurs se félicitent-ils de la résolution attendue du différend opposant la Commission européenne à l'État à ce sujet. En effet, ce différend obère les perspectives de développement de la toute la filière hydroélectricité française depuis 20 ans. À l'heure où le protectionnisme américain et le bellicisme russe éprouvent chaque jour la sécurité d'approvisionnement énergétique de la France et de l'Union européenne, les autorités nationales et européennes doivent définir les modalités d'application de cet accord de principe, sans rien sacrifier, ni de la garantie fondamentale de notre souveraineté énergétique nationale, ni de l'harmonisation légitime des règles du marché européen de l'énergie. Convenir de telles modalités d'application est également indispensable à la réussite de notre transition énergétique nationale, et donc à la réduction des émissions européennes de 55 % d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à nos engagements européens et internationaux.

Les rapporteurs sont aussi convaincus de la nécessité pour les parlementaires, députés comme sénateurs, de parler d'une même voix sur ce sujet transpartisan, d'intérêt national. C'est pourquoi les rapporteurs saluent le travail effectué par la mission d'information conduite par les députés, sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, dont les conclusions ont été rendues publiques le 13 mai dernier. Les rapporteurs partagent le constat formulé par les députés sur la préférence donnée au changement de régime des concessions vers les autorisations. Ils constatent que l'accord de principe annoncé évoque l'éventualité d'une traduction législative prochaine, le cas échéant dans le cadre d'une proposition de loi déposée par ces députés. Les rapporteurs rappellent que le Sénat avait proposé l'expérimentation d'un tel passage, à l'article 21 de la proposition de loi dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024 puis adoptée au Sénat, en première lecture, le 16 octobre 2024, et en deuxième lecture, le 8 juillet 2025. Dans la mesure où l'examen en deuxième lecture de cette proposition de loi n'est pas encore intervenu à l'Assemblée nationale, les rapporteurs appellent les députés à amender ce texte pour y introduire leurs propositions, afin de réaliser le passage du régime des concessions vers celui des autorisations. Il s'agit en effet du véhicule législatif le plus rapide et le plus aisé à faire prospérer.

En identifiant précisément les lignes directrices du Sénat, les rapporteurs souhaitent que leur rapport d'information serve de point d'appui à la définition des modalités d'application de cet accord de principe. C'est pourquoi ils proposent 15 propositions, réunies en 4 axes.

A. LE PREMIER AXE VISE À ÉVALUER EN AMONT LA ROBUSTESSE TECHNIQUE ET L'IMPACT FINANCIER DU CHANGEMENT DE RÉGIME

Dans la mesure où les implications juridiques et financières d'un tel changement sont fortes, les rapporteurs plaident pour évaluer son impact financier, via la Cour des comptes, et sa robustesse technique, via le Conseil d'État.

De plus, ils préconisent de ne légiférer qu'en possession d'une lettre de confort de la Commission européenne, garantissant la compatibilité du changement de régime avec le droit de l'Union européenne.

Enfin, compte tenu de l'urgence de la situation, ils proposent de légiférer préférentiellement par le biais d'amendements à la proposition de loi dite « Gremillet », dès son examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

B. LE DEUXIÈME AXE TEND À SÉCURISER LES PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DU CHANGEMENT DE RÉGIME

En premier lieu, les rapporteurs proposent d'exclure de ce changement les concessions qui viennent d'être renouvelées (Rhône), celles pour qui l'activité fluviale est principale et l'activité hydroélectrique accessoire (Seine, Moselle) ou encore celles qui sont régies par des accords internationaux1(*) (Rhin, Doubs, L'Arve, Émosson).

S'agissant du transfert de propriété des ouvrages hydroélectriques, les rapporteurs proposent trois garde-fous. Le premier est financier : il s'agit de garantir la juste évaluation des indemnités de résiliation des contrats de concession et des prix de cession de ces ouvrages par une commission d'experts indépendants. Le second est juridique : il consiste à prévoir la faculté pour l'État de s'opposer à la cession de ces ouvrages, ainsi qu'un haut niveau de contrôle par ce dernier de l'organisation et de l'exploitation de ces ouvrages. Le dernier est social : il vise à préserver le statut national des personnels des IEG sur ces ouvrages.

Concernant la contrepartie au maintien des exploitants historiques, les rapporteurs appuient son encadrement par la CRE. De plus, ils estiment que cette contrepartie doit laisser inchangée la gestion opérationnelle des installations hydrauliques par leurs propriétaires. Enfin, ils considèrent que cette contrepartie doit être restreinte à une part temporaire et limitée de la commercialisation de l'électricité issue des installations hydrauliques.

C. LE TROISIÈME AXE PROPOSE DE TERRITORIALISER LA GOUVERNANCE ET LES PROCÉDURES APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ, À L'OCCASION DU CHANGEMENT DE RÉGIME

Pour ce faire, les rapporteurs plaident pour faciliter la mise en oeuvre des projets hydrauliques. Tout d'abord, ils proposent de consolider les compétences du ministre chargé de l'énergie dans le cadre du nouveau régime d'autorisation. Au-delà, ils appellent à veiller à l'absence de surtransposition dans l'application des règles relatives à la continuité écologique des cours d'eau. Enfin, ils proposent d'appliquer à l'ensemble des installations hydrauliques deux novations sénatoriales en faveur de la « petite hydroélectricité », issues de la loi dite « Climat-Résilience », du 22 août 2021 : il s'agit du médiateur national de l'hydroélectricité et du portail national de l'hydroélectricité.

De plus, les rapporteurs appellent à mieux associer les collectivités territoriales à ces projets hydrauliques. D'une part, ils proposent de préserver la perception de leurs redevances, en privilégiant le dispositif calqué sur les concessions non échues, c'est-à-dire excluant tout revenu normatif et tout prix cible, qui leur est le plus favorable. D'autre part, ils suggèrent de consolider la gouvernance tripartite de l'eau entre l'État, les collectivités territoriales et les exploitants hydrauliques, notamment dans la révision des cahiers des charges. Enfin, ils préconisent de mieux intégrer la résilience au changement climatique, dont la gestion des sécheresses et des crues, très prégnante pour les territoires ruraux, à cette révision.

D. LE DERNIER AXE PRÉVOIT DE COMPLÉTER LE CHANGEMENT LÉGISLATIF DE RÉGIME PAR UNE RÉVISION DES CADRES RÈGLEMENTAIRE ET EUROPÉEN APPLICABLES AU SECTEUR DE L'HYDROÉLECTRICITÉ

Tout d'abord, les rapporteurs plaident pour intégrer ce changement au décret en cours sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Ils proposent d'y fixer des objectifs au Gouvernement visant : d'une part, à atteindre une capacité pour l'hydroélectricité de 29 GW d'ici 2035 ; d'autre part, à opérer pour les concessions hydroélectriques leur passage du régime des concessions vers celui des autorisations, en appliquant une contrepartie sur celles du groupe EDF ; également, à laisser inchangée la concession de la CNR, a minima jusqu'à son expiration ; enfin, à négocier l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive dite « Concession », du 26 février 2014.

En outre, les rapporteurs appellent les autorités nationales à négocier cette exclusion auprès des autorités européennes, quelles qu'en soient les difficultés. En effet, une révision suppose le soutien d'autres pays européens, présente un calendrier d'application éloigné et ne résout pas à elle seule le différend entre la Commission européenne et l'État.

HYDROÉLECTRICITÉ : FAIRE BARRAGE

À LA MISE EN

CONCURRENCE

I. ÉNERGIE ANCIENNE, PILOTABLE ET DÉCARBONÉE, L'HYDROÉLECTRICITÉ VOIT SES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT OBÉRÉES PAR UN DIFFÉREND AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE, VIEUX DE PLUS DE 20 ANS

A. REPRÉSENTANT 12 % DE NOTRE PRODUCTION ÉLECTRIQUE, DONT 42 % DE CELLE RENOUVELABLE, L'HYDROÉLECTRICITÉ CONSTITUE UN ATOUT POUR NOTRE TRANSITION ET NOTRE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES

1. L'énergie hydraulique : une énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été adoptées au sortir des deux guerres mondiales

L'énergie hydraulique constitue une énergie ancienne, dont les lois fondatrices ont été adoptées au sortir des deux guerres mondiales.

En France, les barrages hydrauliques ont été construits, d'abord à des fins de navigation et d'irrigation, dès le XIXe siècle, puis de production d'électricité, au XXe siècle. Plus spécifiquement, les premiers barrages hydroélectriques ont été édifiés dans les années 1920 et les derniers dans les années 1990.

L'énergie hydraulique, elle-même, nourrit à un lien très spécifique avec notre pays. En effet, c'est l'ingénieur Aristide Bergès, issu d'une famille de papetiers de l'Ariège, qui a démontré la viabilité du recours à cette énergie, d'abord pour l'industrie, en 1867, puis pour l'électricité, en 1882. Il a forgé l'expression de « houille blanche », pour populariser l'hydroélectricité, en opposition à la « houille noire », qui désignait alors le charbon. L'exposition universelle de Paris en 1889 a offert une vitrine mondiale à cette innovation2(*).

Dans ce contexte, la loi du 16 octobre 2019 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a posé les fondements du cadre légal applicable aux activités hydroélectriques, en instituant pour ces activités un régime concessif soumis au contrôle de l'État.

Tout d'abord, cette loi a nationalisé l'énergie hydraulique, en posant le principe selon lequel « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. » (article 1er). Plus encore, elle a distingué le régime des concessions de celui des autorisations, en plaçant sous ce premier régime « les entreprises qui ont pour objet principal la fourniture de l'énergie à des services publics de l'État, des départements, des communes et des établissements publics ou à des associations syndicales [...] dont la puissance maximum [...] excède 150 kilowatts [...] et les entreprises dont la puissance maximum excède 500 kilowatts. » (article 2). Enfin, elle a prévu un renouvellement au moins décennal des concessions, en instituant un droit de préférence au profit du concessionnaire sortant, en ces termes : « Dix ans au moins avant l'expiration de la concession, l'administration doit notifier au concessionnaire si elle entend ou non lui renouveler sa concession [...] Le concessionnaire actuel aura un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif. »

Par la suite, la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a consolidé le cadre légal afférent aux activités hydroélectriques, en renforçant le contrôle exercé par l'État.

En effet, cette loi a nationalisé la production d'électricité (article 1er) et a transformé Électricité de France (EDF) en établissement public national industriel et commercial (EPIC) (article 2).

Cependant, plusieurs lois ont bouleversé le cadre légal prévu pour les activités hydroélectriques, en distendant le contrôle opéré par l'État.

Tout d'abord, la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est venue relever de 0,15 ou 0,5 à 4,5 mégawatts (MW) le seuil distinguant le régime des concessions de celui des autorisations (article 25).

Plus encore, la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a transformé le groupe EDF en société anonyme, dont le capital doit être détenu par l'État, à hauteur d'au moins 70 % (article 24).

Or, depuis la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes (article 38), sauf lorsqu'elles sont confiées à un établissement public (article 41).

Autre point, la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a supprimé le droit de préférence au profit du concessionnaire sortant en cas de renouvellement d'une concession (article 7).

Cependant, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite « Transition énergétique », a précisé que le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) s'applique aux personnels des concessions hydrauliques, sans que le renouvellement d'une concession puisse y faire obstacle (article 171).

La montée de l'État au capital du groupe d'EDF, de 70 à 100 %, par la loi du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe EDF d'un démembrement (article 1er), n'a pas modifié cette situation, dans la mesure où ce groupe demeure une société anonyme.

Cependant, la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)3(*) a indiqué en ces termes que cette configuration serait de nature à faciliter la constitution d'une quasi-régie : « Si la nationalisation du groupe EDF ne permet pas aujourd'hui à elle seule de s'affranchir d'un renouvellement par mise en concurrence des contrats de concession, elle constitue néanmoins une nouvelle opportunité notamment pour les conditions à remplir pour l'attribution de contrats de concessions hydroélectriques à une quasi-régie. En effet, la détention par des capitaux publics est une des conditions cumulatives requises pour qualifier une relation de quasi-régie. »

Hormis les concessions hydroélectriques du groupe EDF, la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, a institué une concession unique pour l'ensemble de ces travaux d'aménagement, octroyée par décret (article 2). Cette concession a été confiée à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) par un décret du 16 juin 1934.

La loi du 4 janvier 1980 relative à la CNR a précisé son statut de société anonyme, dont la majorité du capital est détenu par les collectivités territoriales et par d'autres personnes morales publiques, ainsi que ses missions, notamment la production et la commercialisation de l'électricité dans le cadre de la concession précitée (article 1er).

Plus récemment, la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône, dite « Aménagement du Rhône », a permis de prolonger la concession du Rhône attribuée à la CNR jusqu'au 31 décembre 2041 (article 1er). À l'initiative du Sénat, cette loi a placé les missions de cette concession sous le timbre des objectifs énergétiques nationaux, dont l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 (article 2).

Pour la DGEC4(*), cette concession, distincte de celles du groupe EDF, n'appelle pas à voir son mode de renouvellement évoluer sur les deux prochaines décennies : « S'agissant de la concession du Rhône octroyée à la CNR, celle-ci a fait l'objet d'une prolongation jusqu'en 2041 par la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône. Le mode de renouvellement de cette concession après 2041 doit être examiné, au même titre que le renouvellement des autres concessions. »

2. Les installations hydroélectriques : une diversité d'installations, partagées entre le régime des concessions et celui des autorisations, selon leur puissance

La filière hydroélectrique regroupe une diversité d'installations hydrauliques, qui relèvent du régime des concessions ou de celui des autorisations, selon leur puissance.

D'un point de vue technique, différents types d'installations hydrauliques existent5(*) :

- les installations dites « au fil de d'eau », qui turbinent tout ou partie du débit des cours d'eau sans capacité de stockage ;

- les installations dites « par éclusées », qui disposent d'une petite capacité de stockage ;

- les « centrales de lac », qui bénéficient d'une plus grande capacité de stockage ;

- les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), qui fonctionnent en circuit fermé.

D'un point de vue juridique, l'article L. 511-5 du code de l'énergie, dans la filiation de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1980 susmentionnée, place les installations hydrauliques sous le régime des concessions, lorsque leur puissance excède 4,5 mégawatts (MW), et sous le régime des autorisations, dans le cas contraire. S'agissant des installations relevant du régime des autorisations, l'article L. 531-1 du même code les soumet en principe à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)6(*), prévue à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, et, plus largement, au régime de l'autorisation environnementale (AE), mentionné à l'article L. 181-1 du même code.

L'article R. 521-1 du code de l'énergie précise que l'octroi d'une installation relevant du régime des concessions relève du ministre chargé de l'énergie, pour les concessions supérieures à 100 MW, et du préfet du département, dans les autres cas. Concernant l'autorisation environnementale délivrée à une installation relevant du régime des autorisations, l'article R. 181-2 du code de l'environnement fait du préfet de département l'autorité compétente et l'article R. 181-3 du même code fait du service de l'État chargé de la police de l'eau le service coordinateur de l'instruction des demandes d'autorisation.

Fait notable, l'article L. 524-1 du code de l'énergie dispose que le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion de l'eau7(*), qui est consulté sur toute décision de modification des conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques et comprend des représentants de l'État, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains et des associations représentatives d'usagers de l'eau. En outre, l'article L. 212-4 du code de l'environnement prévoit que le même représentant de l'État peut créer une commission locale de l'eau (CLE), qui est consultée pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et comporte des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées.

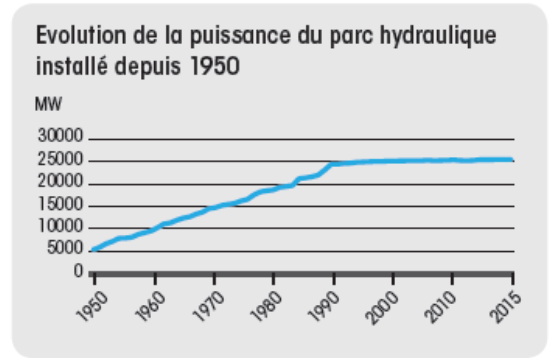

Au total, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE)8(*), le parc hydroélectrique français a regroupé 2 500 installations hydrauliques en 2020, dont 400 pour le régime des concessions et 2 100 pour celui des autorisations. Pour Réseau de transport d'électricité (RTE), la capacité installée de ce parc a atteint 25,7 gigawatts (GW) en 2023, soit 17,3 % de la capacité totale du parc électrique en 20239(*). Si la capacité installée du parc hydraulique a fortement cru des années 1950 aux années 1990, en passant de moins de 5 à plus de 25 GW grâce à la mise en service de grands barrages, elle est restée relativement stable depuis lors, ainsi que l'illustre le graphique suivant, tiré des travaux de la CRE10(*).

Sur les 400 concessions hydroélectriques évoquées par la CRE, 296 ont relevé du groupe EDF11(*) et 31 du groupe Engie12(*),13(*) - 12 via la Société hydroélectrique du Midi (Shem) et 19 via la Compagnie nationale du Rhône (CNR)14(*) - en 2021, les autres étant détenues par de petits producteurs indépendants. Selon la DGEC, on dénombre à date 340 concessions hydroélectriques représentant 500 usines hydroélectriques, dont la puissance est détenue par le groupe EDF, à hauteur de 19,5 GW, et par le groupe Engie, à hauteur de 3,7 GW - dont 740 MW pour la Shem et 3 GW pour la CNR.

Parmi ces installations hydrauliques, France Hydroélectricité a insisté sur le cas particulier des concessions dites « autorisables ».

Il s'agit des installations hydrauliques, comprises entre 0,5 et 4,5 MW, qui étaient exploitées sous le régime des concessions avant la loi du 15 juillet 1980 et doivent depuis lors être exploitées sous le régime des autorisations, mais seulement à l'expiration de leurs contrats de concession, en application du principe de non-réactivité des lois et des réglements et des principes généraux du droit des contrats.

L'association s'est exprimée en ces termes à leur sujet : « France Hydroélectricité fédère de nombreux petits concessionnaires hydroélectriques, à gestion publique ou privée, avec des puissances généralement inférieures à 15 MW. Les grandes concessions historiques (EDF, CNR, Shem) ne relèvent pas de son périmètre. Au sein de ces concessions, certaines sont concessibles (si leur puissance est supérieure à 4,5 MW) à l'issue de leur titre en cours ou échu et d'autres sont autorisables (si leur puissance est inférieure à 4,5 MW et supérieure à 0,5 MW). On dénombre environ 64 centrales de ce second type, pour une puissance de 134 MW. Ces concessions sont exposées aux mêmes difficultés que les concessions d'EDF (manque de visibilité induisant un blocage des investissements et manque de gros entretiens) et doivent faire partie de toute réforme à venir sur les fins de concessions. »

3. La production hydroélectrique : une activité économique importante et des bénéfices environnementaux intéressants

La filière hydroélectrique génère une production d'électricité renouvelable importante, qui contribue à la sécurisation de notre système électrique et hydraulique, à la décarbonation de notre économie et encore au développement de nos territoires.

En 2023, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique a atteint 58,8 térawattheures (TWh), ce qui a représenté 11,9 % de la production d'électricité totale et 41,5 % de celle renouvelable, selon RTE15(*). C'est donc la 2e source d'électricité, après l'énergie nucléaire, et la 1ère source d'électricité renouvelable, devant l'énergie éolienne.

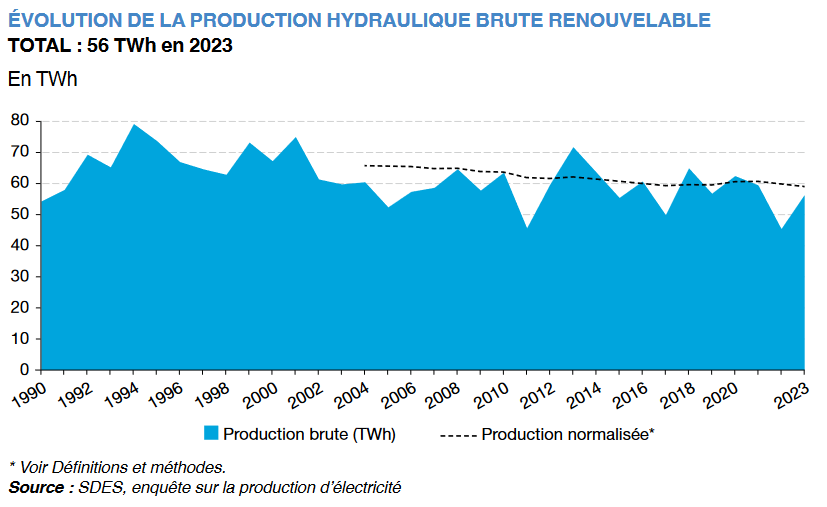

Pour la DGEC, la même année, la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique a atteint 56 TWh, ce qui a représenté 14,5 % de notre consommation d'énergie primaire renouvelable et 15,3 % de notre production d'énergie primaire renouvelable16(*).

La production hydraulique est restée relativement stable sur les vingt dernières années. Pour autant, elle a fortement varié selon le volume des précipitations, le débit des fleuves et le niveau des stocks. Les faibles années de production, en 1990, 2005, 2011, 2017 et 2022, son niveau de production est resté autour de 50 TWh. À l'inverse, les années de forte production, en 1992, 1994, 1999, 2001 et 2013, ce niveau a atteint autour de 70 TWh. Le retour à de meilleures conditions métrologiques a fait augmenter de 24 % ce niveau entre 2022 et 2023. Le graphique ci-dessous, tiré des travaux de la DGEC, montre cette évolution17(*).

Au-delà de la production d'électricité en tant que telle, l'énergie hydraulique apporte de multiples bénéfices :

- énergie pilotable, elle contribue à la stabilité et la flexibilité du réseau électrique, à la sécurité des personnes et des biens, à l'alimentation en eau et à l'irrigation des cultures, et enfin à la navigation fluviale et aux activités de loisirs ;

- énergie renouvelable, elle participe à la décarbonation de notre économie, ses émissions de gaz à effet de serre (GES) étant limitées entre 40 et 70 grammes d'équivalents en dioxyde de carbone par kilowattheure (gCO2eq/kWh), selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)18(*) ;

- énergie mature, elle concourt à la maîtrise des coûts et des prix de l'électricité, ses coûts unitaires moyens étant de 30 à 50 € / MWh pour les grandes installations au fil de l'eau, de 70 à 90 € pour celles de forte puissante et exploitant des hautes chutes et de 70 à 160 € pour celles de plus faible puissance, selon la DGEC19(*) ;

- énergie territorialisée, elle génère des activités rémunératrices, notamment dans les régions montagneuses ou rurales, le marché de l'hydroélectricité ayant représenté 3,6 milliards d'euros (Mds) en 2016, dont 636 millions d'euros (M€) d'investissements et 91 M€ d'exportations, ainsi que 12 600 emplois, selon l'Ademe20(*).

4. Les concessions hydroélectriques échues du groupe EDF : des concessions placées sous un régime transitoire dit « des délais glissants »

Les concessions hydroélectriques du groupe EDF arrivées à échéance n'ont pas pu être renouvelées, en raison d'un différend entre la Commission européenne et l'État.

Aussi ont-elles été placées sous un régime transitoire dit « des délais glissants ».

Depuis la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015 (article 116), ce régime permet la prorogation de ces concessions aux conditions antérieures (article L. 521-16 du code de l'énergie).

En contrepartie, une redevance ad hoc proportionnelle aux recettes leur est appliquée (article L. 523-3 du même code), sur le même modèle que celle afférente aux concessions non échues (article L. 523-2 du même code), en application de la loi du 28 décembre 2018 de finances initiale pour 2019 (article 27). Le produit de cette redevance est alloué à l'État (pour moitié), aux départements (pour un tiers), aux communes (pour 1/12ème) et aux groupements de communes (pour 1/12ème). Un prix cible de l'électricité sert de plafond au versement des parts des collectivités territoriales et de leurs groupements, depuis la loi du 30 décembre 2022 de finances initiale pour 2023 (article 127). Dans ce contexte, le taux de la redevance a été fixé à 40 % du résultat normatif de la concession, diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat (article R. 523-5 du même code). De son côté, le prix cible a été fixé à 100€/MWh, par un arrêté du 10 mai 2023 relatif aux prix cibles mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'énergie (article 2).

À l'initiative du Sénat, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite « Aper », (article 73) a permis l'inscription des dépenses d'investissements réalisés durant la période dite « des délais glissants » sur un compte dédié, afin que leur part non amortie puisse être remboursée au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (article L. 521-16 du même code).

Selon la DGEC, 38 concessions hydroélectriques échues du groupe EDF ont été placées sous ce régime transitoire dit « des délais glissants », au 31 décembre 2024. Ces concessions représentent une capacité installée de 3,15 GW, soit 16 % de la puissance hydraulique du groupe EDF21(*).

Le tableau ci-après, transmis par la DGEC, présente ces concessions. On constate que 60,5 % des concessions concernées sont arrivés à échéance dans les années 2020, contre 36,8 % dans les années 2010 et 2,6 % dans les années 2000. C'est donc un phénomène qui s'est récemment amplifié.

|

Nom de la concession |

Commune |

Puissance électrique installée (kW) |

Type de production (principale) |

Date de fin |

|

BANCAIRON/ COURBAISSE |

CLANS ; MALAUSSENE |

76 220 |

Fil de l'eau |

31/12/2003 |

|

CHAMBON (RESERVOIR) |

AURIS |

0 |

Lac |

31/12/2010 |

|

SAUTET/ CORDEAC |

CORDEAC ; CORPS |

133 900 |

Lac |

31/12/2011 |

|

LAC MORT |

ST BARTHELEMY DE SECHILIE |

8900 |

Lac |

21/02/2012 |

|

BROMMAT |

BROMMAT |

406 000 |

Lac |

31/12/2012 |

|

HAUTE DORDOGNE |

CHAMPS SUR TARENTAINE MAR |

275 700 |

Lac |

31/12/2012 |

|

LAVAUD GELADE |

FAUX LA MONTAGNE ; PEYRAT LE CHATEAU |

0 |

Lac |

31/12/2012 |

|

SARRANS/ BOUSQUET |

STE GENEVIEVE SUR ARGENCE |

184 950 |

Lac |

31/12/2012 |

|

BISSORTE/ SUPER-BISSORTE |

ORELLE |

818 260 |

Pompage |

31/12/2014 |

|

BRILLANNE/ LARGUE |

VILLENEUVE |

39 200 |

Lac |

31/12/2015 |

|

GIROTTE/ BELLEVILLE/ HAUTELUCE/ BEAUFORT/ VILLARD |

BEAUFORT ; VILLARD SUR DORON ; HAUTELUCE |

94 570 |

Lac |

31/12/2015 |

|

TEICH |

AX LES THERMES |

6100 |

Éclusée |

31/12/2017 |

|

PORTILLON |

BAGNERES DE LUCHON |

56 230 |

Lac |

31/12/2018 |

|

BAIGTS |

BAIGTS DE BEARN |

8630 |

Fil de l'eau |

31/12/2019 |

|

MONCEAUX-LA-VIROLE |

ST HILAIRE LES COURBES |

16 150 |

Lac |

31/12/2019 |

|

AIGLE |

CHALVIGNAC |

360 000 |

Lac |

31/12/2020 |

|

CAJARC |

CAJARC |

8500 |

Fil de l'eau |

31/12/2020 |

|

DAMPJOUX |

NOIREFONTAINE |

4900 |

Fil de l'eau |

31/12/2020 |

|

POINTIS-DE-RIVIERE |

POINTIS DE RIVIERE |

7000 |

Fil de l'eau |

31/12/2020 |

|

BAOUS (LE) |

BOUT DU PONT DE LARN |

13 630 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

GESSE/ ST-GEORGES |

AXAT ; BESSEDE DE SAULT |

12 400 |

Fil de l'eau |

31/12/2021 |

|

GUCHEN |

GUCHEN |

5560 |

Fil de l'eau |

31/12/2021 |

|

LABARRE |

FOIX |

4900 |

Fil de l'eau |

31/12/2021 |

|

LARDIT |

CAMPOURIEZ |

43 300 |

Lac |

31/12/2021 |

|

ORGEIX |

ORGEIX |

5000 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

ROUZE/ USSON |

ROUZE |

16 300 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

ST-GENIEZ-O-MERLE |

ST GENIEZ O MERLE |

36 600 |

Éclusée |

31/12/2021 |

|

VINTROU |

LE VINTROU |

31 500 |

Lac |

31/12/2021 |

|

PONT-ESCOFFIER |

LE BOURG D OISANS |

51 300 |

Fil de l'eau |

31/12/2022 |

|

ST-ETIENNE-CANTALES/ NEPES |

LAROQUEBROU ; ST ETIENNE CANTALES |

106 000 |

Lac |

31/12/2022 |

|

ASTON |

ASTON |

104 000 |

Éclusée |

31/12/2023 |

|

CASTELNAU-LASSOUTS |

LASSOUTS |

41 900 |

Éclusée |

31/12/2023 |

|

VAUFREY |

VAUFREY |

6300 |

Éclusée |

31/12/2023 |

|

CASTILLON/ CHAUDANNE |

CASTELLANE ; DEMANDOLX |

75 780 |

Lac |

31/12/2024 |

|

CIERP |

CIERP GAUD |

11 000 |

Fil de l'eau |

31/12/2024 |

|

PEAGE-DE-VIZILLE |

VIZILLE |

46 300 |

Fil de l'eau |

31/12/2024 |

|

PONT-DE-LA-REINE |

SALIGOS |

14 100 |

Fil de l'eau |

31/12/2024 |

|

RIVIERES |

RIVIERES |

23 200 |

Éclusée |

31/12/2024 |

Régime transitoire, le régime dit « des délais glissants » présente des avantages mais aussi des inconvénients :

- sur le plan des avantages, ce régime garantit la continuité de l'exploitation de la concession échue jusqu'à son renouvellement, ce qui permet de poursuivre la production énergétique et la gestion de l'eau et de maintenir un haut niveau de sécurité, sans vide juridique donc ;

- sur le plan des inconvénients, ce régime exclut tout développement ou toute modification qui ne serait pas prévu par le cahier des charges de la concession échue, ce qui n'offre, ni la possibilité juridique, ni la visibilité économique, nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements.

Parmi les autres inconvénients :

- le groupe EDF a souligné que l'exploitation des concessions échues n'est pas nécessairement favorable, car le concessionnaire est tenu d'exploiter une concession même déficitaire et de s'acquitter d'une redevance spécifique et élevée dans tous les cas ;

- s'agissant des concurrents du groupe EDF, ils ont pointé le manque d'investissements induit par les concessions échues. France Hydroélectricité a rappelé que le régime dit « des délais glissants » a conduit à un effet pervers, dans la mesure où ce régime conçu comme provisoire a eu tendance à s'éterniser, les concessions échues en relevant depuis 10 ans voire 20 ans. De son côté, l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz (Afieg) a critiqué l'immobilisme induit par ce régime, caractérisé avec un sous-investissement chronique, une gestion environnementale obsolète et des redevances nationales ou locales manquantes. Dans le même esprit, l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode) a relevé la durée indéfinie, les incertitudes économiques et les recettes manquantes imputables à ce régime ;

- concernant les associations d'élus locaux, elles ont insisté sur les pertes de recettes fiscales induites par les concessions échues. Départements de France (DF) et l'Association nationale des élus de montage (ANEM) ont déploré le prix cible de 100€/MWh plafonnant la part de la redevance allouée aux collectivités territoriales. En outre, l'Association des élus de bassins (ANEB) s'est plus généralement inquiétée du report de charge vers les collectivités territoriales des impacts morphologiques des concessions hydroélectriques sur les cours d'eau.

5. Les objectifs en matière d'énergie hydroélectrique : une bonne prise en compte dans le code de l'énergie et le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)

Si la filière hydroélectrique est bien prise en compte dans les objectifs législatifs et réglementaires nationaux existants en matière d'énergie, le différend entre la Commission européenne et l'État compromet l'atteinte effective de ces objectifs.

À l'initiative du Sénat, l'hydroélectricité a été intégrée au titre préliminaire du code de l'énergie, qui fixe nos objectifs législatifs nationaux en matière d'énergie et de climat. Depuis la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-climat », (article 1er) et la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat-Résilience », (article 89), le 4° bis du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie comporte ainsi pour objectif « d'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ».

En application de cet objectif législatif, le décret du 10 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) (article 3), décline plusieurs objectifs réglementaires pour l'hydroélectricité. Il prévoit ainsi des objectifs de capacité installée22(*) de 25,7 GW d'ici fin 2023 et entre 26,4 et 26,7 GW d'ici fin 2028. La capacité installée du parc hydraulique représentant 25,7 GW en 2023 selon RTE23(*), le premier objectif a été atteint mais les deux autres ne semblent pas en passe de l'être.

Dans le cadre de l'actualisation du volet réglementaire de notre programmation énergétique nationale, le Gouvernement a proposé des objectifs de capacité installée24(*) de 26,3 GW en 2030 et de 28,5 GW en 2035, dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNIEC), transmis à la Commission européenne le 10 juillet 2024, ainsi que dans le projet de décret sur la PPE25(*), mis en consultation le 7 mars 2025. Plus précisément, le PNIEC et le projet de décret sur la PPE prévoient que la hausse de 2,8 GW des capacités installées d'ici 2035 se répartissent entre 1,7 GW pour les STEP, 610 MW pour les installations relevant du régime des concessions et 440 MW pour celles relevant du régime des autorisations. Pour atteindre ces objectifs, il est envisagé la poursuite du soutien public à la petite hydroélectricité et l'étude d'un tel soutien pour les STEP. En revanche, la production envisagée demeure d'environ 54 TWh, dans la mesure où « l'augmentation limitée des capacités hydroélectriques ne se traduira pas nécessairement par une augmentation du productible, notamment en raison des impacts attendus du changement climatique sur la ressource en eau. » Au total, la résolution du différend entre la Commission européenne et l'État est abordée de manière très allusive par le projet de décret sur la PPE : « À court et moyen termes, la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques est [...] nécessaire à l'atteinte des objectifs hydroélectriques ».

S'agissant de l'actualisation du volet législatif de notre programmation énergétique nationale, le Sénat avait proposé un objectif de capacité installée de 29 GW d'ici 2035, dans le cadre de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie, dite « Gremillet », déposée le 26 avril 2024. Au fil de la navette parlementaire, toujours en cours à la date de publication du présent rapport d'information, l'objectif de capacité sectoriel proposé par le Sénat a été remplacé par un objectif de production global suggéré par le Gouvernement, de 200 TWh d'électricité renouvelable d'ici 2030, incluant l'hydroélectricité.

À ce stade, la DGEC a fait part de sa disposition à faire évoluer, dans une certaine mesure, le contenu du décret sur la PPE en matière d'hydroélectricité. D'une part, le changement de régime des concessions vers les autorisations pourrait y être mentionné : « Dans le cas où l'option de passage vers un régime d'autorisation serait retenue avant l'adoption de la PPE, cette option pourrait y être mentionnée. » D'autre part, l'exclusion de la concession du Rhône attribuée à la CNR de ce changement de régime pourrait également y être précisée : « Il pourrait être indiqué dans la PPE qu'une attention particulière sera accordée à la concession du Rhône ». En revanche, ce n'est pas le cas de l'exclusion de l'hydroélectricité de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, dite « Concession » : « Il n'est pas envisagé de préciser dans la PPE que la résolution des précontentieux autour du renouvellement des concessions hydroélectriques fera l'objet de négociations sur l'exclusion de l'hydroélectricité du champ de la directive 2014/23/UE dite Concession. » Enfin et surtout, l'introduction d'un objectif de 29 GW de capacité installée pour l'hydroélectricité d'ici 2035 n'est pas souhaitée par le Gouvernement : « Au regard 1) du délai de construction des grandes STEP et du calendrier de résolution des précontentieux européens et 2) du rythme de développement de la petite hydroélectricité, l'objectif de développement de + 2,8 GW à l'horizon 2035 est déjà ambitieux. Rehausser cet objectif à 29 GW, soit 3,1 GW, ne paraît ainsi pas pertinent. »

Quels que soient les objectifs législatifs et réglementaires nationaux in fine retenus en matière l'hydroélectricité, seule une résolution du différend entre la Commission européenne et l'État peut permettre leur réalisation concrète :

- tout d'abord, la DGEC a rappelé que le régime dit « des délais glissants » limite les possibilités d'investissement, en ces termes : « La situation de blocage liée aux précontentieux en cours limite fortement le développement de capacité hydroélectrique des ouvrages en concessions. En effet, les contrats échus ne peuvent pas être modifiés et la modification des contrats en cours pour réaliser de gros investissements nécessiterait leur mise en concurrence, en application des règles de la commande publique et de la directive concessions. » ;

- dans le même esprit, France Hydroélectricité a souligné que la filière hydroélectrique a davantage besoin de moyens concrets que d'objectifs programmatiques, ainsi : « Les objectifs sont conformes aux propositions de la filière. C'est sur la mise en oeuvre de ces objectifs que porteront les discussions à venir. » ;

- pour ce qui le concerne, le groupe EDF a rappelé que le développement de ses nouveaux projets nécessite la résolution du différend actuel, en ces termes : « Nous partageons pleinement ces objectifs de développement et EDF a d'ores et déjà identifié les projets pour y répondre [...] Ces projets sont très majoritairement situés sur des concessions existantes et nécessitent donc un réglement rapide des contentieux européens pour être développés dans les temps considérés ». Il a rappelé que l'extension d'une STEP à Montézic (Aveyron) est bloquée depuis 10 ans. Il a précisé avoir identifié, en cas de résolution du différend, 2 GW de projets d'ici 2035 et 2 GW supplémentaires d'ici 2050. Le développement des STEP envisagé par le groupe dans ce cadre permettrait d'augmenter significativement le stockage de l'électricité en 10 ans : les capacités installées pourraient augmenter d'1,5 GW pour le turbinage (en mode « production ») et d'1,8 GW pour le pompage (en mode « consommation »), tandis que l'énergie totale stockable pourrait croître de 30 gigawattheures (GWh) (sur l'ensemble du cycle) ;

- enfin, l'un des concurrents du groupe EDF, le groupe Engie a estimé que l'atteinte des objectifs économiques dépend de la résolution des difficultés juridiques, ainsi : « À ce jour, l'incertitude juridique persistante liée au contentieux sur les concessions hydroélectriques bloque les investissements de développement ou de modification substantielle des installations [...] L'atteinte de ces objectifs dépendra de la levée des incertitudes juridiques et de l'ouverture effective du marché à l'ensemble des opérateurs. » Il a rappelé que ses investissements ont été limités sur 20 ans, la Shem n'ayant pu développer que 7 MW, soit 1 % de sa puissance, et la CNR que 33 MW, soit 1 % de sa puissance. Il a précisé qu'en cas de résolution du différend, la Shem pourrait étudier le développement d'une STEP dans le Haut-Ossau (Pyrénées-Atlantiques) voire le rehaussement de certains barrages.

B. DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, UN DIFFÉREND ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'ÉTAT OBÈRE LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE HYDROÉLECTRIQUE FRANÇAISE

1. Une première mise en demeure adressée en 2015 à la France par la Commission européenne, sur le fondement des articles 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

La première procédure, toujours pendante, engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, date de 2015. Il s'agit de la procédure n° 2015/2187 portée par la Direction générale de la concurrence (DG COMP). Elle concerne la méconnaissance supposée du premier paragraphe de l'article 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prohibe les aides d'État accordées aux entreprises publiques contraires aux règles des traités et de l'article 102, qui interdit le fait pour une entreprise d'exploiter de façon abusive une position dominante sur tout ou partie d'un marché intérieur. Dans ce contexte, une mise en demeure a été adressée à la France, le 23 octobre 2015, puis une lettre de faits, le 18 décembre 2019.

Interrogée par les rapporteurs, la Commission européenne a précisé que les mesures étatiques visées par cette première procédure sont :

- le maintien en vigueur, à compter du 19 février 199926(*), de l'ensemble des mesures (lois, décrets et arrêtés préfectoraux) par lesquelles les autorités françaises ont attribué au groupe EDF, sans mise en concurrence, 189 concessions hydroélectriques27(*) antérieurement à cette date ;

- le maintien en vigueur, à compter du 19 février 1999, de l'ensemble des mesures (lois, décrets et arrêtés préfectoraux) par lesquelles les autorités françaises ont attribué au groupe EDF, sans mise en concurrence, 98 concessions hydroélectriques28(*) postérieurement à cette date ;

- l'absence de procédure de mise en concurrence pour 9 concessions hydroélectriques29(*) arrivées à échéance le 26 septembre 200830(*) et continuant d'exploitées, pour 8 d'entre elles, dans le cadre du régime dit « des délais glissants », mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie, ou d'un mandat d'exploitation.

Sollicité par les rapporteurs, le groupe EDF a indiqué contester cette mise en demeure à un double titre :

- d'une part, les concessions hydroélectriques du groupe ne sont pas susceptibles de conférer un avantage concurrentiel majeur car la production hydraulique ne représente qu'une part limitée de la production totale d'électricité et aucun avantage possible tiré de cette production hydraulique ne peut être répercuté dans les offres de détail ;

- d'une part, la concurrence s'est développée sur le marché de la fourniture d'électricité, alors que la production hydraulique est restée stable, ce qui démontre selon le groupe l'absence de lien entre la non-remise en concurrence des concessions hydroélectriques et la situation de ce marché.

De manière générale, le groupe a relevé que, de 2015 à 2019, la position de la Commission européenne n'a pas évolué en dépit des mutations du marché français et qu'elle n'a pas apporté de nouvel élément de nature à démontrer l'existence d'un abus effectif dans le cadre concessif.

De son côté, la DGEC a rappelé la contestation par le Gouvernement de cette mise en demeure, en ces termes : « Les autorités françaises ont toujours contesté ces mises en demeure. »

2. Une seconde mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne en 2019, sur le fondement de la directive dite « Concession », du 26 février 2014, et des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

La seconde procédure, elle aussi pendante, engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, date de 2019. Il s'agit de la procédure n° 2018/2378 lancée par la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises (DG GROW). Elle concerne la méconnaissance supposée de l'article 49 du TFUE, qui prohibe les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, et de l'article 56, qui interdit les restrictions à la libre prestation de services. Elle porte également sur le non-respect allégué des articles 3, 30, 31 et 43 de la directive dite « Concession », du 26 février 2014 ; ces articles concernent, respectivement, les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence, les principes généraux de l'attribution des concessions, les avis de concessions et les modifications de contrats en cours. Dans ce contexte, une mise en demeure a été adressée à la France, le 7 mars 2019, de même qu'à 7 autres États membres sur des fondements proches : Autriche, Allemagne, Pologne, Portugal, Suède, Italie et Royaume-Uni.

Sollicitée par les rapporteurs, la Commission européenne a précisé que les mesures étatiques visées concernent :

- l'absence de procédure de mise en concurrence pour le renouvellement en temps utile des concessions hydroélectriques arrivées à échéance ;

- la prolongation des concessions contre travaux, introduite à l'article L. 521-16-3 du code de l'énergie, par la loi dite « Transition énergétique », du 17 août 2015 (article 116) ;

- les décisions de renouvellement et d'octroi de concessions hydroélectriques prises en faveur d'EDF depuis le 26 septembre 202831(*),32(*) ;

- le renouvellement des concessions hydroélectriques sans mise en concurrence, en les attribuant directement aux concessionnaires historiques, opéré par le décret du 26 septembre 200833(*) (article 36).

Interrogé par les rapporteurs, le groupe EDF a relevé que la Commission européenne a procédé au classement, le 23 septembre 2021, des procédures engagées à l'encontre de plusieurs pays européens, à raison de la méconnaissance avancée de leur régime d'autorisation avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « Service ». De plus, le groupe a rappelé que la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé, dans son arrêt Eco-Wind, du 28 mai 2020, que les activités de production d'électricité ne constituent pas en tant que telles un service.

Quant à la DGEC, elle a ici aussi rappelé la contestation par le Gouvernement de cette mise en demeure, ainsi : « Les autorités françaises ont toujours contesté ces mises en demeure. »

3. De 2015 à 2023, des échanges n'ayant pas permis de clore les procédures engagées par la Commission européenne à l'encontre de la France

De 2015 à 2023, des échanges ont été conduits, sans succès, entre la Commission européenne et la France afin d'éteindre les deux procédures en cours en matière de concessions hydroélectriques.

Selon la DGEC, à la suite des mises en demeure de 2015 et de 2019, le Gouvernement a échangé avec la Commission européenne d'abord sur l'option de la constitution d'une quasi-régie puis sur celle d'un passage vers le régime d'autorisation. Cependant, aucun échange n'a eu lieu en 2024, à raison de l'instabilité politique. Ces échanges ont toutefois repris en 2025 au sujet de ce passage vers le régime d'autorisation, ainsi que des contreparties qu'il suppose pour être en conformité avec le droit de l'Union européenne.

Aussi la DGEC a-t-elle indiqué aux rapporteurs : « Les autorités françaises ont échangé fin 2023 avec les services de la Commission européenne à propos de la nouvelle option d'un passage sous un régime d'autorisation [...]. Ces échanges n'ont pas été conclusifs. Compte tenu du contexte politique et des travaux complémentaires menés par les autorités françaises, notamment auprès du Conseil d'État, les autorités françaises n'ont pas repris contact avec la Commission européenne en 2024. Les échanges avec la Commission européenne ont repris début 2025. Plus particulièrement, il a été proposé à la Commission une transformation du régime concessif en régime d'autorisation, tout en conservant les exploitants en place, ainsi que l'adoption de contreparties via la mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydrauliques. »

À l'évidence, le maintien des concessions hydroélectriques échues sous le régime dit « des délais glissants » ne constitue pas une solution pérenne.

Du point de vue national, c'est un régime qui ne permet pas de modifier les cahiers des charges des concessions échues, afin d'y réaliser de nouveaux investissements. C'est pourquoi la DGEC a rappelé : « Cet article dispose bien que la prorogation s'effectue aux conditions antérieures de telle sorte que les exploitants ne peuvent pas réaliser de nouveaux investissements (comme la création de station de transfert d'énergie par pompage) qui ne seraient pas prévus par leur cahier des charges ».

Du point de vue européen, c'est un régime qui ne permet pas de solder les procédures précitées, à commencer par celle engagée par la DG COMP en 2015. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a indiqué : « Pour ce qui concerne la procédure de la DGCOMP [...] en prorogeant les concessions arrivées à échéance au profit du seul concessionnel sortant, soit EDF dans la grande majorité des cas, ce régime contribue au maintien de la position dominante d'EDF sur l'hydroélectricité et donc à l'infraction aux articles 106 et 102 du TFUE ».

Pour autant, le risque d'astreinte pesant sur l'État en l'absence de résolution des procédures paraît à ce stade limité.

Tout d'abord, les autorités françaises ont toujours répondu aux sollicitations de la Commission européenne. Aussi la DGEC a-t-elle indiqué : « À date, les échanges entre la Commission se poursuivent [...]. Les autorités françaises se sont attachées à répondre aux différentes sollicitations et questions de la Commission à la suite des deux mises en demeure et n'ont pas dépassé le stade de la phase précontentieuse. Les pistes de solutions actuellement étudiées par les autorités françaises [...] et présentées à la Commission visent à éteindre le précontentieux en cours en vue d'un classement des mises en demeure par la Commission au regard de la mise en conformité de la France avec le droit européen. »

Plus encore, les autorités européennes n'ont pour l'heure pas saisi la CJUE. Ainsi la Commission européenne a-t-elle précisé : « S'agissant des astreintes, selon les dispositions de l'article 260 du TFUE, celles-ci ne peuvent être infligées que par la Cour de justice soit dans le cas où la Cour reconnaît qu'un État membre ne s'est pas conformé à un arrêt de manquement, soit dans le cas où la Cour constate qu'un État membre a manqué à son obligation de communiquer à la Commission des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative. »

Enfin, la Commission européenne et la France ont su, par le passé, aboutir sur d'autres dossiers en matière d'hydroélectricité :

- en 2011, la Commission européenne s'est désistée dans une affaire pendante devant la CJUE34(*), dans le cadre de l'infraction n° 2003/2237, à l'encontre du droit de préférence qui avait été codifié par un décret du 22 mars 199935(*) puis supprimé par un décret du 26 septembre 200836(*) ;

- en 2022, la Commission européenne a estimé que la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2041, de la concession du Rhône attribuée à la CNR, dans le cadre de la loi du 28 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône, dite « Aménagement du Rhône », ne soulevait pas de préoccupation quant à l'existence d'aides d'État.

Ainsi que l'a rappelé la CNR, la résolution en cours des concessions du groupe EDF n'appelle pas à faire évoluer sa concession du Rhône : « Quelles que soient les modalités de la réforme du secteur hydroélectrique actuellement envisagée par le législatif, CNR a pour priorité la complète réalisation de ces missions, laquelle suppose le maintien de la concession jusqu'à sa nouvelle échéance, fixée au 31 décembre 2041. [...] CNR a informé la Commission européenne de la mise en oeuvre de la loi du 28 février 2022 précitée et a des échanges réguliers avec elles dans le cadre de la mise en oeuvre de certains projets. Lors de ces échanges, la Commission européenne a pu exprimer une position favorable à des régimes adaptés en fonction des différentes situations en France. »

4. En 2021 et 2023, des échanges entre la Commission européenne et les autres pays européens ayant permis de clore les procédures initiées à leur encontre