- L'ESSENTIEL

- AVANT PROPOS

- I. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

- A. CONSTATS : DES ÉCARTS DE

RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES ENTRE FILLES ET GARÇONS

DÈS LE DÉBUT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE, CONSÉQUENCES DE

BIAIS DE GENRE TRANSVERSAUX

- 1. Premiers écarts de

résultats : une dérive continue à partir du CP

- 2. Variable d'origine : des

stéréotypes précoces qui faussent l'équation

- a) À la maison, des différences

d'interactions avec les petites filles et petits garçons dès le

plus jeune âge

- b) À l'école, des attentes et

interactions différentes vis-à-vis des filles et des

garçons

- c) Des activités et objets culturels qui

demeurent très genrés

- d) Des stéréotypes connus très

tôt des enfants, qui les intériorisent ensuite

- a) À la maison, des différences

d'interactions avec les petites filles et petits garçons dès le

plus jeune âge

- 1. Premiers écarts de

résultats : une dérive continue à partir du CP

- B. RECOMMANDATIONS : CONVAINCRE LES FILLES ET

LEURS ENSEIGNANTS QUE LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES SONT AUSSI

FAITES POUR ELLES

- A. CONSTATS : DES ÉCARTS DE

RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES ENTRE FILLES ET GARÇONS

DÈS LE DÉBUT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE, CONSÉQUENCES DE

BIAIS DE GENRE TRANSVERSAUX

- II. DANS LE SECONDAIRE, FAVORISER UNE ORIENTATION

ÉGALITAIRE DES FILLES ET DES GARÇONS

- A. CONSTATS : AU FIL DES ANNÉES, DES

INÉGALITÉS DE GENRE, SOCIALES ET TERRITORIALES QUI SE CUMULENT ET

PÈSENT DANS LES CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET

D'ORIENTATION

- B. RECOMMANDATIONS : RÉÉCRIRE

L'ÉQUATION POUR ENCOURAGER L'ENVIE DE MATHÉMATIQUES ET DE

SCIENCES

- 1. Plutôt que de changer les filles,

changeons l'enseignement et la perception des sciences

- 2. Valoriser des rôles modèles

féminins accessibles et les faire venir dans les établissements

scolaires

- 3. Se donner les moyens de promouvoir

l'égalité filles-garçons dans les établissements

scolaires et les choix d'orientation

- a) Former l'ensemble des personnels de

l'Éducation nationale aux enjeux d'égalité et les

impliquer dans cette démarche

- b) Transmettre une culture de

l'égalité aux jeunes, en agissant aussi sur les

garçons

- c) Assurer les filles de leur

légitimité et de leurs compétences

- d) Sensibiliser tous ceux qui accompagnent les

élèves dans leurs choix d'orientation, y compris les

parents

- a) Former l'ensemble des personnels de

l'Éducation nationale aux enjeux d'égalité et les

impliquer dans cette démarche

- 1. Plutôt que de changer les filles,

changeons l'enseignement et la perception des sciences

- A. CONSTATS : AU FIL DES ANNÉES, DES

INÉGALITÉS DE GENRE, SOCIALES ET TERRITORIALES QUI SE CUMULENT ET

PÈSENT DANS LES CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET

D'ORIENTATION

- III. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MIEUX

ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES PROTÉGER DU SEXISME ET DES

VIOLENCES

- A. CONSTATS : DES JEUNES FEMMES MINORITAIRES

ET SOUVENT VICTIMES DE SEXISME VOIRE DE VIOLENCES

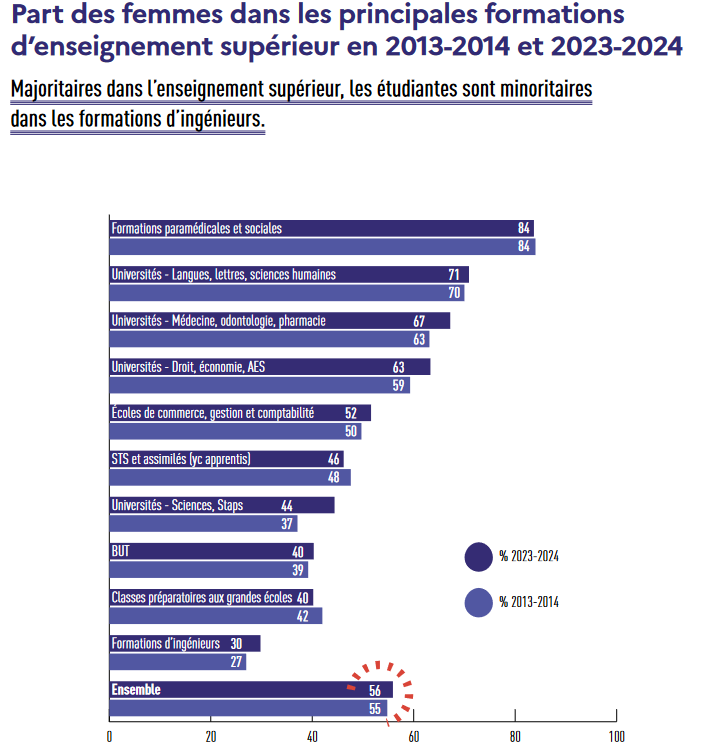

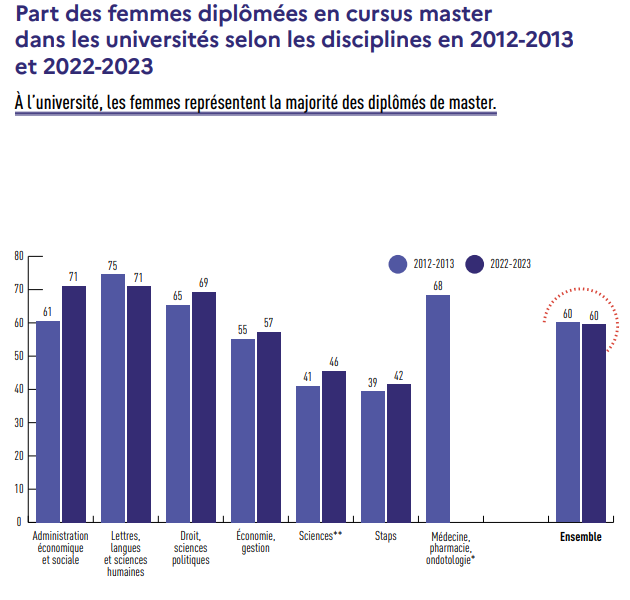

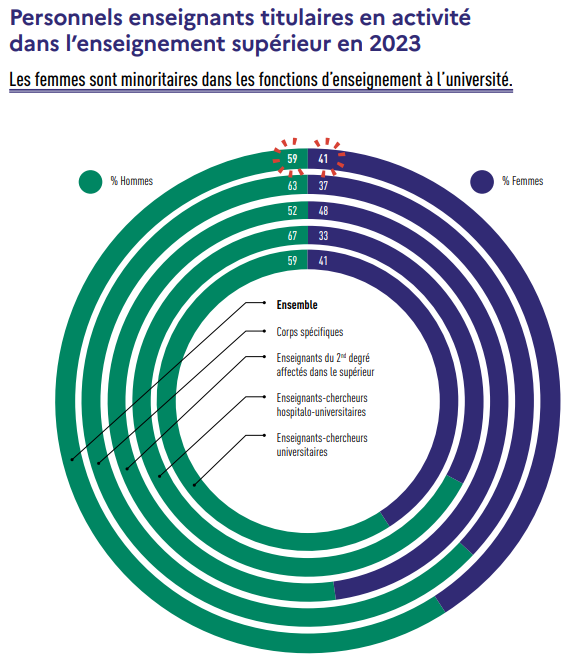

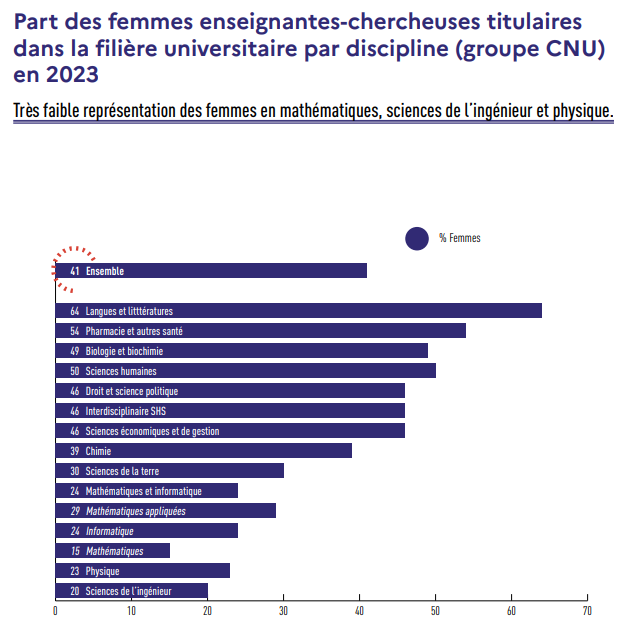

- 1. Une sous-représentation féminine

dans les filières scientifiques du supérieur, parmi les

élèves comme parmi les enseignants

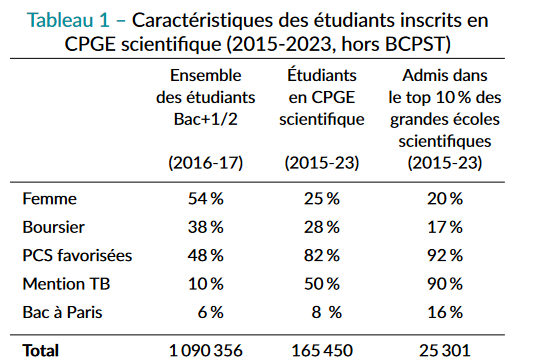

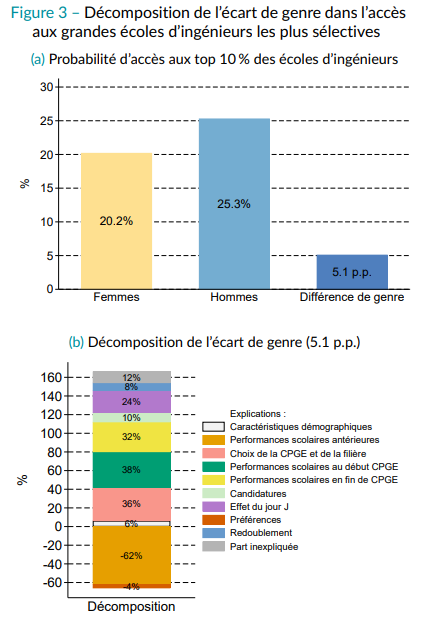

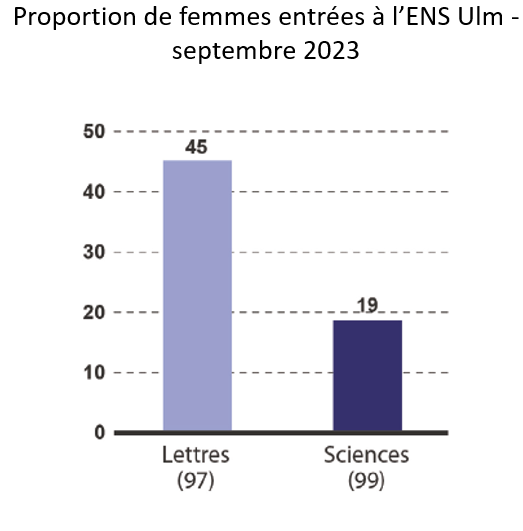

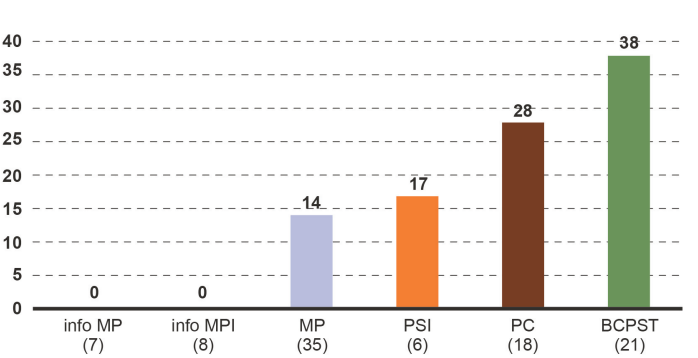

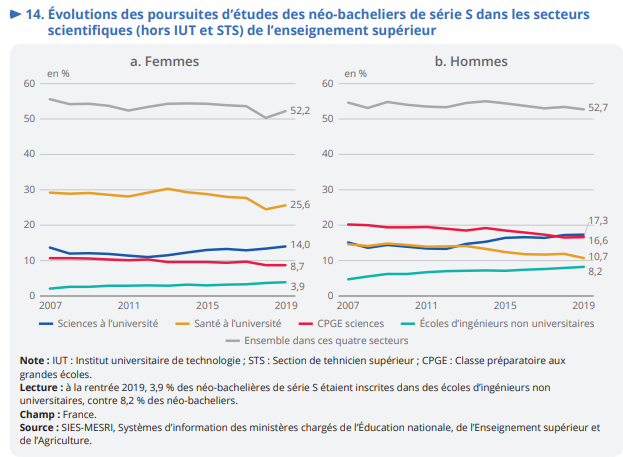

- a) Un déficit de filles en classes

préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui se creuse encore

à l'entrée des écoles d'ingénieurs les plus

prestigieuses et des écoles normales supérieures (ENS)

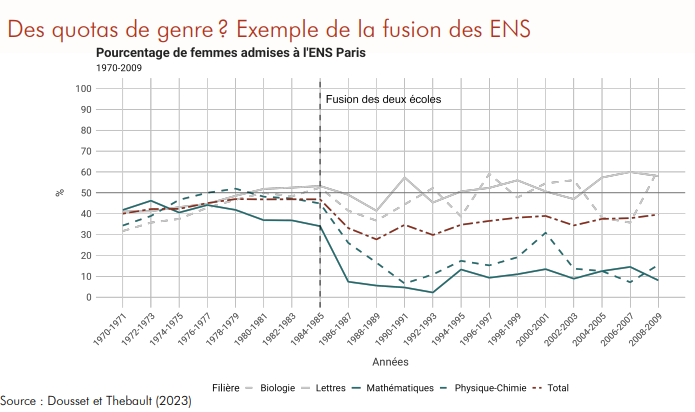

- (1) Une « perte en ligne »

des filles dans les classes préparatoires les plus

compétitives

- (2) En conséquence, une

sous-représentation de plus en plus marquée des filles dans les

grandes écoles les plus sélectives et prestigieuses

- (3) Des filles souvent

« dissuadées » par leur entourage direct de

s'orienter vers les filières STIM les plus sélectives

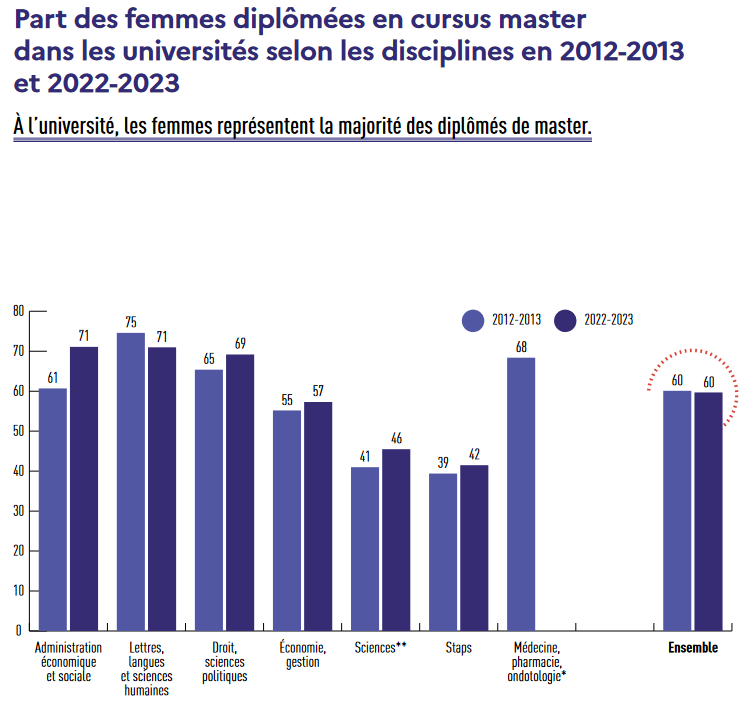

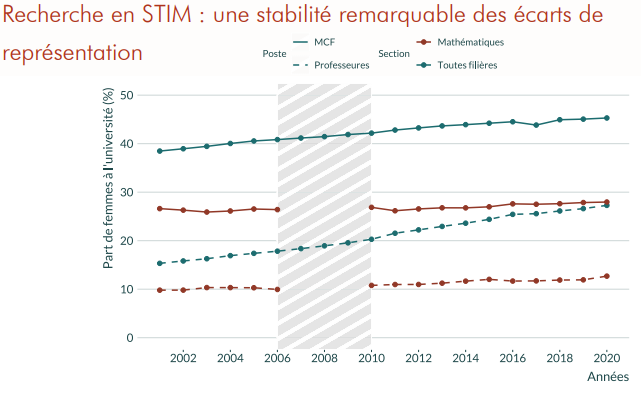

- b) Un déficit de filles au sein des

filières universitaires dites STIM

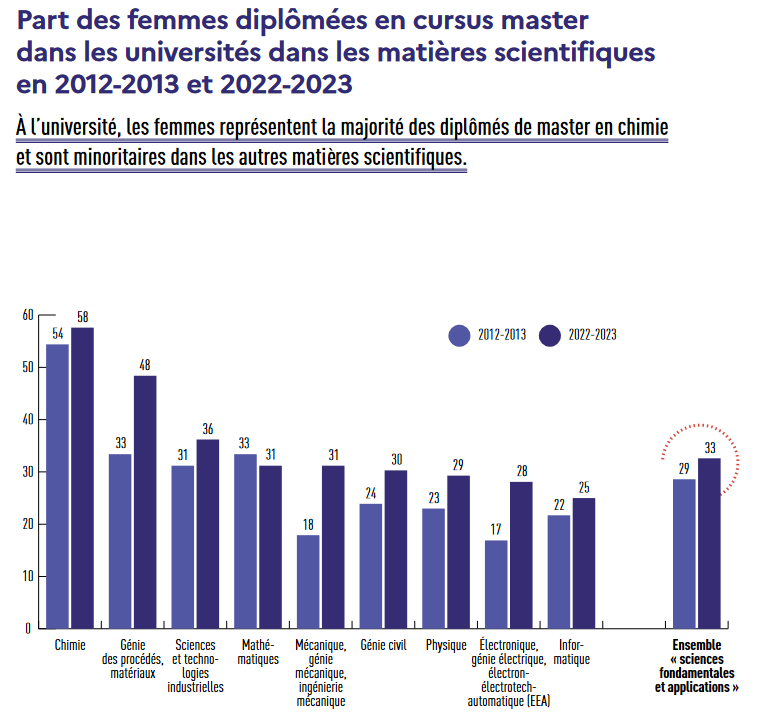

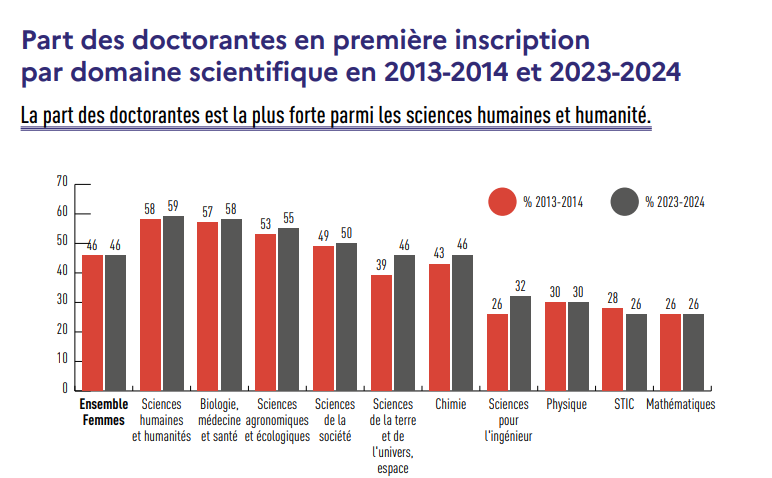

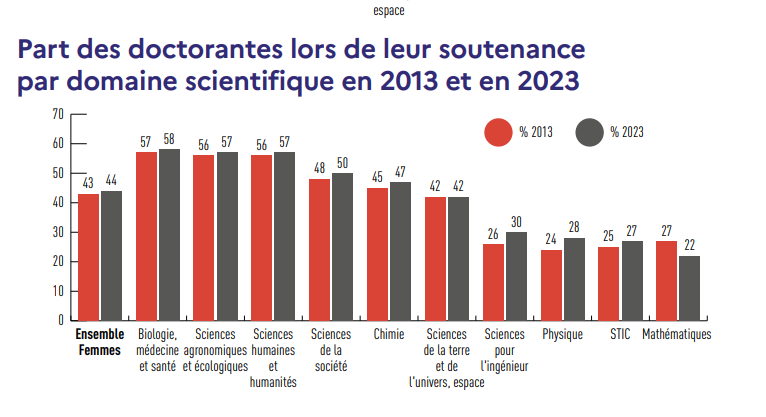

- (1) Les filles étudient les sciences mais

restent minoritaires en sciences fondamentales

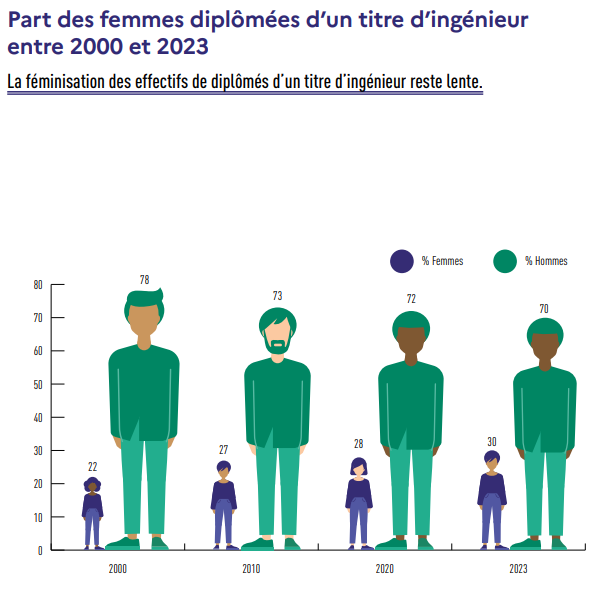

- (2) Un taux de féminisation des

filières scientifiques qui progresse très peu sur le temps

long

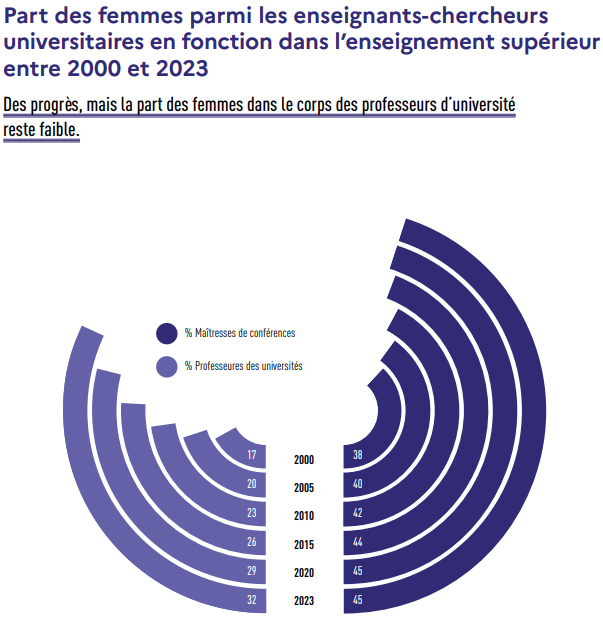

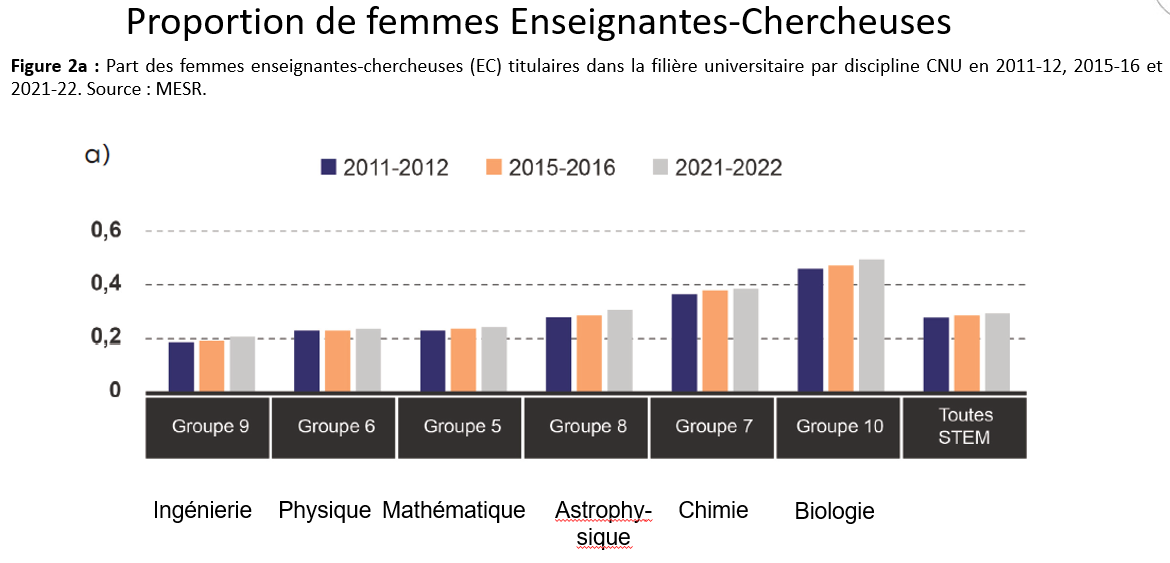

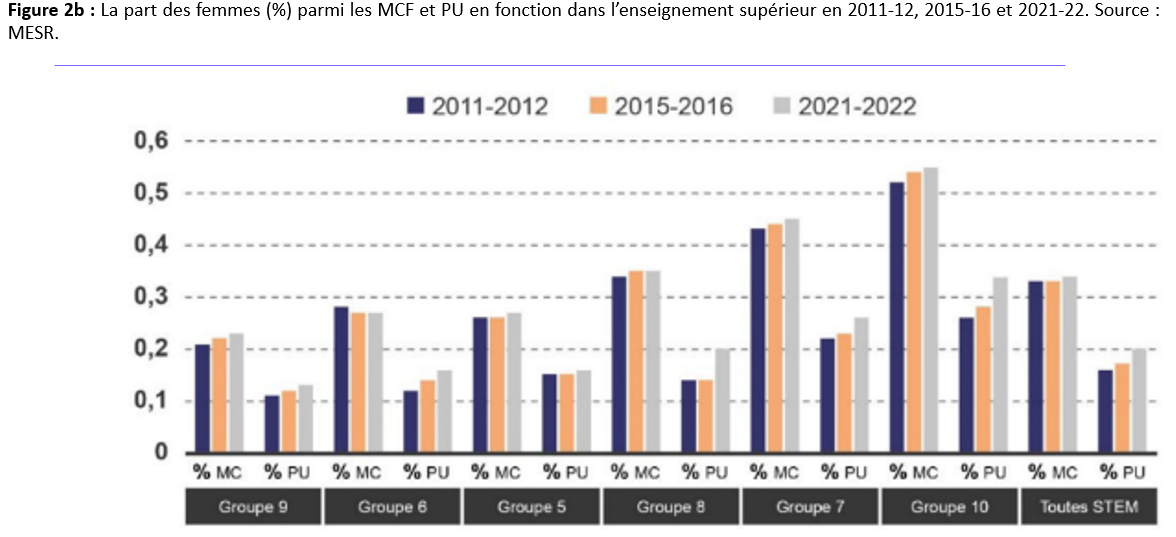

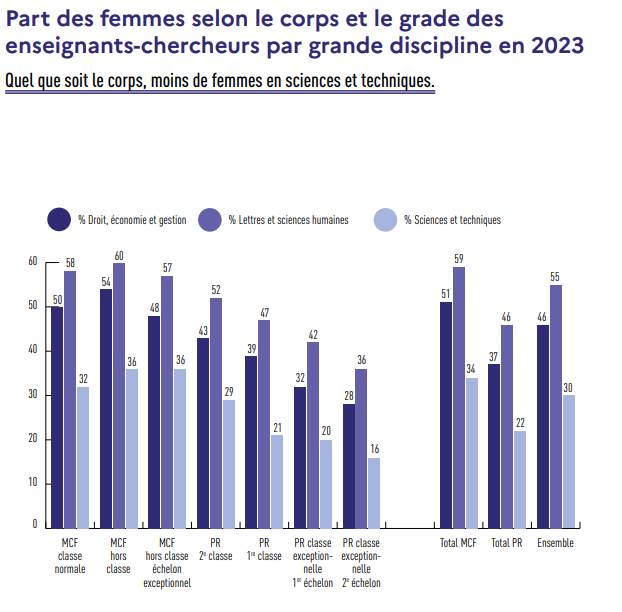

- c) Une sous-représentation féminine

parmi les enseignants-chercheurs dans les universités scientifiques et

parmi les enseignants de CPGE scientifiques

- a) Un déficit de filles en classes

préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui se creuse encore

à l'entrée des écoles d'ingénieurs les plus

prestigieuses et des écoles normales supérieures (ENS)

- 2. Sexisme ordinaire et violences

omniprésents dans les études scientifiques en dépit d'une

prise de conscience ces dernières années

- a) Une désaffection des filles liée

à la persistance d'un climat sexiste et de violences subies au cours des

études supérieures scientifiques

- (1) Des chiffres encore insuffisamment

précis pour mesurer la prévalence des VSS dans l'enseignement

supérieur scientifique

- (2) Des témoignages recueillis par la

délégation au cours de ses travaux

- (3) Quelles conséquences des VSS subies

dans l'enfance sur les choix de trajectoires à l'âge

adulte ?

- b) Une montée en puissance des dispositifs

de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les

études supérieures, qui témoigne d'une prise de conscience

récente de ce phénomène

- (1) Un cadre législatif et

réglementaire défini à partir de 2019

- (2) Une application à

géométrie variable au sein des universités,

dépendante des initiatives de leurs responsables

académiques

- (3) Des dispositifs spécifiques aux grandes

écoles scientifiques

- a) Une désaffection des filles liée

à la persistance d'un climat sexiste et de violences subies au cours des

études supérieures scientifiques

- 1. Une sous-représentation féminine

dans les filières scientifiques du supérieur, parmi les

élèves comme parmi les enseignants

- B. RECOMMANDATIONS : CONSTRUIRE UN

ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET PROTECTEUR POUR LES ÉTUDIANTES, EN

EXPÉRIMENTANT DE NOUVELLES SOLUTIONS

- 1. Instaurer des quotas et des mesures en faveur

des filles

- a) Mettre en place des quotas de filles dans

l'enseignement supérieur scientifique en veillant à expliciter

l'intérêt de cette mesure

- (1) Des quotas de filles dans les études

scientifiques : où, quand et comment ?

- (a) Des quotas en CPGE scientifiques

- (b) Des quotas aux concours d'entrée dans

les grandes écoles et au sein des filières universitaires les

plus sélectives et les moins féminisées

- (c) Une nécessaire communication autour de

la mise en place de quotas de genre

- (2) D'autres formes possibles de dispositifs

incitatifs

- b) Mettre en place des dispositifs d'accueil

favorables aux filles qui décident de s'engager dans ces cursus

académiques

- c) Repenser l'organisation des processus de

sélection et favoriser la pluridisciplinarité des parcours

- (1) Repenser l'organisation des processus de

sélection au sein des filières scientifiques

- (2) Favoriser la pluridisciplinarité et

l'hybridation des parcours de l'enseignement supérieur

- a) Mettre en place des quotas de filles dans

l'enseignement supérieur scientifique en veillant à expliciter

l'intérêt de cette mesure

- 2. Renforcer la lutte contre le sexisme et les VSS

dans l'enseignement supérieur

- 1. Instaurer des quotas et des mesures en faveur

des filles

- A. CONSTATS : DES JEUNES FEMMES MINORITAIRES

ET SOUVENT VICTIMES DE SEXISME VOIRE DE VIOLENCES

- IV. DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS

SCIENTIFIQUES, RECRUTER PLUS DE FEMMES ET NE PAS LES FAIRE FUIR

- A. CONSTATS : UNE SOUS-REPRÉSENTATION

ET UN MANQUE DE VISIBILITÉ DES FEMMES DANS LA MAJORITÉ DES

MÉTIERS SCIENTIFIQUES

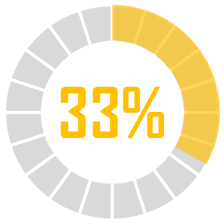

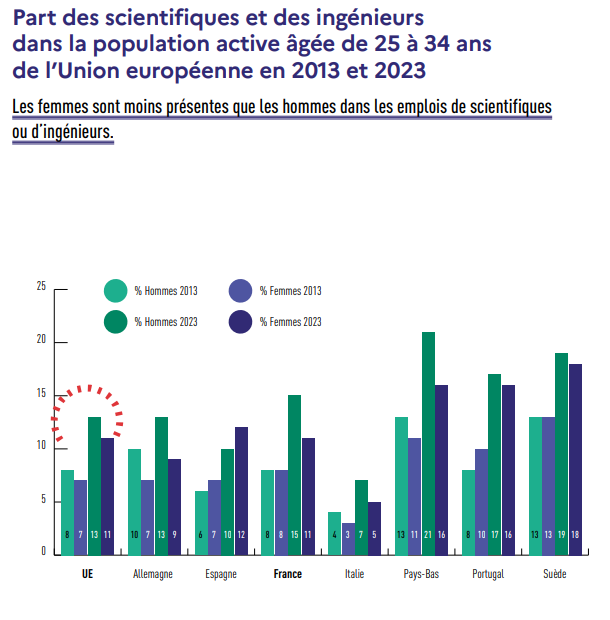

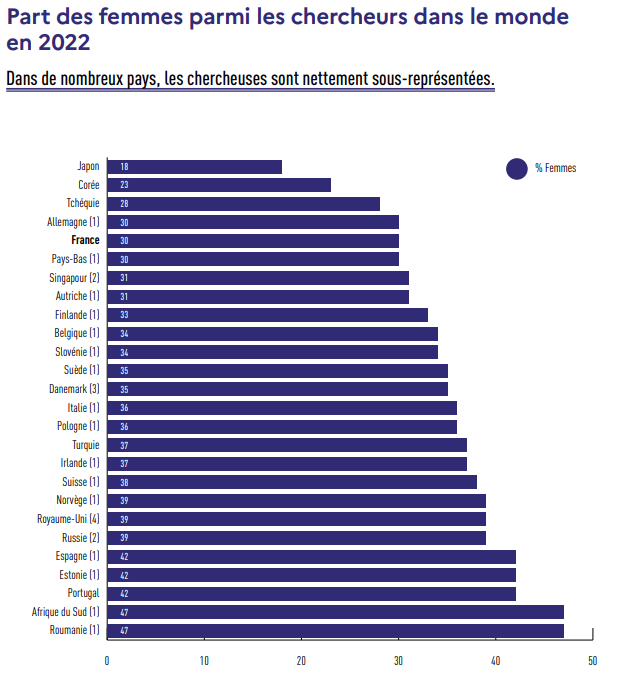

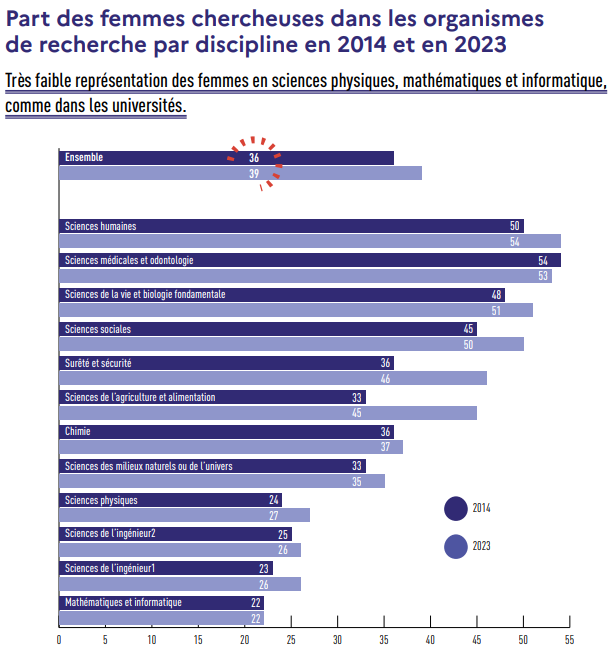

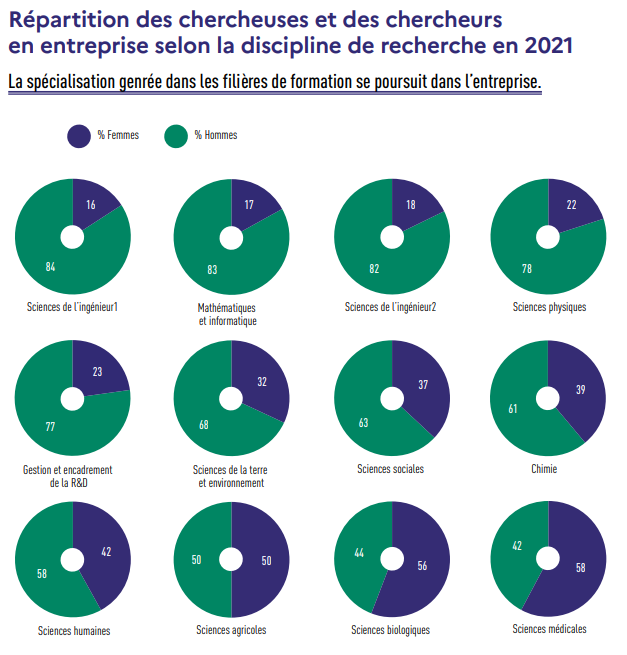

- 1. Seulement un tiers de femmes dans les

métiers des sciences et de l'ingénierie

- 2. Des carrières féminines ralenties

voire anéanties par des discriminations, des inégalités et

des VSS

- a) Une discrimination de genre à l'oeuvre

dès les processus de recrutement

- (1) Des biais de genre à l'oeuvre au moment

de recruter des candidats pour des postes en sciences dans les

universités

- (2) Des difficultés en lien avec un

recrutement de plus en plus tardif, notamment dans les sciences

« dures »

- b) Un modèle traditionnel de

carrière scientifique qui peut être dissuasif pour les femmes et

entraîner des inégalités salariales persistantes

- (1) Un modèle traditionnel de

carrière scientifique parfois dissuasif

- (2) Le conflit entre « travail

productif et travail reproductif » ou l'enjeu de la

maternité

- (3) Des règles de

représentativité et une répartition genrée des

responsabilités académiques aboutissant à une surcharge de

travail pour les femmes

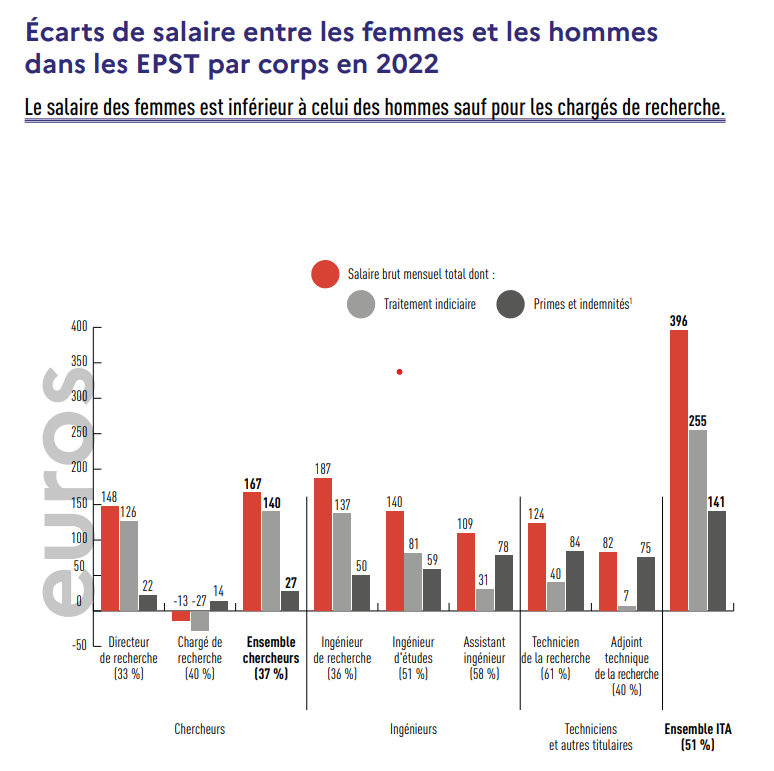

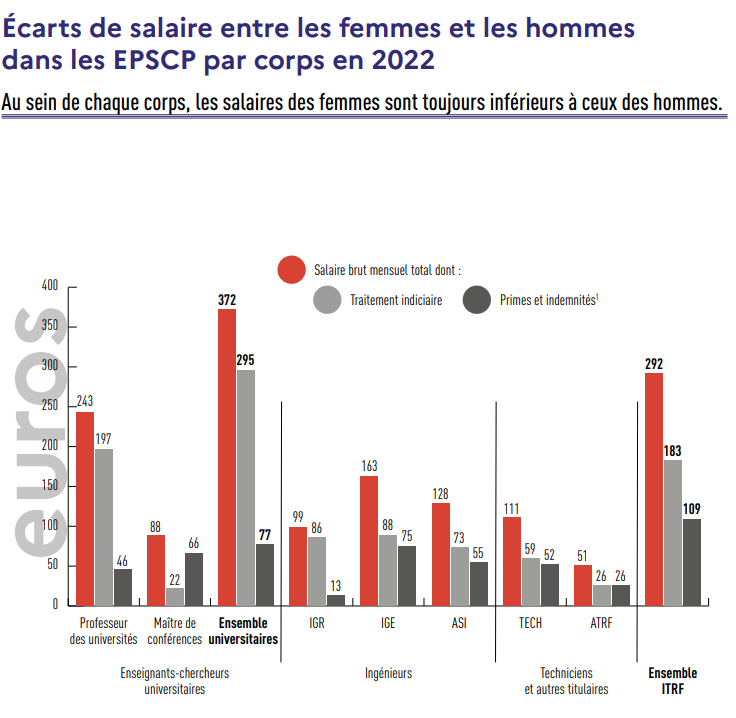

- (4) Des inégalités salariales

persistantes

- c) La persistance de violences sexistes et

sexuelles dans la recherche et les carrières scientifiques

- a) Une discrimination de genre à l'oeuvre

dès les processus de recrutement

- 3. De nombreuses femmes scientifiques au parcours

inspirant oubliées, méconnues ou invisibilisées

- 4. Le manque de femmes scientifiques : un

enjeu d'égalité et de justice mais aussi d'innovation et de

performance

- 1. Seulement un tiers de femmes dans les

métiers des sciences et de l'ingénierie

- B. RECOMMANDATIONS : FACILITER LE RECRUTEMENT

ET LA POURSUITE DE CARRIÈRE DES FEMMES

- 1. Ajuster les procédures de recrutement et

de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs

- 2. Valoriser des politiques de recrutement et de

promotion positives et proactives en faveur des femmes au sein des

entreprises

- 3. Faciliter le déroulé de

carrière des femmes scientifiques

- 4. Renforcer la lutte contre le sexisme ordinaire

et les VSS

- 1. Ajuster les procédures de recrutement et

de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs

- A. CONSTATS : UNE SOUS-REPRÉSENTATION

ET UN MANQUE DE VISIBILITÉ DES FEMMES DANS LA MAJORITÉ DES

MÉTIERS SCIENTIFIQUES

- I. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- EXAMEN EN DÉLÉGATION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI DES

RECOMMANDATIONS

- CONSULTATION DU DOSSIER EN LIGNE

(RAPPORT ET COMPTES RENDUS DES AUDITIONS)

N° 9

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux droits des

femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et

les femmes (1) sur la place des

femmes

dans les

sciences,

Par Mmes Marie-Do AESCHLIMANN, Jocelyne ANTOINE, Laure DARCOS et Marie-Pierre MONIER,

Sénatrices

Tome I - Rapport

(1) Cette délégation est composée de : Mme Dominique Vérien, présidente ; Mmes Annick Billon, Evelyne Corbière Naminzo, Laure Darcos, Béatrice Gosselin, M. Marc Laménie, Mmes Marie Mercier, Marie-Pierre Monier, Guylène Pantel, Marie-Laure Phinera-Horth, Laurence Rossignol, Elsa Schalck, Anne Souyris, vice-présidents ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Agnès Evren, Jocelyne Antoine, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Hussein Bourgi, Mmes Colombe Brossel, Samantha Cazebonne, M. Gilbert Favreau, Mme Véronique Guillotin, M. Loïc Hervé, Mmes Micheline Jacques, Lauriane Josende, Else Joseph, Annie Le Houerou, Marie-Claude Lermytte, Brigitte Micouleau, Raymonde Poncet Monge, Olivia Richard, Marie-Pierre Richer, M. Laurent Somon, Mmes Sylvie Valente Le Hir, Marie-Claude Varaillas, M. Adel Ziane.

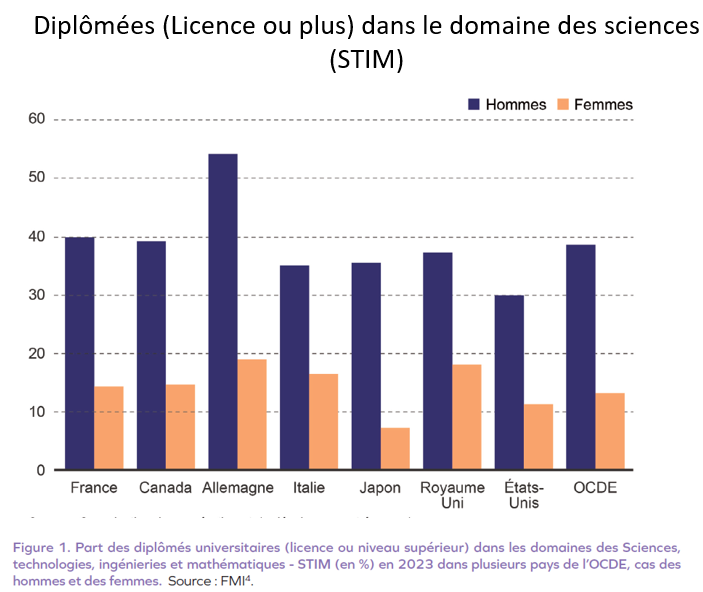

L'ESSENTIEL

Moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et à peine un quart des ingénieurs en France sont des femmes. Cette sous-représentation massive n'est pas une fatalité : elle résulte de biais, de stéréotypes, d'inégalités et de violences qui jalonnent le parcours scolaire et professionnel des filles et des femmes. À l'issue de huit mois de travaux, après avoir entendu près de 120 personnes, les rapporteures formulent 20 recommandations de nature à donner aux femmes et aux filles toute leur place dans les parcours et carrières scientifiques. Un enjeu d'égalité, de justice mais aussi d'innovation scientifique et de compétitivité économique.

1. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

A. Des écarts de résultats en mathématiques entre filles et garçons dès le début de l'école primaire

Alors que filles et garçons ont des résultats quasi-identiques en mathématiques en entrant en CP, les garçons ont une avance marquée dès quatre mois de CP. Ce phénomène est systémique, présent quel que soit le contexte social, familial et territorial et l'environnement scolaire. Ces écarts, qui se creusent tout au long de l'école primaire, en particulier parmi les élèves les plus performants, sont, en France, les plus élevés des pays européens et de l'OCDE.

Ils sont la conséquence de stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants sont confrontés dès le plus jeune âge et qu'eux et leur entourage proche intériorisent :

|

à la maison, les adultes encouragent davantage la stimulation motrice, l'autonomie, les jeux de construction et les jeux compétitifs chez les garçons, favorisant visualisation dans l'espace, estime de soi, esprit de compétition et rapidité, tandis que les compétences langagières et sociales sont davantage encouragées chez les filles ; |

|

|

à l'école, les garçons prennent davantage la parole, sont interrogés sur des questions de réflexion et encouragés à être en compétition, tandis que les filles sont invitées à être sages et interrogées sur des questions de mémorisation. En outre, les enseignantes - pour les trois quarts des femmes avec un profil littéraire - sont susceptibles de transmettre à leurs élèves filles leur faible appétence pour les mathématiques ; |

|

|

les activités et objets culturels demeurent très genrés : moins de 15 % de femmes scientifiques au cinéma, dans les séries et dans les dessins animés, moins de 30 % de prises de parole de femmes dans l'émission C'est pas sorcier et trois fois plus d'hommes que de femmes sur les couvertures de Science&Vie Junior ; |

|

|

dès l'âge de six ans, les enfants associent le génie, le talent intellectuel inné, la « bosse des mathématiques » à la figure masculine ; |

|

|

|

les performances des élèves sont affectées par la « menace du stéréotype », c'est-à-dire la crainte de confirmer et alimenter un stéréotype les concernant. Pour un exercice donné, les filles réussiront mieux s'il leur est présenté comme relevant du dessin plutôt que de la géométrie, et vice-versa pour les garçons. |

B. Recommandations : convaincre les filles et leurs enseignants que les mathématiques et les sciences sont aussi faites pour elles

· Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes ;

· Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et les former à la pédagogie égalitaire, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine et en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes ;

· Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires ;

· Renforcer les actions de l'Arcom afin d'augmenter la représentation des femmes scientifiques dans les médias audiovisuels ;

· Soutenir la médiation et les activités scientifiques, dans et hors des établissements scolaires, sur l'ensemble du territoire.

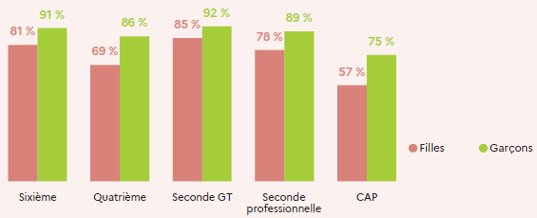

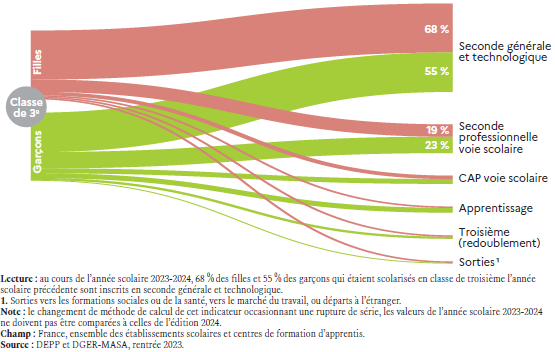

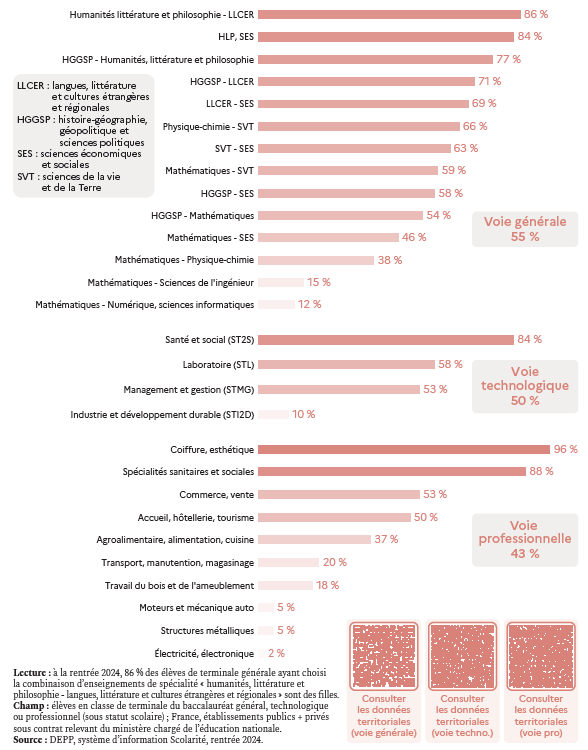

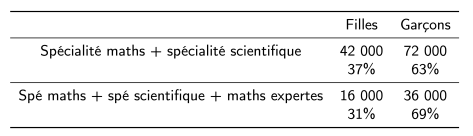

2. DANS LE SECONDAIRE, FAVORISER UNE ORIENTATION ÉGALITAIRE

A. Des inégalités de genre, sociales et territoriales qui se cumulent et pèsent dans les choix de spécialités et d'orientation

|

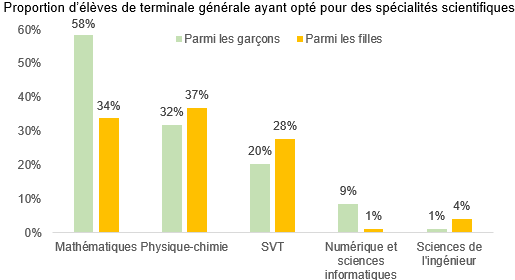

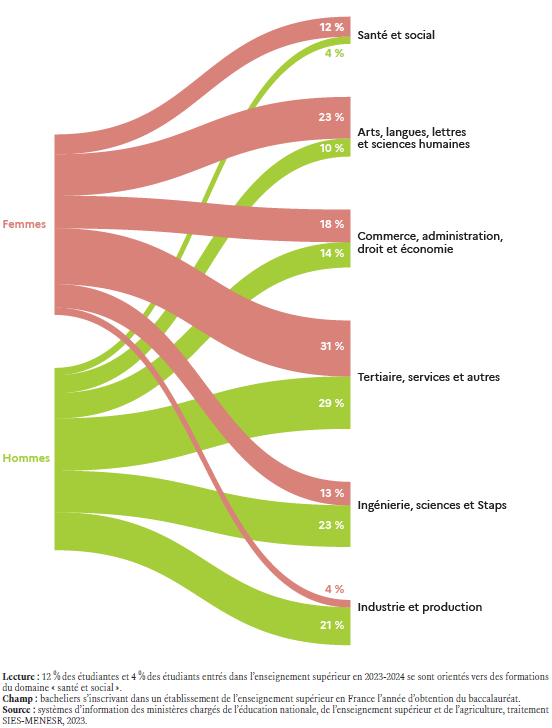

Si les écarts de niveaux se comblent en partie au collège, les filles déclarent néanmoins moins d'appétence et de confiance en elles dans la discipline mathématique. Elles font très nettement moins que les garçons le choix de la spécialité mathématiques en lycée général, en particulier depuis la réforme du lycée de 2019. À l'issue du bac, les choix d'orientation demeurent genrés : seules 17 % des bachelières poursuivant des études supérieures optent pour des filières STIM contre 44 % des garçons. |

B. Recommandations : réécrire l'équation pour encourager l'envie de mathématiques et de sciences

· Faire connaître les études et métiers scientifiques aux collégiennes et lycéennes et mettre en valeur leur utilité sociale (campagnes de communication, clubs, stages, programmes d'immersion, etc.) ;

· Faire intervenir dans les établissements scolaires des jeunes femmes scientifiques constituant des rôles modèles à la fois inspirants et accessibles ;

· Former l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale à la prévention et la lutte contre les stéréotypes et biais de genre ;

· Transmettre une culture d'égalité aux jeunes, en abandonnant l'idée de changer ou encourager les filles et en agissant davantage sur les représentations et attitudes des garçons ;

· Mettre en place un véritable service public de l'orientation, sensibilisé aux enjeux d'égalité femmes-hommes et associant les familles.

3. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MIEUX ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES PROTÉGER DU SEXISME ET DES VIOLENCES

A. Des jeunes femmes minoritaires et souvent victimes de sexisme voire de violences

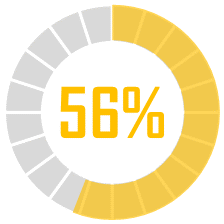

Les femmes représentent

|

des étudiants de l'enseignement supérieur |

des étudiants |

des élèves |

des étudiants |

Les raisons pour lesquelles les jeunes femmes, pourtant intéressées par les sciences, se détournent des études supérieures scientifiques, notamment dans le domaine des STIM, sont multiples :

· préférence pour d'autres types d'études, pluridisciplinaires et hybrides ;

· sentiment de ne pas être à leur place dans les cursus scientifiques et stratégie d'évitement massif des filières à forte composante mathématique ;

· appréhension vis-à-vis de la très faible mixité de l'environnement et la potentielle toxicité d'un milieu majoritairement masculin et compétitif ;

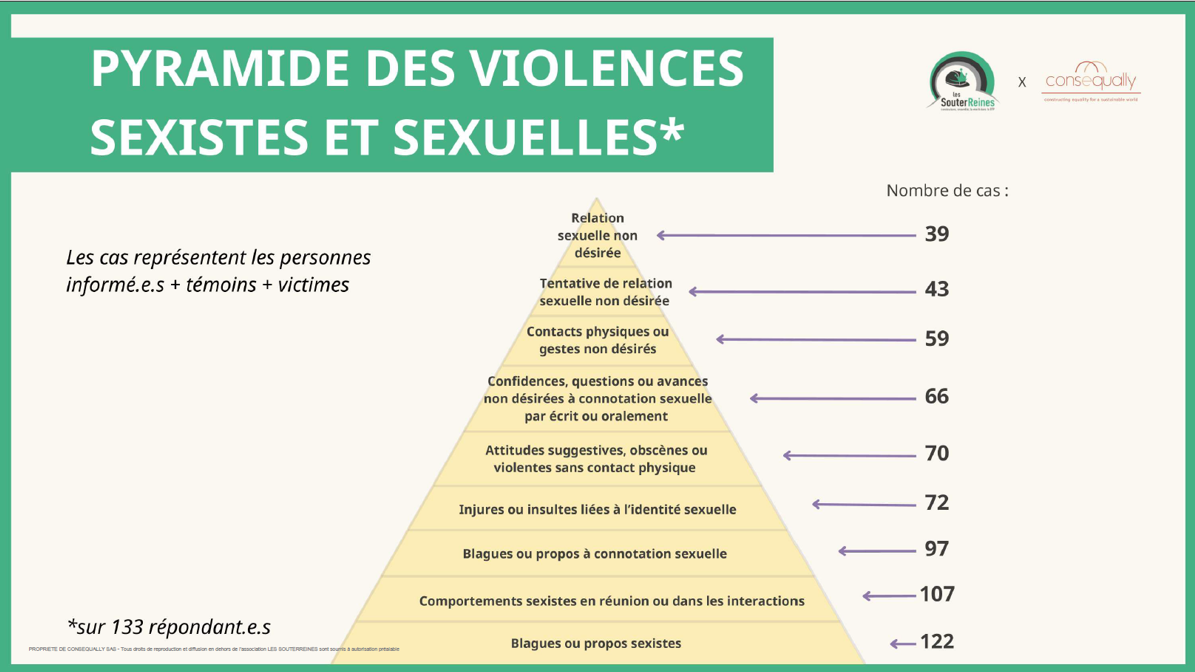

· climat persistant de sexisme ordinaire et de violences sexistes et sexuelles (VSS).

B. Recommandations : construire un environnement favorable et protecteur pour les étudiantes, en expérimentant de nouvelles solutions

· Expérimenter des quotas de filles dans l'enseignement supérieur scientifique à différents degrés et niveaux de la scolarité, en communicant sur leur existence et légitimité ;

· Développer des dispositifs incitatifs et accueillants pour les filles : bourses dédiées, places en internat, espaces temporaires de non-mixité, regroupement dans les classes sélectives, facilitation des passerelles entre parcours académiques ;

· Rendre obligatoire, dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, la mise en oeuvre d'un plan de lutte contre les VSS et la formation du personnel sur ces questions.

4. DANS LES SECTEURS PROFESSIONNELS SCIENTIFIQUES, RECRUTER PLUS DE FEMMES ET NE PAS LES FAIRE FUIR

A. Une sous-représentation et un manque de visibilité des femmes dans la majorité des métiers scientifiques

Les femmes représentent aujourd'hui moins d'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs en France. Ce chiffre stagne ces dernières années.

Les carrières féminines sont ralenties voire anéanties par des discriminations, des inégalités et des VSS, alimentant le phénomène dit du « tuyau percé ». Les femmes sont confrontées à :

· des biais de genre dès leur recrutement et tout au long de leur carrière notamment au moment de potentielles promotions ;

· des exigences fondées sur le modèle traditionnel du « bon chercheur », implicitement masculin, entièrement consacré à son activité professionnelle ;

· des inégalités salariales persistantes, qui s'expliquent principalement par leur sous-représentation au sein des postes de professeurs d'université et des postes à responsabilités ;

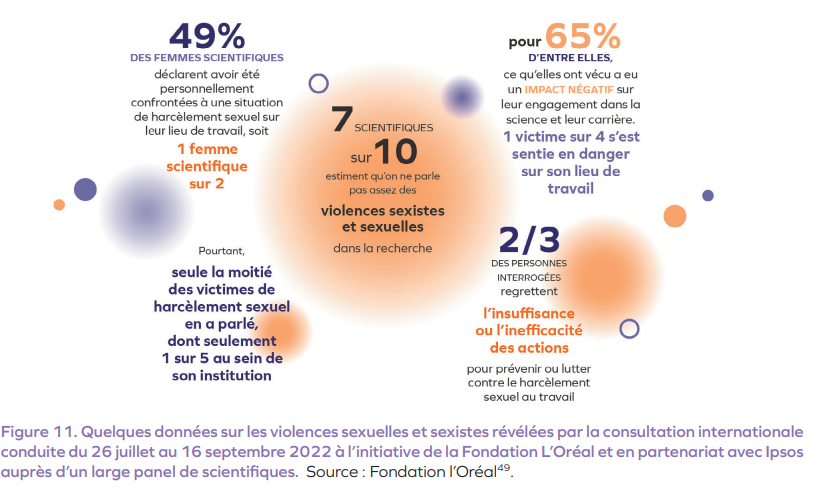

· des VSS : une femme scientifique sur deux déclare avoir été personnellement confrontée à une situation de harcèlement sexuel au travail, mais seulement une sur cinq en a parlé au sein de son institution.

Or, il est aujourd'hui indispensable de former au moins 20 000 ingénieures et ingénieurs et 60 000 techniciennes et techniciens de plus chaque année pour permettre à la France de rester compétitive dans les domaines scientifiques.

B. Recommandations : faciliter le recrutement et la poursuite de carrière des femmes

· Ajuster les procédures de recrutement et de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs : quotas, formation des jurys aux biais de genre, révision des critères d'évaluation, mentorat ;

· Dynamiser le recrutement et la promotion de femmes au sein des entreprises du secteur scientifique : sensibilisation des employeurs aux enjeux de mixité, éga-conditionnalité de certaines aides publiques, prix dédiés aux femmes scientifiques et ingénieures, féminisation de tous les noms de métiers scientifiques ;

· Favoriser la conciliation vie professionnelle - vie familiale : réforme des congés parentaux et soutien aux jeunes parents chercheurs ;

· Renforcer les dispositifs de lutte contre les VSS afin de créer des espaces protecteurs pour les femmes scientifiques et tarir le phénomène du tuyau percé.

AVANT PROPOS

À l'occasion de la Fête de la science, dont l'édition 2025 se tient du 3 au 13 octobre, la délégation aux droits des femmes du Sénat publie un rapport d'information consacré à la place des femmes dans les sciences.

Au cours de huit mois de travaux, menés par quatre rapporteures - Marie-Do Aeschlimann, Jocelyne Antoine, Laure Darcos et Marie-Pierre Monier - la délégation a entendu environ 120 personnes et procédé à près de 80 heures d'auditions : chercheurs et chercheuses scientifiques, Académie des sciences, sociologues, économistes, ingénieures et élèves ingénieures, enseignants, représentants de l'éducation nationale, directeurs de grandes écoles, associations, collectivités territoriales, acteurs économiques...

Elle a pu constater combien les femmes demeurent sous-représentées dans les domaines et carrières scientifiques en France aujourd'hui, sans réel progrès au cours de la dernière décennie.

En réalité, la problématique ne réside pas dans l'accès des filles et femmes aux sciences en général mais aux mathématiques, aux sciences physiques, à l'informatique et aux sciences de l'ingénieur - des filières généralement regroupées sous les acronymes STIM ou STEM. En effet, les filles et femmes sont nombreuses dans les sciences médicales et les sciences du vivant et de la terre. En revanche, les femmes ne représentent qu'un tiers des chercheurs scientifiques et un quart des ingénieurs.

Cette sous-représentation est la conséquence d'une insuffisante orientation des filles vers les filières et spécialités scientifiques au lycée et dans les études supérieures mais aussi de différences de représentations et de résultats entre filles et garçons dès l'école primaire, en particulier en mathématiques.

Or, les sciences façonnent notre présent et dessinent notre avenir. Elles sont au coeur des grands défis contemporains : transition écologique, révolution numérique, intelligence artificielle, progrès médical.

Il n'est pas acceptable que les femmes soient privées de perspectives professionnelles dans ces domaines si importants, ni que la collectivité soit privée d'une partie si essentielle de ses talents. À ce titre, féminiser les sciences est un enjeu de justice et d'égalité mais aussi d'innovation, de compétitivité et d'excellence pour notre recherche et pour nos entreprises.

Le présent rapport dresse un état des lieux documenté des obstacles et inégalités auxquels les filles et les femmes sont confrontées et formule vingt recommandations à chaque étape de leur parcours : école primaire ; enseignement secondaire et choix d'orientation ; enseignement supérieur ; carrières professionnelles.

L'objectif est clair : donner aux filles et aux femmes toute leur place dans les sciences, et faire en sorte que la France se dote d'une communauté scientifique plus diverse et plus performante.

I. TOUT COMMENCE DÈS L'ÉCOLE PRIMAIRE

Comprendre pourquoi les femmes restent si peu nombreuses dans les sciences suppose de revenir aux racines mêmes des inégalités. Car les écarts ne naissent pas au moment des choix d'orientation : ils s'installent bien plus tôt, tout au long du parcours scolaire.

Les travaux de la délégation ont permis d'établir que l'analyse de ces écarts de résultats ne saurait se réduire à des grilles de lecture mettant en avant :

- soit de moindres performances des filles en mathématiques ou dans des contextes compétitifs,

- soit un manque de confiance et une auto-censure de celles-ci.

Certes, ces variables entrent dans une équation qui est par nature multifactorielle, mais il s'agit d'aller plus loin en interrogeant les causes de leur apparition, le rôle des stéréotypes et biais de genre et la socialisation genrée des filles et des garçons. La délégation ne peut se satisfaire d'explications qui tendraient à essentialiser, voire à considérer comme innées, les aptitudes et attitudes respectives des filles et des garçons, qui seraient présentées comme les causes des différences dans leurs résultats et orientations, quand elles sont bien davantage les conséquences d'inégalités sous-jacentes.

En effet, il n'existe pas de différences cognitives à la naissance entre filles et garçons et pourtant des performances et des perceptions différenciées vis-à-vis des mathématiques et des sciences se construisent dès le plus jeune âge : des différences notables entre filles et garçons apparaissent au cours de l'école primaire, et ce dès le CP. Ces différences ne relèvent pas d'un moindre potentiel mais sont les conséquences de stéréotypes précoces, auxquels les enfants sont confrontés à la maison, à l'école et dans leur environnement, et qu'ils intériorisent très tôt.

S'appuyant sur de nombreux travaux de recherche et témoignages documentant ces observations, la délégation est convaincue de la nécessité de viser, en priorité, cette étape clé du parcours scolaire et du développement personnel, comportemental et relationnel des enfants, que constitue l'école primaire.

A. CONSTATS : DES ÉCARTS DE RÉSULTATS EN MATHÉMATIQUES ENTRE FILLES ET GARÇONS DÈS LE DÉBUT DE L'ÉCOLE PRIMAIRE, CONSÉQUENCES DE BIAIS DE GENRE TRANSVERSAUX

Alors que globalement les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les garçons, un décrochage au niveau des performances en mathématiques se manifeste dès les premiers mois de l'école primaire et le début d'un enseignement formel des mathématiques.

1. Premiers écarts de résultats : une dérive continue à partir du CP

a) Des écarts de performances, en faveur des garçons, dès le début de l'enseignement formel des mathématiques en CP

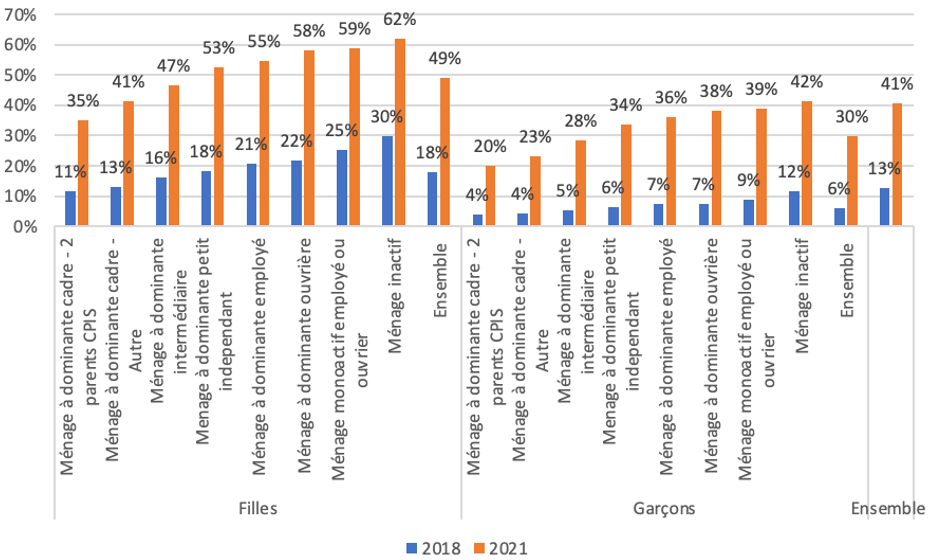

Les résultats des évaluations nationales menées depuis 2018 ont révélé l'apparition d'un écart de performances en mathématiques entre filles et garçons lors des premiers mois de scolarisation1(*). Ces résultats en population générale vont dans le même sens que l'analyse d'une cohorte d'enfants sur plusieurs années, publiée par l'Ined2(*), qui indique qu'à l'âge de 4-5 ans il n'existe aucun écart de niveau entre filles et garçons - voire une légère avance des filles - en mathématiques, tandis qu'une nette avance des garçons apparaît à l'âge de 6-7 ans.

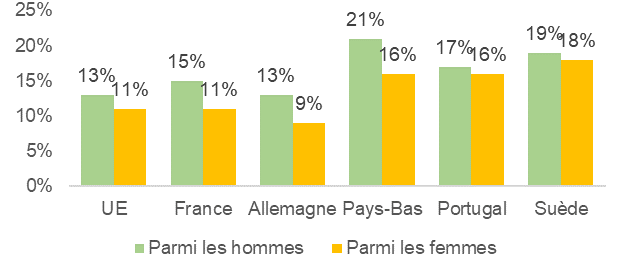

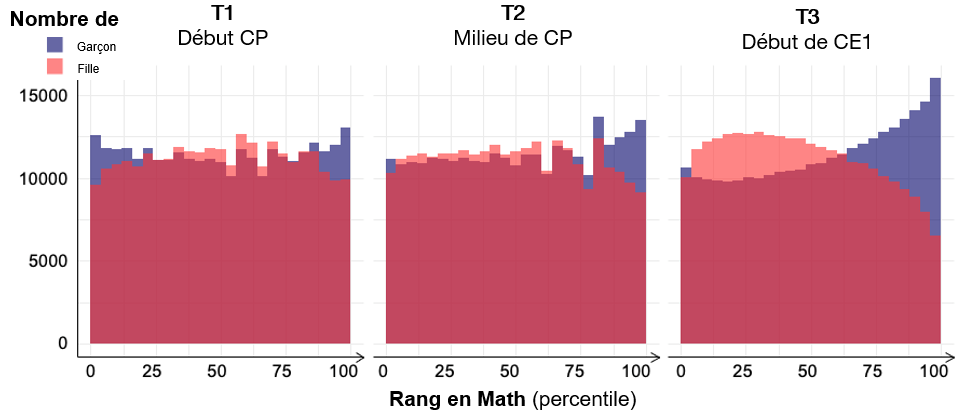

Une étude récemment publiée dans la revue Nature3(*), et présentée à la délégation par la chercheuse en neurosciences Pauline Martinot4(*), détaille, avec des analyses croisées, l'ensemble des différences dans les résultats obtenus par 3 millions d'élèves de CP et CE1 lors des tests cognitifs en mathématiques menées en CP et CE1 entre 2018 et 2022. Alors que filles et garçons ont des résultats quasi-identiques en mathématiques en entrant en CP (T1 sur les graphiques ci-dessous), les garçons progressent davantage que les filles, avec une avance marquée dès quatre mois de CP (T2), renforcée en début de CE1 (T3).

Écarts filles-garçons aux tests de mathématiques en CP et CE1

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

Ces écarts de résultats sont particulièrement marqués chez les élèves les plus performants, au sein desquels la proportion de filles chute fortement entre le début de CP et le début de CE1. Au début du CP, les garçons sont majoritairement représentés dans les extrêmes de la distribution de niveaux en mathématiques (résultats les plus faibles et résultats les plus élevés), tandis que les filles sont plus nombreuses dans un niveau moyen. En début de CE1, les garçons sont sur-représentés parmi les élèves avec les meilleures performances et représentent les trois quarts des élèves parmi les 1 % d'élèves avec les meilleurs résultats.

Distribution des garçons et des filles

selon leurs résultats

aux tests de mathématiques

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

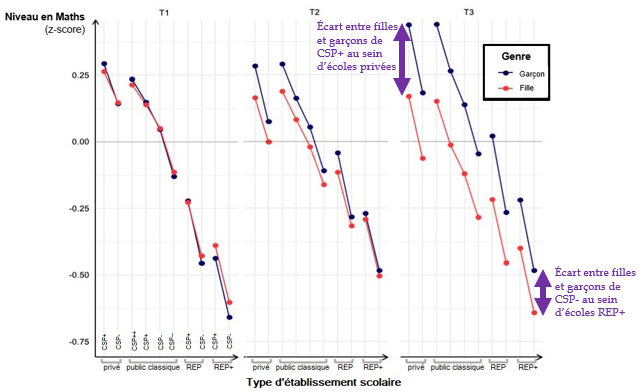

Ces écarts entre filles et garçons sont présents quel que soit le contexte social, familial et territorial et l'environnement scolaire.

Ils démarrent néanmoins plus tôt et sont plus marqués chez les enfants issus de familles très favorisées (CSP+). Selon Pauline Martinot, cela s'explique probablement par le fait que ces familles encouragent davantage la compétitivité académique précoce de leurs fils que ne le font les familles moins favorisées quel que soit le sexe de leur enfant.

Pour autant, il convient de garder à l'esprit le fait que les écarts entre milieux socio-économiques sont prédominants : il y a davantage d'écarts entre les élèves en fonction de leur milieu familial qu'entre garçons et filles d'un même milieu. En CP (T1 et T2), le score en mathématiques des filles issues de CSP+ est inférieur à celui des garçons issus de CSP+ mais est en revanche supérieur à celui des garçons - comme des filles - issus de CSP-. Ce constat est moins net en CE1 : les filles issues d'un milieu plutôt ou très favorisé ont alors des résultats équivalents à ceux des garçons issus d'un milieu plutôt ou très défavorisé.

Résultats des filles et des garçons lors de tests cognitifs en mathématiques en début de CP (T1), milieu de CP (T2) et début de CE1 (T3) en fonction du statut socio-économique de leur famille, par type d'établissement scolaire

NB : les résultats par type d'établissement scolaire sont déclinés en fonction du statut socio-économique des familles, avec un découpage à la médiane (CSP+/CSP-), ou par quartile pour les établissements publics classiques (CSP++/CSP+/CSP-/CSP--).

Champ : élèves entrés en CP en 2018.

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

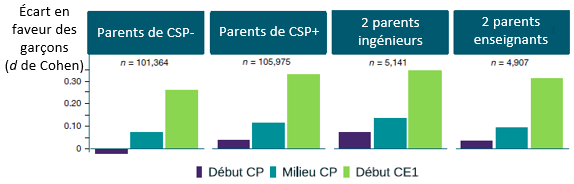

Écarts de résultats en

mathématiques en faveur des garçons

en fonction de la

catégorie socioprofessionnelle des parents

Champ : élèves entrés en CP en 2018.

Source : Martinot P., Colnet B., Breda T., Huguet P., Spelke E., Bressoux P., Dehaene-Lambertz G., Dehaene S. “Rapid emergence of a maths gender gap in first grade”, Nature, juin 2025

b) Un décrochage exponentiel tout au long de l'école primaire

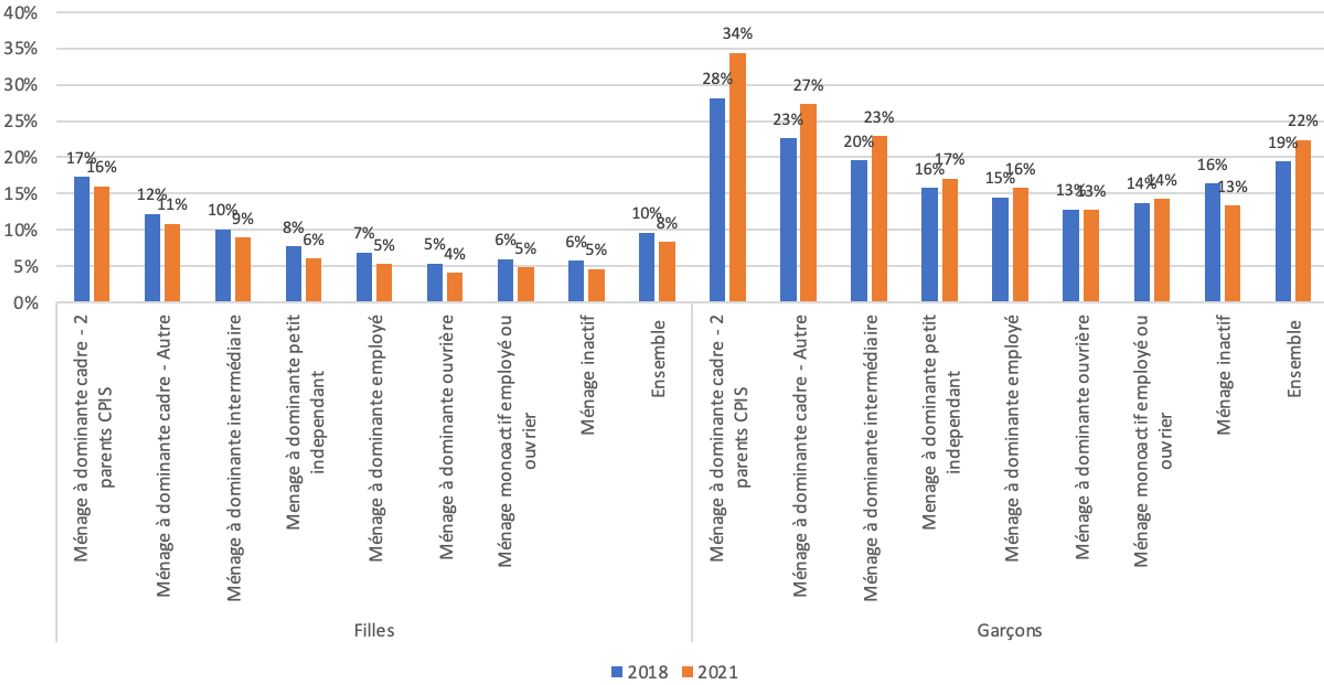

Au-delà des premiers écarts qui apparaissent au cours du CP, les évaluations repères - menées à l'entrée de chaque classe à l'école primaire afin d'évaluer le niveau global des élèves et d'identifier les acquis et besoins spécifiques de chaque élève - mettent en lumière un décrochage continu des filles sur les compétences en mathématiques tout au long de l'école primaire. À partir du CE1, les garçons présentent systématiquement des performances supérieures à celles des filles dans quasiment toutes les compétences mathématiques évaluées et cet écart se creuse au fil des années5(*). Cet écart s'amplifie particulièrement parmi les élèves les plus performants6(*).

Résultats comparés des filles et des

garçons aux évaluations nationales

menées à la

rentrée 2024 à l'école primaire

En début de CP, les filles présentent de meilleures performances que les garçons dans cinq des sept compétences évaluées, des compétences similaires dans la sixième et des compétences légèrement inférieures dans la septième (« comparer des nombres »). Les écarts de taux de maîtrise satisfaisante sont néanmoins relativement faibles, de maximum 3,3 points de pourcentage ;

En début de CE1 : les écarts de performances sont à l'avantage des garçons dans six compétences sur huit, tandis que les filles réussissent mieux dans deux compétences (« reproduire un assemblage » et « calculer mentalement »). Les écarts de taux de maîtrise satisfaisante sont plus élevés dans les compétences où les garçons ont l'avantage, allant jusqu'à un écart de 14,5 points dans la compétence « additionner », tandis qu'ils sont inférieurs à 3 points dans les compétences où les filles ont l'avantage ;

En début de CE2 : les garçons présentent des performances supérieures à celles des filles dans toutes les compétences évaluées, à l'exception du calcul posé où l'avantage est légèrement en faveur des filles. L'écart de taux de maîtrise satisfaisante est supérieur à 10 points sur les compétences « mémoriser des procédures » (15,4 points d'écart) et « placer un nombre sur une ligne graduée » ;

En début de CM1 : les garçons présentent de nouveau des performances supérieures à celles des filles dans toutes les compétences évaluées, à l'exception du calcul posé où les performances des filles et des garçons sont désormais similaires et non plus à l'avantage des filles. Les écarts sont particulièrement marqués sur les compétences « mémoriser des procédures » (18,5 points d'écart de taux de maîtrise satisfaisante) et « placer un nombre sur une ligne graduée » ;

En début de CM2 : les garçons présentent des performances supérieures dans toutes les compétences, sauf la compétence « poser et calculer » où les résultats sont comparables entre filles et garçons. Les écarts sont de nouveau particulièrement marqués sur les compétences « mémoriser des procédures » (19,1 points d'écart de taux de maîtrise satisfaisante) et « placer un nombre sur une ligne graduée ».

L'évaluation nationale menée à l'entrée en sixième, qui évalue les acquis de l'école primaire, relève que le score moyen des garçons en mathématiques est supérieur à celui des filles et que cet écart s'est creusé entre 2017 et 2024 : alors que le score moyen des filles est resté stable, celui des garçons a progressé. Cet écart se traduit par une proportion de garçons dans les groupes les plus performants supérieure à celle des filles (36,2 % contre 27,6 %) et inversement pour les groupes les moins performants (29,3 % contre 35,4 %).

Source : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère chargé de l'éducation nationale

Les enquêtes internationales, en particulier l'évaluation Timss (Trends in International Mathematics and Science Study), réalisée tous les quatre ans en fin de quatrième année d'école primaire (CM1 en France), confirment ce décrochage des filles par rapport aux garçons.

Lors des derniers tests Timss en CM1, réalisés en 2023, les scores moyens des élèves français en mathématiques et en sciences sont restés stables par rapport à 2019, à un niveau bien inférieur à la moyenne européenne dans ces deux disciplines.

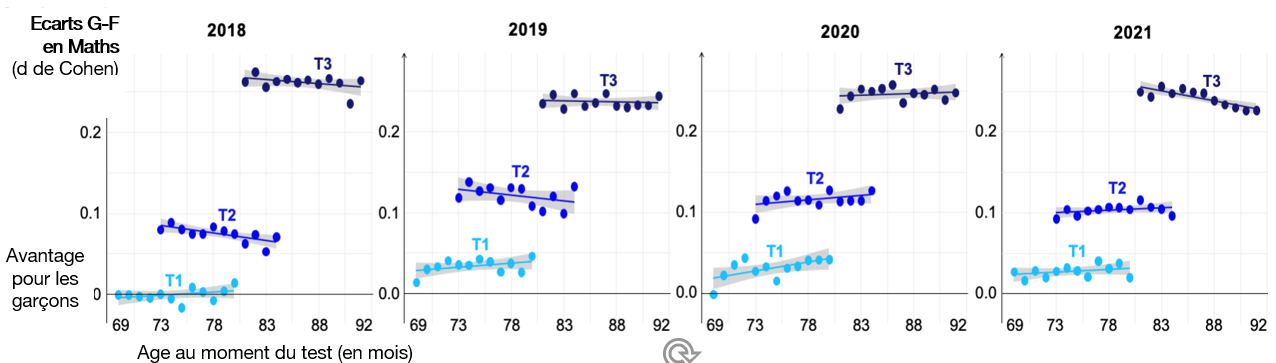

L'écart entre filles et garçons s'est quant à lui accru dans ces deux disciplines, en faveur des garçons7(*). Certes, les garçons ont un score supérieur aux filles en mathématiques dans quasiment tous les pays de l'UE et de l'OCDE participant à l'enquête, mais c'est en France que l'écart est le plus important (23 points). S'agissant des sciences, il n'existe pas d'écart significatif entre filles et garçons dans la moitié des pays et il n'en existait pas non plus en France lors des tests de 2015, contre un écart de 8 points en France en 2023.

Une fois encore, au-delà des différences filles-garçons, les résultats sont fortement corrélés au statut socio-économique des familles : les écarts de performances entre les élèves les plus favorisés et les élèves les moins favorisés sont de 81 points en mathématiques et 83 points en sciences, faisant de la France l'un des pays de l'UE et de l'OCDE les plus inégalitaire socialement. La déclinaison des résultats de l'enquête Timss ne permet cependant pas d'analyser finement la façon dont inégalités de genre et inégalités sociales se croisent.

En revanche, une étude du Conseil d'évaluation de l'école8(*) souligne la nécessité d'analyser les résultats des évaluations nationales à l'échelle de chaque école. En CE1, les écarts des taux de maîtrise en résolution de problèmes - domaine qui mobilise l'ensemble des compétences mathématiques - sont en faveur des garçons dans 53 % des écoles de France, en faveur des filles dans 30,5 % d'entre elles et sont nuls ou pratiquement nuls dans 16,5 %. Cependant, dans 80 % des écoles, les écarts fluctuent d'une année sur l'autre : ce sont tantôt les garçons qui réussissent le mieux, tantôt les filles, tantôt ni les uns ni les autres. Les 16 % d'écoles où les écarts sont systématiquement en faveur des garçons, qui sont plus fréquemment des écoles plus favorisées, expliquent la moitié des écarts de résultats.

Il importe néanmoins de garder un certain recul vis-à-vis de l'ensemble des résultats présentés. Tout d'abord, lors des tests, certains exercices n'évaluent pas tant des compétences mathématiques que la vitesse de réponse. Ensuite, ces tests ne sont qu'une photographie à instant t, dans un contexte de pression évaluative, souvent plus défavorable aux filles, et ne reflètent pas nécessairement le niveau des élèves tout au long de l'année, voire sont marqués par des contre-performances.

Pour autant, les écarts de résultats entre filles et garçons doivent nous alarmer, qu'ils résultent de différences de compétences mathématiques au sens strict ou également de différences de performances dans des contextes compétitifs et évaluatifs. Ces différences sont la résultante de stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants font face dès le plus jeune âge et qu'ils intériorisent eux-mêmes très tôt.

2. Variable d'origine : des stéréotypes précoces qui faussent l'équation

Il convient de rappeler à titre liminaire, pour peu qu'il soit nécessaire de le faire, qu'il n'existe pas de différence à la naissance entre le cerveau des petites filles et celui des petits garçons. S'agissant des compétences cognitives associées aux mathématiques, les nourrissons naissent avec un socle commun d'appréhension des objets, de l'espace et des nombres9(*), avec un sens du nombre identique chez les filles et les garçons10(*). Par la suite, il y a autant de différences anatomiques entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme qu'entre le cerveau de deux hommes ou celui de deux femmes.

Il ressort des auditions menées par la délégation que les écarts de résultats filles-garçons à l'école primaire sont la conséquence des stéréotypes et biais de genre auxquels les enfants sont confrontés dans leur environnement dès le plus jeune âge et de l'intériorisation de ces stéréotypes. Au-delà des écarts de résultats à l'école primaire, plus globalement, la compréhension de tous les mécanismes à l'oeuvre dans la faible féminisation des métiers scientifiques et la prégnance du sexisme et des violences sexistes et sexuelles dans ce secteur ne saurait être détachée de l'ensemble des problématiques liées aux stéréotypes et biais de genre et aux différences dans la socialisation et l'éducation des filles et garçons.

a) À la maison, des différences d'interactions avec les petites filles et petits garçons dès le plus jeune âge

Charlotte Jacquemot, chercheuse en sciences cognitives, a détaillé auprès des rapporteures11(*) l'importance des interactions précoces dans la construction d'une culture genrée. Les parents et autres adultes de référence n'ont en effet pas la même façon d'interagir avec les bébés et les petits enfants selon leur sexe.

Les adultes encouragent davantage la stimulation motrice, l'autonomie, le sport, les jeux de construction et les jeux compétitifs chez les garçons et emploient avec eux un langage fonctionnel insistant sur les faits et leurs explications. Ces pratiques favorisent l'estime de soi, l'esprit de compétition et la rapidité.

Quant aux filles, elles sont davantage encouragées à exprimer leurs émotions, à être obéissantes, à prendre soin des autres ainsi que de leur apparence, à lire et se déguiser, et les parents emploient avec elles un langage affectif émotionnel. Selon une étude de l'Ined12(*), à dix ans, les filles assurent déjà davantage de tâches domestiques que les garçons. L'ensemble de ces pratiques favorise le développement des compétences langagières et sociales et de l'empathie des filles - des qualités qu'il serait utile de développer également chez les garçons. En revanche, ces pratiques ne favorisent pas particulièrement l'estime de soi, ni des compétences en logique et en rapidité.

b) À l'école, des attentes et interactions différentes vis-à-vis des filles et des garçons

De nombreux travaux de recherche montrent que l'école participe toujours d'une socialisation genrée et conduit à des écarts de performances entre filles et garçons, en dépit d'efforts récents en la matière.

La chercheuse Pauline Martinot a ainsi souligné devant les rapporteures13(*) le rôle que joue l'environnement scolaire dans l'accroissement des écarts filles-garçons en mathématiques entre le CP et le CE1, mettant en avant l'impact du temps de scolarisation, sans corrélation avec l'âge des enfants, dans cet écart, et relevant le fait que l'accroissement de l'écart de performances a été légèrement moins marqué lorsque les élèves ont suivi des enseignements à la maison pendant la période du covid-19.

Les stéréotypes des enseignants en matière de lien entre genre et sciences, bien qu'ils soient majoritairement inconscients, induisent des biais de genre dans leurs interactions avec les élèves, ont des conséquences sur l'estime de soi et la motivation des filles, et donc in fine sur leurs résultats en mathématiques14(*).

À l'école, les garçons sont davantage encouragés à prendre la parole, à poser des questions, à être en compétition et à se dépasser académiquement, tandis que les filles sont encouragées à être sages, à s'exprimer correctement et à faire attention aux autres. En classe et dans les bulletins scolaires, les enseignants n'utilisent pas les mêmes adjectifs pour qualifier des élèves aux résultats identiques : la fille est « studieuse » et « bonne élève », le garçon est « brillant » ou « doué ».

Nathalie Sayac, professeure des universités en didactique des mathématiques, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, a présenté aux rapporteures15(*) les conclusions d'observations menées dans des classes de CP : les discours de la moitié des enseignants sont porteurs de stéréotypes, portant notamment sur le meilleur niveau en mathématiques, la plus grande curiosité et l'appétence supérieure pour les défis des garçons par rapport aux filles. En outre, les filles sont deux fois moins sollicitées que les garçons lors des cours de mathématiques et sont surtout interrogées sur la mémorisation de la leçon, moins pour des questions de réflexion. Nathalie Sayac a précisé auprès des rapporteures que les enseignants n'avaient généralement pas conscience de ces biais de genre mais que ceux-ci affectaient substantiellement les résultats de leurs élèves.

Elle a également mis en avant l'importance du contexte de l'enseignement et de l'évaluation des mathématiques dans l'expression des stéréotypes de genre. Elle relevait ainsi que lorsqu'on laisse le choix du contexte d'un problème mathématiques aux élèves, tous améliorent leurs résultats. Elle estimait également que les enseignants peuvent créer une pression évaluative, notamment lors de la réalisation des tests précédemment évoqués, ce qui se révèle plus préjudiciable pour les filles et peut biaiser les perceptions des écarts de résultats.

Le profil des enseignants - à 85 % des enseignantes au niveau primaire - affecte également la façon dont ils enseignent les mathématiques à leurs élèves.

En primaire, l'enseignement des mathématiques et des sciences est assuré par des professeurs des écoles ayant suivi des formations où ces disciplines n'étaient pas prioritaires et qui ne se sentent pas en confiance pour assurer cet enseignement.

Trois quarts des étudiants de la mention 1er degré du master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) sont issus de licences en sciences humaines et sociales, lettres ou langues. La culture scientifique a donc été majoritairement absente du cursus des professeurs des écoles pendant au moins trois ans. Seuls 12 % sont issus de licences en sciences16(*).

Des études montrent que les professeures des écoles peuvent transmettre leur anxiété vis-à-vis des mathématiques à leurs élèves filles et réduire ainsi les performances de celles-ci, sans que les garçons soient quant à eux affectés17(*).

Au-delà des discours et attitudes des enseignants, des stéréotypes de genre sont également véhiculés par les manuels scolaires, qui invisibilisent les femmes scientifiques. Selon une étude du Centre Hubertine Auclert18(*), dans les manuels proposés en classe de CP, les femmes représentent 40 % des personnages, 70 % de ceux qui font la cuisine ou le ménage, mais seulement 3 % des professions scientifiques.

c) Des activités et objets culturels qui demeurent très genrés

Les écarts de résultats et d'appétence des filles et des garçons dans le champ des sciences et des mathématiques s'expliquent aussi par l'ensemble de l'environnement dans lequel ils sont immergés, les livres et revues qu'ils lisent, les films, séries et émissions qu'ils regardent, les activités qu'ils pratiquent ou encore les lieux de culture scientifique qu'ils fréquentent.

Les jeux, jouets et loisirs des garçons sont davantage axés sur la mobilité, la manipulation, la rapidité et la compétition. La familiarité avec ces compétences donne un avantage comparatif aux garçons dans les tests qui valorisent la rapidité et l'esprit de compétition, tels ceux menés lors des évaluations en mathématiques. La chercheuse Charlotte Jacquemot expliquait également lors de son audition19(*) que si les garçons sont meilleurs dans les activités de rotation mentale, mobilisées notamment en géométrie, c'est principalement parce qu'ils pratiquent davantage de sport et de jeux vidéo. Les bons résultats dans les activités de rotation mentale sont en effet corrélés avec l'utilisation de jeux vidéo et non avec le genre.

Même lorsque les filles sont en contact avec des activités et contenus scientifiques, elles ne sont pas spécialement incitées à continuer à s'intéresser à ces contenus. Ainsi, dans un musée scientifique, les parents passent trois fois plus de temps à expliquer les faits scientifiques et les relations de causalité à leur fils qu'à leur fille20(*).

Lors de son audition21(*), Clémence Perronet, sociologue des sciences, a souligné le fait qu'à l'âge de l'école primaire et même du collège, filles comme garçons expriment une envie partagée de connaître la science mais que les filles découvrent des contenus leur indiquant que la science n'est pas faite pour elles. Pour elle, « la culture scientifique est conçue à destination des garçons et des hommes ».

Ses travaux montrent ainsi que les femmes scientifiques sont invisibilisées au sein des objets culturels et que les rares femmes présentes sont stéréotypées. Elle recense moins de 15 % de femmes scientifiques au cinéma, dans les séries et dans les dessins animés, moins de 30 % de prises de parole de femmes dans l'émission C'est pas sorcier et trois fois plus d'hommes que de femmes sur les couvertures de Science&Vie Junior.

Plus globalement, comme le démontrent tous les rapports de la délégation, les stéréotypes de genre demeurent bien ancrés dans notre société et sont transmis très tôt aux enfants.

d) Des stéréotypes connus très tôt des enfants, qui les intériorisent ensuite

En effet, les enfants, filles comme garçons, intègrent très jeunes les stéréotypes de genre et les véhiculent entre eux.

Selon Isabelle Régner, professeure de psychologie sociale et vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d'Aix Marseille Université (amU)22(*), les enfants connaissent les stéréotypes dès l'âge de quatre ou cinq ans, associant notamment dès cet âge les mathématiques aux garçons et la lecture aux filles, et la composante automatique de ces stéréotypes se renforce vers l'âge de dix ans.

À partir de six ou sept ans, les enfants commencent à associer systématiquement le génie, le talent intellectuel inné, la « bosse des mathématiques » à la figure masculine.

Des chercheurs ont ainsi montré que la perception du « talent intellectuel » comme étant davantage masculin est établie dès l'âge de six ans23(*). Pour cela, ils ont présenté à des enfants une photo d'homme et une photo de femme en leur demandant d'abord qui était la personne « très, très intelligente » puis qui était la personne « très, très gentille ». À cinq ans, garçons comme filles choisissent dans la même proportion la personne de leur propre sexe à ces deux questions. En revanche, dès six ans, un écart se creuse : les garçons continuent à davantage désigner l'homme comme la personne « très, très intelligente » tandis que moins de la moitié des filles désigne la femme, et vice-versa pour la question portant sur la personne « très, très gentille ». À ce même âge, les filles commencent à éviter les activités censées être pour les enfants très intelligents, dont les mathématiques font partie.

Une expérience portant sur des élèves de 11 à 13 ans, dont la moitié de filles, a mis en évidence des résultats différents en fonction de la consigne donnée aux élèves pour un exercice identique, à savoir la reproduction de la figure complexe de Rey-Osterrieth24(*). Lorsque l'exercice est présenté comme de la géométrie, appartenant au champ des mathématiques, les garçons réussissent mieux que les filles (moyenne de score de 24 contre 21). En revanche, lorsque l'exercice est présenté comme du dessin, les filles réussissent mieux que les garçons (moyenne de score de 26 contre 22). Dans les deux cas, l'exercice est pourtant strictement identique, seule varie la perception qu'ont les enfants de leurs compétences supposées pour réaliser l'exercice, en fonction de la discipline dont il est censé relever.

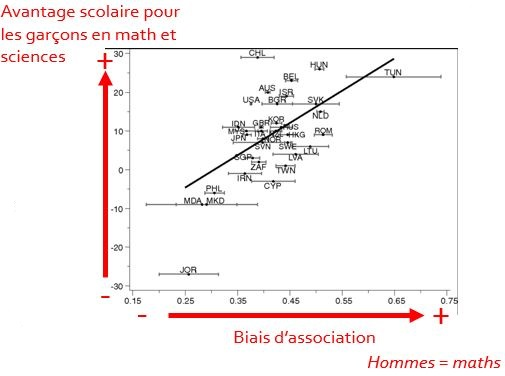

Des scientifiques d'universités américaines reconnues ont développé depuis les années 1990 des tests d'association implicite, dont l'un porte sur les associations entre genre et sciences25(*). Ce test montre que des biais sont présents chez tous les individus, hommes comme femmes, qui, globalement, associent implicitement le domaine des arts aux femmes et le domaine des sciences aux hommes. Plus ces biais sont présents, plus les garçons et les hommes ont un avantage dans les matières et filières scientifiques. Ainsi, la pratique de ce test sur plus de 500 000 personnes dans 34 pays différents a montré une corrélation nette entre la présence de biais d'association entre hommes et sciences, d'une part, et les différences filles-garçons dans les résultats en mathématiques et en sciences en classe de quatrième d'autre part26(*).

Corrélation entre la présence de

biais d'association et les résultats

en mathématiques et en

sciences d'élèves de quatrième

Source : graphique présenté par Charlotte Jacquemot lors de son audition

Les performances des élèves, comme des individus en général, sont ainsi affectées par la « menace du stéréotype », c'est-à-dire la crainte de confirmer et alimenter un stéréotype les concernant. La crainte d'une moins bonne performance génère des interférences cognitives, exacerbe le stress et sature la mémoire du travail, c'est-à-dire la capacité à traiter l'information et mobiliser les connaissances pertinentes. Ce phénomène induit des contre-performances chez les filles lors des tests en mathématiques.

B. RECOMMANDATIONS : CONVAINCRE LES FILLES ET LEURS ENSEIGNANTS QUE LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES SONT AUSSI FAITES POUR ELLES

Face au rôle que jouent les stéréotypes véhiculés par l'entourage et l'environnement des jeunes enfants, la délégation appelle à agir dès le plus jeune âge. Il s'agit de développer une culture globale de l'égalité mais aussi une culture scientifique pour toutes et tous, afin d'encourager, chez les filles comme chez les garçons, une curiosité scientifique et un intérêt pour les mathématiques.

Le premier levier à activer est celui de la formation de leurs enseignantes et enseignants, afin de les mettre en confiance dans l'enseignement des mathématiques et des sciences et de leur donner les outils pour mettre en place une pédagogie vivante et égalitaire des mathématiques et des sciences, au bénéfice de l'ensemble de leurs élèves.

1. Renforcer la formation initiale et continue des professeurs des écoles

a) Renforcer le bagage scientifique et la formation à la didactique des mathématiques et des sciences

Il apparaît aujourd'hui primordial de renforcer la formation des enseignants du premier degré, dont les trois quarts sont aujourd'hui des femmes ayant suivi des études littéraires, afin qu'ils construisent un rapport plus positif et concret aux mathématiques et dépassent leur appréhension à enseigner cette discipline.

La réforme de la formation initiale des professeurs des écoles, qui entrera en vigueur en 2026, apporte des éléments de réponse à cet objectif en prévoyant de renforcer le bagage pluridisciplinaire et scientifique des futurs enseignants.

Le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sera accessible à bac+3 et sera suivi de deux années de master, au sein d'un institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé) pour l'enseignement public ou en institut supérieur de formation de l'enseignement catholique (Isfec) pour l'enseignement privé. Ces deux années seront consacrées à la formation initiale des enseignants, mêlant cours, stages et temps de mise en responsabilité. Dans ce cadre, le volume horaire consacré aux sciences sera renforcé, sans que le détail soit encore connu.

Par ailleurs, une licence professorat des écoles (LPE) sera mise en place afin de préparer le concours. Cette licence pluridisciplinaire comportera une formation aux disciplines scientifiques au cours des trois années de formation, à hauteur de 200 heures de mathématiques et 110 heures de sciences. En outre, pour passer d'une année à l'autre, aucune compensation entre les notes en français et en mathématiques ne sera possible, afin de s'assurer d'un niveau minimal suffisant.

La délégation salue ce renforcement du volume horaire consacré aux enseignements scientifiques, dont bénéficieront les futurs enseignants, en particulier ceux s'inscrivant dans le cadre d'une formation en cinq ans.

Elle regrette cependant que ce nouveau focus apporté aux enseignements scientifiques ne se retrouve pas dans la refonte des épreuves du concours. En effet, l'exposé disciplinaire en mathématiques ne sera plus obligatoire, puisque les candidats pourront choisir entre français et mathématiques, de même que la préparation à l'épreuve d'enseignement en sciences et technologies, puisque les candidats pourront choisir trois disciplines sur les quatre proposées, alors que ce choix relevait jusqu'à présent d'un tirage au sort à chaque session, incitant les candidats à ne négliger aucune des disciplines concernées.

Elle partage le constat d'Anne-Lise Rotureau, déléguée générale et conseillère du président du réseau des Inspé : « les étudiants pensent leur formation initiale sous le prisme du concours ; si l'enseignement scientifique figure obligatoirement au concours, ils travailleront cette discipline »27(*). Elle est donc favorable à une épreuve obligatoire en sciences, ou a minima à un retour au tirage au sort des épreuves retenues peu de temps avant le concours afin que les étudiants s'investissent dans cette discipline.

En outre, d'ici la mise en application de cette réforme, à partir de la rentrée 2026, il conviendra de veiller au contenu des programmes élaborés en matière de formation scientifique. Une attention toute particulière devra être accordée à la formation à la didactique des mathématiques. En effet, l'enseignement des mathématiques à l'école primaire n'est pas seulement une question de savoir disciplinaire mais tout autant une question d'approche et de méthode d'enseignement de la discipline.

Afin que les élèves développent un rapport positif aux mathématiques, fondé sur de bonnes bases pour la suite de leur parcours scolaire, l'apprentissage de cette discipline à l'école primaire doit mettre l'accent sur la compréhension des nombres, des opérations et de l'abstraction, privilégier la manipulation et l'expérimentation, s'inscrire dans la construction d'un raisonnement et d'une démarche scientifiques, et mettre les mathématiques en relation avec d'autres disciplines et avec l'environnement quotidien et global des élèves. Afin de toucher les élèves dans la diversité de leurs sensibilités, il convient d'intégrer à la fois la dimension abstraite et la dimension concrète des mathématiques.

Comme le relevait l'inspectrice générale Nathalie Sayac, lors de son audition, « tout le monde peut maîtriser le contenu du programme de mathématiques de primaire, ce qui compte c'est la façon dont on l'enseigne »28(*).

Cela implique de mieux armer les professeurs des écoles afin qu'ils se sentent en confiance sur leur capacité à enseigner les mathématiques et les sciences, qu'ils aient un recul suffisant sur ces disciplines pour vulgariser des concepts complexes et les inscrire dans la construction d'un raisonnement scientifique et qu'ils aient connaissance d'exercices de manipulation et d'expérimentation leur permettant de rendre les sciences enthousiasmantes et accessibles pour eux comme pour leurs élèves.

Cette formation à la didactique des mathématiques et des sciences doit se faire dans le cadre de la formation initiale mais aussi de la formation continue. Il est en effet nécessaire de former les enseignants déjà en poste, et notamment ceux qui, à la suite de la réforme du lycée, n'ont pas suivi d'enseignement de mathématiques en première et en terminale. En outre, la licence pluridisciplinaire ne concernera que la moitié des lauréats du concours de professeur des écoles et l'autre moitié des lauréats, issus de licences générales, n'aura potentiellement pas bénéficié de cours de mathématiques et de sciences pendant trois années.

Pour cela, les partenariats entre les Inspé et des initiatives comme La main à la pâte ou les Maisons pour la science sont particulièrement intéressants. Ainsi, la Maison pour la Science en Lorraine est directement installée au sein de l'Inspé Lorraine et a implanté des centres ressources La main à la pâte dans des territoires éloignés des universités, permettant de mettre à disposition des ressources, outils scientifiques et matériels pédagogiques à un plus grand nombre d'enseignants.

Une fois les enseignants formés, il convient en effet de leur mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour leur classe, comme le recommandait d'ailleurs le rapport Villani-Torossian29(*), dont les préconisations relatives à la formation des professeurs des écoles ont été intégrées à la réforme à venir.

Dans le même esprit, la délégation juge particulièrement intéressantes les initiatives, menées notamment par les maisons pour la science, visant à proposer aux enseignants des immersions d'une semaine dans un laboratoire scientifique afin de voir la façon dont les chercheurs travaillent et mettent en application des connaissances scientifiques.

De façon générale, au-delà de la formation des enseignantes et enseignants, il s'agit de leur redonner le goût des mathématiques, afin qu'ils puissent eux-mêmes transmettre ce goût aux élèves.

La délégation estime que les professeurs pourraient également être davantage accompagnés ponctuellement, sur certaines notions ou certains types d'expérimentation, par des intervenants extérieurs, tels que des membres de la Fondation La main à la pâte ou des doctorants en mission de médiation scientifique.

Pourrait également être envisagée, comme le propose le conseil d'analyse économique30(*), la création de brigades de professeurs des écoles spécialisés en mathématiques et formés pour améliorer son enseignement. Des professeurs qualifiés extérieurs interviennent fréquemment dans les écoles primaires en langues, en musique ou en sport. De telles interventions pourraient également être envisagées en mathématiques, afin de soutenir les professeurs des écoles et les aider à renouveler leur pédagogie, avec une approche à la fois scientifique et égalitaire.

Dans cette optique, les conseillers pédagogiques référents mathématiques devraient également être davantage mobilisés, ce qui suppose d'en recruter davantage.

|

Recommandation n° 1 : Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles, futurs comme actuels, et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes. |

b) Sensibiliser aux biais de genre et former à la pédagogie égalitaire

Le renforcement de la formation initiale et continue des professeurs des écoles doit également passer par une formation accrue et plus concrète à la pédagogie égalitaire.

La majorité des enseignants n'ont pas conscience des biais de genre qu'ils reproduisent. Il s'agit donc de les amener à une prise de conscience des biais inégalitaires à l'oeuvre dans leur classe et dans leurs propres attentes et interactions vis-à-vis des élèves et de les former à une pédagogie égalitaire dans une logique de responsabilisation et non de culpabilisation.

Lors de son audition, la chercheuse en sciences cognitives Charlotte Jacquemot a insisté sur le fait que « prendre conscience des stéréotypes et les reconnaître permet de se comporter de manière plus égalitaire »31(*). Des travaux de recherche montrent que les enseignants ayant pris connaissance de leurs propres biais de genre, associant davantage les sciences aux hommes et garçons, modifient ensuite leurs attitudes, améliorant ainsi la progression des élèves filles en mathématiques.

Cela suppose que les enseignants, et plus largement les équipes éducatives, disposent d'éléments objectifs leur permettant de prendre conscience des inégalités présentes dans leur établissement et leur classe, puissent observer les dynamiques à l'oeuvre dans différentes classes et soient informés des acquis de la recherche en matière de stéréotypes et biais de genre.

Le Conseil d'évaluation de l'École (CEE) relève32(*) que les rapports d'auto-évaluation et d'évaluation externe, rédigés à l'occasion des évaluations d'écoles tous les cinq ans et transmis au CEE, s'emparent très peu de la problématique des écarts filles-garçons ; ce qu'il explique notamment par le fait que les déclinaisons filles-garçons ainsi que les éléments de comparaison avec d'autres écoles, groupes d'écoles ou le niveau national ne figurent pas systématiquement parmi les données transmises aux équipes éducatives.

Lors d'une expérimentation menée dans l'académie de Versailles par un groupe de travail du CEE, la communication aux équipes éducatives de résultats des filles et des garçons en CP et en CE1 par école sur plusieurs cohortes ainsi que de la variabilité des écarts observée a suscité des interrogations et une réflexion auprès des différentes catégories de personnel.

Afin de soutenir la démarche évaluative des équipes éducatives, le groupe de travail a publié des grilles d'observation de l'activité des élèves et des enseignements en français et en mathématiques, qui peuvent être utilisées comme outils pour l'évaluation des écoles et pour les observations croisées dans le cadre des formations des professeurs des écoles en constellations des Plans mathématiques et français, qui incluent des temps d'observations croisées dans les classes.

Sur cette base, la délégation estime essentiel que les équipes pédagogiques puissent disposer des résultats déclinés par genre de leur école aux évaluations nationales, afin qu'ils prennent conscience de l'existence de biais au sein même de leur établissement, qu'ils puissent analyser la situation spécifique de leurs élèves mais aussi qu'ils soient en mesure d'évaluer l'impact des actions mises en place.

|

Recommandation n° 2 : Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et leur transmettre des indicateurs statistiques portant sur les écarts de résultats filles-garçons, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle de leur établissement, afin d'engager une prise de conscience, de leur permettre de suivre la situation spécifique de leurs élèves et d'évaluer l'impact des actions mises en place. |

Cependant, ce premier volet de sensibilisation n'est pas suffisant à lui seul et doit s'accompagner d'une présentation des outils et méthodes concrètes que peuvent utiliser les enseignants pour changer leurs pratiques dans le quotidien de leur classe.

Or, le récent rapport « Filles et mathématiques » de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) et de l'Inspection générale des finances (IGF)33(*) relève que les actions visant à favoriser l'égalité filles-garçons sont « restées longtemps à la porte de la classe et n'ont que peu activé le levier de la pédagogie et de la didactique des disciplines ».

Lors de son audition34(*), Nathalie Sevilla, directrice de l'Inspé de Lorraine, a mis en avant l'existence d'une formation des enseignants à l'égalité femmes-hommes, obligatoire depuis 2023, tout en déplorant le fait qu'il s'agisse essentiellement d'une sensibilisation d'ordre général alors même qu'il existe des obstacles didactiques propres à chaque discipline, mis en évidence par la recherche. Elle a également témoigné des difficultés des étudiants à faire des liens entre les apports de connaissances liés à cette formation et le quotidien concret de la classe.

Il est donc essentiel que la formation à l'égalité et la pédagogie égalitaire incluent des conseils concrets à destination des enseignants, adaptés en fonction de la discipline enseignée. Ces conseils doivent porter sur les attitudes vis-à-vis des élèves (pour ne pas véhiculer de stéréotypes), le vocabulaire à utiliser pour s'adresser à eux ou les féliciter (en mettant l'accent sur les efforts et le processus d'apprentissage), les tours de prise de parole (pour s'assurer d'un équilibre filles-garçons), la diversification des exemples et la mobilisation de contextes non masculins dans les exercices (par exemple en plaçant la résolution de problèmes mathématiques dans le champ de l'architecture, de l'environnement, du design), etc.

S'agissant de la formation initiale, le cahier des charges de la future licence pluridisciplinaire et du master de formation des enseignants comprend une mention renvoyant à la pédagogie égalitaire. Il conviendra de veiller à ce que les Inspé mettent en place des formations plus pertinentes à cette pédagogie, en s'appuyant sur les derniers résultats et outils proposés par la recherche.

En outre, alors que les étudiants de licence attendent essentiellement des Inspé qu'ils les préparent au concours de professeurs des écoles et qu'ils s'investissent moins dans les matières qui ne font pas l'objet d'une épreuve à ce concours, la délégation recommande l'organisation d'une épreuve au concours de professeurs des écoles intégrant les enjeux d'égalité et de pédagogie égalitaire, soit sous la forme d'une épreuve spécifique, soit en l'intégrant de façon plus explicite aux épreuves orales d'admission.

Par ailleurs, la formation des 370 000 professeurs des écoles déjà en poste est également essentielle.

Le plan Filles et mathématiques, annoncé par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Elisabeth Borne en mai 2025, prévoyait l'organisation, pour tous les professeurs de l'Éducation nationale, de séances de sensibilisation de deux heures aux biais de genre lors de la rentrée 2025. Ces séances devaient être réalisées avant le 15 septembre dans tous les établissements scolaires. La délégation se félicite de cette initiative, dont elle s'interroge cependant sur la mise en oeuvre : elle souhaite disposer d'un bilan établissant le nombre d'établissements ayant effectivement effectué ces séances, le nombre d'enseignants sensibilisés, les intervenants internes ou extérieurs mobilisés, les supports utilisés, les retours formulés par les enseignants, ainsi que les actions que les équipes éducatives ont décidé de mettre en place à l'issue de ces séances.

|

Recommandation n° 3 : Réaliser un bilan des séances de sensibilisation des professeurs de l'Éducation nationale aux biais de genre qui devaient être menées à la rentrée 2025, afin de reconduire cette initiative de façon plus efficace à chaque rentrée scolaire. |

Le plan Filles et mathématiques prévoit également qu'entre 2025 et 2029, tous les professeurs des écoles devront suivre une formation d'au moins une journée portant sur la prévention des biais de genre et des stéréotypes dans l'apprentissage des mathématiques. Il conviendra cependant de veiller aux modalités et au contenu de cette formation afin de s'assurer de son efficacité.

En effet, une récente étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale (CSEN)35(*) a montré qu'une formation en ligne aux stéréotypes de genre, sans mise en pratique directe ni accompagnement dans la classe, est insuffisante et ne permet pas de réduire les différences de résultats filles-garçons en mathématiques. Cette même étude ne montre pas de meilleurs résultats en mathématiques chez les élèves dont les enseignants ont bénéficié d'une formation en didactique des mathématiques ou des formations du Plan Mathématiques. Ces résultats témoignent, selon ses auteurs, « de la difficulté de former efficacement les enseignants, et aussi de la nécessité d'évaluer les effets des formations, surtout si elles ont vocation à être implémentées à grande échelle ».

Il importe donc que les formations soient assurées en présentiel, incluent des conseils concrets et soient associées à un accompagnement en classe, afin d'aider les enseignants à mettre en place une pédagogie égalitaire dans l'ensemble des disciplines qu'ils enseignent, et en premier lieu les mathématiques, mais aussi que ces formations soient évaluées afin de les rendre plus efficaces.

La délégation sera particulièrement vigilante à la mise en oeuvre effective des précédentes annonces gouvernementales, de la réforme des Inspé et des modules de formation initiale et continue des enseignants.

|

Recommandation n° 4 : Former l'ensemble des professeurs des écoles à la pédagogie égalitaire, et en particulier à une pédagogie égalitaire des mathématiques, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine, en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes et en évaluant l'efficacité de ces formations. |

2. Renforcer la culture de l'égalité dans l'enseignement primaire

a) Penser les contenus pédagogiques sous le prisme de l'égalité

Les questions d'égalité filles-garçons font d'ores et déjà partie de la politique éducative dès l'école primaire, notamment dans le cadre des cours d'enseignement moral et civique, en place dès le CP, qui comportent un volet dédié à l'égalité filles-garçons.

De même, les séances d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité dites EVARS, prévues par la loi depuis 200136(*), doivent permettre d'aborder cette problématique. Le nouveau programme d'éducation à la vie affective et relationnelle - seuls ces deux aspects étant abordés à l'école maternelle ainsi qu'à l'école primaire - est entré en vigueur à la rentrée 2025 et met l'accent, non seulement sur les connaissances du corps, mais aussi sur les compétences psychosociales, le respect de soi et des autres et l'égalité entre filles et garçons. La délégation rappelle ici son soutien constant aux séances d'EVARS, qui constituent un levier indispensable à la progression de l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre toutes les formes de violences.

Au-delà de ces contenus pédagogiques abordant directement les enjeux d'égalité, il importe que, sans entraver la liberté pédagogique du corps enseignant, ces enjeux soient pris en compte dans les programmes et les manuels de l'ensemble des disciplines.

Une charte sur les manuels scolaires, fondée sur les travaux du Centre Hubertine Auclert et réalisée avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, a été signée en septembre 2024 par les 32 éditeurs membres de l'Association des éditeurs des manuels scolaires. Le cahier des charges s'articule autour de cinq principes :

· une représentation plurielle et équilibrée des femmes et des hommes ;

· une plus grande visibilité des femmes dans le champ des savoirs ;

· une présentation non sexiste des femmes et des hommes à tous les âges de la vie ;

· des mises en situation ne renforçant pas les stéréotypes ;

· un langage égalitaire simple.

Il s'agit désormais de s'assurer de l'application de cette charte par les éditeurs, en en réalisant un bilan d'ici la fin d'année 2026. Si cette modalité souple ne s'avérait pas suffisante pour faire évoluer les contenus, la mise en place d'une labellisation égalité filles-garçons des manuels scolaires pourrait être envisagée.

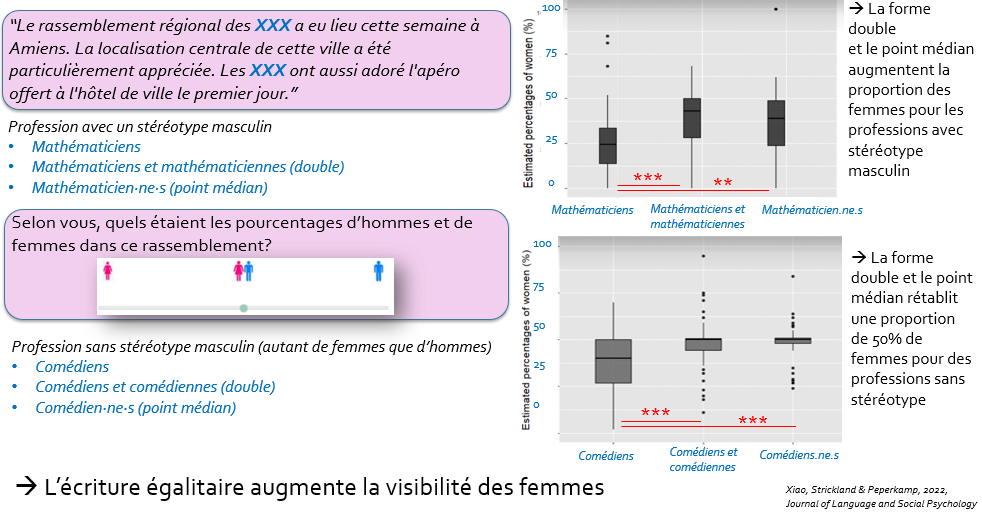

Dans la lignée de l'objectif visant à donner une meilleure visibilité aux femmes, une réflexion sur l'emploi, de façon raisonnée, d'une écriture égalitaire pourrait être engagée. En effet, divers travaux scientifiques montrent que les modalités d'écriture influencent les perceptions et que l'usage d'une langue inclusive ou égalitaire permet de réduire certains stéréotypes induits par l'usage systématique du masculin neutre. Ainsi, lorsqu'un texte est rédigé en utilisant uniquement le masculin neutre, en particulier lorsqu'il s'agit d'une profession avec un stéréotype masculin (par exemple « les mathématiciens »), les personnes interrogées sous-estiment systématiquement la proportion de femmes, tandis qu'elles estiment cette proportion à un niveau bien plus élevé lorsqu'un texte est rédigé en employant la double flexion (mathématiciennes et mathématiciens)37(*).

Effet de l'usage d'une écriture

égalitaire pour désigner une profession

sur la perception de

la proportion de femmes au sein de cette profession

Source : graphiques présentés par Charlotte Jacquemot lors de son audition

Si l'usage de signes typographiques entre plusieurs terminaisons d'un mot (« point milieu ») et l'invention de mots nouveaux soulèvent de nombreuses questions, évoquées au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive38(*), en revanche une réflexion pourrait être engagée sur l'usage systématique de la double flexion pour évoquer des professions au sein des établissements scolaires et des contenus pédagogiques.

b) Mobiliser les établissements scolaires autour des enjeux d'égalité

Plus globalement, la délégation appelle à mobiliser l'ensemble des équipes éducatives, enseignants, chefs d'établissement et personnels de l'Éducation nationale, autour des enjeux d'égalité filles-garçons et de la prévention et de la lutte contre les stéréotypes et biais de genre et les comportements sexistes dès le plus jeune âge.

Elle soutient la proposition de la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)39(*) d'établir un cahier des charges pour une labellisation égalité filles-garçons des établissements du premier degré, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les établissements du second degré.

Face à un foisonnement d'informations sur les enjeux d'égalité filles-garçons, disponibles notamment sur le réseau Canopé, elle recommande également la rédaction d'un vademecum bien structuré et fournissant des ressources claires et facilement mobilisables, sur le modèle du vademecum sur la laïcité.

Elle encourage également les établissements scolaires à organiser des événements à l'occasion de la Fête de la science, début octobre, mais aussi de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le 11 février.

|

Recommandation n° 5 : Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et à la déconstruction des stéréotypes et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires. |

3. Développer la culture scientifique pour toutes et tous, dans tous les territoires

Au-delà des enjeux d'égalité filles-garçons, la délégation est convaincue de la nécessité d'acculturer l'ensemble des jeunes à la culture scientifique dès le primaire, tant sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire et hors scolaire.

Cette culture scientifique, notamment les émissions, revues, musées et actions de médiation scientifiques, doit veiller à soutenir les aspirations des filles qui montrent un intérêt pour les sciences, en mettant en lumière des femmes scientifiques et leur contribution à la recherche.

a) Augmenter la représentation des femmes scientifiques dans les médias audiovisuels