- L'ESSENTIEL

- I. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE

FORCÉE DES CPTS, APPUYÉ SUR DES MODALITÉS DE FINANCEMENT

INCITATIVES

- II. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES CPTS

ET FAVORISER LEUR CONTRIBUTION EFFECTIVE À LA COORDINATION DES

SOINS

- A. OPTIMISER LA DÉPENSE PUBLIQUE ET MIEUX

ORIENTER L'ACTION DES CPTS

- 1. Améliorer l'adéquation entre les

financements alloués et la réalité de l'action des CPTS

afin d'assurer l'efficacité de la dépense publique

- 2. Mettre en oeuvre un dialogue de gestion efficace

sur l'ensemble du territoire et encourager l'utilisation d'indicateurs

adaptés aux spécificités des territoires et à la

maturité des CPTS

- 1. Améliorer l'adéquation entre les

financements alloués et la réalité de l'action des CPTS

afin d'assurer l'efficacité de la dépense publique

- B. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES

CPTS

- A. OPTIMISER LA DÉPENSE PUBLIQUE ET MIEUX

ORIENTER L'ACTION DES CPTS

- I. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE

FORCÉE DES CPTS, APPUYÉ SUR DES MODALITÉS DE FINANCEMENT

INCITATIVES

- LISTE DES PROPOSITIONS

- LA MISSION D'ÉVALUATION ET DE

CONTRÔLE

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (MECSS)

- I. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE

FORCÉE DES CPTS, APPUYÉ SUR DES MODALITÉS DE FINANCEMENT

INCITATIVES

- A. LE DÉPLOIEMENT RAPIDE DE CPTS, PORTEUR

D'EFFETS CONCRETS MAIS INÉGAUX SUR LA COORDINATION DES SOINS DE

VILLE

- B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT INCITATIVES,

MAIS FAIBLEMENT PILOTÉES

- A. LE DÉPLOIEMENT RAPIDE DE CPTS, PORTEUR

D'EFFETS CONCRETS MAIS INÉGAUX SUR LA COORDINATION DES SOINS DE

VILLE

- II. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES CPTS

ET FAVORISER LEUR CONTRIBUTION EFFECTIVE À LA COORDINATION DES

SOINS

- A. OPTIMISER LA DÉPENSE PUBLIQUE ET MIEUX

ORIENTER L'ACTION DES CPTS

- B. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES

CPTS

- A. OPTIMISER LA DÉPENSE PUBLIQUE ET MIEUX

ORIENTER L'ACTION DES CPTS

- I. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE

FORCÉE DES CPTS, APPUYÉ SUR DES MODALITÉS DE FINANCEMENT

INCITATIVES

- EXAMEN PAR LA MISSION D'ÉVALUATION ET DE

CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- DÉPLACEMENT

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

DES PROPOSITIONS

N° 32

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la mission d'évaluation et de

contrôle de la sécurité sociale (1)

de la commission

des affaires sociales (2) sur les communautés

professionnelles territoriales de

santé,

Par Mme Corinne IMBERT

et M. Bernard JOMIER,

Sénatrice et Sénateur

(1) Cette mission d'évaluation est composée de : M. Alain Milon, président ; Mmes Élisabeth Doineau, Annie Le Houerou, vice-présidentes ; Mmes Solanges Nadille, Cathy Apourceau-Poly, Marie-Claude Lermytte, Raymonde Poncet Monge, Véronique Guillotin, secrétaires ; Mmes Chantal Deseyne, Pascale Gruny, M. Olivier Henno, Mme Corinne Imbert, MM. Bernard Jomier, Philippe Mouiller, Mmes Émilienne Poumirol, Marie-Pierre Richer, M. Jean Sol.

(2) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris.

L'ESSENTIEL

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) bénéficient, depuis 2019, d'un soutien opérationnel et financier important des pouvoirs publics. Dans ce contexte, la Mecss a souhaité étudier la pertinence des fonds qui leur sont consacrés.

À l'issue de leurs travaux, les rapporteurs appellent à renforcer le contrôle financier des CPTS et à favoriser leur contribution effective à l'amélioration de l'offre de soins dans les territoires.

I. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE FORCÉE DES CPTS, APPUYÉ SUR DES MODALITÉS DE FINANCEMENT INCITATIVES

A. LE DÉPLOIEMENT RAPIDE DE CPTS, PORTEUR D'EFFETS CONCRETS MAIS INÉGAUX

1. Le déploiement rapide des CPTS, outil central d'organisation des soins de ville

Créées par la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, les CPTS ont été, dès l'origine, conçues comme un outil souple de coordination des soins ambulatoires, à l'initiative des professionnels de santé. Un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) conclu par l'assurance maladie et les syndicats de professionnels de santé a fixé les conditions d'accompagnement et de financement des CPTS autour de six missions1(*).

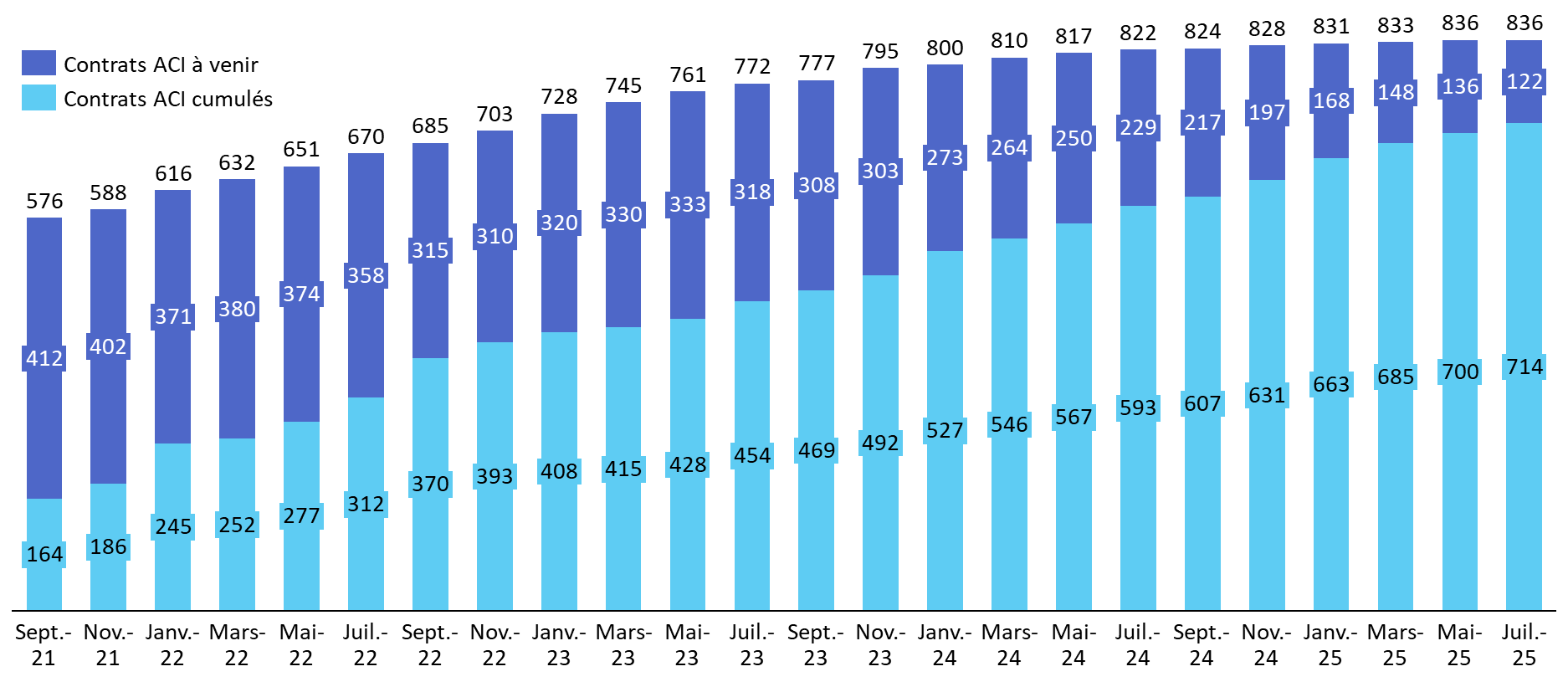

Poussé par les pouvoirs publics, le nombre de CPTS a très fortement progressé ces dernières années, passant d'une vingtaine en 2018 à plus de 800 en mai 2025. Elles couvrent désormais une grande partie du territoire national et 82 % de la population.

2. Des résultats concrets mais inégaux sur le terrain

Les acteurs auditionnés ont souligné l'action des CPTS en matière d'accès aux soins, d'organisation des parcours et de prévention. Elles permettent également aux pouvoirs publics de disposer localement d'interlocuteurs susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des politiques de santé.

Toutefois, en réalité, l'apport effectif des CPTS n'a jamais été réellement mesuré au niveau national. Par ailleurs, l'implication variable des professionnels de santé dans leur CPTS est particulièrement soulignée. Selon l'UNPS, ces derniers ont, en pratique, « du mal à s'approprier les CPTS, jugées trop administrées et peu lisibles ».

B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT INCITATIVES, MAIS FAIBLEMENT PILOTÉES

1. Des modalités de financement sur fonds publics définies pour faciliter la création des CPTS

Les CPTS reçoivent deux types de financements dont le montant est fonction du nombre d'habitants couverts. Un financement pour le fonctionnement attribué avant le démarrage des missions et un financement pour chaque mission engagée composé d'une part fixe et d'une part variable, calculée selon l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat.

Les ARS apportent également un soutien financier aux CPTS, par les crédits du fonds d'intervention régional (FIR), particulièrement en phase de lancement. Des fonds conventionnels de l'assurance maladie peuvent également être versés, sous certaines conditions, avant la signature de l'ACI.

2. Des financements importants qui souffrent d'un pilotage et d'un contrôle manifestement insuffisants

Les sommes versées aux CPTS sont importantes : 105,8 et 121 millions d'euros, respectivement, en 2022 et 2023. Dans ces conditions, les rapporteurs n'ont pu que regretter la faible connaissance des financements attribués aux CPTS et s'étonnent qu'aucun outil de pilotage de la dépense ne soit disponible à l'échelle nationale.

Proposition n° 22(*) : Mettre en place un outil de pilotage de la dépense et d'analyse des financements alloués aux CPTS sur l'ensemble du territoire national.

Si le dialogue de gestion constitue le principal outil de pilotage financier de l'activité des CPTS permettant d'évaluer leurs actions, les rapporteurs ont pu constater les limites de certains indicateurs retenus. Trop souvent, le justificatif demandé apparaît faible : une simple mention dans le rapport d'activité d'une réunion suffit parfois à attester de sa tenue.

II. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES CPTS ET FAVORISER LEUR CONTRIBUTION EFFECTIVE À LA COORDINATION DES SOINS

A. OPTIMISER LA DÉPENSE PUBLIQUE ET MIEUX ORIENTER L'ACTION DES CPTS

1. Améliorer l'adéquation entre les financements alloués et la réalité de l'action des CPTS afin d'assurer l'efficacité de la dépense publique

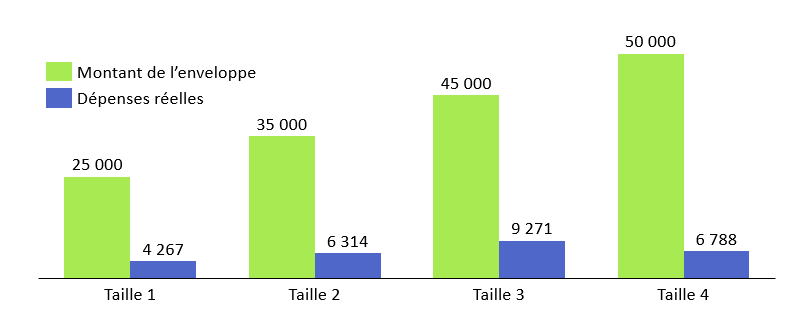

Il existe une réelle dichotomie entre enveloppes théoriques et dépenses réellement engagées. Ainsi, la mission « gestion de crise sanitaire » semble largement surfinancée quand d'autres, comme la mission « prévention », paraissent sous-estimées. Les rapporteurs souhaitent la mise en place d'un cadre national autorisant la fongibilité des enveloppes entre chaque mission.

Consommation moyenne de l'enveloppe

« crise sanitaire » attribuée

lors de la

première rédaction du plan de gestion de crise, par taille de

CPTS

(en euros)

Source : Mecss du Sénat, d'après des données FCPTS

Par ailleurs, l'existence de crédits de fonctionnement, alloués dès la naissance de la CPTS puis pendant toute la durée contrat, conduit à s'interroger. Il existe un risque que cette rémunération au titre du fonctionnement fasse double emploi avec la part fixe des financements par mission.

C'est pourquoi les rapporteurs estiment que la négociation du prochain ACI doit être l'occasion de revoir le périmètre des missions ainsi que les modalités de leur financement.

Proposition n° 5 : Conduire une étude nationale sur le montant des dépenses effectives des CPTS sur chacune des six missions conventionnelles pour pouvoir réviser, dans le cadre de la négociation du prochain ACI, le périmètre et la répartition des crédits entre ces missions.

Enfin, une discussion doit être engagée entre les financeurs et les organisations représentatives pour augmenter la part variable du financement des CPTS basée sur l'atteinte d'objectifs.

Proposition n° 6 : Prévoir, dans le cadre du prochain ACI, d'augmenter progressivement la part variable dans le financement par mission des CPTS.

2. Mettre en oeuvre un dialogue de gestion efficace sur l'ensemble du territoire et encourager l'utilisation d'indicateurs adaptés aux spécificités des territoires et à la maturité des CPTS

L'utilisation d'outils de gestion performants et de plateformes interopérables doit être favorisée dans le cadre du dialogue de gestion, afin de simplifier la transmission des données et des pièces justificatives. Les rapporteurs appellent également à l'utilisation d'indicateurs évolutifs en fonction de l'ancienneté de la CPTS et de sa taille afin de tenir compte de sa capacité à influer sur les résultats en santé de son territoire.

B. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES CPTS

1. Mieux contrôler les dépenses et la gestion des CPTS

L'ACI laisse une très grande liberté aux CPTS dans l'utilisation des fonds qui leur sont octroyés et le risque de mésusage de ces fonds publics a fréquemment été évoqué.

Illustrations de mésusages et de dépenses litigieuses

- organisation d'activités culturelles et sportives à destination de leurs membres, tels que des cours de yoga, des sorties en voile ou des « soirées théâtre »3(*) ;

- thésaurisation d'une partie des fonds octroyés demeurant inutilisée et épargnée ;

- utilisation de fonds de l'assurance maladie pour réaliser un investissement immobilier.

De plus, les rapporteurs ont observé que le niveau d'information dont disposent les régulateurs sur les dépenses engagées par les CPTS est très variable. Une CPAM rapporte, ainsi, que l'une des CPTS de son territoire lui adresse son rapport d'activité « amputé de la partie financière ».

Proposition n° 9 : Imposer la transmission à l'ARS et à la CPAM des documents budgétaires et comptables nécessaires au contrôle de l'utilisation des fonds publics accordés aux CPTS.

Ainsi, bien que les rapporteurs demeurent attachés à la libre organisation des professionnels, un encadrement plus strict de la gestion financière des CPTS au niveau national doit être recherché. Celui-ci pourrait amener à fixer des règles visant notamment à interdire explicitement certaines pratiques, prévoir des mécanismes de récupération des indus et de sanctions financières visant directement les personnes responsables des dépenses litigieuses.

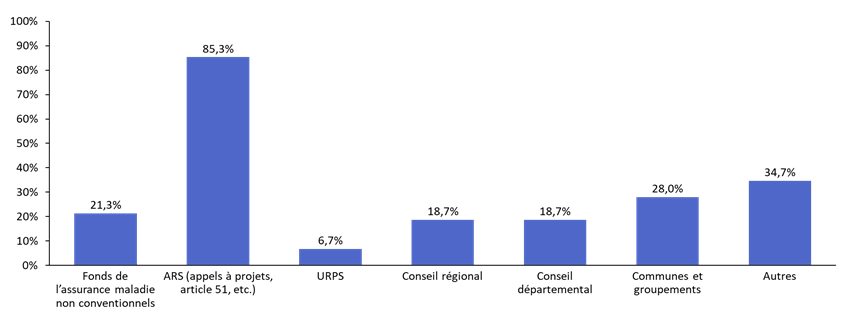

2. L'indispensable contrôle des sources de financement des CPTS

À côté du financement conventionnel et des cotisations versées par les adhérents, les CPTS disposent parfois de sources de financement secondaires très diversifiées : y figurent notamment les collectivités territoriales mais aussi des acteurs privés, tels que des associations ou des laboratoires pharmaceutiques. Ces financements sont aujourd'hui difficilement identifiables.

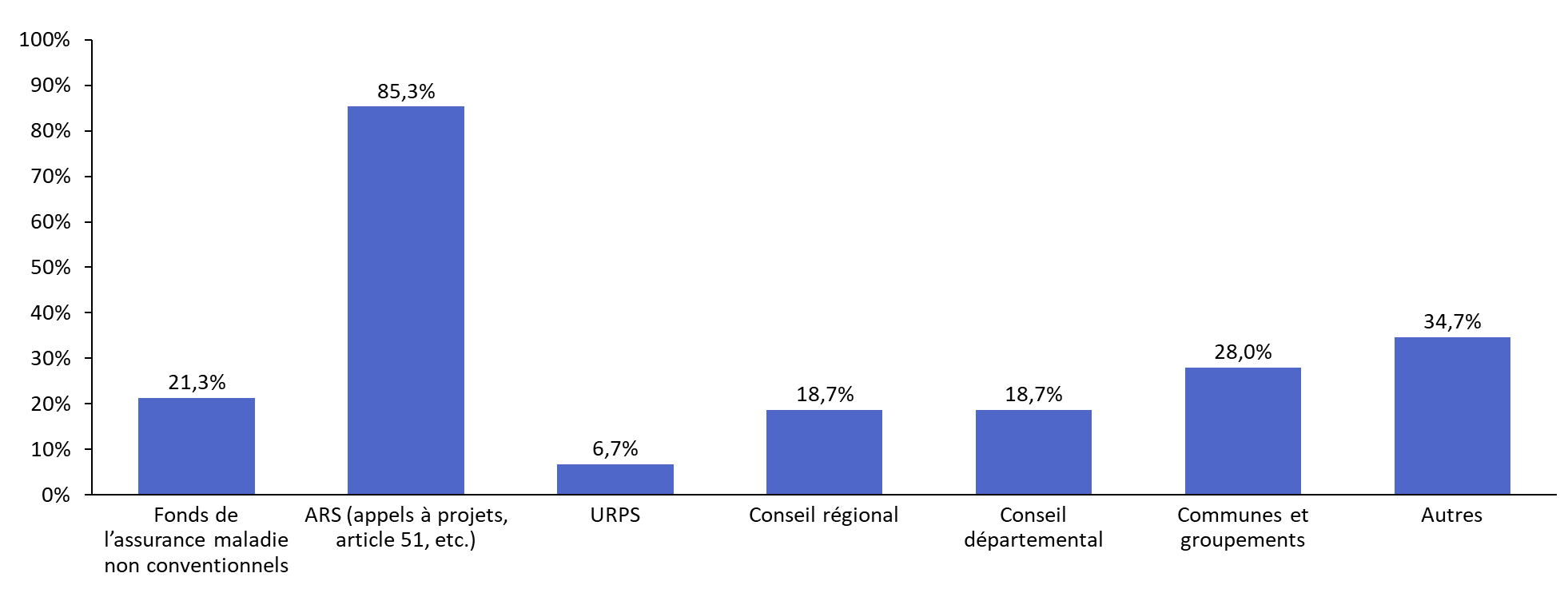

Part des CPAM identifiant une source de

financement secondaire

pour au moins une CPTS de leur ressort

territorial

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Proposition n° 11 : Mettre en place, dans le cadre du nouvel ACI, un contrôle systématique des sources de financement des CPTS à l'aide des documents budgétaires et comptables transmis.

Certains financements secondaires observés suscitent des risques spécifiques. Tel est le cas, en particulier, des fonds versés par des laboratoires pharmaceutiques en contrepartie de formations. Une réflexion doit être engagée avec les professionnels de santé sur l'opportunité d'encadrer davantage le financement des CPTS par des entreprises.

Réunie le mercredi 15 octobre 2025 sous la présidence de Mme Pascale Gruny, la commission des affaires sociales a adopté le rapport et les propositions présentés par Corinne Imbert et Bernard Jomier, rapporteurs, et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.

LISTE DES PROPOSITIONS

|

Proposition n° 1 |

Dans la perspective de la négociation d'un nouvel ACI, engager une réflexion visant à découpler les financements ARS et assurance maladie en réservant les seconds aux CPTS ayant signé l'ACI. |

|

Proposition n° 2 |

Mettre en place un outil de pilotage de la dépense et d'analyse des financements alloués aux CPTS sur l'ensemble du territoire national. |

|

Proposition n° 3 |

Autoriser et encadrer la fongibilité des enveloppes entre missions. |

|

Proposition n° 4 |

Prévoir, en fonction de la maturité des CPTS, une réduction progressive des crédits de fonctionnement afin de privilégier le financement par missions. |

|

Proposition n° 5 |

Conduire une étude nationale sur le montant des dépenses effectives des CPTS sur chacune des six missions conventionnelles pour pouvoir réviser, dans le cadre de la négociation du prochain ACI, le périmètre et la répartition des crédits entre ces missions. |

|

Proposition n° 6 |

Prévoir, dans le cadre du prochain ACI, d'augmenter progressivement la part variable dans le financement par mission des CPTS. |

|

Proposition n° 7 |

Fixer au niveau national les modalités de récupération des pièces justificatives et un cadre commun d'analyse de l'action des CPTS lors du dialogue de gestion. |

|

Proposition n° 8 |

Privilégier la définition d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs de résultats adaptés aux spécificités du territoire et à la maturité des CPTS, permettant de mesurer réellement l'impact de leur action. |

|

Proposition n° 9 |

Imposer la transmission à l'ARS et à la CPAM des documents budgétaires et comptables nécessaires au contrôle de l'utilisation des fonds publics accordés aux CPTS. |

|

Proposition n° 10 |

Renforcer le cadrage national des dépenses effectuées et des rémunérations versées par les CPTS, afin d'assurer la prévisibilité des contrôles et sanctions. |

|

Proposition n° 11 |

Mettre en place, dans le cadre du nouvel ACI, un contrôle systématique des sources de financement des CPTS à l'aide des documents budgétaires et comptables transmis. |

|

Proposition n° 12 |

Engager une réflexion sur l'opportunité d'encadrer le financement des CPTS par des entreprises et, singulièrement, par des laboratoires pharmaceutiques. |

LA MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

DE LA

SÉCURITÉ SOCIALE (MECSS)

La Mecss du Sénat

Selon l'article L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale, « il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois ».

Ainsi, chacune des deux commissions des affaires sociales a créé en son sein une Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss).

Les commissions des affaires sociales disposent de prérogatives importantes en matière de contrôle4(*).

Dans le cas des missions d'évaluation et de contrôle, en cas de non-transmission d'informations, le président de la commission peut demander au juge statuant en référé de faire cesser l'entrave sous astreinte5(*). Par ailleurs, la mission d'évaluation et de contrôle peut adresser aux pouvoirs publics des observations, ceux-ci ayant deux mois pour y répondre6(*).

Conformément à son règlement intérieur, la Mecss du Sénat comprend 16 membres désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques, auxquels s'ajoute le président de la commission. Le rapporteur général et les rapporteurs de branche sont membres de droit de la Mecss.

Déroulé des travaux

Lors de sa réunion du 17 décembre 2024, la Mecss du Sénat a adopté son programme de travail pour 2025, comprenant un contrôle sur le financement des communautés professionnelles territoriales de santé.

Lors de sa réunion du 5 février 2025, la Mecss a nommé Corinne Imbert (groupe Les Républicains, sénatrice de la Charente-Maritime) et Bernard Jomier (groupe Socialiste, écologiste et républicain, sénateur de Paris) corapporteures de ce contrôle.

Des questionnaires écrits ont été adressés à l'ensemble des personnes ou entités auditionnées, au nombre d'une quarantaine. Leur liste figure à la fin du présent rapport. Les rapporteurs ont également interrogé dix-sept caisses primaires d'assurance maladie afin d'obtenir des éléments concernant les indicateurs mis en place et les modalités de contrôle des actions réalisées par les CPTS.

Par ailleurs, la mission s'est déplacée dans l'Allier pour étudier l'action des CPTS sur le terrain.

Le rapport a été examiné par la Mecss du Sénat le 7 octobre 2025. Il a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat le 15 octobre 2025.

I. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE FORCÉE DES CPTS, APPUYÉ SUR DES MODALITÉS DE FINANCEMENT INCITATIVES

A. LE DÉPLOIEMENT RAPIDE DE CPTS, PORTEUR D'EFFETS CONCRETS MAIS INÉGAUX SUR LA COORDINATION DES SOINS DE VILLE

1. Le déploiement rapide des CPTS, outil central d'organisation des soins de ville

a) La genèse des CPTS

Créées par la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé7(*), les CPTS ont été, dès l'origine, conçues comme un outil souple de coordination des soins ambulatoires, à l'initiative des professionnels de santé. À rebours du projet de service territorial de santé au public (STSP) initialement envisagé par le Gouvernement de l'époque, le législateur a, en effet, souhaité que la constitution des CPTS résulte des professionnels eux-mêmes. La loi prévoit, ainsi, que ces derniers peuvent « décider de se constituer » en CPTS, afin « d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé (...) et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé »8(*). Ce principe a plusieurs fois été réaffirmé depuis.

L'initiative et la libre organisation des

professionnels,

des principes originels auxquels la commission demeure

attachée

Le projet initial du Gouvernement, en 2014, confiait aux agences régionales de santé (ARS) le soin d'assurer « la mise en place du service territorial de santé au public », sur la base d'un diagnostic territorial qu'elles devaient établir elles-mêmes. Le projet de loi autorisait également le directeur général de l'ARS à subordonner l'attribution de crédits du fonds d'intervention régional (FIR) ou l'octroi d'autorisations d'activités à la participation du bénéficiaire à la mise en oeuvre du projet territorial de santé qui fondait le STSP9(*).

Comme le relevaient les rapporteurs Alain Milon, Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, ce dispositif a été « quasi-unanimement dénoncé par les professionnels pour son caractère excessivement rigide, hyper-administré, ainsi que pour sa logique normative perçue comme descendante, de l'ARS vers les territoires et les professionnels ».

Pour tenir compte de ces réactions et au terme d'un travail de concertation, des amendements gouvernementaux adoptés par l'Assemblée nationale ont intégralement réécrit ce dispositif pour lui substituer deux outils nouveaux, à la main des professionnels de santé volontaires : l'équipe de soins primaires (ESP) et la CPTS.

La commission des affaires sociales du Sénat avait favorablement accueilli ce revirement, estimant que « toute entreprise d'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins ne peut être pensée et mise en oeuvre qu'en partant des professionnels ». En conséquence, elle avait souligné que « le dispositif des CPTS doit être entièrement facultatif et ne pas comprendre de mesures opposables aux professionnels de santé »10(*).

La commission des affaires sociales du Sénat a, depuis, réaffirmé son attachement à ces principes. Elle a supprimé de la proposition de loi dite « Valletoux », en 2023, des dispositions qui visaient à systématiser l'adhésion des professionnels de santé conventionnés et centres de santé aux CPTS, sauf opposition expresse de leur part11(*). Elle a souligné que de telles dispositions risquaient de contraindre « inutilement à adhérer aux CPTS des professionnels de santé qui n'entendent pas s'y impliquer », et de décourager « les initiatives locales, qui apparaissent pourtant particulièrement nombreuses et dynamiques ces dernières années »12(*).

Le régime juridique applicable aux CPTS a, depuis, été progressivement précisé.

Si les professionnels volontaires doivent formaliser un projet de santé transmis à l'ARS, la loi « santé » de 2019 a précisé que celui-ci serait réputé validé en l'absence d'opposition du directeur général de l'ARS dans un délai de deux mois. Une telle opposition ne peut être fondée que sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé ou sur la pertinence du territoire d'action de la CPTS13(*). La même loi a également supprimé les dispositions du code de la santé publique qui prévoyaient, jusqu'alors, que l'ARS devait prendre les initiatives nécessaires à la constitution de CPTS à défaut d'initiative des professionnels14(*).

Un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) conclu en 2019 pour une durée de cinq ans par l'assurance maladie et les syndicats de professionnels de santé a fixé les conditions d'accompagnement et de financement des CPTS, autour de six missions de service public - les quatre premières étant obligatoires et les deux dernières, optionnelles -, également inscrites dans le code de la santé publique par une ordonnance de 202115(*) :

- l'amélioration de l'accès aux soins, comprenant l'accès à un médecin traitant, la prise en charge des soins non programmés en ville et le développement de la télésanté ;

- l'organisation des parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;

- le développement d'actions territoriales de prévention ;

- la participation à la réponse aux crises sanitaires graves ;

- le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;

- l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire16(*).

La conclusion d'une convention avec l'ARS et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), prévoyant les modalités de réalisation de ces missions, conditionne le versement d'aides de l'État ou de l'assurance maladie17(*).

La même ordonnance a précisé que les CPTS étaient constituées sous la forme d'associations régies par la loi de 190118(*). En conséquence, les professionnels sont libres d'y adhérer ou de s'en retirer à tout moment19(*).

b) Un déploiement rapide, fortement encouragé par les pouvoirs publics

Le déploiement des CPTS sur l'ensemble du territoire national a été activement recherché par les pouvoirs publics ces dernières années. Le Président de la République et le Gouvernement ont, ainsi, plusieurs fois réaffirmé l'objectif de couvrir l'ensemble de la population nationale d'ici à la fin de l'année 202320(*).

Si cet objectif ambitieux est demeuré inaccompli, le nombre de CPTS a, toutefois, très fortement progressé ces dernières années. Alors qu'en 2018, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) ne dénombrait qu'une vingtaine de CPTS validées par les ARS21(*), la France comptait, au mois de mai 2025, plus de 800 CPTS validées ou en cours de validation : 700 signataires de l'ACI, 24 CPTS non signataires mais dont le projet de santé avait été validé par l'ARS et 85 disposant d'une lettre d'intention signée par l'ARS.

Nombre de CPTS ayant signé ou devant signer l'ACI (2021-2025)

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie

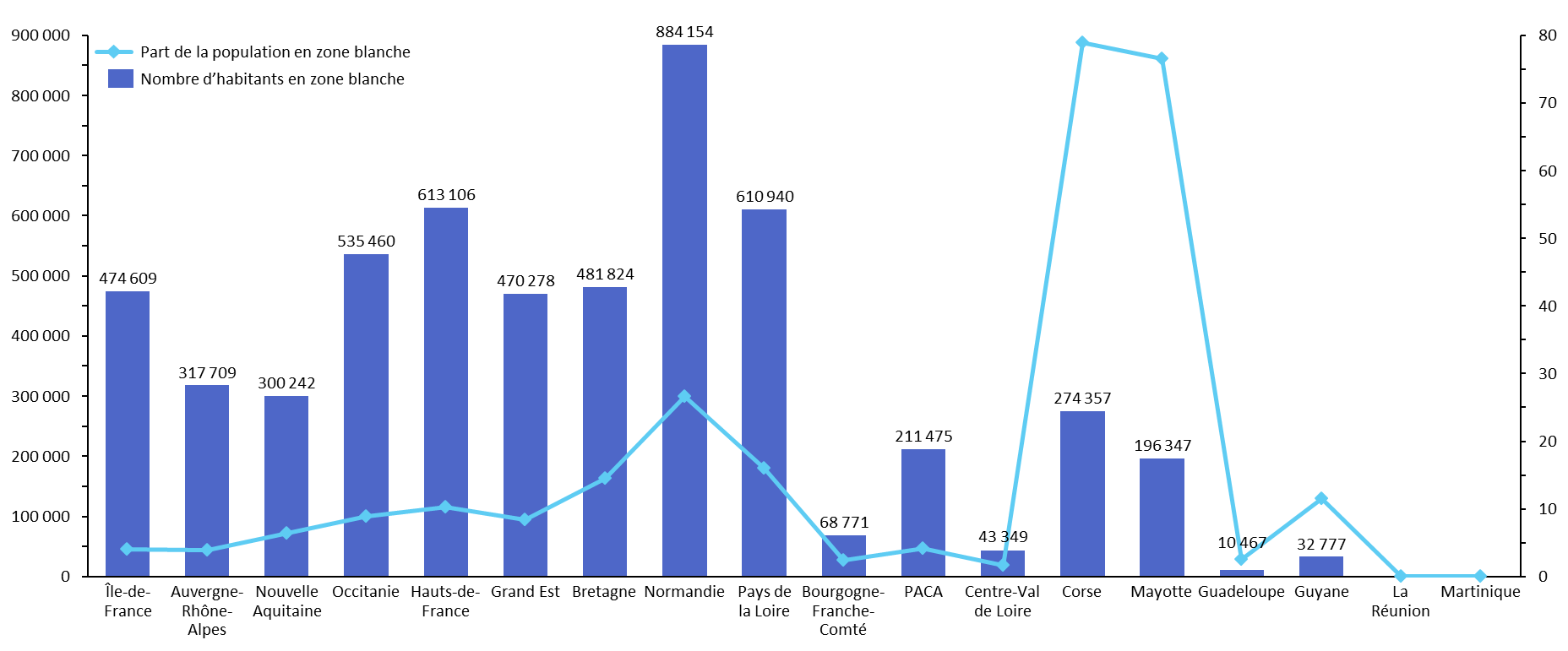

Les CPTS couvrent désormais une grande partie du territoire national. Selon l'assurance maladie, les CPTS signataires de l'ACI couvraient, en mai 2025, 82 % de la population. 5,4 millions de personnes demeuraient, toutefois, en « zone blanche », non couverte22(*). Ces zones blanches sont inégalement réparties sur le territoire national : 78,93 % des habitants de la Corse et 26,58 % des habitants de la Normandie y résident, contre 1,68 % seulement des habitants de la région Centre-Val de Loire.

Nombre d'habitants et part de la population en zone blanche, par région, en 2025

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Ce développement a été fortement encouragé par l'État. Si le législateur a finalement exclu que les ARS soient à l'initiative de la création des structures, l'État a pour autant souhaité, dès l'origine, accompagner les porteurs de projets. Une instruction de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) souligne ainsi, dès 2016, que « les ARS auront un rôle essentiel à jouer pour faciliter l'élaboration des projets », par l'accompagnement et le conseil aux professionnels de santé. Elle précise que cette aide peut se traduire « par la mise à disposition d'éléments de diagnostic territorial, d'un appui à la formalisation des projets, d'une mise en relation avec d'autres acteurs... »23(*).

Au-delà des aides financières, analysées infra, les ARS ont ainsi mis en place de nombreuses actions destinées à favoriser la création des CPTS. L'ARS Grand Est, entendue par les rapporteurs, souligne la mise en place d'une « taskforce territoriale incluant ARS, CPAM, mutualité sociale agricole (MSA) et union régionale des professionnels de santé - médecins libéraux (URPS-ML) [qui] soutient les projets dès la phase amont de la lettre d'attention en s'assurant que celle-ci répondra aux attendus ». L'ARS indique également financer trois chargés de mission de l'URPS-ML, appuyant les professionnels de santé à un stade précoce du projet.

Si de nombreuses ARS appuient les porteurs de projet en mettant à leur disposition un consultant destiné à leur fournir un soutien méthodologique et rédactionnel ou en finançant le recrutement d'un coordonnateur, une grande hétérogénéité persiste dans les pratiques. Le rapport « Tour de France des CPTS », établi en juin 2023 par trois personnalités qualifiées, relevait des actions « assez diverses » et des situations dans lesquelles des CPTS « ont passé plus d'un an entre [la validation de la lettre d'intention et la signature de l'ACI], faute justement d'un appui méthodologique et rédactionnel adéquat »24(*).

L'assurance maladie a également mis en place plusieurs actions destinées à faciliter la création d'une CPTS. Le dispositif national « Accélérateur CPTS », mis en place en 2021, a ainsi permis d'accompagner plus de 300 professionnels dans leur projet, en les aidant à définir et prioriser leurs actions et en partageant les bonnes pratiques. L'assurance maladie a également mis à disposition un outil de diagnostic, fournissant une vingtaine d'indicateurs relatifs à l'offre de soins ou au profil de la population pour chaque territoire de CPTS.

2. Des résultats concrets mais inégaux sur le terrain

a) Des outils efficaces de coordination des professionnels de santé

En regroupant les professionnels de santé volontaires sur un territoire, les CPTS permettent de promouvoir des réponses collectives et coordonnées aux besoins de santé de la population. Cette « responsabilité populationnelle » des professionnels de santé a, dès l'origine, été mise en avant. L'instruction de la DGOS précitée de 2016 définit, ainsi, les CPTS comme « des équipes de projets, s'inscrivant dans une approche populationnelle ». Celles-ci ne visent « pas seulement à améliorer la réponse à la patientèle de chaque acteur mais aussi à organiser la réponse à un besoin de santé sur un territoire »25(*).

Les acteurs auditionnés par les rapporteurs ont, très majoritairement, souligné l'apport des CPTS en matière d'accès aux soins et d'organisation des parcours. Le ministère relève, ainsi, que « les CPTS sont souvent à l'initiative du déploiement de dispositifs innovants pour améliorer l'accès aux soins (médicobus, services d'accès aux soins, article 51...), qui ne pourraient pas se développer ou se concrétiser sans leur intervention »26(*). Dans sa récente « Grande Enquête », la Fédération des CPTS (FCPTS) liste également de nombreux dispositifs mis en place par les CPTS pour améliorer l'accès aux soins : orientation des patients sans médecin traitant vers une offre existante, établissement d'une liste de patients sans médecin traitant, développement des protocoles de coopération, etc.27(*)

Les CPTS contribuent également à la mise en oeuvre d'actions de prévention. Plusieurs d'entre elles portent, par exemple, l'expérimentation Icope (Integrated Care for Older People28(*)) visant, conformément à une démarche préconisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à repérer précocement et prévenir le déclin fonctionnel lié à l'âge en outillant les professionnels de premier recours29(*). Certaines CPTS s'engagent, par ailleurs, dans la mise en oeuvre d'actions de dépistage sur leur territoire.

Enfin, les CPTS permettent aux pouvoirs publics, à l'assurance maladie et aux acteurs du système de santé de disposer localement d'interlocuteurs susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des politiques de santé. Le ministère souligne, ainsi, que les CPTS agissent « comme des relais efficaces et pertinents pour la mise en oeuvre des politiques publiques portées par le ministère : santé mentale, prise en charge de pathologies chroniques, soins palliatifs, etc. ». Les CPTS offrent aussi un interlocuteur, en ville, aux établissements de santé : le rapport « Tour de France » de 2023 observait, ainsi, que les hôpitaux « évoquent quasi systématiquement l'émergence des CPTS comme un facteur positif pour le dialogue avec la ville »30(*).

b) Le risque d'un déploiement « à marche forcée » et l'inégale contribution des CPTS sur le territoire

Malgré ces apports, la contribution des CPTS à la coordination des professionnels, à l'amélioration de l'accès aux soins ou au déploiement des actions de prévention apparaît inégale. De nombreux acteurs ont souligné, lors de leur audition, le risque d'un déploiement « à marche forcée », pour répondre à l'objectif gouvernemental d'une couverture intégrale du territoire national, et de l'apparition de « coquilles vides ». L'Union nationale des professionnels de santé (UNPS), entendue par les rapporteurs, estime ainsi que « la stratégie de généralisation accélérée des CPTS à l'ensemble du territoire, sans adhésion suffisante des professionnels, s'est révélée, in fine, contre-productive et a pu nuire à l'appropriation du dispositif par les acteurs de terrain ».

L'implication inégale des professionnels de santé dans leur CPTS est particulièrement soulignée. L'UNPS indique encore que, bien qu'un « grand nombre de professionnels de santé [ait] adhéré à une CPTS », ces derniers ont, en pratique, « du mal à s'approprier les CPTS, jugées trop administrées et peu lisibles. » Ce faible engouement serait particulièrement marqué chez les médecins et, parfois, « accentué par la mise en place de l'accès direct au sein des CPTS ».

Les rapporteurs, qui ont interrogé l'assurance maladie comme le ministère à ce sujet, s'étonnent que les données relatives à l'adhésion des professionnels de santé demeurent lacunaires, plus de huit ans après la création des CPTS et alors que cet indicateur apparaît particulièrement pertinent pour mesurer leur implantation dans les territoires. L'assurance maladie souligne, en effet, la fragilité des données dont elle dispose « liée à des normes et des qualités de remplissage par les CPTS inégales ».

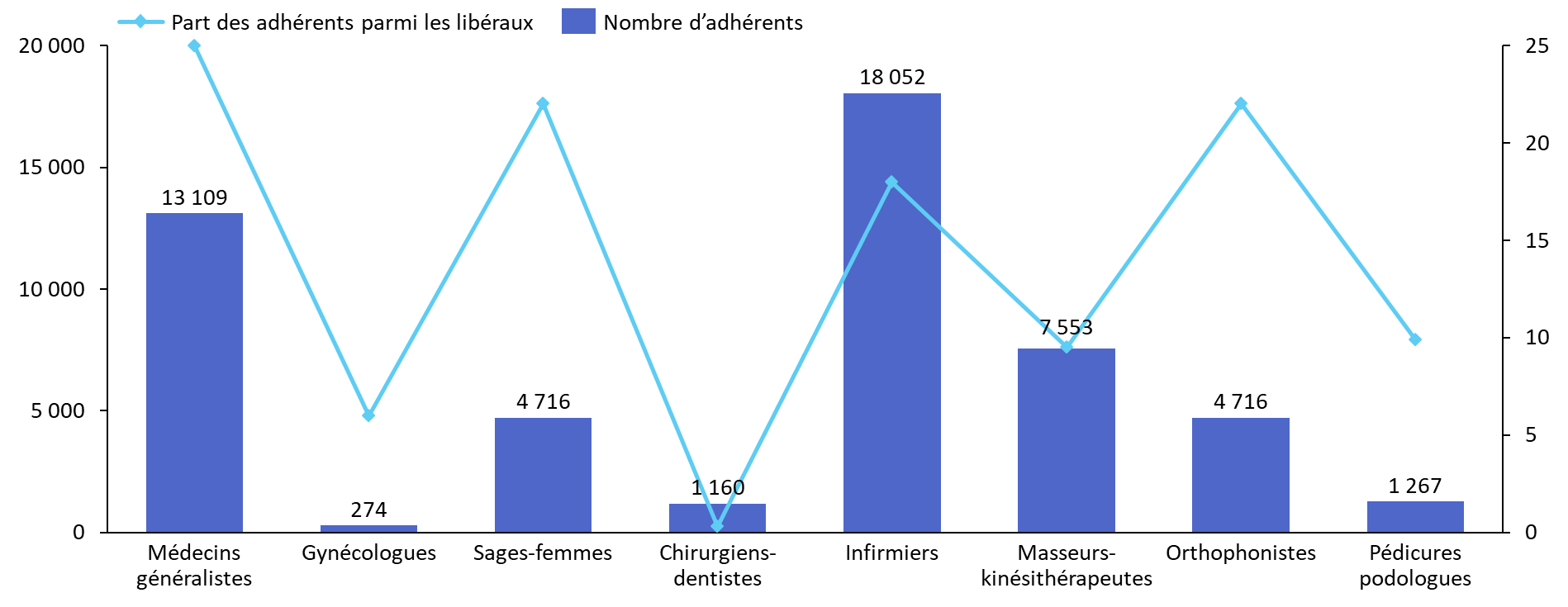

Ces données tendent toutefois à montrer une implication très inégale des professions exerçant en ambulatoire, 25 % des médecins généralistes étant identifiés comme adhérant à une CPTS, contre 9,5 % des masseurs-kinésithérapeutes, 6 % des gynécologues et 0,3 % des chirurgiens-dentistes libéraux. Avec plus de 18 000 adhésions recensées, les infirmiers constitueraient la profession la mieux représentée au sein des CPTS.

Nombre et proportion des professionnels libéraux adhérant aux CPTS, par profession

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse de l'assurance maladie

La présence de certaines professions ne relevant pas, au sens du code de la santé publique, des professions de santé dans les CPTS et, parfois, dans leurs organes décisionnels, a également été relevée par plusieurs personnes auditionnées. L'assurance maladie identifiait ainsi, au milieu de l'année 2025, 26 sophrologues, 9 hypnothérapeutes et 5 réflexologues adhérant à une CPTS.

En outre, l'apport effectif des CPTS au niveau national apparaît encore faiblement mesuré. Le rapport « Tour de France » de 2023 affirmait, ainsi, que « pour l'ensemble des missions pour lesquelles les CPTS sont financées (accès aux soins, organisation des parcours de soins, prévention, qualité et pertinence, accompagnement des professionnels), il est trop tôt pour mener un travail d'évaluation de l'action conduite »31(*). Aucune évaluation nationale n'a été conduite depuis.

Dans ce contexte, le développement des CPTS continue parfois de susciter la défiance de certains professionnels et la place qui leur est accordée dans l'organisation des soins ou la représentation des professionnels est parfois contestée. Dans une publication de novembre 2024 relative aux CPTS, l'Union française pour une médecine libre (UFML-S) rappelle ainsi que les CPTS n'ont pas de « droit légitime de représenter les professionnels de santé »32(*).

B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT INCITATIVES, MAIS FAIBLEMENT PILOTÉES

1. Des modalités de financement sur fonds publics définies pour faciliter la création des CPTS et leur offrir une grande liberté d'organisation

a) Un financement conventionnel, principalement assis sur les missions légales des CPTS

Les CPTS signataires de l'ACI ayant conclu avec la CPAM et l'ARS une convention reçoivent sur ce fondement deux types de financements :

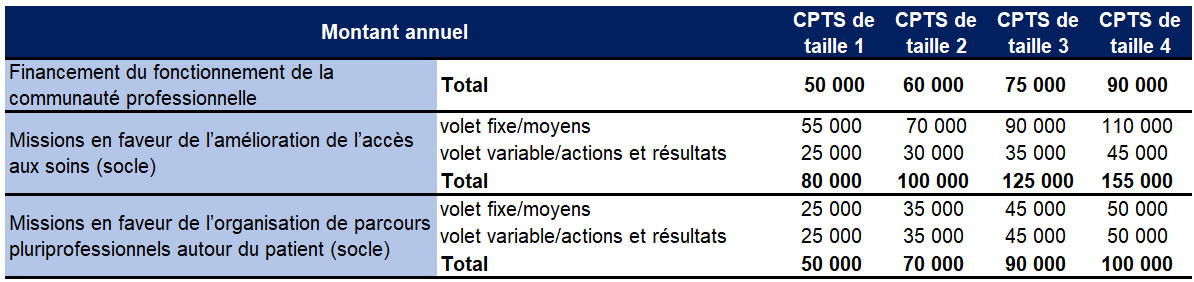

- un financement pour le fonctionnement attribué avant le démarrage des missions et permettant d'assurer le fonctionnement de la CPTS de manière pérenne (l'enveloppe est comprise entre 50 000 et 90 000 euros) ;

- un financement pour chaque mission engagée composé d'une part fixe (allouée dès le début de chaque mission) et d'une part variable (calculée selon l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat et de l'intensité des moyens déployés par la CPTS pour chaque mission).

La part fixe permet d'amorcer et de soutenir la structure dès le lancement des missions, offrant à la CPTS un financement pérenne pour le volet fixe de ses dépenses liées aux actions à mettre en oeuvre (tels que les salaires par exemple). Concrètement, à la date de démarrage de chaque nouvelle mission, 75 % du volet fixe est versé, proratisé en fonction de la date anniversaire du contrat. Puis à chaque date anniversaire du contrat, le solde de la part fixe de l'année n-1 est versé ainsi que les 75 % de l'enveloppe pour l'année n.

La part variable, quant à elle, incite les CPTS à atteindre des objectifs, adaptés aux besoins spécifiques du territoire et à la taille de la structure. Elle est fondée sur des indicateurs d'actions et de résultats fixés, pour chaque mission, dans le contrat conclu par la CPTS avec l'ARS et la CPAM33(*).

Ce système, similaire à celui appliqué aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), est conçu pour pérenniser le financement et soutenir la coordination et la gouvernance des structures de santé.

Les financements conventionnels prévus par l'ACI sont fonction du nombre d'habitants couverts par la CPTS. Quatre « tailles » sont ainsi définies34(*) :

|

Taille |

Nombre d'habitants couverts |

|

Taille 1 |

Moins de 40 000 |

|

Taille 2 |

Entre 40 000 et 79 999 |

|

Taille 3 |

Entre 80 000 et 175 000 |

|

Taille 4 |

Plus de 175 000 |

Le tableau ci-dessous présente les financements prévus par l'ACI selon la catégorie de la CPTS et le type de mission, ainsi que, pour chaque mission, la répartition entre volet fixe et volet variable :

Il faut ajouter que les communautés professionnelles de taille 4 comprenant au moins 100 membres bénéficient d'une majoration de 10 % sur l'ensemble des missions socles ou optionnelles.

Selon les chiffres fournis par l'assurance maladie, dans le cas où la part variable de chaque mission serait intégralement versée aux 700 CPTS ayant signé l'ACI au 31 mai 2025, le montant total des financements conventionnels s'élèverait à 254 millions d'euros par an.

b) Des financements complémentaires par l'assurance maladie et les ARS, destinés à favoriser la création des CPTS et leur contribution à l'innovation sanitaire

Les ARS apportent par ailleurs un accompagnement et un soutien financier aux CPTS, par les crédits du FIR, particulièrement en phase de lancement. L'objectif est que, sauf exception, l'ARS finance l'émergence des CPTS en amont de la signature de l'ACI. Les fonds conventionnels prennent ensuite le relais.

Les ARS peuvent, d'abord, soutenir les porteurs de projets, tout au long de l'élaboration du projet de santé, pour les aider à le concevoir, à financer un consultant ou le recrutement d'un coordonnateur35(*). Ce financement par le FIR est accordé, au plus tôt, à partir de la validation de la lettre d'intention et de la constitution de la CPTS en association.

Mais ce type de financement présente une grande variabilité entre les régions en fonction des ARS. Son montant peut se situer entre 10 000 et 50 000 euros. Dans certaines régions, selon la FCPTS, aucun versement n'est même déclaré au titre du FIR. De plus, il apparait que seule une minorité de CPTS bénéficie de ces fonds. Selon la fédération, « moins de 10 % des CPTS interrogées déclarent percevoir des fonds du FIR ».

Des fonds conventionnels de l'assurance maladie peuvent également être versés, dans certaines conditions, avant la signature de l'ACI. Le dispositif de « contrat précoce » a, ainsi, pour objectif de constituer un crédit d'amorçage lorsque la CPTS conduit une action opérationnelle avant même d'avoir formellement signé l'ACI. Si la signature de l'ACI n'est pas effective dans les 9 mois suivant le versement de ces crédits d'amorçage, la somme est récupérée par l'assurance maladie.

Comme l'a indiqué la FCPTS aux rapporteurs, les porteurs de projet ne connaissent pas toujours ces dispositifs financiers et ne les sollicitent donc pas systématiquement. Questionnée sur ce point par les rapporteurs, la Cnam n'a pas précisé le nombre de CPTS qui ont pu bénéficier de ce type de contrat, indiquant seulement que peu de CPTS sollicitent ces crédits.

La DGOS a souligné toute l'utilité que ces crédits peuvent avoir lors de la création d'une CPTS afin, par exemple, d'embaucher un coordinateur permettant de structurer et faire aboutir leur projet de santé et la contractualisation ACI mais aussi de financer des premiers projets permettant de mobiliser et fédérer des professionnels de santé.

Toutefois, les rapporteurs regrettent le manque de lisibilité lié à la coexistence de deux systèmes de financement qui suivent le même objectif au moment de la création des CPTS. Il semblerait plus efficient de consacrer effectivement les financements de l'ARS, dans le cadre de son accompagnement à la rédaction du projet de santé, à la phase pré-ACI et de réserver les financements conventionnels aux CPTS signataires. Outre la clarification du rôle de chacun, cette répartition stricte aurait également pour résultat d'amener les ARS à s'engager davantage dans le suivi et le soutien à la création des CPTS sur leur territoire.

Proposition n° 1 : Dans la perspective de la négociation d'un nouvel ACI, engager une réflexion visant à découpler les financements ARS et assurance maladie en réservant les seconds aux CPTS ayant signé l'ACI.

Dans tous les cas, les fonds conventionnels restent largement majoritaires dans le financement des CPTS, dont ils représentent plus de 90 % des recettes.

L'ARS Grand Est a ainsi indiqué à la mission avoir versé 505 000 euros de financements au titre du FIR en 2024. La même année, les financements ACI au titre des missions prévues par l'ACI dans la région s'élevaient à 8,1 millions d'euros.

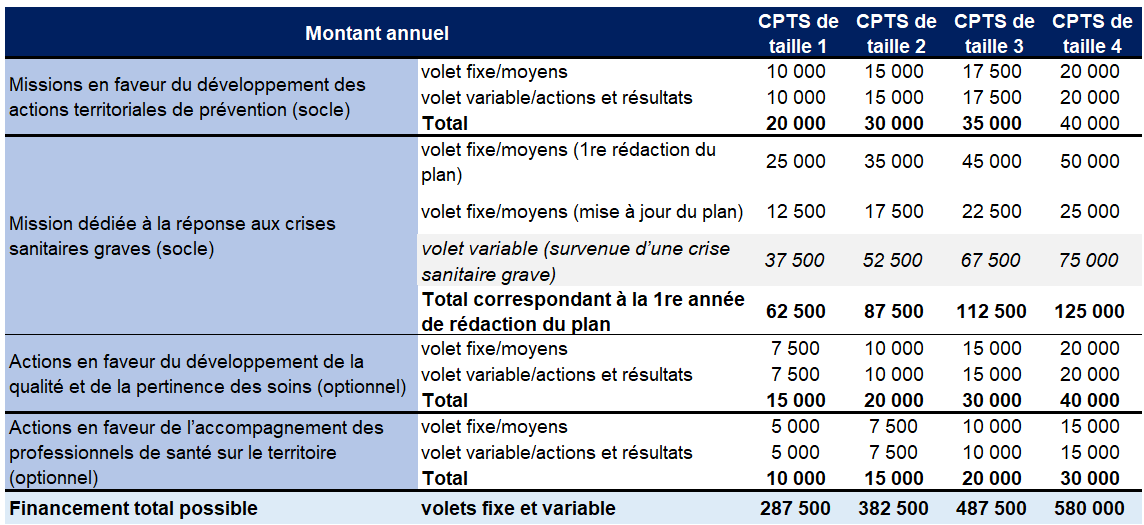

Financements ACI par mission versés dans la région Grand Est en 2024

(en euros)

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de l'ARS Grand Est

Les CPTS peuvent obtenir des financements complémentaires, par exemple du fonds pour l'innovation du système de santé (FISS) dans le cadre de leur réponse à des appels à projets spécifiques et de leur participation à des expérimentations dites « de l'article 51 » ou encore lorsqu'elles mettent en place des projets « inter-CPTS » difficilement finançables via l'ACI36(*).

2. Un pilotage et un contrôle des financements manifestement insuffisants

a) Une connaissance insuffisante des financements accordés au niveau national

Au cours de leurs travaux, les rapporteurs n'ont pu que regretter la faible connaissance des financements versés aux CPTS, malgré l'importance de leur montant.

Selon la Cour des comptes, 105,8 millions d'euros ont été versés en 202237(*) aux 348 CPTS signataires de l'ACI. La Cnam, interrogée par les rapporteurs, indique que ce montant s'élève à 121 millions d'euros en 2023 pour les 508 CPTS alors signataires de l'ACI, soit une moyenne de 240 000 euros par CPTS. Enfin, la Cnam a également précisé aux rapporteurs que le montant maximal prévu pour les 700 CPTS signataires de l'ACI au 31 mai 2025 s'élève à 254 millions d'euros, dans le cas où tous les indicateurs seraient atteints.

Malgré ces sommes conséquentes, ni la Cnam, ni la DGOS n'ont pu fournir aux rapporteurs une analyse des montants versés par mission et action. Tout du moins, la Cnam a annoncé que des travaux étaient en cours pour aboutir à des premiers éléments d'analyse à la fin de l'année 2025.

Les rapporteurs s'étonnent que six ans après la signature de l'ACI, aucun outil de pilotage de la dépense ne soit disponible à l'échelle nationale.

Concernant les crédits attribués par les ARS, la DGOS indique qu'« il n'existe pas de vision consolidée au niveau national sur ce qui a été versé aux CPTS et à quel titre ». Si, comme indiqué précédemment, ces financements restent marginaux par rapport aux crédits de l'ACI, il est regrettable que l'administration ne dispose pas d'une vision d'ensemble et d'un outil de supervision digne de ce nom permettant d'analyser l'évolution des financements accordés aux CPTS.

Les rapporteurs estiment qu'il est urgent de mettre en place des outils de cartographie fonctionnels, permettant de visualiser qui finance quoi sur un territoire donné, de clarifier les rôles pour éviter les concurrences de compétences et fluidifier l'action des acteurs de santé.

Proposition n° 2 : Mettre en place un outil de pilotage de la dépense et d'analyse des financements alloués aux CPTS sur l'ensemble du territoire national.

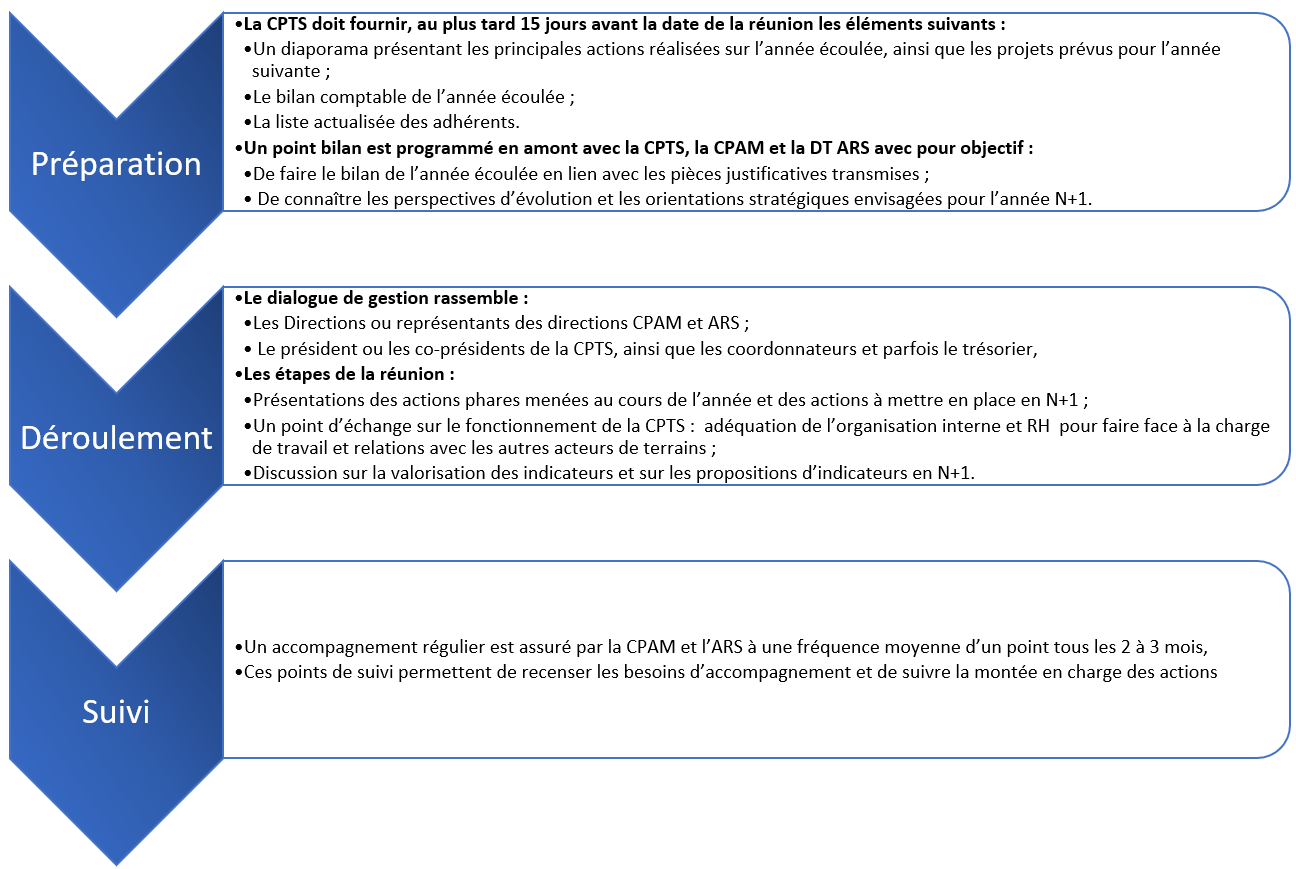

b) Au niveau local, un dialogue de gestion indispensable pour assurer l'efficacité de la dépense mais encore trop inégalement réalisé selon les territoires

Le dialogue de gestion fonctionne comme un temps d'échange structuré et régulier, au minimum annuel à la date anniversaire de signature du contrat, qui se fonde sur l'ACI. Il permet d'évaluer la progression de la CPTS dans la réalisation des missions définies dans son projet de santé, ainsi que l'atteinte des indicateurs prévus dans l'accord et qui commande le versement de la part variable des financements. Il s'agit dès lors du principal outil de pilotage financier de l'activité des CPTS permettant d'évaluer les résultats de la CPTS et ainsi déterminer le montant de la part variable.

Au-delà du seul outil de pilotage financier, le dialogue de gestion est aussi le moyen d'identifier les difficultés ou les freins rencontrés par la CPTS, et d'adapter les objectifs ou les moyens en conséquence. Il permet une analyse tripartite des besoins de santé du territoire et la réévaluation des priorités en fonction de celle-ci. Enfin, ce dialogue s'inscrit pleinement dans la logique partenariale qui prévaut dans la mise en oeuvre des CPTS entre les professionnels de santé et les acteurs institutionnels. Si la plupart des CPAM interrogées par les rapporteurs font mention de l'importance d'un dialogue continu tout au long de l'année entre les acteurs et les financeurs, le dialogue de gestion représente, dans tous les cas, le moment privilégié pour mettre en oeuvre un véritable co-pilotage territorial des politiques de santé. C'est pourquoi il est d'autant plus regrettable que les délégations territoriales des ARS ne soient pas toujours systématiquement associées au dialogue de gestion, ce qui contribue au manque de lisibilité pour les professionnels de santé et aux difficultés de suivi de mise en oeuvre du projet de santé38(*).

Un dialogue de gestion-type : l'exemple d'un dialogue de gestion en Moselle

Le dialogue de gestion est généralement organisé autour de la date anniversaire de la signature de la convention. En Moselle, il doit avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant cette date. Afin d'en faciliter la planification, la date est fixée de préférence six mois à l'avance.

Toutefois, dans l'ensemble, les CPAM et les ARS restent trop dépendantes de la bonne relation avec les CPTS de leur territoire pour obtenir les documents nécessaires au bon déroulement du dialogue de gestion. Ainsi, les rapporteurs ont pu constater que certaines CPTS refusent de transmettre la liste de leurs adhérents au nom du respect de la protection des données personnelles. Plusieurs CPAM ont également mentionné des pièces justificatives transmises beaucoup trop tardivement, la veille, voire à l'issue du dialogue de gestion, ou des pièces peu pertinentes ne permettant pas de vérifier l'effectivité des actions conduites. À l'inverse, certaines CPAM, à l'instar de celles des Yvelines, de la Guadeloupe ou de la Moselle, ont pu mettre en avant la qualité des échanges et de la relation entretenue avec les CPTS.

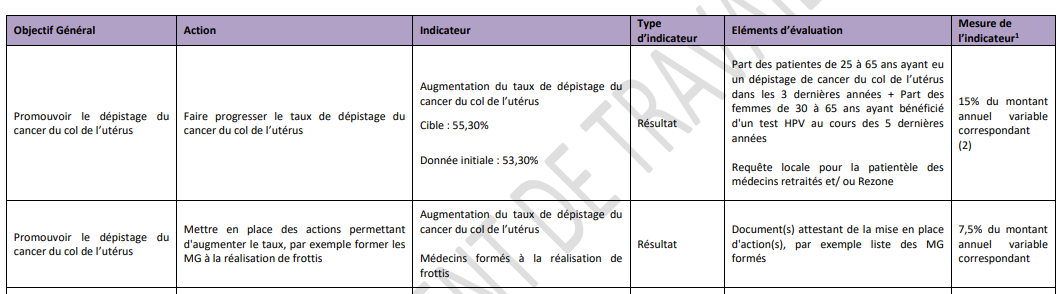

Le dialogue de gestion est également le cadre dans lequel sont fixés et mis à jour les indicateurs permettant de mesurer l'action des CPTS. Les indicateurs de résultat, mesurant les effets des actions de la CPTS, permettent de déterminer le montant de la part variable des financements associés à chacune des missions. Ils sont négociés entre la CPTS, l'assurance maladie et l'ARS.

Les indicateurs sont construits sur la base d'un diagnostic territorial, d'une cible et, théoriquement, d'un objectif de résultat. Les pièces justificatives et les « livrables » sont précisés au moment de leur définition. Les rapporteurs estiment que les indicateurs doivent pouvoir évoluer avec la maturité de la CPTS, pour passer progressivement d'une logique de moyens à une approche, plus quantitative, par résultat. Si l'assurance maladie a bien pour ambition d'intégrer progressivement de plus en plus d'indicateurs de résultats (taux de dépistage, suivi de patients en ALD par exemple), cette démarche reste encore limitée du fait de la réticence de certaines CPTS à endosser des indicateurs quantitatifs.

Afin d'analyser le fonctionnement du dialogue de gestion, les rapporteurs ont interrogé 17 CPAM pour obtenir des éléments concernant les indicateurs mis en place et les modalités de contrôle des actions réalisées par les CPTS. Dans le cadre cette enquête, les rapporteurs ont pu constater les limites de certains indicateurs retenus. De nombreux indicateurs ne requièrent que la fourniture d'une pièce justificative simple (comptes rendus de réunion, feuilles d'émargement à une formation, etc.) et ne permettent pas de rendre compte de l'impact réel de l'action de la CPTS sur le terrain. Parmi les indicateurs de ce type identifiés dans les documents transmis, les rapporteurs se sont étonnés que, dans le cadre de la mise en place d'une action visant à renforcer la vaccination des femmes enceintes, un financement de 5 000 euros puisse être accordé à la seule condition de réaliser l'action « promotion de la vaccination pour les femmes enceintes ». Parfois, le justificatif demandé apparaît faible : une simple mention dans le rapport d'activité d'une réunion suffit à attester de sa tenue.

À l'inverse, certaines CPAM travaillent à la rédaction d'une trame harmonisée d'indicateurs pour l'ensemble des CPTS de leur territoire avec une progression à moyen terme en fonction de leur maturité.

II. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES CPTS ET FAVORISER LEUR CONTRIBUTION EFFECTIVE À LA COORDINATION DES SOINS

A. OPTIMISER LA DÉPENSE PUBLIQUE ET MIEUX ORIENTER L'ACTION DES CPTS

1. Améliorer l'adéquation entre les financements alloués et la réalité de l'action des CPTS afin d'assurer l'efficacité de la dépense publique

a) Des financements qui ne répondent que partiellement aux besoins des CPTS notamment en matière de prévention et d'accès aux soins

Les rapporteurs regrettent que ni la Cnam, ni la DGOS n'aient pu leur fournir des données précises relatives à la nature des dépenses effectuées par les CPTS grâce aux financements qu'elles reçoivent. En conséquence, ils ont exploité les éléments publiés par la FCPTS relatifs à la répartition des dépenses des CPTS au niveau national39(*). Toutefois, ces éléments ne couvrent que les 165 CPTS qui ont accepté de partager leurs données.

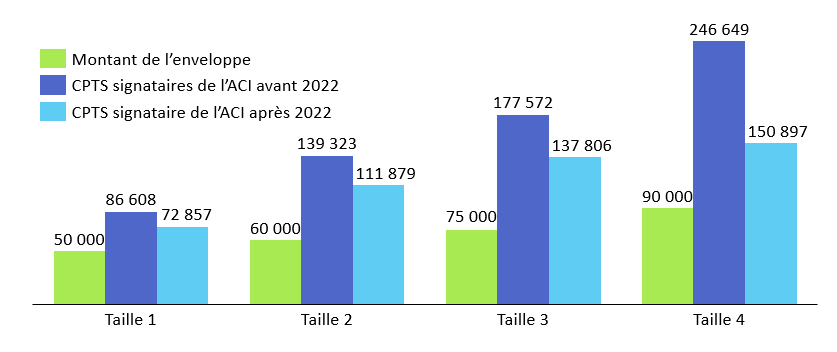

Il ressort de l'analyse de ces données que les dépenses réelles de fonctionnement sont quasi systématiquement supérieures aux enveloppes allouées dans le cadre de l'ACI. L'écart entre les dépenses de fonctionnement engagées et l'enveloppe augmente avec la taille de la CPTS.

Consommation moyenne des enveloppes

« fonctionnement »

par taille et ancienneté de

CPTS

Source : Mecss du Sénat, d'après des données FCPTS et de la Caisse nationale de l'assurance maladie

A contrario, les enveloppes « missions » sont moins consommées. Si cela peut varier sensiblement selon les départements et la taille de la CPTS, il ressort qu'aucune variation significative en fonction de l'ancienneté n'est observable dans la consommation des crédits des missions.

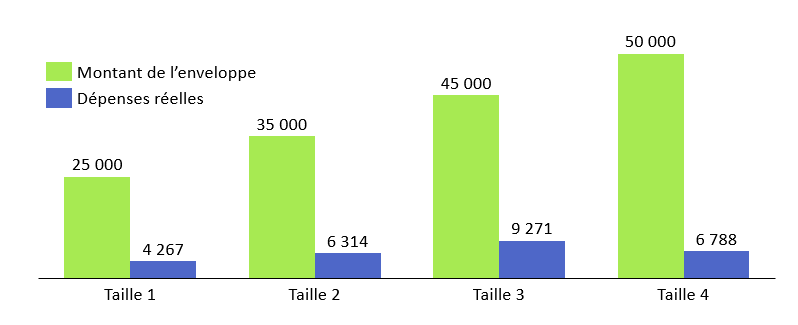

Globalement, les missions « prévention » et « accompagnement des professionnels de santé » présentent l'écart entre enveloppe allouée et enveloppe consommée le plus faible. De nombreuses CPTS indiquent que ces enveloppes sont sous-estimées au regard des actions à mener. La CPAM de Seine-et-Marne, interrogée par les rapporteurs, a indiqué craindre que la faiblesse de l'enveloppe « prévention » mette à mal la mise en oeuvre d'actions d'aller vers.

À l'inverse, la mission « gestion de crise sanitaire », ajoutée au sein de l'ACI par l'avenant 2 entré en vigueur le 31 mars 2022, semble largement surfinancée du fait, d'une part, de l'investissement très variable d'une CPTS à l'autre au moment de la rédaction du plan initial et, d'autre part, du peu de crises sanitaires survenues. Par ailleurs, pour attester de la mise en oeuvre de cette mission et d'un versement annuel allant de 12 500 à 25 000 euros selon la taille de la CPTS, une simple actualisation du plan de gestion de crise sanitaire suffit. La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), interrogée sur la pertinence de cette mission, a indiqué que « créer des plans est peu perspicace et surtout non utilisé ».

Consommation moyenne de l'enveloppe

« crise sanitaire » attribuée

lors de la

première rédaction du plan de gestion de crise, par taille de

CPTS

(en euros)

Source : Mecss du Sénat, d'après des données FCPTS et de la Caisse nationale de l' assurance maladie

Les rapporteurs jugent nécessaire qu'une étude soit désormais menée au niveau national sur l'ensemble des CPTS afin de pouvoir mieux connaître les dépenses réalisées et mieux orienter les financements.

La dichotomie entre enveloppes théoriques et dépenses réellement engagées soulève également la question de la fongibilité entre les enveloppes et des contrôles qui doivent nécessairement y être liés. Aujourd'hui, si celle-ci n'est pas explicitement autorisée, elle est pratiquée de fait par les CPTS. Ainsi, 82,4 % des CPTS interrogées par la FCPTS déclarent y avoir recours40(*).

En effet, il apparaît nécessaire de ne pas intégrer les missions dans une stricte logique de silos mais d'apporter une vision plus transversale dans l'utilisation des fonds. Selon la FCPTS, un même projet peut répondre à plusieurs missions et une vision trop étanche des missions « empêche parfois cette transversalité et donc une certaine forme de souplesse ». Les rapporteurs appellent à un encadrement national autorisant la fongibilité des enveloppes entre chaque mission. Cette fongibilité pourrait, par exemple, n'être autorisée que lorsque les missions prioritaires sont remplies.

Proposition n° 3 : Autoriser et encadrer la fongibilité des enveloppes entre missions.

Enfin, comme l'a soulevé la DGOS dans sa réponse au questionnaire, l'existence de crédits de fonctionnement, alloués dès la naissance de la CPTS puis pendant toute la durée contrat, conduit à s'interroger. En effet, les rapporteurs estiment qu'il existe un risque que cette rémunération au titre du fonctionnement fasse double emploi avec la part fixe des financements des missions. Dans ce cadre, une réflexion doit être lancée sur la possibilité de réduire progressivement les crédits de fonctionnement après la première année d'existence de la CPTS afin de privilégier le financement du temps d'ingénierie de projet pour la mise en place des actions via la part fixe de chaque mission.

Proposition n° 4 : Prévoir, en fonction de la maturité des CPTS, une réduction progressive des crédits de fonctionnement afin de privilégier le financement par missions.

b) Dans le cadre de la négociation du prochain ACI, envisager une évolution du périmètre et du financement des missions

Les rapporteurs souhaitent souligner la pertinence de l'existence de différentes missions socles et optionnelles permettant de mieux cibler les actions et les objectifs assignés aux CPTS et considèrent qu'il n'est pas pertinent de remettre en cause cette structuration des financements. Toutefois, ils estiment que des réajustements dans le calibrage des crédits qui leur sont alloués pourraient être envisagés et que les travaux en cours en vue du prochain ACI doivent être l'occasion de revoir le périmètre des missions ainsi que les modalités de leur financement.

Proposition n° 5 : Conduire une étude nationale sur le montant des dépenses effectives des CPTS sur chacune des six missions conventionnelles pour pouvoir réviser, dans le cadre de la négociation du prochain ACI, le périmètre et la répartition des crédits entre ces missions.

Par ailleurs, les spécificités du territoire pourraient être mieux prises en compte. Le dispositif actuel est principalement indexé sur la taille démographique du territoire, et non sur la densité médicale ou la difficulté d'accès aux soins. Les financements ne prennent pas suffisamment en compte la spécificité des territoires (pauvreté, âge de la population, isolement, surmortalité, démographie médicale, etc.). Ainsi plus de 50 % des répondants à un sondage réalisé par l'UNPS en novembre 2024 auprès de 16 organisations représentatives des professionnels estiment que de nouveaux critères intégrant les besoins des territoires devraient être pris en compte.

Une réflexion doit également être engagée sur la prise en compte, dans le cadre de l'ACI, du renforcement de la coordination ville-hôpital. Lors de leur déplacement au sein de la CPTS Sud-Allier, les rapporteurs ont pu constater l'importance du lien entre la CPTS et l'hôpital pour l'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire. Ainsi, cette CPTS dispose de plusieurs bureaux au sein de l'hôpital du secteur afin de tenir des réunions et de permettre aux jeunes professionnels de santé de disposer d'un local. L'amélioration des prises en charge lors des sorties d'hôpital tout comme le repérage en amont des fragilités afin d'éviter des hospitalisations doivent ainsi constituer des missions prioritaires pour les CPTS. La présence d'infirmières de parcours sur la CPTS Sud-Allier contribue, par exemple, à diminuer le taux d'hospitalisation sur le territoire grâce à une prise en charge précoce des patients.

Enfin, dans une logique d'efficience de la dépense publique, une discussion doit être engagée entre les financeurs et les organisations représentatives pour augmenter la part variable du financement des CPTS basée sur l'atteinte d'objectifs. Comme le relève la CPAM de l'Isère, pour une CPTS de taille 3, la part fixe des missions et le budget de fonctionnement représentent 275 000 euros alors que la part variable n'est que de 122 500 euros (hors crise sanitaire), soit 31 % du total. Le montant de la part variable des financements pourrait, à ce titre, évoluer en fonction de l'ancienneté de la CPTS.

Proposition n° 6 : Prévoir, dans le cadre du prochain ACI, d'augmenter progressivement la part variable dans le financement par mission des CPTS.

2. Mettre en oeuvre un dialogue de gestion cohérent et efficace sur l'ensemble du territoire

a) Enrichir le dialogue de gestion afin d'en assurer la pertinence

Le dialogue de gestion est l'outil central du pilotage de l'action des CPTS et du dialogue avec les CPAM et les ARS. Il souffre cependant aujourd'hui d'une trop grande hétérogénéité sur le territoire et sa qualité dans le suivi de l'action des CPTS reste, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus contraignantes, trop dépendante de la bonne volonté des acteurs.

Les rapporteurs estiment qu'une amélioration du dialogue de gestion à droit constant est, dans un premier temps, possible. Il s'agit tout d'abord de renforcer la mutualisation des bonnes pratiques. Le dialogue de gestion doit être un espace de partage d'expériences entre les différentes CPTS. Dans ce cadre, l'ARS et la CPAM doivent davantage diffuser les bonnes pratiques observées sur le territoire, en s'appuyant sur les CPTS pour structurer les soins de premiers recours sur le territoire.

Par ailleurs, les contributions transmises aux rapporteurs dans le cadre de la mission font également état de difficultés dans la collecte des données et la rédaction des rapports d'activité, notamment pour les plus petites CPTS souvent peu dotées en personnels administratifs. Sur le modèle de « l'accélérateur CPTS » mis en place dès 2021 par la Cnam, les institutions pourraient apporter un soutien méthodologique renforcé et continu aux CPTS dans ces domaines. Au sein des CPAM, le métier de référent dédié à l'appui au déploiement de l'exercice coordonné doit, dans ce cadre, être soutenu.

L'utilisation d'outils de gestion performants doit également être favorisée, tout comme celle de plateformes numériques communes et interopérables (comme e-Parcours) qui permet de simplifier la transmission des données et le suivi des actions, réduisant ainsi la charge administrative pour les professionnels de santé. Il s'agit de renforcer le partage d'informations entre les CPTS et les acteurs institutionnels et la lisibilité du suivi de l'action des CPTS en mettant en place un cadre national fixant les modalités de récupération des pièces justificatives.

Proposition n° 7 : Fixer au niveau national les modalités de récupération des pièces justificatives et un cadre commun d'analyse de l'action des CPTS lors du dialogue de gestion.

La coordination entre les acteurs institutionnels doit également être améliorée. À ce titre un comité de pilotage coordonné entre les services du ministère, la MSA et la Cnam a été créé afin de permettre la mise en place d'outils et de procédures de pilotage communs et de renforcer la cohérence de l'action des financeurs institutionnels sur l'ensemble du territoire. Ce rapprochement, permettant de créer un cadre national commun de l'analyse de l'action des CPTS, doit être encouragé. Or, comme le souligne l'ARS du Grand Est dans sa contribution, un écart de plus en plus important peut se créer entre le projet de santé initial et les objectifs liés à la réalisation des missions de l'ACI. Cet écart « entre l'approbation du projet de santé qui relève de l'ARS et la conduite du dialogue de gestion ainsi que la fixation des objectifs ACI qui relèvent de l'assurance maladie »41(*) entraîne un manque de lisibilité dans le suivi global de l'action des CPTS et pose la question de la révision des projets de santé et de leur cohérence avec les indicateurs de l'ACI.

Enfin, les rapporteurs notent avec intérêt la mise en place d'un projet de formation commune de coordonnateurs de CPTS et de référents locaux ARS - assurance maladie entre la Cnam et la FCPTS afin de renforcer la diffusion d'une culture commune de l'évaluation et l'interconnaissance entre les acteurs.

b) Mettre en place des indicateurs adaptés aux spécificités territoriales et aux objectifs précis des CPTS

Conscients de la charge de travail que peut représenter la collecte et l'enregistrement des données relatives aux indicateurs pour certaines CPTS, les rapporteurs appellent à une utilisation pragmatique des indicateurs quantitatifs de résultats.

Une approche plus qualitative, basée sur des retours d'expériences et des études de cas, pourrait compléter les données quantitatives. Les indicateurs doivent pouvoir évoluer en fonction de l'ancienneté de la CPTS et de sa taille afin de correspondre à la charge que la CPTS peut intégrer. Ils ne doivent pas se limiter à l'évaluation d'actions à réaliser (comme un nombre de réunions par exemple), au risque d'enlever toute portée stratégique aux objectifs fixés par rapport aux besoins des territoires.

Les professionnels sont parfois réticents à la fixation d'indicateurs quantitatifs, qui ne peuvent refléter pleinement la complexité des situations sur le terrain et la qualité des actions mises en oeuvre. À titre d'exemple, la CPAM du Calvados a relayé les réserves exprimées par les CPTS de son territoire à propos des indicateurs de résultats sur lesquels « elles ne disposent pas toujours de la maîtrise suffisante sur les déterminants permettant de les atteindre », comme l'implication des professionnels de santé non membres de la CPTS ou la disponibilité du matériel et des outils permettant d'effectuer les actions de dépistage sur le territoire.

Les indicateurs mis en place doivent tenir compte des difficultés socio-économiques du territoire, de la réalité de sa démographie médicale et de l'état de santé globale de sa population. Par ailleurs, comme l'ajoute la CPAM du Calvados, il est nécessaire de prévoir une évolution des indicateurs au regard de la maturité de la CPTS, pour tenir compte de leur capacité croissante « à influer sur les résultats en santé de leur territoire ».

L'extrait reproduit ci-dessous illustre la coexistence, au sein d'une même CPTS, d'indicateurs dont la réalisation doit être justifiée par la production de pièces pertinentes, comme la liste des médecins formés à la réalisation de frottis, et d'indicateurs, comme l'évolution du taux de dépistage, dont l'atteinte dépend de facteurs extérieurs à la CPTS et pour lesquels le poids de son action est difficilement mesurable.

Extrait d'un tableau d'indicateurs fourni dans le cadre d'un dialogue de gestion

Source : Document transmis par une caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des travaux menés par les rapporteurs

Enfin, l'outil de diagnostic ReZone CPTS en open data fournit une vingtaine d'indicateurs par territoire de CPTS, notamment pour la prévention et l'accès aux soins, et apporte de la donnée sur l'offre de soins et le profil de la population. Son utilisation doit être largement diffusée sur l'ensemble du territoire afin de pouvoir disposer d'indicateurs de résultats robustes.

Proposition n° 8 : Privilégier la définition d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs de résultats adaptés aux spécificités du territoire et à la maturité des CPTS, permettant de mesurer réellement l'impact de leur action.

B. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES CPTS

1. Mieux contrôler les dépenses et la gestion des CPTS

a) Le risque de mésusage des fonds accordés

L'ACI de 2019 laisse une très grande liberté aux CPTS dans l'utilisation des fonds qui leur sont octroyés. Il précise, à cet égard, explicitement que chaque CPTS « dispose d'une liberté d'appréciation quant à l'utilisation et l'affectation des fonds alloués par l'assurance maladie »42(*). Aucun des financements prévus ne requiert, pour la CPTS, de justifier précisément ou exhaustivement l'utilisation des fonds perçus :

- le financement du fonctionnement des CPTS est attribué dès la signature du contrat, sans attendre le démarrage des missions, puis pendant toute sa période d'exécution43(*) ;

- le financement, fixe et variable, des missions dépend de la taille de la CPTS, de l'intensité des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus pour chacune des missions, évalués dans le cadre du dialogue de gestion44(*).

Cette liberté laissée aux CPTS dans l'usage des fonds est encore favorisée par les modalités de versement retenues. Une avance de 75 % étant versée chaque année aux CPTS à la date anniversaire du contrat45(*), celles-ci jouissent, en effet, d'une grande marge de manoeuvre dans le choix des dépenses comme du rythme de décaissement.

L'absence de contrôle est confirmée par les régulateurs. Selon l'ARS Grand Est, en ce qui concerne les fonds versés dans le cadre de l'ACI, « CPAM et ARS n'ont aucun regard, ni aucun contrôle réel. Seul le dialogue de gestion de fin d'exercice permet de supposer que les fonds ont été correctement utilisés, si les indicateurs sont atteints. »

Le risque de mésusage des fonds octroyés a fréquemment été évoqué lors des auditions conduites par les rapporteurs. L'ARS observe que « certains retours de terrain peuvent laisser penser que certaines CPTS n'utilisent pas correctement les fonds ACI ». La Cnam elle-même a indiqué envisager un renforcement des contrôles devant permettre de « détecter de potentiels mésusages de fonds pour des projets immobiliers, pour des salaires versés ou pour des événements conviviaux, ne relevant pas stricto sensu des missions décrites dans l'ACI ».

Plusieurs représentants de professionnels de santé ont dénoncé le risque d'un usage détourné des fonds de l'assurance maladie. L'UNPS a suggéré de mieux sanctionner « les éventuels débordements ». Plusieurs syndicats ont indiqué souhaiter que l'utilisation des fonds soit mieux contrôlée, la Fédération nationale des infirmiers (FNI) ayant même souligné que « les CPTS ne peuvent être des clubs territoriaux de professions de santé », se limitant « à opérer du team building à l'échelle du territoire ».

Dans le cadre de leurs travaux, les rapporteurs ont pu relever de nombreux exemples de dépenses litigieuses, pour lesquelles la légitimité d'un financement sur fonds publics peut être interrogée.

Illustrations de mésusages et de dépenses litigieuses

De nombreux acteurs dénoncent le financement par l'assurance maladie de dépenses liées à la convivialité et à la consolidation d'équipe. L'UFML-S cite notamment, dans sa production récente relative aux CPTS, un gala annuel organisé dans un château et une « cocktail party » organisée dans un casino, respectivement en juin et novembre 2024.

Certaines CPTS semblent également organiser des activités culturelles et sportives à destination de leurs membres. L'UFML-S rapporte encore plusieurs cours mensuels de yoga, l'organisation de sorties en voile, de courses de karting ou de « soirées théâtre » en 202446(*).

Les dépenses salariales sont également citées, plusieurs acteurs se prononçant pour un encadrement des rémunérations versées. Aujourd'hui, seules les indemnités et rémunérations versées aux professionnels de santé sont plafonnées par décret : elles ne peuvent excéder la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale47(*).

Des cas de thésaurisation ont plusieurs fois été signalés aux rapporteurs, une partie des fonds octroyés demeurant inutilisée et épargnée.

Enfin, l'ARS Grand Est évoque un cas d'utilisation de fonds de l'assurance maladie pour réaliser un investissement immobilier et la CPAM de la Gironde indique avoir été confrontée « à un médecin qui, dans le cadre de l'attractivité du territoire et de l'accueil de stagiaires, avait acquis des locaux qu'il voulait mettre à disposition de ses stagiaires et dont les loyers auraient été payés par les fonds alloués à la CPTS ».

b) La nécessité d'un cadrage national

En l'absence de cadrage national, le niveau d'information dont disposent les régulateurs sur les dépenses engagées par les CPTS est variable. La Cnam relève ainsi que « même si le cadre conventionnel ne contraint pas les CPTS à partager les documents comptables, plusieurs caisses sont invitées aux assemblées générales, reçoivent les rapports d'activité ou des documents comptables ». Elle souligne que « certaines CPTS partagent les valorisations financières des actions dans leur outil de gestion de projet, ce qui permet de contrôler le bon usage ». Les rapporteurs s'étonnent que de telles pratiques, permettant un contrôle minimal du bon usage des deniers publics, ne fassent l'objet d'aucun encadrement national dans l'ACI et dépendent entièrement de la qualité des relations entretenues avec chaque CPTS.

Les rapporteurs ont observé des pratiques particulièrement hétérogènes au sein de l'échantillon des 17 CPAM interrogées. La CPAM du Calvados rapporte, ainsi, que l'une des CPTS lui adresse, depuis plusieurs années, son rapport d'activité « amputé de la partie financière ». Alors que la CPAM du Loiret estime n'avoir, en l'absence de disposition en ce sens dans l'ACI, « aucune légitimité à questionner la CPTS sur l'utilisation des deniers publics », la CPAM de la Moselle indique, au contraire, demander et obtenir systématiquement, dans le cadre du dialogue de gestion, le bilan comptable et le compte de résultat de la CPTS.

Dans leur très grande majorité, les CPAM interrogées plaident pour un renforcement des contrôles réalisés sur l'utilisation des fonds. La plupart d'entre elles suggèrent de systématiser la transmission des documents budgétaires et comptables nécessaires à la réalisation de ces contrôles : budget prévisionnel, budget réalisé, bilan comptable et compte de résultat. Les régulateurs - CPAM et ARS - seraient également susceptibles de requérir la mise à disposition de toute pièce comptable - grand livre, factures, bulletins de salaires - dans le cadre de contrôles aléatoires ou lorsqu'un mésusage des fonds accordés est suspecté.

Les rapporteurs jugent indispensable que de telles garanties puissent entrer en vigueur rapidement, et être portées par la Cnam dans le cadre de la négociation du prochain ACI.

Proposition n° 9 : Imposer la transmission à l'ARS et à la CPAM des documents budgétaires et comptables nécessaires au contrôle de l'utilisation des fonds publics accordés aux CPTS.

La CPAM des Yvelines précise utilement que la qualité des documents comptables transmis devra être garantie par la mise en place d'un contrôle effectif de la désignation d'un commissaire aux comptes.

Par ailleurs, de nombreuses CPAM interrogées soulignent les ressources nécessaires à un contrôle effectif des documents budgétaires et comptables transmis. La CPAM des Pyrénées-Orientales juge que « l'exploitation de ces documents pourrait valablement être confiée aux directeurs comptables et financiers des caisses, avec l'appui des référents exercice coordonné qui ont la connaissance “terrain” des CPTS, quitte à renforcer leur formation en matière d'analyse » financière. Une cellule d'appui nationale pourrait également être mise en place pour accompagner les CPAM dans la réalisation de ces contrôles.

Enfin, interrogées sur ce point par les rapporteurs, les CPAM jugent souhaitable la mise en place d'un encadrement plus strict de la gestion financière des CPTS au niveau national. Selon elles, cela pourrait passer par la fixation de règles visant :

- à encadrer l'organisation par les CPTS d'activités conviviales, culturelles ou sportives à destination de leurs membres ;

- à interdire explicitement certaines pratiques, telles que certains investissements immobiliers ou le surfinancement d'actes de soins ;

- à fixer une masse salariale maximale en fonction de la taille de la CPTS ou, à tout le moins, une grille de rémunération des postes clés (directeur, coordonnateur, etc.) ;

- à harmoniser l'indemnisation du temps consacré par les professionnels aux CPTS ;

- à maîtriser le phénomène de thésaurisation par certaines CPTS des fonds publics qui leur ont été accordés, éventuellement par un système de récupération.

Les rapporteurs jugent que la fixation d'un tel cadre national est d'autant plus nécessaire si les contrôles exercés sur les documents budgétaires et comptables devaient être renforcés. En effet, l'existence de règles claires et partagées permettra aux CPTS de connaître précisément l'étendue de leur liberté en matière financière et préviendra l'apparition d'interprétations départementales divergentes. Elle justifiera l'application de sanctions renforcées, telles que la récupération par l'assurance maladie d'indus lorsque les fonds ont été utilisés contrairement à leur objet ou des sanctions financières visant directement les personnes responsables des dépenses litigieuses. Au total, les rapporteurs jugent indispensable de renforcer les contrôles sans décourager, pour autant, les professionnels de s'engager.

Proposition n° 10 : Renforcer le cadrage national des dépenses effectuées et des rémunérations versées par les CPTS, afin d'assurer la prévisibilité des contrôles et sanctions.

2. L'indispensable contrôle des sources de financement des CPTS

a) Des sources variées de financement secondaire

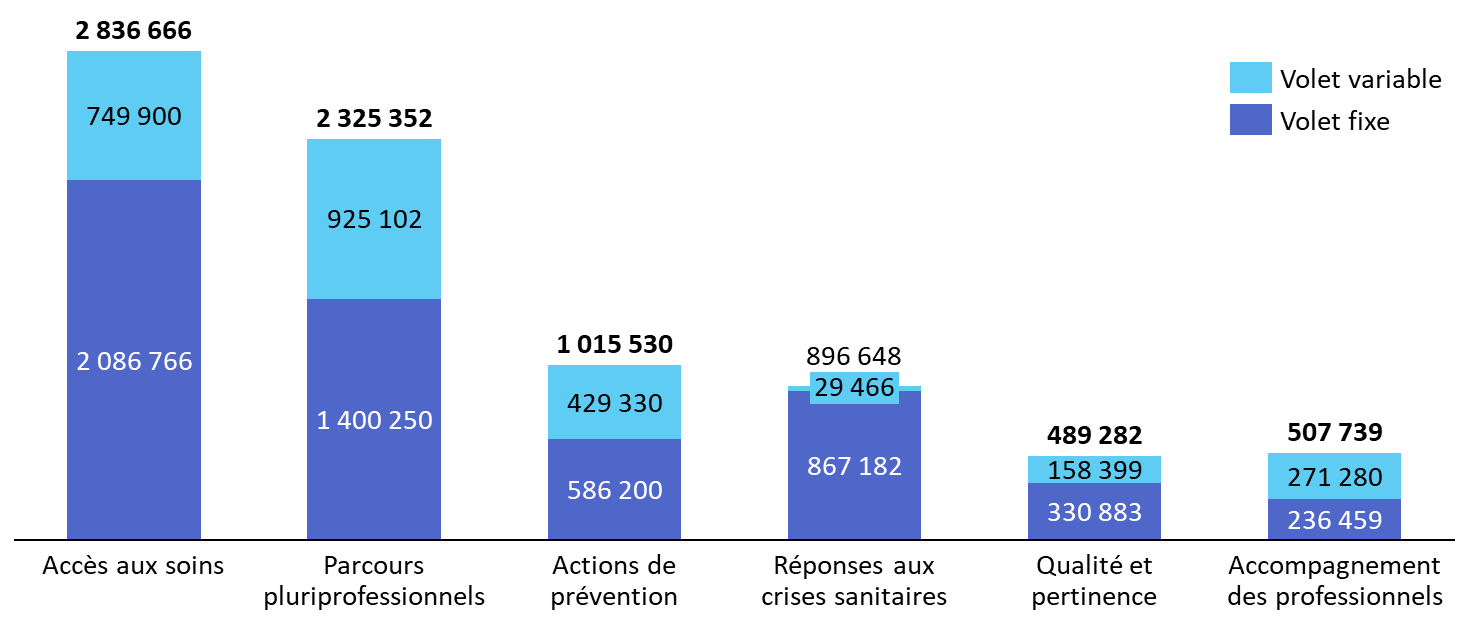

À côté du financement conventionnel et des cotisations versées par les adhérents, les CPTS disposent parfois d'autres sources de financement. Interrogée sur ce point, l'assurance maladie indique, à l'issue d'une enquête conduite auprès de son réseau, que 75 % des CPAM estiment qu'au moins une CPTS de leur ressort territorial dispose d'une autre source de financement.

En effet, si l'ACI est conçu pour permettre le financement de l'ensemble des missions légales des CPTS, il n'interdit pas à ces dernières de bénéficier de financements complémentaires, versés par des personnes publiques ou des personnes privées.

Les sources de financement secondaires citées par les CPAM sont très diversifiées : y figurent notamment les collectivités territoriales, les URPS et d'autres acteurs privés.

Part des CPAM identifiant une source de

financement secondaire

pour au moins une CPTS de leur ressort

territorial

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie

D'après la Cnam, la catégorie « Autres » comprend, dans les remontées des CPAM analysées, une grande diversité de financeurs : la MSA, le projet européen Leader, des fonds européens, des associations, des laboratoires pharmaceutiques ou d'autres entreprises.

b) Mieux contrôler les financements secondaires pour maîtriser le risque de financiarisation

Conscients de l'existence de ces sources de financement secondaire, les régulateurs n'apparaissent, pour autant, pas en mesure de les maîtriser.

Les financements secondaires dont bénéficient les CPTS demeurent, d'abord, largement méconnus. L'assurance maladie indique ne pas disposer « de ces données de manière consolidée », en l'absence de transmission des documents comptables qui permettraient de connaître avec précision les produits enregistrés annuellement par les CPTS. Elle souligne que ces financements « peuvent tout à fait soutenir des actions hors des missions conventionnelles », sans préciser toutefois la nature de ces actions.

Les rapporteurs jugent indispensable de permettre aux régulateurs de mieux identifier ces financements secondaires. Ils souhaitent que la transmission annuelle, par les CPTS, des documents budgétaires et comptables pertinents permette aux CPAM et aux ARS d'identifier, systématiquement et avec précision, la nature et le montant de ces versements. Agrégées au niveau national, ces données pourront permettre à l'assurance maladie de vérifier la pertinence des financements conventionnels portés par l'ACI et, le cas échéant, de les faire évoluer.

Proposition n° 11 : Mettre en place, dans le cadre du nouvel ACI, un contrôle systématique des sources de financement des CPTS à l'aide des documents budgétaires et comptables transmis.

Certains financements secondaires observés induisent des risques spécifiques. Tel est le cas, en particulier, des fonds versés par des laboratoires pharmaceutiques en contrepartie de formations. La Cnam confirme seulement, à ce stade, s'interroger sur « le risque de financiarisation » associé.