- L'ESSENTIEL

- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

- I. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES QUESTIONS

MIGRATOIRES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

- A. L'IMPACT DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUR

LES MIGRATIONS NE RELÈVE PAS DE L'ÉVIDENCE

- B. LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT

PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

EUROPÉENNE ET FRANÇAISE

- 1. À partir des années 1990, la

France a intégré les enjeux migratoires dans sa politique de

développement au travers de la notion de codéveloppement

- 2. L'année 2015 marque, au niveau

français comme au niveau européen, un tournant dans la prise en

compte des enjeux migratoires

- 3. À compter de 2023, une priorisation

affichée de la thématique migratoire dans la politique

française de développement

- 1. À partir des années 1990, la

France a intégré les enjeux migratoires dans sa politique de

développement au travers de la notion de codéveloppement

- C. UNE COMPTABILISATION STRICTE DES PROJETS

MIGRATOIRES DANS L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

- A. L'IMPACT DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUR

LES MIGRATIONS NE RELÈVE PAS DE L'ÉVIDENCE

- II. DES FINANCEMENTS CROISSANTS MAIS UNE

STRATÉGIE ENCORE INACHEVÉE DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS

- A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT,

PORTÉ PAR UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ET DE CANAUX

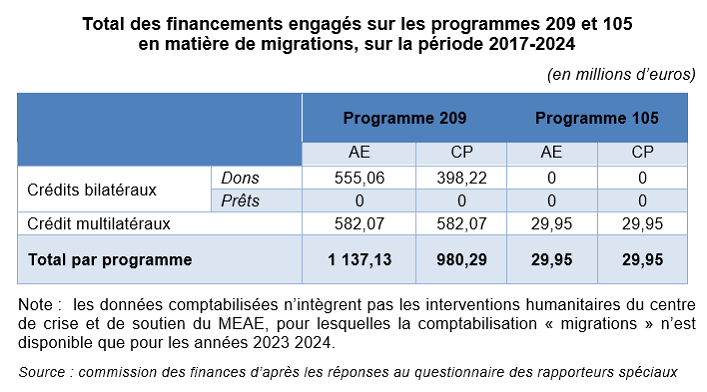

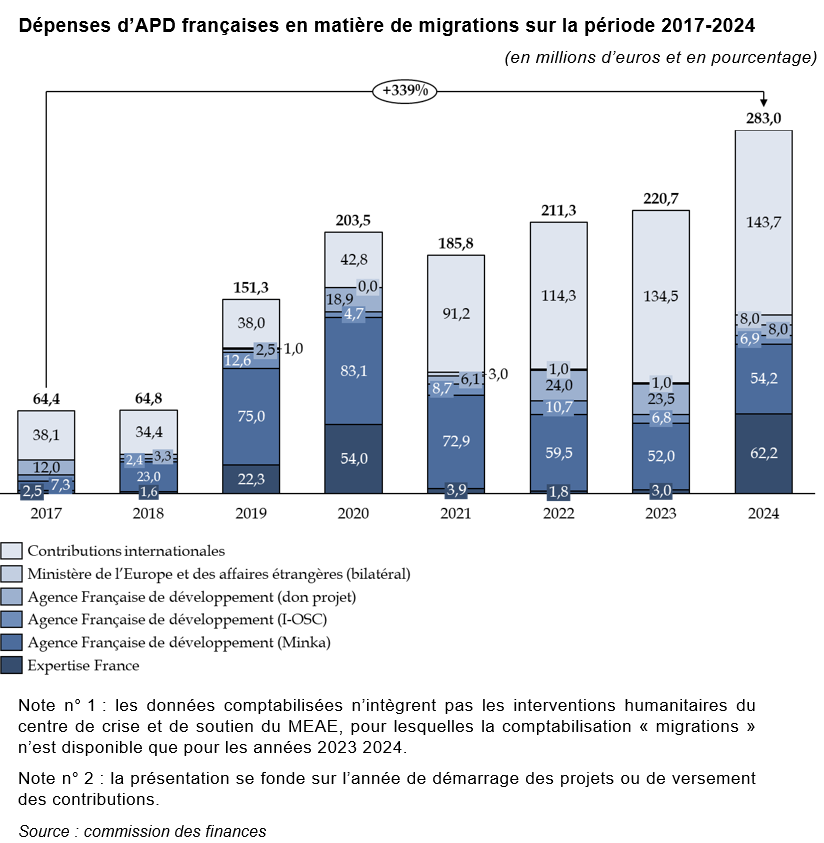

- 1. Le total des financements engagés par la

France sur la période 2017-2024 en matière migratoire

représente plus d'un milliard d'euros

- 2. Canaux et instruments de la politique de

développement de la France en matière migratoire

- a) Les financements bilatéraux du

ministère de l'Europe et des affaires étrangères

- b) Le groupe AFD, acteur majeur de l'APD en

matière migratoire

- c) Le ministère de l'intérieur et ses

opérateurs, un engagement quantitativement limité mais

qualitativement significatif

- d) Une mise en oeuvre marginale, par les

organisations de la société civile de l'APD française en

matière de migrations

- a) Les financements bilatéraux du

ministère de l'Europe et des affaires étrangères

- 3. Un recours significatif aux organisations

internationales

- 4. L'aide de la France se prolonge par le canal

européen au travers de deux instruments financiers

- 1. Le total des financements engagés par la

France sur la période 2017-2024 en matière migratoire

représente plus d'un milliard d'euros

- B. UNE ÉVALUATION DIFFICILE DE L'AIDE AU

DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCE EN MATIÈRE MIGRATOIRE

- A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT,

PORTÉ PAR UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ET DE CANAUX

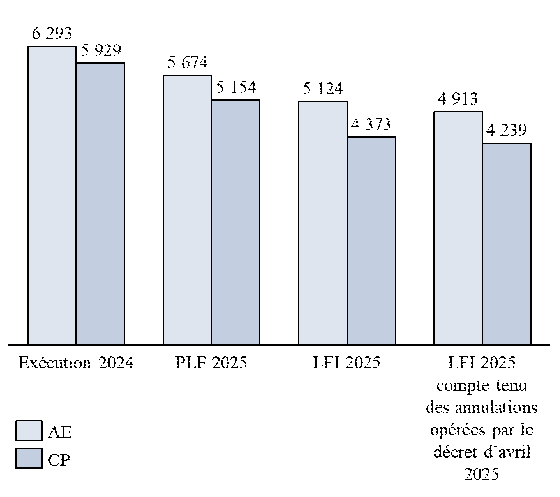

- III. ALORS QUE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT

PÂTIT DES RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES, LA PRIORITÉ

ACCORDÉE AUX MIGRATIONS DEVRA FAIRE L'OBJET D'UN SUIVI PLUS

POUSSÉ

- A. LA BONNE MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE

INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET

DÉVELOPPEMENT » 2024-2030 IMPLIQUERA CERTAINES

ADAPTATIONS

- 1. La dimension migratoire de notre APD doit

être clarifiée et articulée avec les autres

priorités, parfois contradictoires, de cette politique

- 2. Renforcer le pilotage de la prise en compte des

enjeux migratoires de la politique de développement, tout en confortant

sa dimension interministérielle

- 3. Concrétiser les objectifs fixés

par la stratégie 2024-2030 en tenant compte de l'environnement

budgétaire contraint

- 4. Dans la prise en compte des enjeux migratoires,

renforcer l'effort en matière de coopération technique, notamment

en matière d'état civil

- 5. Conserver une démarche de suivi et

d'évaluation dans la mise en oeuvre de la stratégie

interministérielle « migrations et

développement »

- 1. La dimension migratoire de notre APD doit

être clarifiée et articulée avec les autres

priorités, parfois contradictoires, de cette politique

- B. S'IL EST POSSIBLE D'ENVISAGER UNE APPROCHE PLUS

PARTENARIALE, L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT NE CONSTITUE QU'UNE PARTIE DE LA

DIMENSION EXTÉRIEURE DES POLITIQUES MIGRATOIRES

- A. LA BONNE MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE

INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET

DÉVELOPPEMENT » 2024-2030 IMPLIQUERA CERTAINES

ADAPTATIONS

- I. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES QUESTIONS

MIGRATOIRES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

N° 67

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la

prise en compte

des

questions migratoires dans

la politique de

développement,

Par MM. Michel CANÉVET et Raphaël DAUBET,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. SI L'IMPACT DE L'APD SUR LES MIGRATIONS RESTE EN DÉBAT, LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT

A. DES EFFETS DIFFICILES À OBJECTIVER DE L'APD SUR LES MIGRATIONS

La théorie économique étudie depuis les années 1970 les liens entre migrations et développement.

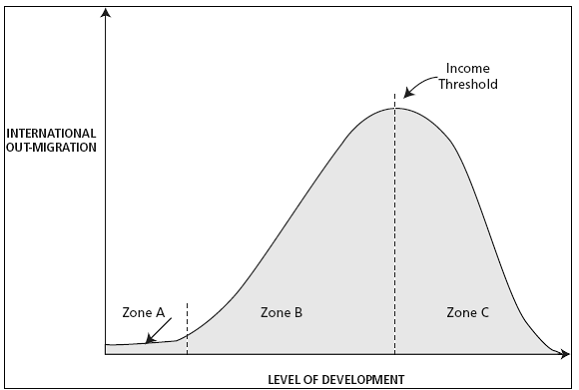

Une théorie ancienne, dite de la « bosse migratoire » (migration hump), identifie une relation positive, sous la forme d'une courbe en « U inversé », entre développement et migration et soutient, par conséquent, que l'aide au développement encourage les migrations à moyen terme. Cette analyse permet de soutenir que les pays à revenus intermédiaires présentent un potentiel migratoire plus important que les pays les moins avancés.

Des publications universitaires plus récentes ont débattu de la pertinence de la théorie de la « bosse migratoire » et il semble désormais nécessaire de prendre en considération d'autres facteurs que la seule dimension économique. Trois enseignements principaux peuvent être retirés de la littérature économique :

- tout d'abord, l'évolution des flux migratoires ne peut être imputée seulement à la hausse du niveau de vie ou à l'aide publique au développement. La situation géographique du pays de départ, ses attaches linguistiques et historiques avec les pays d'arrivée, son intégration régionale ou son niveau d'inégalités peuvent aussi constituer des facteurs explicatifs ;

- ensuite, une aide publique au développement mal orientée peut renforcer, de manière transitoire, l'immigration dès lors qu'elle favorise la croissance économique de certains territoires au détriment d'autres ;

- enfin, les mobilités depuis les pays à revenus intermédiaires correspondent davantage à des mouvements réguliers.

Davantage que l'aide au développement, les pays de départ sont attentifs aux revenus de transfert issus de la diaspora, bien supérieurs à l'APD ou aux investissements étrangers (656 milliards de dollars de transferts dans le monde en 2023).

B. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES ENJEUX MIGRATOIRES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

La crise migratoire de 2015, résultant de l'exode massif de ressortissants syriens en Europe, a conduit l'Union européenne à établir une stratégie et des instruments visant à lier migrations et développement.

Les cinq piliers du plan d'action conjoint

de

La Valette (2015)

Source : ministère de l'Europe et des affaires étrangères

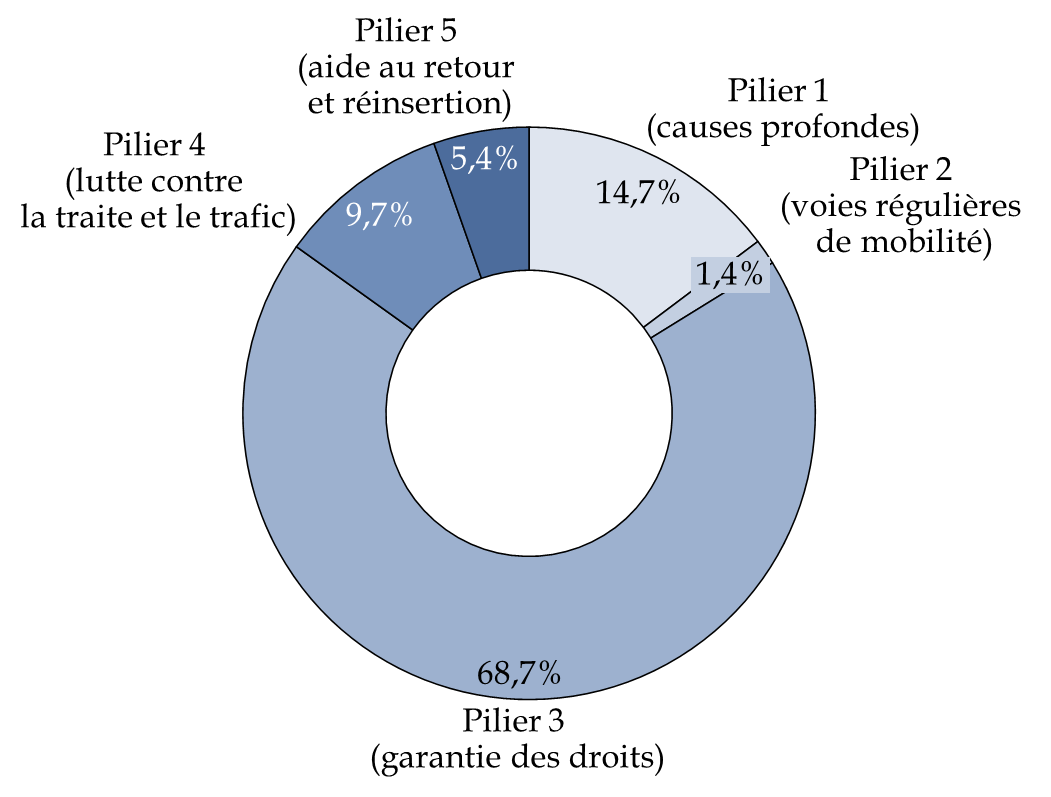

L'UE et ses États membres ont défini en 2015 un plan d'action conjoint à La Valette (PACV) sur la problématique des migrations et des déplacements forcés, articulé autour de cinq piliers, suivant un découpage chronologique du parcours migratoire :

- lutter contre les causes profondes des déplacements contraints et des migrations irrégulières et maximiser les apports des migrations pour le développement (pilier 1) ;

- promouvoir les voies régulières de mobilité et accompagner les migrants sur leur parcours migratoire (pilier 2) ;

- garantir le respect des droits, l'accès aux services de base et la dignité des migrants (pilier 3) ;

- lutter contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (pilier 4) ;

- renforcer les modalités d'accompagnement au retour durable grâce à des solutions personnalisées favorisant la réinsertion (pilier 5).

Au niveau national, prenant en compte les avancées du plan d'action conjoint de La Valette, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid)1(*) du 8 février 2018 a adopté un plan d'action « migrations internationales et développement » pour les années 2018-20222(*), avec pour objectif le déploiement de 1,8 milliard d'euros de crédits budgétaires pour la mise en oeuvre de ses actions.

C. UNE STRICTE COMPTABILISATION PAR L'OCDE DES PROJETS MIGRATOIRES DANS L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Le Comité d'aide au développement (CAD), instance de coordination des politiques de développement relevant de l'OCDE, définit, pour les pays donateurs, les règles de comptabilisation de l'APD. Depuis 2018, les projets « migrations » font l'objet d'un cadre de comptabilisation précisée :

- premièrement, les projets financés, comme l'ensemble des projets d'aide au développement, doivent avoir pour objectif principal le développement durable des pays bénéficiaires ;

- deuxièmement, les activités de sécurité « dure » sont exclues du champ de l'APD. Les actions de coopération de défense, les opérations civilo-militaires menées dans le cadre des Nations unies, les programmes de renforcement des institutions de l'État ou la coopération policière ne relèvent donc pas de l'aide au développement car l'objectif principal de ces projets demeure la sécurité nationale des États bailleurs ;

- troisièmement, toute action dont le bénéfice principal revient au donateur ne peut être comptabilisée comme de l'APD. Un projet dont l'objectif principal est de limiter les migrations vers le pays bailleur ne peut être ainsi validé.

II. ENTRE 2017 ET 2024, LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX MIGRATOIRES FAIT FIGURE D'ACTE MANQUÉ

A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE D'UN MILLIARD D'EUROS, PORTÉ PAR UN PLAN D'ACTION « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT »

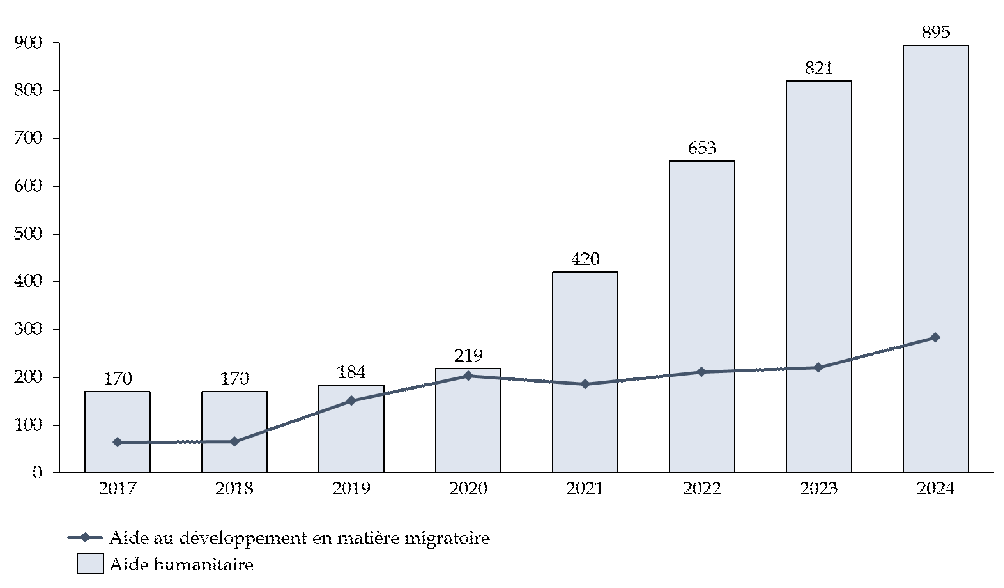

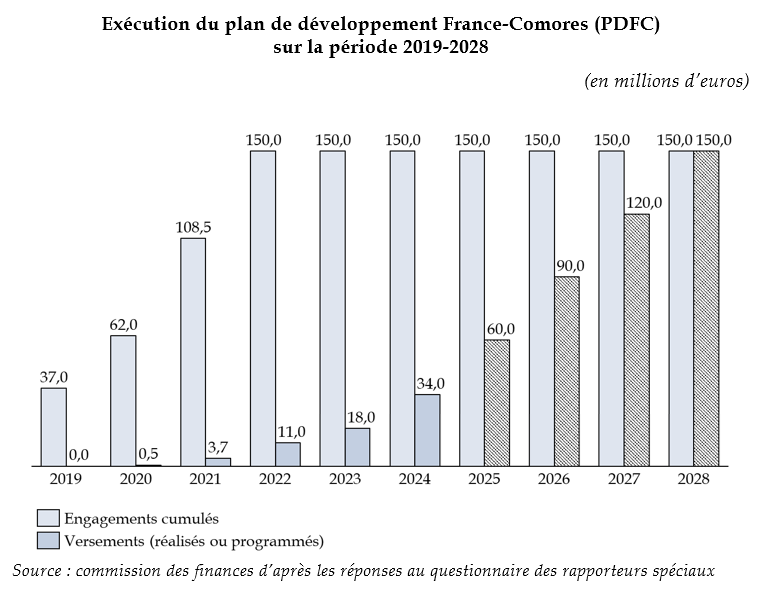

Au total, sur la période 2017-2024, le montant total de l'APD française en matière migratoire avoisinait le milliard d'euros. Si ces montants sont loin de l'objectif de 1,8 milliard d'euros consacrés aux migrations fixé par le plan d'action 2018-2022, a fortiori lorsque l'on se réfère à la stricte période d'application du plan d'action (moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022), ils représentent néanmoins des engagements significatifs.

Trois enseignements principaux peuvent être tirés de la mise en oeuvre de ces financements :

- comme souvent, dans une approche thématique de l'aide au développement, l'ensemble des acteurs de cette politique, nationaux ou internationaux, se trouvent impliqués. Cette fragmentation de l'action publique, qui s'explique par des échelles et des domaines d'action distincts, ne contribue pas à sa lisibilité, d'autant qu'elle conduit fréquemment à des financements croisés et à une coordination perfectible ;

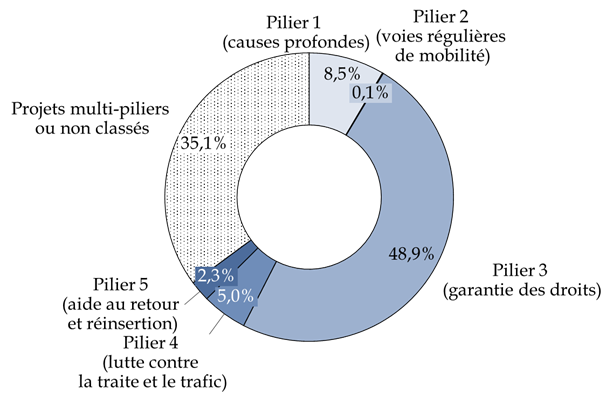

- près de la moitié de l'aide au développement de la France en matière migratoire (48,9 %) transite par le canal multilatéral, avec 636,93 millions d'euros sur la période 2017-2024. Cette montée en puissance des contributions internationales, particulièrement à destination du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de l'Organisation internationale des migrations (OIM), s'explique par le renforcement de notre aide humanitaire ;

- sur le plan bilatéral, il apparaît que c'est l'investissement conséquent de la France en matière humanitaire, plus qu'une priorisation de la thématique migratoire, qui peut expliquer la hausse continue des financements labellisés « migrations ».

B. SANS ÉVALUATION ET FAUTE DE PILOTAGE FORT, IL EST IMPOSSIBLE DE MESURER L'IMPACT DE DÉPENSES AYANT, POUR UNE GRANDE PARTIE, FAIT L'OBJET D'UNE LABELLISATION « MIGRATIONS » A POSTERIORI

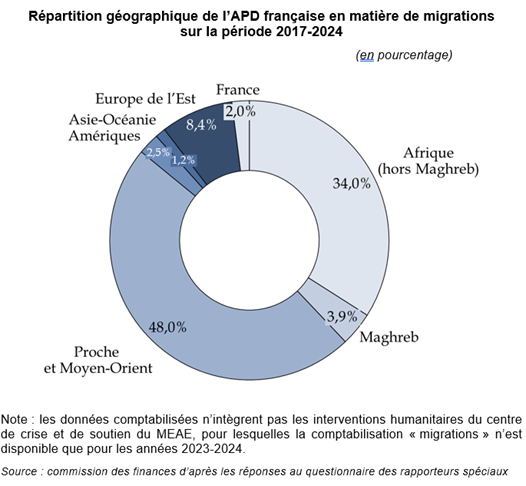

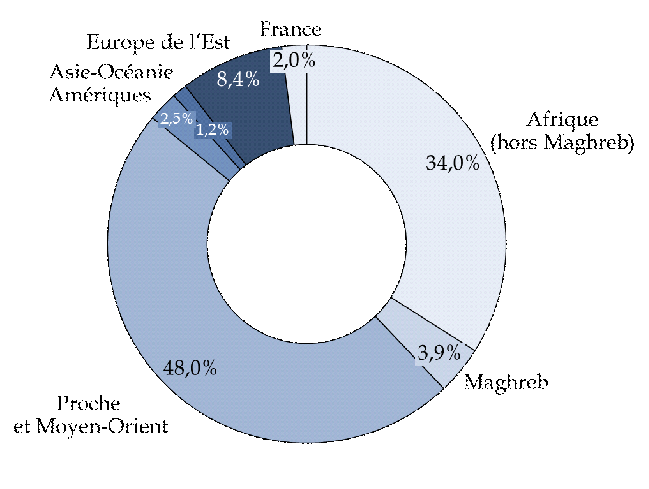

Il est possible d'identifier les priorités géographiques de l'APD en matière migratoire : la majorité des projets est dirigée vers le Proche et Moyen Orient et l'Afrique. De plus, une liste de quinze pays prioritaires en matière migratoire a été définie en 2023 par le Gouvernement3(*).

Cette orientation géographique est contradictoire avec les priorités géographiques fixées à notre APD, censée se concentrer à 60 % sur les pays les moins avancés (PMA) et vulnérables. Or, les principaux bénéficiaires de notre aide en matière migratoire sont des pays à revenus intermédiaire.

Cette contradiction s'explique par la structure même des flux migratoires, les pays les moins avancées n'étant pas les plus gros pourvoyeurs de migrants vers la France.

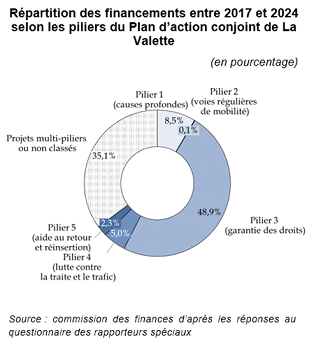

Sur le plan thématique, la majeure partie des projets (68,7 %) comme des financements (48,9 %) relèvent du troisième pilier consacré à la garantie des droits et à la protection des personnes déplacées. C'est dans ce domaine que s'inscrivent les financements humanitaires.

En revanche, les piliers 4 (lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants) et 5 (aide au retour) représentent une part beaucoup plus faible des financements octroyés par la France (respectivement 5 % et 2,3 %). Il s'agit pourtant des domaines d'action que les précédents gouvernements ont déclaré prioritaires et qui correspondent à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération internationale et du développement (« aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines »).

Il importe de noter que les données transmises par le MEAE correspondent à une méthodologie récente de comptabilisation des projets. Or, le risque d'une comptabilisation a posteriori est d'intégrer des projets qui n'ont pas forcément de liens directs avec la problématique migratoire et surtout, qui n'ont pas été pensés en prenant en compte ces enjeux.

Par ailleurs, le plan d'action « migrations et développement » 2018-2022 n'a fait l'objet d'aucun bilan ni évaluation, contrairement à ce qui était prévu dans sa programmation initiale. La réticence du MEAE à mener un tel bilan conforte l'impression d'un suivi pour le moins perfectible des engagements, d'une part, et de la prévalence d'un objectif de moyens sur un objectif de résultat, d'autre part. Même si le résultat anticipé est défavorable, ne pas mener d'évaluation ne paraît pas constituer une bonne pratique administrative.

III. DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE CONTRAINT, IL IMPORTE DE RENFORCER LE SUIVI DE NOTRE AIDE ET D'ADOPTER UNE APPROCHE PARTENARIALE EN MATIÈRE MIGRATOIRE

A. LA MISE EN oeUVRE DE LA STRATÉGIE INTERMINISTÉRIELLE « MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT » IMPLIQUERA DE FORTES ADAPTATIONS

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a finalisé une stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 visant à traduire les objectifs définis par le conseil présidentiel du développement et le Cicid de 2023.

Les rapporteurs formulent à ce titre quatre observations.

- Premièrement, les rapporteurs estiment que l'objectif migratoire doit être clarifié et mieux articulé avec les autres priorités de notre APD. De fait, les ministères en charge de cette politique ne sont pas en mesure d'établir clairement de quels enjeux migratoires parler : s'agit-il de la lutte contre l'immigration irrégulière, visée par le Cicid, ou d'une approche plus large des migrations, comme envisagée par la stratégie pluriannuelle ? Actuellement, la seule lutte contre l'immigration irrégulière représente un volume d'aide au développement relativement faible. De plus, la priorité accordée à la dimension migratoire risque d'affaiblir la cible de concentration de 60 % de l'aide sur les pays les moins avancés (PMA) et pays vulnérables, dès lors que les principaux pays de départ et de transit sont des États à revenus intermédiaires.

- Deuxièmement, le pilotage de notre politique de développement en matière migratoire doit être renforcé et intégrer une véritable dimension interministérielle. La France a, au cours des dernières années, adapté son organisation administrative autour d'une comitologie visant à encourager une plus grande coopération interministérielle sur la dimension extérieure des migrations (cf. schéma infra). Toutefois, les rapporteurs spéciaux ont identifié plusieurs limites :

- d'une part, cette organisation, opérationnelle sur le papier, peine à se concrétiser et le comité stratégique migrations (CSM) ne s'est réuni qu'une seule fois au niveau des ministres depuis 2023 ;

- d'autre part, la réalité de la coopération entre le MEAE, qui dispose de l'essentiel des financements, et le ministère de l'intérieur est encore en construction.

- Troisièmement, dans un contexte budgétaire contraint et à enveloppe constante, il faudra être explicite sur le fait que cette priorisation impliquera une baisse des moyens consacrés aux autres thématiques. Face à la dégradation de nos finances publiques, la multiplication des objectifs de la politique de développement ne pourra conduire qu'à la dilution de son impact. Une priorisation formelle devrait être concrétisée par la claire définition d'une enveloppe budgétaire.

Les ambitions affichées par le Gouvernement sur la thématique migratoire en matière d'aide au développement risquent fortement de se concrétiser au détriment d'autres dimensions de l'APD.

- Quatrièmement, il est indispensable de prévoir une démarche de suivi et d'évaluation dans la mise en oeuvre de la stratégie interministérielle « migrations et développement ». En effet, les rapporteurs spéciaux ont été particulièrement surpris, au cours de leurs auditions, d'apprendre que la stratégie interministérielle précédente n'avait pas fait l'objet d'une évaluation ex post. Pour opérer un suivi des financements d'APD en matière migratoire, il sera également indispensable de disposer, dans les documents budgétaires, d'une identification des crédits budgétaires concourant à cet objectif.

B. LA FRANCE DOIT ENVISAGER UNE APPROCHE PLUS PARTENARIALE, SANS SURESTIMER L'IMPACT DE L'APD SUR LES MIGRATIONS

Une conditionnalité stricte de l'aide publique au développement en matière migratoire, qui conduirait à interrompre l'aide à l'égard d'États non coopératifs en matière migratoire, présente des limites de trois ordres :

- tout d'abord, la formalisation explicite d'une conditionnalité des versements à des objectifs de politique migratoire et donc à un avantage pour le pays donateur, exclurait cette aide de la qualification d'APD, en application des règles fixées par l'OCDE ;

- ensuite, d'un point de vue plus opérationnel et pratique, la décision de suspendre l'aide comporte des difficultés d'ordre pratiques et juridiques. La suspension soudaine d'un projet en cours rend particulièrement incertaine sa reprise et impose à l'opérateur de régler des pénalités à ses prestataires ;

- enfin, la conditionnalité comporte des risques politiques et réputationnels non négligeables pour nos opérateurs et entreprises. D'une part, suspendre l'aide signifie renoncer aux avantages induits par la logique d'aide au développement dans sa coopération avec l'État bénéficiaire. D'autre part, elle peut placer ce dernier en position de force dans les négociations, en écartant des négociations d'autres thématiques sur lequel il se sollicite davantage l'assistance de la France.

Dès lors, les rapporteurs spéciaux, conscients des limites d'une conditionnalité « stricte », défendent cependant une orientation plus transactionnelle de notre politique de développement, qui doit assumer la préservation des intérêts de la France, dans le respect, toutefois, de l'objectif prioritaire de l'APD, à savoir le développement des pays bénéficiaires.

Cette logique transactionnelle devrait se poursuivre à l'échelon européen. L'Union européenne a en effet développé, dans le cadre de sa politique de voisinage, des « partenariats stratégiques globaux », de nature multisectorielle, avec plusieurs États du voisinage méditerranéen. La conclusion de ces accords présente des résultats encourageants sur les départs depuis ces États.

LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Recommandation n° 1 : intégrer, dans la stratégie interministérielle « migrations et développement » et dans la liste des pays prioritaires en matière migratoire, une prise en compte des enjeux spécifiques aux territoire ultramarins (direction générale de la mondialisation).

Recommandation n° 2 : réunir à intervalles réguliers, a minima biannuels, le comité stratégique migrations (CSM) et le cadre national de suivi (CNS) pour conforter le pilotage de la stratégie interministérielle (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'intérieur).

Recommandation n° 3 : pour les postes des États placés sur la liste des pays prioritaires en matière migratoire, inscrire obligatoirement l'objectif migratoire dans la stratégie-pays (direction générale de la mondialisation, postes diplomatiques).

Recommandation n° 4 : préciser, au sein du plan d'action « migrations et développement » devant opérationnaliser la stratégie interministérielle 2024-2030, le montant des crédits budgétaires dédiés à la mise en oeuvre des objectifs de cette stratégie (direction générale de la mondialisation).

Recommandation n° 5 : réserver, au sein de l'enveloppe dédiée aux migrations, une part dédiée à la coopération technique et renforcer les moyens dédiés à l'assistance en matière d'état civil (direction générale de la mondialisation, Expertise France, Civipol).

Recommandation n° 6 : organiser une évaluation à mi-parcours de la stratégie interministérielle 2024-2030 et dresser un bilan à l'issue de sa mise en oeuvre (direction générale de la mondialisation, AFD, Expertise France).

Recommandation n° 7 : identifier, dans les documents budgétaires, les crédits dédiés à chaque objectif prioritaire de notre politique de développement (direction générale de la mondialisation, direction générale du Trésor).

Recommandation n° 8 : réviser les indicateurs de performance de la mission « Aide publique au développement » consacrés à l'objectif n° 10 du comité interministériel de la coopération international et du développement (direction générale de la mondialisation).

Recommandation n° 9 : adopter une approche transactionnelle, y compris dans la coopération migratoire, en matière d'aide au développement, en priorisant notre soutien aux pays les plus volontaristes (Gouvernement).

Recommandation n° 10 : au niveau européen, soutenir la conclusion de partenariats stratégiques globaux avec l'ensemble des pays-clés dans le transit des migrations, et y défendre l'inclusion des priorités stratégiques de la France (ministère de l'Europe et des affaires, ministère de l'intérieur).

I. UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DES QUESTIONS MIGRATOIRES DANS LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

A. L'IMPACT DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT SUR LES MIGRATIONS NE RELÈVE PAS DE L'ÉVIDENCE

1. Des liens ambivalents entre migration et développement

La théorie économique appréhende les liens entre migrations et aide publique au développement depuis les années 1970. La théorie dite de la « bosse migratoire » (migration hump), développée dans un article de 19714(*), identifie une relation positive entre développement et migration et soutient, par conséquent, que l'aide au développement encourage les migrations.

Dans un schéma en « U inversé », illustré infra, un développement économique plus soutenu signifie une plus grande migration, en raison :

- d'un facteur économique, les personnes dont les revenus ne leur permettaient pas de financer leur départ peuvent désormais quitter leur pays. La poursuite du développement économique, dans une période ultérieure de modernisation conduirait à une diminution des migrations. Même si les populations ont acquis les moyens de partir, elles décident de ne pas le faire ;

- d'un facteur démographique, la hausse des revenus étant traditionnellement associée à des changements démographiques favorisant l'émigration ;

- de facteurs structurels associés au processus de développement, accélérant les mobilités internes et potentiellement internationales.

Cette analyse permet de soutenir que les pays à revenus intermédiaires présentent un potentiel migratoire plus important que les pays les moins avancés.

Illustration de la théorie de la « bosse migratoire »

Note de traduction : international out-migration (émigration internationale) ; income treshold (seuil de revenu) ; level of development (niveau de développement).

Source : Parlement britannique, Select Committee on International Development

Les recherches les plus récentes ont permis de remettre en cause cette corrélation entre développement et migration. Dans une publication de 20185(*), Mauro Lanati et Rainer Thiele identifient même une relation négative entre aide au développement et migrations, pour laquelle ils avancent deux explications : d'une part, la contrainte financière pesant sur les ménages ne serait pas le seul paramètre dans leur décision de départ ; d'autre part, l'aide au développement, dans la période contemporaine, ne conduit pas forcément à un accroissement du revenu disponible des ménages mais vise davantage à renforcer les services publics locaux. Une étude de 2020 suggère, quant à elle, que l'augmentation des revenus des individus suscitée par un développement économique croissant ne les conduit pas à émigrer. En ce sens, l'aide au développement, en stimulant la croissance économique, pourrait, à terme, réduire les migrations6(*). Tout en soulignant que les éléments suggérant que l'aide au développement peut efficacement dissuader les migrations sont faibles, Michael Clemens et Hannah Postel observent que les programmes de soutien à l'emploi des jeunes, en particulier en milieu rural, peuvent contribuer à limiter les départs7(*).

Si les débats universitaires demeurent ouverts sur la pertinence de la théorie de la « bosse migratoire », il semble nécessaire de prendre en considération d'autres facteurs que la seule dimension économique. La situation géographique du pays, ses attaches linguistiques et historiques avec les pays d'arrivée, son intégration régionale ou son niveau d'inégalités peuvent entrer en compte. Cette approche multidimensionnelle ne permet pas de confirmer une causalité APD-migrations et, en tout état de cause, limite l'utilité de la théorie de la « bosse migratoire » dans la mise en oeuvre de politiques publiques.

Pour autant, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères identifie trois conclusions principales de la littérature économique :

- premièrement, comme indiqué supra, l'évolution des flux migratoires ne peut être imputée seulement à la hausse du niveau de vie ou à l'aide publique au développement. Il est impératif d'adopter, dans la construction d'une politique de développement en matière de migrations, une approche multidimensionnelle intégrant des facteurs historiques, géographiques ou climatiques ;

- deuxièmement, une aide publique au développement mal orientée peut renforcer, de manière transitoire, l'immigration dès lors qu'elle favorise la croissance économique de certains territoires au détriment d'autres. Une aide au développement plus ciblée, concentrée sur des actions visant à stabiliser les populations en leur proposant des alternatives au départ (développement local, développement agricole, création d'emplois durables, renforcement des services publics ou de l'État de droit) doit être privilégiée ;

- troisièmement, les mobilités depuis les pays à revenus intermédiaires correspondent davantage à des mouvements réguliers. Les instruments d'aide peuvent accompagner ces flux, dans un sens mutuellement bénéfique aux pays de départ et d'arrivée.

Par ailleurs, la littérature scientifique suggère que les migrants ont une préférence pour des destinations proches de leurs lieux de départ. Les migrations Sud-Sud représentent l'immense majorité des flux : une étude de l'Organisation internationale des migrations (OIM) estimait en 2022 que seulement 1 % des migrants transitant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale avait pour destination l'Europe8(*).

2. Les revenus de transferts de la diaspora, une ressource essentielle pour les pays de départ

Les transferts de fonds constituent le lien le plus avéré entre les migrations et le développement des pays de départ. Le Fonds international de développement agricole (Fida) estime que 200 millions d'immigrants envoient des fonds vers leurs pays d'origine, pour un montant moyen de 250 dollars par mois et par envoi individuel9(*).

Avec 656 milliards de dollars de transferts dans le monde en 2023, soit environ 2 % du PIB agrégé des pays à revenu faible et intermédiaire, ce canal est la première source de financements extérieurs pour les pays en développement, devant l'aide publique au développement (qu'il dépasse de trois fois) et les investissements directs étrangers (IDE). Ce montant devrait atteindre 5 000 milliards de dollars à horizon 2030 selon les projections du Fida. Ces données ne prennent naturellement pas en compte les transferts de fonds informels, du fait des coûts de transfert et de la difficulté d'accéder à des services financiers.

Au Sénégal, les transferts de fonds de la diaspora s'élevaient à 2,4 milliards d'euros en 2023, soit 10,5 % du PIB, bien plus que le total de l'APD versée par les bailleurs internationaux à ce pays (1,4 milliard d'euros cette même année). Selon l'ambassadrice de France, Mme Christine Fages, les revenus de transfert se seraient élevés à 7 % du PIB du pays en 2024.

Comme a pu le souligner Flore Gubert, directrice de recherche à l'IRD, les transferts, dont l'impact macroéconomique est complexe à mesurer, comportent une fonction assurantielle avérée en période de crise. Alors que les IDE reculent au cours des périodes de crise et que l'APD est soumise aux choix budgétaires des pays donateurs, les revenus de transfert sont contracycliques et moins volatils. Cette fonction assurantielle permet d'éviter aux ménages, dans les pays d'origine, d'entamer leur patrimoine ou de renoncer à certaines dépenses, comme la scolarisation des enfants.

D'un point de vue plus politique, l'importance des transferts de fonds de la diaspora peut expliquer la réticence des pays d'origine à réguler les départs irréguliers. Pour un pays en développement, renoncer à l'immigration signifie, pour les ménages, renoncer à une source de devises et de financements. En outre, la régulation des migrations suppose de lourds investissements pour des États aux moyens limités et les exposent à des risques de tensions sociales, notamment chez les jeunes.

S'agissant de la France, les transferts financiers réalisés par les diasporas s'élevaient à 11,4 milliards d'euros en 2023, en hausse de 6,75 % par rapport à l'année précédente. Outre que l'ensemble de ces transferts ne se fait pas seulement vers des pays en développement, le total de ces envois était inférieur à l'APD française la même année (14,2 milliards d'euros selon les données de l'OCDE). À noter que 76 % des transferts depuis la France sont à destination des pays de la péninsule ibérique et du Maghreb.

Dix premiers pays bénéficiaires de

transferts de fonds depuis la France

entre 2021 et 2023

(en millions d'euros et en pourcentage)

|

Pays bénéficiaires |

2021 |

2022 |

2023 |

Variation 2023/2022 |

|

Maroc |

3 042 |

3 308 |

3 531 |

6,75 % |

|

Algérie |

1 295 |

1 351 |

1 442 |

6,75 % |

|

Portugal |

1 241 |

1 200 |

1 281 |

6,75 % |

|

Tunisie |

1 109 |

1 181 |

1 261 |

6,75 % |

|

Espagne |

1 048 |

1 094 |

1 168 |

6,75 % |

|

Vietnam |

790 |

831 |

888 |

6,75 % |

|

Sénégal |

482 |

512 |

546 |

6,74 % |

|

Serbie |

381 |

493 |

527 |

6,75 % |

|

Chine |

359 |

367 |

392 |

6,76 % |

|

Madagascar |

318 |

338 |

361 |

6,74 % |

Source : commission des finances d'après les données de la Banque de France

Dans le cadre de leur Agenda 2030, les Nations unies ont adossé à leur objectif de développement durable (ODD) n° 10 une cible, d'ici 2030, de « faire baisser au-dessous de 3 % les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants et éliminer les couloirs de transfert de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5 %. » Suivant cet objectif, la France a adapté sa réglementation, par un arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement. Cette évolution visait à renforcer et standardiser l'information des utilisateurs pour les opérations de paiement pouvant avoir pour but d'envoyer de l'argent à l'étranger. Les utilisateurs se retrouvaient, en effet, en difficulté pour identifier et comparer les tarifs entre prestataires et ainsi faire jouer la concurrence, faute d'une présentation tarifaire uniforme.

B. LES QUESTIONS MIGRATOIRES SE SONT PROGRESSIVEMENT IMPOSÉES DANS LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉENNE ET FRANÇAISE

1. À partir des années 1990, la France a intégré les enjeux migratoires dans sa politique de développement au travers de la notion de codéveloppement

La prise en compte par la France des enjeux migratoires dans sa politique de développement repose historiquement sur la notion de codéveloppement. Forgé dans les années 198010(*), ce concept visait originellement à encourager les retours volontaires et la réinsertion, en promouvant des opportunités économiques et en renforçant les services publics des zones à forte émigration. Le « Programme développement local/migration » (PDLM), lancé à cette période, illustre cette logique : ses objectifs étaient d'accompagner par des aides financières et un appui technique les migrants désireux de se réinstaller dans leur pays d'origine tout en soutenant une action locale de développement. Selon Flore Gubert, la mise en oeuvre de ce programme à destination de trois pays de départ (Mali, Mauritanie et Sénégal) a produit des effets limités, les bénéficiaires potentiels le percevant davantage comme une aide au retour qu'une action de promotion du développement.

La publication du rapport de la mission interministérielle « Migrations/codéveloppement » confiée au Professeur Samir Naïr et remis en 199711(*) a permis de redéfinir la notion de codéveloppement, tout en reconnaissant le rôle positif des immigrés pour le développement de leurs pays d'origine. Dans ce cadre, la politique de codéveloppement vise à soutenir le développement local, à valoriser l'engagement des diasporas, notamment en développant la coopération décentralisée au niveau des collectivités territoriales, et à renforcer la gouvernance locale.

La notion de codéveloppement a connu sa concrétisation la plus poussée en 2007, avec la création du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Sur le plan budgétaire, ce nouveau cadre s'est traduit par la création d'un nouveau programme budgétaire 301 « Développement solidaire et migrations », piloté par le ministère précité, au sein de la mission APD. Ce programme entendait opérer une synthèse entre les intérêts du pays d'accueil et des pays d'origine, entre la maîtrise de l'immigration et l'implication des ressortissants dans le développement. Il mettait notamment en oeuvre le volet budgétaire d'un nouvel instrument de diplomatie migratoire, les accords de gestion concertée (AGC), pour un financement total de 128 millions d'euros sur la période 2008-201212(*).

Un instrument tombé en quasi-désuétude : les accords de gestion concertée

Conclus à compter de 2006, les accords de gestion concertée des flux migratoires (AGC) visaient à adopter une approche globale, combinant des impératifs de sécurité, de croissance économique et de solidarité internationale. Cette approche transversale s'inspirait de la logique du « triple gagnant » défendus par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), visant à bénéficier aux pays d'origine, de transit et d'accueil.

De formes diverses, les AGC reposaient sur trois piliers :

- l'organisation de migrations légales par des dispositifs adaptés aux besoins économiques, comprenant des facilités d'obtention de visas ou de titres de séjour et la définition de listes de métiers en tension ;

- la lutte contre l'immigration irrégulière, par un renforcement des coopérations en matière de réadmission et de contrôle des frontières ;

- la promotion d'un développement solidaire en liant les dynamiques migratoires à des projets de codéveloppement impliquant les diasporas.

Seulement huit ACG sur une cible de vingt ont été signés par la France entre 2007 et 2008 et sept sont entrés en vigueur (avec le Sénégal, le Gabon, le Congo, le Bénin, la Tunisie, le Cap-Vert et le Burkina Faso).

Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères souligne les acquis dégagés par ces accords qui ont permis de construire des mécanismes de dialogue pérenne entre les administrations françaises et leurs partenaires étrangers, qui se retrouveraient aujourd'hui dans les « dialogues migratoires ». Ils auraient également permis d'engager une dynamique financière en matière d'aide au développement et de faciliter des échanges techniques et de la coopération opérationnelle avec les pays signataires en matière de retour et réadmission.

Pour autant, la plupart des AGC est tombée en désuétude et seulement deux (Tunisie et Sénégal) sont toujours actifs, même si plusieurs États (Bénin, Congo et Gabon) ont notifié la France de leur volonté de réactiver ce partenariat. De plus, la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur la diplomatie migratoire13(*) a estimé que les AGC n'avaient pas rempli leurs objectifs en matière de migrations légales et de développement. D'une part, les effets sur les migrations professionnelles ont été particulièrement marginaux. D'autre part, les financements en matière d'aide au développement n'étaient pas suffisants pour produire des effets notables.

Pour le MEAE, la nature juridique même de ces accords intergouvernementaux justifie de privilégier d'autres canaux. Les pays partenaires sont, en effet, réticents à s'engager sur de tels instruments dont la visibilité est peu compatible avec la discrétion avec laquelle les autorités entendent traiter les questions liées à l'émigration de leurs ressortissants.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux et les travaux de la commission des lois

2. L'année 2015 marque, au niveau français comme au niveau européen, un tournant dans la prise en compte des enjeux migratoires

a) Au niveau international et européen, un ensemble de documents multilatéraux traite des enjeux migratoires sous l'angle du développement

Pour rappel, en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la politique de coopération au développement et l'action humanitaire constituent une compétence partagée entre l'Union et les États membres (article 4). Le TFUE stipule, à cet égard, que « l'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté » (article 208). Dans le même sens, dans le cadre de la politique de coopération avec les pays du voisinage, l'Union « développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. »14(*) Cette compétence lui permet de traiter de manière plus approfondie les enjeux migratoires avec les pays du voisinage, en particulier en Méditerranée.

La crise migratoire de 2015, résultant de l'exode massif de ressortissants syriens en Europe, a conduit l'Union européenne à établir une stratégie et des instruments visant à lier migrations et développement. L'UE et ses États membres ont ainsi défini en 2015 un plan d'action conjoint à La Valette (PACV) sur la problématique des migrations et des déplacements forcés. Endossé par la Commission européenne et les États membres, ce plan d'action s'articule autour de cinq piliers, selon un découpage chronologique du parcours migratoire :

- lutter contre les causes profondes des déplacements contraints et des migrations irrégulières et maximiser les apports des migrations pour le développement (pilier 1) ;

- promouvoir les voies régulières de mobilité et accompagner les migrants sur leur parcours migratoire (pilier 2) ;

- garantir le respect des droits, l'accès aux services de base et la dignité des migrants (pilier 3) ;

- lutter contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (pilier 4) ;

- renforcer les modalités d'accompagnement au retour durable grâce à des solutions personnalisées favorisant la réinsertion (pilier 5).

La France, à l'instar de la plupart de ses partenaires, structure sa politique de développement en matière de migrations selon cette approche en cinq domaines d'action.

Les cinq piliers du plan d'action conjoint de La Valette (2015)

Source : ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Sur le plan multilatéral, trois instances régionales de dialogue et de consultation ont vu le jour pour assurer la mise en oeuvre du plan d'action de La Valette15(*), selon une approche géographique :

- premièrement, le processus de Khartoum, qui constitue une plateforme de dialogue entre les pays situés sur la route migratoire reliant la corne de l'Afrique à l'Europe. La France en assure la présidence tournante depuis avril 2025 et a souhaité orienter son action sur l'enjeu de l'état civil ;

- deuxièmement, le processus de Rabat, organise un dialogue politique entre les pays situés le long des routes migratoires reliant l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord à l'Europe. La France en a assuré la présidence entre 2019 et 2020 ;

- troisièmement, le processus de Niamey, se concentre sur la lutte contre le trafic illicite de migrants en Afrique de l'Ouest.

Sur le plan financier, pour la réalisation des objectifs du PACV, l'Union européenne a recours à deux instruments (développés infra) : le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique créé en octobre 2015 et doté de cinq milliards d'euros pour une période de cinq ans, d'une part, et l'instrument unique de coopération extérieur NDICI, introduit dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et dont une partie des financements se trouve fléchée vers des actions soutenant la gestion et la gouvernance des migrations et des déplacements forcés dans le monde, d'autre part.

Les Nations unies ont également développé un corpus de textes internationaux dédié aux problématiques migratoires, qui ont orienté l'action des États en matière d'APD :

- en 2015, les 193 États membres des Nations unies ont adopté l'Agenda 2030, large programme de dix objectifs de développement durable (ODD), dont l'objectif 10.7 appelle à « faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable, notamment par la mise en oeuvre de politiques de migrations planifiées et bien gérées » ;

- en 2018, le Pacte mondial sur les réfugiés (PMR) et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM ou « Pacte de Marrakech ») ont été endossés sous l'égide des Nations unies lors du sommet de Marrakech. Le PMM constitue le premier accord global des Nations unies proposant une approche globale des migrations à l'échelle internationale associant pays de départ, de transit et de destination. Ce texte prévoit 23 objectifs soulignant à la fois les risques et les défis s'attachant aux migrations internationales.

b) Au niveau français, la construction progressive d'une doctrine sur la prise en compte des enjeux migratoires

Dès 2013, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'est doté d'un document stratégique présentant les principales orientations de la politique française « mobilité, migration et développement ». Préparée par le seul MEAE, sans participation d'autres départements ministériels, cette stratégie s'est rapidement révélée obsolète, en particulier en raison de l'absence de prise en compte de l'échelon européen. Pour M. Matthieu Boussichas, chargé de programme à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, le début de années 2010 marque en France le rapprochement opérationnel entre deux politiques publiques fondamentalement différentes, la politique migratoire et la politique de développement.

Prenant en compte les avancées du plan d'action conjoint de La Valette, le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid)16(*) du 8 février 2018 a consacré l'importance des enjeux migratoires dans la politique de développement en indiquant que « l'aide au développement est un facteur déterminant pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle ce qui contribue à réduire les incitations aux départs par les réseaux de passeurs et, ce faisant, l'immigration irrégulière. »17(*)

Afin de concrétiser cette prise en compte, le Cicid de 2018 a précisé que la France adoptait le plan d'action « migrations internationales et développement » pour les années 2018-202218(*), élaboré par l'Agence française de développement en concertation avec les ministères et opérateurs concernés. L'élaboration de ce plan d'action avait été confiée à l'AFD à l'occasion de la précédente réunion du Cicid, « afin de soutenir les apports positifs des migrations pour le développement, d'agir sur les facteurs structurels des migrations contraintes et de coordonner les réponses d'urgence et les actions de long terme. »19(*) Ce plan d'action 2018-2022 s'est articulé autour de cinq objectifs (étonnamment distincts des domaines d'action identifiés par le plan d'action conjoint de La Valette) :

- améliorer la gouvernance des migrations pour la sécurité des personnes et le développement (objectif 1) ;

- valoriser les apports des migrations pour le développement (objectif 2) ;

- intégrer la dimension migratoire aux politiques de développement (objectif 3) ;

- garantir le respect des droits fondamentaux et protéger les personnes migrantes (objectif 4) ;

- et promouvoir un discours responsable sur les migrations et le lien migrations-développement (objectif 5).

Au terme des cinq années couvertes, le plan d'action devait faire l'objet d'un bilan, auquel l'AFD et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ont finalement renoncé. Ce renoncement était d'autant plus étonnant que le plan d'action ambitionnait le déploiement de 1,8 milliard d'euros de crédits budgétaires pour la mise en oeuvre de ses actions.

Par ailleurs, la dimension migratoire n'est apparue qu'incidemment dans la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Cette dernière rappelait simplement, dans le rapport annexe, l'importance de la mise en cohérence des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales avec ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), dont la politique migratoire.

3. À compter de 2023, une priorisation affichée de la thématique migratoire dans la politique française de développement

Pour la politique française de développement, l'année 2023 a marqué un tournant significatif dans la doctrine du gouvernement. Sans concertation parlementaire, les réunions du conseil présidentiel du développement en mai 2023 et du Cicid en juillet 2023 ont consacré une évolution des orientations stratégiques de la politique de développement autour de dix objectifs. Sur la méthode, le Cicid adopte un positionnement plus « partenarial » ou « transactionnel », assumant de placer les priorités stratégiques et thématiques de la France au coeur de son aide à destination des pays en développement, en rupture, selon les termes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, avec une « politique de guichet ».

À cet égard, la priorité accordée à la dimension migratoire est significative : l'objectif n° 10 assigné à la politique d'investissement solidaire (nouvelle dénomination de la politique d'aide au développement) consiste à « aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines ». En ce sens, l'AFD et Expertise France ont été enjoints par un courrier conjoint d'avril 2023 du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur de renforcer leurs actions dans ce domaine, notamment sur les piliers 4 et 5 du PACV (lutte contre la traite des êtres humains, d'une part, retour, réadmission et réintégration, d'autre part).

Dans le prolongement des réunions du CPD et du Cicid, un nouveau document stratégique a été élaboré et devrait être prochainement publié par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Préparée par la direction générale de la mondialisation, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030, transmise aux rapporteurs spéciaux, se démarque de la stratégie précédente sur trois points, selon ses auteurs :

- premièrement, la nouvelle stratégie interministérielle intègre les évolutions internationales survenues au cours des dix dernières années, en particulier du fait de l'adoption par les Nations unies de textes structurants de droit international en matière de migrations ;

- deuxièmement, elle prend davantage en compte la dimension européenne du lien entre migrations et développement. Si les deux précédents documents faisaient abstraction de l'échelon européen, la nouvelle stratégie adopte clairement le cadre de référence du Plan d'action conjoint de La Valette et les domaines d'action identifiées par ce dernier ;

- troisièmement, elle s'inscrit dans un cadre interministériel en synthétisant les positions du MEAE et du ministère de l'intérieur ainsi qu'en tendant à proposer une vision unifiée pour l'ensemble des ministères et opérateurs engagés sur cette thématique.

En complément, la stratégie interministérielle « migrations et développement » 2024-2030 devrait faire prochainement l'objet d'une traduction opérationnelle, au travers d'un plan d'action, en cours d'élaboration.

Les objectifs fixés à la politique

française en matière d'aide au développement

en

matière de migrations, entre 2018 et 2025

|

Cadre |

Principes et objectifs |

|

Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) de 2018 |

« L'aide au développement est un facteur déterminant pour favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle ce qui contribue à réduire les incitations aux départs par les réseaux de passeurs et, ce faisant, l'immigration irrégulière » (point 9 des conclusions du Cicid) |

|

Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales |

« L'État favorise la cohérence entre les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans la réalisation des ODD dans les pays partenaires, en particulier les politiques sociale, éducative, sportive et culturelle, commerciale, fiscale, migratoire, de sécurité et de défense, de recherche et d'innovation et d'appui aux investissements à l'étranger. » « La France contribue à soutenir le potentiel de solidarité des migrants, notamment par l'appui à la création d'entreprises et à l'investissement productif des diasporas. » (rapport annexé) |

|

Conseil présidentiel du développement et comité interministériel de la coopération internationale et du développement de 2023 |

« Aider nos partenaires à lutter contre les réseaux d'immigration clandestine » (objectif 10 des conclusions du Cicid). |

|

Conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025 |

« Aider nos partenaires à lutter contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines » (objectif 10 des conclusions du conseil présidentiel des partenariats internationaux de 2025) |

Source : commission des finances d'après les documents cités

La prise en compte conjointe des politiques migratoires et de développement s'inscrit dans la rénovation de la dimension extérieure des migrations (DEM), dont l'enjeu principal consiste à assurer la cohérence interministérielle entre le MEAE et le ministère de l'intérieur, sans dissocier les approches sécuritaires, économiques et sociales du développement. La dimension externe des migrations s'organise autour d'une pluralité de volets (politique des visas, attractivité et migrations légales, coopération migratoire au sein de l'APD...). L'articulation migration-développement illustre un jeu complexe de coordination entre deux départements ministériels dont les cultures et objectifs peuvent profondément différer.

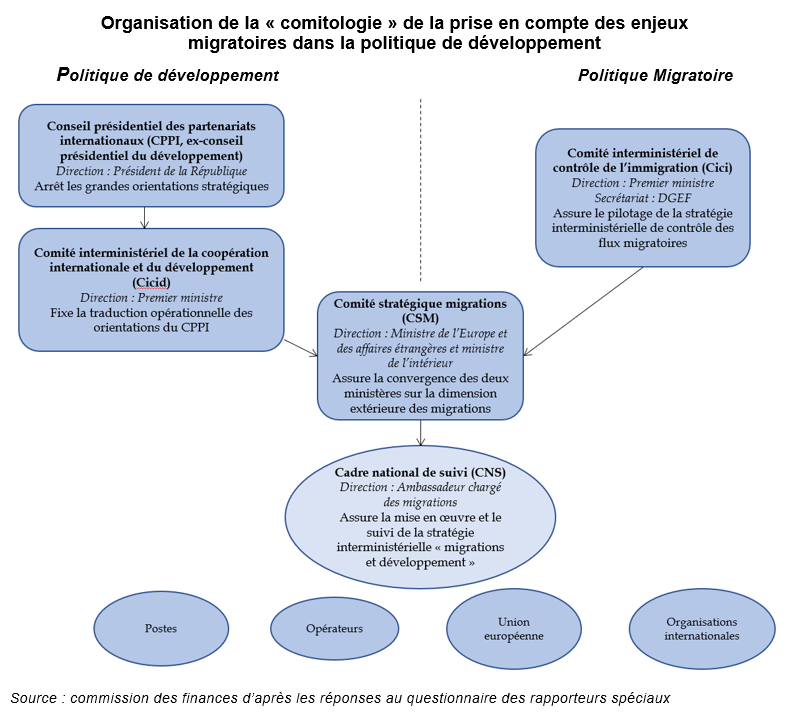

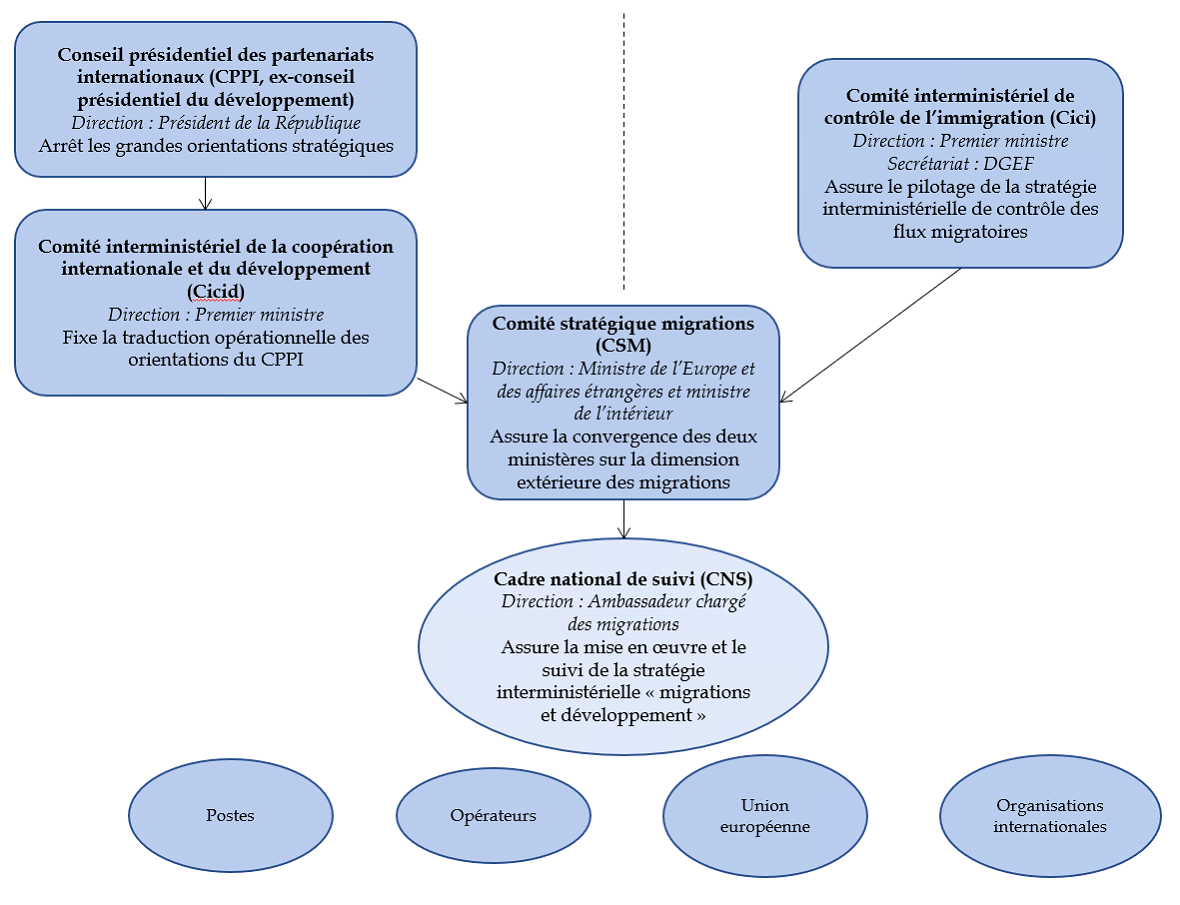

Pour assurer cette bonne coordination interministérielle et organiser la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie « migrations et développement », deux instances interministérielles ont été constituées.

D'une part, le comité stratégique migrations (CSM), conjointement présidé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur, est chargé d'assurer la convergence des deux départements ministériels sur la dimension externe des migrations. Son secrétariat général est assuré par l'ambassadeur chargé des migrations. Quatre priorités structurent les travaux de cette instance (le dialogue et les partenariats avec les pays tiers prioritaires, la politique des visas, l'attractivité et migrations légales, les programmes de coopération migratoire au sein de l'aide publique au développement).

Lors de sa réunion du 16 janvier 2023, le CSM a défini, sous l'autorité des deux ministres, une liste de quinze pays prioritaires en matière de coopération migratoire20(*). En cours d'ajustement, cette liste comprend à la fois des pays de transit et des pays de départ. Plusieurs États figurant sur cette liste ont été retenus du fait de l'impact des flux migratoires sur les départements et régions d'outre-mer, comme le Sri Lanka ou les Comores.

D'autre part, le cadre national de suivi (CNS), créé par le Cicid de 2018, constitue l'échelon interministériel de coordination sur la thématique « migrations et développement ». Sous la présidence de l'ambassadeur chargé des migrations, il réunit les administrations compétentes des deux ministères21(*), le secrétariat général des affaires européennes (SGAE), les opérateurs concernés22(*) et des représentants de la société civile. Le CNS est notamment chargé du suivi de la stratégie interministérielle « migrations et développement » et de la préparation du plan d'action censé proposer une traduction opérationnelle de cette dernière.

Cependant, si cette organisation semble séduisante sur le papier, sa mise oeuvre apparait pour le moins sporadique compte tenu de la fréquence des réunions du CSM et du CNS (cf. infra, III).

Or, faute de portage politique, l'ambition affichée par la communication gouvernementale pourrait faire long feu, à l'image de la précédente stratégie « migrations et développement » dont le suivi a rapidement été abandonné.

Organisation de la « comitologie » de la prise en compte des enjeux migratoires dans la politique de développement

Politique de développement Politique Migratoire

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

L'ambassadeur chargé des migrations, ambassadeur thématique crée en 2017 dont les fonctions sont occupées depuis 2024 par M. Cyrille Baumgartner23(*), dispose d'un rôle de coordination de la dimension externe des migrations et ce, à plusieurs niveaux :

- au niveau bilatéral, en plus d'assurer le secrétariat général du CMS et de présider le CNS, l'ambassadeur pilote la « task force migrations » du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et anime le réseau des référents « migrations » présents dans le réseau diplomatique. Conjointement avec le directeur de l'immigration, il est également chargé d'assurer un dialogue de gestion migratoire avec nos ambassades dans les pays prioritaires ;

- au niveau européen, l'ambassadeur chargé des migrations participe à l'élaboration des positions de la France au groupe de travail du Conseil de l'UE sur la dimension extérieure des migrations (External Migration Working Party, EMWP), au groupe de coordination sur les fonds de l'instrument NDICI consacrés aux migrations et au comité de gestion des initiatives équipe Europe (IEE) migratoires, où il assure la représentation de la France ;

- au niveau multilatéral, en lien avec la direction générale de la mondilisation et la direction des Nations unies, il assure le suivi des questions migratoires au sein des enceintes multilatérales.

La prise en compte des enjeux migratoires dans les

politiques

de développement : une approche

comparatiste

En 2024, les services de l'ambassadeur chargé des migrations ont mené un travail de parangonnage après de plusieurs de nos voisins européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse). Trois points de comparaison ont été mis en avant par cette note.

Premièrement, dans la plupart des pays étudiés, les autorités ont adopté une approche globale des enjeux migratoires dans la politique de développement, en se fondant sur le cadre proposé par les cinq domaines d'action de La Valette. Ces approches sont généralement menées, comme en France, par un ambassadeur thématique ou un représentant spécial.

Deuxièmement, en complémentarité de l'aide au développement portée par le budget de leurs ministères des affaires étrangères, certains de nos partenaires ont doté leurs ministères de l'intérieur d'un budget significatif en matière de coopération internationale. En Allemagne et en Italie, les ministères de l'intérieur disposaient, en 2023, d'enveloppes de coopération respectives de 45,1 et de 49 millions d'euros.

Troisièmement, le cadre européen constitue, pour la majorité de nos partenaires européens, le principal échelon de référence pour la définition et la mise en oeuvre d'actions concertées en matière de dimension extérieure des migrations. Au surplus, plusieurs de nos partenaires contribuent financièrement aux actions portées par les organisations internationales compétentes dans le champ migratoire.

Source : commission des finances d'après l'étude comparative menée par l'Ambassadeur des migrations

C. UNE COMPTABILISATION STRICTE DES PROJETS MIGRATOIRES DANS L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

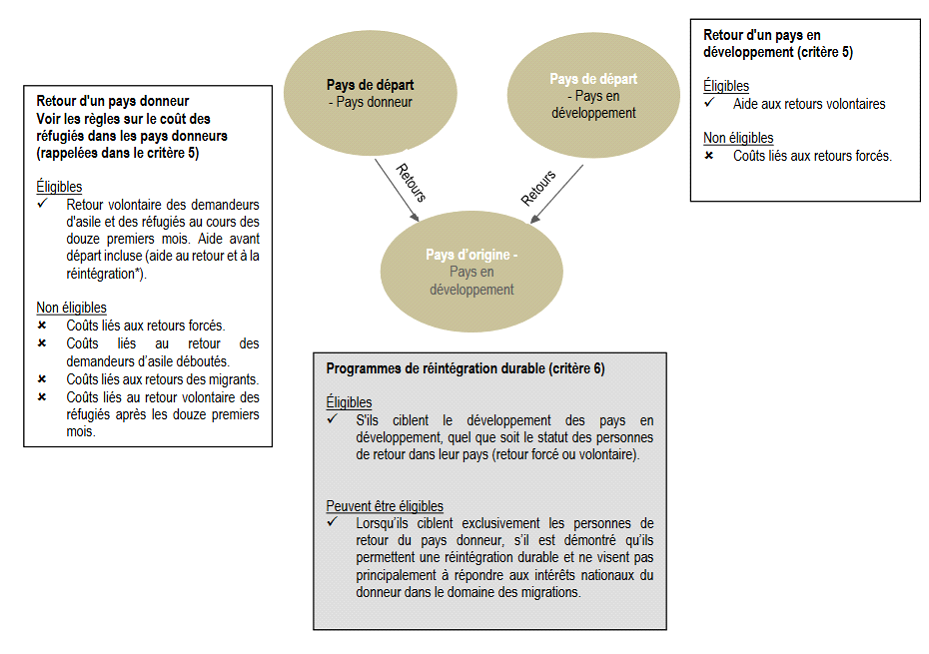

Le domaine des migrations constituant un champ d'intervention croissant en matière d'aide publique au développement, le Comité d'aide au développement (CAD), instance de coordination des politiques de développement relevant de l'OCDE, a engagé en 2018 une révision de la comptabilisation de ces actions. Auparavant, les projets liés aux migrations ne faisaient pas l'objet de critères spécifiques de comptabilisation et le CAD se référait à la définition générale de l'APD (une dépense dont l'objectif principal est la promotion du développement économique et du bien-être des pays en développement).

Depuis 2018, les actions menées dans le domaine des migrations font l'objet d'un nouveau code de comptabilisation, le code 15 190 « Faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sans danger, régulière et responsable » qui précise leur éligibilité à l'APD. Ce document ne modifie pas la définition de l'aide au développement mais identifie « un ensemble de règles plus claires sur les dépenses liées aux migrations, dans le but de préserver l'intégrité de l'APD »24(*). Il a été complété en 2022 par une série de lignes directrices, à la suite de négociations entre le CAD et les États membres de l'OCDE.

Premièrement, les projets doivent avoir pour objectif principal le développement durable des pays bénéficiaires.

Deuxièmement, les activités de sécurité « dure » sont exclues du champ de l'APD. Aussi, pour la France, les actions de la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du MEAE, les opérations civilo-militaires menées dans le cadre des Nations unies, les programmes de renforcement des institutions de l'État ou la coopération policière du Programme des Nations unies pour le développement ou certaines activités des opérateurs du ministère de l'intérieur ne relèvent pas de l'APD. En effet, en dépit d'effets indirects sur le développement, l'objectif principal de ces projets demeure la sécurité nationale des États bailleurs.

Troisièmement, toute action dont le bénéfice principal revient au donateur ne peut être comptabilisée comme de l'APD. Ainsi, certaines activités, menée dans le cadre d'une coopération migratoire avec des pays en développement, peuvent ne pas être comptabilisées en tant qu'APD, dès lors qu'elles entrent dans l'un des champs d'exclusion de l'OCDE. Un projet dont l'objectif principal est de limiter les migrations vers le pays bailleur ne peut être validé.

Selon l'OCDE, ces « règles garantissent que la coopération au développement n'est pas utilisée comme un moyen de promouvoir l'agenda national du pays donateur en matière de migration. »25(*) Pour autant, cela n'exclut pas l'ensemble des projets visant à encadrer les migrations dès lors qu'ils portent un bénéfice mutuel pour le donateur et le bénéficiaire.

Pour diffuser une plus grande compréhension des règles de comptabilisation, l'OCDE a développé une plateforme de contributions alimentée par les États bailleurs et présentant des projets éligibles et non éligibles à la qualification d'APD26(*). Par exemple, un projet financé par la Suisse entre 2020 et 2021 et visant à renforcer les capacités nigérianes de contrôle des frontières ne constitue pas de l'APD, tandis qu'un projet porté par l'Espagne et visant à soutenir le système hospitalier mexicain en raison de l'afflux de migrants durant la crise sanitaire en 2020 sera comptabilisée comme tel.

Illustration des règles

d'éligibilité à l'aide publique au développement

des programmes d'aide au retour et à la

réintégration

II. DES FINANCEMENTS CROISSANTS MAIS UNE STRATÉGIE ENCORE INACHEVÉE DANS LE DOMAINE DES MIGRATIONS

A. UN EFFORT BUDGÉTAIRE CONSÉQUENT, PORTÉ PAR UNE PLURALITÉ D'ACTEURS ET DE CANAUX

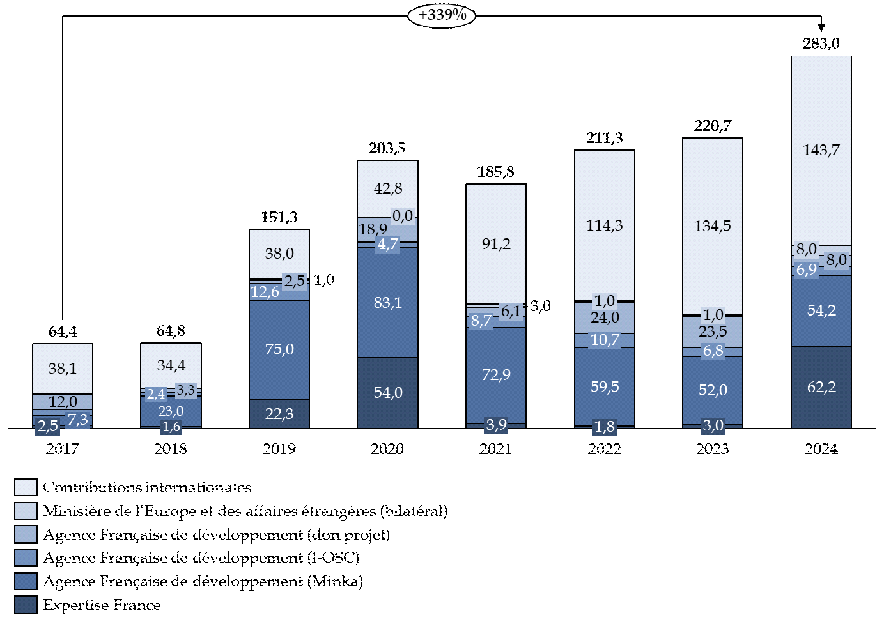

1. Le total des financements engagés par la France sur la période 2017-2024 en matière migratoire représente plus d'un milliard d'euros

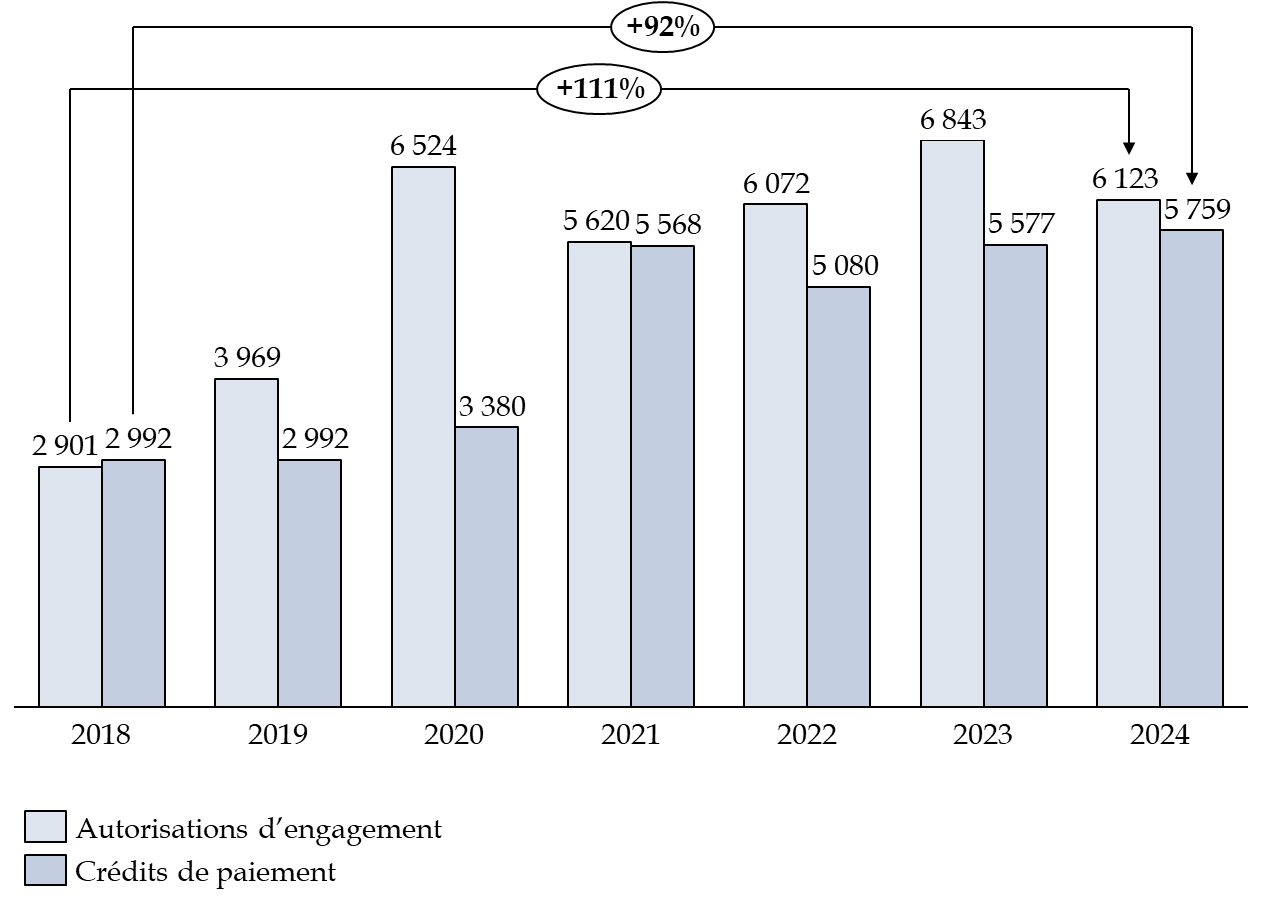

Selon les données transmises par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, sur l'ensemble de la période 2017-2024, qui couvre le déploiement du plan d'action « migrations internationales et développement », le montant total de l'APD française en matière migratoire avoisinait le milliard d'euros : 1,17 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1,01 milliard d'euros en crédits de paiement.

Total des financements engagés sur les

programmes 209 et 105

en matière de migrations, sur la

période 2017-2024

(en millions d'euros)

|

|

Programme 209 |

Programme 105 |

|||

|

AE |

CP |

AE |

CP |

||

|

Crédits bilatéraux |

Dons |

555,06 |

398,22 |

0 |

0 |

|

Prêts |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Crédit multilatéraux |

582,07 |

582,07 |

29,95 |

29,95 |

|

|

Total par programme |

1 137,13 |

980,29 |

29,95 |

29,95 |

|

Note : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023 2024.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Curieusement, d'autres montants ont été évoqués par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères au cours des auditions menées. L'ambassadeur chargé des migrations a ainsi communiqué aux rapporteurs spéciaux le chiffre de 622 millions d'euros de crédits dédiés aux migrations dans l'APD française et bénéficiant aux pays de départ et de transit depuis 2017.

En tout état de cause, ces montants ne rejoignent pas l'objectif de 1,8 milliard d'euros consacrés aux migrations fixé par le plan d'action 2018-2022, a fortiori lorsque l'on se réfère à la stricte période d'application du plan d'action (moins de 500 millions d'euros pour les années 2018 à 2022). Il s'agit toutefois, sur le papier, d'engagements financiers significatifs.

Dépenses d'APD françaises en matière de migrations sur la période 2017-2024

(en millions d'euros et en pourcentage)

Note n° 1 : les données comptabilisées n'intègrent pas les interventions humanitaires du centre de crise et de soutien du MEAE, pour lesquelles la comptabilisation « migrations » n'est disponible que pour les années 2023 2024.

Note n° 2 : la présentation se fonde sur l'année de démarrage des projets ou de versement des contributions.

Source : commission des finances

La mise en oeuvre de ces financements a été progressive sur la période 2017-2024, avec un montant annuel ayant plus que quadruplé. Cette progression marquée, à compter de 2019 notamment, s'explique par la hausse soutenue des contributions internationales (détaillée infra).

L'identification par la France de ses

dépenses d'APD

intervenant dans le domaine des migrations

Pour le suivi et l'identification des projets « migrations », le MEAE et les opérateurs de la politique de développement ont développé une méthode de comptabilisation, inspirée de celle utilisée pour les projets de l'instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale (Ndici). Sont comptabilisés comme projets « migrations », les initiatives :

- mises en oeuvre par des acteurs du développement ou de l'humanitaire, qu'il s'agisse d'acteurs institutionnels ou de la société civile ;

- à des fins de développement ou de réponse à des situations d'urgence des pays bénéficiaires ;

- et correspondant à l'un des deux marqueurs retenus, à savoir le marqueur 1 (projets dont les migrations sont un objectif secondaire, comptabilisés à 40 %) et le marqueur 2 (projets dont les migrations sont l'objectif principal, comptabilisés à 100 %).

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

2. Canaux et instruments de la politique de développement de la France en matière migratoire

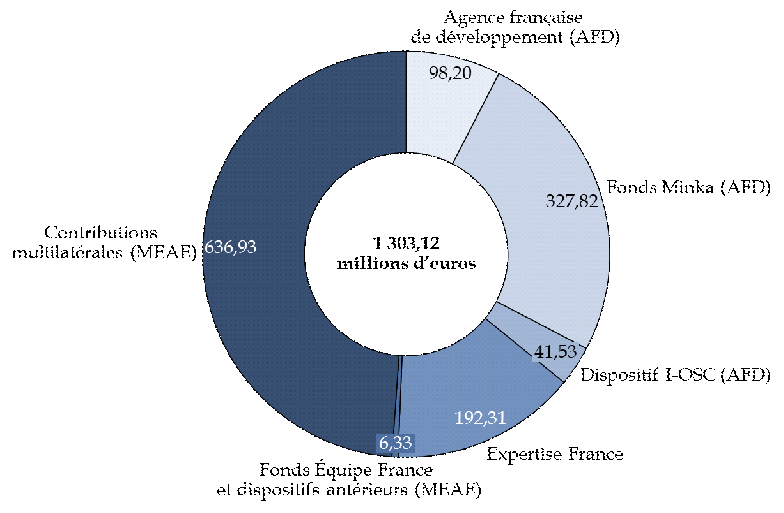

Comme souvent, dans une approche thématique de l'aide au développement, l'ensemble des acteurs de cette politique, nationaux ou internationaux se trouvent impliqués. Cette fragmentation de l'action publique, qui s'explique par des échelles et des domaines d'action distincts, ne contribue pas à sa lisibilité, d'autant qu'elle conduit fréquemment à des financements croisés et une coordination perfectible.

Répartition des financements engagés

sur la période 2017-2024

en matière de migrations par

canal d'intervention

(en millions d'euros)

Note : ces financements comprennent les crédits de l'Union européenne ou de tiers mis en oeuvre par l'AFD et Expertise France.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Les crédits directement gérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, hors contributions internationales, sont marginalement mobilisés en matière de migrations, l'AFD demeurant le principal canal bilatéral de financement sur cette thématique.

a) Les financements bilatéraux du ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Les crédits directement gérés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, hors contributions internationales, sont marginalement mobilisés en matière de migrations, l'AFD demeurant le principal canal bilatéral de financement sur cette thématique.

En premier lieu, le Fonds équipe France (FEF) permet d'appuyer des projets en matière de migrations. Créé en 2023, cet instrument a regroupé l'ensemble de l'aide-projet du ministère et distincte du don-projet de l'AFD. Ces crédits financent des initiatives de taille limitées, sous le pilotage direct des postes diplomatiques. Néanmoins, entre 2023 et 2024, les financements du FEF et des outils antérieurs sont demeurés limités, de l'ordre de 6,33 millions d'euros. La direction de la mondialisation, responsable du programme 209, a indiqué aux rapporteurs spéciaux vouloir prioriser le soutien à des projets FEF en matière migratoire pour les années à venir.

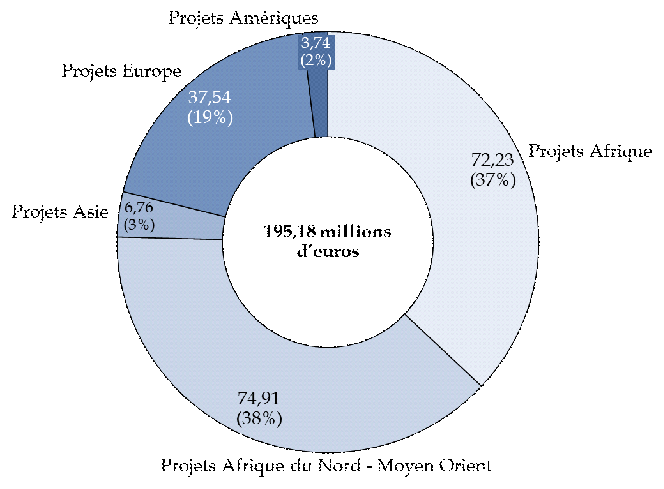

En second lieu, le centre de crise et de soutien (CDCS) du MEAE, centre de gestion de crise et chef de file sur l'action humanitaire de la France, peut mobiliser les crédits du fonds d'urgence humanitaire et de stabilisation (FUHS) pour financer des projets sur cette thématique, dans des contextes d'urgence internationale. Avant l'exercice 2023, le CDCS ne distinguait pas les projets contribuant au sujet migratoire, et le ministère ne dispose par conséquent pas de données antérieures. Toutefois, pour la période 2023-2024, le montant des financements bilatéraux engagés par le centre s'est élevé à 195,2 millions d'euros. À ce volet bilatéral s'ajoutent les financements multilatéraux versés aux organisations internationales évoqués infra.

Répartition géographique des projets financés par le CDCS sur fonds bilatéraux sur la période 2023-2024

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

b) Le groupe AFD, acteur majeur de l'APD en matière migratoire

Comme indiqué supra, les différents documents stratégiques ont, depuis 2013, étroitement associé l'Agence française de développement à la prise en compte des questions migratoires. Au total, sur la période 2017-2024, l'AFD a mis oeuvre un total de 433 millions d'euros de financement au titre du budget de l'État. À ces moyens s'ajoutent 227 millions d'euros de financements sur fonds européens dont l'agence a assuré le déploiement.

En matière d'APD, l'une des spécificités de la thématique migratoire tient à la réticence des États bénéficiaires de l'aide à recourir à des instruments de prêts. Selon l'AFD, les autorités locales font face à des difficultés d'ordre politique : s'il est acceptable pour les populations que leur État s'endette pour financer des infrastructures ou des projets de long-terme, s'endetter pour encadrer les migrations est perçu négativement. Pour cette raison, le portefeuille de prêts de l'AFD porte peu sur ce volet qui apparait dès lors moins rentable pour l'agence.

En revanche, s'agissant des subventions, trois canaux de l'agence sont mobilisés :

- l'enveloppe des crédits du don-projet, qui regroupe l'essentiel des subventions délégués à l'AFD et dont la contribution au volet migratoire de notre APD représente 98,2 millions d'euros ;

- le fonds Minka27(*), instrument de l'AFD dédié à la consolidation de la paix dans les zones de conflits, est intervenu à hauteur de 327,8 millions d'euros entre 2017 et 2023. Ces financements, de nature humanitaire, ont essentiellement porté sur les déplacements forcés, thématique sur laquelle l'agence a engagé une évaluation en cours de finalisation ;

- le dispositif I-OSC (pour Initiatives OSC), transféré depuis 2010 à l'agence, qui constitue le guichet de financement des projets portés par des organismes de la société civile.

L'ensemble de ces instruments fait de l'AFD le principal canal bilatéral de l'aide en matière migratoire. Plusieurs facteurs expliquent ma mobilisation significative de cet opérateur en matière d'appui à la gouvernance des migrations, dont :

- tout d'abord, une forte connaissance du terrain et une capacité à répondre aux demandes des autorités locales ;

- ensuite, un positionnement et un mandat clairs sur l'aide au développement, qui font entrer l'ensemble de ses actions dans la comptabilisation de l'OCDE ;

- enfin, une bonne capacité à mobiliser des financements européens, notamment sur la mise en oeuvre d'action relatives aux collaborations avec les diasporas et au soutien aux personnes déplacées (piliers 1 à 3 du PACV).

Les auditions menées par les rapporteurs spéciaux ont mis en évidence une approche traditionnellement mesurée de l'AFD sur la thématique migratoire, en particulier lorsqu'il s'agit de projets liés à l'encadrement des flux.

Dans un esprit de renforcement nécessaire du dialogue entre politiques de développement et politiques migratoires, le courrier conjoint adressé en avril 2023 par les ministres de l'Europe et de l'intérieur au groupe AFD marque une volonté de renforcer la coordination interministérielle sur les enjeux migratoires et d'assurer une meilleure articulation entre les instruments de développement et les priorités diplomatiques et de sécurité.

Par ailleurs, l'Agence française d'expertise technique internationale, « Expertise France », filiale du groupe AFD, participe également à l'action de la France en matière de migrations. Entre 2017 et 2024, Expertise France a mis en oeuvre 192,1 millions de financements dont la quasi-totalité sur fonds européens, cet opérateur se distinguant par sa forte capacité à se positionner sur des appels à projets de la Commission européenne.

Suivant les priorités de la France, le portefeuille d'Expertise France sur les migrations a cependant doublé entre 2024 et 2025. Au total, en 2025, 12 projets sont en cours sur la thématique migratoire, pour un montant de 100 millions d'euros dont 40 % concentrés sur l'espace syro-turc. Cinq axes d'intervention sont privilégiés par Expertise France :

- la promotion des voies légales d'immigration, notamment entre pays du Sud ;

- la gestion intégrée des frontières, ce domaine faisant l'objet d'un partage avec l'opérateur Civipol, en charge de la coopération technique policière. Expertise France conduit par exemple un projet, pour le compte du ministère des Armées, en appui des forces jordaniennes sur la gestion des frontières ;

- la lutte contre la traite et le trafic d'êtres humains (organisation de la chaîne pénale, prévention du trafic, protection des victimes...), principalement en Afrique de l'Ouest. L'opérateur a été chargé de la mise en oeuvre, entre 2019 et 2024, d'un projet d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée (ALTP), pour 18 millions d'euros, avec un co-financement du Fonds fiduciaire d'urgence (FFU) pour l'Afrique ;

- l'appui au retour et à la réinsertion des migrants, en partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le soutien aux initiatives des diasporas.

c) Le ministère de l'intérieur et ses opérateurs, un engagement quantitativement limité mais qualitativement significatif

Contrairement à d'autres États européens comme l'Allemagne ou l'Italie, le ministère de l'intérieur français ne dispose pas d'une véritable enveloppe financière dédiée à la coopération internationale. La direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère ne dispose que d'un budget très limité (1,5 million d'euros). En revanche, deux opérateurs relevant du champ du ministère de l'intérieur interviennent en matière de migrations et de développement :

- d'une part, l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii), opère en matière d'immigration légale, d'accueil et d'intégration des étrangers en France, de même que l'organisation des retours volontaires ;

- d'autre part, Civipol, opérateur de coopération technique internationale du ministère de l'intérieur, intervient dans le renforcement des capacités policières et sécuritaires dans les pays tiers.

S'agissant du ministère comme de ses opérateurs, une difficulté réside dans la comptabilisation des projets menés au regard des critères fixés par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. En effet, une partie des activités réalisées en matière de coopération migratoire, bien que destinées à des pays en développement, ne peuvent être qualifiés d'aide au développement car elles relèvent des champs d'exclusion définies par l'OCDE. Il s'agit notamment : du renforcement capacitaire (appui aux forces de sécurité dans la lutte contre l'immigration irrégulière), de la coopération policière et de la formation des personnels en matière de surveillance des frontières et de la dotation en matériel de sécurité.