- LETTRE DE SAISINE DE L'OFFICE PAR LA COMMISSION DE

LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT DU

SÉNAT

- LISTE DES RECOMMANDATIONS DE L'OFFICE

- AVANT-PROPOS

- REMERCIEMENTS

- I. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES ONT UN IMPACT

CONSIDÉRABLE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES SPORTIFS DE HAUT

NIVEAU, MÊME SI LEUR UTILISATION N'EST PAS EXEMPTE D'EFFETS

NÉFASTES

- A. LE RÔLE MAJEUR DE LA SCIENCE ET DES

TECHNOLOGIES DANS L'AMÉLIORATION DES MATÉRIAUX ET DES

ÉQUIPEMENTS

- B. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA

DÉTECTION DES HAUTS POTENTIELS

- C. LE POIDS DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DANS

LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES

- 1. L'apport de la science à la

préparation des athlètes

- 2. Une préparation physique qui ne laisse

rien au hasard

- 3. La gestion de la fatigue

- 4. La prévention des blessures

- 5. Le rôle croissant de la

préparation mentale

- 6. La préparation technique et

tactique

- 7. L'attention accrue portée par la

recherche à la santé mentale des sportifs de haut niveau

- 1. L'apport de la science à la

préparation des athlètes

- D. LES EFFETS NÉFASTES DE LA

« TECHNOLOGISATION » DES PERFORMANCES DANS LE

SPORT

- 1. Le renforcement des

inégalités

- 2. Une surveillance des athlètes et une

pression psychologique accrue

- 3. La technologisation de la performance au

détriment de la santé des athlètes ?

- 4. Les dérives vers le dopage et l'homme

augmenté

- 5. Le développement de pratiques

pseudo-scientifiques

- 6. Une trop grande importance accordée aux

données

- 1. Le renforcement des

inégalités

- A. LE RÔLE MAJEUR DE LA SCIENCE ET DES

TECHNOLOGIES DANS L'AMÉLIORATION DES MATÉRIAUX ET DES

ÉQUIPEMENTS

- II. POUR PRÉPARER LES JEUX OLYMPIQUES ET

PARALYMPIQUES DE PARIS 2024, LA FRANCE A ENGAGÉ UNE STRATÉGIE

D'OPTIMISATION SCIENTIFIQUE DE LA PERFORMANCE, MAIS ELLE DOIT ENCORE LEVER

CERTAINS OBSTACLES POUR QUE CETTE STRATÉGIE S'INSCRIVE DANS LA

DURÉE

- A. L'ORGANISATION DU SPORT DE HAUT NIVEAU EN

FRANCE : UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES MAIS ATTEINT SES

LIMITES

- B. LES EFFORTS DE STRUCTURATION ET DE FINANCEMENT

DE LA RECHERCHE POUR LE SPORT DE TRÈS HAUTE PERFORMANCE

- C. LA RÉORGANISATION DU SPORT DE HAUT

NIVEAU : LA CRÉATION DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT

- D. DES AVANCÉES TRÈS

SIGNIFICATIVES

- E. DES OBSTACLES PERSISTANTS

- A. L'ORGANISATION DU SPORT DE HAUT NIVEAU EN

FRANCE : UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES MAIS ATTEINT SES

LIMITES

- III. LES RECHERCHES ET LES INNOVATIONS AU SERVICE

DES PERFORMANCES DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ONT DES APPLICATIONS

DANS LES DOMAINES DE LA MÉDECINE, DE L'APPAREILLAGE ET DES

LOISIRS

- A. UN CONTINUUM ENTRE LA PERFORMANCE ET LA

MÉDECINE

- B. LES INTERACTIONS DANS LE DOMAINE DE

L'APPAREILLAGE

- C. LE TRANSFERT DES TECHNOLOGIES DU SPORT DE HAUT

NIVEAU VERS LE SPORT DE LOISIR

- A. UN CONTINUUM ENTRE LA PERFORMANCE ET LA

MÉDECINE

- IV. EN DÉPIT DES BÉNÉFICES

RECONNUS DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ HUMAINE, LA

CONDITION PHYSIQUE DE LA POPULATION CONTINUE DE SE DÉGRADER.

AU-DELÀ DES RECHERCHES DÉJÀ ENGAGÉES, UN EFFORT

PARTICULIER DOIT ÊTRE MENÉ POUR IDENTIFIER LES OBSTACLES À

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET METTRE EN PLACE DES INTERVENTIONS EFFICACES ET

DURABLES

- A. LES IMPACTS DE L'INACTIVITÉ PHYSIQUE ET

DE LA SÉDENTARITÉ

- B. UN CONSENSUS SCIENTIFIQUE SUR LES BIENFAITS DE

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

- 1. Le rôle de l'activité physique

dans la santé physique

- 2. L'activité physique, facteur

d'amélioration de la santé cognitive et mentale

- 3. L'activité physique comme promoteur d'un

vieillissement en bonne santé

- 4. Le rôle à la fois préventif

et curatif de l'activité physique pour de nombreuses maladies non

transmissibles

- 1. Le rôle de l'activité physique

dans la santé physique

- C. LA DÉGRADATION DE LA CONDITION PHYSIQUE

DE LA POPULATION

- D. LE RELATIF ÉCHEC DES POLITIQUES

PUBLIQUES EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LA

SÉDENTARITÉ

- E. LES PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES POUR INCITER

À L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

- 1. L'analyse scientifique des freins et des

leviers à l'activité physique

- 2. Le concept de littératie physique pour

expliquer, promouvoir et éduquer à l'activité

physique

- 3. Des recherches visant une personnalisation et

une optimisation des préconisations en matière d'activité

physique

- 4. Le rôle des sciences de

l'implémentation pour assurer le succès des interventions en

matière d'activité physique

- 5. Les innovations technologiques au

bénéfice de l'activité sportive et physique de

demain

- 1. L'analyse scientifique des freins et des

leviers à l'activité physique

- A. LES IMPACTS DE L'INACTIVITÉ PHYSIQUE ET

DE LA SÉDENTARITÉ

- V. LES DIX RECOMMANDATIONS DE L'OFFICE

- A. METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

ET DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE

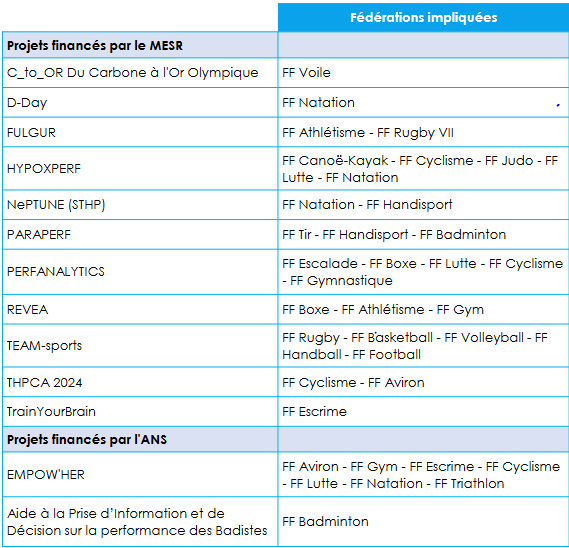

- 1. Sanctuariser et élargir les programmes

de recherche en lien avec le sport de très haut niveau (notamment sur

les spécificités féminines), tout en associant davantage

les fédérations

- 2. Renforcer l'expertise des

fédérations et les moyens de l'Insep et de l'Agence nationale du

sport

- 3. Charger l'Agence nationale du sport de

représenter l'ensemble des fédérations et des clubs

sportifs dans les relations avec les fournisseurs de données afin de

peser dans les négociations sur les aspects techniques et de

souveraineté des données relatives aux sportifs

français

- 4. Veiller à ce que l'esprit de la loi

Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine soit

respecté

- 5. Faire de la prévention des commotions

cérébrales et du coup de chaleur d'exercice des priorités

de santé publique, notamment dans les compétitions extrêmes

et pour les jeunes publics

- 6. Réglementer la préparation

mentale dans le sport et rationaliser les diplômes des

préparateurs physiques

- 1. Sanctuariser et élargir les programmes

de recherche en lien avec le sport de très haut niveau (notamment sur

les spécificités féminines), tout en associant davantage

les fédérations

- B. FAIRE DE LA FRANCE UNE NATION ACTIVE ET

SPORTIVE

- 7. Actualiser régulièrement les

données sur la sédentarité, l'activité physique,

les temps passés devant les écrans et la condition physique des

Français

- 8. Faire de la prescription de l'activité

physique adaptée un axe majeur du traitement non médicamenteux

des maladies chroniques et des troubles de santé mentale

- 9. Promouvoir les recherches sur la

réduction de la sédentarité et l'encouragement à

l'activité physique ainsi que sur la motivation et l'observance à

long terme des pratiques physiques

- 10. Redonner sens à l'activité

physique au quotidien à tout âge : de l'école

maternelle jusqu'aux structures médicalisées

- 7. Actualiser régulièrement les

données sur la sédentarité, l'activité physique,

les temps passés devant les écrans et la condition physique des

Français

- A. METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

ET DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE

- I. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES ONT UN IMPACT

CONSIDÉRABLE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES SPORTIFS DE HAUT

NIVEAU, MÊME SI LEUR UTILISATION N'EST PAS EXEMPTE D'EFFETS

NÉFASTES

- EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

|

N° 2074 |

N° 121 |

||||

|

ASSEMBLÉE NATIONALE |

SÉNAT |

||||

|

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE |

SESSION ORDINAIRE 2025 - 2026 |

||||

|

Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale |

Enregistré à la présidence du Sénat |

||||

|

le 13 novembre 2025 |

le 13 novembre 2025 |

||||

|

RAPPORT au nom de L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION sur La science dans la mêlée pour une nation sportive par M. David ROS, sénateur |

|||||

|

Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale par M. Pierre HENRIET, Premier vice-président de l'Office |

Déposé sur le Bureau du Sénat par M. Stéphane PIEDNOIR, Président de l'Office |

||||

|

Composition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Président M. Stéphane PIEDNOIR, sénateur Premier vice-président M. Pierre HENRIET, député Vice-présidents |

|||||

|

M. Jean-Luc FUGIT, député M. Gérard LESEUL, député M. Alexandre SABATOU, député |

Mme Florence LASSARADE, sénatrice Mme Anne-Catherine LOISIER, sénatrice M. David ROS, sénateur |

||||

|

DÉPUTÉS |

SÉNATEURS |

||||

|

M. Alexandre ALLEGRET-PILOT M. Maxime AMBLARD M. Philippe BOLO M. Éric BOTHOREL M. Joël BRUNEAU M. François-Xavier CECCOLI Mme Olga GIVERNET M. Maxime LAISNEY Mme Mereana REID ARBELOT M. Arnaud SAINT-MARTIN M. Emeric SALMON M. Jean-Philippe TANGUY Mme Mélanie THOMIN Mme Dominique VOYNET |

M. Arnaud BAZIN Mme Martine BERTHET Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP M. Patrick CHAIZE M. André GUIOL M. Ludovic HAYE M. Olivier HENNO Mme Sonia de LA PROVÔTÉ M. Pierre MÉDEVIELLE Mme Corinne NARASSIGUIN M. Pierre OUZOULIAS M. Daniel SALMON M. Bruno SIDO M. Michaël WEBER |

||||

LETTRE DE SAISINE DE L'OFFICE PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT DU SÉNAT

LISTE DES RECOMMANDATIONS DE L'OFFICE

AXE 1 : METTRE LA SCIENCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE

|

Recommandation n° 1 : |

Sanctuariser et élargir les programmes de recherche en lien avec le sport de très haut niveau (notamment sur les spécificités féminines), tout en associant davantage les fédérations |

|

Recommandation n° 2 : |

Renforcer l'expertise des fédérations et les moyens de l'Insep et de l'Agence nationale du sport |

|

Recommandation n° 3 : |

Charger l'Agence nationale du sport de représenter l'ensemble des fédérations et des clubs sportifs dans les relations avec les fournisseurs de données afin de peser dans les négociations sur les aspects techniques et de souveraineté des données relatives aux sportifs français |

|

Recommandation n° 4 : |

Veiller à ce que l'esprit de la loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine soit respecté |

|

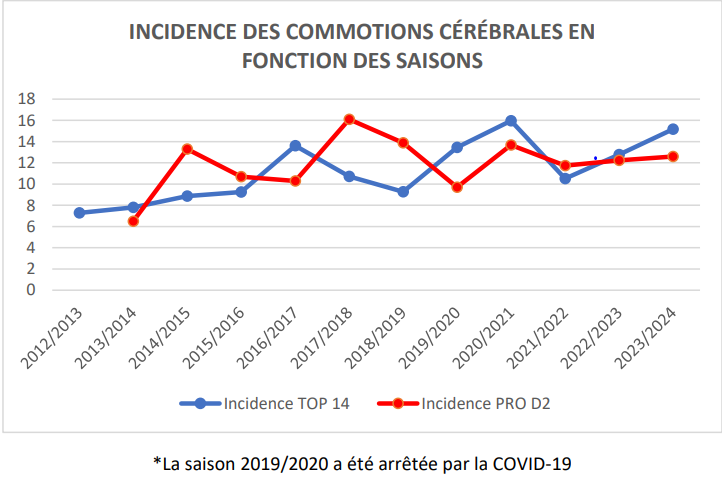

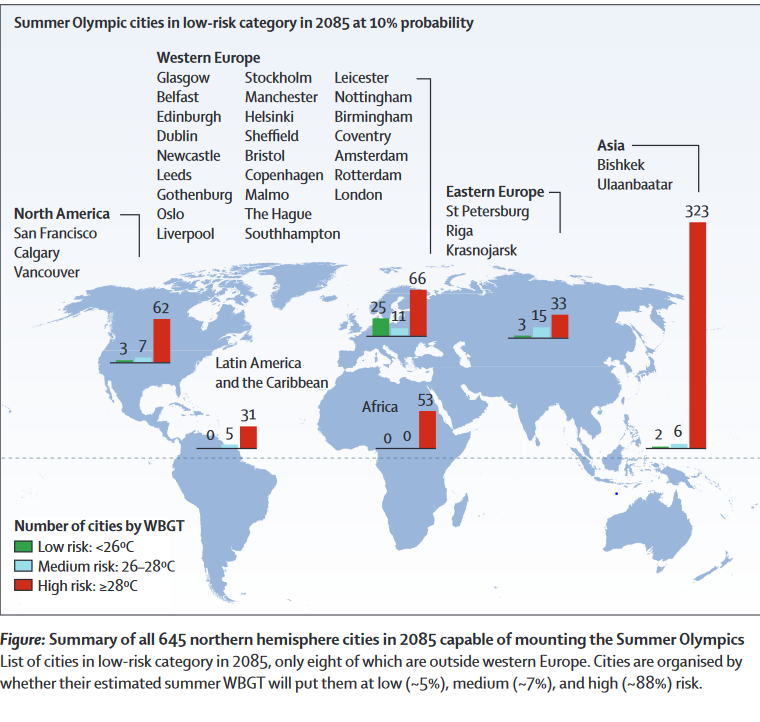

Recommandation n° 5 : |

Faire de la prévention des commotions cérébrales et du coup de chaleur d'exercice des priorités de santé publique, notamment dans les compétitions extrêmes et pour les jeunes publics |

|

Recommandation n° 6 : |

Réglementer la préparation mentale dans le sport et rationaliser les diplômes des préparateurs physiques |

AXE 2 : FAIRE DE LA FRANCE UNE NATION ACTIVE ET SPORTIVE

|

Recommandation n° 7 : |

Actualiser régulièrement les données sur la sédentarité, l'activité physique, les temps passés devant les écrans et la condition physique des Français |

|

Recommandation n° 8 : |

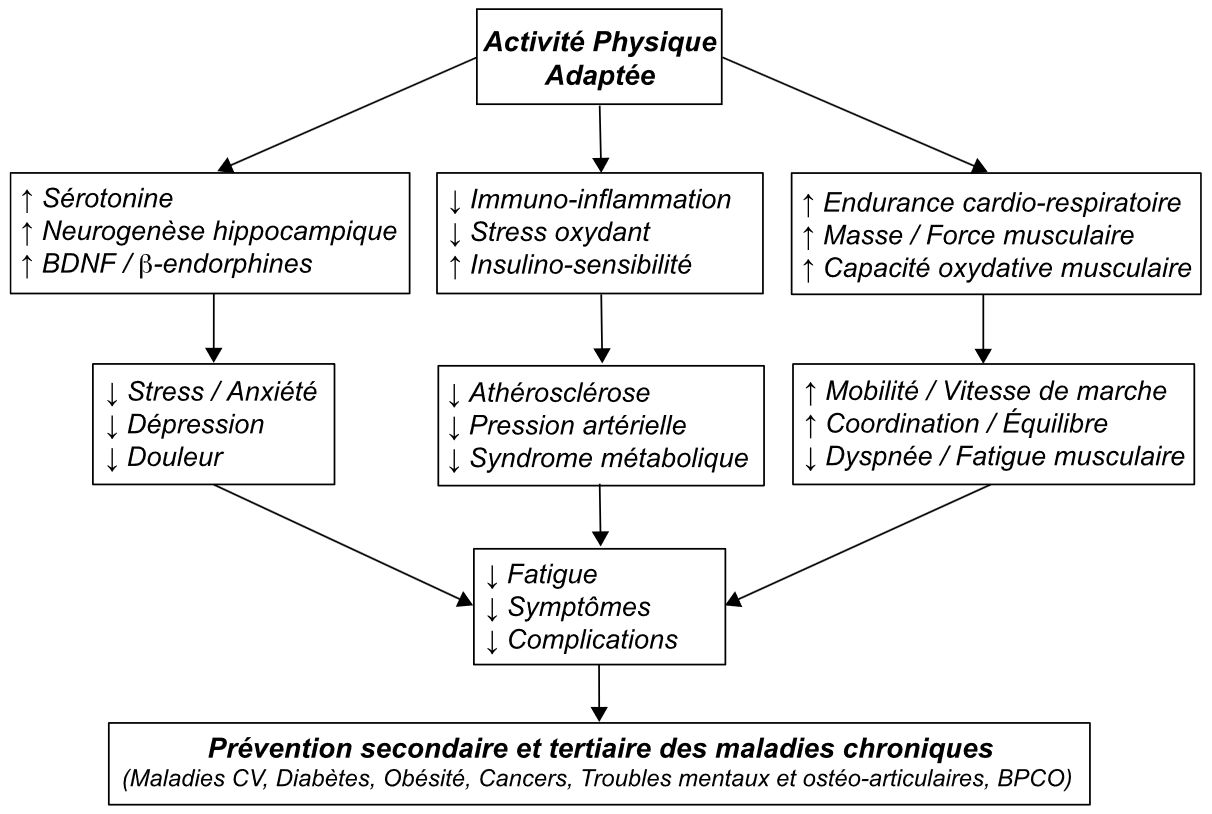

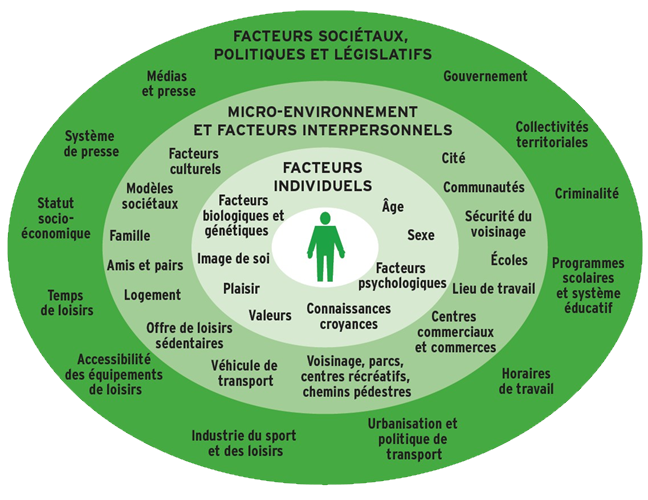

Faire de la prescription de l'activité physique adaptée un axe majeur du traitement non médicamenteux des maladies chroniques et des troubles de santé mentale |

|

Recommandation n° 9 : |

Promouvoir les recherches sur la réduction de la sédentarité et l'encouragement à l'activité physique ainsi que sur la motivation et l'observance à long terme des pratiques physiques |

|

Recommandation n° 10 : |

Redonner sens à l'activité physique au quotidien à tout âge : de l'école maternelle jusqu'aux structures médicalisées |

AVANT-PROPOS

Le sport est au coeur de nombreux enjeux : des enjeux économiques, financiers, politiques, de puissance, mais aussi des enjeux humains et de santé publique.

Le sport est devenu un phénomène économique mondial. Des milliards de dollars sont investis chaque année dans les événements sportifs, les droits de diffusion, les parrainages et la commercialisation des produits dérivés. La mondialisation du sport a été un moteur majeur de sa transformation en élargissant son audience, en internationalisant ses compétitions et en stimulant sa croissance économique.

Sur le plan politique, le sport est utilisé comme un outil de diplomatie et d'influence par les gouvernements et les organisations internationales, comme en témoigne la concurrence féroce que se livrent la Chine et les États-Unis dans le décompte des médailles pour les Jeux ou encore l'exclusion par le Comité international olympique de la Russie et de la Biélorussie des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Dans ce contexte, la science et les technologies sont de plus en plus sollicitées pour accompagner et optimiser les performances des athlètes et avoir un impact sur les résultats des compétitions souvent très serrés1(*).

Les États-Unis ont été parmi les premiers à adopter dès les années 1960 des méthodes scientifiques pour l'entraînement sportif. En France, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) a été créé en 1975 pour former et préparer les athlètes de haut niveau en utilisant des méthodes scientifiques.

Certaines institutions sont considérées comme des modèles dans le recours à la science dans le domaine du sport. C'est le cas de l'Institut australien du sport fondé en 1981 ou encore de l'Institut du sport du Royaume-Uni (UK Sport) créé en 1997.

Alors que la France organisait les jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat a saisi le 25 mars 2024 l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques afin « d'évaluer l'utilisation d'outils scientifiques pour mesurer et améliorer la performance des sportifs de haut niveau mais aussi d'expertiser les conséquences du recours à la science et aux technologies sur la pratique du sport amateur et de loisir ».

L'Office a nommé le 9 avril 2024 Jean-Luc Fugit, député du Rhône, et David Ros, sénateur de l'Essonne, rapporteurs de cette étude. La dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024 a suspendu les travaux de l'Office. Lors de sa reconstitution en octobre 2024, il a nommé Stéphane Vojetta, député des Français établis hors de France, en remplacement de Jean-Luc Fugit.

Les deux rapporteurs ont organisé 50 auditions afin d'entendre des chercheurs, des responsables de l'Agence nationale du sport, de l'Insep, de fédérations sportives, des athlètes et des entreprises. Ils ont effectué huit déplacements qui ont permis de rencontrer 104 personnes dans des laboratoires de recherche, un Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps), des gymnases et des hôpitaux.

En raison de la déclaration d'inéligibilité de Stéphane Vojetta le 11 juillet 2025 par le Conseil constitutionnel, le sénateur David Ros est devenu l'unique rapporteur de cette étude qui reste néanmoins le fruit d'un travail collectif entre les deux parlementaires.

Quatre grandes séries d'observations résultent de l'ensemble de ces travaux :

- la science et les technologies ont un impact considérable sur les facteurs de performance des sportifs de haut niveau, même si leur utilisation n'est pas exempte d'effets néfastes (I) ;

- la stratégie engagée par la France dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris a eu pour objet d'encourager l'optimisation scientifique de la performance, mais certains obstacles doivent encore être levés pour que cette stratégie s'inscrive dans la durée (II) ;

- les recherches et les innovations au service des performances des sportifs de haut niveau ont des applications dans de nombreux domaines comme la médecine, l'appareillage et les loisirs (III) ;

- si les bénéfices de l'activité physique sur la santé humaine font l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique, la condition physique de la population continue de se dégrader. Un effort particulier doit donc être mené pour identifier les obstacles à l'activité physique et mettre en place des interventions efficaces et durables (IV).

À l'issue de cette étude, l'Office présente dix recommandations pour renforcer durablement l'accompagnement scientifique à la performance et à l'activité sportive et faire de la France une nation active et sportive.

REMERCIEMENTS

Cette étude est le fruit d'une immersion dans le monde du sport à la recherche de méthodes et de résultats scientifiques mais également dans le monde de la recherche au service du sport. Parmi les chercheurs rencontrés, nombreux sont ceux qui sont ou ont été des sportifs de haut niveau. Ils sont donc très sensibles aux enjeux et aux pressions auxquels sont confrontés les athlètes et s'engagent au quotidien auprès d'eux avec un objectif commun : améliorer les performances sportives des athlètes pour faire rayonner la France dans les compétitions.

Ce souci de faire gagner la France se retrouve dans les recherches menées en matière d'activité physique et de sédentarité. Certes, il ne s'agit plus de faire monter des sportifs sur les podiums, mais de permettre à la population française de gagner la bataille contre des modes de vie aux conséquences délétères pour sa santé.

Afin de réaliser cette étude, et au-delà de plus de cinquante heures d'auditions, de nombreux échanges ont été nécessaires avec les personnes entendues pour obtenir des précisions sur certains chiffres, expliciter certaines affirmations, approfondir certaines hypothèses.

Votre rapporteur tient à remercier toutes les personnes impliquées dans ce dialogue pour leur transparence, leur disponibilité et leur réactivité.

Il est particulièrement reconnaissant à l'égard de tous les chercheurs, responsables sportifs, médecins, agents de l'Insep et de l'Agence nationale du sport qui non seulement ont pris le temps de répondre à ses multiples sollicitations mais ont contribué à la structuration de cette étude sur un sujet particulièrement vaste et protéiforme.

Enfin, il remercie chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont pris le temps de relire ce rapport afin d'en garantir la pertinence scientifique.

I. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES ONT UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, MÊME SI LEUR UTILISATION N'EST PAS EXEMPTE D'EFFETS NÉFASTES

A. LE RÔLE MAJEUR DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DANS L'AMÉLIORATION DES MATÉRIAUX ET DES ÉQUIPEMENTS

1. Les matériaux et les équipements au coeur de la performance

Les matériaux et les équipements jouent un rôle crucial dans la performance des sportifs de haut niveau.

a) Des matériaux légers et résistants

La recherche de vitesse conduit à privilégier des matériaux légers et résistants pour permettre aux sportifs de se déplacer plus facilement et avec plus d'efficacité, tout en réduisant la fatigue.

C'est ainsi, par exemple, que les vélos du Tour de France sont passés en un siècle de modèles en acier pesant près de 15 kilogrammes à des modèles de 6,8 kilogrammes2(*) fabriqués avec du carbone, des alliages d'aluminium ou de nouveaux matériaux comme le titane. Le carbone, utilisé pour fabriquer les cadres, les fourches, les jantes et même certains composants comme les tiges de selle, offre des performances incomparables. Sa structure fibreuse permet une répartition précise de la matière, optimisant ainsi chaque gramme tout en garantissant une excellente résistance aux forces exercées sur le vélo. Pour fabriquer les composants critiques des vélos tels que les plateaux, les guidons ou les pédaliers, les constructeurs intègrent de plus en plus des alliages métalliques innovants. L'aluminium est l'un des plus répandus grâce à son excellent rapport poids/résistance, mais l'utilisation du titane s'accroît pour sa durabilité et sa légèreté exceptionnelle, notamment pour les axes de pédaliers3(*).

Un autre exemple est lié à l'apparition de nouvelles chaussures : intégrant une plaque de carbone dans la semelle intermédiaire et une mousse réactive, elles ont révolutionné les performances en course à pied. En effet, la plaque en carbone agit comme un ressort, aidant à propulser le coureur vers l'avant et réduisant l'énergie nécessaire pour maintenir une vitesse élevée. La semelle intermédiaire utilise une mousse très légère offrant un excellent retour d'énergie, aidant également le coureur à économiser de l'énergie. Certaines études ont montré que la Vaporfly de Nike pouvait améliorer l'efficacité de la course jusqu'à 4 % en moyenne à une vitesse de 18 km/h.

De même, le développement des lames de course en fibre de carbone utilisées par les athlètes amputés des membres inférieurs a eu un impact considérable sur l'amélioration de leurs performances en leur permettant de bouger avec plus de fluidité et de puissance.

b) Des équipements aéro- et hydrodynamiques

Une attention particulière est apportée à l'aérodynamisme et à l'hydrodynamisme des équipements afin de réduire la résistance de l'air ou de l'eau et augmenter la vitesse de déplacement.

C'est ainsi que l'utilisation des foils4(*) a bouleversé les courses nautiques, que ce soit dans les disciplines olympiques de voile5(*) comme dans les courses au large. En effet, les bateaux sont soutenus par la poussée d'Archimède, opposée au poids du volume d'eau déplacé par la coque. Ce phénomène a un inconvénient majeur : lorsque le bateau se déplace, il crée un système de vagues qui se propagent à la surface de l'eau. L'énergie cinétique contenue dans le sillage est perdue pour la propulsion, ralentissant ainsi le bateau. En ajoutant des surfaces portantes sous l'embarcation (les foils), la coque sort de l'eau à partir d'une certaine vitesse. La traînée de vagues et la traînée de friction en sont considérablement diminuées, autorisant des vitesses bien plus élevées6(*). Le Vendée Globe 2024 a, de nouveau, confirmé la supériorité des voiliers à foils. Ainsi, le premier bateau à dérives droites n'est arrivé qu'en 16e position, derrière 15 IMOCA7(*) à foils.

L'optimisation des combinaisons, notamment en cyclisme, permet de réduire les frictions aérodynamiques.

À une vitesse de 60 km/h, 90 à 95 % de la puissance fournie par le cycliste sert à lutter contre la friction aérodynamique. Le pourcentage restant se répartit entre les frictions des pneus et les frictions dans la transmission (chaîne/pignon/plateau).

Dans le cadre du projet Très haute performance en cyclisme et aviron (THPCA), l'institut aérotechnique rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, en collaboration avec le laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon, s'est interrogé sur la manière d'aider les cyclistes à minimiser les frictions à travers l'optimisation des combinaisons. Vingt-cinq types différents de textiles ont été fournis par l'équipementier Le Coq sportif pour être caractérisés en soufflerie, d'abord sur un cylindre, ensuite sur des mannequins aux mensurations des cyclistes. Des textiles spécifiques ont été choisis pour les bras, les jambes et le tronc. En effet, des bandes rugueuses sur les bras permettent de raccrocher le flux d'air à l'arrière des bras afin de minimiser les écarts de pression avant-arrière, responsables de la force de résistance de l'air. La réglementation de l'UCI (Union cycliste internationale) impose un millimètre d'épaisseur au maximum pour ces structures. Celles-ci ne sont pas nécessaires sur les jambes et le tronc en raison de leur plus grand diamètre, conduisant au choix d'un tissu lisse pour ces derniers. Ensuite, des prototypes sont réalisés et testés par les athlètes.

Le travail d'optimisation des combinaisons permet d'économiser entre une dizaine et une cinquantaine de watts, soit entre 1 et 5 % de la puissance produite par un cycliste au cours d'un sprint (environ 1 000 watts).

Les fauteuils roulants de course sont également conçus pour réduire la résistance au roulement. Ils sont allongés, près du sol et ne comportent que trois roues, deux à l'arrière et une à l'avant. Les roues sont grandes et fines, souvent en matériaux composites pour réduire le poids. Le siège est incliné en avant pour favoriser une position aérodynamique.

Les longueurs de châssis allant jusqu'à deux mètres sont utilisées pour maintenir la stabilité dans les virages. Le carrossage, quant à lui, augmente la distance entre les points de contact des deux grandes roues, ce qui contribue à améliorer la stabilité latérale du fauteuil de sport8(*).

Cette optimisation des fauteuils de course a permis d'augmenter de manière fulgurante les performances des athlètes. Entre 1984 et 2024, le record du 800 m fauteuil aux jeux Paralympiques est passé de 2 min 17 s 27 à 1 min 31 s 50, soit une diminution de plus de 30 %.

c) Des équipements plus sûrs

Une autre priorité des recherches sur les matériaux et les équipements porte sur leur rôle en matière de protection et de sécurité.

En gymnastique, les praticables de sol de compétition sont constitués d'un plancher dynamique avec des ressorts sur lesquels sont ajoutées une mousse de quatre centimètres et une moquette, ce qui donne une surface très dynamique mais également très confortable, limitant les risques de traumatisme.

La décision de la Fédération internationale de gymnastique de remplacer en 2001 le cheval de saut par la table de saut visait également à mieux protéger les athlètes. À cette date, 35 % de toutes les blessures enregistrées en gymnastique artistique se produisaient sur cet engin. En outre, l'introduction par certains athlètes des sauts arrière à partir de la rondade a entraîné des accidents malheureusement mortels. L'agrès a donc été complètement transformé. Il se présente en un corps de table légèrement courbé, monté sur un support long de 120 cm (contre 165 cm pour l'ancien cheval) et large de 95 cm (contre 55 cm précédemment). Sa surface large et plate réduit les risques de glissades et de chutes. En outre, les tables de saut sont conçues avec des matériaux qui absorbent mieux les chocs, réduisant ainsi l'impact sur les articulations des gymnastes. La surface stable et large des tables de saut permet aux gymnastes d'exécuter des sauts plus complexes et plus spectaculaires, améliorant ainsi leur performance globale tout autant que l'intérêt du public.

Le remplacement des pistes cendrées d'athlétisme par des pistes synthétiques à la fois souples et antidérapantes a eu un impact important sur les performances, mais également sur la prévention des blessures des athlètes.

Les terrains de football ou de rugby ont fait l'objet d'importantes innovations pour renforcer leur résistance et apporter plus de confort aux joueurs. Ainsi, la marque française Natural Grass a développé une technologie (AirFibr) qui consiste à faire pousser une pelouse 100 % naturelle sur un substrat composé de sable, de liège et de fibres synthétiques. La surface de jeu est homogène et reste plane et stable quelles que soient les conditions climatiques. Le terrain est, par ailleurs, résistant au cisaillement. Enfin, il optimise l'amortissement et la restitution d'énergie, permettant de générer de plus faibles charges articulaires au niveau des membres inférieurs que sur des surfaces comparables.

d) Des équipements conçus pour assurer un certain confort aux sportifs

La recherche et l'innovation sur les matériaux portent sur leur adaptation aux conditions climatiques et l'amélioration du confort des sportifs.

C'est le cas des vêtements thermorégulateurs qui aident à maintenir une température corporelle optimale ou encore des membranes imper-respirantes qui protègent de la pluie et favorisent l'évacuation de l'humidité : ces équipements ne vont pas mener un athlète à la victoire mais leur absence peut lui être préjudiciable.

Les chaussures jouent également un rôle majeur dans le confort des athlètes, notamment au rugby et ont un impact direct sur la performance. Elles offrent un soutien à la cheville pour éviter les entorses, ce qui est crucial dans un sport avec autant de contacts et de changements de direction rapides. L'amorti de la semelle permet de réduire l'impact sur les articulations lors des courses et des sauts. Des chaussures bien ajustées réduisent le risque d'ampoules et d'inconfort pendant le jeu, tandis que des matériaux légers et respirants permettent de garder les pieds au sec et à l'aise, ce qui est important dans le cadre de matchs longs et intenses. Elles doivent également être fabriquées avec des matériaux résistants pour supporter les rigueurs du jeu.

Les actions engagées par le club de rugby Racing 92 ont particulièrement attiré l'attention du rapporteur. Une première sélection est réalisée en testant l'ensemble des chaussures proposées aux joueurs sur un robot de l'Ensam9(*). Leur résistance à des comportements extrêmes est analysée et les modèles inadaptés sont éliminés.

Le Racing 92 a également développé un partenariat avec l'équipementier de semelles Sidas World Podiatech qui finance et met à disposition du club des matériaux qui ne sont pas encore sur le marché pour proposer de nouveaux choix de semelles. Les semelles sont d'abord testées sur le robot, pour en vérifier les paramètres mécaniques, puis elles sont proposées aux joueurs. Une étude clinique de six mois vérifie que les résultats sont concluants à partir de critères objectifs.

Par ailleurs, un podologue est employé par le Racing 92 pour optimiser le chaussage des joueurs. Selon le morphotype du joueur, la forme de son pied, sa posture, sa signature biomécanique, mais également en fonction de ses gestes, le podologue lui recommande un modèle de chaussure. Puis, en fonction de l'historique de pathologie du joueur, la chaussure sera légèrement déformée pour l'adapter au pied de ce dernier ; le contrefort peut même être refait et plusieurs jeux de semelles seront réalisés en fonction de la nature du terrain sur lequel évolue le joueur. Les joueurs amènent régulièrement leurs nouveaux modèles pour les faire adapter. Les chaussures peuvent être thermosoudées, chauffées, les pressions peuvent être adaptées.

Pour réaliser ses interventions auprès des joueurs, le podologue dispose d'un scan 3D avec une précision au dixième de millimètre de l'analyse morphologique du pied.

Il y a donc une approche très personnalisée du chaussage.

2. L'importance de la caractérisation des matériaux et du réglage des matériels

La compréhension des propriétés des matériaux (comme la résistance, le poids, la flexibilité, la durabilité) joue un rôle crucial dans l'amélioration de la performance des sportifs de haut niveau en permettant de développer des équipements plus efficaces, plus sûrs et mieux adaptés aux besoins spécifiques des athlètes, comme en témoignent les exemples suivants.

a) La caractérisation des revêtements des raquettes de tennis de table

Une raquette de tennis de table est constituée par un assemblage de bois, de mousse et d'élastomère. Actuellement, 1 647 raquettes différentes sont homologuées par la Fédération internationale de tennis de table qui impose deux contraintes : des revêtements uniformes et une épaisseur maximale de 4 mm de chaque côté de la raquette.

Les pongistes français, qui fabriquent souvent eux-mêmes leurs raquettes, ont exprimé le besoin d'un appui scientifique afin d'orienter leur choix parmi la multitude de revêtements disponibles pour leurs raquettes, un choix aujourd'hui empirique.

Dans ce but, une thèse10(*) a été financée par le groupement de recherche Sports et activités physiques afin d'identifier les caractéristiques pertinentes d'un revêtement et de comprendre comment elles influencent l'aptitude de la raquette à donner de la vitesse et de l'effet à la balle. Elle a abouti aux résultats suivants :

- plus la mousse est épaisse, plus la vitesse de rotation de la balle peut être élevée ;

- pour améliorer la performance de la raquette en termes de vitesse, il faut privilégier un matériau rigide ;

- pour améliorer la rotation, il faut un matériau plutôt souple, gardant une cohésion spatiale, avec un faible écrasement de la balle, donc une balle plutôt rigide.

b) La caractérisation et le réglage du matériel pour les épreuves d'IQfoil et de Kitefoil

Les épreuves d'IQfoil11(*) et de Kitefoil12(*) ont fait leur entrée dans la discipline voile pour la première fois aux jeux Olympiques de Paris. Dans le cas du IQfoil, le matériel est imposé et fourni par un seul constructeur. Dans le cas du Kitefoil, le matériel est également imposé, mais les athlètes ont le choix du constructeur. A priori, le matériel est très homogène. Pourtant, il existe de petites variations dans la fabrication et les sportifs sont capables d'analyser finement le comportement de leur embarcation et de distinguer le matériel le plus performant. Le projet de recherche « Du carbone à l'or »13(*) a analysé ces ressentis, donné aux sportifs plus d'éléments objectifs pour renforcer la finesse de leur analyse et les a aidés à atteindre une vitesse optimale à travers leurs réglages et leurs décisions sur l'eau.

La compréhension du fonctionnement du matériel et la recherche des optimums pour guider les sportifs dans le choix de leurs réglages se sont déroulées en plusieurs étapes.

La première phase a consisté à observer ce qui se passe pendant la navigation et à s'intéresser aux sensations et perceptions des athlètes dont les commentaires étaient enregistrés au fil de la navigation. Parallèlement, des mesures physiques étaient recueillies (vitesse, angle de gîte, etc.). Des séances « d'autoconfrontation augmentée » ont ensuite été réalisées pendant lesquelles les commentaires des athlètes sur les moments clés enregistrés au fil de la navigation étaient synchronisés avec des mesures physiques. L'objectif était de déterminer si les moments cruciaux perçus par les athlètes étaient associés à des paramètres physiques particuliers afin d'aider chaque athlète à choisir les matériels les plus appropriés et à retrouver plus rapidement en compétition des réglages et des techniques qui optimisent ses performances.

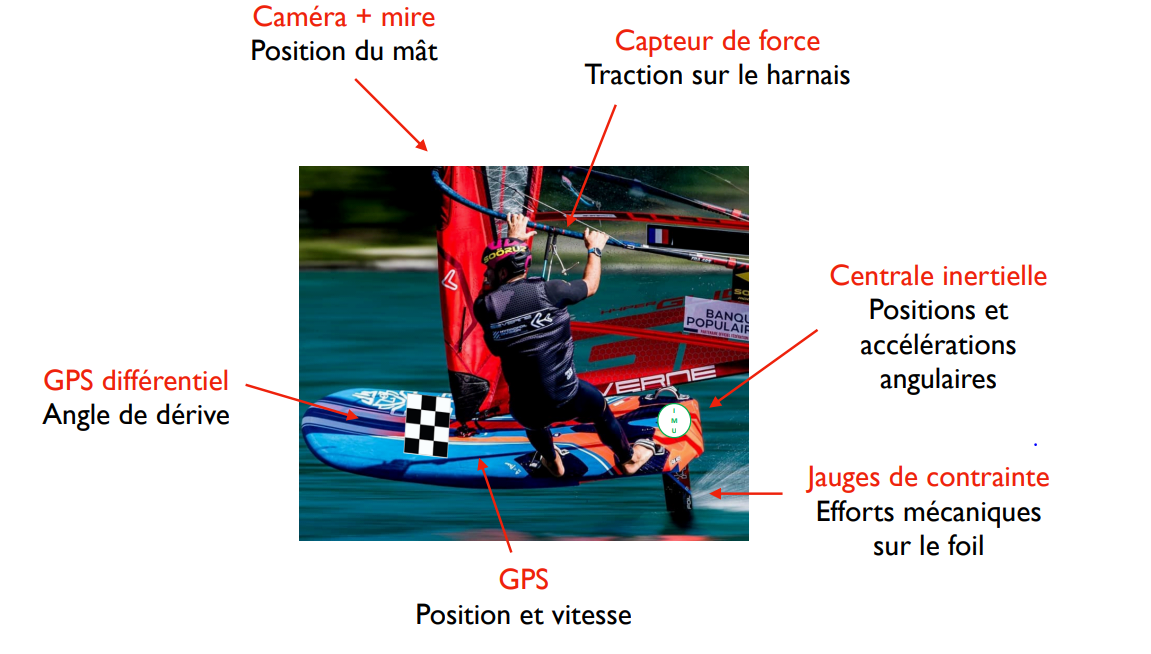

Le recueil en grande quantité de données pendant la navigation avec les athlètes a exigé le développement et l'intégration sur les planches d'IQfoil et de Kitefoil d'instrumentations spécifiques : des GPS différentiels extrêmement précis pour calculer les angles de la planche par rapport à sa position sur la Terre, des capteurs de force pour mesurer les forces exercées par l'athlète, des capteurs de force sur le foil, des centrales inertielles, des caméras, etc.

Mesures physiques : planches IQFOIL

Source : Du carbone à l'or

Les mesures effectuées en navigation ont dû être complétées par des mesures en soufflerie afin de quantifier certains paramètres impossibles à mesurer dans l'eau tels que la traînée aérodynamique de l'athlète et ses variations en fonction des positions des jambes et des bras et des modifications des tenues vestimentaires.

Enfin, une modélisation physique a été réalisée en retenant les forces essentielles : le poids, la traction exercée par la voile et les forces de portance générées par le foil immergé. L'objectif était, en utilisant les équations de la mécanique, de rechercher les valeurs des paramètres (angles de gîte, position du centre de gravité, poids de l'athlète...) qui maximisent la vitesse pour des conditions extérieures données (vitesse et direction du vent).

c) L'optimisation du fauteuil tennis en fonction des surfaces de jeu

À l'occasion des jeux Paralympiques de 2024, une thèse Cifre a été consacrée à l'optimisation du choix et des réglages des fauteuils utilisés sur la terre battue14(*).

Pour améliorer la mobilité des joueurs et réduire l'effort nécessaire pour se déplacer, l'interaction entre les pneumatiques et les roulettes avec la surface de jeu a été analysée. En effet, ce contact crée une résistance au roulement qui entraîne une perte d'énergie et peut diminuer la capacité de l'athlète à se déplacer. Selon une étude antérieure, la résistance au roulement sur la terre battue est 1,5 fois supérieure à celle des terrains durs.

Afin de trouver la meilleure combinaison de roues et de roulettes, plusieurs combinaisons ont été testées en utilisant des « chariots de décélération », conçus spécialement pour l'expérience. Ils ont permis d'analyser plusieurs paramètres des grandes roues (le carrossage, la pression et le type de pneumatique) et des roulettes (diamètre, dureté, matériau et profil). Grâce à des centrales inertielles fixées sur les chariots, leur vitesse linéaire ainsi que le taux de décélération ont été calculés. La multiplication de ce taux par la masse du système a permis de déterminer la force de résistance au mouvement. Une force plus faible indiquait une configuration plus performante, avec moins de résistance.

Les résultats ont montré que le type de pneumatique et sa pression sont des éléments essentiels pour choisir la meilleure configuration. Toutes choses égales par ailleurs (masse, carrossage, pneumatiques identiques), une pression optimale permet de réduire la résistance de 1,42 fois par rapport à une pression moins adaptée. Les caractéristiques des roulettes se sont également révélées importantes. Ainsi, l'utilisation de la roulette la plus performante permet de réduire les frottements de 1,8 fois par rapport à la roulette la moins performante.

3. Des équipements sur mesure pour les parasportifs

Plus le niveau d'exigence sportive est élevé, plus les athlètes ont tendance à privilégier un matériel personnalisé, qui répond à leurs spécificités et permet d'améliorer leur performance, qu'ils aient ou non un handicap.

Néanmoins, la conception d'équipements sur mesure pour les parasportifs dépasse la recherche de la seule performance. Elle vise l'adaptation desdits équipements aux besoins spécifiques des athlètes et permet de compenser leurs limitations physiques en fonction des disciplines. En outre, un équipement bien adapté est essentiel pour le confort et la sécurité des para-athlètes.

a) La nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des para-athlètes

Les équipements des parasportifs doivent souvent être réalisés sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque athlète, en tenant compte de leurs particularités physiques, de leur morphologie, de l'antécédent des blessures ainsi que des exigences de leur sport. Par exemple, il est nécessaire d'adapter l'ergonomie des poignées d'escrime à chaque athlète pour faciliter la prise de poignée, la stabilité et les appuis. De même, les palettes permettant aux escrimeurs de poser leurs pieds sont souvent réalisées sur mesure car les palettes standards ne sont pas adaptées.

Lorsque la discipline sportive implique l'utilisation d'un fauteuil, une multitude de paramètres vont être ajustés en fonction de la morphologie de l'athlète et de son positionnement dans le fauteuil : la largeur et la profondeur de l'assise, la hauteur du dossier, le carrossage (angle des roues par rapport à la verticale), la taille des roues, l'avancée de l'assise, etc.

La configuration optimale repose sur un compromis entre les capacités de l'athlète, les exigences de sa discipline et les contraintes relatives au matériel. Ainsi, les athlètes paraplégiques sans capacité abdominale vont privilégier une assise inclinée qui relèvera leurs genoux et leur offrira une meilleure stabilité. Toutefois, cette position entraîne une pression plus forte sur les ischio-fessiers et peut provoquer des escarres. Le réglage retenu devra donc trouver un équilibre entre l'amélioration des performances du sportif et la prévention des blessures.

Les évolutions proposées aux athlètes varient selon leur discipline. Pour les sports dynamiques, les fauteuils sont équipés de centrales inertielles permettant de quantifier le déplacement et la cinétique de propulsion sur des tests standardisés évaluant la capacité à sprinter ou la maniabilité.

Ces capteurs permettent d'enrichir l'analyse des performances et des capacités de l'athlète en mesurant la cadence de la propulsion, la vitesse et l'accélération. Ces tests en situation de pratique, avec les fauteuils utilisés en compétition, offrent la possibilité de mesurer les effets de nouveaux réglages ou d'un nouveau fauteuil afin de valider ou non les choix15(*).

La fabrication des prothèses en lame de carbone est également réalisée sur mesure. La conception de la lame est cruciale. Elle doit être adaptée au poids du sportif, à ses capacités physiques et aux spécificités de la discipline. Ainsi, les lames de carbone utilisées pour le sprint vont privilégier la rigidité et la restitution d'énergie pour optimiser la vitesse et la propulsion, alors que les lames de carbone de demi-fond sont conçues pour l'endurance et le confort et vont donc favoriser la souplesse et l'amorti. L'emboîture qui reçoit le moignon doit être parfaitement alignée et ajustée pour éviter les frottements et les blessures. Des essais et des réglages sont effectués avec les sportifs pour s'assurer que la lame est confortable et performante.

b) La spécialisation des fauteuils pour répondre aux contraintes des disciplines sportives

Aux jeux Paralympiques de Paris, 12 disciplines sur 22 exigeaient l'utilisation de fauteuils roulants manuels. Pour autant, les spécificités des disciplines conduisent à développer des fauteuils particuliers qui privilégient des qualités différentes.

Ainsi, les fauteuils pour les épreuves d'athlétisme vont rechercher une faible résistance au roulement (cf. supra) pour augmenter la vitesse de déplacement.

Pour les sports de précision (tir à l'arc, tir au fusil) comme pour les épreuves de lancer (poids ou disque) et d'escrime, la stabilité du fauteuil va être privilégiée. Dans ces disciplines, la stabilité est d'une telle importance qu'elle requiert une fixation au sol du fauteuil roulant.

En revanche, une bonne maniabilité sera recherchée pour le rugby fauteuil, le basket fauteuil et le tennis fauteuil. Les études biomécaniques et la perception des sportifs démontrent une corrélation entre l'angle de carrossage et la capacité à pivoter rapidement. L'évolution du matériel tend à favoriser des angles de carrossage de plus en plus importants. Il y a une trentaine d'années, l'angle de carrossage utilisé par les basketteurs ne dépassait pas 12°. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sportifs choisit des angles de carrossage compris entre 15° et 24°. La conséquence directe de ce réglage est une augmentation de la largeur du fauteuil.

B. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA DÉTECTION DES HAUTS POTENTIELS

1. Les effets indésirables d'une sélection reposant exclusivement sur l'âge chronologique

Une revue de littérature16(*) portant sur 189 études ayant concerné 61 344 athlètes de 35 disciplines différentes a montré que sur 38 383 sportifs juniors de haut niveau, 89,2% d'entre eux ne l'étaient plus dans la catégorie adultes de haut niveau.

Lors de son audition17(*), Julien Piscione, responsable du département Accompagnement à la performance à la Fédération française de rugby, a fait remarquer que seuls 29 % des joueurs actuels en équipe de France avaient suivi le parcours classique dans les académies de rugby à partir de 15 ans.

· L'âge relatif

L'âge relatif fait référence au mois de naissance pour des individus d'un même groupe d'âge. Un enfant né en janvier a presque un an de plus qu'un enfant né en décembre de la même année. L'un des biais de sélection consiste à se focaliser sur l'âge relatif des joueurs au moment de leur sélection, ce qui conduit à privilégier les jeunes nés en début d'année. Au rugby, il a été constaté que parmi les jeunes âgés de 15-16 ans qui intègrent l'U16, 40 % sont nés au premier trimestre et 10 % au dernier trimestre. Au lieu de procéder à la détection de potentiels, les entraîneurs favorisent les individus relativement plus âgés et donc physiquement plus matures par rapport aux sportifs plus jeunes. Ce constat est largement étayé et démontré par la littérature scientifique dans tous les sports et ce indépendamment du sexe18(*).

Afin de pallier le biais lié à l'âge relatif, l'équipe de l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport de l'Insep calcule des coefficients de calibrage à partir d'une régression linéaire entre la distribution des performances et les mois de naissance permettant de rééquilibrer les performances en fonction des sports, du sexe et de l'effet de l'âge relatif. Cette méthode permet un premier rééquilibrage qui doit cependant être complété par la prise en compte de l'âge biologique.

· L'âge biologique

Contrairement à l'âge chronologique représenté par le nombre d'années depuis la naissance, l'âge biologique est lié au processus d'évolution qualitative des cellules, des organes et des systèmes biologiques vers un fonctionnement adulte. Cette maturation fait apparaître de grandes différences entre les jeunes relevant d'une même catégorie d'âge mais présentant des âges biologiques différents19(*). Il existe en effet une relation graduelle entre les performances et les niveaux estimés des sportifs d'une part et leur état de maturité d'autre part. Il convient donc de pondérer les performances avec des coefficients correctifs en lien avec l'âge biologique.

En 2024, la Fédération française de ski a pris en compte l'âge biologique dans un classement de performance. Elle a constaté qu'après pondération, un jeune skieur classé 31e au classement général se retrouvait premier dans sa catégorie. Ce genre d'information peut avoir un impact majeur pour la stimulation et la poursuite de la pratique sportive notamment à 14 ans, âge charnière auquel certains jeunes décrochent du sport.

· L'âge d'entraînement

L'âge d'entraînement correspond au temps cumulé d'entraînement dans une discipline donnée. La méconnaissance de l'historique de pratique et d'entraînement du sportif conduit régulièrement à sélectionner dans les catégories jeunes ceux qui comptent le plus grand nombre d'heures de pratique. L'entraînement est une condition nécessaire pour atteindre un haut niveau dans un sport donné mais elle n'est pas suffisante. De même, une pratique précoce et spécifique améliore les performances à court terme mais ne permet pas de garantir le succès sportif à l'âge adulte.

Dans certains cas, la spécialisation précoce peut devenir un obstacle à une carrière de haut niveau20(*), pouvant engendrer blessures de surutilisation, burnout et abandon de la pratique sportive.

Pour favoriser l'apprentissage des habiletés complexes et spécifiques d'un sport, il est important de s'appuyer sur une base motrice large. Celle-ci favorisera la capacité d'apprentissage moteur sur le long terme. Lorsqu'un enfant est spécialisé très tôt dans un seul sport, le conduisant à acquérir une motricité très spécifique au détriment de son développement global, il risque d'être confronté à une barrière de compétences qui rendra l'accession aux stades supérieurs plus difficile.

Idéalement, les habiletés motrices de base doivent être développées le plus largement possible entre 3 et 8 ans21(*).

Le risque de spécialisation précoce est de perturber cette période critique avec des apprentissages moteurs trop spécifiques. Les études qui se sont intéressées aux parcours d'athlètes d'élite montrent qu'un grand nombre d'athlètes de haut niveau ont expérimenté plusieurs activités sportives durant l'enfance avant de se spécialiser.

Une spécialisation précoce est par ailleurs souvent associée à une augmentation des risques de blessures. La plupart des blessures observées chez les jeunes athlètes concernent la structure des tissus (os, muscles, tendons) et sont liées à la répétition intensive de mouvements spécifiques.

Une étude récente22(*) a montré une plus grande chance d'être médaillé dès lors qu'environ 1 400 à 2 100 heures d'entraînement dans le sport principal sont atteintes entre 19 et 21 ans, combinées approximativement à 730 à 1 020 heures d'entraînement dans d'autres sports avant 14 ans. Cela remet donc en question l'idée, aberrante selon les spécialistes, mais encore trop répandue, de la nécessité de cumuler 10 000 heures de pratique pour atteindre un « soi-disant haut niveau ».

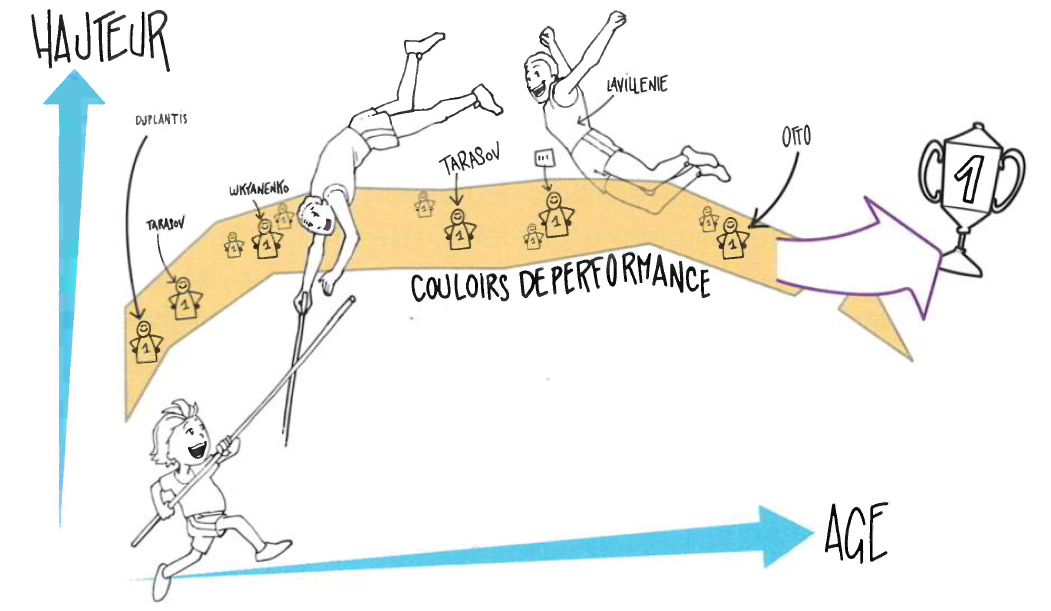

2. L'élaboration de couloirs de performance

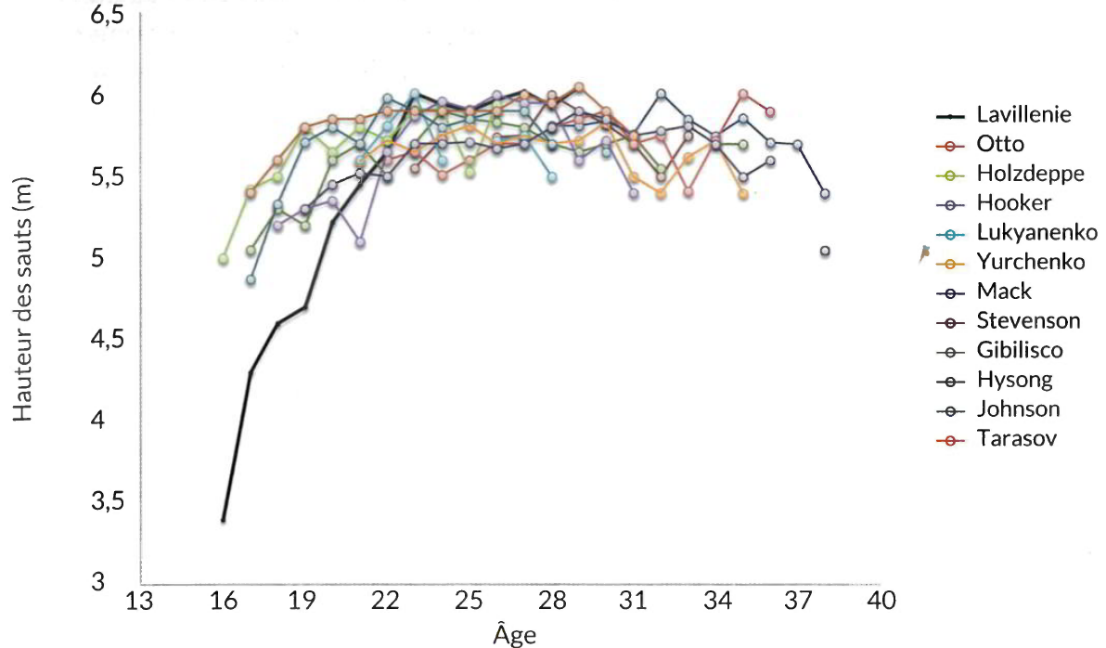

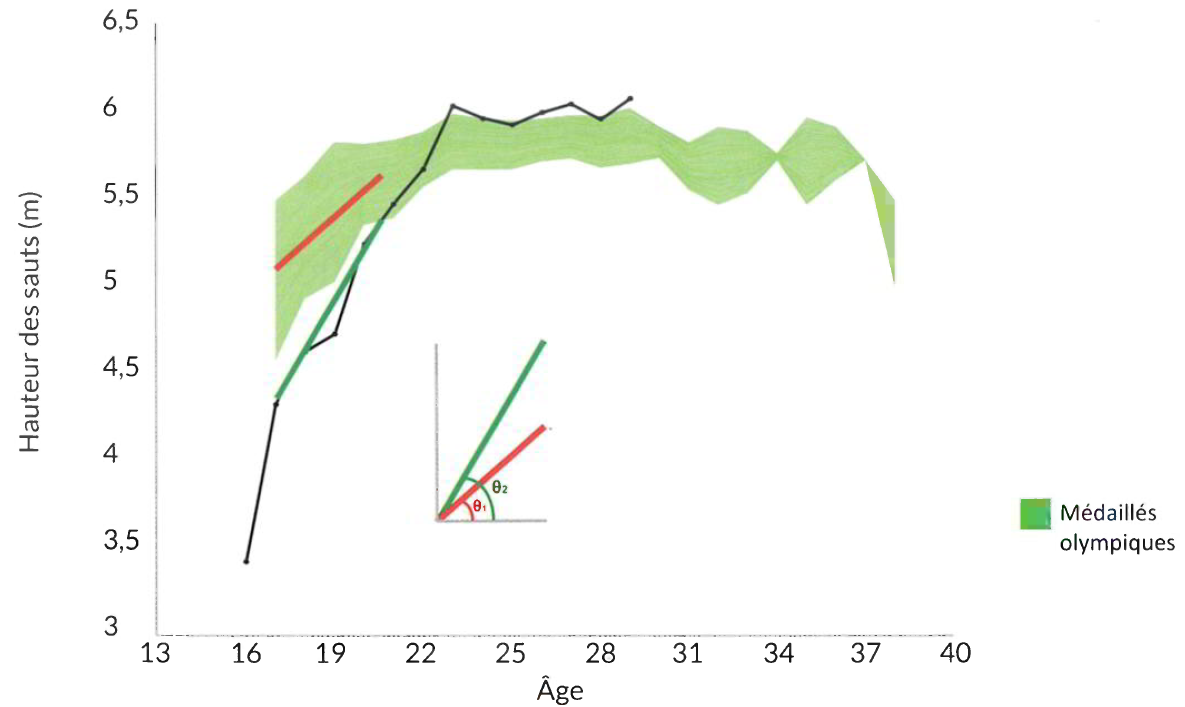

Les performances brutes dans les catégories jeunes ne semblent donc pas forcément pertinentes et les études scientifiques insistent sur la nécessité de s'intéresser aux cinétiques de progrès. C'est la raison pour laquelle la détection des potentiels passe désormais par l'élaboration pour chaque sportif d'une trajectoire de performances qui représente graphiquement ses performances en fonction de son âge et permet d'observer les cinétiques de progression.

Par ailleurs, un « couloir de performance » est associé à la trajectoire personnelle de l'athlète, qui représente les chemins de progression par lesquels sont passés les meilleurs athlètes de la discipline. La présence de la courbe de progression individuelle dans le couloir de performance globale permet de visualiser le niveau de performance du sportif et de le situer par rapport aux meilleures performances mondiales.

Cinétiques de progression d'athlètes au regard des tendances évolutives des meilleurs athlètes déjà médaillés

|

Performance maximale par âge au saut à la perche de 12 médaillés olympiques (2000-2012) |

|

Performance maximale de Renaud Lavillenie (ligne noire) et des parcours olympiques (aire verte) |

Source : Adrien Sedeaud, Florian Rousseau, Gagner avec les données : comment les mettre au service du sport de haut niveau, Insep, 2024

Illustration des couloirs de performance

Source : Adrien Sedeaud, Florian Rousseau, Gagner avec les données : comment les mettre au service du sport de haut niveau, Insep, 2024 ; dessin réalisé par Yann Chapus

À l'instar d'autres fédérations, la Fédération française de badminton s'est approprié cet outil de détection des potentiels. Depuis 2009, elle analyse toutes les données de classement de tous les joueurs mondiaux, en particulier tous les joueurs faisant partie du top 70 sont intégrés dans ce couloir de performance. Cet outil permet d'accompagner les athlètes faisant l'objet d'un fort potentiel pour leur proposer un suivi personnalisé sans attendre qu'ils fassent partie du top 10.

3. La plus-value des experts de terrain

En dépit des outils présentés, l'identification de potentiels reste complexe. La réalisation de tests de performance chez les jeunes n'est pas forcément efficace dans la mesure où ils ne permettent pas de tenir compte de la nature complexe, dynamique et parfois récursive du processus de développement.

Des études ont montré l'intérêt d'approches plus holistiques, s'intéressant aux facteurs physiques et techniques, mais également aux caractéristiques psychologiques, cognitives et sociologiques des jeunes sportifs. Ainsi, le lieu de naissance, le soutien de l'écosystème familial ou des entraîneurs, l'historique des blessures sont autant d'informations qui permettent d'évaluer le futur sportif de haut niveau. L'évaluation des potentiels passe donc par le recueil et le traitement d'une quantité toujours plus grande de données.

Pour autant, le rôle de l'entraîneur reste indispensable, comme l'a montré une étude récente23(*) qui a analysé l'impact de l'association de tests moteurs et psychologiques à « l'oeil du maquignon » que représente l'entraîneur.

En s'appuyant sur des batteries de tests moteurs et psychologiques, pondérés par la maturation mais également par la pratique et l'historique de l'entraînement, le soutien familial et l'estimation des entraîneurs (possibilité de devenir professionnel estimée sur une échelle de 0 à 100), une équipe de chercheurs suisses a tenté de prédire quels joueurs allaient devenir professionnels ou pas au regard de l'ensemble de ces éléments. Les performances motrices seules ainsi que le croisement des batteries multidimensionnelles prédisaient moins bien la réussite future que la mesure des coachs.

L'intérêt de ces analyses est de montrer que le meilleur modèle pour estimer les chances futures d'un jeune sportif est celui croisant l'estimation des entraîneurs avec toutes les autres données. Il est donc essentiel non seulement d'appliquer les bons modèles aux batteries de tests envisageant la maturité sportive mais également d'incorporer des données subjectives de praticiens afin d'enrichir l'approche.

L'étude des performances sous le prisme recalibré des âges relatifs, biologiques et d'entraînement devrait conduire les entraîneurs comme les responsables des filières de détection à modéliser des trajectoires individuelles de progression. L'aspect individuel des parcours de vie, enrichis de multiples indicateurs physiologiques, biomécaniques, sociologiques, psychologiques, familiaux ou encore environnementaux, permet d'estimer les hauts potentiels sportifs. Pour autant, aucun outil national n'existe, qui pourrait être mis à la disposition des fédérations françaises. Leur intérêt dépasse largement la sphère du haut niveau et ils mériteraient d'être développés en direction de tous les enfants pour mesurer leur capital santé, leur capital sportif et leur capital de progression.

À la rentrée 2025, le Gouvernement a mis en place une évaluation des aptitudes physiques des élèves de 6e à l'aide de trois tests standardisés : un test d'endurance, un test de force musculaire et un test de vitesse. Les élèves sont évalués entre trois niveaux d'aptitude pour chaque épreuve : « à besoins », « fragile » ou « satisfaisant »24(*). Cette évaluation devrait permettre d'adapter les enseignements aux besoins identifiés. Cette initiative doit être saluée et mériterait d'être généralisée aux enfants entrant à la maternelle, au CP et au lycée. Mesurer l'aptitude physique à différents stades du développement de l'enfant permettrait de dresser un portrait global et de tracer une trajectoire continue de l'enfance à l'âge adulte, plutôt que de se limiter à une vision ponctuelle au moment de l'entrée au collège. Sans cette approche élargie, il paraît difficile d'intégrer les notions de trajectoire et de parcours défendues précédemment. À l'instar du carnet de santé, un carnet d'activité physique devrait être institué pour tous les enfants afin de suivre leur appropriation de la littératie physique25(*).

C. LE POIDS DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DANS LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES

1. L'apport de la science à la préparation des athlètes

La préparation des athlètes est indispensable pour améliorer leurs performances, réduire les risques de blessure et maintenir leur niveau dans la durée. Elle s'appuie sur des connaissances en biomécanique et en physiologie de la motricité.

La biomécanique fournit les principes scientifiques pour comprendre comment les mouvements sont générés et optimisés. Elle s'intéresse à l'étude des mouvements (cinématique), aux forces internes et externes qui agissent sur le corps, au travail mécanique effectué par les muscles et la puissance générée, etc.

La physiologie de l'exercice étudie les adaptations de l'organisme humain à l'effort physique et s'intéresse particulièrement au système cardiovasculaire, au système respiratoire, au système musculaire ou encore au métabolisme énergétique.

La motricité et les neurosciences sont étroitement liées, car le mouvement est contrôlé par le système nerveux central, qui comprend le cerveau et la moelle épinière. À travers des recherches sur le contrôle moteur, la plasticité cérébrale, la proprioception ou encore l'apprentissage moteur, les neurosciences contribuent à appréhender la complexité de la motricité. Elles jouent un rôle croissant dans l'optimisation de la performance à travers l'entraînement cognitif ou encore la gestion du stress.

D'autres sciences jouent un rôle important dans la préparation des sportifs comme la psychologie qui constitue le fondement scientifique de la préparation mentale, mais également la sociologie, qui permet de mieux comprendre les facteurs sociaux et culturels de la performance.

Les sciences jouent donc un rôle clé dans tous les aspects de la préparation des athlètes : physique, psychologique, technique et tactique.

2. Une préparation physique qui ne laisse rien au hasard

a) La construction scientifique des entraînements

· La caractérisation de la discipline

La préparation physique des athlètes dépend de la discipline sportive, chaque sport ayant des exigences physiques spécifiques. Par exemple, un marathonien aura besoin d'une grande endurance cardiovasculaire et musculaire, tandis qu'un haltérophile devra développer une force maximale. La préparation physique doit donc s'appuyer au préalable sur une caractérisation fine de la discipline et une évaluation des qualités requises pour exceller dans le sport concerné.

Une même discipline peut exiger des compétences différentes selon les positions. Au rugby, des études GPS et d'analyse de mouvement ont mesuré le temps moyen passé dans les différentes allures26(*) selon les positions. Il a été constaté que les ailiers et arrières passaient presque 2,5 fois plus de temps dans la catégorie « course d'intensité élevée » que les piliers et 2e ligne, alors que les piliers, 2e et 3e lignes passaient 7 fois plus de temps que les arrières dans la catégorie « efforts statiques ». Ces chiffres mettent en exergue des exigences très différentes, qui doivent être prises en compte lors de l'élaboration d'un entraînement.

· L'analyse des capacités physiques de l'athlète

Afin de proposer un entraînement adapté aux besoins de l'athlète, il est indispensable d'évaluer au préalable ses capacités physiques telles que l'endurance, la vitesse, la force et la puissance.

Plusieurs biomarqueurs permettent d'obtenir des informations sur les caractéristiques physiques et physiologiques de l'athlète :

- l'activité musculaire qui permet notamment d'identifier les muscles les plus actifs pendant un mouvement spécifique ;

- la consommation d'oxygène maximale (VO2max) qui reflète la capacité maximale de transport et d'utilisation d'oxygène et permet de déduire leur capacité d'endurance ;

- les paramètres cinématiques qui décrivent les positions du corps osseux et permettent de mesurer la vitesse, les accélérations et les décélérations ainsi que la distance parcourue ;

- les paramètres cinétiques qui portent sur les forces impliquées dans le mouvement.

Plusieurs technologies ont été développées pour mesurer les biomarqueurs du mouvement humain.

Les ergomètres mesurent avec précision les différentes grandeurs physiques liées à l'exercice d'une activité physique, par exemple la puissance développée (mesurée en watts) et le travail fourni (mesuré en joules ou en calories). Il existe différents types d'ergomètres, adaptés à diverses activités : l'ergocycle (vélo-ergomètre) pour le cyclisme, l'ergomètre rameur pour mesurer l'effort fourni lors de la pratique de l'aviron, le tapis-ergomètre pour la marche et la course ; l'ergomètre à bras pour les exercices des membres supérieurs. Selon la nature de l'effort réalisé (durée, intensité, protocole), ces appareils permettent d'évaluer des capacités telles que l'endurance ou la force maximale. L'énergie dépensée est généralement estimée à partir de ces mesures ou mesurée séparément, à l'aide d'un calorimètre.

Les ergomètres sont souvent équipés d'instruments complémentaires pour mesurer d'autres grandeurs comme la fréquence cardiaque (à l'aide d'un cardiofréquencemètre), la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone (à l'aide d'un pneumotachomètre couplé à un capillaire de prélèvement des gaz expirés).

Les plateformes de force mesurent la force et la puissance générées par les athlètes lors de sauts, de sprints et d'autres mouvements explosifs. Elles permettent également d'évaluer l'équilibre et la stabilité des athlètes, ce qui est crucial dans de nombreux sports.

Les dispositifs GPS donnent de nombreuses indications sur les déplacements des joueurs (distance parcourue, vitesse, accélérations, changements de direction). Selon le dispositif utilisé, il est également possible d'enregistrer la fréquence cardiaque des athlètes grâce au cardiofréquencemètre qui peut y être inclus. Ils permettent de quantifier la charge de travail des joueurs (c'est-à-dire l'effort physique total ainsi que sa durée et son intensité). Ils ont l'avantage de pouvoir être utilisés en dehors des laboratoires dans des conditions qui reflètent la réalité de la pratique sportive.

· L'individualisation et le suivi de la préparation physique

La préparation physique se concentre essentiellement sur deux composantes : le travail musculaire et le travail cardiovasculaire. Elle vise à générer des adaptations physiologiques pour améliorer les performances des sportifs. Concomitamment, d'autres facteurs doivent être surveillés tels que la fatigue et le besoin de récupération pour éviter que l'entraînement soit contreproductif et limiter le risque de blessure.

Les programmes d'entraînement sont donc individualisés afin de tenir compte des caractéristiques, des besoins spécifiques et des objectifs de chaque sportif. Cela passe par une planification personnalisée qui prend en considération les forces et les faiblesses des individus mais également leur ressenti quotidien.

Ainsi, chaque matin, la plupart des sportifs de haut niveau remplissent un questionnaire sur leur quantité de sommeil et sa qualité, leur humeur, leur niveau de fatigue, la présence de courbatures, de blessures ou de douleurs chroniques. À partir de ces informations, le programme d'entraînement peut être ajusté pour s'assurer qu'il reste efficace et adapté aux besoins du sportif.

b) L'adaptation aux facteurs environnementaux

L'environnement externe peut avoir un impact non négligeable non seulement sur la performance, mais également sur la santé des sportifs. Ainsi, la chaleur peut provoquer une déshydratation, une augmentation de la température corporelle, un stress cardiovasculaire et une altération des fonctions cognitives. L'altitude va réduire l'oxygène disponible, altérer la performance aérobie et augmenter les fréquences respiratoire et cardiaque.

Afin de s'adapter à ces facteurs environnementaux, les sportifs vont s'entraîner dans des conditions de chaleur ou d'altitude simulées.

Les chambres à hypoxie offrent un environnement contrôlé dans lequel le niveau d'oxygène est réduit pour simuler des conditions d'altitude élevée. Les chambres climatiques permettent de contrôler la température et l'humidité pour stimuler des conditions de chaleur. Avec certaines chambres spécifiques, il est possible de moduler la température, l'humidité et le niveau d'oxygène.

La plateforme scientifique HIPE (Health Improvement Through Physical Exercise) de Marseille dispose d'une chambre environnementale dans laquelle la température, l'humidité, l'altitude, le rayonnement solaire, mais également les polluants et les allergènes peuvent être contrôlés pour placer les sportifs dans les conditions les plus représentatives de leur compétition.

L'acclimatation à la chaleur

Comme tous les mammifères, l'homme est un animal à sang chaud. Il doit maintenir une température centrale constante autour de 37 degrés pour que son organisme fonctionne de manière optimale. Au-delà de la production de chaleur métabolique, la principale source de chaleur produite par l'homme est liée à son activité musculaire. Lors d'un exercice physique, les muscles se contractent et 75 % de l'énergie est transformée en chaleur tandis que 25 % sert à se déplacer. Cette chaleur doit être évacuée pour éviter une augmentation de la température corporelle. Pour réguler sa température, l'homme utilise la transpiration. Des milliers de glandes sudoripares sont présentes au niveau de la surface cutanée. Le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux au niveau de la peau « arrache » de l'énergie et permet de stabiliser la température centrale de manière très efficace. Néanmoins, lorsque la température externe augmente, le corps doit augmenter la production de sueur pour favoriser la perte de chaleur par évaporation. En outre, l'efficacité de la transpiration varie selon le taux d'humidité ambiante dans la mesure où celle-ci limite considérablement la quantité de vapeur d'eau susceptible d'être évaporée par la peau : dans une ambiance chaude et sèche, l'évaporation sera beaucoup plus facile que dans une ambiance chaude et humide.

La température a des impacts contrastés sur la performance sportive27(*). Dans les épreuves de sprint (de 100 mètres à 400 mètres), courir à plus de 25 degrés a un impact positif sur la performance. Sur les épreuves de demi-fond (de 800 mètres à 10 000 mètres), on commence à observer un effet délétère, qui n'est pas important, mais qui peut aller jusqu'à une chute des performances de 1,5 % pour le 10 000 mètres. Sur le marathon et la marche, la chaleur entraîne des pertes de performance qui peuvent aller jusqu'à 3 %.

La recherche s'intéresse depuis longtemps à la manière la plus efficace de préparer les athlètes à la chaleur. Elle préconise d'augmenter l'entraînement en endurance car ce type d'entraînement permet, par l'élévation de la température corporelle qu'il produit à chaque séance, ainsi que par la sudation qu'il déclenche, de simuler une exposition à la chaleur. Chaque séance d'entraînement en endurance permet ainsi une acclimatation partielle à la chaleur.

Néanmoins, la meilleure préparation pour la pratique du sport en environnement chaud est l'acclimatation à la chaleur au moins une semaine avant (et idéalement entre deux et trois semaines avant) la compétition. L'objectif est de provoquer les adaptations physiologiques nécessaires en confrontant l'organisme aux températures et à l'humidité qu'il subira pendant l'épreuve. Le débit sudoral va gagner en efficacité en étant plus précoce et plus intense, le volume plasmatique va augmenter, permettant de maintenir la pression artérielle et d'améliorer la circulation sanguine, la perte de sodium et d'électrolytes va être plus limitée, la température cutanée et la température centrale vont diminuer, ce qui réduira le risque de coup de chaleur. Avec le temps, le coeur devient plus efficace pour pomper le sang, ce qui va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque et favoriser la performance. In fine, l'adaptation permet que le débit cardiaque soit moins mobilisé pour évacuer la chaleur et plus utilisé pour l'endurance et la performance.

À défaut de pouvoir s'effectuer dans les contraintes environnementales du terrain, l'entraînement peut être réalisé dans une chambre climatique pour faciliter l'acclimatation.

3. La gestion de la fatigue

a) Les impacts de la fatigue

La fatigue physique est une réponse naturelle et inévitable à l'activité physique. Elle provoque au niveau physiologique une diminution de la capacité des muscles à produire une force, une augmentation de la dépense énergétique, une accumulation de lactate, une déshydratation, un épuisement des réserves de glycogène et des microdéchirures dans les fibres musculaires.

La fatigue mentale altère également les performances physiques. Cette fatigue résulte de l'engagement prolongé dans des tâches mentales exigeantes, telles que des tâches réalisées pendant une longue période sur un ordinateur. Une étude de 200928(*) a montré que la fatigue mentale diminue de 15 % la performance d'endurance en raison d'une augmentation de la perception de l'effort qui conduit à un désengagement prématuré de la tâche. De même, la performance psychomotrice est affectée : les gestes techniques et les décisions sont moins performants.

Lors de son audition29(*), Mathias Pessiglione, directeur de recherche, co-responsable de l'équipe « Motivation, cerveau et comportement » de l'Institut du cerveau, a expliqué que les décisions devenaient plus impulsives en présence de fatigue mentale. Une étude réalisée par l'Institut du cerveau en collaboration avec l'Insep et l'Agence française de lutte contre le dopage a montré qu'un entraînement sportif trop intensif pouvait être assimilé à un travail intellectuel excessif, entraînant les mêmes effets impulsifs lors des prises de décision. Cela pourrait expliquer le recours à des produits dopants par certains athlètes qui n'arrivent plus à « performer » et cherchent à récupérer leur performance à court terme.

Compte tenu des impacts délétères de la fatigue sur la performance et l'état de santé de l'athlète, des stratégies sont mises en place pour la mesurer et la gérer.

b) La mesure de la fatigue

La fatigue peut faire l'objet d'évaluations subjectives, au moyen d'échelles visuelles analogiques30(*) et de questionnaires.

Elle peut également être mesurée de manière objective par électroencéphalographie, oculométrie, imagerie par résonance magnétique (IRM) ou électromyographie. Toutefois, ces techniques nécessitent un appareillage sophistiqué. Elle peut aussi être estimée31(*) objectivement et directement par le sportif grâce à un cardiofréquencemètre qui évalue la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). La VFC est la fluctuation de l'intervalle de temps qui sépare deux battements cardiaques consécutifs. Cette variabilité a une relation étroite avec l'activité du système nerveux autonome, qui reflète l'interaction complexe entre les influences parasympathiques et sympathiques. Grâce à des mesures faites dans des conditions standardisées (le matin et à jeun), on peut déterminer la branche la plus influente du système nerveux autonome. La VFC doit être mesurée quatre à sept fois par semaine pour obtenir des résultats significatifs.

Un niveau de VFC élevé témoigne d'un bon niveau de santé physique et psychologique. En revanche, une baisse de VFC observée chez un sportif peut être associée à des niveaux de fatigue ou de stress trop élevés et alerter sur le risque de basculement de l'athlète vers de la fatigue chronique.

Est-ce que la fatigue varie selon le sexe des athlètes ?

À un niveau d'intensité relatif (entre 30 % de la VO2 max et 50 % de la VO2 max), il y a une moindre fatigabilité chez les femmes. Les résultats sont différents en cas de niveau d'intensité absolu.

Les femmes, pour chaque niveau d'intensité, ont une fatigue musculaire périphérique atténuée due aux spécificités musculaires des femmes chez lesquelles la surface occupée par les fibres lentes est plus importante en pourcentage que chez les hommes.

D'autres facteurs interviennent, comme le métabolisme musculaire : les femmes consommant plus de lipides à l'effort, la glycolyse est atténuée. L'activation du système nerveux sympathique varie selon le sexe et conduit à une vasodilatation plus importante chez les femmes, qui facilite la clairance des métabolites et l'apport en oxygène.

En termes de force relative, les femmes ont un niveau de force plus faible, ce qui entraîne une compression mécanique plus réduite. Cette moindre résistance au flux sanguin améliore la perfusion et limite l'accumulation de métabolites.

Une analyse statistique s'appuyant sur 38 000 courses et 5 millions de résultats a été utilisée pour vérifier si les femmes ont une meilleure endurance lorsque la distance augmente. 7 251 paires d'hommes et de femmes ont été constituées, qui ont couru la même année une course courte et une course longue. Il a été constaté en moyenne que, pour chaque paire, l'écart entre les hommes et les femmes diminuait lorsque la distance augmentait, ce qui confirme leur meilleure endurance par rapport aux hommes.

c) La gestion de la fatigue

L'entraînement guidé par VFC est une nouvelle approche de l'entraînement dans le sport de haut niveau : les entraîneurs établissent des protocoles d'entraînement qui peuvent être adaptés en fonction de l'évolution de la VFC.

D'autres stratégies sont mises en place pour lutter contre la fatigue32(*).

Certaines sont plutôt conjoncturelles, comme celle de l'affûtage, qui vise à diminuer la fatigue résiduelle engendrée par l'entraînement tout en maximisant les adaptations physiologiques et, en conséquence, la performance. L'affûtage repose sur le fait que chaque entraînement a deux effets : un effet « fatigue », mais également un effet « amélioration de la condition physique » à travers les adaptations physiologiques, neurophysiologiques et neuromusculaires33(*) qu'il va provoquer et qui vont contribuer à augmenter la performance du sportif.

Concrètement, lorsqu'un sportif s'entraîne très intensément, il va ressentir un niveau de fatigue très élevé, mais son niveau de condition physique sera également très haut34(*).

À l'approche d'une compétition, l'enjeu pour le sportif est donc d'identifier les modalités qui permettent de diminuer au maximum ce niveau de fatigue cumulée sans modifier le niveau de condition physique. L'affûtage va influencer les paramètres d'entraînement dans les deux à trois semaines qui précèdent les grands événements sportifs. Une méta-analyse35(*) de 2007 montrait que la stratégie optimale chez les athlètes de haut niveau consistait à réduire de moitié (41 à 60 %) le volume d'entraînement pendant les deux semaines précédant la compétition, tout en maintenant l'intensité et la fréquence. Ce type de stratégie permet d'avoir un gain de performance de l'ordre de 2 %.

L'affûtage, selon les stratégies d'entraînement, peut prendre deux formes : un entraînement normal suivi d'un affûtage, ou un entraînement avec surcharge suivi d'un affûtage.

Lorsque l'affûtage est précédé d'une surcharge d'entraînement, le gain de performance est supérieur à 2 %. Cependant, le sportif peut être exposé à un risque de fatigue excessive et de blessure si le temps de récupération est insuffisant.

En pratique, l'efficacité de l'affûtage se heurte à une grande variabilité interindividuelle, certains athlètes progressant beaucoup, tandis que d'autres ne progressent pas du tout. L'enjeu est donc d'adapter l'affûtage en fonction du niveau de fatigue cumulée. Si celui-ci est élevé, il faut diminuer davantage le volume d'entraînement. S'il est faible, il n'est pas nécessaire de le diminuer dans les proportions fixées par les recommandations.

La récupération joue structurellement un rôle fondamental pour lutter contre la fatigue36(*), qu'il s'agisse de la récupération à court terme à la suite de l'entraînement ou de la récupération à long terme dans le cadre de la périodisation de l'entraînement. La charge de travail imposée par une séance d'entraînement peut être appréhendée sous l'angle du stress physiologique qu'elle génère. L'homéostasie des cellules musculaires est déstabilisée. Des ajustements homéostatiques se produisent alors pour rétablir l'équilibre interne du corps pendant l'exercice, notamment par le biais d'augmentations de la fréquence cardiaque, du rythme de la ventilation et de la température corporelle, ou au moyen d'un changement du flux métabolique. Lorsque le corps est soumis de manière répétitive à un stress physiologique, il réagit par des adaptations d'ordre morphologique, métabolique ou neuromusculaire. Les adaptations à l'entraînement à long terme sont le résultat des effets cumulés de chaque entraînement à court terme.

Le déséquilibre de l'homéostasie tend à diminuer dès l'arrêt de l'entraînement. Pour autant, cette période apparemment passive est importante pour les adaptations ultérieures. Par exemple, l'expression de l'ARN messager de plusieurs enzymes oxydatives apparaît toujours élevée jusqu'à 24 heures après l'entraînement, témoignant d'une action importante associée aux adaptations à l'entraînement longtemps après la disparition de ses effets aigus.

Une récupération inadéquate entre les séances d'entraînement provoque donc de mauvaises adaptations accompagnées de symptômes de fatigue et d'une altération des fonctions musculaires. Elle ne permet pas à l'athlète de s'entraîner avec l'intensité requise ou avec la bonne charge lors de la séance suivante.

Pour favoriser le processus de récupération, les athlètes ont donc recours à des stratégies de récupération proactive comme le massage, la cryothérapie, l'immersion (notamment contrastée, en alternant des bains chauds et des bains froids pour stimuler la circulation sanguine) ou encore les étirements. Ces techniques ont pour but de faire pencher la balance stress/récupération du côté de la récupération, afin de permettre à l'athlète de tolérer des volumes d'entraînement supérieurs ou de favoriser les effets positifs de la charge d'entraînement.

Par ailleurs, la périodisation de l'entraînement consiste à planifier un programme d'entraînement à court et à long terme avec des charges variables et des périodes de repos et de récupération adéquates. La périodisation offre donc un cadre permettant de contrôler la fatigue de l'athlète par une gestion fine du stress et de la récupération.

D'autres facteurs influencent la récupération comme la nutrition et le sommeil.

La pratique sportive de haut niveau se traduit par une importante augmentation des besoins en énergie et l'équilibre de la balance énergétique nécessite alors une augmentation des apports alimentaires. L'adéquation de l'apport alimentaire aux dépenses énergétiques est un facteur clé de la récupération nutritionnelle. Différentes modifications métaboliques sont en effet constatées durant l'exercice : des pertes hydroélectrolytiques, des pertes protéiques ainsi qu'une baisse des réserves en glycogène et une mobilisation des réserves lipidiques. La phase de récupération devra donc permettre de compenser les pertes consécutives à l'effort physique fourni pendant l'entraînement ou la compétition, en adaptant l'alimentation à ces périodes avant, pendant et après l'effort.

Le sommeil joue un rôle crucial dans la récupération des sportifs. Pendant le sommeil, le corps répare les tissus musculaires endommagés, notamment à travers la libération de l'hormone de croissance qui atteint son pic pendant le sommeil profond. Le sommeil permet également au système nerveux central de récupérer, ce qui est indispensable pour les performances cognitives et la coordination motrice. Le sommeil joue un rôle important dans la consolidation de la mémoire et l'apprentissage des compétences motrices. Il aide à réguler les hormones liées au stress. Enfin, un manque de sommeil peut augmenter le risque de blessure en affectant le temps de réaction, la prise de décision et la précision des mouvements.