B. À PLUS LONG TERME, DES FONDAMENTAUX ÉCONOMIQUES DÉGRADÉS, QUI NE PERMETTENT GUÈRE D'ESPÉRER UN REDRESSEMENT FACILE

1. Des performances productives présentées comme relativement résilientes mais encore médiocres, au sein d'un continent lui-même atone

a) Un modèle de croissance trop centré sur la dépense publique et la consommation des ménages, qui obère les capacités productives de la France et accroît son déficit public

Dans la présentation des orientations budgétaires de son gouvernement pour l'année 2026, mi-juillet 2025, l'ancien Premier ministre François Bayrou avait pris soin de mettre en regard la question de la dette et celle de la hausse de la production. Ainsi, à côté d'un plan « Stop à la dette », un second volet du plan budgétaire a été présenté à la presse, qualifié de plan « En avant la production ! », comprenant comme mesure principale la suppression de deux jours fériés.

Bien que la commission des finances ait indiqué par la voix de son rapporteur général que la suppression des deux jours fériés - depuis lors abandonnée - « devrait faire partie d'un dialogue avec les partenaires sociaux avant d'arriver au Parlement44(*) », l'accent mis de façon générale sur l'importance de la production et du travail pour redresser les comptes publics rejoint un constat qu'elle avait déjà effectué depuis plusieurs années.

Les économistes Carl Grekou et Thomas Grjebine, du programme scientifique Macroéconomie et finance internationales du Cepii, considèrent que le modèle de croissance français reposerait, à l'instar pendant longtemps des modèles espagnol ou italien, excessivement sur la demande, et donc sur la dépense publique et la consommation des ménages.

Or, « bénéfiques sur l'activité à court terme, les politiques de relance ne sont pas sans conséquences sur le solde commercial et la compétitivité industrielle45(*) ». Elles ont en effet pour double défaut d'induire des « fuites à l'importation » d'une part, et, d'autre part, un important besoin de financement pesant sur les entreprises via la fiscalité.

Les politiques budgétaires expansionnistes contribueraient largement, in fine, à la persistance du déficit commercial de la France ainsi qu'à sa désindustrialisation.

Par conséquent, au-delà de son coût immédiat pour nos finances publiques, ce modèle accentuerait à long terme l'érosion de notre base productive, diminuant encore nos recettes publiques et augmentant le besoin en dépenses de transfert. Il placerait la France dans un équilibre dont il serait difficile de s'extraire, ce que les années récentes et le présent budget ne font que confirmer.

Les auteurs n'appellent pas à une compression de la demande, mais plutôt à une meilleure coordination au sein de l'Union européenne.

Dans une veine plus narrative et moins statistique, l'essayiste Jérôme Fourquet aboutit à des constats similaires. Il identifie en France un « modèle stato-consumériste », qui « repose sur deux postulats et piliers que sont, d'une part, l'extension permanente de la dépense et de la sphère publiques (financée par un niveau de prélèvements obligatoires le plus élevé de l'OCDE) et, d'autre part, le primat accordé à la consommation comme principal moteur économique, au détriment de la production46(*) ».

Cette dépense publique présenterait « à court terme un effet dopant » et permettrait « d'apaiser quelque peu les tensions sociales de la France », mais elle aurait « un coût à long terme faramineux », avec pour effet que « de très nombreuses filières productives, lestées d'un haut niveau de prélèvements obligatoires et d'un carcan réglementaire de plus en plus incapacitant, n'ont pas pu lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers ».

L'essayiste rappelle qu'« en cumulant la consommation des ménages (56 % du PIB) et celle des administrations (23,2 %), la consommation représente aujourd'hui 79,2 % du PIB, contre par exemple 71,8 % en Allemagne selon l'OCDE ».

b) Une France qui glisse dans le ventre mou de l'Europe, avec un niveau de richesse bientôt deux fois moins élevé que celui des États-Unis et un décrochage technologique vis-à-vis de la Chine

Le diagnostic d'une divergence croissante du niveau de richesse et de technologie entre les Etats-Unis et l'Europe, et en particulier la France, a abondamment nourri le débat public des derniers mois, sur fond de craintes d'un décrochage de l'Europe, et de la France en son sein.

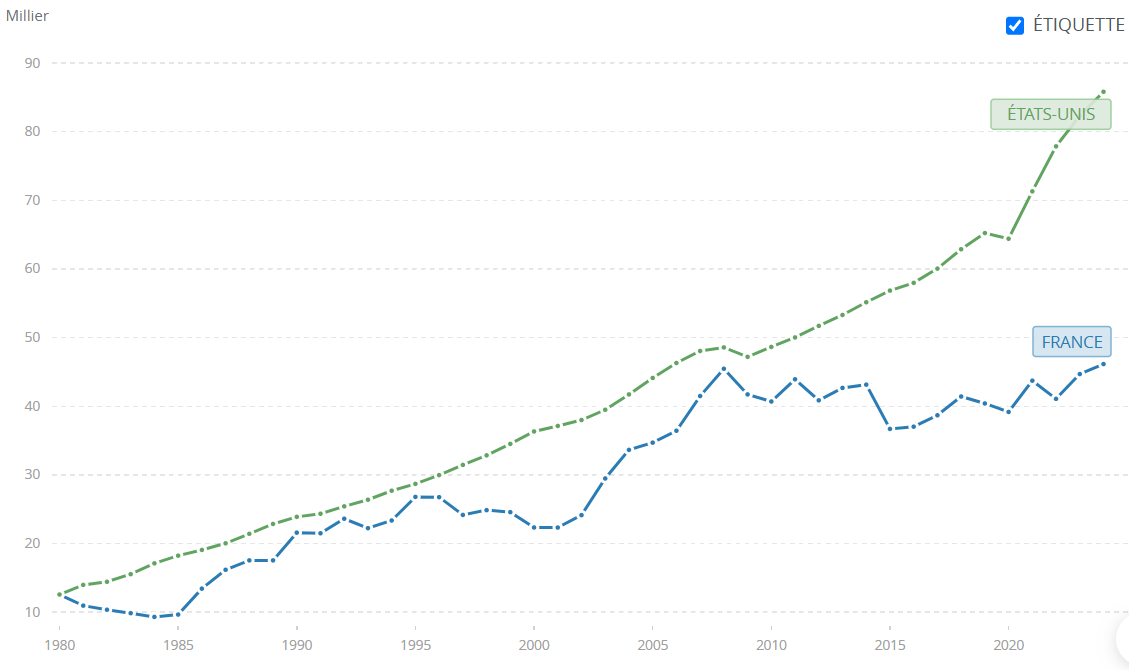

Ainsi, dans une tribune parue dans Challenges47(*), l'économiste Christian Gollier, professeur à l'école d'économie de Toulouse, avance qu'« entre 1980 et 2024, le PIB par habitant de la France envers les Etats-Unis est passé de la parité à la moitié ». Les données de PIB par habitant en dollars courants de la Banque mondiale attestent ci-dessous de cette quasi-parité en 1980 (12 575 $ aux Etats-Unis contre 12 565 $ en France) et de cet écart proche du double en 2024 (85 800 $ aux Etats-Unis contre 46 150 $ en France).

PIB/habitant en dollars courants annuels (en milliers)

Source : Banque mondiale

Il en résulterait, selon Christian Gollier, un « déclassement économique et un mécontentement social », le pays s'enfonçant dans « le cercle vicieux de la stagnation compensée par la hausse de la fiscalité pour financer leur système social ». Plusieurs témoignages individuels de cette divergence ressentie de pouvoir d'achat ont pu être relevés dans la presse généraliste48(*).

Chercheur associé à Bruegel, l'économiste Zsolt Darvas, invitait certes à nuancer ce constat dans une tribune au « Monde » de mars 202449(*). Selon lui, la comparaison de PIB par tête entre l'Union européenne et les Etats-Unis serait en effet affectée par deux biais statistiques importants.Le premier serait que le PIB par tête n'est généralement pas exprimé en parité de pouvoir d'achat, ce qui inclut donc les variations du taux de change entre l'euro et le dollar. Or, celles-ci ont été importantes depuis la création de l'euro : ainsi, alors que 1 euro valait 0,92 dollar en 2000, il valait 1,47 dollar en 2008 à son plus fort, avant de redescendre à 1,09 dollar au moment de la publication de la tribune. Le constat d'une divergence du niveau de richesse entre Europe et Etats-Unis, prenant souvent comme point de référence la crise financière mondiale de 2008, inclut donc le déclin relatif de la valeur de l'euro sur cette période, passé de près de 1,50 dollar en 2008 à environ 1,10 dollar début 2025.

Le second biais proviendrait du fait que le PIB par tête serait une donnée moins pertinente que celle du PIB par heure travaillée pour déterminer la capacité d'un pays ou d'une zone à créer de la richesse. En effet, « en Europe, les salariés ont tendance à travailler moins d'heures qu'aux Etats-Unis, en partie parce qu'il y a plus de congés payés, que la semaine de travail typique d'un salarié à temps plein est plus courte et qu'il y a plus de travailleurs à temps partiel ». L'écart de richesse s'expliquerait donc par un choix, en quelque sorte une « préférence européenne pour le loisir ».

Au total, après retraitement de ces deux variables, « le PIB par heure travaillée, après ajustement de la parité de pouvoir d'achat, représentait 95 % de la valeur américaine en Allemagne et 92 % en France, soit un niveau de productivité proche de celui des Etats-Unis ».

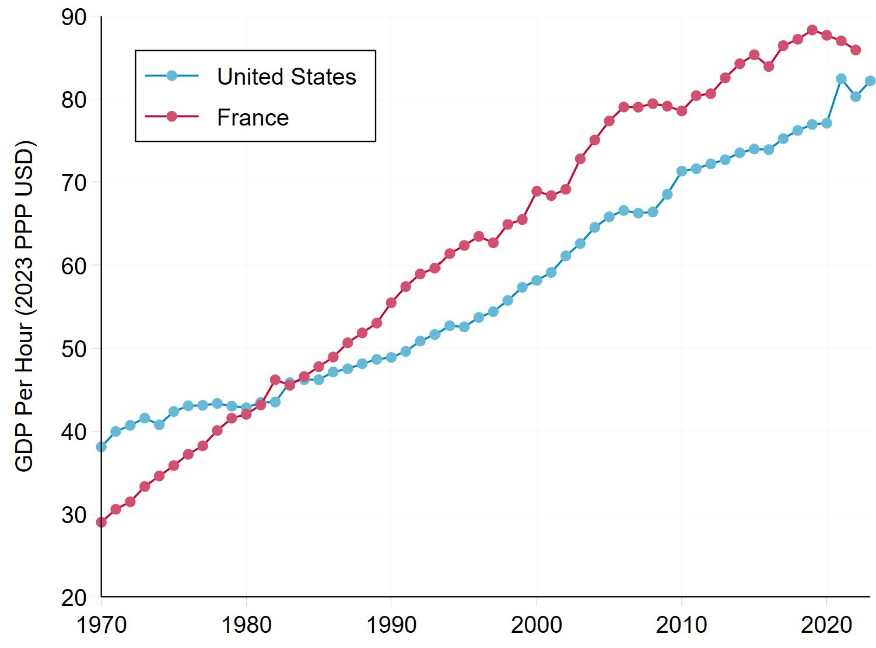

Dans ce graphique issu des travaux de Gethin et Saez (2025), le PIB par heure travaillée en parité de pouvoir d'achat est même estimé à un niveau supérieur en France. Cela s'explique notamment par une estimation du nombre d'heures travaillées différente de celle de l'OCDE qui est souvent reprise dans le débat public pour des comparaisons entre pays, alors que l'organisation défend de le faire50(*).

PIB par heure travaillée (en dollars de 2023 en parité de pouvoir d'achat)

Source : Amory Gethin, à partir des données sur le PIB de la World Inequality Database et des données sur les heures travaillées de Gethin et Saez (202551(*))

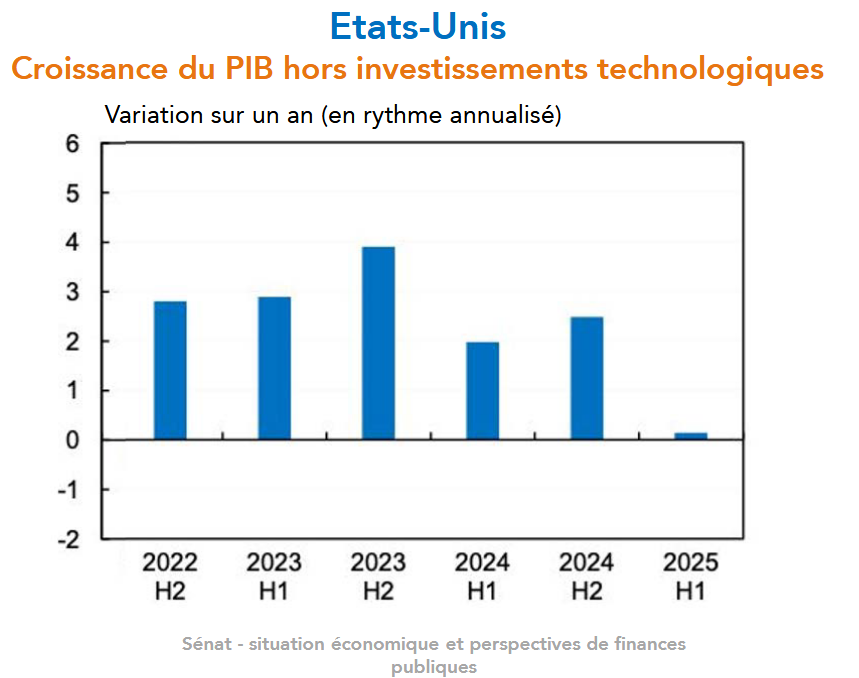

Olivier Redoulès de l'institut Rexecode a par ailleurs expliqué devant la commission des finances le 20 octobre que, « s'agissant des États-Unis, la croissance est désormais uniquement tirée par le secteur technologique, le reste de l'économie ayant tendance à stagner », ce que montre le graphique ci-dessous. Jason Furman, professeur d'économie à Harvard et ancien conseiller économique de Barack Obama, confirme que le PIB des Etats-Unis n'aurait augmenté que de 0,1 % sur le premier semestre de 2025 sans les investissements dans les équipements informatiques et les logiciels.

Croissance du PIB américain hors investissements technologiques,

en rythme annualisé

Source : institut Rexecode, document remis à la commission des finances par Olivier Redoulès

Cependant, ces précautions statistiques ne retirent rien au constat que le niveau de richesse observé - incluant donc la quantité d'heures travaillées et le pouvoir d'achat associé à la monnaie - a divergé de façon importante depuis de trop nombreuses années, signe d'un continent à la croissance atone.

La donnée à retenir pour décrire le niveau de richesse réel d'une économie demeure en effet la production totale, à savoir le produit intérieur brut, et non la production par tête, ce d'autant plus que la productivité marginale est présumée décroissante : cela signifie que si la France ou l'Europe cherchaient à produire autant par tête que les Etats-Unis, leur productivité par heure travaillée diminuerait certainement.

Par ailleurs, le taux de change repose au moins dans une certaine mesure sur des fondamentaux économiques et entre réellement dans la détermination du pouvoir d'achat.

Enfin, les comparaisons excluant le secteur technologique demeurent des exercices largement théoriques. Le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis J. Powell considère qu'à l'inverse de la bulle internet qui a éclaté en 2001, les entreprises de l'intelligence artificielle « ont en fait des modèles économiques, des bénéfices, etc. C'est donc vraiment quelque chose de différent52(*) ». Le rapport de Mario Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne insistait, précisément, sur le déficit d'innovation de l'Union européenne, qui lui aurait fait manquer la révolution technologique liée à l'internet et expliquerait son retard dans la révolution liée à l'intelligence artificielle. Le déficit d'investissement des entreprises européennes dans la recherche et l'innovation est particulièrement préoccupant.

Plusieurs annonces au niveau européen53(*), qui ne semblent pour l'instant pas avoir été suivies d'effets, ont porté sur la perspective d'imposer des transferts de technologie et de propriété intellectuelle aux entreprises chinoises qui seraient bénéficiaires de subventions européennes, dans le domaine des technologies vertes et notamment des batteries. Ces annonces marquent un tournant, au moins sur le plan psychologique, dans la relation Chine-UE.

Ce tableau très négatif de la production en Europe et en France vient obscurcir considérablement les perspectives de redressement des comptes publics par la croissance.

2. La fin de l'exception française en matière de productivité et de démographie compromet les perspectives à long terme de la croissance française

a) Une productivité en berne en lien avec des performances de taux d'emploi et de chômage pour partie achetées à crédit par le « quoi qu'il en coûte »

(1) Une priorité gouvernementale...

L'un des paris de la politique économique menée depuis une décennie en matière d'emploi a été que les politiques actives du marché du travail pourraient constituer un levier efficace de redressement des comptes publics.

Le retour à l'emploi de personnes qui en étaient éloignées - chômeurs de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux - ou de catégories qui se caractérisaient traditionnellement par un taux d'emploi plus faible - jeunes de 16 à 24 ans, seniors de 55 à 64 ans, personnes handicapées dans le cadre de politiques d'inclusion - présente en effet, du point de vue des finances publiques, un double bénéfice. Au numérateur, le nombre de personnes en emploi augmente, ce qui stimule l'activité et les recettes publiques ; au dénominateur, le nombre d'inactifs diminue, ce qui a pour effet de réduire les revenus de transfert ou les prestations sociales.

Cette politique prioritaire qui a traversé les dix dernières années a pris la forme d'allègements de cotisations sociales, de la mise en place de la prime d'activité puis de la prime dite « Macron », d'assouplissements du droit du travail, de réformes successives des indemnisations chômage, d'une hausse de la durée légale de départ à la retraite à taux plein, de contreparties demandées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et enfin de primes à l'apprentissage.

(2) ... mais une baisse de taux de chômage qui n'a rien de spécifique à la France

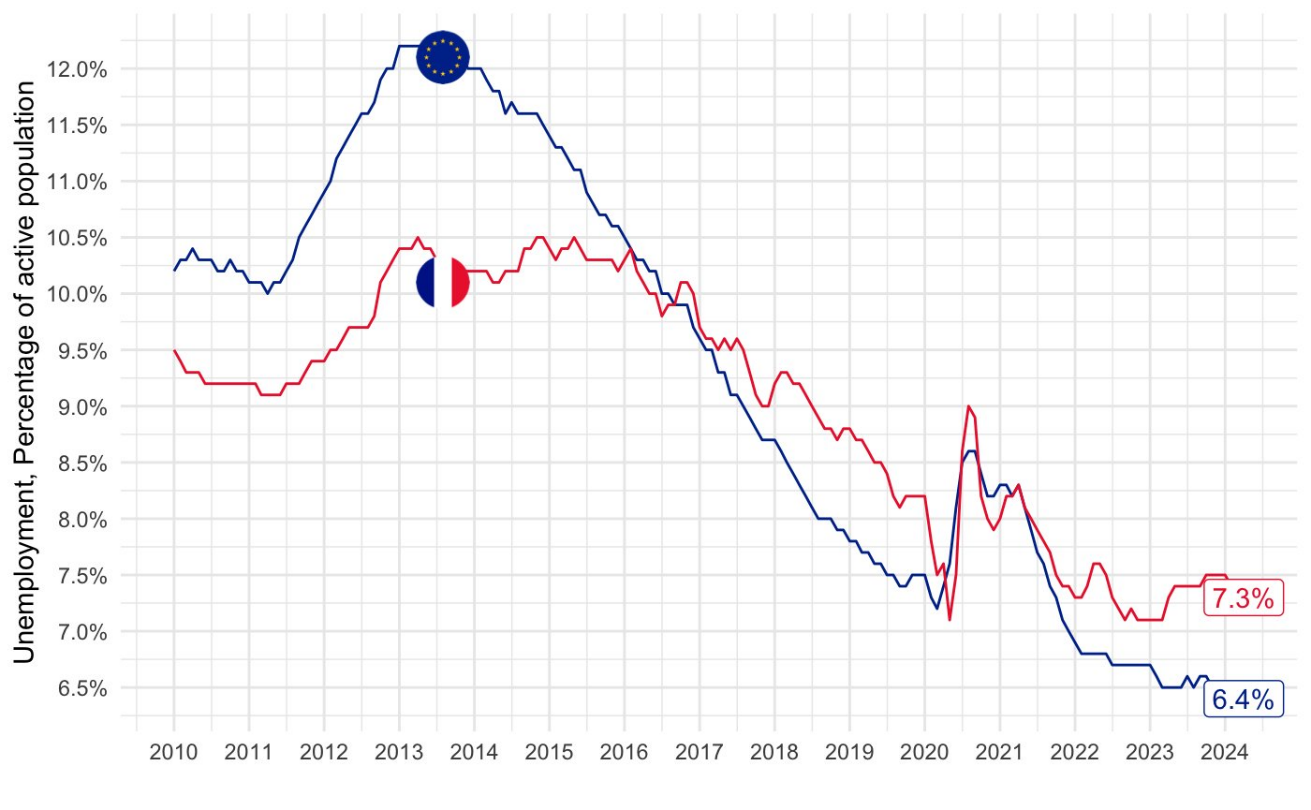

S'agissant du taux de chômage, contrairement à ce qui a souvent pu être avancé dans le débat public, les performances françaises depuis le point haut du taux de chômage en 2015 (10,5 % de la population active) ne se sont pas particulièrement distinguées de l'évolution du taux de chômage dans le reste de l'Union européenne.

Ce serait même, en réalité, plutôt l'inverse, a fortiori dans le contexte où certains pays, comme l'Allemagne, étaient déjà au plein emploi et ne pouvaient de ce fait enregistrer des baisses supplémentaires de chômage aussi importantes que la France. Il convient de noter que la démographie plus favorable de la France a toutefois nécessité davantage de création d'emplois que dans d'autres économies.

Taux de chômage entre 2010 et 2024 en France et dans l'Union européenne

Source : François Geerolf (OFCE), à partir des données Eurostat

La France semble avoir atteint un plateau bas. Le taux de chômage a légèrement remonté depuis fin 2023, restant sous 7,5 %. Le HCFP juge la « légère baisse de l'emploi (- 0,1 % en 2026) prévue par le Gouvernement », après - 0,5 % en 2025, cohérente.

Le HCFP rappelle également que « le climat de l'emploi est à un niveau inférieur à sa moyenne historique, suggérant au total un aléa plutôt baissier ». L'OFCE s'attend à + 0,4 point de hausse du chômage en 2025 et encore + 0,5 point en 2026, pour atteindre un taux de chômage 8,2 %. Éric Heyer a expliqué devant la commission des finances le 20 octobre qu'une grande partie de la baisse du chômage « a été financée par les déficits publics et les salariés. Or, à présent que les finances publiques veulent se rétablir et les salariés retrouver du pouvoir d'achat, qui paiera cette chute de productivité, sachant que les entreprises veulent conserver leurs marges aujourd'hui pour assurer l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain ? Si personne ne veut le faire, la productivité repartira à la hausse. Or, la productivité sans croissance économique engendre des destructions d'emplois. Penser que nous pourrons créer des emplois l'année prochaine avec un taux de croissance à 0,9 % me semble très optimiste ».

(3) Une amélioration du taux d'emploi indéniable...

Force est de reconnaître toutefois que le paquet de réformes français s'est traduit par un succès indéniable sur le plan du taux d'emploi des 20-64 ans, qui n'a jamais été aussi élevé en France (75,1 %) et aussi proche de la moyenne de l'UE, même s'il demeure encore en retrait par rapport aux taux d'emploi enregistrés en Allemagne (81,3 %), aux Pays-Bas (83,5 %) ou encore, par exemple, en Suède (81,9 %).

Un défi subsiste pour l'emploi de certaines catégories, comme les seniors ou les femmes. Le taux d'emploi des femmes de 20-64 ans en France est de 72,2 %, contre 77,7 % en Allemagne. L'économiste Anne-Sophie Alsif estime entre 65 et 70 Mds€ la réduction de déficit public qui serait permise par un relèvement du taux d'emploi des seniors (55-64 ans) au même niveau que l'Allemagne (60,4 % en France contre 75,2 % en Allemagne). Ces politiques seraient toutefois complexes à mettre en oeuvre, nécessitant notamment des politiques ambitieuses d'inclusion sur le marché du travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie privée. De ce fait, elles n'apporteraient pas nécessairement tous les gains escomptés pour les finances publiques, et en tout état de cause pas dans des délais rapides.

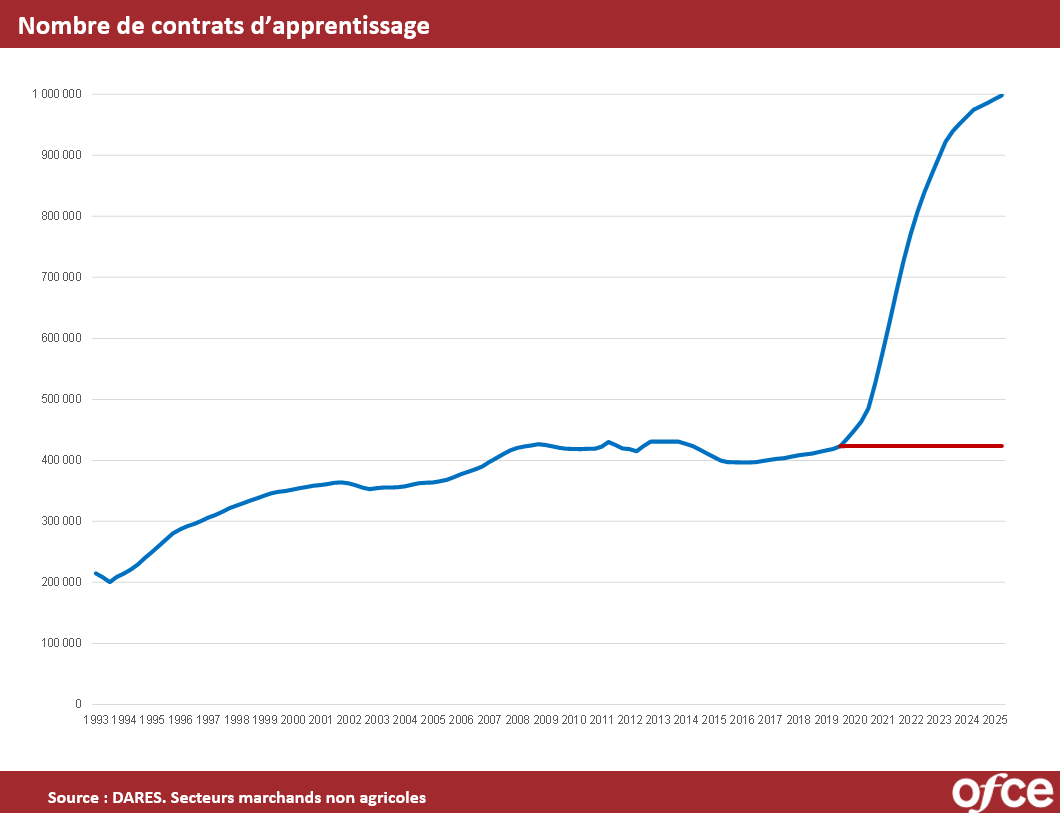

La catégorie des jeunes a fait l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics, au travers d'une politique très volontariste de soutien à l'apprentissage qui a augmenté le taux d'emploi des 20-24 ans, mais semble avoir créé des effets d'aubaine en ciblant mal les jeunes les moins diplômés, qui en avaient le plus besoin. Le nombre de contrats d'apprentissage annuel est ainsi passé de 400 000 à 1 million entre 2020 et 2025.

Nombre de contrats d'apprentissage (secteur marchand hors agricole)

Source : OFCE, à partir des données de la Dares

(4) ... mais au prix d'un déclin de la productivité

Il en a résulté un déclin de la productivité, comme l'avaient montré Askenazy et al.54(*) en 2024 : d'abord pour une raison comptable (« un alternant n'est pas présent à 100 % en entreprise alors qu'il est comptabilisé toute l'année dans l'emploi »), mais aussi en raison de « la faible ancienneté des alternant dans les entreprises » et enfin du nécessaire « accompagnement par un maître apprentissage ». Sur 5,5 points d'écart à la tendance pré-Covid, selon des hypothèses de production nulle ou d'un quart d'un non-alternant, 0,9 à 1,2 points seraient attribuables à l'effet de l'apprentissage.

Selon l'Insee, le nombre de contrats d'apprentissage devrait baisser de 65 000 dans les trimestres à venir. Le HCFP pointe que « le moindre recours à l'apprentissage, qui justifie en partie le rebond de la productivité et l'accélération des salaires, ne semble pas se refléter dans la prévision d'emploi » du Gouvernement.

De façon générale, un phénomène d'enrichissement de la croissance en emploi - selon Éric Heyer simple synonyme de baisse de la productivité - a pu expliquer la baisse de productivité, dans la mesure où il aurait « concerné en premier lieu les personnes les plus éloignées du marché du travail » (Askenazy et al.).

Les effets discutés de l'enrichissement de

la croissance

en emploi sur la productivité

« Empiriquement la quantification fait aussi débat : Rexecode (2023) retient une contribution très élevée en supposant une productivité très faible des nouveaux entrants sur le marché du travail. L'OCDE (2009) montre sur un panel de pays en séries temporelles qu'une hausse de 1 % de l'emploi se traduit en moyenne par une baisse de 0,24 à 0,35 point de la productivité agrégée. Bourlès et al. (2012) obtiennent une élasticité plus élevée de l'ordre de 0,5. En retenant cette élasticité de 0,5, la Banque de France juge que cet effet d'enrichissement de la croissance en emploi hors alternants explique 1,4 point de recul de productivité sur la période. De son côté, l'OFCE (2023) justifie un enrichissement de la croissance en emploi, pour 0,7 point environ, du fait de la baisse du coût du travail sur la période découlant notamment des allègements généraux. En supposant une élasticité de l'ordre d'un quart à un tiers, la hausse de l'emploi salarié marchand hors alternants, qui explique 2,7 points de hausse totale de l'emploi entre 2019 et 2023, se serait traduite par une contribution à la baisse de productivité d'ensemble de l'ordre de -0,7 à -0,9 point. Cet effet d'enrichissement de la croissance n'est toutefois pas nécessairement spécifique à la France, car d'autres pays européens (en particulier l'Espagne et l'Italie) ont connu un recul important du chômage sur la période, même si la progression de l'emploi est significativement plus forte en France. Une fourchette de 0 à 0,9 point peut ainsi être retenue. »

Extrait d'Askenazy et al., « À la recherche des gains de productivité perdus depuis la crise sanitaire », blog de l'Insee, juillet 2024

Alors que la France s'illustrait historiquement par une des productivités par tête les plus élevées de l'OCDE, cette singularité française s'est atténuée entre 2020 et 2022, la France affichant une productivité désormais plus proche de celle de ses principaux voisins.

Si la productivité par tête a fini par se redresser quelque peu après 2022, à un taux annuel moyen de + 1,3 %, elle reste, début 2025, légèrement en dessous de son niveau de 2019. Surtout, elle demeure à un niveau inférieur de cinq points, comparée à ce qu'elle aurait été en suivant sa tendance de long terme sur la période (+ 0,9 % par an). Trois quarts de l'écart à la tendance antérieure s'expliqueraient économétriquement, selon Bruno Coquet et Éric Heyer, selon les ordres de grandeur suivants :

- 30 % pour le soutien à l'apprentissage ;

- 17 % pour le soutien aux entreprises ;

- 13 % pour la baisse du coût du travail, en lien notamment avec l'indexation avec retard des salaires par rapport aux prix ;

- 9 % pour l'inclusion d'actifs moins productifs qui étaient éloignés de l'emploi, grâce à la baisse du chômage ;

-et 6 % pour la continuation de la baisse de la durée du travail.

Au total, l'économiste Éric Heyer pointe le paradoxe d'une politique de l'offre en faveur de la compétitivité et de l'emploi qui a certes amélioré le second, mais n'a produit que des résultats mitigés voire adverses pour la compétitivité si l'on se réfère aux deux principaux indicateurs de la compétitivité d'une économie - ses parts de marché et sa productivité.

Selon Olivier Redoulès, de Rexecode, « nous n'avons peut-être pas assez pensé aux incitations. La question de la progressivité des prélèvements sur le travail est un sujet majeur. Une partie des mesures prises après 2017, par exemple la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, ont renforcé cette progressivité. Or si elles ont eu des impacts positifs en matière d'emploi, il n'en a pas forcément été de même pour la qualité de l'emploi. »

(5) Un faible impact sur les finances publiques

Le financement des administrations publiques est assis en grande partie sur l'activité économique et l'emploi, la réussite des politiques de l'emploi menées par le Gouvernement aurait dû se traduire en théorie par un surcroît de recettes potentielles et une baisse simultanée des dépenses de transfert. L'« achat à crédit » de l'amélioration du taux d'emploi et du taux de chômage - ce dernier n'ayant, du reste, pas connu d'évolution plus favorable depuis 2017 que chez nos voisins -, n'a donc constitué un pis-aller.

Pourquoi la hausse du taux d'emploi n'a pas suffi

à réduire le déficit public en

France ?

« La hausse du taux d'emploi a été significative en France depuis son point bas de 2014, mais elle n'a pas permis de créer suffisamment de richesse pour endiguer la dérive du déficit public par rapport au PIB. Les dépenses du « quoi qu'il en coûte » sont passées par là, mais surtout, la spécialisation française dans des emplois faiblement rémunérés s'est significativement renforcée. Le résultat d'un système socio-fiscal qui sanctuarise le bas de l'échelle des salaires et pénalise les emplois les plus qualifiés.

[...] La hausse du taux d'emploi intervenue depuis dix ans et le tournant de la politique favorable à l'offre productive n'a pas empêché la dérive persistante des comptes publics.

[...] Une première explication tient à ce que les baisses de prélèvements obligatoires décidées à partir de 2014 pour alléger le fardeau illustré par le ras-le-bol fiscal de 2012-13 n'ont pas été financées par une baisse des dépenses publiques. Les interventions massives et successives face à la pandémie de Covid-19, puis face au choc des prix de l'énergie, ont aussi laissé une empreinte durable sur le niveau de la dette.

Mais une seconde explication est à rechercher dans le type d'emplois créés : la spécialisation française dans des emplois faiblement rémunérés s'est significativement renforcée durant cette période.

[...] Les allègements de cotisations représentent désormais une moindre recette théorique de l'ordre de 75 milliards d'euros. Ils reflètent la prise en charge croissante par l'impôt ou par le budget général de l'État de la dépense sociale originellement financée par les cotisations. [...] La France connaît ainsi le plus faible coin socio-fiscal (l'écart entre le salaire chargé et le salaire nets d'impôts et de cotisations) des pays européens pour les salaires les plus bas.

[...] En contribuant à favoriser l'emploi faiblement qualifié et en bridant l'emploi très qualifié à la compétitivité érodée, ce système produit un rendement fiscal et social médiocre. »

Source : Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, dans Les Echos55(*)

b) La fin de l'exception démographique française met son modèle social au défi de se réinventer rapidement

L'économie de la démographie est rarement mobilisée pour discuter des options de politique économique, alors qu'elle présente des effets très structurants sur la croissance économique et les finances publiques d'un État56(*).

(1) Le vieillissement de la population

Conséquence d'un allongement de l'espérance de vie qui est, fondamentalement, un phénomène souhaitable, le vieillissement de la population fait l'objet d'une forte attention depuis plusieurs années au titre de son poids sur les finances publiques.

Ce poids ne se manifeste en réalité que depuis quelques années en France. En effet, la pertinence d'une mesure de vieillissement de la population par référence à un âge constant dans le temps (par exemple, plus ou moins de 60 ans) est fragilisée par les progrès en matière « de santé, de capacités physiques et intellectuelles et d'espérance de vie restante57(*) ». Une approche plus dynamique a par exemple été proposée par Ryder (1975), consistant à calculer l'âge d'entrée dans la vieillesse selon la formule : « espérance de vie - 20 ans ». En suivant cette méthode, le vieillissement de la population « n'augmente que depuis les années 2010 » dans les pays à revenu élevé.

Encore faut-il, pour que le vieillissement en bonne santé soit neutre pour les finances publiques, que l'âge effectif de cessation de l'activité évolue au diapason du recul de l'« âge d'entrée dans la vieillesse ». La suspension annoncée du repoussement de l'âge légal de départ à la retraite adopté en 2023 et de l'accélération de la réforme « Touraine » allongeant la durée de cotisation ne vont malheureusement pas en ce sens.

Or, Darvas et al. (202558(*)) estiment que, « pour un pays médian de l'UE, l'augmentation des coûts liés au vieillissement, telle qu'elle est supposée dans le scénario de référence, nécessiterait un ajustement supplémentaire de 2 % du PIB dans le budget non lié au vieillissement entre 2024 et 2052 ». La difficulté est que pour assurer la viabilité de la dette à horizon 2052, « les pays de l'UE devront améliorer leurs soldes primaires au cours de la période d'ajustement initiale de quatre à sept ans débutant en 2025, puis maintenir ces soldes à des niveaux globalement stables », alors que « dans la plupart des pays, les ajustements budgétaires sur la partie du budget non liée au vieillissement démographique doivent se poursuivre et atteindre des niveaux historiquement élevés ».

Les auteurs ajoutent que « d'un point de vue politique, il est important d'anticiper ces besoins d'ajustement afin d'éviter des ajustements perturbateurs et inefficaces. De bonnes politiques d'ajustement chercheraient à s'attaquer à la fois aux facteurs du changement démographique - par des politiques visant à accroître la fécondité et une bonne politique d'immigration - et à apporter des réponses efficaces de la part des marchés du travail, des systèmes de retraite et de soins à ce changement : augmenter la participation au marché du travail, encourager les départs à la retraite tardifs lorsque les personnes sont en bonne santé et aptes à travailler, et rendre les soins plus efficaces ».

Cette anticipation ne transparaît pas de la politique économique menée ces dernières années, qui semble plutôt relever d'un ajustement subi, avec « des taux de cotisation qui ont quasi doublé, de 15-20 % à 28-30 % », pour compenser un ratio de couverture passé « de 3 travailleurs pour 1 retraité à 1,7 pour 1 retraité ».

Ainsi, le consultant et essayiste Antoine Foucher relève qu'« en 1975, selon l'Insee, les dépenses publiques de la France consacrées à l'éducation et aux retraites étaient à peu près les mêmes : respectivement 6,5 % et 7 % du PIB. Cinquante ans plus tard, la part de l'éducation n'a pas changé (6,7 %) pendant que les pensions de retraite ont doublé (14 %). Le vieillissement démographique explique une part de l'évolution. En 1975, la France comptait un peu plus de 6 millions de retraités (12 % de la population), contre 18 millions aujourd'hui (26 %). Mais le nombre d'étudiants a lui aussi triplé (de 1 à 3 millions) et le nombre d'enfants scolarisés dans le primaire et secondaire a quasiment doublé (de 7,3 à 12,6 millions d'enfants59(*)). »

Antoine Foucher observe que « la dépense a donc suivi l'évolution démographique d'un côté, mais pas de l'autre, de sorte qu'il est incontestable que les priorités de la France de 2025 ne sont pas celles de 1975 ».

L'essayiste met en regard la vingt-cinquième place de la France dans les classements Pisa et Piacc de l'OCDE, qui évaluent le niveau scolaire des élèves et les compétences des travailleurs, avec la troisième place mondiale de la France en dépenses de retraites et sa première place s'agissant du revenu des retraités par rapport aux actifs.

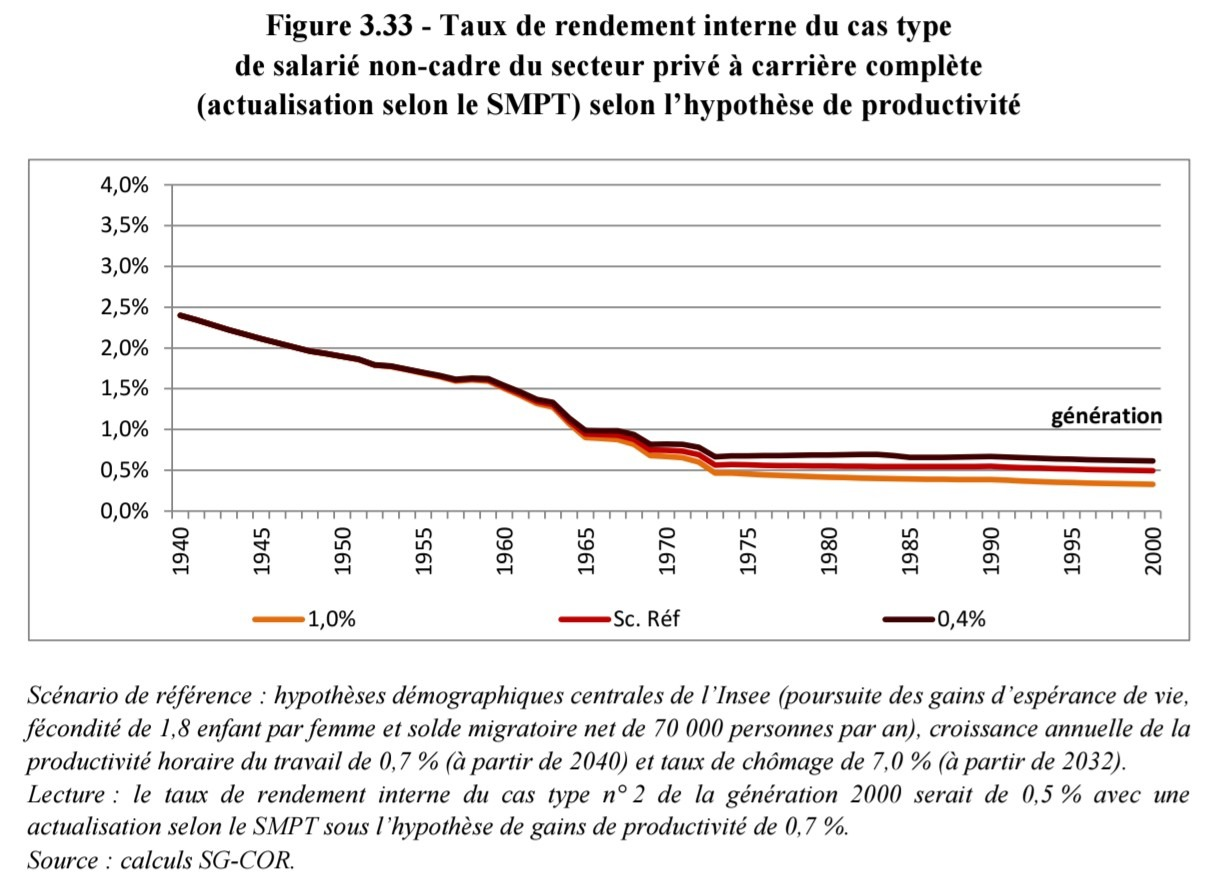

Le taux de rendement interne des retraites de base du régime général (autour de 2 % pour la génération née en 1945, contre 0,5 % pour celles nées après 1975, quelles que soient les hypothèses de productivité retenues) tend en effet à attester un problème d'équité intergénérationnelle.

Taux de rendement interne (TRI) du cas type de

salarié non-cadre

du secteur privé à carrière

complète selon l'hypothèse de productivité60(*)

Source : rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, juin 2025

Antoine Foucher conclut qu'il faut « non pas dépenser plus, mais réorienter nos dépenses publiques vers tout ce qui prépare l'avenir », « l'école, le travail, l'effort méritocratique ».

(2) La chute de la natalité, le « dividende démographique » et le déclin du taux de couverture

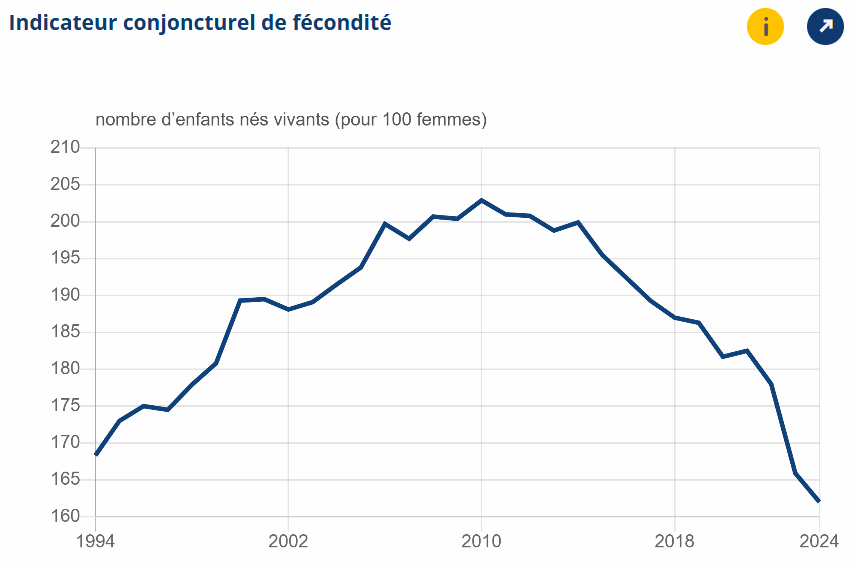

Alors que la France se distinguait au sein de l'Union européenne, à l'orée du XXe siècle, par une hausse du nombre d'enfants par femme qui s'est approché autour de 2010 du seuil de remplacement - soit 2,1 enfants par femme -, son taux de fécondité a depuis lors rejoint la tendance générale, suivant même un rythme de baisse légèrement plus prononcé.

On relevait ainsi en 2014 (donnée la plus ancienne disponible sur le Eurostat) exactement 2 enfants par femme en France, contre 1,54 dans l'UE ; en 2023 (donnée la plus récente disponible sur Eurostat), le taux de fécondité s'élevait à 1,66 enfants par femme en France, contre 1,38 dans l'UE.

Indicateur conjoncturel de fécondité

(nombre d'enfants nés vivants

pour 100 femmes)

Source : Insee

Pour réelle qu'elle puisse être à long terme, la menace que constituerait la baisse de la natalité pour l'économie et les finances publiques de la France doit être mise en contexte.

D'une part, elle s'inscrit dans une tendance mondiale affectant l'ensemble des pays à revenu élevé et des pays à revenu intermédiaire, qui ont déjà achevé leur « transition démographique », seuls les pays à faible revenu se trouvant encore dans la fenêtre « naissances élevées - mortalité faible ». Les démographes font, du reste, remarquer, que l'exception démographique française n'a pas toujours été en ce sens : la France est ainsi le premier pays à avoir connu une forte baisse de la natalité, au XIXe siècle.

D'autre part, ce déclin de la natalité, est lu, de façon précipitée, comme un fardeau immédiat pour les finances publiques, ce qui n'a rien d'évident. Le premier phénomène ne semble que faiblement contribuer à expliquer la crise des finances publiques actuelle, quand le second pourrait même, à court terme, contribuer à en masquer l'ampleur.

En outre, l'effet de la chute de la natalité est, à court terme, inverse à ce qui est souvent postulé dans le débat public. L'économiste Hippolyte d'Albis, professeur à l'Essec, rappelle61(*) que, de façon contre-intuitive, pour une économie et ses finances publiques, « une baisse des naissances engendre, dans un premier temps, un effet bénéfique : moins d'enfants à charge signifie plus de ressources disponibles par habitant. C'est ce que l'on appelle le « dividende démographique ». Mais cette amélioration se transforme ensuite en un manque de travailleurs, lorsque les cohortes moins nombreuses arrivent sur le marché du travail. Cet effet est qualifié par les économistes de « fenêtre d'opportunité », période pendant laquelle la pression exercée par de nombreux enfants diminue. Mais cette fenêtre n'est que temporaire. Ce moment doit être judicieusement utilisé pour réaliser les investissements nécessaires, en infrastructures et en éducation, afin d'anticiper le futur papy-boom. »

Cette « fenêtre d'opportunité » devrait normalement permettre, toutes choses égales par ailleurs, de baisser les dépenses publiques à court terme. Si ce n'est pas le cas, c'est que les postes de dépense actuels bénéficient d'une hausse cachée, rarement relevée dans les débats, pour une part par facilité et pour une autre parce qu'elle n'a pas sans doute pas encore fait l'objet d'une véritable prise de conscience. Une solution est également d'affecter les économies à des postes de dépense permettant de faire face au vieillissement de la population ou de préparer la hausse de la dépendance à long terme.

Cependant, le seul domaine de politique publique dans lequel l'allocation du « dividende démographique » fait l'objet d'un débat explicite est celui l'éducation, l'évolution de la démographie scolaire donnant lieu à un arbitrage, chaque année, entre légère réduction du nombre d'élèves par classe ou absorption intégrale par le besoin de financement des administrations publiques. Si le souci d'équité intergénérationnelle justifie aujourd'hui en France de privilégier la réduction du déficit public en présence d'un risque d'« effet boule de neige de la dette », les dépenses d'éducation sont aussi parmi les plus rentables à long terme et pourraient à ce titre s'inscrire dans le cadre d'une stratégie d'anticipation de la dégradation du ratio de dépendance62(*).

Au total, l'économie et les finances publiques ont bénéficié de la baisse de natalité davantage qu'elles ne l'ont subi depuis dix ans, ce qui constitue une circonstance aggravante pour la dérive des comptes publics sur les dernières années. Cette aubaine à court terme, peu commentée et dilapidée, est d'autant plus inquiétante que les effets à long terme d'une baisse de natalité sur le ratio de dépendance, eux bien connus, ne manqueront pas de se manifester.

Au-delà de la simple gestion de la baisse de natalité, une politique plus volontariste peut donc chercher à « encourager la natalité par des politiques natalistes pour atténuer les effets du vieillissement ». Là encore, de façon contre-intuitive, cela risque cependant « d'entraîner un effet doublement récessif » si cela se traduit dans l'immédiat par « une baisse de la participation des femmes au marché du travail ». Angrist et Evans (1998) ont en effet montré un effet positif sur le taux d'emploi d'une baisse du taux de fécondité. Dès lors, des « politiques favorisant la conciliation entre vie privée et vie professionnelle » peuvent être mises en place pour atténuer ces effets en permettant de concilier emploi et parentalité, à l'image des pays nordiques (Petrongolo et Olivetti, 2017).

Pour compenser l'évolution du solde naturel, une autre option peut être de recourir à l'immigration. H. d'Albis souligne que « le processus migratoire concerne essentiellement de jeunes adultes » et qu'à ce titre « il n'y a pas trois périodes pertinentes comme dans le cas de la natalité [inactivité-activité-inactivité] mais seulement deux [activité-inactivité] » : ainsi, malgré « un taux d'emploi des immigrés souvent plus faible que celui des nationaux » en raison de barrières à l'entrée sur le marché du travail, « une augmentation de l'immigration entraîne un accroissement de la proportion de personnes en âge de travailler dans la population, ce qui est favorable à la croissance ». Le Conseil d'analyse économique observait63(*) en 2021 que, « réduite au respect des droits individuels familiaux et humanitaires, l'immigration en France est, comparativement à nos principaux partenaires de l'OCDE, peu qualifiée, aux origines géographiques peu diversifiées et faible en volume ».

* 44 « Budget 2026 : « Les deux jours fériés, cela doit faire partie d'un dialogue avec les partenaires sociaux », estime le rapporteur général du Sénat », Public Sénat. En ligne : https://www.publicsenat.fr/actualites/economie/budget-2026-les-deux-jours-feries-cela-doit-faire-partie-dun-dialogue-avec-les-partenaires-sociaux-estime-le-rapporteur-general-du-senat.

* 45 Carl Grekou et Thomas Grjebine, « Déficits commerciaux et désindustrialisation : la faute de la demande ? », Cepii, 2022. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2022/let426.pdf.

* 46 Jérôme Fourquet, « L'État-guichet, un modèle à bout de souffle dans une France qui a cessé de produire », Le Figaro, mai 2024. En ligne : https://blogs.alternatives-economiques.fr/system/files/inline-files/Fourquet%20-%20stato-consume%CC%81risme%20%28Mai%202024%29.pdf.

* 47 Christian Gollier, « Le dumping fiscal rend impossible la taxe Zucman », Challenges, octobre 2025.

* 48 « Lorsque je reviens à Paris, j'ai l'impression d'être super-riche. Quand je sors avec mes amis, je paie l'addition, cela me coûte le prix d'un repas pour deux à New York. » Cité in Leparmeneier, Arnaud, « Plongée dans une Amérique devenue hors de prix pour les Européens », Le Monde, 28 avril 2024.

* 49 Darvas, Zsolt, « L'idée selon laquelle les performances économiques de l'Europe seraient inférieures à celles des Etats-Unis est erronée », Le Monde, 15 mars 2024. En ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/03/15/l-idee-selon-laquelle-les-performances-economiques-de-l-europe-seraient-inferieures-a-celles-des-etats-unis-est-erronee_6222180_3232.html.

* 50 OCDE, heures travaillées. « Les données visent à effectuer des comparaisons de tendances dans le temps, [mais] à cause de la disparité des sources et des méthodes de calcul, elles ne permettent pas de comparer les volumes moyens d'heures travaillées d'une année donnée. » En ligne : https://www.oecd.org/fr/data/indicators/hours-worked.html.

* 51 Gethin, Amory et Saez, Emmanuel, « Global Working Hours ». En ligne : https://amory-gethin.fr/files/pdf/GethinSaez2025.pdf.

* 52 En ligne : https://finance.yahoo.com/news/powell-says-unlike-dotcom-boom-210422880.html.

* 53 Hancock, Alice, Bounds, Andy, Russell, Alec, "EU to demand technology transfers from Chinese companies", 19 novembre 2024, Financial Times. En ligne : https://www.ft.com/content/f4fd3ccb-ebc4-4aae-9832-25497df559c8. « EU floats conditions such as tech transfers for China investments », 15 octobre 2025, Reuters. En ligne : https://www.reuters.com/world/china/eu-floats-conditions-such-tech-transfers-china-investments-2025-10-14/.

* 54 Philippe Askenazy, Emilie Cupillard, Guillaume Houriez, Yves Jauneau, Dorian Roucher, « À la recherche des gains de productivité perdus depuis la crise sanitaire », juillet 2024, blog de l'Insee. En ligne : https://blog.insee.fr/la-productivite-du-travail-fr-depuis-la-crise-sanitaire/.

* 55 Denis Ferrand, « Pourquoi la hausse du taux d'emploi n'a pas suffi à réduire le déficit public en France », Les Échos. En ligne : https://www.rexecode.fr/l-institut/rencontres-et-debats/rexecode-dans-les-medias/pourquoi-la-hausse-du-taux-d-emploi-n-a-pas-suffit-a-reduire-le-deficit-public-en-france.

* 56 À titre d'exemple, l'essor de la Chine depuis la fin du XXe siècle a pu être lu, entre autres, comme un effet du « dividende démographique » (cf. infra) lié à la politique de l'enfant unique, abandonnée seulement en 2016.

* 57 H. d'Albis, « Démographie mondiale : retour aux chiffres et aux concepts ! », in L'Economie mondiale 2026. En ligne : https://shs.cairn.info/l-economie-mondiale-2026--9782348089299-page-99?lang=fr.

* 58 Zsolt Darvas, Lennard Welslau, Jeromin Zettelmeyer, « Les changements démographiques auront un impact sur la viabilité de la dette publique dans les pays de l'Union européenne », 2025, Journal of Policy Modeling.

* 59 Antoine Foucher, « Budget : Privilégier les retraites à l'école est un choix suicidaire », Les Echos, 22 octobre 2025. En ligne : https://www.la-croix.com/a-vif/depenser-pour-les-retraites-plutot-que-pour-l-ecole-est-un-choix-suicidaire-20251022.

* 60 Scénario de référence : hypothèses démographiques centrales de l'Insee (poursuite des gains d'espérance de vie, fécondité de 1,8 enfant par femme et solde migratoire net de 70 000 personnes par an), croissance annuelle de la productivité horaire du travail de 0,7 % (à partir de 2040) et taux de chômage de 7 % (à partir de 2032).

* 61 Hippolyte d'Albis, « Démographie mondiale : retour aux chiffres et aux concepts ! », in L'économie mondiale 2026.

* 62 Dans l'article précité, H. d'Albis évoque le fait que les cohortes moins nombreuses connaissent généralement une élévation de leur niveau d'éducation : « avec moins d'enfants à éduquer, les ressources disponibles par personne pour l'éducation sont plus grandes, ce qui favorise une amélioration du niveau moyen de capital humain. Cette amélioration qualitative peut largement compenser la diminution quantitative des effectifs (Bloom et al., 2003). Cette dynamique s'observe particulièrement bien dans les pays asiatiques, qui ont connu des baisses rapides de fécondité accompagnées d'investissements massifs dans l'éducation. La Corée du Sud, Taïwan ou Singapour illustrent parfaitement ce mécanisme où la qualité a compensé la quantité. »

* 63 Emmanuelle Auriol, Hillel Rapoport, « L'immigration qualifiée : un visa pour la croissance », note du Conseil d'analyse économique n° 67. En ligne : https://cae-eco.fr/limmigration-qualifiee-un-visa-pour-la-croissance.