DEUXIÈME PARTIE - DES GRANDS PROGRAMMES DE MODERNISATION TECHNIQUE TRÈS COÛTEUX ET DONT LA MISE EN SERVICE EST RETARDÉE D'ANNÉE EN ANNÉE

I. UNE SITUATION PARADOXALE : DES SALLES DE CONTRÔLE VÉTUSTES POUR LA DEUXIÈME PUISSANCE AÉRONAUTIQUE MONDIALE

A. LE RETARD TECHNOLOGIQUE DU CONTRÔLE AÉRIEN FRANÇAIS DEVIENT ALARMANT

1. Alors que la France est une grande nation aéronautique, les matériels et logiciels utilisés par les contrôleurs aériens sont désormais obsolètes

La France est considérée dans le monde entier comme une grande nation aéronautique et joue un rôle de premier plan au sein de l'Organisation internationale pour l'aviation civile (OACI) , où elle est considérée comme un interlocuteur incontournable.

Forte d'une tradition qui remonte aux pionniers de l'aviation civile au début du XX e siècle, elle a par la suite développé une compagnie nationale prestigieuse , des infrastructures aéroportuaires de grande qualité et une industrie aéronautique qui compte plusieurs leaders mondiaux, tels qu'Airbus, Dassault, Safran ou Thalès.

Elle jouit encore, dans une large mesure, d'une réputation très solide dans le domaine du contrôle aérien .

Mais celle-ci, déjà ternie par les mouvements de grève réguliers des contrôleurs aériens (cf. infra ), est de plus en plus fragilisée par le retard pris par la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) dans le domaine technologique , domaine où elle a pourtant longtemps fait figure de modèle.

Lors de la visite qu'il a effectué au centre de contrôle en-route d'Athis-Mons, qui supervise l'espace aérien de la région parisienne et participe au contrôle d'approche des plateformes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, votre rapporteur spécial a été frappé par l'obsolescence d'un certain nombre de matériels et de logiciels , qui lui ont littéralement donné le sentiment d'effectuer un bond dans le passé .

Le plus visible et le plus incompréhensible de ces archaïsmes est sans conteste l'utilisation par les contrôleurs aériens de bandelettes de papier - les « strips » - qui leur donnent un certain nombre d'informations (indicatif du vol, type d'appareil, destination, route, altitude prévue) et sur lesquelles ils notent les instructions transmises aux pilotes des avions contrôlés.

L'usage du papier implique une surveillance permanente du respect par les pilotes des instructions données : cette activité chronophage réduit immanquablement les capacités des secteurs aériens français .

À l'heure du tout informatique et du tout électronique, une interface homme-machine aussi rudimentaire , également utilisée dans les centres en-route de Reims et d'Aix-en-Provence, a de quoi surprendre et laisse à penser que les contrôleurs aériens disposent de matériels électroniques plus sophistiqués à leurs domiciles .

Mais il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Car c'est tout le coeur du vieillissant système Cautra 29 ( * ) qui est désormais largement dépassé , voire, selon de nombreux contrôleurs aériens, à bout de souffle .

Alors qu'il est aujourd'hui possible techniquement d'offrir aux contrôleurs aériens de multiples outils d'aide à la décision et d'intégrer dans les systèmes de navigation aérienne un nombre de données bien plus considérables que le passé , Cautra a définitivement atteint ses limites et ses nouvelles versions ne sont plus à même d'accompagner la modernisation technologique du contrôle aérien français.

La visite du centre de contrôle aérien en-route de Maastricht n'a fait malheureusement que confirmer les premières impressions de votre rapporteur spécial.

S'il a bien conscience que ce centre, qui bénéficie d'une réputation d'excellence, constitue un cas unique et sert de vitrine à Eurocontrol, comment ne pas être frappé par l'ampleur de l'écart constaté avec les salles de contrôle françaises ?

Ainsi, pour ne reprendre que l'exemple frappant des « strips », le centre aérien de Maastricht est passé à un environnement tout électronique (« stripless ») en 1992 , il y a plus de vingt-cinq ans ! Or, dans un environnement électronique moderne, le système de contrôle a connaissance des instructions données aux avions, ce qui lui permet de vérifier en temps réel que les éléments du vol entrés dans l'ordinateur de bord par les pilotes sont bien en accord avec les instructions données par les contrôleurs.

Et les contrôleurs aériens de Maastricht possèdent bien d'autres outils de surveillance et d'aide au contrôle en avance d'un quart de siècle sur ceux de leurs collègues français , ce qui explique en partie le fait qu'ils soient deux fois plus productifs.

Si l'inquiétude de votre rapporteur spécial a été quelque peu atténuée par la visite du centre en-route de Bordeaux , dans lequel les contrôleurs aériens bénéficient depuis 2016 de l'environnement électronique « stripless » Erato - mais greffé sur le vieux système Cautra -, il a toutefois acquis la conviction que la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) était désormais au pied du mur et devait parvenir à moderniser ses équipements dans les meilleurs délais .

2. Le retard technologique de la DSNA pose des problèmes de capacité et fait d'elle un « facteur bloquant » en Europe pour la mise en place du free route

Comme votre rapporteur spécial a pu le constater lors de son déplacement à Bruxelles, cet important retard technologique ne passe pas inaperçu en Europe .

De fait, la France, qui a longtemps fait montre d'un véritable leadership technologique , du temps où le système Cautra était salué pour son caractère innovant et pour sa robustesse, est depuis longtemps tombée de son piédestal .

La DSNA est tout simplement aujourd'hui le moins bien équipé des grands prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) . Toujours pour reprendre le même exemple, elle est la seule organisation dont tous les centres ne sont pas encore « stripless » .

Cette situation inquiète de plus en plus les responsables d'Eurocontrol et de la Commission européenne qui, s'ils saluent par ailleurs le rôle moteur joué par la DSNA dans le cadre du programme SESAR (cf. infra ), voient aujourd'hui la France comme un « facteur bloquant » pour la modernisation technologique du Ciel unique européen .

Elle est ainsi l'un des seuls pays européens dont les systèmes sont trop anciens pour mettre en place le nouveau concept opérationnel de free route alors que les autorités européennes en attendent des gains de productivité majeurs pour le contrôle aérien.

Surtout, ces systèmes anciens , qui ne disposent pas d'outils d'aide à la décision mis en place chez nos partenaires européens depuis de longues années, réduisent les capacités que sont en mesure d'offrir aux compagnies aériennes les centres en-route français .

Cette situation explique une partie des retards générés par le contrôle aérien français et pourrait freiner la croissance du trafic aérien au départ , à l'arrivée et en survol de notre pays si des solutions efficaces ne sont pas rapidement mises en place.

3. Des coûts croissants de maintien en condition opérationnelle pour des équipements vieillissants

Si le système Cautra a longtemps fait référence, en particulier pour sa fiabilité , sa résilience et sa robustesse , il est aujourd'hui clairement dépassé et n e permet plus du tout d'intégrer les nouveaux outils d'aide à la décision développés par les industriels pour les contrôleurs aériens .

Mais son vieillissement pose également des problèmes en termes de maintien en conditions opérationnelles (MCO) .

Il devient en effet de plus en plus difficile de trouver les logiciels et les pièces de rechange nécessaires pour faire fonctionner le système . Et pour cause : certains matériels seraient encore mis à jour à l'aide de disquettes ...

En outre, les ressources humaines qu'il faut lui affecter sont de plus en plus conséquentes.

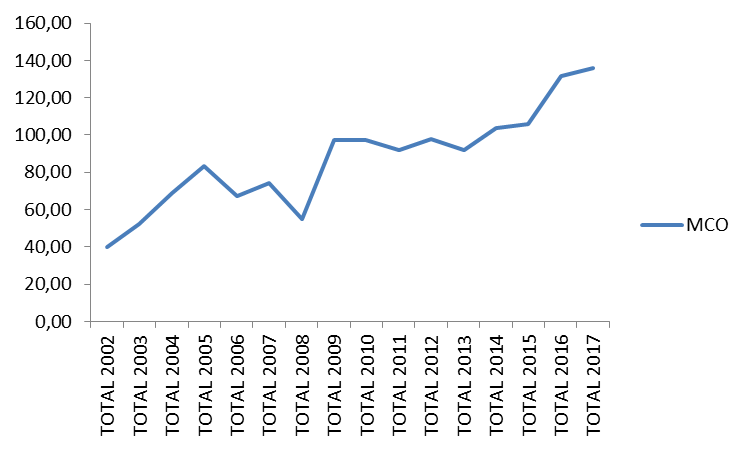

Il en résulte des coûts en croissance rapide pour la DSNA : les crédits consacrés au maintien en condition opérationnelles des systèmes de contrôle aérien sont passés de 40 millions d'euros en 2002 à 97 millions d'euros en 2010 et ont atteint 136 millions d'euros en 2017, soit une augmentation de 340 % en 15 ans .

Évolution des coûts de maintien en conditions opérationnelles des systèmes de la DSNA entre 2002 et 2017

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

Doit également être pris en compte un risque de panne qui augmente progressivement . Un scénario « écrans noirs » paraît de moins en moins inenvisageable .

* 29 Système de Coordination AUtomatique du TRafic Aérien.