PREMIÈRE PARTIE - LA DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE (DSNA), UN ACTEUR MAJEUR DU TRAFIC AÉRIEN EUROPÉEN AUX PERFORMANCES CONTRASTÉES

Le contrôle aérien constitue un maillon essentiel de la chaîne de valeur du transport aérien , au même titre que les compagnies aériennes, les aéroports et la filière de l'industrie aéronautique civile.

Dépositaire d'une histoire prestigieuse dans le domaine de l'aviation civile , disposant d'un pavillon français indépendant, d'aéroports dynamiques et d'une puissante base industrielle, notre pays se doit de posséder un contrôle aérien de très haut niveau , à même d'accompagner un trafic en forte croissance .

I. LA DSNA, PREMIER FOURNISSEUR DE SERVICES

DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN EUROPE, EST CONFRONTÉE

À

UNE FORTE HAUSSE DU TRAFIC AÉRIEN

Le contrôle aérien français a pour mission d'assurer une navigation optimale dans notre espace aérien national , en relation étroite avec les prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) des pays voisins, qui sont également membres d'un Ciel unique européen en cours de construction .

A. LE CONTRÔLE AÉRIEN, ACTEUR DISCRET MAIS INDISPENSABLE DU TRANSPORT AÉRIEN

1. La sécurité est l'impératif cardinal du contrôle aérien

Le contrôle aérien, assuré dans chaque pays par les services de la navigation aérienne nationaux, a pour principal objet de garantir la complète sécurité de la circulation des avions dans l'espace aérien du pays concerné .

Afin d'éviter tout risque de collision avec un autre aéronef ou de perturbation aérodynamique, chaque avion doit suivre une route précise appelée « couloir aérien » .

Cette route respecte impérativement une distance minimale , tant au niveau horizontal que vertical , avec les autres avions présents dans l'espace aérien considéré : il s'agit de garantir l'absence de « conflit » entre deux avions en maintenant entre eux une stricte « séparation ».

Le rôle des contrôleurs aériens est de donner en temps réel des instructions (appelées « clairances ») aux pilotes des avions présents dans le secteur de l'espace aérien qu'ils contrôlent, afin que ceux-ci puissent immédiatement ajuster leur plan de vol . Ils doivent également leur fournir toutes les informations utiles au bon déroulement de leur vol et donner l'alerte en cas de difficultés .

2. Les aiguilleurs du ciel ont également pour mission de permettre la circulation la plus écologique possible d'un maximum d'avions à des tarifs compétitifs

Si la sécurité constitue l'impératif catégorique du contrôle aérien, celui-ci vise en second lieu à faire circuler le plus d'avions possibles dans un espace aérien donné afin de ne pas entraver la croissance du trafic aérien, qui connaît actuellement une croissance très forte dans de nombreuses régions du monde. Il s'agit donc d'offrir « des capacités » aux compagnies aériennes pour « faire passer » un maximum de trafic .

Dans ce domaine, le critère de performance incontournable est celui de la ponctualité : le contrôle aérien doit limiter au maximum les retards des avions et faire en sorte qu'ils arrivent à destination à l'heure prévue .

Le troisième critère d'efficacité du contrôle aérien est sa capacité à offrir les services de la navigation aérienne aux compagnies aériennes à des tarifs compétitifs , grâce à des coûts optimisés , ce qui ne va pas de soi pour des opérateurs placés en situation de monopoles naturels .

Les coûts des prestataires de service de la navigation aérienne (PSNA) sont en effet couverts par un système de redevances pour services rendus dont s'acquittent les compagnies aériennes , bénéficiaires du service de navigation aérienne (en France, il s'agit principalement de la redevance de route et de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne , présentées plus en détail infra ).

Ces dernières années, la performance environnementale des vols a pris également beaucoup d'importance : les contrôleurs aériens doivent contribuer à ce que la trajectoire empruntée par les aéronefs permette de minimiser leur consommation de kérosène et leur empreinte carbone .

3. Le contrôle aérien accompagne les aéronefs à tous les stades de leur vol

L'espace aérien couvert par chaque centre de contrôle est divisé en secteurs .

Des binômes de contrôleurs aériens (un contrôleur « radariste » et un contrôleur « organique »), en charge d'une position de contrôle , doivent rendre les services de la navigation aérienne aux avions en vol dans un ou plusieurs de ces secteurs 1 ( * ) .

À l'exception de ceux qui sont chargés du contrôle d'aérodrome, qui voient directement les pistes d'où décollent et où atterrissent les avions depuis la tour de contrôle, les contrôleurs aériens ne voient pas les avions dont ils gèrent la progression .

Afin de rendre le service de la navigation aérienne, ils disposent en premier lieu du plan de vol , de la trajectoire future et des caractéristiques de vol de l'avion contrôlé , qui leur sont systématiquement transmis par les compagnies aériennes.

Ils sont ensuite informés à chaque instant de la trajectoire des avions grâce à des radars qui leur fournissent leur position, leur altitude et leur vitesse. Les communications radios avec les pilotes leur permettent de vérifier que ces informations sont bien exactes. Ils dialoguent également avec les autres centres de contrôle français ou étrangers concernés par la trajectoire de l'avion en amont ou en aval. Enfin, à chaque étape, une parfaite appréhension des conditions météorologiques est indispensable.

L'ensemble de ces informations sont rassemblées dans des systèmes informatisés de coordination automatique du trafic aérien . En France, il s'agit à l'heure actuelle du système central Cautra 2 ( * ) , qui permet, grâce à une architecture complexe de sous-systèmes interconnectés, de détecter un vol, d'utiliser les données de plan de vol de ce dernier puis de le visualiser sur l'écran radar d'un centre de contrôle 3 ( * ) .

Il existe trois types de contrôle aérien correspondant aux différentes phases de la trajectoire d'un avion : le contrôle d'aérodrome, le contrôle d'approche et le contrôle en route.

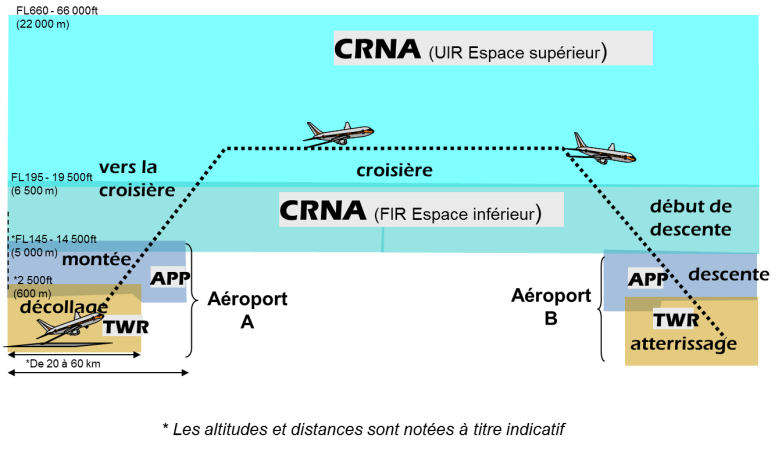

Les trois phases du contrôle aérien

Source : direction des services de la navigation aérienne (DSNA)

Au décollage, les contrôleurs aériens de l'aéroport de départ, qui se trouvent dans la tour de contrôle, guident l'avion depuis son parking jusqu'à la piste (on parle de « contrôle au sol ») puis supervisent son envol (« contrôle d'aérodrome ») jusqu'à 600 mètres .

Ils passent alors le relais aux contrôleurs aériens chargés du contrôle d'approche , qui vont accompagner la montée de l'avion jusqu'à 5 000 mètres .

L'avion est alors pris en charge par le contrôle en route , assuré par un centre en-route de la navigation aérienne (CRNA) , pour terminer sa montée entre 5 000 et 6 500 mètres , puis pour la phase de croisière au cours duquel il va suivre sa trajectoire dans l'espace aérien supérieur .

Lorsqu'ils sont en croisière, les avions circulent à l'intérieur de couloirs larges de 18 kilomètres (10 miles nautiques) et sont séparés verticalement les uns des autres de 300 mètres au minimum .

Si le contrôle en route va assurer le début de la descente de l'avion, c'est le centre d'approche situé à proximité de l'aéroport de destination qui va superviser cette descente jusqu'à une distance comprise entre 11 et 18 kilomètres de la piste (entre 6 et 10 milles nautiques) et organiser l'alignement des avions pour les préparer à l'atterrissage . À ce stade, l'espacement entre les avions se réduit à 5 kilomètres environ (soit 3 milles nautiques).

Contrairement au contrôle d'aérodrome, le contrôle d'approche peut être réalisé à distance et de plus en plus de centres d'approche d'importance régionale assurent l'approche de l'ensemble des aérodromes d'une région donnée et non plus seulement celui de leur aérodrome de rattachement, ce qui permet de réaliser des économies d'échelles .

Les contrôleurs aériens de l'aéroport de destination surveillent alors visuellement la phase d'atterrissage de l'avion puis, une fois, celui-ci effectué, guident le pilote jusqu'au parking.

* 1 Les secteurs couverts par une position de contrôle évoluent en fonction du trafic. Lorsqu'il y a peu de trafic (par exemple la nuit), l'ensemble des secteurs d'un même centre peuvent être regroupés sur une seule position. En revanche, lorsque le trafic est important, les secteurs aériens sont redistribués sur un nombre plus important de positions de contrôle.

* 2 Système de Coordination AUtomatique du TRafic Aérien.

* 3 La visualisation sur l'écran radar, réalisée par le sous-système ODS, doit présenter la situation aérienne le plus fidèlement possible. Elle s'obtient grâce à des échanges d'information radar et plan de vol.