ANNEXES

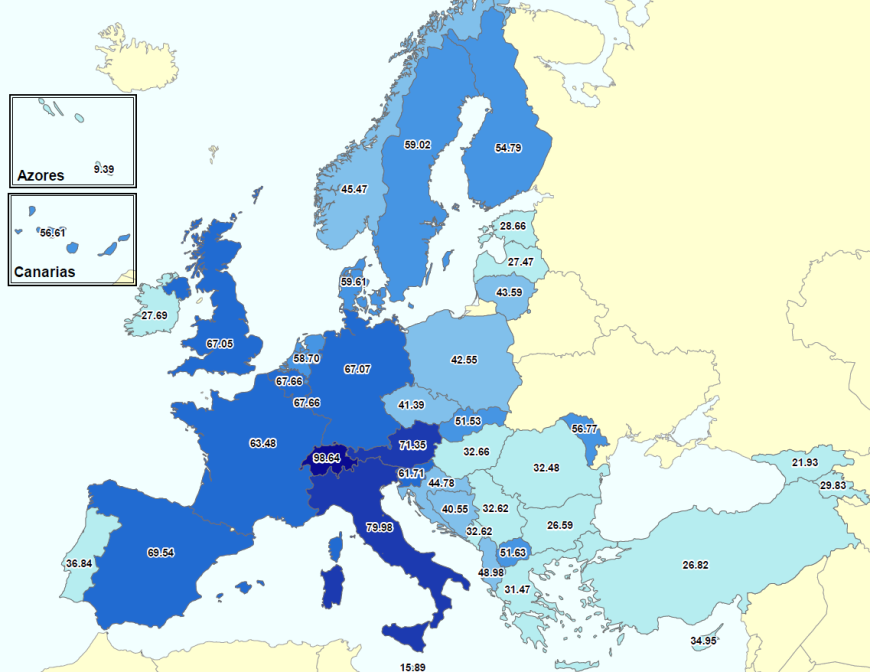

ANNEXE I : TARIFS DES REDEVANCES DE ROUTE DANS

LES PAYS DE LA ZONE EUROCONTROL EN 201863

(

*

)

ANNEXE II : CRÉDITS DÉPENSÉS PAR LA DSNA POUR LE MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES DE SES SYSTÈMES ET POUR SES NOUVEAUX PROGRAMMES DE 2002 À 2017

(en millions d'euros)

|

programmes |

TOTAL 2002 |

TOTAL 2003 |

TOTAL 2004 |

TOTAL 2005 |

TOTAL 2006 |

TOTAL 2007 |

TOTAL 2008 |

TOTAL 2009 |

|

MCO |

39,87 |

52,45 |

68,60 |

83,54 |

67,40 |

74,03 |

54,90 |

97,31 |

|

4-FLIGHT |

||||||||

|

CO-FLIGHT |

2,53 |

7,85 |

9,02 |

14,86 |

25,63 |

18,84 |

17,85 |

|

|

CSSIP |

0,31 |

2,79 |

3,67 |

7,30 |

8,98 |

|||

|

SYSAT |

||||||||

|

ERATO |

0,01 |

0,40 |

1,18 |

4,25 |

7,99 |

8,34 |

8,88 |

15,72 |

|

DATA LINK |

0,08 |

1,08 |

0,85 |

1,21 |

|

programmes |

TOTAL 2010 |

TOTAL 2011 |

TOTAL 2012 |

TOTAL 2013 |

TOTAL 2014 |

TOTAL 2015 |

TOTAL 2016 |

TOTAL 2017 |

|

MCO |

97,47 |

91,75 |

98,05 |

91,92 |

103,81 |

105,72 |

131,77 |

135,90 |

|

4-FLIGHT |

19,72 |

25,84 |

28,22 |

77,49 |

81,33 |

76,90 |

75,72 |

|

|

CO-FLIGHT |

15,47 |

17,90 |

6,74 |

25,40 |

14,15 |

9,35 |

26,11 |

23,90 |

|

CSSIP |

6,00 |

19,09 |

27,22 |

15,73 |

14,79 |

10,42 |

8,52 |

7,97 |

|

SYSAT |

0,92 |

0,69 |

2,00 |

2,19 |

3,25 |

4,88 |

||

|

ERATO |

15,16 |

13,16 |

10,79 |

10,86 |

15,55 |

8,63 |

6,30 |

|

|

DATA LINK |

0,65 |

2,92 |

7,12 |

3,03 |

4,37 |

2,24 |

1,83 |

1,75 |

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 13 juin 2018, sous la présidence de M. Claude Raynal, vice-président, la commission a entendu une communication de M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial, sur la modernisation de la navigation aérienne.

M. Claude Raynal , président . - Nous en venons maintenant à la communication de notre collègue Vincent Capo-Canellas à la suite des travaux de contrôle budgétaire qu'il a conduits sur la modernisation de la navigation aérienne.

M. Vincent Capo-Canellas , rapporteur spécial . - Pour visiter nos villages, centres-villes et centres-bourgs, objets de la proposition de loi sénatoriale que nous venons d'examiner, il faut des aéronefs, des aéroports, des équipages et des aiguilleurs du ciel. C'est d'eux dont je vais vous parler à présent, la commission m'ayant confié, en tant que rapporteur spécial du budget annexe de l'aviation civile (BACEA), une mission de contrôle budgétaire portant sur les grands enjeux de la modernisation du contrôle aérien français.

Le contrôle aérien est au centre de beaucoup d'enjeux, comme le Ciel unique européen. Il fait en outre l'objet de nombreuses critiques : grèves à répétition, salaires des contrôleurs, coûts supposés, obsolescence des systèmes. Qui n'a pas entendu les messages de l'équipage informant les passagers que le décollage était retardé en raison des instructions du contrôle aérien, ou subi une annulation en raison d'une grève des contrôleurs aériens ? J'ai souhaité dresser un état des lieux précis de la situation, loin des idées reçues.

Ce contrôle budgétaire a commencé en février 2017 et j'ai pu voir la direction générale de l'aviation civile (DGAC) évoluer positivement depuis cette date, à la suite de mes interpellations, qui ont exercé une utile pression. Si la DGAC a modifié son plan de vol, en particulier sur la question sensible des équipements du contrôle aérien, c'est probablement parce que certains lièvres avaient été levés...

En France, c'est la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) qui est chargée du contrôle aérien. C'est une administration d'État, qui fait partie de la direction générale de l'aviation civile (DGAC). Elle gère l'ensemble des vols dans l'espace aérien français, qui est l'un des plus vastes, avec un million de kilomètres carrés, et le plus fréquenté d'Europe.

Les services de la navigation aérienne comprennent le contrôle au décollage et à l'atterrissage, exercé dans les 79 aérodromes français, le contrôle d'approche entre 600 mètres et 5 000 mètres, effectué dans les centres d'approche, et le contrôle en-route lorsque l'avion est en phase de croisière dans l'espace aérien supérieur.

Ce contrôle en-route, peu connu mais qui mobilise de nombreux contrôleurs aériens, est effectué dans les cinq centres en-route de la navigation aérienne (CRNA) d'Athis-Mons - le plus important car il gère la région parisienne -, de Reims - qui connaît des mouvements sociaux récurrents depuis l'année dernière - d'Aix-en-Provence, de Brest et de Bordeaux.

La DSNA est aujourd'hui sous forte pression car elle doit faire face tous les ans à une très forte augmentation du trafic - dont nous nous réjouissons - nettement plus importante que celle qui avait été anticipée. Elle a ainsi contrôlé plus de 3,1 millions de vols en 2017, un chiffre en hausse de 4 % par rapport à celui de 2016 et de 8,6 % par rapport à 2015.

Ce trafic est de plus en plus saisonnier. Alors que le trafic hivernal est relativement stable autour de 7 000 vols contrôlés par jour, il y a eu au cours de l'été 2017 174 journées à plus de 9 000 vols, dont 88 journées à plus de 10 000 vols et une journée à plus de 11 000 vols, ce qui constitue un record absolu en Europe. Il faut donc avoir des moyens techniques et des effectifs suffisants pour y faire face.

S'il est particulièrement net en France, ce phénomène touche également la plupart de nos voisins européens, dont les centres de contrôle aérien peinent eux aussi à suivre la cadence du trafic, ce qui se traduit par un déficit des capacités offertes aux compagnies aériennes et par une augmentation des retards. Malheureusement, ces tendances vont se poursuivre, voire s'amplifier cette année et dans les années à venir. Les inquiétudes sont très fortes pour cet été dans le monde aéronautique.

Pour répondre à ce défi et éviter de se heurter à un « mur de capacités », les prestataires de services de la navigation aérienne européens doivent donc actionner les deux principaux leviers qui sont à leur disposition pour augmenter leur productivité : moderniser les systèmes de navigation aérienne, un matériel de dernière génération offrant par définition des capacités pour « faire passer le trafic » nettement plus importante qu'un matériel vieillissant ; améliorer les ressources humaines, ce qui recouvre à la fois le nombre de contrôleurs aériens, mais aussi et surtout tous les aspects de l'organisation de leur travail.

La France n'est pas seule, elle participe à l'édification du Ciel unique européen, construit depuis 2004 par l'Union européenne pour lutter contre la fragmentation de l'espace aérien européen. De nombreuses études, et en particulier des comparaisons avec les États-Unis, ont montré que le fait que chaque pays européen possède ses propres services de la navigation aérienne était extrêmement inefficace et engendrait des surcoûts considérables pour les passagers du transport aérien. C'est le souci des États européens de préserver leur souveraineté en matière aérienne qui explique historiquement cette situation.

Pour tenter d'y remédier, le Ciel unique européen vise à créer des règles communes en matière de sécurité, à améliorer la coordination opérationnelle entre les acteurs, à développer des solutions technologiques européennes dans le cadre du programme de recherche-développement SESAR ( Single European Sky Air Traffic Management Research ) et à réguler les prestataires de services de la navigation aérienne, afin d'exercer une pression pour plus de modernisation.

Il s'agit là d'une véritable révolution pour ces opérateurs placés en situation de monopole. Ils doivent désormais réaliser des objectifs qui leur sont fixés au niveau européen en matière de retards, de tarifs des redevances aériennes, de coûts unitaires et de performance environnementale. Cette surveillance nouvelle a permis de mettre en lumière les atouts et les insuffisances du contrôle aérien français, jusqu'ici difficiles à appréhender. La comparaison avec nos voisins est parfois cruelle.

Un bon point tout d'abord : la densité du trafic aérien qui survole l'espace français permet de réaliser des économies d'échelle, ce qui explique que la DSNA présente des coûts unitaires maîtrisés. Cette situation lui permet de proposer aux compagnies aériennes des tarifs de redevances de route compétitifs par rapport à ceux des autres grands pays européens.

La performance environnementale de la DSNA, mesurée par l'écart entre la route empruntée effectivement par un avion et la route la plus directe possible, est déjà moins satisfaisante, puisque celui-ci est supérieur de 20 % à la moyenne européenne.

Mais le gros point noir pour la DSNA est celui des retards : elle est à elle seule responsable de 33 % des retards dus au trafic aérien en Europe, alors qu'elle gère 20 % du trafic. Ces retards représentent une perte annuelle de 300 millions d'euros pour les compagnies aériennes, soit à peu près le quart de ce qu'elles lui versent sous forme de redevances. Cette situation s'aggrave chaque année et montre à quel point il devient urgent que les services français de navigation aérienne se modernisent.

Disposer de systèmes de navigation aérienne modernes permet aux contrôleurs aériens de faire passer beaucoup plus de trafic. Or, lorsque j'ai visité le centre de contrôle en-route d'Athis-Mons, qui supervise l'espace aérien de la région parisienne, j'ai été frappé par l'obsolescence d'un certain nombre de matériels et de logiciels.

Le plus visible et le plus incompréhensible de ces archaïsmes est sans conteste l'utilisation par les contrôleurs aériens de bandelettes de papier - les strips - qui leur donnent un certain nombre d'informations et sur lesquelles ils notent les instructions transmises aux pilotes des avions contrôlés. Cela fonctionne bien d'un point de vue opérationnel, mais nous place en retard par rapport à nos partenaires européens.

À l'heure du tout informatique et du tout électronique, une interface homme-machine aussi rudimentaire, également utilisée dans les centres en-route de Reims et d'Aix-en-Provence, surprend et laisse à penser que les contrôleurs aériens doivent disposer de matériels informatiques et électroniques beaucoup plus sophistiqués à leur propre domicile, tels que des simulateurs de vol !

Mais il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Car c'est tout le coeur du « bon vieux » système d'aide au contrôle aérien Cautra qui est désormais à bout de souffle. Cela explique du reste pourquoi les coûts de maintien en condition opérationnelle des systèmes de la DSNA ont explosé de 340 % en 15 ans et représentent désormais 136 millions d'euros par an.

Lors de la visite du centre de contrôle aérien en-route de Maastricht, géré par l'organisation internationale Eurocontrol, j'ai pris la mesure du gouffre qui sépare un centre moderne et performant de la grande majorité des salles de contrôle françaises. Pour ne reprendre que l'exemple frappant des strips , le centre aérien de Maastricht est passé à un environnement tout électronique - stripless - en 1992, il y a plus de vingt-cinq ans ! Et ses contrôleurs aériens possèdent bien d'autres outils de surveillance et d'aide au contrôle en avance d'un quart de siècle sur ceux de leurs collègues français, ce qui explique en partie le fait qu'ils soient deux fois plus productifs - il y a aussi des raisons tenant à l'organisation du temps de travail.

Du reste, comme j'ai pu le constater lors de mon déplacement à Bruxelles où nous avons rencontré de nombreux acteurs d'Eurocontrol et de la Commission européenne, cet important retard technologique ne passe pas inaperçu en Europe. La France, qui a longtemps fait montre d'un véritable leadership dans ce domaine, est tombée de son piédestal.

Cette situation inquiète de plus en plus les responsables européens, qui, s'ils saluent par ailleurs le rôle de la France dans différents programmes, dont SESAR, voient aujourd'hui celle-ci comme un « facteur bloquant » pour la modernisation technologique du Ciel unique européen.

Est-ce à dire pour autant que la DSNA est restée inactive pendant toutes ces années et n'a pas cherché à acquérir les nouveaux systèmes dont elle a besoin ? Bien au contraire, elle a elle-même conscience de l'enjeu et s'est lancée, parfois depuis longtemps, dans d'ambitieux programmes de modernisation technique destinés à modifier en profondeur le travail des contrôleurs aériens, tant dans les centres en-route que dans les centres d'approche et dans les tours de contrôle des aérodromes. A-t-elle réussi ? La réponse n'est pas nécessairement positive...

Cette multitude de programmes très coûteux, sur lesquels j'ai enquêté méticuleusement, peinent aujourd'hui à voir le jour et placent la DSNA dans une situation délicate tant vis-à-vis de ses propres contrôleurs aériens, qui peuvent faire des comparaisons, que des compagnies aériennes, qui ne veulent subir ni retard ni restriction de vols, ou de ses partenaires européens, de plus en plus impatients de les voir enfin menés à bien.

Sur les six grands programmes que la DSNA porte depuis parfois le début des années 2000, un seul a été mené à bien, alors que leur coût total est estimé à plus de 2,1 milliards d'euros, au rythme de 135 millions d'euros investis tous les ans environ.

L'un de ces programmes, en particulier, cristallise les attentes des contrôleurs aériens et révèle les carences de la DSNA dans la gestion financière et opérationnelle de ses projets de modernisation technologique.

Il s'agit du programme 4-Flight, système de contrôle aérien complet de nouvelle génération destiné à remplacer intégralement le vieux système Cautra en offrant aux contrôleurs aériens un environnement tout électronique et de nombreux nouveaux outils pour leur permettre de faire face à la hausse du trafic.

Le contrôle aérien doit gérer des flux et des aéronefs, et plus il dispose d'informations et d'assistance, plus il est en capacité de gérer la sécurité, les vols. À cet égard, l'environnement électronique est un atout.

Ce programme est conçu en partenariat avec Thalès Air Systems, dans le cadre d'un contrat-cadre signé en 2011. Alors que la mise en service de 4-Flight était prévue en 2015, elle a été repoussée une première fois à l'hiver 2018-2019.

Estimant que la version qui leur avait été livrée ne présentait pas suffisamment de garanties en termes de robustesse, d'assurance logicielle et de cybersécurité, les responsables de la DSNA ont annoncé un nouveau report du projet à l'hiver 2020-2021 et se sont lancés dans de nouvelles négociations avec Thalès. Celles-ci devraient bientôt se conclure, ainsi que je l'ai appris il y a quelques minutes, ce qui prouve que la pression parlementaire peut avoir quelques vertus... Mais elles ont été particulièrement difficiles, si bien que la DSNA envisage désormais une mise en service de 4-Flight à l'hiver 2022-2023.

À ce rythme, on peut craindre qu'il ne voie jamais le jour, rappelant des précédents funestes dans l'histoire des développements informatiques de l'administration française.

M. Philippe Dallier . - Louvois !

M. Vincent Capo-Canellas , rapporteur spécial . - Inutile de vous dire que ces retards se sont accompagnés de surcoûts, le budget total du projet, encore annoncé à 500 millions en 2015, représentant désormais quelque 850 millions. Il n'est du reste pas impossible que la DSNA demande des crédits supplémentaires à l'occasion du prochain projet de loi de finances afin de pouvoir conclure son avenant avec Thalès... C'était en tout cas l'intention de la DSNA le mois dernier. Elle mène en ce moment des négociations tendues avec Bercy, dont nous verrons les résultats dans les semaines à venir.

Pour ma part, je considère que la DSNA doit impérativement mener à terme ce projet pour l'échéance 2022-2023 sans plus chercher d'échappatoires et prévoir des solutions transitoires pour améliorer au plus vite l'équipement de ses centres.

Il faut aussi tirer les leçons de cet échec et revoir en profondeur l'organisation de la direction de la technique et de l'innovation de la DSNA, trop peu réactive et repliée sur elle-même, alors que les innovations de rupture se multiplient dans le domaine aéronautique et qu'il faut développer des liens toujours plus étroits tant avec nos fleurons industriels qu'avec des start-up. La direction de la technique et de l'innovation (DTI), éloignée du centre de Toulouse, paraît trop souvent déconnectée de certaines réalités du contrôle aérien.

La DSNA doit également apprendre à gérer des projets en partenariat avec les industriels, en achetant aussi souvent que cela est possible des produits « sur étagère », beaucoup moins onéreux, plutôt qu'en développant des produits « cousus main », ce qui est son habitude, et en évitant de surspécifier les projets au point de sans cesse les complexifier, ce qui retarde leur mise en service. C'est un reproche récurrent adressé à la DSNA par les différents interlocuteurs que j'ai entendus.

S'unir à d'autres prestataires de la navigation aérienne pour peser face aux industriels est une autre manière intéressante de partager et d'amortir les coûts des programmes, ce qu'ont bien compris la plupart des homologues européens de la DSNA, qui sont parvenus à mettre en service un système analogue à 4-Flight depuis déjà deux ans au Royaume-Uni et en Allemagne.

Pour l'heure, la seule véritable collaboration de la DSNA avec un autre prestataire de la navigation étrangère, en l'occurrence l'ENAV italienne, n'est pas une franche réussite, puisque le programme Coflight qu'elles financent ensemble a débuté en 2002 et est loin d'être achevé.

J'en viens à présent au dernier point de mon rapport, à savoir les ressources humaines, l'autre levier que doit mobiliser la DSNA pour faire face à la hausse du trafic aérien et à son caractère de plus en plus saisonnier. Se pose en particulier la question de l'adaptation du temps de travail des aiguilleurs du ciel.

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) sont des fonctionnaires de catégorie A. Ils sont environ 4 000 en France, dont 3 500 travaillent effectivement dans les centres de contrôle, les autres travaillant dans d'autres services de la DGAC.

Sélectionnés à l'issue des classes préparatoires aux grandes écoles, ils reçoivent une formation de trois ans à l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, puis continuent à se former pendant deux ans dans leur centre de contrôle d'affectation avant d'être jugés aptes à contrôler des vols.

Si cette durée de formation est sans doute un peu longue par rapport à ce qui se pratique en Europe, il ne fait aucun doute que les contrôleurs français sont des gens passionnés qui disposent d'un bagage technique de haut niveau.

Sur la question toujours sensible de leur rémunération, il importe de mettre les choses en perspective. Si celle-ci peut paraître élevée pour des fonctionnaires de catégorie A, elle demeure raisonnable quand on la compare aux moyennes européennes. Le coût salarial par heure de travail d'un contrôleur aérien en France est en effet de 101 euros, alors qu'il est de 225 euros en Allemagne, 216 euros à Maastricht, 163 euros en Espagne ou 133 euros au Royaume-Uni.

Le véritable problème des contrôleurs aériens français par rapport à leurs homologues européens, en particulier ceux du nord de l'Europe, est leur productivité, qui est nettement plus faible. À Maastricht, ils sont payés deux fois plus cher, mais ils sont deux fois plus productifs !

Cette situation s'explique principalement par leur organisation du travail, qui est très rigide et ne s'adapte pas suffisamment aux caractéristiques du trafic.

Les contrôleurs aériens sont répartis en équipes et ces équipes travaillent un jour sur deux à l'occasion de longues vacations réparties sur des cycles de douze jours, ce qui fait six jours de travail sur douze.

Cette façon d'élaborer les tours de service conduit fréquemment à des sous-effectifs dans les salles de contrôle lorsque le trafic est très dense comme en été, ce qui présente des risques en termes de stress ou de fatigue, et à des sureffectifs lorsqu'il est beaucoup plus calme, comme en hiver. Le même constat s'applique aux différentes heures de la journée, qui ne se valent pas du tout en termes d'intensité.

La DSNA a commencé à s'attaquer à ce problème en mettant en place des expérimentations dans les centres volontaires, qui consistent à renforcer les effectifs l'été grâce à un rythme de travail de sept vacations par cycle de douze jours et à les réduire l'hiver. Il faut savoir que les négociations ont lieu centre par centre, celui d'Aix-en-Provence étant particulièrement rétif.

Les résultats sont spectaculaires, puisqu'on observe une réduction de 35 % des retards l'été dans les centres en-route qui les ont mises en place, et ce alors que le trafic augmente fortement.

Il faut donc pérenniser ces expérimentations et continuer à moderniser l'organisation du travail des contrôleurs aériens, qui est encore très loin d'être optimisée.

Dans cette perspective, le dialogue social à la DSNA et, plus largement, à la DGAC, gagnerait à être repensé. Organisé autour de coûteux protocoles triennaux (des primes pour plus de flexibilité), il semble avoir atteint ses limites et conduit à une variété de situations locales qui n'est pas satisfaisante.

La DSNA doit également proposer à ses contrôleurs aériens un projet véritablement mobilisateur. Cela implique naturellement de leur fournir le matériel dont ils ont besoin, mais également de leur redonner la fierté d'être les aiguilleurs du ciel de la deuxième puissance aéronautique mondiale. Eu égard à l'excellence de leur formation (l'ENAC a noué des partenariats dans le monde entier, dont le centre de Maastricht), il suffirait qu'ils soient de nouveau convaincus du dynamisme de leur administration pour que la culture de la performance soit partagée par la très grande majorité d'entre eux. Il existe là sans doute des marges de progrès.

Sur la question des effectifs, qui fait l'objet de revendications de la part des syndicats, que j'ai rencontrés, il ne faut pas se montrer fermé.

Pendant longtemps, la Commission européenne a demandé que les coûts soient maîtrisés et donc qu'on recrute moins de contrôleurs. Or le trafic augmentant, il faudrait sans doute desserrer l'étau et former quelques contrôleurs supplémentaires pour y faire face.

Or les effectifs des contrôleurs aériens ont diminué de 6,3 % depuis 2010 et ce mouvement de baisse se poursuivra jusqu'en 2020 en raison de nombreux départs à la retraite. Il peut donc être pertinent d'augmenter le nombre d'entrants à l'ENAC, sous réserve toutefois que cela ne se fasse pas au détriment des efforts de productivité.

Dernier enjeu que je me dois évoquer, et qui est étroitement corrélé aux points dont je viens de parler : les grèves des contrôleurs aériens.

Comme nous avons tous pu l'expérimenter, les grèves des contrôleurs aériens constituent la hantise des compagnies aériennes et de leurs passagers, car elles perturbent gravement le trafic aérien. Le fait que la France soit la championne d'Europe toutes catégories de ces mouvements nuit considérablement à l'image de nos services de navigation aérienne et de notre pays. De 2004 à 2016, la France a enregistré 254 jours de grève des contrôleurs aériens, contre 46 pour la Grèce, 37 pour l'Italie, 10 pour le Portugal et 4 pour l'Allemagne. La France a donc connu 5,5 fois plus de jours de grèves que le deuxième pays figurant sur cette liste peu valorisante. Plus grave encore, chaque jour de grève en France a un impact sur le trafic aérien européen beaucoup plus important que pour les autres pays européens, puisqu'il est évalué à 35 000 minutes par jour de grève contre 1 800 en Grèce, 4 300 en Italie et 4 100 au Portugal.

Si la densité du trafic dans l'espace aérien français doit être prise en compte, ce phénomène s'explique avant tout par la propension des contrôleurs aériens français à faire grève toute la journée, là où leurs homologues européens ne font grève que quelques heures, ce qui perturbe nettement moins le trafic.

On estime ainsi que de 2004 à 2016, 67 % des jours de grève des contrôleurs aériens en Europe se sont produits en France et qu'ils sont responsables de 96 % des retards dus à ces grèves. Et je ne parle même pas des 652 annulations de vol par jour de grève !

L'une des spécificités des grèves des contrôleurs aériens français est la fréquence des conflits sociaux qui ne portent pas sur des revendications spécifiques à la DGAC, mais constituent des manifestations de solidarité avec le reste de la fonction publique, voire avec les salariés du secteur privé.

Il existe aussi de nombreux mouvements sociaux au niveau local. Lors de l'été 2017, les grèves survenues au centre en-route d'Aix-en-Provence ont ainsi considérablement perturbé le trafic aérien au sud-est de la France. Au printemps 2018, ces grèves se sont renouvelées plusieurs week-ends de suite. Nous avons pu ainsi observer comment les compagnies contournaient l'espace aérien couvert par le centre d'Aix, ce qui induit du temps de vol et des coûts supplémentaires. Ce qui n'empêche pas la réduction du nombre des vols, même si la DSNA fait des efforts surhumains pour minimiser les effets du conflit.

La situation sociale dans ce centre restant très tendue, la DSNA craint que l'été 2018 n'occasionne de nouveau de nombreux retards, voire des annulations de vol. Ne soyez pas surpris si vous rencontrez des difficultés cet été en vous rendant sur la Côte d'Azur ou en Corse !

Si le droit de grève des ICNA, garanti par la Constitution, doit naturellement être protégé, il convient toutefois de réfléchir à des solutions concrètes pour améliorer une situation qui cause beaucoup de dommages au secteur du transport aérien comme à la réputation de la France.

Les aiguilleurs du ciel sont déjà soumis depuis 1985 à un service minimum, qui permet de réquisitionner une partie d'entre eux pour garantir au moins 50 % du trafic. Parfois, il arrive que les contrôleurs soient présents en plus grand nombre que ce qui était prévu, puisqu'ils n'ont pas l'obligation de se déclarer grévistes préalablement, sans qu'il soit possible de revenir sur le programme de vol. Ainsi, paradoxalement, alors qu'il n'y a que deux ou trois grévistes, ce programme peut avoir été réduit à beaucoup plus forte proportion.

La loi Diard oblige les autres salariés du secteur aérien à notifier à leur employeur leur intention de faire grève ou pas au moins 48 heures à l'avance. Je considère qu'il faudra que nous légiférions le moment venu pour que cette loi s'applique également aux contrôleurs aériens en l'adaptant aux caractéristiques du service minimum auquel ils sont déjà astreints. Ce sujet est difficile, mais il faut l'affronter, car il faut éviter que la DSNA soit incapable d'anticiper le nombre réel de grévistes et contrainte de demander aux compagnies de supprimer beaucoup plus de vols que ce qui est nécessaire.

Telles sont les observations, qui font suite à une quinzaine d'auditions et à cinq déplacements, dont je souhaitais vous faire part.

M. Philippe Dallier . - Merci à notre rapporteur spécial de cette présentation édifiante qui rassurera tous ceux qui sont angoissés en prenant l'avion... Que les strips continuent à être utilisés me paraît incroyable.

Puisqu'il existe depuis 1992 des systèmes complets permettant de gérer la navigation aérienne, pourquoi continuer à acheter des bouts de logiciels « sur étagère » ? A-t-il été envisagé l'achat complet d'un package de logiciels ? Ou bien est-ce si sensible en termes de souveraineté nationale que cela n'a pas été étudié ? Que l'on conserve la maîtrise technologique en France, je le comprends, mais pourquoi ne pas acheter des logiciels surtout s'ils ont déjà été développés en Europe ?

Autre question : qu'attendre d'un Ciel unique européen ? Supprimer un certain nombre de centres de contrôle avec des zones plus grandes ? Une plus grande interopérabilité des systèmes informatiques pour plus d'efficacité ? Une uniformisation des statuts des contrôleurs ? À entendre la seconde partie du rapport, on comprend que cela demanderait bien des efforts...

M. Jean-Claude Requier . - Air France est alliée à KLM, mais il existe des différences importantes en matière de contrôle aérien entre les centres français et celui de Maastricht. Ce retard technologique est-il dû à un problème financier ou bien à la volonté de laisser traîner les choses et de ne pas réformer suffisamment ?

Concernant le personnel, le rapporteur spécial est resté très prudent en appelant au dialogue social. Mais je m'étonne que quelques grévistes puissent bloquer 50 % du trafic aérien, ce qui est dommageable sur le plan économique. J'ai cru comprendre qu'il suggérait une obligation préalable de se déclarer gréviste comme à la SNCF : ce serait une bonne mesure si l'on veut que notre pays reste dans la course.

M. Philippe Dominati . - Le statut des contrôleurs aériens est-il une spécificité française ? Il semblerait que chez nos voisins européens les contrôleurs soient des salariés de droit privé. Les comparaisons de salaires tiennent-elles compte de l'âge de départ à la retraite ?

Comme mon collègue précédent, je note que 12 contrôleurs aériens en grève peuvent bloquer 500 000 passagers dans les aéroports parisiens. À cet égard, nous en arrivons à la « saison » des grèves, puisque chaque départ en vacances est l'occasion de porter une revendication particulière. Comment se déroulent les négociations avec la corporation ? Se dirige-t-on vers une remise à niveau rapide voire à une rupture qui nous serait imposée par les nécessités de l'harmonisation européenne ou est-il seulement question de calmer le jeu comme d'habitude ? Cela fait des décennies que tous les gouvernements se retrouvent otages des contrôleurs aériens.

M. Dominique de Legge . - Merci à notre rapporteur spécial de ces éléments peu réconfortants et peu rassurants.

Actuellement, je travaille sur la disponibilité des aéronefs sous l'angle notamment de la sécurité aérienne et de la lutte contre le terrorisme. Nous pouvons être inquiets de notre capacité à maintenir en permanence une alerte digne de ce nom. Quel lien entre la sécurité civile aérienne et cette action de protection du territoire ? À un moment donné, ce sont les mêmes logiques aériennes qui s'imposent. La situation assez alarmante qui vient d'être décrite obère-t-elle la coopération entre les aiguilleurs du ciel et celles et ceux qui surveillent l'espace aérien français ?

M. Sébastien Meurant . - Peut-on nous repréciser quels sont les effectifs des contrôleurs aériens ? J'ai entendu dire qu'ils étaient assez bien rémunérés. Quel est leur salaire médian annuel ? Et quid du système de clairances ?

M. Arnaud Bazin . - Je suis élu d'un des trois départements sur le territoire desquels se trouve la première plate-forme aéroportuaire européenne, Paris-Charles-de-Gaulle. Ses 70 millions de passagers annuels sont appelés à devenir 100 millions lorsque le terminal 4 sera construit dans quelques années, ce qui n'est pas sans inquiéter les riverains au sens large puisque les procédures d'approche ont des effets très importants sur nos populations.

Le retard technologique hallucinant que vous avez décrit a-t-il des effets sur les nuisances sonores causées aux populations ? Aujourd'hui, la procédure d'approche des avions obéit à une procédure de descente par paliers. Or les associations de défense des riverains revendiquent depuis longtemps une procédure de descente continue, qui semble entraîner moins de nuisances acoustiques. Cette procédure ne serait-elle pas plus facile à mettre en oeuvre avec un environnement technologique plus performant ? Le cas échéant, ce serait là l'illustration des conséquences, sur le quotidien des habitants, des défaillances graves dans le passage à un environnement numérique.

L'État a-t-il fait un audit de la chaîne de décisions qui a abouti à ce retard technologique, à savoir le choix d'un système propre à tout prix plutôt que l'achat de systèmes extérieurs ? Vingt-cinq ans de retard c'est incroyable !

Mme Christine Lavarde . - Je ne suis pas certaine que le rapporteur spécial se soit intéressé à toutes les spécificités de la DGAC, mais celle-ci fonctionne aujourd'hui comme un État dans l'État et utilise des outils informatiques propres sans que son statut d'opérateur d'importance vitale le justifie. Avez-vous pu poser des questions au sujet de l'intégration, qui semblerait naturelle, de la DGAC dans le réseau interministériel de l'État en termes d'informatique, d'hébergement, de messagerie, etc. ?

M. Michel Canévet . - Je m'interroge moi aussi sur le statut des personnels : leur maintien sous le statut de la fonction publique est-il une solution ? Comment cela se passe-t-il dans les autres pays européens ?

Comment la régulation s'effectue-t-elle dans les aéroports à la fois civils et militaires ?

Vous avez dit que nos contrôleurs aériens étaient deux fois moins productifs que ceux de Maastricht. Mais ils sont payés deux fois moins cher ! Cela signifie-t-il qu'ils devraient être plus payés qu'ils ne le sont actuellement pour être plus efficaces ?

M. Jean-Marc Gabouty . - Qu'y a-t-il de commun entre Louvois, le génial ordinateur Goupil, jadis utilisé par l'éducation nationale, le système informatique de la gare Montparnasse, implanté en 1988 et qui était en cours de changement lors de la grande panne récente, et le contrôle aérien ? Ce qu'il y a de commun, c'est un particularisme culturel : nous avons des structures administratives avec des fonctionnaires et des agents à statut particulier qui ont des qualités d'administration, mais dans des ensembles finis et stables. Il en va de même pour les grands serviteurs de l'État qui sont à leur tête et qui n'ont pas plus de capacités d'adaptation.

Dans les situations demandant de la souplesse et de l'adaptation, nous sommes un peu perdus, ces structures étant incapables d'avoir des projets de développement. Pour gérer le stable, ils savent faire, comme en témoignent les strips : ceux-ci ne m'affolent pas du tout en termes de sécurité, si on les compare à des écrans qui se brouillent. Notre pays est plombé par le retard culturel de tout un secteur qui sait gérer le quotidien, qui sait administrer, mais dont les qualités ne sont pas mises en valeur faute de pouvoir gérer le changement, le développement, l'adaptation.

Peut-on élargir au contrôle aérien ce qu'on a vécu dans l'éducation nationale, dans les armées ou à la SNCF ?

M. Didier Rambaud . - J'habite à 10 kilomètres de l'aéroport de Grenoble-Isère qui n'est, hélas, pas relié à Paris. Ce sont surtout des charters neige qui s'y posent (entre 350 000 et 400 000 passagers par an). Dispose-t-on d'un ratio entre le nombre de contrôleurs et le nombre de vols ? J'ai l'impression que les contrôleurs sont très inégalement répartis selon les zones.

M. Thierry Carcenac . - Le strip papier, c'est sûr. Est-ce efficace ? Je n'en suis pas certain. Mais j'ai cru comprendre que certains des cinq centres de contrôle en-route avaient connu des évolutions. Quel serait le coût d'une mise à niveau de l'ensemble des centres ?

M. Claude Raynal , président . - Je suis toujours inquiet quand on passe d'un système de contrôle humain à un système automatisé sur lequel l'humain n'a plus guère de prise. Qu'est-ce qui est prévu en matière de sécurité informatique des systèmes ?

Des centres de contrôle situés dans un pays donné seraient-ils capables de réguler certaines zones d'un territoire voisin en cas de panne de son système de contrôle, le temps que celui-ci soit réparé ?

M. Vincent Capo-Canellas , rapporteur spécial . - Merci à vous tous de vos appréciations.

Je veux être rassurant sur le système actuel dit « des bandelettes » : même s'il peut paraître « rétro », il fonctionne et ne pose aucun problème de sécurité, en particulier, par définition, de problème de cybersécurité...

La DGAC a tendance à toujours rajouter des spécifications sur les futurs projets à mesure que grandissent les préoccupations liées à la cybersécurité. Cela oblige alors à décaler la mise en service des programmes. C'est du reste l'un des arguments mis en avant dans la négociation avec Thalès au sujet du programme 4-Flight. On ne peut pas nier que la sécurité reste la préoccupation majeure de la DGAC. Du coup, elle prend beaucoup de temps pour apporter la moindre modification. D'où les retards de ses programmes de modernisation.

Vous me direz que, ailleurs, ces questions ont été réglées. Il est vrai qu'à force de procéder à des implants sur des logiciels maison, le risque est de provoquer des difficultés...

Acheter des produits « sur étagère » plutôt que faire du « cousu main » ? Je me suis posé la question lorsque j'ai visité le centre de Maastricht. Il y a bien sûr des intérêts industriels important qui sont en jeu : opter pour des solutions étrangères peut entraîner certaines difficultés et implanter un système extérieur au système déjà en service n'est pas simple non plus.

La DGAC a lancé ses projets, elle continue sur sa lancée. Sans doute un autre choix aurait-il pu être fait plus tôt, mais au point où l'on en est, il faut sans doute aller jusqu'au bout. Soit le système avec Thalès fonctionnera, soit il ne fonctionnera pas. Auquel cas il faudra envisager une révolution complète. Thalès me paraît faire des efforts dans une relation commerciale compliquée. Ceci étant dit, il s'agit là d'une partie de ping-pong classique entre un industriel et une administration.

Les équipes de la direction générale de l'armement que nous avons rencontrées ont une autre façon de challenger les industriels, plus opérationnelle que celle de la DGAC. Celle-ci a passé trop de temps à développer un système mixte et quand elle demande à un industriel de développer un programme, elle s'en réserve certaines parts, ce qui implique moult échanges et une multiplicité des équipes.

En résumé, l'achat « sur étagère » est compliqué en raison des spécifications particulières liées au trafic, qui est complexe chez nous. Adopter un système complet de type Maastricht sans procéder à des ajustements n'était guère envisageable.

En outre, la DGAC n'est pas challengée. Elle a trois missions : le contrôle aérien, assuré par la DSNA, les activités de certification, assurées par la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), et la régulation du transport aérien, assurée par la direction du transport aérien (DTA). Le fait que ces différentes missions, assurées par des entités différentes chez la plupart de nos partenaires européens, relèvent toutes de la DGAC fait qu'elle se contrôle et se régule elle-même. À la séparation fonctionnelle qui existe en France, la Commission européenne préfère une séparation structurelle, à savoir un régulateur à part et un certificateur à part.

Entendez-moi bien : je ne dis pas que le système actuel ne répond pas aux exigences du droit européen, mais tout simplement que si les missions de régulation et de certification étaient complètement séparées du contrôle aérien, on aurait peut-être réussi à répondre à la question de la modernisation des systèmes de la navigation aérienne plus tôt et mieux. Le fait que notre commission des finances se soit intéressée au sujet a eu quelques vertus en créant une certaine pression. Mais nous arrivons un peu tard.

La grande ambition de départ du Ciel unique européen était de créer des centres de contrôle en-route européens. Finalement, à l'exception du centre de Maastricht, géré par l'organisation internationale Eurocontrol et qui couvre l'espace aérien supérieur des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et du nord de l'Allemagne, ces centres européens n'ont pas vu le jour, les États estimant que cette activité relevait de leur souveraineté. Résultat : les États-Unis comptent 23 centres en-route, contre 63 en Europe, ce qui entraîne des surcoûts.

Au passage, j'indique que les contrôleurs de Maastricht sont des fonctionnaires européens, mieux payés que les nôtres et plus productifs. Cela s'explique en partie par l'organisation de leur temps de travail. De même, là-bas, les techniciens et les contrôleurs travaillent ensemble, ce qui crée de l'émulation. Enfin, être l'unique centre européen fait peser sur eux des obligations de productivité. Pour autant, ils ont connu des réductions d'effectifs, ce qui a eu des incidences sur la gestion du trafic.

En ce qui concerne l'organisation internationale Eurocontrol, je souhaitais rappeler, qu'outre la gestion du centre de Maastricht, elle fait un travail de distribution du trafic et a donc un rôle d'unification du ciel européen. Quand des restrictions sont nécessaires, cet organisme essaie de faire en sorte qu'elles soient réparties au niveau européen.

Pour répondre à la question du président, il est vrai qu'aujourd'hui, en cas de panne, on sait gérer le trafic d'un pays à l'autre, mais les capacités sont fortement limitées.

Le retard technologique procède-t-il d'une volonté, pour répondre à Jean-Claude Requier ? Évidemment non ! En raison de la crise du transport aérien survenue au début des années 2000, les budgets d'investissement ont été réduits pendant quelques années, ce qui a fait perdre du temps.

J'ajoute que certaines générations de contrôleurs ont été par le passé réticentes à abandonner le système des bandelettes, par peur d'être déstabilisées. Mais les mentalités évoluent et les contrôleurs aériens actuels sont maintenant particulièrement demandeurs.

Au total, le véritable problème tient au fait que le système n'est pas challengé.

S'agissant des grèves, on considère toujours que 50 % du personnel sera présent compte tenu des règles en matière de réquisition. Mais le résultat est celui que je l'ai décrit... C'est pourquoi je propose d'étendre les dispositions de la loi Diard aux contrôleurs.

Pour répondre à Philippe Dominati, les contrôleurs sont sous un statut de droit privé en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Mais j'ai cité le contre-exemple du centre de Maastricht. La question est surtout celle de la productivité et de l'« agilité » des contrôleurs. À Maastricht, les horaires de travail des contrôleurs sont ajustables à l'heure près, tandis que chez nous le mode d'organisation est beaucoup plus lourd. Cette flexibilité est sans doute ce vers quoi il faut tendre en engageant un dialogue social. En gros, il faudrait mobiliser les équipes davantage pendant les vacances d'été et moins l'hiver. Faut-il payer davantage les contrôleurs pour améliorer la situation ? Je n'irai pas jusque-là. Leur niveau de rémunération est certes élevé, mais il n'est pas exceptionnel par rapport à leurs collègues européens.

Pour répondre à Dominique de Legge, nous avons exploré les liens avec la sphère militaire. Le militaire qui avait été désigné pour nous répondre ne nous a rien dit, ce qui était légitime. Pour des raisons militaires bien compréhensibles, il arrive que le trafic aérien soit limité dans certaines zones. Certains pays, l'Australie étant le dernier en date, ont mis en place un contrôle unifié, ce qui n'est pas envisagé à l'heure actuelle en France.

Sébastien Meurant m'a interrogé sur les effectifs des contrôleurs aériens : ils sont 4 000, dont 3 500 dans les centres de contrôle. Leurs temps de travail hebdomadaire est de 32 heures, soit 1 420 heures annuelles, moins que les fameuses 1 607 heures effectuées par les salariés de droit commun, mais cela s'explique pour des raisons de sécurité. La priorité demeure l'adaptation du temps de travail aux variations de trafic intrajournalières et à la saisonnalité. Cette adaptation a été mise en oeuvre dans certains centres, où elle fonctionne, mais les règles se discutent centre par centre malheureusement. Celui d'Aix-en-Provence bloque.

Sur les nuisances sonores, je peux répondre à Arnaud Bazin que plus la technologie est évoluée, mieux on sait suivre les avions. Aujourd'hui, c'est le contrôleur qui donne les instructions ; demain, il pourra réellement vérifier par voie électronique si son instruction a été bien comprise. La descente en continu bute-t-elle sur des contraintes technologiques ? Je l'ignore.

Sur la chaîne de décisions, mon rapport essaie de contribuer à l'audit. En reprenant les plans annuels de performance annexés aux projets de loi de finances, nous avons pu mesurer les capacités de contournement de l'administration ou sa faculté à noyer le poisson. On voit bien que les échéances ont été repoussées et les budgets augmentés. Certes, il existe des raisons, mais il s'agit bien in fine d'une gabegie. L'État aurait dû tirer la sonnette d'alarme plus tôt, ce que nous faisons nous-mêmes avec ce rapport. Cette administration compte en son sein des gens de très haut niveau, mais dans le domaine technologique, nous sommes à la traîne parmi les pays européens. La DGAC ne peut pas continuer à se contrôler elle-même.

Christine Lavarde m'a interrogé sur les systèmes de sécurité. Un travail interministériel est mené sur cette question et les ingénieurs de la DTI, au sein de la DGAC, sont très au fait de ce sujet. Ils veillent aussi à la robustesse de leurs systèmes de communications, comme les radars. Mais je ne suis pas entré dans le détail de cet aspect de sécurité puisque notre rapport s'attachait surtout aux questions budgétaires. C'est néanmoins souvent cet argument de cybersécurité qui est mis en avant pour expliquer l'absence d'avancées dans d'autres domaines.

Jean-Marc Gabouty a parlé de la nécessité pour cette administration de se moderniser. Elle n'est pas parvenue à opérer la rupture technologique nécessaire, tandis qu'une autre se profile à l'avenir avec la révolution numérique en cours. Entre-temps, il faut moderniser l'outil, et le but de ce rapport est précisément d'inviter la DTI à agir dans ce sens. Certains ingénieurs n'ont pas envie de s'installer à Toulouse, ce qui fait que certains recrutements sont plus liés à des considérations géographiques qu'à la volonté d'être à la pointe de la technologie.

Thierry Carcenac m'a interrogé sur les coûts. Je vous renvoie au rapport. J'ai cité tout à l'heure le chiffre de 2,1 milliards d'euros d'investissements. Tout n'a pas échoué, certains programmes fonctionnent bien, mais on n'est pas parvenu à moderniser le système Cautra.

Le système stripless (Erato) a été mis en place à Brest, puis à Bordeaux. La bascule du système de bandelettes vers un système électronique nécessite un temps de formation et implique pendant quelques semaines des restrictions de vol. À Brest, les contrôleurs ont vécu des moments difficiles. À Bordeaux, les choses se sont mieux passées. Au total, la bascule a occasionné un retard dans le trafic d'une durée équivalente à celle d'un jour de grève. La DGAC pourrait envisager une généralisation d'Erato. Normalement, les centres d'Athis-Mons, de Reims et d'Aix-en-Provence devaient basculer directement sur 4-Flight, mais il y a eu du retard. Peut-être cela nécessitera-t-il une rallonge budgétaire ; nous aurons la réponse dans le prochain projet de loi de finances.

Enfin, je veux rassurer Claude Raynal : l'humain ne va pas disparaître. Le contrôle aérien est basé sur le contrôle humain et sur le dialogue entre les aiguilleurs du ciel et les pilotes. La sécurité est et restera la préoccupation principale des services de la navigation aérienne.

La commission a donné acte de sa communication à M. Vincent Capo-Canellas, rapporteur spécial, et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.

* 63 Hors taux administratif Eurocontrol de 0,13 euro applicable à tous les prestataires de services de la navigation aérienne.