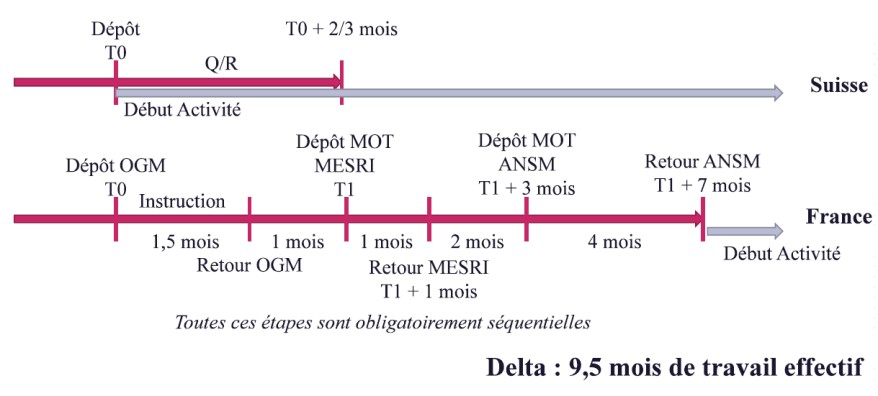

Chronologie de démarrage d'un laboratoire de thérapie génique Étapes réglementaires1

c) Des rythmes trop contrastés entre l'administration et l'entreprise

Le présent rapport a déjà souligné le décalage entre l'horizon temporel des laboratoires de recherche publics et celui des entreprises . Les dispositifs de soutien à l'innovation sont également concernés, que ce soit :

- au moment de l'élaboration des dispositifs : Julien Cantagreil 2 a ainsi regretté que « les plans de soutien de l'État mettent plusieurs années à aboutir, quand nos levées de fonds se font sur dix-huit mois. Tout ce qui dépasse six mois pose problème » ;

- au moment du versement des aides : Claude Grison 3 a ainsi indiqué : « On subit continuellement une absence de réactivité, voire une incompréhension. Par exemple, au bout de quatre mois, les fonds ne sont toujours pas reçus et les recrutements sont toujours impossibles. Or une start-up n'a pas de temps à perdre. Au début, elle vit sur des fonds, mais ce n'est pas possible éternellement. La concurrence est très forte. Le rythme ralenti est en décalage complet avec [s]es besoins. »

D'après cette chercheuse, cela « n'est pas de la mauvaise volonté de la part de la direction administrative ou scientifique, mais l'effet d'un manque de connaissance du milieu industriel ». Sa collègue Amanda Silva-Brun 4 confirme cette analyse : « Les chercheurs gagneraient à connaître plus précisément les contraintes de l'industrialisation et les contraintes réglementaires propres à chaque domaine. »

1 Schéma fourni par EG 427.

2 Audition du 8 mars 2022.

3 Audition du 23 mars 2022.

4 Audition du 23 mars 2022.

2. Poursuivre et renforcer les initiatives de facilitation des démarches et de raccourcissement des délais

De nombreuses évolutions positives ont eu lieu au cours des dernières années en la matière . Il convient de les poursuivre et de les amplifier .

a) Raccourcir les délais

Plusieurs intervenants ont souligné les efforts réalisés par les autorités administratives pour raccourcir les délais . L'ANSES s'est ainsi félicitée de respecter les objectifs fixés par la réglementation européenne en matière de délais de traitement des dossiers. Elle y est notamment parvenue en étant plus rigoureuse dans ses interactions avec les entreprises, qui, selon son directeur général, Roger Genet 1 , « jouaient de la lenteur de l'instruction : en cas de conclusion défavorable, [elles] fournissaient des données supplémentaires et les produits restaient sur le marché tant que l'Agence n'avait pas statué de nouveau ».

Franck Mouthon 2 , président de France Biotech, a également indiqué que les « délais administratifs et réglementaires s'améliorent en France. [...] Le fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP) s'améliore de manière considérable, notamment pour les recherches impliquant la personne humaine (RIPH) de niveaux 1 et 2, qui concernent les médicaments et les dispositifs médicaux. D'ailleurs, un règlement européen impose désormais qu'en cas de non-réponse dans un certain délai la réponse soit réputée positive. En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ASNM) rend un avis global, à la fois réglementaire et éthique, sur l'autorisation de l'essai, ce qui permet une bonne synchronisation du processus ».

Par ailleurs, la mise en place de l'autorisation temporaire d'utilisation 3 a été saluée, car elle permet, sous certaines conditions, l'utilisation et le remboursement de médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché 4 . Toutefois, ces dispositifs sont d'un usage restreint et ne permettent pas de régler la question des délais d'autorisation et de remboursement des médicaments ou dispositifs n'entrant pas dans leur champ d'application .

De même, si plusieurs intervenants se sont félicités de l'instauration du dispositif de l'article 51 de la loi 5 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui permet d'expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits, ils sont nombreux à en

1 Audition du 23 mars 2022.

2 Audition du 23 mars 2022.

3 L'autorisation temporaire d'utilisation a été supprimée et remplacée par l'autorisation d'accès précoce et l'autorisation d'accès compassionnel par l'article 78 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

4 Et même n'ayant pas vocation à en recevoir pour ce qui concerne l'accès compassionnel.

5 Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

souligner également les limites. En particulier, les porteurs de projet déplorent la complexité et la longueur des procédures.

Il convient donc de raccourcir considérablement les délais de traitement « de droit commun », afin de limiter la comparaison défavorable à la France en la matière.

Réduire les délais des procédures administratives, en se fixant des objectifs

chiffrés .

Comme il a été dit précédemment, la « France ne brille pas par la simplicité de son système : beaucoup d'acteurs et d'interlocuteurs sont mobilisés » 1 . C'est d'ailleurs ce constat qui a conduit à la création de l'Agence de l'innovation de santé, laquelle pourra justement « centraliser et paralléliser les demandes ». Cela permettra en outre d'éviter certaines lourdeurs, liées par exemple au fait que plusieurs interlocuteurs posent les mêmes questions.

L'autre piste d'amélioration soulevée par le président de France Biotech est la dimension « engageante » des réponses des agences , comme le fait la Food and Drug Administration américaine. Cette autorité fournit

« la liste des courses [que les entreprises] ont à faire pour passer d'une étape à une autre, ce qui est très précieux ». Par conséquent, un « avis scientifique ou réglementaire américain peut être opposé aux investisseurs en cas de due diligence ». En effet, dès lors que les actions requises ont été faites par un candidat pour valider une étape, celui-ci est certain que cette étape est franchie. Il en résulte une meilleure efficacité et une plus grande sécurité.

Systématiser la pratique des procédures menées en parallèles et imposer que les administrations soient engagées par leurs réponses antérieures.

b) Faciliter l'implantation d'installations industrielles

L'une des difficultés soulevées par des entrepreneurs, notamment ceux que la mission a rencontrés lors de ses déplacements à Troyes et à l'École polytechnique, réside dans la rareté du foncier à vocation économique. Il est en effet de plus en plus compliqué de trouver des espaces disponibles, suffisamment vastes et pouvant accueillir une implantation industrielle. Cette difficulté s'accroît avec l'objectif de « zéro artificialisation nette » des sols en 2050 2 , qui, pour légitime qu'il soit, entraîne forcément une concurrence dans l'usage des sols.

Comme l'indique Louis Fleuret 3 , directeur adjoint de French Tech, le

« foncier est aussi important que le financement, car c'est un élément de risque, donc un frein au financement. Si l'on dérisque les sujets, l'argent viendra. Cela

1 Franck Mouthon, audition du 23 mars 2022.

2 Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 191.

3 Audition du 23 mars 2022.

relève à la fois du réglementaire et de l'organisation entre l'État et les collectivités territoriales ».

Plusieurs initiatives ont été prises pour remédier à cette difficulté et faciliter l'implantation des industries. En particulier, la Banque des territoires 1 a créé le dispositif Territoires d'industrie, dont l'une des quatre priorités est précisément « l'aménagement industriel et la maîtrise du foncier, avec l'aménagement de zones industrielles et la construction d'immobilier industriel » . Cet établissement « développ[e] des solutions pour permettre aux industriels d'économiser leurs fonds propres et de concentrer leurs ressources sur la production », en recourant, quand c'est possible, au compactage d'usine pour économiser de la surface. Cette initiative intègre évidemment les collectivités territoriales, notamment les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui ont la maîtrise du foncier. French Tech, qui élargit son action au-delà du numérique pour accompagner les start-up industrielles, est partie prenante au projet.

Les régions 2 sont également fortement impliquées dans la recherche de foncier pour les entreprises. Sylvain Dorschner, directeur général de Grand E-nov, a insisté sur le fait qu'« il est essentiel de pouvoir offrir à ces entreprises [...] un parcours foncier adapté. Une start-up industrielle passe par plusieurs phases de croissance : elle peut avoir besoin d'un ou de deux hectares au départ puis avoir une option d'achat sur un terrain de dix hectares pour pouvoir passer à l'échelle, tout en libérant les hectares de la première phase pour une autre start-up industrielle... »

Afin de faciliter l'implantation d'installations industrielles sur notre territoire, Bruno Bonnell a proposé de renforcer et d'étendre le dispositif des zones franches urbaines-territoire d'entrepreneurs (ZFU-TE). L'objectif visé est de créer de véritables zones franches industrielles, sur le modèle de ce qui existait en matière commerciale. Ce dispositif d'exonération fiscale et/ou sociale permettrait de relancer l'industrialisation du pays. Le SGPI souhaiterait s'appuyer sur les sous-préfets à la relance, dont les postes avaient été créés au moment du lancement du plan France Relance, pour en faire « des sous-préfets à l'investissement » 3 , à même de prendre en main ce chantier.

À la suite de la remise du rapport du député Guillaume Kasbarian 4 , la démarche de labellisation de « sites industriels clés en main » a été instaurée , qui a permis d'identifier 127 sites à ce jour. Laurent Guillot souligne que ce « dispositif est à juste titre la pierre angulaire de la politique du Gouvernement en faveur de la simplification et l'accélération des implantations d'activités, [car les] investisseurs doivent pouvoir s'y fier sans rencontrer de délais

1 Audition du 30 mars 2022.

2 Audition de la région Grand Est et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 30 mars 2022.

3 Évolution préconisée également par Laurent Guillot, dans son rapport cité supra .

4 Rapport au Premier ministre, 5 chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles , septembre 2019.

"cachés" à la suite de leur décision d'implantation » 1 . Néanmoins, il alerte contre la dégradation de la qualité du label, qui doit demeurer fiable, sous peine de saper la confiance des investisseurs.

Par ailleurs, il invite l'exécutif à cartographier le foncier disponible et à en planifier l'usage, afin de répondre efficacement aux besoins des entreprises, et à améliorer la visibilité du foncier productif disponible . Cela nécessite, notamment pour la sanctuarisation de très grands sites, d'inclure les régions et les intercommunalités dans la démarche, afin de les amener à répondre à un « appel à propositions "grands sites" », permettant d'identifier les implantations possibles. Enfin, il insiste sur la nécessité absolue, dans le contexte de raréfaction du foncier productif, d'accroître les opérations de recyclage des sites industriels .

Augmenter le nombre de « sites industriels clés en main » au travers d'une meilleure planification de leur utilisation, en collaboration avec les collectivités territoriales et les autorités déconcentrées de l'État, et en privilégiant les opérations de recyclage des sites industriels .

c) OEuvrer pour un marché européen plus intégré

L'un des ressorts de l'installation aux États-Unis de nos entreprises innovantes, au-delà de la question du plus grand dynamisme du financement privé de ce pays, réside dans la volonté d'accéder à un marché vaste et unifié : même langue, mêmes règles (ou à peu près), totale liberté de circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. Le marché français étant assez restreint, alors que les évolutions économiques et technologiques s'accélèrent et que la prime bénéficiant au premier acteur sur le marché est de plus en plus importante, l'enjeu de l'approfondissement du marché unique européen et de l'harmonisation des procédures à l'échelle de l'Union se fait donc plus crucial.

Dans la réponse au questionnaire qui lui avait été envoyé par la mission d'information, la direction générale Grow 2 de la Commission européenne constate que l'« obligation d'obtenir des autorisations dans plusieurs États membres, les difficultés d'application du principe de la reconnaissance mutuelle, qui n'est pas un principe absolu, les problèmes liés à l'équivalence des tests et certificats à défaut d'un référentiel commun, les problèmes liés aux labels, la nécessité des traductions, les frais administratifs, de traduction ou de certificats additionnels, etc . constituent des obstacles qui découragent les investisseurs et empêchent la création et le développement des entreprises ».

Elle ajoute que l'une « des 6 priorités de la Commission pour 2019-2024 est d'établir une économie au service des personnes en créant des conditions d'investissement plus attrayantes et une croissance créatrice d'emplois de

1 Ibidem , pp. 37 et suivantes.

2 Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME ; commissaire Thierry Breton.

qualité, en particulier pour les jeunes et les petites entreprises dans un marché intérieur plus approfondi et plus équitable ».

Néanmoins, si elle affirme que des « solutions existent afin de faire véritablement un marché unique », elle admet également qu' « il serait difficile d'obtenir l'accord et la collaboration nécessaire des États membres. [En effet, les] multiples autorisations nationales pourraient être [remplacées] par une autorisation valide pour toute l'UE accordée par les instances nationales en collaboration au niveau européen, avec des frais administratifs fixes par catégorie, l'établissement d'un référentiel commun pour les tests et certificats qui aurait comme résultat leur reconnaissance mutuelle automatique, l'utilisation approuvée par les autorités nationales compétentes d'un code digital par lequel l'acheteur pourrait, via son téléphone mobile, trouver toutes les informations relatives aux labels et à la composition du produit dans sa langue nationale, [mais] ces solutions nécessitent l e consentement et la coopération étroite des États membres au niveau européen et un niveau de digitalisation de la société européenne très élevé ».

Par conséquent, eu égard au handicap que représente l'absence d'un vaste marché unifié et en dépit du défi qu'une telle évolution représente, l'objectif d'une intégration européenne croissante doit être poursuivi avec constance et application . Cet objectif de plus long terme et qui ne dépend pas que de l'État français doit rester en ligne de mire, car sa réalisation aura un impact puissant sur le dynamisme de notre industrie.

Accélérer l'intégration du marché européen .

C. RÉORIENTER, À MOYENS CONSTANTS, LES AIDES FISCALES POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE PASSAGE À L'ÉCHELLE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES INNOVANTES