B. NUISANCES SONORES CAUSÉES PAR LES TRANSPORTS : QUEL EST L'IMPACT DE CHAQUE MODE DE TRANSPORT ?

1. Le transport routier : la principale source d'exposition au bruit de la population, en particulier dans les grandes agglomérations

La route irrigue la totalité du territoire français. Le dernier rapport public annuel de l'Observatoire national de la route (ONR) recense 11 786 km de voirie nationale non concédée, 381 964 km de voies départementales et enfin 701 322 km de voies communales et intercommunales13(*), auxquels s'ajoutent les quelque 12 379 km d'autoroutes. L'ampleur de ce réseau explique que les Français soient fortement exposés aux nuisances routières.

La voiture est le premier mode de déplacement des Français, même dans les zones les plus urbanisées et dans les grands centres-villes.

Selon les données de l'enquête « mobilité des personnes 2018-2019 » de l'Insee, 80 % des ménages disposent d'au moins un véhicule et 65 % de la population réalise entre 0 et 12 500 km par an, parmi eux, la moitié parcourant entre 7 500 et 12 500 km par année.

Le bruit routier a deux sources, le bruit de propulsion, lié au moteur, et le bruit de roulement, dont l'ampleur respective varie en fonction de la vitesse du véhicule :

- jusqu'à 30 km/h, le bruit de la propulsion est prédominant ;

- au-delà de 30 km/h, le bruit de roulement prend le dessus.

Le bruit de roulement dépend de trois facteurs : la qualité du revêtement routier, la vitesse du véhicule et la conception du pneumatique.

La qualité du revêtement est identifiée comme le facteur prépondérant dans la constitution du bruit routier.

Le passage de la voiture sur la route engendre à la fois des vibrations, dont le bruit émis peut varier de 6 décibels (dB) en fonction de la qualité du revêtement, et un bruit lié à la compression de l'air.

Selon une étude, produite à l'occasion de la conférence « internoise » à Nantes en août 2024, intitulée « traffic road noise and transportation energy efficiency », la conception du revêtement routier est susceptible de faire varier le bruit mesuré jusqu'à 15 décibels.

Le bruit de roulement augmente avec la vitesse selon une relation en logarithme. À 80 km/h, le bruit de roulement est 6 à 7 dB plus élevé qu'à 50 km/h, selon Michelin, entendu par la mission d'information.

À ces bruits causés par l'interaction entre le passage du véhicule et la route se conjuguent les bruits causés par le moteur, particulièrement élevé pour certains véhicules.

Si la réglementation, et notamment l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles, fixe certaines valeurs limites de décibels à ne pas dépasser pour la mise sur le marché d'un véhicule - celles-ci variant en fonction de la nature du véhicule (deux-roues, voiture, transports de marchandises) - on constate à l'intérieur de ces sous-catégories de grandes disparités.

Certaines voitures sportives atteignent des records en matière de décibels. Ainsi, une Ferrari 458, disposant d'un moteur V8, émet jusqu'à 155 dB, soit près du double de ce qui est fixé par la réglementation européenne (la valeur limite sonore pour les automobiles est passée de 82 dB [A] à 74 dB [A] entre 1972 et aujourd'hui). À l'inverse, un véhicule comme le Honda CR-V, en version hybride, émet environ 55 dB.

Les véhicules sportifs et les « supercars » disposent d'une puissance motrice élevée et de lignes d'échappement potentiellement bruyantes, fortement dépendantes du style de conduite. Un style de conduite « sportif » ou « agressif » favorise des rugissements abrupts du véhicule, ce qui entraîne des pics de bruits nuisibles pour les riverains.

|

Les pollutions sonores causées par les

deux-roues motorisés (2RM) : D'après une étude réalisée par le Crédoc pour Bruitparif en 2016, le bruit des véhicules deux-roues motorisés représente, pour 35 % des Franciliens, le bruit le plus gênant parmi les différents modes de transport14(*). Le plan de prévention des bruits dans l'environnement (PPBE) de la ville de Paris pour la période 2015-2020 indique qu'en 2010, sur 2 371 verbalisations tous véhicules confondus dans Paris, 2 110 verbalisations concernaient des motos et cyclomoteurs, soit 89 %. Le conseiller de Paris, Pierre-Yves Bournazel souhaitait que soit expérimentée l'interdiction des deux-roues motorisés thermiques de 22 heures à 7 heures dans la capitale. Une association comme « Ras-le-scooter » va jusqu'à demander l'interdiction pure et simple des deux-roues motorisés (2RM) dans le centre-ville. |

Les nuisances sonores engendrées par les 2RM sont d'autant plus fortes que ces véhicules ont longtemps été exempts de tout contrôle technique, ce qui permettait de débrider certains moteurs, entraînant une augmentation de l'intensité acoustique. Cette dernière était parfois amplifiée par une pratique de tuning (i. e pratique consistant à modifier un véhicule automobile afin de le personnaliser), permettant aux propriétaires de changer une ligne ou un pot d'échappement pour un dispositif plus bruyant. Une moto équipée d'un système d'échappement illégal couplé à une conduite de manière agressive peut émettre jusqu'à 30 dB supplémentaires, soit en termes de ressenti, être huit fois plus bruyante qu'une moto équipée d'un système réglementaire et d'une conduite responsable15(*). Cette pratique, bien que prohibée par l'article R. 318-3 du code de la route selon lequel « toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite », est largement répandue.

Le transport de marchandises et les poids lourds, dont les seuils réglementaires d'émission sonore sont plus élevés que les véhicules légers comme la voiture, sont également source d'importantes nuisances. Selon BruitParif, « en milieu urbain, un poids lourd représente acoustiquement 10 véhicules légers ».

De nombreux élus locaux et riverains se plaignent de l'omniprésence des camions et poids lourds dans leurs communes. Les rapporteurs ont en particulier été alertés sur la hausse massive de trafic routier sur des routes communales et départementales liée à l'usage des applications de guidage routier, qui permettent de contourner les itinéraires les plus fréquentés. Dans le Loiret par exemple, le maire de Chevilly, déplore depuis près de dix ans les nuisances sonores engendrées par le passage de ces véhicules dans sa commune16(*). Le député Emmanuel Duplessy a d'ailleurs interpellé le Gouvernement à ce sujet à l'occasion d'une question écrite publiée le 20 mai 2025 : « cette situation, devenue intenable, provoque des nuisances sonores, met en danger la sécurité des riverains et pousse certains habitants à quitter leur logement »17(*).

L'ensemble des pollutions sonores causées par les transports se conjugue par ailleurs avec l'utilisation du klaxon, source de bruit majeure dans les centres-villes. À Paris, selon l'étude du Crédoc susmentionnée, cette nuisance arrive en seconde place, comme deuxième sujet de préoccupation des Franciliens.

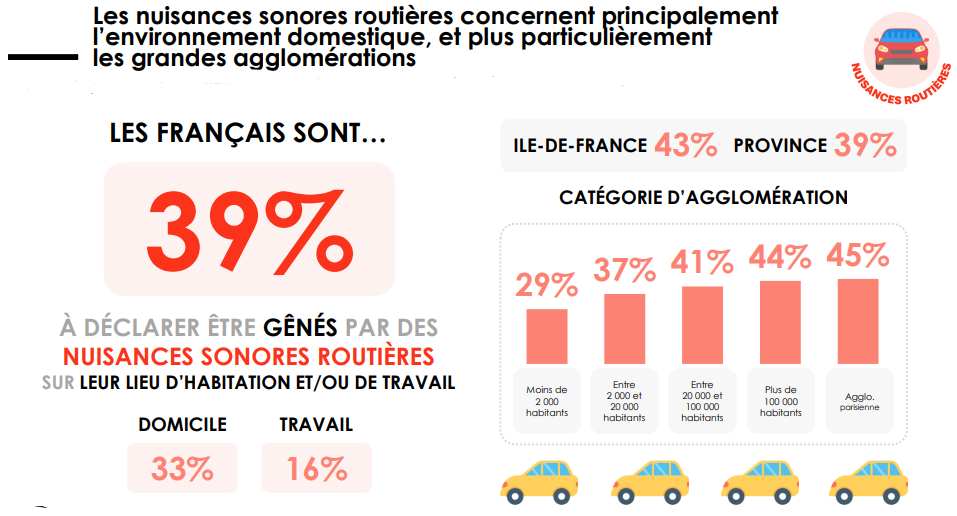

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

Le résultat du sondage réalisé pour le compte de la commission révèle que parmi les nuisances causées par le transport routier, 62 % des sondés déclarent que le désagrément émane en priorité d'une proximité avec la rue, le fait que le logement jouxte un périphérique ou une rocade est évoqué que dans 12 % des cas et seulement 9 % pour la proximité avec une autoroute.

Parmi les personnes ayant indiqué subir des nuisances sonores routières, 43 % d'entre eux évoquent être victimes de ces bruits même en intérieur avec les fenêtres fermées. 55 % des sondés considèrent que l'intensité du bruit est élevée, estimée à 7-8/10 sur une échelle d'intensité ressentie.

Les bruits causés par le transport routier sont une problématique qui concerne une partie importante des Français. Il existe néanmoins de profondes disparités entre eux, selon qu'ils résident à proximité ou non d'une zone intense de trafic routier.

L'agglomération et la diversité de véhicules dans un même espace (deux-roues motorisés, véhicules légers, poids lourds, etc.), ont une incidence notable sur l'intensité acoustique. L'addition de plusieurs véhicules n'entraîne pas une multiplication proportionnelle du bruit globalement émis, mais peut conduire à dépasser les seuils auditifs à partir desquels les nuisances sonores ont des incidences sur la santé : 85 décibels étant un seuil de danger pour l'oreille et 120 décibels le seuil de douleurs.

Si deux véhicules identiques (voiture par exemple) émettent chacun 60 décibels, l'addition des deux sources de bruits revient à augmenter l'intensité acoustique de 3 décibels, soit un total de 63 décibels - une telle variation est à peine perceptible par l'oreille humaine. Néanmoins, si dix voitures émettent du bruit, alors l'intensité sonore augmente de 10 décibels, ce qui correspond au doublement de la sensation auditive. Il faudrait en conséquence diviser le trafic par 10 pour réduire de 10 dB le niveau sonore. Le niveau de bruit dépend par ailleurs des véhicules considérés. Ainsi, lorsqu'il y a 10 dB d'écart entre deux sources sonores, par exemple entre une voiture et un camion, on ne perçoit que la source qui émet le plus de sons, on parle alors d'« effet masque »18(*).

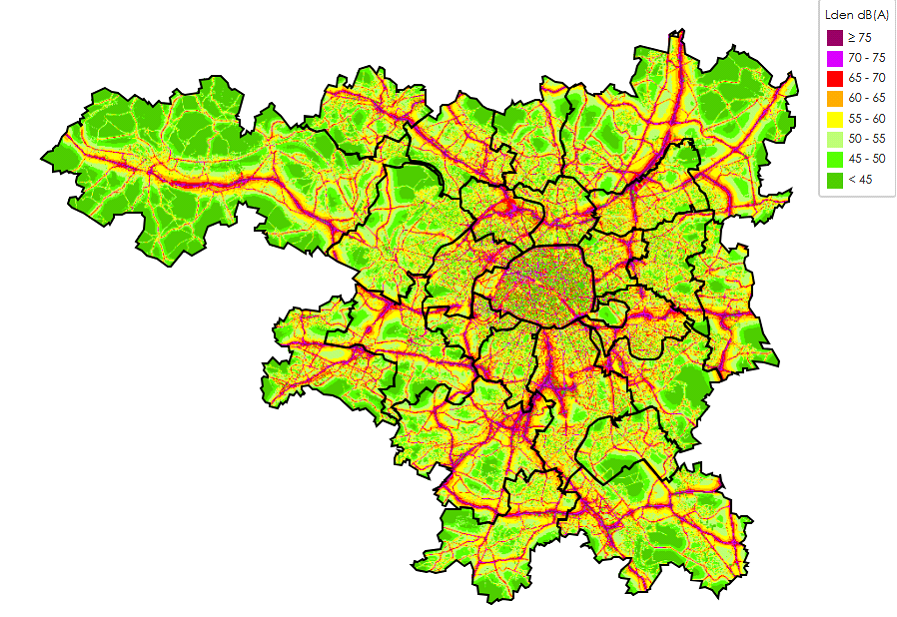

Les zones intenses en matière de trafic routier, responsables de nuisances sonores, font l'objet d'un recensement par l'intermédiaire des cartes de bruit stratégiques (CBS) prévues aux articles L. 572-1 et suivants du code de l'environnement.

Carte du bruit stratégique (CBS) du

transport routier

au sein de l'agglomération

parisienne

Source : BruitParif

Ces cartes permettent d'identifier les zones où se concentre l'essentiel du bruit, au sein desquelles le quotidien des habitants peut être particulièrement affecté.

2. Le transport aérien : une exposition de faible ampleur, mais de forte intensité

a) L'aviation commerciale : un bruit à fort impact pour les populations exposées, particulièrement la nuit

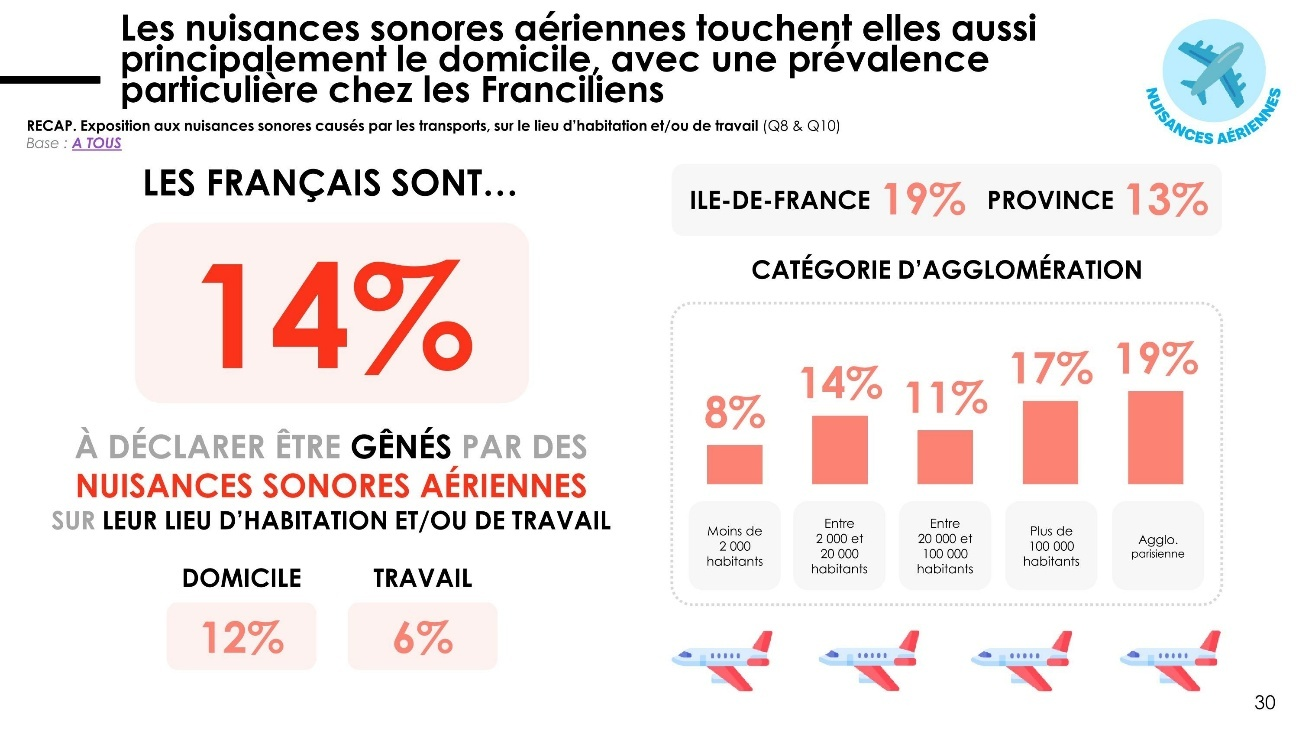

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

Le bruit émis par l'aviation a plusieurs caractéristiques spécifiques. Il est marqué par des pics particulièrement élevés pour certaines populations. Son impact est ainsi de forte intensité, mais concentré sur les personnes vivant à proximité des aéroports, particulièrement en Île-de-France.

Selon les données transmises par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) aux rapporteurs, environ 550 000 personnes seraient exposées durant la journée à plus de 55 dB (A) en Lden19(*), et près de 220 000 à plus de 50 dB (A) en Lnight en moyenne la nuit. Les plateformes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly sont responsables de la majeure partie de cette pollution sonore : 81 % de la population exposée à une gêne diurne et 88 % de celle qui est exposée à une gêne nocturne le sont du fait de leur activité.

Il convient toutefois de nuancer ce caractère limité de l'impact du transport aérien. 10 % des répondants du sondage réalisé du 7 au 16 avril 2025 pour la mission d'information ont ainsi indiqué être gênés par la proximité d'un aéroport ou d'un couloir aérien. Cette proportion est même de 17 % en Île-de-France. En outre, environ 41 % des personnes concernées par des nuisances sonores liées à la circulation aérienne le sont la nuit.

La prise en compte des valeurs limites recommandées par l'OMS, à savoir 45 dB (A) Lden le jour et 40 dB (A) Ln la nuit, amène à des résultats plus cohérents avec ce ressenti des populations. Selon BruitParif, 2,2 millions de personnes sont affectées en Île-de-France par un bruit lié au transport aérien à un niveau supérieur aux recommandations de l'OMS, dont 736 000 autour de Paris-Orly (274 000 la nuit) et 1 373 000 autour de Paris-CDG (805 000 la nuit). En Île-de-France, 1 habitant sur 5 est ainsi exposé à une pollution sonore liée au trafic aérien des aéroports de Paris-Orly et de CDG.

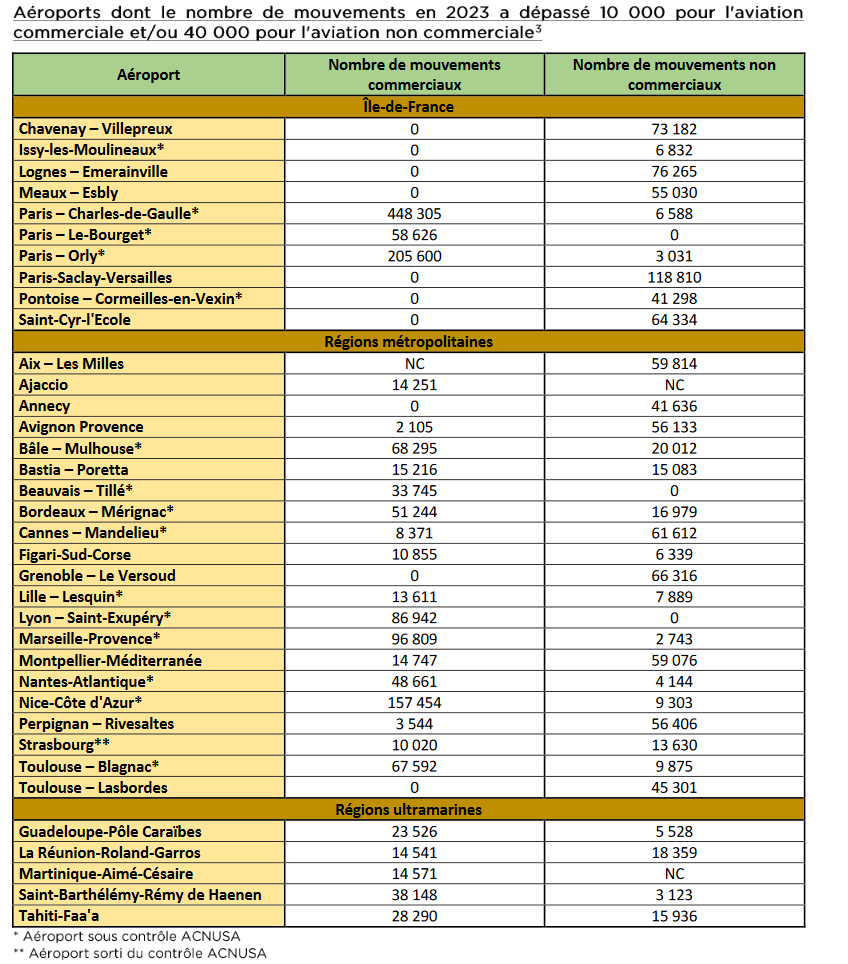

Le bruit émis par les aéronefs est plus circonscrit que le bruit routier, du fait de sa concentration à proximité des aéroports, qui sont inégalement répartis sur le territoire et dont le volume de trafic est hétérogène. Toutefois, comme le relève la Cour des comptes, « comparée à ses voisins, la France dispose du plus grand nombre d'aéroports par habitant (1,09 par million d'habitants contre 0,29 en Allemagne) et par kilomètre carré ». Le bruit émis par les aéronefs en France est donc plus diffus que dans les autres pays européens.

Il est difficile d'évaluer l'évolution de la pollution sonore liée au trafic aérien des grands aéroports français. Sur le long terme, plusieurs effets jouent : les variations du trafic d'une part, et la diminution du bruit unitaire émis par les aéronefs, qui a été réduit de 75 % depuis 1960 selon le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), d'autre part. Ainsi, à Paris-CDG, l'énergie sonore totale mesurée durant une année pour les décollages et pour les atterrissages a diminué d'un tiers entre le début des années 2000 et 201920(*). En revanche, pour Paris-Orly, BruitParif a constaté une augmentation de la pollution sonore, notamment la nuit, entre 2012 et 2018, avant que le trafic ne chute avec la crise sanitaire.

À niveau de bruit équivalent, mesuré par un indicateur énergétique de type Lden (Level Day-Evening-Night)21(*), le bruit aérien est moins bien toléré par les populations que le bruit routier et le bruit ferroviaire (hors LGV). Cette situation s'explique par le caractère intermittent, soudain, et de forte intensité du bruit aérien. Un seul événement suffit en effet pour avoir un impact marqué sur la santé et la qualité de vie, et notamment du sommeil, des populations.

|

L'effet de l'essor des compagnies aériennes à bas coûts sur le bruit émis par le transport aérien L'augmentation du trafic opéré par des compagnies à bas coûts, dont la part est passée de 35,1 % en 2019 à 44,1 % en 2024, a des impacts contrastés sur le bruit émis par les aéronefs. D'une part, le modèle économique de ces compagnies repose sur une maximisation des capacités des aéronefs, ce qui amène une hausse de l'emport moyen de ces dernières : pour un nombre de passagers équivalent, le nombre de mouvements est inférieur. On observe ainsi, en France, une décorrélation entre le nombre de mouvements et la hausse du nombre de passagers. Source : Union des aéroports français (UAF) Toutefois, cet effet est pondéré par un effet volume : les prix attractifs pratiqués par ces compagnies favorisent une hausse du trafic, notamment sur certaines plateformes régionales. Ainsi, l'aéroport de Beauvais-Tillé a accueilli 64 % de passagers en plus en 2024 qu'en 2019 alors que le trafic est en légère diminution sur la même période à l'échelle nationale. Enfin, le modèle économique de ces compagnies exige de maximiser le nombre de rotations journalières des aéronefs, ce qui implique en particulier d'effectuer le premier vol tôt le matin et le dernier tard le soir. Ce trafic est donc source de bruit au moment où son impact sur la santé des populations est maximal. |

L'évolution future du bruit engendré par les plateformes aéroportuaires difficile à estimer devrait varier en fonction des dynamiques de trafic locales. À l'échelle nationale, l'augmentation du trafic anticipée par les principaux acteurs du secteur devrait accentuer la pollution sonore. En Île-de-France, cette hausse des circulations pourrait ainsi être de 40 % d'ici 205022(*). Toutefois, le renouvellement des flottes et les progrès dans les procédures de contrôle aérien pourraient contrebalancer cette tendance.

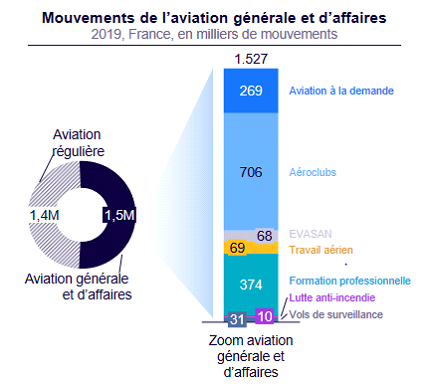

b) L'aviation générale : une source d'exposition au bruit, notamment dans les territoires peu denses et le week-end

L'aviation générale désigne l'ensemble des activités aériennes hors aviation commerciale régulière. Il s'agit donc de l'aviation d'affaires, de l'aviation de loisir et de vols sanitaires, de police et militaires, ainsi que des vols de formation. Ces différentes activités sont fréquemment pratiquées sur des plateformes autres que celles de l'aviation commerciale, en particulier l'aviation de loisir et l'aviation militaire. Environ 5 % des Français sont ainsi gênés par des nuisances sonores aériennes sur leur lieu d'habitation ou de travail à cause de la proximité d'un aérodrome, d'une base d'aviation de loisir ou une base aérienne. Les nuisances liées au transport aérien dans les communes de moins de 2 000 habitants sont même majoritairement associées à ce type d'infrastructures. Les représentants de France Nature Environnement entendus par les rapporteurs ont indiqué observer une augmentation du nombre de plaintes transmises à leur structure concernant les aérodromes.

Selon la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM), il y aurait en France « une flotte de près de 11 700 aéronefs [d'aviation générale et d'affaires], qui réalise 1,5 million de mouvements et environ 1 million d'heures de vol par an. L'aviation générale et d'affaires représente ainsi autant de mouvements que l'aviation régulière en France (...), mais seulement moins de 20 % du nombre d'heures de vol totales effectuées en France (en considérant que l'aviation régulière effectue environ 5 millions d'heures de vol par an) ».

Source : FNAM

Aérodromes et pollution sonore : de quoi parle-t-on ?

La France métropolitaine et ses territoires d'outre-mer comptent environ 550 aérodromes. Ces derniers, eu égard à la définition retenue à l'article L. 6300-1 du code des transports, incluent également ce que l'on nomme communément « les aéroports ». Néanmoins, seuls 340 sont ouverts à la circulation aérienne publique et parmi eux 180 accueillent du trafic commercial.

Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique (article L. 6312-2 du code des transports) comprennent : les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'État ; les aérodromes à usage restreint ; les aérodromes à usage privé. Ces derniers permettent notamment l'utilisation d'un matériel dit « d'aviation légère » : planeurs, ULM, hélicoptères légers, avions légers parmi lesquels figurent les appareils d'école de pilotage, de voltige aérienne et de tourisme.

Les nuisances causées par ces avions à usage de loisir ne sont pas marginales. Selon une enquête d'Acoucité portant sur les aérodromes de Corbas et de Lyon-Bron, l'intensité de la gêne occasionnée est estimée à 6/10. Certaines personnes interrogées signalent même être « extrêmement gênées »23(*).

Source : Acnusa

Certains territoires subissent également une forte pollution sonore du fait d'une activité intense liée à l'aviation non commerciale. La mairie de Ramatuelle a ainsi souligné auprès des rapporteurs que les populations du Golfe de Saint-Tropez subissaient la pollution sonore consécutive à une circulation d'hélicoptères, notamment estivale, particulièrement dense.

À l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avait été envisagée la possibilité d'expérimenter l'usage d'hélicoptères électriques et de réaliser une plateforme d'accueil flottante temporaire (dite vertiport) sur la Seine, quai d'Austerlitz. Ce projet avait fait l'objet d'une enquête publique et d'un avis défavorable du commissaire enquêteur. Il a été abandonné à la suite de l'annulation de l'arrêté portant création du vertiport par le Conseil d'État au motif que l'Acnusa aurait dû être consultée en amont de la publication dudit arrêté.

3. Le bruit ferroviaire : une cause d'exposition spécifique des populations au bruit et aux vibrations

a) Le transport ferroviaire : un facteur de pics de bruit élevés pour les populations, notamment urbaines

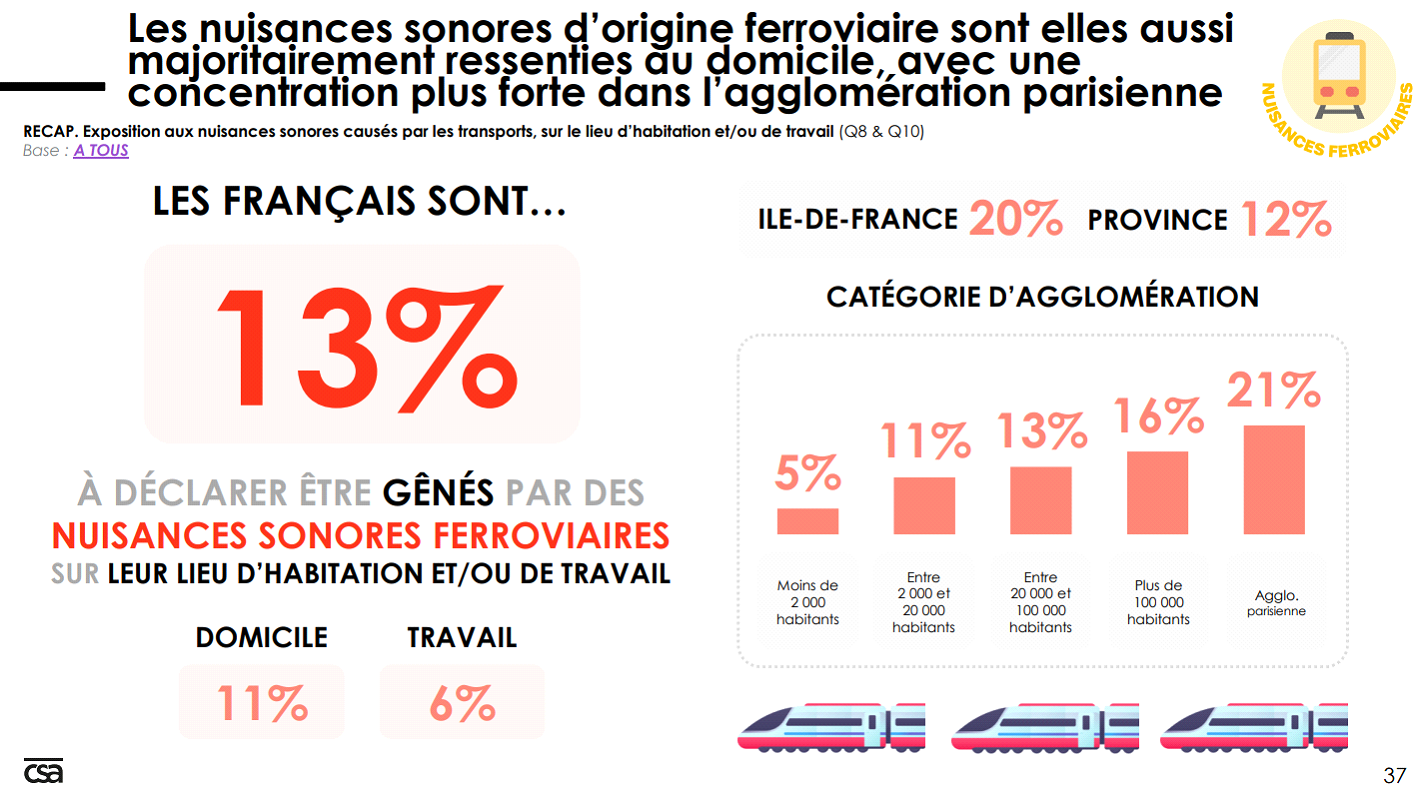

Source : sondage CSA réalisé à la demande de la mission d'information

Comme le transport aérien, le transport ferroviaire engendre un bruit intermittent, avec des événements sonores de forte intensité entrecoupés de silence. Il se manifeste en majorité en journée, avec des pics le matin et le soir liés à une fréquence accrue des trains sur ces plages horaires, notamment pour les LGV. Toutefois, les trains de fret circulent fréquemment la nuit, et sont donc source de pics de bruit nocturnes. Ils sont de surcroît plus bruyants et plus lents que les trains de voyageurs, ce qui renforce leur impact sur les populations résidant à proximité des voies. La commission nationale du débat public (CNDP) a souligné auprès des rapporteurs que les préoccupations des riverains concernant le bruit portaient plus fortement sur les LGV et le fret.

On distingue plusieurs sources de bruit ferroviaire :

- le bruit des équipements, prépondérant à l'arrêt, est lié aux moteurs, ventilateurs ou à la climatisation ainsi qu'à l'ouverture et la fermeture des portes ;

- le bruit lié à l'effort de traction, prépondérant à moins de 60 km/h, provient des moteurs et des ventilateurs du matériel roulant ;

- le bruit de roulement, prédominant entre 60 km/h et 320 km/h, est lié au contact entre le rail et les roues du matériel roulant. Il dépend notamment de la rugosité des roues, liée pour partie elle-même au système de freinage utilisé et de la rugosité du rail ;

- le bruit aérodynamique, qui apparaît à partir de 250 km/h, et ne devient prépondérant qu'au-delà de 320 km/h.

L'état actuel du réseau français et l'obsolescence de certaines infrastructures engendrent une hausse des nuisances, en augmentant le bruit de roulement. Comme l'a souligné la Fédération des industries ferroviaires (FIF), « Les rails usés ou détériorés, par exemple, entraînent une usure irrégulière des roues, ce qui génère des vibrations et des bruits plus importants. Une voie en mauvais état peut émettre jusqu'à 10 dB (A) de plus qu'une voie neuve ».

On peut y ajouter des bruits de crissement liés au freinage ou dans les courbes, qui concernent essentiellement les tramways. De même, le bruit lié à la présence d'une gare participe à la pollution sonore engendrée par le trafic ferroviaire. Ainsi, pour SNCF Réseau, « l'origine du bruit est dite systémique. C'est-à-dire qu'elle provient à la fois des caractéristiques de l'infrastructure, du type de matériel roulant, et des conditions d'exploitation, dont la vitesse ».

Selon le sondage réalisé pour la mission d'information, 13 % des Français s'estiment gênés par le bruit lié au trafic ferroviaire, dont la moitié la nuit. Cette proportion atteint 21 % dans l'agglomération parisienne. D'après l'Ademe, 11,5 millions d'individus subissent des niveaux sonores qui excèdent 45 dB (A) en façade de leur logement selon l'indicateur Lden. 4,4 millions de personnes sont affectées par un bruit supérieur à 55 dB (A), la valeur recommandée par l'OMS étant 54 dB (A). La nuit, 6,6 millions d'individus sont exposés de nuit à des niveaux dépassant 45 dB (A), la valeur recommandée par l'OMS étant 44 dB (A). Pour les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel entendus par les rapporteurs, « le bruit ferroviaire est la deuxième source de bruit la plus importante après le bruit routier et représente un problème environnemental majeur en Europe ». L'un des répondants au sondage précité a ainsi déclaré que « Le plus gênant [sont les] rails SNCF à proximité, avec des bruits stridents la nuit et [les] passages de trains de fret ».

Ces données doivent toutefois être nuancées. En effet, selon SNCF Réseau, « les cartes ferroviaires sont majorantes car réalisées sur la base de la vitesse maximale de la ligne alors que la vitesse réelle des circulations peut être inférieure ».

SNCF Réseau a indiqué aux rapporteurs que l'on observe « une baisse générale objective du niveau sonore ces dernières années » liée à l'amélioration des infrastructures et du matériel roulant. Concernant l'Île-de-France, BruitParif constate ainsi « une nette diminution du nombre de personnes exposées au bruit du trafic ferroviaire » dans les cartes de bruit stratégiques en vigueur par rapport aux cartes réalisées cinq ans auparavant : « les parts de personnes exposées au-delà des valeurs recommandées par l'OMS passant de 15,8 % à 9,6 % pour l'indicateur Lden et de 22,6 % à 11,6 % pour l'indicateur Ln [la nuit] ». Il faut toutefois rester prudent dans l'interprétation de cette évolution qui s'explique pour partie par des changements méthodologiques dans l'élaboration des cartes.

Cette diminution du bruit émis par le trafic ferroviaire pourrait ralentir dans les prochaines années compte tenu de la hausse attendue du trafic. Selon les chercheurs de l'Université Gustave Eiffel, « l'augmentation du trafic ferroviaire va accroître inévitablement l'exposition au bruit, les gains apportés par les évolutions technologiques ayant tendance à stagner ces dernières années ».

Concernant les transports publics urbains et interurbains ferroviaires (TER, Transilien, RER, tramway), on observe également une diminution de l'exposition au bruit des populations ces dernières années. La RATP a ainsi fait état aux rapporteurs d'une diminution du nombre de personnes exposées à des niveaux sonores élevés à proximité de son réseau ces dernières années. Cependant, une hausse pour le tramway entre 2012 et 2017 liée à la création de nombreuses lignes nouvelles en Île-de-France est tangible.

Cette diminution du niveau de bruit lié au trafic ferroviaire a été rendue possible grâce à des actions sur les voies et le matériel roulant. SNCF Réseau a ainsi indiqué aux rapporteurs que les travaux de régénération des voies conduisent à une diminution de l'intensité acoustique de l'ordre de 6 dB (A), du fait de la généralisation du remplacement des rails courts par de longs rails soudés qui réduisent le nombre de joints de rails et du remplacement des traverses bois par des traverses en béton. Comme l'a signalé Île-de-France Mobilités (IDFM) aux rapporteurs, « Les trains de nouvelles générations intègrent les exigences normatives récentes et sont également moins bruyants grâce aux améliorations technologiques, en particulier concernant le freinage. ».

Évolution de l'exposition sonore de la population francilienne habitant le long du réseau RATP de 2007 à 2022 en fonction de l'indicateur Lden.

Source : RATP

b) Lignes à grande vitesse : des pics de bruit soudains qui perturbent des territoires souvent peu exposés au bruit

Les lignes à grande vitesse (LGV) génèrent un bruit aux caractéristiques différentes de celui des autres lignes. Comme le souligne SNCF Réseau : « S'agissant des TGV, leur irruption sonore soudaine liée à leur rapidité est perçue négativement. Le bruit des TGV se caractérise par un contenu spectral riche en basses fréquences ».

L'exposition des populations au bruit émis par la circulation des TGV est cependant essentiellement diurne. Selon SNCF Réseau, « les LGV ne sont que très faiblement circulées de nuit, en tout début et toute fin de période ».

La mise en service récente des nouvelles lignes de LGV Sud Europe Atlantique (SEA - Tours-Bordeaux) et Bretagne-Pays de la Loire (BPL - Le Mans-Rennes) en 2017 a entraîné une augmentation du niveau sonore, qui a été perçue négativement par les populations. Une mission de médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des lignes Bretagne-Pays-de-la-Loire et Sud-Europe-Atlantique a donc été confiée au commissariat général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) par la ministre chargée des transports en 201924(*). Cette mission a mis en évidence des enjeux propres au bruit émis par les nouvelles LGV. S'il n'y a pas d'exposition nocturne au bruit, « le soir les trains sont plus fréquents, ainsi que les vendredis et dimanche soir et cela correspond aux périodes de repos souhaitées » par les habitants. En outre, « les passages de train les gênent pour s'endormir le soir et les réveillent tôt le matin ». Les TGV traversent des zones auparavant calmes, si bien que les pics de bruit sont perçus comme une dégradation majeure de l'environnement, d'autant plus qu'ils perturbent l'usage des jardins, plus largement répandus dans les zones peu denses. Cette perception négative est exacerbée par des facteurs extra-auditifs : la gêne ressentie est considérée comme moins acceptable par les riverains qui estiment que l'infrastructure n'est pas utile pour leur territoire, ce qui est le cas dans des zones traversées par des rames qui ne s'arrêtent pas aux gares intermédiaires.

c) Les circulations ferroviaires : une source de vibrations et de bruit solidien

Le transport ferroviaire est source de vibrations concomitantes au bruit. Selon le Cerema, « les vibrations sont une extension des gênes acoustiques, certains bruits pouvant engendrer des vibrations, et inversement, certaines vibrations pouvant engendrer du bruit intérieur par rayonnement par les structures bâties ». Le bruit découlant des vibrations est le bruit solidien. L'impact des vibrations est particulièrement fort pour les lignes à grande vitesse et les réseaux urbains, notamment le réseau historique du métro parisien. Des progrès sont toutefois à attendre à l'avenir, la Société des Grands Projets (SGP) a indiqué, à propos du Grand Paris Express, que « s'agissant des vibrations, l'objectif de performance est de se situer sous le seuil de perception humaine ».

En zone urbaine dense, la propagation des vibrations et du bruit solidien, et donc l'exposition des populations, dépend non seulement des caractéristiques de l'infrastructure, mais également de celles du bâti autour de celle-ci. Comme l'a indiqué la RATP aux rapporteurs, « Dans les expertises techniques de nombreuses causes exogènes au “système transport” sont souvent identifiées ». En effet, « toute modification des hauteurs, des volumes, de la nature des matériaux ou agencements des bâtiments en champ proche des infrastructures de transport ou des sites industriels ainsi que toute création de ponts vibratoires, de réflexions de l'énergie vibratoire sur les fondations, de modifications structurelles ou de charge ou d'aménagements intérieurs sont susceptibles d'amplifier les vibrations chez les riverains existants ainsi qu'au sein même des bâtiments rénovés, réhabilités sans que les ouvrages RATP n'aient subi de modifications significatives ».

* 13 Rapport d'activité 2024 de l'Observatoire national du bruit.

* 14 Centre de recherche pour l'étude et l'observatoire des conditions de vie, 2016, « Qualité de vie et nuisances sonores : opinion et comportements des franciliens ».

* 15 BruitParif, fiche thématique, « Maîtriser le trafic, quels enjeux ? », p. 4

* 16 France Bleu, 5 mai 2025, Chevilly « ces habitants de Chevilly n'en peuvent plus des camions qui traversent la commune ».

* 17 Question écrite n° 6929 (AN), 17e législature, publiée le 20 mai 2025, Emmanuel Duplessy (député)

* 18 BruitParif, fiche thématique, « Maîtriser le trafic, quels enjeux ? ».

* 19 Sur les indicateurs utilisés et leur signification, voir le A du II « Un maquis de réglementations applicables : une superposition illisible et des référentiels distincts ».

* 20 Selon le groupe ADP, cette évolution « met en lumière dans la durée, la profonde modernisation des flottes engagée par les compagnies depuis 2003 ».

* 21 Voir à cet égard le développement consacré au sein du II. A - 1.

* 22 À supposer que la hausse annuelle du trafic soit comprise entre 1 % et 1,5 %, comme l'anticipe ADP.

* 23 Acoucité, Champelovier P., Lambert J., Vincent B., 2009, « La gêne due au bruit de l'aviation légère ».

* 24 CGEDD, Emmanuelle BAUDOIN, Sylvain LEBLANC et Catherine MIR, avril 2019, Médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des lignes Bretagne-Pays-de-la-Loire et Sud-Europe-Atlantique