- L'ESSENTIEL

- I. UNE POLITIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU

CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE

STRATÉGIQUE

- A. UNE LOI À L'ORIGINE D'OBJECTIFS

ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, DONT LA PLUPART RESTENT, À CE STADE, NON

ATTEINTS

- B. L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE, NOUVEL ENJEU

PRIMORDIAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

- C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE

CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

- A. UNE LOI À L'ORIGINE D'OBJECTIFS

ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, DONT LA PLUPART RESTENT, À CE STADE, NON

ATTEINTS

- II. PILOTER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE

INDISPENSABLE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE

- A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE

INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST

AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE

- B. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA

GOUVERNANCE DES ÉCO-ORGANISMES, POUR AFFIRMER LE RÔLE DE

RÉGULATEUR DE L'ÉTAT ET RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION

- 1. Mieux associer les parties prenantes au pilotage

des filières REP par une réforme de la gouvernance

- a) Une gouvernance entre les mains exclusives des

metteurs en marché, au détriment des collectivités

territoriales et des opérateurs de déchets

- b) Les instances créées par la loi

Agec de 2020 -- la CiFREP et la CPP -- n'ont pas atteint leur objectif

d'association des parties prenantes

- c) Une simplification de la gouvernance des

filières REP est ainsi nécessaire pour renforcer la

co-construction et l'efficacité collective

- a) Une gouvernance entre les mains exclusives des

metteurs en marché, au détriment des collectivités

territoriales et des opérateurs de déchets

- 2. Une régulation par l'État cruciale

pour garantir le respect de l'intérêt général par

les éco-organismes

- 1. Mieux associer les parties prenantes au pilotage

des filières REP par une réforme de la gouvernance

- A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE

INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST

AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE

- III. UNE STRATÉGIE À DÉPLOYER

TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT, DE LA CONCEPTION DU PRODUIT AU TRAITEMENT DU

DÉCHET

- A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA

CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT

- B. LA COLLECTE : SOUTENIR LES

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PAR UNE PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION

TERRITORIALE ET UN FINANCEMENT ADAPTÉ

- 1. Les objectifs nationaux et européens

obligent les collectivités territoriales à faire évoluer

la collecte des déchets ménagers

- 2. Une transition à accompagner, en

adaptant le cadre légal et le soutien de l'État à la

diversité des territoires

- 3. Tri à la source des

biodéchets : une dynamique territoriale à soutenir par un

cadre réglementaire stabilisé et un accompagnement

préservé

- 1. Les objectifs nationaux et européens

obligent les collectivités territoriales à faire évoluer

la collecte des déchets ménagers

- C. UNE HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT

DES DÉCHETS À RÉAFFIRMER

- A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA

CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT

- I. UNE POLITIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU

CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE

STRATÉGIQUE

- LISTE DES PROPOSITIONS

ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

- TRAVAUX EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

- ANNEXE

N° 786

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec),

Par Mme Marta de CIDRAC et M. Jacques FERNIQUE,

Sénatrice et Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité, le 25 juin 2025, le rapport d'information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique relatif à l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Sous l'impulsion de la présidente du groupe d'études « Économie circulaire », Marta de Cidrac, la commission a en effet considéré qu'il était temps - cinq ans après son entrée en vigueur - d'en dresser le bilan.

Il était légitime que le législateur s'interroge compte tenu des changements intervenus. Les objectifs environnementaux novateurs et exigeants portés par cette loi ont permis une prise de conscience bien réelle, même si tous n'ont pas encore été atteints. La crise énergétique liée à la guerre en Ukraine a mis en lumière la nécessité pour l'économie circulaire, véritable levier d'autonomie stratégique, de prendre une nouvelle envergure au service d'une ambition renouvelée pour notre économie et notre souveraineté industrielle. La politique d'économie circulaire de demain devra également prendre en compte la défense de notre compétitivité économique et la lutte contre les passagers clandestins, conditions essentielles de l'acceptabilité des politiques mises en oeuvre.

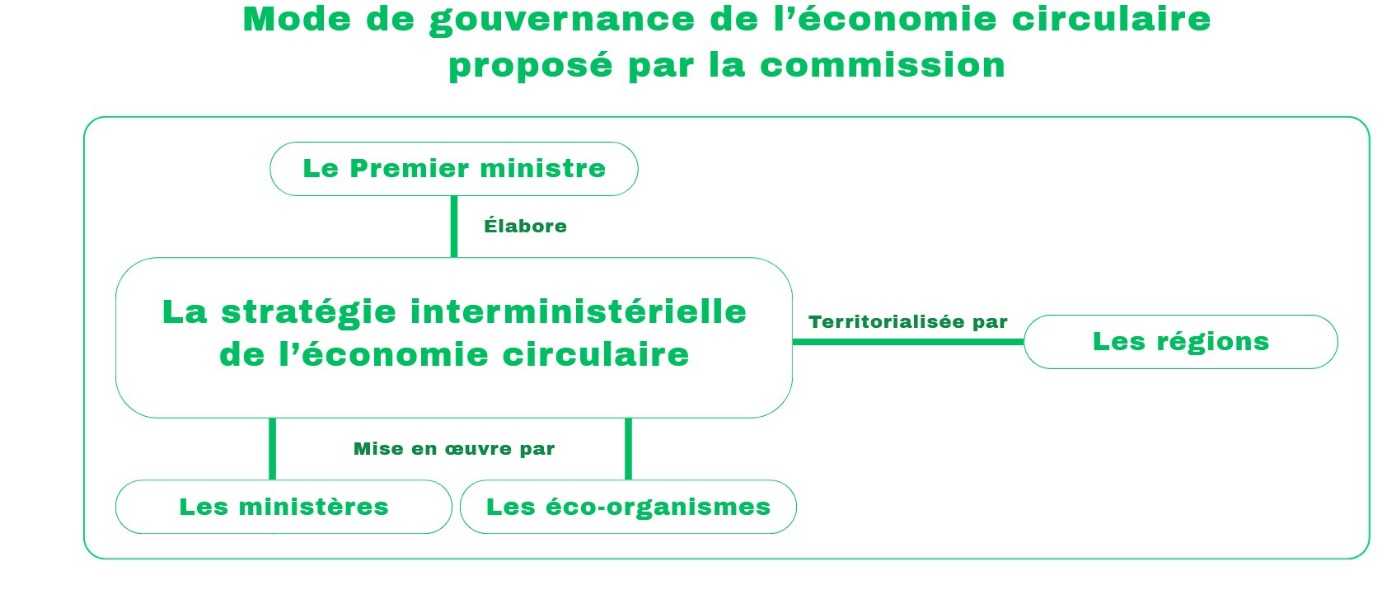

Pour atteindre ces objectifs, une réforme de la gouvernance nationale et territoriale est nécessaire. Une stratégie interministérielle de l'économie circulaire, déclinée territorialement à l'échelle régionale doit être mise en place. Elle permettrait aux acteurs économiques d'avoir la visibilité indispensable à l'investissement. S'agissant des filières REP, la gouvernance des éco-organismes mérite d'être revue, en associant de manière plus efficace les parties prenantes.

Ce pilotage renouvelé serait déployé à chaque étape du cycle de vie des produits :

- lors de la conception et de la commercialisation, le rôle de la publicité dans la surconsommation doit être interrogé ;

- au stade de la collecte, l'accompagnement de l'État envers les collectivités territoriales doit être renforcé ;

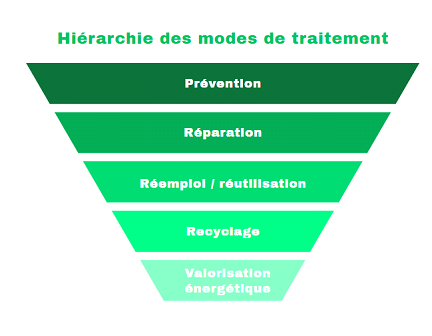

- enfin, le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets s'impose, avec une priorité pour le réemploi et la réparation, puis le recyclage.

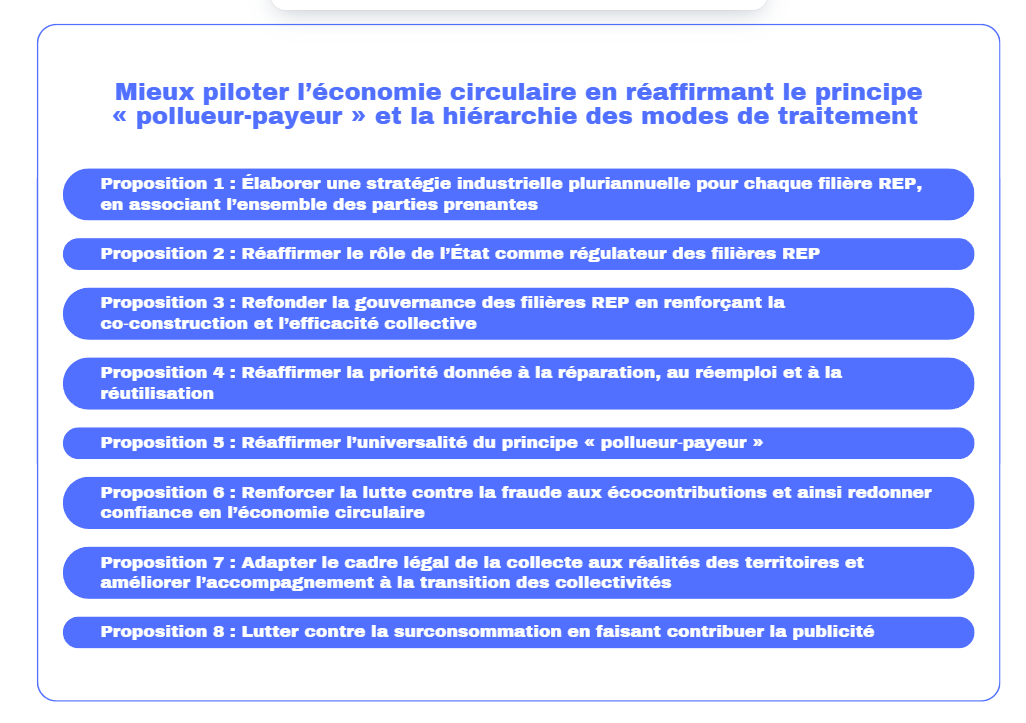

La commission, à travers huit recommandations qu'elle a adoptées, entend ainsi redonner à la politique d'économie circulaire une véritable colonne vertébrale industrielle, en réaffirmant deux principes structurants : le principe « pollueur-payeur » et la hiérarchie des modes de traitement.

I. L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, UNE POLITIQUE AU CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE STRATÉGIQUE

A. DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, À L'ORIGINE D'UNE PRISE DE CONSCIENCE

La loi Agec de 2020, première loi française consacrée à l'économie circulaire, portait avant tout une ambition environnementale forte. Même s'il est encore trop tôt pour mesurer pleinement l'atteinte des objectifs -- dont beaucoup sont fixés au-delà de l'horizon 2025 --, tous les acteurs entendus ont salué la prise de conscience provoquée par cette loi.

Mais ils ont aussi souligné les difficultés rencontrées sur le terrain, qui menacent l'atteinte à terme d'une grande partie des 81 objectifs fixés par la loi. Pour la commission, la conclusion est claire : la politique d'économie circulaire a besoin d'un nouveau souffle.

B. L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE, NOUVEL ENJEU PRIMORDIAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Pour les acteurs européens rencontrés par les rapporteurs1(*), l'économie circulaire est devenue un levier essentiel pour réduire notre dépendance aux importations de matières premières et prévenir une potentielle crise des ressources. L'Union européenne a bien saisi cet enjeu, en particulier depuis la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine : l'économie circulaire est aujourd'hui l'un des rares volets du Pacte vert pour l'Europe à continuer de progresser, malgré les vents contraires.

L'enjeu de notre autonomie stratégique est pourtant insuffisamment pris en compte dans les politiques françaises d'économie circulaire : alors qu'une gestion stratégique apparaît indispensable pour limiter notre vulnérabilité en termes d'approvisionnement en matières premières, certains axes de la politique française d'économie circulaire tendent à l'inverse à augmenter la dépendance aux importations de ressources critiques. Les actions menées en vue de préserver notre indépendance peuvent également profiter à la politique de l'emploi, en réduisant le risque de délocalisation.

« L'économie circulaire doit davantage être prise en compte en France comme un levier pour garantir notre autonomie stratégique, en réduisant notre dépendance aux importations. »

Marta de Cidrac, rapporteure

C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

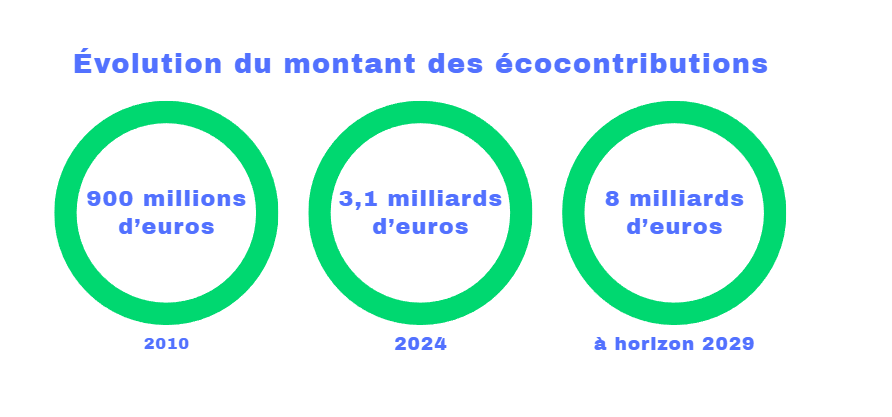

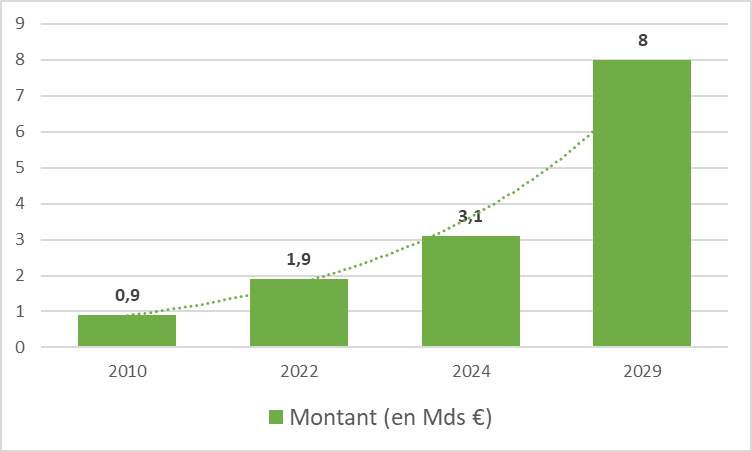

D'ici 2029, le montant total des écocontributions2(*) devrait être multiplié par près de 9 par rapport à 2010 : une progression spectaculaire, due à l'élargissement du nombre de filières et à la hausse des barèmes d'écocontributions. Mais cette hausse, perçue comme brutale par certaines entreprises, alimente des interrogations croissantes sur la soutenabilité du système.

Source : données de la DGPR

L'acceptabilité de l'économie circulaire est également limitée par le phénomène des « passagers clandestins ». Certains producteurs ne s'acquittent pas de leurs écocontributions pourtant obligatoires. En échappant à leurs responsabilités, ils faussent la concurrence au détriment des entreprises vertueuses. Ces fraudes nourrissent ainsi un sentiment d'injustice économique qui mine l'adhésion au système. Des efforts pour lutter contre ces pratiques sont tangibles, mais ils demeurent insuffisants face à l'ampleur du phénomène.

Pour la commission, il est indispensable d'améliorer la lutte contre la fraude pour restaurer un climat de confiance et garantir des règles du jeu équitables, conditions essentielles pour assurer la viabilité économique et l'efficacité environnementale du modèle circulaire (Proposition n° 6).

II. PILOTER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE INDISPENSABLE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE...

A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST AUJOURD'HUI INDISPENSABLE

Pour beaucoup d'acteurs, la politique d'économie circulaire manque aujourd'hui de vision d'ensemble, de boussole. Pour investir et pour innover, les acteurs économiques ont pourtant besoin de visibilité. Une vraie coordination interministérielle est également demandée, car l'économie circulaire ne répond pas uniquement à un enjeu environnemental. Elle est aussi intimement liée à notre industrie, à notre économie, à notre politique de formation et à nos problématiques d'aménagement du territoire.

C'est pourquoi la commission propose qu'une stratégie industrielle soit élaborée au plus haut niveau, par un service à compétence interministérielle directement rattaché au Premier ministre. Cette stratégie permettra de fixer des objectifs chiffrés à moyen terme, de préciser les leviers à mobiliser - qu'il s'agisse des écocontributions, de la formation, des aides publiques ou des investissements - tout en clarifiant ce qui relève ou non du champ d'action des éco-organismes. Et surtout, elle s'imposerait à l'ensemble des ministères, pour garantir la cohérence de l'action publique (Proposition n° 1).

Pour éviter que cette stratégie nationale ne reste qu'une stratégie de papier, un ancrage territorial est indispensable. La région, qui dispose depuis la loi NOTRe de 20153(*) d'une compétence de planification en matière de déchets est l'échelon le plus pertinent pour territorialiser cette stratégie.

Encore faut-il doter les régions de moyens à la hauteur de cette nouvelle ambition. L'adaptation des financements est ainsi une condition sine qua non de la réussite. À cet égard, le fonds économie circulaire, qui soutient déjà des projets de réduction des déchets, de réemploi et de recyclage, pourrait utilement évoluer vers une gestion partagée entre l'Ademe et les régions. Il deviendrait alors le « bras armé » de la stratégie nationale, déployée au plus près des territoires.

B. UNE REFONTE DE LA GOUVERNANCE DES ÉCO-ORGANISMES, POUR RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION ET AFFIRMER LE RÔLE DE RÉGULATEUR DE L'ÉTAT

Les rapporteurs plaident également pour la refonte de la gouvernance des éco-organismes4(*). De nombreux acteurs ont alerté les rapporteurs sur un déséquilibre : les producteurs, qui financent le système, en conservent aussi le contrôle, créant un conflit d'intérêts structurel. L'objectif légitime de contenir les coûts peut se traduire, dans les faits, par une pression sur les collectivités et les opérateurs de déchets, au détriment de l'intérêt général, et par des difficultés dans l'atteinte des cibles fixées par l'État.

La loi Agec avait posé les premiers jalons d'une gouvernance plus ouverte, en créant :

· la commission interfilières REP (CiFREP), qui a vocation à être l'instance de dialogue transversale aux différentes filières REP ;

· des comités des parties prenantes (CPP), placés auprès de chaque éco-organisme, qui rendent un avis public non contraignant sur certaines décisions.

Cette gouvernance actuelle montre aujourd'hui ses limites : instances peu efficaces, consultation purement formelle, composition insuffisamment représentative.

Pour la commission, ces structures doivent être remplacées par de nouveaux comités des parties prenantes, institués au niveau de chaque filière REP. Dotés de véritables pouvoirs de pilotage (orientation stratégique, suivi des résultats, validation des plans d'action), ces comités auront une composition adaptée au fonctionnement de chaque filière, garantissant une représentation équilibrée des parties prenantes et une co-construction renforcée des décisions (Proposition n° 3).

Les rapporteurs ont également constaté des limites dans la régulation par l'État des éco-organismes, en particulier s'agissant de l'encadrement de la concurrence entre éco-organismes, à l'origine d'effets pervers : dumping réglementaire ou financier, complexité excessive pour les collectivités, ou encore inefficacité environnementale.

Pour la commission, l'État doit jouer pleinement son rôle de régulateur. L'État, garant de l'intérêt général, doit pouvoir imposer des objectifs clairs, proportionnés, économiquement soutenables et veiller à leur respect ainsi qu'encadrer la concurrence entre éco-organismes (Proposition n° 2).

III. ... À DÉPLOYER TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT, DE LA CONCEPTION DU PRODUIT AU TRAITEMENT DU DÉCHET

A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT

Dès la conception, l'économie circulaire doit être pensée. L'écoconception -- qui consiste à créer des produits plus durables, réparables, recyclables -- doit être mieux encouragée, notamment par un système de bonus-malus renforcé et harmonisé à l'échelle européenne, pour valoriser les produits les plus vertueux.

Au moment de la commercialisation, il faut aussi agir. Nous devons freiner la surconsommation, en encadrant les pratiques publicitaires les plus agressives. À ce titre, la commission propose que la publicité contribue elle aussi à la prévention et au traitement des déchets. Puisqu'elle incite à consommer, elle doit assumer sa part de responsabilité dans le cadre de la REP.

Pour garantir l'universalité de la mise en oeuvre de ce principe, la commission propose également la création d'une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « amont ». Le principe de cette taxe « balai » est simple : lorsqu'un produit n'est pas couvert par une filière REP, le producteur devra s'acquitter d'une taxe, reversée aux collectivités territoriales, pour couvrir le coût de la gestion du déchet qu'elles supporteraient à défaut seules.

B. LA COLLECTE : SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PAR UNE PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE ET UN FINANCEMENT ADAPTÉ

Les travaux des rapporteurs confirment la position constante de la commission : la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques n'est pas la bonne solution. Elle concentre le débat sur une part très minoritaire des déchets plastiques, avec des effets négatifs bien identifiés tant économiques qu'environnementaux.

Pourtant, la mise en oeuvre de la consigne constituera une obligation européenne, si l'objectif intermédiaire de collecte des bouteilles plastiques n'est pas atteint en 2026. La suppression de cet objectif intermédiaire européen est donc souhaitable, pour laisser aux mesures locales les plus adaptées au terrain et déjà engagées, le temps de porter leurs fruits.

L'État doit accompagner les collectivités dans cette transition, en tenant compte de leurs réalités. Cela passe par un soutien plus fort au tri à la source des biodéchets, un assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la tarification incitative, et un effort renouvelé de communication auprès des citoyens.

C. UNE HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS À RÉAFFIRMER

Il est enfin urgent de réaffirmer un principe fondamental : celui de la hiérarchie des modes de traitement. Inscrite dans notre droit depuis 19755(*), cette hiérarchie nous invite à privilégier la réparation, le réemploi et la réutilisation avant le recyclage. C'est une logique de sobriété, à la fois plus respectueuse des ressources, plus sobre en énergie et favorable à l'emploi local, qui a été privilégiée par le législateur.

La loi Agec a amorcé ce virage, avec la création de deux fonds : l'un dédié à la réparation -- qui finance le « bonus réparation » -- et l'autre dédié au réemploi -- qui soutient les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS). Mais leur mise en oeuvre reste encore trop laborieuse.

Les difficultés tiennent pour beaucoup à leur gouvernance : ces fonds sont aujourd'hui pilotés par les éco-organismes, eux-mêmes contrôlés par les producteurs, ce qui crée un conflit d'intérêts évident.

La commission propose, pour y remédier, de confier aux régions la gestion de ces fonds. Cela permettrait de renforcer leur efficacité, de mieux les ancrer dans les territoires, et de prévenir les blocages liés aux intérêts financiers des filières. Elle plaide également pour une meilleure reconnaissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en leur garantissant un accès prioritaire aux gisements de déchets réutilisables.

« Dans le contexte de la montée en puissance des distributeurs et des plateformes de seconde main, il est essentiel de protéger la plus-value sociale et environnementale qu'apportent les structures de l'ESS. »

Jacques Fernique, rapporteur

Bien entendu, même si la réparation et le réemploi doivent être encouragés en priorité, le développement de capacités nationales de recyclage reste indispensable, ce qui limite le taux de recyclage sur le plan environnemental. Sur le plan économique, elle contraint les éco-organismes à exporter les déchets, et oblige les producteurs à importer de la matière recyclée pour tenir leurs objectifs d'incorporation.

Pour la commission, l'État doit donc soutenir le développement d'une véritable industrie nationale du recyclage, capable de traiter plus de matière recyclable sur notre sol et de garantir des débouchés économiques stables à ses filières.

I. UNE POLITIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE STRATÉGIQUE

A. UNE LOI À L'ORIGINE D'OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, DONT LA PLUPART RESTENT, À CE STADE, NON ATTEINTS

1. La loi Agec de 2020, première loi française dédiée à l'économie circulaire

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - dite loi Agec de 2020 -, première loi française dédiée à l'économie circulaire, avait avant tout une visée environnementale. S'inscrivant dans un objectif plus large d'« accélération écologique », le projet de loi avait pour vocation, selon le discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, « d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes »6(*).

Le projet de loi initial, déposé le 10 juillet 2019, initialement constitué de 13 articles, a été considérablement enrichi par le Sénat, qui l'a porté à 103 articles, puis par l'Assemblée nationale : le texte promulgué comportait au total 130 articles.

Le texte définitif regroupe ainsi des dispositions hétérogènes de portée et d'ampleur variable, mais qui poursuivent toutes des objectifs partagés, s'inscrivant dans le cadre du passage à l'économie circulaire :

- mieux informer le consommateur sur ses choix de consommation ;

- lutter contre le gaspillage en favorisant le réemploi, la réutilisation ainsi que l'économie de la fonctionnalité et servicielle ;

- assurer l'application du principe « pollueur-payeur », en étendant et en approfondissant le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) ;

- mieux lutter contre les dépôts sauvages.

L'économie circulaire

La transition vers une économie circulaire vise, conformément à l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ».

L'économie circulaire a ainsi pour objectif la réduction de l'empreinte environnementale par trois moyens distincts :

- la prévention des déchets par la sobriété dans la consommation, la lutte contre le gaspillage et la mise en oeuvre de l'écoconception ;

- l'allongement de la durée de vie des produits (réparation, réemploi, réutilisation) ;

- le respect de la hiérarchie des modes de traitement, qui permet de limiter leur impact environnemental (recyclage, ou à défaut valorisation énergétique des déchets et en dernier recours, enfouissement).

En France, ce concept de hiérarchie des modes de traitement est introduit par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, qui anticipe la transposition d'une directive européenne sur le même sujet7(*). Cette loi fondatrice acte la préférence pour la prévention de la production de déchets sur le recyclage, lui-même à privilégier par rapport à la valorisation énergétique et à l'enfouissement. La loi a ensuite progressivement appliqué les préceptes de l'économie circulaire, et intégré explicitement au code de l'environnement ce concept par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi « TECV ».

Au-delà de ces mesures, la loi Agec de 2020 a fixé des objectifs environnementaux à atteindre qui semblent, de l'aveu de l'ensemble des personnes entendues par la mission d'information, particulièrement ambitieux.

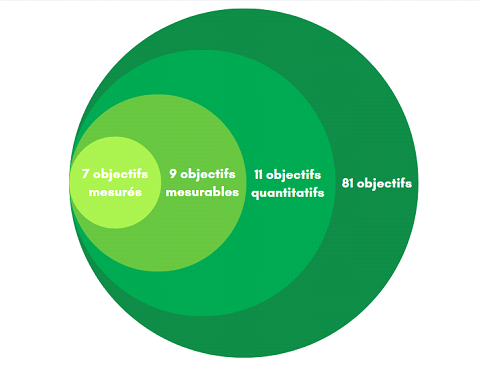

Dans le détail, la loi a fixé 81 objectifs environnementaux, de différentes natures, analysés par le rapport du groupe de travail « Évaluation » du Conseil national de l'économie circulaire (Cnec)8(*) : 70 de ces objectifs sont qualitatifs, tandis que 11 sont quantitatifs.

Parmi les objectifs quantitatifs, le Cnec différencie les objectifs mesurables, c'est-à-dire ceux pour lesquels des données et une méthodologie existent, des objectifs non mesurables. Parmi les objectifs non mesurables, une deuxième typologie d'objectifs est effectuée, entre les objectifs effectivement mesurés par un organisme et les objectifs non mesurés. Concernant la loi Agec de 2020, 9 objectifs sont mesurables, tandis que 2 ne sont pas mesurables faute d'indicateur et de données disponibles et 7 de ces objectifs mesurables sont effectivement mesurés.

Les objectifs définis par le Cnec comme « qualitatifs » regroupent les objectifs non chiffrés : parmi les 70 objectifs, on retrouve 40 « obligations », 18 « interdictions », 7 « créations » et 4 « possibilités ». Les contrôles sur ces objectifs apparaissent également limités : selon le rapport du Cnec précité, seuls 17 de ces 70 objectifs font l'objet de contrôles par l'administration.

Seule une minorité des objectifs de la loi Agec de 2020 peuvent ainsi être mesurés, limitant ainsi les possibilités d'évaluation de la loi.

Objectifs quantitatifs de la loi Agec de 2020

|

Article de la loi Agec de 2020 |

Objectif |

Statut |

|

3 |

Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2030 par rapport à 2010 |

Mesurable et mesuré |

|

3 |

Réduire de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2030 par rapport à 2010 |

Mesurable et mesuré |

|

4 |

Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, afin d'atteindre l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 |

Mesurable, mais non mesuré |

|

5 |

Tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025 |

Mesurable et mesuré |

|

9 |

Mettre en place une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027 |

Non mesurable |

|

10 |

Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse |

Mesurable et mesuré |

|

11 |

Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale |

Non mesurable |

|

66 |

Atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 |

Mesurable et mesuré |

|

66 |

Réduire de 50 % d'ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché |

Mesurable et mesuré |

|

72 |

Consacrer 5 % des contributions reçues par les éco-organismes aux fonds de réemploi et de réutilisation |

Mesurable et mesuré |

|

110 |

Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière9(*) d'ici 2025 |

Mesurable, mais non mesuré |

Source : Cnec, 2023

2. Les premiers éléments de trajectoire témoignent de difficultés dans l'atteinte des objectifs

Les échéances des objectifs ne permettent pas, à ce stade, d'en dresser un bilan global, puisque le législateur n'a prévu une échéance antérieure à 2025 que pour un seul objectif. Toutefois, l'écart à la trajectoire d'atteinte -- fixée au niveau réglementaire ou dans les cahiers des charges des éco-organismes -- permet d'ores et déjà d'évaluer le réalisme de l'atteinte des objectifs environnementaux.

Certains de ces objectifs dépassent déjà la trajectoire prévue par la loi Agec, ce dont on peut se réjouir. Ainsi, concernant la réduction des déchets en installation de stockage, une forte baisse des déchets mis en décharge est constatée : entre 2010 et 2023, le tonnage s'est réduit de 29 %, alors même que la loi Agec ne prévoyait qu'une réduction de 10 % d'ici 203510(*).

Pour la plupart de ces objectifs, la trajectoire apparaît toutefois à ce stade difficile à tenir.

Les objectifs de prévention des déchets constituent l'axe le plus en retard sur l'échéance. S'agissant de la quantité de déchets, la tendance est à l'augmentation, alors même que la loi Agec de 2020 prévoit une diminution de 15 % de la quantité de déchets ménagers par habitant par rapport à 2010. En 2021, 611 kg de déchets sont collectés par habitant, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année de référence 201011(*). Selon les projections de l'association de collectivités territoriales Amorce transmises à la mission, ce chiffre devrait rester stable d'ici 2030, atteignant à cette date 606 kg par habitant.

Les objectifs relatifs au recyclage n'apparaissent également pas en situation d'être atteints. S'agissant du plastique, alors que la loi Agec de 2020 prévoyait de tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025, seuls 28 % des emballages plastiques ménagers sont recyclés en France.

Alors même que l'un des objectifs de la loi Agec était de porter les politiques publiques de l'économie circulaire vers l'amont (sobriété, prévention des déchets, réemploi, réparation) et non plus seulement vers l'aval (recyclage, valorisation, réduction de l'enfouissement), il apparaît paradoxalement que seul l'objectif le plus en aval de la réduction de l'enfouissement est en passe d'être atteint.

L'évaluation de l'atteinte des objectifs qualitatifs tend également à renforcer le constat de difficultés dans l'atteinte des objectifs de la loi Agec de 2020.

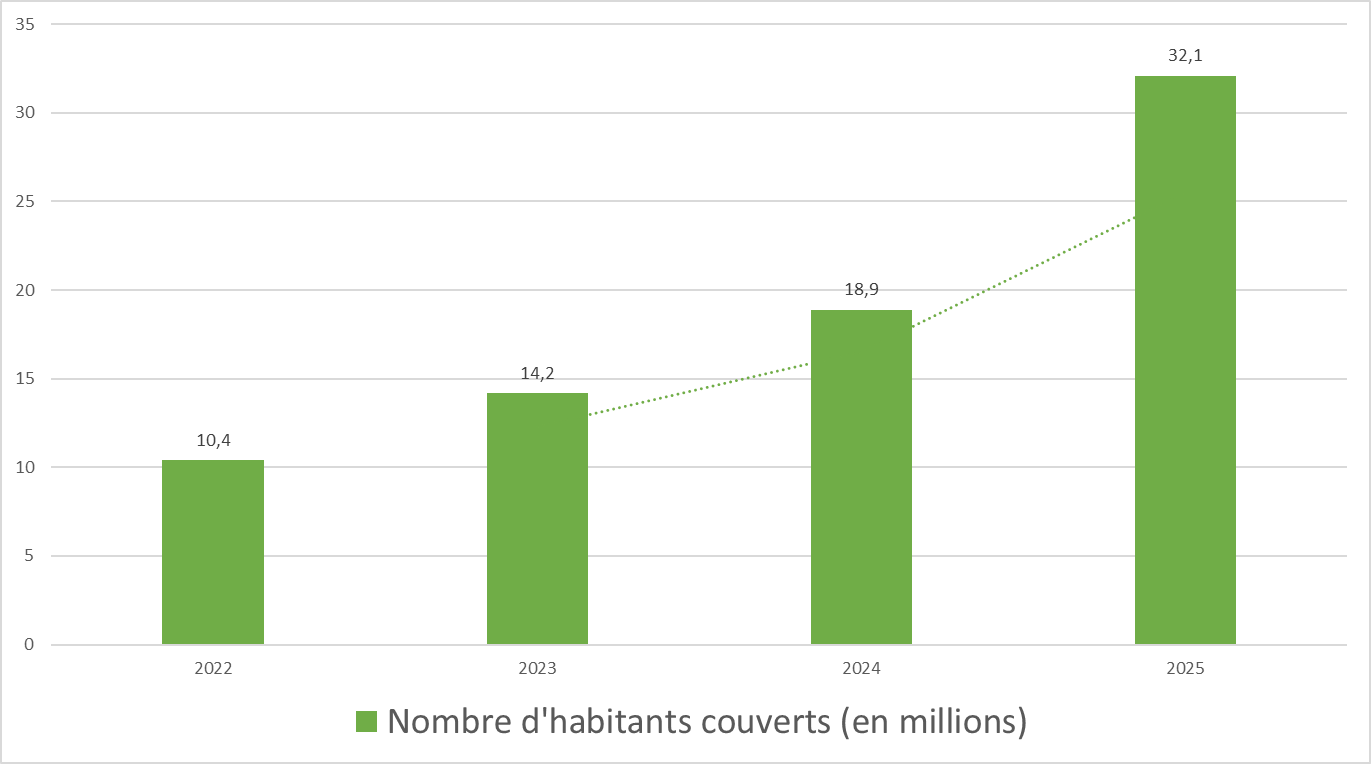

L'article 88 de la loi Agec a ainsi fixé un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets à la date du 31 décembre 2023. Pourtant, au 1er janvier 2025, l'Ademe estime que seul environ un français sur deux -- soit 32 millions d'habitants -- est desservi par une solution pour ses biodéchets.

Couverture de la population en tri à la source des biodéchets

Source : CATDD, à partir des données de la direction générale de la prévention des risques (DGPR)

3. En dépit de ces difficultés, la définition de ces objectifs a permis une prise de conscience

Les auditions des rapporteurs ont permis de constater une certaine unanimité de la part des acteurs entendus quant à la prise de conscience permise par les objectifs environnementaux ambitieux de la loi Agec de 2020.

D'une part, l'accent mis sur la prévention des déchets a conduit, dans toutes les filières, à une réflexion sur les possibilités de réemploi et de réparation, qui n'était pas systématique dans toutes les filières REP. Même si les objectifs ne sont à ce stade pas atteints, une réflexion globale sur les opportunités de développement de ces pratiques est ainsi de plus en plus développée.

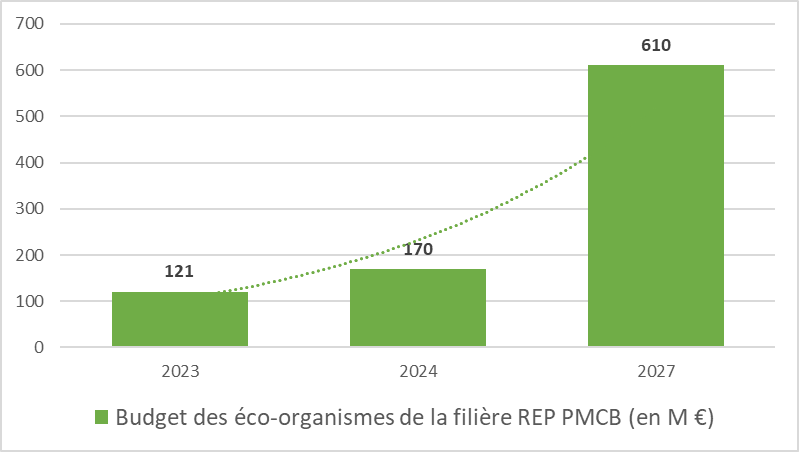

D'autre part, les objectifs transversaux de la loi Agec de 2020 ont permis un rattrapage des filières économiques moins avancées sur ce sujet. Par exemple, pour le secteur du bâtiment, l'article 72 de la loi Agec de 2020 a conduit à la création en 2023 d'une filière REP, dite « Produits et matériaux de construction du bâtiment » (PMCB). Deux ans plus tard, la plupart des objectifs fixés pour cette filière REP sont loin d'être atteints. Toutefois, la loi a permis des avancées : la création de points de collectes disponibles pour tous les détenteurs de déchets sur tous les canaux de reprise (points de proximité, entrepôts, chantiers) et la sensible amélioration des quantités collectées et recyclées pour certaines matières comme le plâtre ou le verre12(*).

Les filières à responsabilité élargie des producteurs

Le principe de REP, introduit en France par la loi du 15 juillet 1975 précitée et dans l'Union européenne (UE) par la directive-cadre déchet de 200813(*), constitue une application du principe « pollueur-payeur », en transférant la responsabilité de la prévention et de la gestion des déchets aux producteurs : ce principe est aujourd'hui fixé au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

L'essentiel des producteurs s'acquitte collectivement de cette obligation en mettant en place des éco-organismes dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. Ils versent à cet éco-organisme une contribution financière appelée écocontribution14(*).

Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics15(*) pour une durée maximale de six ans renouvelables, doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.

Avant la loi Agec, il existait douze filières REP, aujourd'hui mentionnées à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement16(*). La loi Agec a complété cette liste par dix nouvelles filières, créées ou devant être créées entre 2021 et 202517(*).

En plus du quasi-doublement des filières intégrées, la loi Agec a largement modifié le régime des filières REP pour le rendre plus robuste. Elle a notamment aggravé les sanctions associées (art. L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l'environnement), en instituant une instance de gouvernance - la commission interfilières REP - et une instance de supervision des filières - la direction de supervision des filières REP au sein de l'Ademe, ou encore en renforçant la modulation des écocontributions.

Plus généralement, comme l'a relevé France Industrie dans son audition, la loi Agec de 2020 a permis de faire de l'économie circulaire un sujet pour tous les acteurs économiques, et plus seulement pour les gestionnaires de déchets. Selon l'expression utilisée par le Cnec, la loi Agec de 2020 aurait ainsi constitué un « coup de pied dans la fourmilière »18(*).

In fine, comme l'a souligné un éco-organisme de la filière REP PMCB, « les objectifs sont faits pour être challengeant et ambitieux »19(*), et les difficultés actuellement rencontrées dans leur atteinte quatre ans plus tard paraissent être révélatrices de l'ambition du législateur plutôt que d'un échec de la loi.

B. L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE, NOUVEL ENJEU PRIMORDIAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Au cours d'un déplacement auprès des institutions de l'UE, les rapporteurs, après avoir échangé avec la Commission européenne, la Représentation permanente de la France auprès de l'UE et des ONG européennes, ont pu constater l'importance de l'économie circulaire pour assurer une autonomie stratégique, enjeu particulièrement pris en compte à l'échelle européenne.

Les différents interlocuteurs rencontrés ont ainsi souligné la spécificité de l'économie circulaire par rapport aux autres volets de la politique environnementale : alors que le Pacte vert pour l'Europe semble, en 2025, à l'arrêt, l'économie circulaire est le seul objectif pour lequel une dynamique persiste, avec l'adoption de nombreuses réglementations sectorielles durant ces dernières années (règlement « Emballages » de 202520(*), règlement « Écoconception » de 202421(*), règlement « Batteries » de 202322(*), projet de révision de la directive-cadre déchets...). Un projet plus global de réglementation, l'acte européen sur l'économie circulaire, devrait d'ailleurs être présenté en 2026.

L'acte européen sur l'économie circulaire

La Commission européenne a annoncé qu'elle présenterait d'ici 2026 un « acte » européen sur l'économie circulaire qui vise à renforcer l'économie circulaire en Europe grâce à une série de mesures structurantes, avec un accent sur l'optimisation de la gestion des déchets, l'amélioration du recyclage des équipements électroniques et la création d'un cadre incitatif pour soutenir les entreprises et les acteurs publics dans cette transformation.

L'objectif principal de la Commission européenne est de réduire la dépendance aux ressources vierges, d'améliorer la gestion des déchets et d'optimiser l'utilisation des matières premières dans un cadre plus durable, en multipliant par deux d'ici 2030 le taux de circularité23(*).

Cette spécificité s'explique, selon la Commission européenne et selon la Représentation permanente de la France auprès de l'UE (RPFUE), par une prise de conscience de l'importance de la rétention de matière sur le continent européen. Le cabinet de la commissaire européenne Jessika Roswell, chargée de l'environnement, de la résilience en matière d'eau et d'une économie circulaire compétitive, évoque ainsi une menace, depuis la crise de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine, d'une « crise de la matière », qui serait également liée à une dépendance européenne aux importations.

En France, l'économie circulaire est un levier pour assurer l'autonomie stratégique nationale en réduisant la dépendance aux importations de ressources critiques. Elle apparaît, à ce stade, insuffisamment prise en considération.

Au contraire, certaines politiques mises en oeuvre dans le cadre de l'économie circulaire en France ont paradoxalement augmenté la dépendance aux importations plutôt qu'à la réduire dans certains secteurs. Au cours de son audition, l'Alliance du commerce a ainsi déploré une insuffisante prise en compte de la dépendance aux importations dans les obligations d'incorporation de plastique recyclé propres à la filière REP Textiles qui a conduit, dans un premier temps, à importer de la matière recyclée plutôt qu'à la recycler en France. De même, durant son audition, la Fédération nationale du bois (FNB) a déploré l'export de déchets de bois-construction engendré par la création en 2023 de la filière REP PMCB, en raison de l'insuffisance en France des capacités de recyclage.

Les politiques d'économie circulaire permettent pourtant de mobiliser un gisement de ressources matières considérables. Les déchets générés annuellement en France représentent potentiellement plus de 40 % des besoins annuels de matière pour la consommation24(*), et constituent donc une opportunité de réduction de la dépendance aux importations. Selon le Medef, il convient ainsi « de s'interroger sur la manière dont l'État prend en compte les enjeux relatifs aux ressources qui sont des enjeux de souveraineté majeurs. Or, ce sujet pourtant central est quasiment absent du fonctionnement du système REP. »

Ces mêmes politiques, en plus de réduire la dépendance aux importations, constituent aussi un potentiel frein aux délocalisations. Comme le souligne par exemple le Réseau Vrac et Réemploi au cours de son audition, la mise en oeuvre du réemploi d'emballages consignés rend difficile la délocalisation de la production : pour que ce mode d'emballage soit économiquement soutenable, les lieux de production et de distribution ne doivent pas être éloignés de plus de 200 kilomètres.

Les rapporteurs appellent à une prise de conscience collective au niveau national de notre vulnérabilité en termes d'approvisionnement en matières premières, et à assurer la prise en compte de l'impératif d'autonomie stratégique dans l'ensemble des politiques d'économie circulaire, en favorisant une vision interministérielle de ces politiques.

C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les auditions des rapporteurs ont permis de constater que l'acceptabilité de l'économie circulaire est conditionnée à l'impact des obligations sur la compétitivité économique. Comme l'a souligné par exemple la Fédération des entreprises de vente à distance (FEVAD), de nombreux acteurs économiques considèrent qu'à ce stade, la performance environnementale a été privilégiée dans la régulation des filières REP sans suffisamment prendre en compte l'impact de l'économie circulaire sur la performance économique.

1. Une augmentation exponentielle des écocontributions, source d'inquiétudes et de distorsions économiques

Les acteurs économiques entendus, dont notamment France Industrie et le Medef, ont fait part de leurs inquiétudes face au coût économique croissant des filières REP, qui apparaît insuffisamment évalué lors du vote de la loi Agec de 2020.

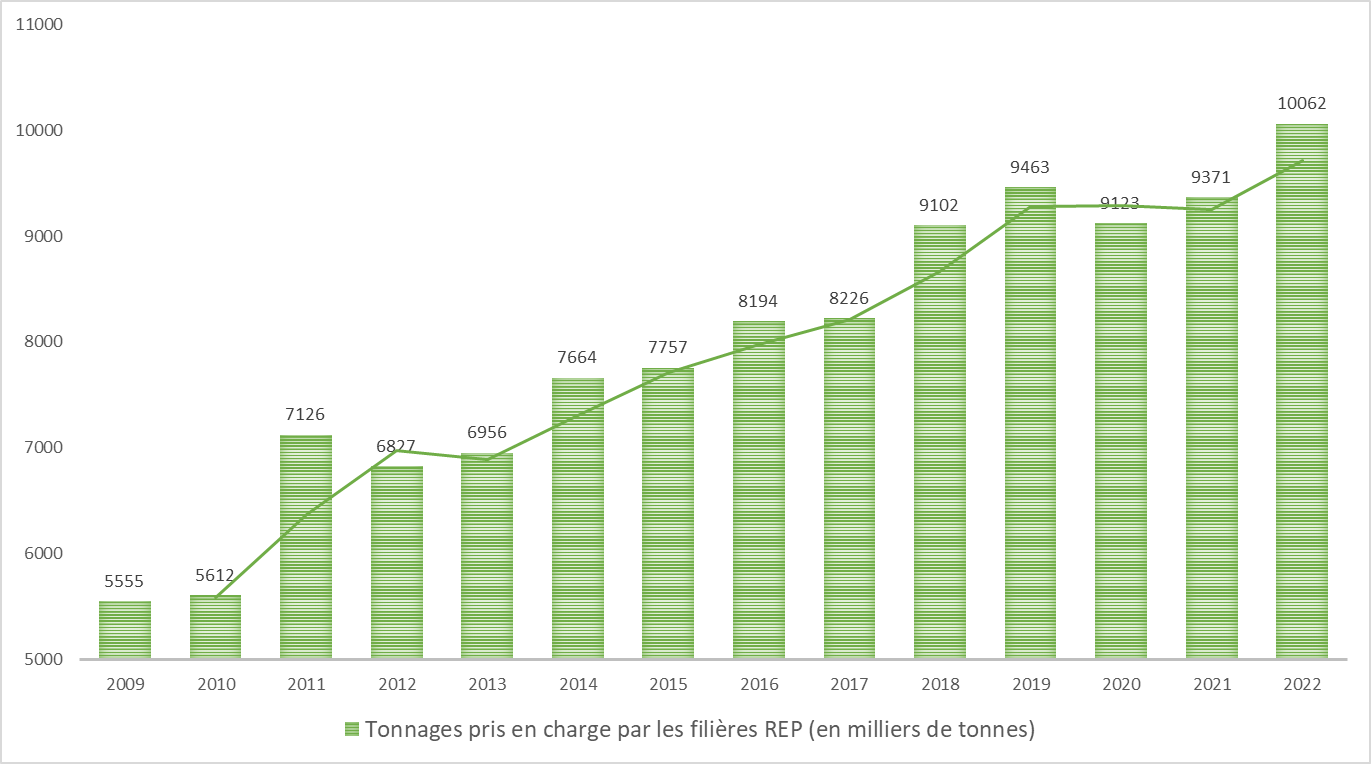

Pour les filières existantes, la loi Agec s'est ainsi traduite par un quasi-doublement des écocontributions du fait de l'extension des obligations (fonds réparation et réemploi, prise en charge du nettoiement, lutte contre les dépôts sauvages...). À l'horizon 2029, les écocontributions devraient ainsi atteindre 8 milliards d'euros, contre 900 millions d'euros en 2010, soit une multiplication plus de 8 en moins de 20 ans due à un élargissement du nombre de producteurs concerné et à une augmentation des écocontributions.

Évolution du montant total des

écocontributions

(constatée pour 2010 et 2022,

projetée pour 2024 et 2029)

Source : CATDD, à partir des données de la DGPR

À titre d'exemple, pour la filière REP des déchets, équipements électriques et électroniques (DEEE), l'intégration au cahier des charges des évolutions de la loi Agec de 2020 fait passer le montant des écocontributions de 382 millions d'euros en 2023 à 550 millions d'euros en 2025, en raison du renforcement des objectifs de collecte et de recyclage, de la création de fonds réemploi et réparation, et de l'obligation de financement de projets de recherche et développement. Comme le souligne l'éco-organisme de la filière REP DEEE Ecologic, l'acceptation de cette augmentation est « d'autant plus difficile que les justifications environnementales de ces augmentations ne sont pas démontrées et que les producteurs soupçonnent du gaspillage »25(*).

Cette hausse exponentielle engendre, comme le relèvent le Medef et France Industrie devant les rapporteurs, un manque d'acceptabilité de la part des producteurs, qui ne perçoivent pas une amélioration équivalente des performances environnementales des filières.

Pour les acteurs de la nouvelle filière REP PMCB, le manque d'acceptabilité économique est particulièrement fort en raison d'une trajectoire économique difficilement soutenable pour les acteurs économiques du secteur, comme le dénoncent les éco-organismes agréés26(*) et certaines organisations professionnelles, comme Coedis27(*), qui représente les entreprises de la distribution professionnelle spécialisées dans l'approvisionnement au second oeuvre du bâtiment.

Budget des éco-organismes de la

filière REP PMCB

(constaté pour 2023 et 2024,

projeté 2027)

Source : CATDD à partir des données de la DGPR

Le coût de l'économie circulaire est par ailleurs plus substantiel que celui des écocontributions, en raison d'une charge administrative liée à la mise en conformité aux exigences de la loi Agec de 2020. À titre d'exemple, pour le groupe Fnac-Darty, le coût administratif lié à la mise en conformité avec la loi Agec de 2020 est ainsi estimé à 1,5 million d'euros par la Fevad28(*).

Au-delà de l'impact économique direct, ces écocontributions sont source de distorsions de concurrence, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale.

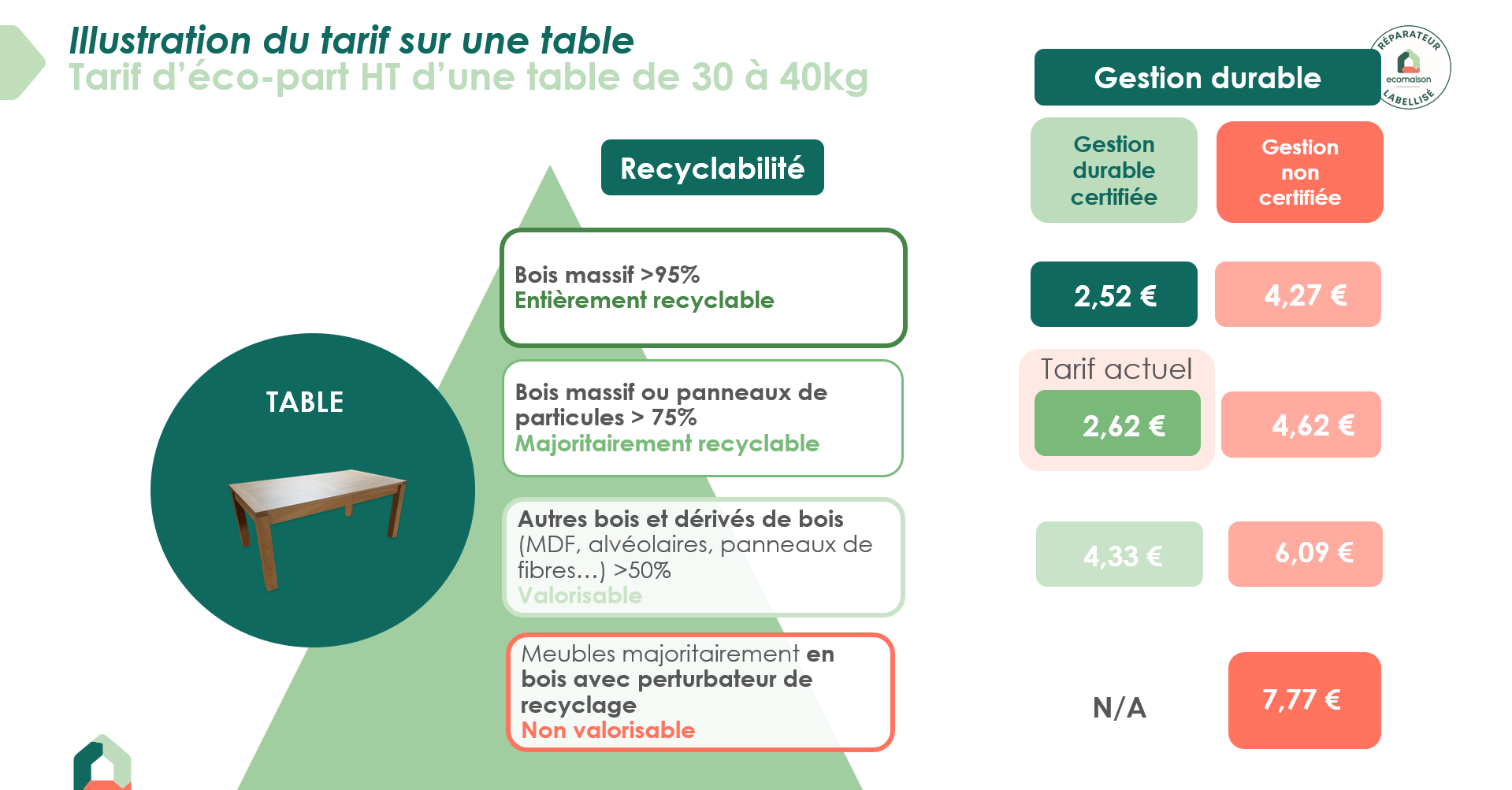

Les écocontributions peuvent tout d'abord favoriser certains produits par rapport à d'autres. Ainsi, comme le relève la Fédération nationale du bois (FNB), le barème des écocontributions de la filière REP PMCB tend structurellement à défavoriser le bois-construction, pourtant matériau plus vertueux environnementalement, par rapport aux autres matériaux de même catégorie : en 2023, le barème moyen d'écocontributions s'élève à 7,6 euros par tonne pour le bois-construction, contre 5 euros par tonne en moyenne pour les matériaux non inertes de la filière. La proposition de loi de Mme Anne-Catherine Loisier visant à rééquilibrer la filière REP PMCB au profit des produits du bois29(*), adoptée le 15 mai 2025 par le Sénat, vise précisément à répondre à cette problématique. Ce texte propose d'instaurer un mécanisme de juste répartition de l'effort financier attendu des différents matériaux, au profit des matériaux les plus performants en matière d'économie circulaire, en visant particulièrement le bois-construction.

Les rapporteurs appellent la poursuite de la navette parlementaire de ce texte, très attendu par la filière bois, et à son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, afin d'assurer une répartition plus équitable des efforts entre les matériaux.

2. La fraude de certains producteurs réduit l'acceptabilité de l'économie circulaire

a) Une fraude qui reste conséquente, en dépit des améliorations permises par l'article 62 de la loi Agec de 2020

La principale distorsion de concurrence relative à l'économie circulaire concerne la fraude aux écocontributions : il arrive en effet que des producteurs ne s'acquittent pas de leurs obligations relatives à l'économie circulaire, soit en ne s'enregistrant pas auprès d'un éco-organisme soit en établissant auprès de l'éco-organisme de fausses déclarations --. Ces « passagers clandestins », ou « free riders », bénéficient alors d'un avantage comparatif par rapport aux producteurs respectueux du cadre légal.

Alors que la part des écocontributions tend à devenir de plus en plus importante dans le prix du produit, la distorsion de concurrence avec les récalcitrants risques de nuire fortement à l'acceptabilité globale du dispositif.

Le contrôle et la sanction des fraudeurs : une procédure qui repose sur une coopération entre éco-organismes et administration

L'article R. 541-120-1 du code de l'environnement assigne aux éco-organismes une mission de sensibilisation des producteurs à leurs obligations de responsabilité élargie, et les charge d'établir des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées.

En application de cette disposition, les éco-organismes transmettent à la DGPR des dossiers permettant de lancer la procédure de sanction prévue à l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement :

- le ministre chargé de l'environnement met en demeure la personne intéressée, qui dispose d'un mois pour présenter ses observations ;

- par une décision motivée, le ministre chargé de l'environnement peut ensuite prononcer une amende administrative qui ne peut excéder, par unité ou par tonne de produits concernés, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 pour une personne morale. Dans les mêmes conditions, le ministre peut également ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 euros ;

- dans le cas où le producteur ne dispose pas d'un identifiant unique, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner en plus le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 euros.

L'article 62 de la loi Agec de 2020 a renforcé la lutte contre la fraude aux écocontributions en prévoyant :

- à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement qu'une interface électronique est soumise aux obligations de responsabilité élargie des producteurs, sauf lorsque l'interface justifie que le tiers producteur a déjà rempli ces obligations ;

- à l'article L. 541-10-10 du même code un identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de REP et qui peut être demandé par l'acheteur.

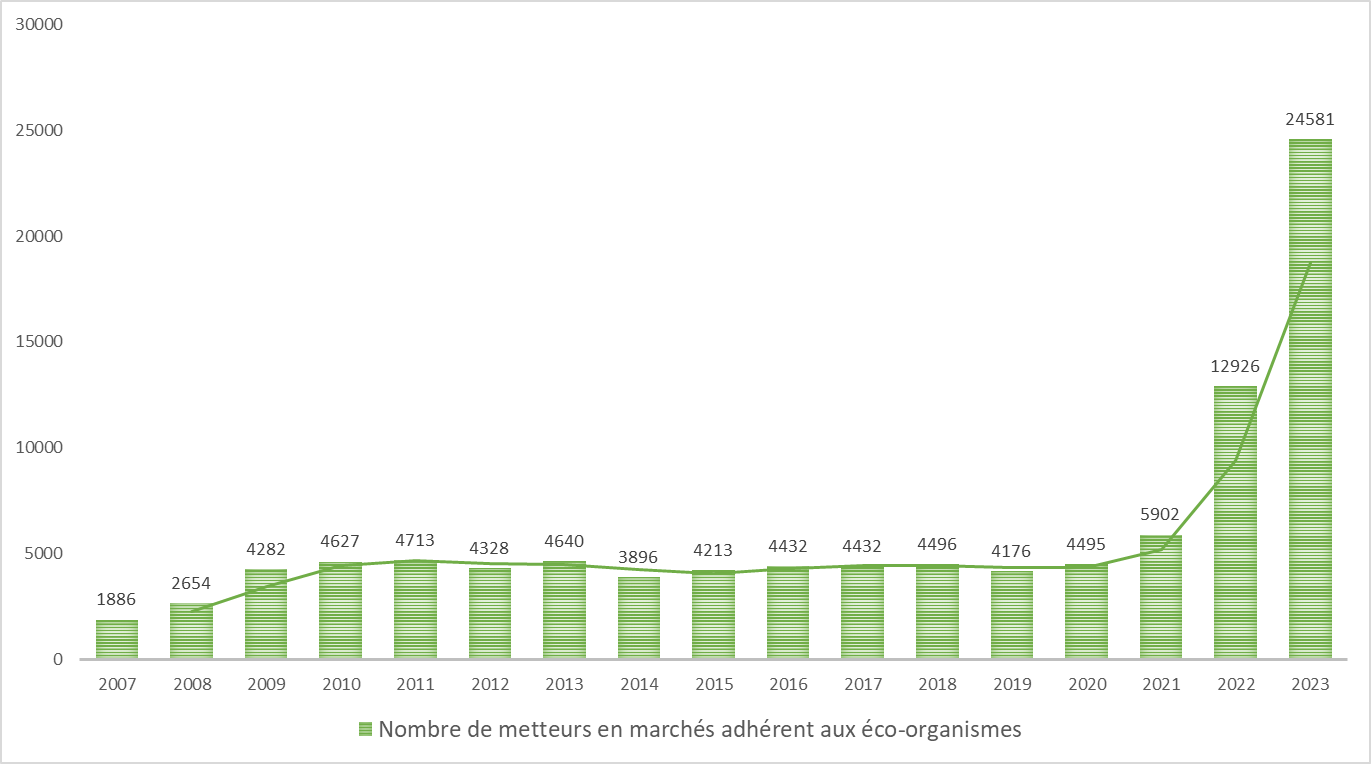

Le développement conjoint de ces deux outils a contribué fortement à réduire la fraude, tout particulièrement dans le cadre des interfaces électroniques. Dans la filière REP DEEE, la possibilité pour la place de marché de se substituer au producteur a ainsi entraîné une explosion du nombre de metteurs sur le marché contributeurs auprès d'un éco-organisme, témoignant d'une régularisation de la situation des producteurs fraudeurs. Entre 2021 et 2023, le nombre de metteurs en marché adhérents à un éco-organisme de la filière REP DEEE a ainsi été multiplié par cinq en seulement deux ans.

Évolution du nombre de metteurs en

marché adhérents

à la filière REP

DEEE

Source : à partir des données de l'éco-organisme Ecosystem

La fraude aux écocontributions reste toutefois un enjeu majeur pour les filières REP, tout en étant d'ampleur variable selon les filières et les produits.

Les sanctions prononcées par la DGPR contre les fraudeurs aux écocontributions sont, à ce stade, limitées : du 1er janvier 2024 au 15 mars 2025, 176 dossiers « complets » ont été transmis par les éco-organismes à la DGPR qui, en retour, a adressé 138 mises en demeure. Dans ce cadre, 46 metteurs sur le marché se sont d'ores et déjà mis en conformité et seules 7 sanctions ont été prononcées.

La fraude aux écocontributions est toutefois bien plus répandue que ne le laissent à penser les signalements effectués. Par exemple, s'agissant du bois-construction, la DGPR a reçu 20 signalements par les éco-organismes, pour un montant d'écocontributions évalué à 130 000 euros, qui ont conduit à 10 mises en demeure. La comparaison entre les déclarations aux éco-organismes et le gisement évalué par l'étude de préfiguration de la filière REP PMCB permet d'estimer qu'environ 35 % des mises sur le marché de bois ne font pas l'objet d'écocontributions, soit un chiffre bien plus conséquent que les quelques signalements remontés30(*).

La filière REP « Textile, linges et chaussures » (TLC) connaît également une fraude significative, en raison du développement du phénomène des « facilitateurs ». Depuis l'entrée en vigueur de l'identifiant unique, un marché de mandataires qui facilitent la déclaration des metteurs en marché asiatiques s'est développé, sans pour autant que ces facilitateurs s'assurent du respect des obligations REP par les metteurs en marché, et sans que ces obligations soient vérifiables. En 2025, environ 50 % des déclarations de la filière REP « Textiles » sont effectuées par ces facilitateurs, dont 90 % concernent des entreprises chinoises représentant environ 30 millions de pièces mises sur le marché, soit 1 % des volumes déclarés31(*).

À l'inverse, la fraude est plus limitée dans certaines filières REP. C'est par exemple le cas de la filière REP « Huiles lubrifiantes ou industrielles ». Bien que nouvelle (création par la loi Agec), cette filière REP parvient à faire contribuer l'équivalent de 93 % de son gisement. La fraude aux écocontributions reste ainsi marginale32(*), en raison de la structuration particulière du marché. De même, dans la filière REP PMCB, le nombre de free riders apparaît extrêmement faible pour les déchets inertes (minéraux) selon l'éco-organisme Écominero33(*).

Certains éco-organismes pointent également des suites insuffisantes portées aux signalements effectués : un éco-organisme, Valdelia, déclare ainsi avoir transmis une trentaine de dossiers étayés de contrevenants pour établir la non-adhésion et la non-contribution de metteurs sur le marché, sans pour autant avoir eu connaissance de la moindre sanction prononcée, dont la cause serait « un manque de moyens humains de la DGPR pour analyser ces dossiers et les instruire »34(*). De la même manière, l'éco-organisme Citeo dans la filière REP Emballages ménagers et papiers graphiques (EMPG) remarquait « jusqu'à présent un manque de visibilité sur le suivi et les actions menées par les pouvoirs publics pour investiguer sur les dossiers transmis », tout en se félicitant de « la récente publication de sanctions à l'égard de sept free riders » et en appelant la DGPR à poursuivre cette méthode35(*).

Le manque de moyens des services instructeurs oblige bien souvent la DGPR à se concentrer sur les dossiers les plus emblématiques : selon le Medef, « l'État n'a pas les moyens de sanctionner les petits montants. Or il s'agit le plus souvent d'une multitude de petits montants qui, ajoutés, constituent à la fin des montants importants. »36(*)

Enfin, l'effet dissuasif des sanctions prononcées (amendes administratives éventuellement assorties d'astreintes) est limité, comme le déplore l'Organisme coordinateur agréé pour la filière du bâtiment (Ocab), en raison d'un manque de communication de l'État sur les sanctions prononcées37(*).

Il convient de noter qu'une part irréductible de la fraude aux écocontributions s'inscrit dans un contexte plus large de contrebande et d'existence de marchés parallèles, les mesures ciblées sur la fraude aux écocontributions ne permettront en tout état de cause pas de réduire ces phénomènes. La filière REP « Produits du tabac » est particulièrement concernée, comme le dénonce l'éco-organisme Alcome38(*) : « le marché parallèle représente environ 38 % de la consommation, dont 15 % d'achats légaux à l'étranger, et 23 % de contrebande et de contrefaçon. Ces volumes échappent au dispositif d'écocontribution alors que la charge de leur nettoiement pèse sur Alcome. »

b) Des aménagements législatifs sont nécessaires, pour rendre la lutte contre la fraude plus dissuasive et efficace

Les rapporteurs appellent aujourd'hui à des évolutions législatives, dans la continuité de la loi Agec de 2020, pour assurer une lutte efficace contre la fraude et garantir ainsi l'acceptabilité de l'écocontribution chez l'ensemble des producteurs.

Plusieurs éco-organismes, des fédérations de producteurs, comme l'Association des industries françaises des matériaux (AIMCC), la Fédération des industries des peintures, encres, colles, couleurs et résines (Fipec) et L'Ameublement français ainsi que la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC) et l'Union nationale des entreprises de valorisation (Unev) ont évoqué la généralisation de la visibilité des écocontributions en tant que piste d'amélioration de la lutte contre la fraude. Selon eux, rendre visible pour le consommateur final l'écocontribution assumée sur un produit dans les différentes filières REP -- comme c'est aujourd'hui le cas pour les filières REP DEA et DEEE -- serait de nature à lutter contre les passagers clandestins et à mieux informer le consommateur39(*).

Au cours, de leurs auditions, la DGPR et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont toutefois émis des réserves quant à l'efficacité d'une telle mesure. Selon la DGCCRF, « l'affichage d'une écocontribution visible n'est pas gage d'une meilleure efficacité du dispositif de REP, et ne constitue pas un outil adéquat de lutte contre les fraudes, car la mention sur les factures n'est pas une garantie de paiement : un producteur fraudeur peut ne pas la payer et l'afficher quand même »40(*).

Une telle mesure n'apparaît également pas adaptée à l'objectif d'information du consommateur, également cité par les éco-organismes à l'origine de la proposition. En effet, comme le souligne également la DGCCRF, « son montant peut être dérisoire (ex : quelques centimes sur les téléphones mobiles), et n'a pas de signification autre que le montant payé par le producteur à l'éco-organisme pour la prise en charge de la fin de vie du produit. Il ne reflète pas le coût de gestion des déchets, encore moins le coût écologique du produit, et son affichage peut donc conduire à brouiller le message avec les autres informations environnementales (affichage énergétique, indice de réparabilité...), à minimiser les impacts environnementaux ». L'association de collectivités territoriales Amorce41(*) partage cette vision, considérant qu'en termes « d'affichage pour le public, des indices prévus par la loi Agec (réparabilité) semblent plus pertinents pour orienter le geste d'achat au regard de la qualité du produit et de son écoconception. »

Plus généralement, il n'est pas certain que la visibilité de l'écocontribution s'inscrive pleinement dans la logique de la REP : en vertu du principe « pollueur-payeur », l'écocontribution vise à internaliser le coût de gestion du produit, qui constitue le coût réel du produit, à l'image de la masse salariale ou des coûts de recherche et développement par exemple. Pour le président de la CiFREP « la transmission pure et simple de l'écocontribution aux consommateurs finaux déresponsabilise les producteurs » voire même risque de transformer la REP en une « responsabilité élargie du consommateur »42(*).

Les rapporteurs considèrent ainsi que, s'agissant de la lutte contre la fraude aux écocontributions, la généralisation de la visibilité de l'écocontribution n'est pas une mesure adaptée, ce d'autant plus que, comme le souligne la DGPR et la Fédération des magasins de bricolage (FMB)43(*), une telle mesure serait une charge administrative supplémentaire pour l'entreprise et pourrait réduire l'incitation à l'écoconception, en retirant l'écocontribution des négociations commerciales.

La poursuite des metteurs en marché non établis en France, et spécifiquement de ceux non établis dans l'Union européenne, apparaît particulièrement difficile. L'éco-organisme Aliapur de la filière REP Pneumatiques considère ainsi « qu'un à deux millions de pneus entrent en France sans payer d'écocontribution ». L'éco-organisme souligne que, pour le plus gros acteur identifié, domicilié hors de l'Union européenne, l'administration leur a indiqué que « des poursuites ont peu de chances d'aboutir »44(*).

En effet, comme le souligne le Medef, l'État est aujourd'hui « dans l'incapacité d'émettre des amendes administratives contre des entreprises basées à l'étranger » tandis que, pour les éco-organismes « la procédure actuelle les oblige à notifier à l'étranger les décisions des tribunaux français, ce qui est globalement faisable en Europe, mais très coûteux et compliqué hors UE, notamment en Asie »45(*).

L'obligation pour les producteurs non établis en France de désigner un mandataire financier permettrait de faciliter la poursuite de ces metteurs en marché étrangers.

Concrètement, ces producteurs étrangers seraient dans l'obligation de désigner par écrit un mandataire, une personne physique ou morale établie en France chargée d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de REP dont elle accepte le mandat. En cas de non-respect des obligations, l'éco-organisme puis la DGPR pourront ainsi poursuivre le mandataire.

Le principal obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure était sa compatibilité avec le droit européen. Il est toutefois sur le point d'être levé : la révision en cours de la directive-cadre déchets de 2008, qui a fait l'objet d'un accord en trilogue le 15 février 2025, permet aux États membres de rendre la désignation de mandataires financiers obligatoire46(*).

Les rapporteurs appellent ainsi à rendre cette désignation obligatoire comme le prévoient, dans la version adoptée par le Sénat, deux propositions de loi en cours de navette : la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile47(*) et la proposition de loi précitée visant à rééquilibrer la filière à REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois.

Si cette obligation est créée, une vigilance particulière devra être apportée à l'articulation avec la possibilité offerte par l'article 62 de la loi Agec de 2020 aux plateformes en ligne de se substituer aux producteurs dans les obligations de REP, comme l'ont demandé au cours de leur audition commune la Fevad et l'Alliance française des places de marché (AFPDM) : une telle disposition ne doit en effet pas créer de nouvelle obligation pour les producteurs pour lesquels la plateforme fait déjà office de mandataire.

Si l'obligation de désignation d'un mandataire financier permet de faciliter l'application de certaines sanctions, les rapporteurs en mesurent toutefois les limites. Comme le relève la DGPR, « l'efficacité de la mesure dépendra du respect de la désignation d'un mandataire, ce qui n'est pas garanti »48(*). En l'absence de désignation, il restera difficile d'émettre une quelconque sanction. La désignation d'un mandataire permettrait de cibler les déclarations incomplètes ou fausses de producteurs étrangers, plutôt que les producteurs n'ayant effectué aucune déclaration, qui ne désigneront probablement pas de mandataire. Des mesures complémentaires sont donc nécessaires.

De nombreux acteurs entendus ont également souligné la nécessité d'une coopération renforcée entre administrations. L'éco-organisme Aliapur a ainsi pointé le manque de coordination entre les services douaniers et la DGPR, tandis que le Medef considère que le croisement des données serait utile au contrôle des free riders.

En particulier, l'échange de données entre la DGPR et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) apparaît opportun afin de fiabiliser l'évaluation des tonnages mis sur le marché par les non-contributeurs49(*), et de disposer ainsi d'une meilleure évaluation des fraudes liées aux importations, qui nuisent à la compétitivité des producteurs français.

L'échange avec les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est également souhaitable, dans un contexte d'émergence de plateformes qui contreviennent à la fois au droit de la consommation et aux règles relatives à l'économie circulaire.

Pour les rapporteurs, il convient ainsi d'autoriser les agents de la DGPR, de l'Ademe, des douanes et de la DGCCRF à se communiquer des informations sur le respect des règles relatives à l'économie circulaire, pour renforcer le cadre des contrôles menés par ces administrations, comme le prévoient les deux propositions de lois précitées relatives à l'impact environnemental du textile et visant à rééquilibrer la filière à REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment au profit des produits du bois.

Il est enfin indispensable, pour mieux lutter contre la fraude aux écocontributions, de rendre les sanctions plus dissuasives, en systématisant la publicité des sanctions prononcées et -- comme le propose la DGPR -- de relever le montant des sanctions prévues : il pourrait ainsi être envisagé d'imposer le paiement rétroactif des contributions non payées à un éco-organisme pour que la fraude coûte in fine plus cher que l'adhésion à un éco-organisme.

Proposition n° 650(*) : Pour renforcer la lutte contre la fraude aux écocontributions et ainsi redonner confiance en l'économie circulaire, il convient de :

- rendre obligatoire la désignation d'un mandataire financier pour les metteurs en marché non établis en France ;

- autoriser le partage d'informations entre administrations ;

- rendre les sanctions plus dissuasives par la publication systématique des sanctions prononcées et le relèvement des niveaux de sanction.

II. PILOTER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE INDISPENSABLE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE

A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE

1. À l'échelle nationale, une stratégie industrielle doit fixer, à moyen terme, les orientations de l'économie circulaire

De nombreuses organisations entendues par les rapporteurs ont déploré le manque de vision industrielle du déploiement des filières REP. Comme le souligne l'éco-organisme Valobat, le « déploiement d'une REP a des incidences sur la politique industrielle du tri, du recyclage et de la valorisation »51(*), il est ainsi nécessaire de « discuter des grandes orientations organisationnelles et industrielles structurantes ». De même, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) insiste sur la nécessité d'une stratégie industrielle coconstruite, « tenant compte des impacts industriels, sociaux, économiques et environnementaux sur toute la chaîne de valeur »52(*).

De nombreux acteurs déplorent également le manque de visibilité à moyen terme sur les orientations politiques de l'État en matière d'économie circulaire, qui entrave la capacité des opérateurs à investir, selon le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets (SNEFiD).

La planification actuelle apparaît ainsi trop « en silos ». Une multiplication de réflexions sectorielles, sur des filières REP particulières, a créé aujourd'hui un « archipel de réglementations », sans réflexion d'ensemble sur les orientations de l'économie circulaire. De nombreux acteurs ont, à ce titre, déploré l'absence de document planificateur intégrateur, depuis la feuille de route économie circulaire (Frec) de 2018.

Enfin, l'absence de dimension interministérielle empêche également le déploiement d'une économie circulaire équilibrée, qui prend en compte non seulement les enjeux environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. Les enjeux de l'économie circulaire dépassent en effet largement le périmètre du ministère de la transition écologique. Le Medef appelle à réfléchir à l'économie circulaire « dans un cadre plus global qui est celui de la politique industrielle de la France et d'une stratégie sur les ressources »53(*).

L'économie circulaire implique en effet un développement industriel, un aménagement du territoire réfléchi ainsi qu'une politique active de formation. À titre d'exemple, lors de son audition, le Réseau Vrac et Réemploi a évoqué les besoins conséquents en formation identifiés pour les prochaines années : le réseau a identifié durant les 15 prochaines années un potentiel de plus de 30 000 emplois dans le secteur du vrac et du réemploi pour atteindre les objectifs de la loi Agec de 2020.

Une stratégie industrielle transversale et interministérielle de l'économie circulaire est ainsi aujourd'hui nécessaire.

Celle-ci doit fixer des objectifs de moyen-terme -- sur 10 ans par exemple --, déclinés par filière REP, qui concerneraient bien sûr les éco-organismes et les metteurs en marché, mais aussi l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire qui contribuent à l'atteinte de ces objectifs : collectivités territoriales, opérateurs de déchet, acteurs de l'ESS, associations environnementales... Cette stratégie identifierait les besoins en capacité ainsi que les leviers à mettre en oeuvre, tout au long de la durée de vie du produit (prévention, réparation, réemploi, recyclage, etc.), pour appuyer la stratégie nationale. Elle dresserait également un schéma directeur pour la réparation, la réutilisation et le réemploi, en cartographiant les gisements sur le territoire.

L'élaboration de la stratégie pourrait être utilement confiée au Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) dont c'est le rôle. Placé auprès du Premier ministre, le SGPE a en effet notamment pour mission de coordonner « l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire »54(*). Le positionnement politique de cet organe est adapté à cette mission. Portée par le Premier ministre, la stratégie définie pourrait ainsi s'imposer à l'ensemble des ministères, à charge pour eux de prendre en compte ces orientations dans leurs politiques.

Comme l'appelle de ses voeux la Fnade, « une véritable co-construction industrielle avec l'ensemble des acteurs concernés »55(*) est indispensable pour dimensionner au mieux cette stratégie. Le SGPE devrait ainsi mener une large concertation initiale en amont de la définition de la filière, qui intégrerait l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire.

2. Une stratégie territorialisée par les régions, chefs de file de l'économie circulaire

La déclinaison territoriale de cette stratégie nationale pourrait naturellement être confiée aux régions, qui sont l'échelon de planification en matière de prévention et de traitement des déchets.

En effet, l'article 8 de la loi NOTRe de 201556(*) a confié aux régions un rôle de planification en matière de gestion des déchets, inscrit à l'article L. 541-13 du code de l'environnement. Les régions sont ainsi chargées d'élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), qui concourt à l'atteinte des objectifs nationaux, en planifiant l'implantation territoriale des installations et en incluant un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.

L'article 109 de la loi Agec de 2020 a renforcé son rôle, en lui confiant « la coordination et l'animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d'économie circulaire, notamment en matière d'écologie industrielle et territoriale »57(*).

La région dispose depuis une décennie d'une compétence de planification en matière de déchets. Il s'agit donc de l'échelon naturel de déclinaison territoriale de la stratégie industrielle nationale d'économie circulaire, qui pourrait être incluse au PRPGD.

L'association d'élus Régions de France a toutefois déploré une appropriation hétérogène par les régions de cette nouvelle compétence, en raison d'un portage politique parfois insuffisant.

Les rapporteurs considèrent que pour assurer une véritable appropriation politique de l'économie circulaire des régions, des moyens financiers calibrés pour l'exercice de cette compétence doivent être mis à leur disposition : le fonds économie circulaire pourrait être cogéré entièrement par l'Ademe et les régions, constituant ainsi le « bras armé » de l'application, par les régions, de la stratégie nationale. L'Ademe pourrait ainsi jouer pleinement son rôle de préconisation de lignes directrices et d'appui technique, tandis que la gestion opérationnelle de ce fonds serait assurée par les régions.

L'article 57 de la loi dite « 3DS » de 202258(*) prévoit une telle délégation, codifiée à l'article L. 131-6 du code de l'environnement, mais qui reste partielle (seule une partie des fonds sont cogérés) et sur une base volontaire qui peine à produire des effets.

Le fonds économie circulaire

Créé en 2009 sous le nom initial de fonds déchets et géré par l'Ademe, le fonds économie circulaire vise à soutenir financièrement les projets contribuant à la réduction des déchets, au réemploi, au recyclage et à la transition vers une économie plus sobre en ressources.

Ce fonds s'élève, en 2025, à 170 millions d'euros. En 2024, il a ciblé des actions visant à faire évoluer les pratiques de consommation et les pratiques des collectivités en charge du service public des déchets, à développer l'écoconception, à soutenir le recyclage et à développer des actions d'accompagnement et de structuration des entreprises comme des collectivités territoriales59(*).

Il convient enfin d'éviter de décliner mécaniquement les objectifs nationaux par régions. Comme l'a fait remarquer l'association Régions de France, le « nomadisme » régional des déchets, expliqué par les caractéristiques propres à chaque région qui rendent plus ou moins facile l'implantation d'installations de traitement, rend difficile la fixation d'objectifs régionaux uniformes. Les régions devraient donc être chargées de simplement contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale, sans se voir assigner d'objectifs chiffrés.

Proposition n° 1 : Élaborer une stratégie industrielle pluriannuelle de l'économie circulaire, en associant l'ensemble des parties prenantes.

Cette stratégie fixerait des objectifs chiffrés de moyen terme et préciserait les leviers à mobiliser (écocontributions, dispositifs de formation, soutiens publics, investissements...), tout en clarifiant ce qui relève ou non du champ d'intervention des éco-organismes.

Elle doit être :

- élaborée au niveau national par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), service à compétence interministérielle rattaché au Premier ministre ;

- territorialisée par les régions, désignées chefs de file de l'économie circulaire, qui exerceraient cette mission en s'appuyant sur le fonds économie circulaire, cogéré avec l'Ademe.

B. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA GOUVERNANCE DES ÉCO-ORGANISMES, POUR AFFIRMER LE RÔLE DE RÉGULATEUR DE L'ÉTAT ET RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION

1. Mieux associer les parties prenantes au pilotage des filières REP par une réforme de la gouvernance

a) Une gouvernance entre les mains exclusives des metteurs en marché, au détriment des collectivités territoriales et des opérateurs de déchets

La gouvernance des filières REP suscite une réelle insatisfaction de la part de nombreux acteurs, comme ont pu le constater les rapporteurs à l'issue de leurs travaux préparatoires.

Les décisions structurantes sont en effet prises, dans le respect du cahier des charges défini par arrêté, par les éco-organismes, des sociétés de droit privé détenues par les metteurs en marché.

De nombreux acteurs ont pointé le « conflit d'intérêts majeur », selon l'expression de l'AMF60(*), d'une telle centralité des metteurs en marché : étant eux-mêmes les financeurs, au titre de l'écocontribution, l'intérêt financier objectif de l'éco-organisme consiste à réduire le poids des obligations financières assumées, au détriment des autres acteurs de l'économie circulaire, et en particulier des collectivités territoriales et des opérateurs de déchets.

Comme l'a ainsi souligné l'association de collectivités territoriales Amorce, « les associations de collectivités constatent la difficulté à obtenir la prise en compte de leur demande lorsque l'État n'a pas fixé de garde-fou dans les arrêtés portant cahier des charges, lorsqu'il ne demande pas de contrat type dans les dossiers d'agrément ou lorsqu'il laisse aux parties prenantes décider du montant des soutiens à verser aux collectivités locales. Ces négociations aboutissent généralement à des blocages avec des refus de compenser à la juste mesure les coûts supportés par les collectivités. »61(*)

La centralité des metteurs en marché fait l'objet d'une dénonciation particulièrement forte et partagée par les opérateurs de déchets. Selon la Fnade, « la loi Agec a ainsi déséquilibré les relations entre les éco-organismes et le reste des acteurs », en conduisant à « tirer la filière vers le bas », avec des « industriels de la gestion et de la valorisation des déchets sous-payés par rapport à la prestation réalisée »62(*). Le Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFiD) partage le même constat, dénonçant la « volonté de faire toujours moins cher des éco-organismes », tandis que la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire (Federrec) évoque « le déséquilibre dans les relations commerciales avec les gestionnaires de déchets », avec des éco-organismes qui auraient « un droit de vie ou de mort sur les acteurs privés intervenant sur leur marché »63(*). Enfin, pour l'Association des recycleurs indépendants (ARI), le déséquilibre des relations commerciales avec les éco-organismes constitue « le coeur des problématiques des recycleurs indépendants »64(*).

Certains éco-organismes reconnaissent eux-mêmes une « contestation par les représentants des gestionnaires de déchets des barèmes de soutien financier établis par l'éco-organisme »65(*).

Ce déséquilibre dans les relations entre éco-organismes et opérateurs de déchets entraîne des conséquences identifiées par les quatre organisations représentatives des opérateurs de déchets entendus : conditions tarifaires drastiques, clauses abusives, durées de contrat trop courtes ou encore absence de rémunération de certaines prestations.

Il est bien entendu inévitable que l'éco-organisme -- une société privée -- essaie de contracter avec les opérateurs de déchets au plus faible prix possible. Toutefois, comme le relèvent les organisations précitées et comme l'a notamment souligné le rapport interinspections relatif à la performance et à la gouvernance des filières REP66(*), la plupart des éco-organismes sont en position de monopole ou d'oligopole sur leur filière REP. Leur position largement dominante sur les acteurs privés intervenant sur leur marché et leur pouvoir de structuration de marché exorbitant entraîne structurellement un déséquilibre dans leurs relations avec les opérateurs de déchets.

Au-delà des opérateurs de déchets, d'autres acteurs insistent sur la nécessité d'une plus grande co-construction des filières REP. Le Medef considère ainsi qu'afin « d'assurer le bon fonctionnement des filières REP, il est nécessaire de coconstruire ces filières en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs concernés puis d'assurer une juste concurrence entre les acteurs ainsi qu'un suivi et des sanctions proportionnées en fonction des enjeux et des responsabilités imputables à chacun. »67(*) De même, pour l'AMF « la très faible (ou inexistante) représentation de l'ensemble des parties prenantes dans la gouvernance des REP compromet son efficacité, puisque l'ensemble des acteurs du secteur sont concernés par le dispositif : collectivités, petites entreprises du secteur, ESS. »68(*)

b) Les instances créées par la loi Agec de 2020 -- la CiFREP et la CPP -- n'ont pas atteint leur objectif d'association des parties prenantes

L'article 62 de la loi Agec de 2020 a réformé la gouvernance des filières REP dans le sens d'une plus grande association des parties prenantes en prévoyant la création :

- de la commission interfilières REP (CiFREP), qui a vocation à être l'instance de dialogue transversale aux différentes filières REP ;

- des comités des parties prenantes (CPP), placés auprès de chaque éco-organisme, qui rendent un avis public non contraignant sur certaines décisions.

La CiFREP et les CPP

Placée auprès du ministre chargé de l'environnement, la CiFREP est composée de 5 collèges69(*), représentant les producteurs, les associations de protection de l'environnement, les opérateurs de déchets et l'État. Elle émet des avis non contraignants sur les projets d'arrêtés portant cahiers des charges, sur les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels, sur les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des écocontributions et sur les orientations des actions de communication interfilières.