N° 813

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur les

unités

d'élite

de la

gendarmerie et de la police

nationales,

Par M. Bruno BELIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

M. Bruno Belin, rapporteur spécial des crédits de la mission « Sécurités », a présenté le mercredi 2 juillet 2025 les conclusions de son contrôle sur les unités d'élite de la gendarmerie et de la police nationales : le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), l'unité du RAID1(*) de la police nationale et la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police (BRI-PP).

I. DES UNITÉS D'ÉLITE AUX MISSIONS COMPARABLES MAIS AYANT CHACUNE LEURS SPÉCIFICITÉS

A. L'ACCOMPLISSEMENT DE MISSIONS EXIGEANTES AU SERVICE D'UN CONTINUUM DE SÉCURITÉ

1. Des missions nombreuses et protéiformes

Les unités d'élite, qui doivent être distinguées des forces spéciales2(*), se voient confier quatre catégories de missions, qui apportent une contribution de très haut niveau à la lutte contre toutes les formes de criminalité ou de danger significatif portant sur l'ordre public, la population ou les personnes et intérêts essentiels :

- l'intervention spécialisée, définie comme la capacité à résoudre les situations les plus complexes et dangereuses (prises d'otages, forcenés armés, actes terroristes, etc.), par la négociation ou la force ; c'est ce type de missions qui a d'ailleurs justifié la création de ces unités, à la suite de la prise d'otages de Munich en 1972 ;

- le concours au travail des services de police judiciaire ; ces missions correspondent notamment aux interpellations difficiles, aux filatures et à l'observation ;

- la protection d'autorités (président de la République, postes diplomatiques, etc.), l'évacuation de ressortissants français à l'étranger, et le transfèrement de personnes présentant un fort degré de sensibilité, ainsi que la sécurisation d'évènements d'ampleur ;

- le rétablissement de l'ordre dans les situations très dégradées sur l'ensemble du territoire, y compris par exemple dans les établissements pénitentiaires.

2. Des unités d'élite intégrées dans un système de sécurité intérieure

Si les trois unités sont dites d'« élite », elles ne présentent un intérêt systémique qu'en ce qu'elles sont pleinement intégrées à un écosystème de forces de sécurité intérieure, dont elles ne représentent qu'une faible part en termes d'effectifs et d'activités.

Ces unités ont ainsi vocation à intervenir pour les missions les plus dangereuses, complexes ou sensibles. Elles sont, en outre, en capacité d'utiliser des techniques et des moyens spécifiques, notamment en termes d'armement. Elles constituent un « dernier recours » pour de nombreux services en charge de la sécurité, de la justice ou du renseignement.

B. DES SPÉCIFICITÉS PROPRES À CHAQUE UNITÉ

Si les unités partagent un champ missionnel largement commun, elles présentent aussi chacune leurs spécificités.

1. Un rattachement organique à des autorités distinctes et des statuts différents

En premier lieu, il convient de distinguer la BRI-PP et le RAID, composés d'effectifs de la police nationale, du GIGN, regroupant des effectifs de la gendarmerie nationale qui relèvent, par conséquent, du statut de militaire.

En second lieu, s'ajoute une différence tenant à l'autorité compétente pour chacune d'entre elles : le GIGN dépend du directeur général de la gendarmerie nationale, tandis que le directeur général de la police nationale a autorité sur le RAID et le préfet de police sur la BRI-PP.

2. Des équilibres variables dans le poids de chaque type de missions

La BRI-PP est la première des trois unités à avoir été mise en place, en 1964. Alors spécialisée dans la lutte contre un grand banditisme foisonnant, elle intègre en 1972, à la suite de la prise d'otage de Munich, une brigade anti-commandos et prend le surnom d'« antigang », à même d'intervenir en situations de crise (prises d'otages, attaques terroristes, etc.). Aujourd'hui encore, elle voit néanmoins une partie très substantielle de son activité relever de la police judiciaire, non seulement dans le cadre d'arrestations difficiles, mais également de filatures et de surveillances.

Le GIGN, créé en 1974, qui avait pour vocation initiale de répondre spécifiquement aux situations de crise, accomplit également des missions d'observation, de recherche et d'interpellations complexes, dans le cadre du concours à la police judiciaire, ainsi que de protection.

Enfin, le RAID, créé en 1985, qui visait initialement également à apporter une réponse aux situations de crise, procède par ailleurs notamment à des missions d'interpellations à risque et de protection. En revanche, l'investigation occupe jusqu'à présent une faible part de son activité.

3. Des effectifs de dimensions variables

Les trois unités d'élite présentent des dimensions très différentes en termes d'effectifs. Alors que le GIGN est composé d'environ 1 000 personnels, les effectifs du RAID en représentent environ la moitié, tandis que ceux de la BRI-PP sont un peu plus d'une centaine.

Ces écarts d'effectifs s'expliquent principalement de trois manières : des différences dans le périmètre des zones de compétence, plus concentré pour la BRI-PP3(*) ; une augmentation progressive modérée du nombre des personnels chargés de l'intervention aux échelons centraux, qui demeurent néanmoins inférieurs à 100 personnels dans chaque force ; surtout, la tendance historique à l'intégration par le RAID et le GIGN, sous la forme d'antennes territoriales, de services initialement autonomes. Ce processus s'est en outre accompagnée de la création d'antennes ex nihilo4(*). L'intégration organique des antennes du GIGN au sein d'une entité unique en 2021 a ainsi conduit à faire passer les effectifs de 400 à environ 1 000 personnels.

II. UNE COUVERTURE DU TERRITOIRE COHÉRENTE ET UNE EFFICACITÉ PARTAGÉE DES TROIS UNITÉS

A. UNE COUVERTURE DU TERRITOIRE COHÉRENTE

1. Une couverture du territoire selon un système de zones de compétences...

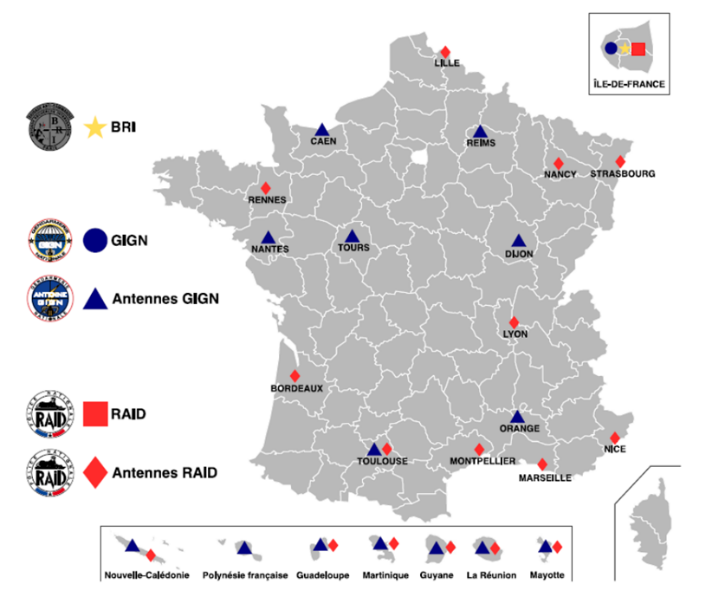

L'action des unités d'élite répond à la compétence géographique des administrations dont elles relèvent :

- Le RAID est compétent sur le ressort de la zone relevant de la police nationale, schématiquement, les villes de taille significative ;

- Le GIGN est compétent en zone « gendarmerie », à savoir, globalement, les territoires ruraux, périurbains et les petites villes ;

- La BRI-PP est pour sa part en charge de la zone de compétence de la préfecture de police : Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Concrètement, pour ces trois derniers départements, un partage s'opère avec le RAID.

Le RAID et le GIGN disposant d'une compétence nationale, il n'est pas possible pour leurs unités centrales respectives, situées en région parisienne, de répondre très rapidement aux sollicitations provenant de l'ensemble du territoire. C'est la raison pour laquelle, dans un contexte marqué par les attentats terroristes de 2012 à 2016, des antennes territoriales au sein des deux unités ont été mises en place progressivement, y compris via l'intégration de services qui leur était initialement extérieurs. Ces antennes, qui se sont multipliées au fil des années, complètent l'action de l'échelon central.

Implantations de la BRI-PP, du GIGN et du RAID

Source : commission des finances, d'après une carte (modifiée) du ministère de l'Intérieur

2. ...qui connaît une certaine souplesse

La répartition du territoire en zones « police » et « gendarmerie » n'empêche pas une certaine agilité dans la mise en oeuvre des missions des unités d'élite.

En premier lieu, il est fait exception au principe de la répartition géographique des compétences en cas d'urgence absolue, conformément au schéma national d'intervention de 2016. Dans cette hypothèse, chacune des unités peut intervenir en premier, quelle que soit le territoire concerné, afin de permettre la résolution de la crise, ou a minima sa stabilisation.

En second lieu, des compétences spécifiques sont attribuées à certaines unités, afin de tirer profit d'expertises particulières. À titre d'illustration, le GIGN est dit « menant » pour les plans gouvernementaux sur la piraterie maritime, la piraterie aérienne, les centres nucléaires de production d'électricité et les emprises militaires, les autres unités pouvant être « concourantes ».

B. UNE EXPERTISE ET UNE EFFICACITÉ PARTAGÉES

La réalisation des missions confiées aux unités d'élite et leur fonction de « dernier recours » suppose la maîtrise complète de capacités rares, parmi lesquelles une préparation rapide à l'intervention, l'effraction, la négociation, la plongée, le parachutisme, la gestion du risque NRBC5(*), l'escalade, l'approche sous blindage, le soutien médical opérationnel, le tir et l'utilisation de capacités cynophiles.

Les résultats obtenus par ces unités sont salués par l'ensemble des acteurs concernés. Ils sont atteints grâce à un degré très élevé de sélectivité dans le recrutement, une formation complète, l'utilisation de matériels spécifiques et un engagement sans faille des effectifs.

Par ailleurs, la coexistence et l'articulation des compétences des unités d'élite font aujourd'hui l'objet de peu d'inquiétudes. Le changement de contexte sécuritaire et la volonté des chefs d'unité de coopérer de façon volontariste a permis de renforcer leur complémentarité. Si chaque unité est fière de porter son écusson, leur coexistence est source d'une saine émulation entre les effectifs de chacune d'entre elles, qui partagent les succès et drames des autres.

III. FACE À UNE HAUSSE DU NIVEAU D'ACTIVITÉ, UNE PROGRESSION DES MOYENS QUI NE RÉPOND PAS À L'ENSEMBLE DES BESOINS

A. DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE DU NIVEAU D'ACTIVITÉ ...

Au cours de la dernière décennie, les unités d'élite ont connu une hausse de leur engagement se matérialisant, quantitativement, par une augmentation de leur niveau d'activité et, qualitativement, par le durcissement des menaces auxquelles elles ont vocation à répondre.

Le RAID a ainsi connu entre 2019 et 2024 une hausse de son activité de 43 %6(*), le nombre d'interpellations à domicile ayant par exemple augmenté de plus de 90 % (passant de 390 à 755).

De même, l'engagement du GIGN a significativement augmenté sur la période, notamment les missions de protection (+ 285 %), d'interpellation (+ 332 %), et d'intervention (+ 28 %).

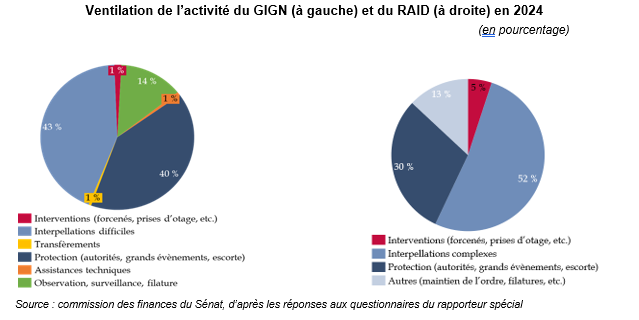

Pour le GIGN et le RAID, les missions d'interpellations difficiles et de protection sont nettement majoritaires, l'intervention étant en réalité plus épisodique.

La BRI-PP connaît, quant à elle, une relative stabilité de son activité sur les 5 dernières années, tant s'agissant de l'activité judiciaire (40 dossiers traités par an en moyenne et 200 interpellations) que des interventions (entre 10 et 15 par an, mais 26 en 2024).

En 2024, les unités d'élite ont tout particulièrement contribué au succès des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et au rétablissement de l'ordre en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

B. ...DES MOYENS QUI ONT PROGRESSÉ...

Au total, le budget total exécuté, hors CAS « Pensions », pour l'ensemble des trois unités d'élite, s'établit à un peu plus de 140 millions d'euros en crédits de paiement en 2024, soit un peu plus de 0,5 % des dépenses de la mission « Sécurités » exécutées la même année. En incluant la contribution au CAS « Pensions », les dépenses s'établissent à 200 millions d'euros.

|

Budget exécuté du GIGN

|

Budget exécuté du RAID

|

Budget exécuté de la BRI-PP

|

|

|

|

|||

Sur les dernières années, les dépenses totales des différences unités ont eu tendance à augmenter. Cette tendance résulte néanmoins largement de la hausse des effectifs liée essentiellement à des évolutions périmétriques du RAID et a fortiori du GIGN7(*), à un niveau d'activité en augmentation, à une progression du coût et de la rapidité de l'obsolescence des matériels, à la multiplication et au durcissement des menaces, ainsi qu'à la préparation des JOP de 2024.

C. ...SANS RÉPONDRE TOUTEFOIS À TOUS LES BESOINS, MÊME ESSENTIELS

Malgré des moyens nettement supérieurs aux services traditionnels de gendarmerie et de police, les unités d'élite ne sont aujourd'hui pas en capacité de faire face à l'ensemble de leurs besoins, pour certains essentiels.

Si des stratégies d'adaptation sont utilement mises en oeuvre, il apparaît nécessaire de répondre rapidement à certains enjeux :

- la dotation en véhicules apparaît aujourd'hui insuffisamment adaptée, notamment des points de vue de leur nombre, de leur type, de leur âge moyen et de leur kilométrage ;

- face à la hausse du niveau d'activités, une forte tension sur les effectifs est constatée dans de nombreuses implantations du RAID et du GIGN, en particulier dans leurs antennes territoriales, au détriment des capacités opérationnelles et du temps de repos des personnels ;

- le RAID et la BRI-PP peinent aujourd'hui, pour des raisons tenant notamment aux modalités de passation de marchés publics spécifiques à leurs besoins de « niche », à accéder à certains matériels pourtant essentiels, à l'image de protections balistiques. Cette situation doit être résolue rapidement, par exemple en mettant en place une cellule de commande publique au niveau des deux forces ;

- enfin, les unités d'élite n'échappent pas aux difficultés immobilières dont souffrent les forces de la police et de la gendarmerie nationales en général. Certains locaux apparaissent ainsi inadaptés, exigus, ou en mauvais état.

* 1 Recherche, assistance, intervention, dissuasion.

* 2 Qui sont rattachées au ministère des armées, et essentiellement destinées à mener des opérations dans le cadre de situations de conflits, aujourd'hui à l'étranger.

* 3 Voir infra.

* 4 Idem.

* 5 Nucléaire, radiologique, biologique et chimique.

* 6 1 380 saisines acceptées en 2024, contre 964 en 2019, pour 1 494 saisines au total en 2024, contre 1 090 en 2019.

* 7 Voir supra.