C. UNE GESTION DE L'AME RELATIVEMENT SATISFAISANTE

1. Une organisation de l'affiliation à l'AME efficace dans les CPAM

Conformément à l'article L. 2521 du code de l'action sociale et des familles, « la première demande d'aide médicale de l'État est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'État. » La carte est accordée pour une durée d'un an, sur décision du directeur de l'organisme d'assurance maladie, ici la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

De plus, « toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'État peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'État, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département. Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie. »

Les CPAM sont donc chargées de l'instruction des primo-demandes et des demandes de renouvellement de l'aide médicale de l'État. Lors du dépôt d'un dossier, elles s'assurent que chacune des pièces constitutives du dossier sont valides (pièce d'identité, attestation de résidence stable depuis trois mois et preuve de ressources inférieures au plafond défini par la loi). Le dépôt d'un dossier d'AME se fait par le demandeur venu sur place, très souvent sur rendez-vous. Un formulaire est rempli par le personnel de la CPAM à cette fin.

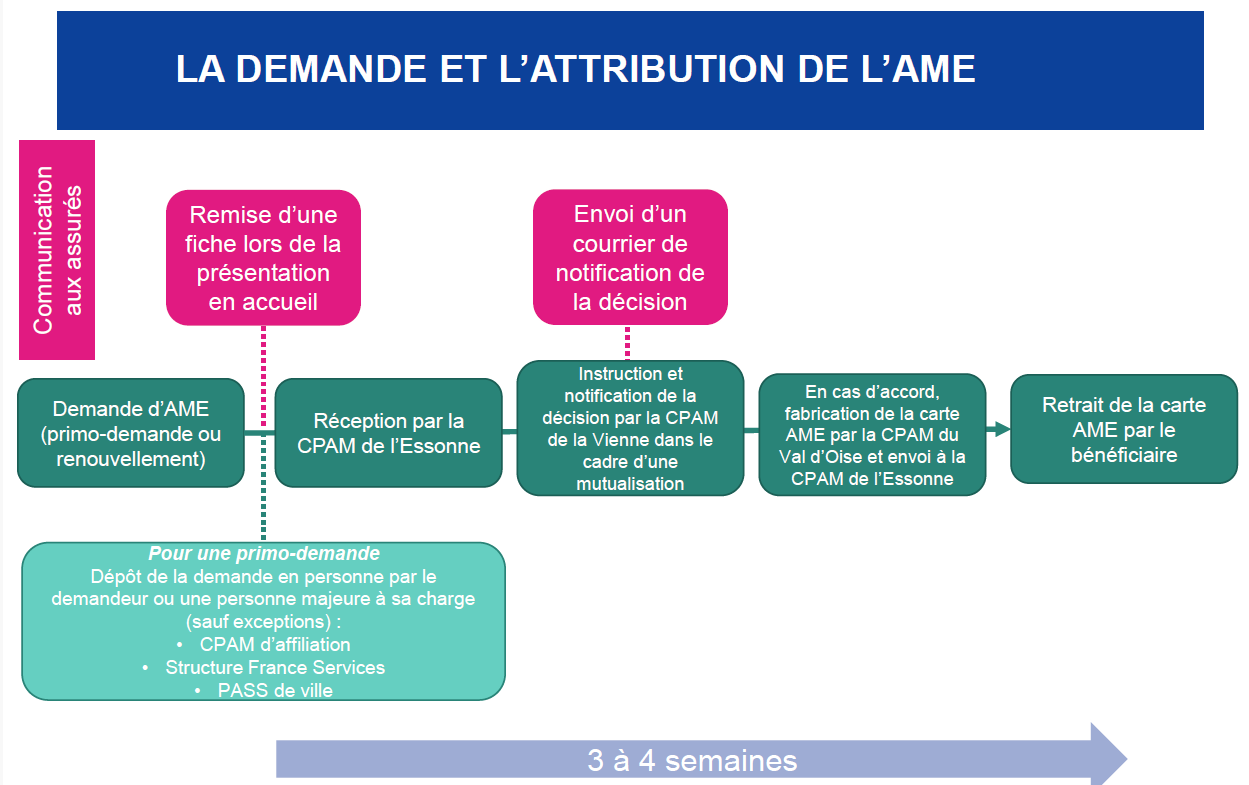

Procédure de gestion des cartes AME dans les CPAM

Source : CPAM de l'Essonne

Le dossier est ensuite envoyé à l'une des quatre CPAM chargées de l'instruction des dossiers pour l'ensemble de la France : Bobigny, Paris, Marseille et Poitiers. Celles-ci instruisent les dossiers, en se servant des outils de lutte contre les fraudes (voir infra) et communiquent la décision aux CPAM d'origine.

En cas d'accord, une carte AME est fabriquée puis adressée à la CPAM d'origine. Un courrier est envoyé au bénéficiaire pour lui demander de prendre un rendez-vous afin de venir récupérer sa carte, et ce en se présentant physiquement à la CPAM.

Une telle organisation présente plusieurs avantages. Ainsi, elle permet de renforcer l'expertise des agents des CPAM chargés de l'instruction des dossiers, et de réaliser des économies d'échelle entre CPAM. Les dossiers de demande d'AME sont en effet très spécifiques et seraient difficiles à traiter pour des agents ne recevant pas quotidiennement de telles demandes.

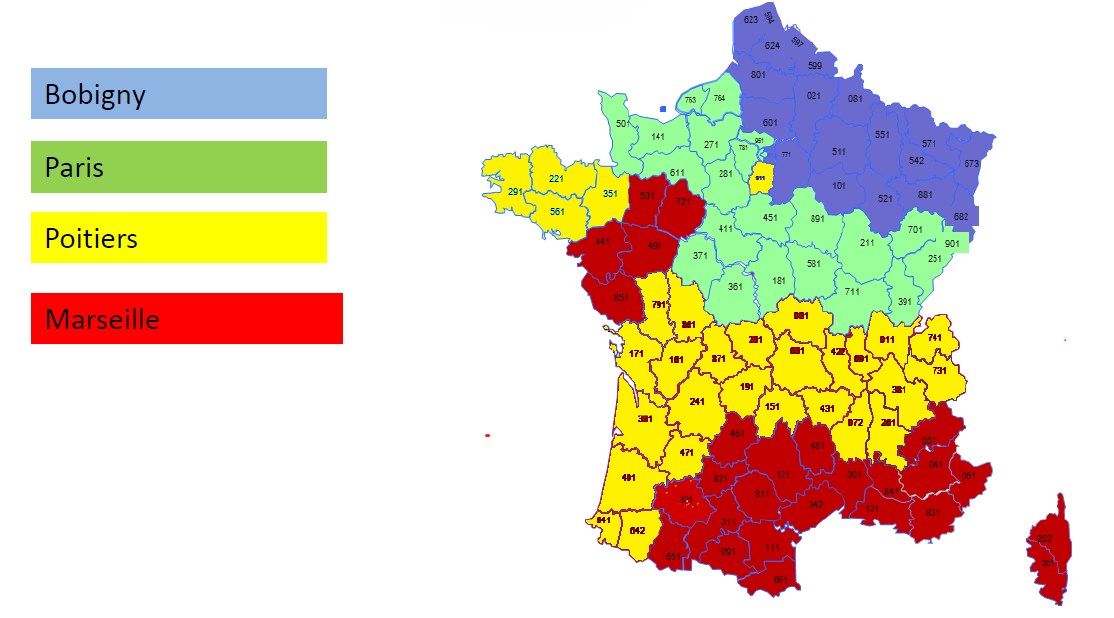

Zone géographique pour lesquelles les CPAM

mentionnées

sont chargées d'instruire les

dossiers

Source : CPAM de l'Essonne

Le dépôt, la remise des cartes AME et l'instruction des dossiers représentent en effet une charge certaine pour les CPAM : ainsi, par exemple, dans la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, qui centralise 8,3 % des dossiers d'AME, 12 agents se consacrent au traitement des dossiers. Un tiers des passages à l'accueil de la CGSS concernent des dossiers d'AME.

Certaines CPAM, notamment dans l'Essonne, ont par ailleurs décidé de centraliser l'ensemble des dépôts de demande d'AME dans un site unique du département. L'avantage est que cela permet de limiter les flux de personnes, et de spécialiser les agents dans l'accueil des demandeurs d'AME. Le retrait de carte AME n'est en revanche pas centralisé dans une CPAM. Les associations critiquent toutefois ce système, dans les départements étendus notamment, et insistent sur la complexité des procédures de prise de rendez-vous pour certaines personnes.

Un équilibre peut sans doute être trouvé, afin d'aider les personnes éloignées du numérique à prendre un rendez-vous. Le dépôt du dossier d'AME peut être fait dans les permanences d'accueil des soins de santé (PASS) à l'hôpital, dans certains centres communaux d'action sociale ou même dans les maisons France services, lorsqu'une convention en ce sens a été passée. Une aide peut être accordée dans ces structures aux demandeurs peu familiarisés avec les outils informatiques.

Le système de délivrance des cartes AME géré par les CPAM parait assez satisfaisant, d'autant qu'il permet une lutte contre la fraude relativement efficace (voir infra). Les principales difficultés rencontrées par les CPAM sont l'incomplétude des dossiers, l'absence de retour des pièces réclamées par les demandeurs, le dépôt tardif de dossiers suite à une hospitalisation, la rétroactivité du droit étant impossible passé un délai de 90 jours, et enfin la difficulté de contacter les demandeurs.

2. Des contrôles de lutte contre la fraude relativement développés

De mesures de lutte contre la fraude ont été mises en oeuvre. Les dossiers contrôlés font l'objet d'une double instruction vérifiant notamment l'exactitude des ressources déclarées, le respect des critères de résidence ou encore la conformité des pièces justificatives.

La Caisse nationale d'Assurance maladie conduit également des contrôles ciblés sur les consommations de médicaments présentant des montants élevés ou des anomalies. Un programme national de contrôle mis en oeuvre depuis 2019 permet de vérifier la stabilité de la résidence en France des assurés de l'AME, en exploitant les signalements d'organismes ou via des échanges avec les consulats.

a) Les contrôles effectués lors du dépôt des demandes d'AME

Les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) contrôlent la présence physique des primo-demandeurs de l'AME. Elles réalisent des contrôles au moment de l'instruction du dossier pour vérifier que les conditions d'attribution sont remplies, notamment le séjour irrégulier en France depuis plus de trois mois et le montant des ressources.

Dans ce cadre, le contrôle du caractère irrégulier du séjour a été renforcé en 2020 avec l'accès des caisses à la base Visabio, permettant ainsi de contrôler l'absence de visa. En 2024, les caisses ont interrogé Visabio 276 525 fois et trouvé un visa dans 1 932 dossiers, soit 0,7 % des cas. Le visa détecté pouvant être en cours ou échu, le contrôle a conduit à un rejet effectif de 64 dossiers d'AME.

Un second niveau de contrôle intervient dès l'acceptation de la demande, par le biais des services de l'agent comptable. Un échantillon de dossiers fait ainsi l'objet d'une double instruction afin de s'assurer :

- de la présence et de la conformité des pièces justificatives ;

- de l'exactitude des ressources déclarées et prises en compte par l'ordonnateur ;

- du respect des critères de résidence (stabilité et irrégularité) ;

- de la qualité de l'enregistrement du droit dans le système d'information.

Centralisés au sein des caisses d'assurance maladie de Paris, Bobigny, Marseille et Poitiers, ces contrôles sont menés a priori afin de limiter le risque d'indus. En 2023, le taux de dossiers contrôlés s'établit à 15,5 %. Ainsi, 49 693 dossiers donnant lieu à un accord d'AME ont fait l'objet d'un contrôle a priori et, parmi eux, 1 142 ont présenté une anomalie menant à un rejet du dossier, soit 2,3 % des dossiers contrôlés. Le montant des préjudices évités est estimé à 2,83 millions d'euros.

Une fois le droit accordé, le bénéficiaire doit se rendre à sa caisse d'assurance maladie pour retirer son titre d'admission à l'AME. Celui-ci est remis en mains propres, permettant de confronter le titulaire du titre à la photo transmise.

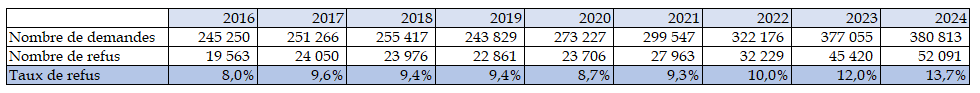

Ces contrôles a priori paraissent relativement efficients, et conduisent à un taux de refus de dossier d'AME en augmentation, passant de 8 % des demandes en 2016 à 13,7 % en 2024.

Évolution du nombre de demandes, de refus et du taux de refus d'AME

Source : commission des finances d'après la DSS

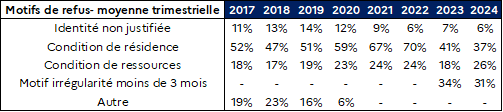

La principale raison du refus d'un dossier d'AME est la non satisfaction du critère de résidence depuis 3 mois sur le sol français.

Évolution des motifs de refus d'AME

(en pourcentage)

Source : CNAM, traitement DSS

La procédure de gestion des demandes d'AME peut toutefois être améliorée. D'une part, le contrôle de la régularité des documents d'identité présentés est difficile dans certains cas. En effet, les extraits d'acte de naissance, dont la présentation est autorisée pour bénéficier de l'AME, ne comprennent pas de photo, et sont sans doute plus faciles à falsifier. Il est difficile pour un agent de CPAM de vérifier qu'il s'agit bien de l'extrait d'acte de naissance de la personne se présentant. Or en Guyane par exemple, lors d'une enquête conduite pendant deux semaines sur 68 dossiers, près de 41 % des demandeurs ont présenté un extrait d'acte de naissance. En conséquence, il ne parait pas justifié d'autoriser l'extrait d'acte de naissance comme document d'identité valable.

Recommandation n° 10 : exclure l'extrait d'acte de naissance de la liste des documents d'identité valables pour délivrer une carte d'aide médicale de l'État (DSS, CNAM).

Par ailleurs, les outils informatiques utilisés par les CPAM pourraient être améliorés. L'accès à la base VISABIO via un web service dédié, COVISA, pour permettre la vérification de la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant l'AME ne permet cependant à l'heure actuelle que de vérifier l'existence de visas nationaux, long séjour ou pour l'Outre-mer. Serait souhaitable que les CPAM puissent avoir accès à la base VIS, c'est-à-dire à la base européenne qui regroupe l'ensemble des visas court séjour délivrés pour l'espace Schengen.

Parallèlement, le ministère de l'intérieur a indiqué qu'un système analogue est en cours d'élaboration au bénéfice des postes consulaires afin de leur permettre, à l'occasion des demandes de visas, de détecter si, par le passé, le demandeur a sollicité ou obtenu l'AME. Il est donc prévu que les postes consulaires puissent avoir accès à la base AME de l'assurance maladie. Le consulat serait en mesure de déterminer si le demandeur de visa était en séjour régulier au moment où il a sollicité l'AME, de manière indue, s'il a obtenu l'AME sur la base de fausses déclarations sur ses ressources propres, afin d'apprécier un éventuel risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales.

Des risques de fraude pourront ainsi être signalés aux CPAM compétentes. Les informations contenues dans les demandes de visa, notamment dès lors qu'elles portent sur les ressources, les conditions de résidence ou encore l'historique de la stabilité socio-professionnelle du demandeur, pourront en effet être comparées à celles figurant dans la base AME.

Un tel système parait éminemment souhaitable et doit être développé dans les délais les plus courts possibles.

Actuellement, les échanges entre les services consulaires et les CPAM ont lieu essentiellement par courriel (environ 350 signalements sont recensés chaque année). La consultation de la base AME par les postes représentera un gain de temps et de fiabilité significatif.

b) Les contrôles ciblés a posteriori, au travers des programmes nationaux de contrôle visant tant les assurés que les bénéficiaires de l'AME

Les bénéficiaires de l'AME sont inclus dans les programmes nationaux de contrôle de la CNAM, qui concernent tous les assurés. La CNAM met en oeuvre des contrôles ciblés sur les consommations de médicaments ou produits de la liste des produits et prestations (LPP) des assurés et bénéficiaires de l'AME présentant des montants élevés, des anomalies ou atypies, afin de détecter des recours aux soins abusifs ou des utilisations frauduleuses de la carte Vitale ou AME. Ce sont des contrôles dits de « méga consommants ». Des contrôles sont effectués en parallèle auprès des professionnels de santé pour déceler les fraudes lors des prescriptions ou facturations, notamment pour des traitements de substitution aux opiacés.

Enfin, un programme national de contrôle est mis en oeuvre depuis juin 2019 afin de vérifier la stabilité de la résidence en France des assurés et bénéficiaires de l'AME, sur la base de requêtes dans les bases de données détectant les multi-hébergeurs, de l'exploitation des signalements d'organismes et d'échanges avec les consulats. Ces contrôles permettent de vérifier que les bénéficiaires et assurés résident en France depuis au moins 3 mois à l'ouverture des droits, puis au moins 6 mois pendant l'année de versement des prestations. S'agissant des échanges avec les consulats, les signalements sont opérés à l'occasion d'une demande de visa ou d'une naturalisation par mariage. Dès réception d'un signalement, la CNAM le transmet à la CPAM concernée pour investigation.

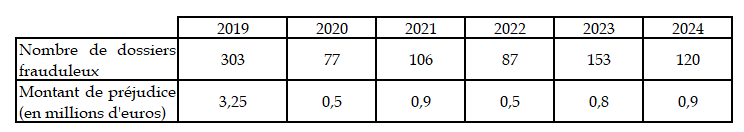

Ainsi, 120 dossiers relatifs à l'AME ont fait l'objet d'investigations en 2024 contre 153 dossiers en 2023. Le montant de préjudice s'élève à 0,91 million d'euros (0,33 million d'euros de préjudice subi et 0,58 million d'euros de préjudice évité) contre 0,84 million d'euros de préjudice en 2023. En 2023, ces dossiers représentent 1,05 % des dossiers de fraude ou activités fautives des assurés, pour lesquels la CNAM a mené des actions et 0,93 % du montant total des préjudices enregistrés pour l'ensemble des assurés.

Évolution du nombre de dossiers frauduleux et du montant du préjudice subi entre 2019 et 2024

Source : commission des finances d'après la CNAM

En complément, des mesures de lutte contre la fraude à la PUMa sont développées, pour mettre fin au versement de prestations qui seraient indues dès lors que l'étranger ne satisfait plus à la condition de régularité du séjour. À noter, que les fraudes à la PuMA sont en réalité plus faciles que les fraudes à l'AME : les cartes d'identité sont systématiquement demandées aux bénéficiaires de l'AME. À l'inverse, les fraudes à la carte vitale (seul document exigé pour les assurés sociaux) seraient plus fréquentes et faciles à mettre en oeuvre, d'après certains acteurs.

Un dispositif interministériel de lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires et aux prestations sociales est confié à la mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF). Cette dernière coordonne l'activité des comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) présidés par les préfets et les procureurs de la République. Elle anime les 10 groupes opérationnels nationaux anti-fraude (GONAF), créés en 2021.

C'est ainsi dans ce cadre du GONAF qu'un protocole a été conclu, entre administrations relevant du ministère de l'intérieur et administrations relevant du ministère chargé de la sécurité sociale, pour systématiser les échanges d'information concernant les décisions préfectorales prises en matière de droits des étrangers, notamment de retrait de titre de séjour.

De tels dispositifs gagneraient à être encore renforcés. Il pourrait être avantageux d'impliquer davantage les professionnels de santé en ville, en systématisant la consultation de la base ADRI (attestation des droits des résidents), qui permet de s'assurer de l'affiliation d'un patient à la Sécurité sociale. Cette vérification est opérée beaucoup plus souvent à l'hôpital.

c) Une sécurisation de la carte à puce nécessaire mais coûteuse

La sécurisation de la carte AME est renforcée depuis janvier 2020, en contenant un hologramme. Par ailleurs, la production de la carte est centralisée et donc mieux contrôlée.

L'introduction d'une carte à puce pour l'AME serait un moyen à la fois de faciliter les remboursements obtenus par les professionnels de santé et de mieux suivre les dépenses des bénéficiaires de l'AME. En effet, l'utilisation d'une telle carte permettrait la télétransmission des feuilles de soins. Elle pourrait également contribuer à limiter les refus de soins de professionnels de santé, freinés par les démarches administratives nécessaires pour récupérer auprès de l'Assurance maladie le remboursement de la consultation réalisée. Elle sécuriserait par ailleurs le dispositif en présentant encore plus de garanties contre la duplication frauduleuse que la carte actuelle. Elle permettrait enfin de vérifier en temps réel que les droits sont toujours ouverts au moment où le bénéficiaire utilise la carte.

Néanmoins, la CNAM avait déjà étudié les contraintes techniques d'un tel projet en 2019. La carte en elle-même représenterait un coût de 5 euros par bénéficiaire, soit un total de 2,33 millions d'euros. La mise en oeuvre de la délivrance d'une carte à puce spécifique impliquerait plusieurs chantiers d'ampleur, au coût difficile à évaluer mais important :

- la création d'une chaîne de délivrance des cartes AME à puce couvrant notamment la création d'un dossier de demande de carte, la récupération dématérialisée de la photo avec une collecte en face à face, la création d'une chaîne pour produire des cartes AME à puce et la création d'outils de gestion du parc et de la mise à jour des cartes, etc. ;

- l'évolution des équipements des professionnels de santé et des établissements pour lire et mettre à jour cette carte, ainsi que l'évolution des logiciels de facturation, etc.

Un vecteur juridique de niveau législatif serait nécessaire pour encadrer l'usage de cette nouvelle carte afin de la rendre opposable en usage chez tous les professionnels de santé et les établissements, ainsi qu'une déclinaison en conventions de la garantie de paiement pour chaque profession concernée.

Une évaluation plus précise des coûts de l'introduction d'une carte à puce serait nécessaire, afin d'évaluer de manière complète la pertinence de l'introduction d'une telle carte, qui présenterait des avantages bien identifiés.

3. Des difficultés de recouvrement pour les hôpitaux

Conformément à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, « par exception, la demande [d'AME] peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie. »

Ainsi, dans les hôpitaux, les permanences d'accès aux soins (PASS) permettent d'ouvrir les droits à l'AME des patients éligibles se présentant. Il s'agit d'une charge de gestion administrative assez lourde. Selon certains hôpitaux, remplir un dossier d'AME représenterait 4 à 6 heures de travail pour une assistante sociale. Des plans de formation des assistantes sociales sont mis en oeuvre pour faciliter le traitement des dossiers.

L'enjeu financier représenté par le traitement des dossiers AME peut être conséquent pour les hôpitaux. Lorsque la demande d'AME a été déposée après le début d'une hospitalisation ou de soins, la décision d'admission à l'AME peut prendre effet au jour d'entrée dans l'établissement ou de la date de soins, sous réserve que le patient remplisse les conditions d'attribution de l'AME au moment des soins et surtout qu'il transmette sa demande dans un délai maximal de 90 jours à compter du jour de sortie de l'établissement ou de la date des soins. Ce délai de prise en charge rétroactive est entré en vigueur de façon pérenne le 1er janvier 202138(*), alors qu'il était de 30 jours auparavant, ce qui alourdissait les difficultés des hôpitaux à obtenir un remboursement de soins effectués. Surtout pour les hôpitaux recevant de nombreux patients éligibles à l'AME, la gestion des dossiers n'est pas neutre. Elle est de plus difficile à organiser : en général, les PASS ne sont pas ouvertes la nuit ou le week-end par exemple. Il peut donc arriver que des patients sans couverture se présentent aux urgences, reçoivent des soins et repartent sans avoir été pris en charge administrativement par une assistante sociale. Le coût des soins vient alors grossir le déficit des hôpitaux.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles, « les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance ». En revanche, pour les établissements de santé, le délai de paiement des prestations est d'une année seulement, conformément à la loi de finances initiale pour 2015 du 29 décembre 201439(*), alors qu'il était auparavant de deux ans. Ce délai est très compliqué à tenir, en particulier quand un patient a quitté l'hôpital sans présenter de justificatif de prise en charge. S'il est retrouvé par les huissiers quelques mois plus tard, et qu'il présente alors une demande d'AME, le délai d'un an peut être passer, empêchant l'hôpital de se faire rembourser.

Enfin, la prise en charge des soins urgents est également lourde administrativement parlant : pour en bénéficier, les hôpitaux sont obligés de faire une demande d'AME, qui doit être refusée, avant de pouvoir faire valoir le droit à l'AME pour soins urgents. Cette procédure peut inciter les hôpitaux à prolonger la durée d'hospitalisation des patients concernés, afin de disposer facilement des documents nécessaires.

En tout état de cause, une réflexion sur les procédures de facturation administrative des soins à l'hôpital doit être menée, afin de limiter autant que possible d'alourdir le déficit déjà élevé des établissements de santé, évalué à 3 milliards d'euros en 2024 par l'Assurance maladie.

* 38 Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'aide médicale de l'État et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France.

* 39 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.