AVANT-PROPOS

« Le trop de confiance attire le danger » - Don Fernand

Le Cid, Pierre Corneille, 1637

« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». C'est ainsi que le 6ème alinéa de l'article 72 de la Constitution confie aux préfets la mission de contrôler les actes des collectivités afin de garantir le caractère unitaire de notre République et l'égalité des citoyens devant la loi par l'application homogène des normes édictées au niveau national sur l'ensemble du territoire.

La loi du 2 mars 19821(*) a supprimé la tutelle du représentant de l'État sur les actes des collectivités territoriales pour lui substituer un contrôle de légalité a posteriori. L'entrée en vigueur des actes est conditionnée, dans les domaines où la loi le prévoit, à leur transmission au préfet, auquel il appartient de repérer les éventuelles irrégularités et de faire procéder à leur rectification, par la voie non contentieuse ou par la voie d'un déféré devant le tribunal administratif. Alors que le texte initial prévoyait que les actes des collectivités seraient exécutoires de plein droit dès leur publication, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition2(*), qui aurait eu pour effet de priver le préfet, même temporairement, de cette prérogative constitutionnelle. À ce contrôle de légalité s'ajoute également une procédure spécifique a posteriori de contrôle de la légalité des actes budgétaires.

À l'heure où la décentralisation a fait son oeuvre, et dans un contexte d'attrition des effectifs préfectoraux dédiés aux contrôles, la « modernisation » du contrôle de légalité est mise en avant. Elle induit principalement un changement de paradigme, consistant à passer d'un contrôle systématique à une logique de confiance de l'État envers les collectivités.

Dans le cadre de son rapport de contrôle, la rapporteure spéciale interroge cette logique de confiance, qui ne doit pas exclure tout contrôle conformément à la mission constitutionnelle confiée aux préfets mais aussi pour assurer la sécurisation de l'action des collectivités et des élus locaux. Tout au long de son rapport, la rapporteure spéciale se demande également si cette démarche partenariale prônée avec les collectivités ne tend pas à minimiser, au moins pour partie, la perte de vitesse d'une mission constitutionnelle, pourtant sans cesse affichée et martelée comme prioritaire par le ministère de l'intérieur.

I. UN CONTRÔLE DE LÉGALITÉ FANTOMATIQUE AU REGARD DE LA CONTRACTION DES EFFECTIFS ET DE L'INADAPTATION DES LOGICIELS UTILISÉS PAR LES PRÉFECTURES

A. DES EFFECTIFS EN DISSONANCE AVEC L'AUGMENTATION DU NOMBRE D'ACTES TRANSMIS, À L'ORIGINE DE DISPARITÉS TERRITORIALES DANS L'EXERCICE DU CONTRÔLE

1. Une baisse continue des effectifs malgré une inflation du nombre d'actes transmis

a) Une baisse des effectifs préfectoraux affectant encore plus durement les services en charge du contrôle budgétaire

De 2012 à 2020, les effectifs des préfectures et des sous-préfectures sont passés de 83 027 équivalents temps plein travaillés (ETPT) à 70 608 ETPT, soit une perte de 14 % des effectifs initiaux. Ainsi, la Cour des comptes, dans son rapport sur les effectifs de l'État territorial considère que les suppressions de postes de ces dernières années « n'ont pas été réalistes »3(*) au sein des préfectures.

Cette contraction des effectifs préfectoraux se reflète particulièrement au sein des services en charge du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire, dont les effectifs représentent à peine 4 % des emplois rémunérés par le programme 354 « Administration territoriale de l'État » en 2024. En effet, les plafonds d'emplois mentionnés dans les projets annuels de performance pour l'action 03 - Contrôle de légalité et conseil aux collectivités territoriales ne permettent pas de retracer les effectifs effectivement dédiés aux contrôles de légalité et budgétaire. Ces plafonds comprennent également les effectifs en charge de la carte intercommunale et de l'instruction des demandes de différentes dotations aux collectivités territoriales, telles que les dotations d'équipement des territoires ruraux (DETR), les dotations de soutien à l'investissement local (DSIL) ou encore afférentes au Fonds vert.

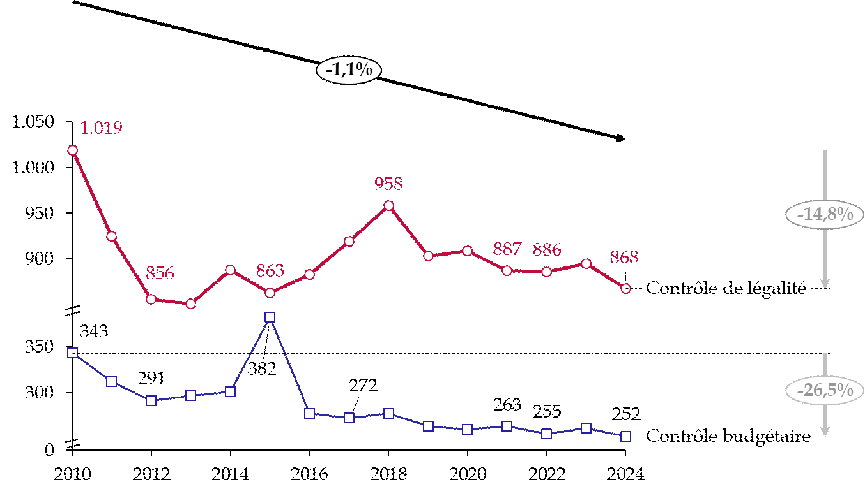

Ainsi, selon les données transmises par le ministère de l'intérieur, les effectifs sont passés de 1 019 ETP en 2010 à 868 ETP en 2024 s'agissant du seul contrôle de légalité, ce qui représente une baisse de l'ordre de 15 % des emplois sur la période.

Les services en charge du contrôle de budgétaire ont été encore plus durement touchés par les politiques de réduction des effectifs menées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Ces derniers sont passés de 343 ETP en 2010 à 252 ETP en 2024, soit une baisse de 26,5 % des effectifs. En près de quinze ans, ces services ont perdu en moyenne 1,1 % de leurs effectifs tous les ans.

Évolution

des effectifs affectés aux contrôles de légalité et

budgétaire

depuis 2010

(en ETP et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de la DGCL et de la DMATES

Lors de ses déplacements, la rapporteure spéciale a pu constater localement l'attrition des effectifs, qui met à mal ces services. À titre d'exemple, la préfecture du Rhône a perdu près de la moitié de ses effectifs pour les deux contrôles au sein de la direction des affaires juridiques et de l'administration locale, passant de 15,83 ETP en 2016 à 8,03 ETP en 2022, avant de retrouver 14 ETP en 2024. Les effectifs en charge du contrôle budgétaire dans cette préfecture demeurent bien trop faibles, oscillant de 0,7 ETP en 2023 à 1,2 ETP au premier trimestre 2025.

Enfin, il convient de relever que la majorité des effectifs en charge du contrôle de légalité et budgétaire stricto sensu se trouvent en préfecture, les effectifs subsistant en sous-préfectures étant principalement dédiés à la réception et au tri des actes ainsi qu'aux conseils de proximité aux collectivités territoriales. En effet, la centralisation du contrôle est encouragée depuis 2010, si bien que 70 % des préfectures ont désormais une organisation centralisée4(*) et 10 % se passent même de toute intervention des sous-préfectures5(*).

b) Une augmentation du nombre d'actes transmis ne s'accompagnant pas d'une hausse du taux de contrôle, même des actes pourtant prioritaires

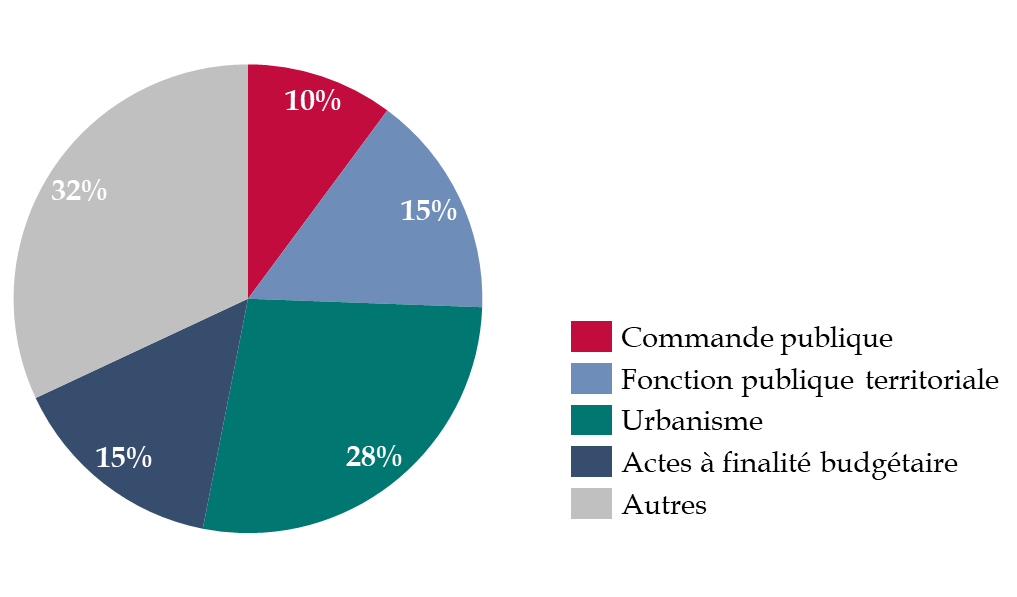

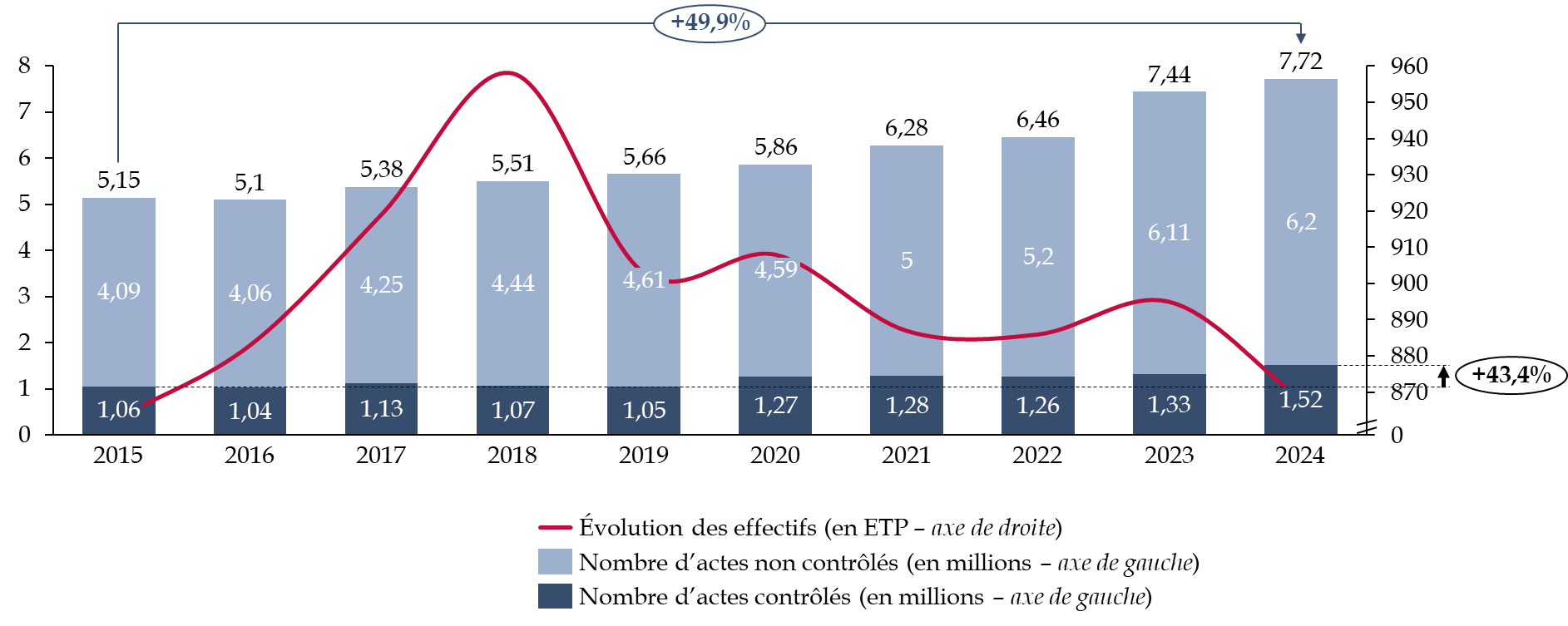

En dix ans, le nombre d'actes transmis annuellement au niveau national est passé de 5,15 à 7,72 millions d'actes, dont plus de la moitié concerne la commande publique, l'urbanisme et la fonction publique territoriale. Cela représente une augmentation de l'ordre de 50 % du nombre d'actes reçus par les préfectures et sous-préfectures, et ce, malgré la réduction progressive du champ des actes soumis obligatoirement à transmission.

Actes transmis au contrôle de légalité par matière en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par la DGCL

En effet, dès 19826(*), le législateur a fixé une toute première liste des actes soumis à transmission, signifiant de facto que tous les actes des collectivités n'étaient pas soumis à transmission. Par la suite, avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales7(*), les décisions individuelles concernant l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux, les décisions relatives à la prise d'un emploi répondant à un besoin occasionnel ou saisonnier, les certificats de conformité en matière d'urbanisme ou encore les actes de police relatifs au stationnement et à la circulation, ne sont plus soumis à l'obligation de transmission. La loi du 20 décembre 20078(*) cible des domaines pour lesquels le préfet doit opérer des contrôles rigoureux, tels que la commande publique ou le développement durable, en réduisant dans le même temps la liste des actes transmissibles, particulièrement s'agissant de la fonction publique territoriale.

Pour autant, et alors même que la liste des actes obligatoirement transmissibles est demeurée inchangée depuis dix ans, les objectifs sous-jacents d'efficacité du contrôle et de désengorgement des services préfectoraux n'ont pas été atteints9(*), dans un contexte d'évolution antagonique entre le volume des actes transmis et des effectifs en charge du contrôle.

Si le nombre d'actes contrôlés a augmenté en volume, comme l'indique la direction générale des collectivités locales (DGCL), passant de 1,06 million en 2015 à 1,52 million d'actes en 2024, le taux de contrôle, c'est-à-dire le nombre d'actes contrôlés par rapport au nombre d'actes reçus, a en revanche diminué. Alors que le taux de contrôle était de 20,6 % en 2015, il n'est plus que de 17,8 % en 2023. Pour l'année 2024, le taux de contrôle remonte pour s'établir à 19,6 %, ce qui représente toujours une baisse d'un point en l'espace de dix ans. Il peut aussi masquer des taux de contrôle moindres dans certains territoires. À titre d'exemple, la préfecture des Bouches-du-Rhône n'a contrôlé en 2024 que 10 % des actes reçus10(*).

Or, la liste des actes obligatoirement transmissibles telle que fixée par le code général des collectivités territoriales paraît aujourd'hui incompressible, sauf à renoncer à certains pans entiers du contrôle de légalité, tels que l'urbanisme ou la commande publique, ce qui n'apparaît pas souhaitable. Par suite, la rapporteure spéciale partage le constat de la Cour des comptes que, sur cet aspect, « le gisement de simplification apparaît donc faible »11(*).

Évolution des effectifs au regard du nombre d'actes transmis et contrôlés

entre 2015 et 2024

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de la DGCL

Dans ce contexte, pour faire face à l'afflux des actes, une priorisation du contrôle s'est développée. Une circulaire du 25 janvier 201212(*), qui n'a pas fait l'objet d'actualisation depuis lors, a défini les actes prioritaires en matière de contrôle de légalité. Les trois grandes priorités nationales sont la commande publique, l'urbanisme et la fonction publique territoriale. De plus, une instruction du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics invite les préfets à être particulièrement vigilants aux actes susceptibles d'enfreindre ces principes.

Les différentes circulaires et instructions applicables au contrôle de légalité ont vocation à être fusionnées en une circulaire unique, qui devrait être publiée cet été. Selon les informations transmises par la DGCL, si elle procède à un changement de forme et de ton, confortant le développement de la fonction de conseil et d'appui aux collectivités locales, les trois priorités nationales demeurent inchangées, avec un ajout clair au rang de priorité : le respect des principes républicains de neutralité et de laïcité.

Outre les priorités nationales, des stratégies locales de contrôle sont élaborées par chaque préfet, intégrant des contrôles particuliers en fonction des risques liés aux caractéristiques du territoire, tels que les actes adoptés dans les zones concernées par la loi « Littoral » du 3 janvier 1986 ou la loi « Montagne » du 9 janvier 1985, ou encore ceux liés à la fragilité de certaines structures. À ce titre, en 2024, plusieurs préfectures13(*) ont intégré le contrôle des entreprises locales dans leur stratégie locale.

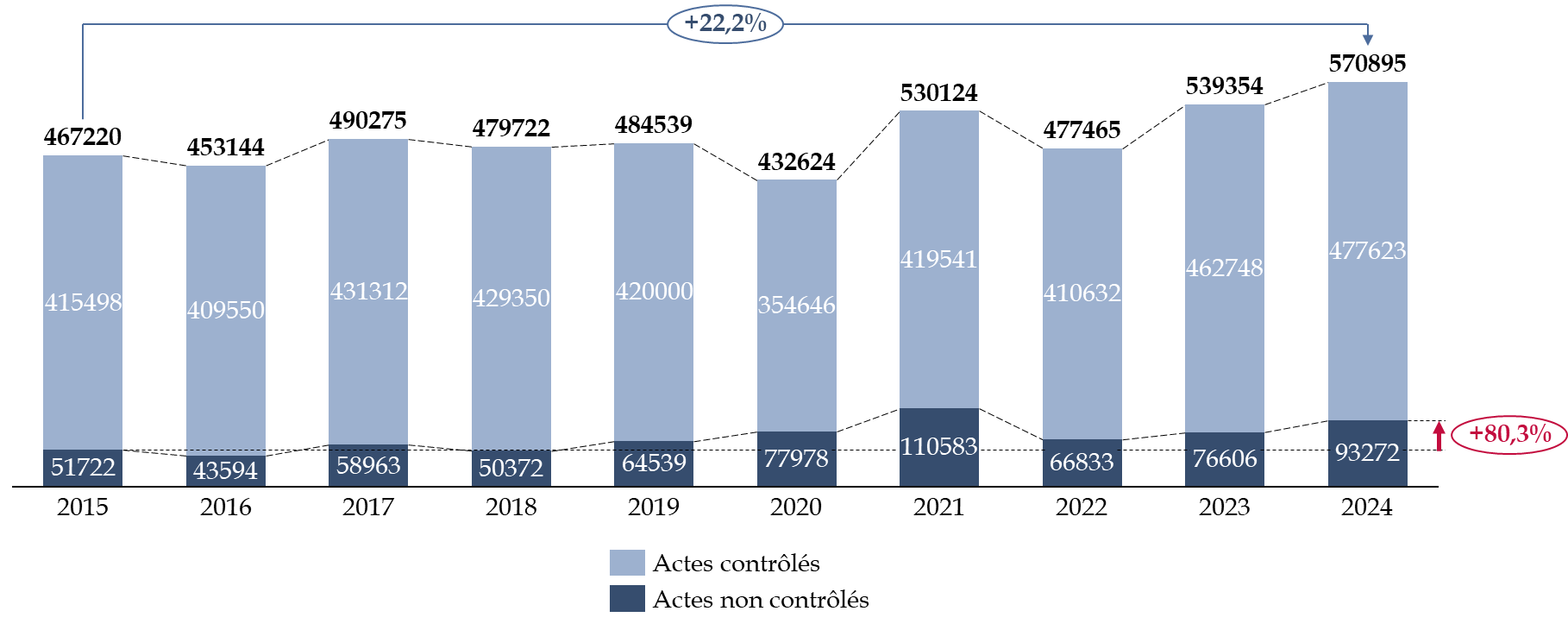

Or, force est de constater que le taux de contrôle des actes prioritaires tend également à se réduire au niveau national. De 2015 à 2024, alors que les actes prioritaires transmis ont augmenté de 22 %, le nombre d'actes prioritaires non contrôlés a quant à lui augmenté de 80 %, passant de 51 722 actes à 93 272 actes s'agissant de la commande publique, la fonction publique territoriale et l'urbanisme. Ainsi, en ce qui concerne ces trois priorités nationales, alors que le taux de contrôle était de 89 % en 2015, il n'est plus que de l'ordre de 83 % en 2024, alors que le taux de contrôle cible14(*) figurant dans le projet annuel de performances pour les actes prioritaires était de 90 % pour 2024.

Part des actes contrôlés dans les actes prioritaires reçus en commande publique, urbanisme et fonction publique territoriale

(en milliers)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de la DGCL

Les étapes du contrôle de légalité en préfecture

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) liste les actes15(*) qui doivent être obligatoirement transmis au préfet pour être exécutoires. Le contrôle de légalité s'applique à la plupart des actes pris par les collectivités territoriales (communes, départements, régions), leurs groupements (EPCI, syndicats...) et leurs établissements publics (établissements publics locaux d'enseignement, établissements publics locaux de santé...). En vertu de son pouvoir d'évocation visé à l'article L. 2131-3 du CGCT, le préfet peut aussi demander communication de tout acte pris par une collectivité et dont la transmission préalable au représentant de l'État n'est pas obligatoire16(*).

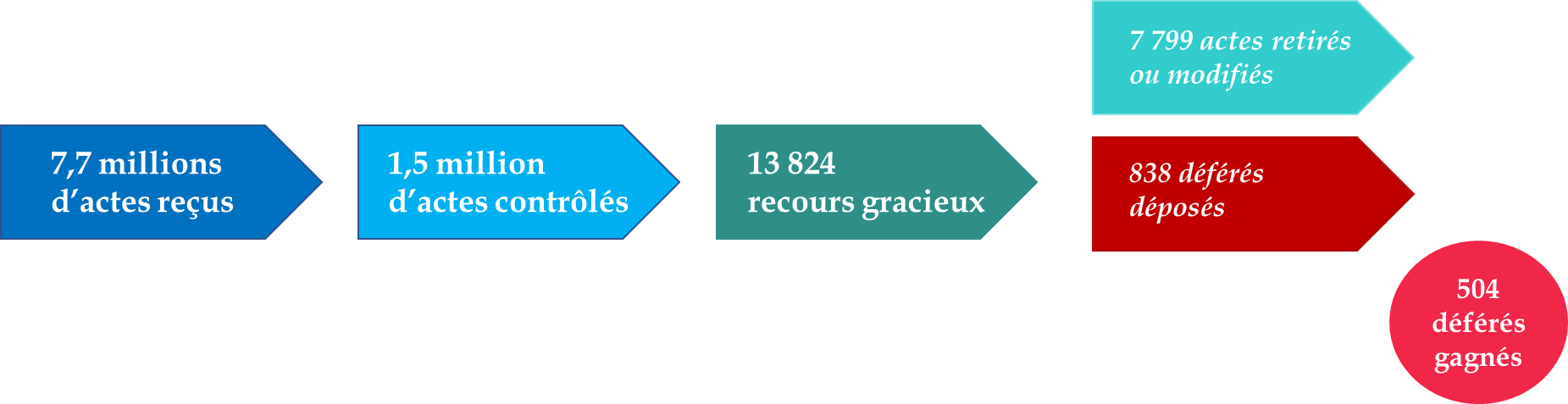

À compter de la réception de l'acte, un délai de deux mois commence à courir pendant lequel le préfet peut en étudier la légalité et déférer l'acte au juge administratif en cas d'irrégularités. Dans la majeure partie des cas17(*), le préfet utilise d'abord la voie pré-contentieuse, qui prend la forme d'une lettre d'observations valant recours gracieux, qui suspend le délai de recours contentieux. Dans ce cas, la collectivité dispose à son tour d'un délai de deux mois pour retirer son acte ou bien le modifier. En 2024, sur les 13 824 recours gracieux formés, 7 799 ont conduit au retrait ou à la modification de l'acte, ce qui signifie que 56 % des lettres d'observations ont été suivies d'effet.

Statistiques nationales du contrôle de légalité en 2024

Si la collectivité maintient son acte, le préfet peut déférer l'acte devant le juge administratif. Il s'agit toutefois d'un pouvoir discrétionnaire du préfet dès lors que son refus de déférer au tribunal administratif « ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir »18(*), et qu'il peut se désister de l'instance à tout moment19(*). En 2024, 838 déférés ont été déposés, dont 268 demandes de suspension. Dans 195 affaires, le préfet s'est désisté à raison du retrait de l'acte par la collectivité. L'État a gagné dans 77 % des cas, soit un niveau de déférés gagnés en légère baisse au regard de la tendance observée depuis une dizaine d'années.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par la DGCL

c) Une revalorisation des effectifs dans le cadre de la LOPMI qui n'a pas eu d'effet sur les services en charge du contrôle de légalité et budgétaire

Suite à la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur20(*) (LOPMI), les effectifs préfectoraux ont été revalorisés, interrompant la trajectoire de baisse drastique des effectifs opérée depuis une décennie. Ainsi, les schémas d'emplois du programme 354 « Administration territoriale de l'État » ont été positifs21(*) pour les années 2023 et 2024, respectivement de + 48 ETP et + 232 ETP22(*).

Toutefois, selon les informations transmises par la direction des missions de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur (DMATES), aucune création de poste n'a été fléchée vers les missions de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire, alors même que ces dernières ont été affichées comme prioritaires par le ministère de l'intérieur23(*).

En 2023 et 2024, sur les emplois créés, 149 ETP ont permis de renforcer les effectifs des préfectures et des sous-préfectures, avec un soutien particulier à destination des services en charge de l'immigration, qui ont également été renforcés à hauteur de 570 ETPT dès 2022 dans le cadre du plan de renforts triennal pour la période 2022-2024, au regard des difficultés rencontrées dans le traitement des demandes de titres en faveur de ces publics.

Selon les données transmises par le ministère de l'intérieur, alors que les services étrangers ont été renforcés de 5,5 % entre 2021 et 2024, les services en charge du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire ont vu leurs effectifs décroître respectivement de 4,5 % et 3,1 % sur la même période.

Pour l'année 2025, le ministre de l'intérieur, dans ses engagements pris à la suite des rencontres de l'administration territoriale de l'État, a finalement annoncé en novembre dernier la création, en gestion, par reploiement interne, de 101 emplois sur l'année. Selon les informations transmises par la DMATES, 60 ETP ont d'ores et déjà été fléchés vers les services étrangers. La ventilation des 41 ETP restants n'est pas encore connue, mais leur répartition sera laissée à la main des préfets de région.

La rapporteure spéciale salue ces créations de postes à destination des services étrangers, particulièrement en difficulté. Pour autant, un renforcement des effectifs du contrôle de légalité et budgétaire apparaît lui aussi nécessaire afin de pallier la réduction drastique des effectifs constatée en dix ans, dès lors que des créations de postes ont été annoncées pour toute la durée de la programmation jusqu'en 2027.

2. Un affaiblissement subséquent des contrôles, particulièrement marqué dans certains territoires

a) Des disparités territoriales importantes observées dans l'exercice du contrôle de légalité, dont les causes sont multifactorielles

Au-delà du taux de contrôle des actes prioritaires qui tend à s'amoindrir, il apparaît que le taux de contrôle de ces actes est également très contrasté selon les départements. Selon les données transmises par la DGCL, le taux de contrôle des actes prioritaires en 2024 varie ainsi de 33 % à 99 % en fonction des départements sur l'ensemble du territoire métropolitain. Plusieurs départements, comme le Jura, le Rhône, la Sarthe ou encore la Lozère, ont des taux de contrôle des actes prioritaires particulièrement faibles24(*), si bien que l'expression de « passoire à géométrie variable »25(*) pour caractériser le contrôle de légalité est malheureusement encore d'actualité.

Lors de ses déplacements, la rapporteure spéciale a en effet pu constater l'abandon de pans entiers du contrôle de légalité dans certains territoires, notamment dans le domaine prioritaire de la commande publique, faute d'effectifs suffisants et formés en matière de commande publique.

Dès lors, la rapporteure spéciale souscrit pleinement à l'affirmation de la Cour des comptes selon laquelle la qualité du contrôle de légalité « n'est plus suffisante au regard des obligations constitutionnelles de l'État »26(*), du fait de l'hétérogénéité des contrôles, voire de l'abandon du contrôle de certains actes entrant pourtant dans le champ prioritaire conformément à la stratégie nationale.

Par ailleurs, elle tient également à alerter sur la multiplication des structures publiques telles que les sociétés d'économie mixte ou les sociétés publiques locales27(*), qui échappent largement au contrôle de légalité, mais qui sont pour autant porteuses de risques, tant du point de vue de la bonne gestion des deniers publics que de la responsabilité pénale des élus des collectivités actionnaires.

Les entreprises

publiques « satellites » des collectivités

territoriales,

zone grise du contrôle de

légalité

Les entreprises publiques locales (EPL), telles que les sociétés d'économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL), relèvent largement du code de commerce et ne sont pas soumises à la comptabilité publique, de telle sorte que leurs actes ne sont pas, par principe, soumis au contrôle de légalité du représentant de l'État.

Seulement certaines délibérations doivent être transmises obligatoirement au préfet, telles que les délibérations portant création des SEM ou encore les délibérations modifiant la participation de la collectivité au capital de la SEM, ainsi que certaines décisions des SEM, relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique28(*), à l'instar de l'exercice du droit de préemption.

Eu égard à la complexité afférente à ce type de structures, la quatrième chambre du Pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité (PIACL) vient d'élaborer en 2025 des grilles de contrôle à usage des agents préfectoraux pour effectuer au mieux les contrôles sur les délibérations portant création de SEM et de SPL, qui demeurent toutefois limités au niveau préfectoral.

En revanche, les chambres régionales des comptes (CRC) contrôlent pleinement ces structures, dans le cadre de leur contrôle des comptes et de la gestion. Elles constatent régulièrement un contrôle interne relatif à la gestion (finances, commande publique, ressources humaines, salaires notamment) inexistant ou faiblement développé. À ce titre la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a indiqué à la rapporteure spéciale que « les contrôles des chambres montrent souvent des problèmes anciens et parfois déjà importants lorsqu'ils sont mis au jour par la chambre », en l'absence de contrôle de légalité pouvant être exercé en amont.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les éléments transmis par la DGCL et la CRC de PACA

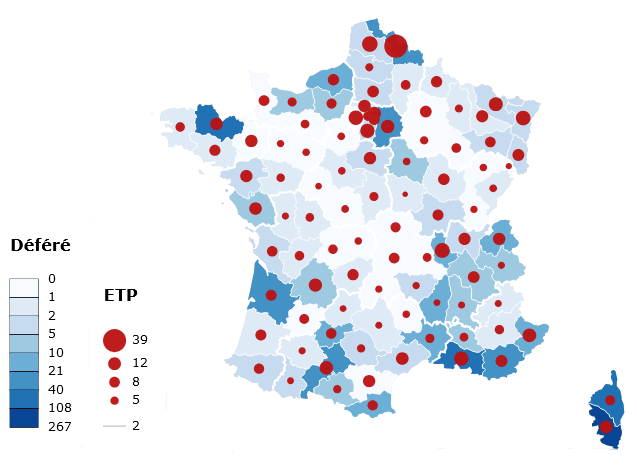

Outre le taux de contrôle, le nombre de déférés préfectoraux est aussi très variable selon les territoires, dans un contexte de baisse tendancielle du nombre de référés au niveau national, de l'ordre de 11 % entre 2013 et 2024. Sur une période plus récente, cette diminution est bien plus marquée, de - 40,5 % entre 2019 et 2024 selon les données transmises par le Conseil d'État.

Alors que certains départements ont beaucoup déféré en 2024, comme la Corse-du-Sud avec 267 déférés, les Côtes-d'Armor avec 73 déférés ou encore les Bouches-du-Rhône avec 42 déférés29(*), la plupart des départements le font peu, avec 28 départements qui n'ont déposé aucun déféré en 2024.

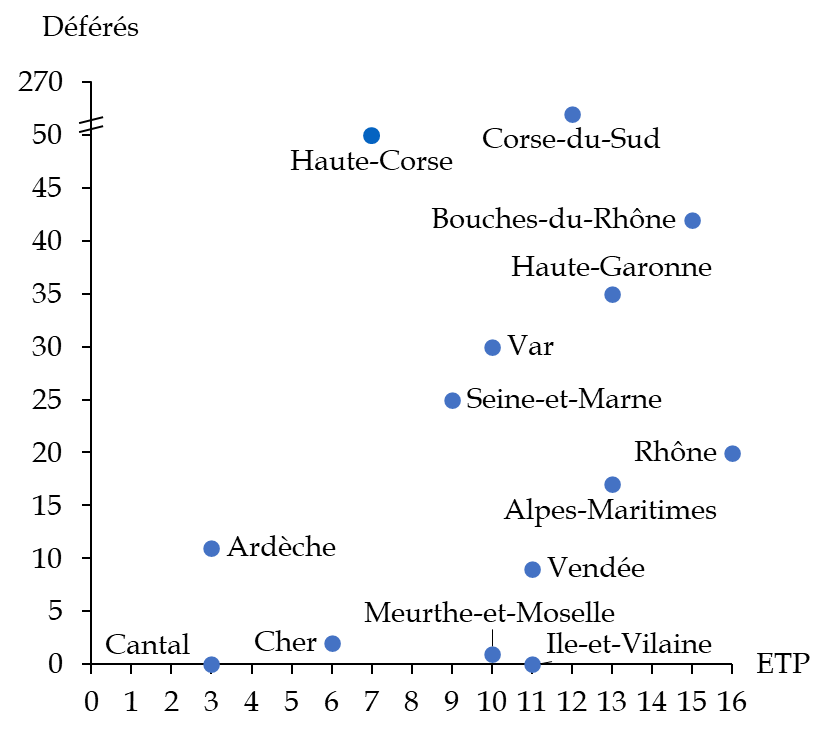

Relations entre les effectifs et les déférés préfectoraux30(*) déposés en 2024

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par la DGCL et le Conseil d'État

Force est de constater que ces disparités territoriales s'expliquent par des causes profondes et multifactorielles.

En premier lieu, l'exercice du contrôle est intrinsèquement lié aux orientations décidées par le préfet au niveau déconcentré et de sa volonté, ou non, de déférer les actes en cas d'irrégularités constatées. La Cour des comptes avait en effet constaté en 2022 une certaine « frilosité du corps préfectoral à saisir les juridictions compétentes face à une collectivité refusant de donner suite au recours gracieux », et « en particulier quand il s'agit d'une grande collectivité ».

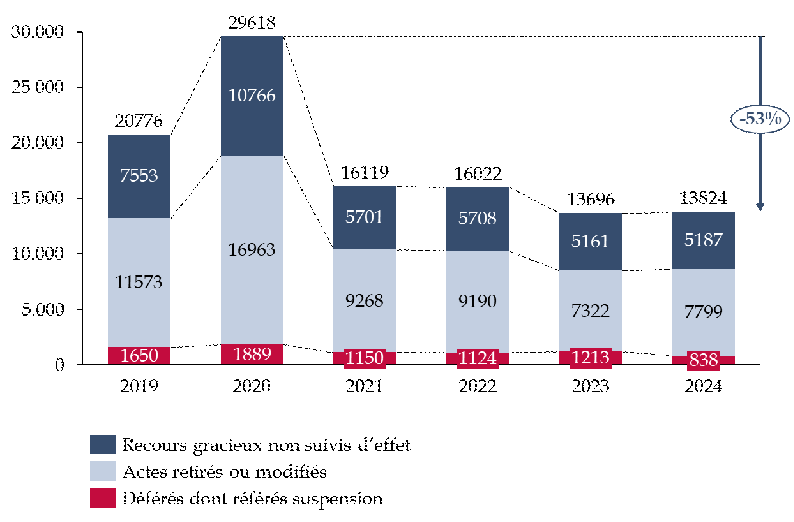

Ainsi, il apparaît que les recours gracieux ne sont pas toujours suivis d'effet. En 2024, sur 13 824 recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales, seulement 7 799 actes ont été modifiés ou retirés et 838 actes ont été déférés devant des tribunaux administratifs. Par conséquent, 5 187 recours gracieux n'ont débouché sur aucune action de la part des collectivités ou bien des préfets, ce qui représente plus de 37 % des recours gracieux initialement formés. Si le nombre de recours gracieux non suivis d'effet a été divisé par deux entre 2020 et 2024, chaque année sur cette période, plus de 35 % des actes irréguliers détectés par le contrôle de légalité et signalés par un recours gracieux ne sont ni retirés, ni déférés pour autant.

Suites données aux recours gracieux entre 2019 et 2024

(en milliers)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par la DGCL et le Conseil d'État

Par ailleurs, la pratique des courriers pédagogiques « valant pour l'avenir » se développe, en lieu et place de l'outil contentieux, et notamment lorsque des irrégularités sont constatées hors du délai de recours. La préfecture du Rhône a envoyé 47 et 54 lettres pédagogiques respectivement en 2023 et 2024, principalement en matière de commande publique et de fonction publique territoriale. La préfecture de Loire-Atlantique envoie également des lettres pédagogiques, avec une tendance à la hausse entre 2023 et 202431(*).

En deuxième lieu, l'exercice du contrôle peut varier à raison des spécificités territoriales, et notamment le nombre de petites communes composant le département. Plus le nombre de petites communes est élevé, plus les préfectures sont enclines à être dans le dialogue, si bien que le contrôle partenarial tend à substituer encore davantage au contrôle-sanction dans ces départements.

Enfin, les effectifs peuvent avoir une incidence sur le taux de contrôle et le nombre de déférés, sans qu'il soit toutefois possible d'établir clairement un lien causal. La rapporteure spéciale constate toutefois que la plupart des départements dans lesquels le nombre de déférés est nul ou quasi-nul, les effectifs sont très réduits. À titre d'exemple, le département du Cantal, dans lequel le préfet n'a déféré aucun acte en 2024, ne compte que 3 ETP affectés au contrôle de légalité. A contrario, les départements les plus dynamiques en matière de déférés sont en général les mieux dotés en termes d'effectifs. Par exemple, en Corse-du-Sud, 270 déférés ont été préparés par un service qui comptabilise 12 ETP en 2024.

Nombre de déférés préfectoraux déposés au regard des effectifs en 2024

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par la DGCL et le Conseil d'État

b) Un contrôle budgétaire plus fluctuant car lié à la situation financière des collectivités territoriales et au contexte électoral

Parallèlement au contrôle de légalité des actes, le représentant de l'État exerce également un contrôle budgétaire a posteriori sur les collectivités territoriales, qui s'est substitué au contrôle a priori depuis 1982.

Ce contrôle, qui porte sur le respect des règles budgétaires applicables à l'élaboration, l'adoption et l'exécution des budgets des collectivités territoriales, est exercé dans des délais très contraints dès lors que le préfet dispose de seulement 30 jours pour y procéder à compter de la réception des documents budgétaires. Par ailleurs, à la différence du contrôle de légalité, le représentant de l'État est théoriquement en situation de compétence liée. Si le préfet constate un déséquilibre réel du budget d'une collectivité par exemple, il doit saisir directement la chambre régionale des comptes territorialement compétente sur le fondement des procédures visées aux articles L. 1612-2 à L. 1612-20 du CGCT32(*). Après avis de la CRC, le préfet peut réformer les documents budgétaires dans le cadre de son pouvoir de substitution, qui lui permet de régler d'office et de rendre exécutoire le budget d'une collectivité.

Plusieurs cas de saisine sont prévus par le CGCT : lorsque le budget primitif n'est pas adopté avant le terme légal33(*), soit avant le 15 avril ou bien le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, en cas d'absence d'équilibre réel du budget34(*), lorsque le compte administratif n'est pas adopté avant le terme légal35(*) ou bien qu'il est en déficit excessif36(*). En outre, le préfet, de même que tous les créanciers, peuvent saisir la chambre régionale des comptes en cas de non-inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité37(*). Dans la pratique, le caractère lié ou non de la compétence préfectorale varie largement en fonction des situations : si la compétence du préfet est de facto liée en cas de non-adoption du budget primitif, dans les autres cas, il dispose en réalité de plus de marges de manoeuvre.

Seulement la moitié des actes budgétaires transmis par les collectivités donnent lieu à un contrôle de la part des services préfectoraux. À titre d'exemple en 2021, sur près de 300 000 actes reçus, 51,4 % ont été contrôlés38(*).

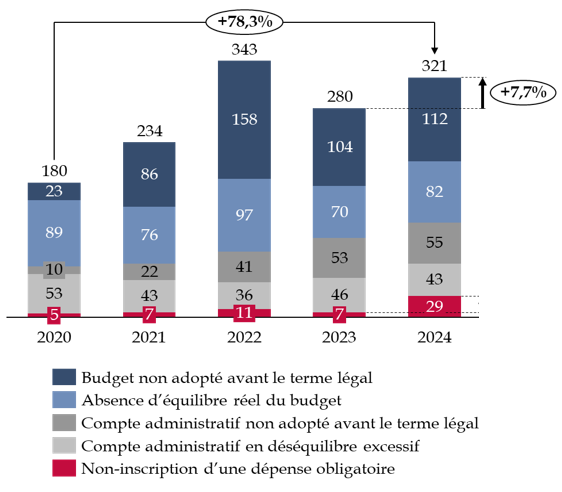

Ces contrôles donnent lieu à un nombre de saisines fluctuantes selon les années, en fonction de la situation financière des collectivités, mais aussi du contexte électoral. De 2020 à 2024, le nombre de saisines de CRC est passé de 180 à 321. Cette hausse est principalement portée par l'augmentation du nombre de saisines à raison d'une non-inscription d'une dépense obligatoire et de budgets primitifs non adoptés avant le terme légal. S'agissant de ce dernier cas de saisine, les magistrats financiers rencontrés par la rapporteure spéciale lors de son déplacement à la CRC de Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui ont indiqué avoir observé une augmentation du nombre de budgets non adoptés dans les délais en période pré-électorale, avec des oppositions plus affirmées au sein des conseils municipaux.

Nombre de saisines de CRC en matière de contrôle budgétaire39(*)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données transmises par la DGCL

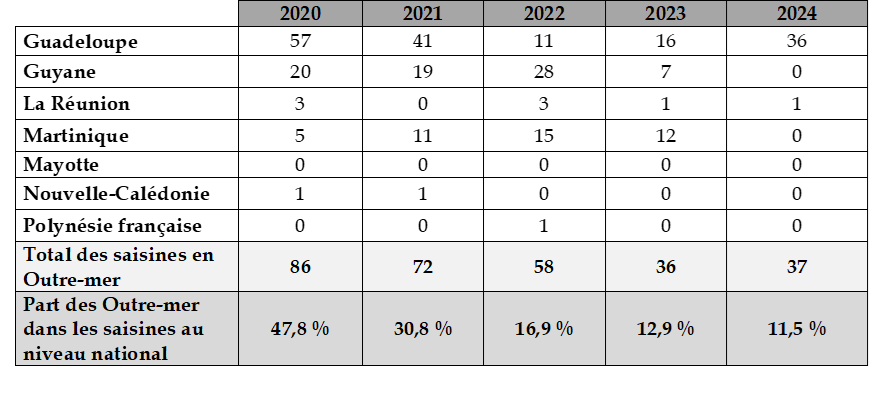

Les spécificités des contrôles budgétaires et de légalité en Outre-mer

Les 199 collectivités territoriales des départements et régions d'outre-mer (DROM) connaissent des difficultés budgétaires particulières, notamment du fait de leur mauvaise maîtrise des charges de fonctionnement, et principalement de personnel40(*).

Ainsi, en 2024, les chambres régionales et territoriales des comptes d'Antilles-Guyane et de La Réunion-Mayotte ont été saisies à 37 reprises, dont 36 saisines concernant la Guadeloupe, ce qui représente 11,5 % des saisines au niveau national. Cette proportion s'est toutefois réduite à partir de 2022 puisqu'en 2020 notamment, les saisines s'agissant des DROM représentaient près de 50 % des saisines au niveau national.

En 2024, 20 saisines, concentrées sur la Guadeloupe, ont concerné l'absence d'inscription au budget d'une dépense obligatoire, soit 69 % des saisines nationales, témoignant ainsi des difficultés de trésorerie de ces collectivités.

Saisines de CRC en Outre-mer entre 2020 et 2024

S'agissant du contrôle de légalité, celui-ci ne peut parfaitement être comparé à celui qui est pratiqué dans le reste du territoire national au regard de la répartition particulière des compétences entre l'État et ces collectivités ainsi que les adaptations normatives permises par l'article 73 de la Constitution. Il ressort toutefois que le taux de contrôle des actes prioritaires est moindre qu'au niveau national, avec par exemple un taux de 71 % en Guyane, ou encore 67 % à la Réunion.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les éléments transmis par la DMATES

c) Une transformation de la nature du contrôle en relation partenariale, qui n'est pas neutre pour les finances publiques

Lors du Roquelaure de la simplification de l'action des collectivités, lancé le 28 avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen, a annoncé vouloir recentrer et moderniser le contrôle de légalité, tout en adoptant « une logique de confiance a priori et de conseil plutôt que de contrôle systématique ».

Il ressort toutefois que la mutation partenariale du contrôle de légalité a déjà largement été engagée, du fait de l'approfondissement naturel de la décentralisation, mais aussi à cause de manque de moyens humains au sein des préfectures. L'affaiblissement du contrôle de légalité peut dès lors être expliqué de deux façons. La première voit cet affaiblissement de façon positive : la décentralisation ayant fait son oeuvre, les collectivités respectent désormais mieux le droit dans le cadre de l'exercice de leurs compétences qu'elles ont pleinement intégrées. La seconde y voit au contraire le symbole d'un État central affaibli.

Ces deux visions ne sauraient être frontalement opposées. Les contrôles de légalité et budgétaires doivent nécessairement inclure des outils de dialogue ab initio entre les préfectures et les collectivités, ce qui est quasiment toujours le cas à travers les recours gracieux formés en cas d'actes irréguliers, de telle sorte que le contrôle doit être consubstantiellement partenarial. Toutefois, pour les actes les plus importants et ceux qui ont des enjeux budgétaires forts pour la collectivité, la confiance ne saurait éclipser toute forme de contrôle. À ce titre, l'échec pour l'heure du « rescrit préfectoral »41(*) illustre les limites d'une logique pleinement partenariale en matière de contrôle de légalité, le corps préfectoral étant assez hésitant à l'idée de donner un blanc-seing aux collectivités.

La rapporteure spéciale estime que le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire doivent être préservés et modernisés car ils constituent des outils de sécurisation de l'action des collectivités et de gestion saine des finances publiques.

En effet, dans un contexte d'attrition des effectifs préfectoraux et de dégradation subséquente de la qualité du contrôle de légalité, les collectivités territoriales se sont dotées, pour les plus grosses d'entre elles, de services juridiques très étoffés afin de sécuriser leurs actions, ce qui n'est pas non plus neutre pour leurs budgets. Les plus petites collectivités et les moins riches sont livrées à elles-mêmes, sans garde-fou.

Par ailleurs, maintenir l'expertise au sein des préfectures permet un traitement égalitaire entre toutes les collectivités, et en particulier pour celles qui n'ont pas les moyens de se doter de structures juridiques développées ou bien de recourir aux conseils de cabinets d'avocats. En exerçant les fonctions de conseil et de contrôle, l'État « ne fait pas de commerce ; il ne fait rien d'autre que remplir la mission régalienne qui est la sienne »42(*).

S'il n'est pas possible de quantifier précisément les conséquences financières du déclin du contrôle de légalité en l'absence de contrefactuel et de données contentieuses afférentes aux recours des tiers à l'encontre des actes des collectivités territoriales, il est certain que le maintien d'un contrôle ciblé sur les actes les plus importants est gage de sécurité pour les élus locaux et la bonne gestion des finances publiques. Les cas des SEM et des SPL, largement soustraites au contrôle de légalité, sont des cas exemples topiques de la mise en cause fréquente de la responsabilité pénale des élus locaux.

Ainsi, comme l'énonçait le sénateur Jacques Mézard, « que pèsent les gains tirés de cette réduction d'effectifs, face aux coûts induits par un contrôle de légalité inefficace ? Multiplication des recours individuels, risques d'engagement de la responsabilité de l'État ou des collectivités, moindre protection des règles favorisant une gestion saine des finances publiques... Il est urgent de réagir pour que des considérations de long terme l'emportent enfin sur des affichages politiques de court terme »43(*).

* 1 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

* 2 Décision n° 82-137 DC du 25 février 1982, Loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. La loi du 2 mars 1982 sera dès lors complétée par la loi du 22 juillet 1982 qui fixe le régime du contrôle administratif par le représentant de l'État.

* 3 Les effectifs de l'État territorial, Cour des comptes, mai 2022.

* 4 La réception des actes, leur tri et le conseil apporté aux collectivités sont effectués en sous-préfecture, tandis que les opérations de contrôle sont conduites en préfecture pour l'ensemble du département, les sous-préfets restant généralement maîtres, en opportunité, de la décision d'adresser des recours gracieux.

* 5 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux, 2019-2021.

* 6 Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales.

* 7 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

* 8 Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.

* 9 Le mythe du contrôle de légalité, Nicolas KADA - Les 40 ans de la loi du 2 mars 1982 : de la genèse aux impensés de la décentralisation, 178, Institut francophone pour la justice et la démocratie, pp.159-178, 2023, Colloques & essais, 978-2-37032-386-6.

* 10 Le taux de contrôle des actes prioritaires de cette préfecture pour la même année est de 83 %, ce qui correspond à la moyenne nationale pour 2024 s'agissant des trois matières prioritaires (commande publique, urbanisme et fonction publique territoriale).

* 11 Cour des comptes, Contrôle de légalité et contrôle des actes budgétaires en préfecture, exercices 2015-2021, septembre 2022.

* 12 Circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre chargé des collectivités territoriales (NOR/IOCB1202426/C) du 25 janvier 2012 relative à la définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité.

* 13 Les préfectures de Corrèze, Moselle, Deux-Sèvres, Haute-Marne, Puy-de-Dôme, Sarthe, Haute-Garonne et Loire-Atlantique selon les informations transmises par la DGCL.

* 14 Indicateur 3.4 - Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics du programme 354 « Administration territoriale de l'État ».

* 15 Articles L. 2131-2 pour les communes, L. 3131-2 du même code pour les départements et L. 4141-2 pour les régions.

* 16 La mise en oeuvre de ce pouvoir demeure rare et intervient souvent à la suite d'un signalement ou de publication d'informations dans les médias.

* 17 Le préfet peut aussi directement déférer l'acte devant le juge administratif, souvent assorti d'un référé-suspension afin d'obtenir sa suspension provisoire, mais cette hypothèse est rare.

* 18 CE, Sect., 25 janvier 1991, n° 80969, M. Guy Brasseur, publié au recueil Lebon.

* 19 CE, 16 juin 1989, n° 103661, Préfet des Bouches-du-Rhône contre Commune de Belcodène, publié au recueil Lebon.

* 20 Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

* 21 Dans ce contexte, 350 emplois devaient être créés sur cinq ans : + 42 ETP en 2023, + 101 ETP en 2024, + 45 ETP en 2025, + 81 ETP en 2026 et en 2027. À partir de 2025, au regard du contexte budgétaire, les effectifs se sont de nouveau stabilisés, en contrariété avec les objectifs de la LOPMI.

* 22 Du fait du décret d'annulation du 21 février 2024 et des mesures d'économie imposées au programme courant 2024, qui en ont suivi, seuls 157 ETP ont été créés sur les 232 ETP initialement prévus.

* 23 Plan « missions prioritaires des préfectures » définies pour la période 2022-2025.

* 24 32,92 % pour le Jura, 37,46 % pour le Rhône, 37,80 % pour la Sarthe et 41,23 % pour la Lozère.

* 25 Rapport d'information n° 300 (2011-2012), déposé le 25 janvier 2012, au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les contrôles de l'État sur les collectivités territoriales, par Jacques Mézard.

* 26 Cour des comptes, Contrôle de légalité et contrôle des actes budgétaires en préfecture, exercices 2015-2021, septembre 2022.

* 27 À titre d'exemple, le département des Bouches-du-Rhône compte 19 SEM ou SPL, pour 119 communes.

* 28 En application des articles L. 2131-2, 8°, L. 3131-2, 7° et L. 4141-2, 6° du CGCT, les sociétés d'économie mixte ont l'obligation de transmettre au préfet les « décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises (..) pour le compte » d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un département ou d'une institution interdépartementale, d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale, au titre du contrôle de légalité.

* 29 Ces données transmises par le Conseil d'État concernent les affaires enregistrées devant les tribunaux administratifs, en incluant les référés suspension formés par les préfets.

* 30 Déférés préfectoraux incluant les référés-suspension déposés.

* 31 Au titre du contrôle de légalité, 70 lettres d'observations pour l'avenir (LOA) ont été envoyées aux collectivités en 2023, et 99 lettres en 2024. Au titre du contrôle budgétaire, la préfecture de Loire-Atlantique a transmis 85 LOA en 2023 et 71 en 2024.

* 32 Il convient de relever que le contrôle budgétaire prime sur le contrôle de légalité, ce qui signifie que si la transmission d'un acte budgétaire s'inscrit dans l'une des hypothèses de procédure de contrôle budgétaire, le préfet ne peut pas saisir le tribunal administratif à la place de la chambre régionale des comptes.

* 33 Article L. 1612-2 du CGCT.

* 34 Article L. 1612-5 du CGCT.

* 35 Articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du CGCT.

* 36 Article L. 1612-14 du CGCT.

* 37 Article L. 1612-15 du CGCT.

* 38 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux, 2019-2021.

* 39 Les données transmises par la DGCL ne distinguent pas les saisines du préfet des autres saisines des créanciers en cas de non-inscription d'une dépense obligatoire. Toutefois, celles du préfet représentent toutefois de l'ordre de 80 % des saisines en général.

* 40 Pour un exemple récent : Synthèse régionale sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en Guadeloupe, Guyane et Martinique, CRTC Antilles-Guyane, décembre 2024.

* 41 Le rescrit au profit des collectivités territoriales a été introduit par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et est désormais codifié à l'article L. 1116-1 du CGCT. Depuis 2022, une cinquantaine de demandes de rescrit sont formulées chaque année.

* 42 Conclusions de Didier Casas, sous CE Ass., 31 mai 2006, n° 275531, Ordre des avocats au barreau de Paris.

* 43 Rapport d'information n° 300 (2011-2012), déposé le 25 janvier 2012, au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur les contrôles de l'État sur les collectivités territoriales, par Jacques Mézard.