- L'ESSENTIEL

- I. MALGRÉ UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE,

L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE

- A. LA CRISE AMÉRICAINE DES

OPIOÏDES : D'UNE SURPRESCRIPTION GÉNÉRALISÉE

À UNE HÉCATOMBE

- 1. D'une libéralisation de la prescription

d'opioïdes encouragée par des politiques commerciales agressives

à une vague de pharmacodépendance

- 2. Un resserrement brutal des conditions de

prescription et le déport vers le marché noir

- 3. La multiplication des surdoses mortelles,

liée à l'arrivée de substances plus puissantes

et plus difficiles à doser, les fentanyloïdes,

désormais associés à des psychostimulants

- 1. D'une libéralisation de la prescription

d'opioïdes encouragée par des politiques commerciales agressives

à une vague de pharmacodépendance

- B. EN FRANCE, UNE PROGRESSION PRÉOCCUPANTE

DES MÉSUSAGES ET DES SURDOSES PROVOQUÉE PAR UNE SOUS-ESTIMATION

DES RISQUES PAR LES PATIENTS ET LES PROFESSIONNELS

- C. L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE

À L'AMÉRICAINE EN FRANCE

- A. LA CRISE AMÉRICAINE DES

OPIOÏDES : D'UNE SURPRESCRIPTION GÉNÉRALISÉE

À UNE HÉCATOMBE

- II. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE DOIT

DÉFINIR UN PLAN D'ACTION POUR LUTTER CONTRE LA DOULEUR ET LES CONDUITES

ADDICTIVES

- I. MALGRÉ UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE,

L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- I. RENFORCER L'INFORMATION ET FACILITER

L'ORIENTATION DES PATIENTS POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE DE DÉPENDANCE ET

LES MÉSUSAGES

- II. MIEUX SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE

SANTÉ AUX RISQUES LIES AUX OPIOÏDES ET POURSUIVRE L'ENCADREMENT DES

PRESCRIPTIONS

- III. APPROFONDIR ET COMPLÉTER LA POLITIQUE

DE RÉDUCTION DES RISQUES

- I. RENFORCER L'INFORMATION ET FACILITER

L'ORIENTATION DES PATIENTS POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE DE DÉPENDANCE ET

LES MÉSUSAGES

- LISTE DES SIGLES

- AVANT PROPOS

- I. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,

MULTIFACTORIELLE, NÉCESSITE UN SUIVI ET UNE VIGILANCE ACCRUS

- A. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,

SIGNE D'UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR,

MAIS PORTEUSE DE NOUVEAUX RISQUES

- B. UNE AUGMENTATION PRÉOCCUPANTE DES

MÉSUSAGES ET DES TROUBLES LIÉS À L'USAGE

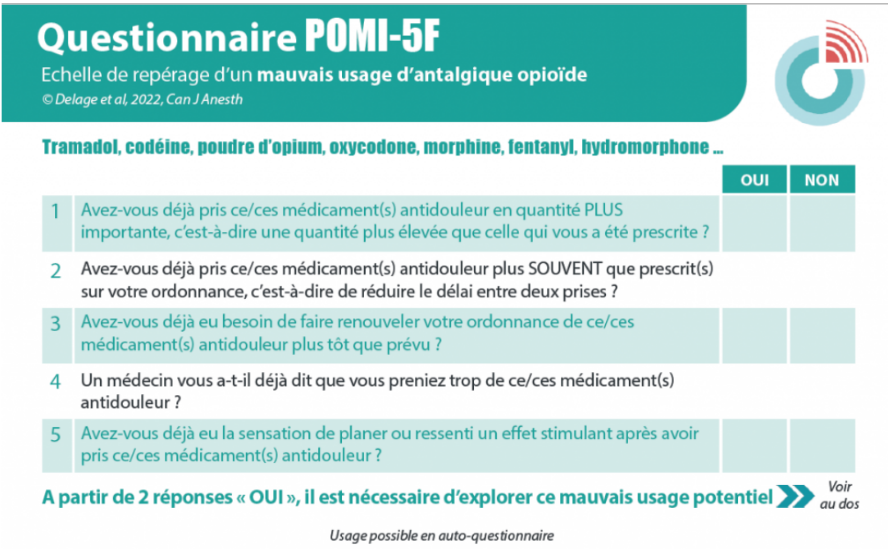

- 1. La progression des mésusages et des

usages détournés

- 2. Des prescriptions parfois inadaptées au

niveau de risque associé à la consommation de médicaments

opioïdes

- 3. Les risques liés aux opioïdes,

notamment la dépendance, sont insuffisamment évalués

par les médecins

- a) Une sous-estimation du risque et des

symptômes de la dépendance, liée au déficit de

formation initiale et continue des professionnels de santé

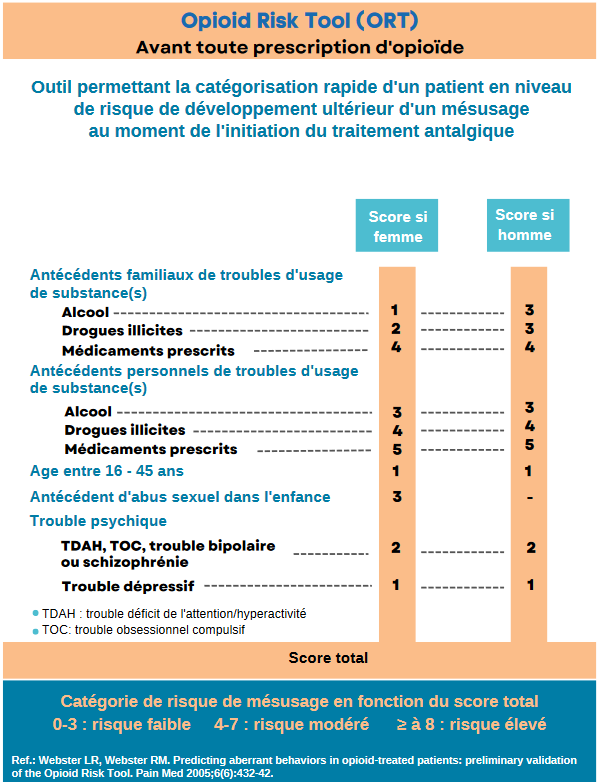

- b) Un défaut d'utilisation des outils

existants afin d'évaluer les risques

- c) Le manque de coordination entre les

professionnels de santé accroît les risques de

mésusage

- a) Une sous-estimation du risque et des

symptômes de la dépendance, liée au déficit de

formation initiale et continue des professionnels de santé

- 4. Des mésusages favorisés par la

méconnaissance des consommateurs des risques associés aux

substances opioïdes

- 1. La progression des mésusages et des

usages détournés

- A. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,

SIGNE D'UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR,

MAIS PORTEUSE DE NOUVEAUX RISQUES

- II. SI LA FRANCE N'APPARAÎT PAS

EXPOSÉE À UNE CRISE DES OPIOÏDES À

L'AMÉRICAINE, LA MAÎTRISE DE CE RISQUE NÉCESSITE DE

RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DE

SANTÉ

- A. UN CADRE DE PRESCRIPTION ET DE

DÉLIVRANCE DES OPIOÏDES GLOBALEMENT SÉCURISÉ

- 1. Une régulation stricte de l'information

promotionnelle relative aux médicaments opioïdes, doublée

d'une politique active de pharmaco- et d'addictovigilances

- 2. Un encadrement rigoureux des conditions de

prescription et de délivrance des médicaments opioïdes,

récemment resserré

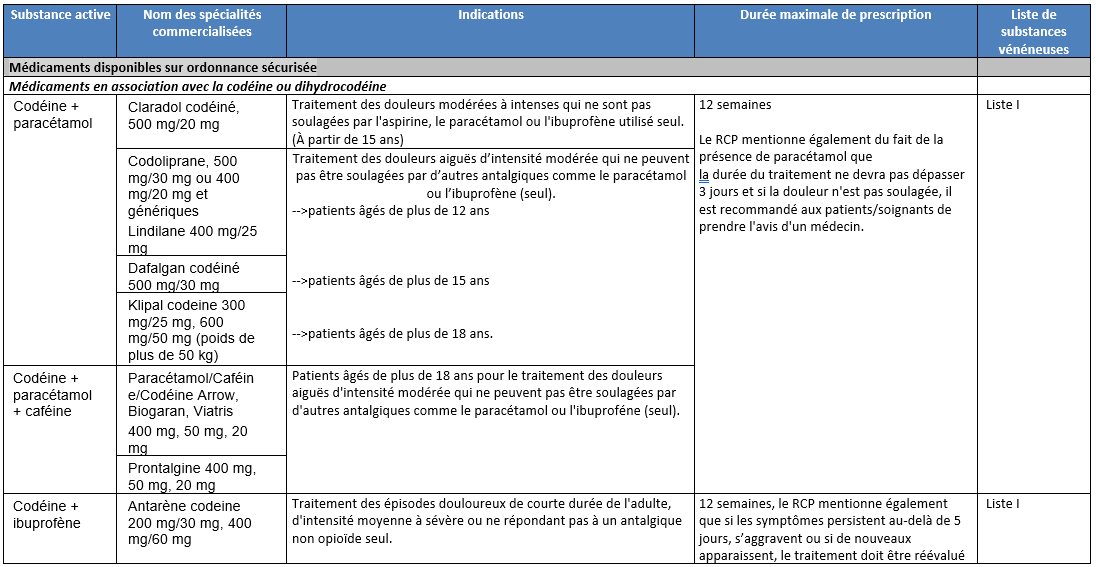

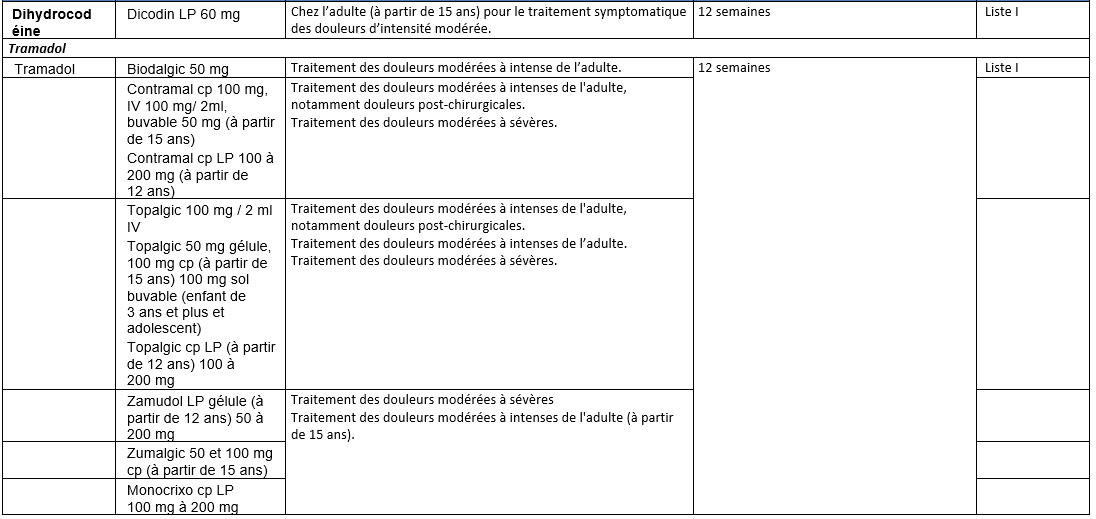

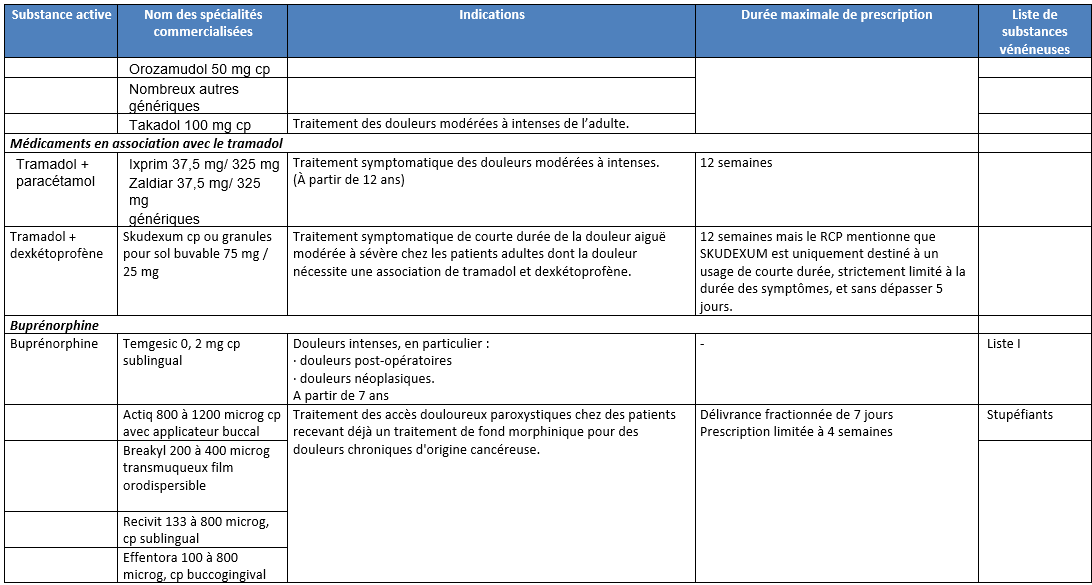

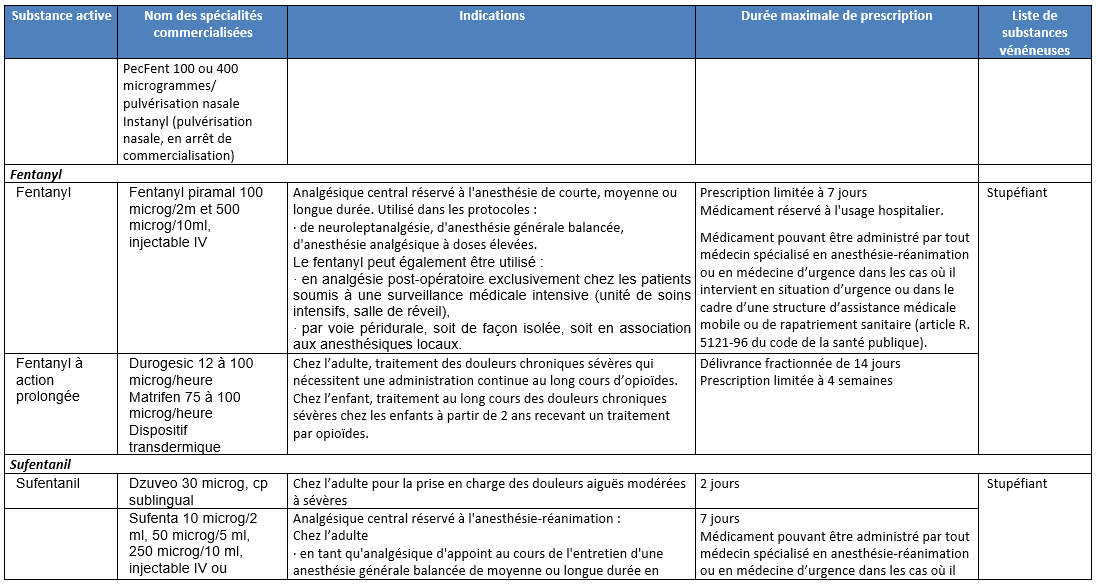

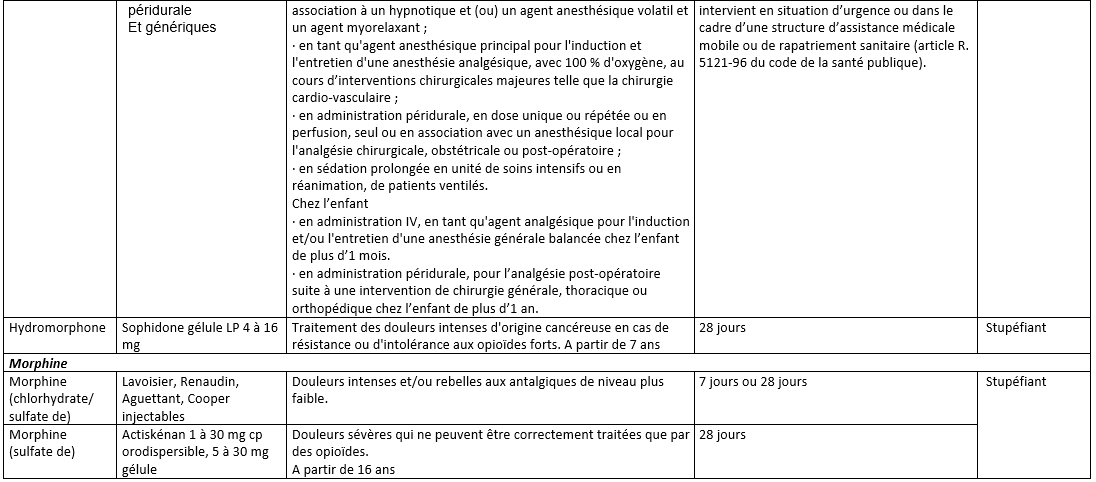

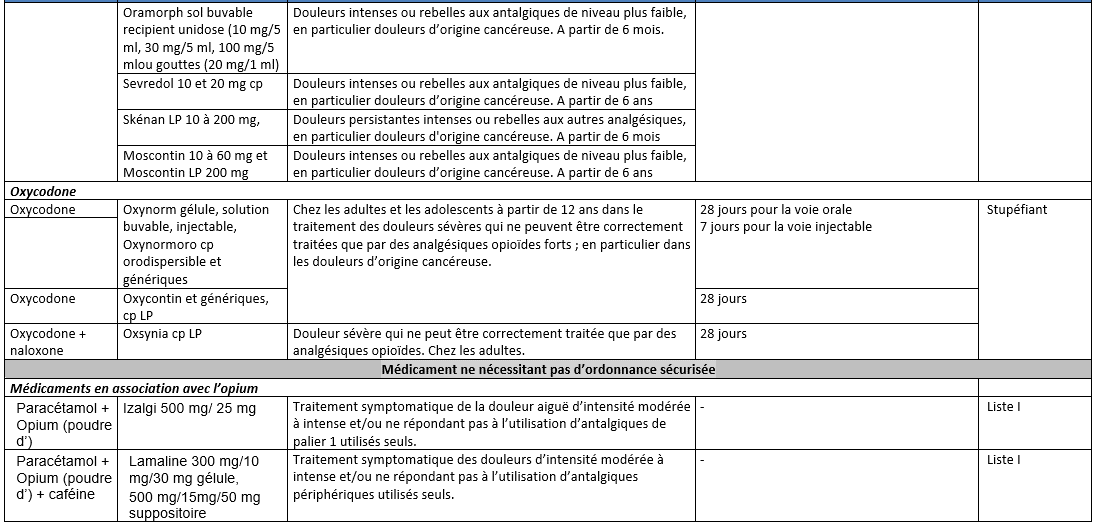

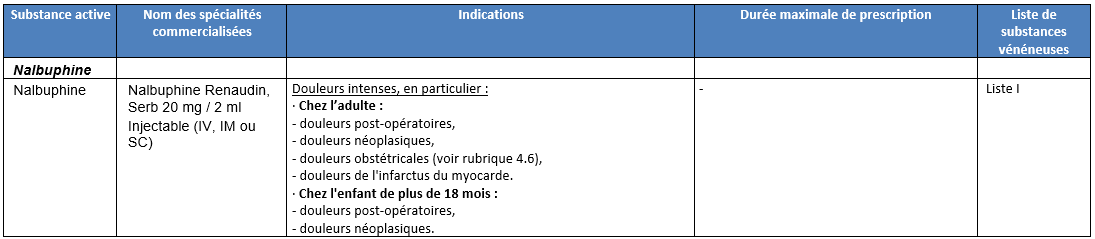

- a) Le resserrement des conditions de prescription

et l'encadrement de la durée de prescription

- b) Le déploiement progressif des

ordonnances sécurisées et numériques

- c) Une politique de sensibilisation et de

contrôle accrus des prescripteurs

- d) Le renforcement de l'encadrement des conditions

de dispensation des antalgiques opioïdes

- a) Le resserrement des conditions de prescription

et l'encadrement de la durée de prescription

- 3. Des normes perfectibles relatives au

conditionnement et à l'étiquetage des médicaments

opioïdes

- 1. Une régulation stricte de l'information

promotionnelle relative aux médicaments opioïdes, doublée

d'une politique active de pharmaco- et d'addictovigilances

- B. UNE MAÎTRISE DES RISQUES

CONDITIONNÉE À UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS ET DES

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

- 1. Une restriction de l'accès aux

opioïdes non accompagnée comporterait un risque accru de

détournements et de mésusages

- 2. Renforcer la politique de réduction des

risques vis-à-vis des usagers

- 3. Agir en faveur de la prévention et de la

dépendance

- 4. Faire évoluer la formation des

médecins et consolider la structuration d'une offre de soins

spécialisée

- 1. Une restriction de l'accès aux

opioïdes non accompagnée comporterait un risque accru de

détournements et de mésusages

- A. UN CADRE DE PRESCRIPTION ET DE

DÉLIVRANCE DES OPIOÏDES GLOBALEMENT SÉCURISÉ

- I. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES,

MULTIFACTORIELLE, NÉCESSITE UN SUIVI ET UNE VIGILANCE ACCRUS

- TRAVAUX DE LA COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

DES RECOMMANDATIONS

- ANNEXES

- TABLEAU RÉCAPITULATIF

DES CONDITIONS DE PRESCRIPTION DES OPIOÏDES

- CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS

(CNOP)

- ASSOCIATION DES CENTRES D'ÉVALUATION

ET D'INFORMATION SUR LA PHARMACODÉPENDANCE-ADDICTOVIGILANCE (CEIP-A)

- HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS)

- LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT (LEEM)

- FÉDÉRATION ADDICTION

- HALTE SOINS ADDICTIONS DE STRASBOURG

- AUTO SUPPORT ET RÉDUCTION DES

RISQUES

PARMI LES USAGERS DE DROGUES (ASUD)

- ASSOCIATION DE RÉDUCTION DES RISQUES

SAFE

- PR BENJAMIN ROLLAND, PSYCHIATRE ET

ADDICTOLOGUE

- MICHEL GANDILHON,

EXPERT ASSOCIÉ AU PÔLE SÉCURITÉ-DÉFENSE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET ME'TIERS (CNAM)

- SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D'ÉVALUATION

ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (SFETD)

- OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES

ET DES CONDUITES ADDICTIVES (OFDT)

- AMBASSADE DE FRANCE AUX ÉTATS-UNIS

- DR SIBYLLE MAURIES, PRATICIEN HOSPITALIER

- AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LES

DROGUES (EUDA)

- CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS

(CNOP)

- TABLEAU RÉCAPITULATIF

N° 848

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur les dangers des opioïdes,

Par Mmes Patricia DEMAS, Anne-Sophie ROMAGNY

et Anne

SOUYRIS,

Sénatrices

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

L'ESSENTIEL

___________

L'usage des antalgiques opioïdes pour le soulagement de la douleur s'accompagne de risques de mésusages importants, en nette augmentation ces dernières années.

Dans un contexte marqué par la crise américaine des opioïdes, les rapporteures ont formulé vingt recommandations visant à renforcer la politique de prise en charge de la douleur et de gestion des conduites addictives. La commission les a adoptées.

I. MALGRÉ UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE, L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE

A. LA CRISE AMÉRICAINE DES OPIOÏDES : D'UNE SURPRESCRIPTION GÉNÉRALISÉE À UNE HÉCATOMBE

Depuis 25 ans, les États-Unis ont été touchés par plus de 800 000 décès liés à des surdoses d'opioïdes1(*). Cette crise, qui frappe toute l'Amérique du Nord, a connu son apogée en 2022, avec près de 120 000 morts sur le sous-continent.

1. D'une libéralisation de la prescription d'opioïdes encouragée par des politiques commerciales agressives à une vague de pharmacodépendance

Dans un contexte marqué par une demande sociale accrue de prise en charge de la douleur, les prescriptions d'opioïdes se sont libéralisées aux États-Unis dans les années 1990. En cause, des stratégies commerciales agressives des laboratoires pharmaceutiques, qui ont stimulé l'offre par une politique de lobbying auprès des médecins, et encouragé la demande par la promotion de certains médicaments comme l'OxyContin auprès du grand public, en occultant bien souvent les risques de dépendance consubstantiels à cette classe thérapeutique.

Malgré les risques, la prescription d'opioïdes s'est alors généralisée, voire banalisée. Ainsi, en 2014, 99 % des médecins américains prescrivaient des opioïdes au-delà des durées recommandées. Des centaines de milliers d'Américains ont donc développé une dépendance aux opioïdes.

2. Un resserrement brutal des conditions de prescription et le déport vers le marché noir

Prenant conscience de la crise sanitaire émergente, les pouvoirs publics ont brutalement resserré les conditions de prescription de ces médicaments, causant un effondrement de 45 % de la délivrance d'opioïdes prescrits entre 2011 et 2019. Privés de médicaments sur ordonnance, de nombreux patients dépendants se sont déportés vers le marché de rue, alors dominé par l'héroïne. La consommation d'opioïdes et la qualité des substances consommées sont alors devenues incontrôlables pour les pouvoirs publics : le nombre de surdoses mortelles liées à l'héroïne s'est envolé.

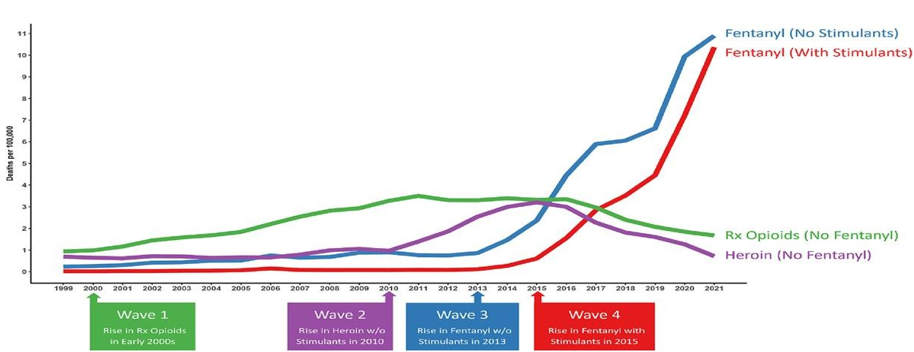

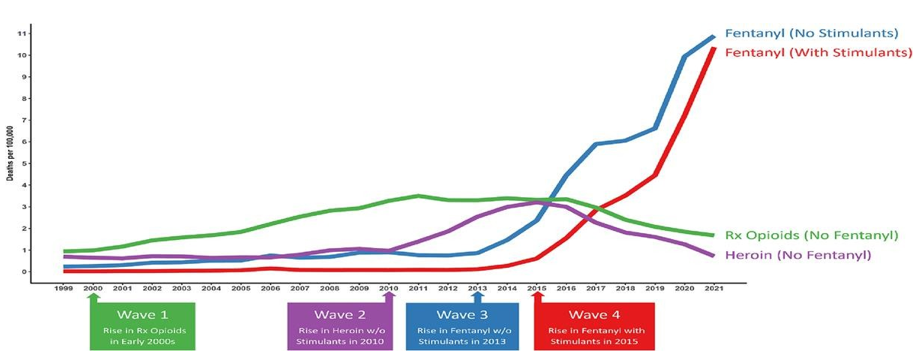

3. La multiplication des surdoses mortelles, liée à l'arrivée de substances plus puissantes et plus difficiles à doser, les fentanyloïdes, désormais associés à des psychostimulants

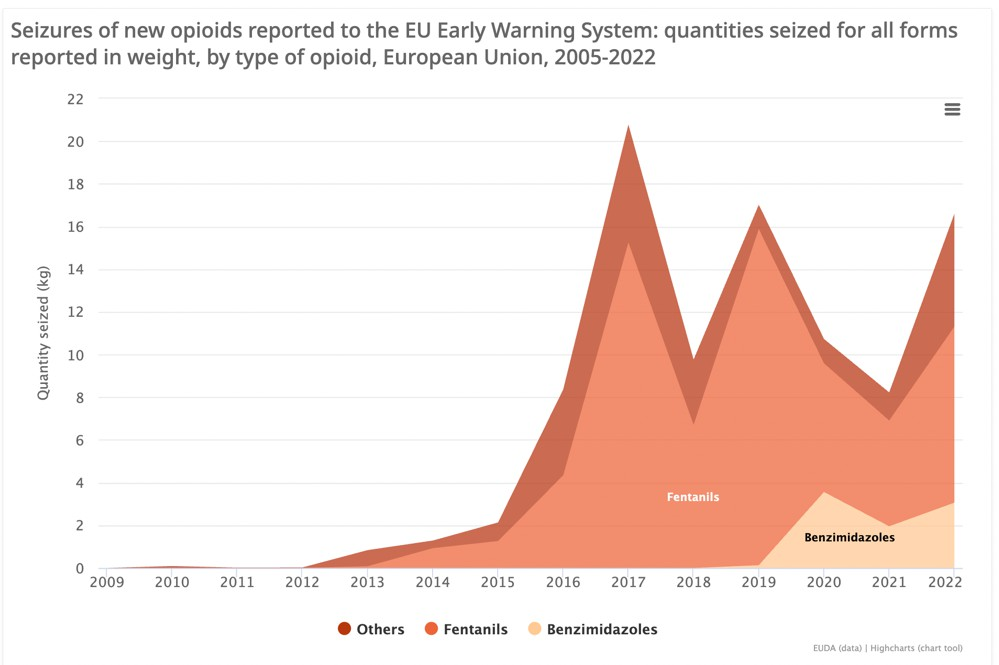

À partir de 2015, l'héroïne a progressivement été supplantée par l'arrivée sur le marché noir des fentanyloïdes, des opioïdes de synthèse peu coûteux, mais 50 fois plus puissants.

La puissance des fentanyloïdes et l'hétérogénéité de leur composition en fonction des fournisseurs les rendent très difficiles à doser, ce qui cause une augmentation exponentielle des surdoses liées à ces produits. L'association des fentanyloïdes avec des psychostimulants, observée depuis le début des années 2020, accroît encore le risque de surdose. En quelques années, le fentanyl est ainsi devenu la première cause de mortalité des 18/49 ans aux États-Unis. En 2023, quelque 75 000 surdoses mortelles ont été attribuées aux fentanyloïdes aux États-Unis, soit près des trois quarts du nombre total d'overdoses.

Une baisse de 20 % des surdoses est attendue en 2024, grâce à un meilleur accès aux traitements de substitution, à la généralisation de l'emploi de la naloxone, et au renforcement de l'encadrement des prescriptions.

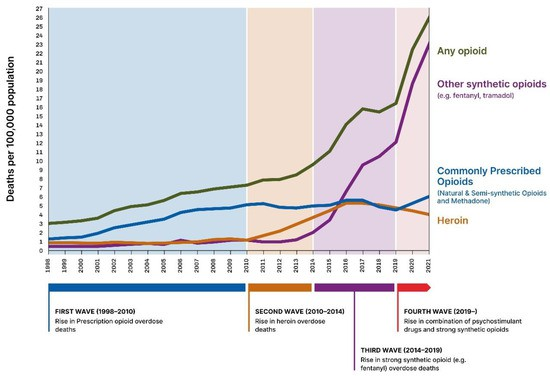

Les quatre vagues de la crise américaine des opioïdes

Source : Friedman et al., Addiction, 2023

B. EN FRANCE, UNE PROGRESSION PRÉOCCUPANTE DES MÉSUSAGES ET DES SURDOSES PROVOQUÉE PAR UNE SOUS-ESTIMATION DES RISQUES PAR LES PATIENTS ET LES PROFESSIONNELS

1. Une évolution préoccupante de la consommation, des mésusages et des surdoses

La France connaît, depuis plusieurs années, une évolution notable de la consommation d'opioïdes, et des mésusages et surdoses associés. Si l'ampleur de ce phénomène demeure incomparable avec la surconsommation incontrôlée observée aux États-Unis dans les années 2000, un certain nombre de signaux préoccupants doit inciter les pouvoirs publics à prendre toute la mesure d'un risque de banalisation des usages des médicaments opioïdes.

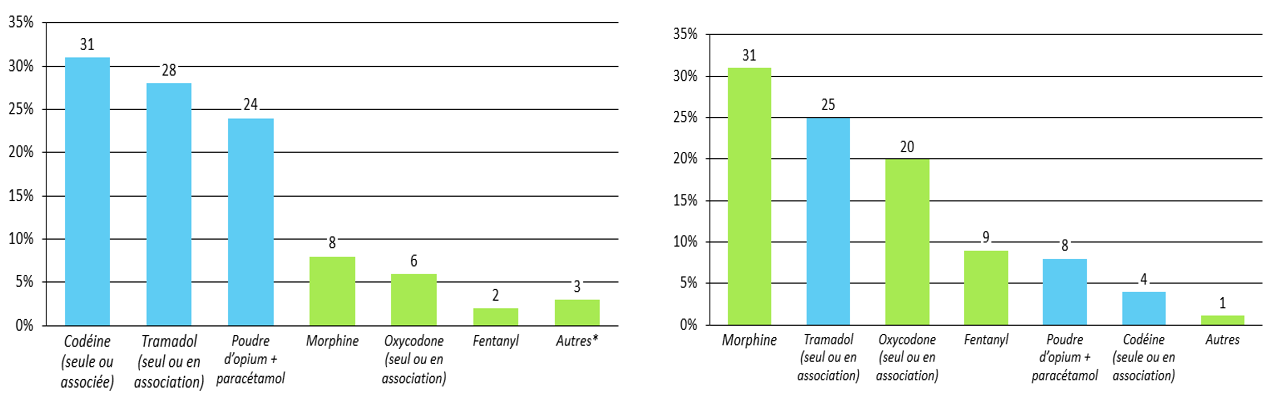

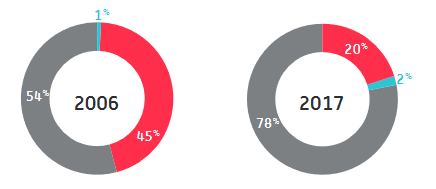

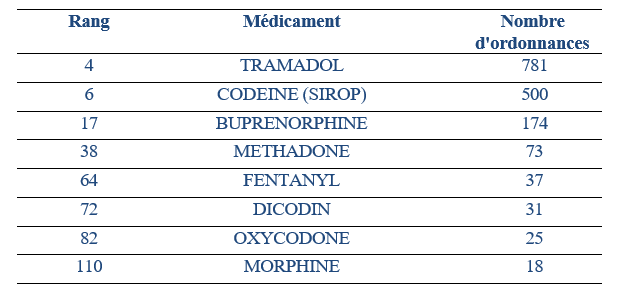

· En 2024, près de 12 millions de Français se sont vu prescrire des antalgiques opioïdes. Si les antalgiques non opioïdes restent majoritaires, les opioïdes représentent aujourd'hui 22 % de la consommation d'antalgiques en France, concentrés sur les opioïdes de palier 2 comme le tramadol ou la codéine (20 %). La part des opioïdes forts (oxycodone, morphine) reste modeste (2 %), mais progresse rapidement au détriment des opioïdes faibles, démontrant une tendance à l'escalade thérapeutique, mais aussi une incidence accrue des douleurs chroniques. Les ventes d'opioïdes forts, présentant des risques accrus, ont ainsi progressé de 59 % depuis 2010.

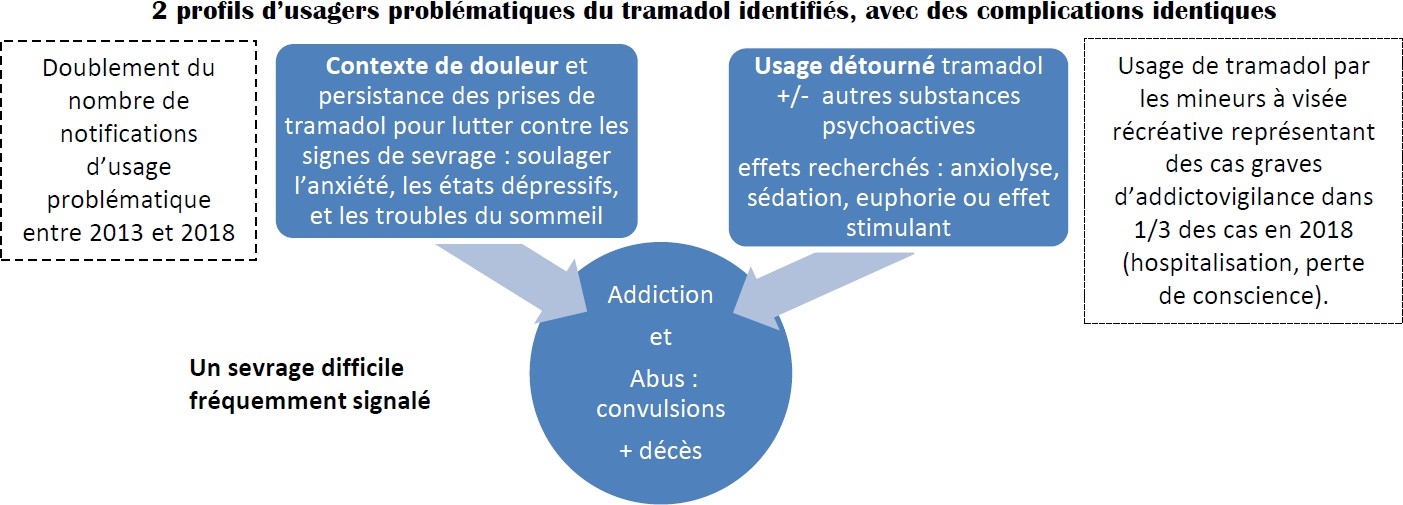

· Les mésusages, des consommations à visée thérapeutique non ou mal encadrées médicalement, s'accentuent également. Depuis 2017, les signalements relatifs au mésusage du tramadol ont doublé. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), ce sont désormais 29 % des usagers de codéine et 39 % des usagers de tramadol qui présentent des pratiques de mésusage.

· Les cas les plus graves suivent également une dynamique préoccupante. Entre 2006 et 2015, les cas de troubles liés à l'usage d'opioïdes ont plus que doublé, l'oxycodone présentant une trajectoire particulièrement inquiétante. Le nombre de patients dépendants a également de quoi alerter : 47 % des usagers de tramadol éprouveraient des difficultés à arrêter leur traitement. Enfin, le nombre de décès liés à l'usage d'opioïdes prescrits, hors usagers à risques, s'est accru de 20 % entre 2018 et 2022.

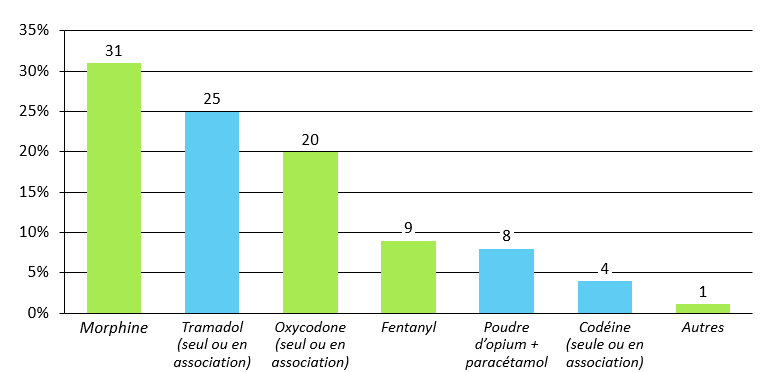

Antalgiques opioïdes les plus vendus en

officine (à gauche)

et en établissements (à droite) en

2023

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM

2. Une progression des mésusages portée par une sous-estimation des risques par les patients comme par les professionnels de santé

Face à la volonté légitime de soulager la douleur, l'usage d'opioïdes est en quelque sorte devenu un réflexe, tant pour les patients qui les réclament que pour les professionnels qui les prescrivent.

· Les recommandations de bon usage des opioïdes, qui n'ont certes été publiées par la HAS qu'en 2022, sont insuffisamment observées dans les prescriptions des professionnels, peu formés et sensibilisés à la question. Selon une étude, plus de 80 % des prescriptions de codéine concernent des indications pour lesquelles le recours aux opioïdes n'est pas recommandé en première intention, telles que la lombalgie ou les douleurs dentaires, voire formellement déconseillé, par exemple pour les céphalées.

De plus, le manque de coordination entre prescripteurs de ville, hospitaliers et pharmaciens, conduit à une prise en charge en silo, contraire à l'approche holistique qui devrait prévaloir. Cela conduit à des prescriptions inadaptées ou à une prolongation non justifiée des traitements.

· Du côté des patients, l'automédication et le partage de traitements, pratiques largement banalisées associées à des surdosages et au développement incontrôlé d'une pharmacodépendance, sont en cause.

Les patients, ignorant trop souvent les risques voire la nature de leur traitement opioïde, sont, de ce fait, placés dans un rôle de consommateur passif et ne peuvent être acteurs du bon usage. L'information des patients, érigée en droit par la loi Kouchner et constitutive d'une obligation déontologique pour les professionnels, demeure insuffisante : un praticien sur cinq admet ne pas fournir d'information systématique sur les risques liés aux opioïdes.

C. L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE EN FRANCE

1. Un encadrement globalement sécurisé de la promotion et de la prescription d'opioïdes, et un suivi rigoureux de l'addictovigilance

Afin d'éviter l'importation de la crise américaine, la France dispose d'atouts sur lesquels compter.

· Contrairement aux États-Unis, la promotion des médicaments y est strictement encadrée : les publicités auprès du grand public sont interdites pour les opioïdes, et celles visant les professionnels de santé sont soumises à un visa de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Cet encadrement pourrait utilement être complété par l'élaboration de recommandations spécifiques pour les supports promotionnels.

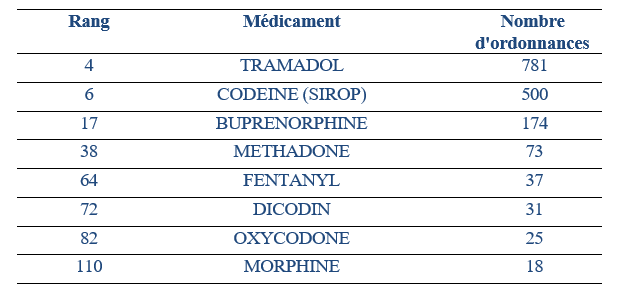

· En réaction à la trajectoire préoccupante des mésusages, les autorités sanitaires ont également resserré les conditions de prescription. Tous les opioïdes sont soumis à prescription médicale obligatoire depuis 2017. De plus, à quelques exceptions près, les opioïdes font désormais l'objet d'un plafonnement de leur durée de prescription, fixée au plus à quatre semaines pour les médicaments stupéfiants, et à douze semaines pour le tramadol depuis 2020 et pour la codéine depuis le 1er mars dernier.

· Afin de lutter contre les falsifications d'ordonnances, qui touchent tout particulièrement les opioïdes, les opioïdes classés comme stupéfiants et, depuis le 1er mars dernier, le tramadol et la codéine doivent être prescrits par une ordonnance numérique ou, à défaut, une ordonnance sécurisée.

Fausses prescriptions d'opioïdes confirmées signalées à la Cnam

Source : Cnam

· Les partenaires conventionnels se sont également saisis de la question : la dernière convention médicale fixe un objectif de diminution de 10 % du volume d'opioïdes de palier 2 prescrits en ville, et la Cnam mène des contrôles renforcés sur les médecins réalisant des prescriptions atypiques.

· Enfin, la France peut compter sur des réseaux d'addictovigilance et de pharmacovigilance performants, qui recensent et quantifient les usages non conformes afin d'alerter précocement les autorités sanitaires de toute évolution préoccupante. Les rapporteures préconisent de consolider ces acquis en réévaluant les moyens accordés aux centres d'addictovigilance, particulièrement peu pourvus au regard de leurs missions, et en accentuant les efforts de testing afin de mieux connaître les substances sur le marché, et leurs risques pour la santé.

2. Des fragilités et des signaux préoccupants à ne pas négliger

Il convient toutefois de ne pas négliger certains champs qui apparaissent aujourd'hui comme des angles morts de la régulation de la consommation d'opioïdes.

· Le conditionnement des médicaments opioïdes est parfois inadapté aux posologies recommandées, ce qui conduit les patients à accumuler des boîtes d'antalgiques non terminées dans leur armoire à pharmacie. Cela renforce naturellement les risques d'automédication. Sur le modèle du travail conduit pour la réduction de la taille des boîtes de tramadol, il doit être envisagé de revoir le conditionnement de certaines spécialités comme le Dafalgan codéiné.

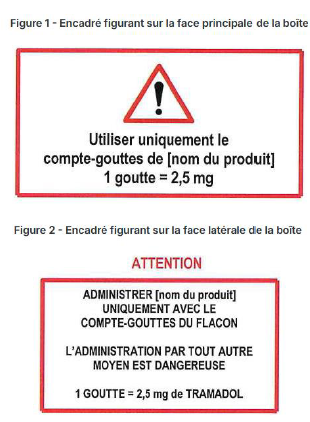

· Par ailleurs, bien que l'étiquetage des opioïdes constitue un vecteur d'information essentiel pour le patient, celui-ci ne fait aujourd'hui pas figurer de mentions d'alerte relatives au risque de pharmacodépendance encouru. Sur le modèle des États-Unis ou de l'Australie, une telle évolution est en bonne voie pour le tramadol ou la codéine, mais elle doit être étendue à l'ensemble des opioïdes de palier 2 comme de palier 3.

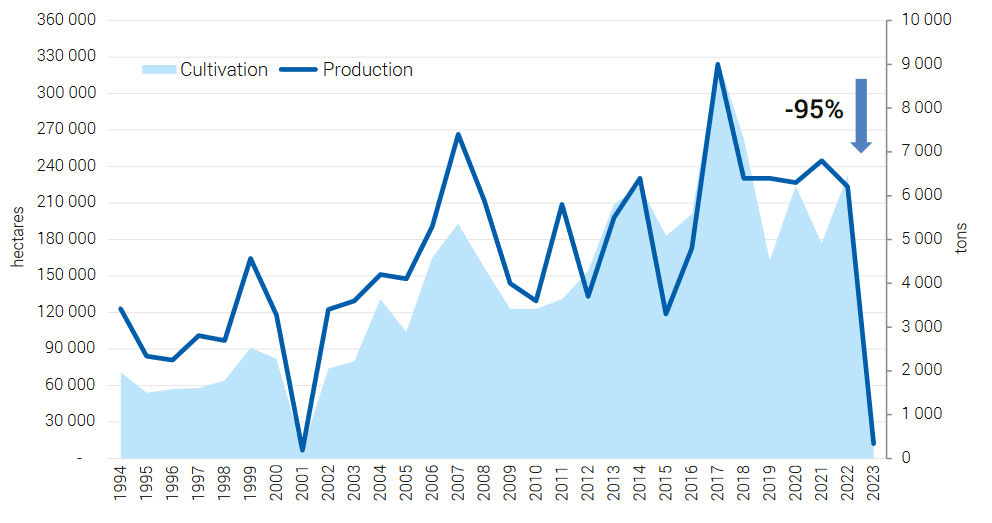

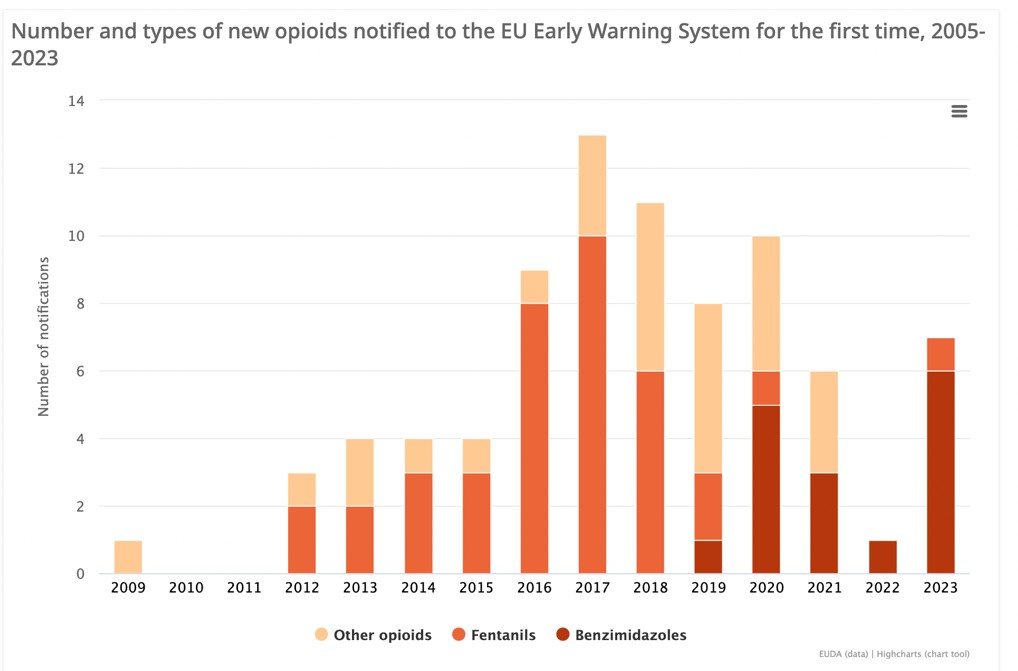

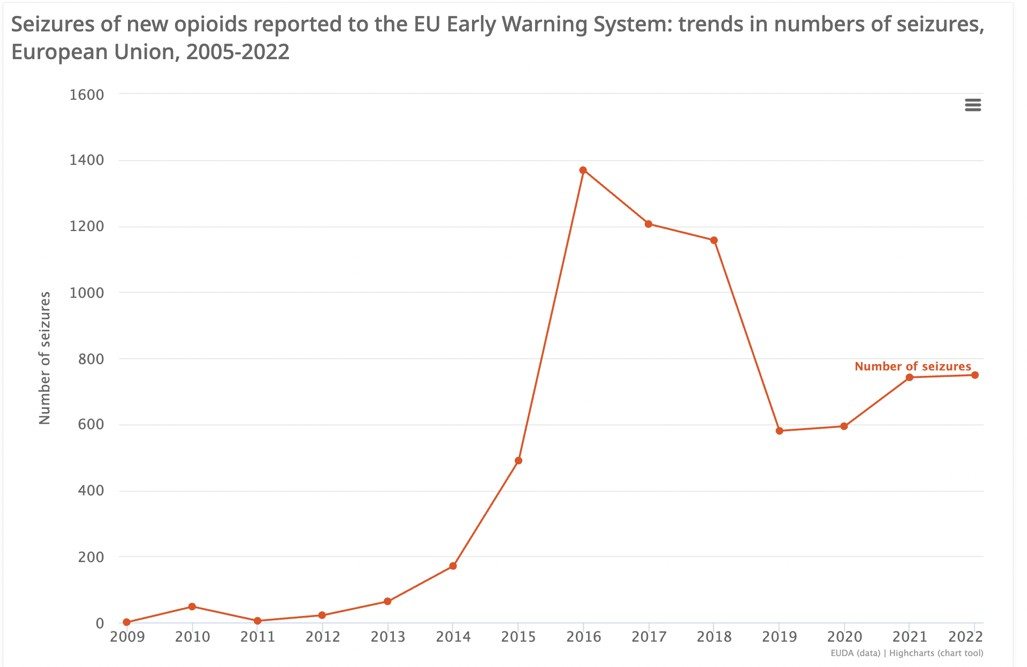

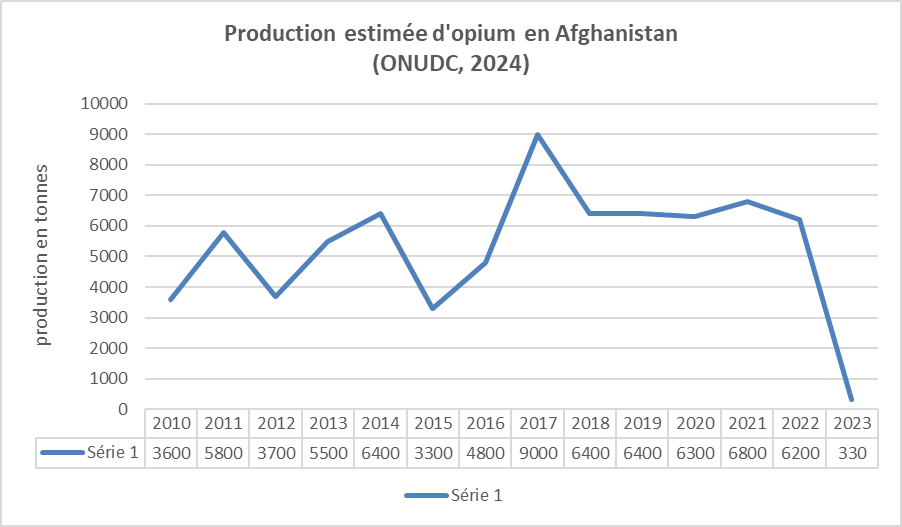

· Enfin, face à la diminution brutale de la production d'héroïne par l'Afghanistan, de nouveaux opioïdes de synthèse comme les nitazènes ou les fentanyloïdes, plus puissants et plus dangereux, arrivent en France sur le marché noir. Il convient d'accorder une attention toute particulière à la pénétration de ces produits en France, encore embryonnaire mais déjà bien présente chez certains de nos voisins européens.

II. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE DOIT DÉFINIR UN PLAN D'ACTION POUR LUTTER CONTRE LA DOULEUR ET LES CONDUITES ADDICTIVES

A. RÉINVESTIR DANS UNE POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

1. Un objectif relégué au second plan conduisant à des carences persistantes

· Trois plans nationaux de lutte contre la douleur ont été successivement portés par le Gouvernement entre 1998 et 2010 (1998-2000, 2002-2005, 2006-2010). Ces plans ont permis de simplifier les conditions de prescription des principaux antalgiques, et favorisé la structuration de la prise en charge de la douleur au sein des établissements de santé et en ville.

Ainsi, les structures spécialisées douleur chronique (SDC), au nombre de 274 en 2023, constituent selon la HAS « un maillon essentiel de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques les plus complexes et les plus réfractaires, et/ou nécessitant des soins spécifiques ».

· Néanmoins, malgré les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, le 4e plan national de lutte contre la douleur n'a pas vu le jour. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a certes inscrit la douleur parmi les objectifs auxquels concourt la politique de santé publique, mais celle-ci n'apparaît plus comme une priorité.

On estime entre 20 % et 30 % la part des Français souffrant de douleurs chroniques. Parmi eux, seuls 37 % se déclarent satisfaits de leur prise en charge.

Or, la douleur constitue la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'urgences. Lorsqu'elle se chronicise, elle induit des répercussions psycho-sociales pour 70 % des patients et altère la qualité de vie de 50 % d'entre eux.

· Il en résulte des carences persistantes, notamment en matière d'offre de soins. D'une part, les SDC pâtissent d'une faible accessibilité liée aux délais de prise en charge et d'une inégale répartition sur le territoire : seuls 3% des patients douloureux chroniques y ont donc accès. D'autre part, l'insuffisante coordination des parcours de soins engendre des ruptures de parcours ou des chevauchements de prescriptions, qui favorisent les mésusages.

2. Une nécessité : dessiner les contours d'un nouveau plan national de lutte contre la douleur

Ces constats plaident en faveur d'une nouvelle feuille de route dédiée au traitement de la douleur.

· En premier lieu, la situation des SDC doit être consolidée. La saturation de ces structures ne permet ni que les files actives soient prises en charge dans des délais conformes aux recommandations internationales, ni que les patients bénéficient d'un traitement adapté. La situation financière des SDC doit également être sécurisée, le manque de moyens financiers et humains menaçant la pérennité de certaines structures.

· En deuxième lieu, une meilleure coordination de tous les acteurs de l'offre de soins est indispensable. À cet égard, les dispositifs incitatifs à l'utilisation du dossier médical partagé doivent être soutenus, pour éviter les prescriptions redondantes et limiter les prolongations injustifiées de traitements.

· Ces priorités justifient que soit formalisé un nouveau plan national de lutte contre la douleur, pour apporter à la problématique des mésusages d'opioïdes des réponses globales en matière d'offre de soins, de la prévention à la prise en charge.

B. RENFORCER LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES EN MATIÈRE D'ADDICTIONS

1. Poursuivre les efforts pour améliorer l'accès aux traitements par agonistes opioïdes

· La France est l'un des pays européens dans lesquels l'accès des usagers aux traitements par agonistes opioïdes (TAO) est le plus élevé.

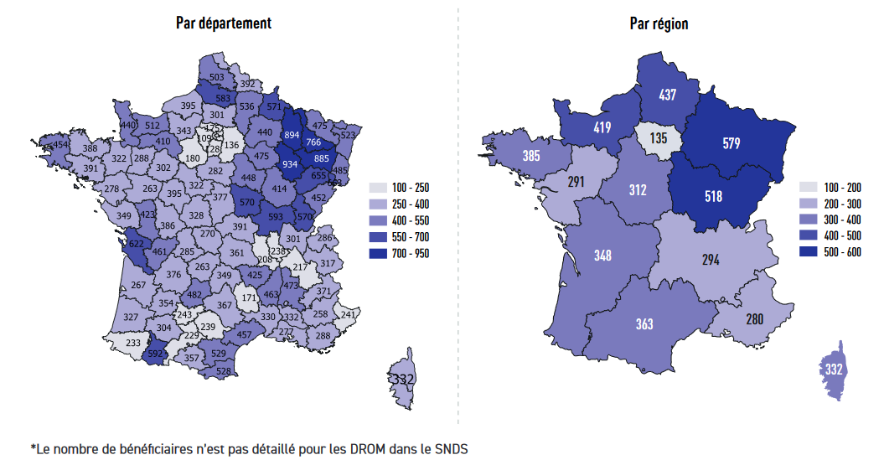

L'organisation de l'offre souffre néanmoins de disparités territoriales importantes. L'accès aux TAO est ainsi plus limité en Île-de-France et dans les territoires ultra-marins.

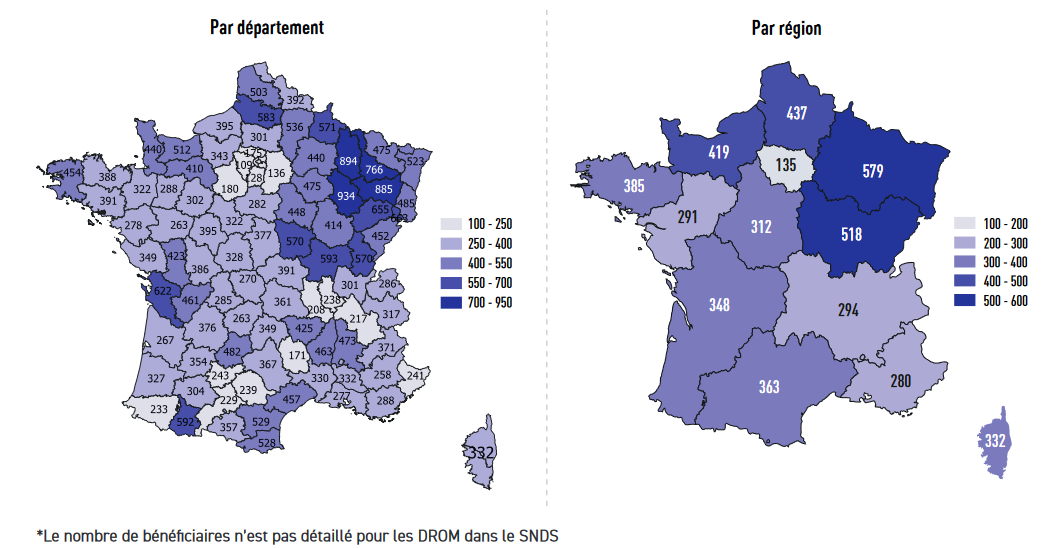

Nombre de bénéficiaires de TAO en ville pour 100 000 habitants de 15 à 74 ans (2023)

Source : OFDT

Ces inégalités s'expliquent en partie par l'engorgement des structures d'addictologie, ainsi que par un défaut d'accompagnement des médecins généralistes, lesquels peuvent refuser d'initier ou de renouveler des prescriptions de TAO.

Face à ce constat, et compte tenu des limites de durée de prescription des TAO (14 à 28 jours), la situation des patients dépendants devrait être sécurisée pour éviter les ruptures de traitements. La dispensation en ville de la buprénorphine à libération prolongée et une réflexion sur l'opportunité d'élargir l'offre de TAO au sulfate de morphine, pourraient constituer des réponses utiles.

· En revanche, malgré les recommandations de la HAS, l'accès à la naloxone demeure très insuffisant. Son administration permettrait pourtant d'empêcher 4 décès sur 5 par overdose.

Antidote aux surdoses d'opioïdes, la naloxone permet de prévenir l'effet de dépression respiratoire pouvant causer le décès. Actuellement, l'hétérogénéité des conditions de son remboursement et des modalités de sa délivrance nuit à sa disponibilité.

Dès 2022, la HAS a recommandé aux pouvoirs publics d'améliorer la diffusion de la naloxone grâce à « un accès facilité et anonymisé sans prescription ni avance de frais en pharmacie d'officine de toutes les formes de naloxone ».

Seuls les médicaments à base de naloxone délivrés sur prescription médicale sont, en tout ou partie, remboursés par l'assurance maladie, et l'exigence de prescription médicale pour la délivrance de certaines spécialités constitue un obstacle de plus à son accessibilité. Selon les rapporteures, il est grand temps de donner une portée concrète à la recommandation de la HAS (cf. supra).

2. Élargir la politique de réduction des risques et favoriser la responsabilisation des usagers

· Plusieurs experts mettent en avant le risque que comporterait une restriction non accompagnée des prescriptions d'opioïdes pour les usagers, incités à se reporter vers des modes d'approvisionnement illégaux.

De ce point de vue, les conséquences du passage à l'ordonnance sécurisée pour le tramadol et la codéine devront être évaluées. Toute régulation de l'accès aux médicaments opioïdes doit être pensée dans le cadre d'une politique globale de réduction des risques, incluant un accès aux TAO.

· Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer la politique de réduction des risques (RdR) et de l'élargir au-delà des publics ciblés par les politiques « d'aller vers » pour viser l'ensemble des usagers d'opioïdes.

Alors que la RdR demeure une politique globalement confidentielle, une promotion en population générale permettrait de déstigmatiser les usagers d'opioïdes et de saisir la diversité des profils concernés par les mésusages.

L'éducation thérapeutique constitue également un levier opportun pour rendre les patients acteurs de leur prise en charge. Les professionnels de la douleur appellent à ce qu'elle soit renforcée.

Enfin, le déploiement de programmes ciblant les usagers les plus à risque, à l'image du programme POP « Prévention et réduction des risques des surdoses liées aux opioïdes en région PACA » doit demeurer une priorité. L'expérimentation des haltes soins addictions (HSA) s'inscrit dans ce cadre.

C. FORMER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

1. Améliorer la formation des professionnels de la santé en matière de prise en charge de la douleur et des conduites addictives

La formation des professionnels de santé en matière de prise en charge de la douleur et des conduites addictives est indiscutablement lacunaire.

· S'agissant de la formation initiale, ni l'algologie ni l'addictologie ne sont reconnues comme des spécialités médicales constituées en diplômes d'études spécialisées (DES).

S'il existe des formations spécialisées transversales (FST) optionnelles sur la douleur et l'addictologie, la Société française d'étude et de traitement de la douleur (SFETD) indique que la réforme du troisième cycle des études médicales aurait conduit à une diminution de moitié du temps de formation consacré à la douleur.

Ces carences dans la formation étant partagées notamment par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, les rapporteures préconisent d'inscrire un module renforcé sur la prise en charge de la douleur et des addictions dans les études des professionnels de santé concernés.

· Le développement de programmes de formation continue, aisément accessibles aux professionnels en exercice, apparaît également nécessaire, a fortiori dans l'optique de la préconisation de la SFETD d'intégrer le dépistage de la douleur aux consultations de prévention aux âges clés de la vie (« Mon bilan prévention »).

2. Soutenir et accompagner l'évolution des pratiques professionnelles

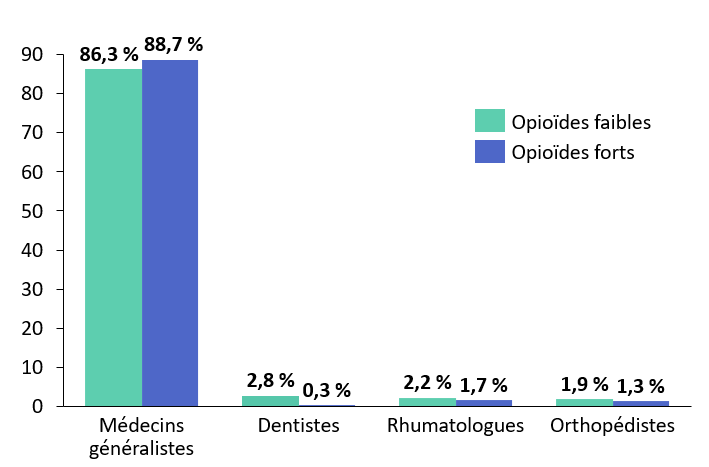

· Le médecin généraliste est l'acteur central de la prise en charge de la douleur chronique, prescripteur de 86,3 % des opioïdes faibles et de 88,7% des opioïdes forts.

Or la recherche du « zéro douleur », qui favorise les prescriptions inadaptées et les dérives vers les situations d'accoutumance, ne doit pas constituer un objectif thérapeutique en soi.

Les médecins généralistes, peu sensibilisés aux conditions de prescription des opioïdes et au repérage des conduites addictives, sont confrontés à une escalade thérapeutique qu'ils ne savent plus gérer. Or, la HAS comme la SFETD soulignent la nécessité d'accompagner toute prescription d'opioïde d'un projet de déprescription.

· L'évolution des pratiques professionnelles doit donc être soutenue :

- en renforçant l'implication des ordres professionnels (Cnom, Cnop) et de la HAS dans la diffusion des référentiels de bonnes pratiques sur la prescription des opioïdes ;

- en repositionnant les médicaments opioïdes dans une prise en charge multimodale associant des antalgiques non opioïdes et/ou des approches non médicamenteuses.

Liste des principales recommandations

I. Renforcer l'information et faciliter

l'orientation des patients pour lutter

contre le risque de

dépendance et les mésusages

Recommandation n° 1 : Insister sur la nécessité de l'information du prescripteur au patient sur les risques associés aux médicaments opioïdes.

Recommandation n° 3 : Faire apparaître une mention du risque de dépendance sur les boîtes de médicaments opioïdes, y compris de palier 2.

Recommandation n° 5 : Augmenter le nombre de structures spécialisées de prise en charge des douleurs chroniques (consultations douleur et centres d'évaluation et de traitement de la douleur) pour améliorer la couverture territoriale des besoins et formaliser un 4e plan national de lutte contre la douleur.

II. Mieux sensibiliser les professionnels de

santé aux risques liés aux opioïdes

et poursuivre

l'encadrement des prescriptions

Recommandation n° 8 : Évaluer l'impact de l'obligation de recourir à des ordonnances sécurisées pour le tramadol et la codéine et, le cas échéant, envisager de soumettre l'ensemble des opioïdes à une obligation d'ordonnance sécurisée.

Recommandation n° 11 : Intégrer un module obligatoire renforcé sur la lutte contre la douleur et les addictions dans les formations initiales des professionnels de santé concernés.

Recommandation n° 14 : Intégrer une stratégie de déprescription progressive dans le parcours de soins et favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des médicaments non opioïdes pour le traitement de la douleur.

III. Approfondir et compléter la politique de réduction des risques

Recommandation n° 16 : Faciliter l'accès à toutes les formes de naloxone sans prescription en pharmacie d'officine et systématiser la délivrance de naloxone en cas de prescription d'opioïdes de palier 3, de traitement par agonistes opioïdes et en sortie d'hospitalisation en cas de traitement opioïde.

Recommandation n° 18 : Améliorer la disponibilité des traitements par agonistes opioïdes, notamment de la buprénorphine à libération prolongée.

Recommandation n° 20 : Consolider le réseau national d'addictovigilance en renforçant les moyens humains à la disposition des CEIP-A et développer des dispositifs d'analyse des drogues permettant d'évaluer précocement les évolutions des produits et leurs conséquences sur la santé humaine.

Réunie le mercredi 9 juillet 2025 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté le rapport et les 20 recommandations des rapporteures, et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.

LISTE DES RECOMMANDATIONS

___________

I. RENFORCER L'INFORMATION ET FACILITER L'ORIENTATION DES PATIENTS POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE DE DÉPENDANCE ET LES MÉSUSAGES

Recommandation n° 1 : Insister sur la nécessité de l'information du prescripteur au patient sur les risques associés aux médicaments opioïdes.

Recommandation n° 2 : Renforcer l'éducation thérapeutique des patients par la mise à disposition dans les pharmacies, les cabinets médicaux et les services de médecine d'urgence, d'outils d'auto-évaluation de la douleur et du risque de dépendance.

Recommandation n° 3 : Faire apparaître une mention du risque de dépendance sur les boîtes de médicaments opioïdes, y compris de palier 2.

Recommandation n° 4 : Mener une campagne nationale non stigmatisante sur le bon usage et les risques associés à la consommation de médicaments opioïdes à destination du grand public.

Recommandation n° 5 : Augmenter le nombre de structures spécialisées de prise en charge des douleurs chroniques (consultations douleur et centres d'évaluation et de traitement de la douleur) pour améliorer la couverture territoriale des besoins et formaliser un 4e plan national de lutte contre la douleur.

Recommandation n° 6 : Systématiser l'évaluation par un médecin spécialiste ou formé à la prise en charge de la douleur ou à l'addictologie au-delà de 3 mois de traitement ou en cas de prise d'une dose journalière supérieure à l'équivalent de 120 mg de morphine.

II. MIEUX SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ AUX RISQUES LIES AUX OPIOÏDES ET POURSUIVRE L'ENCADREMENT DES PRESCRIPTIONS

Recommandation n° 7 : Sensibiliser et informer les professionnels soignants par une campagne permettant le dialogue, l'information et l'orientation des patients sur l'usage et les risques des opioïdes.

Recommandation n° 8 : Évaluer l'impact de l'obligation de recourir à des ordonnances sécurisées pour le tramadol et la codéine et, le cas échéant, envisager de soumettre l'ensemble des opioïdes à une obligation d'ordonnance sécurisée.

Recommandation n° 9 : Accélérer le calendrier de déploiement d'un dispositif de prescription entièrement numérique partout où cela est possible.

Recommandation n° 10 : Travailler sur le conditionnement des médicaments opioïdes pour réduire le nombre de comprimés par boîte lorsque le conditionnement ne correspond pas aux posologies recommandées.

Recommandation n° 11 : Intégrer un module obligatoire renforcé sur le traitement de la douleur et la lutte contre les addictions dans les formations initiales des professionnels de santé concernés.

Recommandation n° 12 : Développer la coopération entre les conseils des ordres professionnels (Cnom, Cnop) et la Haute Autorité de santé pour favoriser la diffusion des référentiels de bonnes pratiques et des outils d'aide à la prescription et à la dispensation des opioïdes.

Recommandation n° 13 : Faire apparaître, dans les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation certifiés par la HAS, des messages d'alerte sur le bon usage des opioïdes, le risque de dépendance et le risque de surdoses.

Recommandation n° 14 : Intégrer une stratégie de déprescription progressive dans le parcours de soins et favoriser le recours à des alternatives non médicamenteuses ou à des médicaments non opioïdes pour le traitement de la douleur.

Recommandation n° 15 : Élaborer des recommandations spécifiques sur la rédaction des supports promotionnels des opioïdes par les laboratoires (constitution d'un cahier des charges, mention explicite des risques de dépendance et de comorbidité, et des indications de prescription en première et deuxième intention établies par les autorités sanitaires).

III. APPROFONDIR ET COMPLÉTER LA POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES

Recommandation n° 16 : Faciliter l'accès à toutes les formes de naloxone sans prescription en pharmacie d'officine et systématiser la délivrance de naloxone en cas de prescription d'opioïdes de palier 3, de traitement par agonistes opioïdes et en sortie d'hospitalisation en cas de traitement opioïde.

Recommandation n° 17 : Former les services de police et de secours à l'utilisation de la naloxone et les équiper de kits de naloxone prêts à l'emploi.

Recommandation n° 18 : Améliorer la disponibilité des traitements par agonistes opioïdes, notamment de la buprénorphine à libération prolongée.

Recommandation n° 19 : Engager une réflexion avec les autorités sanitaires sur l'opportunité de la reconnaissance du sulfate de morphine comme traitement par agonistes opioïdes.

Recommandation n° 20 : Consolider le réseau national d'addictovigilance en renforçant les moyens humains à la disposition des CEIP-A et développer des dispositifs d'analyse des drogues permettant d'évaluer précocement les évolutions des produits et leurs conséquences sur la santé humaine.

LISTE DES SIGLES

___________

|

A |

|

|

AINS |

Anti-inflammatoire non stéroïdien |

|

ALD |

Affection de longue durée |

|

AMM |

Autorisation de mise sur le marché |

|

ANSM |

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |

|

ARS |

Agence régionale de santé |

|

ASAFO |

Alerte sécurisée aux fausses ordonnances |

|

C |

|

|

Caarud |

Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues |

|

CEIP-A |

Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance |

|

CESAN |

Commandement pour l'environnement et la santé |

|

CETD |

Centre d'évaluation et de traitement de la douleur |

|

Clud |

Comité de lutte contre la douleur |

|

Cnam |

Caisse nationale de l'assurance maladie |

|

Cnop |

Conseil national de l'ordre des pharmaciens |

|

CNRD |

Centre national ressources douleur |

|

CSAPA |

Centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie |

|

D |

|

|

DANTES |

Décennie D'ANTalgiques En France |

|

DDJ |

Dose définie journalière |

|

DES |

Diplôme d'études spécialisées |

|

DGS |

Direction générale de la santé |

|

DGOS |

Direction générale de l'offre de soins |

|

DHPC |

Direct healthcare professional communications |

|

DMP |

Dossier médical partagé |

|

DRAMES |

Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances |

|

Drees |

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques |

|

DSM |

Diagnostique et statistique des troubles mentaux |

|

DTA |

Décès toxiques par antalgiques |

|

E |

|

|

EMOA |

Étude sur les usages de médicaments opioïdes antalgiques |

|

ETP |

Équivalent temps plein |

|

EUDA |

European union drugs agency |

|

EVA |

Échelles visuelles analogiques |

|

EVS |

Échelles verbales simples |

|

F |

|

|

FDA |

Food and drug administration |

|

FFA |

Fédération française d'addictologie |

|

FST |

Formation spécialisée transversale |

|

H |

|

|

HAS |

Haute Autorité de santé |

|

HCSP |

Haut Conseil de la santé publique |

|

I |

|

|

IGAS |

Inspection générale des affaires sociales |

|

Inserm |

Institut national de la santé et de la recherche médicale |

|

ISRS |

Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine |

|

ISRSNa |

Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine-noradrénaline |

|

L |

|

|

LAD |

Logiciels d'aide à la dispensation |

|

LAP |

Logiciels d'aide à la prescription |

|

Leem |

Les entreprises du médicament |

|

M |

|

|

MIG |

Mission d'intérêt général |

|

Mildeca |

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives |

|

MOOC |

Massive open online course |

|

N |

|

|

NOS |

Nouveaux opioïdes de synthèse |

|

NPS |

Nouveaux produits de synthèse |

|

O |

|

|

OFDT |

Observatoire français des drogues et des tendances addictives |

|

OFMA |

Observatoire français des médicaments antalgiques |

|

OMS |

Organisation mondiale de la santé |

|

ONDCP |

Office of national Drug Control Policy |

|

OPPIDUM |

Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse |

|

ORT |

Opioid Risk Tool |

|

OSIAP |

Ordonnances suspectes, Indicateur d'abus possible |

|

P |

|

|

POMI |

Prescription Opioid Misuse Index |

|

S |

|

|

SDC |

Structures spécialisées douleur chronique |

|

SFETD |

Société française d'évaluation et de traitement de la douleur |

|

Sintes |

Système d'identification national des toxiques et des substances |

|

T |

|

|

TAO |

Traitement par agonistes opioïdes |

|

TREND |

Tendances récentes et nouvelles drogues |

|

U |

|

|

UNODC |

United nations office on drugs and crime |

AVANT PROPOS

___________

La crise américaine du fentanyl a de façon spectaculaire mis en lumière les ravages que peut causer la consommation non maîtrisée de substances opioïdes. En 2022, plus de 110 000 décès imputables à ces substances ont été enregistrés aux États-Unis. Les autorités américaines ont réagi tardivement, en développant notamment des dispositifs de réduction des risques et d'accompagnement des usagers qui semblent porter leurs fruits, un reflux du nombre de morts étant constaté depuis 2023.

Les caractéristiques du système de santé américain, très libéral, ont indubitablement constitué un cadre propice au développement de cette crise dramatique, qu'il s'agisse de la faible régulation des conditions de prescription des médicaments, du soutien commercial et publicitaire dont bénéficie l'industrie des produits de santé, ou de l'inégalité d'accès des patients aux services de santé.

Si le système de santé français se distingue nettement du modèle qui prévaut aux États-Unis, la situation américaine constitue un avertissement auquel les pouvoirs publics devraient prêter une attention toute particulière. Depuis plusieurs années en effet, des signaux émanant du réseau de pharmacovigilance et d'addictovigilance français soulèvent des inquiétudes légitimes et justifient une vigilance accrue des autorités sanitaires. La consommation d'opioïdes forts, c'est-à-dire de médicaments classés comme stupéfiants, connaît ainsi une croissance significative depuis une vingtaine d'années. En parallèle, le nombre de cas de troubles de l'usage liés à la consommation d'antalgiques opioïdes est en nette augmentation, de même que le nombre d'hospitalisations liées à la consommation de ces substances obtenues sur prescription médicale (+ 167 % entre 2000 et 2017). L'enjeu de formation des médecins à la prescription des médicaments opioïdes, central dans l'émergence de la crise aux États-Unis, se pose dans des termes similaires en France.

Prenant la mesure de cette situation, le Gouvernement a, en 2018, défini une feuille de route visant à « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes » pour la période 2019-2022. La survenue de la crise sanitaire de la covid-19 n'a toutefois pas permis le déploiement des actions qu'elle prévoyait dans des conditions adéquates. Sa mise en oeuvre s'en est trouvée interrompue, alors que les signaux d'alerte relatifs aux mésusages des opioïdes se sont plutôt confirmés au cours des dernières années.

Afin de préciser le cadre d'analyse de la présente mission d'information, il apparaît utile de préciser que le terme « opioïdes » désigne une grande diversité de substances dérivant du pavot somnifère, ou pavot à opium, réunies en une classe pharmacologique unique. La classe des opioïdes regroupe les dérivés naturels du pavot (opium, morphine, codéine)2(*), des composés semi-synthétiques (héroïne, hydromorphone, oxycodone, buprénorphine) et des composés purement synthétiques (fentanyl, méthadone, tramadol) fabriqués en laboratoire.

Les médicaments opioïdes sont principalement utilisés en tant qu'antalgiques, en anesthésie et, pour certains d'entre eux, en tant que traitement agoniste aux opioïdes dans une perspective de sevrage des usagers dépendants. En fonction de leurs caractéristiques pharmacologiques et des risques de mésusages, de troubles de l'usage et de dépendance auxquels ils sont associés, les médicaments opioïdes répondent à des indications thérapeutiques différentes et à des conditions de prescription plus ou moins restrictives. Ainsi, certains sont inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses3(*) ; d'autres sont classés parmi les stupéfiants (morphine, fentanyl, oxycodone...).

La Haute Autorité de santé (HAS) rappelle que les opioïdes ont « grandement contribué à l'amélioration de la prise en charge de la douleur »4(*). Dans un contexte de vieillissement de la population et de chronicisation de certaines pathologies, notamment des cancers, l'utilisation d'antalgiques opioïdes constitue une réponse à la demande de soulagement de la douleur des patients. Toutefois, en raison de leurs propriétés psychotropes, les opioïdes peuvent engendrer des troubles de l'usage plus ou moins importants, et placer les patients dans une situation de pharmacodépendance.

Face à ces risques, la sécurisation de l'usage des médicaments opioïdes est cruciale. Il faut pourtant prendre garde à ne pas restreindre excessivement l'accès des patients à ces médicaments, qui présentent un intérêt thérapeutique avéré pour traiter la douleur, notamment les douleurs d'intensité sévère ou réfractaires, par exemple d'origine cancéreuse. Aux États-Unis, la restriction des conditions de prescription par la Food and Drug Agency à partir de 2010, non anticipée et non accompagnée, avait contribué à l'aggravation de la crise.

La plupart des experts estiment qu'un scénario à l'américaine est improbable en France, en raison des règles en vigueur relatives à l'encadrement des pratiques de commercialisation et de prescription des médicaments. Pourtant, les évolutions constatées depuis le début des années 2000 en France et en Europe incitent à une grande vigilance. Elles s'inscrivent en effet dans un contexte globalisé qui ne permet pas d'isoler la situation française de celle de ses voisins européens ni de la dynamique plus globale de recomposition du marché des drogues opioïdes illégales (héroïne, nouveaux opioïdes de synthèse).

Si les travaux de la mission se sont concentrés sur le champ des médicaments opioïdes, les évolutions qui caractérisent le marché des opioïdes illégaux ont été analysées comme un élément de contexte pour comprendre et anticiper le développement de nouveaux usages des médicaments opioïdes. Ces évolutions doivent également être prises en compte pour définir une politique de réduction des risques adaptée, qui réponde aux enjeux de santé publique que soulèvent les mésusages des opioïdes en France.

Dans un premier temps, la mission s'est attachée à décrire le contexte dans lequel s'inscrit la hausse de la consommation de médicaments opioïdes en France, à comprendre les sous-jacents de cette évolution et à caractériser les risques de santé publique associés à une augmentation avérée des mésusages et des surdoses (I). Dans un second temps, la mission s'est appliquée à interroger les pratiques et le cadre de prescription des médicaments opioïdes en France, afin de prévenir les dérives associées à leur délivrance et à leur consommation. Cette analyse a conduit les rapporteures à formuler vingt recommandations pour prévenir un accroissement non maîtrisé de la consommation et des mésusages d'opioïdes en France (II).

I. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES, MULTIFACTORIELLE, NÉCESSITE UN SUIVI ET UNE VIGILANCE ACCRUS

A. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES, SIGNE D'UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR, MAIS PORTEUSE DE NOUVEAUX RISQUES

1. Malgré des insuffisances persistantes, des progrès importants ont été accomplis dans la prise en charge de la douleur

a) Des progrès notables accomplis

En prévoyant que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur »5(*), la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades érige la prise en charge de la douleur en objectif thérapeutique à part entière. Dès la fin des années 1990, elle est affichée comme une priorité de santé publique, avec le premier plan national de lutte contre la douleur.

• Un plan de lutte contre la douleur est porté en 1998 par le secrétaire d'État à la santé, Bernard Kouchner. Cette feuille de route triennale (1998-2000) a permis d'identifier des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle6(*), et prévu de simplifier les modalités de prescription des antalgiques majeurs, dont les stupéfiants, en instaurant une prescription médicale sécurisée sur ordonnance. Il a également conduit à renforcer la formation des médecins par l'introduction d'un module obligatoire sur la lutte contre la douleur et les soins palliatifs dans le programme initial du deuxième cycle des études médicales.

• Deux autres plans de lutte contre la douleur lui ont succédé, couvrant les périodes 2002-2005 et 2006-2010, qui ont favorisé la structuration progressive de la prise en charge de la douleur en France, notamment de la douleur chronique dans le cadre de structures spécialisées.

Depuis 2023, 274 structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique (SDC) sont labellisées par les agences régionales de santé (ARS)7(*) - contre 245 en 20178(*) -, réparties en deux niveaux de recours et d'expertise :

- les consultations douleur, structures pluriprofessionnelles de proximité dans lesquelles exercent des médecins, des infirmiers et des psychologues ;

- les centres d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD), qui regroupent des médecins de plusieurs spécialités et peuvent comporter des lits d'hospitalisation.

Ces structures, accessibles sur avis préalable d'un médecin généraliste ou spécialiste, constituent « un maillon essentiel de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques les plus complexes et les plus réfractaires, et/ou nécessitant des soins spécifiques »9(*).

Au sein des établissements de santé, la prise en charge de la douleur s'est également améliorée avec la création des comités de lutte contre la douleur (Clud), sous l'impulsion du deuxième plan national de lutte contre la douleur. Ces instances, souvent rattachées aux directions qualité des établissements, ont permis de construire et de promouvoir une véritable culture de prise en charge de la douleur, en rassemblant en leur sein des personnels médicaux et paramédicaux10(*). L'évaluation de la douleur du patient et la mise en place d'une stratégie de soulagement de celle-ci constituent aujourd'hui un indicateur de la qualité et de la sécurité des soins, mesuré par la HAS pour la certification des établissements de santé.

• Les plans successifs de lutte contre la douleur ont également contribué à améliorer l'accès aux médicaments antalgiques, notamment aux opioïdes.

L'élaboration de recommandations sur le bon usage des médicaments antalgiques, notamment pour la prise en charge de publics spécifiques comme les enfants ou les personnes âgées, et la diffusion de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ont permis d'accompagner les professionnels de santé dans leurs pratiques de prescription.

En 2015, près de 12 millions de Français (17,1 %) ont reçu un traitement antalgique opioïde sur prescription11(*), proportion globalement stable jusqu'à aujourd'hui.

• À noter enfin qu'un Centre national ressources douleur (CNRD) a été créé en 200212(*). Adossé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le CNRD réalise et met à la disposition du public et des professionnels de santé une veille documentaire sur toutes les questions relatives à la douleur. Il promeut également les droits des patients en matière de prise en charge de la douleur.

• Néanmoins, malgré les recommandations formulées par le haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport d'évaluation du troisième plan national de lutte contre la douleur13(*), le 4e plan national de lutte contre la douleur qui devait voir le jour n'a jamais été formalisé.

Le HCSP préconisait d'approfondir les avancées permises par les trois plans précédents et de sortir d'une prise en charge et d'une expertise trop hospitalo-centrées pour développer la structuration de la prise en charge de la douleur en ville. Il soulignait également la nécessité d'un pilotage dédié et volontariste, grâce à une volonté politique affirmée. La politique de santé publique est, de ce point de vue, demeurée au milieu du gué.

b) Des insuffisances persistantes

Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la douleur n'apparaît plus, aujourd'hui, comme une priorité de santé publique. Depuis 2016, la prévention de la douleur est pourtant inscrite parmi les objectifs permanents auxquels doit concourir la politique de santé publique14(*).

La part des Français souffrant de douleurs chroniques est estimée entre 20 %15(*) et 30 %16(*). Parmi eux, seuls 37 % se déclarent satisfaits de leur prise en charge17(*).

• En premier lieu, plusieurs difficultés relèvent de l'organisation et de l'accessibilité des structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique, en particulier :

- la longueur des délais de prise en charge - de 5 à 730 jours entre la demande de rendez-vous d'un patient et la première consultation, avec un délai médian de 90 jours -, qui excède les recommandations internationales18(*) ;

- l'inégale répartition des structures sur le territoire, renforçant les difficultés d'accès à une prise en charge adéquate pour certains patients ;

- l'insuffisance des ressources humaines disponibles, principalement médicales, au regard des besoins à couvrir.

Il en résulte une saturation des SDC, auxquelles n'accèdent que 3 % des patients souffrant de douleurs chroniques d'intensité modérée à sévère, et une situation dans laquelle 70 % de ces mêmes patients ne reçoivent pas de traitement approprié19(*).

Les SDC se trouvent aujourd'hui en situation de fragilité et la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD) indique qu'un tiers des structures seraient menacées de disparition dans les prochaines années, en raison d'un manque de moyens financiers et humains20(*).

Le modèle de financement des SDC a été révisé en 2023, dans l'objectif de mieux s'adapter aux besoins des territoires21(*). Le caractère récent de cette réforme ne permet pas d'en dresser un bilan consolidé. En tout état de cause, il apparaît que le montant de la dotation « mission d'intérêt général » (MIG) déléguée aux SDC a été augmentée ces dernières années, en lien avec l'augmentation du nombre de structures nouvellement labellisées en 2023. En 2024, 78,4 millions d'euros ont ainsi été alloués aux 274 SDC en première circulaire budgétaire, contre 60,8 millions d'euros en 2020 pour 212 SDC22(*).

• En deuxième lieu, le défaut de coordination des parcours des soins est un constat que partagent les professionnels de santé et les patients eux-mêmes.

Le Gouvernement reconnaît ainsi que « les acteurs de premier recours (médecins généralistes, pharmaciens...) sont parfois isolés et démunis face aux problématiques d'addiction d'autant que celles-ci peuvent être fréquemment associées à des vulnérabilités et comorbidités qui viennent complexifier la prise en charge »23(*).

Alors qu'une prise en charge adaptée de la douleur et, le cas échéant, des mésusages ou des situations de dépendance nécessiterait une coordination pluriprofessionnelle et une communication des acteurs généralistes de proximité - médecins traitants, infirmiers libéraux, pharmaciens d'officine - avec des structures de prise en charge spécialisées - CSAPA24(*) et Caarud25(*) (cf. infra) en ambulatoire, médecins addictologues, algologues et SDC en milieu hospitalier -, les parcours des patients demeurent largement chaotiques. Il en découle des ruptures de parcours ou des chevauchements de prescriptions qui favorisent les mésusages et l'addiction.

Les CSAPA et les Caarud, acteurs de la politique

de réduction

des risques liés à l'usage de substances

psychoactives

Les centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) sont des établissements médico-sociaux dont l'action s'inscrit dans le cadre de la politique de réduction des risques et des dommages liés à l'usage de substances psychoactives.

Les CSAPA s'adressent aux personnes ayant développé une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction, avec ou sans substance (par exemple, le jeu excessif et pathologique). Ils assurent des missions d'accueil et d'information, d'évaluation, d'orientation ainsi que d'accompagnement à la réduction des risques et de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Les usagers peuvent y être suivis pour leur sevrage et y bénéficier de traitements médicamenteux adaptés26(*).

Les Caarud ont une mission plus spécifiquement orientée sur l'accompagnement des usagers à la réduction des risques et accueillent des publics plus précaires ou marginalisés. Il revient ainsi aux Caarud d'oeuvrer au soutien de ces usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et l'insertion ou la réinsertion professionnelle27(*).

Ces structures, gérées par des établissements de santé ou par des associations, constituent un maillon important de la chaîne de repérage, d'orientation et de prise en charge des usagers de substances opioïdes.

Selon les données de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), la France compte 385 CSAPA et 146 Caarud.

• En troisième lieu, la formation des professionnels de santé en matière de prise en charge de la douleur reste lacunaire. La réforme du troisième cycle des études médicales aurait conduit, selon la SFETD, à une diminution de moitié du temps de formation consacré à la douleur28(*).

À ce jour, la médecine de la douleur n'est pas reconnue comme une spécialité, aucun diplôme d'études spécialisées (DES) ne lui étant associé. Depuis 2017, elle peut être enseignée en tant que formation spécialisée transversale (FST) au cours du troisième cycle des études médicales29(*), mais les FST sont en principe optionnelles ; elles ont une durée d'une année. La médecine de la douleur a par ailleurs connu un processus d'universitarisation et dispose d'une sous-section du conseil national des universités30(*).

L'intégration des enseignements relatifs au repérage et à la prise en charge de la douleur demeure toutefois fragile dans le cursus de formation initiale des jeunes médecins et mériterait d'être renforcée.

Le même constat peut être dressé s'agissant de l'addictologie, qui n'est pas constituée en DES. L'addictologie peut être enseignée sous forme de FST, au cours du troisième cycle, notamment dans le cadre du DES d'hépato-gastro-entérologie, de médecine générale, de médecine interne et immunologie, de psychiatrie ou de santé publique.

2. Le médecin généraliste est le principal acteur de la prise en charge de la douleur

a) Une prévalence importante des douleurs chroniques parmi les Français

À titre liminaire, il convient de distinguer la douleur aiguë de la douleur chronique : ainsi, une douleur qui persiste au-delà de trois mois est reconnue comme une douleur chronique, alors que la douleur aiguë ne persiste pas et cède au traitement, le plus souvent dans les six semaines. Or, dans un cas et dans l'autre, les objectifs thérapeutiques poursuivis sont bien différents. Face à des douleurs chroniques, l'objectif sera d'éviter l'escalade thérapeutique, la difficulté étant que celles-ci peuvent générer des incapacités au quotidien.

• La douleur est la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'accueil des urgences.

Les douleurs chroniques, quelle que soit leur intensité, concerneraient 20 % à 30 % de la population adulte (cf. supra). Quant à la proportion de Français ayant bénéficié du remboursement d'un antalgique opioïde, elle apparaît relativement stable ces dernières années, aux alentours de 17 % de la population. Précisément, elle s'établissait à 16,9 % en 202431(*), soit 11 535 016 personnes, et à 17,1 % en 201532(*).

La Société française d'évaluation et de traitement de la douleur rappelle en outre que33(*) :

- la moitié des patients douloureux chroniques subissent une altération de leur qualité de vie ;

- 45 % de ces patients sont concernés par des arrêts de travail d'une durée cumulée d'au moins 4 mois par an ;

- enfin, environ 70 % souffrent de répercussions psycho-sociales telles que des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression ou des troubles cognitifs.

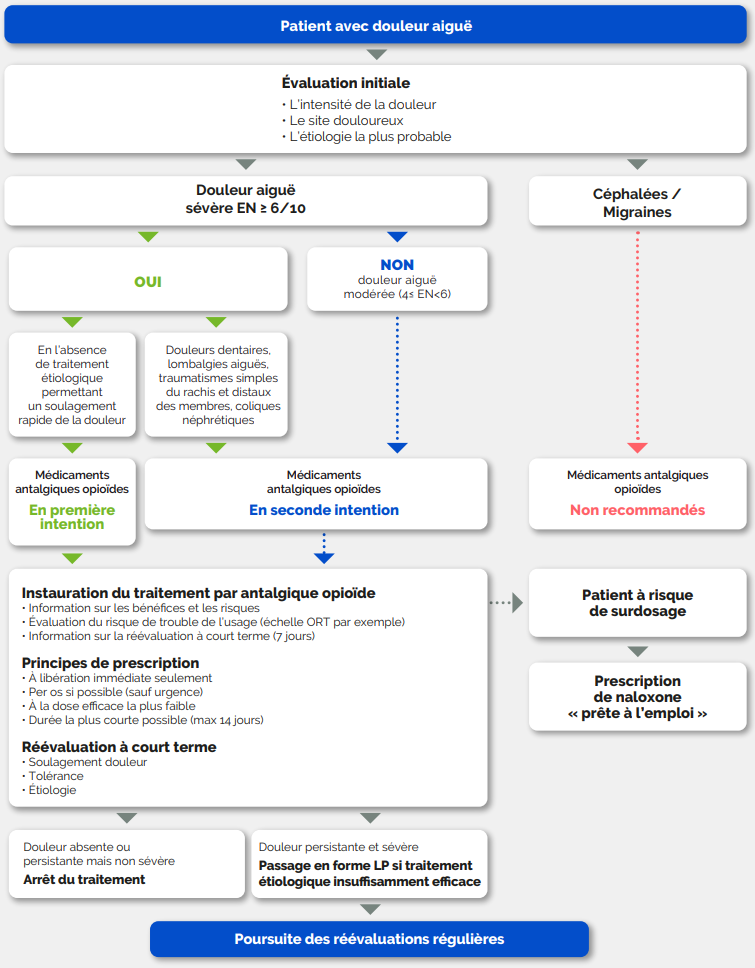

• La prescription d'antalgiques opioïdes s'inscrit en principe dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS), de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et des sociétés savantes, notamment de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD).

Les données disponibles montrent qu'aujourd'hui, la majorité des opioïdes faibles sont prescrits pour traiter une douleur aiguë, et, inversement, que la majorité des opioïdes forts le sont pour des douleurs chroniques, notamment dorsales et liées à de l'arthrose34(*).

b) Un rôle de primo-prescripteur largement dévolu au médecin généraliste

• Le médecin généraliste est aujourd'hui l'acteur central de la prise en charge de la douleur chronique en France.

En 2017, les médecins généralistes prescrivaient 86,3 % des opioïdes faibles et 88,7 % des opioïdes forts. Les dentistes, les rhumatologues et les orthopédistes ne représentent ainsi qu'une part marginale des prescriptions35(*).

Du fait de son rôle de médecin de proximité et de son accessibilité en premier recours, le médecin généraliste est amené à prendre en charge toutes les douleurs du quotidien, des céphalées aux lombalgies en passant par l'arthrose.

• Son rôle a d'ailleurs été renforcé par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui inscrit parmi les missions du médecin généraliste de premier recours l'administration et la coordination des soins visant à soulager la douleur. Cette loi prévoit également que le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur36(*).

Au-delà du rôle de primo-prescripteur qu'il assume, notamment en matière de douleur chronique, une réévaluation périodique de la douleur par les médecins généralistes apparaît essentielle pour anticiper les situations de mésusage et de dépendance que la consommation d'opioïdes peut occasionner. Elle permet d'organiser une stratégie de désescalade thérapeutique ainsi que l'arrêt progressif du traitement. Elle demeure toutefois insuffisamment pratiquée.

D'une part, cette nécessaire réévaluation médicale de la douleur à intervalles réguliers se heurte aux difficultés d'accès aux médecins, alors que 11 % des Français ne disposaient pas de médecin traitant en 202137(*) et qu'en 2022, 714 000 patients en affection de longue durée (ALD) n'en avaient toujours pas.

D'autre part, les médecins généralistes n'ont que peu le réflexe de la mettre en pratique, en raison des lacunes de leur formation en matière de prise en charge de la douleur et des addictions (cf. supra).

Principaux prescripteurs de médicaments opioïdes, par classe d'opioïdes

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM

• Les douleurs chroniques peuvent se révéler extrêmement invalidantes au quotidien. Non seulement elles détériorent la qualité de vie, mais elles engendrent aussi des incapacités et des handicaps de diverses natures, relationnels, psychosociaux, professionnels ou scolaires. La SFETD rappelle qu'« un patient douloureux sur deux se sent fatigué en permanence et ne peut vivre normalement, éprouvant des difficultés à développer ou à maintenir une vie sociale normale »38(*). Dans ces conditions, le soulagement maximal de la douleur est bien souvent recherché par les médecins, sans qu'il ne soit toujours prêté attention aux troubles de l'usage et au risque de dépendance susceptibles de découler de la consommation de médicaments opioïdes.

L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) relève que « les médecins sont confrontés à la difficulté d'arrêter ces médicaments conjointement avec le patient, face au manque d'alternative pharmacologique pour soulager certaines douleurs, notamment chroniques »39(*). L'absence de repérage précoce des situations de mésusage voire de dépendance favorise évidemment l'impasse thérapeutique, dans laquelle la prolongation des prescriptions d'opioïdes, voire l'augmentation des doses, semble être le seul recours à la disposition des médecins généralistes.

• Par ailleurs, pour les usagers ayant développé une dépendance, les médecins généralistes sont amenés à prescrire une forme particulière d'opioïdes40(*), que sont les traitements par agonistes opioïdes (TAO)41(*). Ils en sont les principaux prescripteurs, étant à l'origine de 90,4 % des prescriptions en ville en 202342(*).

3. Le risque de banalisation de la consommation d'opioïdes ne doit pas être négligé

a) Une consommation d'opioïdes forts en hausse, parallèle à une diminution de celle des opioïdes faibles

Des évolutions significatives sont constatées concernant les ventes et les consommations de médicaments opioïdes. Il faut toutefois replacer ces évolutions dans le panorama plus large de la consommation des médicaments antalgiques, incluant des non-opioïdes.

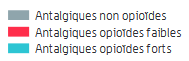

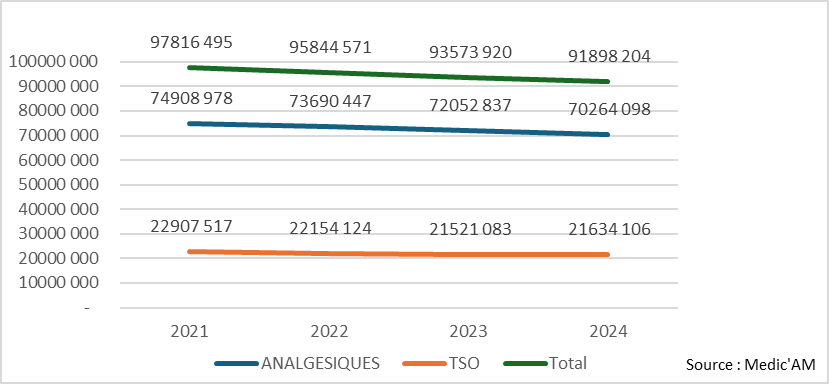

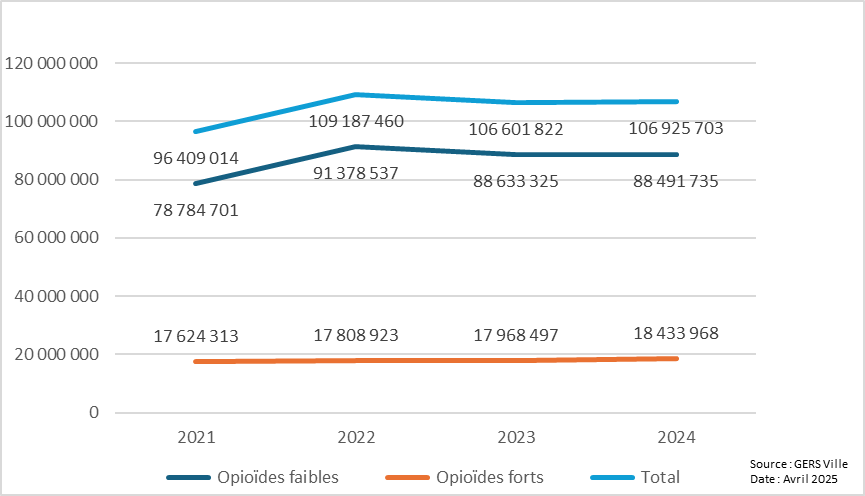

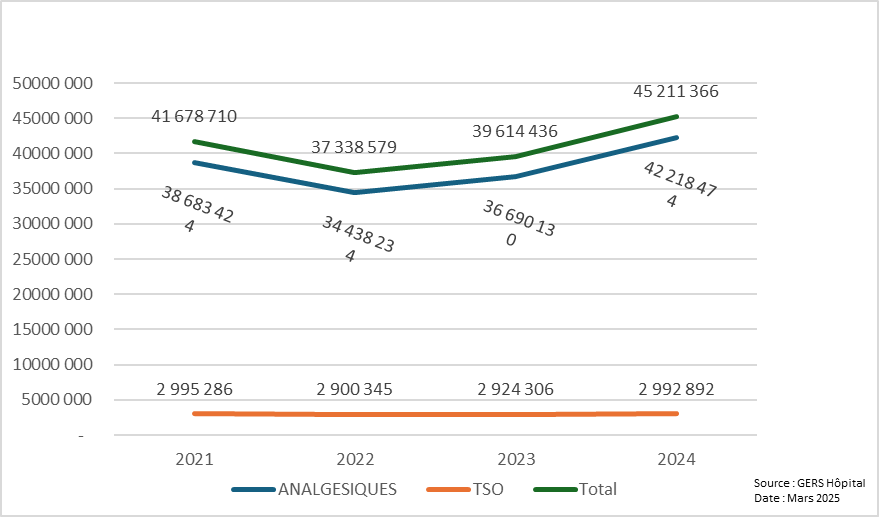

• Ainsi, les médicaments antalgiques consommés en France sont très majoritairement non opioïdes43(*) : ceux-ci représentent 78 % des antalgiques consommés contre 22 % pour les antalgiques opioïdes, dont 20 % d'opioïdes faibles et 2 % d'opioïdes forts44(*).

• Entre 2010 et 2023, on observe une baisse marquée des ventes de médicaments opioïdes de palier 2 (- 35 %) et une forte augmentation parallèle des ventes d'opioïdes de palier 3 (+ 59 %), en ville et à l'hôpital. Cette augmentation est principalement portée par la progression de l'usage de la morphine (+ 38 % de vente en ville et + 15 % à l'hôpital) et, de façon spectaculaire, par celle de l'oxycodone (+ 242 % de vente en ville et + 70 % à l'hôpital)45(*).

Néanmoins, la consommation d'opioïdes forts reste très inférieure à celle des opioïdes faibles : elle s'élevait ainsi à 2,9 doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 habitants par jour46(*) contre 24,3 DDJ pour les antalgiques opioïdes faibles, soit environ 8,5 fois moins.

Au global, la consommation d'antalgiques non opioïdes a progressé au détriment des antalgiques opioïdes faibles, tandis que celle des opioïdes forts est en hausse en valeur absolue et en valeur relative.

Évolution de la consommation des antalgiques opioïdes et non opioïdes en France entre 2006 et 2017

Source : ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019

Antalgiques opioïdes de paliers 2 et 3 les plus vendus en officines en 2023

*La catégorie « Autres » inclut les substances suivantes : dihydrocodéine, hydromorphone, buprénorphine, nalbuphine, péthidine.

Les opioïdes faibles sont présentés en bleu ; les opioïdes forts sont présentés en vert.

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM

Antalgiques opioïdes de paliers 2 et 3 les plus vendus aux hôpitaux en 2023

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM

En agrégeant les données de consommation en ville et à l'hôpital, le tramadol est la première substance opioïde consommée, suivie de la codéine. On observe néanmoins une diminution du nombre de Français traités par tramadol et codéine (opioïdes de palier 2), tandis que le nombre de patients traités par des opioïdes de palier 3, en particulier la morphine et l'oxycodone, classés comme stupéfiants, augmente.

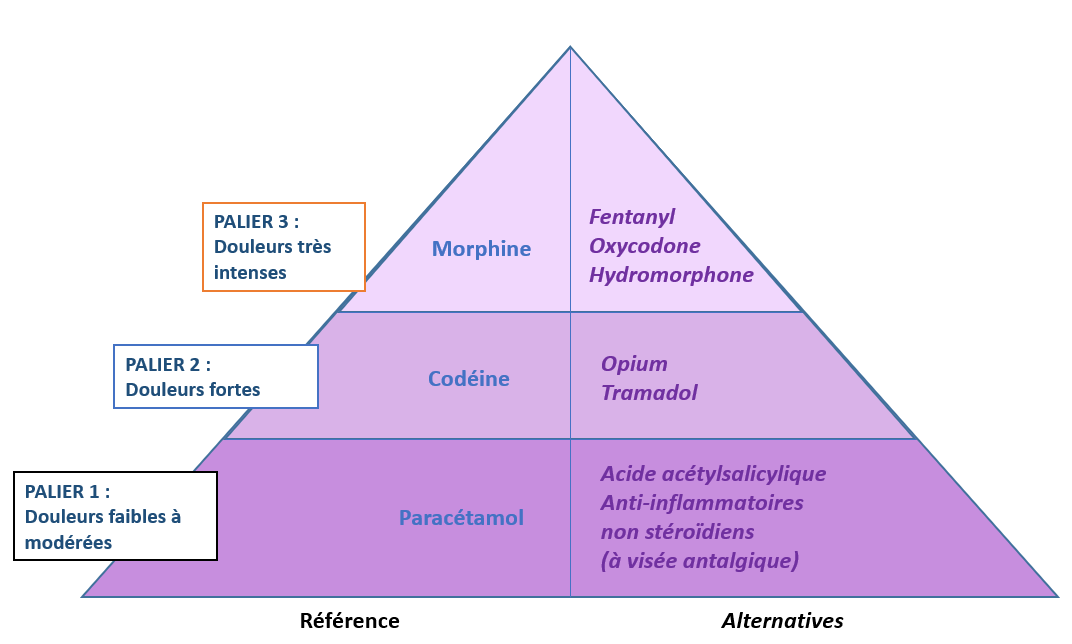

Principes de classification des substances opioïdes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé en 1986 une classification des opioïdes, utilisée encore aujourd'hui, qui identifie trois niveaux de substances en fonction de leur puissance pharmacologique et de l'intensité de la douleur à traiter : ainsi, le premier niveau, ou palier 1, correspond aux antalgiques non opioïdes, tandis que les paliers 2 et 3 correspondent aux antalgiques opioïdes respectivement faibles et forts.

Selon cette classification, les opioïdes de palier 2 « sont indiqués pour les douleurs d'intensité modérée à sévère, que ce soit pour la prise en charge de la douleur liée au cancer, mais aussi, lorsqu'ils sont recommandés, pour le traitement de certaines douleurs aiguës ou chroniques non soulagées par la prise de paracétamol ou d'un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) tel que l'ibuprofène, auquel ils sont fréquemment associés » ; les opioïdes de palier 3 sont quant à eux « indiqués pour la prise en charge de douleurs sévères ou résistantes aux antalgiques de palier inférieur, et en particulier celles liées au cancer »47(*).

Utilisée à l'origine pour fixer un cadre de prescription pour le traitement des douleurs cancéreuses, cette classification est largement employée pour caractériser les substances opioïdes prescrites pour tous types de douleurs.

Présentation des médicaments opioïdes selon la classification de l'OMS

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Si cette classification demeure une référence - la HAS la mentionne dans son guide sur le bon usage des médicaments opioïdes de 2022 - elle est néanmoins remise en cause depuis plusieurs années en ce qu'elle ne reflète ni l'efficacité d'un traitement ni les effets indésirables associés à la consommation des substances opioïdes, qui dépendent de la combinaison de facteurs multiples, notamment de la dose prescrite et de la durée de prescription, mais aussi de caractéristiques propres aux patients.

La classification de Lussier-Beaulieu48(*) définie en 2010, se fonde sur le mécanisme d'action antalgique des substances opioïdes, plutôt que sur l'intensité des douleurs ressenties par le patient. Cette approche limite le risque de banalisation de l'usage des opioïdes dits faibles et s'écarte du principe de prescription graduée en fonction de l'intensité de la douleur.

b) Des indicateurs alarmants relatifs au nombre de décès et d'hospitalisations liés aux surdoses d'opioïdes

La consommation de substances opioïdes peut s'accompagner de troubles de l'usage, d'abus, d'un risque de dépendance et de surdose engendrant des complications graves jusqu'au décès. Les différentes enquêtes du réseau de pharmacovigilance et d'addictovigilance permettent de suivre l'évolution de ces indicateurs. Les données préoccupantes dont elles font état nécessitent de prendre toute la mesure d'un risque tenant à la banalisation des prescriptions et des usages des médicaments opioïdes.

• La consommation d'opioïdes forts est davantage corrélée à un usage chronique des antalgiques opioïdes (14,3 % en 2015) que celle des opioïdes faibles (6,6 % en 2015)49(*).

Ce constat peut s'expliquer par la nature des douleurs du patient en relation avec la pathologie dont il souffre, mais il est aussi le marqueur d'un risque accru de trouble de l'usage et de dépendance.

• Au-delà de ce constat général, l'évolution du nombre de cas de troubles de l'usage liés à la consommation d'antalgiques opioïdes, en nette augmentation, justifie une vigilance accrue des autorités sanitaires. Il a plus que doublé entre 2006 et 201550(*).

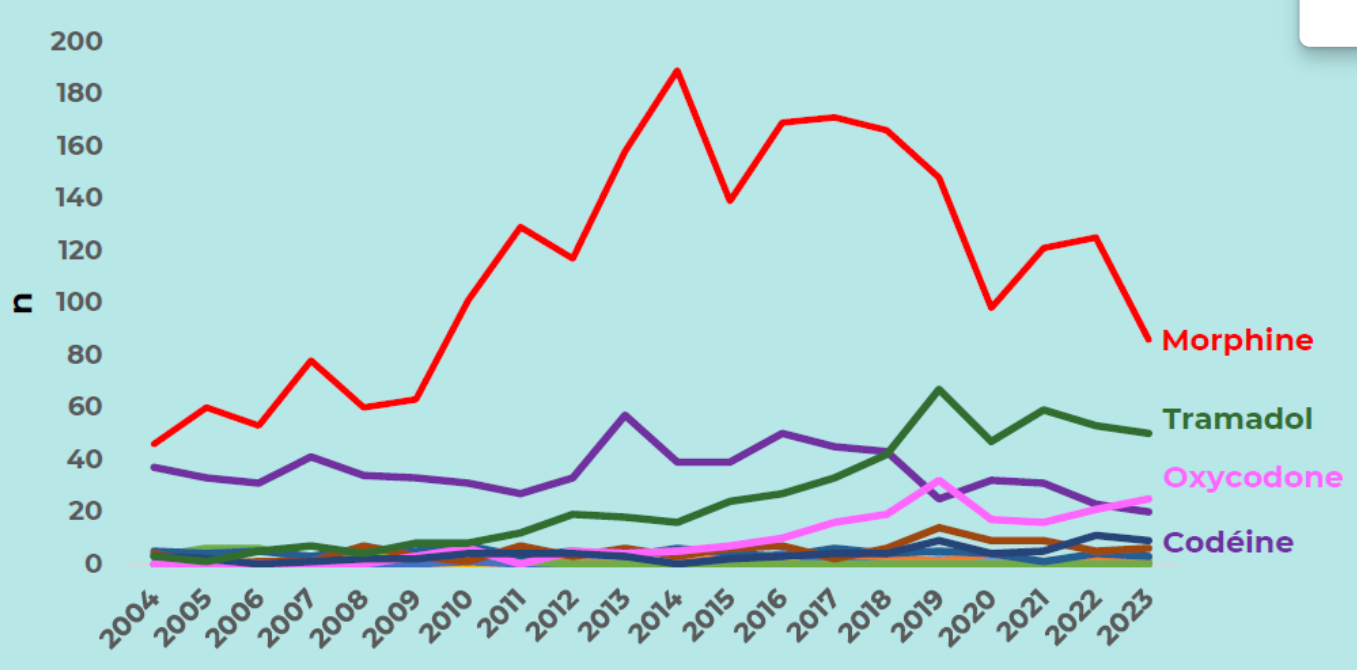

Parmi les usagers déclarant un usage problématique d'analgésiques opioïdes pris en charge dans des structures spécialisées d'addictologie, la morphine est la substance la plus représentée, suivie du tramadol et de l'oxycodone, ces deux derniers produits connaissant une nette augmentation de leurs usages problématiques depuis 201851(*).

En 2023, plus de la moitié des consommateurs d'oxycodone se déclarent dépendants, et le nombre d'usagers déclarant l'oxycodone comme produit ayant entraîné une dépendance a doublé - passant de 13 à 24 - entre 2022 et 202352(*).

• En outre, entre 2000 et 2017, le nombre d'hospitalisations liées à la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale a augmenté de 167 %, passant de 15 à 40 hospitalisations pour un million d'habitants53(*). En 2018, on dénombrait environ 16 000 hospitalisations à la suite d'un passage aux urgences en lien avec la consommation d'opioïdes, soit une hausse de 10 % depuis 201054(*).

Outils de surveillance des consommations et des

usages

de médicaments opioïdes en France

En France, les autorités sanitaires mobilisent plusieurs dispositifs de surveillance pharmaco-épidémiologique, pilotés par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) sous l'autorité de l'ANSM.

Les principaux outils de surveillance mobilisés sont les suivants :

• OPPIDUM (Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse) : cette enquête conduite chaque année par le CEIP-A de Marseille vise à recueillir des informations sur les substances consommées par les usagers pris en charge dans des structures spécialisées d'addictologie et de réduction des risques - CSAPA et Caarud - ainsi que sur leurs modes de consommation.

• OSIAP (Ordonnances suspectes, Indicateur d'abus possible) : deux fois par an, sur une période de quatre semaines, le CEIP-A de Toulouse interroge un réseau de pharmacies d'officine dites sentinelles qui signalent des ordonnances suspectées d'avoir été falsifiées ou volées. Les pharmacies peuvent par ailleurs, tout au long de l'année, signaler des ordonnances jugées suspectes.

• DRAMES (Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances) : cette enquête conduite par le CEIP-A de Grenoble permet de recenser les cas de décès liés à l'usage abusif de substances psychoactives, d'identifier les substances concernées et d'estimer le nombre de décès survenus dans de telles situations chaque année en France. Les décès liés aux TAO y sont comptabilisés.

• DTA (Décès Toxiques par Antalgiques) : cette enquête prospective annuelle vise à recenser les cas de décès liés à l'usage de médicaments antalgiques ainsi que les médicaments impliqués, à évaluer leur dangerosité et à estimer l'évolution du nombre de décès. Elle est également conduite par le CEIP-A de Grenoble.

• DANTE (« Décennie D'ANTalgiques En France ») : il s'agit d'une étude observationnelle ponctuelle, coordonnée par le CEIP-A de Bordeaux, qui établit un état des lieux de la consommation des antalgiques en France entre 2006 et 2015, dont les pratiques d'automédication, et qui analyse les mésusages d'antalgiques. L'étude se fonde notamment sur les données de vente et de délivrance des médicaments.

Par ailleurs, le réseau Sintes (Système d'identification national des toxiques et des substances) participe également de l'efficacité du dispositif de surveillance et d'alerte sanitaire national. Créé en 1999 par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) au sein d'un dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) plus large, Sintes repose sur un partenariat avec 17 structures locales, implantées en métropole et en outre-mer, un réseau de 715 collecteurs travaillant au plus proches des usagers, dans des structures d'accueil, de prévention et de soins, et une collaboration avec 11 laboratoires accrédités pour analyser les compositions de produits psychoactifs sur le marché.

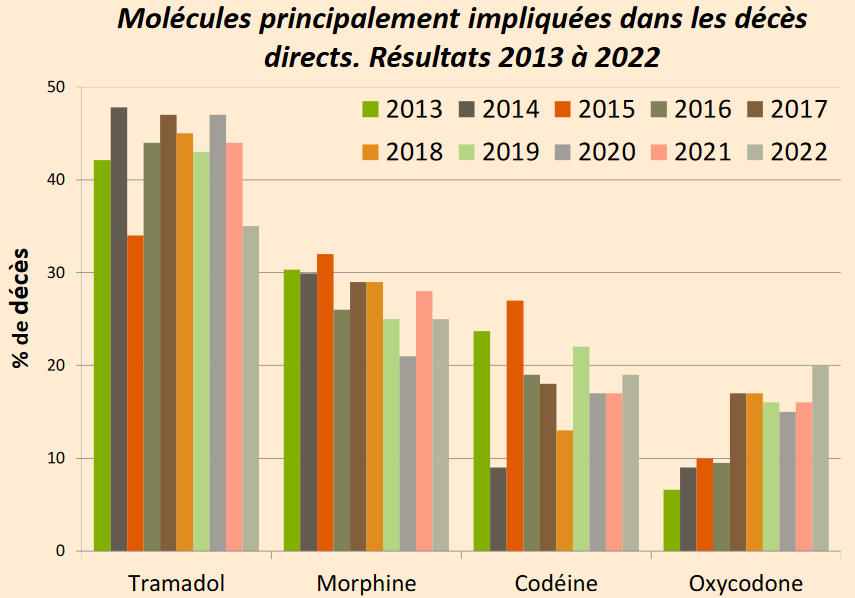

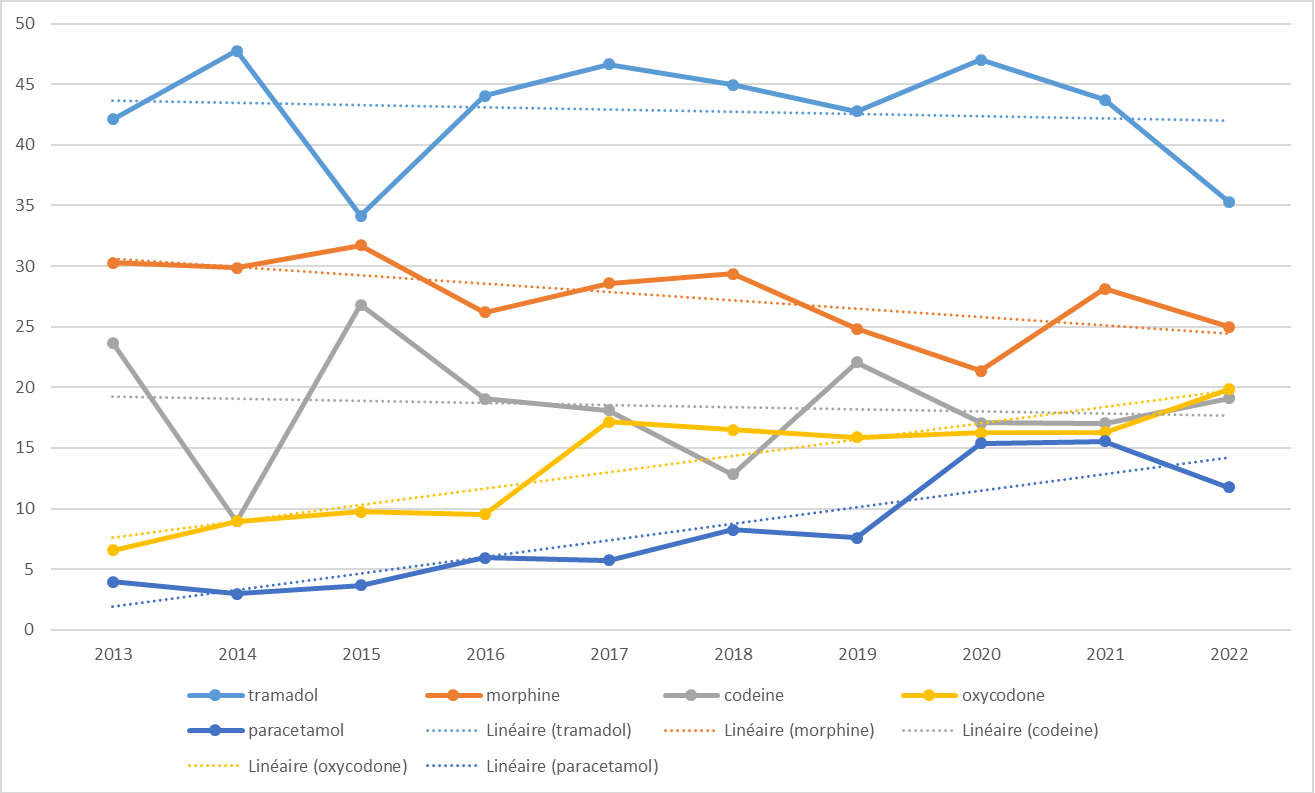

• Enfin, les décès sont également en augmentation. Selon l'enquête DTA (cf. supra) qui recense les décès liés à l'usage de médicaments antalgiques, leur nombre a crû de 20 % entre 2018 et 2022, passant de 118 à 142 décès.

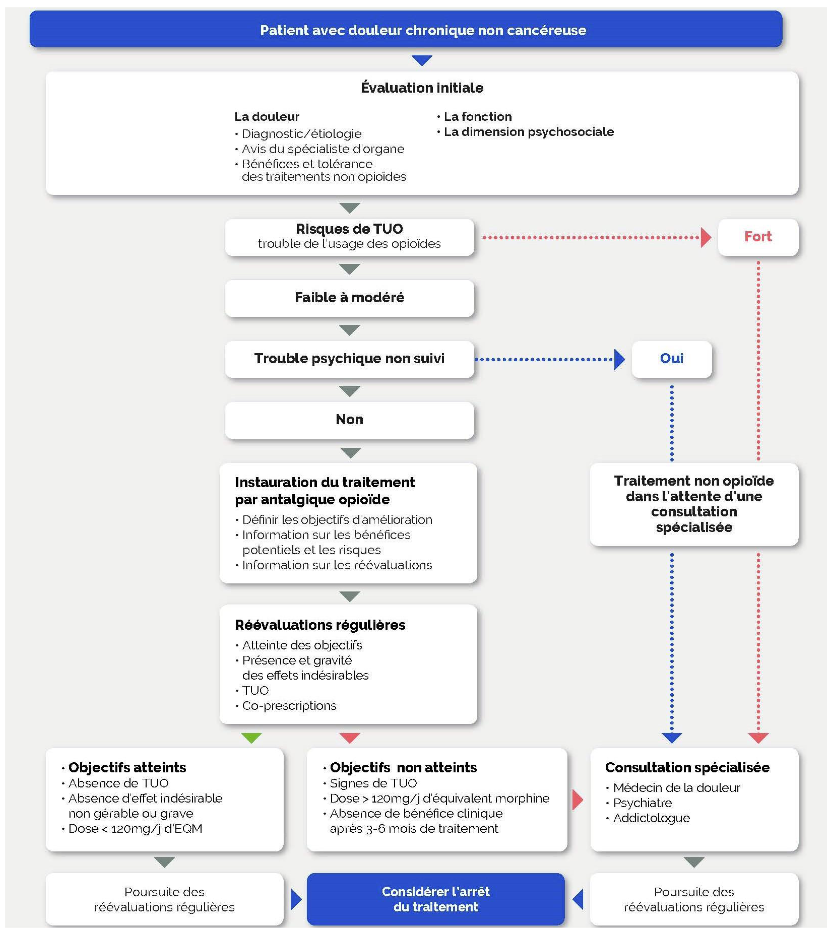

De façon constante depuis sa création en 2013, l'enquête identifie le tramadol comme premier médicament antalgique impliqué dans les décès, hors usages abusifs connus chez des sujets ayant des antécédents de dépendance ; en 2022, il est à l'origine de 35 % des décès liés à des mésusages. Par ordre d'importance, les autres antalgiques opioïdes impliqués dans le plus grand nombre de décès sont la morphine (25 % des décès en 2022), l'oxycodone (20 % des décès en 2022) et la codéine (18 % des décès en 2022)55(*).

• Quant aux décès survenant chez des sujets avec des antécédents de dépendance ou d'abus56(*), les traitements par agonistes opioïdes sont les principaux produits impliqués. Ils sont la cause de 300 décès, contre 50 décès pour les médicaments opioïdes non TAO.