B. DES ENGAGEMENT FORTS POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE L'USAGER

La politique publique qui vise à améliorer l'accès aux services publics, parallèlement à la poursuite leur dématérialisation, est portée par quatre acteurs administratifs principaux (DITP, DINUM, DILA et ANCT). Elle s'inscrit dans le cadre des orientations définies par le Comité interministériel de la transformation publique (CITP).

1. Les acteurs de l'accès aux services publics : DITP, DINUM, DILA, ANCT, qui fait quoi ?

- Sous l'autorité du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), dirigée par le délégué interministériel à la transformation publique, a pour missions de coordonner et d'animer les travaux d'amélioration de l'action des administrations au profit des usagers.

Missions de la DITP (décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation publique) :

- la DITP promeut les actions permettant de mieux prendre en compte les attentes des usagers, des agents et des partenaires de l'État, et d'améliorer et d'évaluer la qualité de service ;

- elle coordonne et accompagne les actions de simplification et d'allégement des formalités administratives ;

- elle est associée aux travaux menés pour l'amélioration du langage administratif.

Son service « Expérience usagers » « coordonne et anime les travaux des administrations pour l'amélioration de l'accès aux services publics et la qualité du service rendu aux usagers, la simplification des démarches et du langage administratifs »128(*).

La DITP, et plus particulièrement son service « Expérience usagers », est donc « chargée d'assurer, au niveau interministériel, le suivi et l'amélioration de la qualité, de la simplicité et de l'accessibilité des services publics, et de veiller à ce que l'usager soit au centre de la conception des services publics mais aussi de leur évaluation »129(*).

- Placée sous l'autorité conjointe du Premier ministre et du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la direction interministérielle du numérique (Dinum), dirigée par le directeur interministériel du numérique, a pour mission d'élaborer la stratégie numérique de l'État et de piloter sa mise en oeuvre.

La Dinum, créée en octobre 2019, est l'héritière :

- de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État (Disic) créée en 2011 et rattachée aux services du Premier ministre et au secrétariat général du Gouvernement (SGG) ;

- devenue la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État (Dinsic), placée sous l'autorité du ministère chargé du numérique, par délégation du Premier ministre.

À compter de juillet 2020, le ministère de la transformation et de la fonction publiques, tout récemment créé, « a autorité sur la Dinum », sans mention de la délégation du Premier ministre. Enfin, en avril 2023, un nouveau décret complète les missions de la Dinum, rattachée aux services du Premier ministre et au secrétariat général du Gouvernement.

La promotion de la dématérialisation des formalités administratives fait partie de ses missions.

Dans ce cadre, la Dinum :

- « veille à la qualité des services numériques proposés au public par les administrations » ;

- « conduit des projets d'exploitation de données pour renforcer l'efficacité des politiques publiques et améliorer les services rendus aux usagers »130(*).

À titre d'exemple, la Dinum met à la disposition des ministères des ressources adaptées à la numérisation de leurs services, tels que FranceConnect, moyen unifié d'authentification qui permet aux usagers de se connecter aux services publics avec les mêmes identifiants ; ou la plateforme « démarches simplifiées » sur laquelle ce rapport reviendra ultérieurement.

Elle pilote le suivi de l'utilisation des « 250 démarches essentielles » dont un observatoire en ligne (« vos démarches essentielles »), lancé en 2019, permet un bilan trimestriel. Les démarches essentielles sont dotées d'un bouton « je donne mon avis », qui permet d'évaluer la satisfaction de l'usager.

Via sa brigade d'intervention numérique, qui regroupe des « experts de différents domaines du numérique », la Dinum est en mesure d'assurer aux ministères et aux opérateurs un soutien et un accompagnement adaptés, afin que leurs produits numériques soient conçus de manière à « rendre le maximum de service aux usagers »131(*).

En outre, la Dinum « anime, en lien avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le dialogue et la collaboration avec les collectivités territoriales et leurs représentants dans l'objectif d'améliorer la qualité et la performance des services numériques publics fournis aux usagers, et renforcer les synergies et le partage entre le système d'information et de communication de l'État et les systèmes d'information des collectivités territoriales »132(*).

L'exemple du Royaume Uni, où la transformation numérique des services publics (« Government as a platform ») s'est développée à partir de 2010, confirme l'intérêt d'un modèle fondé sur un pilotage interministériel, assurant la mutualisation d'outils et d'infrastructures.

La numérisation des services publics

britanniques :

le Government Digital Service

(GDS)133(*)

Jusqu'en 2010, la numérisation des services publics britanniques a été mise en oeuvre par des initiatives non coordonnées, les ministères et agences développant chacun leur propre portail ou service numérique, souvent sans interopérabilité.

Cette approche ayant conduit à des plateformes disparates et peu lisibles pour l'usager, une démarche structurée de transformation numérique de l'État s'est mise en place à partir de 2010 sous l'impulsion du Government Digital Service (GDS), rattaché au Cabinet office et chargé de piloter la transition numérique des services publics.

Au niveau central, une équipe positionnée en interministériel pilote la transformation numérique en créant des plateformes numériques communes (comme des systèmes d'authentification, de paiement, de gestion d'identité, etc.) ; offrant des outils réutilisables par tous les ministères et agences, en fournissant des standards communs, de manière à garantir l'interopérabilité, l'accessibilité et la simplicité des services publics en ligne, et en concevant l'administration comme un écosystème numérique modulaire de préférence à un ensemble de services cloisonnés.

Dans un rapport sur le pilotage de la transformation numérique de l'État par la Dinum, publié en 2024134(*), la Cour des comptes observe notamment :

- une « instabilité organisationnelle » à l'origine d'un défaut « d'impulsion politique durable » dont aurait pâti la stratégie numérique de l'État : « Depuis 2011, pas moins de sept décrets ont ainsi restructuré l'organisation et réformé les missions de la direction en charge de la transformation numérique de l'État, au gré des évolutions des rattachements administratifs et de tutelles ministérielles » ;

- la pertinence d'une réflexion sur le positionnement institutionnel de la Dinum, « en privilégiant une assise interministérielle durable » ;

- une « multiplicité de vecteurs budgétaires » rendant nécessaire une « simplification de la gestion budgétaire » de l'action publique numérique ;

- une gestion des ressources humaines complexe en raison de « conditions de recrutement difficiles dans un secteur très concurrentiel », dans le contexte de « l'important enjeu que constitue la construction d'une filière des ressources humaines du numérique ».

- La direction de l'information légale et administrative (DILA), placée sous l'autorité du secrétariat général du Gouvernement, fait partie des services du Premier ministre.

Historiquement chargée de l'édition du Journal officiel et de Légifrance (« service public de la diffusion du droit »), la DILA assure la publication :

- du site vie-publique.fr, dont l'objectif est de mettre à la disposition des citoyens, à partir de sources publiques, une information complète et à jour sur l'actualité politique, économique, sociale et européenne ; il publie ainsi de nombreuses fiches sur le fonctionnement des institutions (collectivités territoriales, finances publiques, protection sociale...) et l'organisation de l'Union européenne ; la rubrique « panorama des lois » permet de suivre en temps réel toute l'actualité législative ;

- de l'annuaire de l'administration française, qui permet aux usagers d'identifier l'adresse et le numéro de téléphone d'un guichet près de chez eux, notamment dans le réseau des France Services ;

- du site officiel de l'administration française service-public.fr, auquel ce rapport consacre ci-après un développement particulier, qui met à la disposition des usagers un large spectre d'informations et permet en outre de réaliser des démarches administratives en ligne : complété par l'information administrative téléphonique (allô service public ou 3939), il constitue le « premier point d'entrée dans l'administration »135(*).

- Enfin, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) assure la responsabilité du programme France services au niveau national, les préfets intervenant en tant que délégués départementaux de l'ANCT pour piloter cette politique publique au niveau départemental.

Ces quatre acteurs (DITP, Dinum, DILA et ANCT) travaillent en partenariat dans une logique de complémentarité.

Ainsi, DITP et Dinum « abordent la question de la modernisation de l'État par des prismes différents et complémentaires », la Dinum se concentrant principalement sur les aspects technologiques et numériques alors que la DITP « inclut des questions d'organisation, de qualité de service, de territorialisation, de design... »136(*), mais collaborent sur des projets où leurs compétences se croisent, comme la simplification des démarches en ligne.

À titre d'exemple, la Dinum travaille avec la DILA à un projet destiné à « [permettre] aux usagers d'accéder à une vue personnalisée de leur situation administrative (mes données, mes rendez-vous, mes démarches en cours) ainsi qu'à une offre de service adaptée, géolocalisée et filtrée selon les intérêts de chaque utilisateur »137(*). Un partenariat entre la Dinum, la DITP et la DILA vise, à partir de fiches de Service-public.fr, à expérimenter l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) générative pour faciliter le travail des agents des France services138(*).

2. De la priorité au numérique à une attention croissante aux attentes des usagers : l'évolution des perspectives définies depuis 2018 au sein du comité interministériel de la transformation publique (CITP)

Entre février 2018 et mai 2024, le Comité interministériel de la transformation publique (CITP)139(*), présidé par le Premier ministre, s'est réuni huit fois. Les priorités définies à chacune de ces sessions montrent l'évolution, sur une période de quelque six années, du lien entre transformation publique et transformation numérique : la priorité au numérique, affichée en 2018, a évolué pour intégrer systématiquement des attentes des usagers telles que la proximité territoriale des services publics et la nécessité d'assurer un accueil téléphonique.

· Février 2018 : la transformation numérique, condition de la transformation publique

La première réunion du CITP a eu lieu en février 2018, dans la foulée du lancement du programme Action publique 2022 précédemment évoqué. L'objectif était, à partir de la transformation numérique de l'administration, de définir un « nouveau modèle de conduite des politiques publiques [ayant] pour ambition de renouer les fils de la confiance entre les agents et les usagers »140(*). Dans cette logique, l'ambition de « simplification d'un nouvel ensemble de démarches » s'adresse aux usagers, les agents devant avoir « l'opportunité de se libérer de tâches administratives répétitives au profit de missions d'accompagnement des usagers ».

La transformation publique est donc engagée sous l'angle quasi unique de la transformation numérique, présentée comme « au service de tous » : elle constitue « le moyen de nous rapprocher des citoyens, d'améliorer la qualité des services publics rendus, de leur facilité les démarches, d'être à leur écoute, de leur répondre simplement ». En corollaire est pris l'engagement d'« accompagner spécifiquement les plus éloignés du numérique ».

Le Gouvernement fixe comme objectif, au 1erjanvier 2022, de rendre la totalité de ses services publics accessibles en ligne, avec un calendrier accéléré pour les démarches suivantes : demandes de CMU-C/ACS, formalités de rentrée scolaire (demandes de bourses de lycée sur critères sociaux), aide juridictionnelle, demandes de permis de construire et démarches d'urbanisme.

· Octobre 2018 : l'esquisse d'une volonté de « réinventer les services publics de proximité » parallèlement à l'accélération des chantiers numériques

Tandis que la loi pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) « trace la voie vers un État plus bienveillant, en instaurant notamment un droit à l'erreur pour les particuliers et les entreprises, qui sont présumés de bonne foi »141(*), le Gouvernement confirme l'objectif de 100 % des démarches accessibles en ligne à l'échéance de 2022. L'outil demarches-simplifiees.fr142(*) est mis à la disposition des administrations qui souhaitent s'engager dans la dématérialisation143(*).

La publication, par les administrations, d'indicateurs de résultats et de qualité de service vise à renforcer la transparence sur l'efficacité et la qualité des services publics en relation avec les usagers.

En parallèle, le Gouvernement affirme la volonté de « réinventer les services publics de proximité ». Partant du principe que « la présence physique des services publics sur le territoire est une source de cohésion nationale et de réduction des inégalités », le CITP affiche l'ambition de « tirer parti des opportunités offertes par la révolution numérique pour créer de nouveaux services publics de proximité ». Est ainsi annoncée « l'expérimentation au niveau territorial de la construction de nouveaux points de contact pour les usagers ». Les chantiers lancés sur la base de cette réflexion visent le déploiement de « guichets multiservices et polyvalents communs à l'État, aux collectivités et aux opérateurs, qui permettront aux usagers de réaliser, en un même lieu, les démarches les plus utiles et les plus demandées ».

· Juin 2019 : après la crise des Gilets jaunes et le Grand débat national, l'affirmation de l'ambition de « replacer l'usager au coeur du service public »

L'annonce d'un « acte II pour la transformation de l'action publique »144(*) tire les conséquences de la crise des Gilets jaunes et du Grand débat national. Ainsi, les chantiers mis en oeuvre visent :

- le déploiement du réseau France Services (ouverture de 300 implantations France services dès janvier 2020) ;

- le renforcement de l'accompagnement humain à distance par une « réponse téléphonique rapide et efficace » ;

- la simplification du langage administratif, objectif qui s'incarne dans le développement d'une plateforme en ligne, le FormLab, pour signaler les documents problématiques : le choix des usagers susceptibles de faire cette démarche, par définition habitués aux usages du numérique, est toutefois de nature à introduire un biais dans le repérage de ces documents.

· Novembre 2019 : dématérialisation et accompagnement des usagers mis en difficulté par le « tout numérique »

Les objectifs définis par le quatrième CITP s'inscrivent dans la volonté de « rapprocher les administrations des citoyens et des territoires », de « mieux associer les agents à la prise de décision et au suivi des réformes » et de « mettre le numérique au service de l'efficacité publique ».

La dématérialisation des services publics doit aller de pair avec une « plus grande attention portée à la qualité et à l'accompagnement des usagers en difficulté »145(*).

Le mouvement de déploiement des espaces France Services se poursuit : il s'agit de permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, distant de moins de 30 minutes de leur domicile, l'objectif étant de couvrir chaque canton par au moins une structure France Services à l'échéance de la fin de 2022.

Conduit d'abord dans six départements pilotes (Ardennes, Calvados, Hautes-Pyrénées, Ille-et-Vilaine, Vaucluse et Vendée), le déploiement vise dans chaque structure labellisée l'accompagnement des démarches à l'égard de six opérateurs (La Poste, Pôle emploi, Caisse nationale d'assurance maladie, Caisse nationale d'assurance vieillesse, Caisse nationale d'allocations familiales, Mutualité sociale agricole), et trois administrations partenaires (intérieur, impôts et justice).

L'Observatoire de la dématérialisation, créé en juin 2019, rend compte chaque trimestre de la numérisation de 250 démarches administratives jugées emblématiques sur la base de critères quantitatifs.

Le principe « dites-le-nous une fois », évoqué précédemment, vise des échanges automatiques de données entre administrations146(*), soumises à autorisation de l'usager, pour permettre le pré-remplissage de six démarches administratives en ligne : demande d'allocation logement ; simulation de droits sociaux ; demande de prime d'activité ; aide au logement étudiant ; demande ou renouvellement de logement social ; recensement citoyen obligatoire.

À l'attention des usagers rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le Gouvernement lance l'expérimentation Aidants Connect, outil permettant à un aidant professionnel de réaliser les démarches administratives en ligne pour le compte d'une personne, sans solliciter ses mots de passe.

· Février 2021 : après la crise sanitaire, accélération des réformes : numérisation, simplification des démarches et développement de l'accès téléphonique aux services publics

Le cinquième CITP tire les enseignements de la crise sanitaire, qui a « renforcé chez les Français un « "besoin de service public" »147(*). Il définit parmi ses priorités :

- la simplification des démarches et de la communication administratives : la « simplification accélérée de 10 démarches emblématiques jugées trop complexes par leurs usagers, particuliers ou entreprises148(*), comme par les agents et de 100 formulaires administratifs » ;

- la mise en oeuvre des réformes en partant du terrain, dans la logique du « dernier kilomètre », et le réarmement des services de l'État dans les territoires149(*) ;

- la simplification des démarches en ligne par l'accélération de la mise en oeuvre du principe « dites-le nous une fois », l'objectif étant que « l'échange de données entre administrations devienne la règle et non plus l'exception »150(*) ;

- la garantie d'un accès téléphonique sans surfacturation à tous les services publics, tous les sites internet publics ayant l'obligation d'afficher un numéro de téléphone pour pouvoir être contactés par ce canal ; les services publics s'engagent à assurer à terme un taux de décroché de 85 %.

Cette priorité tire les conséquences du besoin d'« aider les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ou comme voie de recours dans les démarches complexes », et du constat que « le téléphone est le canal le plus utilisé par les usagers pour contacter l'administration (29 % des usagers déclarent utiliser en premier lieu le téléphone) et arrive au second rang des moyens de contact préférés, après l'accueil physique »151(*).

Le bilan des précédents engagements du CITP établi lors de cette cinquième session fait par ailleurs apparaître :

- l'existence de 1 123 espaces France services ouverts ou labellisés en métropole et dans les territoires ultramarins ;

- la reconnaissance de plus de 323 000 « droits à l'erreur » depuis 2019, dont plus de 162 000 dans les caisses d'allocations familiales (CAF) ; plus de 48 000 entreprises ont ainsi, en mai 2020, bénéficié d'une division par deux des intérêts de retard au titre de cotisations dues aux Urssaf (hors mesures Covid-19) et environ 2 millions d'erreurs ont été détectées à l'initiative de l'administration en faveur des usagers depuis 2019.

· Juillet 2021 : accélérer et adapter les politiques publiques à la réalité des territoires

L'objectif est, parallèlement à la poursuite des précédents engagements, de poursuivre le travail de réarmement de l'État territorial, avec le droit de dérogation et le développement de l'expérimentation reconnu au préfet ainsi que l'accent mis sur les effectifs des services déconcentrés.

Le bilan des engagements précédents présenté lors de cette sixième session est le suivant :

- 1 494 espaces France Services ont été labellisés au 1er juillet, l'objectif étant à la fin de 2022 d'atteindre 2 500 ;

- 85 % des 250 démarches administratives les plus utilisées par les Français sont dorénavant réalisables en ligne ;

- au 30 juin 2021, 76 % des principaux réseaux de service public en contact avec les usagers affichent un numéro de téléphone sur leur site Internet ; 16 % de ces réseaux ont un résultat supérieur ou égal à 85 % ; tous les services publics ont mis fin à la surfacturation des appels téléphoniques ;

- en ce qui concerne le « dites-le nous une fois », 110 collectivités sont raccordées au calcul automatique du tarif de la carte de transport grâce aux informations du revenu fiscal de référence, du quotient familial et du statut étudiant et boursier.

· Mai 2023 : « placer les Français au coeur de l'action publique pour des services publics plus proches, plus simples et plus efficaces »

Parmi les priorités du septième CITP, définies alors que « la refondation des services publics tient une place importante dans la feuille de route du Gouvernement »152(*), on relève :

- la nomination dans chaque département d'un sous-préfet chargé de la qualité et de l'accès aux services publics, dans la logique de responsabilités accrues confiées aux préfets en matière de coordination de l'accès aux services publics et de la qualité du service rendu à nos concitoyens ;

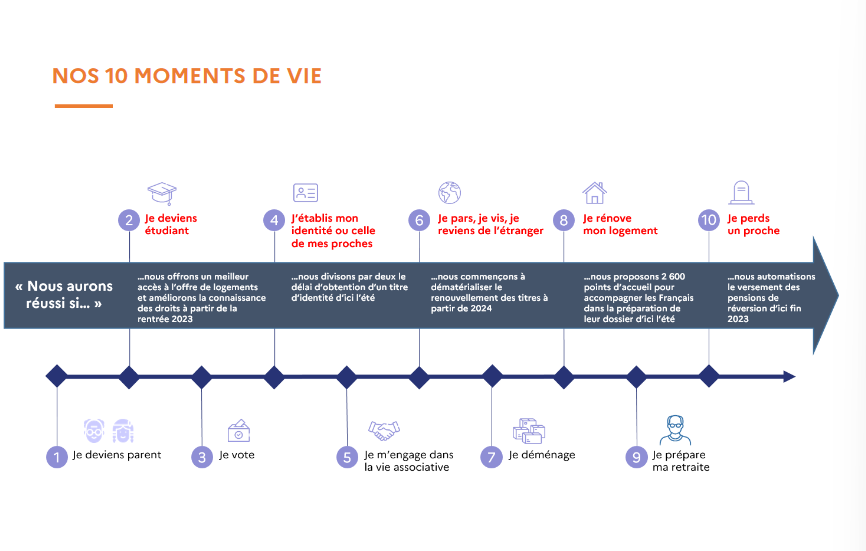

- l'importance attribuée à la méthode des « moments de vie » pour « simplifier la vie des Français », qui consiste à penser l'échelonnement des démarches administratives en se mettant à la place de l'usager en fonction de ses impératifs du moment. Cinq moments de vie ont été plus spécifiquement visés pour 2023 : Je deviens étudiant ; j'établis mon identité ; je pars ; je vis ; je reviens de l'étranger ; je rénove mon logement ; je perds un proche. L'objectif est d'analyser la complexité des démarches et des difficultés survenant dans le parcours des usagers en s'appuyant sur leur ressenti et leur expérience, loin de la logique de silo souvent propre aux administrations ;

- l'élargissement des offres du réseau France Services (France Rénov', CNOUS), le développement de formules mobiles, dans une logique d'« aller vers », et l'ouverture de nouveaux points à travers la France (objectif à la fin de 2023 : 2 750 lieux d'accueil ; 95 % des Français disposant ainsi d'un France services à moins de 20 minutes de chez eux) ;

- la mise en oeuvre du Plan téléphone pour améliorer la qualité de ce canal d'accueil privilégié par les usagers, avec l'objectif réaffirmé d'un taux de décroché de 85 % et le lancement de nouvelles fonctionnalités (prise de rendez-vous et rappel pour éviter l'attente).

- le recours aux évaluations des usagers, dans le cadre du programme « Services Publics + », qui permet à chacun de commenter les démarches effectuées et de partager d'éventuelles mauvaises expériences avec l'administration.

· Avril 2024 : « débureaucratiser l'action publique pour des services publics plus proches, plus simples et plus humains »153(*)

Le huitième CITP a défini comme priorités :

- la poursuite du développement de l'« aller vers », du travail de simplification de la langue administrative et de la suppression des formulaires inutiles (parallèlement à la simplification et au pré-remplissage des formulaires restants) ;

- l'extension de la méthode des « Moments de vie » à deux nouveaux parcours usagers en 2024 (« Je deviens parent » et « Je scolarise un enfant ») ;

- le développement du réseau France Services, le nombre de structures devant atteindre 3 000 au total à la fin de 2027, avec une offre de services étendue à l'Urssaf et un maillage territorial prenant davantage en compte les besoins des villes moyennes ;

- l'amplification du Plan téléphone : dix services proposent des rendez-vous téléphoniques à leurs usagers (France Titres, CNAF, CNAM, CNAV, CNOUS, DGFIP, MSA, France Travail, Urssaf, France Services).

3. Trois objectifs majeurs : des services publics plus simples, accessibles par divers canaux et centrés sur les besoins de l'usagers

a) Chasser la complexité : le travail de simplification engagé par la DITP

La simplification des procédures et des usages de l'administration fait partie des missions confiée à la DITP, qui a lancé un ensemble de chantiers afin de diffuser progressivement dans l'administration une culture du langage clair et de la simplicité.

Ces objectifs font écho à une remarque exprimée le 13 mai 2025 devant la mission d'information par M. Jean-Denis Combrexelle, auteur de Les normes à l'assaut de la démocratie : « Le principe fondamental devrait être de transférer la complexité de l'usager vers l'administration. En effet, ce n'est pas à l'usager de gérer la complexité administrative, mais à l'administration de gérer sa propre complexité ».

Notre collègue Hugues Saury, vice-président, soucieux de « trouver un équilibre entre protection juridique, sécurité et lisibilité sans tomber dans la dérégulation ou l'inefficacité administrative », ayant posé la question de la possibilité d'un « "grand soir" de la simplification normative en France », M. Jean-Denis Combrexelle ajoutait toutefois : « Un « grand soir » de la simplification, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut emprunter la voie de la tache d'huile, c'est-à-dire réussir dans un domaine puis étendre progressivement à d'autres secteurs »154(*).

(1) Simplifier les procédures

Dans ce but, la DITP conduit le programme France simplification, guichet interministériel créé par le CITP d'avril 2024. Selon le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification155(*) Laurent Marcangeli : « conçu pour réduire les "irritants" au plus près du terrain, ce dispositif, à la main des préfets, vise à apporter des solutions rapides aux blocages rencontrés dans la mise en oeuvre des projets des différents acteurs. Il commence à porter ses fruits, avec 465 dossiers traités depuis le second semestre 2024, dont 350 résolus » 156(*).

Plus précisément, selon la DITP qui assure le secrétariat du programme, les préfets font « remonter des blocages rencontrés par les acteurs locaux (services déconcentrés ; collectivités...) du fait d'interprétations divergentes de la norme entre échelons central et local, de vides juridiques ou bien d'une culture administrative trop centralisatrice, quand ceux-ci ne peuvent être traités par le pouvoir d'initiative locale et de dérogation dont disposent les préfets »157(*).

La DITP assure aussi le « suivi des plans de simplification des ministères, lancés en 2024 et en cours de renouvellement pour 2025, qui synthétisent l'ensemble des mesures déclinées par chaque champ ministériel pour simplifier la vie de ses agents et de ses usagers ». Ainsi ont été mis en place le pré-remplissage des bourses étudiantes pour les familles des collégiens et lycées ou encore la simplification des critères d'évaluation physique pour faciliter le recrutement dans la réserve opérationnelle des armées.

Enfin, la DITP assure la mise en oeuvre du « dites-le nous une fois », élément essentiel de la simplification administrative, abordé plus en détail infra.

(2) Simplifier le langage administratif

La DITP, qui a créé à l'attention des agents des « kits pour des formulaires simples à remplir, compréhensibles et accessibles », a également mis en place les « Simplificathons », destinés à « accompagner les administrations dans la simplification de leurs écrits et formulaires à destination du public dans le cadre d'ateliers d'intelligence collective associant agents publics et usagers pour identifier les pistes d'amélioration des démarches/formulaires, prototyper une nouvelle version et la tester avec les usagers ».

Cependant, leur lancement au niveau départemental, prévu en 2025, n'a, selon la DITP, pas encore été acté. En revanche, la démarche trouve un relais dans les travaux de certains laboratoires interministériels d'innovation territoriale (LIIT), comme l'indique la DITP : « NéoLab (laboratoire d'innovation territoriale de Nouvelle-Aquitaine) et le LAB académique du rectorat de Bordeaux ont tenu un premier Simplificathon le 26 novembre 2024 portant sur la simplification de documents administratifs, à l'aide de la "Boite à outils" sur le langage clair de la DITP et la tenue d'ateliers de mise en pratique sur les documents des participants ».

La DITP suit également la simplification des Cerfa, qui est un combat ancien. Jean-Denis Combrexelle, lui-même ancien rapporteur de la commission de simplification administrative, observe ainsi que « la complexité de la construction de la norme en amont traduit en aval par des formulaires incompréhensibles [...]. Les formulaires relatifs aux prestations sociales sont conçus selon les mêmes raisonnements que ceux qui ont conduit à la création des formulaires fiscaux, lesquels s'adressent principalement à des entreprises disposant des moyens d'interpréter ces dispositifs complexes »158(*).

Ce chantier va de pair avec l'initiative « Démarches simplifiées », explorée plus en détail infra, qui consiste à aider les administrations à créer elles-mêmes leur formulaire numérique.

Ce travail de longue haleine, qui peut se comparer à un détricotage progressif de la complexité administrative, se déploie dans les administrations. Ainsi, la Caisse nationale d'assurance vieillesse indique : « après la simplification de 8 Cerfa, l'Assurance retraite mène actuellement des travaux de réécriture de ses courriers les plus complexes. L'avis de panels d'assurés sera sollicité avant leur généralisation (notification de DP, agora multiCarsat). Elle participe aux travaux interministériels sur le sujet (projet de formation au Langage Clair, expérimentation à venir de kit d'aide à la rédaction ou d'IA)159(*). » L'Assurance maladie indique, quant à elle, participer au groupe de travail « langage clair » animé par la DITP160(*).

La rapporteure ne peut que se féliciter qu'un travail réclamé de longue date par les Français ait enfin été engagé de façon systématique, avec un mandat clairement donné à la DITP. Ainsi se diffusera progressivement, parmi les fonctionnaires, une culture de la simplicité des procédures et de la langue administrative.

Attention cependant, en s'éloignant du langage bureaucratique, à ne pas verser dans un autre jargon, celui du monde de l'entreprise et particulièrement des start-ups, qui semble parfois imprégner les productions de la DITP avec des termes assez peu transparents tels que « simplificathon » ou « laboratoire interministériel d'innovation territoriale ».

b) L'omnicanalité : une évolution essentielle pour l'usager

Prenant acte des nombreuses attentes des usagers en difficulté face à la dématérialisation de multiples procédures administratives, le Gouvernement et les administrations ont entrepris de diversifier les canaux d'accès des usagers aux administrations.

D'après les données inscrites dans le dossier de presse du CITP du 23 mai 2023, il est estimé que, parmi les quelque 200 millions de sollicitations adressées aux services de l'État et de la sécurité sociale, près de 43 % des contacts passaient par le téléphone, suivi du numérique (32 % des contacts), puis de l'accueil physique (15 %) et du courrier (10 %).

En effet, sans remettre en cause les effets bénéfiques de la dématérialisation, la diversité des besoins, la complexité de certaines situations et le savoir-faire numérique hétérogène des usagers ont conduit à des évolutions visant à garantir l'omnicanalité, c'est-à-dire à prévoir systématiquement des possibilités de contact entre les usagers et l'administration par d'autres canaux que la voie numérique.

Ainsi, le Gouvernement a déployé deux grandes mesures à l'occasion du CITP de 2023 : « L'accès aux services publics doit continuer à s'adapter, pour être en phase avec les usages et les attentes des Français », autour de deux priorités :

- « Pour tous les Français, améliorer les services numériques et la qualité du support téléphonique ;

- Pour ceux qui en ont le plus besoin, continuer à développer un accueil physique de proximité, humain et polyvalent. C'est pour ceux de nos concitoyens les plus éloignés des démarches administratives qu'il nous faut investir pour s'adapter le mieux possible à leurs besoins et leurs attentes »161(*).

Plus précisément, le Plan téléphone a pour objectif de faciliter l'accès aux services publics, notamment via une meilleure gestion des contacts téléphoniques.

Dans ce cadre, une série d'ateliers a été organisée par la DITP pour améliorer les échanges téléphoniques entre les usagers et l'administration. Au cours des échanges organisés avec les services publics, les solutions d'autonomisation et le rappel téléphonique automatique sont apparus comme des leviers d'amélioration, répondant à la fois aux attentes d'autonomie des usagers et à l'enjeu d'efficacité des services publics. Des groupes de travail ont ainsi été organisés pour instruire ces thématiques et aboutir à la conception de deux guides, désormais consultables en ligne : le premier destiné à mettre oeuvre le rappel automatique, le second détaillant les solutions qui permettent de répondre rapidement aux questions les plus simples des usagers tout en visant leur autonomisation dans les démarches.

Par ailleurs, le Plan téléphone fixe un objectif ambitieux de taux de décroché supérieur à 85 % par agent, alors que le taux moyen observé, aujourd'hui de 78 %, comporte de grandes disparités. Depuis l'annonce du plan, sept d'entre eux ont atteint ou dépassé un taux de décroché par un agent de 85 % : Anah, Crous, France Consulaire, France Travail, Gendarmerie nationale, MSA, Urssaf.

Au surplus, avec le Plan téléphone, les services publics s'engagent à mesurer la satisfaction de leurs usagers : sur les 18 services publics déjà engagés dans cette évaluation, le taux moyen de satisfaction est passé de 80 % à 84 %entre 2023 et 2024162(*).

Si la rapporteure ne peut que souscrire pleinement à ces annonces gouvernementales, force est de constater que nombre de démarches administratives ont déjà basculé dans l'utilisation unique de la voie numérique, voire ont tardé à rétablir un canal téléphonique parallèle malgré les obstacles auxquels ont été confrontés des usagers, comme le montre la déclaration fiscale sur les propriétés immobilières, qui a mis en difficulté nombre d'usagers faute de ligne téléphonique dédiée. Or la mission d'information est convaincue de la nécessité de préserver un canal autre que le numérique pour joindre l'administration. Ce rapport reviendra ultérieurement sur l'exigence d'omnicanalité, condition essentielle de la qualité du parcours des usagers.

c) Le prisme des attentes et des besoins de l'usager : une priorité indispensable, un renversement de paradigme majeur

Le gouvernement et les administrations, essentiellement conduites par la DITP, la DILA et la DINUM, ont entrepris de centrer leurs efforts sur les besoins exprimés par les usagers afin de faciliter leur accès aux services publics.

Pour ce faire, deux principaux chantiers ont été lancées par le Gouvernement : le déploiement de la plateforme « Services Publics+ » et l'accompagnement des usagers au travers de la logique des moments de vie, permettant de s'affranchir des silos administratifs au profit d'une logique de parcours de l'usager. Chacun d'eux constituent un renversement de paradigme majeur dans l'approche par l'administration des usagers.

(1) Services Publics+ : un programme gouvernemental ambitieux d'amélioration des services publics

Déployé au niveau national, sous le pilotage de la DITP, Services Publics+ vise à rendre plus simples, plus proches et plus efficaces les services publics du quotidien pour tous les Français et à restaurer la confiance de ces derniers, en appliquant concrètement les principes d'écoute des usagers et de transparence sur les résultats.

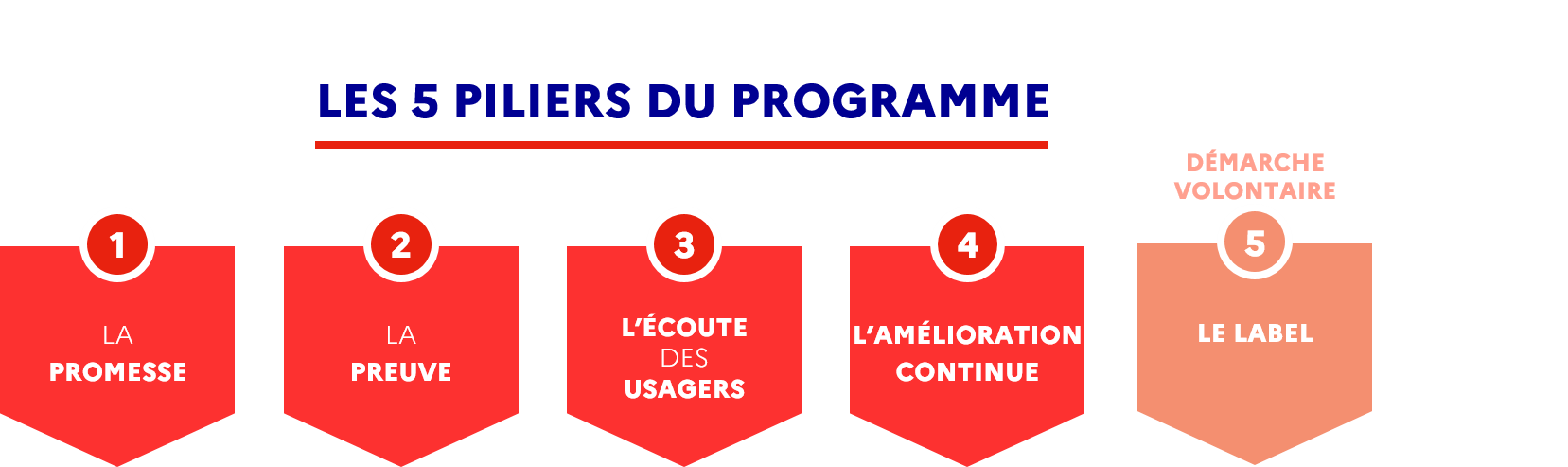

Ce programme repose sur 5 piliers :

· La promesse, avec la mise en oeuvre d'un socle d'engagements communs aux services publics - notamment l'obtention d'une réponse rapide, la simplification des démarches avec des informations claire et accessibles, l'utilisation de modes de communication diversifiées pour joindre l'administration, l'accueil personnalisé et bienveillant ;

· La preuve, reposant sur la mesure et l'affichage des résultats des services publics - les services publics affichent leurs résultats de qualité de service et de satisfaction usagers dans chaque site d'accueil et sur le site Services Publics+ ;

· L'écoute des usagers, comprenant des dispositifs dédiés mis à leur disposition pour les écouter et prendre en compte leurs recours, notamment avec les rubriques « Je donne mon avis + » ou « Je contribue en soumettant un document trop complexe » sur le site Services Publics+, l'utilisation de comités d'écoute locaux ou la mise en place de panels d'usagers testeurs ;

· L'amélioration continue du service rendu, qui repose sur l'association des usagers, des agents et des élus. Cette démarche, conduite sur chaque site d'accueil du public, s'appuie sur les équipes de terrain pour construire des plans d'amélioration locaux ;

· La labellisation de la qualité de service, sur la base du volontariat, permet de valoriser les efforts menés par les agents pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers.

En effet, illustrant l'ambition du programme, toutes les administrations nationales en contact avec des usagers déploient le programme et ses engagements dans le champ des administrations d'État, mais également au sein des collectivités locales qui rejoignent le programme sur la base du volontariat.

En créant un référentiel commun à tous les services publics, le programme crée un standard de qualité de service dans les administrations recevant du public, sur la base duquel suivre et mesurer les progrès réalisés en matière d'accueil, de délais et d'accessibilité.

Comme le décrit la DITP dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure : « Services Publics+ contribue ainsi à poser un cadre pour la relation usager-agent et des principes fondamentaux, adaptés par chaque service dans le quotidien vécu avec ses usagers et leurs particularités propres : des démarches simples à réaliser, un accueil de qualité et le droit à l'erreur, la facilité à entrer en contact avec un service public, l'accompagnement personnalisé pour tout usager, la visibilité sur les délais, la mesure et l'affichage des résultats de qualité de service, en particulier ».

Par ailleurs, le programme impulse et nourrit une dynamique d'amélioration continue du service à l'usager par le biais d'outils de mesures publics et régulièrement actualisés. En effet, afin de rendre ces résultats de qualité de service transparents et accessibles de tous, un tableau de bord de la qualité des services publics est disponible en ligne. Les résultats de chaque service sont mesurés et publiés sur neuf indicateurs communs et comparables :

- cinq indicateurs communs de ressenti usager : satisfaction globale des usagers, satisfaction sur les délais, simplicité des démarches, facilité à contacter un service public et qualité de la relation avec un agent. Ces cinq indicateurs sont mesurés par les réseaux de services publics à la maille locale et, pour les services publics ayant le plus grand nombre d'interactions avec des usagers, par la DITP via un baromètre national basé sur une enquête en ligne ;

- quatre indicateurs de qualité, produits par les services publics : taux de respect du délai annoncé pour une démarche « phare » de l'usager, taux de décroché au téléphone, qualité de l'accueil téléphonique et qualité des démarches en ligne.

Enfin, pour valoriser l'engagement des agents des services publics qui se distinguent par une mise en oeuvre exemplaire du programme et une qualité de service reconnue comme supérieure, la DITP a créé en 2023 le label Services Publics+. Ce label est à la fois un signal et un gage de qualité pour les usagers, mais aussi une récompense pour les agents sur le terrain. Le label SP+ a ainsi pris la suite du label Marianne.

Le processus de labellisation Services Publics+

Cette labellisation prend en compte plusieurs critères et s'appuie sur trois composantes :

- un audit tierce partie, réalisé par un organisme de certification externe habilité par la commission nationale du label, présidée par la DITP. Cet audit évalue le niveau de maîtrise des engagements Services Publics + par le candidat et la mise en oeuvre du processus d'amélioration continue ;

- une enquête usagers, réalisée à la maille locale par le service public candidat, sur la base d'un questionnaire unique. Elle vise à recueillir l'avis des usagers sur la mise en oeuvre et le respect des engagements Services Publics + par le service public candidat ;

- une enquête réalisée auprès des agents, réalisée à la maille locale par le service public candidat, sur la base d'un questionnaire unique. Elle vise à recueillir l'avis des agents et des managers sur la transformation interne induite par le programme Services Publics +.

D'après les informations transmises à la rapporteure, sept services publics sont aujourd'hui labellisés « Services publics + » :

- deux collectivités : la ville de Romans-sur-Isère et la Région Pays de la Loire ;

- cinq services publics de l'État : l'URSSAF Centre Val de Loire, le centre de contact téléphonique de la DGFIP, l'URSSAF Languedoc Roussillon, la MSA Maine et Loire et la MSA Alpes Vaucluse.

La rapporteure salue le déploiement de ce programme ambitieux qui gagnerait à être approfondi et mieux connu des agents, des collectivités comme des usagers afin d'en utiliser l'ensemble des potentialités au bénéfice de tous.

Il témoigne de l'attention portée à la qualité de l'accueil et du service tout en mettant l'usager au centre de l'action du service pour améliorer effectivement la qualité de service. En effet, la prise en compte des résultats collectés pour adapter le service rendu aux usagers est l'une des clés d'évolution des services publics. Cette orientation implique de sortir d'une logique de mesure de satisfaction des usagers au profit d'outils de recensement de leur avis et de mesure des ressentis, indispensable pour adapter les services publics aux évolutions des attentes et besoins des usagers.

Par ailleurs, la rapporteure estime particulièrement bienvenue la publication à échéances régulières des indicateurs de satisfaction et de qualité de service de chacun des services publics à l'échelle nationale, régionale, départementale voire infra-départementale. Toutefois, si cette démarche mérite à l'évidence d'être saluée par la qualité de l'effort de transparence dont elle témoigne, il apparait nécessaire d'en étendre la portée en renforçant sa visibilité : il n'est pas évident pour le simple usager d'accéder facilement à la page dédiée à ces résultats dont la lisibilité d'ensemble peut s'avérer complexe à appréhender.

(2) Renverser le paradigme au bénéfice de l'usager : favoriser une logique de « moments de vie »

Une des évolutions majeures de la simplification des démarches consiste à penser désormais l'action publique en fonction des moments de vie, qui revient pour les administrations à changer leur perspective en se mettant à la place de l'usager, au lieu de concevoir ces démarches en fonction des organismes qui les mettent en oeuvre et de leurs contraintes d'organisation.

Dès 2012, une telle approche avait été valorisée : le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, que l'on peut considérer comme un prédécesseur de la DITP, préconisait la méthode des moments de vie pour privilégier le point de vue de l'usager et atténuer les obstacles jalonnant des parcours administratifs (trois exemples de moments de vie complexes pour l'usagers étaient alors proposés : « je perds un proche », « je crée mon entreprise » et « je gère mon administration »)163(*).

Cette logique s'est systématiquement amplifiée au cours des dernières années.

C'est le sens des annonces faites par la première ministre à l'occasion du CITP de mai 2023 : le Gouvernement a choisi de fixer dix moments de vie, dont cinq moments de vie prioritaires, complétés en 2024, l'objectif étant une refonte du parcours administratif de l'usager, depuis le diagnostic au déploiement des solutions de simplification.

Source : Communiqué de presse du CITP de mai 2023

Ces moments de vie sont les suivants : j'établis mon identité, je rénove mon logement, je vis à l'étranger, je perds un proche, je deviens étudiant, je deviens parent, je scolarise mon enfant, je vote, je prépare ma retraite.

On notera que les fiches pratiques par moment de vie actuellement développées sur le site service-public.fr (voir infra) sont au nombre de 21.

Cette approche n'est pas propre à la France164(*) : ainsi, le portail fédéral allemand verwaltung.bund.de, l'équivalent de service-public.fr, est organisé par thèmes165(*) et non par acteurs, afin de mieux correspondre aux besoins des usagers ; la rubrique Leben (vie) est elle-même organisée en rubriques :

- famille : adoption, garde d'enfants et soutien financier, mariage, divorce, et séparation ;

- naissance ;

- santé, maladie, handicap ;

- urgence et assistance aux victimes ;

- décès ;

- logement (construction, achat, déménagement).

L'exemple d'un moment de vie : je perds un proche

Comme l'illustre le site modernisation.gouv.fr, l'objectif prioritaire du moment de vie intitulé « je perds un proche » est de simplifier l'information et de prévenir le non-recours à la pension de réversion.

Dans le cadre de l'élaboration de ce « moment de vie », plusieurs administrations ont été mobilisées, sous l'égide de la DITP :

- la DILA a procédé à la revue de près de 200 pages du site internetservice-public.fr ;

- la CNAV a travaillé à la simplification du formulaire de pension de reversion après le recensement de près de 30 000 avis sur ce document ;

- la DITP a construit une guide pratique « un de mes proche est décédé en France », en associant professionnels, associations et plus de 650 usagers.

Loin d'être figés, ces travaux se poursuivent afin de tenir compte des retours des usagers. Il est ainsi prévu de généraliser les actions de proactivité de la CNAV sur la pension de réversion et de généraliser le pré-remplissage d'une partie des données du formulaire de demande de pension de réversion en 2026.

Pour chaque moment de vie identifié, la DITP travaille en trois étapes afin de définir le parcours usager au cours dudit moment de vie :

- en premier lieu, elle établit une cartographie du parcours de l'usager en mettant en exergue les irritants majeurs ;

- en deuxième lieu, elle co-construit des solutions avec les usagers et les services publics. Ces solutions intègrent nécessaires des principes de proactivité dont l'application du principe du « Dites-le nous une fois » pour donner corps à la fin de la logique de silos de l'administration, le recensement des démarches essentielles liées à chaque étape des parcours pour les rationnaliser et simplifier ainsi qu'une simplification du langage pour concevoir des formulaires accessibles à tous ;

- enfin, en dernier lieu, elle expérimente les solutions imaginées avant d'envisager un déploiement à grande échelle.

Méthodologie de la DITP pour l'élaboration du guide « l'un de mes proches est décédé en France »166(*)

« Plus de 2000 usagers, trois associations d'accompagnement du deuil et une trentaine d'agents ont été associés aux travaux de simplification du parcours. Les principaux irritants rencontrés par les usagers résident dans le manque d'informations sur les démarches à mener (39%), la multiplicité des services à contacter, des documents à fournir et la réitération de contacts auprès des services publics (38%). 11% des usagers déplorent le développement des démarches à réaliser par internet, au détriment de contacts humains avec le regret de ne pas être guidés ; enfin 9% d'entre eux soulignent le manque d'empathie des services avec lesquels ils ont été en contact : courriers adressés au nom du défunt, formulations très administratives, etc. Trois pistes de simplification ont été priorisées visant à mieux informer, simplifier les démarches à réaliser en assurant les principes du « Dites-le nous une fois », renforcer l'aller vers.

Pour faciliter l'accès à l'information sur les démarches à réaliser, un guide complet a été réalisé pour préciser le parcours administratif à suivre, les démarches à réaliser par ordre chronologique, la liste des différents acteurs à contacter les liens utiles. Il est l'aboutissement d'un travail collectif réunissant des agents de la fonction publique (administrations centrales, territoriales et hospitalières), des professionnels (notaires, métiers du funéraire, banques), des associations et des usagers. Les usagers ont été largement consultés pour identifier leurs besoins et avoir leurs retours sur les différentes propositions, notamment à travers des enquêtes en ligne et la mobilisation du panel d'usagers de la DITP, composé de 8 000 usagers-testeurs volontaires. Le guide a ensuite été testé par plus de 600 usagers, ainsi que dans une soixantaine d'espaces France Services. Ce document est aujourd'hui très relayé sur les réseaux sociaux.

Ce guide est désormais hébergé par la DILA qui le met à jour régulièrement, en fonction des actualités juridiques. »

Cette nouvelle logique est particulièrement saluée par la rapporteure car elle est centrée, dans une logique de parcours, sur les besoins des usagers, singulièrement à des moments de leur vie parfois éprouvants et permet, autant que possible, d'éviter un émiettement des informations qui leur sont transmises.

d) L'aller-vers : quand l'administration sort de sa tour d'ivoire

« L'aller vers est à entendre comme une démarche qui se situe au-delà de toute intervention sociale, qu'elle soit d'accueil, de diagnostic, de prescription, d'accompagnement. Cette démarche rompt avec l'idée que l'intervention sociale ferait systématiquement suite à une demande exprimée. Elle permet d'intégrer dans les pratiques les situations de non-demande de certains publics (pas seulement des personnes vulnérables) et engage les acteurs à se situer dans une pratique pro-active, pour entrer en relation avec ces publics. »

Ainsi est définie la notion d'aller-vers dans la note de cadrage d'une formation figurant sur le site du ministère de la santé167(*).

Dans le domaine social, elle vise avant tout à sortir l'administration d'une position d'attente, qui engendre un risque de non-recours de la part des usagers, en particulier des plus vulnérables. Mais la notion d'aller-vers s'est diffusée dans l'ensemble de l'administration, dans le sens plus général d'une réduction de la distance entre celle-ci et la population.

Cette notion revêt ainsi une double dimension : matérielle, à travers les maraudes, les services publics itinérants (bus notamment), et immatérielle, avec de multiples initiatives consistant à prendre l'initiative en allant au-devant des usagers.

Cette démarche est d'autant plus importante à certains moments de rupture ou de vulnérabilité particulière. Ainsi, selon M. Jean-Luc Tillard, vice-président de la Communauté urbaine d'Arras en charge du développement des solidarités et préventions, entendu par la mission d'information, « les services publics doivent s'adapter aux évolutions sociales ainsi qu'aux parcours de vie des individus, en particulier lors de phases de transition ou de rupture : décès d'un proche, perte d'autonomie, séparation, rupture professionnelle, naissance d'un enfant, troubles de santé mentale, etc. Ces périodes de fragilité appellent des besoins accrus d'accompagnement, ainsi qu'une capacité des services publics à anticiper ces situations. Autrement dit, une approche proactive devient indispensable »168(*).

Parmi les applications de ce principe fondateur d'une administration centrée sur les besoins de l'usager, ce rapport reviendra sur les solutions itinérantes mises en place dans de nombreux territoires pour aller au plus près de celui-ci, et sur les mesures qui concourent à réduire la précarité en luttant contre le non-recours aux droits.

En matière d'aller vers, l'exploitation de la donnée joue un rôle essentiel. Plusieurs administrations commencent également à exploiter les possibilités de l'intelligence artificielle169(*) afin de devancer les besoins des usagers. L'Acoss indique ainsi : « l'Urssaf s'engage dans une approche proactive visant à anticiper les besoins des usagers avant même qu'ils ne se manifestent. En s'appuyant sur la formalisation des parcours [des usagers], nous cherchons à identifier des scores permettant de déclencher automatiquement des campagnes de courriels personnalisés pour promouvoir des services adéquats. Par exemple, dans le cadre du parcours d'un travailleur indépendant, nous travaillons sur la construction d'un score prédictif d'une première embauche afin de proposer l'offre d'accompagnement de l'Urssaf correspondante »170(*).

La Caisse nationale d'assurance vieillesse a, quant à elle, développé une intelligence artificielle « maison » dans le même objectif d'anticipation, ici pour « disposer d'une connaissance fine des questions qu'ils se posent et de leurs préoccupations aux étapes-clés que sont la préparation du passage à la retraite et le passage à la retraite en lui-même. À ces étapes, pour une grande part de nos usagers, ceux-ci se tournent en premier lieu vers leur direction des ressources humaines ; premier interlocuteur pour les questions afférant à leur carrière et à la transition du statut de salarié à retraité. C'est pourquoi l'Assurance Retraite a investi un champ de recherche autour des entreprises, en lançant une startup interne oeuvrant au développement d'une nouvelle offre de service : IApasdequoi171(*) ».

Cet ensemble d'initiatives témoigne, au total, des capacités d'innovation de l'administration française. Le paysage des services publics évolue, certes pas aussi vite que l'on pourrait le souhaiter ; mais ces initiatives témoignent d'une véritable volonté, au niveau des collectivités comme des administrations centrales, de s'adapter aux changements et aux attentes de l'usager.

* 128 Arrêté du 19 décembre 2023 portant organisation de la direction interministérielle de la transformation publique.

* 129 Source : réponses de la DITP au questionnaire de la rapporteure.

* 130 Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'état et à la direction interministérielle du numérique, article 6 (modifié par le décret n° 2023-304 du 22 avril 2023).

* 131 Source : site https://www.numerique.gouv.fr/

* 132 Décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'état et à la direction interministérielle du numérique, article 6-1 (modifié par le décret n° 2023-304 du 22 avril 2023).

* 133 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Londres au questionnaire de la rapporteure.

* 134 Cour des comptes, Le pilotage de la transformation numérique de l'État par la direction interministérielle du numérique, juillet 2024.

* 135 DILA, Rapport d'activité 2023.

* 136 Source : DITP, réponses écrites au questionnaire de la rapporteure.

* 137 Source : DINUM, réponses écrites au questionnaire de la rapporteure.

* 138 Source : DILA, rapport d'activité 2023.

* 139 Décret n° 2017-1586 du 20 novembre 2017.

* 140 Source pour ce paragraphe : Premier CITP, Dossier de presse, 1er février 2018.

* 141 Source : Deuxième CITP, Dossier de presse, 29 octobre 2018. Toutes les citations de ce paragraphe sont issues de ce document.

* 142 Ce service fait l'objet d'un focus infra.

* 143 En octobre 2018, 350 démarches ont déjà été dématérialisées grâce à cet outil, notamment le dépôt des offres de stage pour les élèves de 3ème dont les collèges sont en REP+ ou les dossiers d'études d'impact environnementales et d'attestation d'accessibilité recevant du public.

* 144 Troisième CITP, Dossier de presse, 20 juin 2019.

* 145 Source : Quatrième CITP, Dossier de presse,15 novembre 2019.

* 146 Exemples de données : revenu fiscal de référence, adresse, informations contenues dans les attestations relatives au statut étudiant, informations contenues dans les attestations relatives au chômage ...

* 147 Source : Cinquième CITP, Dossier de presse, 5 février 2021.

* 148 Par exemple : demande de permis de conduire ; demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience ; demande d'agrément d'assistant maternel ; demande MDPH ; demande d'acquisition de la nationalité française ; demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ; demande de logement social ; demande de RSA et de prime d'activité.

* 149 Celui-ci consiste à mettre l'accent sur la création d'emplois dans les services départementaux de l'État et à faire du département le « premier échelon de l'action publique de la vie quotidienne des Français, en s'appuyant sur le couple maire-préfet ».

* 150 À titre d'exemple, le pré-remplissage du revenu fiscal de référence permet la simplification du simulateur de droit sociaux, la simplification de la demande ou du renouvellement de logement social et la simplification de la demande d'aide juridictionnelle. La simplification des démarches concerne naturellement aussi les collectivités territoriales, à partir d'une meilleure circulation de la donnée avec l'État : ainsi, le tarif de la carte de transport passe par le croisement des informations sur le revenu fiscal de référence, le quotient familial et les statuts étudiant et boursier.

* 151 Source : Cinquième CITP, Dossier de presse, 5 février 2021.

* 152 Source : Septième CITP, Dossier de presse, 9 mai 2023.

* 153 Source : Huitième CITP, Dossier de presse, 23 avril 2024.

* 154 Compte rendu du 13 mai 2025.

* 155 Le premier ministre de la fonction publique qui a vu la simplification ajoutée à ses attributions est Guillaume Kasbarian, prédécesseur de Laurent Marcangeli, ministre entre septembre et décembre 2024.

* 156 Audition plénière du 25 juin 2025.

* 157 Réponses écrites de la DITP à un questionnaire de la rapporteure.

* 158 Compte rendu de l'audition de M. Jean-Denis Combrexelle, 13 mai 2025.

* 159 Réponses écrites de la CNAV au questionnaire de la rapporteure.

* 160 Réponses écrites de la CNAM au questionnaire de la rapporteure.

* 161 Dossier de presse du 7e CITP du 23 mai 2023.

* 162 Ibidem.

* 163 Les cahiers du SGMAP, 1, 2012.

* 164 On observe une approche similaire en Estonie (Léa Dudit, « Estonie : une digitalisation des services publics construite autour des événements de vie », Action publique. Recherches et pratiques, 2022/ » N° 15, pp. 40-41).

* 165 Travail, éducation, impôts, vie (soit l'équivalent de nos « moments de vie »), élections, loisirs, retraite, immigration, aides sociales, protection de l'environnement, protection des consommateurs, papiers d'identité.

* 166 Source : réponses écrites de la DITP au questionnaire de la rapporteure.

* 167 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_cadrage_aller_vers.pdf

* 168 Audition plénière de France Urbaine, le 3 juin 2025.

* 169 Un développement spécifique est consacré à l'IA en dernière partie du rapport.

* 170 Réponses écrites de l'Acoss au questionnaire de la rapporteure.

* 171 Réponses écrites de la Cnav au questionnaire de la rapporteure ; voir aussi infra, le développement consacré à l'intelligence artificielle.