C. DES RÉUSSITES À CAPITALISER

1. Le prélèvement à la source : un succès salué par la Cour des comptes, qui contraste avec les difficultés qui ont marqué la déclaration des biens immobiliers

Le prélèvement à la source, qui consiste à prélever l'impôt directement sur les revenus du contribuable, a profondément simplifié le parcours des usagers en supprimant les acomptes provisionnels trimestriels, en adaptant l'impôt en temps réel aux revenus et aux changements de situation personnelle des contribuables (perte d'emploi, augmentation de salaire, mariage, etc.), en transférant sur l'employeur le versement de l'impôt à l'administration fiscale et en assurant aux contribuables la visibilité directe de leur revenu net après impôt, facilitant la gestion de leur budget.

a) Les raisons d'une réussite

La Cour des Comptes, dans un bilan établi en 2022, a qualifié cette réforme de « réussite opérationnelle », qu'elle a attribuée à une conjonction de facteurs favorables :

- « des impulsions politiques fortes et répétées » ;

- « une appropriation de la réforme par la DGFiP » ;

- « la mise en oeuvre préalable de la déclaration sociale nominative qui a déterminé l'architecture du PAS172(*) et facilité tant le respect des délais que la relative maîtrise des coûts »173(*).

S'agissant du pilotage de la réforme, la Cour des comptes a tout particulièrement relevé les aspects positifs suivants :

- la « grande autonomie laissée à l'administration fiscale », à laquelle a été adressée une feuille de route claire : « créer une retenue à la source la plus contemporaine possible » et « maintenir les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu, notamment celles relatives à la définition du foyer fiscal » ;

- une réforme menée dans des délais rapides : un peu plus de quatre ans, soit moins que la moyenne des grands projets de transformation des systèmes d'information de l'État selon la Dinum (sept ans, avec un écart calendaire moyen de 24 % par rapport aux objectifs initiaux). Cependant la DGFiP a pu bénéficier des acquis de réformes précédentes : la dématérialisation de la télédéclaration des revenus, qui s'est étalée sur sept années, entre 2005 et 2012, et la mise en oeuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), qui a nécessité six années de déploiement entre 2013 et 2019 ;

- un pilotage conduit « directement au niveau des différents ministres en charge de la réforme, en présence des directeurs d'administration centrales concernés (DGFiP et direction de la sécurité sociale) », avec une mission « prélèvement à la source » composée d'une petite équipe de quatre à sept personnes entre juin 2016 et juin 2019, ayant travaillé sans recours à des cabinets de conseil privés, seules des expertises internes étant sollicitées ;

- l'association à la conduite de la réforme de correspondants nommés au sein des directions départementales ou régionales du réseau des finances publiques ;

- une méthode de travail qualifiée de « collaborative », sur la base de consultations des fédérations des principales organisations syndicales professionnelles174(*), des représentants des collecteurs publics ainsi que des associations d'élus, et de l'écoute des tiers collecteurs ;

- l'adossement de la réforme au dispositif de déclaration sociale nominative (DSN)175(*) : « Les données nécessaires au calcul et au prélèvement de la retenue à la source ont été intégrées dans le dispositif de la déclaration sociale nominative, sans que la création d'une nouvelle plateforme soit nécessaire »176(*) ; ainsi, le prélèvement à la source « apparaît comme une ligne supplémentaire de la DSN et n'entraîne qu'un surcroît minime de données nouvelles à intégrer pour les entreprises collectrices » ;

- la mise en place d'un dispositif de réponse personnalisée aux questions des contribuables : « L'administration fiscale a développé progressivement à partir des années 2010 une offre de service "multi-canal" pour s'adapter aux pratiques de sollicitation des usagers et gérer les flux d'échanges associés. Des plateformes téléphoniques généralistes ou thématiques ont été créées pour désengorger les services des impôts et élargir la plage horaire d'ouverture du service. Un dispositif de demande de rendez-vous en ligne a été déployé en 2017 pour fluidifier l'accueil en guichet et proposer d'autres modes d'échanges (échanges en ligne, conférences téléphoniques, visio-conférences). Une messagerie sécurisée à disposition dans l'espace particulier des contribuables a été mise en place à partir de 2016, qui permet de faciliter l'affectation des sollicitations des contribuables aux services compétents ».

Les usagers ont ainsi bénéficié de la pédagogie active de l'administration fiscale, avec la diffusion de guides pratiques et de simulateurs en ligne. L'attention portée par la DGFiP aux retours effectués par les contribuables via les canaux d'accès au service public de l'impôt a permis de garantir l'amélioration continue du dispositif. Entre 2018 et 2019, près de 2 millions de courriels supplémentaires ont été envoyés à l'administration fiscale et 2,7 millions d'appels téléphoniques de plus lui ont été adressés.

De fait, un an après la mise en place du prélèvement à la source, près de 81 % des contribuables ne souhaitaient pas le retour au système de recouvrement antérieur, signe du succès de la réforme. Cette large adhésion des usagers témoigne de l'efficacité des dispositifs d'accompagnement et de la pertinence des choix techniques opérés.

S'agissant des conséquences de la réforme sur la charge de travail de la DGFiP, la Cour des comptes observe que « la réalisation de gains de productivité n'a pas été affichée comme un objectif de la réforme », car les gains de productivité ont été antérieurs (dès 2018)177(*). Toutefois, si le recouvrement à la source a permis de faire disparaître certaines tâches de l'administration (encaissement des acomptes et soldes de paiement par chèque, carte bancaire et numéraire pour les 30 % de contribuables ni mensualisés ni prélevés à l'échéance ; relance des contribuables défaillants), il en a créé de nouvelles : « les travaux de gestion du paiement des comptes dus au titre de l'impôt sur le revenu sans tiers collecteur, le contrôle des procédures de déclaration et de paiement des retenues à la source et l'assistance des contribuables à la modulation ».

b) Un défaut de retour d'expérience systématique conduisant à une regrettable perte de mémoire du suivi de la réforme

Par-delà le succès du prélèvement à la source, la Cour des comptes identifie deux défaillances dans la conduite de cette réforme :

- d'une part, celle-ci n'a donné lieu à aucun retour d'expérience, conduisant à une regrettable « perte de mémoire de la réforme », de surcroît « aggravée par la forte rotation des effectifs » et par la dissolution dès 2019 de la cellule de pilotage ;

- d'autre part, l'absence de dispositif de suivi des demandes formulées par les usagers selon le canal utilisé (téléphone, courrier électronique, accueil physique ou services en ligne) a constitué une réelle perte d'opportunité pour l'amélioration continue des services publics numériques. La Cour des comptes observe en effet que « la DGFiP part du postulat que tous les motifs de contact des contribuables sont les mêmes quel que soit le canal choisi par l'usager. Or les motifs de contact par courrier et messagerie sont susceptibles d'être plus complexes que ceux par appel téléphonique à la plateforme d'assistance car le format permet d'étayer les difficultés présentées par des pièces justificatives ». Une analyse fine des diverses sollicitations des usagers, différenciée selon le canal utilisé, aurait permis de tester des modalités de suivi différencié, de mieux connaître les publics qui rencontrent des difficultés et d'adapter les réponses apportées par l'administration selon les canaux utilisés178(*).

Ces défaillances sont d'autant plus regrettables que l'amélioration continue des services publics numériques nécessiterait la mise en place de dispositifs pérennes d'observation et d'analyse des parcours usagers, ainsi qu'une capitalisation systématique des retours d'expérience des agents de terrain.

c) Un contraste net par rapport aux difficultés caractérisant le projet « gérer mes biens immobiliers »

La réussite, par la DGFiP, du passage au prélèvement à la source contraste avec les difficultés qui ont marqué la mise en place du projet « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI).

Ce projet a été conçu pour permettre à l'administration fiscale de tirer les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de permettre à l'administration fiscale d'établir le rôle des trois impôts subsistants179(*). L'outil « Gérer mes biens immobiliers » visait à faire renseigner pas les contribuables les informations nécessaires à l'administration fiscale : le statut du bien (occupé par le propriétaire, loué ou vacant) ainsi que la période d'occupation et l'identité des occupants.

Dans un rapport publié en janvier 2025, la Cour des comptes a qualifié de « chaotique » la campagne 2023 et a pointé ses « très lourdes conséquences financières pour l'État »180(*). Parmi les causes de l'échec de ce projet, la Cour des comptes a pointé :

- une « gouvernance complexe et dispersée, sans portage stratégique ni maîtrise suffisante de la gestion de projet » ;

- et le fait que le projet GMBI, contrairement au prélèvement à la source, « n'a pas bénéficié de portage politique de haut niveau qui aurait permis d'en assurer la visibilité, en externe comme au sein de la DGFiP ».

Ainsi, comme le souligne la DGFiP, « nos concitoyens ont eu du mal à comprendre le motif d'une obligation générale, alors que la taxe d'habitation disparaissait » ; de plus « la communication en direction des personnes éloignées d'internet a probablement été insuffisante »181(*).

2. Service-public.fr : le navire amiral de la présence numérique de l'État

Le site service-public.fr est géré par la Direction de l'information légale et administrative (DILA). Avec le centre d'appel Allô Service Public 3939 (238 461 appels téléphoniques traités en 2024182(*)), le site constitue un centre de renseignements administratifs multicanal183(*). Ses fonctionnalités ont été présentées à la mission d'information lors d'une visite à la DILA, le mardi 24 juin 2025.

a) Une offre très diversifiée à l'attention de tous : 675 millions de visites par an

Service-public.fr est un portail ouvrant accès à toute l'information administrative utile aux usagers, y compris les démarches de tous ordres.

Il a enregistré 675 millions de visites en 2024 (1,8 million par jour)184(*).

Outre l'annuaire complet de l'administration, fort de 78 millions de visites annuelles, le site met à disposition des internautes un ensemble de fiches pratiques :

- classées par événement de vie, qui récapitulent les informations à connaître et les démarches à accomplir en fonction des projets d'une personne ou des événements survenant dans sa vie (« je pars de chez mes parents », « J'achète un logement », « j'attends un enfant », «je prépare ma retraite », « je souhaite travailler dans l'administration », « je veux obtenir un crédit immobilier », « je pars vivre à l'étranger », « je cherche un emploi », « mon association organise un événement », etc.) ;

- classées par thème (onze thèmes principaux, tels que « papiers, citoyenneté, élections », « argent, impôts, consommation », « logement », « travail, formation », « transports, mobilité », etc.), avec une arborescence permettant d'aboutir à la fiche recherchée.

L'usager peut obtenir des renseignements adaptés à sa situation en définissant son profil (âge, situation de famille, nationalité, etc.), ou accéder à des renseignements généraux.

Le site permet également d'accéder à des « démarches et outils » (148 millions de visites par an et 9,1 millions de démarches185(*)) : ce portail contient les démarches en ligne (667 au jour de la consultation), pour lesquelles le site renvoie vers le portail pertinent (ainsi pour « S'inscrire à France Travail », l'usager est dirigé vers la page d'inscription sur le site de l'organisme).

Mais la DILA assure également en propre l'interface de 29 démarches en ligne de fort volume, telles que la demande d'acte d'état civil, la déclaration CI-PHYTO nécessaire à la vente ou à l'achat de produits phytosanitaires, le changement d'adresse, ou encore la dématérialisation, menée à titre expérimental, du renouvellement des passeports pour les Français de l'étranger186(*).

La rubrique « démarches et outils », qui comporte les éléments d'information sur 2 162 démarches en tout, donne aussi accès aux formulaires administratifs (Cerfa), à quelque 50 simulateurs (calculer le coût du certificat d'immatriculation par exemple, qui donne accès ensuite au site de France titres), et à des modèles de courriers.

À cet égard, les modèles de courriers (il en existe 308) les plus consultés, selon le site service-public.fr sont : l'attestation sur l'honneur, la lettre de démission du salarié, la demande initiale de congé parental dans le secteur privé, l'attestation d'hébergement et la déclaration de concubinage. On note aussi des modèles de lettre permettant de porter plainte avec constitution de partie civile, de mettre fin à un crédit la consommation ou de demander à son propriétaire l'autorisation de sous-louer son logement.

L'information est mise à jour régulièrement, grâce à la veille quotidienne des textes législatifs et réglementaires assurée par les équipes de la DILA ; en outre chaque fiche est systématiquement révisée tous les 18 mois, même en l'absence d'évolution des textes.

b) Une offre spécifique à destination des collectivités

La DILA propose désormais un bouquet de six services à destination des collectivités, en partenariat avec les ministères concernés, concernant les démarches suivantes : la demande d'acte d'état-civil, le recensement citoyen obligatoire, le pré-dépôt de dossiers de PACS, la déclaration d'hébergement de tourisme, le changement d'adresse en ligne et l'assistance aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

|

Partenaire ministériel |

Nombre de demandes reçues |

||

|

Ministère de la Justice |

2 362 518 |

||

|

Ministère des Armées |

104 935 |

||

|

Ministère de la Justice |

12 287 |

||

|

Ministère de l'économie |

2 407 |

||

|

Interministériel |

1 544 148 |

||

|

Ministère de la transition écologique et Solidaire |

2 562 |

Raccordement des communes gérés par la DHUP |

Source : support de présentation transmis par la DILA

À fin avril 2025, 6 692 communes adhéraient au bouquet de services, certaines communes pouvant avoir souscrit jusqu'à cinq abonnements. Les communes adhérentes sont très majoritairement - à raison de 61,3 % - des communes comprenant entre 500 et 10 000 habitants, les petites communes (moins de 500 habitants) représentant 27,4 % de cet ensemble.

La DILA propose également des « tutos service public », principalement sous la forme de webinaires, à destination des aidants administratifs - c'est-à-dire, principalement, des secrétaires de mairie et conseillers France Services - afin de mieux leur faire connaître les fonctionnalités du site.

Enfin, à l'attention des 14 000 communes qui ne sont pas dotées d'un site internet, une collaboration a été engagée avec l'ANCT et le site collectivite.fr, qui propose une page par défaut pour ces collectivités. Ce site étant mal référencé, la DILA a entrepris, avec l'ANCT, de densifier les pages des mairies dans l'annuaire de l'administration sur service-public.fr, en y ajoutant des informations sur les services publics situés à proximité, les établissements scolaires, les structures de santé et les équipements culturels, ainsi que la liste des élus et les comptes rendus de conseils municipaux. L'objectif est que ce projet soit « livré » à l'automne 2025, puis progressivement enrichi.

Les témoignages des élus locaux consultés par la mission d'information sur le site du Sénat confirment les attentes exprimées par les maires de petites communes qui souhaiteraient doter leur collectivité d'un site internet et aimeraient disposer d'une aide pour mener ce projet. La rapporteure se félicite qu'un tel outil puisse être mis gratuitement à leur disposition, tout en appelant à une communication systématique sur ce sujet, car de tels rapprochements entre la DILA et les collectivités ne peuvent qu'être encouragés. Le nombre de communes adhérentes au bouquet de services, qui représente 19 % du nombre total de communes en France, montre que le dispositif répond à un réel besoin, tout en conservant des marges de développement.

c) Un site très fréquenté mais souffrant paradoxalement d'un déficit de notoriété

La forte fréquentation du site service-public.fr est le résultat de plusieurs facteurs.

D'abord, le site, créé par un arrêté du 6 novembre 2000, bénéficie d'une forte ancienneté dans le paysage numérique. Un rapport de l'ONU publié en 2014187(*) plaçait ainsi la France au premier rang des pays développés - et au premier rang des pays européens - pour les services en ligne. Un encadré188(*) y est consacré à service-public.fr en tant qu'exemple d'un guichet unique présentant une information claire et accessible.

Outre le facteur de l'ancienneté, très important dans le référencement par les sites de recherche, la DILA avance quatre raisons189(*) pour le succès du site :

- une actualisation régulière (cf. supra),

- un haut degré de confiance dans l'information délivrée,

- la densité du site,

- la bonne structuration technique des pages.

Grâce à ces éléments, Google amène naturellement l'usager vers les pages du site : 70 % des fiches thématiques figurent dans les deux premiers résultats des recherches relatives à ces thèmes. C'est le résultat d'une stratégie de longue haleine des équipes de la DILA autour du référencement naturel190(*). Le bon référencement est d'autant plus important qu'il permet à l'information officielle de s'imposer, dans les résultats de recherche, face à des sites payants voire frauduleux prétendant offrir des services qui, en réalité, sont disponibles gratuitement191(*).

Malgré ce succès, le site souffre d'un manque paradoxal de notoriété : une enquête de 2024 a montré que la notoriété « spontanée » du site était bien moindre que sa notoriété « assistée ». En d'autres termes, les personnes n'identifient service-public.fr que lorsqu'on leur donne quelques indications sur le site. Ce résultat est en partie fonction de la structure même du site : l'usager se rend très rarement sur la page d'accueil - celle qui « identifie » le mieux le site - puisqu'il est en général dirigé directement sur la page qui apparaît dans les résultats de recherche.

Or une meilleure connaissance de service-public.fr par le grand public offrirait un meilleur positionnement à l'information délivrée par le site. L'annonce de modification prochaine de l'adresse du site par l'extension « .gouv.fr » répond partiellement à cet objectif en associant clairement service-public.fr à l'information officielle, et pourrait remédier aux chevauchements observés avec d'autres sites comme info.gouv.fr. Il conviendrait toutefois de compléter ce travail par une campagne de communication destinée à accroître la notoriété du site.

Recommandation : Mieux faire connaître le site service-public.fr ainsi que la diversité des informations et des services qu'il délivre, au moyen d'une campagne d'information grand public, sur tous médias.

d) Les fiches « événements de vie » : quelques perfectionnements à envisager

La rubrique « Fiches pratiques par événement de vie » du site service-public.fr comprend désormais 21 fiches192(*). Trois d'entre elles sont consacrées à l'expatriation (« Je pars vivre à l'étranger », « Je vis à l'étranger », et « Je rentre en France après avoir vécu à l'étranger »), deux traitent du handicap (« Je suis en situation de handicap » ; « Mon enfant est en situation de handicap »).

(1) Un risque de dispersion entre plusieurs auteurs, un effort à coordonner

La notion de « moment de vie » fait l'objet d'une certaine confusion dans la communication institutionnelle : on trouve, en même temps que les fiches « Événements de vie » sur service-public.fr, des pages de sites officiels faisant mention de dix « moments de vie »193(*), dont l'entrée dans la vie étudiante, avec un renvoi vers un « Guide de la vie étudiante à destination des lycéens » édité par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche194(*). On observe aussi, sur le site mesdroitssciaux.fr, sur lequel la rapporteure reviendra ci-dessous, 14 « événements de vie » sur des thèmes qui recoupent pour l'essentiel ceux des autres sites officiels195(*).

Il résulte de cette diversité d'outils une impression de coordination insuffisante et un risque de flottement, en conflit avec l'ambition de simplification et de clarté affichée par la DITP dans le cadre d'une démarche qui en son principe est tout à fait vertueuse. Cette remarque appelle un effort de coordination et d'harmonisation des informations mises à la disposition des usagers, plus particulièrement dans le contexte du décès d'un proche évoqué plus en détails ci-dessous.

(2) L'entrée dans la vie active : un « moment de vie » à créer pour mieux préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie économique et citoyenne

S'agissant plus particulièrement des jeunes publics, une fiche du site service-public.fr traite du départ du domicile parental (« Je pars de chez mes parents »), une autre aborde le sujet de la formation (« Je souhaite devenir alternant »), mais aucune n'aborde l'entrée dans la vie active.

Certes, la DILA publie également, à la Documentation française, une brochure Jeune et citoyen - le guide de mes premières démarches, qui s'adresse aux 18-25 ans pour les accompagner dans l'autonomie autour des thèmes suivants : citoyenneté, études, santé, travail, impôts et cotisations sociales, engagement et droits du citoyen, logement, loisirs, vote. Mais cette brochure, par ailleurs payante, ne traite pas spécifiquement les démarches liées à l'entrée dans la vie active. Or il s'agit d'un moment charnière dans une vie, qui marque de surcroît un changement de statut vis-à-vis de nombreuses administrations.

La mission d'information suggère donc, pour mieux préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie économique et citoyenne, la création d'une fiche pratique présentant de manière synthétique les démarches à réaliser à ce moment critique de la vie. Le guide pourrait par ailleurs être diffusé dans les CROUS et les associations étudiantes ainsi que dans les France Services, en s'inspirant d'une bonne pratique observée par la mission d'information dans le Rhône, le 16 juin 2025 (tournées de bus France Services dans les lycées).

Recommandation : Concevoir à l'attention des jeunes usagers une fiche pratique et un guide sur l'entrée dans la vie active » ; le diffuser sur le site servicepublic.fr ainsi que dans les CROUS, les associations étudiantes et le réseau France Services.

(3) Le décès d'un proche : des améliorations souhaitables

La fiche pratique « Un proche est décédé », réalisée par la DILA et la DITP, est disponible sur le site service-public.fr ainsi qu'en format PDF, sous la forme d'un guide196(*) dont le périmètre est légèrement plus restreint (« Un de mes proches est décédé en France »)197(*).

Dans le cas de la fiche pratique, comme pour l'ensemble des démarches disponibles sur le site, l'usager est invité à répondre à une série de questions afin de définir son profil et de cibler les informations adaptées à sa situation.

La fiche est structurée autour des démarches essentielles à effectuer après le décès d'un proche :

- le parcours administratif à suivre ;

- les démarches à réaliser par ordre chronologique ;

- la liste des acteurs publics ou privés à contacter ;

- des liens utiles et des modèles de lettres en ligne.

L'usager peut également se faire rappeler par le service Allô Service Public s'il préfère avoir un interlocuteur au téléphone, en conformité avec l'ambition affichée par les pouvoirs publics de proposer aux usagers plusieurs canaux de communication avec l'administration.

Cet outil précieux reste, comme tous les supports conçus pour les « moments de vie », bien pensé et très utile ; il mériterait toutefois de faire l'objet de perfectionnements.

On observe en effet que, dans la fiche pratique en ligne, aucune mention n'est faite des dispositifs d'aide psychologique éventuellement disponibles ; or le guide PDF fait bien référence au site « Mon Parcours Psy » et à la possibilité de prise en charge par l'Assurance maladie de huit séances auprès d'un psychologue. Il est donc nécessaire d'harmoniser le « moment de vie » en ligne avec la brochure.

Ensuite, la conception de la fiche pratique présente quelques défaillances qu'il semble opportun de corriger.

Précisons tout d'abord que la fiche en ligne ne traite pas le cas du décès d'un enfant mineur, le guide PDF renvoyant sur ce point au site mesdroitssociaux.fr qui prévoit un accompagnement spécifique aux démarches pour les parents ayant perdu un enfant.

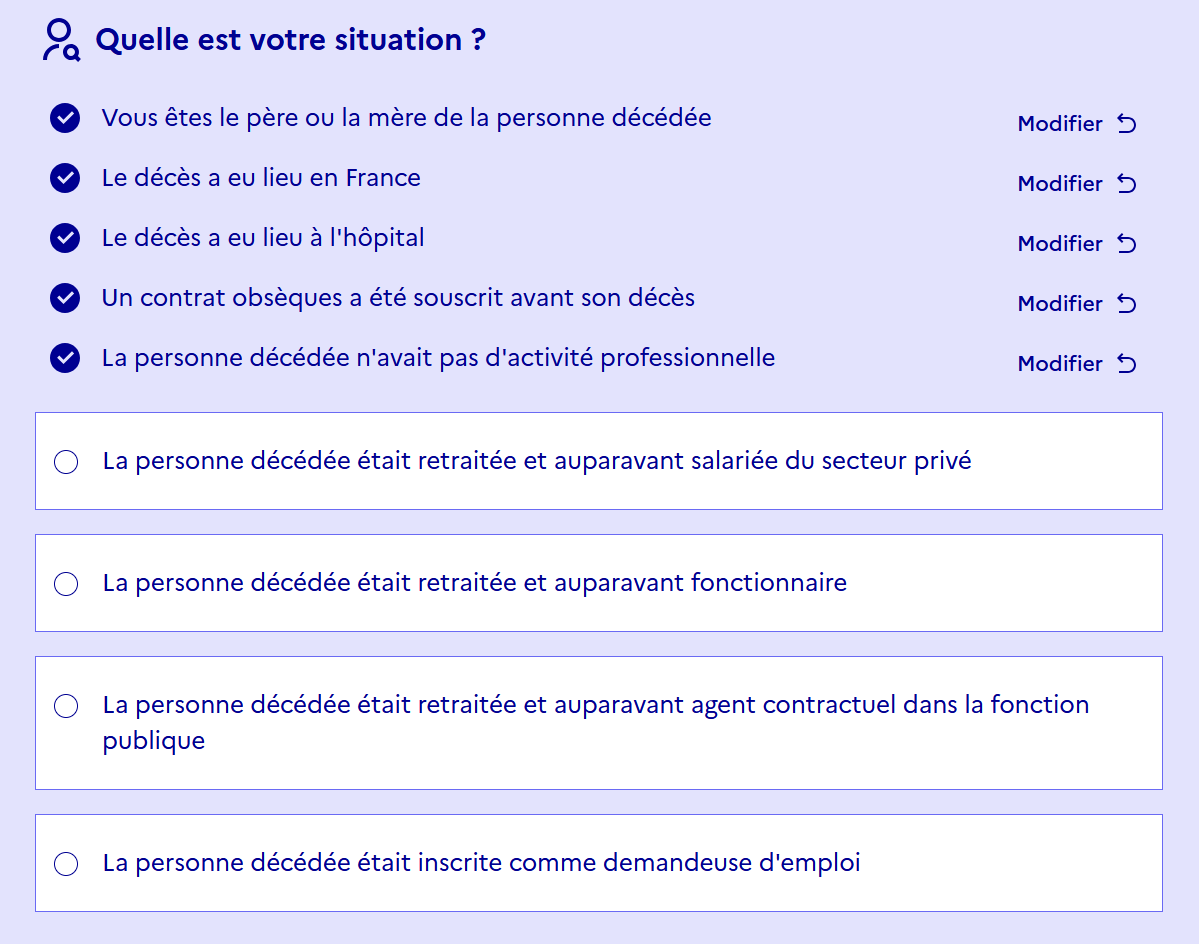

En revanche, il est surprenant que lorsque l'internaute coche la case « Vous êtes le père ou la mère de la personne décédée », l'interface ne prévoie pas le cas de figure où le défunt, quoique majeur, n'était pas encore en âge de travailler, comme le montre la capture d'écran ci-dessous qui ne prévoit comme hypothèses, dans le cas du décès d'une personne qui n'avait pas d'activité professionnelle, que celles de la retraite ou de la recherche d'emploi, omettant par exemple la poursuite d'études. Il est particulièrement dommageable que ces erreurs de conception interviennent dans un contexte de deuil ; de plus si le langage utilisé est clair et accessible, il semble quelque peu désincarné et administratif eu égard au traumatisme que peut représenter un décès.

La mission d'information a également constaté, lors d'un test des différents outils proposés dans le cadre des « moments de vie », que le guide proposé par service-public.fr coexistait avec une brochure similaire élaborée par le site mesdroitssociaux.fr198(*), précédemment évoqué. Certes, l'angle choisi pour les deux guides n'est pas le même, le second mettant l'accent sur les démarches qui incombent à l'usager en tant qu'assuré social, mais dans l'ensemble ils se recoupent largement. De plus, la chronologie indiquée pour les démarches est légèrement différente dans les deux guides, ce qui entretient la confusion199(*).

Lors de la visite de la mission d'information à la DILA, il a été indiqué que les guides proposés par mesdroitssociaux sur des thématiques similaires à celles des guides service-public.fr étaient retirés du site, sauf le guide consacré au décès d'un proche qui présente des spécificités. De manière plus générale, les guides proposés par mesdroitssociaux seront, nous a-t-on expliqué, recentrés sur les simulations, tandis que service-public.fr abordera le parcours informationnel ; cette répartition des rôles apparaît tout à fait pertinente.

Le moment de vie en ligne « un de mes proches est décédé » devrait donc être complété pour y ajouter la référence au site « mon soutien psy », afin de mieux tenir compte des besoins éventuels de l'usager en soutien psychologique, et de corriger certaines imperfections du menu déroulant concernant le décès d'un enfant.

De manière générale, il convient d'assurer la cohérence entre les informations disponibles sur les différents sites officiels à l'attention des personnes ayant perdu un proche et d'améliorer certains aspects de leur conception, notamment dans l'hypothèse particulièrement douloureuse du décès d'un enfant.

Recommandation : Assurer la cohérence entre les informations disponibles sur les différents sites publics à l'attention des usagers confrontés au décès d'un proche et améliorer leur conception, en particulier le guide « Un proche est décédé » mis en ligne sur le site service-public.fr.

Enfin, l'attention de la rapporteure a été attirée sur le problème que constitue la résiliation des abonnements d'un défunt. En l'état, la fiche pratique relative au décès d'un proche propose des modèles de lettres de résiliation, mais il conviendrait d'aller plus loin.

En effet, les abonnements à prélèvement automatique, via le compte bancaire ou la carte de crédit, qu'ils aient trait au foyer (fluides, abonnement à internet, etc.) ou aux loisirs (presse, plateformes diverses, abonnement à une chaîne de télévision payante, salle de sport, SNCF, etc.) concernent une part toujours croissante de la population, et ils ne sont pas toujours connus des proches de la personne décédée. Leur résiliation est une source de soucis supplémentaire dans une période de deuil car elle implique tout d'abord de connaître les abonnements souscrits par le défunt. Si l'identification des fournisseurs de fluides et de téléphonie mobile semble relativement accessible, il est en revanche plus complexe de savoir quels abonnements ont pu être souscrits en matière de loisirs par exemple. Leur résiliation suppose fréquemment de communiquer des éléments tels que numéro d'abonné, numéro de contrat, numéro de sociétaire et codes personnels d'accès, ce qui est loin d'être évident après le décès du souscripteur.

Certes, la résiliation devient automatique lors de la fermeture des comptes bancaires du défunt, à l'issue de la période pendant laquelle ces comptes sont bloqués en l'attente du règlement de la succession. Toutefois ces abonnements, s'ils continuent à courir pendant des mois, peuvent être la source de frais non négligeables sur un compte non approvisionné.

Dans de telles circonstances, une solution pourrait consister à rendre possible la résiliation immédiate des abonnements pesant sur les comptes de la personne décédée, cette démarche étant faite auprès des différents fournisseurs par l'établissement bancaire du défunt, sur demande des héritiers transmise par le notaire. Une négociation devra être conduite par l'État avec les banques de manière à obtenir que cette formalité s'opère sans frais, ou à tout le moins que ces frais soient minimes et encadrés (les banques retirent un profit de la stabilité des fonds pendant plusieurs mois, sur un compte n'enregistrant par ailleurs plus aucun mouvement).

Recommandation : Mettre à l'étude la possibilité de résiliation immédiate des abonnements souscrits par une personne décédée, sur demande des héritiers du défunt transmise à l'établissement bancaire de celui-ci par le notaire, une négociation devant être conduite avec les banques pour obtenir que cette formalité s'opère sans frais, ou à tout le moins que ces frais soient minimes et encadrés.

Il conviendrait en outre, afin de renforcer l'accompagnement des usagers confrontés au décès d'un proche, de systématiser la mise à disposition du guide - ou la communication du lien vers la fiche pratique en ligne sur le site service-public.fr - dans les Ehpad, les hôpitaux et les services de pompes funèbres, où ces informations pourraient être communiquées aux proches, dans une logique d'aller-vers particulièrement appropriée dans le contexte d'un deuil.

Recommandation : Communiquer aux proches du défunt, dans les hôpitaux, Ehpad et services de pompes funèbres, le guide ou la fiche pratique en ligne « Un proche est décédé ».

e) Intelligence artificielle : des enjeux considérables qui appellent une vision prospective

Forte de l'expérience acquise dans le référencement, la DILA a développé une réflexion sur les bouleversements qu'annonce l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ce domaine200(*). En effet, les grands acteurs du secteur semblent avoir pour ambition, à terme, de se substituer aux sites internet en invisibilisant leurs sources201(*). En réponse à une recherche, Google offre déjà, sur la première page, de premières informations (des horaires, par exemple). L'étape suivante est la fonctionnalité AI Overview, déjà déployée aux États-Unis et au Royaume-Uni et en phase de test dans trois pays européens, qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des réponses personnalisées directement en tête des résultats de recherche. Ainsi, à terme, l'ensemble de l'information présente sur les sites internet pourrait être filtrée par l'intelligence artificielle qui en délivrerait une synthèse à l'usager, sans que la provenance des informations soit directement affichée.

Les enjeux sont donc considérables pour les acteurs publics désireux que l'information délivrée à l'usager soit correctement sourcée, sans subir la concurrence d'acteurs dont les motivations ne relèvent pas de l'intérêt général. La DILA a déjà commencé à travailler sur le référencement par les moteurs de l'intelligence artificielle : cela consiste essentiellement à introduire dans les contenus des simulations de situations, une variété de formats, qui sont appréciés par les algorithmes des IA. Il est essentiel que les pouvoirs publics, et notamment le service d'information du Gouvernement (SIG), responsable de l'information produite par l'administration et de la gestion des différents sites de l'État, accompagnent et soutiennent la DILA dans ce chantier qui relève de l'intérêt général, en instaurant un dialogue exigeant avec les principaux acteurs de l'intelligence artificielle, afin que l'utilisation de ces outils ne conduise pas à invisibiliser les sources officielles qui garantissent la fiabilité des informations recueillies en réponse à des recherches.

Recommandation : Engager au niveau gouvernemental une discussion avec les grands opérateurs dans le domaine de l'intelligence artificielle, afin d'obtenir une identification claire des sources officielles utilisées dans les réponses aux questions des usagers, lorsque leurs recherches portent sur les institutions et les services publics.

La rapporteure a également pu constater, au cours de sa visite au siège de la DILA, que l'organisme avait également travaillé sur la génération par IA de réponses à l'usager, grâce à un outil appelé génération augmentée de récupération (RAG en anglais), en utilisant les bases de données de service-public.fr. Ces travaux se déroulent en parallèle des expérimentations conduites par d'autres administrations, notamment au sein de France Services avec l'outil Albert202(*). Il conviendrait donc de coordonner au mieux ces efforts afin de faire émerger la solution qui apportera la plus grande plus-value aux agents et à l'usager.

3. L'administration des Français à l'étranger : un chantier de modernisation à valeur d'exemple pour l'ensemble des administrations

La direction des Français à l'étranger et des affaires consulaires (DFAE), rattachée au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, met en oeuvre depuis plusieurs années quatre chantiers de modernisation porteurs d'améliorations réelles pour les Français à l'étranger. Il faut distinguer dans cet ensemble :

- un projet de plateforme téléphonique, France Consulaire, destiné à répondre aux demandes des Français à l'étranger ;

- et trois projets de dématérialisation en cours de mise en oeuvre : le registre d'état-civil électronique (RECE), le vote par internet aux élections des conseillers des Français à l'étranger et la dématérialisation du renouvellement des passeports.

Les Français à l'étranger : un terrain favorable à la dématérialisation

La population des Français à l'étranger présente trois caractéristiques qui sont autant de facilitateurs de la dématérialisation et expliquent que la DFAE ait joué un rôle pionnier dans le travail de dématérialisation de l'administration :

- la très forte dispersion géographique des Français à l'étranger, qui résident parfois à plusieurs centaines de kilomètres d'un consulat - notamment aux États-Unis par exemple - est une très forte incitation à dématérialiser les démarches ;

- des effectifs relativement modestes - 1,75 million d'inscrits au registre en 2025, dont un tiers de binationaux - qui facilitent les expérimentations ;

- un profil socio-économique - population plus jeune et aux revenus plus élevés que la moyenne nationale - qui encourage probablement l'acceptabilité de la dématérialisation, même si les Français à l'étranger sont loin de constituer un tout homogène et si nombre de nos compatriotes établis hors de France sont confrontés à la précarité, parfois aggravée par l'isolement et/ou la barrière de la langue203(*).

a) France Consulaire : une plateforme téléphonique mondiale pour soulager les postes consulaires et les recentrer sur leur coeur de métier

Le projet France Consulaire est né du constat que les consulats français à l'étranger recevaient un grand nombre de demandes, notamment pour l'état-civil, qui appelaient une réponse simple sans requérir d'expertise particulière sur le sujet. Cela provoquait un engorgement des services et une frustration des usagers, qui devaient parfois attendre longuement au téléphone, ou s'y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir une réponse.

La solution mise au point par les services a été la création d'une plateforme téléphonique : mise en service au mois d'octobre 2021 pour cinq pays européens, son périmètre a été progressivement étendu, l'objectif étant de couvrir l'ensemble du monde à la fin 2025, avec des plages horaires adaptées afin de couvrir l'ensemble des zones. Selon la DFAE, « une réponse de premier niveau (information générale dans le domaine consulaire - hors visas - et procédures simples) est confiée à un prestataire (62 téléconseillers à ce jour présents à Laval et à La Courneuve), tandis que la réponse de niveau 2 est assurée par des agents titulaires du MEAE (26 agents) sur les questions consulaires plus complexes ou nécessitant un suivi individuel par le consulat compétent. L'équipe de niveau 2 est également chargée d'alimenter, au fur et à mesure de l'intégration de nouveaux pays et en lien avec les postes, la base de connaissances qui permet de répondre aux usagers »204(*). Ainsi est mis en oeuvre un principe de subsidiarité, dans lequel les questions les plus complexes sont remontées au consulat.

Le service France Consulaire, dont le transfert à Nantes, auprès de la DFAE, sera achevé à l'été 2025, affiche :

- « un taux de décroché de 99 %, dont 98 % en moins de 15 secondes », soit plus que l'objectif fixé par le comité interministériel de la transformation publique (CITP) de mai 2023 (taux de décroché de 85 %) ;

- « des taux de satisfaction des usagers de 91 % pour la qualité de la réponse, 95 % pour la qualité de l'accueil et 95 % pour le délai d'attente (mars 2025) »205(*).

Pour le personnel consulaire, l'effet est également très positif : selon la directrice de la DFAE206(*), France consulaire « permet aux postes de se concentrer sur les activités à valeur ajoutée : visites aux détenus, renforcement de la lutte contre la fraude, ouverture de guichets supplémentaires, suivi des dossiers individuels, gestion des urgences ».

La plateforme téléphonique complète donc utilement l'information disponible en ligne.

La rapporteure constate ainsi un parallélisme évident avec les France Services dans la mise en oeuvre du principe de subsidiarité : dans un cas comme dans l'autre, un premier niveau de réponse est délivré et, si la demande est complexe, l'usager est dirigé vers un agent plus spécialisé. Cette méthode devrait irriguer l'ensemble des services publics, car seule à même de concilier deux impératifs :

- la nécessité d'un contact facilité entre l'usager et l'administration ;

- le redéploiement du réseau physique des services publics, rendu possible par les avancées technologiques et nécessaire par la forte contrainte pesant sur le budget de l'État.

Si France Consulaire représente une amélioration considérable dans l'information délivrée à nos concitoyens de l'étranger, l'attention de la mission d'information a été attirée par notre collègue Olivia Richard, sénatrice représentant les Français établis hors de France et vice-présidente de la mission d'information, sur la problématique du retour en France. Nos compatriotes ont souvent, pendant leur séjour hors de France, eu les postes consulaires comme seul point de contact avec l'administration française ; à leur retour, bien des difficultés naissent de ce contact perdu avec nos services publics, compte tenu des nombreuses démarches à effectuer auprès de différentes administrations.

Ce constat souligne l'intérêt de la mise en place, comme l'a suggéré notre collègue Olivia Richard, d'une France Services dédiée à l'accompagnement de nos compatriotes qui, après un séjour à l'étranger, reviennent en France. Joignable par téléphone, par mail et sur place, cette structure, dont les agents devraient suivre une formation à ce public spécifique, faciliterait un retour plus serein en rétablissant ce contact avec la France et en proposant une aide aux démarches nécessaires, ménageant ainsi une forme d'atterrissage en douceur.

Recommandation : Mettre en place, à titre expérimental, une structure France Services dédiée aux Français revenant en France après un séjour de longue durée à l'étranger.

b) Trois chantiers pionniers de dématérialisation : le RECE, le vote par internet et le renouvellement du passeport sans comparution

La DFAE s'est également engagée de manière pionnière dans la dématérialisation de services dans deux domaines régaliens : l'état-civil et le vote.

(1) Le Registre d'état civil électronique (RECE) : des délais de traitement réduits, pour une économie substantielle

« Conduite par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères depuis 2019, l'expérimentation du projet de registre d'état civil électronique (RECE) vise à dématérialiser intégralement l'état civil dont le MEAE est dépositaire, soit 16 millions d'actes » en stock, indique la DFAE207(*). Ce total inclut notamment les Français nés dans les anciennes colonies.

Depuis mars 2021, les usagers peuvent recevoir des extraits et/ou copies d'actes d'état-civil de manière entièrement dématérialisée, grâce à la signature électronique apposée par l'officier d'état-civil. En quatre ans, d'après les statistiques de la DFAE, 2,5 millions de copies intégrales et d'extraits ont déjà été délivrés. À partir de 2026, c'est l'ensemble des démarches (création, transcription, mise à jour et archivage) qui seront dématérialisées.

Selon la DFAE, le retour des usagers est extrêmement positif, avec un taux d'adhésion de 95 % à la démarche en ligne. L'économie réalisée par l'administration est estimée à 1,3 million d'euros par an, essentiellement en frais d'affranchissement et en papier sécurisé. Le service central d'état-civil a pu redéployer les 11 ETP en 2021 dans d'autres services de la DFAE, notamment France Consulaire. Les délais de traitement sont, eux, passés d'une fourchette comprise entre 15 et 30 jours à 3,4 jours : l'intérêt pour l'usager est donc manifeste.

La DFAE a porté à l'attention de la rapporteure que « le ministère de la justice a organisé, le 20 juin dernier, une Journée sur l'état civil de demain au cours de laquelle les perspectives d'extension du RECE à l'état civil communal ont été abordées, en présence notamment de l'Association des maires de France et France titres »208(*). Une telle extension serait techniquement possible, car « les développements informatiques conduits dans le cadre du RECE ont été conçus de manière à pouvoir être répliqués à l'état civil communal ». L'état-civil électronique, sans se substituer à la délivrance en version papier, serait une incontestable amélioration pour l'usager comme pour les services publics, notamment au vu de la forte réduction des délais de délivrance qu'il induit.

(2) Vote par internet : une solution appréciée des usagers

D'après les informations fournies par la DFAE, « le vote par internet a été mis en oeuvre à sept reprises pour des scrutins à l'étranger : pour les élections législatives de 2012, 2022 et 2024, les élections législatives partielles de 2023 et les élections des conseillers des Français de l'étranger de 2014 et 2021 »209(*). Les Français résidant aux États-Unis ont cependant pu voter par internet dès 2003 pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger. À partir de 2026, les modalités d'identification en ligne seront simplifiées par la mise en place de l'identité numérique régalienne. Le vote par internet reste bien sûr une option pour l'électeur, qui vient en complément des bureaux de vote tenus par les consulats.

Après des débuts assez timides, la solution a été adoptée largement par les usagers : 72,58 % des votants ont choisi l'option au premier tour des élections législatives anticipées de 2024, 77,65 % au deuxième tour. La satisfaction des votants, mesurée par une note de 1 à 10 grâce au bouton « Je donne mon avis »210(*) incorporé à l'interface de vote, était de 7,6 sur 10. L'Assemblée des Français de l'étranger, lors de sa 41e session, a salué le bon déroulement de ces élections.

La solution du vote électronique, note la DFAE, a permis de réduire le nombre de bureaux de vote, passé de 774 en 2012 à 599 pour les élections législatives de 2024. Le dépouillement, dans le cas du vote par internet, ne prend plus que quelques minutes et mobilise beaucoup moins l'administration centrale.

Enfin, même si cette statistique est à interpréter avec prudence compte tenu des spécificités de la population concernée et des autres facteurs pouvant expliquer ce résultat, la participation était largement supérieure en 2024 à ce qu'elle était en 2012 : 37 % contre 23 %.

La DFAE a indiqué à la rapporteure « qu'une éventuelle extension de cette modalité de vote à d'autres types de scrutin (élections présidentielle, élections européennes, référendums) nécessiterait de modifier plusieurs textes législatifs et en particulier la loi organique 76-97 du 31 janvier 1976 »211(*) relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. La DFAE pointe également les conséquences potentielles d'un dysfonctionnement du vote par internet pour les élections à circonscription nationale unique : à ce stade, les obstacles, notamment en termes de sécurisation du vote face aux risques de cyberattaque, restent donc trop nombreux pour envisager une généralisation. En attendant de nouveaux progrès, la DFAE a fait savoir à la rapporteure « qu'un groupe de travail DINUM-DGAFP a été mis en place pour étudier la faisabilité d'une solution interministérielle de vote électronique pour les élections professionnelles ».

Un sujet plus immédiat est la dématérialisation de la propagande électorale, que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, lors de son discours devant la Conférence des ambassadeurs le 7 janvier 2025, avait appelé de ses voeux. Si le Sénat a écarté à plusieurs reprises cette solution212(*), notamment lors du vote du projet de loi de finances pour 2015, puis dans un rapport de juillet 2021213(*), la situation spécifique des Français de l'étranger justifie une approche différente. En effet, souligne Mme Carmona, « l'envoi papier au 1,7 million de Français inscrits coûte deux millions d'euros pour chaque tour, avec un bilan carbone élevé, et surtout en pure perte, puisqu'en raison des délais, de l'éloignement et de l'aléa postal, dans la quasi-totalité des cas la propagande n'arrive pas à temps dans les boîtes aux lettres des électeurs à l'étranger »214(*).

Les outre-mer sont confrontés à une problématique similaire, notamment en raison de problèmes d'adressage : selon le directeur général des outre-mer, M. Olivier Jacob, « le taux de non-distribution de la propagande électorale envoyée par courrier est significativement plus élevé dans les outre-mer que dans l'Hexagone »215(*).

Il semble donc pertinent, pour les Français résidant à l'étranger et dans les outre-mer, d'expérimenter la faculté d'opter pour la transmission numérique de la propagande électorale.

Recommandation : Expérimenter la faculté d'opter en faveur de la transmission numérique de la propagande électorale pour les citoyens inscrits au registre des Français résidant à l'étranger et dans les outre-mer.

(3) Expérimentation du renouvellement des passeports sans comparution : libérer les guichets, faire gagner du temps à l'usager

Le renouvellement d'un passeport implique, pour l'usager expatrié, de se rendre dans un consulat du pays où il réside, ce qui peut impliquer de longs déplacements. C'est pourquoi, entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025, la DFAE a expérimenté le renouvellement sans comparution (c'est-à-dire sans que l'usager ait besoin de se déplacer) au Canada et au Portugal.

Comme l'a expliqué Mme Pauline Carmona à la mission d'information, « ce processus permet aux Français majeurs de renouveler leur passeport entièrement à distance, depuis l'introduction de la demande, le paiement et l'envoi des justificatifs jusqu'à la réception du passeport à domicile »216(*). La démarche bénéficiera d'une sécurisation supplémentaire, courant 2025, par l'accès à l'identité numérique fourni par France identité. Au total, selon la DFAE, 2 328 demandes ont été recueillies dans le cadre de l'expérimentation.

Les retours, analysés par la DFAE et la Dinum, ont été très positifs puisque 88 % des usagers ont déclaré leur accord pour recourir à nouveau à la procédure. Le rapport d'évaluation remis en janvier 2025 aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères a recommandé l'extension de l'expérimentation à l'Espagne et à l'Australie.

Là encore, les bénéfices pour l'administration et l'usager devraient être substantiels : le paiement en ligne du timbre électronique et la pré-demande en ligne de titres d'identité et de voyage produiront à terme d'importants gains de temps au guichet, et naturellement des économies en temps et en frais de déplacement pour les usagers. En revanche, pour le moment le temps de traitement de la demande est de 30 à 60 minutes, soit nettement plus que lorsqu'une demande est traitée au guichet (20 minutes), ce qui a conduit le rapport d'évaluation à formuler des propositions d'amélioration.

La rapporteure note que ces chantiers, dont les bénéfices sont tangibles, à la fois pour les usagers et pour les services publics, ont été assortis des moyens budgétaires nécessaires dans la loi de finances pour 2025, effort qui mérite d'être salué compte tenu de la très forte contrainte qui pèse sur les finances publiques, et en particulier sur la mission « Action extérieure de l'État ». Il faut observer que ces programmes libéreront à terme des moyens humains et budgétaires pour nos services publics tout en améliorant le service rendu aux Français.

4. Beta.gouv.fr : un changement d'approche de l'administration dans la création d'outils numériques

Beta.gouv est défini par la Dinum, dont il relève, comme « un programme interministériel qui aide les administrations publiques à construire des services numériques utiles, utilisés, à l'état de l'art, avec le maximum d'impact »217(*). L'outil « mes démarches simplifiées », conçu dans ce cadre, témoigne de l'intérêt potentiel de cette démarche pour les usagers comme pour les agents.

a) Une approche tournée vers l'usager

La vie de ce programme a commencé par la création, en 2013, de la première start-up d'État, data.gouv.fr, plateforme de données publiques en libre accès. Depuis lors, « plus d'une centaine de Startups d'État ont ainsi été créées, parmi lesquelles 30 services numériques à impact national ayant atteint un seuil d'impact significatif »218(*), parmi lesquels on peut citer :

- le simulateur d'aides sociales Aides Jeunes, destiné aux moins de trente ans219(*) ;

- le dispositif Pix d'évaluation des compétences numériques acquises par les élèves dans le cadre scolaire ;

- le pass Culture, application destinée aux 15 - 21 ans pour leur permettre d'accéder à des offres culturelles diverses en disposant d'un crédit utilisable de façon autonome, alloué en fonction de leur âge220(*) ;

- « administration + », messagerie sécurisée mettant en relation les conseillers France services ou les travailleurs sociaux, avec des agents d'organismes publics comme la CAF, la CPAM, la MSA, la CNAV/CARSAT, la DGFIP, France Travail ;

- plusieurs bases de données publiques comme transport.data.gouv.fr, « point d'accès national officiel pour les données de mobilités en France » qui s'étendra prochainement, selon les informations disponibles en ligne, aux offres et lignes de covoiturage, ou la Base adresse nationale, qui répertorie l'ensemble des adresses du territoire français, avec des enjeux tels que l'efficacité des services d'urgence ou le raccordement des réseaux d'énergie et de communication.

Entre autres nombreux exemples, la plateforme Jeveuxaider.gouv.fr, « plateforme publique du bénévolat », qui permet à 17 000 structures de proposer des missions bénévoles classées par thème (santé, environnement, éducation...) à des personnes souhaitant s'engager, de postuler à ces propositions, a été développée dans le cadre de beta.gouv.

Beta.gouv marque un changement d'approche de l'administration, par son fonctionnement horizontal, son approche tournée vers l'usager et une démarche ouvertement inspirée du monde de la tech. Comme l'explique la Dinum, « il repose sur une approche dite de "Startup d'État", fortement inspirée des méthodes agiles et du lean startup, qui valorise une construction incrémentale, fondée sur l'expérimentation rapide et sur les retours utilisateurs » 221(*). Beta.gouv.fr a de proches équivalents dans le monde anglo-saxon notamment, avec le Government Digital Service au Royaume-Uni et l'agence 18F aux États-Unis222(*).

Tout commence par l'identification, par un agent ou une équipe au sein d'une administration, d'un problème ou d'un manque, dont on vérifie, au cours de la phase dite d'investigation (6 à 9 semaines) s'il peut être résolu par le numérique. La solution identifiée est ensuite mise en oeuvre de manière expérimentale par l'agent qui en est à l'origine - ou « l'intrapreneur » dans le vocabulaire de beta.gouv - avec l'assistance d'équipes de la Dinum : c'est la phase de construction (6 à 12 mois). Suivent la phase d'accélération, puis la phase de pérennisation, avec un point effectué tous les six mois sur la pertinence du nouvel outil.

Beta.gouv a depuis son lancement essaimé dans l'administration, puisque la plupart des ministères se sont dotés de leur propre incubateur afin de mettre en oeuvre la démarche en interne. Certains services numériques arrivés à maturité ont également été repris par les administrations. Cela explique en partie le tassement des effectifs observé depuis la fin 2024, après une croissance continue223(*). Cependant, la contrainte budgétaire accrue a également pesé, conduisant les responsables de programmes à limiter les effectifs de prestataires et d'indépendants. De ce fait, « il arrive aussi que des services ayant trouvé leur public et démontré leur utilité soient désinvestis faute de moyens suffisants pour en assurer la continuité » 224(*).

Il y a là un point de vigilance : comme le souligne la Dinum, il convient de « sortir d'une logique à laquelle le numérique est encore souvent perçu comme un coût ponctuel, pour l'inscrire pleinement comme un levier stratégique des politiques publiques. Cela suppose de sécuriser dans la durée les financements et les équipes des services numériques qui fonctionnent » 225(*).

b) « Démarches simplifiées » : un outil de construction de formulaires, moteur de décentralisation et de simplification

Lancé voici dix ans dans le cadre de l'incubateur d'État beta.gouv, « Démarches simplifiées »226(*) consiste à « permettre à n'importe quel service public de créer rapidement un formulaire en ligne sans compétence technique, d'instruire les dossiers reçus, de dialoguer avec les usagers et de suivre les étapes de traitement ». Il est conçu pour les formulaires à volumétrie faible et moyenne, les démarches de dimension plus importante ou nationale étant gérées par la Direction de l'information légale et administrative (DILA).

Chaque démarche a son administrateur - l'agent qui a créé la démarche, et qui pourra éventuellement la clôturer dans le cas d'un dispositif limité dans le temps - et un ou plusieurs instructeurs, qui seront chargés de suivre les dossiers et de les évaluer. L'administrateur est automatiquement instructeur. Le nombre d'instructeurs peut être très élevé : d'après la Dinum, « les fonds verts accueillent plus de 1 200 agents instructeurs de plus de 150 structures publiques (Services déconcentrés, Ademe, ministères etc.) ». La plateforme permet ensuite aux différentes personnes intervenant sur chaque dossier de communiquer et de travailler ensemble.

Pour l'usager, le service est d'utilisation très simple ; la connexion peut se faire par mot de passe, par FranceConnect ou par ProConnect. Grâce à l'intégration d'API, de nombreuses rubriques peuvent être pré-renseignées, en vertu du principe du « dites-le nous une fois ». Enfin, l'usager peut compléter le dossier en plusieurs fois, grâce à la sauvegarde automatique des données renseignées.Le service est également accessible aux collectivités ; à la fois en tant qu'usagers - par exemple pour les demandes de subvention au titre de la DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) ou de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux) - et en tant qu'administrateurs. Il présente un intérêt incontestable pour ces acteurs. En effet, selon les informations fournies par la Dinum, « des produits comme “ démarches-simplifiées” sont disponibles sous la forme d'application open source, et peuvent être réutilisées par les collectivités. On compte à ce jour quatre autres instances déployées du produit à destination de collectivités, opérées par des OPSN (Opérateur de Services Numériques) tels que ARNIA (Région Bourgogne-Franche-Comté), Somme Numérique, Gironde Numérique mais aussi par l'association ADULLACT qui opère au niveau national pour des services aux collectivités. En tout plus de 8 000 collectivités peuvent bénéficier de ce dispositif227(*). »

La vie d'une démarche simplifiée, de

l'expression du besoin

à la mise en ligne

Sollicitée par la rapporteure, la Dinum a détaillé le processus qui préside à la naissance d'une démarche simplifiée.

« Prenons l'exemple d'une aide d'État déployée au niveau local à destination des entreprises (exemple des aides d'urgence dans le cadre d'aléas climatiques, comme l'an dernier dans le Pas de Calais ou plus récemment à Mayotte https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fsom-chido-aide-aux-petites-entreprises). Le besoin initial émerge d'un constat local : un aléa climatique nécessite de mettre en place un dispositif multisectoriel, couvrant plusieurs politiques publiques. Les entreprises rencontrent des difficultés à identifier, comprendre et déposer les bons dossiers au bon moment. Une équipe projet, souvent dans ce cas autour d'un cadre public local (sous-préfet, responsable de service), est constituée pour mener une phase d'investigation. Après avoir rencontré les services compétents, les bénéficiaires potentiels et analysé les freins actuels, une première version du formulaire est mise en ligne.

Cette première itération est volontairement minimaliste et testée sur un périmètre restreint. Les retours utilisateurs, côté usagers et côté agents permettent d'ajuster les champs, de clarifier les justificatifs demandés et d'automatiser certaines vérifications. À mesure que la démarche est stabilisée, elle est publiée et généralisée à l'ensemble du territoire concerné, avec des indicateurs de suivi bien définis (délai moyen de traitement, taux d'abandon, satisfaction des usagers). Les démarches ainsi que l'outil continuent d'évoluer au fil du temps, à partir des retours des utilisateurs.

Les délais entre le moment où la décision est prise d'utiliser la plateforme et la publication peuvent être de quelques heures à quelques mois, selon la complexité de la démarche, du processus métiers, ou des interconnexions à établir avec des applications tierces (5 jours pour la mise en place par le ministère de l'intérieur du dispositif d'accueil des réfugiés ukrainiens en 2022 à 6 mois pour la mise en ligne par la DGFiP, le 1er juillet 2025, du remboursement de la TVA pour les transporteurs européens, qui a demandé une interconnexion avec le système d'information européen). »

À ce jour, « Démarches simplifiées » traite « plus de 16 millions de dossiers et près de 400 000 chaque mois, 35 000 démarches de mises en ligne (12 000 actives à fin mai) dans des domaines très variés : subventions, autorisations, demandes sociales, démarches internes aussi, recrutements, etc. Il est utilisé par plus de 2 000 entités administratives ». Ces chiffres établissent que le service a trouvé son public. Il répond incontestablement à un besoin de simplification et d'initiative déconcentrée des administrations, qui se voient dotées, avec « Démarches simplifiées », de la faculté de créer une démarche de manière autonome et rapide.

Une réserve toutefois semble concerner certains cas d'usage du service. Ainsi le Défenseur des droits a, dans un rapport publié en 2022228(*), critiqué les conditions de mise en place de « Démarches simplifiées » par les préfectures pour la demande de titre de séjour. Tout en reconnaissant les avantages de la plateforme pour les usagers, ce rapport estime en effet que le recours à « Démarches simplifiées » est, en l'espèce, revenu à imposer aux demandeurs de titre de séjour une dématérialisation, sans passer par la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). De plus, observe le Défenseur des droits, « cette dématérialisation qui ne semble pas avoir été encadrée par le ministère souffre d'un défaut d'uniformisation, chaque préfecture ayant établi elle-même ses formulaires. Les informations demandées et les pièces exigées peuvent ainsi varier d'un département à l'autre, ce qui n'est pas sans poser des problèmes au regard des principes de légalité et d'égalité. » Enfin, conclut le Défenseur des droits, « l'utilisation de cette plateforme est loin de faciliter l'instruction des dossiers du fait du défaut d'interconnexion entre démarches-simplifiées et l'outil métier des préfectures (application AGDREF) ».

La mission d'information n'a pu établir si ces défauts d'harmonisation avaient été corrigés à la date du rapport. Cet exemple montre toutefois la nécessité de veiller à une utilisation harmonisée d'un système qui a les défauts de ses qualités : la facilité de création d'une démarche peut le cas échéant conduire à la multiplication d'initiatives insuffisamment coordonnées.

Cette réserve faite, « Démarches simplifiées » présente de nombreux avantages en matière d'ergonomie, de facilité d'accès pour l'usager et de capacité d'initiative pour les administrations. Il convient donc que la connaissance de cet outil soit plus largement diffusée (la migration vers une plateforme gouv.fr ne pourra qu'y contribuer) en particulier auprès des collectivités territoriales, pour lesquelles il peut apporter une véritable plus-value si elles choisissent de se l'approprier.

Recommandation : Diffuser plus largement la connaissance du service « Démarches Simplifiées » auprès des collectivités territoriales, en vue de l'amélioration des services publics dont elles ont la responsabilité.

* 172 Prélèvement à la source.

* 173 Cour des comptes, « La mise en oeuvre du prélèvement à la source », 2022.

* 174 MEDEF, CGPME, CNRACL, FO, CFE-SGC, CGT, CFTC, CFDT.

* 175 Créée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (mise en oeuvre en 2017 puis généralisée en 2019 à l'ensemble du secteur privé).

* 176 Selon la Cour des Comptes, « Un scenario de réforme sans adossement à la déclaration sociale nominative avait été envisagé par l'administration fiscale. Il n'a pas été retenu car il aurait conduit à dépasser les délais imposés pour la réforme, à créer une nouvelle plateforme déclarative et, in fine, à devoir renoncer à un taux personnalisé de prélèvement à la source pour appliquer un taux forfaitaire se traduisant par d'importants restes à payer ou des sommes trop versées ».

* 177 À cette date en effet, selon la Cour des comptes, 84,7 % du paiement de l'impôt sur le revenu était dématérialisé et 58 % des ménages le payaient par mensualité.

* 178 La Cour des comptes a ainsi recommandé à la DGFiP, en 2021, de renforcer le suivi des questions adressées par les contribuables à l'administration fiscale en l'élargissant à l'ensemble des canaux de contact.

* 179 Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, taxe d'habitation sur les logements vacants et taxe sur les logements vacants.

* 180 Cour des comptes, « « Gérer mes biens immobiliers », une campagne 2023 chaotique aux très lourdes conséquences financières pour l'État », janvier 2025.

* 181 DGFiP, Précisions suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'outils « gérer mes biens immobiliers », communiqué de presse, 29 janvier 2025.

* 182 Source : rapport d'activité 2024.

* 183 Allô Service Public délivre par téléphone des informations généralistes (à l'exclusion de tout renseignement sur les dossiers personnels des usagers auxquels il n'a pas accès) sur les droits, les obligations et les démarches à accomplir dans les domaines suivants : droit du travail (secteur privé), logement et urbanisme, procédures en justice, civiles et pénales, droit de la famille, droit des étrangers, des associations, état civil.

* 184 Chiffre cumulant les visites sur Service-Public.fr, Entreprendre.Service-Public.fr et Lannuaire.Service-Public.fr

* 185 La DILA opère pour ses partenaires des démarches en ligne telles que la demande d'inscription sur les listes électorales (ILE), le recensement citoyen obligatoire (RCO), la demande d'actes d'état civil (AEC) ou encore la demande de déclaration de changement de coordonnées (JCC). Source : DILA, rapport d'activité 2024.

* 186 Voir infra la partie consacrée à l'administration des Français de l'étranger.

* 187 Organisation des Nations Unies, E-Government survey 2014 - E-government for the future we want. United Nations e-Government Survey 2014.

* 188 P. 88 du rapport de l'ONU.

* 189 Données présentées lors de la visite de la mission d'information au siège de la DILA, le 24 juin 2025.

* 190 Par opposition au référencement payant (les résultats identifiés comme « sponsorisés » en tête des résultats de recherche).

* 191 C'est le cas notamment pour l'obtention du certificat d'immatriculation ; voir infra où le sujet est abordé en détail.

* 192 Je déménage en France ; Je pars de chez mes parents ; J'attends un enfant ; Un proche est décédé ; Je suis en situation de handicap ; Mon enfant est en situation de handicap ; Je souhaite devenir alternant ; Je souhaite travailler dans l'administration ; Je prépare ma retraite ; J'achète un logement ; Je veux obtenir un crédit immobilier ; Je me sépare ; J'ai besoin de faire garder mes enfants ; Je pars vivre à l'étranger ; Je vis à l'étranger ; Je rentre en France après avoir vécu à l'étranger ; Je recherche un emploi ; J'organise ma succession ; Je suis une victime ou un proche de victime d'acte terroriste ; Je crée une association ; Mon association organise un évènement.

* 193 Ainsi la page suivante du site de la DITP : https://www.modernisation.gouv.fr/simplifier-la-vie-des-usagers-et-des-agents/simplifier-les-demarches-administratives-par-moments-de

* 194 Disponible sur le site du ministère : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/guide-etudiant-2025

* 195 Vous attendez un enfant ; Vous devez faire face au décès d'un proche ; autonomie et grand âge ; Vous êtes en situation de handicap ; votre enfant est en situation de handicap ; Vous avez besoin de faire garder vos enfants ; Vous cherchez un emploi ; Vous préparez votre retraite ; Vous vous séparez de votre conjoint ; Vous quittez votre logement ; Vous partez de chez vos parents ; Vous partez vivre à l'étranger ; Vous êtes étranger et vous vivez en France ; Vous revenez vivre en France.

* 196 https://www.modernisation.gouv.fr/actualites/un-de-mes-proches-est-decede-un-guide-des-demarches-realiser

* 197 La fiche PDF concerne uniquement les décès en France ; la fiche disponible sur internet fait référence au cas d'une décès survenu à l'étranger, mais uniquement dans l'hypothèse d'un court séjour et non du décès d'une personne expatriée.

* 198 https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/vos-evenements-de-vie/parcours-deces.

* 199 Ainsi dans le guide proposé par service-public.fr, il est conseillé de contacter la banque du défunt dans les 24 à 72 heures ; dans le guide mesdroitssociaux.fr, sous 8 jours.

* 200 Les paragraphes qui suivent sont issus des échanges tenus avec les équipes de la DILA lors de la visite du 24 juin 2025.

* 201 Ainsi, une recherche sur les démarches de renouvellement de passeport dans Gemini, l'outil d'intelligence artificielle de Google, ne fait pas apparaître service-public.fr en tant que source de l'information délivrée.

* 202 Voir infra la présentation de cet outil.

* 203 Il est difficile d'avoir des données précises, d'abord parce qu'une grande partie des Français résidant à l'étranger ne sont pas inscrits au registre, ensuite parce que c'est une population peu suivie. La dernière étude détaillée publiée par la DFAE, reposant sur un sondage auprès de 9 000 personnes, a été conduite en 2012. Elle fait apparaître que « parmi les expatriés exerçant une activité professionnelle, plus de la moitié déclarent un niveau de revenu annuel net supérieur à 30 000 €, et 28 % plus de 60 000 € » alors que « le revenu salarial moyen en 2010, sur l'ensemble de la population salariée en France métropolitaine, était de près de 19 500 € nets annuels ». Cela n'est pas à dire que les Français à l'étranger soient une population favorisée dans son ensemble : dans de nombreuses régions du monde, en particulier au Moyen-Orient, des Français sont en situation de précarité.

* 204 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.

* 205 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.

* 206 Audition plénière de Mme Pauline Carmona, 7 mai 2025.

* 207 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.

* 208 Source : réponse à une question complémentaire adressée par la rapporteure à la DFAE.

* 209 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.

* 210 Outil mis en place par la Dinum.

* 211 Source : réponses écrites de la DFAE au questionnaire de la rapporteure.

* 212 La Cour des comptes a à nouveau recommandé sa mise en place dans un rapport de novembre 2024.

* 213 Rapport d'information fait par M. François-Noël Buffet au nom de la commission des lois sur les dysfonctionnements constatés lors des élections départementales et régionales de juin 2021.

* 214 Audition plénière de Mme Pauline Carmona, 7 mai 2025.

* 215 Audition plénière du 17 juin 2025.

* 216 Audition plénière de Mme Carmona, 7 mai 2025.

* 217 Source : réponses écrites de la Dinum au questionnaire de la rapporteure.

* 218 Ibid.

* 219 www.jeunes.gouv.fr/le-simulateur-mes-aides

* 220 Lors de l'audition de Mme Laurence Tison-Vuillaume, présidente de la SAS pass Culture par la commission de la culture du Sénat, le 26 mars 2025, notre collègue Jacques Grosperrin a évoqué les « difficultés considérables rencontrées par les chefs d'établissement pour se connecter à la plateforme ADAGE », plateforme numérique de l'éducation nationale dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle.

* 221 Source : réponse de la Dinum à un questionnaire complémentaire de la rapporteure.

* 222 Le Government Digital Service a été créé en 2011. L'agence 18F est née en 2014, mais a cessé d'exister en mars 2025, victime des coupes massives dans l'État fédéral engagées par le Department of Government Efficiency (DOGE) sous la direction d'Elon Musk.

* 223 Voir les données publiées par beta.gouv sur son site.

* 224 Source : réponse de la Dinum à un questionnaire complémentaire de la rapporteure.

* 225 Ibid.

* 226 « Démarches simplifiées », aujourd'hui accessible sur le site demarches-simplifiees.fr, est en cours de migration sur la plateforme demarche.numerique.gouv.fr. À la date de rédaction du rapport, le site n'était pas encore accessible.

* 227 Source : réponse de la Dinum à un questionnaire complémentaire de la rapporteure.

* 228 « Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? », rapport publié en février 2022.