D. UN MAILLAGE TERRITORIAL ORIENTÉ VERS LES BESOINS DES USAGERS GRÂCE AU DÉPLOIEMENT DE FRANCE SERVICES ET À L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1. France services : des structures désormais incontournables pour faciliter l'accès aux services publics nationaux comme locaux

a) Des Maisons de services au public (MSAP) au réseau France services

Héritier des maisons de services au public (MSAP), le réseau France services vise à répondre à la demande des usagers de bénéficier d'un accès de proximité aux services publics, dans le contexte issu du mouvement de dématérialisation des démarches administratives et de plusieurs années de diminution du nombre de guichets locaux des administrations nationales dans les territoires. Cette proximité est une attente forte de nombreux habitants des territoires ruraux, qui s'est notamment exprimée dans les cahiers de doléances, comme cela a été indiqué plus haut.

Le Président de la République a annoncé en avril 2019, dans des circonstances marquées par la crise des gilets jaunes, le déploiement de France Services, un réseau de services publics mutualisés, devant permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, à moins de 30 minutes de leur domicile.

La circulaire du 1 er juillet 2019 qui crée formellement France services ne fait cependant pas mystère du rôle des structures préexistantes. Elle indique notamment que « cette nouvelle ambition s'appuie sur une refonte complète du réseau existant des maisons de services au public (MSAP) ».

D'après la circulaire de 2019, le réseau France services poursuit trois objectifs :

- une plus grande accessibilité des services publics au travers d'accueils physiques polyvalents (maisons France services proprement dites mais aussi création de formules itinérantes, les bus France Services) ;

- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même lieu des services de l'État, des opérateurs et des collectivités territoriales « afin de lutter contre l'errance administrative et d'apporter aux citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet » ;

- pour répondre aux critiques émises à l'encontre des MSAP, « une qualité de service substantiellement renforcée » par la définition d'un panier de services commun à l'ensemble du réseau France services.

Le cadre juridique des maisons France services a été élevé au niveau législatif en 2021, par l'article 160 de la loi dite « 3DS »229(*), qui dispose qu'« afin d'améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l'État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population ».

La loi précise que « la convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public, définit l'offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L'ensemble des services ainsi offerts porte le label "France services" ».

On observe que la formule consistant à implanter, dans des territoires où se pose la question de l'accès aux services publics, des structures destinées à constituer un lieu unique d'accès à ces services n'est pas spécifique à la France : ainsi, de telles structures ont été mises en place en Grèce à partir de 2000230(*), initialement pour répondre au besoin des îles les moins dotées en administrations, et dont la taille rend difficile d'y déployer la palette complète des services existants. « Les centres de services aux citoyens (Êíôñá Åîõðçñôçóçò Ðïëéôþí ; KEP) constituent des guichets uniques fournissant un accès à une large partie des procédures administratives auxquelles un citoyen peut être confronté »231(*). Dès 2002, lors de l'adoption de la loi encadrant leur activité232(*), les KEP étaient au nombre de 400.

Un exemple de guichet unique d'accès aux services publics dans les territoires : en Grèce, les centres de services aux citoyens (KEP)233(*)

À partir de 2019, à la faveur du Programme national de simplification des procédures (EPAD), le gouvernement oriente les centres de services aux citoyens (KEP) vers la couverture de l'ensemble des procédures administratives existantes, pour en faire un guichet unique universel, renforçant peu à peu leur moyens - tout spécialement en matière numérique avec, désormais, le déploiement de l'intelligence artificielle. En avril 2025, 52 KEP avaient été érigés en guichets uniques universels. Cet effort s'accompagne aussi de travaux des pouvoirs publics pour réduire le nombre de démarches administratives, en fusionnant certaines d'entre elles, voire en en supprimant d'autres.

En 2021, des sondages montraient que 90 % des Grecs étaient satisfaits des services fournis par les KEP, tandis que 88 % des sondés affirmaient les utiliser en présentiel ou en ligne. Le service de visioconférence bénéficie d'un taux de confiance de 81 %. Depuis 2014, un taux constant de 95 % des sondés demande leur transformation en guichet unique universel.

Les KEP sont administrés par les municipalités dont ils relèvent, mais leur action est supervisée par le ministère de l'intérieur (compétent pour les collectivités locales et l'action territoriale), la direction de l'administration publique (gestion des personnels et moyens), le ministère de la gouvernance numérique (stratégie d'emploi des nouvelles technologies) et le secrétariat général à la gouvernance numérique (développement et mise en oeuvre des outils informatiques).

En 2025, les 1 074 KEP de Grèce étaient armés par 3 700 agents à l'échelle nationale, soit une moyenne de 3,5 agents par centre.

Le fonctionnement des KEP s'est diversifié dans le temps. Simples bureaux administratifs en 2000, ils peuvent aujourd'hui répondre aux demandes des usagers via des rendez-vous physiques dans leurs locaux, traiter des procédures par téléphone ou visioconférences, mais mettent aussi en oeuvre l'application gouvernementale myKEPlive - lancée à partir de la loi de 2020. Cette dernière permet non seulement des échanges par forum en ligne ou visioconférences, tout en proposant des services en ligne que les usagers peuvent utiliser par eux-mêmes, mais aussi d'organiser les rendez-vous en présentiel ; elle permet en outre d'obtenir de l'information, de déposer des requêtes et de fournir des services.

Dans un esprit comparable, des guichets uniques ou Borgerservice (service aux citoyens) ont été mis en place dans les années 2000 au Danemark à l'échelon municipal. Dans un contexte de numérisation rapide des services publics, les Borgerservice assurent un accès à des services tels que : assistance numérique, délivrance de documents d'identité, soutien aux démarches de demande d'aide sociale, inscription au registre national d'identification...

Ces espaces, qui « combinent accueil physique, numérique et téléphonique, enregistrent un haut niveau de satisfaction (85 à 98 % selon les enquêtes), lié notamment à une prise de rendez-vous rapide et à un accompagnement numérique jugé efficace »234(*).

b) Un développement régulier et un maillage territorial ambitieux

La rapporteure se félicite à plusieurs égards de la réussite évidente du dispositif France services, qualifié par Mme Françoise Gatel lors de son audition d'« invention géniale », qui « fonctionne extrêmement bien ».

Ainsi que l'a résumé la ministre déléguée chargée de la ruralité lors de son audition : « les France services c'est le premier kilomètre et non le dernier : le service va aux administrés ! »235(*).

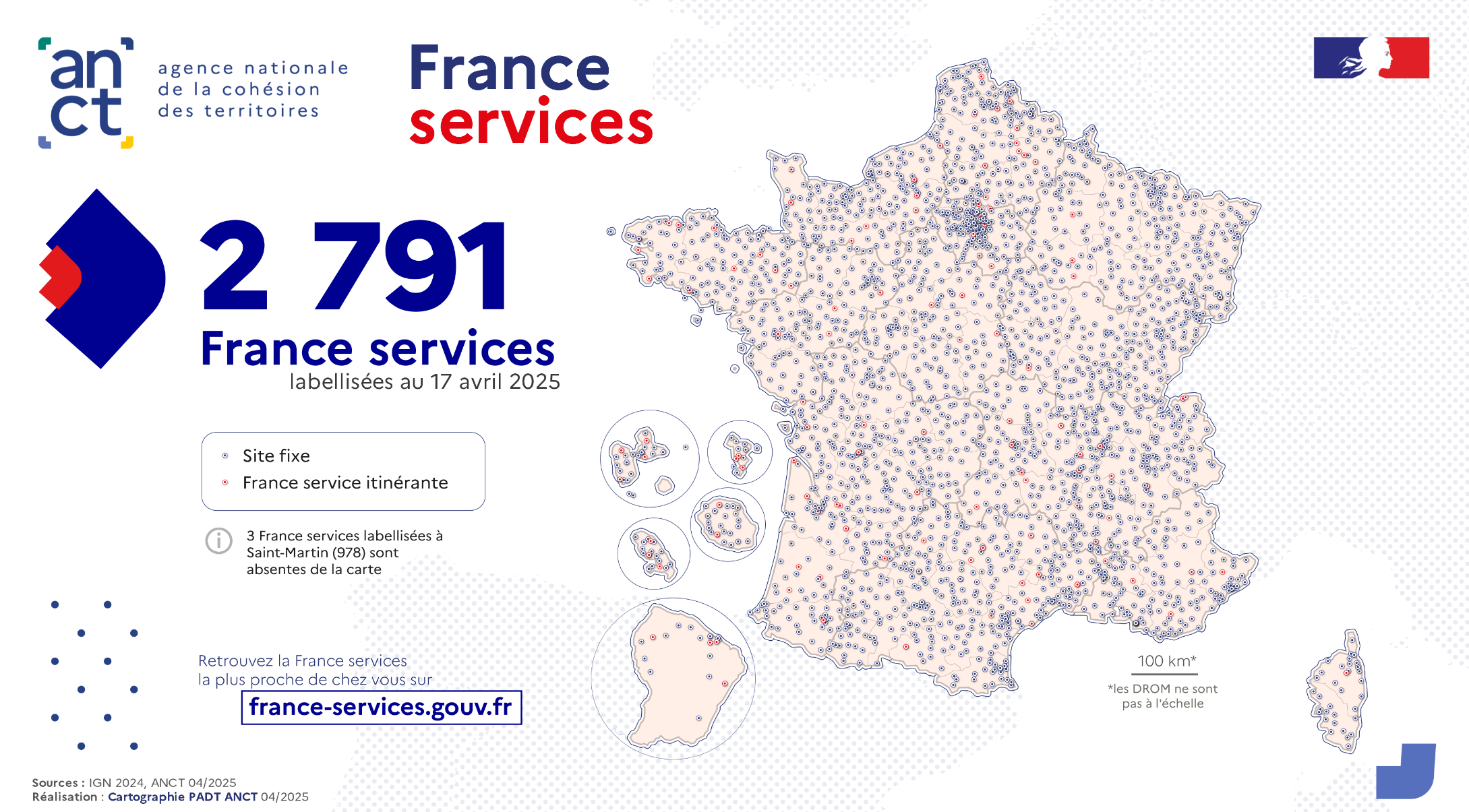

Le maillage territorial ambitieux de ce dispositif est aujourd'hui quasiment achevé : 2 791 France services (chiffres d'avril 2025) sont aujourd'hui déployées et ouvertes sur l'ensemble du territoire national (voir la carte ci-après)236(*) ; 2 804 en juin 2025, selon les éléments d'information transmis plus récemment par Mme Françoise Gatel.

Près de 60 % des France services sont situées dans un territoire rural237(*), dont 20 % dans des territoires ruraux à habitat dispersé ou très dispersé238(*), et un espace France services sur cinq est implanté dans une commune de moins de 1 500 habitants239(*).

Le récent redéploiement de ces maisons dans les zones urbaines est également à saluer : l'orientation donnée en 2019 vers une implantation croissante des maisons dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) a des résultats très positifs. Rien n'interdisait théoriquement de créer une MSAP en QPV, mais la quasi-totalité d'entre elles étaient cependant localisées en zone rurale.

Aujourd'hui, plus d'un quart des France services opèrent dans de grands centres urbains ou des centres urbains intermédiaires ; environ 15 % des France services (586) sont situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 594 QPV sont couverts par une France services240(*).

Ainsi, « le réseau couvre désormais 97 départements, assurant une quasi-exhaustivité territoriale »241(*).

Actuellement, 99,7 % des français habituent à moins de 20 minutes d'une France services242(*). Le profil des usagers est le suivant243(*) :

- 56 % sont des femmes, contre 44 % d'hommes ;

- les tranches d'âge les plus représentées sont les 55-64 ans (20,5 %), les 65-74 ans (21,4 %) et les 45-54 ans (20,2 %) ;

- les jeunes de moins de 25 ans représentent à peine 6 % des usagers ;

- les actifs occupés (63 %) et les retraités (31 %) représentent une part prépondérante des usagers.

À titre d'exemple, la maison France services de Plabennec, visitée par la mission d'information lors de son déplacement dans le Finistère, le 26 juin 2025, accueillait en 2024 57% de femmes et une majorité de seniors. Les retraités représentaient 71% du public, composé à raison de 23% de personnes dont l'âge était compris entre 65 et 74 ans (plus de 75 ans : 13,4%). En revanche on ne comptait que 5% environ d'usagers de moins de 35 ans et 9,2% d'usagers âgés de 35 à 44 ans, la tranche d'âge 45-54 ans représentant 18% des usagers.

Les statistiques de la maison France services de Belleville-en-Beaujolais, visitée par le président et la rapporteure le 16 juin 2025, font état pour 2024 de 19% d'usagers âgées de 65 à 74 ans, de 20% pour les 55-64 ans, 12 % pour les 45-54 ans, 10% pour les 35-44 ans et 2% pour la tranche d'âge 25-34 ans (3% pour les 15-24 ans).

c) Les espaces France services, des acteurs confirmés de l'accès aux services publics

Les espaces France services ont su faire preuve de leur utilité et apporter des niveaux de satisfaction inégalés par les autres administrations aux usagers qui en bénéficient, se traduisant par une très forte fréquentation.

En effet, depuis le 1er janvier 2020, plus de 31 millions de démarches ont été accompagnées en France services (11,2 millions de démarches accompagnées en 2024)244(*), soit une moyenne d'1,2 millions d'actes traités par mois avec près de quatre démarches sur cinq résolues dès la première visite. 9 millions d'usagers ont été reçus en France services en 2024, soit 36 000 par jour en moyenne245(*).

La France services de Plabennec, visitée le 26 juin 2025, a ainsi assuré en moyenne 24,3 accompagnements par jour en 2024 ; 30 pendant le premier semestre de 2025 (avec des pics liés aux échéances fiscales de 75 par jour). Le nombre total d'accompagnements est en progression : 5 239 en 2023 ; 6 038 en 2024.

En outre, l'Agence nationale de la cohésion territoriale (ANCT) met en place progressivement un suivi de la satisfaction des usagers, à travers le baromètre Marianne, par 500 bornes de recueil d'avis implantées dans des maisons et par des enquêtes mystère. 97 % des usagers sont satisfaits de leur démarche en France services et 87 % jugent la réponse apportée adaptée à leur demande.

En troisième lieu, le dispositif France services a permis une réelle montée en gamme du dispositif préexistant des MSAP, bénéficiant de plusieurs effets favorables :

- l'élargissement du socle national d'opérateurs présents dans toutes les maisons, qui sont aujourd'hui au nombre de 12 : CNAF ; CNAM ; Carsat ; MSA ; Urssaf (depuis 2025) ; France travail ; La Poste ; la direction générale des finances publiques (DGFiP) ; France rénov' et le chèque énergie, ainsi que le ministère de la Justice et, enfin, le ministère de l'intérieur avec France titres ;

- la loi dite « 3DS » a élargi les possibilités de conventionner avec des organismes nationaux ou locaux au niveau départemental et infra-départemental, ces conventions devant respecter le référentiel en vigueur. De fait, certaines France services comptent plus d'une vingtaine de partenaires. Ainsi, la mission d'information a été informée, lors de son déplacement à Vendôme, le 19 juin 2025, que des permanences effectuées par de nombreuses associations (droit de la consommation, droit de la famille, droits des victimes, etc.) et professionnels (tels que des notaires, par exemple) permettaient aux usagers de France services de recevoir les conseils les plus adaptés à leur situation et d'être orientés vers le bon interlocuteur. Dans le même esprit, les permanences effectuées par les délégués du Défenseur du droit dans les territoires élargissent encore les services offerts par ces structures ;

- la mise en place d'un cahier des charges identique pour toutes les structures a permis de garantir la qualité et le niveau de service proposés. L'homologation des structures France services est toutefois conditionnée au respect de 30 critères obligatoires de qualité de service, grâce à la labellisation exigeant la présence, au moins 24 heures par semaine, de deux agents dans la structure, formés par les opérateurs nationaux partenaires du programme, d'équipements informatiques en libre-service et d'un système de visio-conférence pour permettre l'organisation de rendez-vous avec les opérateurs, d'outils de communication et d'un espace de confidentialité pour recevoir le public - le lieu devant être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le processus de labellisation des maisons France services

Depuis 2021, l'ANCT a eu recours aux services et à l'expertise des organismes de certification de l'Association Française de normalisation (Afnor) et Vitalis afin de mener les études de dossier et les audits de terrain visant à garantir le respect du cahier des charges nécessaire à l'obtention du label France services.

Chaque trimestre, les campagnes de labellisation suivent les étapes suivantes :

- les préfectures de département présentent à l'ANCT la liste des candidatures déposées 3 mois environ avant la phase de labellisation ;

- elles transmettent deux mois avant la labellisation les documents permettant dans un premier temps d'attester sur pièces du respect d'un certain nombre de critères du cahier des charges. Ce contrôle est mené par les équipes d'Afnor-Vitalis en lien avec l'ANCT ;

- cette analyse documentaire est ensuite complétée par des audits de labellisation systématiques, réalisés le mois précédant la labellisation ;

- Afnor-Vitalis transmet à l'ANCT les résultats de chaque visite de terrain sous la forme de rapports d'audit ;

- l'ANCT contrôle le résultat de l'étude documentaire et du rapport d'audit de chaque structure candidate ;

- l'ANCT annonce aux préfets la liste des structures ayant obtenu la labellisation dans leur département. Les préfets annoncent ensuite les résultats aux porteurs de projet.

Enfin, en dernier lieu, la rapporteure a pu mesurer le consensus des élus locaux et de l'ensemble des acteurs - administrations comme usagers - autour du dispositif France services, indépendamment des inquiétudes qui perdurent sur certains points qui seront développées ci-après.

Lors de ses déplacements, la rapporteure a pu échanger avec de nombreux porteurs de projets, usagers mais également conseillers France services : il en ressort un bilan extrêmement positif du dispositif.

Tous les intervenants entendus par la rapporteure soulignent que l'apport principal du réseau France services est à la fois la fourniture d'une aide administrative et la possibilité d'avoir un contact humain, comme le confirment de nombreuses réponses des élus locaux consultés par la mission d'information (voir l'encadré ci-dessous), ainsi que la capacité à s'adapter aux usagers et à la diversité des publics et des besoins locaux. La neutralité du lieu France services permet en outre de toucher des usagers qui, très éloignés des services publics, ne se rendraient pas aux guichets des différentes administrations.

Ainsi, les témoignages entendus lors de son déplacement dans le Loir-et-Cher, organisé le 19 juin 2025 à l'initiative de M. Jean-Luc Brault, vice-président, ont alerté la mission d'information sur l'importance des espaces France services pour détecter, à l'occasion d'une démarche anodine, des situations de précarité et de non-recours aux droits.

Les France-services, un progrès qui « remet de l'humain » dans le contact avec les administrations selon des élus consultés par la mission d'information

D'après les réponses obtenues dans le cadre de la consultation en ligne des élus locaux, les France services sont quasi-unanimement considérées comme un progrès, plus précisément « parce qu'elles remettent de l'humain [...] face aux plateformes téléphoniques ou internet ». L'absence de France services dans une commune est généralement déplorée par les répondants qui appellent à une extension du dispositif sur le territoire (« Il n'y a pas assez de structures France services » ; « Les structures sont bien, mais il en faudrait bien plus » ; « Il y aurait intérêt à ce que des permanences aient lieu dans chaque commune, au plus près des gens »).

Les commentaires sont régulièrement élogieux : « très bon fonctionnement » ; « une grande réussite » ; « de bons retours » ; « services de très bonne qualité » ; « la satisfaction des usagers fait plaisir à voir ».

De nombreux témoignages appellent ainsi au déploiement des Frances services dans les communes non dotées et au développement de solutions itinérantes.

La qualité et l'implication des agents sont citées à l'actif des France services : « Nous devons cette qualité de service avant tout à l'équipe en place, particulièrement dynamique et engagée, qui connaît bien le territoire et ses enjeux. Leur capacité d'écoute, leur disponibilité et leur réactivité font la force de France services sur notre secteur ».

Toutefois certains élus déplorent une formation perfectible des agents et des réponses parfois imparfaites, à mettre en lien avec l'extension progressive du bouquet de services traités par ces structures et la nécessité pour ces personnels de se former à un nombre croissant d'opérateurs et de démarches.

Ainsi, la rapporteure confirme l'acuité du bilan établi dès 2022 par M. Bernard Delcros, rapporteur spécial de la commission des finances, qui estimait le « déploiement dans l'ensemble réussi des maisons France services » ainsi que « les nombreuses réussites du dispositif qui atteint sa cible »246(*).

d) France Services : un « aller vers » au coeur des territoires

La création du réseau des maisons France services procède d'une logique d'« aller-vers », puisqu'il s'agit de réimplanter les services publics dans des territoires dont ils ont tendance à disparaître. Cette logique a toutefois été poussée encore plus loin avec les versions itinérantes des France services. Selon Juliette Méadel, ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ville, dans les quartiers Politique de la ville (QPV), « 46 bus France services [...] se déplacent quotidiennement à la rencontre des usagers. Ce choix d'aller-vers est également complété par 12 France services se déplaçant de site en site, souvent mis à disposition par les collectivités. Au total, près de 10 % (58) des France services en QPV sont itinérantes ».

Dans les campagnes, a souligné Mme Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, « des maisons France services mobiles sont installées dans des camping-cars et vont dans de nombreux villages au moins une fois par mois, par exemple le jour du marché. Le bus France services circule partout sur le territoire ; les gens le voient sur la place du village. Faire venir le service au plus près des gens, c'est régler une partie des problèmes de mobilité, d'accessibilité et rendre visible la présence des services publics » 247(*).

La pirogue France services de Guyane constitue un exemple particulièrement éclairant de l'atout des solutions itinérantes développées dans le cadre du programme France services, souligné par la défenseure des droits au cours de son audition :« Lors de mon déplacement en Guyane, j'ai également pu constater l'efficacité de la démarche de la “pirogue du droit” où des représentants de la CAF et des impôts se rendent en pirogue à la rencontre des usagers »248(*).

Enfin, dernier échelon de l'« aller-vers », la Banque des territoires a financé « l'AMI « Aller-vers et faire-venir en France services » qui a permis à 22 lauréats d'être accompagnés jusqu'en 2025, parmi lesquels des projets d'itinérance en scooter électrique, stand mobile ou vélo cargo (financement de 500 k€). [...] Ils facilitent l'accès des personnes en mobilité réduite ou ne disposant pas d'un véhicule à des permanences ou des sites France services »249(*).

Français des Outre-mer et de l'étranger : l'« aller-vers », une nécessité

Le fort enclavement de certains territoires ultra-marins rend plus nécessaire qu'ailleurs des initiatives de la puissance publique pour se rendre au plus près des citoyens. Ainsi, la direction générale des outre-mer (DGOM) indique qu'à La Réunion, « une maison France services disposant de l'ensemble du bouquet a été labellisée dans le cirque de Mafate où certains ilets en sont accessibles qu'à pied ». Le conseil départemental dispose de structures itinérantes telles que la « Karavane d'accès au droit » qui « depuis 2020 fait de “l'aller vers” dans les quartiers de l'île en apportant de l'information et de l'accompagnement sur l'offre de services du Département (aides PAPH, chèque santé, etc.) »250(*). La DGOM cite également les différentes pirogues mises en service en Guyane : pirogue France Services sur l'Oyapock, pirogue Titres sur le Maroni, mais aussi pirogue du droit et pirogues Éducation nationale.

Outre leur portée bien réelle, ces actions ont une forte dimension symbolique, puisqu'elles matérialisent l'unité du territoire nationale et l'égalité entre les citoyens - même si elles ne suffisent pas, tant s'en faut, à résoudre les problèmes particulièrement lourds dont souffrent nos outre-mer en matière d'accès aux services publics.

À l'étranger, la proximité est assurée par le réseau consulaire : « nos tournées consulaires restent essentielles : en 2024, a indiqué Mme Pauline Carmona, directrice des Français à l'étranger et des affaires consulaires, nos postes en ont réalisé 874, soit 10 % de plus qu'en 2023. Parfois, ces tournées vont jusqu'au domicile d'un ressortissant, comme ce Français handicapé résidant dans un île Grèce qui avait besoin d'une carte d'identité : elle lui a été délivrée par la consule générale à son domicile » 251(*).

2. Un atout des territoires : l'engagement des collectivités territoriales et des élus au service d'un meilleur accès aux services publics locaux et à la lutte contre le non-recours

Les développements ci-après se fondent pour l'essentiel sur les témoignages des élus locaux consultés par la mission d'information, ainsi que sur les informations réunies lors de déplacements dans les territoires.

Ces témoignages reflètent un engagement réel des élus pour « répondre au mieux aux besoins des usagers » ainsi que leur détermination à « répondre de manière plus directe et humaine aux besoins de la population, malgré les contraintes croissantes en matière de moyens et de compétences ».

L'engagement des élus s'appuie sur la conviction que la mairie demeure le premier service public de proximité et « reste le premier service public de France ». Elles sont, en effet, « depuis très longtemps un France services bien avant l'heure ! ».

Parmi les expériences et bonnes pratiques partagées avec la mission d'information, souvent très concrètes, la rapporteure a souhaité faire une place à part aux efforts réalisés par certaines MDPH, à partir de l'exemple de celle du Finistère, visitée le 26 juin 2025, ainsi qu'à l'engagement de certaines collectivités en matière de lutte contre le non-recours.

a) De nombreuses initiatives d'élus pour améliorer les services publics locaux

Nombre d'initiative visent tout d'abord à perfectionner l'accès aux services publics locaux, dans les domaines particulièrement importants au quotidien des usagers.

Ainsi, les élus ont, dans leurs réponses à la consultation de la mission d'information252(*), témoigné d'un réel dynamisme dans des domaines divers :

- enfance et petite enfance (initiatives notamment en matière d'ouverture d'écoles, de centres de loisirs, de haltes garderies, de restaurants scolaires, de crèches ou micro-crèches, d'un « foyer de vie pour personnes en situation de handicap », mise en place de structures d'accueil en temps périscolaire, développement de l'aide aux devoirs) ;

- transition écologique (par exemple, création d'un « service éco-habitat qui propose gratuitement un diagnostic pour les habitants voulant améliorer leur consommation énergétique avec des solutions et un accompagnement sur leur projet ») ;

- santé : création d'un « service municipal de santé avec quatre médecins salariés par la commune et trois assistantes à 80 % » ; projet de « pôle santé associant le Centre municipal de santé et une structure libérale dans le même bâtiment, favorisant le "mieux travailler ensemble" entre public et privé » ; « prise en charge du transport pour les visites chez les médecins, lorsque l'administré n'a pas d'autre solution » ;

- personnes âgées (financement de véhicules de fonction pour les aides à domicile ou le « portage de repas aux aînés »).

D'autres témoignages adressés à la mission d'information font état de nombreuses initiatives destinées à faciliter l'accès aux services publics locaux, telles que :

- l'adaptation des horaires d'ouverture des services administratifs de la mairie (« nocturne le mercredi jusqu'à 19h » ; « tous les matins sauf le dimanche ») ;

- des efforts en matière de « contact et explication en mairie » ; « aide aux démarches pour les seniors » ;

- l'aménagement d'une permanence « dans une partie éloignée de la commune » ;

- le renforcement des moyens du CCAS ; « cantine à un euro » ;

- la création de « Maison des solidarités, en lien avec l'ensemble des institutions traitant des questions sociales » ;

- un projet de « numéro vert » pour « compléter et fluidifier la réponse aux habitants [...] et s'assurer qu'une réponse est systématiquement apportée » ;

- la création d'une adresse mail dédiée à l'urbanisme ;

- en matière d'« aller-vers », le « déplacement de l'agent au domicile des personnes », destiné aux personnes âgées et handicapées.

Des élus locaux témoignent de leur engagement pour atténuer les effets de la dématérialisation des services publics pour certains publics et à prendre en compte les enjeux de mobilité.

De nombreux élus rencontrés ont fait valoir, à l'attention des structures France service, la mise à disposition de locaux et de solutions itinérantes. En effet, l'une des nouveautés de France services par rapport aux MSAP est la mise en place des formules mobiles, généralement sous la forme de bus. En mars 2025, 144 maisons France services sont multisites, parmi lesquelles on compte 134 bus France services, soit 9 % des structures France services. Une pirogue France services fonctionne également en Guyane, comme indiqué précédemment.

La Métropole de Lyon a par ailleurs développé des actions d'« aller vers » : « en 2024, 201 actions d'"aller-vers" ont été menées auprès de 137 structures (157 actions et 1 721 personnes reçues »253(*),. La mission d'information a pu constater cet engagement lors de son déplacement dans le Rhône, le 16 juin 2025, ainsi que celui de la communauté de communes des territoires vendômois, au cours de sa visite dans le Loir-et-Cher, le 19 juin 2025.

Par ailleurs, l'engagement des élus par le biais du recrutement de nouveaux agents revient régulièrement dans les témoignages transmis dans le cadre de la consultation en ligne : conseillers numériques, parfois mutualisés avec une commune voisine ; augmentation des effectifs du CCAS ; création de postes dédiés à l'urbanisme ; prise en charge du recours à une traductrice de langue des signes pour les réunions en mairie ou à l'école.

Certains élus considèrent en outre que le recrutement d'écrivains publics ou d'« accompagnateurs polyvalents pour aider les gens à rédiger leurs dossiers » serait une solution pour mettre « de l'humain au service des plus démunis sociaux et cognitifs ».

On note également des initiatives visant à :

- maintenir l'accueil physique des usagers : un élu relève l'ouverture du service de l'urbanisme « tous les matins sans rendez-vous » ainsi que, en cas de refus, un appel systématique du demandeur par l'agent « pour expliquer le motif de refus et proposer une solution ou une modification du projet » ; le rôle des secrétaires de mairie pour assurer un accueil humain est régulièrement souligné (« La secrétaire de mairie reste la seule solution pour les personnes âgées ou ayant des difficultés numériques ») ; on note également la mise en place, dans une collectivité, d'un « accompagnement des administrés en difficultés » ; parmi les initiatives ainsi déployées on peut citer la formation des agents « pour améliorer l'accueil et l'écoute », la mobilisation du « personnel de l'accueil [qui] accompagne, explique et peut aider les personnes qui viennent » ainsi que la mise en place d'une « aide aux démarches administratives » (un élu évoque l'intérêt que présenteraient des écrivains publics dans ce domaine) ;

- accompagner les usagers dans leurs démarches numériques : mise en place d'une formation à l'utilisation du « portail des familles » pour les parents au moment de la rentrée scolaire « pour expliquer comment faire les démarches » ; un élu fait état de l'engagement personnel du maire, qui « réalise les démarches des administrés depuis l'ordinateur de la mairie (demandes de cartes d'identité...) » ; un autre témoignage souligne l'importance, parallèlement au démarches en ligne depuis le site de la mairie, de rendez-vous pour les usagers ayant besoin d'aide (« Les échanges en présentiel permettent souvent de rassurer les usagers. Le fait d'être face à un interlocuteur "bien réel" y participe grandement. Il remet l'usager au centre des préoccupations du service public ».

Ainsi, la Métropole de Lyon témoigne du développement d'une « offre d'assistance numérique » pour « mieux accompagner les publics en situation de fragilité numérique » (trois services : orientation vers des espaces de médiation numérique, prise de rendez-vous avec des conseillers numériques et possibilité de contacter par téléphone des médiateurs numériques). En 2024, la hotline a ainsi enregistré 2 200 appels, avec un taux de satisfaction de 94 % : « parmi les appelants, 30 % sont des personnes sans emploi et bénéficiaires de minima sociaux, et environ 30 % sont des seniors âgés de 70 ans et plus ».

Enfin, nombre de collectivités territoriales se sont engagées ces dernières années en faveur d'un renforcement de l'accès aux droits des administrés.

Parmi les multiples témoignages en ce sens recueillis par la mission, on relève entre autres exemples l'intérêt porté par la Métropole de Lyon à la création d'« espaces multi-services, rassemblant les différents acteurs intervenant sur le champ de l'accès aux droits dans un même espace ». Cette collectivité note le bilan très positif de « réunions d'information et d'orientation à destination des bénéficiaires du RSA, rassemblant plusieurs acteurs de l'accès aux droits (CAF, CPAM, associations, etc.) ».

Le guichet unique implanté dans le quartier des Rottes (QPV), visité par la mission d'information le 19 juin 2025 à Vendôme relève d'une approche similaire : permettre à l'usager de rencontrer les interlocuteurs nécessaires grâce à un point d'accueil réunissant des acteurs divers (CIAS, services de la mairie - avec des permanences du maire sans rendez-vous -, point justice, point d'accompagnement numérique aux démarches administratives (Panda)...). Selon M. Laurent Brillard, maire de Vendôme et président de la communauté d'agglomération Territoires vendômois, cette structure présente l'intérêt de faciliter l'identification d'usagers en situation de précarité qui n'auraient jamais eu accès à certaines aides sans ce contact.

b) Territoires zéro non recours : une nouvelle approche des relations entre administrations et usagers

L'expérimentation des Territoires zéro non-recours consiste à s'appuyer sur les données des organismes de protection sociale pour cibler les actions de lutte contre le non-recours aux prestations (notamment RSA et prime d'activité).

Prévue par la loi 3DS et lancée en mars 2023, l'expérimentation inclut 39 territoires retenus dans le cadre d'un appel à projets : 20 communes, 7 départements et 12 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Dans la description qu'en a donné un rapport d'information du Sénat254(*), « l'objectif de l'expérimentation est de détecter et de lutter contre le non-recours aux droits sociaux, tant pour ce qui concerne les prestations légales que les prestations extra-légales versées par les collectivités territoriales et les EPCI au titre de leurs compétences d'insertion ou d'action sociale. Elle comprend la production d'observations sociales, la définition d'indicateurs et d'objectifs de recours aux droits, des mécanismes d'évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ».

L'expérimentation a reposé, pour la communauté urbaine d'Arras, pilote du projet, sur la réalisation préalable d'un baromètre du non-recours destiné à identifier les publics cibles et les raisons de ce non-recours.

L'expérimentation Territoire Zéro Non-Recours sur le territoire de la Communauté urbaine d'Arras, intégrée à la convention territoriale globale (CTG), vise, selon les réponses adressées à la mission d'information en réponse à sa consultation des élus locaux, à « réduire le taux de non-recours aux droits et aides sociales en facilitant la transversalité entre les acteurs de l'action sociale et de la solidarité, le repérage des publics en situation de "non-recours" (par la mise en place d'actions "d'aller-vers" et de "faire avec"), en renforçant l'interconnaissance des professionnels des dispositifs d'aide sociale et de solidarité afin de mieux accompagner et orienter les usagers ». Un « baromètre du non-recours » a été établi avec l'Observatoire du non-recours aux droits et services dans le cadre de cette expérimentation.

Baromètre du non-recours (enquête conduite en 2024 par la Communauté urbaine d'Arras)

« Le sujet de l'accès aux services publics est une des thématiques abordées dans un "baromètre du non-recours" aux droits sociaux diffusé sur le territoire communautaire et construit avec les partenaires communautaires de l'action sociale et de la solidarité (CAF, MSA, CPAM, France Travail, Département du Pas-de-Calais, centres sociaux, CCAS, bailleurs sociaux et structures associatives et d'intérêt communautaire) et l'Observatoire du non-recours aux droits et Services rattaché à l'Université de Grenoble.

Ce baromètre, déployé en fin d'année 2024, a permis de recueillir 2 600 réponses.

Les résultats indiquent que :

- 23 % des répondants mobilisent les organismes de sécurité sociale et le service public de l'emploi (France Travail) pour accéder à leurs droits ou disposer d'informations en matière de prestations sociales ;

- 21 % s'orientent plutôt vers les services de proximité des collectivités (Mairies, CCAS, Centres sociaux et services sociaux du Département) ;

- 4 % mobilisent le réseau des "Maison France Services".

Les usagers utilisent donc différents canaux pour accéder aux services publics, mais l'outil principalement utilisé reste internet pour s'informer et contacter les services publics (64 % s'informent sur internet et 57 % contactent les administrations par internet). Globalement, les usagers sont à l'aise avec les démarches en ligne.

Pour autant 38 % des répondants déclarent rencontrer des difficultés pour réaliser des démarches administratives. Pour les publics les plus fragiles, la complexité des démarches pour accéder à un droit et la dématérialisation constituent les freins principaux.

12 % des répondants considèrent que la fermeture d'accueils administratifs a eu un impact sur leurs droits et prestations.

L'éloignement des services publics des institutions qui délivrent des prestations sociales s'explique principalement par la réorganisation des modes d'accueils au profit de la dématérialisation des démarches.

Le "baromètre du non-recours" a permis d'identifier des difficultés dissemblables en fonction des profils. Ainsi, les publics en zone rurale du territoire sont plutôt des personnes âgées qui peuvent se trouver en situation d'illectronisme et souhaitent être accompagnées dans leurs démarches. Les publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont eux exposés aux difficultés d'accès aux services publics numériques car ces personnes ne disposent pas des outils adaptés pour réaliser leurs démarches (ordinateur, scanner, imprimante, etc.). Les difficultés rencontrées par les habitants pour accéder aux services publics génèrent ainsi des situations de non-recours aux droits sociaux pour 16 % des répondants. »

Source : consultation en ligne des élus locaux par la mission d'information.

Cette démarche procède d'une approche globale, et non sectorisée par politiques publiques, du public concerné : les destinataires des aides sociales sur le territoire de la communauté urbaine. Ce faisant, celle-ci s'est heurtée à « une difficulté en matière de gestion de la donnée et de son partage par l'ensemble des partenaires institutionnels (caisse de sécurité sociale) qui y voient un risque pour les données personnelles255(*) » notamment.

L'« aller-vers » rejoint ici la problématique du partage des données entre les administrations. À terme, cependant, selon la DITP, « les Territoires Zéro non-recours vont s'appuyer sur des données des organismes de protection sociale pour mieux cibler les actions locales de lutte contre le non-recours aux prestations, notamment au RSA et à la prime d'activité »256(*).

Cette approche nouvelle a fait émerger des solutions elles aussi nouvelles : pour la communauté urbaine d'Arras, « ce rôle d'assembleur et de coordinateur, volontairement assuré par l'EPCI, permet de disposer d'une offre de services structurée, plus lisible pour les opérateurs sur le territoire et facilitante pour les usagers, quels que soient leurs besoins ».

Territoires Zéro non-recours : un foisonnement d'initiatives en milieu urbain

Territoires Zéro non-recours s'insère dans un ensemble de bonnes pratiques à l'échelle locale. « À Rennes Métropole, indique France Urbaine, un collectif ressource composé des associations Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte d'Ille-et-Vilaine (Le Relais), We Ker et Breizh Insertion Sport s'est constitué avec une équipe pluridisciplinaire et mobile, composée de deux éducateurs de prévention spécialisée, une conseillère en insertion professionnelle, un éducateur socio-sportif. Sept communes ont été sélectionnées pour bénéficier de l'expérimentation “aller vers” en fonction de critères de vulnérabilité identifiés et la métropole s'interroge désormais sur l'extension du dispositif. À Dijon Métropole, l'axe prévention spécialisée est clairement identifié comme prioritaire dans l'approche à destination de la jeunesse. Paris habitat expérimente depuis avril 2025 le dispositif "Vos droits en direct", une démarche visant à lutter contre le non-recours des locataires »257(*).

c) Les MDPH : vingt ans après leur création, des difficultés que les pouvoirs publics s'attachent à résorber, des progrès à saluer

Compte tenu des critiques récurrentes dont font l'objet les délais de traitement des dossiers de handicap par les MDPH, les améliorations décisives mises en place par certains départements, à l'instar du Finistère, ont retenu l'attention de la rapporteure.

(1) Missions des MDPH : rappel

Les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap (MDPH) ont été créées par l'article 64 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap ».

Les missions des MDPH d'après la loi du 11 février 2005

- La MDPH exerce « une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap » ;

- elle « met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire [...] de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée » ;

- elle « assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir » ;

- enfin, elle « met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap »258(*).

Autrement dit, les MDPH ont été conçues comme un point d'entrée unique pour toutes les personnes atteintes d'un handicap, temporaire ou définitif.

(2) Des délais de traitement qui suscitent des critiques récurrentes des usagers et des élus

Vingt ans après l'adoption de la loi handicap, le bilan est contrasté : un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat259(*) établi à l'occasion de cet anniversaire pointait que le délai moyen de traitement des demandes, établi à 4,3 mois pour les enfants et 4,5 mois pour les adultes, cachait « d'importantes disparités en fonction des droits et prestations concernés [...] et en fonction des territoires, certains départements affichant un délai moyen supérieur à six mois ». Nos collègues faisaient également observer que le délai de traitement « [constituait] le principal motif d'insatisfaction des usagers », le taux de satisfaction vis-à-vis des délais n'étant que de 39,3%. Ce rapport de la commission des affaires sociales relevait les « lourdes conséquences » susceptibles de résulter de cette « lenteur administrative », et notamment le risque de renoncement aux droits, « la cellule familiale étant alors souvent amenée à répondre elle-même aux besoins ». Dans cette logique, l'une des recommandations concluant ce rapport appelait à généraliser la démarche de territorialisation de l'accueil de premier niveau des MDPH dans le cadre du service public départemental de l'autonomie (SPDA).

De fait, beaucoup des acteurs interrogés par la mission d'information ont pointé les délais beaucoup trop longs d'instruction des demandes, délais partiellement liés à une augmentation constante du nombre de ces demandes (voir le point suivant sur la MDPH du Finistère).

C'est ainsi que, parmi les structures dont les délais de traitement sont jugés trop longs par les usagers et les élus, les MDPH sont souvent citées en premier. À la question « Dans quels domaines des services publics départementaux les usagers expriment-ils le plus de besoins ou de critiques ? », Départements de France répond : « Les critiques portent souvent sur le traitement des dossiers MDPH du fait des délais de traitement des demandes »260(*). Ce constat a été confirmée par Mme Marie-Agnès Petit, présidente du conseil départemental de la Haute-Loire, lors de son audition en tant que représentante de Départements de France par la mission d'information : « Les usagers continuent à dire que les dispositifs sont trop complexes, qu'il faut s'adresser à plusieurs personnes pour une même démarche, auxquelles il faut d'ailleurs envoyer les mêmes documents, et que les démarches sont bien trop longues. C'est le cas, par exemple, pour les caisses d'allocations familiales (CAF), les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), où les délais de traitement varient entre trois, six et huit mois ».

La durée de traitement peut même, dans certains cas, conduire à un abandon des démarches, comme le constate le Baromètre du non-recours dans la communauté urbaine d'Arras261(*), transmis à la mission d'information par l'association France Urbaine : « Les commentaires laissés par les répondants sont illustratifs. Plusieurs d'entre eux portent sur la lenteur de la réponse des administrations (par exemple sur les dossiers MDPH), les erreurs de traitement ou encore l'absence de réponse de la part d'une administration, qui peut entraîner du découragement ou de l'abandon des démarches ».

L'une des conséquences des difficultés rencontrées par les MDPH a été un déport des sollicitations vers les mairies et les France Services. France Urbaine signale ainsi « un transfert de charge vers les acteurs généralistes de première ligne (CCAS, mairies), qui se retrouvent en situation de devoir suppléer au manque de lisibilité d'autres acteurs (la Poste, les MDPH, les préfectures, les caisses de retraite ou les CAF, par exemple)262(*) ». Un répondant à la consultation des élus lancée par la mission d'information souligne quant à lui que dans son territoire, « les agents des France Services se substituent complétement aux agents de l'État dans leurs propres structures, qui ne remplissent pas ce rôle d'aide et de prise en charge des difficultés sur les dossiers difficiles à remplir par les administrés », citant à ce propos les CAF, les caisses de retraite, les demandes de RSA et les MDPH.

Cette situation est aujourd'hui pleinement reconnue par les pouvoirs publics : M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, a déclaré à la mission d'information : « La saturation de certaines MDPH, malgré les efforts engagés, est une réalité. En tant que ministre de la simplification, je reçois beaucoup de plaintes de Français qui ne s'en sortent plus avec les démarches répétitives qu'implique la reconnaissance d'un handicap263(*). » La ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, a entamé le 20 mars 2025 un « Tour de France des solutions en vue d'amorcer une réflexion sur le fonctionnement des maisons départementales des personnes en situation de handicap (MDPH) » 264(*). Un groupe de travail composé de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé (ANDASS) et de l'Association des directeurs des MDPH (ADMDPH) a été constitué pour identifier des solutions à ces défaillances.

(3) La MDPH du Finistère : une mobilisation au niveau départemental, appuyée par l'État, qui a produit des résultats tangibles

La mission d'information a souhaité se rendre compte des efforts engagés sur le terrain pour améliorer la réponse apportée aux usagers, en particulier en réduisant la durée de traitement des demandes. Elle s'est donc rendue à la MDPH de Quimper le 27 juin 2025, constatant que l'effort avait déjà été engagé au niveau local.

Le handicap a d'abord été défini comme une priorité au niveau du département, dont témoigne la signature en mars 2022 du « pacte de Pleyben » passé entre l'État et le département du Finistère présidé par M. Maël de Calan, avec trois axes de travail :

- faire de la MDPH du Finistère l'une des plus performantes de France ;

- débloquer l'offre de places en favorisant l'inclusion ;

- soutenir les aidants en faisant connaître les solutions de répit, en développant le réseau d'entraide et en aidant financièrement les associations qui les accompagnent.

La MDPH a ainsi engagé un effort considérable dès 2021 pour réduire le stock de demandes, reposant notamment sur une augmentation de 30 % des effectifs entre 2021 et 2023. La plupart des recrutements ont été pérennisés pour inscrire cet effort dans la durée.

Au-delà du recrutement, l'effort a porté sur plusieurs axes :

- la création, avec l'appui de la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie (CNSA), de pôles spécialisés sur la prestation de compensation du handicap (PCH) et les évaluations courtes (cartes de mobilité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;

- l'externalisation de la numérisation des dossiers ;

- la création d'un pôle formation ;

- un pilotage renforcé de l'activité, notamment grâce au recrutement d'un data manager à temps complet ;

- le développement du réseau des référents handicap dans le département ;

- un travail de sensibilisation auprès des médecins afin que le certificat médical soit mieux rempli ;

- une collaboration régulière avec les associations représentant les personnes en situation de handicap, reposant notamment sur des groupes de travail et des rencontres régulières.

Cette politique volontariste a porté ses fruits dès 2023, le délai de traitement des demandes étant désormais inférieur à trois mois, conformément à l'objectif fixé initialement. Cette structure a ainsi substantiellement amélioré son classement.

La rapporteure observe qu'une démarche similaire a été entreprise par le département de la Seine Saint Denis : comme l'a précisé M. Stéphane Troussel, président du conseil départemental, les délais de traitement des demandes par la MDPH 93 sont passés de 18 mois environ à trois mois pour les enfants et quatre mois pour les adultes. Simultanément, il a été décidé, dans une logique de simplification des démarches, de ne plus demander aux usagers d'apporter chaque année la preuve de leur handicap lorsque celui-ci est définitif.

L'équipe de la MDPH rencontrée à Quimper a par ailleurs souligné plusieurs enjeux et points d'attention :

- la nécessité de limiter le turnover des personnels, qui induit une perte d'expertise sur des procédures particulièrement complexes ;

- l'enjeu de l'interopérabilité du système d'information des MDPH avec ceux des partenaires comme la CNSA ou la MSA ;

- la complexité de la réglementation relative au handicap, chaque prestation (prestation de compensation du handicap, allocation aux adultes handicapés notamment) ayant son propre référentiel technique, ce qui induit une nécessité de polyvalence au sein des équipes ;

- une demande en augmentation tendancielle : 11 % de la population du Finistère a au moins un droit ouvert en 2024, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2023, et l'augmentation semble se poursuivre en 2024.

Cette visite a mis en valeur l'exceptionnel investissement des équipes, qui a permis en un temps relativement réduit d'améliorer considérablement le service rendu au public en agissant sur tous les leviers d'amélioration possibles. Parallèlement à l'engagement des personnels, qui doit être salué, cette réussite a reposé sur une contractualisation entre le département et l'État, qui a acté une volonté commune de réussir et fixé des objectifs partagés.

* 229 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

* 230 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Athènes au questionnaire de la rapporteure.

* 231 Ibid.

* 232 À ce jour, le fonctionnement des KEP est encadré par les lois n°3013/2002 modifiée, n°4250/2014 (mars 2014) et n°4704/2020 (juillet 2020), qui ont progressivement modernisé l'outil en l'adaptant aux nouvelles technologies afin de simplifier et fluidifier l'accès aux services (source : ambassade de France à Athènes).

* 233 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Athènes au questionnaire de la rapporteure.

* 234 Source : réponses écrites de l'ambassade de France à Copenhague au questionnaire de la rapporteure.

* 235 Audition plénière de Mme Françoise Gatel, 24 juin 2025.

* 236 Le nombre des France services a connu depuis sa création une augmentation régulière : 460 structures en janvier 2020 ; 1123 en janvier 2021 ; 1745 en octobre 2021 ; 2198 en avril 2022 ; 2561 en novembre 2022 ; 2600 en juin 2023 ; 2700 en janvier 2024 ; 2800 en janvier 2025 (source : france-services.gouv.fr, consulté le 23 juillet 2025).

* 237 Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.

* 238 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.

* 239 Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.

* 240 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.

* 241 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.

* 242 Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.

* 243 Données : mai 2025. Source : réponses écrites de Mme Françoise Gatel au questionnaire de la rapporteure.

* 244 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.

* 245 Source : réponses écrites de l'ANCT au questionnaire de la rapporteure.

* 246 Les maisons France services, levier de cohésion sociale, rapport d'information fait au nom de la commission des finances par M. Bernard Delcros (n° 778, 2021-2022). Essentiel du rapport, p. 4.

* 247 Audition plénière du 24 juin 2025.

* 248 Audition plénière du 20 mai 2025.

* 249 Contribution écrite de la Banque des territoires transmise à la mission d'information.

* 250 Source : réponses écrites de la DGOM au questionnaire de la rapporteure.

* 251 Audition plénière du 7 mai 2025. Voir également la partie consacrée aux initiatives de la DFAE dans ce domaine.

* 252 Les citations ci-après reproduisent des passages de réponses ; la synthèse de la consultation est annexée à ce rapport.

* 253 Source : réponses adressées par les élus consultés par la mission d'information sur la plateforme en ligne du Sénat.

* 254 « Solidarité à la source : éviter les embûches pour assurer le versement à bon droit des prestations », rapport d'information de M. René-Paul Savary et Mme Raymonde Poncet-Monge pour la commission des affaires sociales, déposé le 5 juillet 2023.

* 255 Note transmise à la mission d'information par l'association France urbaine, entendue en audition plénière le 3 juin 2025.

* 256 Réponse de la DITP à un questionnaire envoyé par la rapporteure.

* 257 Contribution de France Urbaine transmise à la mission d'information.

* 258 Article L146-3 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi du 11 février 2005.

* 259 Loi handicap : 20 ans après, quel bilan ?, rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales par Mmes Chantal Deseyne, Corinne Féret et Marie-Pierre Richer, rapporteurs, N° 306 (2024-2025).

* 260 Réponses écrites de Départements de France au questionnaire de la rapporteure.

* 261 Synthèse des résultats d'une enquête menée dans la Communauté urbaine d'Arras dans le cadre du programme « Territoire zéro non-recours », reposant sur 2 605 questionnaires recueillis entre fin septembre et début novembre 2024.

* 262 Contribution transmise par France Urbaine à la mission d'information.

* 263 Audition plénière du 25 juin 2025.

* 264 https://handicap.gouv.fr/transformation-des-mdph-vers-une-simplification-des-demarches-et-des-parcours-de-vie