CONSULTATION DES ÉLUS LOCAUX : SYNTHÈSE DES RÉPONSES

Convaincue de l'importance cruciale de la dimension territoriale de l'accès aux services publics, la mission d'information a mis en ligne, sur le site du Sénat, une consultation des élus locaux pour connaître leur ressenti sur la situation des services publics dans leur territoire et, grâce à leurs témoignages, identifier les bonnes pratiques mises en oeuvre par certaines collectivités pour améliorer l'accès des usagers aux services publics, tant nationaux que locaux.

Entre le 14 avril et le 12 mai, la mission a recueilli les réponses et suggestions de quelque 1 157 participants.

La mission d'information remercie chaleureusement tous les élus qui ont pris le temps de répondre à ses nombreuses questions.

Profil des répondants

Sur 1 157 répondants, on note une très large part (93%) d'élus de l'échelon municipal :

- 62% de maires ;

- 17,5% d'adjoints au maire ;

- 12,5% de conseillers municipaux ;

- 3% de représentants d'EPCI.

Les échelons départemental et régional représentent en revanche une faible proportion des réponses (4 conseillers départementaux et 7 conseillers régionaux).

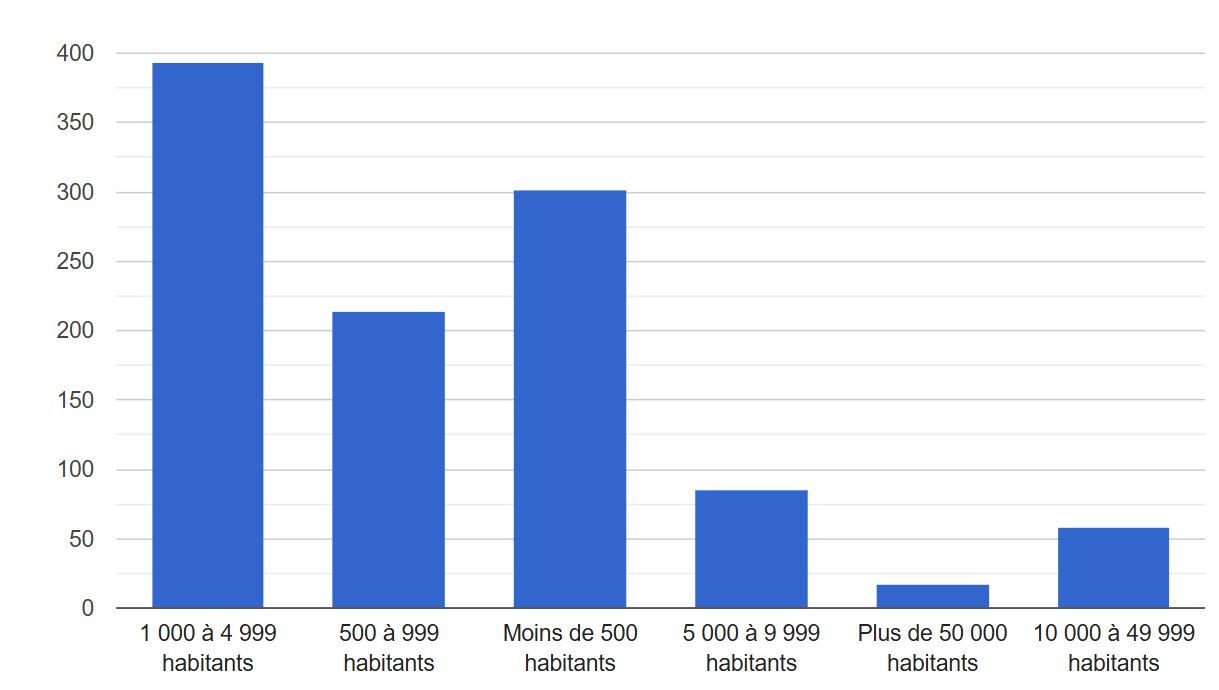

Les élus municipaux (1 070 réponses) représentent dans leur très grande majorité, comme le montre le graphique ci-après, de petites communes :

- moins de 1 000 habitants : 48% (moins de 500 habitants : 28% ; entre 500 et 999 habitants : 20%)

- plus de 5 000 : 15 % (entre 1 000 et 4 999 habitants : 37% ; moins de 5 000 habitants : 85%).

Les villes de plus de 50 000 habitants représentent, avec 17 réponses, seulement 1,6% des interlocuteurs de la mission d'information ; 5,4% pour les villes de 10 000 à 49 999 habitants (58 réponses).

Élus municipaux : quelle est la taille de votre commune ? (1 070 réponses)

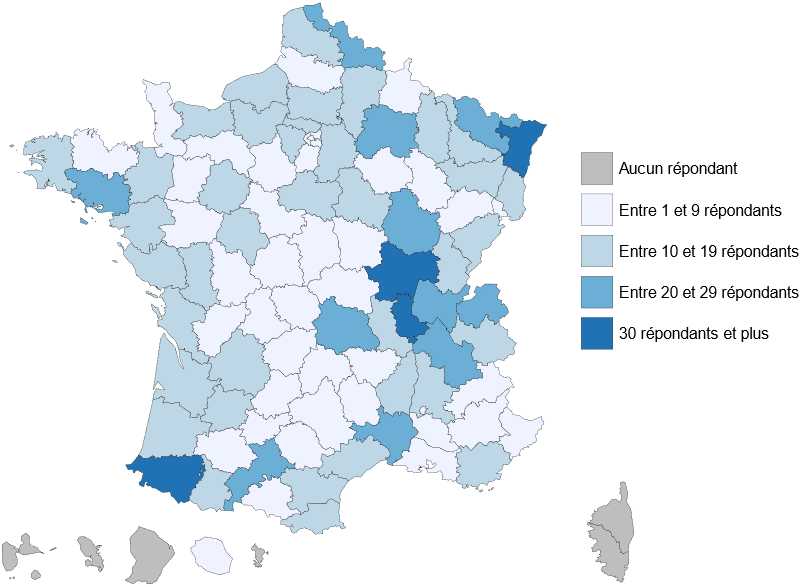

On observe en revanche une réelle dispersion géographique des réponses, illustrée par la carte ci-dessous : si les départements n'ayant pas répondu à la mission d'information sont rares, seuls quatre départements (Bas-Rhin, Pyrénées atlantiques, Saône-et-Loire, Rhône) ont envoyé plus de 30 réponses.

Nombre de répondants par département

I. UNE CONCEPTION EXTENSIVE DE LA NOTION DE SERVICES PUBLICS, ENVISAGÉE DANS UN SPECTRE LARGE

À cet égard un élu observe à juste titre : « Je ne suis pas certain de savoir ce qu'est le service public actuellement et ce qu'attendent les administrés de mon territoire » ; « La notion de services publics est souvent comprise par la population comme un champ qui comprend les banques, les distributeurs de billets, La Poste, les transports publics et privés... ».

Les services publics s'inscrivent ainsi dans un spectre large. Sont mentionnés non seulement les fermetures d'écoles, de trésoreries et d'organismes de protection sociale (CPAM, CAF...), les baisses d'effectifs de gendarmerie, le redéploiement de casernes de pompiers, la réduction de la présence des directions départementales des territoires (DDT) et les limitations des horaires d'ouverture des services publics classiques, jugés incompatibles avec les contraintes professionnelles des usagers, mais aussi :

- les suppressions de bureaux de poste et, de manière générale, la « dégradation du service postal », très fréquemment citée : un élu cite parmi les causes du « sentiment d'abandon » ressenti par certains Français « le manque de présence du facteur, qui discutait avec les gens et créait ce lien social qui disparaît progressivement », concluant que « La rentabilité est l'antithèse du lien social » ;

- les difficultés croissantes en matière d'accès aux soins reviennent régulièrement dans les réponses, les élus pointant aussi bien le fonctionnement des hôpitaux (fermeture, urgences saturées) et des maternités que le manque de professionnels de santé du secteur privé. Un élu dénonce, de manière plus globale, un « accès catastrophique aux organismes sociaux (CPAM, CAF, CARSAT), un accès compliqué aux services préfectoraux, hospitaliers, sociaux et médico-sociaux du département » ;

- la disparition de gares et de guichets SNCF ; la question des transports et les entraves à la mobilité des personnes sont récurrentes dans les réponses : l'insuffisance des transports en commun est très fréquemment citée parmi les causes de l'isolement des territoires, un élu notant une desserte ferroviaire « de plus en plus catastrophique ». Faute de disposer d'une solution de transport autonome ou d'avoir accès à des transports en commun, une distance de 4 kilomètres pour rejoindre une France services représente un réel obstacle pour certains usagers ;

- les fermetures d'agences bancaires et de distributeurs de billets ;

- la mauvaise qualité des services de téléphonie mobile (attente très longue en cas d'appel, réponse par un robot, etc.) et le manque de sérieux des entreprises chargées du déploiement de la fibre.

II. DES RÉPONSES NUANCÉES À LA QUESTION DE L'ÉVOLUTION DE L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DANS LA PÉRIODE RÉCENTE

Les réponses à la question « l'accès aux services publics s'est-il plutôt amélioré ou dégradé au cours des dernières années ? » sont souvent nuancées et mettent régulièrement en balance les évolutions négatives et les améliorations observées au cours de la période récente dans ce domaine.

1. Une approche positive qui tient à la simplification des démarches et à France service

Lorsque les élus penchent en faveur d'une amélioration de l'accès aux services publics, ils citent toujours les France-services, soit pour déplorer leur absence sur le territoire, soit pour se féliciter de leur existence.

Parmi les facteurs de simplification des démarches, de nombreuses réponses citent la dématérialisation, du moins lorsque les usagers sont correctement équipés et formés au numérique (« Pour les nouvelles générations, ça s'est plutôt amélioré. Nous avons accès à pratiquement tout par voie dématérialisée »). Certains élus jugent ainsi favorablement la prise de rendez-vous en ligne pour effectuer une démarche, par exemple en mairie ou en préfecture.

Dans ce registre positif, un élu estime ainsi que « La technologie actuelle et à venir est une chance à saisir pour améliorer le service et la satisfaction [...] ; paradoxalement elle pourrait permettre de retisser des liens entre le service public et les citoyens. Le numérique, des process sains et bien pensés et l'IA pourraient nous permettre de rendre un meilleur service et de lutter contre la grogne ambiante » ; un autre élu appelle les collectivités à « s'approprier l'IA générative ».

Lorsque les élus sont interrogés sur les initiatives qui ont permis, selon eux, l'amélioration des services publics dont ils ont la responsabilité, ils mentionnent fréquemment la dématérialisation (par exemple, en matière d'inscription et de paiement des activités périscolaire) comme un facteur de progrès (voir infra) : les conséquences de la numérisation diffèrent en effet selon le type de public ou de démarche.

2. Un consensus sur les deux principales causes de dégradation constatées en matière d'accès aux services publics : désengagement de l'État et dématérialisation, à l'origine d'un risque de « précarité relationnelle »

« Quand on ne peut plus mettre un nom et un visage sur un agent du service public, on ne peut guère s'étonner que les termes même de "service public" n'aient plus de sens pour nos administrés. »

Quand les réponses penchent en faveur d'une dégradation de l'accès aux services publics, elles mettent en avant :

- l'« érosion régulière des services publics de proximité », souvent associée à un « désengagement de l'État » dans les territoires ruraux ; à ce propos certains élus affirment être confrontés aux même difficultés que les usagers dans leurs contacts avec les administrations nécessaires à l'exercice de leur mandat (« pas d'interlocuteur à la CAF ou à l'Urssaf, sauf des boîtes vocales ») ; « en particulier avec les services sociaux [...], nous nous heurtons aux mêmes difficultés qu'un usager lambda, avec des interlocuteurs plus rares ») ;

- et la dématérialisation des démarches (« La dématérialisation est une grande souffrance pour nos administrés »), à laquelle sont imputées cause une perte regrettable de contact humain ainsi que des difficultés particulières pour certains usagers.

Dégradation des services publics : des causes multiples

49% des élus (sur 1 051 réponses) imputent les difficultés d'accès aux services publics aux contraintes du territoire (la plupart de ces répondants - 92,6% - viennent de territoires ruraux) 41% au profil des usagers (âge, insuffisance des réseaux et/ou de l'équipement numérique, difficultés à s'approprier les procédures dématérialisées).

Les autres réponses se partagent entre des causes telles que la dématérialisation des services publics, le manque de personnels et les difficultés de recrutement de fonctionnaires et de contractuels, la complexité des dossiers et des normes, l'insuffisance de l'information, des horaires d'ouverture des mairies et des transports en commun, le désengagement de l'État, un accès téléphonique complexe aux services publics, etc. Un élu met en cause le caractère « très inaccessible » tant des préfectures que des conseils départementaux et des EPCI.

Un élu note le lien entre un accès aux services publics jugé « dégradé à certains égard » et le « sentiment d'abandon » ressenti par certains habitants de communes rurales.

« L'accès aux services publics dans notre territoire s'est globalement dégradé au cours des dernières années. Cette dégradation s'explique principalement par l'éloignement progressif de nombreux services publics de proximité, qui ont vu leurs implantations réduites ou supprimées. Parmi les exemples les plus marquants :

La trésorerie : sa fermeture a obligé les usagers à se déplacer beaucoup plus loin pour leurs démarches fiscales ou comptables, ce qui complique l'accès, en particulier pour les personnes âgées ou sans moyen de transport.

La DDT (Direction Départementale des Territoires) : la réduction de sa présence territoriale rend plus difficile le suivi des dossiers d'urbanisme, d'environnement ou d'agriculture, qui nécessitent désormais un accompagnement à distance, moins personnalisé et plus complexe à gérer pour les petites communes.

La Poste : dans de nombreuses communes rurales, les bureaux de poste ont réduit leurs horaires d'ouverture, voire fermé, au profit d'agences postales communales ou de relais en commerces de proximité, avec des services souvent amoindris.

Ces évolutions s'inscrivent dans un mouvement de rationalisation des services de l'État et des grands opérateurs publics, souvent justifié par des objectifs de réduction des coûts, mais qui ont un impact direct sur l'égalité d'accès au service public, notamment en zone rurale ou peu dense. Cela génère un sentiment d'abandon chez de nombreux habitants, accentué par des difficultés d'accès au numérique (zones blanches, maîtrise des outils) alors que de plus en plus de démarches sont désormais dématérialisées. »

La distance qui se creuse ainsi entre l'usager et les services publics est, selon la formule éclairante d'un élu, à l'origine d'une véritable « précarité relationnelle » pour les personnes concernées.

« La dématérialisation est adaptée à un public autonome mais totalement inadaptée et source d'angoisses pour un public défavorisé accentuant un sentiment de déclassement social, non accès aux droits et source d'agressivité »

Un élu souligne par ailleurs les conséquences de ces évolutions sur la démotivation d'agents jugés « à bout de souffle » (« les services publics sont touchés par une certaine lassitude sociale qui impacte le service aux usagers »), dans un contexte marqué par le déclin de l'attractivité de la fonction publique, le manque de reconnaissance à l'égard des agents et le développement des incivilités.

3. Difficultés liées à la dématérialisation des services publics : des causes diverses

Les difficultés liées à la dématérialisation tiennent aux équipements nécessaires (ordinateur et imprimante-scanner, qui pèsent sur le budget de certains usagers ; raccordement à la fibre), aux difficultés liées aux mots de passe et aux connexions incertaines (un élu évoque le « parcours du combattant » pour créer un dossier FranceConnect ; un autre demande « la connexion internet pour tous »). L'exclusion de certains publics est par ailleurs dénoncée :

- la situation des seniors peu familiarisées avec le numérique est récurrente dans les réponses ; un autre élu fait valoir que « le QR code est déjà un obstacle pour beaucoup » ;

- un élu soulève également l'inadaptation des jeunes, très habiles sur leur smartphone mais souvent démunis face à un ordinateur. On note une suggestion consistant à « faire des formations aux lycéens qui vont devoir gérer plus tard soit leurs déclarations d'impôts, leur inscription Ameli, ou toutes demandes d'aides au logement. La formation à ces sites de service doit être enseignée au lycée ».

Un élu municipal exprime par ailleurs une attente forte en matière d'accessibilité, qui concerne « 12 millions de personnes en situation de handicap et 8 millions d'aidants en France ».

De nombreuses réponses soulignent en outre les obstacles considérables auxquels se heurtent les « cas singuliers », les personnes qui « ne rentrent pas dans les cases » des menus déroulants ; pour ces dossiers complexes, le contact humain - guichet ou téléphone - est une nécessité, faute de quoi l'usager se sent « délaissé », « isolé », voire menacé par une forme de « phobie administrative ».

Parmi les services publics dont la dématérialisation augmente la complexité, des élus citent les déclarations d'urbanisme et la délivrance des cartes grises (selon un maire, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) « ne sait pas traiter les cas particuliers [en matière de carte grise] et l'usager, de même que les élus, n'ont accès à aucun interlocuteur physique » : « l'État est défaillant et n'exerce pas l'autorité suffisante sur cette agence »).

Il est déploré que le remplacement des guichets ou du contact téléphonique par des démarches en ligne pèse finalement sur les usagers : « Les Français ont vraiment l'impression qu'ils doivent faire le travail sur internet à la place de leurs interlocuteurs qui ont disparu ».

4. Quelles solutions pour mieux accompagner la dématérialisation ?

Un certain nombre de réponses appellent ainsi, parallèlement à la dématérialisation des services publics :

- au maintien de l'accueil physique des usagers (parfois en accompagnement de la dématérialisation) ainsi que des conseillers numériques ; à l'amélioration de l'accueil téléphonique (notamment par la CAF et la CNAV) ;

- de revenir au papier pour les usagers qui le souhaitent (demandes de CNI, de passeports, de cartes grises et de permis de conduire) : si cette mesure n'est « pas forcément une simplification pour les collectivités, ce serait un retour de service à la population » ;

- à des efforts de simplification des sites publics, incluant le recours au « français de tous les jours » ;

- à la mise en place d'un « numéro national unique pour toute les démarches administratives » à l'attention des personnes « mal à l'aise avec les procédures dématérialisées », les répondants ayant pour instruction « d'orienter les demandeurs vers les services compétents en leur donnant un numéro de téléphone et pas une adresse mail » ; cette « plate-forme nationale avec un accueil téléphonique [permettrait] à l'usager de poser sa question et être dirigé vers les bons interlocuteurs qui peuvent accompagner sa démarche ».

5. Des élus engagés contre la fracture numérique

Nombre d'élus témoignent de leur engagement pour accompagner les usagers menacés par la fracture numérique :

Le déploiement de conseillers numériques, à l'initiative de communes ou d'intercommunalités, souligne l'engagement des élus contre la fracture numérique. Ainsi, les trois conseillers numériques déployés par la Communauté urbaine d'Arras « interviennent lors d'ateliers thématiques, d'ateliers libres (pour revoir certaines notions à la demande des usagers) et d'entretiens spécifiques (accompagnement aux démarches individuelles) » : « en 2024, 415 ateliers se sont déroulés au sein de 20 communes et 1 955 personnes ont assisté à ceux-ci ».

En revanche, un élu déplore le manque de suivi d'ateliers numériques organisés par la commune pour former les usagers : « Ma commune a mis en place l'an passé, chaque semaine, un atelier du numérique gratuit [...] mais seulement une dizaine de personnes se sont inscrites. Que faire ? » ; un autre répondant note « le manque d'envie [de certains usagers] de s'intéresser ou progresser dans les outils numériques ».

6. Les compétences des maires en question : « la mairie devient un bureau de renseignement »

L'un d'eux déplore la disparition des compétences des communes sur les sujets pour lesquels l'EPCI a pris l'ascendant (cas d'un PLUI). Dans le même esprit, un autre répondant observe que « Les habitants des zones rurales ont un sentiment d'abandon de la part de l'État. Ils se tournent vers les mairies qui perdent progressivement leurs compétences au profit des intercommunalités dont les services paraissent, parfois, bien loin des préoccupations des habitants ».

Ainsi, face à ce mouvement de centralisation par les EPCI, « la mairie [...] devient un bureau de renseignement ». Dans cette logique, un élu relève que « les cartes d'identité se font ailleurs, les passeports également, et même le recensement se fait sans contact avec un élu ».

La complexité de l'articulation des compétences (« qui fait quoi ? »), en lien avec le « mille-feuilles administratif », conduit certains usagers à s'adresser systématiquement à la mairie, considérant que celle-ci est « à leur disposition », aggravant ainsi le malaise des maires confrontées à des comportements inciviques (« La numérisation, et le non remplacement de fonctionnaires, ont aussi contribué à creuser le fossé entre les usagers et les services publics, pas seulement pour les séniors ou les personnes aux ressources modestes. Les usagers se tournent vers les mairies qui n'ont pas forcément les connaissances ou les moyens de répondre. Du coup, les usagers sont plus agressifs, ils ont le sentiment de ne pas être entendus, compris et d'être des laissés pour compte ! »).

III. UN JUGEMENT GLOBALEMENT FAVORABLE SUR LE FONCTIONNEMENT DES FRANCE SERVICES, MALGRÉ LA RÉAFFIRMATION DU RÔLE DÉCISIF DES MAIRIES DANS L'ACCUEIL DES USAGERS

« En l'état actuel, il est impossible d'améliorer l'accès des administrés aux services publics locaux sauf de multiplier les structures France services. »

1. Les France services : un progrès qui « remet de l'humain » dans le contact avec les administrations

Les France services sont quasi-unanimement considérées comme un progrès, plus précisément « parce qu'elles remettent de l'humain [...] face aux plateformes téléphoniques ou internet ». L'absence de France services dans une commune est généralement déplorée par les répondants qui appellent à une extension du dispositif sur le territoire (« Il n'y a pas assez de structures France services » ; « Les structures sont bien, mais il en faudrait bien plus » ; « Il y aurait intérêt à ce que des permanences aient lieu dans chaque commune, au plus près des gens ».

Les commentaires sont régulièrement élogieux (« très bon fonctionnement » ; « une grande réussite » ; « de bons retours » ; « services de très bonne qualité » ; « la satisfaction des usagers fait plaisir à voir »).

De nombreux répondants appellent ainsi au déploiement des Frances services dans les communes non dotées et au développement de solutions itinérantes.

La qualité et l'implication des agents sont régulièrement mentionnées : « Nous devons cette qualité de service avant tout à l'équipe en place, particulièrement dynamique et engagée, qui connaît bien le territoire et ses enjeux. Leur capacité d'écoute, leur disponibilité et leur réactivité font la force de France services sur notre secteur ».

Parmi les bonnes pratiques locales, un élu évoque la présence, dans le même local, d'un conseiller numérique, d'une cyberbase, d'un espace emploi-formation et d'un Point info senior. Un autre note les permanences appréciables que certains services publics (« impôts, CAF, La Poste notamment ») viennent tenir dans les locaux France services. D'autres collectivités mettent en place de partenariats « au-delà des services publics » : « assistante sociale, UDAF, psychologue, réflexologue, Mission Locale, agence d'insertion ». On note également l'organisation, par des collectivités, d'« expositions d'artistes locaux dans les murs de la structure » pour renforcer la notoriété de France services.

Dans une logique d'« aller-vers », la Communauté urbaine d'Arras a mis à l'étude, dans le cadre de la recherche de partenariats locaux, une action entre une France services et la Maison de l'emploi et des métiers « pour faciliter le parcours des demandeurs d'emplois ».

2. Un bémol : des structures rendues nécessaires par le désengagement de l'État dans les territoires

- Selon certains élus, si les France services ont amélioré l'accès aux services publics, cette évolution n'a permis qu'un rattrapage partiel de la situation antérieure aux vagues de fermeture des services publics.

- Dans cet esprit, le succès des France services est surtout le reflet du manque de services publics de proximité : « l'affluence importante et grandissante témoigne du besoin absolu qu'ont les citoyens d'avoir des structures locales et humaines. La fracture numérique doit être compensée et les services publics de proximité rétablis ».

- Le déploiement des France services, porté par les collectivités territoriales, est présenté de manière récurrente une conséquence du désengagement de l'État (les France services seraient un « cache misère », un « palliatif à la carence d'état dans les territoires » ; « les maisons France service sont l'affirmation, la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État »).

- Le dispositif pèse sur les finances des collectivités territoriales (40 000 euros par an selon un élu ; 120 000 euros pour une commune porteuse de deux structures, l'une mobile et l'autre en QPV) : « l'État reporte sur les municipalités la charge de ces structures qui sont cependant fort utiles » ; « Des services bien rendus mais portés à bout de bras par l'interco alors que l'État fait croire qu'il est le financeur de ce service » ; un élu exprime des doutes sur la « multiplication des agences en cette période d'économies budgétaires ». L'appel à renforcer le financement des France services par l'État est récurrent.

3. Les limites du dispositif

Certains élus expriment des réserves à l'égard des France services :

- La faiblesse des effectifs peut rendre le service « fragile puisqu'il arrive régulièrement que le lieu soit fermé pour cause de maladie ».

- Les France services ne répondent qu'à des besoins « basiques » et font aux usagers des réponses « trop souvent incomplètes » car « les agents n'ont pas forcément des formations aussi pointues que les services concernés ».

- Des réponses regrettent un « lien complexe avec certaines administrations », qui limite l'efficacité des interventions des personnels ;

- on note quelques remarques sur l'insuffisante confidentialité garantie aux usagers :

- Si certains témoignages font état d'un « engorgement » des structures France service en raison d'un afflux de demandes, ce qui souligne selon eux l'urgence de « renforts », les France services sont fréquemment jugées trop mal identifiées par les usagers : un élu observe le contraste entre un taux de satisfaction de 98 % et la faible notoriété des France services (connues par 36% des usagers potentiels). Ce point constitue une vraie limite à leur efficacité et plaide pour un effort accru en termes de communication. Ainsi, selon la Communauté urbaine d'Arras, malgré un taux de satisfaction élevé, « un travail important de communication reste à mener auprès du grand public afin de faire connaître les différentes antennes. En effet, les résultats du "baromètre du non-recours", réalisé en fin d'année 2024, montrent que seuls 4% des répondants déclarent fréquenter une Maison France services pour réaliser des démarches administratives ».

- Certains élus assument par ailleurs d'ignorer l'existence des Frances services (« Je n'en avais même pas entendu parler » ; d'après d'autres témoignages les horaires d'ouverture indiqués en ligne, parfois erronés, constituent une vraie difficulté pour les usagers qui doivent parcourir des distances importantes pour se rendre dans une France services.

- Par-delà une ouverture au public jugée insuffisante (« seulement deux journées par semaine », les horaires devraient, selon certaines réponses, mieux s'adapter aux usagers actifs en ouvrant parfois le soir et le samedi matin ; un élu pointe des « horaires sans lien avec le monde rural » ; d'autres réponses font toutefois état d'une amplitude horaire appréciable (« de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h ») ; on note également une remarque sur des « rendez-vous trop souvent espacés de plusieurs semaines, ce qui ne permet pas forcément un suivi toujours efficace » ;

- On note par ailleurs l'expression de doutes sur la qualité des services offerts aux usagers, en raison d'une formation insuffisante des conseillers, voire d'un « manque de compétence ou d'expertise » de ceux-ci ;

- Les distances à parcourir pour accéder aux France services sont régulièrement déplorées : de nombreuses réponses observent que les structures France services sont implantées dans les communes principales des EPCI, aggravant la situation des « personnes en déficit de mobilité », et au premier chef des personnes âgées (distance à parcourir : jusqu'à 30 km). Un élu évoque à cet égard la mise en place d'un « service de taxi à la demande » organisé par son intercommunalité. Un répondant alerte sur les conséquences possibles, dans les ZFE, de cette implantation. Dans ce contexte, les formules itinérantes parfois proposées aux habitants des petites communes sont unanimement saluées, même si certains élus regrettent la rareté des passages (le rythme d'une matinée par mois est considéré comme insuffisant compte tenu de la demande ; on note l'expression récurrente d'une demande d'amplification de ces solutions mobiles) ; un élu observe que, en raison de l'éloignement de la France services la plus proche, « c'est la secrétaire de mairie qui, déjà débordée, doit répondre à toutes les demandes, sans compensation financière de l'État ». Une autre réponse appelle à la mise en place de de rendez-vous à domicile pour résoudre la question de la distance ;

- On observe, sauf rares exceptions, des réserves sur les France services implantées dans les locaux de La Poste (« un pis-aller ») : sont allégués les « horaires trop restreints de La Poste », l'absence d'espace de confidentialité et un accompagnement des usagers jugé perfectible ; un élu suggère l'implantation des France services dans les mairies « pour vraiment apporter la réponse aux besoins des administrés ».

Les deux témoignages ci-dessous résument clairement les avancées permises par les France services et les défis de l'avenir du dispositif :

« La structure France services de notre Intercommunalité est devenue LA structure indispensable. Des agents compétents, efficaces, qui peuvent rendre des services très importants à la population. Mais ce bus n'est présent que deux fois par mois dans notre commune. Les agents sont très sollicités, énormément de dossiers, de plus en plus complexes. Ils se substituent complétement aux agents de l'état dans leurs propres structures, qui ne remplissent pas ce rôle d'aide et de prise en charge des difficultés sur les dossiers difficiles à remplir par les administrés. (CAF, Caisses de Retraite, MDPH, Banques, RSA...). Dans les milieux ruraux, ils sont devenus indispensables mais trop peu nombreux. »

***

« Le fonctionnement des structures France services sur notre territoire constitue une avancée intéressante, mais reste une réponse partielle face à la perte progressive des services publics en zone rurale.

Les maisons France services ont été pensées comme des supplétifs destinés à compenser les fermetures de guichets physiques (Trésoreries, DDT, CAF, CPAM, etc.). Elles offrent un accueil de proximité, souvent apprécié, avec du personnel formé pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives du quotidien.

Cependant, plusieurs limites persistent :

Localisation : ces structures restent encore éloignées pour certains habitants, notamment dans les communes rurales enclavées. Les formules itinérantes, lorsqu'elles existent, sont une piste prometteuse mais encore trop rares ou peu fréquentes.

Horaires : les amplitudes horaires peuvent être insuffisantes, avec des permanences limitées qui ne couvrent pas toujours les besoins des usagers actifs ou peu disponibles.

Panel de services : même si l'offre couvre un socle commun (impôts, santé, emploi, retraite, etc.), elle ne permet pas de traiter tous les dossiers en profondeur. L'accompagnement est souvent généraliste, et de nombreux cas nécessitent encore l'intervention d'un service spécialisé, parfois situé loin et difficilement joignable.

Le financement des maisons France services repose en grande partie sur un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Si l'État impulse le dispositif, il en délègue largement la mise en oeuvre et la charge financière aux intercommunalités ou aux communes, qui doivent assurer l'accueil, le personnel et les moyens logistiques. Cela peut poser des problèmes de soutenabilité financière, notamment dans les territoires ruraux aux ressources limitées, et contribuer à un sentiment d'injonction descendante sans moyens suffisants.

Concernant les synergies avec les services publics locaux, quelques coopérations ont vu le jour, notamment avec les communes pour l'hébergement des permanences ou la diffusion d'informations, mais ces démarches pourraient être renforcées et mieux structurées à l'échelle intercommunale ou départementale.

En résumé, les maisons France services jouent un rôle utile mais complémentaire, et ne sauraient se substituer entièrement à une présence plus forte et directe des services publics sur le territoire. Leur montée en puissance est souhaitable, à condition d'en élargir l'accessibilité, les moyens et les partenariats locaux, et de mieux équilibrer la charge entre l'État et les collectivités. »

4. La question du panier de services : pour ou contre son extension ?

- Certains répondants plaident pour une extension du panier de services. Ainsi, en matière de finances publiques, un élu déplore que le panel se limite à l'impôt sur le revenu (« pour les questions relatives aux droits d'enregistrement ou aux successions, les usagers sont renvoyés sur le réseau DGFiP, dont les horaires de réception sont dorénavant limités à quelques demi-journées par semaine »).

- D'autres, à l'inverse, alertent sur le risque lié à un élargissement excessif du panier de services, qui peut nuire à l'efficacité des agents : « En ouvrant le champ des missions données, les agents ont perdus en spécialisation et donc en qualité de réponse apportée aux usagers » ; « l'éventail excessif de leur champ d'intervention et la limite humaine de leurs compétences les conduit inexorablement à rester dans le superficiel ». Des doutes sur la possibilité de maintenir une qualité de service équivalente avec l'extension de l'offre de services sont fréquemment exprimés (« Le panel des services est satisfaisant, son extension s'opposerait au maintien des compétences requises des agents »).

- Certaines réponses traduisent des interrogations sur l'extension du panier à Ma Prime Rénov, qui « ne répond pas au rôle premier de France services : les questions sur Ma Prime Rénov sont avant tout techniques, alors que France services vient en aide aux personnes bloquées informatiquement [...] ou pour lesquelles la demande n'avance pas et le service est injoignable ».

5. Une conviction partagée : « les mairies sont depuis longtemps un France services avant l'heure ! »

Considérant que la mairie demeure « le premier service public de proximité », certains élus font valoir que les usagers s'adressent d'abord à leur mairie, où ils sont orientés si nécessaire vers France services : « c'est la mairie qui est vraiment la porte d'entrée » ; « la mairie reste le premier service public de France ! Aussi, du fait de l'éloignement d'un certain nombre de services publics, les mairies jouent le rôle d'amortisseur en apportant des réponses à des personnes ne sachant vers qui se tourner » ; « les mairies sont depuis longtemps un France services bien avant l'heure ! » ; « les usagers préfèrent venir en mairie où ils connaissent la personne qui les renseigne ».

Dans cette logique, certains élus appellent à l'organisation de permanences France services « dans chaque mairie une fois par semaine ».

Selon cette approche, les avantages que présentent les mairies par rapport à France services tiennent à leur polyvalence : « Il est temps de mesurer l'efficacité des maisons France services. Le coût à la personne est très élevé. Il serait plus efficient que ces demandes soient directement faites en mairie [...]. L'avantage est que les personnes qui viennent demander de l'aide pour remplir un formulaire ont très souvent d'autres problèmes sociaux à régler. Ces personnes peuvent être mises en relation avec les adjoints chargés du social qui les aiguillent parfaitement : CCAS, banque alimentaire, assistante Sociale... ».

Un élu souligne en outre l'intérêt des CCAS en matière d'aide aux démarches et se félicite de l'« implication des élus des CCAS, [qui] peuvent aider à orienter les administrés vers le bon interlocuteur » ; « Les élus et le CCAS s'investissent pour accompagner les usagers pour les demandes d'aide sociale ou pour d'autres démarches comme les déclarations de revenus, les demandes de pension ou de pension de réversion, les inscriptions en EHPAD... ».

IV. UN ENGAGEMENT PARTAGÉ POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES USAGERS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Les témoignages adressés à la mission d'information traduisent un engagement réel des élus pour « répondre au mieux aux besoins des usagers » et leur volonté « de répondre de manière plus directe et humaine aux besoins de la population, malgré les contraintes croissantes en matière de moyens et de compétences ».

Les initiatives et bonnes pratiques qu'ils partagent avec la mission d'information sont souvent très concrètes.

1. Des initiatives destinées à perfectionner les services publics locaux

Les élus témoignent d'un réel dynamisme en la matière :

- dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance, on note diverses initiatives (ouverture d'écoles, de centres de loisirs, de haltes garderies, de restaurants scolaires, de crèches ou micro-crèches, d'un « foyer de vie pour personnes en situation de handicap », mise en place de structures d'accueil en temps périscolaire, développement de l'aide aux devoirs) ;

- en matière de transition écologique, on note la création d'un « service éco-habitat qui propose gratuitement un diagnostic pour les habitants voulant améliorer leur consommation énergétique avec des solutions et un accompagnement sur leur projet » ;

- dans le domaine de la santé, les initiatives sont importantes : création d'un « service municipal de santé avec quatre médecins salariés par la commune et trois assistantes à 80 % » ; projet d'un « pôle santé associant le Centre municipal de santé et une structure libérale dans le même bâtiment, favorisant le "mieux travailler ensemble" entre public et privé » « prise en charge du transport pour les visites chez les médecins, lorsque l'administré n'a pas d'autre solution » ;

- à l'égard des personnes âgées, on note des initiatives concernant le financement de véhicules de fonction pour les aides à domicile ou le « portage de repas aux aînés ».

2. Bonnes pratiques pour améliorer l'accès aux services publics locaux

Les témoignages adressés à la mission d'information font état d'initiatives telles que :

- l'adaptation des horaires d'ouverture des services administratifs de la mairie (« nocturne le mercredi jusqu'à 19h » ; « tous les matins sauf le dimanche ») ;

- des efforts en matière de « contact et explication en mairie » ; l'aménagement d'une permanence « dans une partie éloignée de la commune » ;

- le renforcement des moyens du CCAS ; « cantine à un euro » ; « aide aux démarches pour les seniors » ;

- la création d'une maison des services « où seront regroupés 15 structures directement liées aux services à la population (CAF, CARSAT, CCAS, associations caritatives... ») et d'une « Maison des solidarités, en lien avec l'ensemble des institutions traitant des questions sociales » ;

- un projet de « numéro vert » pour « compléter et fluidifier la réponse aux habitants [...] et s'assurer qu'une réponse est systématiquement apportée » ;

- la création d'une adresse mail dédiée à l'urbanisme ;

- en matière d'« aller-vers », le « déplacement de l'agent au domicile des personnes », destiné aux personnes âgées et handicapées.

Certains répondants font valoir, à l'attention des structures France service, la mise à disposition de locaux et de solutions itinérantes. La Métropole de Lyon a par ailleurs développé des actions d'« aller vers » (bus itinérant) : « en 2024, 201 actions d'"aller-vers" ont été menées auprès de 137 structures (157 actions et 1721 personnes reçues) ».

Enfin, le recrutement de nouveaux agents revient régulièrement : conseillers numériques, parfois mutualisés avec une commune voisine ; augmentation des effectifs du CCAS ; création de postes dédiés à l'urbanisme (ou « embauche d'un urbaniste ») ; prise en charge du recours à une traductrice de langue des signes pour les réunions en mairie ou à l'école.

On observe en outre le recours à des prestataires privés (« La délégation à des prestataires privés a notamment facilité l'accès aux cartes grises sur le territoire », pour un coût jugé « correct ».

3. La dématérialisation, gage d'un accès élargi aux des services publics locaux

La dématérialisation des services publics locaux revient régulièrement parmi les témoignages d'élus, signe de l'ambivalence du numérique, à la fois condition de la simplification des services publics (« la dématérialisation est une bonne chose pour les services municipaux » ; la digitalisation de l'accès aux services publics « a aidé au développement de collectivités en milieu rural en permettant un temps de réponse réduit et une accessibilité facilitée ») et de la dégradation de l'accès de l'usager à ces services.

L'urbanisme illustre cette ambivalence : un répondant estime que la dématérialisation vise à « simplifier l'instruction des demandes d'urbanisme », d'autres estiment que « les administrés n'adhèrent pas toujours [à la dématérialisation de l'urbanisme », que « la dématérialisation des demandes d'urbanisme est trop compliquée pour les petits dossiers des particuliers », et que « c'est probablement [la dématérialisation de] l'urbanisme qui pose le plus de questions. Le virage de la dématérialisation s'est assez bien passé, mais pour les personnes qui ne peuvent le faire on prend toujours les dossiers papier ».

On observe donc l'absence d'unanimité à l'égard de la dématérialisation de l'urbanisme, certains élus critiquant pour leur part la persistance des documents papier, cause de « doublons », et appelant l'« arrêt des dossiers papier afin de développer la numérisation des dossiers ».

La dématérialisation de la gestion du périscolaire est souvent mentionnée (inscription et paiement à distance : « mise en place d'un portail des familles pour les réservations de cantines et garderies et paiement en ligne ») ; guichet unique en ligne en matière de périscolaire ou de restauration scolaire pour que les familles utilisent le même portail « quel que soit le gestionnaire [...], que ce soit la commune ou l'intercommunalité ».

La prise en rendez-vous dématérialisée, parfois commune à plusieurs municipalités, est fréquemment citée ; elle permet un « gain de temps lors du passage en mairie ».

Dans le sillage d'efforts relatifs à la dématérialisation des services publics locaux, des élus mentionnent le développement d'outils numériques, parfois mutualisés avec d'autres communes : mise en place de logiciels destinés à la gestion des cimetières (on note la mise en place d'un « QR code aux entrées de chaque cimetière ») ; d'autres répondants font état de la mise à disposition à la mairie d'un ordinateur et d'une connexion internet pour faciliter les démarches des habitants. Certains demandent la création d'une aide aux petites communes pour créer leur site web.

4. Des élus soucieux d'atténuer les effets de la dématérialisation pour certains publics

Certains élus considèrent que le recrutement d'écrivains publics ou d'« accompagnateurs polyvalents pour aider les gens à rédiger leurs dossiers » serait une solution pour mettre « de l'humain au service des plus démunis sociaux et cognitifs ».

On note par ailleurs des initiatives visant à :

- maintenir l'accueil physique des usagers : un élu relève l'ouverture du service de l'urbanisme « tous les matins sans rendez-vous » ainsi que, en cas de refus, un appel systématique du demandeur par l'agent « pour expliquer le motif de refus et proposer une solution ou une modification du projet » ; le rôle des secrétaires de mairie pour assurer un accueil humain est régulièrement souligné (« La secrétaire de mairie reste la seule solution pour les personnes âgées ou ayant des difficultés numériques ») ; on note également la mise en place, dans une collectivité, d'un « accompagnement des administrés en difficultés » ; parmi les initiatives ainsi déployées on peut citer la formation des agents « pour améliorer l'accueil et l'écoute », la mobilisation du « personnel de l'accueil [qui] accompagne, explique et peut aider les personnes qui viennent » ainsi que la mise en place d'une « aide aux démarches administratives » (un élu évoque l'intérêt que présenteraient des écrivains publics dans ce domaine) ;

- accompagner les usagers dans leurs démarches numériques : mise en place d'une formation à l'utilisation du « portail des familles » pour les parents au moment de la rentrée scolaire « pour expliquer comment faire les démarches » ; un élu fait état de l'engagement personnel du maire, qui « réalise les démarches des administrés depuis l'ordinateur de la mairie (demandes de cartes d'identité...) » ; un autre témoignage souligne l'importance, parallèlement au démarches en ligne depuis le site de la mairie, de ménager des rendez-vous pour les usagers ayant besoin d'aide (« Les échanges en présentiel permettent souvent de rassurer les usagers. Le fait d'être face à un interlocuteur "bien réel" y participe grandement. Il remet l'usager au centre des préoccupations du service public ».

Ainsi, la Métropole de Lyon témoigne du développement d'une « offre d'assistance numérique » pour « mieux accompagner les publics en situation de fragilité numérique » (trois services : orientation vers des espaces de médiation numérique, prise de rendez-vous avec des conseillers numériques et possibilité de contacter par téléphone des médiateurs numériques). En 2024, la hotline a ainsi enregistré 2 200 appels, avec un taux de satisfaction de 94% : « parmi les appelants, 30% sont des personnes sans emploi et bénéficiaires de minima sociaux, et environ 30% sont des seniors âgés de 70 ans et plus ».

5. Initiatives destinées à faciliter l'accès aux droits

Parmi les témoignages soulignant l'engagement des élus en faveur de l'accès aux droits, on relève plus particulièrement :

- l'intérêt, pour la Métropole de Lyon, de la création d'« espaces multi-services, rassemblant les différents acteurs intervenant sur le champ de l'accès aux droits dans un même espace » et note le bilan très positif de « réunions d'information et d'orientation à destination des bénéficiaires du RSA, rassemblant plusieurs acteurs de l'accès aux droits (CAF, CPAM, associations, etc.) » ;

- le souhait de la Communauté urbaine d'Arras de « garantir un équilibre territorial en matière d'accès aux droits et d'offre de services » : l'expérimentation « Territoire Zéro Non-Recours » sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Arras, intégrée à la convention territoriale globale (CTG), vise à « réduire le taux de non-recours aux droits et aides sociales en facilitant la transversalité entre les acteurs de l'action sociale et de la solidarité, le repérage des publics en situation de « non-recours » (par la mise en place d'actions "d'aller-vers" et de "faire avec"), en renforçant l'interconnaissance des professionnels des dispositifs d'aide sociale et de solidarité afin de mieux accompagner et orienter les usagers ». Un « baromètre du non-recours » a été établi avec l'Observatoire du non-recours aux droits et services dans le cadre de cette expérimentation.

Le baromètre du non-recours (enquête conduite en 2024 par la Communauté urbaine d'Arras)

« Le sujet de l'accès aux services publics est une des thématiques abordées dans un "baromètre du non-recours" aux droits sociaux diffusé sur le territoire communautaire et construit avec les partenaires communautaires de l'action sociale et de la solidarité (CAF, MSA, CPAM, France Travail, Département du Pas-de-Calais, centres sociaux, CCAS, bailleurs sociaux et structures associatives et d'intérêt communautaire) et l'Observatoire du non-recours aux droits et Services rattaché à l'Université de Grenoble.

Ce baromètre, déployé en fin d'année 2024, a permis de recueillir 2 600 réponses.

Les résultats indiquent que :

- 23% des répondants mobilisent les organismes de sécurité sociale et le service public de l'emploi (France Travail) pour accéder à leurs droits ou disposer d'informations en matière de prestations sociales ;

- 21% s'orientent plutôt vers les services de proximité des collectivités (Mairies, CCAS, Centres sociaux et services sociaux du Département) ;

- 4% mobilisent le réseau des "Maison France Services".

Les usagers utilisent donc différents canaux pour accéder aux services publics, mais l'outil principalement utilisé reste internet pour s'informer et contacter les services publics (64% s'informent sur internet et 57% contactent les administrations par internet). Globalement, les usagers sont à l'aise avec les démarches en ligne.

Pour autant 38% des répondants déclarent rencontrer des difficultés pour réaliser des démarches administratives. Pour les publics les plus fragiles, la complexité des démarches pour accéder à un droit et la dématérialisation constituent les freins principaux.

12% des répondants considèrent que la fermeture d'accueils administratifs a eu un impact sur leurs droits et prestations.

L'éloignement des services publics des institutions qui délivrent des prestations sociales s'explique principalement par la réorganisation des modes d'accueils au profit de la dématérialisation des démarches.

Le "baromètre du non-recours" a permis d'identifier des difficultés dissemblables en fonction des profils. Ainsi, les publics en zone rurale du territoire sont plutôt des personnes âgées qui peuvent se trouver en situation d'illectronisme et souhaitent être accompagnées dans leurs démarches. Les publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont eux exposés aux difficultés d'accès aux services publics numériques car ces personnes ne disposent pas des outils adaptés pour réaliser leurs démarches (ordinateur, scanner, imprimante, etc.). Les difficultés rencontrées par les habitants pour accéder aux services publics génèrent ainsi des situations de non-recours aux droits sociaux pour 16% des répondants. »

Toutefois, un élu observe que les initiatives de sa commune pour développer les services au public (agence postale, France Service, conseiller numérique, secrétariat de mairie représentant 2,5 ETP, médiathèque) représentent un coût élevé pour la collectivité alors-même que « les subventions ne perdurent pas et les dotations ne couvent pas toutes les dépenses, d'autant plus que ces services servent à d'autres collectivités [...], sans aucun frais pour ces municipalités ». La question de moyens des collectivités est en effet un thème récurrent des témoignages adressés à la mission d'information.

De même, les exigences de certains citoyens sont soulignées : un élu déplore que les usagers « attendent beaucoup de services municipaux alors qu'ils ne payent plus du tout d'impôt local depuis la suppression de la taxe d'habitation ». Il considère que les citoyens devraient être informés de « ce que coûte chaque service public "individuel" au regard de ce que chacun paye en taxes locales et impôts » ; « Depuis plusieurs années, les habitants sont très exigeants, demandent des services dont certains sont mis en place mais qu'ils n'utilisent pas ou très peu : beaucoup de mauvaise foi ».

V. UN APPEL À LA SIMPLIFICATION DE L'ACTION DES COLLECTIVITÉS

Pour simplifier l'action des collectivités et faciliter l'accès des usagers aux services publics locaux, les répondants esquissent diverses pistes.

1. Les interrogations sur le millefeuille administratif et la question de compétences des communes

De nombreux élus regrettent la disparition (voire la « destruction ») des compétences des petites communes (« le maire n'a plus grand-chose à dire » ; « plus rien ne se fait dans notre mairie »), parallèlement à la montée en puissance des intercommunalités (« ma collectivité a été dépouillée de ses services publics au profit de la comcom qui est à 30 minutes en voiture »).

« Nos petites mairies ressemblent à des boîtes aux lettres. Les habitants le regrettent, nous perdons au fil de l'eau notre âme de service public de proximité et il nous est bien difficile de maintenir notre lien avec les habitants. Aujourd'hui, ils viennent chercher les sacs de tri sélectif et font leurs démarchent administratives chez eux. »

Ils appellent à revenir sur les inconvénients, pour l'usager, du « millefeuille administratif » et souhaitent que soit modifiée l'articulation des compétences entre collectivités, de manière à « redonner des compétences aux communes versus les EPCI et l'État » dans une logique de « vraie subsidiarité, alors qu'on fait l'inverse depuis des années ». Ce « modèle hybride, flou et coûteux [...] nous épuise », selon un élu. Un répondant estime qu'il « il entraîne de facto un coût supplémentaire et du travail supplémentaire pour les services et les élus » ; dans le même esprit, un élu appelle à la « clarification de qui fait quoi entre la mairie et la communauté de communes », « car il arrive que plusieurs collectivités traitent du même sujet ».

Il importe ainsi, selon cette approche, de renforcer la « lisibilité des compétences entre les différents niveaux de collectivités, pour éviter les aller-retours inutiles des usagers et permettre aux élus de terrain de mieux les orienter », car « la complexité administrative freine souvent la réactivité [des collectivités] ».

Un élu plaide pour la suppression des EPCI et des PETR « qui ne servent à rien (sinon à créer des frais supplémentaires » et se prononce en faveur des « anciens syndicats à géométrie variable selon les sujets et les nécessités locales ».

Certains revendiquent en outre le rétablissement des compétences communales en matière de délivrance des cartes d'identité (on note également la demande d'un élu en faveur des compétences communales en matière de permis de conduire et de carte grise).

À l'inverse, le témoignage ci-après souligne l'intérêt, pour les usagers, d'une bonne coordination entre communes et intercommunalités : « Dans notre commune, la plupart des demandes liées aux services publics sont redirigées vers les services compétents de l'intercommunalité, dans une logique de coordination et de répartition des missions. Cependant, la commune a su renforcer sa proximité avec les administrés par la mise en place de dispositifs concrets : permanence numérique pour accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne, notamment pour lutter contre l'exclusion numérique ; agence postale communale assurant un service de proximité essentiel, en particulier pour les personnes âgées ou peu mobiles ; [...] de nombreuses permanences thématiques ont été organisées en lien avec l'intercommunalité (impôts, accès aux droits, accompagnement social, etc.), dans une logique de guichet unique ponctuel. Ces actions sont rendues possibles par une bonne coordination entre les niveaux de collectivités, mais aussi par l'implication des agents municipaux, formés pour orienter efficacement les usagers et maintenir un lien de confiance. Parmi les bonnes pratiques à partager : l'identification claire des interlocuteurs dans chaque domaine, pour fluidifier les réorientations ; le calendrier partagé de permanences, diffusé largement (affichage, réseaux, bulletins communaux) ; et surtout, la volonté politique locale de ne jamais laisser un administré sans réponse, même si la commune n'est pas directement compétente. »

2. Une nécessaire simplification de l'action des collectivités

Des élus suggèrent, afin de « simplifier l'action des collectivités » :

- d'agir sur les procédures, « souvent trop lourdes et chronophages », qui s'imposent à elles par exemple dans le cadre des appels à projets ou des demandes de subvention (« une meilleure lisibilité des dispositifs permettrait de gagner en efficacité ») et de soutenir davantage les petites communes (« moyens humains, aide au montage de projets, accompagnement technique ») ; le renforcement de l'ingénierie locale est régulièrement cité pour permettre aux « petites communes rurales d'être plus proactives dans le portage de projets et l'accueil de services » ;

- de promouvoir un « vrai choc de simplification en termes d'urbanisme » : « nous avons des habitants qui ne font pas les travaux [faute d'être] en capacité de faire la déclaration préalable » ;

- de renforcer l'ergonomie des outils numériques destinés aux services publics locaux : un élu observe que « la multiplication des plateformes (urbanisme, état-civil, démarches sociales, etc.) génère de la confusion chez les usagers comme chez les agents » ; un élu appelle à « un marché public de grande envergure tant pour nos logiciels que nos messageries » ; une autre réponse plaide pour la mise à disposition des communes de « logiciels adéquats et efficaces », déplorant qu'en la matière les communes soient obligées de « passer par des acteurs privés où les API (interfaces de programmation d'application) sont compliquées à mettre en place » ;

- de mettre en oeuvre un travail de simplification en matière de normes et de procédures : un élu se prononce ainsi pour les cinq axes d'efforts suivants :

« 1 - Diminuer et simplifier les normes autant que possible, ne garder que celles qui sont essentielles

2 - Diminuer au maximum la taille des formulaires

3 - Expliquer clairement et simplement les choses. Des habitants ne comprennent pas le langage de l'administration

4 - Diminuer au maximum le nombre de services et institutions publics pour que le citoyen ne soit pas sans cesse ré-aiguillé

5 - Créer des passerelles entre ces institutions. »

Enfin, des élus recommandent d'organiser régulièrement des consultations citoyennes « pour recueillir l'avis [des usagers] et leurs suggestions sur l'amélioration des services publics ».

3. Une meilleure coordination des services publics nationaux et locaux, qui « fonctionnent en silo »

Un élu appelle les différents acteurs des services publics à travailler dans une logique de « transversalité » pour mieux orienter et informer le public : « Actuellement, les principaux services publics fonctionnent en silo », ce qui implique pour l'usager de « savoir vers qui s'orienter pour trouver la bonne information [...] pour accéder à un droit ou une prestation. Cette approche amène souvent à un allongement des démarches et une insatisfaction de la part des usagers. »

Certains répondants reconnaissent des défaillances de l'administration locale, qu'il s'agisse d'une insuffisante coordination des élus (« le manque d'information des élus sur les projets en cours de la commune est une source récurrente de mécontentement » : « La mutualisation des compétences des élus sur les questions de sécurité, prévention, intervention devrait être une évidence ») ; ou d'une insuffisante disponibilité des services publics municipaux (« la mairie de ma ville est désormais fermée l'après-midi pour améliorer le service ! »).

Un témoignage souligne une certaine inertie, quand l'administration tarde à répondre à certaines questions des habitants ou des associations : la question « est transmise à la DG qui la transmet au maire ou/et agents et élus. Ensuite c'est discuté en conseil d'adjoints. Ensuite c'est discuté en commission. Ensuite c'est revu en conseil d'adjoints et au final peut être en conseil municipal. Et là la personne a une réponse. Quand je vois ce qui se passe dans une mairie, je me dis qu'au niveau de l'État cela ne doit pas être facile ». Un répondant suggère d'ailleurs de « Conditionner une part des subventions DETR à la qualité des services publics et à la certification des services publics avec le label "Services Publics +" ».

Dans un registre plus technique, un élu pointe une certaine responsabilité des collectivités en matière de qualité des services publics gérés par les collectivités territoriales, regrettant qu'elles « n'aient pas standardisé les logiciels de gestion comptable, état-civil, urbanisme etc. Tous nos partenaires n'ont même pas la possibilité de recevoir par mail nos pièces jointes, dont le trésor public ».

Certains élus appellent à un effort pour améliorer l'interface :

- entre les collectivités et les services publics de l'État, « avec des interlocuteurs facilement identifiables et joignables » (« un agent de l'État qui réponde de en cas de besoin »). L'objectif est non seulement que ces référents sécurisent les collectivités dans la conduite de leurs projets (des élus expriment le besoin d'« un interlocuteur qui pré-valide la pertinence des projets de la collectivité et les soutiennent auprès des différents services de l'État »), mais aussi qu'ils permettent un meilleur service aux collectivités (« Nos employés se démènent pour trouver des solutions aux administrés. Quand il faut contacter une administration pour nous aider à régler un problème, malheureusement les contacts sont erronés ou bien on ne nous répond pas. On perd énormément de temps à chercher les solutions par téléphone ou par mail avec [ces organismes]) » ; un élu revendique ainsi « que les mairies aient accès à des lignes téléphoniques dédiées avec accès prioritaire pour tous les services publics extérieurs que nous avons besoin de contacter pour éviter les plateformes de tous les usagers (taper 1...taper 2...) ».

Certains élus appellent enfin à encourager les « démarches communes entre services de l'État, intercommunalités et communes pour offrir des réponses plus coordonnées au usagers » ;

- entre collectivités elles-mêmes : des élus jugent nécessaire que les agents municipaux disposent d'un « référent au niveau du département, de la préfecture et de la région », appelant les collectivités et l'État au même effort de communication et de disponibilité à l'attention des communes ; un élu estime ainsi souhaitable d'« avoir plus de contacts avec les services départementaux ».

Certains appellent ainsi à mettre en place un « portail unique pour toutes les collectivités et l'État [...] pour éviter à chaque collectivité de créer sa propre interface », ou à tout le moins un portail national des services publics locaux (« urbanisme, route, eau, réseaux etc. »), décliné en application, de manière à compenser l'absence de site internet pour les petites communes qui n'ont pas les moyens de se doter d'un site.

D'autres réponses jugent souhaitable de mieux communiquer auprès des usagers sur www.demarches-simplifiees.fr, jugé insuffisamment connu alors qu'il « pourrait servir de point d'entrée pour les services de l'état et des collectivités territoriales » avec les avantages suivants : « lisibilité pour les usagers, économies d'échelle, souveraineté ».

« Il nous paraît important de faire remonter à la mission d'information les points suivants :

- Le sentiment croissant d'abandon des territoires ruraux face à la disparition progressive des services publics de proximité (trésoreries, DDT, La Poste, etc.). Les maisons France Services, bien que précieuses, ne suffisent pas à recréer une véritable présence publique de terrain.

- La surcharge pesant sur les petites communes, qui doivent faire face à une complexité réglementaire croissante avec des moyens humains très limités. Le rôle des élus devient de plus en plus technique, au risque d'épuiser l'engagement bénévole, notamment dans les zones à faible densité.

- L'importance d'un accompagnement renforcé des collectivités rurales, tant en ingénierie qu'en financement, pour garantir une égalité d'accès aux droits et aux services, quel que soit le territoire.

- La nécessité d'associer davantage les élus locaux aux décisions nationales ou départementales qui impactent l'organisation des services publics. Une meilleure concertation en amont permettrait d'adapter les dispositifs aux réalités du terrain.

- Enfin, nous rappelons que les collectivités locales sont souvent les derniers points d'ancrage institutionnels dans les petites communes. À ce titre, elles méritent d'être écoutées, respectées et véritablement soutenues dans leur rôle de proximité. »