- L'ESSENTIEL

- LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

- PREMIÈRE PARTIE

LA DÉLIVRANCE DES VISAS,

UNE ACTIVITÉ AU PILOTAGE BICÉPHALE

SOUS PRESSION DE LA HAUSSE DES DEMANDES

- DEUXIÈME PARTIE

LA DÉLIVRANCE DES VISAS, UNE ACTIVITÉ AU COÛT LIMITÉ AU REGARD DU DYNAMISME DES FRAIS DE VISA

- I. LES DROITS DE VISAS, UNE RECETTE NON FISCALE QUI

CONNAÎT UNE CROISSANCE SOUTENUE

- II. UNE PROGRESSION DES DÉPENSES

LIÉES À L'INSTRUCTION DES VISAS...

- III. ...TEMPÉRÉE PAR UNE

DÉMARCHE D'EXTERNALISATION ANCIENNE PERMETTANT DE PALLIER LE MANQUE

D'EFFECTIFS POUR UN COÛT BUDGÉTAIRE LIMITÉ

- I. LES DROITS DE VISAS, UNE RECETTE NON FISCALE QUI

CONNAÎT UNE CROISSANCE SOUTENUE

- TROISIÈME PARTIE

LA DÉLIVRANCE DES VISAS

FACE À UNE TRIPLE CONTRAINTE D'EFFICACITÉ,

DE SÉCURITÉ ET D'ATTRACTIVITÉ

- I. POURSUIVRE LA MODERNISATION DES SERVICES

CONSULAIRES

- A. LA NÉCESSITÉ DE CONSERVER UNE

MAÎTRISE DES DÉLAIS D'INSTRUCTION, SANS EN AUGMENTER EXCESSIVEMENT

LES COÛTS

- B. UNE DÉMARCHE DE REGROUPEMENT QUI DOIT

ÊTRE PROLONGÉE DE MANIÈRE PLUS VOLONTARISTE

- C. LA DÉMATÉRIALISATION DU

TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS : UN CHANTIER ENCORE INACHEVÉ

- 1. France Visas : une rénovation

profonde des outils numériques de la délivrance des visas

- 2. Trois enjeux principaux pour le futur de France

visas : la poursuite de la dématérialisation des demandes,

l'interopérabilité avec les différents systèmes

d'information et la mise en place de la plateforme européenne des visas

- 1. France Visas : une rénovation

profonde des outils numériques de la délivrance des visas

- A. LA NÉCESSITÉ DE CONSERVER UNE

MAÎTRISE DES DÉLAIS D'INSTRUCTION, SANS EN AUGMENTER EXCESSIVEMENT

LES COÛTS

- II. DEUX PROBLÉMATIQUES ACCOMPAGNENT LA

HAUSSE DES DEMANDES : LA FRAUDE ET LA MASSIFICATION DU CONTENTIEUX

- A. UNE PRISE EN COMPTE RENFORCÉE DE LA

LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX VISAS

- B. LE CONTENTIEUX DES VISAS : UNE

MASSIFICATION QUI PÂTIT DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

ENTRE MINISTÈRES

- A. UNE PRISE EN COMPTE RENFORCÉE DE LA

LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX VISAS

- III. LA DÉLIVRANCE DES VISAS AU CoeUR DE LA

POLITIQUE MIGRATOIRE

- I. POURSUIVRE LA MODERNISATION DES SERVICES

CONSULAIRES

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- ANNEXE

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

N° 904

SÉNAT

2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la délivrance des visas,

Par Mme Nathalie GOULET et M. Rémi FÉRAUD,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. UNE ACTIVITÉ À LA MERCI DE LA HAUSSE DES DEMANDES

A. LA DÉLIVRANCE DES VISAS, UNE ACTIVITÉ SOUS LA DOUBLE TUTELLE DU QUAI D'ORSAY ET DE BEAUVAU...

Trois objectifs principaux s'attachent à la politique des visas : une dimension sécuritaire (limiter les menaces à l'ordre public), une dimension migratoire (encadrer les entrées sur le territoire) et une dimension d'influence et d'attractivité (attirer les profils contribuant au rayonnement de la France).

Compte tenu de cette diversité d'objectifs, depuis 2007, la compétence ministérielle sur la politique des visas est partagée entre le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) et le ministère de l'intérieur, même si elle incombe principalement à ce dernier.

Si ce double pilotage paraît indispensable, sa mise en oeuvre concrète est complexe : en l'absence de priorisation entre les trois objectifs de la délivrance des visas (sécuritaire, migratoire et attractivité), les services consulaires se trouvent parfois confrontés à des injonctions contradictoires.

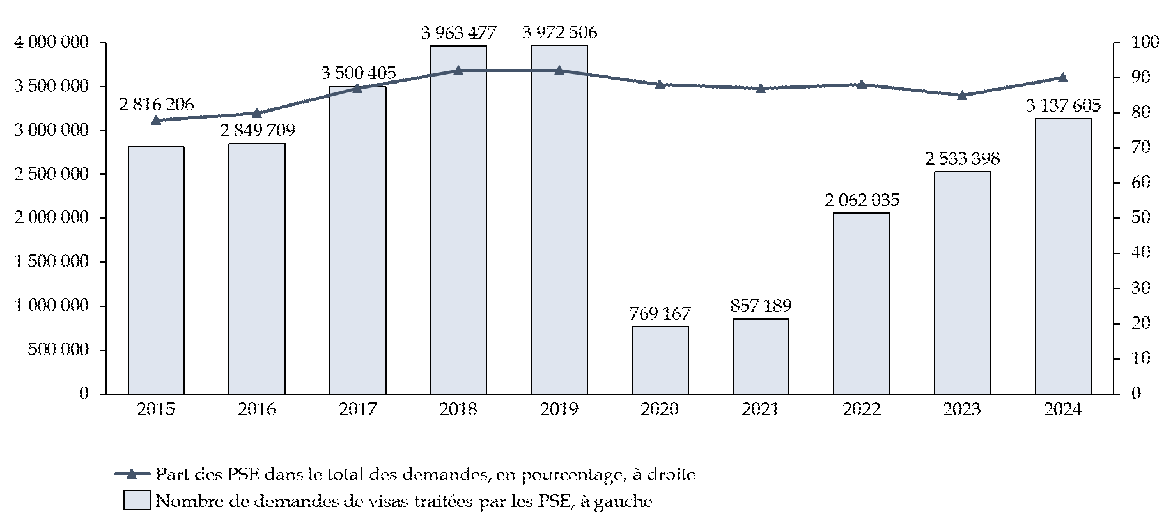

B. ...SOUS LA PRESSION D'UNE PROGRESSION CONTINUE DES DEMANDES DE VISAS

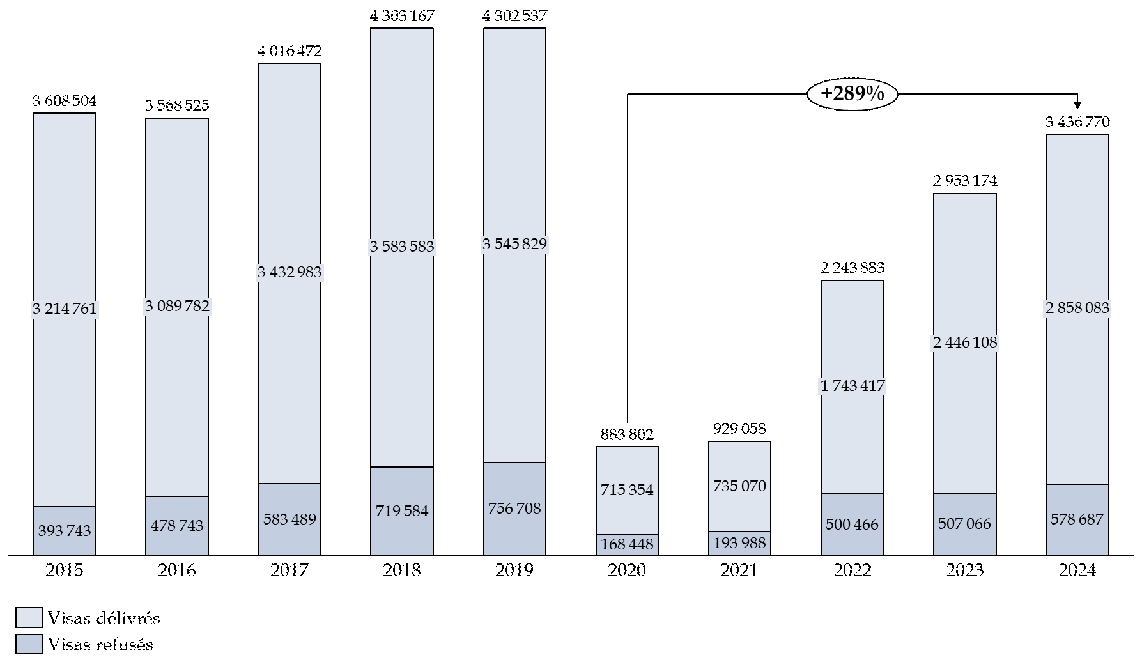

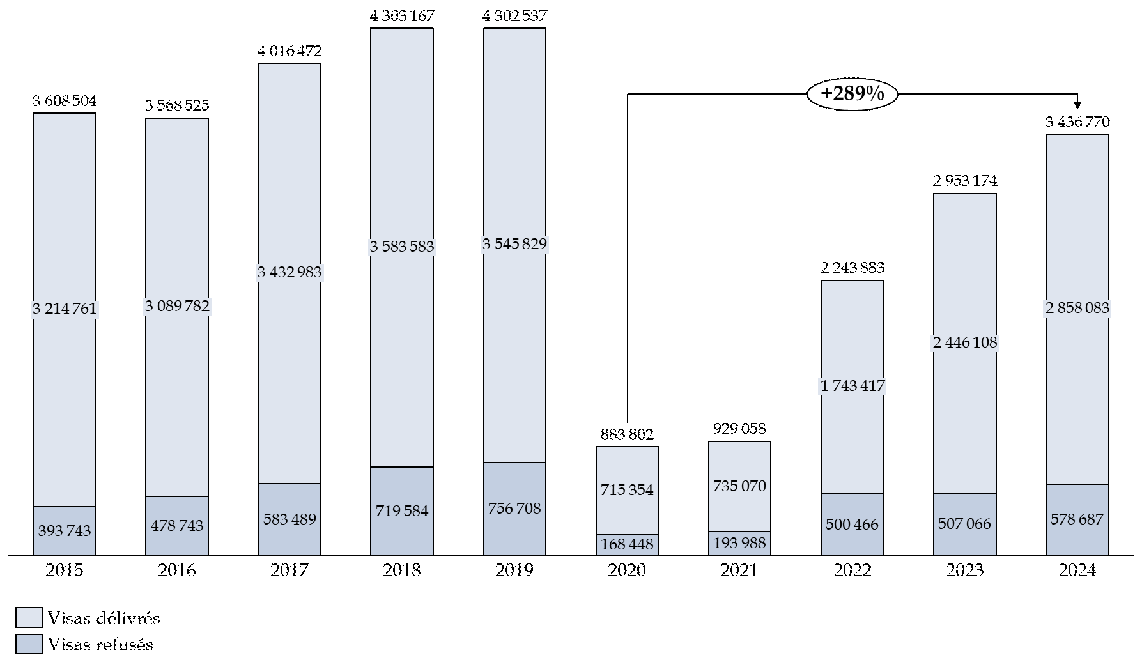

Dans la période précédant la crise sanitaire, les demandes de visas connaissaient une progression continue et régulière chaque année. Entre 2015 et 2019, le nombre de demandes est passé de 3,6 millions à 4,3 millions de demandes, soit une augmentation de 19 % sur la période. La crise sanitaire a toutefois porté un coup d'arrêt à cette évolution, la fermeture des frontières ayant entraîné une réduction drastique des déplacements internationaux et, par conséquent, des demandes de visas de court séjour.

Consécutivement à la réouverture des frontières et à la fin des restrictions liée à l'épidémie de covid-19, la progression des demandes de visas a repris depuis 2021, avec une croissance de 289 % sur cinq ans. Toutefois, le nombre de demandes est encore sensiblement inférieur au niveau atteint en 2019. Avec 3,4 millions de demandes de visas, l'activité des services consulaires équivaut en 2024 au niveau de l'année 2014.

La France est le pays de l'espace Schengen recevant le plus de demandes de visas de court séjour

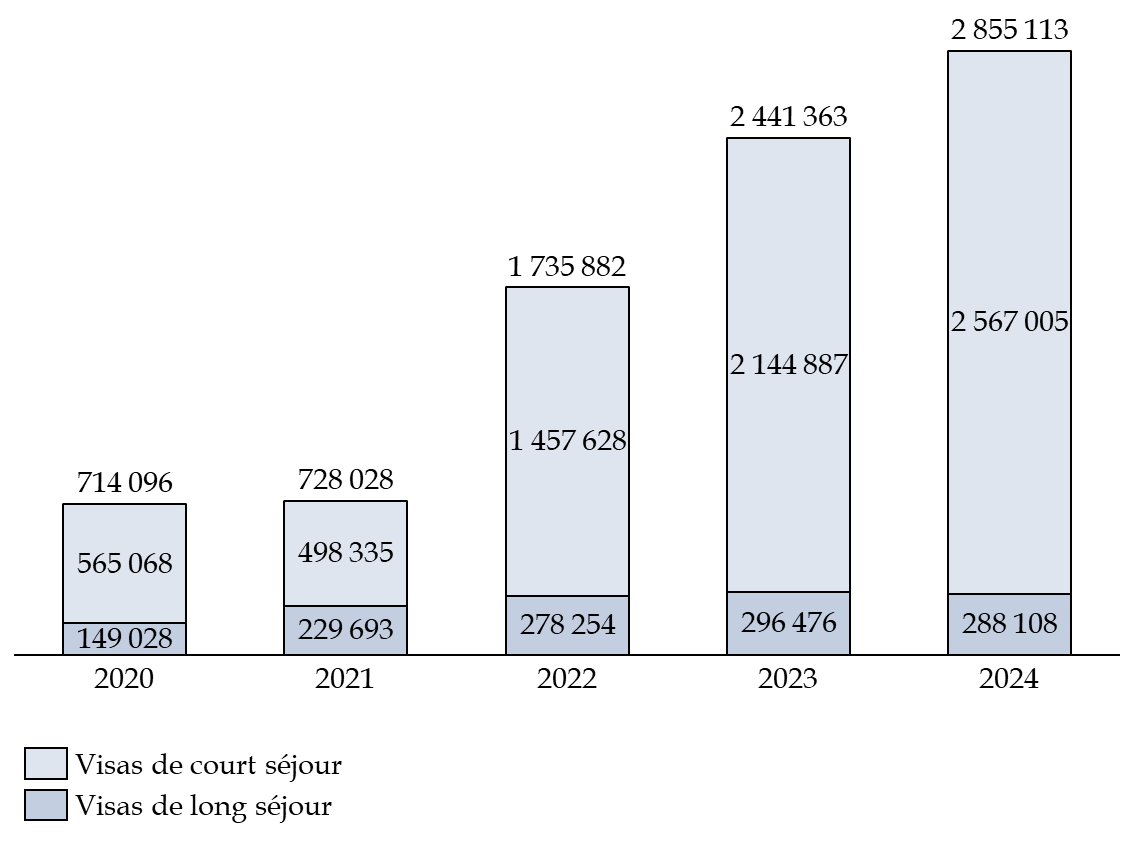

La reprise des demandes de visas est largement portée par la progression des demandes de visas de court séjour. De manière générale, ces derniers forment la très grande majorité des visas délivrés par la France (près de 90 % des visas délivrés en 2024).

Évolution des demandes de visas sur la période 2015-2024

(en nombre de visas)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

II. UNE ACTIVITÉ « AUTOFINANCÉE » PAR LA PERCEPTION DES DROITS DE VISAS

A. LE DYNAMISME DE LA RECETTE LIÉE AUX VISAS PERMET DE COMPENSER LE COÛT CROISSANT DE L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE VISAS

Sur le volet recettes, la demande de visa donne lieu au paiement par le demandeur de droits de visas d'un montant de 90 euros pour le droit commun et de 35 ou de 45 euros pour certaines catégories d'étrangers bénéficiant d'un tarif réduit. Cette recette non fiscale est particulièrement dynamique : elle s'élevait en 2024 à près de 261 millions d'euros, soit une progression de 19 % par rapport au niveau atteint en 2019 (219 millions d'euros). De manière insolite, une partie de son produit permet, au travers d'une affectation de produits (dans la limite de 0,75 % des recettes de l'année précédente), de financer des mois de vacation dans les services d'instruction.

Toutefois, les frais de visa ne représentent pas la totalité du coût de la demande de visa supporté par l'étranger. Le demandeur peut en effet régler, le cas échéant, des frais de services additionnels au prestataire de services extérieurs lorsque l'accueil des demandeurs et la constitution des données est externalisé.

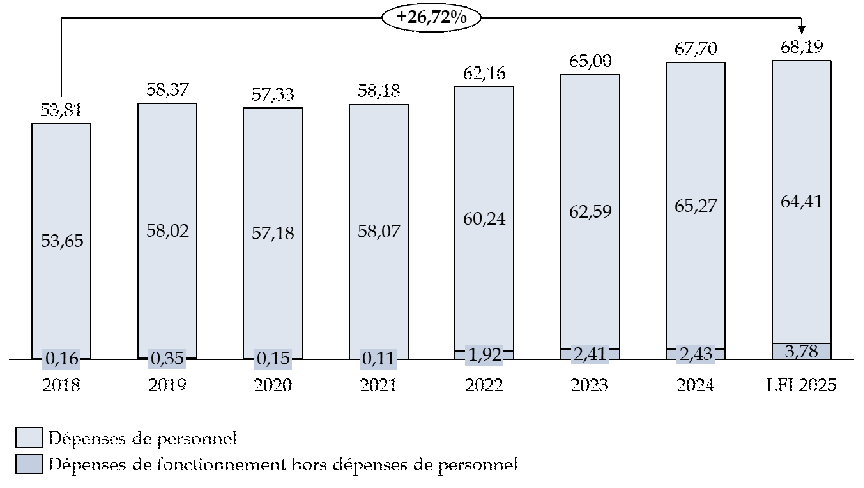

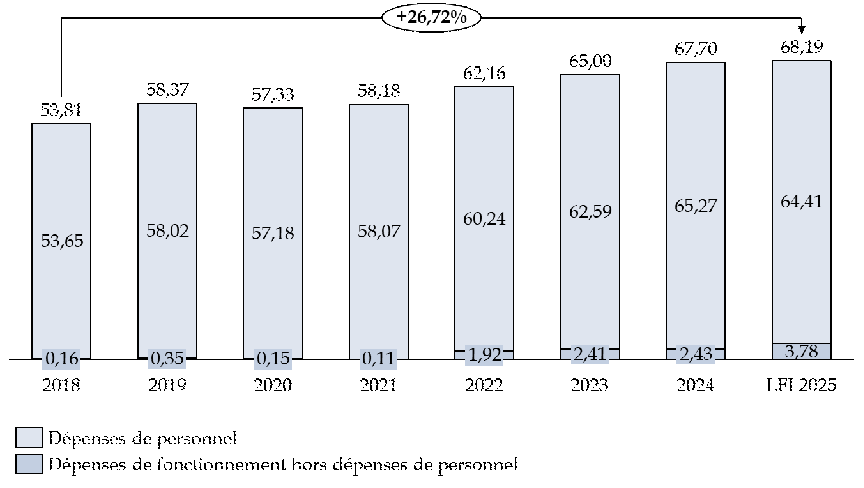

Sur le volet dépenses, la grande majorité du coût de l'instruction des demandes de visas correspond aux dépenses de personnel liées au traitement des demandes de visa dans les services consulaires (64,41 millions d'euros en 2025). De fait, les effectifs consacrés à l'instruction des visas représentent une part sensible des personnels de l'administration consulaire (administration centrale et réseau consulaire confondus). En 2024, ce sont 26 % des 3 170 ETP inscrits sur les activités du programme 151 qui relevaient de l'activité de délivrance des visas. Au total, sur les dix dernières années, l'évolution des effectifs sous plafond consacrés à l'activité « visas » est plutôt stable, avec environ 826 ETP en 2015 contre près de 823 ETP en 2024.

Évolution des dépenses liées

à l'instruction des visas inscrites

sur le programme 151 pour

la période 2018-2025

(en millions d'euros et en crédits de paiement)

Note : À compter de la LFI 2025, les dépenses de personnel concourant à l'instruction des visas ont été transférées du programme 151 vers le programme 105 de la mission AEE.

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

B. UNE DÉMARCHE ANCIENNE D'EXTERNALISATION A PERMIS DE LIMITER LA PROGRESSION DES DÉPENSES DE PERSONNEL

Depuis le début des années 2010, compte tenu de la très forte hausse des demandes de visas et dans un contexte budgétaire contraint, la France, comme plusieurs de ses partenaires européens, a choisi d'externaliser la collecte des demandes de visas et des pièces justificatives. Cette démarche visait à améliorer les conditions d'accueil des demandeurs, accélérer le traitement des demandes et maîtriser le volume de la masse salariale.

Formellement, l'externalisation de l'accueil des demandeurs de visas est neutre pour les finances publiques. Dans le cadre des marchés passés avec l'État, les prestataires de services extérieurs ne perçoivent pas de rémunération directe de la part des pouvoirs publics. Leur rémunération repose sur les frais de services additionnels acquittés par les demandeurs.

Missions liées à la

délivrance des visas pouvant ou non faire l'objet

d'une

externalisation à un prestataire de services

extérieurs

|

Tâches externalisables auprès d'un

prestataire |

Tâches non externalisables, obligatoirement

assurées |

|

- Fourniture d'informations générales sur les conditions d'obtention des visas ; - information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d'une liste récapitulative ; - recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat ou aux autorités centrales ; - perception des droits de visa ; - gestion des rendez-vous avec le demandeur, le cas échéant, au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur ; - recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat ou des autorités centrales et restitution de ceux-ci au demandeur. |

- Examen des demandes de visas ; - entretiens éventuels avec le demandeur ; - prise de décision sur la demande de visa ; - consultation du VIS ; - impression et apposition des vignettes-visas. |

Source : commission des finances d'après l'article 43 du code communautaire des visas

Au total, les prestataires de services extérieurs (PSE) conventionnés avec la France animent 147 centres d'accueils. En 2024, ils traitaient 90 % des demandes de visas reçues par la France. Plus de 2 000 agents sont mobilisés par les PSE pour l'exécution des marchés passés avec la France. Par comparaison, en 2015, le taux de traitement des demandes par les PSE était de 74 %, avec 66 centres d'accueil pour 39 postes consulaires.

III. UNE TRIPLE CONTRAINTE D'EFFICACITÉ, DE SÉCURITÉ ET D'ATTRACTIVITÉ PÈSE SUR LA DÉLIVRANCE DES VISAS

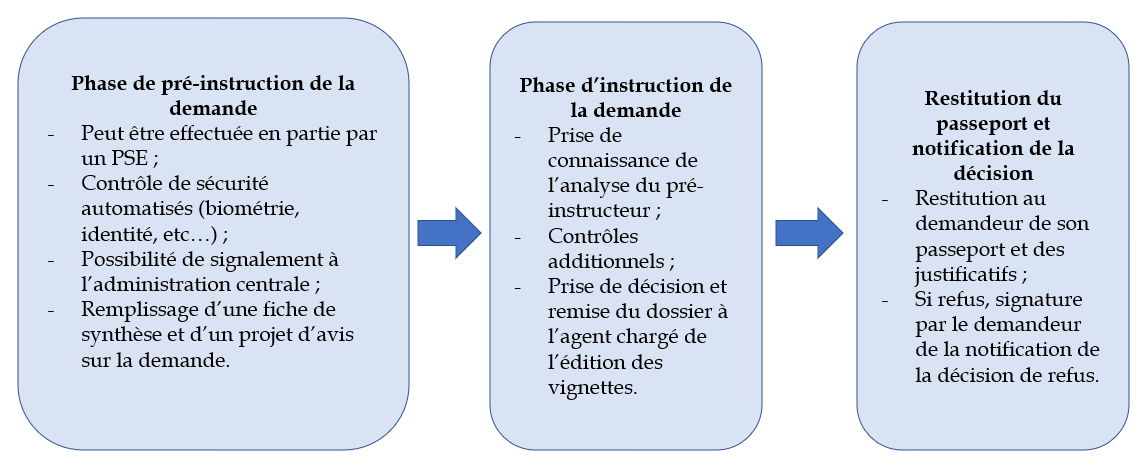

A. POURSUIVRE LA MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE DES VISAS

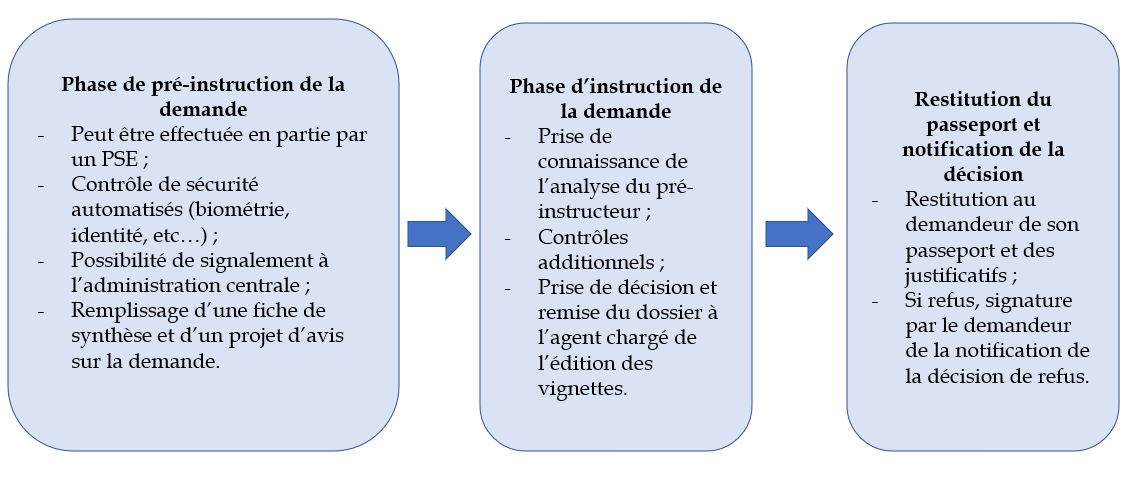

Premièrement, il importe de conserver une maitrise des délais d'instruction. Pour les demandeurs, le délai de traitement constitue l'indicateur principal de la qualité du service rendu par les services consulaires français. Sans majorer de manière excessive les coûts de traitement, reposant essentiellement sur des dépenses de personnel, ni sacrifier les exigences de sécurité, il importe de conserver une durée raisonnable de traitement des dossiers.

Déroulement de l'instruction d'une demande de visa

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Les capacités de traitement des demandes de visas par les services dépendent de plusieurs facteurs, parmi lesquels les effectifs figurent en première place, l'instruction étant limitée par la capacité individuelle des agents à traiter un stock de dossiers. Sur les postes de Casablanca et Rabat, des quotas d'instruction ont été attribués aux agents : une quarantaine de dossiers par pré-instructeur par jour et entre 80 et 85 demandes par instructeur et par jour. Des facteurs calendaires peuvent également affecter les délais de traitement des demandes. Les services consulaires connaissent ainsi des pics saisonniers, en particulier à l'été.

Deuxièmement, la démarche de regroupement des services d'instruction doit être poursuivie. La France a, en effet, effectué dans plusieurs pays un regroupement des services de visas sur un ou plusieurs sites, en fonction de la taille du réseau consulaire dans le pays hôte. Cette démarche vise à disposer de services d'instruction d'une taille suffisante pour répondre aux variations du volume de demandes.

Troisièmement, la dématérialisation des demandes de visas doit être achevée. Si la mise en oeuvre de l'application France visas, achevée en 2023, a permis de moderniser l'instruction des demandes, son interopérabilité avec les autres plateformes est insuffisante. Par ailleurs, le déploiement de la plateforme commune de demande de rendez-vous pour les demandeurs Schengen (EU-VAP) devrait constituer le principal défi technique auquel sera confronté France visas dans les années à venir.

B. LIMITER LA FRAUDE ET ACCÉLÉRER LE PAIEMENT DES FRAIS DE CONTENTIEUX

En premier lieu, si le taux de refus, tous motifs confondus, a retrouvé un niveau similaire à 2019, le nombre de refus pour fraude progresse depuis 2021 avec un doublement des décisions. La part des refus pour fraude dans le total des décisions de refus se stabilise autour de 9 % en 2024. La progression des demandes de visas, toutes catégories confondues, fait « naturellement » augmenter le nombre de dossiers frauduleux, qu'il s'agisse de fraude interne (soit la fraude par des agents des services) ou externe (soit l'ensemble des fraudes affectant directement la demande de visa comme les faux justificatifs).

De plus, la délivrance des visas par les services consulaires est fréquemment parasitée par les activités d'officines locales. En particulier, dans les pays à forte demande, ces officines organisent une captation des créneaux de rendez-vous pour le dépôt des demandes de visas auprès des prestataires de services extérieurs, afin de les revendre de manière illégale aux demandeurs.

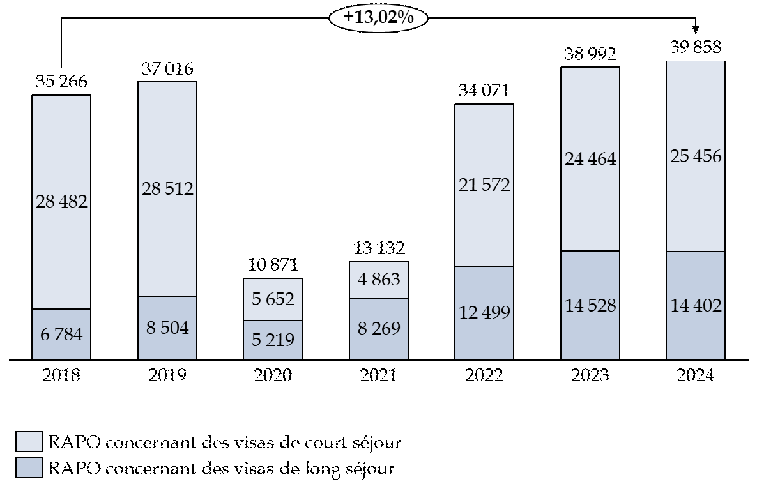

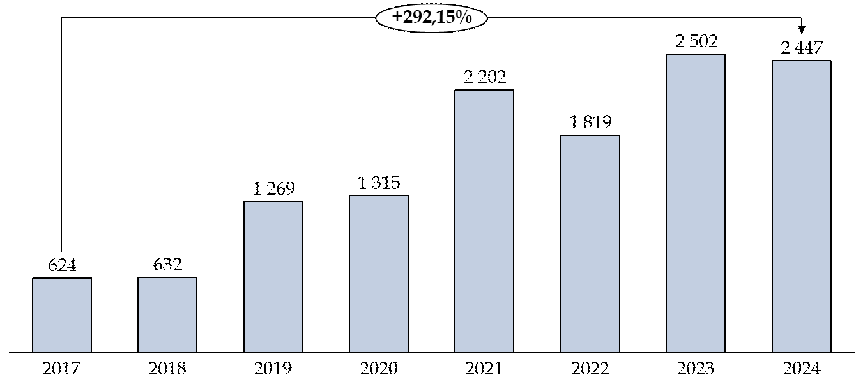

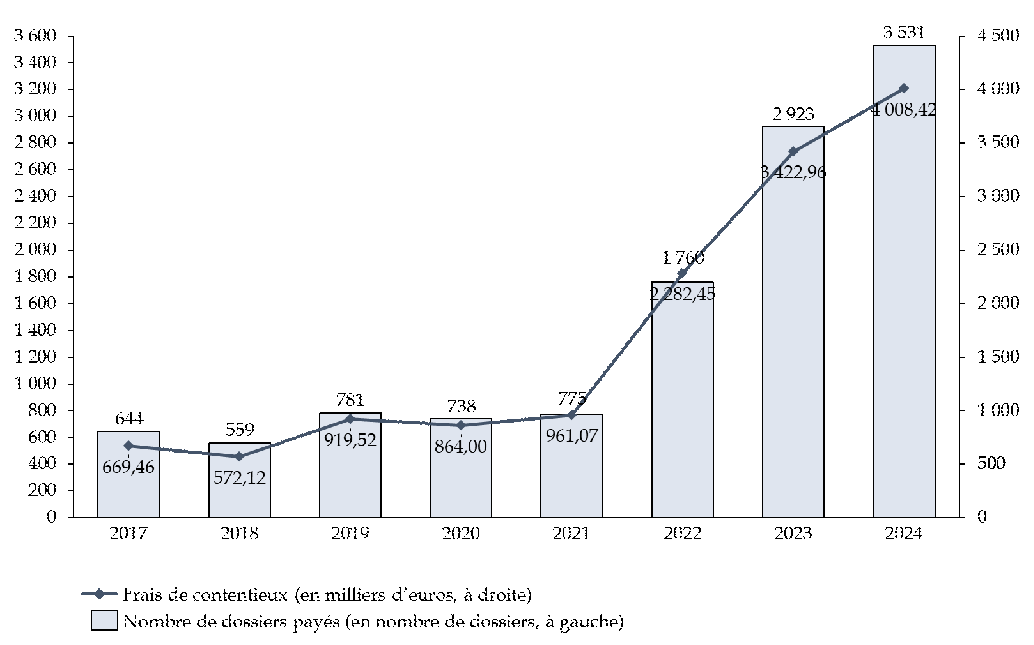

L'activité des officines perturbe l'instruction des demandes et suscite des frustrations chez les usagers

En second lieu, la contestation des refus de demandes de visas, de court comme de long séjour, s'est imposée au cours des dernières années comme un contentieux de masse. Le nombre de condamnations de l'État a progressé de 292,25 % entre 2017 et 2024, pour atteindre 2 447 décisions en 2024. Or, si la sous-direction des visas (SDV) du ministère de l'intérieur assure le suivi du contentieux, le MEAE est responsable de l'ensemble des frais. Compte tenu des retards constatés dans le paiement des dossiers, il paraît nécessaire de clarifier la répartition des compétences entre les deux ministères.

C. CONSERVER UNE DÉMARCHE D'ATTRACTIVITÉ

Dans un contexte de concurrence accrue entre les États de l'espace Schengen, la France a tardé à se doter d'une vision claire d'attractivité permettant d'orienter sa politique de visas. Le rapport, commandé à M. Hermelin, président du conseil d'administration de Capgemini, en 2023, a permis de dégager une doctrine pour les services consulaires.

Dans le prolongement de ces travaux, les postes ont engagé une révision des procédures d'instruction des demandes de visas, par une identification des « publics cibles » (étudiants, professionnels non-salariés et « talents) puis par une accélération du traitement des demandes émanant de ces profils. Cette approche apparait complémentaire avec la dimension migratoire de la délivrance des visas : les publics cibles qui se voient proposer prioritairement des rendez-vous présentent un risque moins élevé de fraude ou de détournement de l'objet du visa.

Cette stratégie, dont la mise en oeuvre demeure inachevée, constitue à la fois un outil nécessaire d'attractivité et un mécanisme de rationalisation de l'instruction des demandes de visas. Elle gagnerait toutefois à être complétée par des actions de communication plus proactives notamment sur les conditions d'instruction des demandes et sur le caractère sélectif de la délivrance des visas.

LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Recommandation n° 1 : pour les postes où la demande de visa est faible, envisager une mutualisation des services des visas avec nos partenaires Schengen (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).

Recommandation n° 2 : poursuivre la démarche de regroupement de l'instruction des visas pour atteindre un seuil critique d'effectifs et de moyens par poste et envisager, pour les plus petits postes, un regroupement régional (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).

Recommandation n° 3 : poursuivre l'interconnexion de France visas avec les systèmes d'information pertinents, en priorité ceux liés à l'administration des étrangers en France (ministère de l'intérieur).

Recommandation n° 4 : permettre un retour d'information aux postes diplomatiques sur le suivi des décisions de délivrance de visas, pour améliorer leurs procédures d'instruction et de lutte contre la fraude (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).

Recommandation n° 5 : anticiper les conséquences de la mise en oeuvre de la plateforme EU-VAP en préparant la formation des agents à ce nouvel outil, en révisant l'organisation des services consulaires et en prévoyant une évolution des missions confiées aux prestataires de services extérieurs (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).

Recommandation n° 6 : généraliser l'attribution automatique des plages de rendez-vous pour limiter les possibilités de détournement de la procédure par les officines (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, consulats).

Recommandation n° 7 : regrouper le suivi et le paiement des frais de justice et intérêts moratoires liés au contentieux des visas au sein du ministère de l'intérieur (direction générale des étrangers en France, ministère de l'intérieur).

Recommandation n° 8 : accélérer la mise en oeuvre des recommandations du rapport Hermelin s'agissant de l'identification des publics cibles et de l'adaptation des procédures d'instruction et opérer un suivi de cette démarche (direction de l'immigration, direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire).

Recommandation n° 9 : adapter la procédure de sélection des candidats à l'enseignement supérieur en France pour faire coïncider les délais de délivrance des visas étudiants avec les résultats d'admission sur la plateforme « Études en France » (ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'intérieur, universités).

Recommandation n° 10 : renforcer la communication sur la délivrance des visas, en harmonisant les informations diffusées par les services consulaires et en adoptant une posture transparente sur la sélectivité des procédures (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, direction de la communication et de la presse).

PREMIÈRE PARTIE

LA

DÉLIVRANCE DES VISAS,

UNE ACTIVITÉ AU PILOTAGE

BICÉPHALE

SOUS PRESSION DE LA HAUSSE DES DEMANDES

I. UN CADRE JURIDIQUE LARGEMENT CONTRAINT PAR LE DROIT EUROPÉEN

Le visa peut être défini comme une vignette apposée par un État sur le passeport d'un ressortissant étranger et permettant l'entrée et le séjour sur son territoire pour une durée déterminée. Comme le relève le professeur Emmanuel Aubin, le visa « évoque d'emblée l'idée d'un contrôle par l'État (ou un groupe d'États au sein d'une organisation internationale intégrée comme l'Union européenne) des personnes étrangères souhaitant séjourner sur son territoire ou sur un territoire donné (à l'image de l'espace Schengen). »1(*)

L'essentiel des visas délivrés par les services consulaires s'inscrit dans deux catégories principales, distinguées selon un critère de durée de séjour : d'une part, les visas de court séjour, qui constituent l'écrasante majorité des demandes de visas et, d'autre part, les visas de long séjour. L'encadrement de ces documents relève de deux ordres juridiques : du droit de l'Union européenne, dès lors qu'ils permettent la circulation au sein de l'espace Schengen et du droit interne, dans la mesure où l'installation et le séjour sont des compétences des États. À noter que le visa ne confère pas à son détenteur un droit d'entrée irrévocable : l'administration peut toujours opposer un refus d'entrée sur le territoire, sur le fondement d'une menace à l'ordre public notamment2(*).

A. LES VISAS DE COURT SÉJOUR : UN ENCADREMENT PAR LE DROIT EUROPÉEN

Les visas de court séjour, ou visas « Schengen », sont régis par le droit de l'Union européenne, dans le code communautaire des visas3(*). Valables sur le territoire de l'espace Schengen, ils visent donc des séjours de courte durée, inférieurs à trois mois. Ils sont délivrés par les 29 États membres de l'espace Schengen, soit 25 des 27 États membres de l'Union européenne4(*) auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Trois catégories de visas de court séjour peuvent être distinguées selon leur objectif.

Tout d'abord, les visas de court séjour permettent aux ressortissants étrangers d'entrer et de séjourner dans l'espace Schengen pour une durée maximale de trois mois (renouvelables après une durée de six mois). Ce type de visa peut être sollicité pour différents motifs5(*).

Ensuite, les visas de transit aéroportuaire visent à autoriser le transit des ressortissants étrangers dans une zone internationale aéroportuaire de l'espace Schengen. Ils ne permettent pas l'entrée sur le territoire.

Enfin, certains visas ont une validité territoriale limitée à un ou plusieurs États membres de l'UE. Aux termes de l'article 5 du code frontières Schengen, il s'agit de visas subsidiaires, intervenant lorsque les conditions requises pour un visa de court séjour ne sont pas remplies ou lorsqu'un État membre ne reconnait pas le document de voyage du demandeur. Ce document est délivré « pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. »

Cependant, l'accord et la convention de Schengen permettent la conclusion, avec des pays tiers, d'accords d'exemption de l'obligation de possession d'un visa de court séjour pour le franchissement des frontières extérieures. Les pays dont les ressortissants bénéficient d'une telle exemption sont énumérés par le règlement (EU) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 20186(*). Dans ce cadre, sous réserve de réciprocité, les ressortissants de ces États tiers peuvent entrer sur le territoire de l'espace Schengen pour un court séjour sans visa.

En l'état du droit, l'Union européenne est liée par un régime d'exemption avec 61 États tiers, deux régions administratives spéciales de la République populaire de Chine7(*) et une autorité territoriale non reconnue comme État par au moins un État membre de l'UE (Taïwan). Au total, sont notamment dispensés de visas de court séjour les ressortissants des pays d'Amérique du Nord, d'une grande partie des pays d'Amérique du Sud, de la Corée, du Japon, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, ou encore des Émirats arabes unis.

De plus, l'Union a conclu des accords de facilitation de la délivrance de visas de court séjour avec d'autres pays tiers qui prévoient une simplification des procédures (simplification des pièces justificatives, frais de visas réduits, délais de traitement raccourcis, etc.). Cinq accords de facilitation sont actuellement en vigueur, dont deux font l'objet d'une suspension totale (Russie) ou partielle (Biélorussie).

Le règlement (UE) 2018/1806 permet également aux États membres, à son article 6, d'accorder des exceptions à l'obligation de visa à certaines catégories de personnes, notamment les titulaires de passeports officiels. Au niveau de l'Union européenne, 67 accords avec des États tiers prévoient une telle exemption, tandis que la France dispose de 28 accords bilatéraux.

B. LES VISAS DE LONG SÉJOUR : UNE RÉGLEMENTATION RELEVANT DAVANTAGE DU DROIT INTERNE

Les visas de long séjour permettent une résidence sur le territoire comprise entre trois mois et un an8(*). Son encadrement juridique relève, à titre principal, du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France (Ceseda).

Selon le motif et la durée du séjour de l'étranger en France, différents types de visas de long séjour peuvent être distingués :

- premièrement, le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), d'une durée de quatre mois à un an. Créé en 2009, dans un objectif de simplification des démarches, il dispense le détenteur de solliciter une carte de séjour auprès de la préfecture ;

- deuxièmement, le visa de long séjour temporaire (VLS-T), d'une durée comprise entre quatre et six mois et valant autorisation temporaire de séjour en France, dispense de demander un titre de séjour. Il peut être délivré pour différents motifs (suivi d'un enseignement court, exercice d'une activité artistique ou visite) ;

- troisièmement, le visa mention « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée », permet l'entrée en France mais oblige son détenteur à solliciter une carte de séjour en préfecture ;

- quatrièmement, le visa « vacances-travail », d'une durée maximale d'un an, délivré uniquement si le pays du demandeur est lié avec la France par un accord bilatéral ;

- cinquièmement, le visa pour scolariser un mineur en France, d'une durée maximal d'onze mois. Les mineurs ne sont pas soumis à la délivrance d'une carte de séjour.

À noter qu'il existe une catégorie spécifique de visas, de court ou de long séjour, pour les collectivités d'outre-mer, qui ne font pas partie intégrante du territoire de l'espace Schengen. Ces visas relèvent, par conséquent, uniquement du Ceseda. Ce type de visa représente cependant un très faible flux sur le volume de délivrance de visas sur le territoire français (0,6 % en 2024).

II. SANS AVOIR RETROUVÉ LE NIVEAU ATTEINT EN 2019, LE NOMBRE DE DEMANDES DE VISAS EST EN FORTE AUGMENTATION

A. APRÈS UN BRUTAL RALENTISSEMENT CAUSÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, LE VOLUME DE DEMANDES DE VISAS A REPRIS SA PROGRESSION

Dans la période précédant la crise sanitaire, les demandes de visas connaissaient une progression continue et régulière chaque année. Entre 2015 et 2019, le nombre de demandes est passé de 3,6 millions de demandes à 4,3 millions de demandes, soit une augmentation de 19 % sur la période.

La crise sanitaire a toutefois porté un coup d'arrêt à cette évolution, la fermeture des frontières ayant entraîné une réduction drastique des déplacements internationaux et, par conséquent, des demandes de visas de court séjour.

L'adaptation de la délivrance des visas au contexte de crise sanitaire

S'agissant des visas de long séjour, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement à prolonger leur validité par voie d'ordonnance. En miroir, et pour limiter les entrées sur le territoire, le Gouvernement a suspendu la délivrance de visas aux bénéficiaires de la réunification familiale et du regroupement familial admis au séjour en France9(*). Cette mesure, en vigueur plus de dix mois, a toutefois été suspendu par le juge des référés10(*).

Concernant l'organisation des services de visas, les postes ont mis en place, conjointement avec l'administration centrale, des plans de continuité de l'activité. Les agents chargés de l'instruction ont été redéployés sur d'autres missions, en particulier l'assistance aux Français de l'étranger. Si les nouvelles affectations d'agents instructeurs ont été gelées dans l'attente de la reprise de l'activité, le réseau consulaire n'a pas procédé à une réduction de ses effectifs et a notamment conservé l'ensemble de ses agents de droit local.

Des mesures de soutien aux prestataires de services extérieurs, dont l'activité économique a été largement affectée par la crise sanitaire, ont également été prises. Une augmentation exceptionnelle des frais de services a été autorisée pour leur permettre de préserver une part de leurs recettes. Dans le même temps, afin de leur assurer une plus grande visibilité économique, une partie des contrats en cours a fait l'objet d'une reconduction. La durée des contrats a, par ailleurs, été étendue de trois à cinq ans.

Source : commission des finances

Consécutivement à la réouverture des frontières et à la fin des restrictions liée à l'épidémie, la progression des demandes de visas a repris depuis 2021, avec une croissance de 289 % sur cinq ans. Toutefois, le nombre de demandes est encore sensiblement inférieur au niveau atteint en 2019. Avec 3,4 millions de demandes de visas, l'activité des services consulaires équivaut en 2024 au niveau de l'année 2014.

Évolution des demandes de visas sur la période 2015-2024

(en nombre de visas)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Pour autant, la brusque reprise des demandes de visas, au sortir de la crise sanitaire (+ 142 % entre 2021 et 2022 et + 32 % entre 2022 et 2023), a pris les services consulaires de court et les a placés dans une situation de grande difficulté. L'augmentation soudaine des demandes, concentrée dans plusieurs pays a rapidement saturé les capacités de traitement des services. Il en a résulté un allongement significatif des délais de traitement, suscitant des mécontentements au sein de ces pays, relayés au niveau bilatéral par leurs autorités.

Évolution du taux de refus des demandes de visas sur la période 2018-2025

(en points de pourcentage)

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

|

Taux de refus |

15,9 % |

16,2 % |

19,1 % |

20,9 % |

22,3 % |

17,1 % |

16,8 % |

16,4 % |

Source : commission des finances d'après les données transmises par la direction de l'immigration

Le taux de refus dans l'instruction des demandes de visas est stable depuis 2018, à l'exception de la période de crise sanitaire entre 2020 et 2022. Au cours de cet intermède, la diminution du nombre de demandes a mécaniquement conduit à une progression de la part des décisions de refus. Au-delà de cette moyenne, on constate une forte disparité selon les zones géographiques : la Somalie a connu un taux de refus de 66,9 % en 2024 tandis que la moyenne des pays d'Amérique du Nord s'élevait à seulement 4 % la même année. Au sein d'une même zone géographique, plusieurs pays peuvent avoir des taux de refus fortement hétérogènes, en dépit de la similarité des profils des demandeurs11(*).

Il importe cependant de souligner que les taux de refus de demandes de visas ne constituent pas un indicateur complètement fiable de la « sélectivité » de l'instruction des visas. Dans un contexte de forte hausse de la demande, la sélection s'opère en réalité au stade de la prise de rendez-vous. De fait, un dossier présentant peu de chances d'obtenir un visa - schématiquement une personne seule, sans qualification ni ressources et sans attaches garantissant le retour - se verra plus difficilement accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.

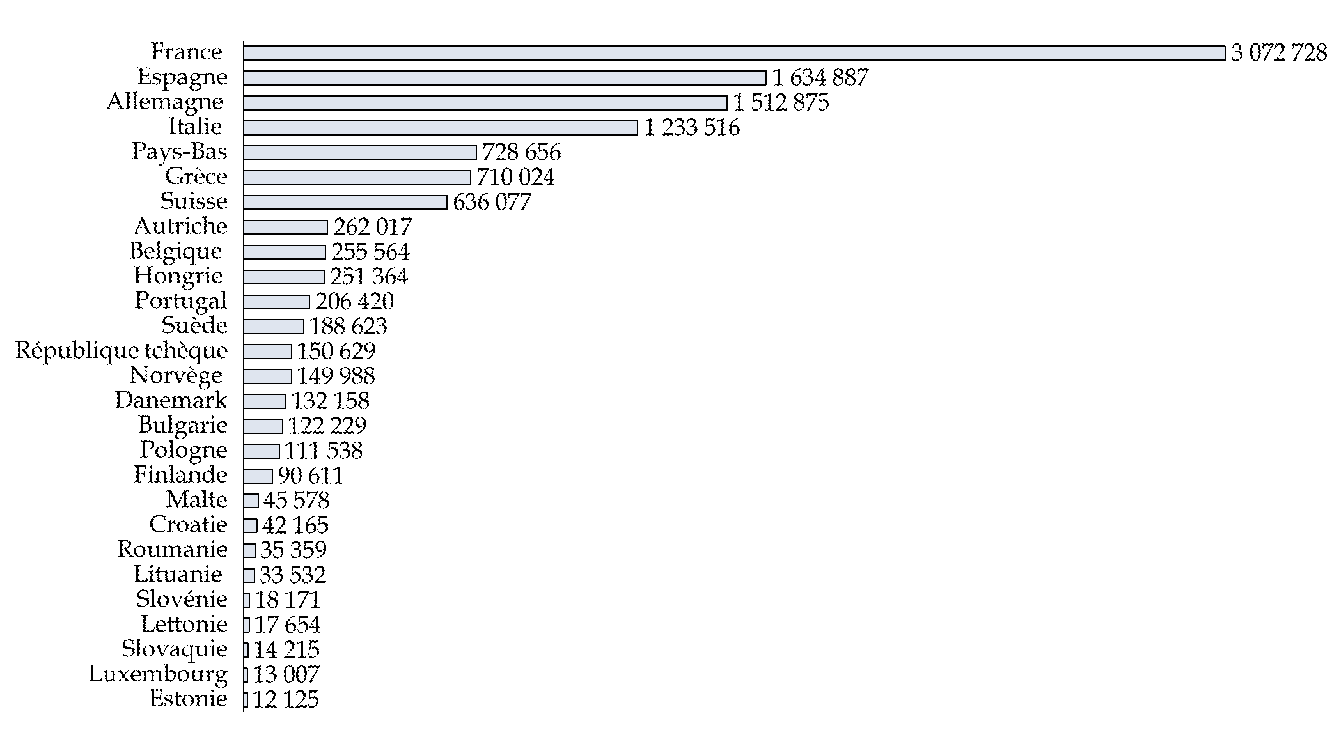

Au sein de l'espace Schengen, la France demeure le premier pays destinataire de demandes de visas, largement devant l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie.

Demandes de visas dans les pays de l'espace Schengen en 2024

(en nombre de demandes)

Source : commission des finances d'après la base de données Schengen

B. LES VISAS DE COURT SÉJOUR REPRÉSENTENT LA MAJORITÉ DES VISAS DÉLIVRÉS

La reprise des demandes de visas est largement portée par la progression des demandes de visas de court séjour. Cette reprise d'activité a toutefois été inégale selon les pays. En particulier, la Chine n'a levé les entraves à la circulation de ses ressortissants qu'au début de l'année 2023.

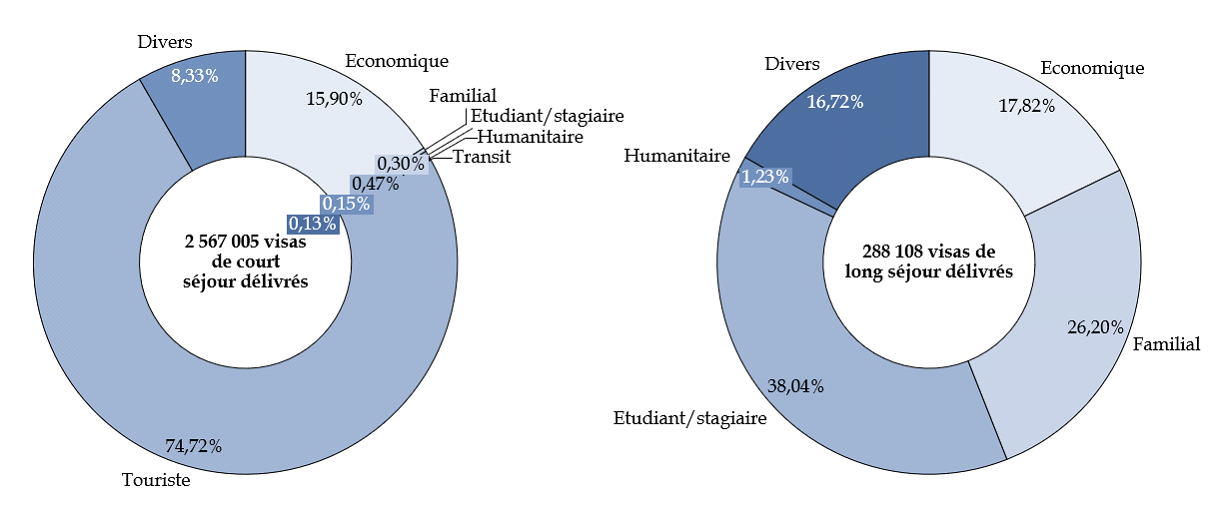

De manière générale, les visas de court séjour forment la très grande majorité des visas délivrés par la France (près de 90 % des visas délivrés en 2024). Au sein de cet ensemble, les visas touristiques représentent une large majorité, la reprise des flux touristiques expliquant en grande partie l'augmentation des demandes de visas au cours des dernières années. Sur les 2,6 millions de visas de court séjour délivrés en 2024, près de 75 % correspondaient à un motif « tourisme ». Selon Atout France, opérateur chargé du développement touristique de la France, l'activité touristique poursuit son rebond consécutif à la crise sanitaire, avec 71 milliards d'euros de recettes constatés en 2024 (+ 12 % par rapport à l'année précédente)12(*).

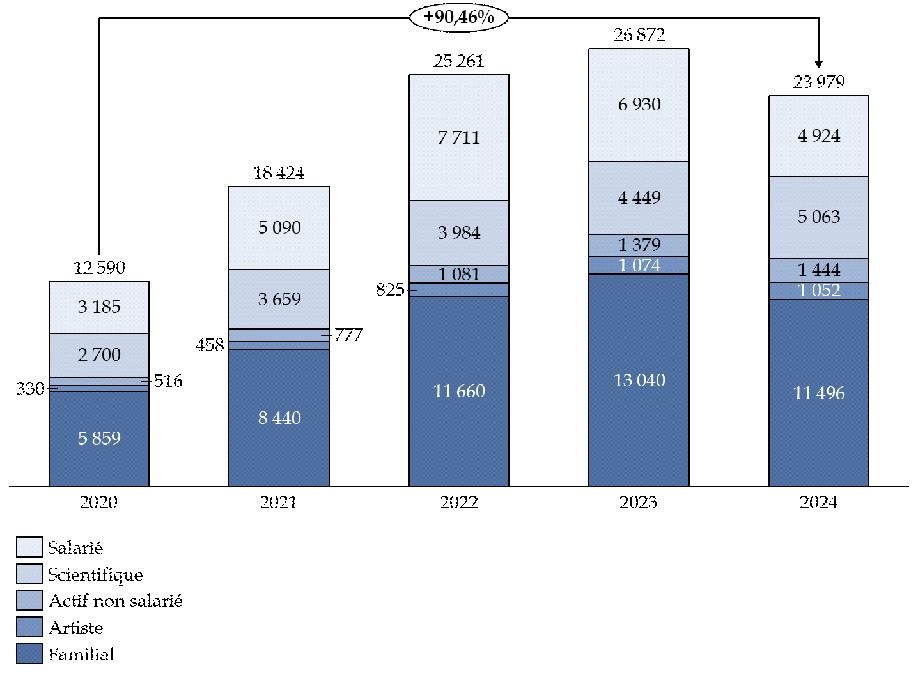

Évolution

de la délivrance de visas sur la période 2020-2024,

en

distinguant visas de court et de long séjour

(en nombre de visas)

Source : commission des finances d'après les données de la DGEF

À l'inverse, la délivrance de visas de long séjour se stabilise sur la période 2020-2024. Après un pic de 296 476 visas délivrés en 2023, le nombre de visas de long séjour recule pour se situer autour de 290 000 en 2024, seuls les visas pour motifs familiaux conservant une dynamique haussière. Hormis un ralentissement constaté en 2020, au pic de la crise sanitaire, la délivrance de visas de long séjour a été bien moins impactée que la délivrance de visas de court séjour par les mesures de fermeture des frontières.

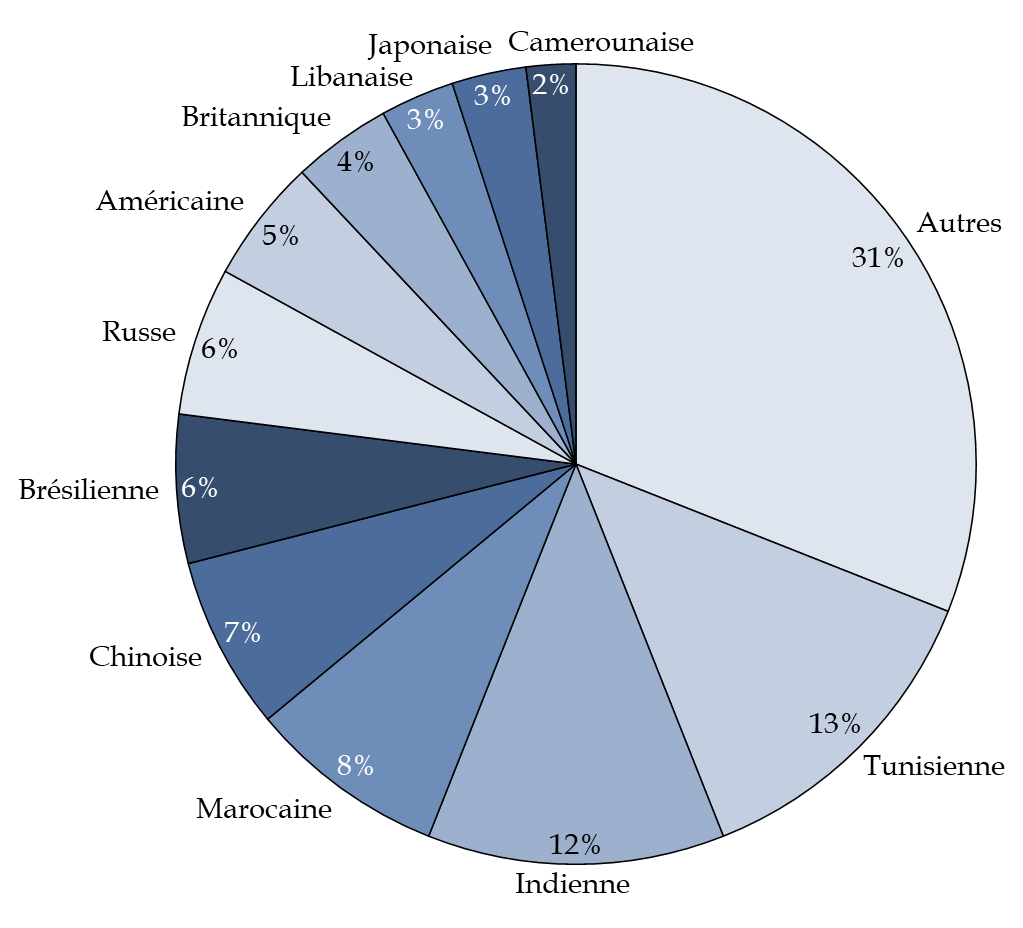

Répartition des visas

délivrés en 2024 par motif,

à gauche pour les visas de

court séjour et à droite pour les visas de long

séjour

(en pourcentage et en nombre de visas)

Source : commission des finances d'après les données de la DGEF

Visas de court et de long séjour confondus, l'analyse des nationalités représentées dans la délivrance des visas permet d'identifier les dynamiques sous-jacentes à la progression des demandes, déjà signalées par les rapporteurs spéciaux Éric Doligé et Richard Yung en 201513(*).

D'une part, on constate une forte croissance des flux touristiques en provenance des grands émergents. Le nombre de visas accordés aux ressortissants chinois, russes et turcs est en effet en constante augmentation depuis 2020. Ces nationalités s'orientent essentiellement vers des visas de court séjour de type économique ou touristique.

À cet égard, la Chine représente le principal pays d'origine des demandes de visas. La seule croissance des visas délivrés à des ressortissants chinois constitue un facteur déterminant de la progression des entrées. Selon les analyses de la direction générale des étrangers en France, cette croissance explique à elle seule près de la moitié de la hausse totale des visas délivrés en 2024. Cependant, avec 562 505 visas, le volume de visas délivrés à des ressortissants chinois demeure largement inférieur au niveau de 2019 (735 000 visas).

D'autre part, il est possible d'observer des mobilités des ressortissants de pays comprenant des diasporas importantes en France. Les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) figuraient en 2024 parmi les dix premières nationalités concernées par la délivrance des visas, avec une forte proportion de visas de long séjour.

Au total, le dynamisme de la délivrance de visas devrait se poursuivre au cours des prochaines années, en particulier s'agissant des visas de court séjour, portés par l'activité touristique.

Les dix principales nationalités représentées dans la délivrance des visas

(en visas délivrés et en pourcentage)

|

Nationalité |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

Évolution 2020/2024 |

Part dans les visas de long séjour en 2024 |

|

Chinoise |

71 454 |

23 428 |

100 036 |

372 499 |

562 505 |

+ 51,0 % |

2,9 % |

|

Marocaine |

98 627 |

69 408 |

142 921 |

241 574 |

283 023 |

+ 17,2 % |

11,6 % |

|

Algérienne |

73 276 |

63 649 |

131 264 |

209 723 |

250 095 |

+ 19,3 % |

7,2 % |

|

Indienne |

41 642 |

45 319 |

158 619 |

214 084 |

237 863 |

+ 11,1 % |

5,4 % |

|

Saoudienne |

14 082 |

60 292 |

91 754 |

109 832 |

153 971 |

+ 40,2 % |

0,3 % |

|

Turque |

37 017 |

43 671 |

103 307 |

130 964 |

141 891 |

+ 8,3 % |

5,5 % |

|

Russe |

78 701 |

12 498 |

68 645 |

116 401 |

141 458 |

+ 21,5 % |

3,6 % |

|

Tunisienne |

49 458 |

46 069 |

86 636 |

97 907 |

108 142 |

+ 10,5 % |

18,6 % |

|

Libanaise |

22 481 |

36 321 |

56 843 |

60 388 |

58 557 |

- 3,0 % |

8,2 % |

|

Philippine |

15 881 |

17 829 |

44 176 |

54 995 |

50 910 |

- 7,4 % |

2,2 % |

Note : les dix nationalités sont classées dans l'ordre de 2024.

Source : commission des finances d'après les données de la DGEF

III. UNE POLITIQUE PARTAGÉE ENTRE LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A. LA POLITIQUE DES VISAS, DU FAIT D'UNE PLURALITÉ D'OBJECTIFS, COMPORTE UN CARACTÈRE ÉMINEMMENT INTERMINISTÉRIEL

La répartition de la compétence d'attribution des visas entre les deux départements ministériels traduit la pluralité des objectifs attachés à cette politique. En effet, trois dimensions principales peuvent être identifiées :

- premièrement, une dimension sécuritaire. Les contrôles sécuritaires menés au stade de l'instruction des visas, notamment par la consultation des systèmes d'information sécuritaires, permet de prévenir l'entrée sur le territoire d'individus présentant une menace pour l'ordre public. Cette dimension sécuritaire s'étend au-delà du territoire national, dans le cadre de l'espace Schengen. Dans un contexte de tensions internationales accrues, les contrôles ont pu être renforcés à l'égard des ressortissants de certains pays compétiteurs de la France14(*) ;

- deuxièmement, une dimension migratoire, découlant de l'objet même du visa, qui permet l'entrée et la circulation de ressortissants étrangers sur le territoire. La délivrance des visas constitue l'un des leviers de contrôle des flux migratoires, par un pilotage des entrées sur le territoire, pour ce qui est de l'immigration légale, et par le refus de délivrer des visas aux individus présentant un risque de détournement du titre et de maintien sur le territoire au-delà de la période prévue par le visa, pour ce qui est de l'immigration illégale. Lors des procédures d'instruction et de pré-instruction des demandes de visas, les services consulaires s'attachent à identifier et écarter les profils et dossiers présentant le plus de risques en matière migratoire. Dans le même sens, le travail de lutte contre la fraude aux visas contribue à limiter le risque de détournement du visa ;

- troisièmement, une dimension d'influence et d'attractivité. La politique de délivrance des visas peut, par des outils et procédures adaptés, prioriser la délivrance de visas au profit de profils spécifiques. Il s'agit de publics professionnels, étudiants ou contribuant au rayonnement de la France. Complémentaire de l'approche migratoire, cette dimension d'attractivité s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'immigration choisie.

B. DEUX MINISTÈRES SONT COMPÉTENTS POUR LA DÉFINITION ET LA MISE EN oeUVRE DE LA POLITIQUE DES VISAS

Au sein du Gouvernement, depuis 200715(*), la compétence ministérielle sur la politique des visas, traditionnellement rattachée au ministre chargé des affaires étrangères, a été transférée à titre principal au ministre de l'intérieur. En l'état du droit, le décret n° 2024-29 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur et des outre-mer dispose, à son article 2, que ce dernier est « chargé, conjointement avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de la politique d'attribution des visas ». Si cette compétence se trouve par conséquent partagée entre les deux ministres, elle incombe principalement au ministre de l'intérieur. Ainsi, le décret n° 2024-37 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ne mentionne pas la compétence de ce dernier en matière de visas.

La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire (DFAE) soutient cette dyarchie en matière de visas en soulignant que « le double pilotage de la politique des visas par le MEAE et le MI est pertinent compte tenu des enjeux de politique étrangère liés aux visas (grande sensibilité de nos partenaires à la question, possibilité d'utilisation de cet outil comme levier politique, rôle du chef de poste diplomatique pour analyser les enjeux de la relation bilatérale et les meilleurs leviers à utiliser) et du pilotage par le MEAE du réseau consulaire. »16(*)

Au sein de l'administration centrale, les deux ministères disposent de services chargés du suivi de la délivrance des visas, tous deux établis à Nantes :

- la sous-direction de la politique des visas (SDPV) de la DFAE, dotée de quinze agents, pour le MEAE ;

- et la sous-direction des visas, de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur, dotée de 107 agents (dont 83 agents du MEAE en position normale d'activité au ministère de l'intérieur et 24 agents du ministère de l'intérieur).

Au niveau des postes, les chefs de postes consulaires et diplomatiques sont compétents pour la délivrance des visas, aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008. Les demandes de visas sont instruites sur le fondement des instructions ministérielles relatives à l'attribution des visas. Le décret du 13 novembre 2008 distingue :

- d'une part, les instructions générales, qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'immigration. Ces instructions, signées par les ministres, sont « destinées à orienter, de manière générale ou pays par pays, le travail des postes consulaires dans le traitement des demandes de visas, ainsi que des indications relatives aux modalités d'établissement des visas demandés »17(*) ;

- d'autre part, les instructions particulières qui relèvent, pour les visas délivrés sur les passeports ordinaires, du ministre chargé de l'immigration et, pour les visas sur passeports officiels, les visas relatifs aux procédures internationales d'adoption et les visas de politique étrangère, du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

À noter que, dès lors que la communication de l'instruction générale des visas « porterait atteinte au secret de la politique extérieure »18(*), l'accès à ce document est restreint, dans des conditions définies par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008

relatif aux attributions des chefs

de mission diplomatique et des chefs de

poste consulaire en matière de visas

Article 1er : La délivrance des visas aux étrangers titulaires d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d'une circonscription consulaire.

(...)

Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s'exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire.

Article 2 : Par dérogation à l'article 1er, la compétence pour délivrer des visas aux étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport de service, d'un passeport officiel, d'un passeport spécial ou d'un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale à ses fonctionnaires appartient aux chefs de mission diplomatique.

Elle n'est exercée par le chef de poste consulaire que dans les pays où aucun chef de mission diplomatique n'est accrédité, ou si le chef de poste consulaire a reçu délégation dans les conditions prévues par l'article 5.

Article 3 : Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment pour le traitement des demandes de visa aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable du ministre des affaires étrangères. L'avis du ministre des affaires étrangères est réputé rendu en l'absence d'observation de sa part dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.

Article 4 : Pour le traitement des dossiers individuels de demande de visa, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment aux instructions particulières qui leur sont adressées par le ministre chargé de l'immigration.

Toutefois, sont délivrés conformément aux instructions particulières du ministre des affaires étrangères :

a) Les visas relevant de l'article 2 ;

b) Après consultation du ministère chargé de l'immigration, les visas relatifs à des cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ;

c) Les visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.

Source : Légifrance

Ce double pilotage de la délivrance des visas, qui découle de la pluralité des objectifs attachés à cette politique, n'est pas contesté, dans son principe, par les différentes parties prenantes entendues par les rapporteurs spéciaux. Les services du ministère de l'intérieur comme les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères défendent un maintien de ce dualisme.

Pour autant, la mise en oeuvre concrète de ce double pilotage paraît complexe. En l'absence de priorisation entre les trois objectifs de la délivrance des visas (sécuritaire, migratoire et attractivité), les services consulaires se trouvent confrontés à des injonctions contradictoires. D'un côté, ils sont incités, dans un objectif d'attractivité et d'influence, à délivrer davantage de visas à une diversité de profils. De l'autre, ils sont encouragés à durcir les contrôles et la lutte contre la fraude. Respecter la doctrine fixée par le rapport Hermelin (accorder davantage de visas aux « publics cibles ») peut entrer en opposition avec la volonté de renforcer la maîtrise des entrées sur le territoire.

Au niveau central, un « comité stratégique migrations » (CSM) a été créé, à l'occasion du conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) du 14 octobre 2022, pour renforcer la coopération interministérielle pour l'ensembles des thématiques relevant de la dimension externe des migrations (DEM), notamment entre le MEAE et le ministère de l'intérieur19(*). Un ambassadeur thématique, l'ambassadeur chargé des migrations en assure le secrétariat général20(*). L'ambassadeur travaille en étroite coopération, en matière de visas, avec la SDPV et la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur. Instance de coordination, le CSM pourrait gagner, selon l'ambassadeur chargé des migrations, à être confortée comme une véritable instance de pilotage en matière de visas, notamment par la définition d'une stratégie nationale déclinée selon les types de publics.

De fait, sur le terrain, les injonctions contradictoires et changeantes peuvent créer des difficultés pour les agents instructeurs dans la conduite de leurs missions, selon les priorités du moment. Lors du déplacement de la mission de contrôle au Maroc, les services des consulats généraux de Rabat et de Casablanca ont souligné que l'épisode de la « crise des visas » entre la France et les trois pays du Maghreb (exposée infra) a conduit les agents à changer du jour au lendemain leur grille de lecture des dossiers de demandes21(*).

La direction de l'immigration regrette, quant à elle, la complexification du pilotage de la délivrance des visas dans le cadre duquel le ministère de l'intérieur rédige la plupart des instructions mais n'a pas la main sur les services des visas, en « l'absence d'autorité, y compris fonctionnelle, du ministère de l'Intérieur sur les services en charge de la délivrance des visas à l'étranger, dont la très grande majorité concerne des ressortissants de pays tiers sous passeport ordinaire. »22(*) Une mission inter-inspections sur la délivrance des visas, mandatée au premier semestre 2025, devait notamment formuler des propositions sur cette organisation. À la date d'écriture de ce rapport de contrôle, la mission inter-inspections n'a pas encore rendu ses conclusions.

Si les rapporteurs spéciaux estiment qu'une coordination plus fine des deux ministères doit être recherchée dans la définition des objectifs assignés aux services consulaires dans la délivrance des visas, il ne paraît pas opportun de transférer l'intégralité de cette activité au seul ministère de l'intérieur.

DEUXIÈME PARTIE

LA DÉLIVRANCE DES VISAS, UNE

ACTIVITÉ AU COÛT LIMITÉ AU REGARD DU DYNAMISME DES FRAIS DE

VISA

I. LES DROITS DE VISAS, UNE RECETTE NON FISCALE QUI CONNAÎT UNE CROISSANCE SOUTENUE

Le code communautaire des visas dispose, à son article 16, que la demande de visa donne lieu au paiement par le demandeur de droits de visas d'un montant de 90 euros pour le droit commun et de 45 ou de 35 euros pour certaines catégories d'étrangers bénéficiant d'un tarif réduit. D'autres catégories, précisées dans le tableau infra, sont exemptées du paiement de frais de visa.

Dans sa version initiale, le code communautaire de visas prévoyait un montant fixe pour les frais de visa23(*). Afin de garantir des recettes suffisantes pour couvrir les frais de traitement des demandes de visas, le règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 201924(*) a modifié l'article 16 du code communautaire des visas pour introduire une adaptation du montant des droits de visas, tous les trois ans, en fonction de « critères d'évaluation objectifs ». La Commission européenne, par la voie d'actes déléguées pris sur le fondement de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), est chargée de cette actualisation. En application de ce nouveau cadre, elle a procédé à deux adaptations, respectivement entrées en vigueur en février 2020 et en juin 2024.

À noter que les frais de visa ne représentent pas la totalité du coût de la demande de visa supporté par l'étranger. Le demandeur peut en effet régler, le cas échéant, des frais de services additionnels au prestataire de services extérieurs lorsque l'accueil des demandeurs et la constitution des données est externalisé, comme exposé infra.

Frais de visa demandés par la France selon

la catégorie de visa

depuis le 11 juin 2024

(en euros)

|

Type de visa |

Plein tarif |

Tarif réduit |

Exemption |

|

Visa Schengen |

90 euros |

45 euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; 35 euros pour les ressortissants des pays faisant l'objet d'un accord de facilitation |

Enfants de moins de 6 ans, conjoints de ressortissants français et membres de famille de ressortissant de l'UE, de l'Espace économique européen ou de la Suisse |

|

Visa de court séjour pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy |

60 euros |

35 euros pour les enfants de 6 à 12 ans |

Enfants de moins de 6 ans, conjoints de ressortissants français et membres de famille de ressortissant de l'UE, de l'Espace économique européen ou de la Suisse |

|

Visa de long séjour |

99 euros |

50 euros pour les étudiants dont le dossier a été examiné par un Centre pour les études en France |

Conjoints de ressortissants français |

|

Visa de court séjour pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises |

9 euros |

Enfants de moins de 6 ans, conjoints de ressortissants français et membres de famille de ressortissant de l'UE, de l'Espace économique européen ou de la Suisse |

Source : commission des finances d'après le ministère de l'intérieur

L'introduction d'une clause d'adaptation du montant des frais de visas a permis de réduire l'écart entre les droits exigés pour les visas Schengen et les frais de visas demandés par le Royaume-Uni ou les États-Unis. Pour autant, par comparaison, les droits de visas Schengen demeurent relativement peu élevés.

Comparaison des frais de visa demandés

par l'Allemagne, les États-Unis et le Japon

(en euros et en dollars américains)

|

Allemagne |

États-Unis |

Japon |

|

90 euros pour les visas C (Schengen) et 75 euros pour les visas D (nationaux) |

Entre 185 et 345 dollars selon le type de visa25(*) |

18 euros pour les visas d'entrée générale, 37 euros pour les visas à entrées multiples et 18 euros pour la prolongation de la validité des permis de réadmission |

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs

Au sein du budget de l'État, le produit des droits de visas est comptabilisé parmi les « Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires », comme recette non fiscale.

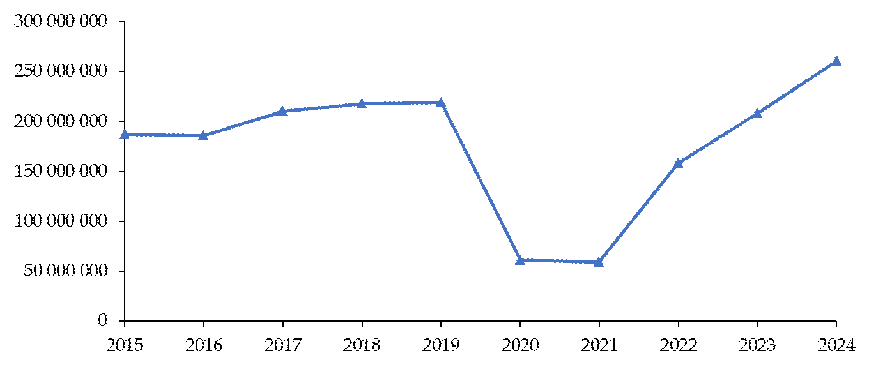

Cette recette se caractérise par un dynamisme soutenu, découlant à la fois de l'augmentation du nombre de visas délivrés et de la hausse des tarifs appliqués à chaque vignette. Si une baisse du produit de cette recette a pu être constatée en 2020 (61 millions d'euros) et en 2021 (56 millions d'euros), il s'élevait en 2024 à près de 261 millions d'euros, soit une progression de 19 % par rapport au niveau atteint en 2019 (219 millions d'euros).

Évolution de la recette issue des visas sur la période 2015-2024

(en euros)

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

II. UNE PROGRESSION DES DÉPENSES LIÉES À L'INSTRUCTION DES VISAS...

Le coût de l'instruction des demandes de visas correspond à trois principaux postes de dépenses :

- premièrement, les dépenses de personnel liées au traitement des demandes de visa dans les services consulaires, de l'ordre de 64,41 millions d'euros en programmation initiale pour 2025 ;

- deuxièmement, les dépenses de fonctionnement hors titre 2, qui représentent 3,71 millions d'euros en 2025 et correspondent aux frais de justice et destiné au paiement des contentieux de refus de demandes de visas d'entrée. D'autres dépenses de fonctionnement peuvent être imputées à l'activité « visas », notamment les frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires, les dépenses de sécurité de l'accès aux services des visas ou de dépenses d'équipement. Ni la direction du budget, ni la DFAE n'ont été en mesure d'isoler ces dépenses ;

- troisièmement, les dépenses d'investissement, dont l'estimation est malaisée. En effet, une partie des dépenses d'investissement, correspondant à la rénovation des locaux ou à des programmes spécifiques de modernisation des outils d'instruction, peut être isolée et faire l'objet d'un suivi spécifique. En revanche, il est difficile d'identifier la part des investissements immobiliers, au sein des dépenses immobilières du réseau consulaire, qui contribue à l'activité « visas ».

Aux dépenses du MEAE s'ajoutent des crédits pris en charge par le ministère de l'intérieur sur la mission « Immigration, asile et intégration » et la mission « Administration générale et territoriale de l'État » pour le financement des systèmes d'information. Pour le seul programme France visas, la dotation demandée en 2025 s'élève à 11,8 millions d'euros26(*).

En raison des difficultés de Bercy comme du Quai d'Orsay à évaluer le coût total de l'instruction des demandes de visas, il n'est pas possible aux rapporteurs spéciaux de déterminer le coût moyen de l'instruction de visas. La DFAE a ainsi précisé que « n'ayant qu'une connaissance partielle des coûts à prendre en compte, elle n'est pas en mesure d'évaluer de manière satisfaisante le coût d'instruction moyen par visa. »27(*) Une estimation a minima, se fondant uniquement sur les dépenses dédiées du programme 151 et du programme 105, serait de 19,8 euros par demande de visa et de 23,9 euros par visa délivré en 2024.

Évolution des dépenses liées

à l'instruction des visas inscrites

sur le programme 151 pour

la période 2018-2025

(en millions d'euros et en crédits de paiement)

Note : À compter de la LFI 2025, les dépenses de personnel concourant à l'instruction des visas ont été transférées du programme 151 vers le programme 105 de la mission AEE.

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Les crédits inscrits sur l'action 03 « Instruction des demandes de visas » du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires » de la mission AEE permettent de retracer les dépenses de titre 2 et une partie des autres dépenses de fonctionnement consacrées à cette activité. À compter de la loi de finances pour 2025, les dépenses de personnel concourant à l'instruction des demandes de visas ont néanmoins été transférée sur le programme 105 dans le cadre du regroupement des crédits de titre 2 sur ce programme support de la mission.

Antérieurement à cette évolution de périmètre, l'action 03 du programme 151 représentait entre 15 et 20 % des crédits de ce dernier.

A. LES COÛTS DE L'INSTRUCTION DES DÉPENSES DE VISAS CORRESPONDENT ESSENTIELLEMENT À DES DÉPENSES DE PERSONNEL, RELEVANT DE LA MISSION « ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT »

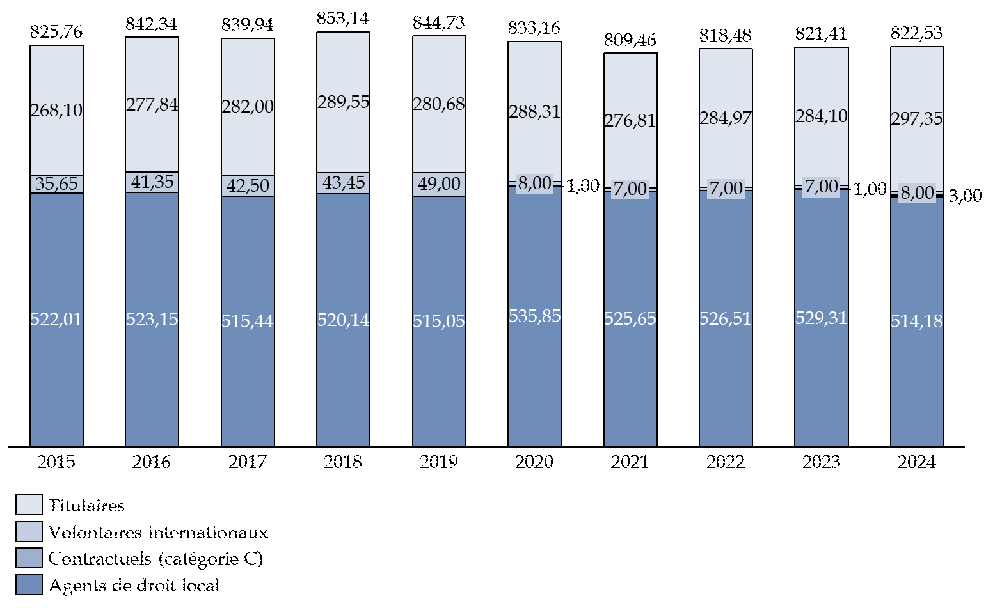

1. Un renforcement des moyens humains de traitement des demandes, visant à reconstituer les capacités antérieures à la crise sanitaire

La crise sanitaire et la brutale réduction des demandes de visas sur les exercices 2020 et 2021 ont stoppé une progression ininterrompue des effectifs sous plafond consacrés à l'instruction des visas. De fait, sur la période 2015-2019, le nombre d'ETP a progressé de 2,3 % ; une augmentation principalement imputée sur les titulaires et les volontaires internationaux. La baisse des demandes de visas a, à l'inverse, conduit à une réduction de 2,8 % du nombre d'agents affectés à cette mission.

Cependant, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a engagé, à compter de 2022, un renforcement des effectifs des services consulaires dans le but de reconstituer les capacités de traitement pré-crise sanitaire et d'instruire le stock de demandes de visas formé au cours de la « crise des visas ».

L'activité « visa » a pleinement bénéficié du réarmement du ministère engagé à la suite des états généraux de la diplomatie en mars 202328(*), avec une progression de la masse salariale dédiée à la délivrance des visas de l'ordre de 12 % entre 2018 et 2024. Cette progression s'est traduite :

- sur l'exercice 2024, par l'affectation de 18 ETP aux services consulaires (pour partie découlant des quelques 100 ETP nouvellement créés, le reste correspondant à des redéploiement d'effectifs) ;

- sur l'exercice 2025, par 13 ETP, dont 10 nouvellement créés29(*), qui ont permis de renforcer les capacités de traitement des visas.

S'agissant de l'exercice 2026, il n'est pas encore possible de savoir combien de nouveaux postes seront dédiés à l'instruction des visas. Faute de programmation initiale de la répartition des emplois, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères n'est, en effet, pas en mesure de préciser ces affectations au stade de l'examen de la loi de finances.

Nombre d'ETP consacrés à

l'activité « visas » dans les postes consulaires,

par catégorie d'emploi, sur la période 2015-2024

(en nombre d'ETP)

Note : la comptabilisation des ETP dans l'activité « visas » a fait l'objet d'un changement de méthodologie à compter de septembre 2023, une partie des ETP étant désormais recensés au titre de l'activité transversale de lutte contre la fraude.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Les effectifs consacrés à l'instruction des visas représentent une part sensible des personnels de l'administration consulaire (administration centrale et réseau consulaire confondus). En 2024, ce sont 26 % des 3 170 ETP inscrits sur les activités du programme 151 qui relevaient de l'activité de délivrance des visas.

Au total, sur les dix dernières années, l'évolution des effectifs sous plafond consacrés à l'activité « visas » semble se traduire par une relative stabilité avec environ 826 ETP en 2015 contre près de 823 ETP en 2024. Pour autant, il s'agit d'une stabilité en trompe-l'oeil, qui peut être relativisée par le fait que certaines mesures de renforcement des moyens humains dédiés à l'instruction des visas ne sont pas comptabilisées dans l'activité « visas ».

De fait, à compter de septembre 2023, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire a établi une nouvelle méthodologie de comptabilisation des activités de ses agents. Un effort transversal à l'ensemble du réseau consulaire ayant été accordé à la prévention et à la lutte contre la fraude, certains ETP dédiés à la fraude documentaire ont cessé de relever formellement de l'instruction des visas.

Par ailleurs, il importe de préciser que toutes les catégories d'agents ne peuvent pas procéder à l'instruction d'une demande de visa. Au sein des services consulaires, l'instruction des demandes de visas est réservée aux agents titulaires ou aux contractuels ; les agents de droit local ne peuvent effectuer que des missions de pré-instruction. Alors que le rapport de la mission gouvernementale confiée à M. Hermelin30(*) avait proposé d'évaluer la possibilité de confier aux recrutés locaux l'instruction de demandes de visas, la DFAE estime que le code communautaire des visas ne permet pas cet élargissement. L'article 37 du code prévoit en effet que « pour prévenir toute diminution de la vigilance et éviter d'exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré en tant que de besoin. Une attention particulière est accordée à la clarté de l'organisation du travail et à une répartition/séparation nette des responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les demandes. L'accès en consultation au VIS, au SIS et à d'autres informations confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel dûment habilités. »31(*)

Dans le même sens, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ne peut plus mobiliser les volontaires internationaux. Jusqu'en 2020, ces derniers pouvaient être affectés à l'instruction des demandes de visas et habilités à prendre des décisions sur ces dossiers. Toutefois, un jugement du tribunal administratif de Paris32(*), en date du 23 janvier 2020, a mis fin à cette possibilité en estimant que l'affectation à mission d'instruction, correspondant à des activités à caractère purement administratif, méconnaissait les termes de l'article L. 122-4 du code du service national, qui dispose qu'« au titre de la coopération internationale, les volontaires internationaux participent à l'action de la France dans le monde, notamment en matière d'aide publique au développement, d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire ». En conséquence, la quarantaine de postes d'instructeurs confiés à des VIA a dû être pourvue par des titulaires et des contractuels.

Cependant, dans l'objectif assumé de sécuriser cette pratique, l'article 56 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a introduit à l'article L. 122-4 précité la possibilité que les VIA « concourent aux missions et au bon fonctionnement des services de l'État à l'étranger ». Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ne s'est néanmoins pas saisi de cette possibilité, estimant que la nouvelle rédaction ne permet de revenir sur le jugement du tribunal administratif. La DFAE estime ainsi que « s'il était décidé d'affecter de nouveau des VIA sur des fonctions visas, en cas de recours les décisions seraient très probablement jugées contraires à l'article L122-4 par le juge administratif. »33(*)

Une autre explication de cette position, plus significative, tient à un engagement du ministère vis-à-vis des organisations syndicales de confier, à titre principal, les fonctions d'instruction des demandes de visas à des agents titulaires et, subsidiairement et en l'absence de candidatures internes, à des contractuels.

2. Un financement insolite du recrutement de vacataires supplémentaires dans les services des visas, sous forme d'attribution de produits

L'instruction des demandes et la délivrance des visas font, depuis 2015, l'objet d'un mécanisme budgétaire atypique : une attribution de produits, au sens du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances34(*), de la recette « visas ». Le décret n° 2015-1819 du 30 décembre 2015 portant attribution de produits au budget du ministère des affaires étrangères et du développement international dispose qu'une partie des frais de visas est reversée au MEAE, pour le recrutement de vacataires supplémentaires dans les services des visas. Cette attribution de produits s'effectue dans la limite de 0,75 % des recettes des droits de visa de l'année précédente.

Sa création, en 2015, répondait à la volonté du ministère, dans un contexte de rattachement de la compétence tourisme au Quai d'Orsay, d'introduire un « intéressement » des services consulaires à la délivrance des visas afin de stimuler les flux touristiques. Dans le même esprit, Atout France, opérateur consacré au tourisme international, a bénéficié jusqu'en 2023 d'une attribution de produits de la recette visa pour financer la promotion internationale de la destination France35(*).

En pratique, cet instrument permet au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de financer des mois de vacation pour répondre aux rebonds de l'activité d'instruction des demandes de visas. La répartition des crédits de vacation est réalisée sur la base des demandes exprimées par les postes dans le cadre de la programmation annuelle des effectifs.

Toutefois, la comparaison entre les besoins en moyens humains exprimés par les services consulaires et le montant des vacations effectivement financé par ce mécanisme révèle un décalage certain, accentué par la chute des recettes de visas consécutive à la crise sanitaire. L'attribution du produit des recettes de visas de 2020 n'a ainsi permis de financer que 237 mois de vacation en 2021.

En raison de cette forte baisse des recettes de visas sur la période 2020-2022 et pour faire face à la remontée soudaine des demandes, le Quai d'Orsay a obtenu en 2023 une augmentation exceptionnelle de 0,75 % à 1,35 % de l'attribution de produits. Pour l'année 2024, la quote-part a été ramenée à son niveau initial. En contrepartie, dans ses négociations budgétaires, le ministère a obtenu que la différence entre les besoins de vacation et les mois de vacations effectivement financés par l'attribution de produits soit comptabilisée « hors plafond », pour éviter de ponctionner davantage l'enveloppe budgétaire du programme 151.

Comparaison entre les besoins de vacation des

services et leur financement

par l'attribution du produit de la recette

« visas »

(en mois de vacation et en millions d'euros)

|

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

|

Besoins identifiés par les services consulaires |

1 004 mois |

1 131 mois |

1 200 mois |

1 034 mois |

|

Durée de vacation financée par l'attribution de produits |

237 mois (+ 400 mois sous plafond d'emploi) |

941 mois |

738 mois (+ 739 mois hors plafond d'emploi) |

775 mois |

Note : l'année 2023 correspond à un relèvement temporaire du plafond de l'attribution de produits à 1,35 % des recettes de l'année n-1.

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Estimant devoir répondre à un besoin de vacation compris entre 1 000 et 1 200 mois par an, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, conjointement avec la direction des affaires financières, s'est exprimée au cours de son audition par les rapporteurs spéciaux en faveur d'un relèvement de la quote-part de l'attribution de produits, de 0,75 % à 1,35 %, a minima. Selon la DFAE, ce relèvement permettrait de sécuriser son enveloppe de financement de vacation et d'accroître la visibilité des postes sur les renforts ponctuels dont ils pourraient disposer. Dans le même sens, le rapport de la mission gouvernementale confiée à M. Hermelin avait recommandé d'affecter une part supérieure de l'attribution de produits de la recette « visas » aux services consulaires et de créer un mécanisme incitatif d'intéressement en corrélant l'accroissement du pourcentage attribué à l'activité des visas à l'augmentation des recettes36(*).

Une orientation alternative, soutenue par la direction du budget, consisterait à supprimer ce mécanisme de liaison entre recettes et dépenses de l'activité « visas ».

En premier lieu, la suppression de cette attribution de produits se justifierait par un argument de lisibilité budgétaire. Certes, il peut être utile, dans une démarche de comptabilité analytique, de mettre en rapport les dépenses et les recettes d'une activité de service public pour évaluer sa performance. Pour autant, en application du principe d'universalité budgétaire, il ne paraît pas opportun de lier aussi directement les recettes et les dépenses d'une activité de service public.

En second lieu, cette attribution de produits ne permet pas de répondre aux objectifs qui lui sont fixées. Le montant de l'attribution de produits est déterminé en fonction des recettes et, par conséquent de l'activité, de l'année passée. Le financement des moyens humains des services consulaires se trouve ainsi décorrélé du niveau d'activité de l'année en cours.

Pour autant, les rapporteurs spéciaux ne se prononcent pas en faveur d'une telle suppression. Si ce mécanisme budgétaire présente de réelles limites techniques, il constitue une liaison entre l'activité de délivrance des visas et son objectif d'attractivité. Le souci de conserver l'équilibre qui s'attache à la politique des visas justifie le maintien de cette attribution de produits, neutre sur le budget de l'État et d'un montant limité.

En tout état de cause, la mise en oeuvre de la plateforme européenne commune de traitement des demandes de visas Schengen (voir infra II.A.1.) devrait conduire à une évolution de la perception des frais de visas et, par conséquent, au fonctionnement de ce dispositif. Dans cette nouvelle configuration, la Commission européenne serait amenée à centraliser les frais de visas, avant de les reverser aux États membres au prorata du nombre de visas délivrés. Sans aucune certitude sur les délais de collecte et de reversement de cette recette par la Commission, le principe d'une telle affectation devrait faire à l'objet d'une réflexion à moyen terme.

B. L'ACTIVITÉ DE DÉLIVRANCE DES VISAS : UN LEVIER DE MOBILISATION DES FINANCEMENTS EUROPÉENS

Depuis le début des années 2010, la sous-direction de la politique des visas met en oeuvre des actions financées sur fonds européens.

L'instruction des demandes de visas par les services consulaires bénéficie de financements européens, au titre de l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV). Cet instrument constitue, avec le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et le Fonds Asile Migration Intégration (FAMI), du Fonds européen pour les frontières extérieures (FFE). La direction générale des étrangers en France constitue l'autorité de gestion de ces trois instruments, en France.

Doté de 215 millions d'euros au sein du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, l'IGFV comporte deux volets :

- d'une part, un volet « gestion des frontières », doté de 157 millions d'euros, destiné à financer des actions de gestion des frontières extérieures de l'Union européenne ;

- d'autre part, un volet « politique commune des visas », doté de 46 millions d'euros, dédié au financement d'actions d'harmonisation de la délivrance des visas et de prévention des risques sécuritaires et migratoires.

Pour la programmation de l'IGFV 2021-2027, la France s'est engagée sur trois objectifs, détaillés dans le document de présentation du programme de l'État membre au titre de cet instrument37(*), à savoir :

- améliorer les moyens structurels des consulats (rénovation des services de visas et investissements immobiliers dans les consulats à forte représentation de partenaires Schengen) ;

- contribuer à la mise en réseau d'équipes composées d'experts dans la lutte contre la fraude, renforcer l'accompagnement auprès des centres externalisés afin de mesurer l'efficacité, l'impact de l'externalisation et le suivi de la biométrie et garantir l'application uniforme de l'acquis de l'Union ;

- renforcer la mise en oeuvre de systèmes d'exploitation et de maintenance de systèmes d'information à grande échelle, y compris concernant l'interopérabilité de ces systèmes d'information et de leur infrastructure de communication.

Sur la période 2022-2025, trois projets pilotés par la sous-direction de la politique des visas ont été financés par ce biais.

Projets financés sur les crédits de

l'IGFV sur le programme 151

sur la

période 2022-2025

(en euros)

|

Intitulé |

Nature du projet |

|

Fonctionnement des services consulaires visas - Externalisation - Règlementation |

Soutien au fonctionnement des postes pour améliorer la qualité du service tout en préservant le niveau de sécurité et d'intégrité des procédures d'instruction (missions de conseil et d'audit auprès des PSE et formations des agents des services consulaires) |

|

Rénovation des services des visas des ambassades et des consulats |

Financement de travaux d'aménagement ou de rénovation des services des visas des postes représentant un ou plusieurs États Schengen (amélioration des conditions de travail des agents et d'accueil du public dans les services non externalisés, transformation des locaux suite à l'externalisation de la collecte des demandes de visas ou aménagement des zones d'archivage) |

|

Cellule de lutte contre la fraude aux visas |

Financement d'une part de la rémunération des agents de la cellule chargés de cartographier les phénomènes de fraude, prévenir les comportements frauduleux et remédier à la fraude au travers de missions d'audit |

Source : commission des finances d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Sur le plan budgétaire, deux fonds de concours retracent le versement de ces subventions :

- d'une part, s'agissant des dépenses hors titre 2, le fonds de concours 1-1-00009 « Remboursement par les Fonds européens des dépenses liées à la politique des visas », créé en 2009 et rattaché au programme 151, retrace les remboursements européens destinés au financement des projets en matière de politique des visas ;

- d'autre part, pour les dépenses de titre 2, un fonds de concours 1-3-00333 « Remboursement par les Fonds européens des dépenses de personnel liées à la politique des visas », créé en 2014, retrace les remboursements à hauteur de 75 % des salaires des agents de droit local sur certains postes. À noter que, dans le cadre du regroupement des dépenses de personnel de la mission AEE au sein du programme 105, ce fonds de concours y a également été transféré depuis le programme 151.

Comme pour la plupart des financements sur fonds européens, les versements interviennent a posteriori, ce qui induit un décalage dans la programmation de ces financements. De plus, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères souligne la lourdeur des pièces justificatives à fournir à la Commission, au regard de la faiblesse des montants en cause. La constitution des dossiers de remboursement mobilise les services de la sous-direction de la politique des visas comme les services comptables des postes.

III. ...TEMPÉRÉE PAR UNE DÉMARCHE D'EXTERNALISATION ANCIENNE PERMETTANT DE PALLIER LE MANQUE D'EFFECTIFS POUR UN COÛT BUDGÉTAIRE LIMITÉ

A. UNE POSSIBILITÉ OUVERTE PAR LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

Depuis le début des années 2010, compte tenu de la très forte hausse des demandes de visas et dans un contexte budgétaire contraint, la France, comme plusieurs de ses partenaires européens, a choisi d'externaliser la collecte des demandes de visas et des pièces justificatives. Cette démarche d'externalisation poursuivait différents objectifs :

- tout d'abord, améliorer les conditions d'accueil des demandeurs au moment du dépôt de la demande de visa. Jusqu'alors, les services de visas constituaient le premier contact du demandeur avec la France. Les files d'attente et des services saturés contribuaient, dès lors, à dégrader sensiblement l'image de notre pays ;

- ensuite, réduire les délais d'instruction, en concentrant l'activité des services consulaires sur le traitement au fonds des demandes de visas par un transfert de tâches au prestataire ;

- le tout, sans majorer les effectifs des services consulaires.