N° 3

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur les frais de justice,

Par M. Antoine LEFÈVRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

I. MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES FRAIS DE JUSTICE

Les frais de justice : de quoi parle-t-on ?

Les frais de justice sont aussi des frais d'enquête. Ils englobent les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'État, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Il s'agit par exemple des honoraires des experts et des interprètes-traducteurs, des frais de gardiennage de biens saisis, des interceptions téléphoniques et des frais résultant de nombreuses autres mesures ordonnées par un magistrat ou un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Les frais de justice ne comprennent pas les rémunérations et les dépenses courantes du ministère de la justice, ni les frais d'avocat payés par les parties au procès ou l'aide juridictionnelle dont certaines de ces parties peuvent bénéficier.

A. AUTREFOIS RECOUVRÉS SUR LES PARTIES AU PROCÈS, LES FRAIS DE JUSTICE CONSTITUENT AUJOURD'HUI UNE CHARGE CROISSANTE POUR L'ÉTAT

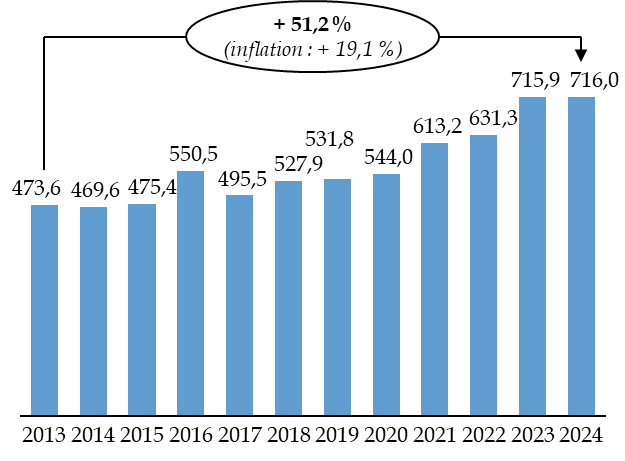

Évolution des frais de justice depuis 2013

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performance et des données transmises par la direction du budget

Au 19e siècle, les frais de justice étaient, au moins en principe, recouvrés sur les parties au procès, même s'ils étaient avancés par l'État. Les droits de timbre et d'enregistrement ont été supprimés sur les actes de la justice civile en 1977 et le principe de la mise à la charge de l'État des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police a été confirmé en 1993. Ces frais ont augmenté de manière importante au début des années 2000.

Les crédits de frais de justice étaient toutefois évaluatifs jusqu'en 2006, c'est-à-dire que la dépense pouvait dépasser l'évaluation faite en loi de finances initiale. Lors de l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ils ont été intégrés au programme 166 « Justice judiciaire », dont les crédits ne doivent pas dépasser l'autorisation donnée en loi de finances. Grâce à un programme volontariste de meilleure maîtrise, ils ont diminué pendant quelques années, mais la hausse a repris depuis les années 2010.

B. LA HAUSSE ACTUELLE DES COÛTS S'EXPLIQUE PAR LA COMPLEXITÉ CROISSANTE DES ENQUÊTES, PLUS QUE PAR L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUDICIAIRE

L'augmentation des frais de justice ne s'explique pas par une augmentation du nombre des affaires traitées devant les juridictions pénales. Le nombre des affaires poursuivables est même plutôt en baisse, de quelque 1,3 million par an entre 2014 et 2019 à 1,2 million en 2022 et 2023, tandis que le nombre des affaires faisant effectivement l'objet d'une poursuite est stable autour de 600 000 par an.

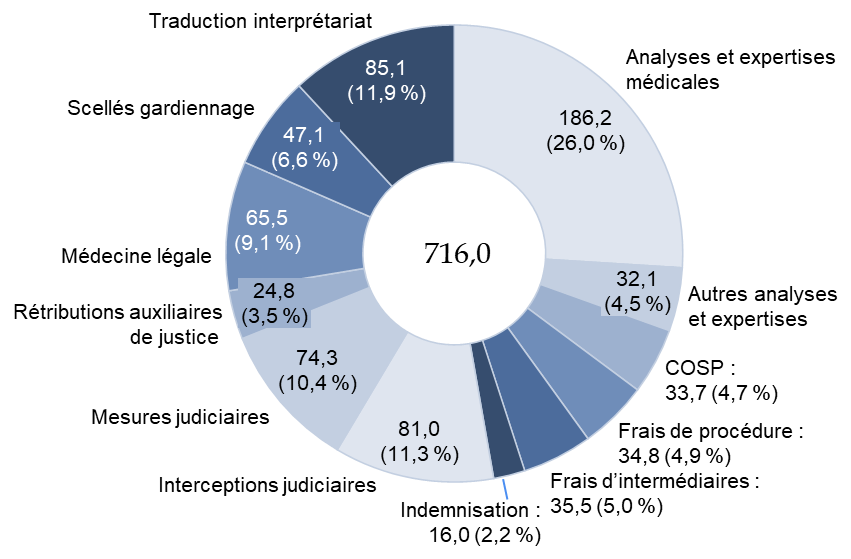

Répartition des frais de justice en 2024

(en millions d'euros)

COSP : contributeurs occasionnels du service public.

Source : commission des finances, à partir des rapports annuels de performances et des données transmises par la direction du budget

En revanche, le nombre des actes prescrits au cours d'une enquête par les juges ou les officiers de police judiciaire a augmenté, en particulier s'agissant d'actes coûteux. Par exemple, une enquête pour narcotrafic, face à des réseaux dotés de moyens financiers et techniques importants, nécessite souvent un grand nombre d'interceptions judiciaires afin de retracer les parcours des trafiquants. La progression des enquêtes pour violences sexuelles et intrafamiliales a également pour conséquence la réalisation d'enquêtes sociales rapides ainsi que la prise en charge médicale ou psychologique des victimes. D'une manière générale, la justice est passée d'une culture de la preuve par l'aveu à une culture de la preuve matérielle ou scientifique.

Le juge, aujourd'hui, s'attend, dans de nombreuses affaires, à trouver dans son dossier des preuves tirées d'interceptions judiciaires ou de l'exploitation du téléphone portable de la victime.

La hausse des coûts n'est toutefois pas suffisamment anticipée dans les prévisions budgétaires, de sorte que la dépense effective, au cours d'une année, est presque systématiquement supérieure à la prévision en loi de finances initiale. Les crédits étant insuffisants, certains paiements sont repoussés, conduisant à la formation d'une « dette économique » estimée à 318,4 millions d'euros, qui constituent une dépense future certaine.

716,0 M€

+ 51%

318,4 M€

C. LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE DOIT SE FONDER SUR UNE CONNAISSANCE DES COÛTS PLUS PRÉCISE ET PARTAGÉE ENTRE TOUS LES ACTEURS DE L'ENQUÊTE

Pour les magistrats comme pour les enquêteurs, la résolution de l'enquête et le jugement constituent légitimement l'objectif premier et la priorité : chercher à maîtriser le coût des mesures d'enquête en comparant les devis, en négociant des conventions pour réduire les coûts, est difficile et chronophage.

« Il est plus simple de ne pas faire d'effort »

Les magistrats ou les officiers de police judiciaire sont pourtant pleinement conscients de l'enjeu financier que représentent les frais de justice. Toutefois, ils ne sont pas toujours informés du coût réel des mesures qu'ils ordonnent, ou de ce qui constituerait un coût « normal » pour les prestations qui ne sont pas soumises à un tarif réglementaire.

Il est donc indispensable que les magistrats, mais aussi les policiers et les gendarmes, disposent de la meilleure information possible et des outils leur permettant d'ordonner des mesures d'enquête qui contribuent pleinement à la manifestation de la vérité, sans entraîner des coûts excessifs et inutiles.

Les plans de maîtrise des frais de justice lancés par les Gouvernements successifs depuis 2021 ont créé une dynamique en ce sens : ils doivent être poursuivis et amplifiés.

Enfin cette action doit être menée au plus près des utilisateurs, aussi bien des officiers de police judiciaire que des magistrats, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les projets numériques du ministère de la justice.

II. MIEUX DÉPENSER EN FAVEUR DU BON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE

A. BUDGÉTISER CORRECTEMENT AFIN DE METTRE FIN À LA DETTE ÉCONOMIQUE DES FRAIS DE JUSTICE

L'insuffisance budgétisation en loi de finances initiale oblige le ministère et les juridictions à faire des arbitrages en cours d'année.

Le surcroît de dépense de frais de justice en cours d'année, par rapport à la prévision en loi de finances initiale, s'impacte sur les autres postes de dépenses du programme 166 « Justice judiciaire », c'est-à-dire les dépenses d'investissement ou de fonctionnement courant.

Les juridictions sont parfois même obligées de suspendre les paiements dès le mois de septembre pour les experts, qui seront payés avec des mois de retard, au risque de mettre certains en difficulté ou d'en décourager d'autres d'apporter leur contribution aux procédures judiciaires.

B. METTRE FIN AUX DÉPENSES QUI NE CONTRIBUENT PAS À LA RÉSOLUTION DE L'ENQUÊTE

Si certaines dépenses sont légitimes et nécessaires pour atteindre à la vérité, d'autres ne sont guère utiles.

Malgré des efforts conduits depuis des années, les frais de gardiennage et de scellés ont été de 47,1 millions d'euros en 2024, soit 6,6 % du montant total des frais de justice. Parmi ceux-ci, le gardiennage des véhicules saisis ou immobilisés représente une dépense généralement peu utile, qu'une connaissance insuffisante du parc de véhicules accroît encore. L'action conduite dans certaines juridictions montre qu'une meilleure évaluation du stock, partagée entre les ministères de l'intérieur et de la justice, pourrait aider à réduire la dépense de manière importante.

De même, les interceptions judiciaires (réquisitions de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques, interception des appels, géolocalisation des téléphones...) peuvent, aujourd'hui, être réalisées en grande partie en recourant à un outil public : la plateforme nationale d'interceptions judiciaires (PNIJ), gérée par l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires (ANTENJ). Cette plateforme, largement automatisée, a permis de réduire fortement les coûts unitaires. Son développement et l'amélioration de son ergonomie doivent être poursuivis.

Par ailleurs, certaines lois ont, au fil des années, rendu obligatoires les expertises psychologiques et psychiatriques ou les enquêtes sociales rapides, dans un certain nombre de cas où l'expérience montre que des mesures tantôt moins, tantôt plus approfondies auraient été plus efficaces. Des expertises sont ainsi conduites davantage pour satisfaire les exigences légales que pour résoudre l'affaire : il pourrait être laissé aux magistrats, connaisseurs du dossier, la liberté de décider des mesures d'expertises réellement nécessaires.

De même, le recours à des interprètes humains reste imposé par la loi, alors que les outils de traduction automatique ont connu des améliorations tout à fait considérables au cours des dix dernières années. Ces outils pourraient être mieux utilisés afin de réduire les coûts et de faire gagner du temps dans certaines procédures.

C. FAVORISER LES RETOURS FINANCIERS

La justice a un coût, mais elle apporte également des ressources à l'État ou lui permet de réaliser des économies.

Il s'avère possible d'agir pour favoriser certaines recettes qui permettent de compenser, en partie, le coût des frais de justice pour l'État.

Tout d'abord, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) est chargée de la vente avant jugement ou de l'affectation à des services publics de biens saisis, notamment des véhicules, tâche qu'elle accomplît avec un succès reconnu. Son activité pourrait encore être développée pour que « le crime ne paie pas ».

Ensuite, le principe de recouvrement des frais de justice dans un procès pénal pourrait être étendu à l'ensemble des personnes condamnées. Le juge pourrait écarter cette règle lorsqu'il n'est pas réaliste de demander aux personnes condamnées de payer l'ensemble des coûts du procès, non seulement parce que beaucoup d'entre elles, en matière pénale, manquent de ressources, mais aussi parce que les systèmes d'information ne permettent pas, à l'heure actuelle, de calculer aisément le coût de l'ensemble des mesures ordonnées au cours d'une procédure. Il faudrait donc également améliorer le circuit de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales, qui présente actuellement de nombreuses limites.

Enfin, le Sénat avait adopté l'an passé un amendement tendant à instaurer de nouveau une contribution au titre de l'introduction d'une instance devant une juridiction, non conservée finalement dans la loi de finances mais qui pourrait être proposée de nouveau.