AVANT PROPOS

Les territoires ultramarins présentent des fragilités importantes en termes socio-économiques. Ils sont caractérisés, par exemple, par des taux de pauvreté de 77,3 % à Mayotte ou de 53 % en Guyane, d'après l'INSEE.

Ils sont soumis par ailleurs à des contraintes naturelles et géographiques fortes, en raison de leur insularité pour certains territoires, ainsi que de leur forte exposition à des risques naturels, tels que les séismes, les inondations ou encore les tempêtes. Le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi à Mayotte en décembre 2024, ou encore de la tempête Garance à la Réunion en janvier 2025, a illustré la nécessité de la construction d'infrastructures résistantes à ces aléas. Les besoins en investissements sont ainsi particulièrement forts en outre-mer.

En ce sens, l'État a développé une politique de soutien à l'investissement local spécifique à ces territoires, en plus des instruments utilisés dans l'hexagone, telles que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID). Il s'agit notamment des contrats de convergence et de transformation (CCT), du fonds exceptionnel d'investissement (FEI) ou encore de la bonification des prêts octroyés par l'Agence française de développement aux collectivités.

Une grande partie de ces dispositifs de soutien à l'investissement spécifiques à l'outre-mer transitent par la mission « Outre-mer ». C'est à l'étude de ces dispositifs que ce rapport de contrôle s'attache, et non à l'ensemble des outils permettant à l'État d'appuyer les outre-mer dans leur effort d'investissement.

Ce rapport n'étudie pas non plus les instruments de soutien à l'investissement des acteurs privés ultramarins, qui présentent des spécificités en regard des outils utilisés dépassant le champ du contrôle.

LES RECOMMANDATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Recommandation n° 1 : définir un véritable projet de convergence porté par les collectivités locales pour chaque territoire ultramarin comportant un nombre limité de priorités structurantes d'investissement dans les contrats de convergence et de transformation (direction générale des outre-mer (DGOM), collectivités, préfectures, hauts-commissariats)

Recommandation n° 2 : intégrer dans les priorités d'investissement des contrats de convergence et de transformation les enjeux liés à la prévention des risques naturels, pas uniquement sismiques (ministère de la transition écologique, préfectures, hauts-commissariats, collectivités)

Recommandation n° 3 : limiter le nombre de projets financés par les CCT afin de recentrer les financements sur les investissements les plus urgents et structurants (collectivités locales, préfectures, DGOM)

Recommandation n° 4 : créer un programme budgétaire, au sein de la mission « Outre-mer », regroupant une partie des actions régionales et interrégionales comprises dans les contrats de convergence et de transformation, de nature interministérielle et territorialisée (DGOM, direction du budget)

Recommandation n° 5 : développer davantage les appels à projets dans le cadre des contrats de convergence et de transformation (DGOM, préfectures, collectivités)

Recommandation n° 6 : organiser plus régulièrement un comité interministériel des outre-mer afin de favoriser la mise en oeuvre d'investissements impliquant plusieurs ministères (DGOM)

Recommandation n° 7 : définir un chef de file clair sur chacun des projets lorsqu'ils réunissent plusieurs financeurs, et ce dès l'intégration du projet dans un financement des CCT et organiser des réunions de suivi plus récurrentes (préfectures, ministères, collectivités)

Recommandation n° 8 : concentrer les financements du fonds exceptionnel d'investissement sur les projets répondant aux priorités resserrées formulées dans le cadre du projet de convergence (DGOM, préfectures, hauts-commissariats)

Recommandation n° 9 : mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations du rapport de MM. Patient et Rohfritsch de 2021 sur le fonds exceptionnel d'investissement (FEI), concernant notamment l'indispensable évaluation socio-économique des projets financés (DGOM)

Recommandation n° 10 : renforcer le lien entre les prêts accordés par l'Agence française de développement aux collectivités locales, bonifiés par l'État, et les projets portés par les contrats de convergence et de transformation (Agence française de développement, collectivités locales, préfectures, DGOM)

Recommandation n° 11 : créer un guichet unique de l'ingénierie publique pour centraliser les demandes des collectivités locales aux différents partenaires et intégrer des aspects de soutien à l'ingénierie locale dans les contrats de convergence et de transformation, afin de renforcer la coordination entre les différents acteurs (DGOM, préfecture, collectivités)

I. L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES EN PROGRESSION

A. UN SOUTIEN NÉCESSAIRE ET RÉEL DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

1. Un investissement en hausse des collectivités ultramarines

Les collectivités territoriales, et ultramarines en particulier, constituent le premier investisseur public. Comme le rappelle en effet l'inspection générale des finances1(*), les administrations publiques locales représentent 58 % de l'investissement public en 2022.

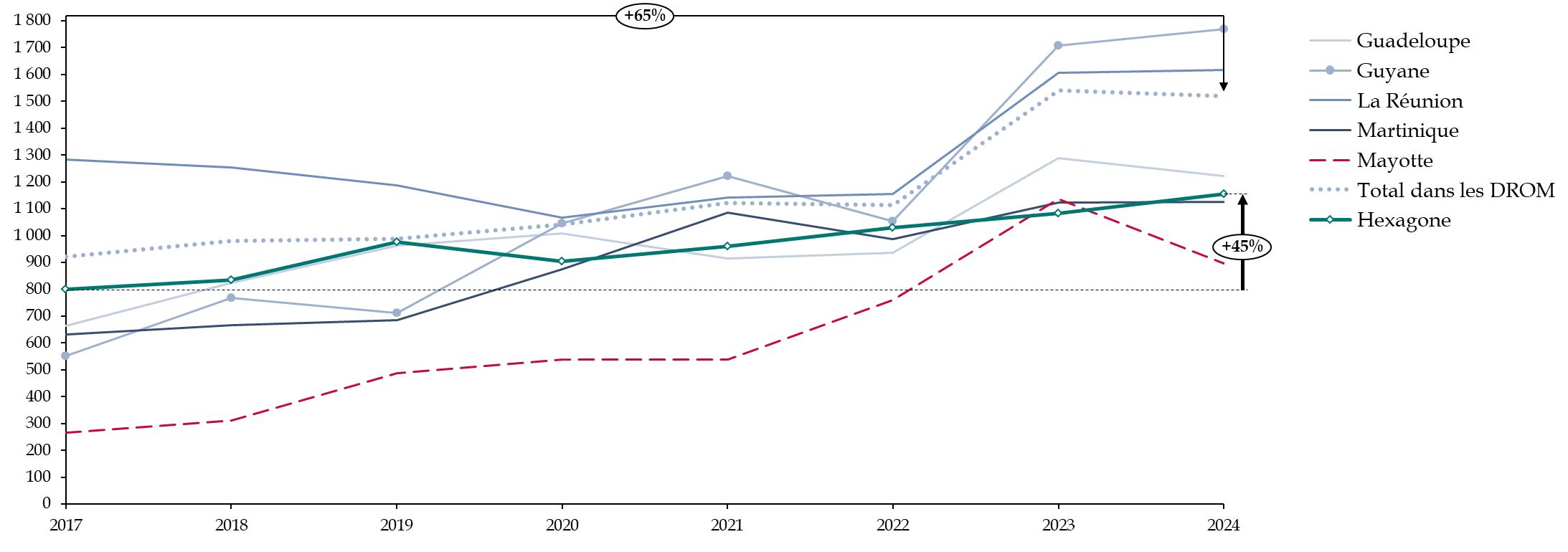

Les dépenses d'investissements des collectivités ultramarines sont particulièrement élevées. Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), elles représentent en moyenne 1 519 euros par habitant en 2024, dont 822,5 euros dépenses par les régions, 75 euros par les départements et 622 euros par le bloc communal. Elles ont augmenté de 65 % par rapport à 2017, où elles représentaient 921,5 euros par habitant.

Par comparaison, dans l'hexagone, les dépenses d'investissement par habitant s'élèvent à 1 155 euros par habitant, soit un niveau inférieur à l'effort d'investissement en outre-mer, qui s'explique notamment par l'impératif fort de convergence économique des territoires ultramarins. La hausse des dépenses d'investissements par habitant des collectivités hexagonales n'a été que de 45 % entre 2017 et 2024.

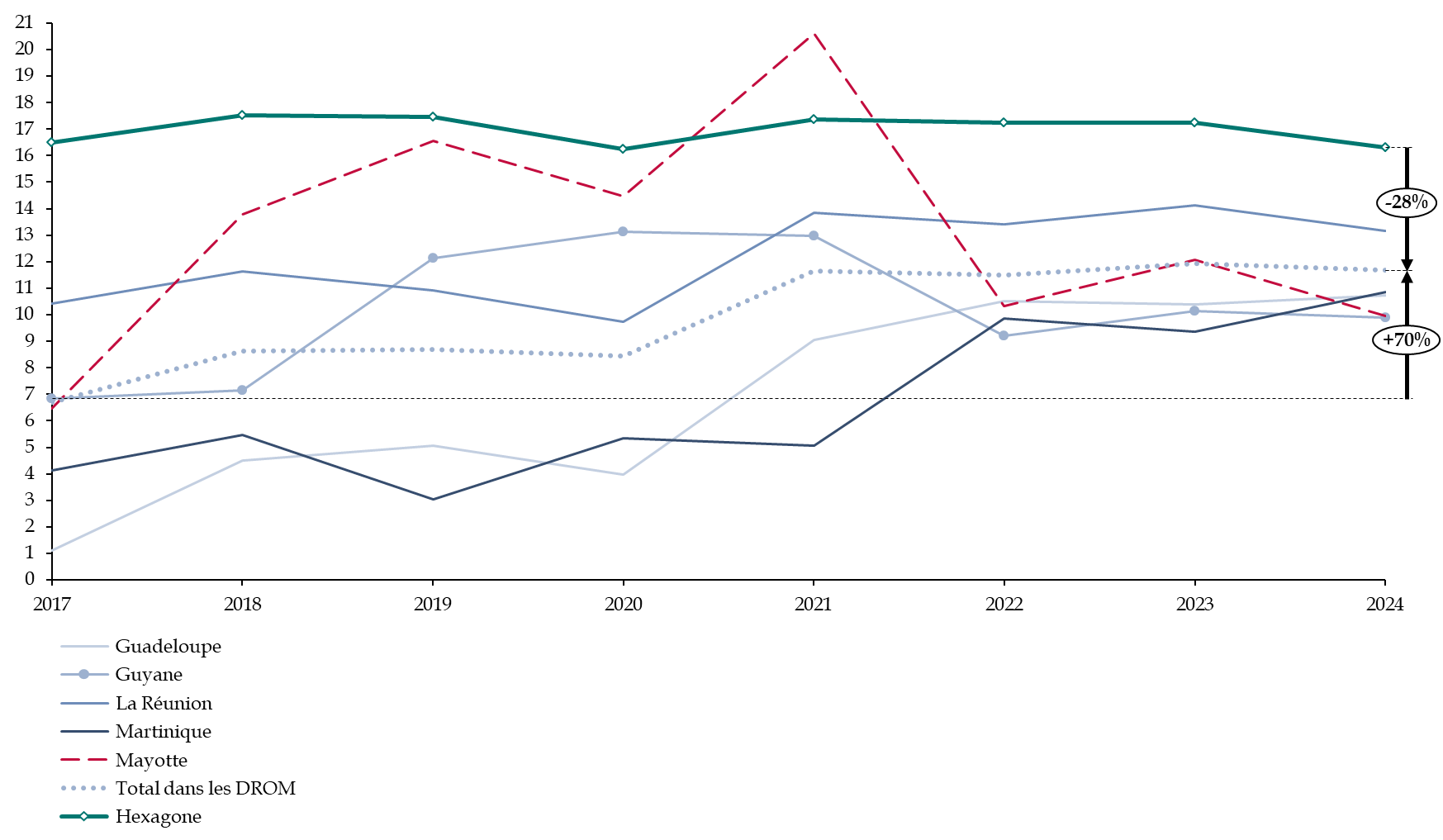

Évolution des dépenses d'investissement par habitant des collectivités territoriales des départements et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

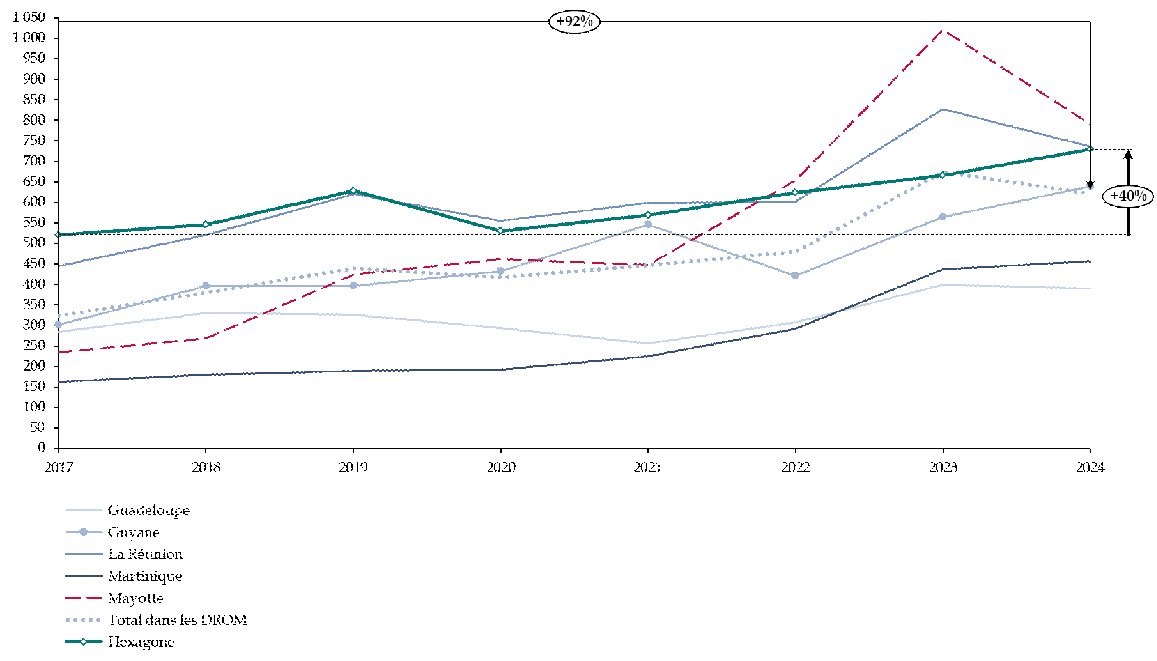

L'effort d'investissement des communes et des intercommunalités dans les DROM, de 621,6 euros par habitant, est proche de celui des communes hexagonales, qui s'élève à 736 euros par habitant. Cet effort s'est accru, puisqu'il a augmenté de 92 % entre 2027 et 2024. En effet, en 2017, les communes d'outre-mer ne dépensaient que 323,4 euros par habitant, contre 521,5 euros pour les communes hexagonales. Un effort significatif de rattrapage des niveaux d'investissement hexagonaux a été réalisé par le bloc communal dans les DROM entre 2017 et 2024.

En particulier, les communes de La Réunion consacrent un budget par habitant élevé aux dépenses d'investissement, alors qu'il est nettement plus faible en Guadeloupe et en Guyane.

Évolution des dépenses

d'investissement par habitant dans le bloc communal

des départements

et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et

2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

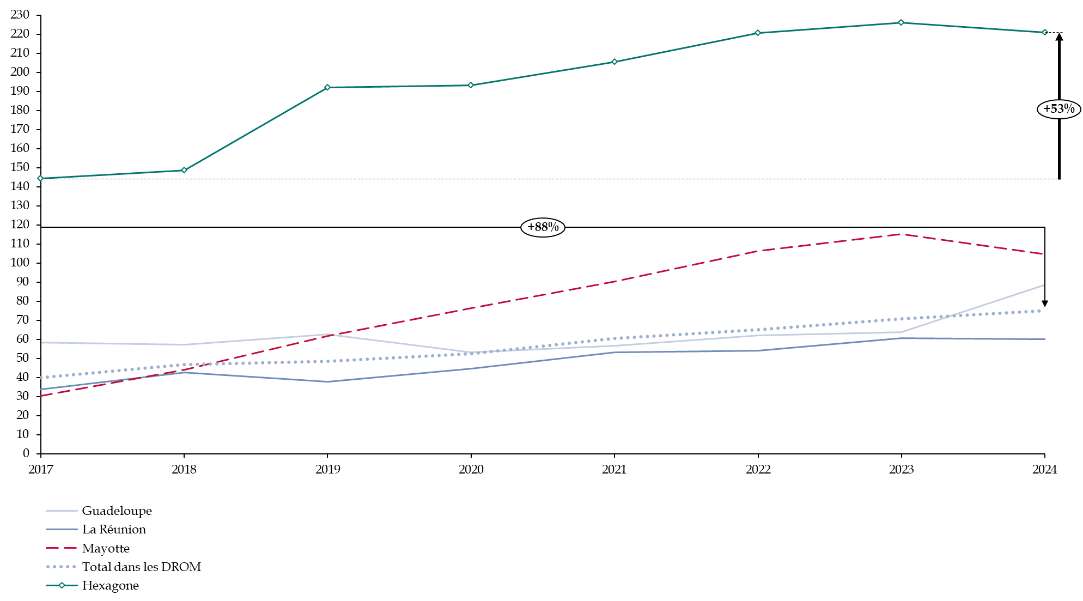

Concernant les départements, les niveaux d'investissement en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion demeurent significativement inférieurs à ceux de l'hexagone, puisqu'ils représentent en moyenne 75 euros par habitant, contre 221 euros dans l'hexagone. Toutefois, les dépenses d'investissement ont augmenté de 88 % entre 2017 et 2024, contre seulement 53 % pour l'hexagone, témoignant d'un effort de rattrapage réalisé par les départements ultramarins. Par ailleurs, au vu des difficultés structurelles notamment du bloc communal, comme développé supra, les départements consacrent une part significative à des subventions permettant de financer l'investissement du bloc communal.

Évolution des dépenses

d'investissement par habitant

dans les départements d'outre-mer et

dans l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Note : les comptes de la collectivité unique de Guyane et de Martinique sont intégrés aux comptes des régions.

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

À noter, le niveau élevé et en hausse de dépenses d'investissement par habitant du département de Mayotte, qui a été multiplié par 3,5 entre 2017 et 2024.

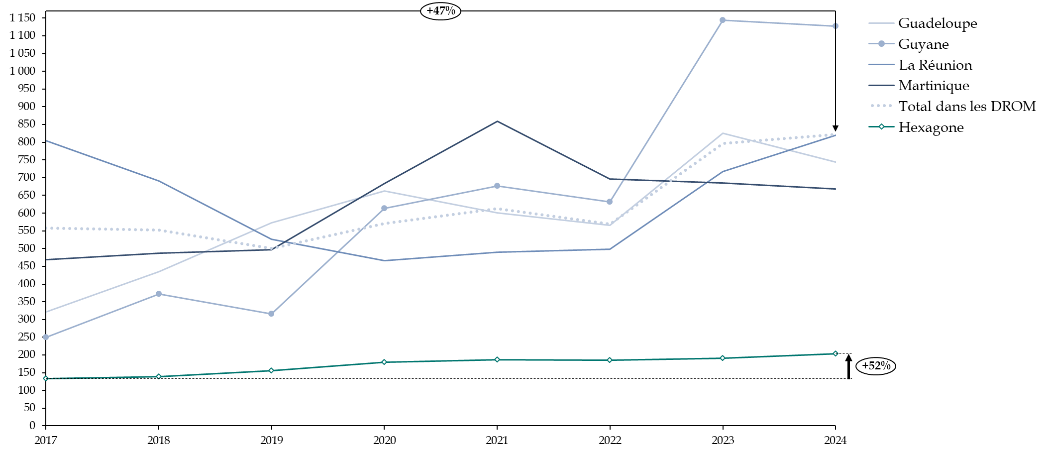

Évolution des dépenses

d'investissement par habitant

dans les régions d'outre-mer et dans

l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

Enfin, les régions d'outre-mer consacrent un budget à l'investissement par habitant de 822,5 euros en 2024, en hausse de 47 % par rapport à 2017. Cet effort est presque 4 fois plus élevé que le budget consacré par habitant par les régions hexagonales, illustrant l'importance de l'investissement pour les collectivités ultramarines. À noter, toutefois, que la structure des dépenses des collectivités uniques de Guyane et de la Martinique peuvent biaiser l'analyse.

Les dépenses d'investissement, élevées et en progression dans les collectivités ultramarines, ne peuvent être financées uniquement par les recettes d'investissements propres aux collectivités territoriales, au vu de l'importance des contraintes.

2. Des besoins en investissements non couverts par les seules recettes d'investissement

Malgré une forte subvention de l'investissement, les collectivités ultramarines ne disposent en effet pas des mêmes capacités d'autofinancement que les territoires hexagonaux.

Comme le relève la Cour des comptes2(*), les contraintes pesant sur les dépenses de fonctionnement des collectivités ultramarines limitent les recettes d'investissement. En effet, le coût élevé de la vie en outre-mer3(*), ainsi que les charges de personnels supplémentaires dues aux rémunérations spécifiques attachées aux fonctionnaires ultramarins, contraignent fortement les dépenses de fonctionnement. Le niveau d'épargne brute, source majeure de financement de l'investissement, reste donc inférieur dans les collectivités ultramarines, par rapport à l'hexagone.

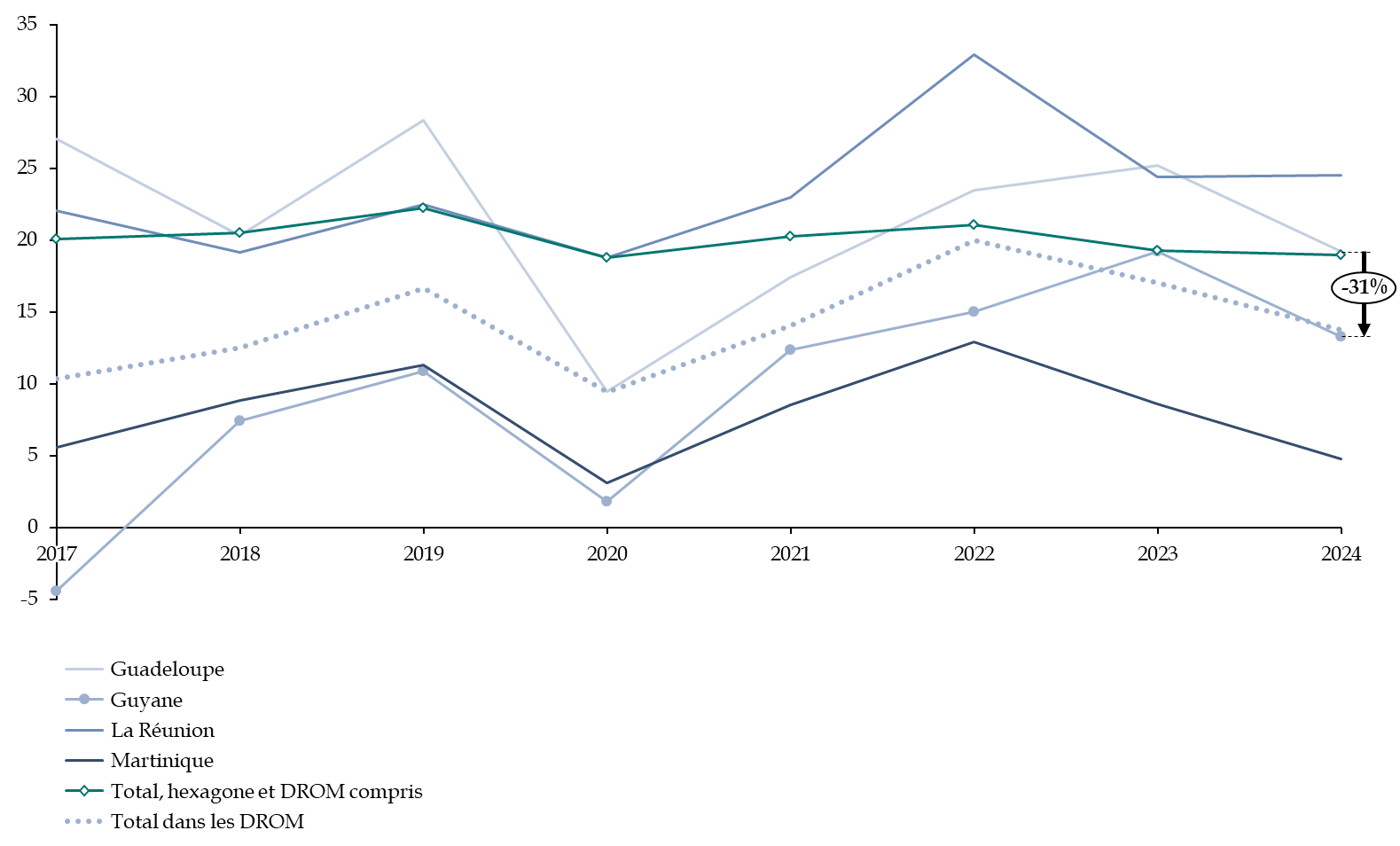

Les faibles taux d'épargne brute4(*) du bloc communal en particulier obèrent les capacités de financement de l'investissement. Ainsi, le taux d'épargne brute du bloc communal est en moyenne de 11,7 % en outre-mer, alors qu'il est de 16,3 % dans l'hexagone.

La capacité de financement de l'investissement du bloc communal ultramarin s'est toutefois améliorée de 70 % en 7 ans, le taux d'épargne brut s'élevant à seulement 6,7 % en 2017. Les communes réunionnaises, dont le taux d'épargne brute s'élève à 13,2 %, semblent les mieux à même de financer leur investissement parmi les collectivités ultramarines. Toutefois, même si les capacités d'autofinancement de l'investissement des communes guadeloupéennes et martiniquaises sont plus faibles que dans l'hexagone, il faut noter la nette amélioration de leur situation financière. En Guadeloupe en particulier, le taux d'épargne brute du bloc communal est passé de 1,1 % en 2017 à 10,7 % en 2024.

Évolution du taux d'épargne brute du

bloc communal d'outre-mer

et de l'hexagone entre 2017 et

2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

En conséquence, une part de l'investissement du bloc communal est financée par les collectivités régionales et départementales.

Évolution du taux d'épargne brute dans les régions d'outre-mer et de l'hexagone entre 2017 et 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

Les régions et les collectivités uniques de DROM disposent de capacités d'autofinancement de l'investissement plus importantes que le bloc communal en moyenne, le taux d'épargne brute s'élevant à 13,3 % en 2024. Il est toutefois plus faible que le taux d'épargne brute des régions hexagonales, qui atteint 19,2 %.

Les faibles taux d'épargne brute des collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane expliquent largement cet écart ; toutefois, ces collectivités assumant les compétences du département, leur taux d'épargne brute n'est pas étonnant. En moyenne, dans l'hexagone, le taux d'épargne brute des départements n'est que de 6,8 %, alors que celui de la Réunion est de 7,9 % et celui de la Guadeloupe de 10 %, par exemple.

Ainsi, le bloc communal concentre la plus grande part des difficultés de financement de l'investissement en outre-mer. Les départements, régions ou collectivités uniques peuvent constituer des soutiens à l'investissement ; mais un appui propre de l'État aux outre-mer est nécessaire pour permettre de réaliser la convergence économique.

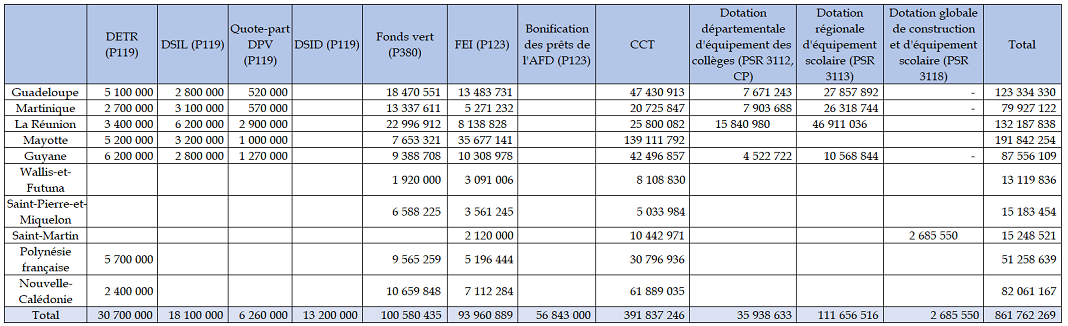

3. Un soutien spécifique complémentaire de l'État à l'investissement des collectivités ultramarines de 861 millions d'euros par an

Afin de soutenir l'investissement des collectivités ultramarines, l'État dispose d'une palette d'outils de financements. Les recettes de fonctionnement, versées notamment sous la forme de la dotation globale de fonctionnement, permettent d'ailleurs d'alimenter la section de fonctionnement et donc de dégager une épargne brute destinée à financer en partie l'investissement.

L'État verse de plus certains financements qui servent à soutenir spécifiquement les investissements des collectivités locales ultramarines. Ce soutien prend la forme de plusieurs dotations :

- comme le reste des collectivités locales, les communes ultramarines perçoivent la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), à hauteur de 30,7 millions d'euros en 2023, ainsi que la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), pour un montant de 18,1 millions d'euros en 2023, et la quote-part de la dotation de politique de la ville, à hauteur de 6,3 millions d'euros. Les départements ultramarins perçoivent la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), pour un montant de 13,2 millions d'euros ;

- les collectivités ultramarines sont également destinataires de prélèvements sur recettes (PSR), notamment le PSR 3112 « Dotation départementale d'équipement des collèges » pour un montant de 35,9 millions d'euros, le PSR 3113 « Dotation régionale d'équipement scolaire », à hauteur de 111,7 millions d'euros, et le PSR 3118 « Dotation globale de construction et d'équipement scolaire » destiné exclusivement à Saint-Martin, à hauteur de 2,7 millions d'euros ;

- le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, ou « fonds vert », porté par le programme 380 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », subventionne les projets locaux favorisant la décarbonation, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Près de 100,5 millions d'euros ont été consacrés aux outre-mer à ce titre en 2023 ;

- enfin, des outils spécifiques de soutien à l'investissement transitent essentiellement par le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ». Il s'agit du fonds exceptionnel d'investissement (FEI), dont 94 millions d'euros en AE ont été consommés en 2023 ; des contrats de convergence et de transformation (CCT), au titre desquels 391,8 millions d'euros ont été engagés en 2023 ; et enfin de la bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) aux collectivités, pour un montant de 56,8 millions d'euros. Le présent contrôle a pour objectif d'évaluer en particulier la pertinence de ces outils, très spécifiques aux outre-mer.

Financements de l'État destinés à l'investissement des collectivités locales ultramarines

(en euros, en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

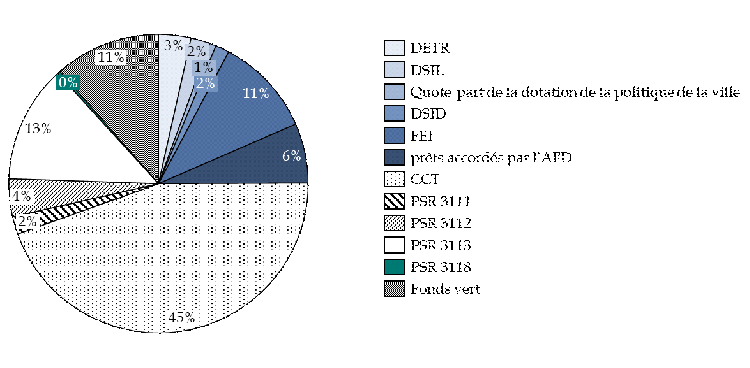

Ainsi, au total, l'État a consacré près de 861,7 millions d'euros au financement de l'investissement dans les collectivités ultramarines. La DETR, la DSIL, la quote-part de la DPV et la DSID ne représentent toutefois que 8 % de ces financements pour l'investissement local. Ce sont donc les financements propres à l'investissement local ultramarin qui priment pour les collectivités, à hauteur de près de 62 %. Ainsi, les CCT correspondent à près de 45 % du soutien de l'État à l'investissement local, le FEI 11 % et la bonification des prêts accordés par l'AFD près de 6 % du soutien.

Les principaux bénéficiaires du soutien de l'État à l'investissement sont, en 2023, Mayotte, à hauteur de 191,8 millions d'euros, La Réunion, pour un montant de 132,3 millions d'euros, et la Guadeloupe, à hauteur de 123,3 millions d'euros. Cette répartition n'est pas si étonnante, au sens où il s'agit soit de collectivités très peuplées (La Réunion) soit avec des difficultés structurelles fortes (Mayotte).

Répartition de l'ensemble des financements

de l'État destinés spécifiquement

à

l'investissement des collectivités locales ultramarines

(en euros, en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Le rapport de l'IGF précité a évalué le soutien de l'État à l'investissement de l'ensemble de l'ensemble des collectivités locales à 3,37 milliards d'euros, hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTA). Ainsi, en moyenne, le concours de l'État à l'investissement local est de 51 euros par habitant, alors qu'il s'élève à près de 374 euros par habitant en outre-mer. Si ces estimations sont à considérer avec précaution, elles illustrent tout de même l'effort particulier fourni par l'État en faveur de l'investissement des collectivités ultramarines.

* 1 L'investissement des collectivités territoriales, octobre 2023, inspection générale des finances.

* 2 Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements en 2024, Fascicule 1, Cour des comptes, juin 2025.

* 3 En 2022, les prix restent plus élevés dans les DOM qu'en France métropolitaine, en particulier pour les produits alimentaires, INSEE Première n° 1958, juillet 2023.

* 4 Le taux d'épargne brute mesure le rapport entre l'épargne dégagée par la section de fonctionnement des collectivités locales et les recettes de fonctionnement.