B. LES CONTRATS DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION, UN OUTIL PERTINENT DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

1. La contractualisation permet une coopération efficiente entre l'État et les collectivités

Les contrats de convergence de transformation (CCT), régis par la loi5(*) du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, constituent l'un des principaux outils du soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales.

Ils comprennent en effet normalement un plan de convergence, qui résume les priorités structurantes. Les priorités de chaque contrat correspondent aux enjeux définis dans le cadre des plans de convergence et des politiques prioritaires de chaque ministère co-financeur. Le détail de ces priorités a été validé par l'État dans le cadre des mandats de négociation fournis aux préfectures, qui sont chargées de piloter l'écriture des contrats avec les collectivités territoriales concernées.

Les CCT permettent de rassembler de multiples financeurs : ministères, collectivités territoriales, agences de l'État comme l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Agence française de développement (AFD) et l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (ADEME). Une maquette financière, résumant les financements prévus par chaque financeur, y compris les collectivités, est adjointe au CCT.

Enfin, des fiches « projets » résument les différents projets que les CCT permettront de financer dans chaque territoire, ainsi que le plan de financement envisagé. Près de 80 % des investissements sont décidés dès la signature du CCT, le reste faisant l'objet d'appels à projets au cours de la période.

Les CCT ont été conclus avec l'ensemble des départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'avec la plupart des intercommunalités. Le dispositif de contractualisation n'a toutefois pas inclus les communes, considérées comme un échelon moins pertinent de contractualisation que les intercommunalités. À noter, que l'ingénierie locale nécessaire à la mobilisation des financements des CCT aurait rendu difficile l'intégration des communes à ce processus de contractualisation.

Une première génération de contrats a été signée le 8 juillet 2019 pour les collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, ainsi que le 22 juin 2020 pour Saint-Martin. La première génération de contrats devait porter sur la période 2019-2022, et a été étendue à 2023 par un avenant. Une deuxième génération de CCT, portant sur la période 2024-2027, a été signée en 2024 par l'ensemble des collectivités ultramarines.

Les contrats de convergence et de transformation succèdent en outre-mer aux contrats de plan État-régions (CPER), instaurés par la loi6(*) du 29 juillet 1982, et dont la dernière génération en vigueur en outre-mer portait sur la période 2015-2020. À noter, les collectivités de Wallis-et-Futuna, pour la période 2012-2018, de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre 2015 et 2018, et de Saint-Martin, entre 2014 et 2018, avaient conclu un contrat de développement.

Par rapport aux CPER, les CCT prennent en compte les spécificités des outre-mer, permettant par exemple une forte concentration de moyens sur les enjeux d'assainissement et de production d'eau potable et le développement des enjeux scolaires et universitaires, moins prégnants dans l'hexagone. Ils couvrent un périmètre budgétaire plus large, en associant davantage de ministères (secrétariat d'État chargé de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Agence nationale du sport) et donc de politiques publiques plus variées. Les CCT ont permis d'avoir une enveloppe financière plus conséquente que celle des CPER (voir infra).

En Polynésie française, en application de la loi7(*) organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de la loi8(*) du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, le contrat de développement et de transformation pour la période 2021-2023 a été signé en 2021. La Nouvelle-Calédonie est signataire d'un contrat de développement (CDEV) pour la période 2017-2023, qui repose sur les dispositions spécifiques de la loi9(*) organique du 19 mars 1999 et de la loi10(*) du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Les contrats signés en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie diffèrent par rapport aux CCT de la première génération essentiellement par leur durée et leurs signataires. Pour ces deux territoires, des contrats spécifiques avec les collectivités locales autre que les pays ont été signés, par exemple avec les provinces et les intercommunalités de Nouvelle Calédonie. Concernant la durée, celle-ci a été adaptée afin que la fin du contrat soit concomitante avec la fin des CCT de première génération des autres territoires ultramarins. Dans le cadre des contrats de la deuxième génération, les durées sont identiques entre les contrats de développement et les CCT. En Nouvelle-Calédonie, seules les provinces et le Pays ont conclu un contrat de développement.

Autre spécificité propre à la Nouvelle-Calédonie, le CDEV de ce territoire dispose d'un volet fonctionnement, qui finance l'appui aux collectivités locales de Nouvelle Calédonie.

Enfin, le nombre de financeurs est réduit dans les CDEV du fait de la spécificité du partage de compétences entre les collectivités et l'État.

2. Des montants contractualisés élevés mais en baisse

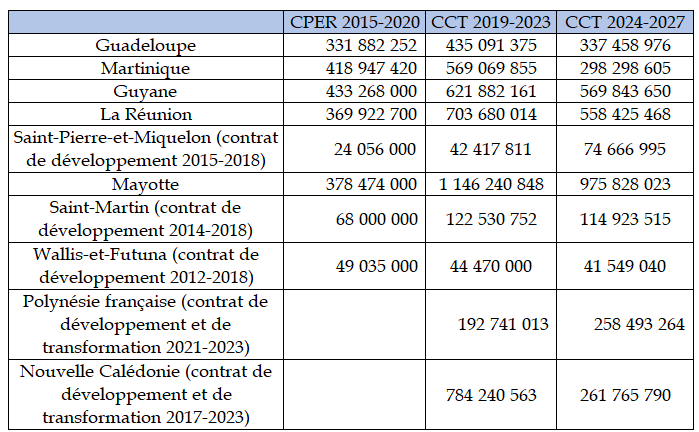

Les contrats de plan État-Régions (CPER) ou les contrats de développement utilisés dans les collectivités d'outre-mer et en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie avant 2024, ainsi que les CCT, comprennent un volet de financement important. Ainsi, en Guadeloupe par exemple, près de 331,9 millions d'euros avaient été contractualisés entre 2015 et 2020 dans le cadre du CPER, puis ce sont 435 millions d'euros qui étaient prévus entre 2019 et 2023 et enfin 337,5 millions d'euros entre 2024 et 2027. Les montants contractualisés sont particulièrement élevés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion ou encore en Guyane.

Montants totaux contractualisés (comprenant

la part État et la part collectivité)

en outre-mer dans le

cadre des contrats de plan État-Régions

et des contrats de

convergence et de transformation

(en euros)

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

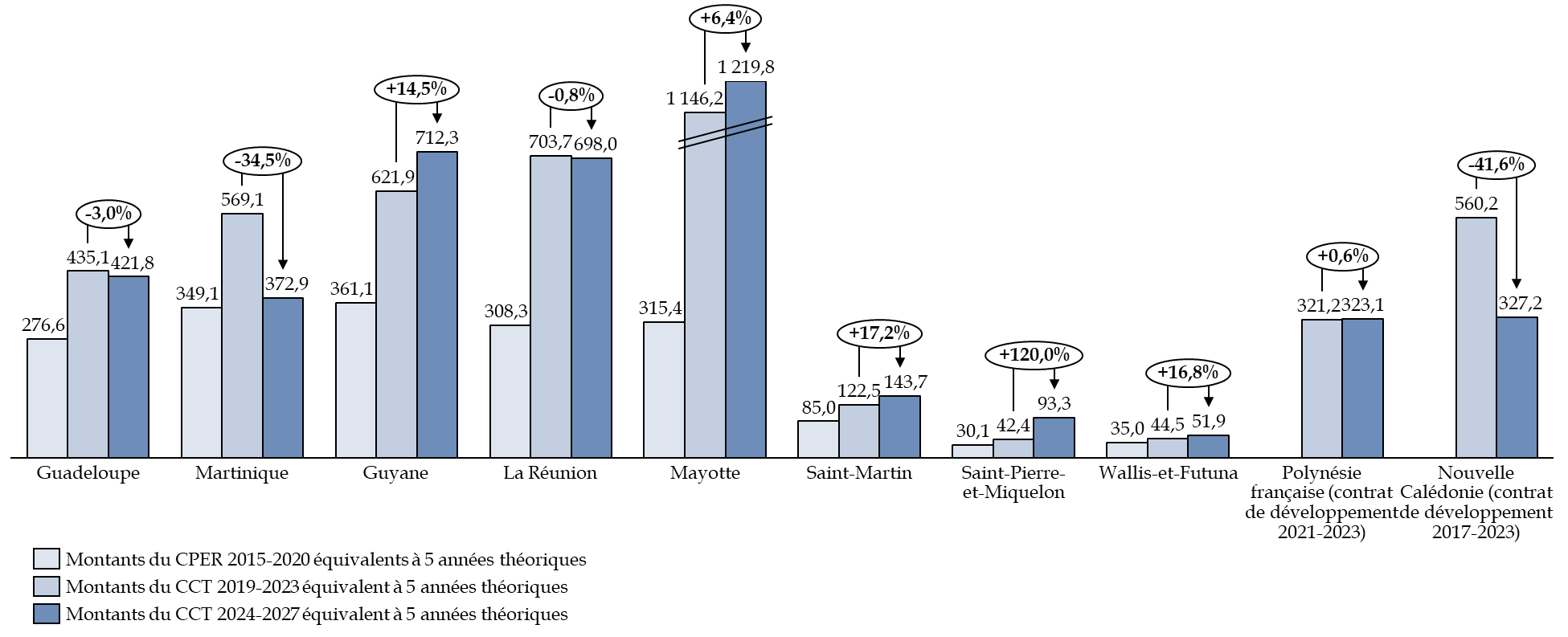

Les différentes générations de contrats ne portent toutefois pas sur la même durée, rendant la comparaison difficile. Ainsi, en faisant l'hypothèse que chaque contrat a duré cinq ans, soit la durée des contrats de convergence et de transformation de première génération (2019-2023), on constate que les montants mobilisés dans le cadre des contrats de convergence et de transformation de la première génération (2019-2023) ont été largement supérieurs à ceux des contrats de plan État-Régions ou des contrats de développement de la période 2015-2020.

Évolution des montants

contractualisés (comprenant la part de l'État et la part

des

collectivités) en outre-mer dans le cadre des contrats de plan

État-Régions

et des contrats de convergence et de

transformation

(en euros)

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

Néanmoins, les montants mobilisés dans le cadre de la deuxième génération des CCT (2024-2027) n'ont significativement augmenté par rapport à la période 2019-2023 qu'en Guyane, et à Mayotte, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna. En tenant compte de l'inflation, la hausse des crédits est par ailleurs pratiquement nulle à Mayotte et en Guyane.

Une telle diminution des financements contractualisés entre la première et la deuxième génération des CCT pour l'investissement local en outre-mer est regrettable, même si le contexte budgétaire peut l'expliquer en partie.

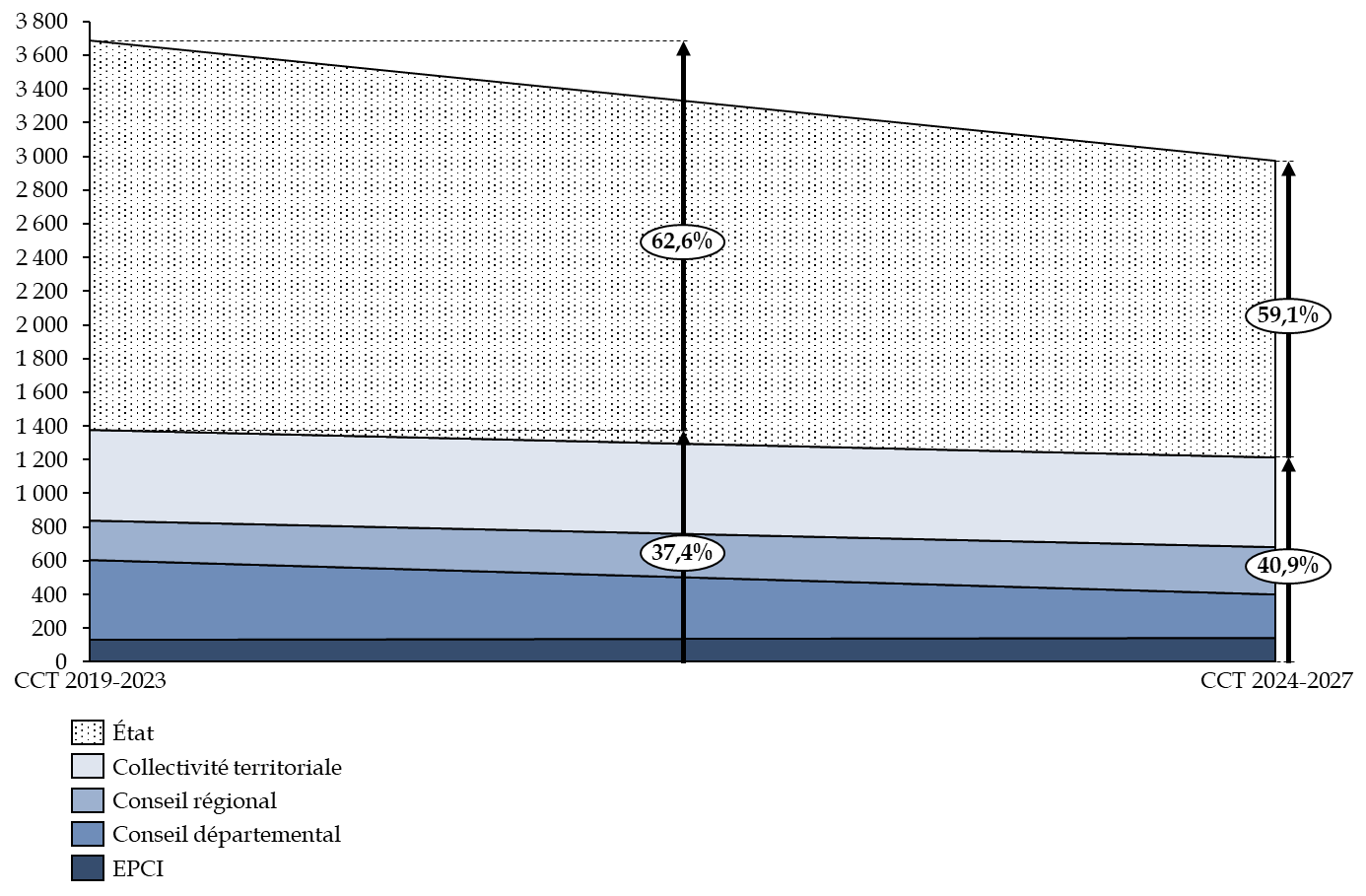

La diminution des financements est liée dans une large mesure à un moindre engagement de l'État, qui avait apporté 62,6 % du budget dans le cadre des CCT de première génération, alors qu'ils ne peuvent plus fournir que 59,1 % des financements pour les CCT de deuxième génération (2024-2027). L'engagement des collectivités territoriales représentent 40,9 % des financements dans les CCT de 2024-2027, alors qu'ils avaient apporté 37,4 % des financements lors de la première génération des contrats. Les financements de l'État ont ainsi baissé de 24 %, alors que ceux des collectivités territoriales n'ont diminué que de 11,6 %.

Évolution des montants contractualisés par financeur dans le cadre des contrats de convergence et de transformation de première et deuxième génération

(en millions d'euros)

Note : les contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ne sont pas inclus dans cette analyse (il ne s'agit pas de la même période). Ici, la « collectivité territoriale » désigne la collectivité territoriale unique de Martinique et de Guyane, ainsi que celles de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

Au vu des grandes difficultés structurelles auxquelles sont confrontés les territoires ultramarins, la diminution de l'engagement de l'État dans le soutien des investissements locaux est dommageable.

3. Des financeurs multiples de l'investissement dans les collectivités ultramarines

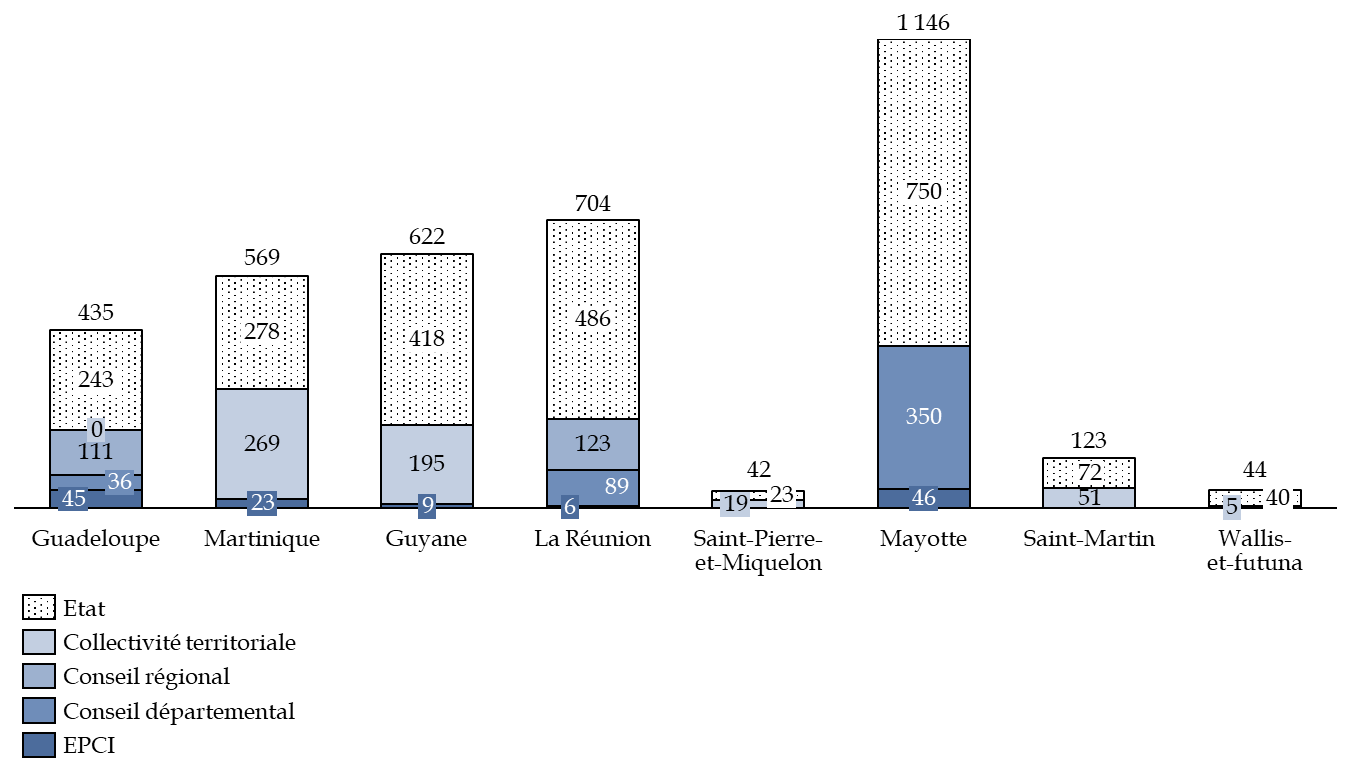

a) Une répartition des financements entre État et collectivités territoriales différenciée par territoire ultramarin

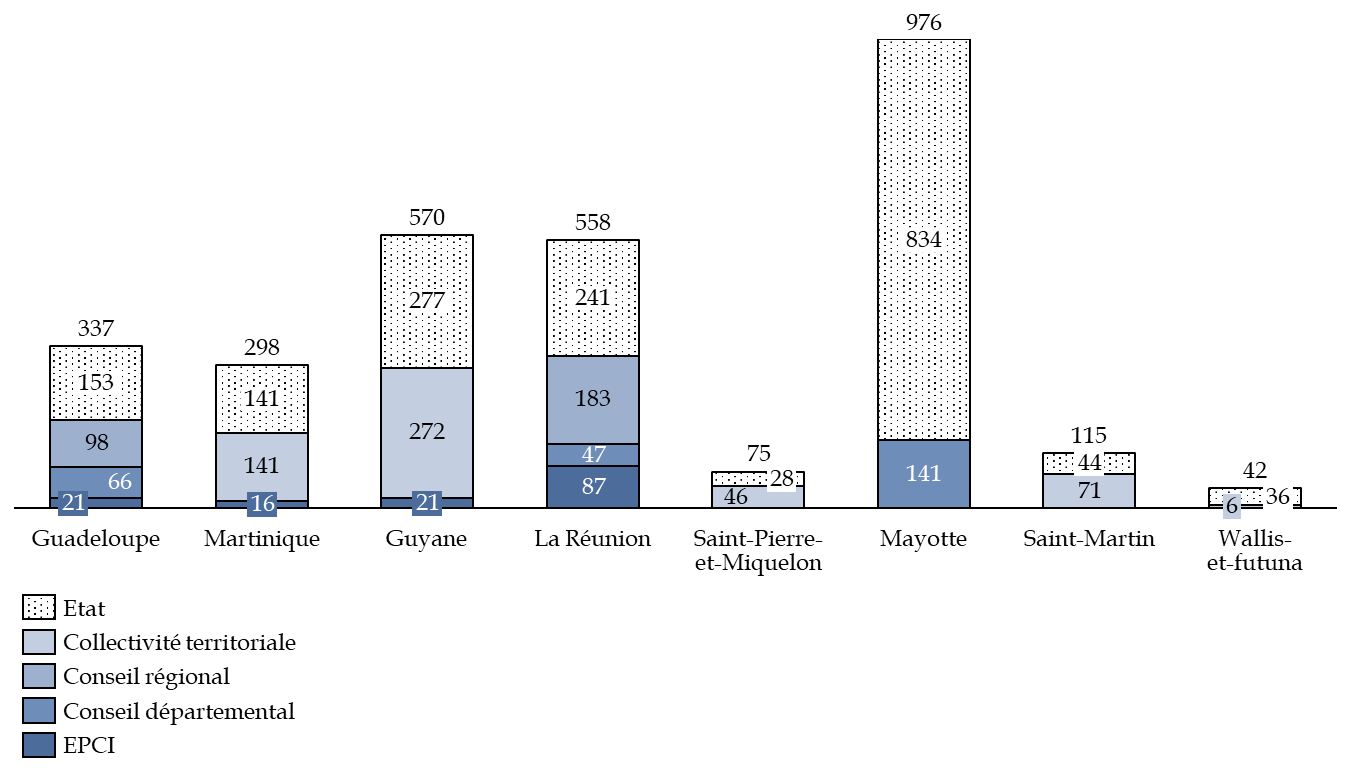

La répartition des financements des CCT de première génération entre l'État et les collectivités diffère selon le territoire ultramarin. Ainsi, l'État représente environ la moitié des financements en Martinique (48,8 %), en Guadeloupe (55,9 %) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (54,8 %). Les financements de l'État sont plus élevés à la Réunion (69 %), à Mayotte (65,4 %) et à Wallis-et-Futuna (89,2 %). Si l'importance des financements de l'État par rapport à ceux des collectivités parait cohérente à Mayotte, où ces dernières ont de grosses difficultés, en revanche à la Réunion, cet écart peut interroger.

Montants contractualisés par financeur et

par territoire

dans le cadre des CCT de première

génération (2019-2023)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

Les collectivités ayant les compétences de niveau régional représentent la deuxième source de financements, à hauteur de 21 %, notamment en Martinique (47,2 % des financements) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (45,2 %). La participation des collectivités de niveau régional est toutefois moins élevée notamment à La Réunion (17,6 %) et à Wallis-et-Futuna (10,8 %). À noter, que les EPCI à Mayotte ne sont pas signataires du CCT, leurs ressources étant trop faibles pour permettre la contractualisation.

Montants contractualisés par financeur et

par territoire

dans le cadre des CCT de deuxième

génération (2024-2027)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

Pour les CCT de la période 2024-2027, la participation de l'État est inférieure à 50 % dans la plupart des territoires ultramarins : à la Guadeloupe, où elle représente 45,5 % des financements, en Martinique (47,3 %), en Guyane (48,6 %) ou encore à la Réunion (43,2 %). Mayotte constitue une exception, les financements de l'État représentant 85,5 % des montants contractualisés, en raison des crises sévères ayant frappé le territoire mahorais. La participation des collectivités régionales a pris un poids plus important : elle représente presque 50 % des financements en Martinique ou en Guyane par exemple.

La participation constante des collectivités territoriales au dispositif des CCT est à saluer.

b) Des financements partagés entre les différents ministères

Les financements apportés par l'État proviennent d'une grande diversité de ministères. Au moins 18 programmes budgétaires, issus de missions différentes, sont recensés comme source de financements pour les CCT, en plus d'agences de l'État telles que l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (ADEME) ou encore l'Agence nationale du sport (ANS).

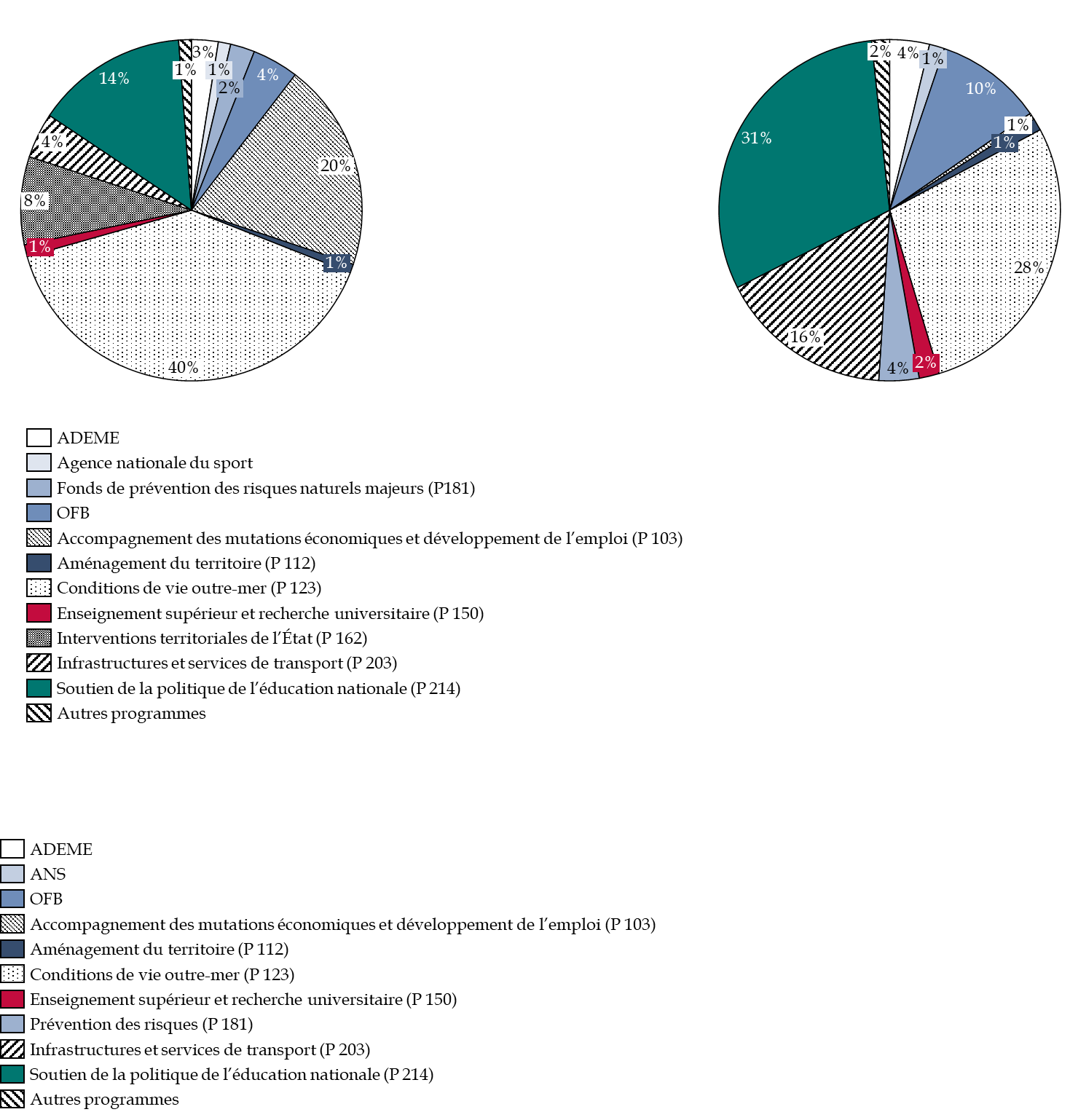

Répartition des financements de

l'État par ministère et opérateur

dans le cadre des CCT

de première génération (2019-2023) à gauche

et

de deuxième génération (2024-2027) à

droite

(en pourcentage)

Note : les contributions des ministères en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le cadre des contrats de développement sont comptabilisées ici.

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

Lors de la signature de la première génération des CCT (2019-2023), le ministère des outre-mer, à travers le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », représentait 40 % des financements apportés par l'État, suivi par le ministère du Travail via le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi ». Le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » du ministère de l'Éducation nationale représente 14 % du budget, et permet de financer la construction des établissements scolaires du second degré à Mayotte, cette compétence n'ayant pas été transférée aux collectivités mahoraises.

Pour les CCT de deuxième génération (2024-2027), la participation du ministère du travail a considérablement diminué, leurs financements provenant largement du plan de relance, qui a été mis en extinction. En revanche, les participations du ministère de l'Éducation nationale, en raison du contexte mahorais, et du ministère des transports via le programme 203 « Infrastructures et services de transport », ont été sensiblement augmentées.

La participation des ministères est décidée par ceux-ci en interne, après une sollicitation de la direction générale des outre-mer, et est formalisée à l'occasion d'un comité interministériel des outre-mer (CIOM), organisé dans le cadre de la signature à venir des CCT de deuxième génération (2024-2027) le 18 juillet 2023 par la Première ministre. Les projets retenus dépendent également des orientations internes de chaque ministère, la DGOM se bornant à collecter les participations décidées.

Le nombre élevé de ministères impliqués permet de traiter une grande diversité de problématiques, et de rassembler des financements relativement conséquents.

L'inconvénient en est toutefois un éclatement de la gestion des financements de l'État, qui relèvent des directions déconcentrées de chaque ministère, et non directement de la préfecture. Le préfet n'a véritablement la main dans le cadre des CCT que sur les financements du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » dont a la charge le ministère des outre-mer. Ce programme fait d'ailleurs très souvent office de « variable d'ajustement » pour compléter le financement de certains projets matures, mais ayant été insuffisamment budgétés. La gestion des financements de l'État est donc très morcelée dans le cadre des CCT, ce qui rend particulièrement difficile d'en assurer une cohérence d'ensemble.

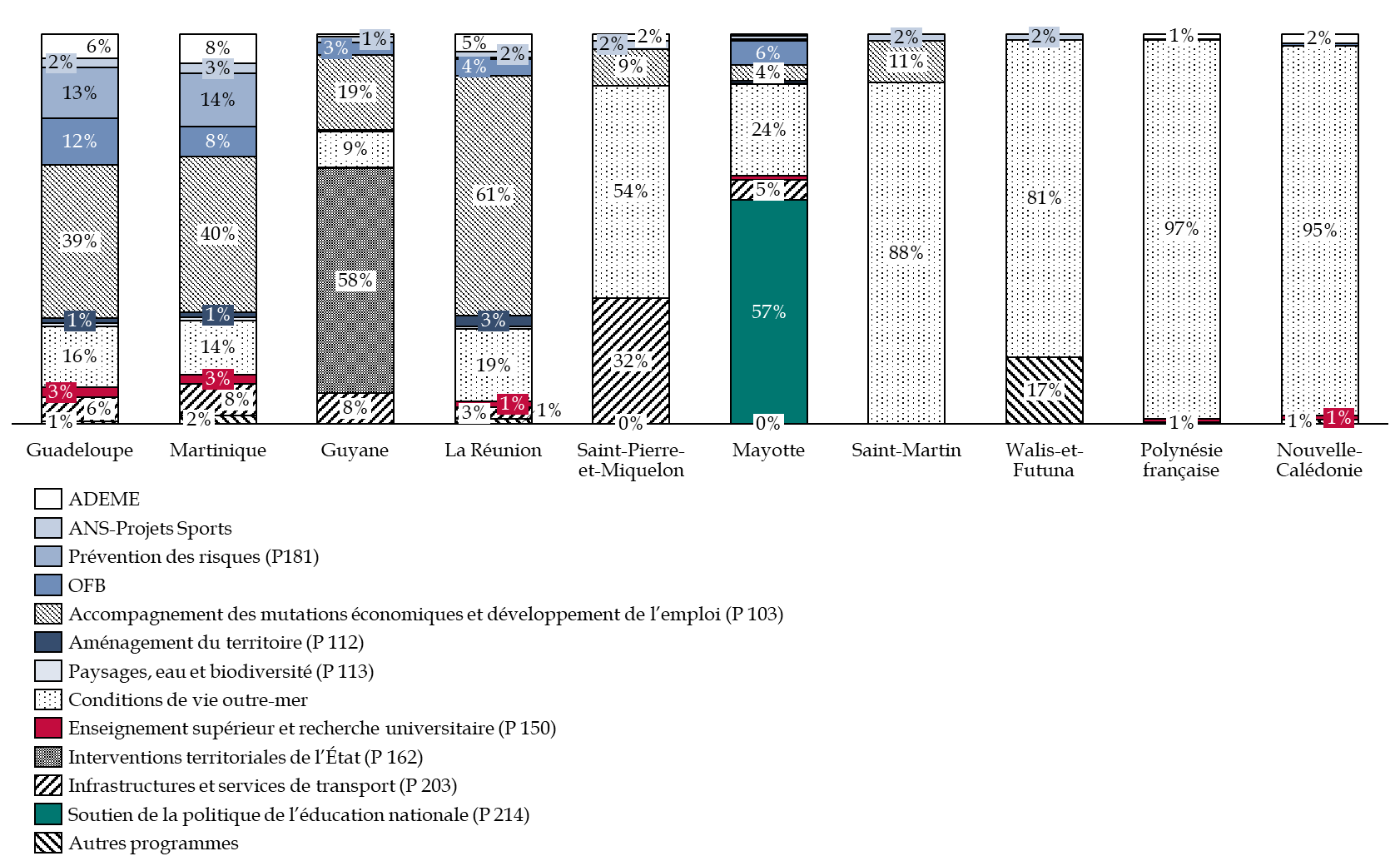

La structure des financements de l'État diffère selon le territoire ultramarin concerné. Ainsi, Mayotte bénéficie de la totalité des financements en provenance du ministère de l'éducation nationale, pour ses établissements du second degré. Le programme 181, dit « Fonds Barnier », de prévention des risques naturels, finance essentiellement le confortement parasismique des établissements scolaires dans le cadre du plan Séismes Antilles, et bénéficie donc à la Guadeloupe et à la Martinique. L'Office français de la biodiversité (OFB) est très présent en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, dans le cadre du plan eau-DOM. Ces collectivités concentrent en effet un grand nombre de difficultés d'accès à l'eau.

Le programme 162 « Interventions territoriales de l'État » bénéficie essentiellement à la Guyane, puisqu'il porte le fonds interministériel pour la transformation de la Guyane dont l'objectif est de regrouper la majorité des financements en faveur de ce territoire dans un programme unique.

Enfin, le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » regroupe l'essentiel des financements destinés à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Répartition des financements de l'État par ministère dans le cadre des CCT de première génération (2019-2023) dans chaque collectivité ultramarine

(en pourcentage)

Note : en Polynésie française, il s'agit ici des financements du contrat de développement de la période 2021-2023. Pour la Nouvelle-Calédonie, il s'agit des financements des contrats de développement de la période 2017-2023.

Source : commission des finances d'après la direction générale des outre-mer

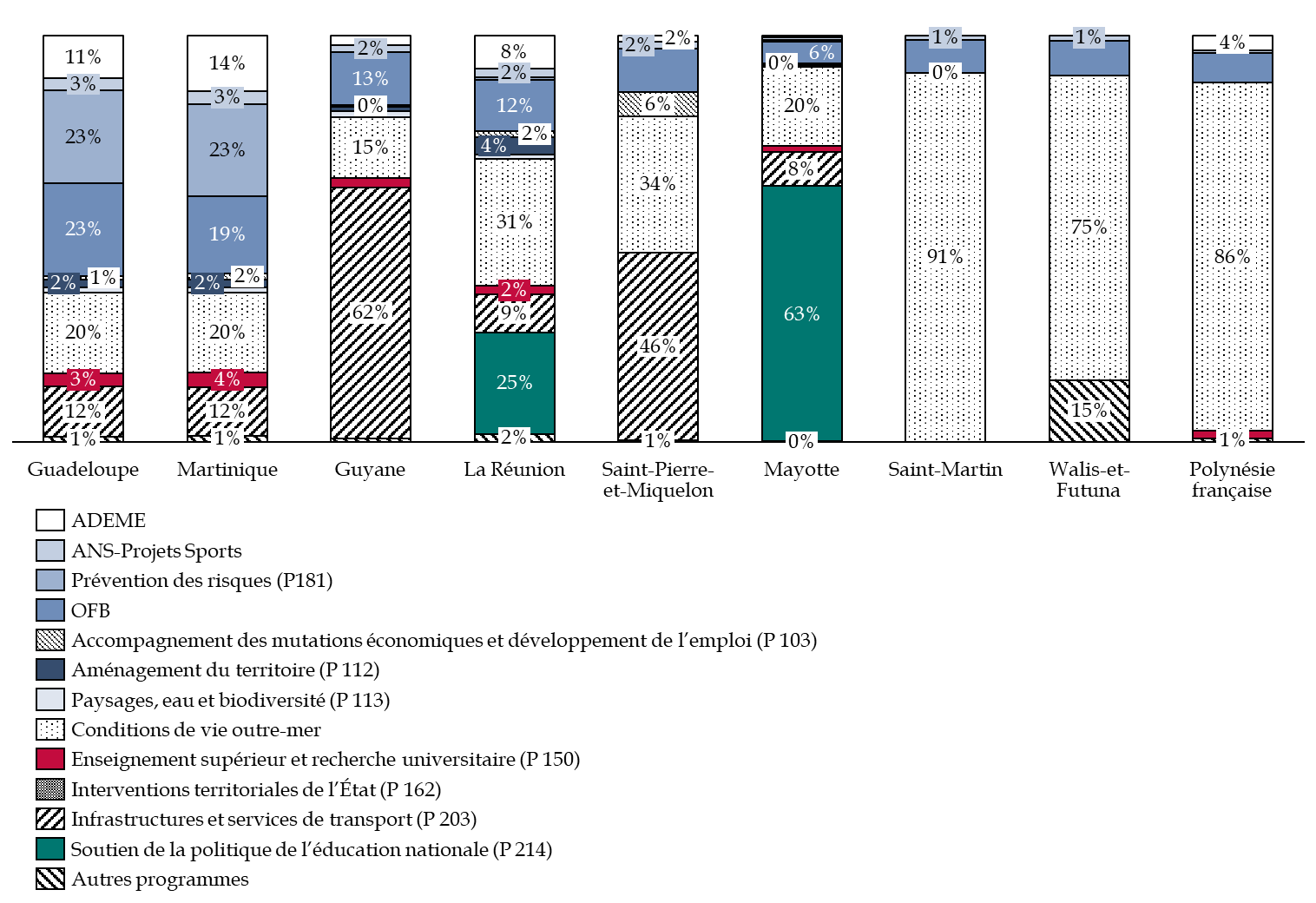

Pour les CCT de deuxième génération (2024-2027), la structure des financements a évolué. Le ministère des transports, via le programme 203 « Infrastructures et services de transport » finance davantage notamment les investissements en Guyane, où il a multiplié par 5 ses financements, et à Mayotte, où il a pratiquement multiplié par deux les fonds prévus par rapport à la première génération de CCT. À Mayotte, la loi11(*) de programmation pour la refondation de Mayotte a sanctuarisé le niveau important de crédits contractualisés dans le cadre du CCT de deuxième génération.

Le ministère de l'éducation nationale a également augmenté ses financements à Mayotte, à hauteur de 106 millions d'euros, en raison des crises, et à la Réunion pour un montant de 60 millions d'euros, afin de financer la construction de deux lycées.

Répartition des financements de

l'État par ministère dans le cadre des CCT

de deuxième

génération (2024-2027) dans chaque collectivité

ultramarine

(en pourcentage)

Note : la répartition des financements concernant la Nouvelle-Calédonie n'était pas disponible.

Source : commission des finances d'après les données de la direction générale des outre-mer

Les participations de l'OFB ont augmenté de 118,6 millions d'euros entre les deux générations de CCT, en excluant les crédits liés au plan de relance qui ont été décaissés lors de la première génération de CCT. La hausse des financements de l'OFB, au titre de la solidarité interbassins, qui permet de financer le plan eau-DOM, profite essentiellement à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion.

Si la pluralité des thématiques d'investissements couverte par les CCT est à saluer, le nombre de ministères impliqués dans les financements en complexifie la gestion locale, tant pour les collectivités que pour les directions déconcentrées de l'État.

* 5 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant diverses dispositions en matière économique.

* 6 Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

* 7 Loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 8 Loi organique modifiée n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 9 Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

* 10 Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

* 11 Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.