C. UNE STRATÉGIE DE DÉFINITION DES INVESTISSEMENTS À REVOIR

1. Des priorités définies localement, un cadre à renforcer

Le plan de convergence et de transformation est défini par l'article 7 de la loi18(*) du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer (EROM). Il a pour but de « réduire les écarts de développement » et est conclu entre l'État, les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les EPCI. Conformément à l'article 7 de la loi précitée, il comprend notamment :

« 1° Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, qui est comprise entre 10 et 20 ans ;

2° Un diagnostic économique, sanitaire, social, financier et environnemental ;

3° Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

4° Une stratégie de convergence de long terme (...). [Elle] prévoit des actions en matière d'infrastructures, d'environnement, de développement économique et d'implantation des entreprises, de développement social et culturel, d'égalité entre les femmes et les hommes, de santé et d'accès aux soins, d'éducation, de lutte contre l'illettrisme, de formation professionnelle, d'emploi, de logement, d'accès à la justice, de sécurité, de télécommunications, d'accès aux services publics, à l'information, à la mobilité, à la culture et au sport. (...)

5° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles nécessaires à sa mise en oeuvre opérationnelle, précisant l'ensemble des actions en matière d'emploi, de santé, d'égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l'illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière. »

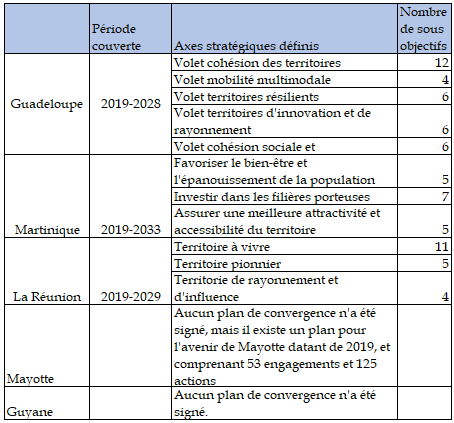

Axes stratégiques et nombre de

sous-objectifs dans le plan de convergence

et de transformation

défini par territoire

Source : commission des finances d'après la DGOM

Un plan de convergence a ainsi été établi en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. Toutefois, aucun plan de convergence n'a été signé à Mayotte, un plan pour l'avenir de Mayotte ayant été conclu en 2019, et en Guyane, en raison essentiellement de la crise sanitaire. L'absence d'un tel plan de convergence et de transformation, faisant l'objet d'un compromis des collectivités locales présentes, est regrettable, en plus d'être contraire à l'article 7 de la loi « EROM » précitée. Les collectivités définies à l'article 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, ne sont quant à elles pas tenues de développer un plan de convergence et de transformation.

Chaque CCT définit ensuite des priorités répondant aux enjeux définis dans le cadre des plans de convergence et aux politiques prioritaires de chaque ministère financeur. Celles-ci sont validées dans le cadre des mandats de négociation, donnés aux préfets et aux hauts-commissariats par le premier ministre en vue de négocier les CCT dans chaque territoire.

Dans le cas des CCT de première génération (2019-2023), ils traduisent de façon opérationnelle la vision stratégique tracée dans les plans de convergence, suite aux Assises des outre-mer ayant eu lieu en 2018, mais aussi les engagements pris dans le cadre de plans spécifiques mis en oeuvre au profit de certains territoires.

Les CCT doivent reprendre également les engagements des CPER ainsi que des contrats de développement précédents.

Des listes de projets sont jointes en annexe des mandats de négociation. Elles ont été établies à partir d'un recensement de projets identifiés par les préfets et hauts-commissaires comme prioritaires dans le cadre des Assises et ont fait l'objet d'une première analyse par les ministères concernés. La forme reste à déterminer après concertation avec les collectivités cosignataires.

Le cas échéant, il est demandé aux préfets et aux hauts-commissaires de compléter ces orientations et projets par d'autres priorités résultant des consultations qu'ils engageraient localement.

Afin d'établir les mandats de négociation, la DGOM définit et négocie avec l'ensemble des ministères les crédits ayant vocation à être contractualisés au niveau des CCT. Une fois le mandat de négociation transmis, la préfecture de chaque territoire ultramarin entame les discussions avec les collectivités ultramarines concernées. La DGOM est chargée de veiller au respect du mandat et valide donc le projet de contrat une fois qu'il est établi. Elle organise des concertations interministérielles dématérialisées afin d'en obtenir la validation interministérielle.

Ce processus de négociation des priorités inscrites dans les CCT montre la très faible marge de manoeuvre qui a été laissée aux collectivités locales dans la négociation des priorités et des projets financés. Même si les Assises des outre-mer avaient été organisées en amont pour permettre un dialogue avec les ministères financeurs, le processus d'établissement des financements par les ministères et des projets retenus est fortement centralisé, au détriment des collectivités locales, alors qu'elles en assurent le cofinancement.

Un dispositif semblable a été mis en oeuvre dans la négociation des CCT de deuxième génération (2024-2027). Ainsi, le mandat de négociation du Premier ministre adressé aux préfets et hauts-commissaires imposait de :

- réaliser un bilan de la mise en oeuvre du CCT 2019-2022 ;

- reprendre, le cas échéant, les engagements figurant dans le précédent CCT qui n'auraient pas été mis en oeuvre ;

- privilégier les opérations et actions de nature à favoriser la création de valeur et les réponses pragmatiques aux attentes et besoins du territoire.

Les autres déterminants des priorités sont restés similaires à ceux des CCT de première génération :

- inscrire dans une démarche de développement durable, en déclinant territorialement les 90 actions du plan biodiversité, et en intégrant les objectifs du plan régional climat-air-énergie ;

- retenir des actions structurantes pour le territoire, d'une maturité suffisante pour garantir un début de mise en oeuvre opérationnelle durant la période 2024-2027.

Pour la deuxième génération de CCT, des échanges ont eu lieu en amont du comité interministériel des outre-mer (CIOM) organisé en juillet 2023. Les mandats de négociation ont toutefois été adressées aux préfets et aux hauts-commissaires en septembre 2023, ce qui laissait un délai extrêmement court pour finaliser la signature des contrats avant l'expiration des contrats de première génération prévue au 31 décembre 2023. Un tel processus décisionnel laisse une place trop peu importante à la négociation avec les collectivités locales.

Les élus sont pourtant les mieux à même de définir les projets prioritaires dans leurs territoires. De plus, comme l'ont relevé certains interlocuteurs, il est très difficile de faire aboutir un projet en l'absence de portage politique local. Il serait donc souhaitable de développer davantage la négociation entre les préfectures et les collectivités, en laissant des marges de manoeuvre beaucoup plus importantes aux préfectures dans la définition du mandat de négociation par les ministères.

Ce processus serait facilité par la généralisation de l'établissement d'un plan de convergence et de transformation à l'ensemble des collectivités ultramarines, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie qui relève d'un régime constitutionnel très spécifique. En effet, les priorités du CCT devraient en découler, au lieu d'être définies par les ministères dans un mandat de négociation.

Le dirigisme de l'État, au détriment des priorités portées par les collectivités locales, peut expliquer le manque d'ambitions structurantes portées par les contrats de convergence et de transformation qui a été relevé par de multiples interlocuteurs lors des auditions, ainsi que par la Cour19(*) des comptes. Ceux-ci sont pourtant supposés définir une ambition de rattrapage économique véritable, devant guider les investissements réalisés. La construction d'un projet de convergence dans l'ensemble des collectivités autour d'un nombre resserré de priorités, porté par les élus des collectivités locales, parait indispensable pour qu'une véritable vision stratégique soit mise en oeuvre à travers les CCT.

Recommandation : définir un véritable projet de convergence porté par les collectivités locales pour chaque territoire ultramarin comportant un nombre limité de priorités structurantes d'investissement dans les contrats de convergence et de transformation (direction générale des outre-mer (DGOM), collectivités, préfectures, hauts-commissariats)

2. Des sous-objectifs trop nombreux pour servir d'orientations stratégiques

Le nombre d'axes prioritaires est en général resserré, que ce soit dans la première et la deuxième génération de CCT. Ainsi, la plupart des CCT de première génération, à l'exception de celui de Saint-Martin et de la Martinique et des contrats de développement de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, portaient sur les 5 axes suivants :

- un volet « cohésion des territoires » ;

- un volet « mobilité multimodale » ;

- un volet « territoires résilients » ;

- un volet « territoires d'innovation et de rayonnement » ;

- un volet « cohésion sociale ».

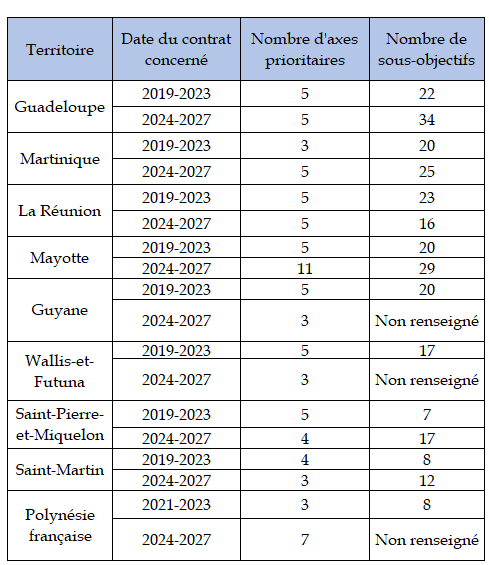

Toutefois, un très grand nombre de thématiques est en réalité couvert par ces axes. Ainsi, par exemple, en Guadeloupe, ce sont 22 sous-objectifs qui ont été définis pour la première génération de CCT et même 34 sous-objectifs pour la période 2024-2037. Les CCT des collectivités définies à l'article 73 de la Constitution comprennent tous plus de 20 sous-objectifs, tels que par exemple « la prévention des risques naturels » et « l'alimentation en eau potable » dans le CCT de première génération de la Guyane, ou encore « mettre des outils transversaux pour accompagner la diversification et la structuration de l'économie » dans le CCT de deuxième génération en Martinique. Le nombre de sous-objectifs définis dans chaque CCT est très important et en limite la portée stratégique.

Nombre de priorités et de sous-objectifs

définis dans les CCT

de première et deuxième

génération

Source : commission des finances d'après la DGOM

Pour la deuxième génération de CCT, les axes prioritaires diffèrent d'un territoire à l'autre, et vont de 3 axes, comme en Guadeloupe par exemple, à 11 axes à Mayotte. Les thématiques traitées sont d'ailleurs très vastes : l'insertion professionnelle, l'éducation nationale, l'environnement, l'eau et l'assainissement, les déchets, les transports, la culture, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement économique, le sport et la jeunesse. Il est logique et cohérent que chaque territoire définisse ses propres priorités. Ne pas définir des axes prioritaires communs à toutes les collectivités ultramarines est donc préférable.

Toutefois, pour que les objectifs et surtout les sous-objectifs puissent constituer le support d'une véritable stratégie de convergence cohérente pour les populations ultramarines, il serait souhaitable que les plans de convergence comprennent un nombre resserré de priorités et d'objectifs autour desquels prioriser les investissements structurants.

Par ailleurs, certaines thématiques n'entrent pas dans le champ d'action des CCT du fait de l'absence de réponse de certains ministères aux propositions de participation de la DGOM. C'est par exemple le cas de la thématique santé ou de l'agriculture dont les ministères concernés accompagnent les territoires ultramarins à travers d'autres dispositifs spécifiques comme le Ségur de la Santé qui finance de nombreux projets hospitaliers en outre-mer. Certains projets sont cependant mentionnés au titre des crédits valorisés dans les CCT (voir supra).

Concernant le FEI, celui-ci finance 8 thématiques, qui ne se recoupent pas avec celles des CCT :

- les constructions scolaires ;

- la culture ;

- le désenclavement du territoire ;

- le développement économique ;

- la gestion de l'eau potable et de l'assainissement ;

- le domaine sanitaire et social ;

- les établissements publics de proximité ;

- les infrastructures numériques ;

- les infrastructures d'accueil des entreprises :

- la prévention des risques majeurs ;

- le sport ;

- le tourisme ;

- le traitement et la gestion des déchets ;

- la transition énergétique ;

- le FEI scolaire (Mayotte).

Il s'agit de thématiques très nombreuses et peu précises, qui ne contribuent pas à définir un véritable portage stratégique du soutien de l'État à l'investissement local, et qui entraine une dilution des financements entre différents projets. Une mise en adéquation des thématiques du FEI avec la vision stratégique portée par les plans de convergence et de transformation est nécessaire (voir supra).

À noter, certains territoires fortement touchés par des crises ont pu positionner des opérations spécifiques permettant de répondre à ces crises. C'est le cas par exemple de Mayotte qui dispose dans son CCT d'opérations en matière de constructions scolaires mais aussi d'eau et d'assainissement à travers le financement du plan eau Mayotte. Les préfectures et les hauts-commissariats sont invités après une crise majeure à identifier les projets susceptibles de devoir évoluer et à proposer éventuellement un avenant au CCT en cours afin d'intégrer les conséquences de cette crise.

3. Une « liste à la Prévert » de projets souvent trop peu matures

La plupart des projets financés par les CCT fait l'objet d'une sélection en amont de la signature du contrat lors des échanges entre le territoire et les ministères. Ils sont, dans une large mesure, définis dès les mandats de négociation transmis aux préfets.

Les critères de sélection des projets des CCT sont :

- l'inscription dans le cadre du plan de convergence ;

- la cohérence et complétude du plan de financement ;

- la maturité du projet.

Par ailleurs, dans le champ des projets relatifs à la biodiversité, la cohérence avec les 90 actions du plan biodiversité de 2018 devait être recherchée en tenant compte des contraintes spécifiques inhérentes au territoire. De même, les projets relatifs à l'eau et à l'assainissement doivent s'inscrire dans un contrat de progrès décliné dans le cadre du plan eau-DOM.

Après des échanges entre les collectivités, la préfecture et les ministères financeurs, le choix final d'inscription d'un projet au financement du CCT par des crédits de l'État est acté dans le cadre d'une réunion interministérielle qui valide l'ensemble des fiches projets du contrat.

À noter, que les définitions des projets ne sont pas toujours très claires. Il s'agit parfois de formulations très vagues (« rénovations des infrastructures routières de Wallis ») par exemple, ce qui ne favorise pas le suivi du financement de l'investissement.

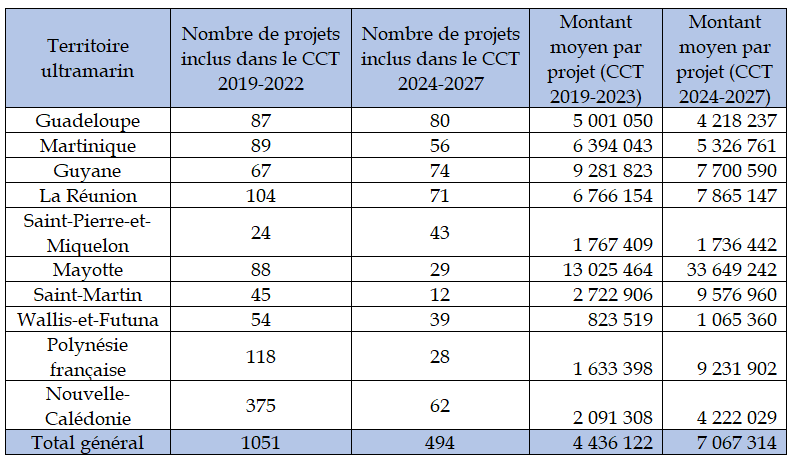

Or un très grand nombre de projets est financé par les CCT : au total, 1051 projets ont été inclus dans les CCT de première génération, et certains ont pu être ajoutés ensuite. Pour la période 2024-2027, le nombre de projets contractualisés a diminué, mais le suivi de l'ensemble des projets n'a pas forcément commencé auprès de la DGOM. Il est possible que le nombre de projets soit plus élevé. De nombreux interlocuteurs ont évoqué un problème de la « liste à la Prévert » des projets financés par les CCT, qui entraine un saupoudrage des aides.

En tout état de cause, un montant moyen de 4,4 millions d'euros d'investissement totaux (part État et collectivités comprises) est prévu par projet, ce qui au vu de l'importance de certains projets d'infrastructures parait insuffisant.

La DGOM estime que les dix projets principaux de chaque territoire représentent en général autour de 70 % de l'enveloppe des crédits. Toutefois, même des projets faiblement financés nécessitent des moyens administratifs de mise en oeuvre et de suivi, ce qui pèse notamment sur les capacités d'ingénierie locale des collectivités.

Nombre de projets inclus dans le CCT de première et de deuxième génération ou dans le contrat de développement et montant moyen par projet par territoire

(en euros)

Source : commission des finances d'après la DGOM

Par ailleurs, le grand nombre de projets limite l'impact stratégique des projets portés, lesquels pourraient être davantage priorisés et sélectionnés selon les enjeux locaux.

Recommandation : limiter le nombre de projets financés par les CCT afin de recentrer les financements sur les investissements les plus urgents et structurants (collectivités locales, préfectures, DGOM)

Par ailleurs, tous les projets financés ne sont pas contenus dans les CCT. Pour certaines thématiques, des appels à projets sont lancés annuellement par les services de l'État concernés. C'est le cas par exemple pour certains projets cofinancés par l'OFB, l'ADEME ou l'ANS. Un appel à projets comprend en particulier les modalités de cofinancement et le calendrier de versement des aides.

Développer davantage les appels à projets impliquerait une plus grande souplesse dans la définition des projets financés par les CCT, qui n'auraient pas à être définis nécessairement en amont. Ils permettent une instruction au fil de l'eau et le soutien à de nouveaux projets qui n'étaient pas matures au moment de la signature du CCT. Les EPCI ont parfois par exemple plus de facilités à répondre à un appel à projets ciblé qu'à inclure en amont dans le CCT une action spécifique.

Par ailleurs, une partie des difficultés d'engagement des crédits évoquées infra tient au manque de maturité de certains projets pourtant inscrits dans le CCT. Le dispositif d'appels à projets pourrait permettre de prioriser certains projets s'avérant in fine plus mature que ceux initialement envisagés dans le CCT.

En conséquence, il serait avantageux de diminuer le nombre de projets financés inclus dans le CCT initial, d'autant que des contretemps peuvent surgir sur certains projets, notamment lorsqu'ils concernent des infrastructures lourdes, au profit d'un plus grand nombre d'appels à projets. Les préfectures comme les collectivités disposeraient ainsi d'une plus grande souplesse dans l'attribution des financements.

Recommandation : développer davantage les appels à projets dans le cadre des contrats de convergence et de transformation (DGOM, préfectures, collectivités)

* 18 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

* 19 Les contrats de convergence et de transformation, Cour des comptes, juillet 2025.