N° 14

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur les enjeux stratégiques européens vus depuis les « petits États » d'Europe centrale,

Par M. Thierry MEIGNEN et Mme Nicole DURANTON,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Cédric Perrin, président ; MM. Pascal Allizard, Olivier Cadic, Mmes Hélène Conway-Mouret, Catherine Dumas, Michelle Gréaume, MM. André Guiol, Jean-Baptiste Lemoyne, Claude Malhuret, Akli Mellouli, Philippe Paul, Rachid Temal, vice-présidents ; M. François Bonneau, Mme Vivette Lopez, MM. Hugues Saury, Jean-Marc Vayssouze-Faure, secrétaires ; MM. Étienne Blanc, Gilbert Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Christian Cambon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Alain Cazabonne, Olivier Cigolotti, Édouard Courtial, Jérôme Darras, Mme Nicole Duranton, MM. Philippe Folliot, Guillaume Gontard, Mme Sylvie Goy-Chavent, MM. Jean-Pierre Grand, Ludovic Haye, Loïc Hervé, Alain Houpert, Patrice Joly, Mmes Gisèle Jourda, Mireille Jouve, MM. Alain Joyandet, Roger Karoutchi, Ronan Le Gleut, Didier Marie, Thierry Meignen, Jean-Jacques Panunzi, Mme Évelyne Perrot, MM. Stéphane Ravier, Jean-Luc Ruelle, Bruno Sido, Mickaël Vallet, Robert Wienie Xowie.

L'ESSENTIEL

I. UNE GÉOPOLITIQUE RESTÉE SPÉCIFIQUE EN DÉPIT DE L'UNIFICATION DU CONTINENT

A. DES TERRITOIRES HISTORIQUEMENT OBJET DES RIVALITÉS DES PUISSANCES GERMANIQUES ET RUSSE

1. L'Europe centrale, champ clos et carrefour des rivalités de puissances

L'Europe centrale est une zone dont la complexité ethnique et la position centrale, au point de rencontre des rivalités des puissances germaniques, russe et, pour quelques siècles, turque, a longtemps rendu quasiment impossible la construction d'États-nations sur le modèle de l'Europe de l'ouest.

Au XIIIe siècle, entre le Saint empire romain germanique dont la frontière orientale se stabilise, et les principautés russes soumises à la Horde d'or, ne subsistent que les principautés polonaises et le royaume de Hongrie. À partir de 1385, l'union de la Pologne et de la Lituanie engendre l'un des Etats les plus puissants d'Europe. La Hongrie - dont les Slovaques font partie - atteint son âge d'or dans la seconde moitié du XVe siècle.

À partir du XVIe siècle, l'Europe centrale a aussi été, et pendant trois siècles et demi, le rempart de l'Europe contre la pression ottomane. La défaite des Hongrois face aux Turcs en 1526 pousse à un rapprochement avec les Habsbourg. La rivalité grandit au siècle suivant entre puissances autrichienne, prussienne et russe, qui culmine à la fin du XVIIIe dans les partages d'une Pologne affaiblie.

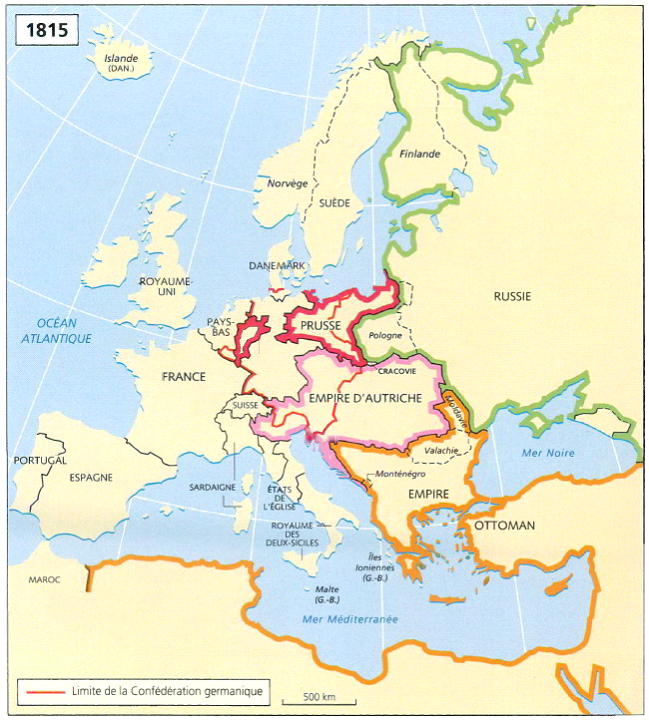

En 1815, quatre puissances se partagent l'Europe centrale - le royaume de Prusse, l'empire d'Autriche, l'empire ottoman et l'empire russe. Les peuples par eux soumis sont confinés dans le cadre de l'Europe centrale, véritable champ clos.

Les États des Habsbourg, qualifiés à compter de 1804 d'empire d'Autriche - dénomination héritière de l'Ostmark, littéralement la marche orientale de l'empire des Germains - sont entre-temps devenus majoritairement composés de peuples non germaniques. L'éveil des nationalités au cours du XIXe siècle, et en particulier l'unité italienne, puis l'unité allemande, ébranle l'édifice.

L'Europe en 1815

Le compromis trouvé en 1867 ne divise l'empire qu'en deux ensembles pour donner naissance à la double monarchie austro-hongroise. La Bohême, ancêtre de la Tchéquie, relève alors à la partie autrichienne, et l'actuelle Slovaquie de la Hongrie. Le nationalisme tchèque hésite alors entre l'idée slave et une solution autrichienne plus décentralisée.

Divisions de l'Europe selon des critères culturels d'après le comité permanent des noms géographiques allemands (2007)

Le père de la Tchéquie moderne, Tomas Masaryk, défendra plus tard la création d'États-nations souverains

susceptibles de faire obstacle aux projets pangermanistes - dans lesquels il voit l'origine principale de la Grande guerre. Les grandes puissances, elles, pensent toujours l'Europe centrale comme objet, comme en témoignent les projets allemands de Mitteleuropa, plus ou moins libéraux et plus ou moins décentralisés. Cette notion inspire encore, outre-Rhin, des représentations courantes des différents sous-ensembles culturels européens.

De cette histoire mouvementée, de bons auteurs centre-européens ont tiré des conclusions pénétrantes sur la culture politique de l'Europe centrale et orientale : l'absence de cadre national et étatique propre, d'une capitale, d'une cohésion politique et économique, d'une élite sociale homogène, aurait rendu l'acclimatation du libéralisme politique plus difficile et produit un style politique spécifique, distincte de celle de l'Europe de l'ouest. Selon l'historien hongrois Istvan Bibo, sa caractéristique principale est, historiquement, la peur pour l'existence de la communauté : « un pouvoir d'État étranger, sans racines dans le pays, se présentant tantôt sous une forme civilisée, tantôt sous celle d'un oppresseur, a pesé à un moment ou à un autre, sur la vie de tous. [...] La non-coïncidence des frontières historiques et ethniques ne tarda pas à dresser ces pays les uns contre les autres [...] Dynasties puis nations ont lutté en permanence pour l'âme de chaque sujet » (Istvan Bibo).

2. Au XXe siècle, une souveraineté encore sous contrôle

Après la Première guerre mondiale, l'Europe centrale est conçue comme un rempart contre l'expansionnisme allemand. Les « petites nations » se constituent enfin en États par la rencontre des efforts des élites nationales pour l'autodétermination et des projets franco-anglo-américains de réorganisation de l'Europe. L'Autriche-Hongrie est démembrée par la volonté de Clemenceau, Lloyd George et Wilson, certes au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes - dixième des « Quatorze points » - mais aussi dans l'objectif de priver l'Allemagne d'un allié naturel.

La France soutient en particulier les efforts d'autodétermination des élites tchécoslovaques, en abritant le conseil national tchécoslovaque dès 1916, en étant le premier État à le reconnaître comme organe suprême du gouvernement tchécoslovaque, le 30 juin 1918, et après avoir fourni un soutien décisif au plan militaire. La création par décret, en décembre 1917, d'une « armée autonome » placée sous la « direction politique » du conseil national tchécoslovaque mais « reconnaissant au point de vue militaire l'autorité supérieure du haut commandement français » fait en quelque sorte précéder l'État tchécoslovaque de son armée. Par la suite, le premier chef d'état-major de la jeune république, en mai 1919, n'est autre que le chef de la mission militaire française, le général Maurice Pellé.

Cette création va de pair avec la constitution d'alliances de revers, avec les États de la « Petite entente », Yougoslavie, Tchécoslovaquie et Roumanie, mais aussi avec la Pologne. Cette politique est toutefois un échec : les différends ethnico-frontaliers et politiques entre les jeunes nations sont sous-estimés et, dans les années 1920 et 1930 se multiplient les différends centre-européens : guerre polono-tchécoslovaque, polono-soviétique, accord germano-polonais, remilitarisation de la Rhénanie, Munich enfin.

Après la seconde guerre mondiale, l'Europe centrale est à nouveau conçue comme rempart, soviétique cette fois-ci, dressé contre la domination américaine. Les massacres de la guerre et les déplacements de populations ont clarifié certains problèmes de frontières, mais la Tchécoslovaquie est immédiatement un enjeu prioritaire de la rivalité entre les deux « Grands ». Après avoir soutenu l'établissement d'une zone soviétique d'influence ouverte dans ce pays libéré par l'Armée rouge, les Etats-Unis font de la Tchécoslovaquie, à compter du Coup de Prague de février 1948, le laboratoire des politiques de déstabilisation du bloc soviétique. Suivront quarante ans de glaciation soviétique des « démocraties populaires », et la répression sanglante par l'armée rouge des velléités d'autonomisation - ainsi à Budapest en 1956, ou à Prague en 1968.

L'idée d'Europe centrale comme objet culturel et géopolitique renaît à cette période. La cause des « nations captives » devient un thème de politique intérieure américaine, et les intellectuels exilés à l'Ouest ravivent le mythe de la Mitteleuropa. Milan Kundera, dans son article paru en 1983 « L'Occident kidnappé », en donne une expression brillante, paradoxale et pessimiste, qui fait de l'Europe centrale le condensé malheureux de la culture européenne.

« Qu'est-ce que l'Europe centrale ? La zone incertaine de petites nations entre la Russie et l'Allemagne. La petite nation est celle qui peut disparaître, et qui le sait » (Milan Kundera)

À la chute du Mur, qui avait été fragilisé d'abord en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie, les relations se sont renforcées très rapidement avec l'Allemagne. Avant même la libéralisation des flux de capitaux, le régime du perfectionnement passif, facilité par le droit européen en 1986, permet en moins d'une décennie d'intégrer un vaste pan des économies d'Europe centrale voisins de l'Allemagne dans ses chaînes de valeur. Puis dans la décennie 1990, les flux d'investissements directs à l'étrangers allemands vers les pays d'Europe de l'Est explosent ; au début des années 2000, l'Allemagne réalise à elle seule plus du tiers des IDE effectués en Tchéquie, Slovaquie, Hongrie et Pologne.

La France, qui a participé à la création du programme Phare d'aide aux pays d'Europe centrale et orientale et de la BERD, et a contribué au rapprochement germano-polonais au sein du triangle de Weimar, est toutefois moins présente que son voisin dans cette partie du continent.