B. UNE « UNIFICATION DE L'EUROPE » EN TROMPE-L'oeIL

1. Une unification subordonnée à la protection de l'Otan

La « réunification » de l'Europe n'eut rien de naturel ou de linéaire puisque la première conséquence du dégel du glacis soviétique a été non l'union spontanée de peuples à nouveau libres mais la reprise du processus de décomposition de l'Autriche-Hongrie par la séparation des Tchèques et des Slovaques, effective au 31 décembre 1992.

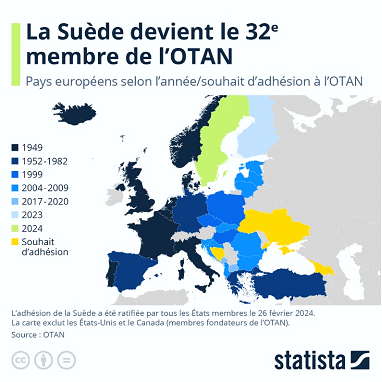

Élargissement de l'Otan en Europe centrale

La deuxième conséquence de la liberté recouvrée fut la recherche d'un protecteur extérieur autre que soviétique, et donc, faute de défense proprement européenne, l'élargissement de l'Otan. Annoncé publiquement dans son principe par le président Clinton en janvier 1994 en dépit des inquiétudes russes, il concerne la Pologne, la Hongrie et la République tchèque en 1999, puis la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en juin 2004, la Croatie et l'Albanie en 2009, le Monténégro en 2017, et la Macédoine du nord en 2020. Chaque intégration dans l'Otan précédant celle dans l'Union européenne, l'Europe de la défense fut ainsi retardée.

L'élargissement à l'Europe centrale de l'Union européenne a pris plus de temps, notamment du fait des craintes françaises que le centre de gravité de l'Union ne se déplace loin de Paris ou Bonn. Elle fut néanmoins décidée en décembre 2002, et effective en mai 2004. La critique essuyée en Europe par l'opposition franco-allemande à la guerre américaine en Irak fut une première illustration du fossé séparant les conceptions stratégiques ouest et centre-européennes. Ce fossé fut aussi creusé par l'opportun appui américain à la « nouvelle Europe », selon des conceptions stratégiques assez classiques - théorisées par Zbigniew Brzezinski par exemple - qui font de l'Europe la « tête de pont » de la puissance américaine à la condition que le continent soit unifié - à l'exclusion impérative de la Russie - grâce à la domination allemande sur son espace central, elle-même rendue possible par la protection américaine.

2. Une intégration contrariée par l'« épuisement du cycle libéral »

Si le bilan de l'élargissement a été considéré jusqu'à la fin des années 2000 comme plutôt positif sur le plan institutionnel et macroéconomique, les partis polonais, tchèque, slovaque et slovène à l'origine de l'intégration de l'Union n'en ont récolté aucun bénéfice puisqu'ils ont immédiatement perdu les élections. Seul le Fidesz hongrois de Viktor Orban a survécu, mais au prix de sa transformation d'un parti libéral en un parti populiste illibéral.

Ce courant politique devenu plus significatif au cours des années 2010 est souvent ramené à deux caractéristiques : une forme de populisme, c'est-à-dire la légitimation par le renchérissement patriotique et le dépassement des clivages partisans, qui conduit des partis attrape-tout à mêler, selon des dosages variables : antiélitisme, conservatisme sociétal, critique de la supranationalité, nouveau roman national ; et une hostilité à certaines formes garantissant l'État de droit, et la promotion d'une volonté collective moins intermédiée, qui vaut à la Pologne et à la Hongrie des contentieux avec les institutions européennes tenant à la compatibilité de certains dispositifs législatifs aux valeurs de l'Union - en matière d'indépendance des médias ou de la justice, par exemple. Outre le Fidesz hongrois, le parti Droit et justice en Pologne, le SMER-SD en Slovaquie, le parti AUR en Roumanie ou, dans une moindre mesure le parti ANO en République tchèque, sont fréquemment versés dans cette catégorie.

Ce phénomène n'est pas sans explications. D'abord, la chute des taux de fécondité et l'exode de la population jeune et instruite vers l'Europe de l'ouest, certes moindre que redouté et plus fort à l'est qu'au centre de l'Europe, est un motif de peur pour l'existence de la nation qui s'ajoute à celui hérité de l'Histoire. Ensuite, l'intégration européenne s'est accompagnée d'une difficulté à s'affirmer face aux « Grands » en Europe, et le sentiment d'être à nouveau relégué dans une forme de périphérie, au moment où les périls - terrorisme, menaces hybrides, réaffirmation de la Russie - croissaient de nouveau, n'a pas toujours été injustifié.

Enfin, les effets matériels de l'intégration européenne ont alimenté une puissante critique du consensus libéral de l'Union. La dépendance des économies centre-européenne, dans des proportions variables, aux exportations, aux investissements étrangers, aux financements de banques étrangères, aux transferts issus des migrations, ou encore aux fonds structurels européens n'est pas toujours bien vécue. L'efficacité des solutions proposées par les illibéraux pour remédier à ces modèles de « capitalistes dépendants » se discute ; reste que le report sine die par la République tchèque, la Pologne et la Hongrie d'intégrer la zone euro peut être compris comme le refus d'une perte de contrôle économique supplémentaire.

La domination du capital allemand dans l'économie tchèque lui vaut encore aujourd'hui le surnom de « 17e Land »

Au carrefour de ces explications, la crise migratoire du milieu des années 2010 a été un puissant catalyseur des mouvements nationaux-populistes en Europe centrale. Terres d'émigration depuis le XIXe siècle - une tendance prolongée par l'intégration économique du continent -, et ayant traversé de douloureuses phases de nettoyages ethniques pendant et après la seconde guerre mondiale, ces pays vivent très mal les soubresauts migratoires et la prétention de Bruxelles à imposer un modèle libéral et multiculturel insoucieux des préoccupations nationales.