B. UNE « UNIFICATION DE L'EUROPE » EN TROMPE-L'oeIL

Comme l'observait Jacques Rupnik en 2017, « l'intégration dans l'Union européenne en 2004 a été célébrée comme une unification de l'Europe, avant que l'on découvre qu'elle était divisée et que l'intégration européenne elle-même était menacée »34(*).

1. Une unification subordonnée à la protection de l'Otan

La « réunification »35(*) de l'Europe n'eut rien de naturel ou de linéaire. La première conséquence du dégel du glacis soviétique a d'ailleurs été non l'union spontanée de peuples à nouveau libres mais la reprise du processus de décomposition de l'Autriche-Hongrie par la séparation des Tchèques et des Slovaques. Les troupes soviétiques ayant achevé leur retrait du pays, les composantes tchèque et slovaque du pays décidèrent de se séparer au cours de l'année 1992, à l'unanimité des partis. Aucune force ne s'opposant à la séparation de peuples qui ne voulaient plus vivre ensemble, la séparation fut effective le 31 décembre 1992 à minuit.

La deuxième conséquence de la liberté recouvrée fut, pour les Centre-européens, la recherche d'un protecteur extérieur autre que soviétique et donc, faute de défense proprement européenne, l'élargissement de l'Otan. Le groupe de Visegrád est créé en février 1991 afin de coordonner les efforts de réintégration occidentale. Le sommet de l'Otan de Rome de novembre 1991 invite les ministres des pays d'Europe centrale et orientale à joindre leurs efforts pour renforcer le partenariat avec l'Organisation. Le président Clinton enfin, après avoir tenté de ménager les souhaits d'intégration des jeunes démocraties et les craintes russes à ce sujet en lançant la solution intermédiaire d'un Partenariat pour la paix, annonce en janvier 1994 que l'Otan s'élargira bel et bien. Quelques commentateurs de l'époque, et quelques historiens depuis, ont souligné le rôle important dans cette décision des diasporas polonaise, tchèque et hongroise aux Etats-Unis, concentrée dans les swing states du nord du pays36(*).

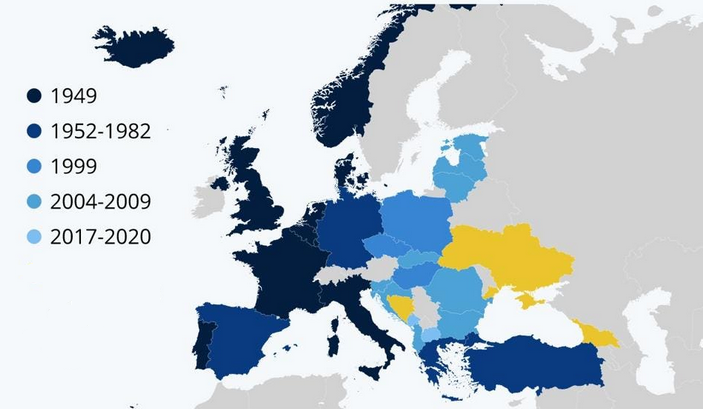

Le dossier est promptement pris en charge par la secrétaire d'État d'origine tchèque Madeleine Albright début 1997. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque, officiellement invitées en juillet 1997, adhèrent donc à l'Otan en mars 1999 au grand dam des autorités russes, Boris Eltsine ayant bruyamment exprimé son inquiétude en décembre 1994. Elles sont suivies par la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, invités en mars 1999 et devenus officiellement membres en juin 2004. Suivront, en Europe centrale et orientale, la Croatie et l'Albanie en 2009, le Monténégro en 2017, et la Macédoine du nord en 2020.

Que l'intégration des États centraux dans l'espace euro-atlantique ait été jugée nécessaire au service des intérêts américains, on n'en doutera pas en lisant les doctrines stratégiques américaines les plus classiques. Pour Zbigniew Brzezinski par exemple, l'élargissement de l'Union européenne, de l'Otan et le leadership allemand sur l'Europe centrale grâce à la protection américaine font système : « si le processus d'unification et d'élargissement de l'Europe devait s'arrêter, de bonnes raisons incitent à penser qu'une version plus nationaliste du concept d' « ordre » européen apparaîtrait alors en Allemagne, au détriment peut-être de la stabilité du continent [...] l'Allemagne n'exercerait plus seulement une prépondérance économique sur la Mitteleuropa, mais aussi une primauté politique explicite [...] L'Europe cesserait alors d'être la tête de pont de la puissance américaine et le tremplin pour l'expansion en Eurasie du système démocratique mondial »37(*). Le système de Brzezinski suppose encore une Russie privée des moyens de préserver son empire eurasien - le maintien de l'Ukraine dans son giron étant le principal d'entre eux - et imagine en conséquence, au soutien d'une Europe formant la tête de pont de la puissance américaine, une « colonne vertébrale géostratégique »38(*) franco-germano-polono-ukrainienne. Faire de l'Europe un « partenaire global » des Etats-Unis est une conception alors répandue, conçue de manière plus ou moins entreprenante39(*).

Les difficultés anticipées de la transition n'ont pas poussé les Européens à la précipitation dans l'élargissement de l'Union. Dans son allocution du Nouvel An 1989, le président Mitterrand proposait d'abord la création, sur la base des Accords d'Helsinki, d'« une organisation commune et permanente d'échanges, de paix et de sécurité ». Le président Vaclav Havel s'y opposa, de crainte de retarder l'accession des pays d'Europe centrale à l'Union comme membres de plein droit, et de distancier l'Europe des Etats-Unis.

L'élargissement de l'Otan en Europe

En France, la crainte que le centre de gravité de l'Union ne se déplace loin de Paris, Bonn ou Berlin n'est pas dissimulée40(*). Cet attentisme persiste sous le mandat de Jacques Chirac, et le peu d'enthousiasme de la classe politique dans son ensemble, qui voit dans l'élargissement une regrettable primauté du libre-échange sur l'approfondissement politique, ou qui privilégie des projets politiques méditerranéens, se retrouve dans les études d'opinion : un Eurobaromètre d'avril-mai 2001 révèle que seuls 35 % des Français interrogés approuvent l'élargissement à l'Est, tandis que 47 % y sont opposés - contre respectivement 43 % pour et 35 % contre dans le reste de l'Union.

La crainte du déséquilibrage des conceptions géopolitiques de l'Union du fait de son élargissement trouve d'ailleurs immédiatement à s'illustrer. Deux semaines après le sommet de Copenhague de décembre 2002, où fut prise la décision d'intégrer dix nouveaux membres à l'Union européenne, la Pologne fit connaître son choix, pour sa flotte de chasseurs, de F-16 américains plutôt que de Mirage français. Puis, le 17 février 2003, le président Chirac s'en prenait aux pays « qui ont perdu une bonne occasion de se taire » en choisissant de signer la « lettre des huit » appelant à se ranger derrière les Etats-Unis dans la guerre en Irak - dont la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie -, ainsi qu'aux dix pays de l'Europe ex-communiste du « groupe de Vilnius », qui avaient fait de même. L'antériorité de l'adhésion à l'Otan servit dès alors à amenuiser les ambitions d'une politique de défense proprement européenne.

L'élargissement de l'Union a finalement lieu le 1er mai 2004, avec l'entrée de dix nouveaux membres, lesquels sont restés depuis de fervents soutiens à la poursuite de l'élargissement - toujours précédé par une adhésion à l'Otan - afin de consolider leur appartenance à l'ensemble et de transmettre à d'autres la responsabilité de garder les marches de l'Union. Les pays d'Europe centrale « ont eu tendance à projeter sur eux l'image de leur propre identité historique d'« Occident kidnappé ». La principale politique de l'Union européenne à l'égard de la région, le Partenariat oriental, fut avant tout conçue et inspirée par la Pologne, et lancée sous la présidence tchèque en 2009 »41(*).

Le jugement porté sur le bilan de l'élargissement est resté généralement positif dans un premier temps, tant sur le plan politique et institutionnel que sur le plan macroéconomique. Les pays d'Europe centrale et orientale ont en effet connu une croissance relativement forte, et leur niveau de vie, qui ne représentait que 15 % de la moyenne de l'Union en 1993, atteint 35 % en 2008, tandis que le chômage y recule de façon sensible, notamment en Pologne. En juillet 2006, le politologue Jacques Rupnik pouvait ainsi écrire que « jamais dans leur histoire moderne les peuples d'Europe centrale n'ont connu une telle avancée de la démocratie, une telle prospérité et un environnement géopolitique aussi favorable à leur sécurité. La Russie est depuis près de deux décennies affaiblie et ne peut directement peser sur leurs destins, l'Allemagne est intégrée au monde des démocraties occidentales, enfin l'Union européenne fournit à l'Europe du Centre-Est un point d'ancrage et un levier modernisateur sans équivalent »42(*).

2. L'intégration contrariée : « l'épuisement du cycle libéral »43(*)

La première fausse note dans l'hymne à la réunification du continent fut émise au sein des partis proeuropéens des nouveaux membres eux-mêmes. Les gouvernements polonais, tchèque, slovaque et slovène ont en effet chuté immédiatement pour céder la place à des mouvements plus ou moins populistes et eurocritiques. « En Pologne, ce fut ROAD, coalition issue de Solidarité, puis l'Union de la liberté de Geremek ; en République tchèque, le Mouvement civique (issu du Forum civique) échoua aux portes du Parlement avec 4,9 % des voix aux élections de juin 1992 ; en Hongrie, c'est l'Alliance des démocrates libres (SDSz), parti libéral fondé par Janos Kis qui, après sa participation au gouvernement avec les socialistes dans les années 1990, s'est lentement éteint »44(*).

Les taux de participation à leurs premières élections européennes, en 2004, n'ont pas dépassé les 28 % atteints en République tchèque. Réunis à Prague en juin 2005, les pays du groupe de Visegrád ont convergé vers un « euroscepticisme soft », symptôme, selon Jacques Rupnik, d'une forme de décompression après les efforts exigés par l'entrée dans l'Union. Le seul parti libéral fondé par d'anciens dissidents et ayant réussi à s'implanter durablement est le Fidesz de Viktor Orbán, mais au prix de sa transformation en une forme désormais exemplaire d'illibéralisme centre-européen.

Ce courant politique devenu plus significatif après la crise de 2008, au cours des années 2010, est souvent ramené à deux grandes caractéristiques. D'une part, une hostilité à certaines formes garantissant l'État de droit, et la promotion d'une volonté collective moins filtrée. L'ennemi est, selon la formule de Jaroslaw Kaczynski, l'« impossibilisme légal »45(*). Le parti Fidesz de Viktor Orban en Hongrie en a été le précurseur, qui a mis en cause la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et des médias, avant de servir de modèle à la Pologne après la victoire du parti Droit et Justice en 2015. L'autre grande caractéristique de l'illibéralisme centre-européen est la légitimation par le renchérissement patriotique et le dépassement des clivages partisans, qui conduit ces partis attrape-tout à mêler, selon des dosages variables, critique des élites, traditionalisme, localisme, conservatisme sociétal, critique de la supranationalité, promotion d'un nouveau roman national plus ou moins révisionniste. Sont souvent versés dans cette catégorie le parti Droit et Justice, ou PiS, polonais, le parti SMER-SD de Robert Fico en Slovaquie, l'Union démocratique croate en Croatie, le parti AUR en Roumanie, ou encore, dans une moindre mesure, le parti ANO en République tchèque.

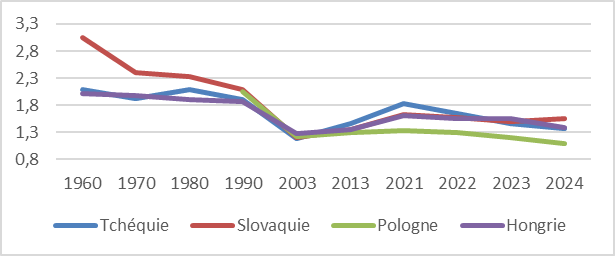

La première explication du succès de l'illibéralisme centre-européen tient à l'émergence d'une nouvelle peur pour l'existence de la nation. Au-delà de l'héritage historique, un tel sentiment s'appuie sur une réalité démographique : les taux de fécondité étaient compris entre 2,27 et 2,43 enfants par femme en Pologne, en Hongrie et en Tchécoslovaquie dans les années 1980 ; ils sont tombés en 2011 à 1,43 en République tchèque, 1,33 en Pologne et 1,25 en Hongrie, et ne se sont redressés depuis que faiblement et temporairement. À cela s'ajoute un exode de la population jeune et instruite, certes moins massif au centre qu'à l'est de l'Europe, mais qui a contribué à la diminution nette de la population hongroise ou polonaise totale, et qui ne peut ne pas alimenter d'angoisses identitaires.

Taux de fécondité en Europe centrale

Source : Eurostat ; pour 2024 : offices statistiques nationaux respectifs.

Une deuxième catégorie d'explications est d'ordre géopolitique. L'intégration de l'Union aurait été synonyme « d'une difficulté à s'affirmer face aux « grands », donnant le sentiment de ne pas être « traités à leur juste valeur » et de se retrouver une nouvelle fois relégués à la périphérie de l'Europe, position dont ils ont cherché à sortir depuis le XIXe siècle »46(*). Ce sentiment nourrit l'atlantisme, les Américains ayant été les plus prompts à rechercher le soutien de ce que Donald Rumsfeld appelait la « nouvelle Europe » quand l'ancienne lui refusait son soutien en Irak, et alimente une certaine défiance à l'égard des États membres occidentaux longtemps plus soucieux de subordonner la politique de voisinage de l'Union à la relation euro-russe, quand leur expérience historique commandait de faire l'inverse. Depuis 2014, l'expansionnisme de la Russie, les tensions internationales et l'accroissement des menaces hybrides ont sans doute beaucoup fait encore pour les mouvements qui se font fort de mieux protéger la communauté nationale.

Les procédures européennes à l'encontre de la Hongrie et de la Pologne pour méconnaissance de l'État de droit

• Les procédures politiques

En janvier 2016, la Commission européenne a mis en oeuvre pour la première fois son nouveau cadre pour l'État de droit à vocation précontentieuse à l'encontre de la Pologne, consistant à solliciter un dialogue sur la réforme de la justice et la loi concernant la radio et la télévision publiques. Puis, faute de progrès, elle a adopté plusieurs recommandations, en juillet et décembre 2016, et en juillet 2017.

Le Parlement européen, pour sa part, a adopté des résolutions en avril 2016, septembre 2016 et novembre 2017 sur la législation relative à la criminalisation des enseignements sur la sexualité aux mineurs, les discours discriminatoires à l'égard des personnes LGBTI, et la législation restreignant le droit à l'avortement.

Outre ces procédures précontentieuses a également été emprunté le terrain de l'article 7 du TUE. Selon son volet préventif (article 7 § 1), la Commission, le Parlement européen ou un tiers des États membres peut inviter le Conseil, statuant à la majorité des 4/5 et après approbation du Parlement européen, à constater l'existence d'un « risque clair de violation grave » de l'État de droit. Le volet répressif (article 7 § 2) ne peut être déclenché qu'en cas de constatation de « l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2 », par décision unanime du Conseil européen, à l'exception de l'État visé. Le Conseil peut alors décider, à la majorité qualifiée, de suspendre certains droits de l'État.

Le 20 décembre 2017, la Commission a proposé au Conseil, sur le fondement de l'article 7 § 1 du TUE, de constater l'existence d'un risque clair de violation grave par la Pologne de l'État de droit constitué par les réformes du système judiciaire polonais. À l'issue d'une série de sept résolutions votées entre 2011 et 2017 sur la législation hongroise sur les médias, la révision de la Constitution, l'indépendance de la justice, le statut de la banque nationale, ou encore la législation électorale, le Parlement européen a déclenché la procédure de l'article 7 § 1 TUE contre la Hongrie le 12 septembre 2018. Le Conseil n'a statué dans aucun de ces cas.

• Les procédures budgétaires

Le règlement 2020/2092 du 16 décembre 2020 a précisé la décision du Conseil européen des 17-21 juillet 2020 en soumettant l'exécution du budget de l'Union et du plan de relance au respect de l'État de droit et des valeurs de l'Union. Cette procédure a été déclenchée pour la première fois par la Commission européenne à l'encontre de la Hongrie le 27 avril 2022, trois semaines après la réélection de Viktor Orbán. En décembre 2022, le Conseil a gelé 6,3 milliards d'euros et finalement privé Budapest d'environ 1 milliard d'euros de crédits budgétaires en 2024. Budapest n'a par ailleurs touché qu'une petite partie du plan de relance.

• Les procédures d'infraction face à la justice européenne

La Commission a également ouvert des procédures d'infraction contre la Hongrie et la Pologne pour « atteintes aux valeurs fondamentales de l'Union européenne » le 15 juillet 2021, et un procès s'est ouvert devant la Cour de justice de l'UE le 19 novembre 2024. La Commission a lancé une autre procédure d'infraction contre la Hongrie le 7 février 2024, et saisi la CJUE le 3 octobre 2024, pour contester la conformité au droit européen de la loi hongroise qui instaure une autorité de surveillance visant à prévenir les « interférences étrangères » dans le processus électoral.

Les effets matériels de l'élargissement sont une autre catégorie d'explications à la divergence des attitudes à l'égard du consensus libéral de l'Union. Certains économistes ont proposé d'appliquer aux économies des pays d'Europe centrale et orientale la notion de « capitalismes dépendants »47(*). Celle-ci désigne la tendance à dépendre, dans des proportions variables - certes plus élevées à l'est qu'au centre - des exportations, des investissements étrangers - la domination du capital allemand dans l'économie tchèque lui vaut encore aujourd'hui le surnom de « 17e Land allemand » -, des financements de banques étrangères, des transferts issus des migrations, ou encore des fonds structurels européens. Ce pli de l'économie, pris de plus ou moins bon gré dès la décennie 1990, contraint souvent les gouvernements à surenchérir dans les politiques d'attractivité par le levier fiscal ou l'assouplissement du marché du travail. La crise de 2008 a certes freiné certaines de ces tendances, mais a aussi aggravé les dépendances institutionnelles de certains États, contraints de faire appel au FMI - la Hongrie, ainsi -, et a donc apporté du carburant à la critique des ingérences étrangères.

Les illibéraux appellent en réponse à prioriser l'accumulation de capital domestique, à chercher de nouvelles sources de croissance internes, ou encore à un retour de l'État plus protecteur, politiques qui voisinent avec le conservatisme sociétal. En mars 2006, Jarosaw Kaczyñski s'en prenait déjà au « lumpenlibéralisme » provoquant les pires « pathologies sociales » comme la criminalité, la corruption et le relâchement moral. De même, Viktor Orban vante l'illibéralisme par opposition au système « qui se solde toujours par la victoire du plus fort sur le plus faible », et promeut avec « l'idéologie nationale-chrétienne »48(*) une responsabilité première envers sa communauté de proximité, qui inspire en partie des politiques natalistes et de préférence nationale.

Il n'est en tout cas pas anodin que la majorité des États du groupe de Visegrád - la Pologne, la Hongrie et la République tchèque - ait reporté sine die la perspective de leur adhésion à la zone euro afin de ne pas amoindrir encore leur souveraineté économique. Le président tchèque Petr Pavel a tenté, sans succès, de relancer le débat en 2024. Les inquiétudes des citoyens tchèques mesurées par les sondages sont autant économiques que politiques : 60 % des sondés craignent une hausse des prix, 45 % redoutent une perte de contrôle de la politique économique nationale et 57 % une érosion de l'identité nationale.

Au carrefour de ces explications, la crise migratoire du milieu des années 2010 a été un puissant catalyseur des mouvements national-populistes en Europe centrale. Terres d'émigration depuis le XIXe siècle, tendance prolongée par l'intégration, et ayant traversé une douloureuse phase d'épuration pendant et après la seconde guerre mondiale, ces pays vivent très mal les soubresauts migratoires et la prétention de Bruxelles à imposer un modèle libéral et multiculturel considéré comme insoucieux des préoccupations nationales. Aux discours universalisants de la chancelière allemande Angela Merkel ont ainsi répondu ceux de Viktor Orban en défense de la civilisation européenne.

Il est vrai que ces tendances ne sont nullement propres au centre de l'Europe49(*). Il reste que l'histoire particulière de l'espace centre-européen rend ses peuples plus sensibles aux mutations contemporaines de l'économie et de la société, jusqu'à faire dire par exemple à Viktor Orban que « les élites européennes, les décideurs politiques, les personnes qui dirigent les médias s'imaginent que le développement de l'humanité passe par la liquidation de nos identités, qu'il n'est pas moderne d'être Polonais, Tchèque ou Hongrois, qu'il n'est pas moderne d'être chrétien. Une nouvelle identité est apparue à la place, celle d'Européen... Les Britanniques ont dit “non”. Ils ont voulu rester Britanniques. [...] L'identité européenne n'existe pas, il y a des Polonais et des Hongrois »50(*).

* 34 Jacques Rupnik, traduit de l'anglais par Lalo, A. « La démocratie illibérale en Europe centrale » dans Esprit 2017/6, pp. 69-85.

* 35 Vaclav Havel, entretien avec Jacques Rupnik, dans Politique internationale, n° 98, hiver 2002-2003, p. 21.

* 36 Voir notamment Thomas Friedman, « Bye bye Nato », dans Foreign Affairs, le 14 avril 1997 ; James Goldgeier, Not whether but when : the US decision to enlarge Nato, Brookings institution press, 1999 ; Kimberly Marten, « Reconsidering NATO expansion: a counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s », in European Journal of International Security, 2018 3(2), pp. 135-161 ; Serhii Plokhy and M. E. Sarotte, « The Shoals of Ukraine Where American Illusions and Great-Power Politics Collide » in Foreign Affairs, le 22 novembre 2019.

* 37 Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier, Paris, Bayard, 1997, p. 106.

* 38 Zbigniew Brzezinski, op. cit., p. 118.

* 39 Voir par exemple Ronald D. Asmus, « L'élargissement de l'OTAN : passé, présent, futur » dans Politique étrangère n° 2002/2, pp. 353-376 ; du même auteur, « L'Amérique, l'Allemagne et la nouvelle logique de réforme de l'Alliance », dans Politique étrangère n°1997/3, pp. 247-261.

* 40 Voir Stanislaw Perzymies, « La France et l'Europe centrale », dans l'Annuaire français des relations internationales 2009/X, 2009.

* 41 David Cadier, « France et Europe centrale : vers la convergence ? » dans Esprit, Juin 2024/6, pp. 10-14.

* 42 Jacques Rupnik, « La crise de l'Union européenne vue d'Europe centrale » dans Esprit, 2006/7, 121-137.

* 43 Jacques Rupnik, « La démocratie illibérale en Europe centrale » dans Esprit 2017/6, pp. 69-85.

* 44 Jacques Rupnik, « La crise du libéralisme en Europe centrale » dans Commentaire, n° 160(4), pp. 797-806.

* 45 Cité par Didier Mineur, « Qu'est-ce que la démocratie illibérale ? » dans Cités n° 79(3), pp. 105-117.

* 46 Roman Krakovsky, « Les démocraties illibérales en Europe centrale », dans Études, Avril 2019, pp. 9-22.

* 47 Voir notamment Éric Magnin, « La grande transformation des pays d'Europe centrale et orientale : tous les chemins (r)évolutionnaires mènent-ils au capitalisme dépendant ? », Les Dossiers du CERI, 2016 ; Violaine Delteil, « Capitalismes dépendants » d'Europe centrale et orientale : pièges de la dépendance externe et instrumentalisations domestiques », dans Revue de la régulation n° 24, second semestre, automne 2018.

* 48 Cité par Roman Krakovsky, op. cit.

* 49 Jacques Rupnik, traduit de l'anglais par Lalo, A. « La démocratie illibérale en Europe centrale » dans Esprit 2017/6, pp. 69-85.

* 50 Viktor Orban, cité par Olivier Bault, dans Jacques Rupnik, « La crise du libéralisme en Europe centrale », op. cit.