II. DES DOCTRINES STRATÉGIQUES FORCÉMENT AMBIVALENTES, QUI RENDENT LA CONVERGENCE DES VUES TOUJOURS PLUS DÉLICATE

Les États d'Europe centrale sont replacés depuis l'agression russe de l'Ukraine et le retour au pouvoir de Donald Trump dans un certain inconfort que traduisent leurs divergences de vues, lesquelles ne facilitent pas la promotion par la France d'un consensus européen au service de ses intérêts.

A. LA RECHERCHE D'UNITÉ POLITIQUE À L'HEURE DU RETOUR DES MENACES

L'hétérogénéité des vues stratégiques en Europe centrale, qui s'explique largement par l'histoire et les caractéristiques géographiques propres de chaque État, complique assurément la recherche d'unité politique en Europe.

1. Le monde vu d'Europe centrale : des tiraillements contraires

a) Entre protection américaine et autonomie stratégique européenne

« Le maintien d'un lien transatlantique fort et fonctionnel demeure l'une des priorités cardinales de la politique extérieure des États d'Europe centrale »51(*). D'une part car le maintien d'une présence stratégique américaine en Europe est vu comme une garantie pour la sécurité nationale autant que comme un facteur d'équilibre régional, « une échappatoire au dilemme historique de l'entre-deux géopolitique Allemagne-Russie », d'autre part en raison de l'adhésion des élites politiques de la région au modèle économique et social des Etats-Unis.

Le politologue David Cadier y ajoute un facteur sociologique : « à l'heure où ces pays cherchaient à rétablir leur identité européenne et à s'ancrer institutionnellement à l'ouest, la voie vers la Communauté économique européenne (CEE) leur fut barrée par plusieurs capitales (dont Paris), quand Washington leur ouvrait les portes de l'Alliance atlantique. De fait, la période des années 1980 et 1990 a été déterminante dans la socialisation des élites de politique étrangère centre-européennes à une grille atlantiste : les anciens dissidents reçurent l'appui moral et financier des organismes américains de soutien à la démocratisation et les élites stratégiques travaillèrent alors en étroite collaboration avec des conseillers politiques et militaires dépêchés par Washington »52(*).

Ce motif admet toutefois des variations, illustrées par exemple par les cas tchèque et polonais, que David Cadier appelle respectivement l'atlantisme normatif et l'atlantisme stratégique. L'atlantisme tchèque est devenu plus marqué dans les élites politiques après 2004. « Ce courant fut à l'origine de la participation de la République tchèque au plan de troisième site du bouclier antimissile américain, plan conçu par l'administration Bush et qui prévoyait l'installation d'une station radar en Bohème et de dix missiles intercepteurs en Pologne. Contrairement à cette dernière, le gouvernement tchèque n'exigea quasiment rien en retour de son implication dans un projet auquel l'opinion publique était pourtant très largement opposée »53(*). L'annulation du projet par le président Obama en septembre 2009 et sa politique de reset avec la Russie ont été mal vécue à Prague, ce qui a motivé la rédaction, en juillet 2009, de la « lettre ouverte fracassante »54(*) cosignée par d'autres responsables centre et est-européens, dont d'anciens présidents polonais et lituaniens, regrettant que « les pays d'Europe centrale et orientale ne se trouvent plus au coeur de la politique étrangère américaine »55(*).

Aujourd'hui, la Tchéquie joue un rôle important dans la présence avancée rehaussée de l'Otan. Elle est à la tête d'un groupement tactique basé en Slovaquie et contribue à plusieurs groupements tactiques stationnés en Lettonie et en Lituanie. Elle a également déployé plusieurs chasseurs Gripen en Lituanie dans le cadre de la mission de police du ciel de l'OTAN. Enfin, la République tchèque participe à la mission KFOR au Kosovo et à la mission de formation de l'Alliance en Irak.

L'atlantisme polonais semble à David Cadier plus stratégique. Déçue d'être peu payée de ses efforts en termes de contrats en Irak ou de facilités d'obtention de visas, la Pologne se serait orientée au milieu des années 2000 vers une attitude plus transactionnelle à l'égard de Washington et plus utilitariste d'une manière générale. En témoigne la demande de contreparties au projet de bouclier antimissiles si fortes que les négociations demeurèrent longtemps gelées, et le renforcement de sa position au sein de l'Union européenne par anticipation du retrait progressif américain du continent.

L'atlantisme hongrois ou slovaque peuvent encore emprunter à diverses justifications : idéologiques, lorsque l'invocation des valeurs traditionnelles et chrétiennes, ou le réalisme géopolitique, convergent avec la critique du libéralisme européen ; ou économiques, lorsque la dépendance commerciale au marché automobile américain - dans le cas slovaque notamment - doit nécessairement pousser à la conciliation.

La politique d'acquisition de matériel de défense témoigne partout de cette priorité accordée à l'allié américain. La Slovaquie a signé en 2018 un contrat pour l'achat de 14 appareils F-16, dont elle a reçu les deux premiers en juillet 2024. La Pologne a commandé 32 chasseurs F-35 en janvier 2020 et envisage de compléter ses forces aériennes par l'acquisition d'appareils F-15 EX pour remplacer ses MiG-29. La République tchèque a à son tour signé un contrat majeur avec les Etats-Unis en janvier 2024 pour l'achat de 24 avions F-35, afin de remplacer sa flotte de Gripen suédois.

La guerre en Ukraine a en outre fait bénéficier la Hongrie et la Slovaquie du renforcement de la présence de l'Otan sur leur territoire. La Hongrie abrite 800 militaires, et la Slovaquie pourrait héberger jusqu'à 2100 soldats des groupements tactiques multinationaux créés en 2016 et renforcés depuis 2022. La Slovaquie dispose en outre d'une batterie de défense anti-aérienne Patriot, et la République tchèque, la Pologne et la Hongrie contribuent à la protection de son espace aérien.

Par voie de conséquence, les notions d'autonomie stratégique et de souveraineté européennes en matière de défense font historiquement office de tabous, surtout en République tchèque, ainsi que la mission a pu le constater sur place. Même si le pays s'est engagé dans l'Europe de la défense en s'associant à certains dispositifs - coopération structurée permanente, fonds européen de défense, mission EUTM Mali, dont elle a assuré le commandement au second semestre 2022 -, l'idée du remplacement de la protection américaine par une défense proprement européenne reste un repoussoir absolu.

Certains propos exprimés par les responsables tchèques depuis le retour au pouvoir de Donald Trump témoignent certes d'une inflexion : le Premier ministre Fiala a ainsi décrit la « fin » d'un ordre international, et a indiqué que l'objectif premier était désormais une Europe forte, tandis que le président Pavel, ancien président du comité militaire de l'Otan, a appelé l'Europe à « tenir sur ses propres jambes » et à renforcer le « pilier européen de l'Otan ». Il est cependant trop tôt pour avancer que la politique du président Trump aura un impact significatif sur les orientations stratégiques du pays.

La nouvelle administration américaine n'a fait pour l'heure que pousser les centre-européens à confirmer leurs engagements à dépenser plus pour la défense, puisque tous ont endossé l'objectif de 5 % du PIB consacré à ce poste fixé par la nouvelle administration américaine, et adopté au sommet de l'Otan de La Haye, en juin 2025. Le président tchèque Petr Pavel a fortement soutenu cet objectif ; si le Premier ministre slovaque Robert Fico l'a qualifié d'« absurde » et a de nouveau brandi l'hypothèse d'une neutralité slovaque56(*), le président Peter Pellegrini, issu du parti HLAS-SD créé par scission d'avec le SMER-SD, a signé la déclaration finale du sommet. La préoccupation des dirigeants tchèques ou slovaques face aux changements de position des États-Unis ne les empêche pas de maintenir le dialogue, tout en estimant que l'Union doit faire preuve d'initiative.

b) Entre Europe et Russie

Les attitudes des pays du groupe de Visegrád à l'égard de la Russie sont plus hétérogènes, et il peut s'avérer périlleux de les interpréter sans un minimum de recul historique. Selon un sondage de 2021 de l'institut slovaque Globsec, la majorité des centre-européens - 56 % - ne se sentaient alors pas menacés par la Russie ; seuls 25 % en moyenne en étaient convaincus, soit une proportion deux fois inférieure à celle... des Américains. Dans le détail, si 20 % des Polonais seulement considéraient que la Russie n'est pas une menace pour leur pays, cette proportion était de 57 % pour les Tchèques, 61 % pour les Slovaques, et 65 % pour les Hongrois57(*).

• L'hostilité à la Russie trouve son expression la plus forte en Pologne et en République tchèque. Dans la première, « la Russie incarne pour Varsovie l'ennemi historique (participation au démembrement du pays au XVIIIe siècle, répression des révoltes nationalistes du XIXe siècle, décapitation des élites à Katyn au XXe siècle, etc.), voire une altérité ontologique contre laquelle s'est construite l'identité nationale »58(*). David Cadier notait déjà en 2012 que « c'est avant tout le courant atlantiste de l'élite de politique étrangère qui a porté cette rhétorique : insister sur la continuité de la menace (russe) permet de légitimer la continuité des garanties (américaines) pour s'en protéger. En somme, peut-être plus encore que l'alliance avec Washington est vue comme un moyen de se préserver de la menace russe, c'est la menace russe qui est vue comme un moyen de préserver l'alliance avec Washington [...] L'ancien Premier ministre Mirek Topolanek avait par exemple brandi la menace russe pour tenter de susciter l'adhésion au projet de bouclier antimissile, ou même au traité de Lisbonne »59(*). Aussi la guerre en Ukraine apparaît-elle comme un atout politique dans le sens où elle soutient l'idée d'une supériorité morale, l'ancienneté des avertissements polonais valant argument d'autorité sur l'aveuglement prétendu des États membres fondateurs de l'Union, en particulier la France et l'Allemagne60(*).

La relation tchéco-russe est très mauvaise depuis 2022. Elle s'était déjà dégradée avec l'explosion, en 2014, d'un dépôt de munitions attribuée aux services secrets russes, et les expulsions de 18 diplomates décidées en conséquence en avril 2021. La guerre en Ukraine a soudé quasiment toute la classe politique tchèque, la conduisant à appeler à des sanctions très fermes vis-à-vis de la Russie. Le gouvernement a en outre fait de la lutte contre la désinformation russe une priorité, ce qui a conduit à la fermeture du site d'information basé à Prague Voice of Europe en mars 2024.

• L'attitude hongroise envers la Russie oscille entre solidarité avec les sanctions européennes et opportunisme économique. Viktor Orban, naguère l'un des leaders du mouvement antisoviétique dans les années 1990, développe désormais une forme de multi-alignement guidé par la priorité donnée à la défense des intérêts nationaux. Quatre capitales sont selon lui clés pour servir cet objectif : Berlin pour l'influence économique, Moscou pour les ressources énergétiques, Pékin pour le commerce et Ankara pour les migrations. Le Premier ministre Orban s'est rendu à Moscou en février 2022 et juillet 2024 et a rencontré le président Poutine à Pékin en octobre 2023.

En tant que pays enclavé, la Hongrie cherche prioritairement à obtenir des exemptions aux sanctions énergétiques imposées par l'Union et les États-Unis. Si les pays voisins, dont la République tchèque ou l'Autriche, détournent progressivement leurs raffineries du pétrole russe, la Hongrie, qui dépend de la Russie pour environ 95 % de ses besoins en gaz en 2020 et environ 77 % de ses besoins en pétrole en 2023, prolonge l'oléoduc de Droujba jusqu'à Ni, en Serbie.

• La Slovaquie s'est démarquée depuis vingt ans comme l'État le moins hostile à Moscou. Vladimír Meèiar, entre 1993 et 1998, cultiva une relation privilégiée avec la Russie, notamment dans le domaine économique ; Mikulá Dzurinda, entre 1998 et 2006, privilégia au contraire les orientations euro-atlantistes du pays ; Robert Fico, entre 2006 et 2010, afficha à son tour une certaine proximité avec la Russie, dans le domaine énergétique mais aussi sur certains dossiers internationaux - bouclier antimissile, indépendance du Kosovo, conflit en Ossétie, etc.61(*) Lors du conflit russo-géorgien de l'été 2008, Bratislava s'est opposée aux sanctions contre Moscou que Prague et Varsovie défendaient.

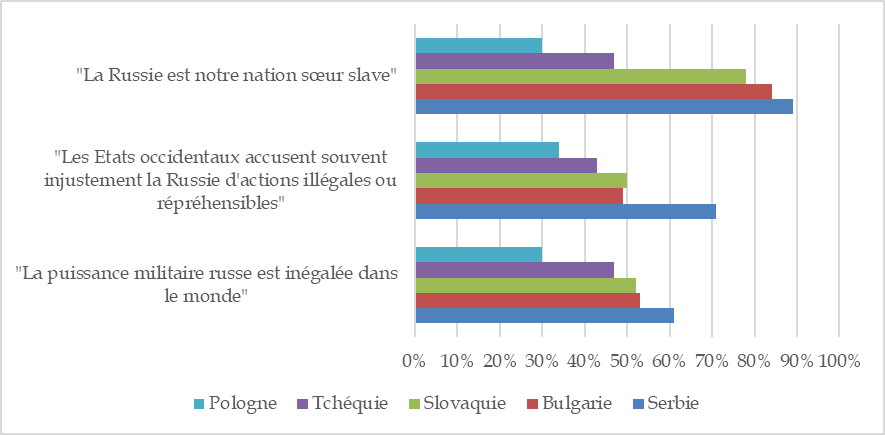

La Russie jouit en effet en Slovaquie d'une forme de sympathie historique en raison du rôle de l'identité panslave dans la formation de la nation slovaque contre le pangermanisme et le panmagyarisme au XIXe siècle, et de la libération de l'actuelle Slovaquie par l'armée soviétique en 1945. Un tiers des Slovaques perçoivent désormais la Russie comme l'un des deux partenaires stratégiques majeurs de leur pays62(*), ce qui est vrai à tout le moins sur le plan énergétique puisque celui-ci dépend de la Russie à 98 % pour le gaz, 84 % pour le pétrole et dépend de Rosatom pour la fourniture de combustible. Les Slovaques étaient, en 2020, 78 % à voir dans la Russie une nation soeur slave, un score proche des records atteints dans les pays majoritairement orthodoxes comme la Serbie ou la Bulgarie.

Mesure de l'adhésion de la population à certaines expressions de proximité à la Russie selon l'institut slovaque Globsec

Source : commission, d'après Globsec Trends 2020.

Le nouveau gouvernement de Robert Fico constitué en octobre 2023 a renforcé cette orientation. Les visites du Premier ministre à Moscou le 22 décembre 2024, relative aux enjeux énergétiques, et le 9 mai 2025, pour la célébration des 80 ans de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, ne sont pas passées inaperçues en Europe. Si l'enseignement de la langue russe s'est effondré après l'agression de l'Ukraine en 2022, l'ambassade de Russie à Bratislava joue un rôle particulièrement actif dans la société slovaque en finançant des associations culturelles, multipliant les événements cultivant la mémoire historique et alimentant un réseau d'influence.

Les positions des Centre-européens à l'égard de l'Ukraine sont ainsi devenues plus complexes. Pologne et Tchéquie en sont restés les soutiens les plus déterminés. L'Ukraine fait partie du paysage familier des Polonais, dont la souveraineté s'étendait sur la plus grande partie du pays à l'époque de la République des Deux Nations - Lviv, Lemberg sous domination autrichienne, était redevenue la Lwów polonaise entre les deux guerres. La Pologne a consenti, en proportion de la richesse nationale, un soutien matériel à l'Ukraine parmi les plus importants en Europe et a accueilli près de trois millions de réfugiés, et soutenait jusqu'à l'été 2025 l'adhésion de l'Ukraine à l'Union : « Les élites stratégiques polonaises voient de longue date en une Ukraine démocratique et libre de l'influence russe une condition sine qua non de la sécurité, voire de l'existence, de leur État »63(*).

La Tchéquie s'est également affirmée comme l'un des premiers soutiens de l'Ukraine, les élites politico-militaires convoquant fréquemment les précédents de 1938 et 1968 pour rappeler que la République tchèque pourrait avoir à faire face à une menace russe si l'Ukraine tombait. La République tchèque a fourni à Kiev des matériels majeurs et accueilli plus de 500 000 réfugiés ukrainiens. Plus de 365 000 y résident avec un visa de protection temporaire, soit près de 4% de la population. Depuis 2022, le gouvernement tchèque soutient en priorité une accélération du processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie.

Les relations entre Budapest et Kiev ont commencé à se dégrader lorsque l'Ukraine a réduit les droits des minorités nationales - l'usage des langues minoritaires dans l'éducation et la vie publique - dans le but de lutter contre l'influence russe, affectant ainsi ceux des Hongrois de Transcarpatie, qui ont maintenu des liens étroits avec la Hongrie. Dénonçant un Occident qui « cède à la psychose de la guerre »64(*), le gouvernement Orbán maintient son souhait de rester en-dehors du conflit et refuse la fourniture et le transit d'armes sur son sol, et appelle à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix immédiats. La Hongrie a consenti dans la douleur, en décembre 2023, à travers une abstention constructive, à l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union pour l'Ukraine et la Moldavie, et accepté à reculons l'octroi de la « Facilité Ukraine » de 50 milliards d'euros en février 2024.

La Slovaquie a figuré parmi les premiers soutiens politique, militaire et humanitaire de l'Ukraine au début de la guerre, mais le pays a opéré un tournant avec le retour au pouvoir de Robert Fico en 2023. Si le gouvernement slovaque affirme sa solidarité de principe avec l'Ukraine, il a néanmoins décidé de la suspension de son aide militaire à l'Ukraine et a durci récemment le ton en menaçant de bloquer le 18ème paquet de sanctions contre la Russie en raison des retombées qu'aurait le plan présenté par la Commission visant à se passer d'énergie en provenance de Russie. La Slovaquie a par ailleurs indiqué qu'elle refusait toute participation à une éventuelle opération de maintien de la paix. Tout comme la Hongrie, elle s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, mais à la différence de Viktor Orbán, Robert Fico soutient un élargissement de l'Union sur des bases méritocratiques, incluant l'Ukraine.

La réceptivité de l'opinion slovaque à l'expression des intérêts russes en fait désormais un terrain d'action privilégié des opérations de propagande de Moscou. D'après les responsables politiques rencontrés sur place, la forte émigration de Slovaques jeunes, urbains et diplômés, et la grande dispersion, en zone rurale, de la population restée au pays facilite la propagation de la désinformation pro-russe, qui transite massivement par les réseaux sociaux. Sur Facebook, réseau social le plus utilisé dans le pays, les followers de l'ambassade de Russie sont trois fois plus nombreux que ceux des ambassades française, allemande et américaine réunis.

Même parmi les peuples les plus hostiles à la Russie toutefois, progresse un sentiment grandissant de « fatigue de la guerre », qui accroît l'écart de perception entre les gouvernants et les gouvernés. Les Slovaques ont certes toujours été les plus rétifs à la perspective d'une escalade des tensions, un sondage de septembre 2022 indiquant même que les Slovaques déclarant explicitement vouloir « plutôt » ou « certainement » la victoire de l'Ukraine dans la guerre ne dépassait pas 47 %65(*). Mais selon un sondage effectué par le Centre pour l'étude de l'opinion publique en avril 2024, même les Tchèques pensent à présent en majorité que leur pays a accueilli plus de réfugiés ukrainiens qu'il n'est en mesure de le faire, tandis que le nouveau président polonais Karol Nawrocki a pu affirmer en juin dernier que, si « nous devons soutenir l'Ukraine » dans son conflit avec la Russie, « l'Ukraine doit comprendre que d'autres pays, notamment la Pologne, la Hongrie et d'autres pays européens, ont également leurs propres intérêts »66(*) et s'est dit hostile à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union. Selon un sondage de l'institut Ibris, réalisé en juin, les Polonais sont désormais majoritairement défavorables à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE : ils ne sont plus que 35 % à soutenir le processus contre 85 % en 2022, en raison des craintes des conséquences économiques de l'intégration de l'Ukraine, des difficultés culturelles liées à l'accueil d'un million de réfugiés et des questions mémorielles, tous facteurs déterminants dans la progression des voix des candidats nationalistes en 2025.

c) Au-delà de la relation transatlantique : entre Europe et Asie

La Pologne a été le premier pays d'Europe centrale à nouer un partenariat stratégique avec la Chine, en 2011, lequel a été suivi de la constitution d'un comité intergouvernemental et de rencontres et de visites de haut niveau fréquentes. C'est à Varsovie qu'a été créé, en 2012, le format « 16+1 », initiative du ministère chinois des Affaires étrangères visant à promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale - dont le nombre de membres a fluctué jusqu'à le ramener à « 14+1 »67(*). La Pologne a officiellement rejoint le projet des nouvelles routes de la soie en novembre 2015, et signé un partenariat stratégique avec Pékin en juin 2016. La lente concrétisation des projets en Pologne, et l'attitude des administrations Trump à l'égard de la Chine ont toutefois ralenti la coopération sino-polonaise. En septembre 2025 ainsi, le ministre des affaires étrangères Radosaw Sikorski a tâché de plaider la menace russe auprès de son homologue chinois pour justifier la fermeture de la frontière polono-biélorusse, qui entraîne la rupture d'un couloir terrestre importante de la nouvelle route de la soie.

La République tchèque poursuit à l'égard de la Chine une politique en dents de scie. La page pro-chinoise de la présidence Zeman, entre 2013 et 2023, motivée par la volonté d'attirer des investissements jamais concrétisés, a été tournée par le gouvernement Fiala depuis 2021 et la présidence Pavel depuis 2023. Prague a ainsi exclu des entreprises chinoises des appels d'offres pour les réseaux 5G, puis pour la centrale nucléaire de Dukovany en avril 2021, le ministre des affaires étrangères Jan Lipavský a désavoué le format « 14+1 » en mai 2023, le gouvernement a accusé la Chine d'une campagne cybernétique malveillante... Prague développe, simultanément, des relations économiques fortes avec Taïwan. La Chine reste néanmoins le deuxième partenaire commercial de la République tchèque, dont l'industrie est fortement dépendante de Pékin pour les matières premières, et le caractère très intégrée à l'économie allemande de l'industrie tchèque plaide pour éviter une approche trop conflictuelle - d'où l'abstention tchèque en octobre 2024 sur l'imposition des droits de douane aux véhicules électriques chinois.

La politique de ces États à l'égard de la Chine semble en partie dépendante de la politique américaine. « Les mots du président Macron sur la Chine et le danger de voir l'Europe « prise dans des crises qui ne sont pas les siennes » par « suivisme des États-Unis » avaient causé au moins autant de remous en Europe centrale que certaines de ses déclarations sur la Russie. Beaucoup dans la région considèrent que le nécessaire soutien de Washington face à une menace russe renouvelée implique d'adhérer au maximum à ses priorités sur la Chine, et ils rejettent plus profondément tout ce qui pourrait s'apparenter à une mise à distance symbolique des États-Unis des affaires européennes ou, a fortiori, à une dévaluation de l'Otan »68(*).

La Slovaquie est disposée à cultiver de bonnes relations avec la Chine et suivre la voie de la Hongrie en pratiquant une politique étrangère à « 360 degrés ». La Chine et la Slovaquie ont célébré les 75 ans de leurs relations diplomatiques à l'occasion d'une visite du Premier ministre Fico à Pékin en octobre 2024. Bratislava plaide en faveur d'un dialogue ouvert, franc et non conflictuel avec Pékin et s'oppose à toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, Taïwan comprise. Les deux pays se sont accordés sur l'élévation de leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique. Au plan économique, la Slovaquie s'apprête à accueillir, d'ici 2026-2027, un vaste projet d'usine de production de batteries cofinancé par deux industriels chinois et slovaque, que Robert Fico a qualifié de « plus grand projet de l'histoire de la Slovaquie », et une usine automobile Volvo/GEELY est en projet à l'est du pays.

La Hongrie est le pays d'Europe le plus ouvert à la diversification de ses partenariats à l'Est, notamment avec la Chine. Le ministre des Affaires étrangères Szijjártó consacre ainsi une part importante de son activité à la diplomatie économique, notamment avec les pays asiatiques. Un partenariat renforcé, dit de « toute saison », a été conclu lors de la dernière visite de Xi Jinping à Budapest en mai 2024. Un accord de sécurité permettant des patrouilles conjointes de policiers hongrois et chinois en Hongrie a été signé en février 2024, et les autorités hongroises continuent d'attirer les investissements chinois, notamment dans le secteur automobile. Selon la BERD, la Hongrie est devenue le premier bénéficiaire d'investissements directs chinois en Europe, attirant 44 % des presque 12 milliards d'euros que la Chine destinait au continent en 202369(*). Le commerce bilatéral reste cependant nettement déficitaire pour la Hongrie, tandis que la Chine est devenue le cinquième partenaire commercial de Budapest depuis 2020.

d) Politique à l'égard d'Israël

L'importance du soutien à l'État d'Israël dans la politique étrangère des États centre-européens est une autre caractéristique remarquable. La politique de la République tchèque, en particulier, appelle des développements particuliers, tant « la force de l'engagement pro-israélien tchèque et le consensus des élites politiques du pays pour soutenir fermement Israël sont désormais devenus un phénomène unique en Europe, voire dans le monde entier »70(*).

Cette « relation spéciale », « historique » ou « stratégique » est un lieu commun du débat public national, qui la fait remonter à l'immédiat après-seconde guerre mondiale. À l'époque, la Tchécoslovaquie a en effet servi d'intermédiaire au soutien soviétique aux rares forces politiques de la région susceptibles d'être réceptives à l'idéologie communiste, à savoir les travaillistes juifs de la Palestine mandataire. C'est ainsi que la Tchécoslovaquie a fourni un représentant à la commission de l'ONU chargée d'établir un plan pour l'après-mandat britannique à l'automne 1947, puis le matériel militaire utilisé pour soutenir la guerre de 1948. Le rapide alignement de Ben Gourion sur le bloc de l'Ouest interrompit les relations entre les deux pays dès l'année suivante71(*).

Depuis 1989, le soutien à Israël fait partie du legs doctrinal du président Vaclav Havel, qui a rétabli les relations avec l'État hébreu et s'est opposé aux campagnes de boycott à l'égard du pays. Les politologues tchèques contemporains l'expliquent par l'attachement des intellectuels tchèques pour la grande tradition juive pragoise, la mémoire des combats contre l'antisémitisme du président Masaryk, l'amalgame plus ou moins explicite entre la vie du ghetto et celle des dissidents à l'ère soviétique, ou encore l'attachement aux valeurs démocratiques comme rempart à l'autoritarisme du monde arabe. Ces motifs n'expliquent toutefois pas le parallélisme entre la radicalisation des gouvernements israéliens et les manifestations de soutien tchèques, et il faut alors convenir, faute d'explications entièrement satisfaisantes, que les doctrines américaines justifiant le soutien à Israël ont trouvé à Prague un relais puissant72(*).

Ce soutien est devenu quasiment inconditionnel après l'attaque du 7 octobre 2023. La ministre de la défense Jana Èernochová a menacé de quitter l'ONU après l'adoption d'une résolution de l'Assemblée générale appelant à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, et le débat sur le déplacement de l'ambassade tchèque à Jérusalem, qui préexistait à 2023, a été réactualisé en pleine guerre des douze jours avec l'Iran. Le soutien des responsables politiques tchèques à Israël approche aujourd'hui l'unanimité, et les rares voix discordantes au sein des partis d'opposition se font plus discrètes lorsqu'elles s'approchent des sphères décisionnelles - telle celle du ministre des affaires étrangères Jan Lipavský, naguère critique et qui fut le premier ministre étranger à se rendre en Israël après l'attaque du 7 octobre.

Si, selon certaines études d'opinion, la population tchèque affiche une des plus grandes proportions de soutien à Israël, certains politologues ont toutefois apporté quelques nuances à ce tableau. Une étude récente fait observer que la proportion d'indécis et de partisans d'une responsabilité partagée et d'une solution à deux États est majoritaire, et bien supérieure à ce qu'elle est, par exemple, aux Etats-Unis, attestant d'un décalage non négligeable avec les positions des élites politiques du pays73(*).

La Hongrie elle aussi soutient sans réserve l'État hébreu. Les visites et rencontres de haut niveau entre les dirigeants des deux pays sont fréquentes et Budapest appuie dans les enceintes internationales le droit d'Israël à se défendre ainsi que sa lutte contre le Hamas. Viktor Orban a annoncé en avril 2025 se retirer du statut de la Cour pénale internationale afin que la Hongrie ne soit plus tenue de respecter ses obligations à l'occasion de la visite sur son sol du premier ministre israélien, visé par un mandat d'arrêt de la Cour de La Haye. Ce soutien procède d'accointances idéologiques, d'une nécessité tactique pour conserver une proximité avec Washington, et de l'acceptation des membres du groupe de Visegrád de se faire la porte d'entrée de l'influence israélienne auprès des pays membres de l'Union européenne74(*).

2. L'Europe vue du centre : une géométrie variable

a) Une perception de l'Europe à géométrie variable

La chute de l'Union soviétique et l'unification apparente de l'Europe ont paradoxalement révélé les nuances de géographie mentale existant dans cette partie du continent.

L'idée d'une coopération politique des nations d'Europe centrale sur une base autonome est vieille d'un siècle au moins. En 1918 déjà, des représentants tchèques - dont Masaryk lui-même -, polonais, lituaniens, ukrainiens et yougoslaves lançaient un appel en faveur d'une « Union démocratique d'Europe centrale ». L'Autrichien Julius Meinl a lancé au début des années 1920 l'idée d'un « Mouvement pacifiste centre-européen », qui donna naissance à un Congrès économique centre-européen à Vienne en 1925. Le Hongrois Elemér Hantos a envisagé le programme d'une fédération danubienne excluant l'Allemagne, mais réunissant Autriche, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Roumanie, et fut l'initiateur des Mitteleuropainstitute de Vienne, Brno et Budapest, projets alors dirigés contre un rapprochement austro-allemand.

C'est pourtant à partir des contours de l'ancien empire des Habsbourg que se dessinent, à la chute du Mur, les projets de coopération des nations qui s'en sont affranchies.

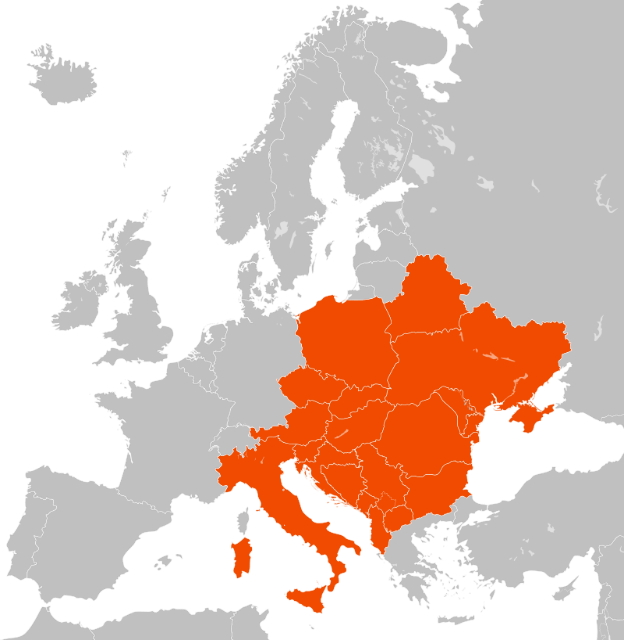

• Le ministre des Affaires étrangères italien Gianni De Michelis avait proposé, dès 1988, une association de pays, la Quadrangolare, regroupant l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Yougoslavie. Élargi dans les années 1990-1991 à la Tchécoslovaquie pour devenir la Pentagonale, puis à la Pologne, ce forum de coopération économique est à présent connu sous le nom d'Initiative centre-européenne, créée officiellement à la tombée du Mur de Berlin et présentée désormais comme la plus ancienne association sous-régionale européenne. Son élargissement s'est poursuivi jusqu'à nos jours à la Biélorussie, l'Ukraine, et dans les Balkans. Ses membres font progresser leur coopération, par exemple en matière sanitaire. Son siège est à Trieste, ancienne porte de l'empire austro-hongrois sur la mer - où, d'ailleurs, la Hongrie vient d'acheter un terrain destiné à abriter son propre port en eau profonde et un centre logistique intermodal, opérationnels d'ici 2028.

Contours de l'Initiative centre-européenne

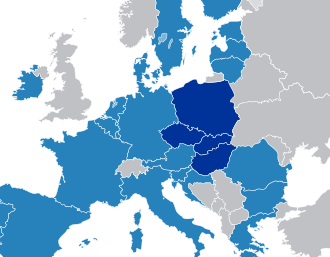

• Le président tchèque Vaclav Havel appelait en 1990 à « combler le grand vide politique qui est apparu en Europe centrale après l'effondrement de l'empire des Habsbourg avec quelque chose qui soit authentiquement significatif »75(*). Le « groupe de Visegrád » en a été l'expression, qui regroupe depuis 1991 la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Son nom fait référence à la coalition anti-Habsbourg constituée à Visegrád en 1335 par la Bohême, la Pologne et la Hongrie. Devenu ensuite une enceinte de concertation en amont des grandes échéances européennes, et de coordination de ses membres sur certaines questions internationales, admettant des réunions délocalisées ou des invités - Israël ou le Maroc, ainsi -, le V4 s'est par après transformé, dans les années 2010, en pôle de contestation au sein de l'Union. Prudence sur l'euro, réticences sur le climat, opposition à la politique migratoire notamment en 2015, ont ainsi fait partie des positions arrêtées en opposition aux pays d'Europe de l'Ouest. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le V4 est néanmoins très divisé, le gouvernement hongrois, puis le slovaque, s'attirant l'hostilité des autres en raison de leur attitude complaisante avec la Russie, et fonctionne aujourd'hui au ralenti sur la base de coopérations sur des sujets techniques en matière de défense, d'énergie, ou d'infrastructures.

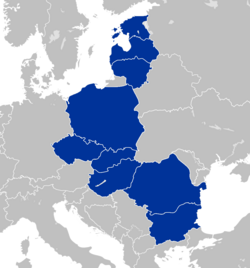

États membres du groupe de Visegrád

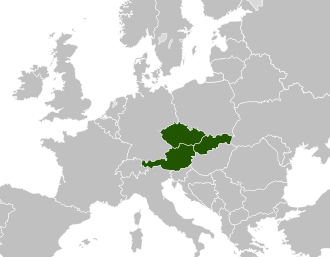

• La Slovaquie et la République tchèque font également partie, avec l'Autriche, du format Slavkov, également appelé format Austerlitz ou S3, initié par la République tchèque en 2015. Le vice-ministre tchèque Drulak précise alors que ce format vise à compléter les activités du groupe de Visegrád. Alors que les relations bilatérales entre la République tchèque et la Slovaquie sont assez dégradées depuis le retour au pouvoir de Robert Fico, le format Slavkov fonctionne, comme le V4, au ralenti.

États membres du format de Slavkov, ou d'Austerlitz

• Le groupe des Neuf de Bucarest, ou « B9 », est formé en novembre 2015 à l'initiative du président roumain Klaus Iohannis et du président polonais Andrzej Duda afin d'augmenter la coopération entre ces pays en matière de sécurité extérieure dans le cadre d'une menace accrue de la Russie, un an après l'annexion de la Crimée. À partir de 2022, ses réunions, en présence de la présidente de la Commission européenne ou du secrétaire général de l'Otan, ont conduit ses membres à plaider puissamment pour le renforcement de la présence militaire sur le flanc est de l'Alliance.

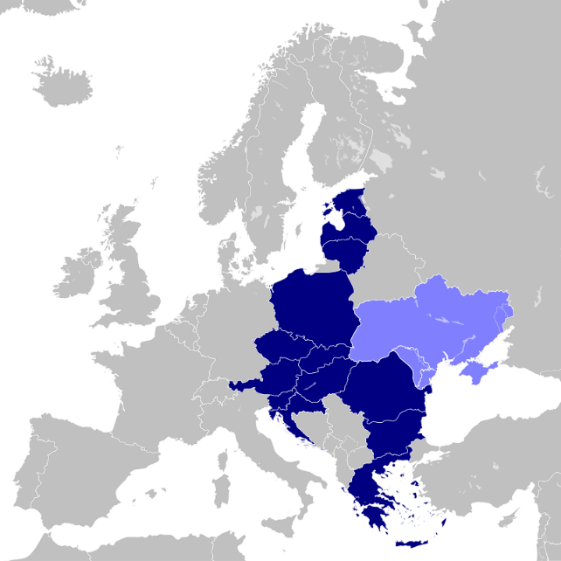

États membres des Neuf de Bucarest, ou B9

• La variante d'origine polonaise de la coopération régionale est encore plus vaste et recouvre tout l'espace compris entre l'Allemagne et la Russie. L'initiative des trois mers, créée en 2016 après le débat suscité par un rapport copublié par l'Atlantic Council, alors dirigé par l'ancien commandant suprême des forces alliées en Europe James L. Jones, et le lobby énergétique centre-européen CEEP76(*), a pour objectif d'opérer une meilleure jonction économique entre les mers Baltique, Adriatique et Noire, ouvrant les bras aux capitaux américains et chinois, tout en évitant de désigner trop explicitement Moscou comme adversaire.

La filiation est pourtant évidente avec le projet d'Intermarium du maréchal Pisudski, premier chef d'État de la Pologne moderne, ressuscitant la République des deux nations lituano-polonaise qui, à son extension maximale à la fin du XVIe siècle, embrassait l'est du continent de la Baltique à la Mer noire. Comme l'observent Marlène Laruelle et Ellen Rivera, auteurs d'une étude hébergée sur le site de l'Ifri77(*), le renouveau de cette idée ne sert désormais pas seulement une construction géopolitique tournée contre la Russie, mais forme une pièce d'un ensemble conceptuel plus vaste inspiré par les idées conservatrices ou d'extrême-droite et porté par l'atmosphère illibérale de l'heure.

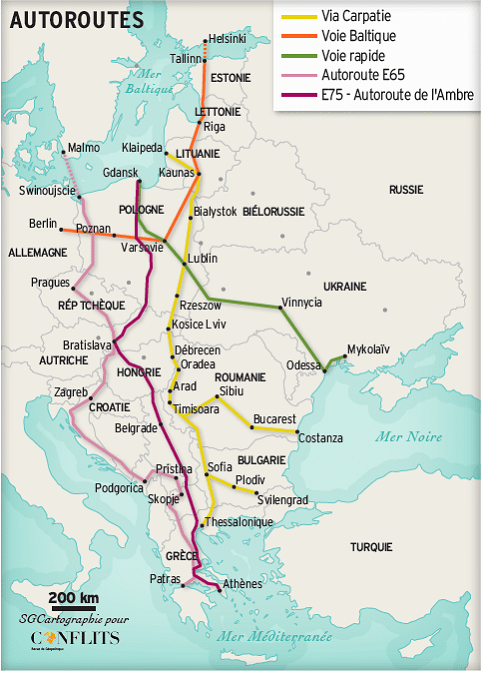

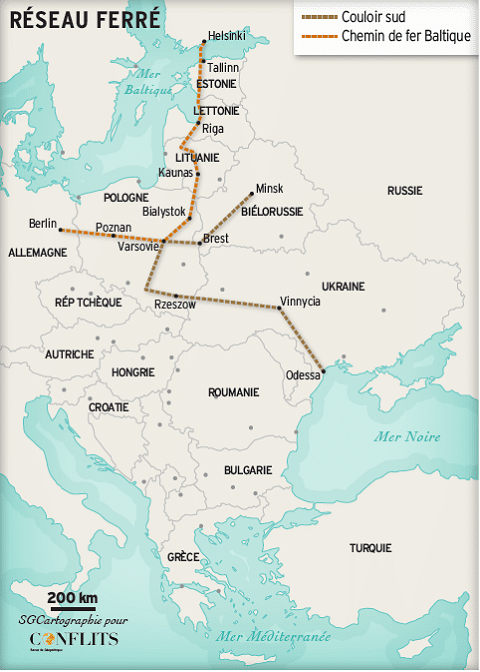

Contours de l'initiative des trois mers et projets d'infrastructures associés

Source : revue Conflits n° 51, août 2024.

Le concept d'Intermarium - d'après Marlène Laruelle et Ellen Rivera (2019)

Premier Intermarium : quelle Europe centrale après les empires ? La proposition originelle est celle de Józef Pisudski, qui envisage une fédération d'États suffisamment forts pour contrer l'Allemagne et l'URSS. Les accords de Varsovie de mars 1922 liant Finlande, Pologne, Estonie et Lituanie en sont la traduction la plus aboutie mais le refus de leur ratification par le Parlement finlandais la fit échouer. Ce projet va de pair avec celui de la Ligue prométhéenne, réseau de coopération semi-clandestin visant à lutter contre l'URSS inspiré de la « doctrine prométhéenne » de Pisudski, consistant à soutenir les minorités nationales de la puissance soviétique - au premier rang desquels les nationalistes ukrainiens - pour la faire s'effondrer. Le soutien français et britannique à ces projets n'ayant pas suffi, le colonel Beck, Premier ministre polonais à partir de 1932, se rapprocha de l'Allemagne nazie.

Intermarium 2 : l'unité de l'Europe centrale entre la collaboration avec les Nazis et le soutien des Alliés. Le projet d'Intermarium fut repris par le Club fédéral de l'Europe centrale, plateforme de militants anticommunistes et de fédéralistes est-européens créée en 1940, animée en particulier par l'officier tchèque Lev Prchala. Son activité fut reprise par la CIA au début de la guerre froide.

Intermarium 3 : l'Europe centrale comme front anti-communiste. L'organisation la plus connue au soutien de ce projet fut le Bloc des nations antibolcheviques, qui rassembla des émigrés issus des peuples non-russes de l'URSS et du bloc de l'Est, en particulier les anciens membres des organisations paramilitaires de nationalistes ukrainiens, oustachis, ou de la garde de fer roumaine. Cette organisation rejoint en 1966 la ligue anticommuniste mondiale.

Intermarium 4 : l'Europe centrale comme « nouvelle Europe » proaméricaine. À la fin des années 2000, le concept d'Intermarium renaît sous la plume d'auteurs inspirés de Halford Mackinder et de Zbigniew Brzezinski, cherchant à éviter une balkanisation de l'Europe centrale dont profiterait la Russie. L'influent think tank américain Stratfor - parmi d'autres - promeut une notion dans laquelle son directeur d'origine hongroise, Georges Friedman, voit en outre la promesse d'une puissance économique européenne à l'image des Etats-Unis. Ce concept sert à justifier l'extension de l'Otan à l'est, et son succès culmine dans le sommet de l'Otan de Varsovie de juillet 2016, où est inauguré le système de défense antimissile et précisée la doctrine de dissuasion à l'égard de la Russie.

Intermarium 5 : l'unité de l'Europe centrale par la coopération économique régionale. En Pologne en particulier, et dans la renaissance culturelle de la diaspora réunie autour de Jerzy Giedroyæ et de la revue Kultura à Maisons-Laffitte, progresse l'idée d'une nouvelle stratégie polonaise à l'est, dépourvue de revanchisme ou d'ambitions territoriales. Si la « doctrine Giedroyæ » est originellement dépourvue d'hostilité à l'égard de la Russie, sa reprise au service de l'élargissement du bloc euro-atlantique ne l'a pas toujours été. Cette doctrine a en partie inspiré le programme du parti PiS, l'activisme polonais au sein du groupe de Visegrád et l'élaboration du Partenariat oriental. L'Initiative des trois mers en découle logiquement.

Intermarium 6 : l'Europe centrale rêvée par l'extrême-droite ukrainienne. La réhabilitation de l'organisation des nationalistes ukrainiens depuis 2004 et 2014 a réhabilité le concept d'Intermarium au service des projets de confédération paneuropéenne de diverses formations ultranationalistes et groupes paramilitaires.

Le projet d'Initiative des trois mers, ou Intermarium, n'est pas sans contradictions, qui tiennent notamment aux sentiments pro-russes qui animent certains de ses États membres, tels que la Hongrie et la Slovaquie, et sa compatibilité avec la direction politique qui peut être exercée au sein de l'Union européenne n'est pas évidente : le soutien apporté par le président Trump à l'Initiative des trois mers en 2017 et l'atlantisme des États centraux marginalisent toujours plus l'axe Paris-Berlin, sans parler des projets français d'autonomie stratégique européenne.

b) Une perception de l'Union européenne à géométrie variable

Si une grande partie de la classe politique, de la société civile, des ONG ou du secteur académique reste aujourd'hui très favorable et attachée à l'Union, la Tchéquie est historiquement un des pays dont l'opinion publique est la plus eurosceptique. Seuls 29% des Tchèques ont une image positive de l'Union. Sentiment compréhensible pour un État ayant si peu exercé sa si récente souveraineté, l'euroscepticisme tchèque a été incarné par l'ancien président Václav Klaus, qui avait retardé la signature du traité de Lisbonne, refusé le drapeau européen sur le château de Prague, et qui se demandait : « Allons-nous dissoudre notre souveraineté et notre identité dans l'Europe comme un morceau de sucre dans une tasse de café ? »78(*).

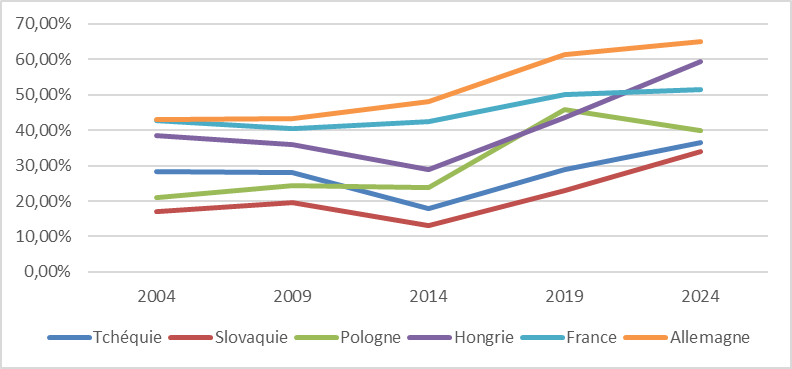

Outre l'attachement à la souveraineté du pays et la puissance de l'atlantisme tchèque, peut aussi entrer en ligne de compte pour l'expliquer la prédominance dans le paysage politique d'un parti conservateur (ODS) historiquement proche des conservateurs britanniques, dont ils se sentent par ailleurs orphelins depuis le Brexit. La participation des électeurs centre-européens aux élections européennes est traditionnellement très faible, en-dessous de 40%, mais elle a progressé lors des deux derniers scrutins - et, dans le cas hongrois, en faveur certes du candidat pro-européen.

Taux de participation aux élections européennes

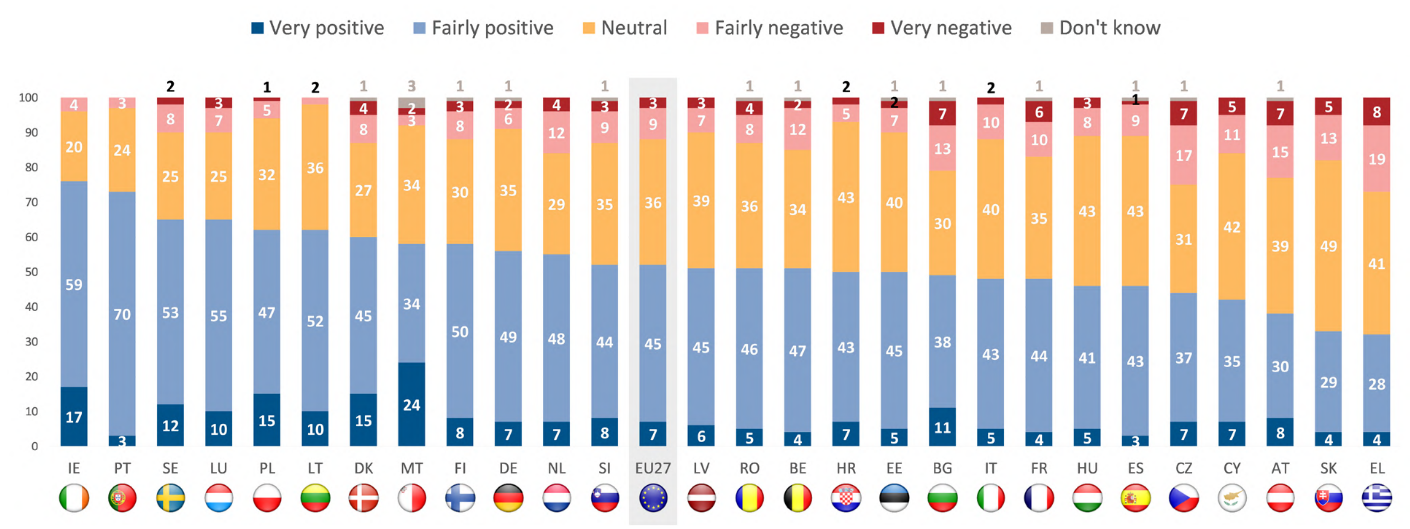

La Slovaquie montre un attachement à l'Union fluctuant au gré des crises successives - crise de la dette, crise migratoire, covid. Lors du référendum de 2003 sur l'adhésion à l'Union, les Slovaques ont voté « oui » à 92,46 %, un taux largement supérieur aux sondages de l'époque et à celui des autres pays candidats où des référendums avaient été organisés. Selon l'institut Globsec, 75 % des Slovaques sont favorables au maintien de leur pays dans l'Union79(*) mais, selon le dernier Eurobaromètre du printemps 2025, à la question de savoir si l'appartenance de son pays à l'Union est une bonne ou une mauvaise chose, la Slovaquie affiche le niveau de réponse positive le plus faible en Europe, et les autres opinions publiques d'Europe centrale - à l'exception de la polonaise, légèrement au-dessus de la moyenne - ne brillent pas par leur europhilie.

Eurobaromètre printemps 2025 : « l'UE a-t-elle pour vous une image très positive, plutôt positive, neutre, plutôt négative ou très négative ? »

Source : Eurobaromètre printemps 2025.

La dernière manifestation d'hostilité à la supranationalité européenne a été le vote par le Conseil national slovaque, le 26 septembre 2025, d'une révision de la Constitution visant à visant à faire obstacle à certaines revendications des courants progressistes sur le plan sociétal - notamment l'interdiction de la gestation pour autrui et la reconnaissance de deux sexes biologiques - mais, surtout, réaffirmant la supériorité du droit national en la matière. L'article 7 de la Constitution slovaque, relatif aux engagements internationaux du pays, est en effet complété par un alinéa disposant que :

« La République slovaque préserve sa souveraineté, notamment dans les questions d'identité nationale - les questions culturelles et éthiques fondamentales relatives à la protection de la vie et de la dignité humaine, de la vie privée et familiale, du mariage, de la parentalité et de la famille, de la moralité publique, de l'état civil, de la culture et de la langue, ainsi que des décisions relatives à des questions connexes dans les domaines de la santé, des sciences, de l'éducation, de la formation, de l'état civil et de la succession. »

« Aucune disposition de la présente Constitution et des lois constitutionnelles ne peut être interprétée comme un consentement de la République slovaque à transférer l'exercice d'une partie de ses droits dans les domaines qui constituent l'identité nationale. »

La position slovaque à l'égard des orientations politiques prises à Bruxelles est toutefois fragile. La force d'opposition du gouvernement Fico est limitée par la situation budgétaire du pays, placé en procédure pour déficit excessif depuis juillet 2024, et par l'efficacité des pressions de la Commission européenne sur les projets de réforme en cours : les menaces de déclencher le mécanisme de conditionnalité liée à l'État de droit si les intérêts financiers de l'Union n'étaient pas mieux protégés dans la législation slovaque80(*), et si la loi relative aux ONG n'était pas assouplie81(*), ont finalement atteint leur but. Robert Fico n'a encore jamais mis à exécution sa menace de veto d'une décision du Conseil européen.

En Hongrie, Viktor Orban défend une politique européenne alternative, qu'il appelle réaliste. Conscient du poids relatif de la Hongrie en Europe, il se défend de vouloir jouer le moindre rôle européen et prétend seulement défendre ses intérêts nationaux. Il soutient l'accession à l'Union européenne des pays des Balkans occidentaux - et notamment de la Serbie, mais s'oppose aux orientations de politique étrangère de l'Union et à toute évolution dans le sens d'un plus grand fédéralisme. Ses vues géopolitiques ont été par exemple exposées dans son discours du 27 juillet 2024, tenu à la 33ème université d'été libre de Bálványos, communément appelée le festival Tusványos.

Discours de Viktor Orban du 27 juillet 2024 (extraits)

« Ce à quoi nous sommes confrontés, c'est en réalité un changement de système mondial. Et c'est un processus qui vient d'Asie. [...] [Ce processus est] presque imparable et irréversible. [...] Le président Trump s'efforce de trouver une réponse américaine à cette situation. En fait, la tentative de Donald Trump est probablement la dernière chance pour les États-Unis de conserver leur suprématie mondiale. [...] Quelle est la réponse européenne au changement du système mondial ?

Nous avons deux options. La première est ce que nous appelons le « musée à ciel ouvert ». C'est ce que nous avons aujourd'hui. [...] L'Europe, absorbée par les États-Unis, restera dans un rôle de sous-développement. [...]

La deuxième option, annoncée par le président Macron, est l'autonomie stratégique. [...] Il est possible de recréer la capacité de l'Europe à attirer des capitaux, et il est possible de faire revenir des capitaux d'Amérique. Il est possible de réaliser de grands développements d'infrastructures, notamment en Europe centrale - le TGV Budapest-Bucarest et le TGV Varsovie-Budapest, pour ne citer que ceux dans lesquels nous sommes impliqués. Nous avons besoin d'une alliance militaire européenne avec une industrie de défense européenne forte, de la recherche et de l'innovation. L'Europe a besoin d'une autosuffisance énergétique, ce qui ne sera pas possible sans l'énergie nucléaire. Et après la guerre, nous avons besoin d'une nouvelle réconciliation avec la Russie.

Cela signifie que l'Union européenne doit renoncer à ses ambitions en tant que projet politique, se renforcer en tant que projet économique et se construire en tant que projet de défense.

Dans les deux cas - musée à ciel ouvert ou compétition - il faudra se préparer à ce que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN ou de l'Union européenne, car nous, Européens, n'avons pas assez d'argent pour cela.

L'Ukraine redeviendra un État tampon. Si elle a de la chance, cela s'accompagnera de garanties de sécurité internationale, qui seront inscrites dans un accord entre les États-Unis et la Russie, auquel nous, Européens, pourrons peut-être participer. L'expérience polonaise échouera, car ils n'ont pas les ressources nécessaires : ils devront retourner en Europe centrale et dans le V4. Attendons donc le retour des frères et soeurs polonais.

En résumé, je peux donc dire que les conditions sont réunies pour une politique nationale indépendante à l'égard de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe. [...]

L'essence de la grande stratégie de la Hongrie est donc la connectivité. Cela signifie que nous ne nous laisserons pas enfermer dans l'un des deux hémisphères émergents de l'économie mondiale. L'économie mondiale ne sera pas exclusivement occidentale ou orientale. Nous devons être présents dans les deux, à l'Ouest et à l'Est.

Cela aura des conséquences. La première. Nous ne nous impliquerons pas dans la guerre contre l'Est. [...] Le deuxième chapitre de la grande stratégie concerne les fondements spirituels. Au coeur de cette stratégie se trouve la défense de la souveraineté [...]

Le troisième chapitre identifie le corps de la grande stratégie : la société hongroise dont nous parlons. [...] La première condition pour cela est de stopper le déclin démographique. [...] Il faut contrôler l'afflux de ceux qui viennent d'Europe occidentale et qui veulent vivre dans un pays national chrétien. [...]

Enfin, il y a l'élément crucial de la souveraineté. C'est l'essence même de la protection de la souveraineté, qui est la protection de la spécificité nationale [...] »

* 51 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.

* 52 David Cadier, op. cit.

* 53 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.

* 54 « Diner d'adieu à Prague » dans Le Monde du 8 avril 2010.

* 55 Op. cit.

* 56 « Nous sommes un pays pacifique. La neutralité est peut-être plus appropriée pour notre peuple », a déclaré Robert Fico dans une interview à RTVS le 25 juin 2025.

* 57 Globsec, « The image of Russia in Central & Eastern Europe and the Western Balkans », avril 2021.

* 58 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.

* 59 David Cadier, op. cit.

* 60 Voir « L'Europe penche à l'est, quelles conséquences pour l'Allemagne et la France », table ronde organisée par la Maison Heinrich Heine le 16 mars 2023, avec David Cadier, Jacques Rupnik, Daniel Hegedüs, modérée par David Capitant, notamment les propos des deux premiers.

* 61 David Cadier, « Après le retour à l'Europe : les politiques étrangères des pays d'Europe centrale » dans Politique étrangère 2012/3, pp. 573-584.

* 62 Globsec Trends 2025.

* 63 David Cadier, « France et Europe centrale : vers la convergence ? » dans Esprit, Juin 2024/6, pp. 10-14.

* 64 Entretien avec Dániel Bohár sur la chaîne Youtube Patrióta, le 26 mai 2024.

* 65 Globsec, « New poll: Slovaks want Ukraine to win the war, not Russia », 5 octobre 2022.

* 66 Karol Nawrocki, entretien donné au journal hongrois Mandiner le 7 juin dernier.

* 67 Ses membres sont à l'origine l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie ; la Grèce l'a rejoint en 2019 ; les trois pays baltes en sont sortis en 2021 (la Lituanie) et en 2022.

* 68 David Cadier, « France et Europe centrale : vers la convergence ? » dans Esprit, Juin 2024/6, pp. 10-14.

* 69 BERD, Transition report 2024-2025.

* 70 Jakub Záhora et Jan Daniel, « Czech Foreign Policy towards Israel, Gaza and Palestine: An Introduction » in Czech Journal of International Relations, 60(2), 2025, pp. 105-117.

* 71 Voir Eva Taterová, « Czechoslovak Support for the Founding of Israel in the Late 1940s: the Myth of Everlasting Friendship? » dans le Czech journal of international relations 60(2), 2025, pp. 119-130.

* 72 Voir Marek Èejka, « Václav Havel's Zionism? The Role of New Political Elites in the Transformation of Czech Policies Towards the Israeli-Palestinian Conflict after the Fall of Communism » in Czech Journal of International Relations, 60(2), pp. 133-144.

* 73 Tereza Plítilová, « Reassessing the Czech Public Attitudes towards Israel and the Israel-Palestinian Conflict », in Czech Journal of International Relations 60(2), 2025, pp. 165-178 ; voir aussi Irena Kalhousová, Sarah Komasová, Tereza Plítilová, Marek Vranka, « Elite-Public Gaps in Attitudes towards Israel and the Israeli-Palestinian Conflict: New Evidence from a Survey of Czech Parliamentarians and Citizens », in East European Politics vol. 41 n° 1, 2025, pp. 142-15.

* 74 Voir « Israël courtise les frondeurs de l'Union européenne » dans Le Monde du 16 février 2019.

* 75 Cité par Jacques Rupnik, « L'Europe centrale, objet retrouvé » dans Esprit n° 2022/9, pp. 26-30.

* 76 Atlantic Council, « Completing Europe--From the North-South Corridor to Energy, Transportation, and Telecommunications Union », 21 novembre 2014.

* 77 Marlène Laruelle et Ellen Rivera, « Imagined Geographies of Central and Eastern Europe: The Concept of Intermarium », IERES occasional papers, mars 2019.

* 78 « Que des kebab, un sentiment de désespoir », discours du président Vaclav Klaus devant l'AfD, Lidové Noviny, 14 mars 2016, cité par Jacques Rupnik, op. cit.

* 79 GLOBSEC Trends 2025.

* 80 Voir par exemple « EU prosecutor's office concerned by Slovakia slashing jail terms for corruption » sur Euractiv, le 6 décembre 2023.

* 81 Voir par exemple « Slovakia adopts Russian-style law targeting NGOs » sur Politico, le 17 avril 2025.