- L'ESSENTIEL

- I. L'OBJECTIF : LE NÉCESSAIRE

CONTRÔLE DE PROXIMITÉ D'UN PROGRAMME NATIONAL EMBLÉMATIQUE

DE L'« AGENDA RURAL »

- II. UN DISPOSITIF AMBIGU QUI REPOSE SUR LA

CRÉATIVITÉ

DE L'ÉTAT TERRITORIAL

- III. SUR LE TERRAIN, UNE EXPÉRIENCE

LARGEMENT POSITIVE VÉCUE COMME UNE « MARQUE DE

CONSIDÉRATION »

- IV. LA POSTÉRITÉ DU PROGRAMME

APRÈS 2026 : CAPITALISER

SUR LA DÉMARCHE PVD POUR STRUCTURER LES TERRITOIRES

DE DEMAIN

- I. L'OBJECTIF : LE NÉCESSAIRE

CONTRÔLE DE PROXIMITÉ D'UN PROGRAMME NATIONAL EMBLÉMATIQUE

DE L'« AGENDA RURAL »

- OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

- I. LA CONCEPTION DU PROGRAMME « PETITES

VILLES DE DEMAIN » : UN DISPOSITIF PARTENARIAL POUR REVITALISER

LES PETITES CENTRALITÉS

- A. POURQUOI CE PROGRAMME ? LA

GENÈSE

- B. COMMENT CE PROGRAMME A-T-IL ÉTÉ

CONÇU ? LE LANCEMENT

- 1. Une approche « bottom-up »

(ascendante) : partir des territoires pour concevoir des projets de

revitalisation

- 2. PVD : un dispositif reposant sur un cadre

contractuel

- 3. Une gouvernance multi-partenariale associant les

échelles nationale et locale

- 4. Une confusion de départ sur les

modalités de financement du dispositif

- 1. Une approche « bottom-up »

(ascendante) : partir des territoires pour concevoir des projets de

revitalisation

- A. POURQUOI CE PROGRAMME ? LA

GENÈSE

- II. LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME :

APPROPRIATION ET DIFFÉRENCIATION TERRITORIALES

- A. SUR LE TERRAIN, DES DIFFÉRENCES

DÈS LE DÉMARRAGE : UNE MISE EN PLACE À PLUSIEURS

VITESSES

- B. L'APPROPRIATION DU PROGRAMME PAR LES

TERRITOIRES

- 1. Exemple

n° 1 (Alpes-de-Haute-Provence) : valoriser les plans

d'action par des outils cartographiques

- 2. Exemple n° 2 (Oise) : animer

le réseau PVD par des échanges participatifs

- 3. Exemple n° 3 (Var) :

disposer au sein des services déconcentrés de l'État d'un

maillage territorialisé de référents sur la question de

l'ingénierie

- 1. Exemple

n° 1 (Alpes-de-Haute-Provence) : valoriser les plans

d'action par des outils cartographiques

- A. SUR LE TERRAIN, DES DIFFÉRENCES

DÈS LE DÉMARRAGE : UNE MISE EN PLACE À PLUSIEURS

VITESSES

- III. LE BILAN « PVD » VU DES

TERRITOIRES

- A. UN VÉCU LARGEMENT POSITIF POUR LES

ÉLUS LOCAUX, MALGRÉ UNE DÉCEPTION QUANT AU FINANCEMENT DU

DISPOSITIF

- B. UN DISPOSITIF PERTINENT ET EFFICACE SELON LES

ÉLUS LOCAUX, VÉRITABLE CATALYSEUR DE PROJETS

- C. DES POINTS DE DIFFICULTÉ

SIGNIFICATIFS

- D. PVD ET LA QUESTION DU TEMPS LONG EN

MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

- A. UN VÉCU LARGEMENT POSITIF POUR LES

ÉLUS LOCAUX, MALGRÉ UNE DÉCEPTION QUANT AU FINANCEMENT DU

DISPOSITIF

- IV. QUEL HÉRITAGE POUR PVD APRÈS

2026 ?

- I. LA CONCEPTION DU PROGRAMME « PETITES

VILLES DE DEMAIN » : UN DISPOSITIF PARTENARIAL POUR REVITALISER

LES PETITES CENTRALITÉS

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

N° 40

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur le programme « Petites villes de demain »,

Par Mme Nicole BONNEFOY et M. Louis-Jean de NICOLAY,

Sénatrice et Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Mme Annick Girardin, MM. Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité, le 15 octobre 2025, le rapport d'information de Nicole Bonnefoy et Louis-Jean de Nicolaÿ visant à évaluer le programme national « Petites villes de demain » (PVD), dont l'arrivée à échéance est prévue en mars 2026.

Lancé en 2020, le dispositif PVD vise à soutenir la revitalisation des petites centralités de moins de 20 000 habitants - conformément aux engagements pris lors de l'Agenda rural de 2019 -, à travers un appui en ingénierie, sur le modèle du programme « Action coeur de ville » dédié aux villes moyennes.

Dresser un bilan du dispositif et envisager sa postérité au-delà de 2026 : telle a été la mission confiée aux rapporteurs. Le programme PVD ayant déjà fait l'objet d'évaluations quantitatives à l'échelle nationale, la commission a résolument adopté une approche plus qualitative et territorialisée, fidèle à l'identité du Sénat et s'inscrivant pleinement dans la méthodologie du « contrôle de proximité » qu'il entend développer.

Grâce à de nombreux déplacements et témoignages d'acteurs locaux qui sont les véritables artisans de ce programme, la mission d'information a pu recueillir une matière empirique particulièrement riche. Celle-ci reflète la manière différenciée - et souvent créative et ingénieuse - dont les écosystèmes locaux ont su s'approprier cet outil.

Sur cette base, la commission a adopté 7 recommandations selon un objectif clair : capitaliser sur l'héritage de PVD pour aider les territoires ruraux à appréhender leur avenir à plus vaste échelle.

I. L'OBJECTIF : LE NÉCESSAIRE CONTRÔLE DE PROXIMITÉ D'UN PROGRAMME NATIONAL EMBLÉMATIQUE DE L'« AGENDA RURAL »

A. UNE ÉVALUATION TERRITORIALISÉE...

La mission d'information s'est attachée à évaluer la mise en oeuvre de PVD à partir de la réalité du terrain : dès lors, elle s'est appuyée sur les retours d'expérience des collectivités territoriales - à commencer par ceux des élus locaux et de leurs chefs de projet - et des services déconcentrés de l'État, selon la méthodologie du « contrôle de proximité » propre au Sénat.

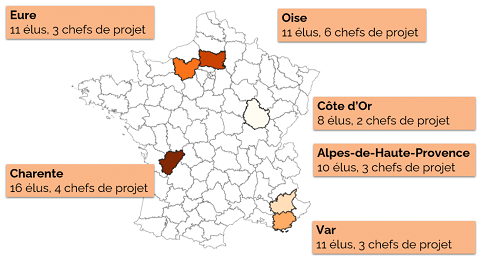

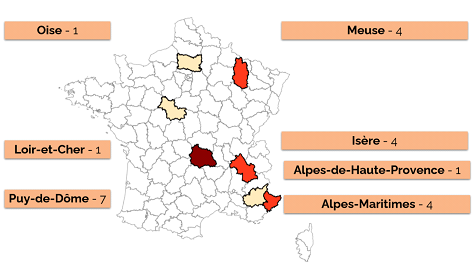

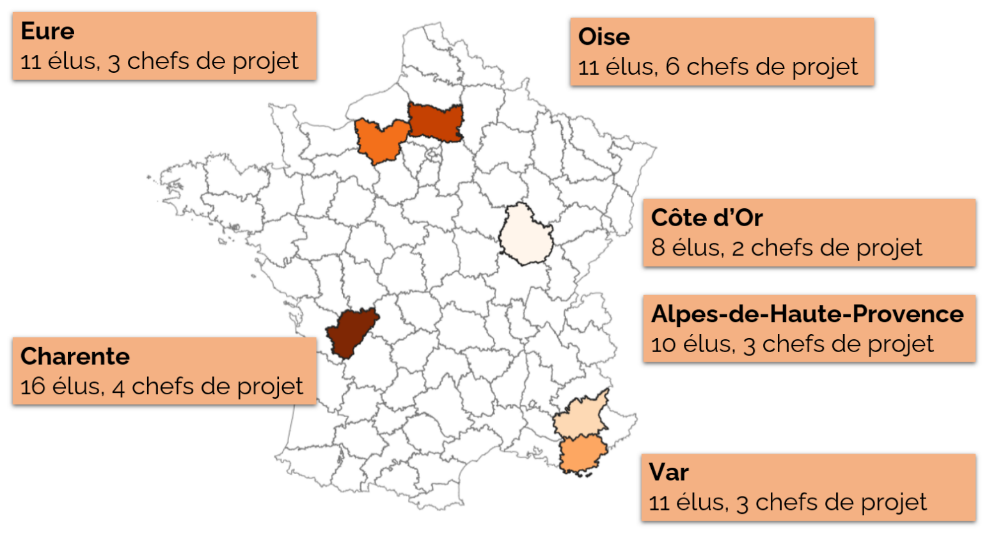

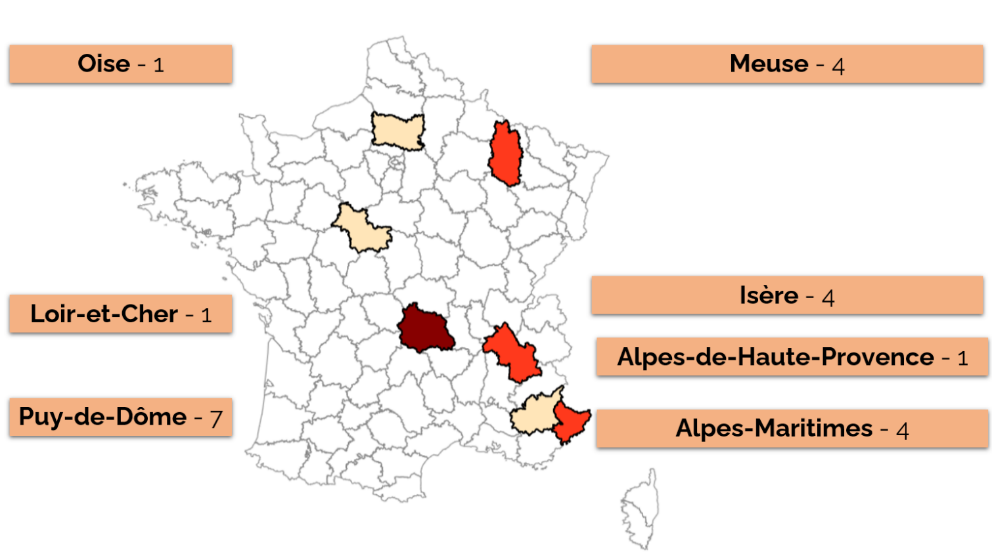

Pour ce faire, afin de compléter la matière issue d'une dizaine d'auditions au Sénat, les rapporteurs se sont rendus dans six départements et ont recueilli le témoignage écrit d'élus locaux issus de sept départements : au total, la mission d'information a ainsi pu bénéficier du témoignage de près de 90 élus locaux et de plus de 20 chefs de projet.

Déplacements réalisés par la mission d'information

Contributions écrites d'élus locaux recueillies par la mission d'information

B. ... D'UN PROGRAMME NATIONAL EN FAVEUR DES PETITES CENTRALITÉS EN MILIEU RURAL

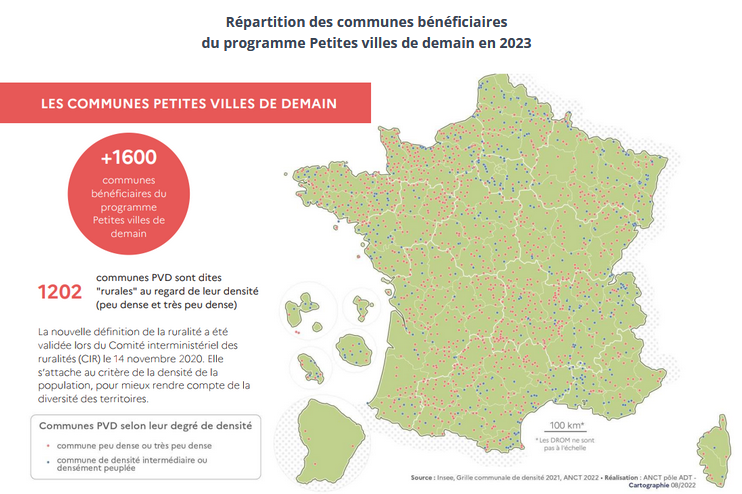

Piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le dispositif PVD, créé en 2020 en tant que volet de l'Agenda rural, vise à soutenir la revitalisation des petites communes de moins de 20 000 habitants ayant une fonction de centralité, à travers un appui en ingénierie. Au total, 1 646 communes ont été sélectionnées pour bénéficier du dispositif sur proposition des préfets de département, représentant 7,3 millions d'habitants.

La mise en oeuvre de PVD repose sur une approche ascendante, décentralisée et déconcentrée : en cela, le dispositif rompt avec la logique « classique » des appels à projets pour faire émerger des projets « sur mesure », adaptés aux besoins de chaque territoire.

Les chefs de projet PVD, qui font l'objet d'un co-financement de l'État (dans la limite de 75 % du coût annuel), constituent la clé de voûte de cet édifice : en lien étroit avec les élus locaux, ils ont pour mission de piloter l'élaboration, la mise en oeuvre et l'animation du projet territorial de revitalisation.

II. UN DISPOSITIF AMBIGU QUI REPOSE

SUR LA CRÉATIVITÉ

DE L'ÉTAT TERRITORIAL

A. L'AMBIGUÏTÉ ORIGINELLE SUR LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF

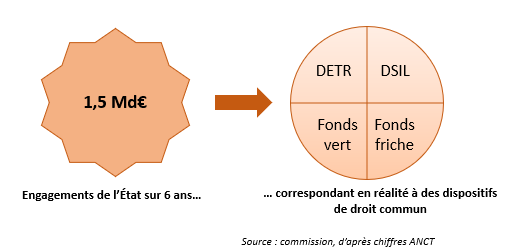

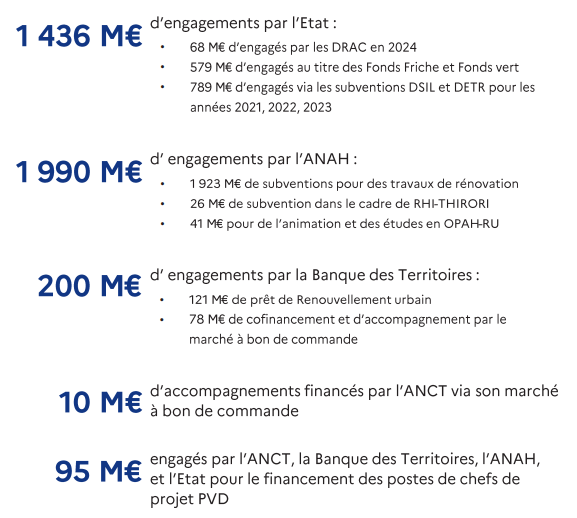

Lors de la présentation du dispositif, en octobre 2020, il avait été annoncé que les moyens lui étant affectés correspondraient à une enveloppe de trois milliards d'euros sur six ans. Ce montant a toutefois fait l'objet d'un malentendu dès l'origine, portant sur deux points.

En premier lieu, cette enveloppe ne correspondait pas à des moyens supplémentaires affectés au dispositif mais à des dotations et fonds de droit commun - DETR, DSIL, fonds friche et fonds vert - lissés sur six ans, en ce qui concerne les 1,47 Md€ correspondant aux crédits engagés par l'État.

Source : commission, d'après les chiffres de l'ANCT

L'autre ambiguïté initiale qui portait sur le financement du dispositif était la suivante : l'enveloppe annoncée ne correspondait pas à proprement parler à un soutien à l'investissement des communes lauréates, mais seulement à un soutien en ingénierie via des crédits de fonctionnement. Un tel calibrage financier a dès l'origine constitué une « déception » pour l'ensemble des acteurs concernés. Ce sentiment témoigne du caractère incomplet, voire bancal du dispositif, entre sa conception, qui reflète l'idée qu'ingénierie et investissement vont de pair, et son déploiement effectif. Ainsi, en raison des arbitrages relatifs au financement de ce programme, il était logique que celui-ci suscite chez les bénéficiaires la « frustration » quasi-unanime que les rapporteurs ont pu constater sur le terrain.

« Cela a été une déception qu'il n'y ait pas eu d'enveloppe dédiée pour l'investissement au sein de ce programme. »

Caroline Cayeux, ancienne ministre du partenariat avec les

territoires

et de la décentralisation, à l'occasion d'un

déplacement

de la mission d'information à Beauvais

le 23 juin 2025

B. UNE MISE EN oeUVRE QUI REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR L'ÉTAT TERRITORIAL

Si le programme a été conçu dès l'origine comme une « boîte à outils » nationale, son déploiement effectif et concret a essentiellement reposé sur les services déconcentrés de l'État, qu'il s'agisse du portage, de la gouvernance ou encore de l'animation de la démarche. Les rapporteurs ont ainsi pu constater dans l'ensemble des départements au sein desquels ils se sont rendus un fort degré d'engagement de l'État territorial, malgré le poids que l'appui au programme a représenté à moyens constants pour les équipes des préfectures et directions départementales des territoires (DDT) / directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).

Les rapporteurs ont en outre été très favorablement impressionnés par la créativité dont ont fait preuve les services déconcentrés de l'État dans l'animation de ce dispositif. Ils ont ainsi relevé plusieurs initiatives locales de fort potentiel qui mériteraient à leurs yeux d'être répliquées dans d'autres contextes tant elles paraissent porteuses de sens et d'efficacité pour la conduite de projets structurants :

· Valoriser les plans d'action par des outils cartographiques et visuels, à l'exemple des Alpes-de-Haute-Provence ;

· Animer le réseau PVD par des échanges et ateliers participatifs, comme cela est par exemple le cas dans l'Oise (voir figure ci-contre) ;

· Disposer d'un maillage territorialisé de référents en matière d'ingénierie, comme c'est par exemple le cas dans le Var.

C. LE RISQUE D'UNE CONCURRENCE TERRITORIALE ACCRUE

1. Un déploiement à plusieurs vitesses

La capacité des collectivités lauréates à pouvoir entamer le processus PVD et à être en mesure d'entrer concrètement dans le programme a constitué un facteur majeur de différenciation entre les collectivités lauréates. De fortes disparités se sont ainsi dessinées dès le démarrage de PVD, creusant d'une collectivité à l'autre des écarts non résorbables. La cause la plus courante de cette entrée différenciée dans le dispositif était la difficulté à recruter et à fidéliser un chef de projet PVD d'un territoire à l'autre.

2. Une polarisation fréquente au niveau intercommunal

Les rapporteurs relèvent que dans les communes où les relations avec la communauté de communes sont complexes, le programme accentue encore cette crispation. Ces difficultés fréquentes dans les relations entre communes et EPCI trouvent leur origine logique dans l'ambivalence du programme dès sa conception. En effet, celui-ci se focalise sur une centralité, créant ainsi le risque de polariser les relations avec les territoires perçus de facto comme périphériques.

3. Une difficulté majeure : la coopération entre certains financeurs

Les témoignages recueillis font souvent état d'un manque de coordination, voire d'une attitude non coopérative entre certains financeurs. Le constat est très fréquent de calendriers non concordants en matière de recherche de financements, voire, comme le relève un élu, de calendriers « concurrents et non cohérents ».

III. SUR LE TERRAIN, UNE EXPÉRIENCE LARGEMENT POSITIVE VÉCUE COMME UNE « MARQUE DE CONSIDÉRATION »

Il ressort nettement des témoignages recueillis par les rapporteurs le sentiment que PVD a constitué une expérience positive et profitable : les élus ont été très nombreux à percevoir le label PVD comme une « marque de considération » et de « reconnaissance » et un gage de « visibilité renforcée » et ce, d'autant plus que leurs territoires ne se vivaient pas comme des priorités en matière d'aménagement du territoire.

Les élus locaux ont largement souligné la valeur ajoutée de l'appui en ingénierie offert par le programme, qui a permis l'élaboration de projets « structurants », « ambitieux », « porteurs de sens pour nos concitoyens », et s'inscrivant dans une stratégie globale et cohérente pour leurs territoires.

Ce bilan positif est néanmoins tempéré par quelques bémols, à commencer par l'absence d'enveloppe financière consacrée à l'investissement dans les projets ayant émergé du programme et, bien que de manière plus contrastée, le manque de souplesse et la lenteur de la comitologie sur laquelle s'appuie son déploiement.

IV. LA

POSTÉRITÉ DU PROGRAMME APRÈS 2026 :

CAPITALISER

SUR LA DÉMARCHE PVD POUR STRUCTURER LES TERRITOIRES

DE

DEMAIN

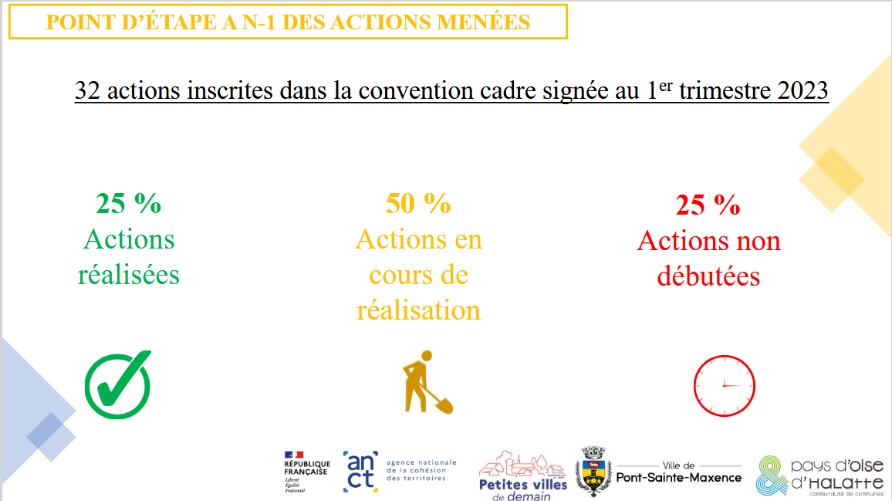

A. À COURT TERME, ASSURER LA CONCLUSION DU CYCLE PVD

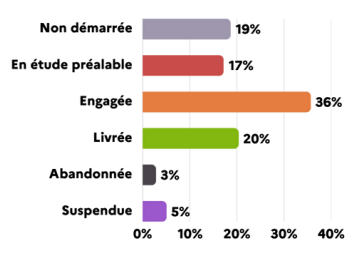

Le programme PVD arrivera à échéance en mars 2026. Or, selon les données de l'ANCT, seules 20 % des actions prévues par les conventions-cadres PVD avaient déjà été livrées au 31 décembre 2024. Dès lors, les rapporteurs soulignent la nécessité de ne pas porter un coup d'arrêt à la dynamique ainsi enclenchée. En effet, les élus locaux rencontrés par la mission d'information expriment de concert le souhait d'une prolongation du programme :

« Nous commençons tout juste

à entreprendre les travaux,

il serait dommage de couper cet

élan »

Un élu du Loir-et-Cher

« Il est essentiel que le soutien au financement de postes de chefs de projet persiste afin que nous puissions mener à bien les projets structurants qui ont été identifiés dans les plans-guide et les ORT »

Un élu des Alpes-Maritimes

Recommandation n° 1 : Conserver le label « PVD » pour les communes en ayant bénéficié et prolonger le co-financement des chefs de projet de deux ans afin d'assurer la concrétisation des projets lancés.

B. AU-DELÀ DE 2028, ESSAIMER L'ESPRIT PVD À

TRAVERS

LES « TERRITOIRES DE DEMAIN »

1. Passer des « petites villes de demain » aux « territoires de demain »

Le programme PVD a produit des résultats incontestablement positifs : il a permis d'outiller les communes dans la conception de projets structurants de territoire, mais aussi de diffuser en leur sein une culture et une méthode de travail précieuses pour réfléchir à leur avenir.

Aussi, les rapporteurs préconisent de continuer à faire vivre et d'essaimer les acquis de cette expérience à une échelle territoriale plus vaste (au niveau des EPCI ou pôles d'équilibres territoriaux par exemple), à travers le déploiement d'une démarche qui pourrait s'appeler « Territoires de demain ».

Recommandation n° 2 : À partir de 2028, essaimer et faire fructifier l'esprit « PVD » en lançant une démarche « Territoires de demain » permettant d'accompagner à plus vaste échelle les territoires ruraux volontaires dans la conduite de leurs projets structurants.

2. Assurer la coopération de l'ensemble des acteurs et soutenir l'ingénierie publique existante

Les rapporteurs émettent plusieurs recommandations en ce qui concerne les modalités selon lesquelles pourrait se déployer la démarche qui capitaliserait sur l'expérience PVD.

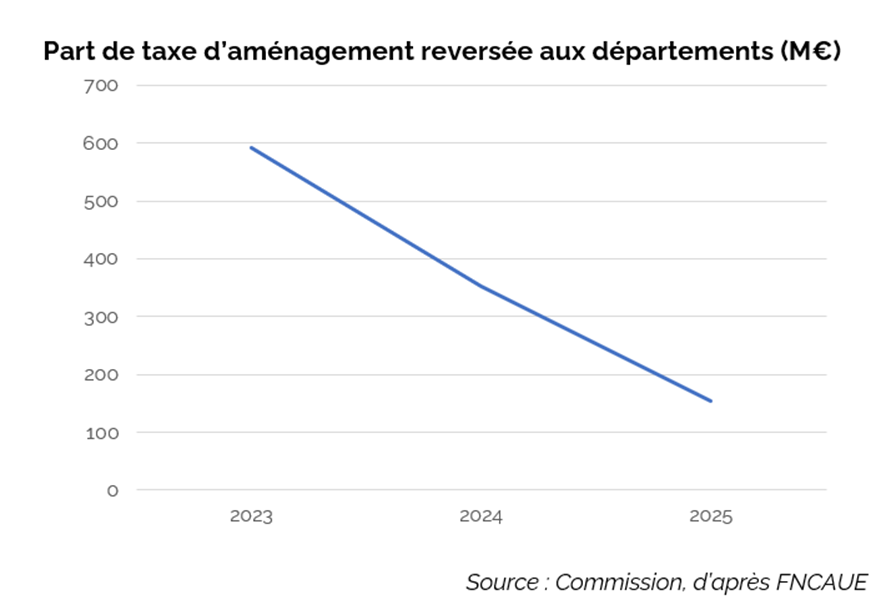

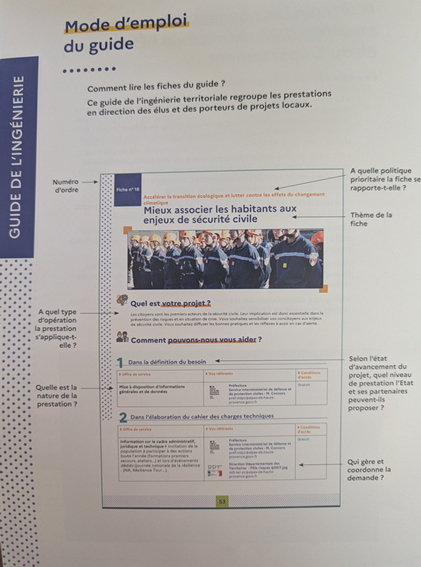

Premièrement, il apparaît stratégique que le soutien apporté à l'ingénierie s'appuie principalement sur l'ingénierie publique existante. En effet, nos territoires bénéficient largement d'une ingénierie déjà existante, publique, performante, bien implantée et bien au fait des spécificités locales, et souvent gratuite, comme dans le cas, par exemple, des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (les CAUE). Dans le contexte dégradé qui caractérise actuellement nos finances publiques, privilégier l'existant, le local et ce qui est déjà immédiatement opérationnel apparaît comme un levier significatif d'efficience. Cela implique en outre de mieux faire connaître aux porteurs de projet l'ingénierie publique locale existante.

Recommandation n° 4 : Apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage juridique aux « Territoires de demain » afin que le recours local à l'ingénierie puisse s'appuyer prioritairement sur l'ingénierie publique existante, tout en respectant le code de la commande publique.

Recommandation n° 5 : Établir à destination des élus « Territoires de demain » un recensement exhaustif de l'ingénierie publique existante sur le territoire.

Sur le plan de la gouvernance, il est proposé la mise en place pour chaque « territoire de demain » d'un pilotage qui soit co-construit avec l'ensemble des acteurs. En particulier : au lieu de consacrer un temps conséquent à présenter leur projet à chaque financeur potentiel selon un calendrier et des critères d'évaluation différents, les porteurs de projets doivent pouvoir bénéficier d'un comité de financeurs exhaustif et coopératif, qui puisse évaluer une bonne fois pour toutes, de manière cohérente et concordante, si les projets élaborés et sélectionnés sont finançables et, si oui, selon quelles modalités.

Recommandation n° 3 : À partir d'un diagnostic de territoire partagé, appuyer la démarche « Territoires de demain » par la co-construction, sur la base d'une proposition initiale formulée par les services de l'État, d'une comitologie adaptée aux particularismes et contextes locaux.

3. Mettre en cohérence les outils contractuels de demain

La séquence 2026-2027 constituera un jalon structurant pour l'aménagement du territoire : de nombreux dispositifs de contractualisation (contrats de réussite de la transition écologique, contrats de plan État-région, programmes « Action coeur de ville » et « Villages d'avenir », etc.) atteindront leur terme à cette échéance.

Pour les rapporteurs, il s'agit d'une opportunité de mettre en cohérence l'ensemble de ces outils et, ainsi, de doter les « Territoires de demain » d'une vision pluriannuelle renforcée en matière de financements. Par ailleurs, il importe que les dispositifs contractuels qui seront élaborés pour la prochaine séquence intègrent, de manière plus systématique et transversale, les enjeux liés à l'adaptation aux effets du changement climatique. Cet impératif doit en particulier être au coeur de la démarche des « Territoires de demain » qu'ils appellent de leurs voeux.

Recommandation n° 6 : Profiter de la fin du cycle PVD pour une mise en cohérence globale de l'ensemble des dispositifs de contractualisation et de planification locaux.

Recommandation n° 7 : Renforcer la prise en compte des enjeux d'adaptation au changement climatique, de manière transversale, dans tous les territoires de demain.

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Alors que le programme « Petites villes de demain » (PVD) lancé en 2020 arrivera à échéance en mars 2026 - sous sa forme actuelle1(*)-, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a souhaité en évaluer la mise en oeuvre à travers une mission d'information.

Dresser un bilan approfondi et territorialisé du dispositif national après cinq ans de mise en oeuvre et proposer un cap pour les lendemains de PVD : telle a été la mission confiée aux deux rapporteurs, Louis-Jean de Nicolaÿ et Nicole Bonnefoy. Le programme PVD a déjà fait l'objet d'évaluations quantitatives à l'échelle nationale effectuées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la Banque des territoires - deux opérateurs au coeur de sa mise en oeuvre - selon une approche essentiellement quantitative. Afin de compléter ces éléments statistiques d'un regard plus qualitatif et fidèle à l'identité du Sénat, la mission d'information s'est attachée à évaluer la mise en oeuvre de PVD à partir du vécu des collectivités territoriales, à commencer par les élus locaux et leurs chefs de projet. Dès lors, cette initiative s'inscrit pleinement dans la nouvelle forme de « contrôle de proximité » que le Sénat entend développer, au plus près des réalités du terrain2(*).

Pour ce faire, en parallèle des auditions organisées au Sénat3(*), des déplacements dans six départements leur ont permis de prendre le pouls des territoires, en allant à la rencontre des acteurs qui sont en première ligne dans la mise en oeuvre du dispositif et en étudiant des projets d'aménagements PVD. Ils ont par ailleurs recueilli la contribution écrite d'élus locaux issus de sept départements différents faisant état de leur retour d'expérience sur le dispositif. Les cartographies ci-après présentent les départements ainsi représentés dans les travaux de la mission d'information.

Déplacements réalisés par la mission d'information

Contributions écrites d'élus locaux

recueillies

par la mission d'information

Au total, la mission a ainsi pu recueillir le témoignage de près de 90 élus locaux et de plus de 20 chefs de projet.

I. LA CONCEPTION DU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » : UN DISPOSITIF PARTENARIAL POUR REVITALISER LES PETITES CENTRALITÉS

A. POURQUOI CE PROGRAMME ? LA GENÈSE

Le 19 septembre 2019, lors de l'ouverture du Congrès de l'Association des petites villes de France (APVF), Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait annoncé l'élaboration d'un programme d'aide à la revitalisation pour les petites communes, en lien avec Jacqueline Gourault, alors ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Le programme « Petites villes de demain » (PVD) a été lancé le 1er octobre 2020 pour soutenir les communes de moins de 20 000 habitants en situation de fragilité grâce à un accompagnement en ingénierie dans la réalisation de leurs projets structurants. Son objectif est double : conforter le rôle de centralité de ces communes, au profit des territoires ruraux avoisinants, et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques, environnementaux et sociaux à venir. Ce programme traduit l'un des 181 engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de l'Agenda rural4(*) de 2019, qui a été complété et prolongé par le plan France ruralités lancé en juin 2023.

Ce dispositif, piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et dont le déploiement est prévu pour six ans, est inspiré du programme de redynamisation « Action coeur de ville » lancé en 2018 dédié, quant à lui, à l'échelon démographique supérieur, soit aux villes moyennes.

Le programme « Action coeur de ville », dispositif « grand frère » de PVD

Piloté par l'ANCT, le programme « Action coeur de ville » (ACV) a été lancé en 2018 pour cinq ans afin d'améliorer la vie quotidienne des habitants des villes moyennes et de conforter leur rôle moteur dans le développement territorial. Il s'agit d'un programme transversal, dont l'objectif principal est de fournir aux villes moyennes des outils juridiques, financiers et fiscaux pour soutenir la redynamisation de leurs centres-villes. 243 villes jouant un rôle de pôle d'attractivité étaient bénéficiaires de ce programme au 4e trimestre 2024.

ACV a été conçu selon une logique ascendante et un mode de gestion étatique déconcentré et décentralisé : ce dispositif d'accompagnement des villes moyennes dans la conduite de leurs projets de revitalisation repose sur le co-financement d'un chef de projet par l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et des conventions transversales passées avec des partenaires financiers et opérationnels multiples (la Caisse des dépôts et consignations, Action logement, l'Anah, le Cerema, le CNFPT, l'Anru et l'Ademe notamment).

Alors qu'il devait initialement s'achever en 2023, le programme ACV a été prolongé pour la période 2023-2026. Dans le cadre de cette nouvelle phase, le périmètre d'action du programme a été élargi aux entrées de ville et aux quartiers de gare, avec un accent mis sur la transition écologique et l'adaptation face au changement climatique (verdissement, sobriété foncière, lutte contre l'étalement urbain, évolution des mobilités, etc.).

Le programme ACV a fait l'objet d'une mission d'évaluation de l'Assemblée nationale, dont les travaux se sont achevés le 25 juin 20255(*).

D'après le site internet de l'ANCT, on dénombrait 2 099 communes de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité en 2020, pour un territoire d'influence couvrant 38 % de la population française.

Tandis que ces communes présentent de nombreux atouts et assurent des fonctions essentielles pour la population de leur bassin de vie grâce à la mise à disposition de services et équipements, nombre d'entre elles présentent des fragilités (déprise commerciale, déclin et vieillissement démographique, vacance de logements ou offre de logement inadaptée, dégradation du bâti ancien, etc.), accentuées par les phénomènes d'urbanisation. Elles sont en outre caractérisées par un manque de ressources en matière d'ingénierie technique et administrative et un accès difficile aux financements, rendant complexe la conception et la conduite de projets de revitalisation.

Les discours ayant présidé au lancement de PVD témoignent d'une volonté de remédier à ces vulnérabilités, tout en mettant en avant la place des petites centralités dans le maillage territorial en milieu rural et en développant les liens d'interconnaissance et de confiance avec l'État, ses services et ses opérateurs.

Extrait du dossier de présentation du programme « Petites villes de demain » (octobre 2020) - Propos de Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales

« Les petites villes occupent une place à part dans le coeur des Français. Ces centralités de moins de 20 000 habitants constituent en effet, pour des millions de nos concitoyens, la trame de leur existence quotidienne. Depuis plusieurs années, elles sont déjà le support de nombreux projets et innovations qui réinventent le visage de notre pays. Aujourd'hui, alors que le Premier ministre a annoncé un Plan de relance d'une ampleur considérable, particulièrement ambitieux pour les territoires, le programme “Petites villes de demain” va être un formidable accélérateur des transitions territoriales, notamment en termes d'écologie et de résilience.

Ces “Petites villes” disposent en effet de nombreux atouts, régulièrement mis en avant par nos concitoyens. Je pense notamment à la qualité de vie, la souplesse d'organisation, la capacité à fédérer les acteurs locaux ou encore la proximité avec la nature. Tous ces facteurs d'attractivité ont d'ailleurs été particulièrement soulignés depuis le début de la crise sanitaire qui frappe notre pays. Ces dernières années, cependant, un certain nombre d'entre elles ont rencontré des difficultés, incarnées souvent par la conjugaison d'une difficulté d'accès aux services publics, à la vacance commerciale et à une consommation excessive de terres agricoles. [...]

Aussi, dans le cadre de la “nouvelle donne territoriale” appelée de ses voeux par le Président de la République, nous avons conçu main dans la main, avec les territoires concernés, un programme d'action très ambitieux pour revitaliser mille premières centralités. Ce dernier incarne la méthode que nous mettons en place depuis 2017, et que j'appelle le “ sur-mesure”, ou le “cousu-main”, en articulant une offre nationale - à commencer par des moyens conséquents : 3 milliards d'euros pour les six prochaines années - et locale, au plus près des réalités concrètes et des besoins des territoires. D'autant que, dans beaucoup d'endroits, les collectivités, et au premier chef les régions et les départements, ont déjà développé des actions d'accompagnement.

C'est d'ailleurs le premier programme porté en propre par l'Agence nationale de cohésion des territoires, créée le 1er janvier 2020, pour accompagner en ingénierie les territoires dans leurs projets. Les préfets, qui sont les délégués territoriaux de l'Agence, ont pleinement vocation à être accompagnateurs et facilitateurs, aux côtés des porteurs de projet. [...} ».

En pratique, le dispositif PVD vise à soutenir la revitalisation de ces communes à travers trois axes :

· un soutien en ingénierie, en particulier à travers le co-financement par l'État d'un poste de chef de projet jusqu'à 75 % ;

· des financements sur des mesures thématiques ciblées, en fonction du projet de territoire ;

· l'accès au réseau « Club petites villes de demain » pour favoriser le partage d'expériences.

L'État met en avant cinq objectifs guidant son action dans le programme PVD6(*) :

· « partir des territoires et de leur projet : l'État n'impose pas sa vision » ;

· « apporter une réponse sur- mesure » : éviter les réponses standardisées au profit de réponses adaptées à chaque territoire ;

· « mobiliser davantage de moyens et rechercher des formes nouvelles d'intervention » : mobiliser les ressources des partenaires nationaux et permettre aux préfets d'être des facilitateurs aux côtés des chefs de projets ;

· « combiner approche nationale et locale » : l'État tient compte des actions d'accompagnement existant déjà sur les territoires, pour articuler l'offre nationale et locale ;

· « se donner du temps, [soit] six ans à compter du renouvellement municipal ».

B. COMMENT CE PROGRAMME A-T-IL ÉTÉ CONÇU ? LE LANCEMENT

1. Une approche « bottom-up » (ascendante) : partir des territoires pour concevoir des projets de revitalisation

Le dispositif PVD est guidé par une approche sur mesure : il s'agit de sortir de la logique d'appel à projet pour favoriser l'émergence et accompagner des projets locaux, partant des territoires. Dès lors, l'État se positionne comme un facilitateur chargé d'accompagner les stratégies définies par les communes en fonction de leurs besoins.

Cette méthode de travail ascendante s'est traduite dès l'étape de la désignation des communes bénéficiaires du programme ainsi que, plus tard, au moment de la phase de conception de leurs projets.

· Les communes bénéficiaires ont été désignées par les préfets de département, à l'issue d'un processus en trois étapes.

Tout d'abord, un pré-ciblage des communes exerçant des fonctions de centralités intermédiaires et présentant des signes de fragilité a été établi, sur la base des résultats d'une étude réalisée par l'ANCT, le Centre d'économie et de sociologie appliquées à la recherche (Cesaer) et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae)7(*). Cette étude classe les communes françaises selon cinq niveaux de centralité, en fonction de la diversité des équipements présents et à partir de la base permanente des équipements de l'Insee.

À partir de ces éléments, une pré-liste de communes a été transmise aux préfets afin qu'ils affinent cette sélection. Une instruction leur a également été transmise, précisant la cible nationale envisagée (1 000 collectivités) ainsi que des objectifs par région, tenant compte du poids démographique des départements. Les préfets étaient invités à privilégier les communes de moins de 20 000 habitants, ayant un niveau de centralité et ne bénéficiant pas du programme « Action coeur de ville ». Une attention particulière devait en outre être portée aux communes déjà engagées dans des opérations de revitalisation de territoire (ORT) et à celles bénéficiant du dispositif expérimental de revitalisation des centres-bourgs8(*).

Ainsi, les préfectures ont été amenées à préciser le pré-ciblage réalisé au niveau national, à partir de leur expertise de terrain et à la suite de procédures consultatives.

En définitive, afin de tenir compte des propositions des préfets, l'objectif initial de 1 000 communes a été revu à la hausse : 1 646 communes au total ont été désignées, représentant 7,3 millions d'habitants. 73 % de ces communes sont des communes rurales au sens de l'Insee.

Les données transmises par l'ANCT révèlent les particularités des communes PVD par rapport aux communes bénéficiaires du dispositif ACV. Tandis que les communes ACV appartiennent majoritairement aux catégories urbaines (67 % sont des centres urbains intermédiaires), les communes PVD ont des profils davantage différenciés : ainsi, 15 % sont des communes rurales à habitat dispersé ou très dispersé, 58 % des bourgs ruraux et 20 % des petites villes ou ceintures urbaines. Les communes PVD se caractérisent en outre par un dynamisme démographique et économique plus faible que les communes ACV, et un indice de vieillissement de la population supérieur. Elles sont en grande majorité (73 %) des petites polarités mixtes ou industrielles ou artisanales, tandis que 14 % sont des ruralités touristiques, 8 % des ruralités productives et 5 % des ruralités résidentielles.

La carte ci-après présente la répartition des communes bénéficiaires de PVD en 2023, selon leur degré de densité.

Source : rapport général tome III

Annexe 6 (2023-2024) du rapporteur spécial Bernard Delcros

sur

la mission « Cohésion des territoires » (PLF

pour 2024), 23 novembre 2024

· PVD vise à apporter des réponses sur- mesure aux problèmes rencontrés dans chaque territoire : la mise en oeuvre de cette différenciation, qui nécessite d'identifier les enjeux propres à chaque commune afin de définir une réponse adaptée, repose sur un travail étroit entre le maire et son chef de projet « PVD ».

Le dispositif PVD permet aux communes labellisées de bénéficier d'un co-financement de l'État pour recruter un chef de projet (ANCT, Banque des territoires et Agence nationale de l'habitat) à hauteur de 75 % de son coût annuel.

Les chefs de projet sont la cheville ouvrière de la mise en oeuvre du programme : ils ont pour principales missions d'aider à la conception du projet territorial de revitalisation, de le mettre en oeuvre, d'en organiser le pilotage et d'en assurer l'animation avec les différents partenaires et, enfin, de contribuer à la mise en réseau des communes PVD au niveau local et national. Dès lors, ils sont amenés à travailler en « mode projet », en faisant collaborer de façon transversale différents services, opérateurs et partenaires publics et privés.

Le mode projet, qu'est-ce que c'est ?

Le mode projet est une méthode de travail permettant de mobiliser, de manière transversale, plusieurs services et acteurs peu habitués à travailler ensemble afin de mettre en oeuvre des projets complexes et ce, dans un objectif, un périmètre et une temporalité précis.

Il repose sur une méthodologie définie, qui implique notamment :

- une phase de « pré-cadrage » destinée à identifier le but à atteindre. Il s'agit, à partir de travaux de collecte d'informations, de réflexion et de dialogue, de parvenir à clarifier les attentes des acteurs et d'identifier un objectif précis et cohérent, et de faire une première évaluation des ressources à mobiliser. Des techniques favorisant la co-construction sont à privilégier pour garantir la convergence de l'objectif avec les besoins exprimés par les acteurs. Cette étape peut conduire à l'élaboration d'un cahier des charges formalisant l'intention du projet et sa viabilité ;

- la mise en place d'une gouvernance adaptée. Le mode projet nécessite l'intervention coordonnée d'acteurs dotés de différentes compétences ; dès lors, il implique la mise en place d'instances de pilotage et la clarification préalable des périmètres d'intervention de chacun. Le commanditaire et le chef de projet sont au coeur de cette gouvernance : le premier est le porteur de la vision stratégique et le décisionnaire ; le second est responsable de la réalisation du projet et rend compte régulièrement au commanditaire. Le chef de projet est amené à coordonner et valoriser les différentes expertises et à animer le collectif entourant le projet ;

- la définition d'un calendrier précis de réalisation du projet, adapté aux objectifs.

Source :

Diffuser

la culture du mode projet dans la fonction

publique,

ministère de l'action et des comptes

publics, édition 2019

Afin de les outiller au mieux sur la gestion en « mode projet », une formation initiale dédiée a été proposée aux chefs de projet par l'ANCT, en partenariat notamment avec l'Anah (Agence nationale de l'habitat) et la Banque des territoires.

Cette méthode de travail conduit à conférer au chef de projet un positionnement transversal dans l'organisation administrative de la collectivité.

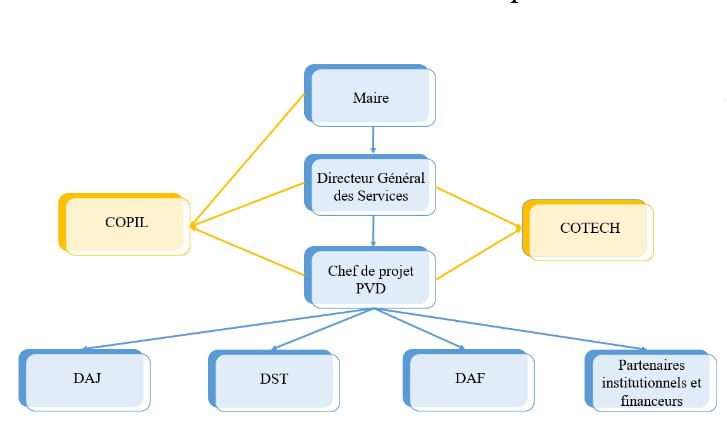

Le positionnement du chef de projet au sein d'une collectivité PVD

Le chef de projet, chargé du pilotage et de l'animation du projet territorial, bénéficie à ce titre d'un positionnement hiérarchique transversal qui lui permet d'assurer une fonction de secrétaire exécutif de la comitologie PVD. Cette dernière est classiquement constituée d'un comité de pilotage stratégique qui fixe les orientations générales du projet et rend les arbitrages (Copil), et d'un comité technique chargé de structurer le projet dans le détail et de soumettre au Copil les arbitrages (Cotech).

Dans cette configuration, le chef de projet est placé auprès du directeur général des services (DGS) avec une interface transversale, en interne, sur l'ensemble des directions de la collectivité, et en externe, auprès des interlocuteurs institutionnels, comme le figure ci-après un exemple d'organigramme PVD :

Source : rapport d'activité annuel de

Mme Hélène Pérez,

cheffe de projet PVD de la

commune de Ponte-Saint-Maxence dans l'Oise

2. PVD : un dispositif reposant sur un cadre contractuel

Le programme PVD prend appui sur la signature de conventions transversales avec l'État et ses partenaires, qui permettent de formaliser des partenariats et de bénéficier de dispositifs fiscaux.

Deux étapes contractuelles importantes jalonnent la mise en oeuvre du dispositif au niveau local :

- en début de processus, la signature d'une convention d'adhésion actant l'engagement des collectivités bénéficiaires et de l'État dans le programme PVD : cette étape permet à la collectivité d'engager l'élaboration ou la consolidation de son projet de territoire et de bénéficier du co-financement d'un poste de chef de projet ;

- la signature d'une convention-cadre formalisant le projet de territoire qui vaut opération de revitalisation du territoire (ORT)9(*) au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Cette convention permet, sur la base d'un diagnostic, d'une stratégie de revitalisation et d'un plan d'actions élaboré au préalable, de formaliser l'engagement des différents partenaires (État, opérateurs, collectivités territoriales, partenaires privés) et les moyens associés. En principe, elle doit être signée dans les 18 mois suivant la signature de la convention d'adhésion.

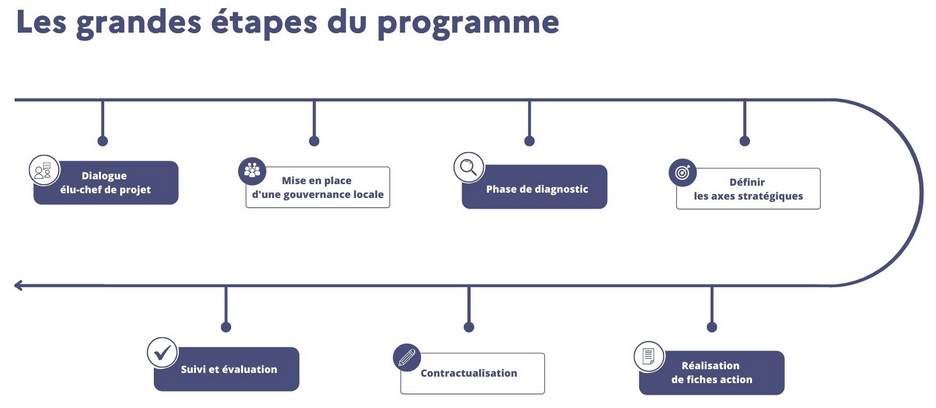

Les grandes étapes de la mise en oeuvre du programme PVD dans une commune labellisée

- Extrait du site internet de l'ANCT -

1. Dialogue entre l'élu et le chef de projet

En étroite collaboration avec l'exécutif de la commune et de l'intercommunalité, le chef de projet conduit l'élaboration d'une stratégie globale et opérationnelle visant à améliorer la qualité de vie des habitants et à accompagner le territoire dans sa transition écologique en prenant en compte ses besoins spécifiques. Il en assure la concrétisation en pilotant la mise en oeuvre du plan d'actions qui en découle, en lien avec les partenaires.

2. Mise en place d'une gouvernance locale

Le programme PVD obéit à une logique déconcentrée et décentralisée : c'est au niveau local que sont élaborés et validés les soutiens aux projets, dans le respect des règles de gestion des partenaires. Il est demandé aux collectivités de mettre en place deux types d'organisation au niveau local :

Un comité de projet : c'est le comité de pilotage au niveau intercommunal. Il valide la stratégie d'action et les documents, permet aux acteurs de se coordonner et pilote l'avancement du projet.

Sous la présidence des élus, il réunit périodiquement les signataires de la convention d'adhésion : représentants de la ou des commune(s) bénéficiaire(s) et de l'intercommunalité (élus, chef de projet, services), le préfet de département, avec les services techniques mobilisés, ainsi que les représentants désignés par les financeurs. En fonction des configurations locales, ce comité inclura tout autre acteur local pertinent et engagé dans le projet de revitalisation, de manière permanente ou suivant les ordres du jour (notamment chambres consulaires, associations et représentants des commerçants, établissements publics, investisseurs locaux, acteurs immobiliers, etc.).

Des « comités participatifs » représentant les habitants des territoires concernés pourront être mobilisés pour accompagner la co-construction du projet, notamment en recueillant les propositions et avis de la population et des acteurs de la société civile (associations, entreprises, etc.) dans sa conception et son déploiement.

Lorsque les communes et EPCI ont déjà mis en place une instance de pilotage dans le cadre de dispositifs locaux de soutien à la revitalisation, ces dernières pourront s'appuyer sur cette instance qui tiendra alors lieu de comité de projet « Petites villes de demain » (et élargir sa composition au besoin pour intégrer l'ensemble des partenaires signataires de la convention). Les acteurs associés à la gouvernance locale sont a minima :

- les exécutifs de la commune et de l'intercommunalité (EPCI) ;

- le chef de projet « Petites villes de demain » ;

- le préfet de département, délégué territorial de l'ANCT, ou son représentant ;

- les autres signataires de la convention d'adhésion.

Suivant les configurations locales, pourront également être associés :

- les partenaires associés au programme : agences, chambres consulaires, établissements publics, etc. ;

- les organismes de logement social intervenant sur la commune ;

- des acteurs privés et associations pouvant être impliqués dans le projet ;

- des « comités participatifs » représentant les habitants ;

- tout autre acteur local jugé pertinent.

Une équipe projet : sous la supervision du chef de projet, elle assure la mise en oeuvre du projet à mener (le bon déroulement et enchaînement des différentes opérations), la maîtrise d'ouvrage de certaines actions et la coordination des maîtres d'ouvrage pour d'autres actions. Elle regroupe les différents acteurs techniques du projet (chef de projet, services techniques municipaux et intercommunaux) et anime les réunions / comités techniques thématiques. Cette équipe s'appuie sur les experts techniques mobilisés au sein des services déconcentrés de l'État et des partenaires.

3. Phase de diagnostic

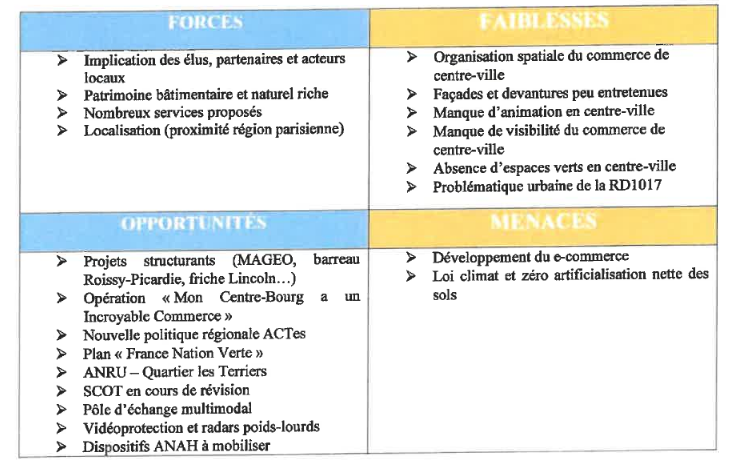

La réalisation d'une phase de diagnostic est un moment clé de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Elle résume les principales caractéristiques du territoire et les enjeux auxquels le programme Petites villes de demain pourra répondre. Elle vise à identifier les processus localement à l'oeuvre dans la dévitalisation du territoire pour identifier les leviers d'action.

Ce diagnostic est bien entendu spécifique à chaque territoire en fonction de son histoire, de ses forces, ses faiblesses et ses potentialités, la géographie de ses acteurs locaux, son potentiel économique, mais aussi ses dépendances, ses menaces et ses vulnérabilités. Le diagnostic s'appuiera en tant que de besoin sur les documents d'urbanisme et de planification déjà existants (Scot, Plui, SPR, PCAET, PAT...).

Le diagnostic peut s'appuyer par exemple sur :

- des données quantitatives et qualitatives existantes (Insee, Observatoires des territoires, DGF, Dataviz PVD, portail l'environnement en France, observatoires régionaux, les données « Parc privé potentiellement indigne » (PPPI) ou fiches de synthèse du parc privé de l'Anah...) sur le territoire, en particulier sur les informations concernant l'emploi, l'offre de mobilité, le bâti, l'économie, etc. ;

- une ou des cartographies illustrant les différentes problématiques ;

- une expertise architecturale, urbanistique et/ou paysagère ;

- une synthèse des démarches stratégiques engagées (les projets existants aux différents niveaux territoriaux et les contractualisations passées) ;

- l'identification d'initiatives structurantes, publiques comme privées, sur le territoire ;

- ou nécessiter la conduite d'études spécifiques qui peuvent faire l'objet de financements dans le cadre du programme.

4. Définir les axes stratégiques

Sur la base du diagnostic, il convient de déterminer un projet partagé et cohérent du territoire au regard de ses priorités, avec une approche transversale et intégratrice des enjeux. Le projet territorial pourra évoluer et être complété.

Les axes stratégiques doivent prendre en compte :

- les priorités et enjeux du territoire (habitat, vacance commerciale, implantation de services publics, emploi...) ;

- les orientations du contrat de relance et transition écologique dans lequel le territoire s'inscrit ;

- des objectifs transversaux de transition écologique et de cohésion territoriale ;

- les secteurs stratégiques et d'intervention prioritaires dans la perspective d'établir le périmètre de l'ORT.

Chaque axe stratégique comprend :

- une description des enjeux auxquels cet axe répondra, et des partenaires mobilisés ;

- des indicateurs de mise en oeuvre et de résultat ;

- la précision de l'échelle concernée s'il y a lieu.

5. Établir un plan d'action opérationnel

À partir des axes stratégiques définis, la collectivité, des acteurs territoriaux et les partenaires établissent un plan d'action opérationnel en identifiant des projets à soutenir et à mettre en oeuvre sur le territoire. Le plan d'action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions. Il définit le ou les périmètres en fonction des thématiques, le programme global, un calendrier prévisionnel et la maquette financière correspondante.

6. Réaliser des fiches-action

Les actions du programme « Petites villes de demain » sont décrites dans des « fiches-action », rassemblées dans le plan d'action qui est évolutif, et examinées en comité de projet. Elles ont vocation à alimenter directement le plan d'action du CRTE du territoire concerné.

7. La contractualisation

« Petites villes de demain » est un programme pluriannuel et global. Il permet une accélération et un renforcement des actions planifiées et menées dans le cadre de contractualisations territoriales, et en particulier les opérations de revitalisation de territoire (ORT) et des contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Ainsi, la convention « Petites villes de demain » ne constitue pas un outil de contractualisation supplémentaire, mais vient enrichir, et le cas échéant, initier la contractualisation entre l'État et la collectivité.

Pour les communes et intercommunalités bénéficiaires et leur EPCI, la démarche d'accompagnement donne lieu à la signature d'une convention d'adhésion, puis à la signature d'une convention-cadre, valant opération de revitalisation du territoire (ORT). Signée par la (ou les) commune(s) bénéficiaire(s) du programme, la ville principale de l'EPCI, et l'EPCI, l'État, les collectivités locales qui le souhaitent (régions, départements) et les partenaires associés au programme, et éventuellement la Banque des territoires, cette convention-cadre acte les engagements respectifs des partenaires.

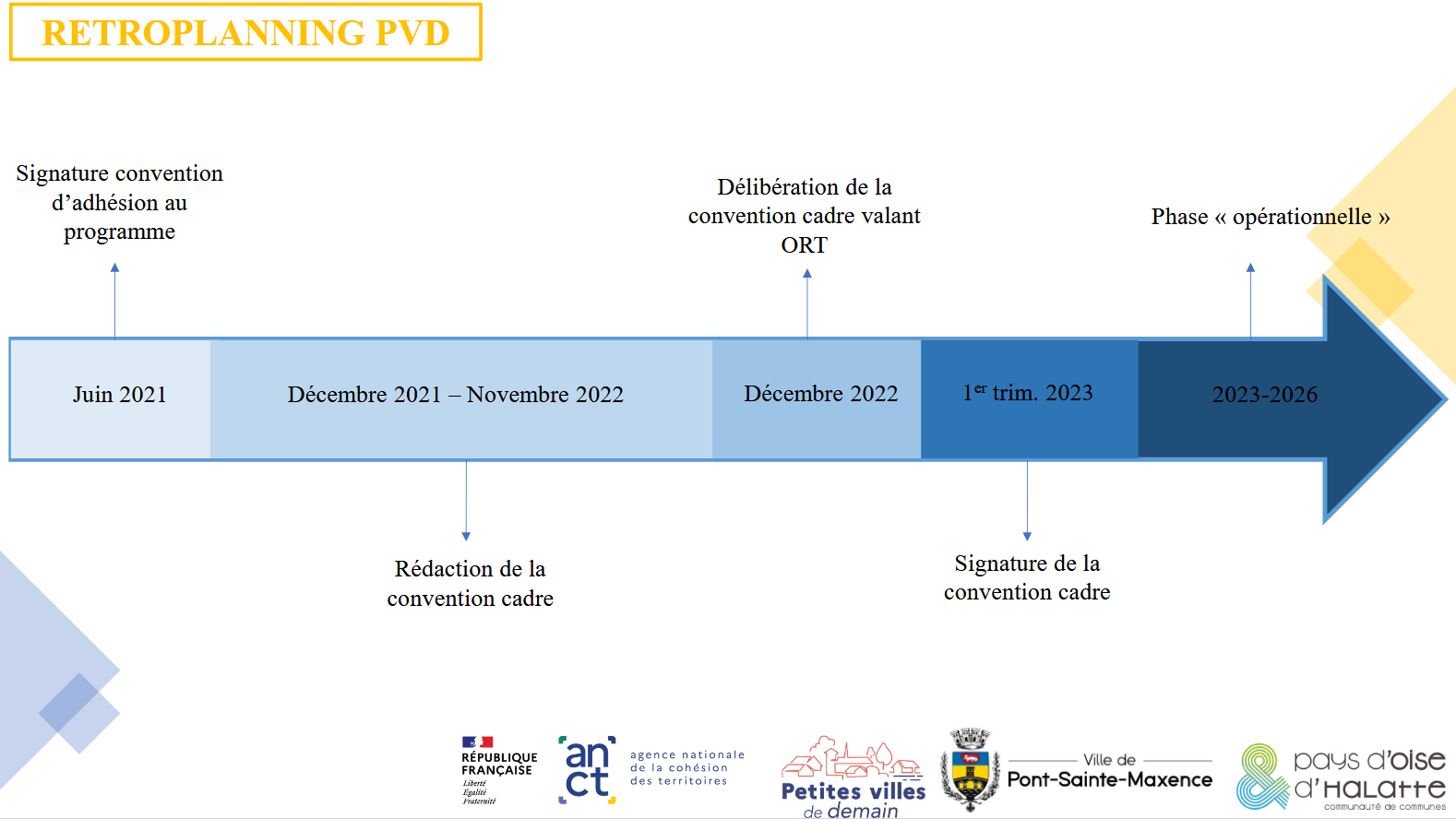

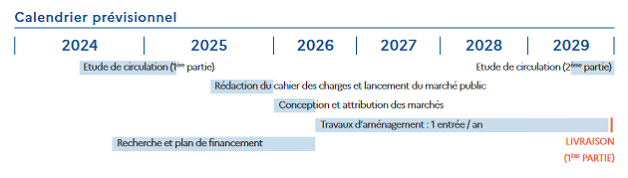

En pratique, plusieurs années sont généralement nécessaires pour clore la phase contractuelle, comme en témoigne l'exemple figurant ci-après de la commune de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise.

Source : document transmis à la

mission d'information

par la cheffe de projet de Pont-Sainte-Maxence dans

l'Oise

Les projets de territoire doivent en outre s'inscrire dans les Contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE) - anciennement nommés contrats de relance et de transition écologique - dont la coordination nationale est assurée par l'ANCT. Également lancés en 2020 pour six ans, les CRTE ont vocation à être le cadre privilégié de territorialisation de la planification écologique. Cette articulation est, en principe, précisée dans la convention-cadre PVD.

3. Une gouvernance multi-partenariale associant les échelles nationale et locale

La gouvernance de PVD articule un pilotage au niveau national et une comitologie sur laquelle s'appuie son déploiement au niveau local.

· La mise en oeuvre de PVD est pilotée par l'ANCT, par l'intermédiaire de ses délégués territoriaux, les préfets de département, chargés de jouer un rôle de facilitateur pour accompagner les porteurs de projet au niveau local.

Le programme repose sur un fonctionnement partenarial à travers l'implication de nombreux opérateurs de l'État sur le plan financier et opérationnel :

- s'agissant du financement de PVD, outre de multiples ministères, sont impliqués l'ANCT, la Banque des territoires, l'Anah, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et l'Ademe ;

- s'agissant de la réalisation des projets, des dizaines d'opérateurs sont engagés dans le programme (notamment 'l'Association des petites villes de France, 'l'Autorité des marchés financiers, la CCI France, la CMA France, la Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la Fondation du patrimoine, le Cerema, etc.) à travers la mise à disposition d'une offre de services ou encore la production de ressources destinées aux chefs de projets et aux élus locaux (modules de formation, participation au club PVD national ainsi qu'à des évènements nationaux et à des webinaires, etc.).

L'engagement des partenaires dans la mise en oeuvre de PVD

- L'exemple du Cerema -

Dans le cadre de l'appui national au programme, le Cerema assure des actions de formation et un accompagnement en ingénierie au profit des communes labellisées PVD.

S'agissant de la formation, l'offre du Cerema, destinée aux chefs de projets et aux élus locaux, comprend un socle initial et des modules complémentaires. Le socle de formation initial avait vocation à outiller les chefs de projets dans la phase de prise de fonctions ainsi que sur des sujets techniques de développement territorial, en lien avec la revitalisation (connaissance de l'écosystème local, construction d'un projet de territoire appuyé sur un diagnostic, méthodologie de la gestion de projet, connaissance des outils opérationnels et offre d'ingénierie des partenaires du programme PVD). Un module a été proposé en format webinaire national en deux sessions en juin 2021 et janvier 2022. Concernant les modules complémentaires, le Cerema a déployé des séquences thématiques sous un format webinaire en 2022 (réaménagement des espaces publics ; santé et aménagement ; attractivité immobilière des petites villes), 2023 (nature et biodiversité dans les coeurs de ville ; sobriété foncière) et 2025 (résilience des territoires). L'offre de formation du Cerema, de même que celle des autres partenaires du programme, est diffusée dans un guide de la formation PVD, diffusé par l'ANCT.

S'agissant de l'accompagnement des collectivités, au 30 avril 2025, 239 missions d'ingénierie avaient été réalisées par le Cerema auprès de 210 communes et EPCI PVD, correspondant à près de 4 000 jours d'intervention et pour un montant évalué à 1,6 M€. Les accompagnements ont concerné les thématiques suivantes : les mobilités, l'aménagement des espaces publics, la construction du projet de territoire, la nature en ville, la résilience des territoires, la sobriété foncière et les friches et les bâtiments.

Le Cerema intervient majoritairement dans la phase amont des projets, dans la construction de la stratégie territoriale et dans la conception du projet. Il intervient également, de manière plus ponctuelle, dans la phase pré-opérationnelle des projets, par exemple sur la faisabilité économique d'une opération d'aménagement en recyclage foncier.

En principe, les interventions du Cerema en matière d'accompagnement s'inscrivent dans la convention-cadre « ANCT-Cerema », qui définit le périmètre d'intervention, les modalités de coordination et d'appui en ingénierie et la répartition des financements. Ces interventions font l'objet d'un co-financement de l'ANCT une fois instruites et validées par celle-ci.

Néanmoins, depuis le changement de gouvernance du Cerema en 2023 à la suite de la loi dite « 3DS »10(*) de 2021, des collectivités labellisées PVD et adhérentes de cette instance sont amenées à solliciter le Cerema directement pour des missions d'accompagnement ou d'expertise, en dehors de la convention passée avec l'ANCT. Cette évolution témoigne d'un renforcement de la visibilité de l'ingénierie mise à disposition par cet acteur au profit des collectivités territoriales.

Source : réponses du Cerema au questionnaire écrit des rapporteurs

Les principaux partenaires nationaux sont réunis dans un comité de pilotage opérationnel (Copo) sous l'égide de l'ANCT.

Au niveau local, outre les acteurs précités, le programme bénéficie de l'implication de partenaires volontaires, qu'il s'agisse de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes) ou d'opérateurs locaux (établissements publics fonciers et agences d'urbanisme notamment). À titre d'exemple, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) constituent souvent des partenaires privilégiés des communes PVD compte tenu de leur connaissance fine des territoires et de leur expertise transversale et polyvalente.

Les conseils d'architecture, d'urbanisme et de

l'environnement (CAUE) :

un exemple emblématique

d'ingénierie territoriale de proximité

Les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) sont des structures associatives d'ingénierie territoriale à l'échelle départementale, ayant pour mission d'intérêt public la promotion de la qualité du cadre de vie. Créés par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ce sont désormais 92 CAUE qui couvrent la quasi-totalité du territoire national, métropolitain comme ultramarin.

Les CAUE mènent des actions transversales d'information, de conseil ou de sensibilisation dans divers domaines, tels que l'architecture et l'urbanisme, ainsi que l'environnement et le paysage. Leurs interventions, qui sont réalisées à titre gratuit, s'adressent aussi bien aux porteurs de projets publics et privés qu'aux professionnels. Ils proposent ainsi aux territoires un accompagnement neutre et indépendant, couvrant des thématiques variées telles que la sobriété foncière, la rénovation énergétique, la revitalisation des centres-bourgs, la renaturation ou encore les mobilités.

La FNCAUE (Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) note néanmoins une « implication très variable » des CAUE dans le cadre de PVD. Dans certains cas, l'implication faible ou tardive du CAUE a pu résulter, selon la FNCAUE, d'un manque de connaissance de l'écosystème institutionnel de la part des chefs de projet, accentué par un important phénomène de « turnover » les concernant. S'agissant des modalités de leur implication, cet acteur indique :

« Généralement, les CAUE participent aux instances PVD, donnent des avis techniques sur le fond des projets voire fournissent un appui au chef de projet dans l'élaboration du projet de territoire, notamment dans la construction d'une vision stratégique du territoire.

Lorsque l'implication du CAUE est particulièrement forte, les CAUE réalisent des fiches-conseils, des ateliers méthodologiques ou encore des visites de sites déjà engagés dans des projets de revitalisation. Le CAUE est souvent envisagé comme personne / structure ressource. Ils ont souvent été sollicités sur la méthode et la connaissance du territoire, notamment par les chefs de projet peu expérimentés. »

À titre d'exemple, le CAUE de l'Aisne a été fortement mobilisé dans la mise en oeuvre de PVD : « Anticipant un nécessaire renforcement de la culture de projet de territoire, il a créé un cycle alliant sensibilisation et formation pour accompagner les territoires lauréats. Il vise à associer les élus, les chefs de projet et les directeurs de service. Pensé sur deux ans, il suit la temporalité du programme PVD avec trois modules : compréhension du territoire, définition d'une stratégie et d'un plan d'action, puis mise en oeuvre. Pour chaque module, différentes actions sont articulées pour outiller les parties prenantes : des conférences, des rencontres et des ateliers pratiques avec un travail sur des cas concrets. »

De même, le CAUE de la Gironde a participé à la réalisation du dispositif PVD dans 11 communes PVD du département (sur 16). Cet investissement pour le CAUE représente sur la période 2021-2025 l'équivalent de 542 jours de travail dédié et un budget global de 208 145 € soit 52 000 € par an. Le CAUE a ainsi consacré 110 jours de travail dans le programme PVD pour assister la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde, dont 25 jours pour assister la communauté de communes de l'Estuaire à réaliser son plan local d'urbanisme intercommunal11(*).

· Le déploiement du programme s'appuie sur des instances locales de pilotage, sous la direction des préfets de département, appuyés par les sous-préfets et les directions départementales des territoires (DDT)/directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). En pratique, ces comités de pilotage locaux - qui rassemblent les différents partenaires du programme - ont pour objet de mobiliser les moyens nécessaires à la concrétisation des projets qui sont définis dans les conventions-cadres. La mobilisation des partenaires nationaux et locaux dans ces instances de gouvernance a pour but de faciliter l'adaptation des projets aux besoins et spécificités de chaque territoire. Selon l'ANCT, sous l'égide des préfets, la plupart des départements organisent une réunion annuelle de ce comité de pilotage, afin de réaliser des points d'avancement avec les élus.

Les préfets de département organisent en outre régulièrement des réunions de « clubs départementaux »12(*) avec les chefs de projets et maires des communes PVD, afin de présenter les dispositifs nationaux, régionaux ou départementaux susceptibles de leur bénéficier, ou de mettre en lumière certaines initiatives remarquables et de favoriser les échanges entre pairs.

4. Une confusion de départ sur les modalités de financement du dispositif

En 2021, le Gouvernement avait annoncé doter le programme PVD d'une enveloppe de 3 Mds€ sur six ans. En définitive, cette cible a été dépassée puisque l'engagement financier de l'État et des partenaires nationaux du programme s'élevait à 3,7 Mds€ au 31 décembre 2024, selon les chiffres fournis par l'ANCT.

La décomposition de cette enveloppe de même que la nature et la provenance de ces crédits n'avaient, néanmoins, pas été précisées lors du lancement de PVD. Alors que l'annonce initiale du Gouvernement a pu laisser espérer une enveloppe nouvelle et spécifiquement dédiée au déploiement du programme, ces moyens ont intégralement reposé sur des financements existants émanant de l'État et de ses opérateurs partenaires du programme. Le schéma ci-après présente cette décomposition.

Répartition des crédits

engagés par l'État

et les partenaires nationaux de

PVD

Source : ANCT

Si l'ingénierie a été financée pour l'essentiel par les opérateurs, notamment à travers les marchés à bon de commande de l'ANCT, les dépenses d'investissement ont été soutenues par des dispositifs de droit commun, via la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et d'autres dispositifs comme le fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ou encore le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (dit « fonds vert »). De fait, la concrétisation des projets PVD dépend donc de la disponibilité de ces différents fonds, qui sont par ailleurs fortement sollicités pour financer d'autres dispositifs et dont les moyens sont nécessairement limités. Cette situation a été de nature à générer une incompréhension - doublée d'une certaine « frustration » - de la part des élus locaux et chefs de projets (cf. infra).

Les rapporteurs relèvent d'ailleurs que, dès le départ, le calibrage financier du dispositif a constitué une déception, y compris selon les dires de Caroline Cayeux, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en 2022, qui a déclaré à l'occasion d'un échange en préfecture de l'Oise13(*) : « cela a été une déception qu'il n'y ait pas eu d'enveloppe dédiée pour l'investissement au sein de ce programme. Nous n'avons pas pu [bénéficier de cet arbitrage]. Ce que nous avons pu obtenir, c'est [la création d']une enveloppe pour l'ingénierie. »

De telles déclarations témoignent du caractère incomplet, voire bancal du dispositif, entre sa conception, qui reflète l'idée qu'ingénierie et investissement vont de pair, et son déploiement effectif, qui ne favorise que de la seule ingénierie via des crédits de fonctionnement.

Ainsi, en raison des arbitrages relatifs au financement de ce programme, celui-ci s'est trouvé frappé d'une ambiguïté originelle : il était donc logique que celle-ci suscite chez les bénéficiaires la frustration que les rapporteurs ont pu constater sur le terrain.

II. LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME : APPROPRIATION ET DIFFÉRENCIATION TERRITORIALES

A. SUR LE TERRAIN, DES DIFFÉRENCES DÈS LE DÉMARRAGE : UNE MISE EN PLACE À PLUSIEURS VITESSES

Au-delà des outils communs mis au service du programme PVD à l'échelle nationale, la mission a pu relever sur le terrain que de grandes disparités se sont creusées dès le moment où les collectivités bénéficiaires ont été désignées.

C'est à dessein que les rapporteurs utilisent la métaphore cinétique d'une mise en place à plusieurs vitesses : ce vocabulaire a été largement employé dans les échanges avec, par exemple, le témoignage d'un élu de l'Oise qui a évoqué un « sérieux retard à l'allumage » pour sa commune, celui d'une élue du Var pour qui le programme « a pris un train de retard » dans sa collectivité... Cette mise en place différée a creusé ainsi, d'une commune PVD à l'autre, des écarts non résorbables. À titre d'exemple, un élu de l'Eure a décrit la manière dont il a « presque réussi à rattraper les deux ans de retard » pris lors de la mise en place du programme dans sa commune ; toutefois, il précise qu'en dépit de cette « accélération », le dispositif PVD « n'a pas eu le rendement initialement espéré ».

Plusieurs facteurs, parfois cumulatifs, sont à l'origine de ce démarrage plus ou moins rapide :

- des calendriers différenciés de démarrage du programme et de recrutement des chefs de projet. Ce calendrier est parfois tributaire d'un contexte politique compliqué entre la commune labellisée et son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En témoigne un élu rencontré par la mission : « le début a été très poussif, car [la communauté de communes] a piloté le dispositif de manière verticale. La procédure était très lourde, on s'est sentis dépossédés [du programme]. Si j'avais su le temps qu'on mettrait à démarrer, j'aurais été plus égoïste ! » ;

- des disparités territoriales dans la capacité à mobiliser les outils du programme : appels à projets, ORT, OPAH-RU..., notamment dans les territoires les moins dotés en ingénierie ou ceux où l'articulation entre commune et EPCI est la plus complexe sur le plan administratif.

Il ressort cependant que le principal facteur de cette différenciation, souvent à l'origine de tous les autres, est constitué par la difficulté de recrutement et de fidélisation du chef de projet. Dans de nombreuses communes lauréates, l'absence de chef de projet au démarrage du programme a entravé la structuration de la gouvernance locale, le dialogue avec l'ensemble des partenaires et la formalisation du projet de territoire. Cela a mécaniquement ralenti l'accès aux dispositifs d'accompagnement technique et financier.

En outre, la mission a fréquemment rencontré des élus PVD qui ont connu 3, voire 4 chefs de projets différents depuis le lancement du programme, avec à chaque fois des délais incompressibles liés au processus de recrutement, à la formation et à l'acculturation d'un chef de projet aux spécificités du territoire en question et à la montée en compétences de la nouvelle recrue. Un élu de l'Eure qui en était à son quatrième recrutement sur ce poste a déclaré à la mission : « si c'était à refaire, je compléterais le financement qui nous avait été alloué pour le poste de chef de projet » par la Banque des territoires.

Parmi les facteurs susceptibles d'expliquer cette forte mobilité des chefs de projet, la mission relève, outre le niveau de la rémunération proposée, qui correspond souvent au seul montant du financement de la Banque des territoires :

- la forte concurrence entre les collectivités PVD qui ont toutes cherché à recruter en même temps sur le même type de compétences, avec des territoires plus ou moins attractifs ;

- le profil très recherché d'un chef de projet qui soit à la fois polyvalent et technique : un élu de Côte-d'Or a indiqué que leur cheffe de projet était « tellement compétente qu'elle a vite été débauchée » par un autre employeur, un cas de figure relevé à plusieurs reprises lors des déplacements de la mission. Plusieurs chefs de projet varois ont confirmé que cette fonction constituait pour eux « une réelle opportunité professionnelle » et « un vrai plus sur un CV » ;

- le mauvais fonctionnement du binôme élu-chef de projet ;

- la lourdeur du poste pour certains profils peu expérimentés. Une cheffe de projet de l'Eure a ainsi déclaré à la mission : « le fait d'avoir un profil senior m'a aidée pour porter le programme. J'ai pu m'appuyer sur mes expériences professionnelles antérieures ; à l'inverse, j'ai vu des collègues plus jeunes être en grande difficulté ».

À l'échelle nationale, un taux de

vacance de 10 %

et un « turn-over non

quantifié »

Selon le point d'avancement du programme au 31 décembre 2024 établi par l'ANCT, le taux d'occupation des postes de chef de projet s'élevait alors à 90 %. L'ANCT, dans sa contribution écrite, a indiqué « ne pas avoir identifié un profil particulier de villes rencontrant des difficultés de recrutement, les éventuelles difficultés remontées relevant essentiellement de contextes très locaux » ; toutefois, ce dernier point ne concorde pas avec la teneur et l'ampleur des témoignages recueillis par la mission.

En ce qui concerne la forte mobilité au fil du programme, l'ANCT indique avoir « relevé un certain turn-over au cours de l'année 2023, au moment de la signature des conventions-cadres, phase particulière amenant une évolution nécessaire des missions du chef de projet pour passer dans l'opérationnel et le suivi des actions ». Ce turn-over, identifié comme un « signal d'alerte », n'a toutefois « pas été quantifié. »

Un autre élément d'explication de cette forte mobilité émerge des chiffres fournis par l'ANCT. En effet, ceux-ci mettent en lumière la précarité du statut de chef de projet : 75 % des postes correspondent à des CDD, dont 64 % pour une durée inférieure à 3 ans. L'Agence reconnaît ainsi « des difficultés constatées sur la gestion des contrats de chefs de projet, résultant notamment d'un manque de visibilité sur les conditions de la poursuite du programme ».

De manière générale, un point soulevé par l'ANCT qui paraît pertinent est de mettre en regard ces difficultés de recrutement sur les postes de chef de projet avec le contexte général de difficultés de recrutement d'agents publics territoriaux à l'échelle nationale.

B. L'APPROPRIATION DU PROGRAMME PAR LES TERRITOIRES

Le programme « Petites villes de demain » a été initialement conçu comme une « boîte à outils14(*) » et un « cadre souple » mis à la disposition des acteurs locaux (services de l'État et collectivités bénéficiaires) afin d'alimenter la structuration de leur démarche. Dans ce contexte, les rapporteurs relèvent une appropriation très différenciée de l'esprit du programme par les acteurs locaux, fortement dépendante de l'implication institutionnelle et personnelle des différents partenaires ainsi que de la fluidité de leurs relations.

Au sein de ce cadre souple, de nombreuses initiatives locales, tant sur le plan des outils que de la méthode, se sont déployées à l'occasion du programme PVD et ont très favorablement marqué les rapporteurs par leur créativité et leur efficacité quant à l'atteinte des objectifs initialement définis.

Les différentes illustrations qui suivent visent à diffuser, au-delà des cercles de partage de bonnes pratiques animés par l'ANCT15(*), des leviers à fort potentiel susceptibles d'essaimer dans d'autres territoires.

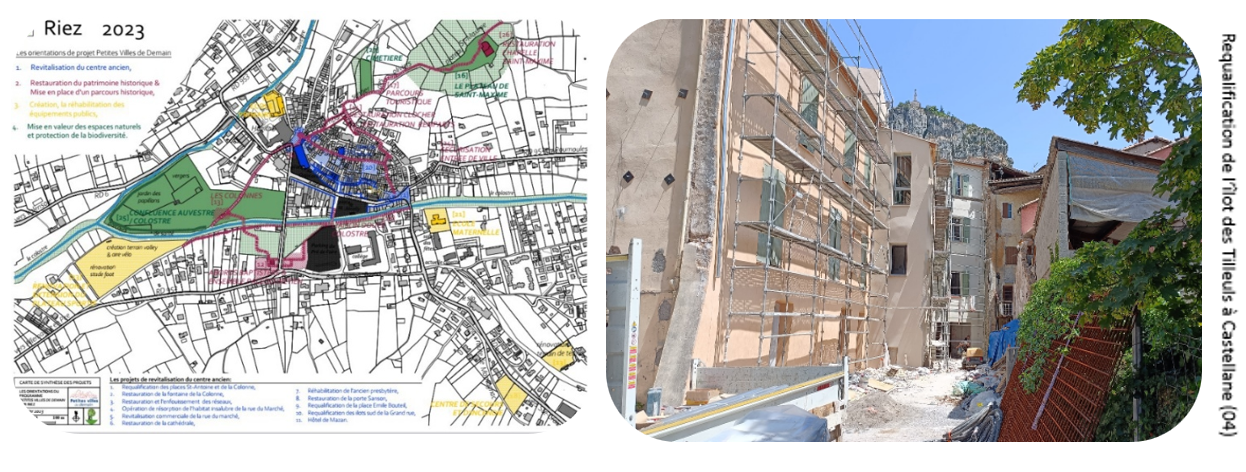

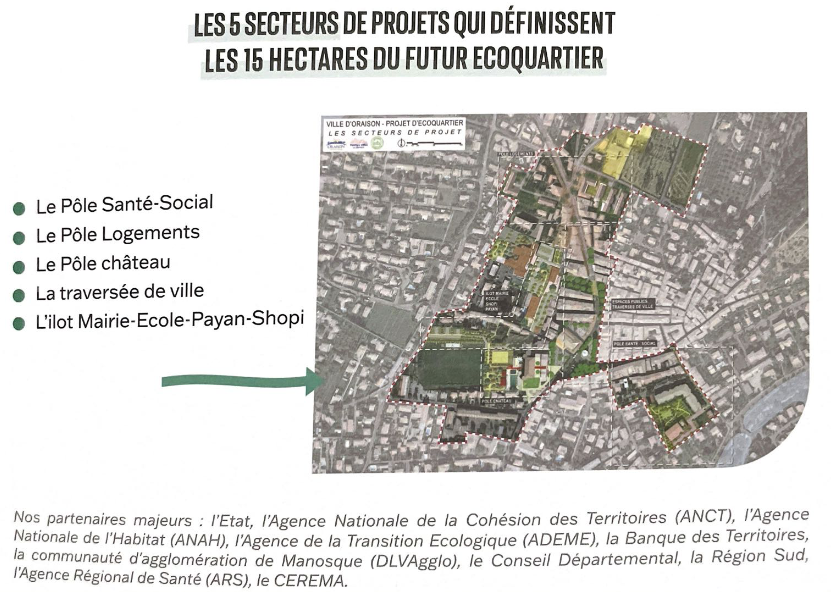

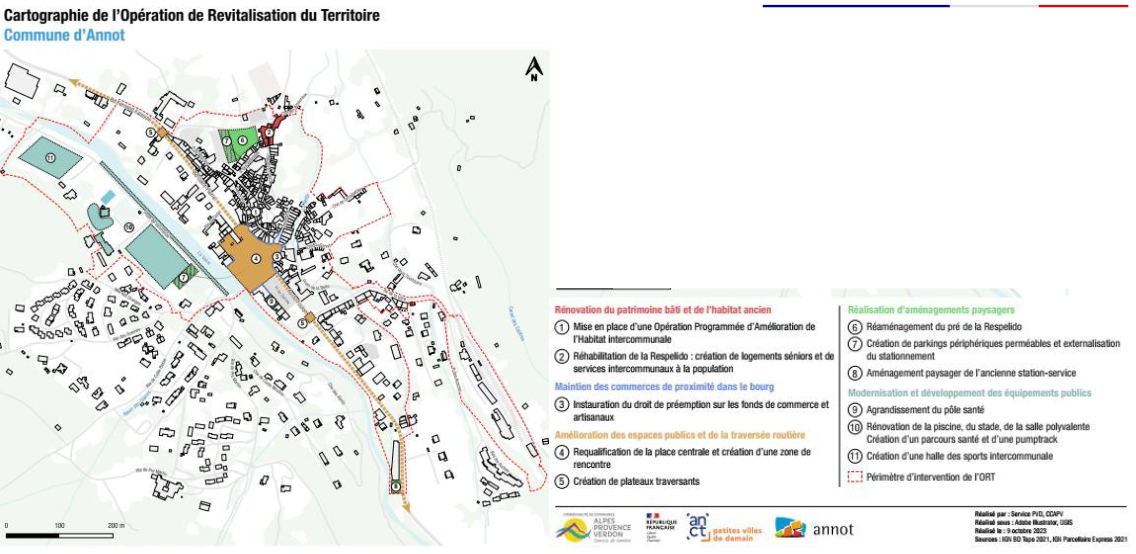

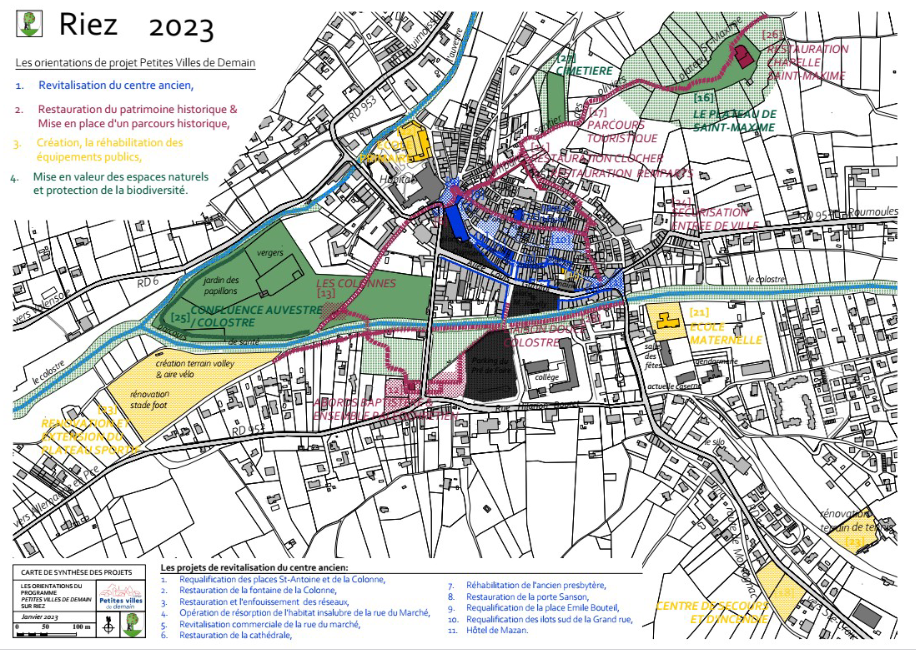

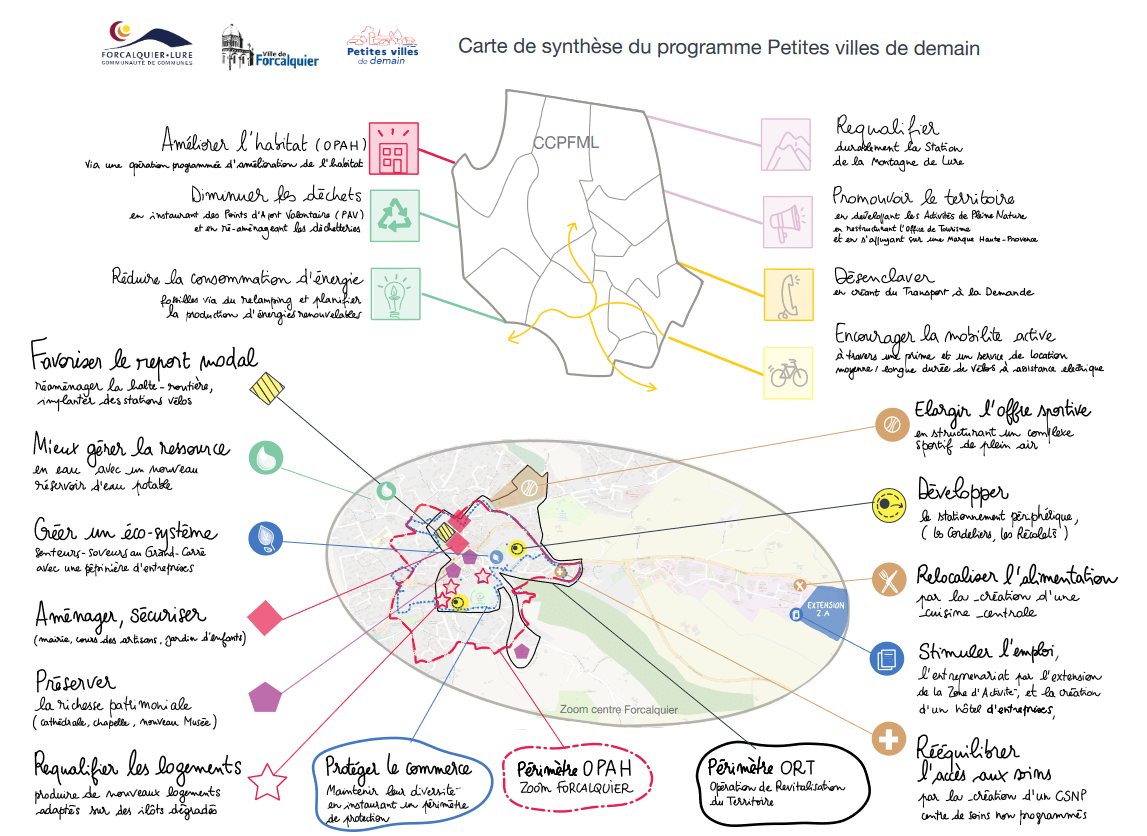

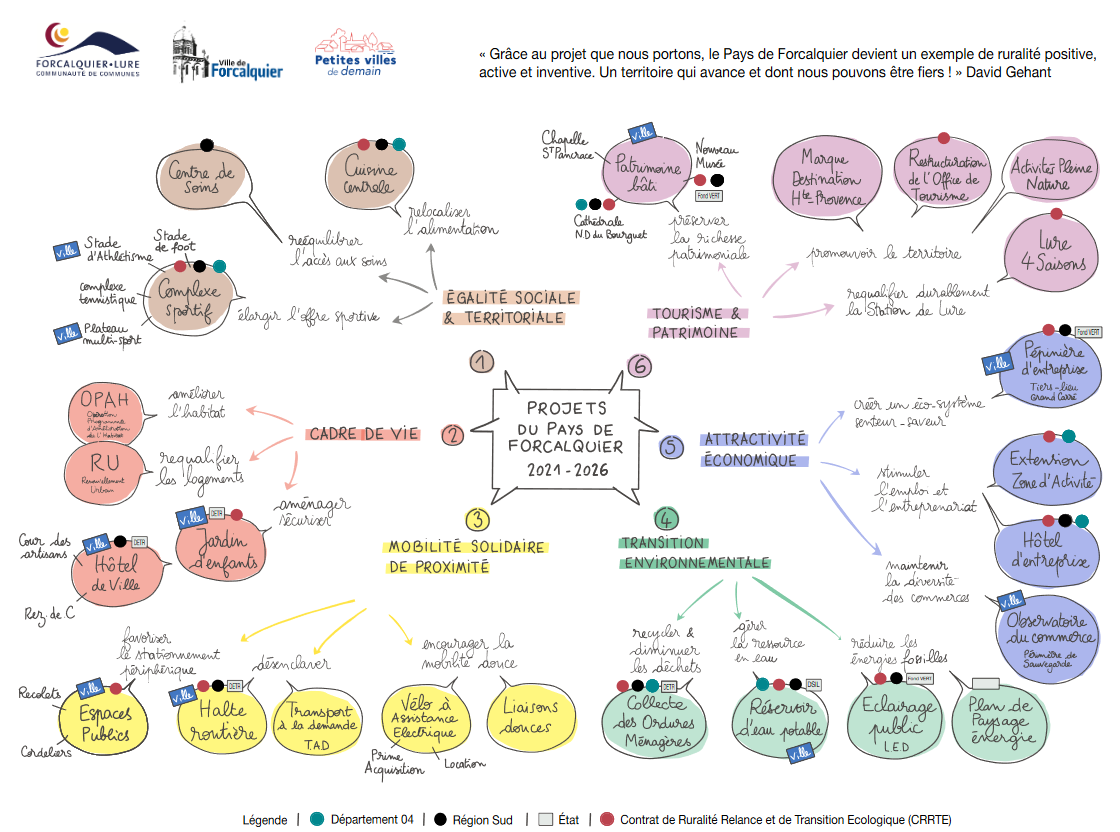

1. Exemple n° 1 (Alpes-de-Haute-Provence) : valoriser les plans d'action par des outils cartographiques

Parmi les axes méthodologiques proposés aux collectivités PVD par la direction départementale des territoires (DDT) des Alpes-de-Haute-Provence figure l'accent mis sur la représentation visuelle des plans d'action.

Les modalités de représentations qui ont été choisies par les communes, en fonction des finalités du support de présentation ou, très fréquemment, des outils disponibles, sont susceptibles de prendre des formats variés :

- un plan masse, comme à Oraison (figure 1) ;

- une cartographie thématique des projets PVD, comme à Riez (figure 2), ou de l'ORT, comme à Annot (figure 3) ;

- une cartographie à la fois symbolique et thématique, comme à Forcalquier (figure 4) ;

- une carte mentale, comme à Forcalquier (figure 5).

Figure 1 : extrait du périodique municipal « Vivre à Oraison », incluant un plan masse du projet PVD, soit l'aménagement d'un écoquartier de 15 hectares

Figure 2 : cartographie de l'Opération de revitalisation du territoire (ORT) d'Annot, laquelle constitue l'outil conventionnel élaboré grâce à l'ingénierie PVD et qui matérialise la stratégie PVD de la commune

Figure 3 : cartographie des

orientations thématiques des projets PVD de Riez, avec un focus

détaillé et exhaustif sur les projets de revitalisation

du

centre ancien

Figure 4 : carte de synthèse du programme PVD à Forcalquier, avec classification des projets par finalités et par domaine d'intervention

Figure 5 : carte mentale des actions PVD à Forcalquier, associées par axes stratégiques, avec représentation des partenaires institutionnels

Les rapporteurs relèvent le caractère vertueux de ce type d'outils, permettant aux élus de s'approprier un programme conçu à l'échelle nationale et d'y associer une vision stratégique surplombante qui soit à la fois cohérente et concrète. Ces outils synthétiques et faciles d'accès constituent en outre d'excellents supports d'échanges vis-à-vis des interlocuteurs et partenaires du programme. Ils peuvent être utiles pour mettre en place une démarche de consultation et d'association de la population à la conception des projets en amont, comme par exemple à Oraison, où les réunions publiques et groupes de travail participatifs consacrés aux projets PVD ont été animés sur la base des outils visuels élaborés dans ce cadre. Ils permettent également de témoigner de la robustesse d'un projet dans le cadre d'un dialogue institutionnel et partenarial et dans la perspective d'une recherche de leviers de financement.

Cette démarche de représentation visuelle peut se prêter à des finalités variées (voir tableau comparatif ci-après) et paraît à la fois aisément réplicable et particulièrement adaptée pour la structuration d'une vision d'ensemble d'un territoire.

|

Format de présentation |

Avantages associés à chaque type de format |

|

Plan masse |

- permet de visualiser différents zonages et phasages des aménagements envisagés ; - convient aux projets d'aménagement à la fois étendus, localisés et complexes. |

|

Cartographie thématique |

- permet de visualiser l'ensemble d'une stratégie ou d'un support (convention, recueil de fiches actions...) de manière à la fois globale et exhaustive ; - permet de dégager de manière synthétique les principales orientations de la stratégie d'ensemble par la typologie thématique. |

|

Cartographie symbolique et thématique |

- mêmes avantages que pour une cartographie thématique, avec en outre la possibilité de détailler les orientations stratégiques et les finalités associées à chaque projet ; - les pictogrammes associés aux actions offrent une représentation à la fois efficace et valorisante des projets. |

|

Carte mentale |

- permet la représentation à la fois exhaustive et synthétique de l'ensemble des contributeurs et partenaires de chaque axe des fiches actions ; - ce support innovant constitue un support de communication adapté pour des interlocuteurs institutionnels, grâce à la visualisation des leviers juridiques et budgétaires associés. |

2. Exemple n° 2 (Oise) : animer le réseau PVD par des échanges participatifs

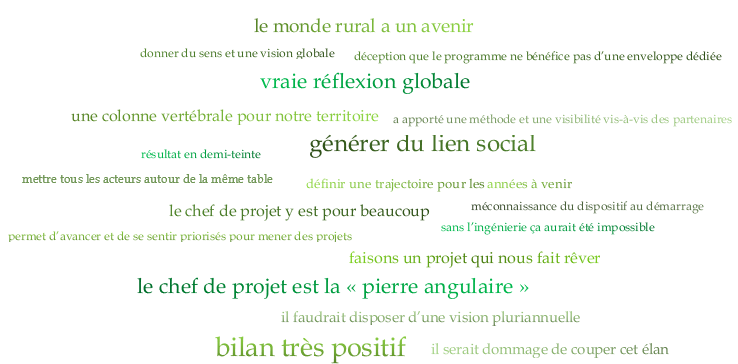

L'ensemble des communes et chefs de projets PVD à l'échelle départementale, soit le « réseau PVD », constitue un espace de partage et d'échanges dont la vitalité, voire l'existence, est très variable en fonction des contextes locaux. Cet espace est en cela révélateur de l'appropriation du programme par les élus d'un département, et témoigne du dynamisme de l'émulation au sein d'un territoire.

Différentes formules ont été adoptées par les services de l'État en termes d'animation du réseau PVD. Un choix plutôt fréquent est de mettre en relation les chefs de projet PVD du département et de leur laisser ensuite la possibilité de se réunir s'ils le souhaitent, comme dans le Var. Cette formule souple et horizontale est susceptible, en fonction des dynamiques locales et interpersonnelles, de stimuler les déclinaisons locales du programme. Comme en témoigne une cheffe de projet PVD de l'Eure : « la mise en contact et l'animation de la DDTM nous a permis de pouvoir aller chercher chez les collègues cette dynamique [PVD]. J'ai moi-même copié une de mes homologues pour la mise en place d'une guinguette éphémère au sein de ma commune. »

Une autre formule choisie dans l'Oise consiste à proposer aux collectivités PVD une ambitieuse animation de réseau sur un format participatif et collaboratif, avec des ateliers de travail et de réflexion organisés chaque semestre au sein d'une PVD avec l'ensemble du réseau et axés sur les thématiques du programme (requalification de friches, renaturation de cours d'école, aide à l'installation du commerce...).

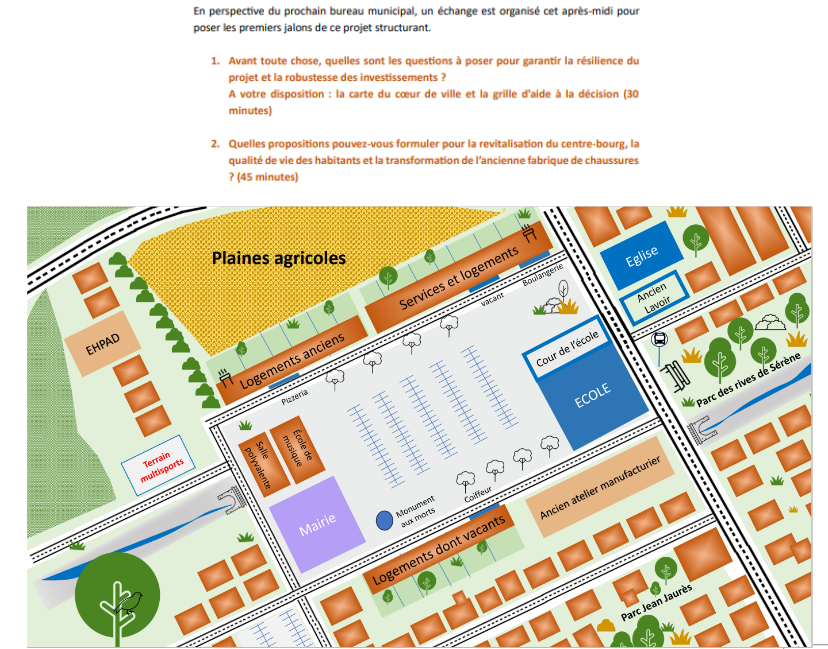

Figure 6 : extrait d'un cas pratique sur lequel a travaillé le réseau PVD de l'Oise : la requalification du centre de la ville fictive de « Valrivière »

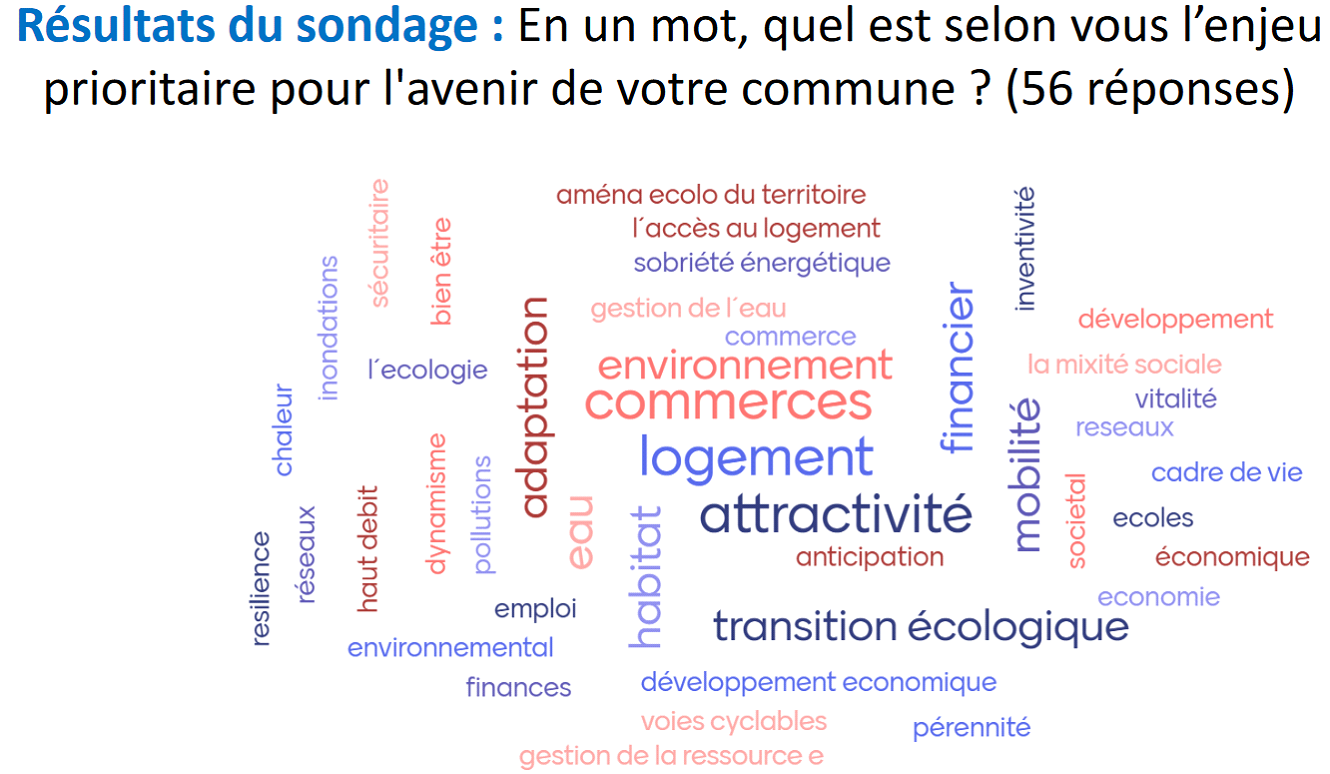

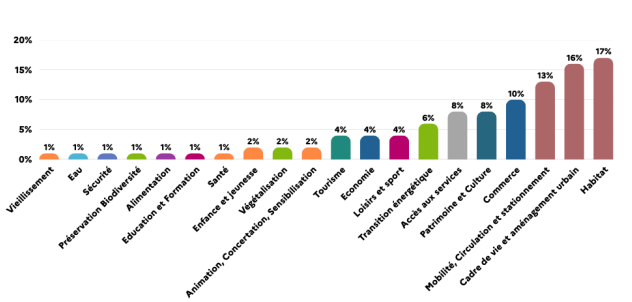

Ce type d'animation de réseau a encore été encore renforcé par le recours à une facilitation à la fois thématique et formelle pour l'organisation d'une « journée d'inspiration PVD » en mars 2025 sur le thème de l'adaptation au changement climatique. Des animations telles que le sondage instantané sur mobile créant un nuage de mots, classiques dans le domaine de la conduite professionnelle d'ateliers, ont constitué un apport intéressant à la réflexion locale sur le programme, en faisant ressortir de manière hiérarchisée les volets d'action que les élus PVD présents considéraient comme prioritaires (figure 7).

Figure 7 : le nuage de mots

constitué par le résultat du sondage proposé

lors de la

journée d'inspiration PVD de l'Oise

du 7 mars 2025

Un grand avantage de cette animation de réseau dynamique est qu'elle permet de faire le lien entre PVD et d'autres dispositifs, et entre l'aménagement du territoire et d'autres politiques publiques : les services de l'État dans l'Oise associent ainsi les chefs de projet PVD à d'autres comitologies, telles que celle relative à la planification écologique (les COP régionales).

Un programme national dont la réussite repose sur l'État territorial

Dans sa contribution écrite, l'ANCT identifie comme « décisif » et « essentiel » le rôle des services déconcentrés de l'État en matière « d'appui et de portage actif » du programme. L'Agence reconnaît toutefois le poids que cela représente à moyens constants pour les équipes des préfectures et DDT / DDTM en ce que « le coût d'organisation est à la charge des services ».

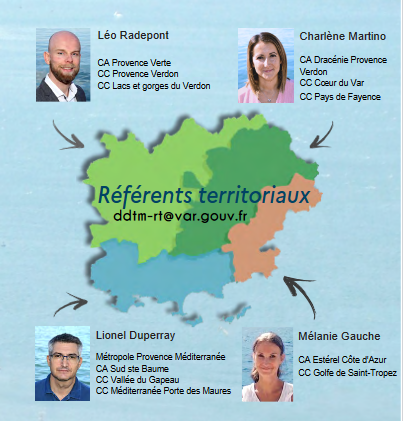

3. Exemple n° 3 (Var) : disposer au sein des services déconcentrés de l'État d'un maillage territorialisé de référents sur la question de l'ingénierie

La mission a très fréquemment relevé sur le terrain un fort engagement des services déconcentrés de l'État dans l'accompagnement des collectivités bénéficiaires. Toutefois, en complément de l'implication personnelle remarquable des agents des équipes compétentes, la structuration interne de ces services constitue un levier qu'il est possible et pertinent de mobiliser au service d'une politique de cohésion territoriale.