B. LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL EST SOUMIS À UN TAUX COLLECTIF SYSTÉMATIQUE LIMITANT LE RÔLE PRÉVENTIF DES COTISATIONS VERSÉES

1. Le secteur médico-social se voit appliquer un taux brut collectif quel que soit l'effectif de l'entreprise

Par dérogation au droit commun68(*), le secteur médico-social est soumis à un taux de cotisation AT-MP collectif quel que soit l'effectif de l'entreprise69(*).

On entend ici par secteur médico-social l'ensemble des services d'aide sociale à domicile, l'accueil et hébergement en établissement pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour la petite enfance, l'enfance et l'adolescence, et l'action sociale sous toutes ses autres formes.

Le taux net collectif pour l'ensemble de ces secteurs est fixé, pour 2025, à 3,75 %, après 3,70 % en 2024 (3,5 % en 2020, 3,3 % en 2015). Il concerne, selon la Fehap, 475 000 ETP.

Il s'agit là d'une double particularité par rapport au droit commun : non seulement l'effectif de l'entreprise et, le cas échéant, la sinistralité propre de chaque établissement ne sont pas pris en compte dans la détermination du taux de cotisation, mais en plus un même taux de cotisation est appliqué à des secteurs relevant de codes risques distincts.

Le financement des risques professionnels dans le secteur médico-social public

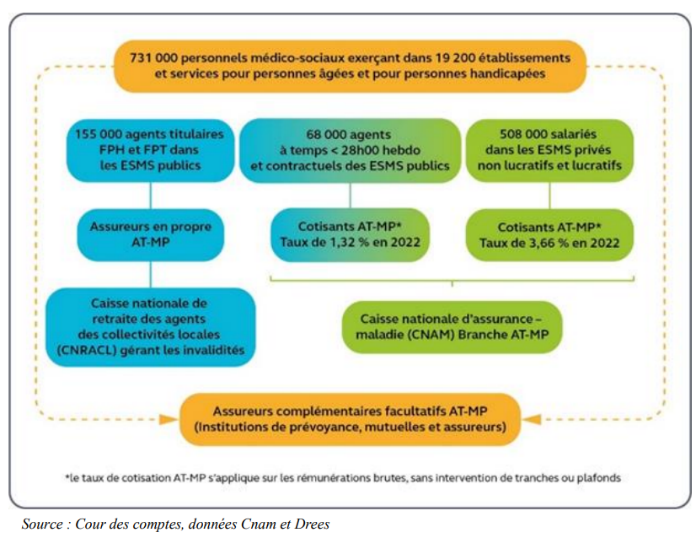

Le secteur médico-social est scindé entre des acteurs publics et privés, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles, notamment en matière de financement du risque professionnel. La branche AT-MP du régime général ne concerne en effet pas les fonctionnaires de l'État, hospitaliers ou territoriaux.

La Fédération hospitalière de France (FHF) rappelle ainsi que les établissements et services médico-sociaux (ESMS) publics sont « leur propre assureur pour l'ensemble du risque absentéisme pour les professionnels relevant du statut de la fonction publique (que la cause soit la maladie ordinaire ou les AT/MP), c'est-à-dire qu'ils payent sur leurs fonds propres l'ensemble des coûts liés notamment aux risques professionnels (dont AT-MP) des titulaires et stagiaires de leurs effectifs ».

Les établissements peuvent cependant souscrire à une assurance pour couvrir le risque d'absentéisme, notamment lié aux AT-MP.

Organisation institutionnelle de la gestion des

risques professionnels

dans les ESMS

En revanche, les personnels contractuels des ESMS relèvent bien de la branche AT-MP du régime général : les établissements doivent donc s'acquitter d'une cotisation à ce titre. Ces personnels représentent environ 20 % des effectifs, selon la FHF. Le taux associé est de 1,31 %, mais n'est pas directement comparable avec le taux collectif de 3,75 % applicable aux salariés du secteur médico-social privé.

Les différences d'organisation institutionnelle dans la gestion des risques professionnels entre secteurs public et privé interrogent sur de potentielles disparités, chaque modèle présentant des avantages et des inconvénients pour les employeurs. Toutefois, faute de données fiables et agrégées sur le coût des risques professionnels, notamment dans le secteur public, il est impossible de se prononcer sur l'équité entre les modes de gestion public et privé des sinistres professionnels.

2. L'application d'un taux collectif quel que soit l'effectif : un frein au déploiement d'une logique de prévention

Si l'application d'un taux collectif se justifie, pour des raisons de simplicité, dans des secteurs peu accidentogènes, elle semble plus contestable dans le secteur médico-social. Cette dérogation prive en effet les pouvoirs publics d'un levier parmi les plus décisifs pour développer la prévention dans un secteur touché par une sinistralité professionnelle particulièrement importante.

L'absence de retour sur investissement des dépenses de prévention par une baisse prévisible des cotisations AT-MP est particulièrement dissuasif compte tenu de la situation financière préoccupante du secteur - rappelons que 66 % des Ehpad étaient en déficit en 2023. La DRP de la Cnam note ainsi que « ces dérogations contreviennent à l'individualisation des taux dont l'effet incitatif est reconnu ».

Dépourvue du levier fiscal, la culture de la prévention apparaît insuffisante dans le secteur médico-social, lequel présente une sinistralité tendanciellement en hausse depuis les années 2010, ce qui se traduit par une hausse du taux global collectif de cotisations AT-MP de 0,45 point en 10 ans. Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022 (« Ralfss 2022 »)70(*), la Cour des comptes avait également noté que 19 % des journées d'absences dans les ESMS étaient liées aux risques professionnels.

3. L'application d'un taux collectif généralisé est également source de distorsions entre établissements

L'application d'un même taux collectif pour des secteurs relevant de codes risques différents « crée une forte iniquité entre les activités », selon la DRP de la Cnam. Celle-ci note ainsi que « les activités d'aide sociale à domicile et d'hébergement en établissement pour personnes âgées sont les principales bénéficiaires de ces règles, notamment pour les entreprises en taux calculé (mixte et individuel), avec un impact de l'ordre de 400 millions d'euros de cotisations supplémentaires si la tarification était de droit commun ».

A contrario, « les trois autres types d'activités (hébergement pour personnes handicapées ; hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence et les autres domaines d'action sociale sont en revanche pénalisées par les règles actuelles (à hauteur de 110 millions d'euros de moindres cotisations si la tarification était de droit commun) ».

Le mode de tarification retenu est donc source d'importantes distorsions entre les secteurs d'activité et conduit en quelque sorte les établissements accueillant des petits enfants, des enfants ou des personnes handicapées à « subventionner » les Ehpad, via une sur-contribution aux risques professionnels.

La rupture d'équité est la plus manifeste pour les grandes entreprises du secteur, qui sont les principales bénéficiaires du taux collectif global. En guise d'illustration, lors de son audition, la DRP de la Cnam a ainsi indiqué que certaines grandes entreprises du secteur des Ehpad bénéficient du taux collectif à 3,75 % alors que le taux de cotisation qui ressortirait de leur sinistralité propre en droit commun serait compris entre 7 % et 8 %.

4. S'acheminer progressivement vers une tarification de droit commun dans le secteur médico-social : une nécessité pour le développement de la prévention et pour l'équité entre secteurs

La rapporteure pour la branche AT-MP s'inscrit dans la lignée du Ralfss 2022, et estime nécessaire de faire progressivement évoluer le modèle de cotisation AT-MP dans le secteur médico-social vers le droit commun.

Compte tenu de la situation financière des Ehpad, toute mesure brutale en la matière serait à proscrire. La Fehap rappelle ainsi que « toute augmentation du coût du travail dans le secteur doit se faire en tenant compte de la situation économique des établissements et services médico-sociaux, dont la dégradation des résultats est historique et qui doivent déjà faire face aux surcoûts induits par les vacances de postes et le manque d'attractivité. Elle ne pourrait avoir lieu dans l'immédiat ».

Il convient toutefois d'accélérer sur ce dossier, la convention d'objectifs et de gestion (COG) AT-MP pour la période 2023-2028 se bornant à prévoir que « des réflexions se poursuivront afin d'identifier et instruire les actions et évolutions des modalités de tarification qui permettront au dispositif d'être plus incitatif », « notamment en ce qui concerne certains secteurs soumis à la tarification collective systématique », sans toutefois donner de calendrier pour l'état des lieux et l'étude d'impact prévus, ni - le cas échéant - pour le déploiement de la mesure.

La rapporteure estime que, dans une logique d'équité, il serait opportun, d'ici 2028, de démutualiser le taux collectif applicable à l'ensemble du secteur médico-social, en prévoyant un taux collectif applicable à chaque code-risque. Cela permettra aux secteurs du handicap et de l'enfance, également touchés par des difficultés financières, de cesser de sur-contribuer.

Proposition n° 4 : Prévoir, dans le secteur médico-social, un taux collectif applicable à chaque code-risque à horizon 2028.

La rapporteure souhaite, par la suite, qu'un taux mixte s'applique, à titre transitoire, à l'ensemble des entreprises de plus de 150 salariés relevant du secteur médico-social, avant de converger progressivement vers le droit commun. Cette mesure doit toutefois être conditionnée à une batterie d'évolutions présentées ci-après pour permettre aux ESMS d'agir sur leur sinistralité propre avant que celle-ci ne puisse influer sur leurs cotisations.

Le cas échéant, des mesures transitoires d'accompagnement pourront être mises en oeuvre pour les établissements les plus impactés, avec un lissage sur plusieurs années du niveau de cotisations, par exemple.

Proposition n° 5 : S'acheminer progressivement vers la tarification de droit commun dans le secteur médico-social, après une période transitoire d'application d'un taux mixte pour les entreprises de plus de 150 salariés, en s'assurant que cette évolution soit suffisamment progressive pour ne pas être source de difficultés financières pour les établissements marqués par une sinistralité particulière.

La rapporteure rappelle également que la tarification AT-MP actuelle dans le secteur conduit à déresponsabiliser les employeurs dans la mesure où la sinistralité pèse collectivement, et non individuellement, sur les coûts AT-MP du secteur. Aussi, l'individualisation des taux de cotisation AT-MP aura certes un coût transitoire pour les établissements, mais cette mesure devrait être neutre voire économe in fine, l'incitation à réduire la sinistralité se répercutant à la baisse sur les cotisations.

5. Le levier de la tarification ne saurait toutefois, seul, favoriser le développement d'une culture de la prévention dans le secteur médico-social

Le levier fiscal doit être combiné à d'autres leviers afin de permettre une baisse pérenne de la sinistralité dans le secteur médico-social : l'absence d'incitation par la tarification AT-MP n'est en effet pas la seule cause de la sinistralité élevée dans le secteur.

• Certains facteurs jouant à la hausse sur la sinistralité semblent exogènes au secteur. La FHF note ainsi que « la dernière décennie a été marquée par une forte évolution du profil des personnes accueillies, avec une entrée plus tardive en établissement, des profils de plus en plus polypathologiques et des besoins d'accompagnement beaucoup plus importants » et une « prévalence de plus en plus forte des troubles cognitifs ».

• D'autres facteurs semblent endogènes au secteur. La FHF comme la Fehap pointent du doigt une situation de sous-effectif liée aux « conditions de travail des soignants »71(*) et à un « problème d'attractivité des métiers du secteur » « accentué par un manque d'attractivité salariale »72(*), à l'origine de risques psycho-sociaux et de troubles musculo-squelettiques. Or, comme l'indique la Fehap, « le manque de professionnels induit des fonctionnements qui ne permettent pas de s'engager dans une démarche de prévention ». Dans le Ralfss 2022, la Cour des comptes notait ainsi qu'« atteindre le ratio d'un salarié pour un résident permettrait de diminuer d'un tiers le taux d'absentéisme lié aux accidents du travail et maladies professionnelles en Ehpad ».

Dans ces conditions, et compte tenu de la situation financière du secteur, il convient de renforcer l'accompagnement de celui-ci pour lui permettre de mettre en oeuvre une véritable politique de prévention.

Si la DRP de la Cnam note que plusieurs codes risques du secteur médico-social faisaient partie des principaux bénéficiaires du Fipu, avec 571 subventions pour des établissements d'hébergement de personnes âgées, 169 et 140 pour l'hébergement de personnes handicapées ou l'aide à domicile, cet outil reste encore insuffisamment mobilisé alors qu'il peut permettre des subventions de 70 % à l'achat d'équipements de prévention, comme des rails plafonniers pour faciliter le déplacement des résidents. Rappelons que les crédits du Fipu sont sous-consommés chaque année depuis sa création.

Proposition n° 6 : Mettre en oeuvre une campagne de communication sur le Fipu auprès des employeurs des secteurs les plus sinistrogènes (médico-social, BTP, intérim, etc.).

Le secteur médico-social public, non éligible au Fipu, devait bénéficier, aux termes de l'article 17 de la loi n° 2023-27073(*) portant réforme des retraites, d'un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle (Fpup). Toutefois, au regret de la FHF, ces dispositions n'ont pas trouvé à ce jour d'application opérationnelle, faute de texte d'application.

Proposition n° 7 : Prendre les textes d'application nécessaires à la création du fonds pour la prévention de l'usure professionnelle visant à accompagner les établissements publics de santé et médico-sociaux dans leur investissement en faveur de la prévention.

Enfin, un organisme professionnel de prévention (OPP) pourrait prochainement voir le jour dans le secteur médico-social, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (Fehap) ayant indiqué à la rapporteure qu'elle travaillait « à la création d'un organisme paritaire de prévention du secteur chargé de mettre en oeuvre les actions d'un plan paritaire sectoriel. Le premier objectif de l'OPP est de pouvoir agir sur la sinistralité observée sur le secteur tant sur les arrêts de travail reconnus d'origine professionnelle (AT-MP) que sur les arrêts pour maladie et accidents de la vie courante ».

La rapporteure ayant soutenu la diffusion à de nouveaux secteurs de ce modèle né dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), elle accueille très favorablement cette initiative de nature à développer une véritable culture de prévention dans le secteur. Elle estime qu'il serait judicieux d'associer aux travaux et au financement de cet organisme le secteur public, touché par des problématiques similaires en matière de sinistralité.

Proposition n° 8 : Favoriser et accélérer le déploiement d'un OPP du secteur médico-social, en associant les acteurs publics et privés du secteur.

* 68 Article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale.

* 69 Article 5 et annexe 1 de l'arrêté du 29 avril 2025 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2025.

* 70 Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2022.

* 71 Réponses écrites de la FHF au questionnaire de la rapporteure.

* 72 Réponses écrites de la Fehap au questionnaire de la rapporteure.

* 73 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.